|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

2 戦場にとどろく花形兵器

一九一五年(大正四年)の夏頃には、きわめて多数の手榴弾(しゅりゅうだん)が投擲(とうてき)されるようになり、軍当局筋のこれにたいする関心は当然高まり、手榴弾の組織的運用をはかることになった。

1 重要視された連携プレー top

前線の兵士はことごとく、手榴弾を使用することができる能力を要求された。

特殊“爆撃兵部隊”が編成され、手榴弾の武装兵が選抜されたのである。

在仏イギリス陸軍総司令部は、『擲弾兵(ていだんへい)の訓練および採用』と題するパンフレットを発行したが、これは、フランス、ドイツ両陸軍のだした通達と同じようなものであった。

擲弾兵は、“緊急事態においてもっとも勇敢かつ沈着で、もっともすぐれた兵士の中から選抜されるべきものとする”ということだった。

そして、“上背のあることと、腕のながいことは利点であるから、長身の兵士が好ましい……戸外の運動を好む者がいちばん訓練しやすいことは実証ずみである”とうたっている。

パンフレットは、このように選抜の要点を述べ、ついで訓練方式の概略を説明している。

“第一段階として、手榴弾そのものにたいする恐怖心をとりのぞくこと”

当時使用されていたいく種かの設計からして、このくだりは十分にうなずける。

最後に、パンフレットは野外訓練に関して、具体的に解説を展開している。

攻撃隊は、指揮をとるNCO(下士官)ひとり、銃剣兵二人、爆弾投擲兵(あるいは擲弾兵――この二つの呼称はいぜんとして同義語として使われていた)二人、運搬兵二人、予備兵二人で構成された。

銃剣兵の任務は、“あらゆる犠牲をはらって、擲弾兵を守る”ことであった。 |

一九一八年三月、フランスで訓練中の

アメリカ“擲弾兵(ていだんへい)”

|

擲弾兵が手榴弾を投げるには両手が必要で、ほかの武器を持てないことは明らかだからである。

従って、銃剣兵は、“射撃が敏捷で、銃剣術にすぐれた兵士の中から選抜されるべきもの”となっていた。

運搬兵と予備兵は、余分の手榴弾を携行していた。

そして、運搬兵はできるだけ、擲弾兵のそばからはなれないことであった。

しかし、擲弾兵の投擲をじゃまするほど接近してはならず、また、擲弾兵がつぎの手榴弾を必要とするときは、いつでも手わたせる位置にいなければならなかった。

さらに、運搬兵は予備兵から手榴弾の補給をうける。

死傷者がでた場合、運搬兵が擲弾兵に、予備兵が運搬兵に任務を交替して、のこる全員が一団となって行動する。

2 塹壕突破の訓練 top

野外訓練は比較的簡単だった。攻撃隊は、なんとか彼我(ひが=敵・味方)の中間地帯(相対する両軍の塹壕線の間にある空地)をつっきっていく――心得では、模擬演習でのこの危険な部分を、やや体裁よくとりつくろってある。

そして、敵の塹壕の中へとびこむ。

塹壕は一直線ではなく、縦射を防ぐためにジグザグにまがっている。

従って、彼らの最初にやるべきことは、“横土(おうど)”(注)を確保することであった。

指揮官のNCOと二人の銃剣兵がこの任にあたった。

(注=敵の縦射または爆風にたいして防護するため、壕や掩体の中間または入口にもううけた防護物)

ついで一行は、銃剣兵に先導されて、塹壕の最初の曲折部まで移動する。つぎの角をまがったところにいる敵の横上にたっすると、銃剣兵が掩護射撃をする一方、擲弾兵は、敵のいるところへ手榴弾をあびせる。

最後に投擲した手榴弾が爆発すると、銃剣兵が角からヒョイと首をだして状況を調べる。動くものの気配がない場合、うしろへその合図をおくって、一行はまえと同様につぎの横土まで前進する。

このようにして擲弾兵分隊は、手榴弾の補給がとぎれないかぎり、前進を続けることができる。

しかし、むろん、掃討すべき塹壕は通常、一定の長さしかない。もし目的が塹壕を占拠するための総攻撃であるならば、ふつうの歩兵部隊が擲弾兵分隊の背後をかためている。

しかし、もっと困難な任務は、敵の塹壕をたたきつぶすための徹底的な爆破攻撃、あるいは前線の塹壕を占拠したとき、その背後の敵陣へと、いくすじにもつうじている連絡用塹壕の敵兵を掃討することであろう。

このような場合、擲弾兵分隊は、シャベル兵分遣隊あるいは、できれば、何人かの爆薬をもった工兵の支援をうけなければならない。

3 大がかりな塹壕壊滅作戦 top

擲弾兵分隊は、五〇メートルほど先にある塹壕の敵兵を掃討することができるだろう。

そこで、この地点に土嚢(どのう)兵分遣隊がすみやかに、一時的な障壁をきずく。

この障壁ごしに、擲弾兵が手榴弾を雨あられとあびせて敵をよせつけないでいる間に、土嚢兵分遣隊は、今度は選定された場所に永続的なバリケードをきずく。

そのあいだに、シャベル兵は、敵兵を掃討した塹壕を組織的につぶしにかかる。

工兵がいる場合には、彼らが爆薬をしかける。準備がすっかりととのうと、擲弾兵たちは、永続的にきずいたバリケードのうしろにかけもどり、爆薬に点火する。

今度は、シャベル兵がバリケードの両端に二ヵ所の短い塹壕――あるいは対壕(敵陣にせまるために掘るジグザグ形の塹壕)――を掘る仕事にとりかかる。

こうして擲弾兵は、バリケードをはさむかっこうに展開し、敵のつぶされた塹壕の生き残りが、塹壕を修復しようとひきかえしてきたり、バリケードに殺到してこようとするただなかへ、手榴弾をあびせかけることができるわけである。

4 訓練と実戦は大ちがい top

というぐあいに、分析的なつめたい印刷物では、なにもかもがうまくいくと、非常に確信めいてきこえる。

だが、これを現実に試みようとしたとき、案に相違して大混乱をきたしたのである。

敵の塹壕は教範で述べられているほど整然と配置されているわけではなく、予想はすっかり裏切られる結果となった。

それにくわえて、敵は、前線の塹壕の中で兵士を目まぐるしく動きまわらせるといった、いわば眩惑(げんわく)作戦を案出していたのだった。

こわいのは、前線の塹壕の二〇メートルほどうしろに掘られた“擲弾壕”である。

ここに手榴弾を武装した数人の優秀な擲弾兵がこもっていた。

敵が前線の塹壕にとびこんできて、掃討行動を開始しようとすると、たちまち擲弾壕の兵士が行動にうつり、前線の塹壕の新しい占拠者たちは、バタバタ倒れていく。敵のもくろんだ戦術は完全に失敗におわり、あとは戦況が一変して、守備側に有利な、見るもおそろしい危険な白兵戦が展開された。

もうひとつ守備側のつかった術(て)は、対壕や連絡用塹壕の上に、網の目が三〇センチ平方ほどの金網をかぶせることであった。

この場合、下から手榴弾を投げだそうとするのは非常に危険であるが、逆に網の目をとおして投げこむのはきわめて容易だった。

これもまた、塹壕を占拠した攻撃側を不利な状態におとしいれたのである。

敵、味方の塹壕線は、一般的に容易には手榴弾のとどかない距離をへだててむかいあっていた。

そこで復活したのが、小銃擲弾である。

しかし、小銃擲弾が、戦場において即席で試みられたという記録はない。

5 脚光あびたヘイル小銃擲弾 top

一九一四〜一八年ごろには、歩兵の最良の友は小銃であると考えられており、塹壕にこもる兵士たちのあいだで小銃ほど重視されているものはなかった。

歩兵の携行武器である小銃の正確さや、信頼性をそこなうかもしれないような試みなど、考えもつかなかった。

従って小銃擲弾は、お役所で検討され、認可され、生産されるという順序をふんでから、兵士に交付されることとなった。

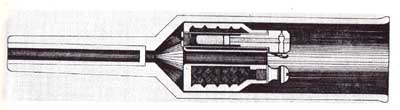

初期の小銃擲弾はすべて、銃身挿入用の桿(かん=棒金具)つきで、これを銃口に装着して空包(装薬のみの弾)で発射された。

ほとんどがヘイルの設計に特許使用料を支払って複製されたもの、ヘイルの設計にもとづいて改良をくわえられたもの、あるいは、彼の基本的アイデアを盗用した海賊版であった。

ヘイルは大戦前、彼のアイデアか盗用して手榴弾を製造した人問をすみやかにさぐりあて、特許侵害に関する文書をたたきつけた。

しかし、ドイツの海賊版については、状況からしてほとんど手のうちようがなかった。

イギリス初の小銃擲弾は、一九一五年二月に“J型”として、実用化された。

これは、大戦前ヘイルが最後に設計したものを、特許使用許可をえて量産したのである。

鋸歯(きょし)状鋳鉄の弾体に約七一グラムのTNT火薬を充填(じゅうてん)した擲弾で、底部に二五・四センチの桿と小さな風車がついていた。

そして、撃鉄内には安全ボルト二本が取付けてあった。

この擲弾にはまた、リー・エンフィフルド小銃のノーズ・キャップ(銃口付近の鉄部)にかみあわせるバネ式止め具もついていた。

従って、小銃に装着して少しくらいの距離を移動しても、ぬけ落ちる心配はなかった。

発射手順としては、射手は擲弾の桿を銃口にさしこみ、止め具をノーズ・キャップにかませ、薬室に空包をつめ、風車と撃鉄を固定している安全ピンをぬく。

そして、銃尾をなにかかたいものの上において、射程距離と高度を推定し、ねらいをさだめて引き金をひく。

擲弾が飛行中、ネジ取付け式の風車は回転しながらぬけ落ち、同時に撃鉄を固定している二本の安全ボルトがぬける。

その結果、擲弾が目標に到達するや、撃鉄と撃針が前方へはねて爆発がおこる。 |

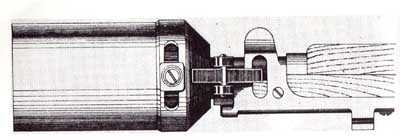

第一次大戦初期、オーストリア兵が使用中の、

小銃を銃口に装着した桿(かん)つき擲弾

イギリスのリー・エッフィールド短弾倉式小銃に装着した

2.5インチ小銃擲弾発射器1号M1型

|

6 簡素なピピン小銃擲弾 top

そのほかにも、安全装置や桿の長さがちがったり、ほかの型の小銃に使用するためのバネ式止め具が取付けてなかったりしていたが、同類の小銃擲弾がいろいろと開発された。

研究課題は、常に擲弾の簡素化にあった。これは、一九一七年の“ニュートン”擲弾によって多少は達成された。

正式には22号小銃擲弾と呼称され、発明者の名にちなんで“ニュートン”とニックネームをつけられた。

しかし、イギリス兵は、この制式名称をあまりつかわなかった。

イギリスには“ニュートンズ・ピピン”という有名なリンゴの品種があり、22号擲弾はまもなく、新しいニックネームがつけられることになった。

筆者が会見した、フランダース(第一次大戦の激戦地)の激戦を生きぬいた人々で、22号擲弾という名称をきいたものはほとんどいなかったが、ピピン擲弾についてたずねると、彼らはすぐにピンときた。

ピピン擲弾の特筆すべき特徴は、その信管――と仰々しく呼べるほどのものではないが――であった。

擲弾そのものは、大ざっぱにいって西洋ナシの形をしており、底部に小銃装着用の桿がつき、弾頭部はひらたい。

頭部には穴があいていて、その中に小銃用の空包がはいっている。

この穴の上に、撃針を中央部に取付けたバネ式の鉄製キャップをはめこんである。

ただそれだけのものであった。

地面にぶちあたると、キャップが押しこまれ、撃針が空包の雷管をつく。

ついで、その下に充填してある起爆薬に点火される。

これほど簡素なシステムは、そう簡単には思いつけないだろう。

7 銃身をいためる小銃擲弾 top

ドイツ初の小銃擲弾は事実上、ヘイルの“J型”を複製したもので、初期型の破片環をかぶせてなく、弾体は切れこみのはいった鋳鉄であった。

しかし、ドイツは常に、こまかいところに気をつかっていた。

そこで彼らは、簡単なヘイル擲弾の小銃装着用の桿の末端に、銅の筒を取付けるという芸のこまかさをみせたのである。

このおかげで、銃身内のガスがにげるのをふせぎ、従って密閉度が高まって推進力が大きくなり、最大射程距離がのびるわけである。

これは、かなりの経費がかかるので、戦時の設計では、これのかわりにガス受止装置と発射の補助装置の役目をはたすコップ形のものが、擲弾底部に逆むきに取付けられた。

擲弾の飛行中、これが、弾体の頭部を前方に保持する姿勢安定装置の役目もはたし、さらに飛行の最終段階ではブレーキにもなる。

その結果、擲弾は頭部を下へむけ、ほとんど垂直に落下して、破片効果をおよぼす範囲をもっとも大きくすることができた。

これらの後期の型は、ヘイルの慣性信管のかわりにドイツの設計になる着発信管を採用し、これを弾頭部内に装着した。

しかし、桿つき擲弾は、かなり有効ではあったが、それ以後もかわることがなかったように、あまり好評ではなかった。

なぜなら、戦前のコットン・パウダー社の反論にもかかわらず、桿のためにひきおこされるガスの高圧が原因で、小銃の銃身にふくらみが生じたからだ。

もうひとつの欠点は、こうした重い擲弾――平均六八一グラム――を発射することが、小銃に非常な負担をかけるというものであった。 |

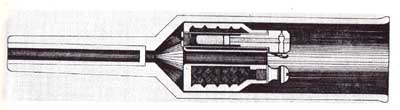

1916年、擲弾発射器として使われているドイツの制式小銃。

擲弾頭部の着発信管、弾底部に逆さにとりつけた

コップ型の金属部品がみとめられる

|

このはげしい反動に、小銃全体が振動し、衝撃のために、銃身の取付け部に無理が生じ、おまけに精度までそこなうしまつだった。

その結果、小銃の各部にガタがきはじめ、床尾は裂け、まるで使いものにならなくなってしまった。

こうして、擲弾発射用に、予備の小銃を何梃か“確保”する必要が生じたのである。

普通弾発射用には使用されなかったから、銃身のふくらみはたいして重要な問題ではなかった。

床尾は適当に補強することができたし、薬室のあたりは、振動に耐えるためと、ながもちさせるために鉄線をまきつけた。

こうした異様な外見から、これらの小銃が擲弾発射用のものであると容易に見わけがつくという、妙な利点ができ、従って緊急の際でも、これを普通弾射撃用として使用することは、ありそうもなかった。

8 小銃擲弾も兼用した、ミルス23号 top

イギリスで最後の桿つき擲弾は、まえにも概略したミルス手榴弾から派生したものである。

底部プラグにネジを切った穴をあけ、ここに桿をねじこんで取付けるといった、簡単な方式を採用した。

こうして、23号擲弾は、ひとつの設計で二つの機能をはたす、かなり便利な武器となった。

つまり、手榴弾としても、桿を取付けて小銃擲弾としても使えたのである。

小銃擲弾として満足のいくものにするためには、安全ピンをぬいたあとと、引き金をひくまでのあいだ、レバーを弾体にひきつけておくなんらかのシステムが要求された。

そこで、案出されたのが、銃口にコップ形の筒を装着する方法である。

ふだんは銃剣を取付ける場所に、おなじ要領でこれを取付けたのである。

擲弾の桿を銃口に挿入し、擲弾がこの筒におさまっているかぎり、レバーは弾体と筒の内壁にはさまれたかっこうになる。

安全ピンはそれからぬけばよい。

擲弾が発射されて筒からとびだすと、レバーははねとび、信管に点火する。擲弾の桿は約一四センチで、射程距離はおよそ八〇メートルであった。

しかし、標準の五秒という延期時間ではみじかすぎ、擲弾はしばしば、目標に到達するまえに空中で爆発することがわかった。

この結果、一九一七年六月、点火装置がとりかえられて、延期時間は六秒となった。

23号擲弾は効果的であったから、いぜんとして桿つき擲弾として使用されたが、やはり小銃に同じような支障をきたしていた。

この問題の解決策は数年にわたって求められていた。

しかし、どうやらこれが桿つき小銃擲弾の宿命であったらしく、よい結論はでなかったようだ。

9 注目されたコップ型発射器 top

イギリスのウォーミンスターにある歩兵学校の博物館には、一六八一年のものとされている“ティンカーの迫撃砲”と呼ばれる兵器の標本が陳列されている。

これは、一種の火打ち石式マスケット銃(小銃の前身で、銃腔に腔綫(こうせん)のない歩兵銃)で、床尾がコップ型に造られていて、薬室になっている。

必要の際には、銃身の下側にたたまれている支柱をおこすことができ、このコップ型の床尾と一緒に、地面におかれているマスケット銃の銃口を宙に浮かせるのである。

床尾の薬室に火薬が充填され、その上に擲弾がすえられる。

そして、栓をひねると、火打ち石発火装置の火皿(ひざら)から薬室へと道がつうじ、火皿に発火用火薬をつめて引き金をひく。

火打ち石からとびだした火花が、火皿の火薬に点火し、炎が薬室の装薬へとはしり、擲弾を射出させる。

それと同時に、擲弾の簡単な導火線にも点火している。

ほかにも、同時代のもので、コップ状の筒が永続的に銃口に固定された兵器の標本がいく種類かある。

いまや、発明家たちが目をむけたのは、この“コップ型発射器”方式であった。

使いものになる装置を最初に開発したのは、フランスだった。これは確かに効果的であった。

しかし、同時にいくつかの欠点をもっていた。小さなわずらわしさといってしまえばそれまでだが、桿つき擲弾を発射するためには、空包の補給をうける必要があった。

最初のコップ型発射式であるビビアン・ペシェール、つまり“VB”擲弾は、これを避けるために、ふつうの実包を使えるようにした。

小銃の銃口にコップ型発射筒を固定し、この中へ擲弾をこめる。

擲弾には、その中央軸にそって丸い穴がくりぬかれており、これが銃身の口径と一致するようになっている。

発射された弾丸は、この穴を通過する。

通過中の弾丸が擲弾のレバーをはずし、その結果、撃発雷管に撃針がたたきつけられ、時限信管に点火する。

弾丸が発射されたあとのガスが、発射筒から擲弾を射出するのである。 |

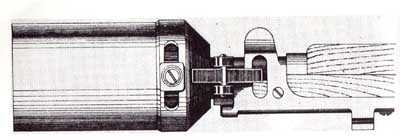

ビビアン・ベシェール擲弾とその発射器:

擲弾中央部の“弾丸通過道”を通過する弾丸は、撃針をもった

金属スプリングと接触し、信管に点火するよう作動させる

1918年、西部戦線で戦闘中のフランス植民地部隊兵。

手前に見えるのはビビアン・ペジュール擲弾発射器を

とりつけたレベル1886型小銃

|

10 広い発射訓練場が必要 top

このアイデアは、すぐにドイツ陸軍に模倣され、彼らは非常によく似た擲弾を開発した。

しかも、点火方式は、弾丸の通過経路に撃発雷管を取付けることによって簡素化された。

従って、弾丸が擲弾の穴をつきぬけるときに、撃発雷管に衝撃をあたえる。

これらの擲弾の射程距離は、約一五〇メートルで、小銃の傾斜角度をかえることで、この距離を調整した。

システムとしては、擲弾兵にかなりの技術を要求したし、銃身の傾斜角度を見積るための簡単な形式の測角鉛(おもり)か傾斜計を必要とした。

この種の擲弾の、理論的にみた主要な欠点は、弾丸の通過する中央部の穴のおかげで、当然起爆薬を中心部に装填することができず、起爆の効率を減少させるというものだった。

しかし、同じような欠点はミルス擲弾にもあったし、起爆の効率についてはほとんど不満をもらすものがいなかった。

もっと重要な欠点は、訓練問題にあった。

擲弾を通過した弾丸は、その射程距離いっぱいまでとび続ける。

この場合、傾斜角度が大きいから、弾丸が三〜五キロ以内にあるなにかにあたらないともかぎらない。

というわけで、それまでのせまい演習場での擲弾発射訓練は不可能となった。

発射した弾丸が安全に弾着できるもっと広い、見とおしのよくきく演習場をさがす必要にせまられたのである。

11 ミルス擲弾改良に再度挑戦 top

イギリスのコップ型発射筒の設計では、こうした問題の解決が試みられ、さらに現用の擲弾(ていだん)の使用まで可能にした。

信頼性の高いミルス擲弾に、もうひとつ改良がほどこされ、底部プラグに直径二・五インチ(六・三五センチ)の鋼鉄の円盤がネジどめされたのである。

小銃の銃口には、口径二・五インチのコップ型の筒が裝着された。

この筒の底部に、脇へずらせばいくつかのガス漏孔が露出する、開閉式のシャッターがついていた。

銃口にコップ型の筒が装着され、その中へ底部に円盤を取付けた36号擲弾を挿入する。

レバーは筒の内壁でおさえられているから、安全ピンをぬいても心配はない。

それから、小銃を四五度の角度に傾斜させて、筒にきざまれた射程目盛りに従ってガス漏孔シャッターを適当にひらく。

空包(弾丸のない装薬だけのもの)が発射され、擲弾は射出される。

開かれたガス漏孔の数により、それから漏れる推進ガスの量で擲弾の射程距離が調整されるのである。

ガス漏孔がすべて閉じられている場合、二〇〇メートル強の最大射程距離が達成される。

これをみたすために、新しい擲弾には延期時間七秒の点火装置が取付けられた。

小銃全体が振動する問題は、いぜんとして残っていた。

そこで開発されたのが、床尾を小さくし、木被と薬室に鉄線をまきつけて、制式設計の小銃を補強したものであった。

この設計は第二次世界大戦にも残って、主としてイギリスの国防市民軍兵士が使用していた。

正式には“EYライフル”として知られていた。

この“EY”がなにを意味するかについては、いくつかの説がある。

“EmergencY(非常事態)に由来していると考えるものもいれば、Edgar Youll という発明家にちなんで、その頭文字をとったものだとするものもいる。

不幸にして、公式記録には、いっさい手がかりが残っていない。

12 無音の発射装置を開発 top

小銃擲弾は効果的な武器だったが、大きな欠点がひとつあった。

つまり、擲弾が射出されるとき、空包の発する独得のするどい音である。

歩哨(ほしょう)は常にこの音をききつけ、ゆっくりと飛行する擲弾をみとめることができた。

これが夜だと、ほとんどの型の擲弾は、燃焼中の信管が発する火花の尾をひいてくるのが、はっきりと見わけられるのである。

歩哨はすぐに、味方の兵士たちに警告を発して、避難させた。必要なのは、擲弾の発射を無音で行う方法を開発することだった。

この方法を案出しようと手をそめる発明家は大勢いたが、できあがった装置で、じっさいに使いものになったものはひとつしかなかった。

“ウェスト・スプリング・ガン”がそれである。 |

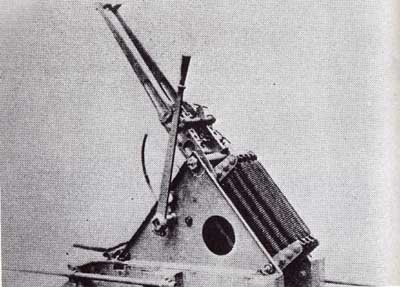

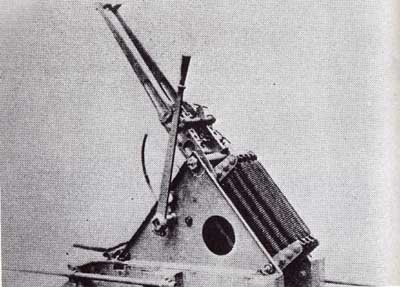

“ウェスト・スプリング・ガン”。

無音で擲弾を発射する精巧なカタパルト〔弩砲=どほう〕

|

これは、ウェストという大尉が発明した装置で、いってみればローマ時代の弩砲(どほう=カタパルト=投げヤリや石などを射出する装置)、あるいは攻城石投げ装置(バリスター)の再現で、これに二十世紀の技術を若干くわえたものであった。

強力なコイル状のスプリングを何列にもならべた装置が、アーム形の射出器に作動する。

つまり、ながいレバーを操作すると、このアーム型射出器がスプリングの力に抗して下へおしさげられ、簡単なかけはずし装置にひっかけられるのである。

擲弾は、アームの先端に取付けた筒にこめられる。これで射出の準備がととのう。

擲弾がミルス型のものであれば、筒についている二本のピンが安全桿を擲弾とともに確実に保持しているので、擲弾の安全ピンをぬくことができる。

このスプリング・ガンには、とくにほかのタイプの擲弾が使用され、延期時間九秒の摩擦点火装置を内装していた。

これが筒に装填され、点火されると、かけはずし装置をひくのである。

圧縮されていたスプリングは、アームと筒をはねあげ、緩衝装置にあたって急に停止する。

その結果、擲弾は無音のまま空中へ射出される。

最大射程距離は約三二〇メートルで、装置全体が底板にすえてあり、二人の兵士で運搬して、適当な場所に設置することができた。

さらに、このスプリング・ガンは、底板の上で左右に約五度ずつ方向移動することが可能であり、かなりの範囲にわたって敵の塹壕を攻撃できる。

訓練された分隊の兵士の手にかかると、おどろくほど正確であったが、大きな欠陥は、連続的な使用によってスプリングの張力が、みるみるおとろえてしまうことであったらしい。

top

**************************************** |