|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

4 戦車をやつつけろ!

一九一六年に、初めて戦車が戦場に現れたときには、しばらくのあいだ、戦車にたいしては、効果的な防御法が考えられないほど無敵の新兵器という感があった。

しかしいくつかの例外はあった。

その一つは、ある戦線で、ドイツ将校がたった一人で称賛すべき奮戦をしたことである。

彼は、標準弾薬を一門の野砲で射撃しながら、英軍戦車を多数撃破したのである。

しかし一般には、対戦車戦術を確立するまでにはかなり時間がかかった。

|

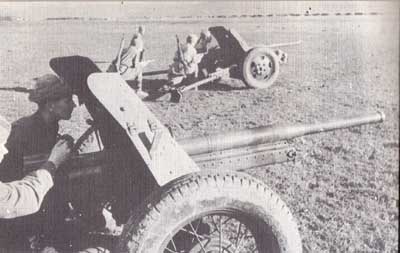

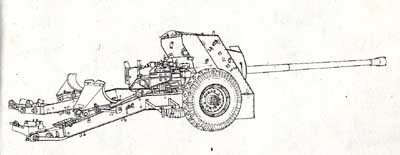

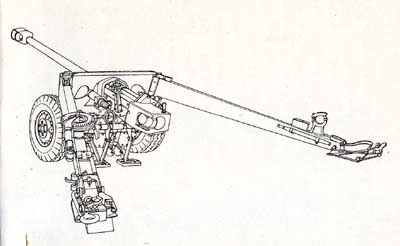

第二次大戦で対戦車砲はしだいに大型となった。写真はともに米軍のもので、左は37ミリ砲、右は3インチ(76.2ミリ)砲

|

1 初期の対戦車砲は小口径 top

最初に戦車を戦場に投入した英軍は、すべての新兵器はこれにたいして必ず対抗手段があり、また、遅かれ早かれ、戦車が戦車に対抗して使われるであろう、と十分認識していた。

それで英米は、一九一六年末に一八ポンド加農砲用として対戦車弾(海軍の設計をいくらか取入れた徹甲弾)の開発を始めた。

しかし、大戦中には実用化されず、一九二〇年代にわずかの弾丸がテスト用に使われただけであった。

第一次大戦中の対戦車兵器は、小口径半自動加農砲である。

これは、ベッカー社の塹壕〔ざんどう〕用二〇ミリ砲に基くもので、元々機関銃と軽加農砲のあいだの分類に属するものであった。

第一次大戦中、塹壕用砲として数種類の火砲があったが、ベッカー社は、個々の弾丸効力よりむしろ、射撃量を重視して、口径二〇ミリを採用し、新しい分野を開拓した。

開発が遅れたために、実戦に使用した例は余りみられなかった。

しかし、一九二〇年代の初期に特許がエリコン社に買われて、二〇ミリ加農砲は威力を発揮しはじめた。

この砲は、一九三〇年代の初めに、多くの国で対戦車砲として試用されたが、この火砲を別の兵器〔航空機用〕として開発することに時間をかけて、対戦車兵器としてはそれ以上に大口径化することはなかった。

当時の対戦車戦術の基本は、小型、軽量かつ機動性のよい火砲を歩兵にあたえることであり、またこの考え方は各国共通であったので、各国が第一線用対戦車火器として採用した設計はほぼ似たようなものであった。

一例をあげれば、口径は約三五〜四〇ミリ、重量五〇〇キロ以下で、約九キロの弾薬を、初速毎秒約七五〇〜一〇〇〇メートルで発射するというものであった。

後年、これらの砲を軽視する傾向がみられたが、これは正当ではない。

これらの砲は採用後数年間、当時の戦車を破壊できる能力を十分にもっており、砲手を満足させたのである。

彼らは大きな勇気をもって、じっとまち、敵戦車を二〇〇メートル以内にまでひきつけ、射撃をした。

2 ドイツ砲が各国をリード top

ドイツ軍の三七ミリPAK35/36砲は、このクラスの兵器の代表的なもので、事実、日本、ソ連、アメリカの同等の兵器は、ラインメタル社のこの砲に強い影響をうけていた。

一九三四年に開発、一九三六年に交付され、スペイン内乱で試用され、一九四〇年末まで、ドイツ軍の第一線兵器として使用されていた。

戦車の装甲が厚くなるにつれて、AP40として知られているタングステン弾心の徹甲弾が開発されて、この砲の寿命をのばした。

また、この砲はクラウス・マッフェイ半装軌牽引車に搭載されて、一種の自走砲となり、また数門は、フランスのルノー戦車の車体に搭載された。

一九四一年の初期に、この砲は第二線におとされたが、一九四二年に、砲口にはめこみ、空包によって発射される柄つき外装爆弾の実用化によって復活した。

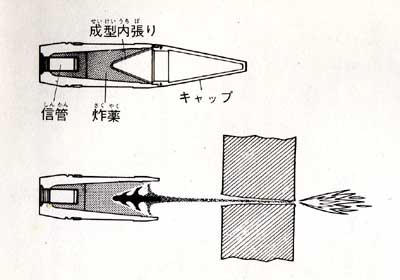

この弾薬は、成型炸薬の効果(これについては本ページ下端の22節で詳述する)を利用し、近距離の対戦車戦闘ではおそろしべ効果があった。

ドイツ軍三七ミリ対戦車砲に相当する英軍の兵器は、二ポンド砲であった。 |

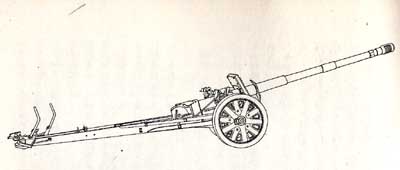

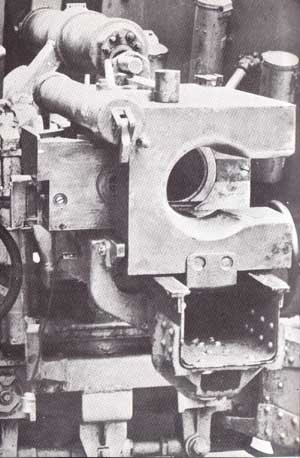

ドイツ軍37ミリ対戦車砲:小口径対戦車砲は重戦車にたいして無力となったが、この外装式の成型炸薬弾の完成によりふたたび威力を発揮するようになった。写真の右前方にあるのは通常の対戦車徹甲弾である |

この砲は、やや贅沢な兵器で、車輪を上にあげて地上に降ろすことのできる十字型砲床をもち、それによって、砲は三六〇度方向旋回できる。

この砲は、ドイツのものより、重く、取扱いが厄介だったが、そのことは、異なった戦術的思想によればたいした問題ではなかった。

すなわち、一九三八年に、対戦車防御の責任を歩兵からはずし、これを砲兵にあたえることが決定され、特別対戦車連隊が編成され、二ポンド砲を装備した。

そこで火砲は、人力のかわりに自動車で引張ることになるとともに、歩兵部隊では不足がちであった砲員より、多くの要員を配属させられることになったので、重量が大きいことや、取扱いの複雑さが解消され、優秀なこの砲の性能を十分発揮できるようになった。

この時期の米軍の対戦車砲は、ドイツのPAK35/36に非常によく似た三七ミリM3砲である。

重量は、約四〇〇キロで、重量七・二キロの弾丸の初速は毎秒八七〇メートルである。

短期間、五個の孔のあいた砲口制退器をつけていたが、これは必要でないことがわかり廃止され、M3A1と呼ばれた。

その後、一九四二年に、この砲はトラックに搭載されて自走化された。

これは火砲を、迅速に機動できる高速自動車に搭載し、文字通り戦車を追跡して撃破するという、米国の「戦車駆逐車」の戦術のはしりとなったものである。

3 小口径砲の欠点を痛感 top

一九四〇年、ドイツ軍のフランス征服の戦いは、小口径対戦車砲の欠点を明らかにした。

これらの砲は、至近距離の戦車にたいしてのみ効力を発揮できるものであったため、砲手にたいする高度な訓練が必要なことがわかったのである。

すなわち、敵戦車を初弾で確実に撃破するには、できるだけ近くにくるまで射撃を待たねばならず、砲員には冷静な勇気が必要だったのである。

このころには、すでに新しい対戦車砲が計画されていたが、ドイツ軍は一九三八年に、五〇ミリ加農砲の設計を開始した。

しかしこれは一九四〇年の“フランスの戦い”には間に合わず、一九四一年の初めに配備された。

この砲はトーションバー懸架装置及び砲口制退器を備えた優秀な設計であった。

砲口制退器は、このように強力な兵器が必要とする砲架の重量をかなり軽くできた。

五センチPAK38砲として知られ、時の流れとともに、大部分はさらに重い火砲にかえられたが、一部は終戦まで使用されていた。

英軍は“フランスの戦い”に破れ、ダンケルクから本国へ撤退したが、このとき大量の兵器をフランスに残してきた。

対戦車砲の装備についても、これは大きな打撃であった。

少なくとも五〇九門の二ポンド対戦車砲と、歩兵部隊のもっていた五〇門のホッチキス二五ミリ機関砲を失ったのである。

これは、裸同然で英本土に引揚げてきた部隊を再装備するうえに大きな問題となった。

当時、二ポンド砲(906グルム)は全力生産されており、これを部隊の再装備にあてたのであるが、対戦車砲としてこの砲はすでに劣弱であることがわかっていた。

しかし生産の関係上、一九三八年にすでに設計ができあがり、採用がきまっていた六ポンド砲に切換ることができなかったのである。

元々この六ポンド砲(2.7キログラム)は、設計をはじめたときから優先度が低かったが、一九四〇年の非常事態にあたって優先度があげられ、テストに成功し、六月には四〇〇門が発注された。

しかし“ダンケルク撤退”後の混乱に禍されて、生産が始められたのは一九四一年十一月になってからであった。

その後生産量は着実に増加し、一九四二年四月には月産一五〇〇門になった。

そして対戦車砲以外にも戦車搭載砲として使用されるようになったのである。

米陸軍は、“フランスの戦い”に参加した観戦武官の報告から、小口径対戦車砲の無力なことをよく理解した。

そこで一九四一年二月、英軍の六ポンド砲の図面を、武器貸与法の交換条件として獲得して、製造を開始し、五七ミリ対戦車砲M1とした。

この砲は、タイヤつき車輪や方向移動〔旋回〕装置などを除いて、英軍の六ポンド砲と全く同型で、この系列にはM1A1、M1A2、M1A3の各型が造られた。 |

“バルジの戦い”における米軍の57ミリ対戦車砲

|

|

戦間中の英スコットランド歩兵部隊の6ポンド対戦車砲。 1943年イタリア戦線にて

|

5 ケルリヒの口径漸減砲 top

クルップ社の新型砲七・五センチPAK41は、はるかに複雑で、完成に期待がかけられたが、開発途上で思わぬ難問にぷ使った。

弾丸に使うタングステン・カーバイトが、ドイツでは入手困難になったので、クルップ社の七・五センチ砲に使用できなくなったのである。

この稀金属をあてにした理由は、ドイツの技術者であるゲルリヒにより考えだされた原理に基いて、この火砲が口径漸減砲身に造られていたという事実にあった。

第二次大戦の数年前にゲルリヒは、元々一九〇九年に特許をとっていた口径漸減砲の考案を取上げ、研究しはじめた。

それは砲腔〔砲身の内部〕を砲尾から砲口にかけて次第に細くして口径を漸減し、弾丸は砲腔内を前進するにつれて、絞られて小さくなるような帯のついたものを使用するものであった。

弾丸の断面積は次第に小さくなるので、これに反比例して弾丸を発射する圧力は強くくわわる。

このため弾丸は同口径の普通の砲で発射するより、はるかに大きな速度で砲口から出るというものである。

その最初のテストは、小火器(一般のスポーツ用小銃である)で行われたが、一九二〇年代の末期から三〇年代の初期にかけて何回も行われ、彼は、高初速歩兵銃を造ることを狙いとした実験の指揮をするため、アメリカ及びイギリスの陸軍省の両方に雇われた。

しかし、成功したものは一つもなかったため、彼はドイツに帰り、口径漸減砲身をもつ一連の対戦車砲を開発するためクルップ社に協力した。

一九四一年に、この方式による、二・八センチ重対戦車銃41と四・二センチIePAK41の二種の砲が実用化された。

この二種の対戦車兵器は、歩兵、空挺部隊用として交付された。 |

ドイツ軍28/21ミリ・ゲルリヒsPzB41重対戦車銃:

砲内径が28ミリから21ミリと先ぽそりになっている。

いわゆる口径漸減砲の最初のものである。

写真は空挺部隊用砲架を使用している。

ドイツ軍の口径漸減対戦車砲7.5センチPAK41

低姿勢で対戦車砲としてきわめて良好な形状である。

すばらしい砲であったが、弾薬の構造が複雑で、また

その材料となる稀金属が不足したため生産数は150門にとどまった

|

いずれも、当初の口径(それぞれ二八ミリ、四二ミリ)の鍔〔つば〕をもつ、軽合金の莢〔さや〕で覆われた、タングステンの弾心からなる、特殊な弾丸を使用した。

前方の鍔は、絞られていく過程で溜った空気やガスを逃がすように、孔があけられていた。

弾丸が、砲口を離れるときの口径は、それぞれ二一ミリ、三〇ミリまで減少する。

初速は、いずれの場合も、毎秒一二〇〇メートル以上であり、タングステンの弾心をもつ弾丸は強力な徹甲性能をもっており、当時のいかなる戦車も撃破できた。

三番目にゲルリヒの設計が生産に移されたのが七・五センチPAK41で、この砲から、前述の本論に戻るのである。

6 タングステンの不足で生産中止 top

七・五センチPAK41は放出口径五五ミリで、本来の設計は軽量とする努力の結果、防盾は、あとから考えて取付られた金属部品というより、むしろ実際に砲の構造部材であり、砲身は防盾につけられた環状揺架のなかで作動する。

開脚は直接、防盾に蝶番でつけられており、その結果非常に低姿勢で特別の性能をもつ軽量火砲となった。

不幸にも弾丸素材となるタングステンの不足により、一九四二年末、生産が中止されるまでにわずか一五〇門が製造されただけであった。

特殊の弾丸が使い尽されるまで、この砲は使用され、その後大部分は廃棄されたが、数門が、普通のラインメタル七・五センチ砲の砲身を取付られた。

ラインメタル社のPAK40は、ドイツの対戦車砲の主力として大戦全期を通じて活躍したが、これは、砲架用の軽合金の不足により、やむをえず重量を大きくしたことが、一つの欠点となった。

この欠点は、一九四三年と一九四四年の春の雪どけ時期、ロシア戦線での退却のとき、各分隊は泥の中で砲を操作することができず、多数の砲が捨てられるという事態を引き起した。

クルップ社の口径漸減砲身設計をみたラインメタル社もまた、ゲルリヒ砲PAK44を製造した。

一九四二年初期、研究が開始され、砲は特別な設計で通常の薬室、漸減滑腔部及び通常の腔銭〔こうせん〕砲身部からなっていた。

口径漸減部は成功したが、腔銭砲身はたえず問題を起し、砲身寿命は二〇〇発以下で、常にひどいひっかき傷がつ至り腔銭が丸切主になったりした。

この砲は最良の状態で、初速毎秒一二六〇メートル以上で、二〇〇〇メートルの距離から一二〇ミリの装甲を貫通することができた。

この砲も設計上の欠陥が現れる前に、やはりタングステンの不足が影響して生産に至らなかった。

イギリスでも、同じような研究が進んでいた。チェコ人の技師で火砲設計者のヤナセクが、二ポンド砲に漸減砲身の砲口つき装置の製造の提案を陸軍省にもちこんだ。

この砲は鍔付きの弾丸を使用し、初速を加速するとともに老朽化した砲に新しい寿命をあたえるものであった。

何回かの失敗の結果、少量の発注が、バーミンガム小火器会社にだされ (同社は戦前に、ゲルリヒ銃の設計をした経験があった)、開発が始められた。

その後一九四一年の秋に、ドイツ軍の二・八センチ重対戦車銃41が、少数の弾薬とともに捕獲され、テストのためにイギリスに送られた。

その結果、ヤナセクの理論が確かなことがわかり、開発にさらに多くの経費をかけるとともに優先順位も高められた。

7 英、一七ポンド砲の開発いそぐ top

しかし「リトルジョン・アダプター」と呼ばれるようになり、一九四三年に、交付されるまでに、乗り越えねばならない多くの困難があった。

その準備ができるころには、二ポンド砲はもはや対戦車砲として使用されていなかったが、そのアダプターは、装甲車に搭載した火砲の性能を向上するため使用され、また改良型は装甲車及び戦車に搭載した米国製の三七ミリ砲に使用された。

この研究と並行して、イギリスでは一七ポンド(7.7kg)砲の開発が進められていた。

一九四一年八月に、実物大模型ができ、試作砲が造られるのを待つことなく、ただちに五〇〇門の砲が発注された。

しかし、重量が、三トンを越えていたので使用者側から疑問視され、またこのような厄介な鉄の固まりの取扱い方が、さかんに論議された。

砲兵学校の校長は、ドイツ陸軍によって重自走砲が開発され実用化されたことを指摘し、ついに一九四二年九月に、一七ポンド自走砲にたいする要求が提出された。

幸いに牽引用の一七ポンド砲の重量はニトン前後となり、取扱いは困難ではあるが不可能ではないという結論がでた。 |

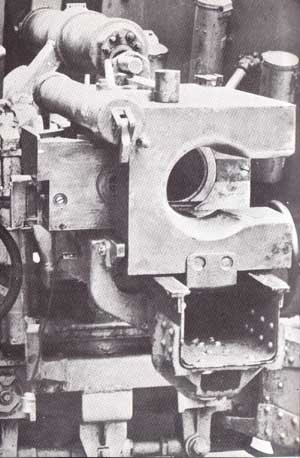

英軍17ポンド砲:発射後、撃ちガラ薬莢が

半自動閉鎖機からはじきだされたところである

|

最初は、砲架の生産が砲の生産より遅れ、その結果、ドイツ軍の「ティーゲル」重戦車の北アフリカヘの到着が切迫しているという噂を、イギリス軍がかぎつけたとき、一〇〇門の一七ポンド砲身を、余っていた二五ポンド砲の砲架に載せて、大急ぎで北アフリカに船で送った。

これらの砲は、一九四二年末に到着したが、「ティーゲル」戦車が最初にその姿を北アフリカに現したのは、一九四三年一月中旬であったので、きわどいところであった。

まもなく、砲架生産に拍車がかけられ、砲生産を追い越した。

そこで、五〇門の旧式の三インチ高射砲が、余った砲架に載せられ、半数が北アフリカに送られ、半数は本土防衛のため残された。

同時に、さらに五〇門が、自走向として「チャーチル」戦車の車体に搭載されたが、やはり本土防衛用とされた。

8 恰好いい米の三インチ砲 top

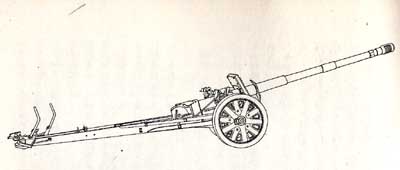

米軍の三インチ〔七六・二ミリ〕対戦車砲M5の開発は、当時知られていたいかなる戦車でも撃破できる砲という要求にたいし、一九四〇年九月に開始された。

さらに、経済的にするため、できるだけ多くの現有する兵器と互換性のあることが要求された。

その結果、三インチ高射砲の砲身、閉鎖機と、一〇五ミリ榴弾砲の砲架、防盾とが組合された。

それは恐ろしく大きい音がするが、非常に恰好のよい砲で、優秀な対戦車砲となった。

一九四一年十二月に初めて実戦部隊に配備され、ついでいくつかの小さな改修が行われて基本設計となった。

のちに七六ミリ砲の設計が、三インチ砲の砲身を短くしたものを基礎に始められたが、砲架は全く新しい物であった。

この砲が実用化される前に、七六ミリ砲では近い将来に現れる戦車にたいしては対抗できないとして、開発は中止された。

9 高射砲で対戦車に威力発揮 top

一九三六〜三七年にさか登るが、スペイン内乱で、フランコ軍を支援するために、ドイツ陸軍と空軍は、スペインヘ派遣され、そこで最新兵器の実戦テストをすることができた。

そのなかの一つが八八ミリFLAK〔高射砲〕18であった。

ほかにも沢山あるなかで、この砲は恐るべき威力の対戦車砲として、いかなる戦車も撃破することができるだろうということがわかった。

この八八ミリ砲は、固有の対戦車照準具を備えた軽量で機動性のある対戦車砲としてではなくて、重い十字型砲床をもち、集中射撃統制操作をする高射砲として設計されたものである。

それにもかかわらず、その対戦車能力は認められ、密かに注目されていた。

この砲は、一九三九年及び一九四〇年のポーランドとフランスでの戦闘中、ごくまれに対戦車砲として使われたが、八八ミリ砲が対戦車砲として初めて真価を発揮したのは、ドイツ・アフリカ軍団が、北アフリカのキレナイカで英第8軍と戦ったときであった。

この場合の八八ミリ砲の戦術的地位は次のようになっていた。

すなわち、八八ミリ砲は高射砲としての任務で展開すべきものであるが、対戦車砲として使うことも許されていたのである。

その射距離と貫徹威力は、英軍の戦車が、搭載している二ポンド砲または六ポンド砲で交戦できる距離に近づくずっと前に、その戦車を撃破することができるものであった。

しかし、このような用法は、正規のものではなく、砂漠の戦いの特性により、高射砲にやむをえず特殊の任務を強制したものであって、このような使用法は、視界を遮るものが多い土地では必要もなく、また不可能なことであった。

さらにまた、ドイツ軍の高射砲部隊指揮官は、精密な高射砲が対戦車砲として使われることを心良く思わなかった。

多くの場合、このような兵器の転用は、実質上の贈与を意味するもので、対空指揮装置がはずされたり、不完全な防盾がつけられたりして、次第に本来の任務に不適な任務をあたえられることになるのである。

同じような傾向で、英軍の二五ポンド野砲は、しばしば砂漠で対戦車砲として使われたが、それはこの砲が長距離でドイツ戦車を撃破できる唯一の火砲であったからである。

そこで、英軍野戦砲兵指揮官たちは、貴重な野砲を失うことに、同じように腹をたてた。

また英軍の三・七インチ高射砲が、同じ役割りに試用され、非常に効果をあげた時期があったが、北アフリカにおける火砲の数には限度があり、高射砲は後方地域や補給線を防護するため絶対必要であったので、前線で対戦車戦闘をする余裕はなかった。

|

1942年、ロシア戦線で戦闘中のドイツ軍88ミリ対戦砲。右方の兵は光学測遠器で目標までの距離をはかっている

|

10 ドイツ、八八ミリ砲を開発 top

一九四二年には、ドイツ軍の七五ミリ対戦車砲は、もはやソ連軍戦車のすぐれた性能に対抗できなくなり、さらに強力な砲が望まれる状態になっていた。

一九四〇年にさか登るが、クルップとラインメタルの両社は、八八ミリ高射砲を造るよう要請されていた。

その砲は、高射砲と同時に対戦車砲としても使用できるよう二つの性能をかね備えることになっていた。

初めに、ラインメタル社が設計を完了したが、対戦車砲としてやや効力が不足することがわかった。

一方クルップ社の型は、高射砲としてはつかえず、純然たる対戦車砲八八ミリPAK43となる結果となった。

これは、低姿勢で、高射砲の砲架と似た形をした四脚の砲床に搭載された砲で、極めてすぐれた設計であった。

緊急の場合には、砲は車上で射撃することができるというすぐれた特性をもっていた。

一九四三年に、実用化され、最初は砲の生産が砲架の生産より先行したが、これはよく起ることで、緊急補給を必要とする部隊にいくらかでも砲を交付するために、一〇五ミリ榴弾砲の脚、一五〇ミリ加農砲の車輪というように雑多な部品を寄せ集めて、急いで造られた不恰好な二輪、開脚式の普通の砲架に、PAK43の砲身が搭載された。

こうして造られたPAK43/41対戦車砲は、不様なものであったが、十分威力を発揮し、本来のPAK43の生産が軌道にのるまでの穴ウメの役目を、よく果したのであった。

アメリカでは、ドイツ軍の八八ミリ砲の成功が注目されていたが、三インチ〔七六・二ミリ〕砲より重い火砲が要求されるに至り、九〇ミリ高射砲を開発すべきで、これを対戦車用にも使用するというはっきりとした結論に達した。

多くの砲身が、種々の形の砲架に載せられ、あるものは全く在来型のものであり、またあるものは新機軸をだしたものであった。

この開発の後期のものの一つはT9砲で、クルップのPAK41に似ており、構造材の一つとして、防盾が使われている。

全体をできるだけ短く、使い易いものとするため、移動中は両脚を前方にまわせるように設計し、砲身にそって脚を固定しており、短距離移動では両脚を射撃位置のままで動かせるようになっていた。

この九〇ミリ砲の開発は、戦争中に一門も実用化されなかった。

ほかの開発は、一九四四年に始められた一〇五ミリ高射砲T4を基礎にしたさらに重い対戦車砲で、この計画もまた終戦のときに中止された。 |

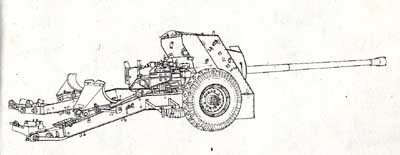

ドイツ軍八八ミリ対戦車砲PAK43/41の砲尾部。

大型薬莢を使用するため巨大な砲尾構造となっている

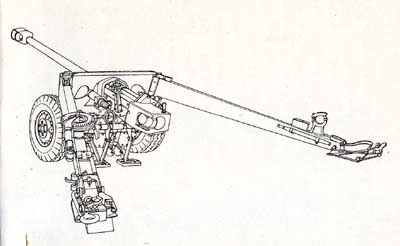

米軍90ミリT9対戦車砲

防盾が主要構造の一部となり、二本の脚が

防盾に直接とりつけられている。

移動時には脚を前方にまわし砲身にそった位置におく。

すぐれた砲であったが第二次大戦中には実用とならなかった

|

11 重量化が自走化をうながす top

イギリスでは、大口径対戦車砲にたいする要求が一九四二年に起り、いくつかの候補があげられた。

一つは五五ポンド弾を発射する四・五インチ〔一一二ミリ〕砲が提案されたが、いいところが余りないと判定されて最後に、現在ある三・七インチ〔九四ミリ〕高射砲を改修することになった。

この砲は、初め三七ポンド砲と呼ばれたが、この砲のための最初の徹甲弾の重量測定の結果、三二ポンド砲(14.5kg)と名称がかえられた。

わずか二門造られたが、複雑で重く大きな火砲であった。

すべての設計者が望んでいたとおり、対戦車威力の点では疑いなく目的を達成していたけれども、いかにも重過ぎて戦場で使うにはひどく厄介な物になりそうであった。 |

英軍32ポンド対戦車砲

口径94ミリで、かつてつくられた対戦車砲のうちでもっとも重い宿であった。どんな戦車でも撃破する打撃力をもっていたが、大きさと重量のため野戦には不向きで`、その改良型ができるまえに終戦となり、二門の試作のみでおわった |

幸運にもというべきか、この二門の試作砲をテスト中に戦争が終ったので、ただちに開発は中止された。

このころ、すなわち第二次大戦の後半期には、対戦車自走砲が注目されるようになってきた。

その理由は二つあった。

第一は、支援すべき味方の機甲部隊と、撃破すべき敵の戦車の機動力に遅れをとらないという速度の問題である。

第二は、大型となった対戦車砲の機動力としては人力では不足となり、どうしても機械力が必要となったことである。

この対戦車砲の自走化にたいする中間的な解決法は、イギリスの技術者によって示された。

一九四四年に開発された一七ポンド「ストラウスラー」自走砲である。

これはこれまでの一七ポンド砲の車軸を長くしてエンジンを取付たもので、大型となり走行性能も悪く、敵火器のよい目標となった。

このような欠点と、当時進められていた戦車の車体を利用する自走砲の利点によって、この「ストラウスラー」計画は中止された。

ところが、約一五年後に、ソ連でこのアイデアが復活し、八八ミリ砲にエンジンを取付た自走砲が現れたのは、興味ぶかいことである。

12 英、早くから自走化に着手 top

英軍は、早くから二ポンド砲を砲架に載せたまま、ブレンガン・キャリアー〔注〕の後部に搭載して対戦車自走砲を造ることを計画していた。

〔注=ブレンガン・キャリアーは、プレン式重機関銃を搭載した屋根のない軽装甲のキャタピラーつき戦闘車〕

この計画を発展させて、六ポンド砲を、一〇トン・トラックに砲塔をつけて搭載した。

ついで軽トラックの車体を改造したハンバー装甲車が造られ、これは「ファイアーフライ」タンク・ハンターと呼ばれた。

最後に一三トン・シボレー・トラックの車体を使ったものが造られ、これは「デコン」〔助祭〕と名付けられた。

(前述のように英軍の自走砲には「教会」に関係ある名称がつけられた)

「デコン」自走砲は急いで開発されたが、量産には至らず、また実戦に参加することもなく、少数が本土防衛用に配備された。

実戦に参加した英軍最初の自走砲は「アーチャー」〔射手〕であった。

これは、一七ポンド砲を旧型の「バレンタイン」戦車の車体に載せたもので、車体後部から射撃する型式のものであった。

この改良型が「アベンジャー」〔復讐者〕で、一七ポンド砲を「コメット」戦車の車体に載せてあったが、これはまもなく終戦となったので、わずかしか製作されなかった。

これらの二種の自走砲は、偶然にも名称が教会関係の名前から外れていた。

英軍の対戦車自走砲の名称はAの文字ではじまり、「Aピヒクル」〔A車両〕は装甲型、「Bビヒクル」は非装甲型である。

この二つの系列は、現在の自走砲の「アボット」〔僧院長〕に至って、一つに合流した。

13 積極攻撃、米の“猟犬”戦術 top

米軍は、対戦車自走砲を最も多く開発した。

これは、多分に当時の戦術思想によったものであった。

すなわち対戦車砲を装備した軽量で高速な車両は、有効な射撃と急速な機動、目標の追跡などをすることができ、また敵の戦車がやってくるのをじっと待っているよりも、積極的に敵戦車に戦闘を仕掛けるという考え方で、時として“猟犬”戦術と呼ばれた。

この戦術思想によって開発され、最初に造られた実用車は、自動砲車〔注〕M3であった。

〔注=英軍でいう自走砲(SPガン=セルフ・プロペルド・ガン)にたいし米軍は自動砲車(GMC=ガン・モーター・キャリエージ)の名称を使っている。本書では米軍についても自走砲の訳語を使用する〕

これは、旧式であるが信頼性のある七五ミリM1897加農砲を、操縦手の頭上を越えて射撃するように、ハーフトラック〔後輪部だけがキャタピラーになっているトラック〕の後部に搭載したものであった。

一九四一年末に造られ、北アフリカの戦いに使われたが、まもなくこれより良いものが完成したので、生産中止となった。

同じようにハーフトラックを利用した自走砲に五七ミリ自走砲T48があったが、大量生産に移る前に、五七ミリ砲の時代は過ぎ去ったことが明らかとなり、量産に至らなかった。

しかし数両が英陸軍に交付され北アフリカ戦線に参加した。

本格的な米軍の最初の自走砲は、M10であった。これは、三インチ砲が、M4戦車の車体に上部の開放された砲塔とともに搭載されたものである。

強い打撃力をもっていたが、速度と機動性にかけていたので、M24軽戦車の車体を利用した、より早い自走砲の開発がM10に先行した。

M10はその後、砲の性能を向上した。

まず最初は、英軍によって、三インチ砲が取り外され、自国の一七ポンド砲が搭載された。

さらに米軍は、九〇ミリ加農砲を搭載した。

この九〇ミリ型は、恐るべき兵器であって、これと遭遇するものをすべて撃破する能力を発揮した。

14 自走砲と戦車の違いは? top

軽戦車系列から発達した米軍の自宅砲に七六ミリ自走砲M18があった。

この重量はM10の約三分の二で、最高時速は、M10の五〇キロにたいし八〇キロ〔路上〕であった。

M18は、一九四四年二月に、実用化されたが、そのころ“猟犬”戦術が再考され、やがて最高速度を落として、路外機動に重点をおくように改造された。

しかし一九四五年の初期になると、七六ミリ砲は重戦車にたいし真の脅威となるには、口径が小さすぎると考えられた。

大戦が終結する前に研究が開始された最後の米軍自走砲は、一〇五ミリ自走砲であった。

すでに、牽引砲としての一〇五ミリ砲の開発にふれてきたが、それと同時に、自走砲の改善についての研究も開始されていた。

自走砲と純粋の戦車とのあいだの境界線は、当時、はっきりとしてはいなかった。

一〇五ミリ自走砲の研究成果は、重戦車T28として知られるものとなった。

これは前部装甲の厚さは三〇・五ミリで、重量は九五トンと予定された。

しかしその後自走砲T95と改称された。

その理由は「旋回砲塔をもっておらず、砲の方向移動〔左右の射角変更〕は制限されている」という考え方に基いている。

(これは英軍の「砲塔の上部が閉ざされていれば、それは戦車であり、それが開放されていれば自宅砲である」という考え方と似たようなものである)

その後、さらに大きな火力をえるため、一二〇ミリ高射砲を搭載する提案、またさらに一五五ミリ加農砲を車体に載せようとする提案があり、問題はさらに混乱におちいった。

しかしこれらの問題の研究中に第二次大戦は終り、これらの自走砲は木製の実物大模型にとどまった。

ここで注意すべきことは、英軍も巨大な自走砲を造ることで、遅れはとっていなかったということである。

三二ポンド砲は、「チャーチル」戦車系の特殊な車体に搭載され、重量は八〇トンを越え、「トータス」〔亀〕と呼ばれた――この名称の語源が、その巨大な装甲によるのか、その速力の遅さによるのかは、はっきりしない。

二両造られたが、テストの準備が完了しないうちに戦争が終ってしまった。

もし戦争に間に合ったとしても、当時ヨーロッパにはこの重量にたえる橋はなかったと思われる。

この自走砲の試作型は博物館に送られ、自走砲の設計上こうしてはならない例として現在も展示されている。

15 ドイツ軍最後の対戦車自走砲 top

ドイツ軍の対戦車自走砲は二種に大別される。

その一つは、“目的に応じて造られたもの”であり、他の一つは、“あり合せの車体に、余った砲身を載せたもの”である。

前者のなかで最もよく知られているのは、八八ミリ「ホーネット」(のちに「リノセロ」〔賽=さい〕)、八八ミリ「エレファント」〔象〕として知られた八八ミリ「フェルディナント及び八八ミリ「ヤークトパンテル」〔「パンテル」駆逐戦車〕であった。

「ホーネット」は、制式の八八ミリ対戦車砲を、三号戦車の車体に載せ、砲手用の装甲室をもったものである。

「フェルディナント」と「ヤークトパンテル」は、はるかに重装甲で車体が低く、方向移動を制限された火砲を搭載していた。

重装甲ではあるが、突撃砲としての性能をもつ、やや軽快な自走砲には七五ミリ「ヘッツァー」〔狩の勢子〕がある。

これはチェコ製戦車を基礎としたものである。

第二の種類は、多数あった。

本来の任務に不適であったり、旧式化して持て余された物、あるいは捕獲した多くの機材が対戦車自走砲として活用された。

例をあげれば、三七ミリ砲や四七ミリ砲が、次のような車両に搭載された。

英軍のブレンガン・キャリアー、フランス軍の「シュニット」歩兵輸送車やルノーR35戦車、あるいはドイツ軍で実戦に使用しなかった一号戦車などであった。

もう少し本格的なものとしては、制式の七五ミリ対戦車砲を同じようにかきあつめた車体に搭載したものがあった。

またロシア戦線で、ソ連軍の七六・二ミリ砲を多数捕獲したとき、ドイツ軍はこれらを改造して牽引式対戦車砲としたほか、一部を二号戦車とチェコ製38型戦車の車体に載せて対戦車自走砲とした。

これらはドイツ軍の火力を多いに増強した。

ドイツ軍最後の対戦車自走砲は、「ヤークトティーゲル」〔「ティーゲル」駆逐戦車〕であった。

これは「ティーゲル」重戦車の車体と、一二・八センチK44加農砲を組合わせたものである。

この自走砲は、英軍の「トータス」や米軍のT28に匹敵する極めて強力な半機動のトーチカともいえるものであった。

約七〇両が造られ、防御戦闘では恐るべき威力を発揮した。

この自走砲に使われた一二・八センチK44加農砲は、すでに野戦砲の章でふれたが、その開発は一九四三年に始まった。

このころ強力さをうたわれていた八八ミリ砲も、その能力の限界に達することが予想されたからであった。

言い換えれば、八八ミリ砲で撃破できるよりはるかに強力な戦車が、必ず近い将来、現れると思われたからである。

16 ク、ラ両社で競作 top

クルップ及びラインメタル社は、八八ミリ砲の系列でさらに大口径のものを要求された。

両社はそれぞれ設計をはじめた。

クルップ社の最初のものは、純然たる対戦車砲であったが、その後、野戦砲としても使用するために、さらに大きな射角がかけられるように改造された。

これは四輪車に載っていて、射撃のときは車輪は地面からはなされ、車体は安定した砲床を造るため、駐鋤〔ちゅうじょ〕で固定された。

ラインメタル社の砲は、同じ構想であるが、六輪がつけられている点がことなり、その前部四輪は射撃中砲架に残されており――ただし、地面からははなれている――砲架の重量をふやし、安定をよくした。

この砲は、ラインメタル社の伝統――新機軸を盛り込む――をもっていたが、行動中の機動性と速度は、クルップ社の砲に及ばなかった。

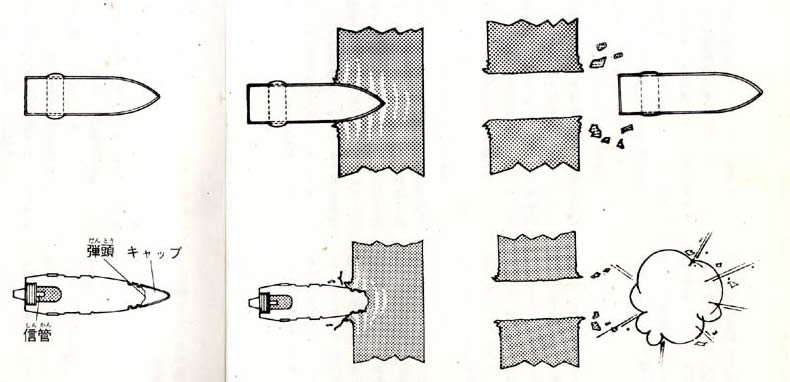

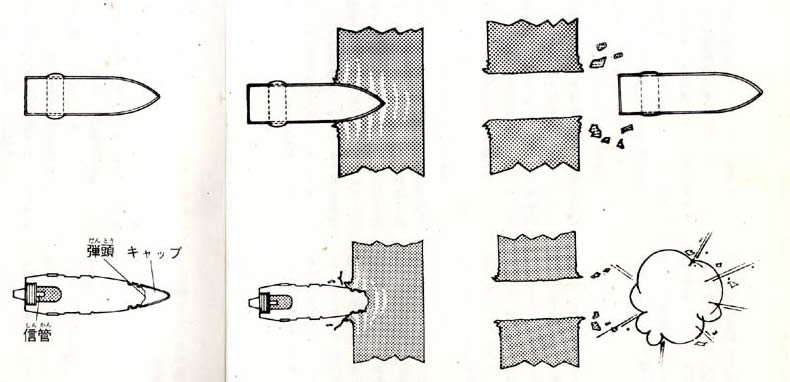

【上】徹甲弾は発射されたエネルギーで装甲板をつらぬき、弾丸自体の重量と速度で破壊作用をおこなう

【下】徹甲榴弾は、徹甲弾とおなじような状態で貫通するが、貫通後に爆発し破壊作用をする。

この弾丸の弾頭はキャップをとりつけとがらせて飛行性能を安定させているが、弾丸自体の頭部は平らになっている。

これは斜方向からの射撃のとき、目標にあたってすべらないためである |

17 英ひとり徹甲弾に固執 top

この章の初めで、対戦車砲の開発は、その研究に二つの方向があることを述べた。

すなわち、より大きく、よりよい砲求める開発と、改良された弾薬を求める開発の二つである。

一九三九年に第二次大戦が始まったときには、対戦車用に使用できる弾薬は、徹甲弾(AP)と、AP榴弾〔徹甲榴弾〕の二つしかなかった。

両者の違いは、徹甲弾は実体弾であるが、徹甲榴弾は中空で、炸薬と信管をもっていることである。

この点以外は、特性や攻撃法は本質的には同じである。

両者とも、目標の装甲板を貫通するため、固く、尖った弾頭をもった鋼銃弾である。

徹甲弾は、ひとたび貫通すると、戦車のなかをはねまわり、運動エネルギーがなくなるまで破壊を続け、さらに弾丸の装甲板貫通により切り取られた、金属破片による破壊効果もある。

徹甲榴弾は、同じように貫通するが、しかし装甲板に命中した衝撃が信管を起爆する。

信管は弾丸が装甲板を貫通して戦車のなかに入ることができるように、短時間の爆発延期装置をもっており、装甲板を貫通したのち、信管は炸薬を爆発、弾丸を破裂させてより大きな殺傷効力を発揮する。

英軍だけが徹甲弾を使っていたが、他の諸国は徹甲榴弾を採用した。

シロウト目には疑いもなく、徹甲榴弾が効果的であるし、事実、徹甲榴弾を要求する英軍砲兵の声も高かった。

しかし、目を満足させるより、もっと大事なことがある。

まず第一に装甲板を貫通する手段として炸薬を入れることは、金属の重量を減少し、従ってこのため打撃力は減少する。

次に、適切な炸薬を選定することが困難なことである。

すなわち、炸薬は装甲板にあたったときの衝撃で爆発することのないように保護されねばならない。

しかも、ほんの一瞬ののち、信管によって有効に爆発するよう作動せねばならない。

また、前に述べたように、三七ミリや四〇ミリ級の小口径砲では、弾丸の容積が小さく、収容する炸薬量が問題にならないほど少ないことである。

つまり、この程度の小口径砲では、徹甲弾であろうが微甲榴弾であろうが、その威力には大差がないということである。

これにくわえて信管の問題がある。

信管は、適時に炸薬を爆発させねばならず、その構造、製作は複雑で微妙なものである。

これらの問題を総合して、英軍の見解は、小口径対戦車砲については、このような困難を犯してまで徹甲榴弾を使用する必要はない、というものであった。

18 合成硬性徹甲弾を開発 top

戦争が進展し、戦闘部隊が互いに徹甲弾や徹甲榴弾を射撃するにつれて、対抗する戦車は装甲板が厚くなり、材質も強固になった。

そしてついに徹甲弾も徹甲榴弾も貫通しなくなる時が来た。

これにたいする解答は、これまで述べてきたように、大口径砲を造り、大きな薬莢〔やっきょう〕を使って、より高初速で、より大きな徹甲弾や徹甲榴弾を撃ちだすことである。

しかし不幸にも、これは完全な解答ではなかった。

すなわち、徹甲弾が毎秒約七八〇メートルの速度で戦車に命中しても、大きな打撃力で弾頭が破壊され、貫通しなくなった。

このことは、艦船攻撃について何年も前に経験したことで、解答はすでにでていた。

すなわち、弾頭に、鋼製のキャップをつけることで、こうすると、衝撃力を弾丸の別個に分散させ、瞬間的な弾頭破壊を防止できる。

それはまた、装甲板を貫通しはじめたとき、弾丸を支持する助けとなった。

しかし、弾丸の貫通姿勢を支持し、また炸薬を多量につめるために最適の形状は、鈍頭型であった。

またそのために、次の問題は、弾丸がとぶのに最適の形状の、薄い鋼板製のキャップを弾頭につけることであった。

こうして、火砲を最高の状態に戻し、弾前速度を毎秒約九〇〇メートルまであげ貫通能力を向上した。

しかし、戦車の装甲はさらに厚くなり、再び鋼製徹甲弾が跳ね返されるようになり、弾薬の設計者は、深刻に考えねばならなくなった。

この解答は、タングステン・カーバイトの弾丸で、これはダイヤモンドと同等の硬度の物質で、大きな威力が期待された。欠点は材料そのものが重いことであった。

実例として、英軍の六ポンド砲〔弾丸重量六ポンド=約二・七キロ〕をあげると、口径一杯の大きさのタングステンの徹甲弾を造ると、その結果、約四・五キロの重さの弾丸となるだろう。

この弾丸は普通の薬莢では発射できない。

その理由は、重量が大きいことは弾丸に速度をあたえるのを困難にし、その結果、砲の薬室内の圧力が安全基準以上に上昇し、火砲を破裂させることになる。

また薬莢の発射時の力をへらせば、徴甲弾は目標を貫通するための十分なエネルギーをえられなくなるだろう。

ゲルリヒは、タングステンを使用するための一つの解決方法を、口径漸減砲で示した。

この場合、徴甲弾は軽合金体のなかに支持され、軽合金体は、砲腔内を通過中に絞られる。

この原理を普通の砲に利用するため、英軍とドイツ軍は、合成硬性徹甲弾(口径漸減砲に使用される、合成非硬性の弾丸にたいして)を開発した。

19 最後の“タンク・キラー” top

この場合、タングステンの弾心は、軽合金、薄鋼板及びプラスチックでできた軽量体で包まれ、弾丸全体の状態としては、重量の少ない軽合金を含んでいるために、普通の鋼製弾に似たものとなる。

軽量のため薬莢は徹甲弾をより高初速――毎秒九六〇メートル――で発射でき、短距離での貫通能力はすばらしいものである。

しかし遠距離では、力は弱くなる。

というのは、重量が小さいためである。

この事実を、玉突きの球と、卓球の球を同じ手でもち、二つを同時になげることで比較できる。

軽いピンポン球は、手を早く離れるが、速度はすぐにおち、玉突きの球は、遅く動くが、その速度を保って遠くまで届く。

これらの弾丸は、理論的に満足すべきものであるが、イギリスの設計者は手ばなしでは喜べなかった。

ドイツの設計者はさらに不幸であった。

一九四二年六月に、ヒトラーの命令で彼らの仕事は終りにきた。

それはタングステン・カーバイトは、工作機械製造に関連あるものにたいしてだけ使われ、弾丸には用いてはならない、と布告されたのである。

タングステン徹甲弾だけが、ソ連軍戦車を撃破できたので、五〇ミリ対戦車砲の弾丸にかぎり、一時的に許可されたが、他の強力な大口径対戦車砲については、その使用は認められなかった。

英軍は、最後の“タンク・キラー”分離挿弾筒つき徹甲弾(APDS)を開発した。

この弾丸では、タングステンの弾心が、砲腔に適合する軽合金で造られた軽量の挿弾筒で包まれ、弾丸全重量は、鋼製の弾丸にくらべて、半分以下であった。

砲口をでるとき挿弾筒ははずれる。

しかし砲腔内にあるあいだは、しっかりと弾心を保持している。

ひとたび砲口をでると、挿弾筒の各部が飛散って、薄い鋼製の流線型の莢〔さや〕に収容されたタングステン弾心が残され、目標まで飛んでゆく。

一九四三年末期に、六ポンド砲用に初めて造られ、ついで、一九四四年の中頃に、一七ポンド砲用ができ、この徹甲弾は、どのような戦車にたいしても役立つ最終的な弾丸であることを立証し、こんにちに至っている。

20 米の合成固定徹甲弾 top

九〇ミリ加農砲用の分離挿弾筒つき徹甲弾を造るため、米軍は、英軍のタングステン弾心をゆずりうけ、開発しはじめた。

当時の九〇ミリ加農砲の腔綫〔こうせん〕のねじれ度が、分離挿弾筒の原理に適しないことがわかり、そのかわりに、研究は合成固定徹甲弾の製造に向けられた。

これは設計が簡単で、最初のテストでかなり優秀な成果を収め、ドイツ軍「パンテル」戦車の補助防盾及び砲塔を、約七〇〇メートルの距離で完全に貢通した。

これらの弾丸については、実用面で二つの問題があった。

第一は、これらを発射する大口径の強力な砲を必要としたこと、第二はこれらの弾丸が命中したとき、装甲板をブチぬく打撃力をあたえる強力な発射薬を必要とすることであった。

純然たる対戦車砲、あるいは対戦車用に改造した高射砲を使用するときには、これは別に問題はなかったが、ねらわれる戦車としては、できるだけこれらの強力な加農砲をさけて、対戦車戦闘力の弱い普通の砲兵陣地を急襲する戦法をとることが多いのである。

米軍の七五ミリ分解式榴弾砲に例をとってみると、弾丸初速は毎秒三八〇メートルにすぎない。

これではとても重い対戦車弾を発射できない。

このような砲で戦車を撃破するには大きな力で重い弾丸を発射することを捨て、弾丸自体の爆発力に頼ることを考えなければならない。

普通の榴弾は、命中しても爆発力は外側に拡散して戦車の内部を破壊することはできない――戦車は、このために造られたようなものである。

ここに対戦車弾についての一つのアイデアがあった。

21 「モンロー効果」にヒント top

ー九三八年に、スイスの二人の事業家が、世界の国防省に、とくに装甲板の攻撃に適した新しい強力な炸薬を使用した砲弾を売り込もうとした。

この炸薬は安価で、わずかの特許権使用料で利用できるものであった。

彼らはチューリヒで展示会をひらき、各国の専門家を招待した。

この展示会で彼らが最も注意をしたことは、誰にもその弾丸がどんなものかを見せないようにすることであったが、見学者には自由に、戦車及び装甲板目標にたいする射撃結果を調べさせた。

弾丸は、激しい爆発力で命中し、目標を調べた結果、溶接炎で造られたような孔があけられていることがわかった。

イギリスの代表は、長いあいだウーリッチ造兵廠の研究部に勤めていた弾薬の権威であったが、これをヒントにイギリス独白の研究をはじめた。

彼は、一八八〇年代に、アメリカの技術者のモンローが、海軍用の綿火薬について、ある実験をしているとき、もし炸薬の表面がへこんでいて目標に接すると、爆発力は、目標板に深く食い込むのにたいして、平面が平面に接するときは、単に打ち跡が残るだけであることを発見したのを想い出した。

モンローは、このことについて論文を発表し、「モンロー効果」として知られていた。

数年後、この理論を取入れた実験が行われたが、大きな成果はえられなかった。

しかし、一九二〇年代にドイツのノイマンは、炸薬の凹部に金属の内張りをしたものは、より深い孔を造ることを発見した。

さて、一九三八年に、先のイギリス代表は、次のような報告をした。

スイスの展示会でみたのは、「モンロー効果」の実験であったというのである。

そして、これならばイギリス独自で開発できる、と結論した。

彼は研究を開始し、たちまち英歩兵部隊は小擲弾〔てきだん〕を装備した。

これは現在、成型炸薬理論として知られている。

22 成型炸薬弾から粘着榴弾へ top

先のチューリヒ展示会から二年以内に、各国は成型炸薬の手がかりをつかんでいた。

一九四二年、米陸軍はスイスの技術を取入て成型炸薬小銃擲弾〔小銃の銃口に取付発射する対戦車用小型爆弾〕を装備した。

ドイツ軍もこの種の兵器を熱心に研究し、成型炸薬弾〔対戦車榴弾〕を完成し、全野戦砲と戦車搭載砲に配備することになった。

ソ連軍は、ドイツ軍のものを基礎にして独自のものを開発し、また米英両軍も、それぞれ野戦砲用の成型炸薬弾を使用するようになった。

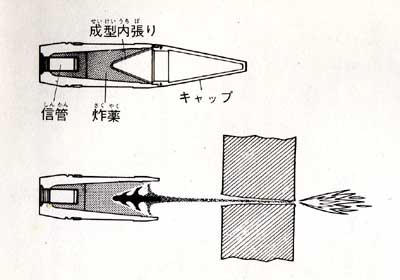

成型炸薬弾は、弾丸に装填された炸薬の爆発により砕かれた金属製内張りと高熱の炎が噴流となり、目標に吹き付けるものである。

その噴流の速度は、毎秒六〇〇〇メートル以上という、信じられないほどの高速である。

この高熱噴流は、戦車の装甲板を瞬間にとかし、貫通する。

そして火炎ととけた金属の噴流を戦車内部に吹き込んで、すべてを焼きつくすのである。 |

成型作業弾(対戦車榴弾)は、前部に円錐型に成型された銅の内張リをとりつけ、その後部に高性能炸薬が装填されている。

頭部には必要な弾道性能をあたえるためキャップをとりつけてある。

目標に命中するとキャップは飛散し、弾底信管が作動、作薬が爆発する。

これによって強力な高熱噴流をふきだし、装甲板をとかして孔をあけ、この噴流が戦車内部を焼きつくすのである |

弾丸にあたえられた回転力は、噴流に遠心力をあたえ拡がらせ、燃焼効果を拡大させた。

しかしこれは、貫通孔を大きくするが貫通力を減少させることがわかった。

(この事実は、各国とも、ほとんど同時に気がついた)

このため火砲用の成型炸薬弾は、次第に、回転しない安定翼つきのロケット弾に移行した。

これらは米軍のバズーカ砲、ドイツ軍の「パンツァーフィスト」〔対戦車の拳骨〕、英軍の「ピアット」〔PIAT=歩兵用対戦車弾〕、あるいは日本軍の「刺突爆雷」〔手にもって突撃し、戦車を打撃する特攻兵器〕などに使われるようになった。

しかし、このころ成型炸薬弾にかわる新兵器が完成しつつあり、次第に成型炸薬弾を追い出していくことになった。

「ウォール・バスター弾」、すなわち「粘着榴弾」である。

この開発は、無反動砲と密接な関係があるので、あとで述べることにする。

top

**************************************** |