|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

9 10

6 “巨人”砲、鈍重の悩み

口径約三五〇ミリまでの野戦砲兵部隊は、すでにふれたように、戦闘組織に編成されている。

そして、どの国の陸軍でも、指揮組織は次のようになっている。

戦闘組織の指揮官は、指揮下にある砲兵指揮官と緊密な接触をたもち、砲兵指揮官を通じて野戦に砲兵を展開する。

砲兵の主要目的は、徒歩で戦闘する歩兵を直接に支援することであるが、砲兵にはそのほかにも多くの任務がある。

1 大口径砲の役割り top

最も重要な任務の一つは、戦闘中、敵味方の砲兵のあいだで休みなく行われる敵の砲兵陣地にたいする砲撃戦である。

また火砲は、航空攻撃前の準備攻撃として、敵の高射砲陣地の砲撃に使用できる。

あるいは夜間、または戦闘前の準備の時期に、たえまなく、敵のはるか後方の道路交差点、鉄道ターミナル、機甲部隊の集結地などの目標の射撃に使われる。

歩兵にたいする直接支援部隊は、その主任務が定められているので、このような臨時の射撃任務は、他の砲兵部隊をあてなければならない。

その部隊は、戦闘の状況により必要と考えられた場合、戦闘組織に配属される。

また、その任務は、敵陣地深く射撃することを要求されるので、配属される部隊は射距離の長い大口径の火砲が必要となる。

ここで、これらの任務を果す軍団砲兵、軍砲兵の火砲である重砲、超重砲についてふれることにする。

これらの火砲は長距離の射撃と、一発ごとに最大破壊効力を発揮する重い弾丸の射撃を要求されるので、非常に大きい。

このことは、これらの火砲は前線部隊に恒久的に配属されないという理由にもなっている。

大きな火砲は、配置するにも撤収するにも時間がかかるので、長い射距離で広地域をおおうように後方地域に位置させる方が、前もって少数の敵の侵入を駆逐して前方に進出させるより有効である。

弾薬補給も問題であるが、陣地を鉄道ターミナルに近く置くことによって、重い弾丸や薬莢の輸送を容易にしている。

一九三〇年代には、航空兵力が長距離砲兵の替わりになるであろうということが予想され、重砲を廃止しようとする動きがかなりあった。

しかし、航空部隊は本来の任務を果すための機材、人員をかきあつめるのに手一杯だったので、重砲を捨てることはできなかった。

第一次大戦は、塹壕〔ざんどう〕戦が多かったので、重砲の威力は重要視され、次の戦争も同じような状態になるだろうと考えられ、多数の重砲が予備として確保された。

|

「リトル・デービッド」

米陸軍の914ミリ臼砲。巨大な砲口装填式砲で1,640キロの弾丸を発射した

|

4 九一四ミリの超大口径臼砲 top

米陸軍は、第二次大戦中に最も大口径の重砲を製作した。

これが九一四ミリ「リトル・デービッド」臼砲で、短砲身、砲口装填式の、攻城砲である。

これは、はじめ陸軍航空軍が航空爆弾のテスト用に開発したものである。

爆弾の貫徹力をテストするとき、標的装甲板は余り大きくなく、また飛行機から投下したのでは中々命中しないため、臼砲をかわりに使用した。

必要な高度まで臼砲で爆弾を打ち上げるのである。

一九四四年、爆弾テスト用臼砲が開発され、米陸軍は、すぐにこれに目をつけ、多少の改造をくわえて攻城用臼砲として採用した。

この「リトル・デービッド」は、長さ四・八メートル、幅二・七メートル、高さ三メートルの基礎部をもち、これに高低・方向照準装置、砲身着脱用の六個のジャッキがついていた。

この箱のような基礎部は、あらかじめ掘られた穴の中の陣地に、斜面を利用して引込まれ、車輪から降し、ついで堅固な基礎にするため土を周囲につめる。

砲身は六・六メートルの砲口装填式で、一端はボギー車で支えられ、他端はM25戦車を改造した牽引車にひっかけられる。

砲身は、地下に埋められた基礎部の上を横切り鋼製の滑走路の上まで引張られ、そこでジャッキによって押し上げられて基礎のなかに降ろされる。

重量一六四〇キロ余りの弾丸は、内部に七〇〇キロにもおよぶ炸薬をもち、およそ九七〇キロの装薬とともに砲口から装填される。

砲の重量は六〇トン、最大射距離は約一万メートルであった。

終戦までに一門が製作されただけで、実戦には使用されなかった。

5 ドイツ、新型砲を続々開発 top

一九三三年のドイツ陸軍の重砲兵は、他国の砲兵と同様に第一次大戦の遺物の寄せ集めで成り立っていた。

ただちに新型砲の開発が始まったが、採用された各種の火砲は、これまでのものに、改良をくわえたものではなく、全く新型であった。

最小のクラスは一五〇ミリで、一九三三年に装備されていたのは加農砲16で、一九一七年のクルップ社製であった。

砲身は、移動には砲架からはずし運搬車に載せ、砲架はそれ自身の車輪に、二輪の前車をくわえて移動した。

この砲は、一九三八年まで野戦軍において使用されたが、その後も多数が大戦中海岸防御用として保持された。

新型一五〇ミリ砲は、一九三三年にラインメタル社により開発が始められ、一九三八年に18型砲として採用された。

それはとくにすぐれた設計ではなく、取扱いが厄介で、16型砲よりいくぶん性能がよいという程度にすぎなかった。

大戦中に、近代的な二目的の海岸砲/野戦砲、一五センチSKC/28の開発が始められた。

これはすぐれた設計で、二目的の任務用にとくに設計された数少ない火砲の一つであり、近代的で機動性をもったものであった。

火砲そのものは、普通のもので、砲口制退器をもち、元々「グナイゼナウ」級の戦艦の副砲として設計されたものであった。

砲架は十字型の砲床で、張りだし脚はトーションバーで跳ね出され、二人で操作できた。

移動姿勢では、砲床の両端が四輪ボギー車で支えられ、前後どちらからも牽引できた。

もう一つの新考案は、二つの装填板の使用で、一つは装填位置にあり、他は新しい弾丸を再装填するため連結されており、迅速に射撃する海岸防御用には極めて価値のある装置であった。

しかし、生産設備が連合軍の航空攻撃により破壊されたため、小数の砲しか造られなかった。

6 ヒトラー、新型弾の使用許さず top

ドイツ軍重砲兵の骨幹として信頼された兵器は、モーゼル社製榴弾砲の砲架に載せた一七〇ミリ加農砲であった。

この砲と二一センチ・モーゼル榴弾砲18は、短距離の移動のさいには一体で、また長距離の移動には二つにわけるように設計された共通の砲架を使っていた。

一七〇ミリ砲は、一五〇ミリ砲を更新するため一九四一年に導入されたが、性能は戦争の増大する要求にたいして、すでに不十分であった。

この砲は、二重の駐退複座装置を採用して、初めて量産した砲の一つであった。

この装置により、安定性のよい砲となった。

砲架は箱型構造で、その下に円型の砲床がある。

射撃するときには、砲床が地面にさげられ、三個のネジ式ジャッキを使って脚端をあげる。

これらのジャッキには小さい車がついていて、砲床の中央にある回転軸とともに、砲全体を三六〇度にわたってすばやく方向移動させることが、一人の力で可能であった。

同じ砲架に載せた二一センチ榴弾砲18は、一九三九年に導入された。

この砲は、とくに欠点はなかったが、量産体制に載せるほど優秀ではなかった。 |

発射準備なったドイツ軍210ミリ加農砲:

砲手は撃発用の引き綱(発射拉縄=はっしゃりゅうじょう)を

左手でピンとはり、発射号令とともに引き綱を右手ではねあげ発射する

210ミリ榴弾砲と共通の砲架にのせられたドイツ軍170ミリ加農砲

|

とくに一七〇ミリ加農砲が約二倍の射距離をもっていたので魅力が薄れた。

その結果、一九四二年にドイツ陸軍は二一〇ミリ榴弾砲の開発を中止し、あらゆる努力をはらって、できるだけ多数の一七〇ミリ加農砲を生産すると回時に、二四〇ミリ砲の開発について調査しはじめた。

二一センチ榴弾砲18は、特殊の「レクリング」弾を使用する火砲の一つであった。

この弾丸は、断面単位の密度が増大すればするほど、貫徹カは大きくなるという理論に基いたものである。

弾丸は、クローム・バナジウム鋼で造られた、長く(一メートル余り)細い形をしており、また弾体は貫徹の衝撃にたえるために、厚い弾殼をもっていた。

後端に四枚のバネ式の鋼製の安定翼をもち、普段は弾体に巻きつけられた外筒でとめられていた。

弾丸の肩部は砲腔内では、口径一杯の挿弾筒で支えられている。

発射され砲口をでると、挿弾筒と外筒ははずれ、四枚の安定翼がバネの力で飛び出し、弾道を安定させる。

重金属材質と小さい断面により衝撃力を小面積に集中して、厚さ四メートル前後の強化コンクリートを破壊できた。

この砲は、ポーランド、フランス及びソ連国境の要塞を叩き潰すために、使用される予定であった。

しかし、不発弾が敵の手におちることをおそれたヒトラーは、ついにこの新型弾の使用を許可しなかった。

このため大戦初期のドイツ軍の電撃戦は、なるべく強固な敵拠点を迂回して行われる結果となった。

7 高性能だが輸送が困難 top

モーゼル社の二一〇ミリ砲が期待したほど良くなかったので、クルップ社は一九四〇年までにこれに替わるべき高性能の砲を造るよう要求された。

二一センチ加農砲38がその成果であった。

これは、実によい砲だった。

砲架は一七〇ミリ砲のものに改良をくわえたものを基本とし、二重駐退複座式のすぐれた砲であった。

改良点は、手動ウインチ〔巻上機〕だけで、火砲全体を射撃のため組立たり、移動のため分解することができるようにしたことである。

しかし前に述べたように、陸軍が二一〇ミリ口径に背を向けたために、一九四二年末に生産は中止された。

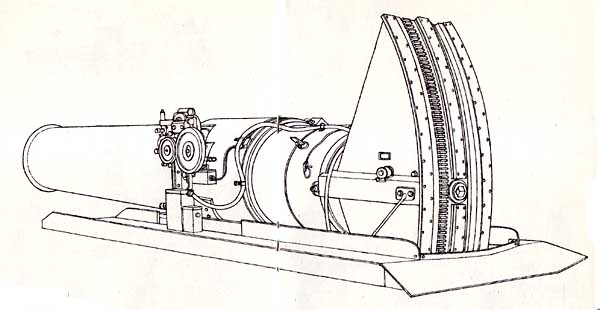

ラインメタル社の重砲分野への参加は二四センチ加農砲3であった。

設計は一九三五年に開始され、部隊への装備が始まったのは一九三八年であったが、実用された火砲の大部分は、クルップ社で造られた。

この砲は優秀な設計の二重駐退復座式砲架で、六つの部分――砲床、砲架、揺架、砲身、閉鎖機、発電機――に分解して輸送される。

組立はクレーンを使わずに、傾斜面、ガイド・レール、滑走台及び“てこ”による巧妙な装置で行うことができた。

分解、組立中の事故防止のため安全装置を設け、また組立が正しくなければ砲は発射できないようになっていた。

この二四〇ミリ加農砲は、確かによい火砲であったが、輸送が厄介であったこと、射撃姿勢をとるのに時間がかかること(二五人がかりで一時間三〇分)によって、野戦重砲としては不満足なものとされた。

またこの大きさの火砲よりさらに長い射距離が要望された。

これにたいして、砲口を締め付ける付属装置と特殊弾により、砲口で急に口径を減らし、二一〇ミリ及び一五〇ミリにする研究が行われた。

二一〇ミリに落とした砲は、約四万九八〇〇メートルの射距離をだし、一五〇ミリの砲も同様の性能をもつはずであった。

ドイツの縮少砲身設計の専門家の一人であるラインメタル社のバンク博士がこの問題を担当したが、技術的に余りにも困難が多く、一九四四年末にこの研究は中止された。

8 高速輸送可能な超重野戦砲 top

前記のラインメタル社二四センチ加農砲3のかわりとなるものを考えて、クルップ社は二四センチ加農砲4の設計を開始した。陸軍は高い機動性及び重量一六○キロの弾丸で四万五〇〇〇メートルの射距離を要求した。

そして、輸送は一体または最悪の場合でも二つに分解しなければならなかった。

クルップ社は、二つにわけて牽引されるものと、一体でトラック牽引される両方の設計をした。

分解式のものの試作砲が完成したが、空襲で工場をひどく破壊されて、それ以上の研究は中止された。

ドイツ軍の二八〇ミリ級で機動性のある唯一の砲は、二八センチ榴弾砲L/12で、第一次大戦中にクルップの設計した古いものであった。

何門かは、第二次大戦中もまだ残っていたが、配置と撤去に四日間もかかったので、固定防御の任務に回された。

この砲はまた、ドイツ軍の薬嚢式砲の一つである。

一九三六年に、ラインメタル社は超重野戦砲を造ることを決定し、三五・五センチ榴弾砲M1の研究をはじめた。

一九三九年に導入されたこの砲は、全く近代的な火砲で、二重駐退複座装置を使用し、二点で支えで運搬する砲床は、三六〇度の方向移動を可能にするとともに、六台の六輪トレーラーにより高速輸送ができるものだった。

それは全く二四センチ加農砲3を拡大し、改良したものであった。

この砲は射撃姿勢をとるのに二時間ですみ、このような大口径砲では注目すべきことであった。

9 一二四トンの巨人臼砲 top

ドイツ陸軍によって使用された最も重い野戦重砲は「カール」臼砲として知られる自走砲であった。

この一二四トンの巨人の最初のものは、一九三九年、ラインメタル社で造られ、口径六〇〇ミリの短砲身の榴弾砲であった。 「カール」2型として知られた二つのやや改造された「エバ」と「トール」と名付けられたものが次に造られ、対ソ作戦でセバストポリ要塞〔クリミア半島〕などの攻撃に使用された。

一九四三年に、やや長い砲身を使用した五四〇ミリ型が開発され、六門が造られたが、これが作戦に使用されたかどうかは、はっきりしていない。

細部は別にして、これらの大臼砲はすべて基本的には同じ設計であった。

キャタピラーつき砲架車両は単純な四角の箱で、三つの区画にわけられる。

第一の区画にはエンジンとトランスミッション〔動力伝動装置〕があり、後部の区画には蓄電池、燃料と砲架を上下させる装置があり、中央の区画には火砲がある。

車両は短距離は自分の力で動くが、長距離の移動には、砲身、閉鎖機、駐退役座装置及び上部砲架はそれぞれ分解されて一六輪トレーラーに載せられる。

砲架車そのものは二四輪戦車運搬車に載せられ、すべて道路を牽引された。 |

セバストポリ要塞を砲撃中のドイツ軍600ミリ臼砲「カール」

|

top

****************************************

|