|

****************************************

Home 自動車発達史 ジープ 銃器 手榴弾 大砲撃戦 人間魚雷 ロケット戦闘機 暗号戦

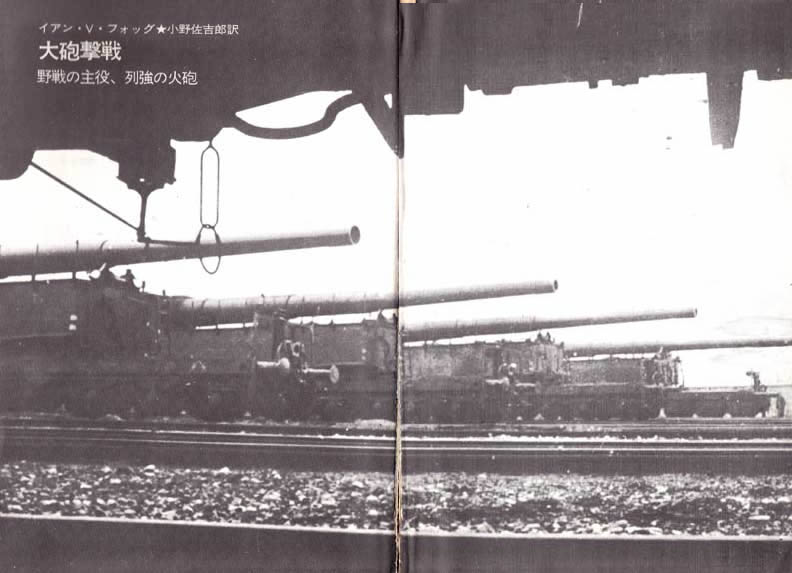

大砲撃戦 野戦の主役、列強の火砲

(『 GUNS 』イアン・V・フォッグ著、小野佐吉郎訳)

|

はじめに 野戦の主役、火砲 バリー・ピット(総編集者)

小火器〔口径二〇ミリ以下のものをいう〕や、口径の大きい火砲〔大砲〕は、五〇〇年以上の昔から戦争の基本的な武器となってきた。

本書の主題とする火砲は、一三二〇年〔鎌倉時代末期〕頃、加農〔かのん〕砲の発明に始まったと一般に知られている。

小火器は、それより約六○年遅れて現れ、戦場にむかう兵士の基本的な携帯兵器となった。

しかしその後、小銃や火砲にかわる武器は、最近にいたるまで出現しなかった。

爆弾、魚雷、地雷などのように、火砲の原理から生まれたものも、火砲にとってかわることはできなかった。

軍艦、戦車および戦闘用航空機は、産業革命以後、すばらしい発達を遂げたが火砲は、二、三種の違った型の火砲が、戦闘で使い易いように、いくらか改良されたにすぎなかった。

少なくとも第二次世界大戦末までは、多くの兵器専門家のかかえていた基本的な問題は、弾薬と、弾薬を発射する火砲の最もよい関係をもとめ、それを実現することであった。

いまや、我々は、一つの転換期にたっている。

一九四五年〔昭和二十年〕以来、開発された誘導弾、ロケット、核弾頭および押しボタン戦争の背景が、小火器や火砲の発達に、非常に不利な影響をあたえようとしている。

しかし、複雑で精巧な兵器が幅をきかす現代においても、人が目標をえらび、その目標に人が照準する簡単な火器は、依然として戦争に重要な地位をしめていることには変りがない。

つまり、アフリカ、アジアおよび中東地域における戦後の紛争が示しているとおり、人類は自己を滅亡に導くような核を使うことを互いに避けて、在来の戦法をとり続けているということである。

第二次世界大戦が、ある意味の歴史的な分岐点となったかどうかは別にして、当時の砲兵は、戦争のやり方に関心をもつ人々に、興味深い問題を提供しており、また、その問題について、イアン・V・フォッグ氏よりうまく説明することのできる人はいないであろう。

フォッグ氏は、砲兵の専門家であり、しかも現在イギリス陸軍内に一六人しかいない、一級砲術家(マスター・ガナー・ファーストクラス)の称号をもつ一人でもあり、実戦においても、教官としても、各種火砲についてたぐいない豊富な経験をもっている人である。

本書の各ページには、氏の広く、深い知識が輝いている。

本書はこのようなエキスパートによって書かれたものであるが、同時に著者は、著述家としてまた教師として、自分の知識を一般の人々に伝えるために、独特の表現技術を使っており、火砲に深い趣味をもつ人、砲兵に広く興味をもつ一般の読者をとわず、すべての読者を魅了するに違いない。

いうまでもないことであるが、二十世紀の中頃までに多くの優秀な発明家による、たゆみない五〇〇年間の研究成果は、一級砲術家であるフォッグ氏の広範な細部にわたる資料の源泉となっている。

ここで、いくらか難解と思われることについて説明しておこう。

それは、「口径」〔Calibre〕という用語についてである。

元々火砲の口径とは、砲腔〔ほうこう〕の直径のことをいい、またその砲身のなかを通過する弾丸の直径をもいう。

「滑腔砲身」〔中に溝の切ってない砲身をいう〕の場合には、それほど問題はないが、腔綫〔こうせん=砲腔内の溝〕を切ってある砲身の場合には、口径の測定法を厳密に定義しておかなければならない。

「腔綫砲身」は、砲弾に回転をあたえるために砲腔内に溝が何本か切ってあり、溝と溝とのあいだの高いところを「山」という。

従って、口径とは、山の表面から砲腔の中心をへて、反対側の山の表面にいたる直径をいう。

実際には、装填をたやすくするため、弾丸は砲腔の直経よりわずかながら小さめに造られており、その差を 「遊隙」〔ゆうげき〕とよぶ。

しかし注意しなければならないのは、「口径」という語は、ヨーロッパ大陸においては〔アメリカ、日本も同様だが〕、別の意昧にも用いられていることである。

すなわち「口径」は、砲身の長さを表わす単位としても使用され、砲身長が口径の倍数で表わされるのである。

たとえば、一二インチ二○口径砲というのは、砲尾から砲口までが、12インチ×20=240インチ、すなわち二〇フィート〔約六・一メートル〕であり、六インチ五〇口径砲の砲身長は二五フィートとなる。

このシステムは、イタリアとドイツの陸軍が兵器名称体系に使用していたもので、イタリアの例をあげれば149/13榴弾砲は、口径が一四九ミリで、砲身長は149x13ミリ、すなわち一・九三七メートルである。

同様にドイツの一五センチ加農砲L/45は、口径は一五センチ、砲身長は15×45センチ、すなわち六・七五メートルになる。

本書では、各国の資料を多く取上げるので、以上の簡単な説明が、技術的諸元を理解される一助ともなれば幸いである。

|

|

訳者あとがき

“ガン”という言葉は極めてひろい意味に使われていて、今日、ガン・ブームと言われている“ガン”は、小火器(スモール・アームズ)に属する拳銃(ピストル)、小銃(ライフル)などを意味するが、本書にいう“ガン”は火砲、いわゆる大砲のことである。

火砲が戦場で真の威力を発揮するようになり、軍隊の骨幹となったのは、ナポレオンの砲兵部隊が軍隊内で重視され、砲兵戦術というものがあらたに脚光をあびた十九世紀になってからである。

それ以来火砲は急速に発達し、用途も拡がってきたのであるが、その成果がこの一〇〇年のあいだに結実し、戦場に大砲撃戦を展開したものが、本書に集録され詳細に説明されているのである。

その意味において本書は、火砲になじみの薄い一般読者には、よい手引書であり、専門家にとっては興味深い教科書である。

過去の蓄積の火砲と、あらたに研究された火砲が、一体となって戦闘を交えたこの第二次大戦のあいだにも、兵器に必然の“ホコ”と“タテ”の関係、あるいはさらによいものを追及する激烈な競争の情況がうきぼりにされており、興味はつきない。

日本の火砲発達の歴史は、徳川幕府の鎖国政策三〇〇年のあいだにひどく立ち遅れたが、明治維新いらい長足の進歩をとげ、西欧諸国の進歩にようやく追いつき、一流の火砲保有国となったが、本書の太平洋戦域におけるわが砲兵の活躍にその一端をうかがい知ることができる。

訳者も、砲兵将校として、戦闘に参加し、また火砲、無反動砲、ロケット砲ならびに弾薬類の研究開発に参与するとともに、たまたま各国製の火砲、弾薬類の捕獲品を多数調査した経験からも、本書にでてくる火砲の多くに、それぞれのなつかしい想い出を感じた。

なお、戦後欧米諸国の記念館や学校を視察したときに、これらの火砲が陳列されていたのを、あらためてなつかしく想い出したのであるが、そのようにして、夜を日についで改良をくわえ、あるいは闘発し、各国技術の粋をきそって大砲撃戦を展開した第二次大戦型火砲も、いまや次第に博物館入りとなり、火砲もあらたな段階をむかえつつあるようである。

今後、火砲はどんな方向に向うであろうか興味ある問題である。

訳出にあたって、原文にある注と訳者の注を、それぞれ( )と〔 〕で区別した。

翻訳 小野佐吉郎(おの・さきちろう)

1917年大分県生まれ。陸士51期。東大第一工学部卒。野砲兵、山砲兵中隊長、第一陸軍技術研究所所員。終戦時少佐。

戦後、防衛大助教授、陸上自衛隊武器学校火器科長、防衛庁技術研究本部陸上開発官付班長、陸上幕僚監部研究班長、同武器練絹課長、東北地区補給処長、退官時陸将補。著書に「小火器概論」がある。

現在日本兵器工学会事務局勤務。 |

日本語版監修 中野五郎(なかの・どろう)

1906年東京生まれ。東大法学部卒。朝日新聞仏印・ニューヨーク特叔員。 1942年交換船で帰国。

48年朝日新聞退社。第二次大戦関係の執筆に専念。主な著書 「タフワ」「サイパン」「硫黄島」「カッパ版太平洋戦争」「モリソン太平洋戦史」訳書に本シリーズ「パールハ−バー」など多数。 |

top

**************************************** |