|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

5 飛行機をやっつけろ!

航空機にたいする射撃は、、普仏戦争〔プロシアとフランスとの戦い〕のとき、一八七〇年に始まった。

そのときクルップ社は、包囲されたパリから脱出しようとする気球の乗員を射撃するため、軽量砲架を使用する多数の小口径砲の発注をうけた。

その後、第一次大戦が始まるまでは、対空火器はなんの発展もみせなかったが、第一次大戦では、初めて飛行機が戦闘に使われ、これによって対空射撃術は本格的に発展することになったのである。

1 航空機の発達に対抗 top

第一次大戦で基本的に体系化され、運用・編成も確立した対空射撃術は、終戦後、もはや無用の物となっていくと思われた時期があった。

飛行機に対抗する兵器は飛行機であり、高射砲は戦争中に応急的に採用したにすぎない、という考えが強くなってきたからであった。

この傾向に、大戦後の世界的な経済不況がくわわり、一九二三年頃までには、世界中の高射砲部隊の大部分は姿を消した。

しかし、その後数年間に、各国とも、わずかながらも防空部隊を造り、対空射撃に適する火砲と射撃統制装置の開発が行われるようになった。

イギリスのビッカース社、アメリカのスペリー社は、高射算定機の開発でトップをきった。

それは複雑な装置で、目標の距離、方向、高度と速度があたえられると、気象状況、信管秒時、弾丸と装薬の種類、砲腔の磨耗状態などの諸要素を取入れて、火砲を発射するための正確な諸元を計算するものである。

算出された諸元は、砲を空中の一点にむける。

その点は、目標が現在と同じコースを同じ速度で飛行すると仮定して、弾丸と目標が交差する予定の位置である。

もちろん、目標は方向を変更したり、速度を増減したり、その他あらゆる回避手段をとるかもしれないが、これらは予測することができないので、一定速度一定コースの仮定が採用された。

第一次大戦後しばらくのあいだ、対空火器そのものは余り進歩しなかった。

それは、一九二〇年から三〇年代の初期にかけて、航空機の進歩はほとんどなかったからである。

一九三三年近くまでは、第一次大戦時代の高射砲で十分間に合ったのである。

ところが一九三三〜三四年に、航空機は画期的な進歩をとげた。

それいらい、対空火器は進歩の早い航空機に対抗するため、大きな努力を強いられるようになったのである。

それは対戦車砲の発達とよく似た状態を示した。

初めは火砲が進んでいたが、次には航空機が高速化し飛行高度が向上したため、火砲は大型化せざるをえなくなるという経過を辿ることになった。

実例をあげれば、第二次大戦直後、英軍はその戦訓をすべて盛り込んで、一九五〇年代の爆撃機の脅威に対抗できる最終的な高射砲の開発に手をつけた――しかしこれはとうとう生産されなかった――。

この砲は、口径四インチ〔一〇二ミリ〕、多種の電子制御装置が取付られ、重量は三〇トンにも及んだ。

2 実用射高と有効射高 top

第一次大戦後に話を戻そう。

一九三〇年代に起ったもう一つの問題は、目標が、二つにわかれたことであった。

すなわち、第一は高空をとぶ爆撃機で、第二は低空をとぶ対地攻撃用襲撃機である。

約六〇〇〇メートルの高度を、時速二五〇〜三〇〇キロでとぶ爆撃機は、車両射砲の絶好の目標であって、各国の重高射砲は、七五〜一〇〇ミリ程度の口径で、重量一〇キロ前後の榴弾を、約七五〇〇メートルの有効射高に打ち上げるものであった。

ここでしばらく、高射砲はどれくらいの高度まで射撃できるかという問題を調べるため、その性能にふれなければならない。

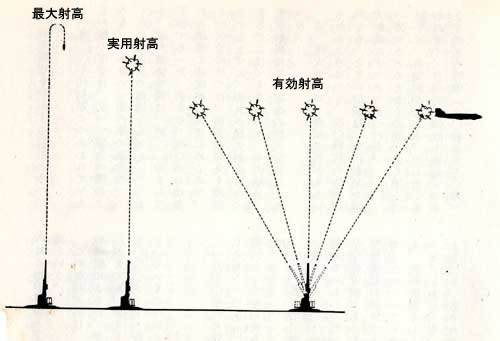

どの高射砲にもあてはまる三つの数値がある。

第一は、通常最もよく引用される最大射高で、砲が最大射角のとき、弾丸が打上げられて到達できる高さである。

これは、弾丸の速度対重力の問題であり、また、最もわかりやすい問題である。 |

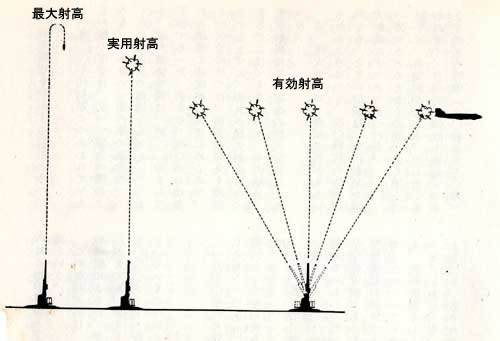

この図によリ最大射高、実用射高、有効射高の差異を知ることができる。

最大射高(左)とは弾丸が引力に抗して上昇できる限度である。

実用射高(中)とは信管にセットした最長時間に弾丸が上昇した限度である。

有効射高(右)とは、その高度でかなりの時間航空機と戦闘できる限度である |

たとえば七七ミリ高射砲については、最大射高は、一万五〇〇メートル程度である。

しかし弾丸が到達できる実際の高度は、信管にセットされた秒時の長さに左右され、セットされた最大秒時が、弾丸の上昇に決定的な限度をあたえる。

目標に直接命中する確率は小さいので、高射砲弾はすべて、目標の近くで破裂をさせるように、時限信管を使用する設計となっている。

一九三〇年代初期に使われていたこの種の信管は、すべて黒色火薬のような、大体一定の率の混合物で造られた火道の燃焼を基にしており、最大燃焼時間は、約二〇秒から二五秒であった。

弾丸は、砲口から離れた瞬間に速度が落ち始めるので、この信管秒時では、信管が弾丸を破裂させるまでに、弾丸が最大射高に達することはできなかった。

その結果、実用射高は最大射高の約三分の二となった。

第二次大戦中に、機械信管が用いられるようになり、四〇秒代の作動時間をもったこの信管は、実用射高を最大射高にずっとちかづけた。

頭にとどめておく必要のある第三の数字は、有効射高である。

これは、その高度で、合理的な弾数を発射するゆとりのある時間(二〇秒から三〇秒)内に火砲が目標と交戦できる最大の射高をいう。

この有効射高は、砲の発射速度や交戦時間によるが、単純に幾何学的に考えても、おそらく九〇〇〇〜一万五〇〇〇メートル程度で、実用射高より低いものである。

3 ワット卿、レーダーを開発 top

一九三〇年代に防空担当者をなやましたもう一つの問題は、のちに「情報」として知られる面のことであった。

いつ、どこで、攻撃してくる航空機が発見できるかということである。

当時用いられた唯一の有効な機器は、音響標定機であった。

これは、ラッパ型補聴器の形を拡大したようなもので、近づいてくる航空機の音を捉え、射撃準備をしようというものであった。

しかし、最もうまくいった時でも、数キロの距離でしか爆音を捉えることができず、気象状態が悪い時などは、全く効果がなかった。

このシステムをなんとか有効なものとしようと努力した結果、英軍は、ロンドンの近くに、長さ数百フィートの巨大な音響反射装置を造った。

この反射装置は、焦点においたマイクに、音響が反射するように設計された、湾曲したコンクリートの壁で、増幅器として作動した。

この装置で、航空機の爆音を二五〇〜三〇〇キロも離れたところで捉えることができたが、それでも警報をだす時間は、敵機のやってくるせいぜい数分前だった。

一九三六年に、ロバート・ワトソン・ワット卿が、イギリスの防空組織用、のちにはさらに直接に火砲の操作補助装置として、幼稚ではあったがレーダーを間発した。

一度この方式ができると、音響標定はすたれていったが、戦時中に、レーダー探知を妨害する電気的対抗手段が現れたとき、短期間だが、再び使われた。

アメリカ及びドイツも、このあいだに独自のレーダー・システムを開発し、イギリスと同様に、まず警戒警報システムとして使用した。

そして、第二次大戦が終るまでに研究が進み、火砲と連動させて、完全な警戒指揮装置となった。

ドイツでは、この開発は優先度が低く、一九四三年ころまでは、射撃指揮装置になんの努力もはらわれなかった。

警戒システムを認識したところで、話をもとに戻し、対空戦闘の二つの問題を調べることにしよう。

4 対低空にすぐれたボフォース砲 top

重高射砲は、時速二五〇〜三〇〇キロ、高度四五〇〇〜六〇〇〇メートルの飛行機にたいしては、ゆっくりした方向移動でこれに狙いをつけ、相当の弾数を発射する時間の余裕があった。

しかし、低空飛行をする目標を射撃することは、はるかに困難で、重高射砲ではこれを処理することができないことは、すぐわかることである。

四五〇〇メートルの高度では容易な目標であった飛行機を、三〇〇メートルの高度で射撃することは、極めて困難となる。

その理由は簡単なことで、飛行機が早過ぎるため、火砲の方向移動をそれに合せて早くすることができないこと、火砲の発射速度(約毎分二〇発)では、射距離内にわずか数秒間しかいない目標機を撃墜するのに十分な弾数を発射することはできないからである。

このような関係で必要となってくるのは、軽量で、発射速度が大きく、すばやく砲身をふりまわすことのできる火砲である。

これは、できるかぎり短時間内に、空中に多量の弾丸を打ち上げるため、小型弾を多数発射する性能をもつものでなければならない。

多くの国は、三〇〜四〇ミリの口径をもつ、大型化した機関銃ともいうべき火砲のテストをはじめた。

数年間で、英海軍は、二ポンド機関砲を開発したが、優秀なものと判定され、陸軍にも多数が採用された。

しかしこの砲は、重量や大きさを余り問題にしない艦載用として開発されたものであったから、移動させるには特殊な運搬車を必要とし、射撃には、固定するためのコンクリートの台座を必要としたので、陸軍用の機動兵器には向いていなかった。

ドイツは、軽量で、移動容易な三七ミリ砲と数種の二〇ミリ砲を、行軍間縦隊の防護用に造った。

米軍もまた、制式の三七ミリ対戦車砲を改造して、自動発射軽高射砲とした。

このころ、最もすぐれた対空自動火器が、スウェーデンで開発されていた。

ボフォース社は、一九二九年から四九ミリ機関砲の生産を続けていた。

この砲は、設計変更され、改善されて、軽量砲架に載せた簡単で、丈夫で、高性能な対空火器となり、着発信管つき榴弾を毎分一二〇発発射することができた。

二ポンド砲に失望していた英陸軍は、一九三八年に

ポフォース砲を購入して装備した。

このころ、ドイツでもボフォース砲の設計を買い、生産準備をはじめたが、生産が軌道にのったのは、一九四一年になってからであった。

ボフォース砲は速射砲として多くの利点があるうえに、新しいケリソン高射算定機と、うまく連動させることができた。

この高射算定機は、開発されたばかりであったが、極めて精度の高いもので、砲手の技術に頼るよりも良い結果がえられた。 |

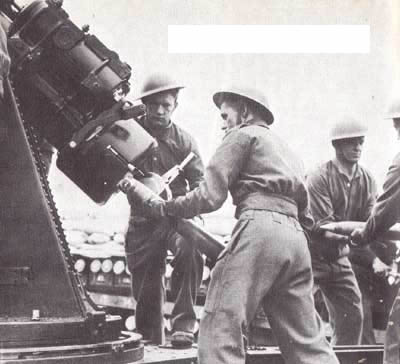

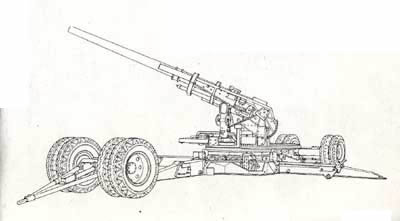

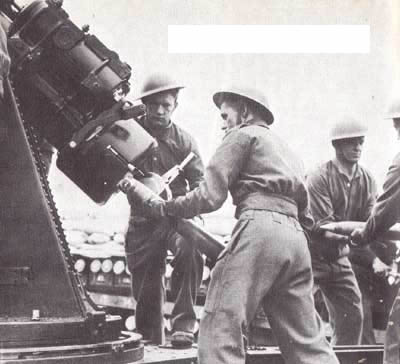

スウェーデン製のボフォース高射機関砲:

英軍やおおくの第二次大戦参加国でつかわれた

|

|

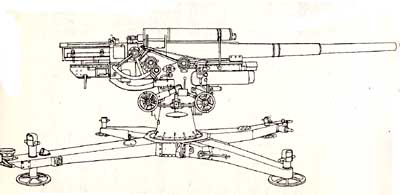

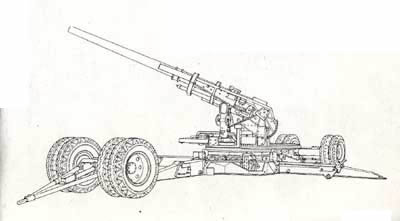

艦載砲を陸上に転用した英軍の4.5インチ高射砲

|

5 モリンズ装置で射撃精度あがる top

第二次大戦が始まったとき、英陸軍の重高射砲は、次の三種であった。

初期の最も数の多いのが三インチ〔七六・二ミリ〕砲で、重量九一〇キロ、第一次大戦当時のものであったが、改良され近代化されていた。

これにつぐのが三・七インチ砲で、最新設計のすばらしい火器であったが、数が少なく、生産も量産段階に入ったばかりであった。

そして三番目は、海軍からゆずりうけた四・五インチ〔一一二ミリ〕砲である。

これは海軍が艦載用としていたもので、これを陸にあげて造船所地域の防御に使用していたものである。

これらの高射砲は、時限信管つき榴弾を射撃するが、低空で襲撃してくる飛行機にたいしては、旧式の榴霰弾を使用した。

三・七インチ砲には、二つの型式があった。

その一つは機動型で、野戦部隊と行動をともにし、他の一つは固定式で、本土防衛用であった。

高射砲の弾薬の装填は、はじめすべて人力にたよっていたが、第二次大戦中、モリンズ社が精巧な信管測合装填装置を完成した。この装置は、発射速度を二倍以上にあげるとともに、射撃精度をも向上させた。 |

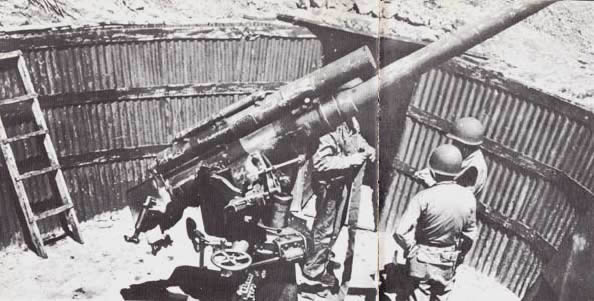

英軍の3インチ高射砲:第二次大戦初期、

もっともおおく使用された砲で、軽量な点で野戦用に適していた

|

高射砲の射撃精度は、「デッド・タイム」という要素に左右される。デッド・タイムとは、高射算定機により計算された必要な秒時を信管にセットする動作と、弾薬を砲に装填して発射するあいだの時間である。

信管秒時は、発射するときから計算されるので、高射算定機は砲員が命じられた秒時を信管にセットする操作にかかる時間、セットされた弾丸を取上げる時間、それを砲尾まで運ぶ時間、薬室に装填する時間、閉鎖機をとじる時間、及び火砲を発射する時間がどれだけになるかを正確に推定しなければならない。

しかし、このデッド・タイムの推定は、不確定要素をかなり含んでいるので、余り正確ではない。

何故ならば、砲員の技量や動作の速度は一定ではないし、仮に同じ砲員にしても、戦闘が続けば、動作の能率は、低下するからである。

モリンズ装置は、信管に秒時をセットすることと弾丸の装填を機械的に結合することにより、これらの不確定要素を取り除いてデッド・タイムを一定のものとし、射撃精度を高めることに成功した。

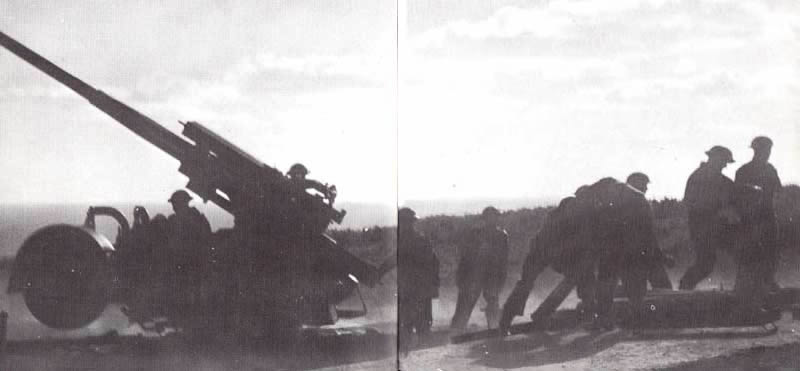

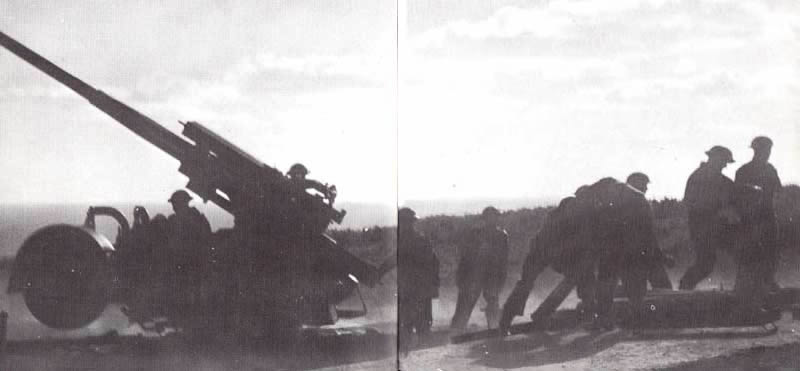

|

射撃演習中の英軍3.7インチ高射砲

|

7 英、プ大佐苦心の新砲身 top

英軍でも、三・七インチ〔九四ミリ〕砲よりもっと威力のあるものを要求しはじめた。

一九四一年一月に、英陸軍省は、最大射高一万五〇〇〇メートル、その高度まで三〇秒以内に打上げられる初速、二〇秒間に三発発射できる性能をもつ高射砲の設計を要求した。

この新型砲の基礎として取上げられた砲は、次の二種があった。

海軍の五・二五インチ〔一三三ミリ〕砲と四・五インチ砲であり、これらの砲身に内筒をいれ、口径を小さくして弾丸の初速をあげようという発想であった。

五・二五インチ砲を内筒により口径を四・五インチ〔一一二ミリ〕にさげ、一五・二五インチの薬莢で四・五インチ弾を発射しようというものである。

さらに五・二五インチを三・七インチまで下げることも考えられた。

この砲の開発には時間がかかり、実用となったのは終戦直前であった。

四・五インチ砲を内筒により口径三・七インチに下げた砲は、前記の五・二五インチ砲が実用となるまでの穴埋めに使われ、三・七インチ砲6型として知られている。

この砲のために兵器研究所のプロバート大佐が特別に開発した腔綫をもつ新砲身が造られた。

この腔綫は、溝が砲口に近づくにつれて次第に浅くなり、砲口から約三八〇ミリのところでなくなり、砲口の最後の部分が滑腔であった。

この砲に使用する弾丸は、普通の弾帯のほかに、装填されたとき、腔内で完全な同心性を確保するため、弾丸肩部に二本の銅製の定心帯をもっている。

腔綫の作用は、弾丸が通過するに従って弾帯をおしつぶし、その結果、砲口をでるとき、弾帯は弾体の本体の形まで完全におしつぷされ、空気をかきみだして、弾道性を悪くする突起物がなくなるのである。

この6型砲は、性能が良かったので、第一線兵器として、一九五〇年代に誘導弾が出現するまで使用された。

|

1944年9月、戦闘中の英軍3.7インチ高射砲

|

8 ドイツ、大口径砲を続々開発 top

大口径で強力な高射砲を求めることは、ドイツでも同じで、その傾向はむしろ早くからあった。

一九三三年にさかのぼるが、一〇五ミリ加農砲の設計が始められ、これは、一九三六年に一〇・五センチ高射砲38型として、ラインメタル社による生産を承認された。

それは、全自動制御の固定式砲であった。

一九三九年に設計変更されたものは、39型とよばれ、弾道的には38型と同じもので、戦争中に二〇〇〇門以上が生産され、一部が、輸送操作場の防空のため列車砲架に搭載された。

一九三六年にはまた、超重高射砲ともいうべきものにたいする要望が起ってきた。

最初のものが、移動時には二つに分解でき、初速毎秒九〇〇メートルで重量三〇キロ前後の砲弾を発射できる一二八ミリ砲であった。

第二のものは、輸送時には四つに分解でき、毎秒約八四〇メートルの初速で、三六キロ弾を発射する一五〇ミリ砲である。

一二八ミリ砲の契約は、ラインメタル社にあたえられ、同社は、一九三七年末に試作砲を造った。

開発に時間がかかり、一九四二年に、一二・八センチ高射砲40型として量産に入り、牽引式及び列車砲架用の二種があった。

第二次大戦初期、ドイツ軍は高射砲塔の構想を考えだした。

これは大きなコンクリートの塔を、主要都市や重要な工場の周囲に造り重高射砲を装備し、付近の建造物に妨げられずに全周を射撃できるようにしたものである。

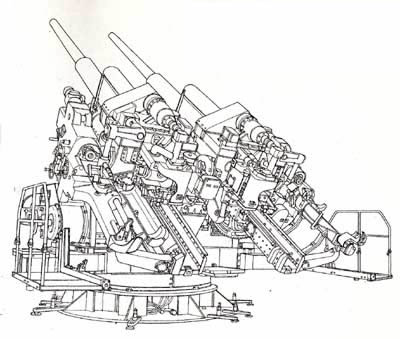

これらの砲塔は、元々一五〇ミリ砲を装備する計画であったが、砲の生産が遅れたので、特殊な二連装一二・八センチ砲を装備した。

最初の比連装高射砲40型が、一九四二年にベルリン周辺に装備され、終戦までに三四門が砲塔に載せられた。

一五〇ミリ砲の契約は、「器材50」の名称で、クルップ社にあたえられ、のちには「器材55」としてラインメタル社にもあたえられた。

ラインメタル社は、おそらく一二八ミリ砲の開発からえたと思われる知識に基いて、一九三八年五月に、その製品を初めて造った。

それは、実質的に一二・八センチ高射砲40型を拡大したものであった。

しかし、クルップ社は、口径漸減砲の設計及び弾倉式送弾方式の研究をしていたので、クルとフ社の砲は同じ年の十月まで準備ができなかった。

両社の一五〇ミリ砲は、空軍のテストの結果、両方とも不合格となった。

第一の理由は、弾道性能が悪く、第二には、移動のための装置が複雑すぎるためであった。

両社の火砲とも完全に設計しなおすよう要望されたが、結局廃止された。 |

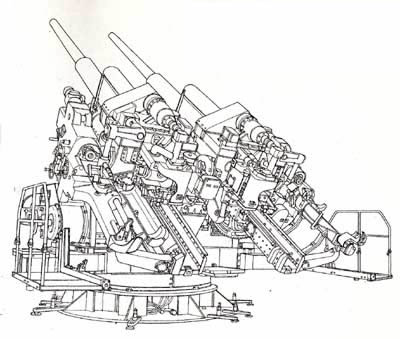

ドイツ軍12.8センチニ連装高射砲40型

完全自動制御のこの砲は重量26キロの弾丸を毎分24発の速度で、約15,000メートルの高度にうちあげることができた。

この砲は都市防衛のため砲塔に装備された

ドイツ軍高射砲の夜間射撃 |

|

ドイツ軍は捕獲した英軍3.7インチ高射砲を9.4センチ高射砲e型として使った

|

9 一五〇ミリ砲の開発を放棄 top

一九四〇年一月に、ドイツ軍の高射砲設計委員会は新型高射砲の仕様書をだした。

これに盛り込まれた要求事項は、単体で輸送可能、弾丸重量的四二キロ、初速毎秒九四五メートルである。

クルップ社、ラインメタル社ともに開発にのりだし、名称はそれぞれ、「器材60」、「器材65」とされた。

設計は徐々に進み、多くの問題が発生したが、試作砲による射撃テストが予定通り一九四三年末に行われた。

一九四四年に実験中隊に装備され、一九四五年初めに量産開始できるように、順調に進むことが期待されていた。

そのころ、高射砲設計委員会は両社にたいし、初速の増大を強く要求するようになったが、そのかわりとして、これらの新型砲の機動力についての要求程度を下げ、「器材60F」及び「65F」と改称した。(Fは「固定式」をあらわす)

一九四三年八月に、最初の砲身のテスト準備ができたが、高射砲設計委員会は、そのとき口径一二八ミリ以上の高射砲に関するすべての研究を中止することを決定し、設計技術者はミサイルと航空機の研究に配置転換された。

こうして一五〇ミリ高射砲の開発は放棄された。

大口径高射砲に関するこの決定は他の砲の開発にも影響をあたえた。

陸軍の二一〇ミリ、二四〇ミリ加農砲、海軍の二〇三ミリ、二四〇ミリ艦砲も開発中止となったのである。 |

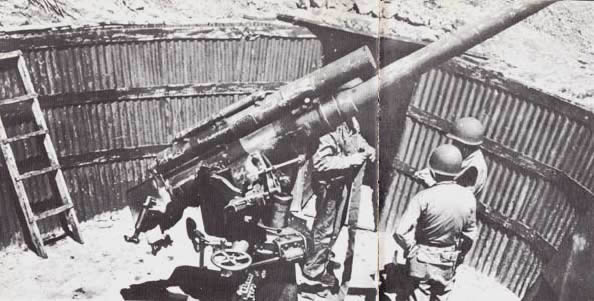

大西洋岸の防備についたドイツ軍八八ミリ砲

|

10 地空両用、米の九〇ミリ砲 top

米軍の大口径高射砲の開発は、英軍とよく似た経過をたどった。

第二次大戦が起ったとき、米軍は英軍のものとほぼ同時代、同性能の三インチ高射砲を装備していた。

この砲は一九一八年に、前からあった海岸砲の砲身を基礎に設計され、戦時中ずっと、弾道性能、装填装置、砲架、照準具に改良をくわえてきた。

一九三八年には、新型航空機に対抗できる九〇ミリ砲の要求がでてきた。

九〇ミリ高射砲M1が、一九四〇年三月制式化された。

これは、こじんまりとしたよい設計の砲であった。

この砲は、約一〇キロの弾丸を使用し毎秒八一〇メートルの初速、発射速度は毎分一五発であった。

また砲身が後座〔発射の反動による後退〕すると自動的に発射準備になる、簡単で、しかも効率的なバネ駆動の装填機を備えていたが、この装置が一般に使われ出したのは、一九四二年末であった。

このように満足すべき高射砲が現れたので、設計者は目をヨーロッパ及び他の戦場にむけ、まもなく、空中目標と同時に地上目標にたいする機能があり、また車輪をつけたまま両方の射撃ができる火砲をもつことが、有利であるということを認識した。

またもう一つ新しく要望された付加的な用法は、海岸防御の任務における、高速魚雷艇にたいする射撃で、砲口を下げ精度の高い直接照準射撃の可能な砲架を必要とするものであった。

九月に、M2型砲架に載せた九〇ミリM2砲が制式化されたが、これはM1砲を大幅に改良したものであった。

四輪砲架に搭載され、十字型砲床上で射撃姿勢をとることができ、また、急な場合には、車上で射撃することもできるというものである。

さらに、信管測合機と装填機を組合わせた装置が取付られ、発射速度及び精度が向上した。

この九〇ミリ砲は、米軍対空防御の主要兵器であり、必要なときには、野戦砲及び対戦車砲として使用されたが、さらに大型の砲が二種製作された。

第一は、港湾防御用に固定砲架に取付られた一〇五ミリ高射砲M1である。

この砲は、一九一八年いらい、断続しながら開発されて、ようやく量産に入ったのは、一九三八年頃であった。

しかしこの一〇五ミリ砲は、第二の新型砲、一二〇ミリ砲が出現したので寿命は短く、生産された数も少なかった。

第二の新型砲、一二〇ミリ高射砲M1は、高々度で作戦する戦略爆撃機にたいする最後の決め手として開発されたものである。 |

米軍90ミリ高射砲:照準手がメーターを算定機からおくられてきた

データにあわせる。その間、装填手は弾丸を信管測合機に

さしこみ信管秒時をセットする

米軍120ミリ高射砲:自動装填装置で装填する弾薬は弾丸と

薬莢が分離している。砲の右側の兵のもっているのが弾丸で、

左側の兵めもっているのが薬莢である

|

11 すばらしい米の一二〇ミリ砲 top

第一次大戦後、米軍の大口径高射砲の開発は、パーシング陸軍元帥〔第一次大戦の遣欧米軍総司令官〕の直接命令で、一九一八年に始められたが、一九二一年に中止され、一九三〇年代の中頃まで放置されていた。

折からスペイン内乱が起り、このときの戦闘結果を調査した米陸軍兵器委員会は、将来の航空機の発達を考えて、全く新しい四・七インチ高射砲の開発を決定した。

この四・七インチ砲M1は、一九四二年に生産に入り、のちに一二〇ミリ高射砲M1と改称された、それはすばらしい設計の強力な火砲であった。

五〇ポンド〔二二・七キロ〕弾を毎秒一二三〇メートルの初速で、有効射高約一万四二〇〇メートルまで射撃できた。

この砲のかわった特徴は、分離式薬莢方式で、それは弾丸と薬莢が、二つにわかれたものである。 |

米軍120ミリ高射砲M1

主として高々度爆撃機にたいして本土防衛用に配備された。

完全自動制御・装填式で毎分10発を発射できた |

しかも毎分一〇発の発射速度がえられたのは、砲架に組み込まれた優秀な信管測合装填機の働きによるものであった。

海外の戦場で使用するには九〇ミリ砲が十分あったので、一二〇ミリ砲は主として本土防衛用に予定されていて、海外で使用されたのはごくわずかであった。

12 近接信管の開発で発射速度増大 top

第二次大戦中に開発された近接信管は、機械信管に必要な複雑な機械装置が、もはや次の時代の高射砲に入らなくなることを示した。

近接信管は、電波の反射作用により目標を捉え、弾丸が航空機を破壊できる距離内に入ると、ただちに弾丸を破裂させる装置である。

そこで、この特徴(一つは発射速度を確実にかなり増大させる)を利用しようとする火砲設計の研究が開始された。

七五ミリがその口径として選ばれたが、この口径は近接信管をつけられる最小限の大きさであり、また炸薬量も十分であった。

設計は、高度の機動性をもち、軽量で、同一砲架上にレーダーと射撃統制装置をもった高発射速度の砲となった。

開発が遅れたので第二次大戦中には使用できなかったが、この砲は七五ミリ「スカイ・スイーパー」とよぱれ、戦後数年間は、米陸軍の代表的機動高射砲であった。

13 対地攻撃にも活躍、対空自走砲 top

軽高射砲の分野では、アメリカは元々、三七ミリ高射機関砲をもっていたが、戦時中に、同系のポフォース四〇ミリ砲を採用した。

しかし、この砲架は重過ぎたため、特別軽量型のM5砲が、太平洋地域に使用するために造られた。

このほかに、自走対空自動火器として、四挺の一二・七ミリ機関銃と三七ミリ砲一門をハーフトラックに搭載した自走半装軌自動砲架があり、これらは野戦における部隊の防護のため大火力を発揮し、またしばしば、歩兵の攻撃を支援するため使用された。

ドイツもまた、二〇ミリ砲や三七ミリ砲のいろいろな組合わせをハーフトラックまたは戦車の車体に搭載し、同じような兵器として使用した。

この発想が本格化したのが、米軍の対空自走砲M19である。

これは二連装のボフォース四〇ミリ砲を、M24軽戦車の車体に取付た上部開放型砲塔に搭載したものである。

最高時速五七キロ、発射速度毎分二四〇発で、合理的な装甲防御をもち、機甲部隊において有用な火器であり、しばしば対地戦闘の攻撃用として極めて有効に使用された。

成功はしなかったが、さらに大口径の対空自走砲として、「ラム」戦車の車体に英軍の三・七インチ高射砲を搭載するカナダ軍の開発をあげることができる。

これは射角を上げると記念塔のように見え、射角を下げるとまるで別の物のように思われた。

|

カナダ軍の試作した3.7インチ対空自走砲

|

14 英、資金不足で中口径砲を中止 top

第二次大戦以前から、火砲理論家たちは、とくに英独では、中口径高射砲が必要であるという考えにとらわれ、その開発に努力したが、英軍ではついに物にならなかった。

彼らの理論によれば、大口径と小口径の対空火器ではカバーしきれない“空中の隙間”があるというのであった。

すなわち、高度九〇〇〜三〇〇〇メートルのあいだは現用の対空火器ではカバーしきれないというのであった。

九〇〇メートル以上は高射機関砲ではとどかず、三〇〇〇メートル以下では重高射砲〔七五ミリ級以上〕は高速の航空機をおいきれず、また発射弾数が少なくて駄目であることがわかっていた。

この隙間を埋めるのに、何かが必要であった。

英軍はよくわかっていたが、資金不足のため、中口径対空火器の開発は、棚上げにせざるをえなかった。

ドイツ軍ではこのような制約はなかったので、スコダ四・七センチ37をへてラインメタル社の五センチ41が一九四一年に実戦テストされた。

そしてこの砲は、改良を続けながら大戦中ずっと使用された。

結果からみて、中口径高射砲は多量には使用されなかったが、必要なものであった。

重要目標にたいし低空攻撃を強行する敵機にたいし、正確に多量の射撃を必要とする防御戦闘では有効な兵器であったといえよう。

ドイツ軍が次に手をつけたのは、完全な対空用「総合兵器体系装置」であった。

これはレーダー、高射算定機、射撃指揮装置を四門の高射砲(一中隊)に電気的に結合したものであった。

五五ミリ砲が選ばれ、「器材58」としてモーゼル社が開発を行ったが、終戦までに完成しなかった。

米軍は、中口径高射砲の競争にはくわわらなかった。

おそらくこの種の対空兵器については、それほど重要性を認めていなかったのではないかと思われる。

|

ソロモン諸島で米軍に捕獲 された日本軍八八式75ミリ高射砲

|

15 余り特色ない日、ソの高射砲 top

日本とソ連の高射砲については、述べることは余りない。

日本軍の高射砲系列は、二〇ミリ機関砲にはじまり、空域の固定防御に適する海軍の系統の三連装二五ミリ機関砲をへて、二種の見分けにくい設計である七五ミリと七六・二ミリ砲、さらに一〇五ミリ砲にいたるまでそろっていた。

発見できるかぎりでは、ソ連軍の砲は米軍の型式に似た三七ミリ砲及び、砲口制退器が取付られているという注目すべきこと以外は特色のない八五ミリ砲を使用した。

砲口制退器をつけていることは、それがない場合に、比較的軽量な砲架で射撃できる弾薬よりもさらに強力な弾薬を使用できた。

また面白いことは、多くの設計者、とくにイギリスとドイツの設計者が、高射砲に砲口制退器を使うのを提案したにもかかわらず、使ったのはソ連の八五ミリ砲だけである。

top

**************************************** |