|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8

1 人間魚雷、イタリアに誕生

一九三九年から四五年の大戦中、勇気を示すのは、ごく当り前になっていた。

一般市民、国民防衛軍、それに当然ながら、参戦各国の軍隊が勇気を発揮した例は、数かぎりない。

それというのも、当時は以前にもまして勇気を必要としていたからかもしれない。

戦争技術も、昔にくらべると、確かに格段に破壊力を増していた。集団爆撃やICBM (大陸間弾道ミサイル)、非戦闘員の無差別殺戮などの恐怖もあったが、同時にまた、これとは異なった攻撃手段もとられていた。

個人または数人の小グループが、勇気と、卓越した人間性とを発揮することによって、遂行した攻撃法である。

この特殊潜航艇の物語は、そうした攻撃手段について述べるものである。

|

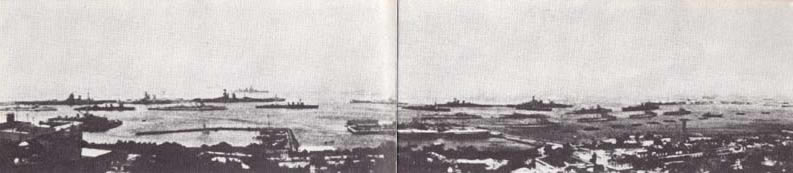

イタリア水中作戦部隊が最初の奇襲を敢行した英海軍ジブラルタル軍港

|

1 特殊潜航艇で水中ゲリラ作戦 top

彼らは小さな舟に乗りこんで――せいぜい人間魚雷ぐらいの大きさのものしかなかったので、多くの場合は、それに打ちまたがって――暗黒の海のなかを、しのびやかに突き進んでいった。

男たちは、敵の水域のまっただなかで、闇につつまれ、全くの孤独だった。

彼らはこの任務についた当初からすでに、「俺たちの手にしているのは片道切符だけかもしれない」ということを、どんな地上部隊の兵士たちよりも切実に感じていた。

だが、こういった任務につく英雄の候補者たちが、どこの国にもいたのはいうまでもない。

特殊潜航艇は、もともと水中ゲリラ戦用の武器であった。

つまり、敵艦隊の勢力が味方よりも大きく、とても正面切っての大海戦など仕掛けることができない場合に、こっそりと相手に気づかれないように使う、武器なのである。

イタリアやイギリスの海軍が、ほかの諸国よりもはるかに広範囲にわたってこの戦法を採用した理由は、ここにある。

イタリア海軍の場合、地中海(彼らは、これを“我らが海”と好んで呼んでいた)は、イギリス海軍の制圧下にあったが、敵のイギリスは、長くのびた海岸線の各所に、狙われやすい碇泊基地をもっていた。 |

イタリア軍の人間魚雷によって撃破された航空母艦

|

これらの目標にたいして特殊潜航艇を使えば、最小限の人員と装備で、十分効果のある攻撃を仕掛けることができたのである。

ヨーロッパの大部分が、一端ドイツの占頷下におかれると、イギリスもまた、かつてのイタリアと同じ立場におかれた。

命の綱である海上補給路は、たえざる脅威にさらされることになった。

船舶の碇泊港を数多くもつ、広大なヨーロッパの海岸線は、“奇襲”の格好の目標となった。

だが、ドイツ軍がねらった目標は、けちな小島にすぎなかった。

これが真珠湾クラスの港でもあれば、たんまりと獲物の分け前にありつけたことであろうが、どっこいイギリス主力艦隊は、どこを探しても、それらの港には、姿も影も見せなかった。

その頃はゆうゆうと外洋を警備していたのである。

そこで、ドイツ軍が海上作戦の柱として第一に考えついたのは、大型の外洋潜水艦と、強力な海上攻撃部隊を用いて、イギリスの生命線を断ち切ってしまうことであった。

そうすれば、主力部隊は新しく征服したばかりの領土で、本来の活躍に専心できるわけだ。

同じように日本軍も、真珠湾で成功を収めたあと、ひと息入れてから、領土拡張を戦略上の第一目標にして、乗出してきた。

しかも、日本は強力な海軍をもっていたのである。

だから、ドイツと同様、日本もまた、もっぱらゲリラ戦の鎮圧に専心し、自らゲリラ戦術に熱中するようなことはなかった。

この新しい水中ゲリラ作戦が成功したときの最初の反響は、けっして世界をゆるがすような華々しいものではなく、ごく鈍いものにすぎなかった。

|

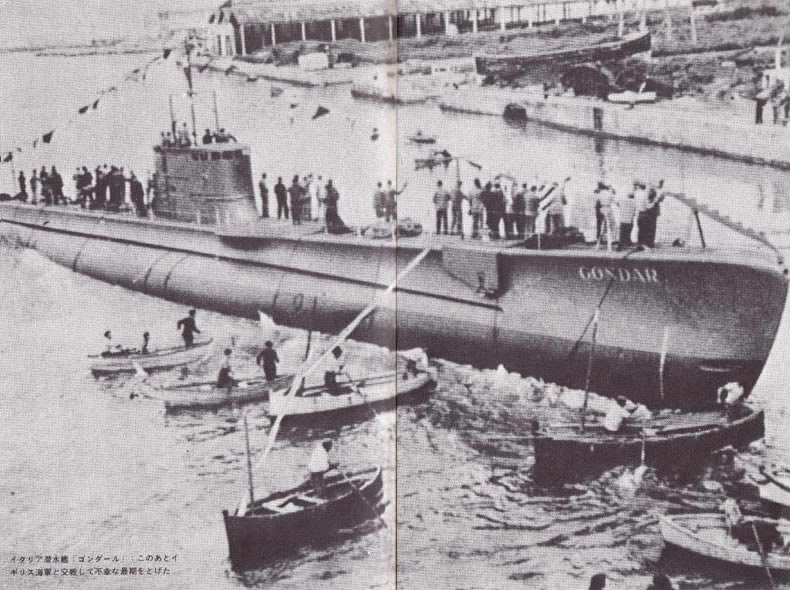

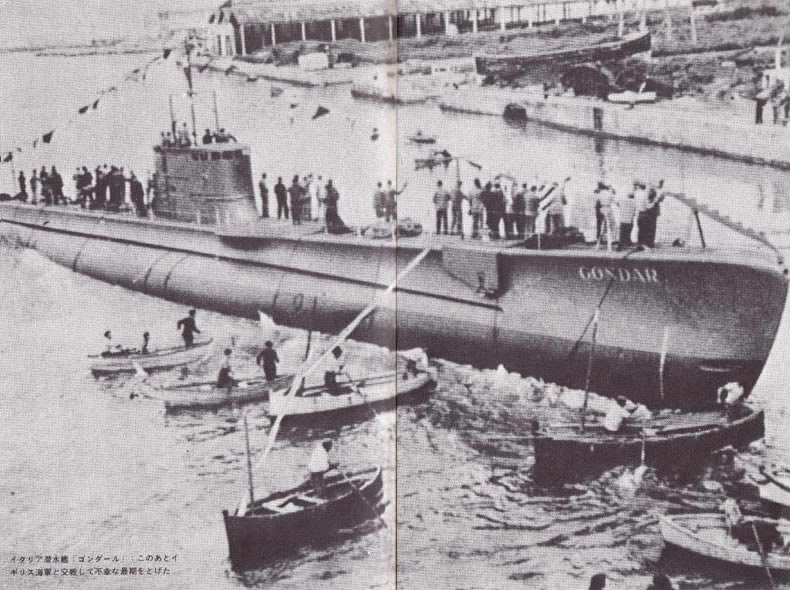

イタリア潜水艦「ゴンダール」:このあとイギリス海軍と交戦して不幸な最期をとげた

|

2 ゲリラ部隊初の大戦果 top

一九四一年九月十九日早朝、イギリス海軍油槽船「デンビデール」は、ジブラルタルのグランド・ハーバーに錨をおろして、静かにその姿を横たえていた。

ここは、世界でもっとも安全な港だった。

ところが、午前六時、突如として二二七キロの高性能爆薬が、この「デンビデール」の船底で炸裂した。

底板は真二つに裂け、船は二度と役にたたぬ残骸と化してしまった。

数分後、港の外の湾内で、一万九〇〇トンの貨物船「ダーラム」と、二四四四トンの油槽船「フィオナ・シェル」の船体に大揺れが起こり、まもなく沈み始めた。

「デンビデール」と同じような爆発によって、致命的な打撃をうけたのである。

イタリアの水中作戦部隊員は帰投すると、このイギリス船舶にたいする攻撃が、成功したことを報告した。

この新しい戦法は、イタリア側の報復の一念に、端を発したものであった。

すでに、イギリス軍情報機関を通じて、“人間魚雷”に関する警告が、それとなく流されてはいたが、誰も、それ以上のくわしいことについては知らなかった。

ところが、いまや三隻の船が撃破され、その噂が厳然たる事実であったことを、目のあたりに見せつけられたのである。

イギリス海軍省は、ただちに対策にとりかかった。

その結果、イギリス海軍内に新しく強力な襲撃部隊が編成された。

潜水夫たちは、ジブラルタルの海底から、魚雷の形をした小型舟艇の部品と、水中呼吸装置の完全なセット二組を回収した。

そして数時間のうちに、ロンドンの政府機関の専門家たちによって、これらの回収品は徹底的に検討され、技術者や科学者たちも、調査のために召集された。

イタリア軍によるこの襲撃の成功は、約七年にわたる研究が実を結んだものだった。

のちにわかるが、これが最初の攻撃ではなかった。

今回の襲撃に先立って、何回も攻撃を繰返したが、その努力は、すべて水の泡となっていたのである。

だが、この事実をイギリス海軍や空軍は、全く知らなかった。

最初の攻撃は、すでに一九四〇年の盛夏に試されていた。

同年八月、イタリアの六〇〇トン潜水艦「イリーデ」は、二人乗り魚雷三隻を甲板に搭載し、アレキサンドリア港をめざして出航した。

|

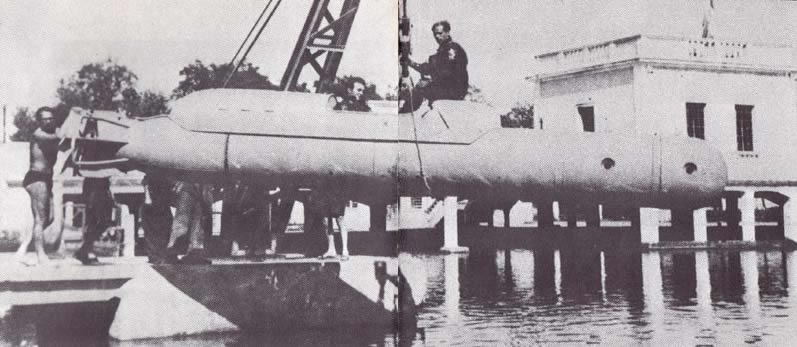

取りはずしのできる弾頭をつけた全長6.7メートルのイタリア軍二人乗り人間魚雷

|

ヴァレリロ・ボルゲーセ大尉

|

だが、トブルクの近くのボンバ港まできたとき、「イリーデ」は、イギリス空軍機によって発見され、撃沈されてしまった。

翌九月、二隻の母潜水艦、ヴァレリオ・ボルゲーセ大尉を艦長とする「シーレ」と、ブルネッティ大尉を艦長とする「ゴンダール」は、それぞれに二人乗り人間魚雷三隻を搭載し、アレキサンドリアとジブラルタルヘ向かって出発した。

目標の港を目前にのぞむ地点にまで到達したとき、両艦に帰投命令が下された。

その理由は、碇泊中の船舶には攻撃価値なし、というのであった。

そして帰航中、「ゴンダール」は、イギリス海軍に発見されて爆雷攻撃をうけ、乗組員全員が捕虜となったのである。

そのなかには、特殊潜航艇乗りの先駆者であり、自らも二人乗り魚雷の操縦士でもあったトスキ海軍少佐も含まれていた。

ところが、これほどの重要な獲物を手に入れておきながら、イギリス軍は、この攻撃計画や新兵器については、なにも気づかなかったのである。

このとき使われたイタリアの二人乗り魚雷は、長さ六・一七メートル、直径五三・三センチで、二二七キロの高性能爆薬を装填した、取り外し可能な弾頭をつけていた。

二つのプロペラはバッテリーで駆動され、潜水深度は、圧縮空気で調節されるようになっていた。

二人の乗員(のちに“戦車の御者”と呼ばれた)は、この魚雷にまたがった。

だから、この不安定な席から、波にさらわれることがないよう、速度はわずか三ノットに限定されていた。

この魚雷はなんとも不細工で、たよりがいがなかった。

だから操縦士たちは“豚”という、うまい名前をつけた。

|

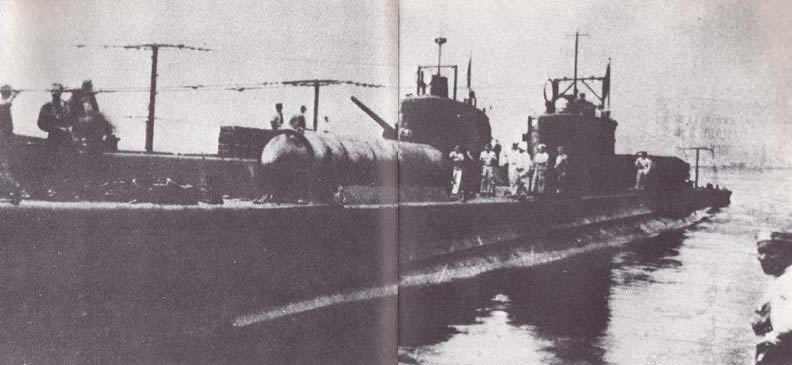

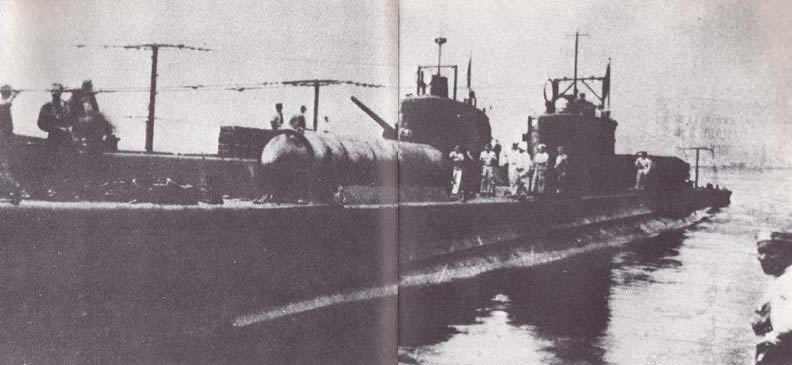

ジブラルタルとアレキサンドリア港内で、人間魚雷を発進させた潜水艦「シーレ」

|

3 あいつぐ故障で攻撃に失敗 top

イタリア軍が次に試みた攻撃は、この大戦をとおして、もっとも悲壮な失敗の一つに数えてもよいだろう。

一九四〇年十一月のある晩、一隻のイタリア潜水艦「シーレ」がまたもや、ジブラルタル湾に潜入していった。

戦艦「べーラム」にねらいをつけた「シーレ」は、軍港からおよそ六キロ離れた地点で、三隻の人間魚雷を発進させた。

このうち二隻は途中でこわれたため、乗員は逃げ出し、スペインヘもぐりこんだ。

残る一隻は、ブリンデリ大尉が操縦して、パカニーニが副手として添乗し、軍港の奥深く潜入していった。

そのとき、パカニーニの呼吸装置が故障をおこし、彼は溺死寸前の危機におちいった。

そこでブリンデリは、パカニーニに、艇を離れてすみやかに浮上するよう命じた。

そのあとブリンデリは、ただ一人で作業を続けたが、目標まであと九〇メートルというところで、エンジンが動かなくなった。

時を移さず、彼は全力をふりしぼって魚雷をひっぱり、目標へ近づいていった。

「ベーラム」まであと二七メートルという距離まで、なんとかうまく辿り着いた途端に、今度は彼自身の呼吸装置が故障してしまった。

もはや魚雷を捨てて浮上する以外に手はなかった。

その後まもなく、彼はスペイン船に乗りこもうとしているところを捕えられてしまった。

さらに一九四一年五月、ジブラルタルで艦船攻撃をくわだてたが、これも失敗に終わった。

このときも、再び潜水艦「シーレ」から魚雷が発進されたのであった。

ついで一九四一年七月には、二隻の人間魚雷が、小型の水上快速艇と連係して、マルタ島の軍港に攻撃をかけた。

彼らの攻撃目的は、軍港の人口にはりめぐらした防潜網を破壊することだった。

だが、監視の目が光っていたため、この攻撃は完全な失敗に終わってしまった。

そのうえ、この任務についたイタリア軍の兵士たちは、ほとんどすべてが戦死した。

人間魚雷のうちの一隻は、直撃弾を受けて破壊され、乗員は即死した。この型の攻撃兵器のもう一人の草分け、テセイ海軍少佐と、その副手をつとめたペドレフアィをはじめ、一隻の水上艦艇の乗員たちが捕虜となった。

4 イギリス軍は水中作業隊で top

この攻撃の直後、イギリス地中海方面最高司令官は、ジブラルタルの海軍当局にたいし、ある種の超小型兵器が、水中から攻撃をかけてくる恐れのあるむね、警告を発した。

この警告は、当時、機雷安全処理将校の任にあったビル・ベイリー大尉にとっては、とりわけ重要な意味をもっていた。

この警告をうけるや、彼はジブラルタルに集結中のすべての艦艇に通信を送り、浅海潜水訓練の志願者を募集した。

その目的は、人間魚雷攻撃を防止、あるいは少なくとも妨害することにあった。

たとえ上官からの警告がなくとも、味方の艦底に爆発物が仕掛けられているのを発見したら、これを取り除いて処理するのが、彼らの任務であった。

そこでベイリー大尉はL・K・P・クラブ大尉と組み、二人で水中作業隊を編成した。

この部隊の任務は、多種多様にわたり、人間魚雷も爆薬仕掛け人を迎え撃つことから、船底の竜骨部に取付けられた爆弾の処理、海底に沈んだ航空機から爆雷を取り除く仕事、同時に、緊急を要する水中での修理作業、死体の収容などがあった。

何年かののち、当時の隊員の一人がぼやいて、こう言ったものである。

「おれたちにゃ、暇な時間なんて、これっぽっちもなかったよ」

時がたつにつれて、水中作業隊員たちの主な任務は、もっぱら二人乗り魚雷の迎撃作戦に切り換えられていった。

しかし、そのうち、彼らは別の事実をいちはやくかぎつけた。

磁力で船体に取付ける仕掛け機雷は、運転乗員と泳ぎ専門の二人の協力によって、取付けられるというものであった。

後者の泳ぎ屋たちは、“ガンマ”グループという名で通っていたが、昼間は中立国スペインの港で、商船の乗組員を装って、なにくわぬ顔をしていたが、夜になるとゴム服を身にまとい、手には小型ながらも強力な機雷をかかえて、海を泳いで攻撃を仕掛けてくるのである。

これら小型機雷のなかには、船が動きだした途端に爆発するように、設計されているものもあった。

つまり、船が水を切って、進むにつれて、機雷の羽根車がまわり、それが信管を作動させるという仕組みである。

万一、爆発物が船体に取付けられている場合に備えて、ジブラルタルに碇泊中の船舶は、すべて水中作業隊の点検をうけなくてはならなかった。

水中作業隊が、最初に発見した大きな獲物は、「インバー」の船底に取付けてあったものだった。

この船は鉄鉱石を積んで、セビリアからジブラルタルヘやってきたばかりであった。

「インバー」はスペインのある港に投錨中に、なんらかの妨害工作をうけたとみられるふしが、確かにあった。

そこで、当時ベイリフの片腕ともいわれた、非常に頭の切れる、うってつけの船員ランソムがとくに選ばれて「インバー」の左舷を探索し、ベイリーは右舷を調べに行った。

やがて、ランソムが一個の機雷を発見したので、万一に備えて、前を港内の錨地点から、外湾の浅瀬へ曳航した。

そこで作業隊は、時計と羽根車付き爆破装置の組み込んである、数個の爆弾を取り除いた。

これらの爆弾がすべて安全処理されたあとになってわかったことだが、時計の針は時限ぎりぎりのところをさしていたのである。 |

L・K・P・クラブ大尉

ベイリー大尉と組んで水中作業部隊を編成した

イタリア人間魚雷の原型

|

5 ジブラルタルで再度勝利 top

一九四一年九月十九日、イタリアの二人乗り魚雷攻撃が、ジブラルタルで初めて成功を収めたときには、三隻が参加していた。

港内への潜入に成功した一隻は、ヴィンシンティニ大尉が指揮をとり、マグロが副手として控えていた。

この魚雷は、ジブラルタル湾内で、ヴァレリオ・ボルゲーセを艦長とする潜水艦に発見された。

ヴィンシンティニは強力な鋼線切断機を備えもち、これで軍港を防衛している防潜網を切り開いて、潜入しようと決意していた。

ところが、その切断機を使う必要は全くなかった。

味方の駆逐艦を通すために、防潜網が開かれたのである。

ヴィンシンティニとマグロは、その駆逐艦のあとをついてなかへ入っていった。

「デンビデール」の船体にうまく弾頭を取付けたあと、今度は、防潜網の下をくぐりぬけて港外ヘ脱出し、もよりのスペイン沿岸へ向かった。

彼はその地で、他の二組の乗員と、イタリア海軍将校におちあった。

この将校の身もとは、スペイン当局も知らなかったが、実はこの中立国にいて、様々な対敵妨害活動の糸を操っていたのである。

攻撃隊の一行は飛行機でイタリアヘ帰還し、盛大な凱旋歓迎を受けたうえ、しばらくの休暇を与えられた。

のちに彼らは、再びジブラルタル軍港攻撃のために、舞い戻ってきた。

数ヵ月間、イタリアのジブラルタル攻撃は、鳴りをひそめていたが、イギリス軍当局の警戒は、依然として続けられていたし、水中作業隊も、引続き、貴重な実戦的訓練をつみ重ねていた。

来る日も来る日も、ビル・ベイリーの部隊は、岩山〔ザ・ロック〕の影に碇泊している、艦艇の下へ潜っていった。

彼らはイタリア軍とは違って、特別の水中呼吸装置やゴム服などは、一切用いなかった。

彼らがもっぱらたよりにしていた装具は、デービス脱出装置であった。

これは、酸素ボンべと呼吸マスクとの組み合わせという、いたって簡単なもので、潜水艦の乗組員が、損傷をうけた艦から脱出するときに使う道具と、基本的には全く変わらなかった。

彼らは普段潜水するときには、普通の海水パンツを着用していた。

イタリア軍の作戦現場は、アレキサンドリア港へと切り替わった。そこには、イタリア軍がいまにも涎〔よだれ〕をたらしそうな獲物が二つ、誘惑顔に待っていたのである。

それは、戦艦「クイーン・エリザベス」と「ヴァリアント」であった。

イタリアが、このアレキサンドリア港において、作戦を完全に成功させたことによって、この新しい水中兵器の恐るべき威力は決定的に立証された。

三隻のちっぽけな艇に乗った、わずか六人の男たちが、イギリス海軍の最強を誇る、艦隊のうちの二隻までを、航行不能におとし入れてしまったのである。

6 作戦失敗捕虜となる top

一九四一年十二月十八日夜、イタリア潜水艦「シーレ」は、アレキサンドリア港外の闇のなかに、ぽっかりと浮上した。

この潜水艦から、三隻の人間魚雷が発進していった。

三隻とも静かに港内へ潜入した。

うち二隻は戦艦に近づき、残る一隻は油槽船にねらいをつけた。

戦艦「ヴァリアント」は、ルイジ・デ・ラ・ペンネ伯と、その副手ビアンキの攻撃目標となっていたが、最後の突進態勢に入るために、デ・ラ・ペンネが艇を潜水させようとしたとき、ビアンキは波にさらわれて、座席から海へ放り出されてしまった。

彼は近くのブイに泳ぎつき、息を殺してしがみついていた。

ペンネは、ただひとりで任務を遂行すべく、突き進んでいった。

しかし、助手の手を借りなくては、弾頭を敵艦の船底の湾曲部竜骨に取付けることは、不可能だった。

そこでペンネは、弾頭に時限信管を取付け、ただちに「ヴァリアント」の船首の下あたりに投下した。

彼は、急いで艇を走らせて、その場を脱出し、途中で浮上してから、今度は泳いで、ブイにつかまっているビアンキとおちあった。

まもなく二人ともイギリス軍に発見され、戦艦上に連れていかれた。

二人はモーガン艦長(のちの海軍中将チャールズ・モーガン卿)の前にひきだされ、訊問をうけたが、二人とも、今しがた果した任務については、一言も洩らさなかった。

やがて二人は、艦底に近い場所に連行されていった。

彼らがこの艦に爆薬を仕掛けた可能性は、明らかだっかので、その爆薬を取付けたとおぼしき地点にもっとも近い船室に、閉じこめられたのである。

もちろん、こうすれば、二人は全く先例をみない、奇抜な方法で自殺を強いられることになるから、その恐怖の余り、ついにはドロを吐いてしまうかもしれぬという期待があった。

二人はその場にじっと一時間半、すわっていた。

そこでやおら、ペンネは艦長への伝言を頼んだ。

「あなたの艦は五分以内に吹っ飛びますネ」

艦長の命令は、ただちに総員上甲板ヘと発せられた。

弾頭は爆発し、艦底は大破した。

だが、乗組員は一人の負傷者もなかった。ペンネやビアンキでさえも無事であった。

ずっと後日になって、デ・ラ・ペンネはこう語っている。

「私はあのとき、あれ以上のことはとてもいえなかった。

なぜなら、もしも私が、弾頭は実は海底に沈めてあるんですよ、と事実を艦長に正直に話したなら、彼はさっさと艦を動かして、おかげて艦は無傷で助かったろうからね」 |

ルイジ・デ・ラ・ベンネ伯爵

イタリア水中作戦部隊員の優秀な装備。

イギリス兵は普通の海水パンツだけで潜った

|

7 英軍の巧みな謀略 top

「ヴァリアント」の下で、爆発がおこってから数分後に、今度は、「クイーン・エリザベス」の下で爆薬が炸裂し、続いて油槽船が吹き飛んだ。

ペンネ組以下の二隻の人間魚雷の乗組員たちは、エジブトの海岸に泳ぎついたが、これもまた捕まってしまった。

そのためと、一方でイギリス当局が、この事件をひた隠しにして公表しなかったために、イタリア軍側は、この奇襲が成功したことを、数ヵ月間も知らずにいた。

イタリアのスパイの目を誤魔化すために、二隻のイギリス戦艦は、水中の部分こそひどくやられてはいたが、幸い、海面から上にでている姿は無傷だったので、まるで何事もなかったかのように、いつもと変わりない任務を続けていた。

艦内では盛んに招待パーティーが催され、後甲板では軍楽隊が派手に演奏し、機関にはいつも蒸気が焚かれていた。

だから、外から眺めたかぎりでは、両艦とも、いつでも出航準備が整っているかのようにみえた。

この謀略にまんまと騙されたムソリーニの海軍は、祝杯をあげるチャンスをみすみす失ってしまった。

当時のことで、こんな話(おそらくは作りごとだろうが)が残っている。

ある招待パーティーの席上、客として招かれた一人の海軍将校が、モーガン艦長(彼自身、もと潜水艦乗組み士官であった)をやんわりとからかっていった。

「貴官はいまでも、潜水艦がよほどお好きとみえますな」

「そりゃまた、どういう意味で?」

「いやなに、貴官はこのほど御自分の艦を、九メートルほど短く削り取られたとか聞いておりますので……」

この攻撃には、おもしろい後日談がある。

デ・ラ・ペンネ伯は、捕虜収容所でしばらく日を送ったが、そのうち、イタリアが降伏したので、そのあとはイギリスの水中部隊に加わって、作戦に従事した。

一九四五年三月、ペンネは「ヴァリアント」攻撃の功により、イタリア皇太子から、黄金勲章を授けられることになったが、たまたまその場に、モーガン提督もいあわせた。

前へ進みでたモーガンは、自らの手でその勲章を、三年前に自分の艦を撃破した、勇士ペンネの胸に、取付けてやったのである。 |

イタリアの黄金勲章をデ・ラ・ペンネ伯に

贈呈するモーガン提督(一九四五年三月)

|

8 警戒厳しく攻撃進まず top

一九四二年五月、アレキサンドリア港内のドックに繋留されていた戦艦「クイーン・エリザベス」を、イタリア軍は、再び襲撃しようと決意した。同港内に碇泊中の一隻の商船を、イギリス軍の水中作戦部隊が、訓練用として使っていることも、イタリア側は知っていた。そこで、この商船を第二攻撃目標に選んだ。

三隻の人間魚雷が発進した。が、今回は、イギリス軍の警戒が厳しかった。

対人殺傷用の爆雷が、雨あられのように投下され、三組の乗員たちは、艇を捨てざるをえなかった。

そしてついに、全員が捕虜となった。

このうちの一人、ジオルジオ・スパカレリ博士は、イギリス文化振興会の客員として、数年後の一九四九年、医学奨学金をうけて、数ヵ月をイギリスですごした。

一九四二年七月頃、作戦計画はまたもや、ジブラルタルに逆戻りした。

ある朝、巨大な爆発音によって、湾の静寂がやぶられた。

それは、明らかに水面近くでおこったものだった。どうやら新型らしい。

早速ビル・ベイリーと彼の助手ベル上等水兵は、例の原始的な呼吸装置を身につけて、水中の様子をさぐりに、海に潜った。

そこで二人が発見したのは、何隻かの船底に、ちょうどタイヤ・チューブのような型をした空気入り風船が、しっかりと取付けられ、その輪の中央に、新型の機雷が仕掛けてあることだった。

二人はナイフでゴム輪を切り裂いた。

すると、機雷は海底へ沈んでゆき、しばらくたって爆発した。

しかし、もはや被害はなかった。

なかには、流体静力学を応用した信管を、取付けた機雷もあった。

これは、海面下およそ三メートルの深さのところで、水圧が下がった瞬間に、爆発する仕掛けになっていた。

ベイリーとベルが、先ほど耳にして驚いた爆発音は、船底に取付けた機雷の一つが、波に洗われて船から離れ、浮上する途中で、爆発したものだった。

あとでわかったことだが、これらの機雷は、例の“ガンマ”グループと呼ばれる泳ぎ屋たちが、一人一人運んで取付けたものだった。

このうちの一二人は、スペインの海岸からやってきて、いろいろな種類の船を襲った。

各人が自分の襲う目標の船を決め、背中と胸にかけた容器のなかに機雷をおさめて、運んでいったのである。

機雷一個の重さは、約二・三キロであったが、船の鋼板に、直径一メートル以上をあけるなど、強力な性能を備えていた。

ベイリーとベルの必死の努力にもかかわらず、四隻の船が損傷をうけた。

泳ぎ屋たちは全員無事に、スペインの海岸へひきあげていった。

この事件のすぐあと、ベイリーは、足首を痛めたので、クラブが代わって指揮をとることになった。

クラブとベルは、早速古い貨物船「ウィローデール」の下に潜ってみた。

クラブは、そのときの経験を、感動をこめてこう語っている。

「いま思いだしても、おっかなびっくりでぞっとするが、私はあのとき、いつのまにやら、長さ約七五センチはダの円筒状の代物を、手でもてあそんでいた。

これは、機関室沿いの船底竜骨部に止め金で取付けてあったものだ。

これを取りはずすのには、ベルと私の二人がかりで、しかも『ウィロデール』からちょうだいした、ラム酒でもあおらなければ、とてもできる仕事ではなかった。

この円筒状の代物は、ドイツ製で、なかには二一日時限つきの信管が三個人っており、船尾のスクリューの回転によって、時限がきたら爆発するような仕掛けになっていた」

9 捕虜に仕組まれた陰謀 top

十二月七日、夜十一時、総員警戒の警報が発せられた。グランド・ハーバーの南防波堤上の歩哨が、全身濡れねずみになって、寒さに震えている二人のイタリア人を発見したというのだ。

その夜、この軍港には、二隻の航空母艦とともに、戦艦「ネルソン」と「ロドニー」が碇泊していた。港外の湾内にも数隻の艦船がいたが、そのなかにはアメリカ兵を満載した、大型の客船が数隻まじっていた。

クラブとベルは、ただちに港湾内外の全艦船の船底を調べるよう命令された。

ずいぶん無理な注文である。

まして、これまでただ一度も夜間に潜水したことのない二人にとっては、なおさらであった。

しかし、命令であるから、とにかく何とかやってのけはしたが、その作業のあいだ、いつなんどき弾頭や機雷が爆発するか、二人はヒヤヒヤの連続だった。

その夜、攻撃を試みたのは、三隻の人間魚雷だった。

最初の魚雷は、姿を感づかれるとただちに爆雷攻撃をうけ、その場で大破した。

二人組の乗員は、こわれた艇を捨て、必死の思いで南防波堤に泳ぎついたところを逮捕された。

第二の人間魚雷は機銃掃射をうけ、副手が戦死した。

残った操縦士チェラは、ただ一人で艇を操って帰投した。

第三の二人乗り魚雷には、ヴィンシンティニ大尉とマグロが乗っていたが、前回と同様、グランド・ハーバーを守る防潜網を突破すべく、一路突進していった。

だが今回は、雨のように降りしきる爆雷攻撃に見舞われ、ついにそのうちの一発が命中し、この二人の勇士たちは花と散った。

のちに二人の遺体は収容され、海軍栄誉礼をもって手厚く水葬された。彼らの武勇をたたえて、花環が湾の水面に投げられた。

その捧げ主は、ビル・ベイリーと、“クラッビー”ことクラブの両大尉であった。

捕虜になった二人のイタリア軍兵士は、湾内で母潜水艦から発進したときのありさまを、まことしやかに語った。

その目に浮かぶような話しぶりに、イギリス軍側の訊問官は誰も疑いをはさむ余地はなかった。

だが、イギリス軍こそ知らずにいたが、捕虜の話は、嘘をかくすための単なる絵そらごとにすぎなかった。

実はその背後には、水中戦史上でもまれにみる巧みさで仕組まれた、厚顔無恥な陰謀が隠されていたのだった。

|

10 水中基地設営の準備 top

ヴィラ・カルメラは、スペインのプエンテ・マホルガにある、美しい山荘だった。

この家を、アントニオ・ラモニーノという、イタリアから移り住んだ男が借りていた。

彼は、見たところ無職で、せいぜい魚釣りをしたり、戦時イタリアの重苦しさに神経をやられ、回復に向かいつつある内気な妻コンキータの身のまわりの世話をして、毎日を送っていた。

たまに訪れる人がいても、近くのアルヘシラス市長である、スペイン人のモリノ将軍くらいのものであった。

このカルメラ山荘のある位置は、ジブラルタルのイギリス海軍基地から、八〇〇メートルと離れてはいなかった。

しかし、実をいうと、このもの静かなイタリア紳士は、そのような風流人ではなかった。

この男こそは、二人乗り人間魚雷を使った、新しい水中攻撃方法を編み出した元祖だったのである。

潜水艦長をしていたヴァレリオ・ボルゲーセは、自らの苦い経験から、敵の水域で母潜水艦から人間魚雷を発進させることが、いかに危険かということを、よく知っていた。

そこで、彼はラモニーノをスペインに送りこんだ。

目的は、あの岩山のかげの、安全な港に碇泊している敵艦を攻撃するのに都合のいい基地を、ジブラルタルの近くに設営することであった。

こうしてラモニーノは、カルメラ山荘を選んだのである。 |

ジブラルタル港碇泊中のイギリス艦船攻撃作戦のために

イタリア軍が陸上基地として利用したヴィラ・カルメラ

ジブラルタルの岩山を背景にヴィラ・カルメラの庭に坐る

コンキータ・ラモニーノ

|

すべては、ジブラルタル湾内での出来事であった。

三組の人間魚雷乗組員たちは、無事に「オルテラ」に帰投した。

引続き八月には、前と同じ顔ぶれの六人が、次の攻撃に待機していた。

しかし発進寸前になって、ノタリの副手が事故を起したため、代わりをやや経験不足のジャンノリが務めることになった。

この攻撃では、三隻の敵船を撃破した。

すなわち、七〇〇〇トンのリバティー1型輸送船「ハリスン・グレー・オーティス」、六〇〇〇トンのイギリス貨物船「スタンリッジ」、それに一万トンのノルウェー油槽船「トルショーディ」である。

三隻の人間魚雷とも「オルテラ」に帰投したが、乗組員は五人だけだった。

ジャンノリの姿が見えなかったのである。

13 危ういところで幸運の女神 top

ノタリとジャンノリの目標は、「ハリスン・グレー・オーティス」であったが、弾頭を船底に仕掛けている最中に、ジャンノリは酸素中毒をおこし、やむなく艇を離れた。

ところが、艇のほうも故障をおこし、沈降しはしめた。

ノタリは艇が三五メートルの深さに達するまで、しっかりしがみついて離さなかった。

そのうち、ノタリは息苦しくなり、操縦をあやまってしまった。

途端に魚雷は上昇しはしめた。だが、制御はきかず、ただめくら滅法に浮上していくばかりだった。

そのうちノタリは、たったいま弾頭を仕掛けたばかりの船の底部にぶつかって、首の骨を折ったような気がした。

が、実際は船底からは一メートルも離れていて、そのまま浮上していったのであった。

水しぶきをあげて水面にでたとき、彼は半ば意識を失っていた。

彼は、いつなんどき敵に発見されるかわからないと覚悟をきめていたが、幸い何事もなかった。

はっきりと意識をとり戻した瞬間、彼はこの現場から、なんとしてでも脱出しようと決心した。

しかし、気がついてみると、彼の艇は、もはや潜水不可能となっていた。

こうなると、できることといえば、最大速力(およそ三ノット)で、水上をつっ走る以外にはない。

考えてみればなんとも心細いものだった。

そのとき、突如として彼のすぐそばで水しぶきがあがった。

目をやると、この湾でよく見かけるイルカの一群が、ぽっかりと姿を現した。

ノタリが逃走を続けているあいだ中、この一群は、彼のまわりに寄り添うようにしてついてきた。

この一群が、彼の身を守る楯の役目をしてくれたおかげで、敵の監視の目から、完全にのがれることができた。

だが、忘れてならないのは、幸運というものは、つねに勇者にのみ味方する、ということである。

14 ジブラルタル攻撃終わる top

一方、ジャンノリもまた、意識を取り戻して、「ハリスン・グレー・オーティス」の船腹の縄梯子に、しっかりとしがみついていた。

しかし、同志たちがみな無事に帰投したことを、あらためてはっきりと感じた瞬間、彼は思わず声をあげて、助けを求めた。 その声を聞きつけた船員が驚いて駆けつけ、いそいで彼を船上へひきずり上げ、船長のもとへ連れていった。

船長は、特を移さず巡視艇に信号を送った。その艇には、当番巡視員のベル上等水兵が乗り組んでいた。

その時点では、弾頭が仕掛けられてから、はや二時間半が経過していた。

まさに爆発寸前だった。ジャンノリは、一人の水兵につきそわれて、巡視艇の操舵室に移された。

危険をもかえりみず、ベル上等水兵は、潜水の準備かととのえた。

彼が片足を船べりからさしだした瞬間、弾頭が爆発し、「ハリソン・グレー・オーティス」の船体に、大穴があいた。

このときの爆風によって、大きな金属片が操舵室にとびこみ、ジャンノリにつきそっていた水兵が、重傷を負った。

この水兵、ホレース・K・ウェブスターは、その後三週間、意識のないまま病床についていた。

彼は、当時の爆発事件については、なに一つ記憶がなかった。

(七年後の一九五〇年になって、当時の攻撃記事を読み、やっとそれと知ったほどであった)。

それから一時開とたたないうちに、ベルはクラブ大尉とともに海洋に潜り、ほかにまだ弾頭が残っていないかと、探してまわった。

これをもって、イタリアのジブラルタル水中攻撃は、事実上幕を閉じた。

|

ジブダルタルで二人の水中作業員とともに写真におさまるクラブ大尉(中央)

|

15 暴かれた秘密魚雷発進基地 top

イタリア降伏後の一九四三年九月、かつてカルメラ山荘を訪れたことのある、アルヘシラス市長のスペイン人は、「オルテラ」の一件を知ってびっくり仰天し、イギリス軍が「オルテラ」に乗り込んでくる前に、いそいで証拠を隠滅しようと計った。

将来かならずおこるにちがいない政治的いざこざを、未然に防ぐための配慮からだった。

しかし、彼の試みは、ほとんど徒労に終わった。

というのは、すでにクラブ大尉が乗りこんでいて、ほとんど完全に近い状態の、三隻分の人間魚雷の部品を、発見してしまったからである。

魚雷技術将校のマリム中佐と魚雷部門の民間人技師長クラークの助けを借り、クラブ大尉は三隻の破壊された艇から部品を集めて、一隻の完全な二人乗り人間魚雷を再生した。

そして、当時すでに兵曹に昇進していたベルとともに、この魚雷で、実験走行を数回行なった。

彼らは、この魚雷を“エミリー”と命名した。

数年前、筆者たちは、これら一連の実験について、クラブ大尉と語りあったことがあるが、そのとき、彼はこんな話をしてくれた。

「初めて港外にでて、あの魚雷を操縦したときには、わが生涯でも、最悪の数分間を経験しましたよ。

幸い、ベル兵曹がお客さまとして、私の傍にいてくれたんで、助かりましたがね。

何人かの技術将校たちの参考のために、私たちは、港の入口に張りめぐらしてある、対潜網の周辺までの走行を、何度かやって見せることになったんです。

ところが、潮の流れのため、私はいきなりもんどりうって、頭からまともに、網の目に突っこんでしまったわけです。

全くどうしようもありませんでした。

正直言って、こりゃなんとかしなくちゃいかんと思ったときには、もう私の体は、半分網の目のなかにのめりこんでいたんです。

見ると、ベルも私と同様、向こう側の網の目にひっかかって、文字どおり身動きもできないありさまでした。

それでもなんとかして、あの貴重なおもちゃだけは無事であってくれるようにと、気ばかりあせって、心配でたまらなかったのですが、そのうち二人とも息苦しくなってきて、もはや窒息死するのではないかというところまできました。

それというのも、私たちは、水中呼吸装置についているイタリア式の柔かい口あてに、馴れていなかったせいもありました。

二人とも、もはや酸素が切れたと思ったので、それからは艇の上に立ち続けて、水面上の新鮮な空気を、むさぼるように吸いこんだものでした。

そうしながら、懸命に魚雷を救う努力を続けたわけです」

この場合は、彼らはやっとの思いで魚雷を救うことができたが、その後、クラブ大尉の心をひどく苦しめたといわれる、ある出来事がおきた。

16 機械の欠陥が招いた事件 top

その事件についての公式の報告書のなかで、彼はこうのべている。

この事件の責任は、私自身の過失というよりも、むしろ機械的な欠陥にある、と。

「一九四四年一月七日。人間魚雷紛失に関する件。

報告者、英国海軍義勇予備隊、魚雷操縦員、大尉、L・K・P・クラブ。

一、一九四二年十二月三日より一九四三年一月七日までの間、本官はイタリアの人間魚雷に搭乗し、一四、五回の試走の結果、当該魚雷操作に関する本官の能力に、絶大の自信を得ました。

この間、本官が当該魚雷について不安を感じたのは、わずか二回のみでありました……。

二、七日夕刻、人間魚雷は英国空軍海難救助艇に積載され、港外の独立防波堤の南端から、約二五〇〜三五〇メートルの地点まで、運搬されました。

海面には、わずかなうねりがありましたが、それ以外は申し分ない天候でした。

三、十八時四十分頃、人間魚雷はなんら不都合な衝撃を受けることなく、海中に降下されました。

そして本官が指揮をとり、サリバン少佐が副手の位置につきました。

本官の最初の任務は、船底弁を開き、かつ本官の外部空気筒の安全弁が開いていることを、確認することでありました……

それが終わってから、我々は母艇から発進しました。

超低速で前進しながら、本官は調節ポンプを用いて、水面が顎のあたりまでくる程度に、魚雷を沈めました。

本官は独立防波堤と平行に針路を取って、操舵しておりました。

本官は、サリバン少佐が水中呼吸装置を、全くなに不自由なく装着していることを、自ら確認した上で、短時間、約二・五メートルほどの浅海潜水を試みました。

それは、サリバン少佐に、さらに装具に馴れてもらうためでした。

浮上してみると、万事好調のようでしたが、少佐は、服に少し水が入ると申しておりました。

かかる漏水は、ベル兵曹も本官も、ときおり経験しており、たいして危険ではないことはわかっておりました。

少佐は母艇へ帰投する意志はなかったので、本官はそのまま航行を続けました。

二度目の潜水のとき、中佐は少し両耳に痛みを感じると訴えました。

我々は三・五〜四メートルの深さにまで、潜水していました。

少佐の耳痛が、いつまでもつづくようでは困りますので、一端引き返して、少佐を母艇に乗船させるのが、最上の方法であろうと決断いたしました。

本官が独立防波堤の南端を通過中、探照燈の光が何本か照射されました。

本官はわが母艇の燈識を、発見することができませんでした。

そこで本官は少佐に向かって、ごく短時間、もう一度潜水してもよろしいか、とたずねました。

つまり、そうすれば、防波堤にいる監視兵たちも、我々を探すことによって、訓練の足しにもなるし、同時にまた、少佐には魚雷乗組員としての見地から、いろいろなことを、見聞できるであろうと思ったからであります。

少佐は本官の申し出に、こころよく同意してくれました。

そこで本官は、防波堤の南端から約一四〇メートル離れた海面で潜水し、水深約四メートルのところで、水平状態を保ちました。

本官の外部タンクは、すでに空になっておりましたので、調節タンクのみを使っておりました……」

17 失われた大切な玩具 top

「……第二速度で少し走ったとき、本官は右腕が四回叩かれるのを感じ取りました。

本官は、少佐が再び耳痛を起こしたものと結論を下しました。

ただちに本官は二個のポンプを作動させ、浮上にとりかかりました。

水深約二メートルのところで、本官は空気の抜けるときのような音を耳にしました。

それと同時に、深度計は、我々の艇が急速に沈下しつつあることを示しはじめました。

泡は全く認められませんでした。

(外部のパイプが壊れて、調節タンクに直ちに水が充満したことは、十分あり得ることです)。

本官が少佐の様子を見てみようと思ったとき、深度計は五から六メートルを示していました。

以前一度潜水したとき、本官にはソープ兵曹長が副手としてついておりましたが、彼は鼓膜を破られて、あやうく気を失いそうになりました。

本官が乗席を離れて近づいてみますと、副手はまた魚雪上に坐っておりました。

本官は彼の肩を揺さぶり、艇から退避するよう合図しました。

そのとき、本官は外部タンクに接続する、外部パイプにつかまっておりましたが、もとの自席へ戻ろうと試みましたところ、それは不可能でした。

水圧のため顔に付けていたマスクが、顔面にピタリと押しつけられてしまっていました。

人間魚雷はみるみるうちに、沈んでいきました。

本官は艇から離れる前に、なんとかしてその沈没を食いとめるか、少なくとも沈下の速度を、できるだけ遅くしようと努めたように覚えております。

浮上した瞬間、本官は、当時の情況下におかれた自分の立場を、可能なかぎり省察してみたものであります」

クラブ大尉が、この報告書の最初の部分で、「本官が不安を感じたのは……」と述べている、初期の二度の不安のうちの一つは、彼が防潜網のなかに頭を突っこんだときのことをさし、もう一つは、蓄電池室に二五キロの海水が直れこんできて、「……この浸水のため潜水状態から浮上するために悪戦苦闘」したときのことをいっているのである。

クラブ大尉が、そのたいせつな玩具、人間魚雷を失ったことは、彼個人にとってはこの上ない悲劇であったかもしれない。

だが、すでにこの魚雷を用いて、それまで様々な実験が繰返され、それ相応の貴重な情報を得ていたので、事実上は、なんらの損失も与えてはいなかった。

|

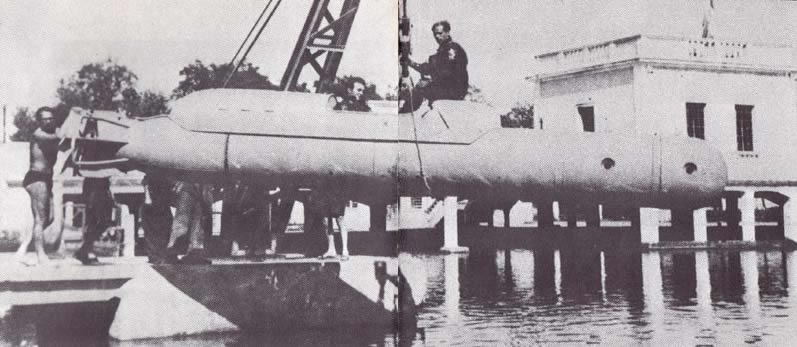

実験用潜水基地でテスト中の新型二人乗り魚雷

|

18 開発進む人間魚雷 top

イタリアの敗戦とともに、クラブ大尉は、巡回使節として、母国に派遣された。

その目的は、旧イタリア海軍第9小型戦隊の隊員を、探しだして集めることであった。

この戦隊が、人間魚雷を使っていたことは、前からわかっていたので、できれば旧隊員たちにあって、いろいろと協力や助言を求めたかったのである。

彼らを探しだすのに手間はかからなかった。

クラブ大尉の到着を聞きつけると、彼らのほうから進んでやってきた。

大尉は、ジブラルタル攻撃に参加した隊員のほとんどに会い、双方のあいだで、当時の思い出話に花を咲かせた。

ある一人の隊員の話に、みんなは思わず爆笑した。

ある夜、その隊員が一隻の船に機雷を仕掛けたあと、オレンジ売りに化けて、その近くをうろついていたら、ふと“クラッビー”大尉の姿が目に入った。

なにをするのかと思って見ていると、大尉は海中に潜り、その隊員がほんの数時間前取付けたばかりの仕掛け機雷を、さっさと船底から取り外してしまった、というのだ。

また、一人の婦人が秘書としてお役にたちたい、とクラブ大尉のもとへ申し出てきた。

彼女がいうには、自分の主人は、ジブラルタルで戦死したので、できることなら主人と同じような武人と、お付き合いをしたい、とのことだった。

彼女こそは、かのヴィンシンティニ大尉の未亡人だったのだ。

かつてクラブは、彼の武勇をたたえて、花束を、その戦死したジブラルタルの海面に、投げてやったことがあった。

この未亡人は、ヨーロッパの戦雲が収まるまで、ずっとクラブの秘書として働き続けた。

クラブは、かつての敵隊員を集めて、人間魚雷処理班を組織した。

この班は、港湾のヘドロの底に潜って、不発のまま放置されている機雷を探し出し、回収処理することが任務だった。

だれでも余りやりたがらない仕事だ。

ベニスで、クラブは二人乗り人間魚雷課本部を接収したが、主要な人材は、そのまま現職にとどめ、彼の権限下におくことにした。

そのなかには、イタリア軍“ガンマ”グループが使った技術の考案者である、初老の紳士ベローニ少佐や、潜水部隊の隊長だったユージェニオ・フォルク、それに、スペインのアルヘビフス港で最初に「オルテラ」の管理にあたっていた、ムスカテリ博士なども含まれていた。

クラブはベローニと協力して、一四ヵ月間にわたり、新型の呼吸装置をはじめ、その他の水中装置の研究開発にあたった。

そして、その期間中に、深海の隠し場所から、最新式の人間魚雷七隻を発見回収し、それらを最上の作動状態に修復した。 |

ユージェニオ・フォルク

|

|

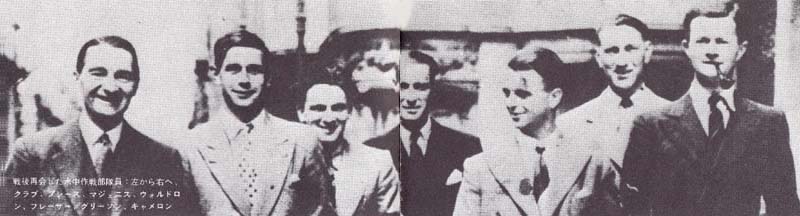

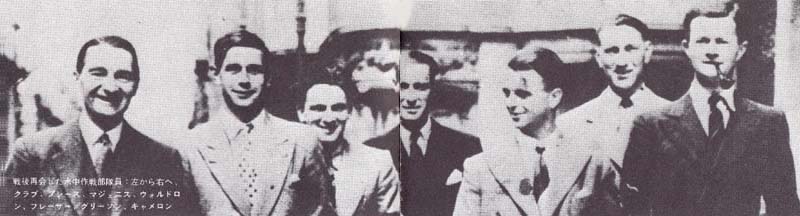

戦後再開した水中作業部隊員:左から右へ、クラブ、ブレース、マジェニス、ウォルドロン、フレーザー、グリーソン、キャメロン

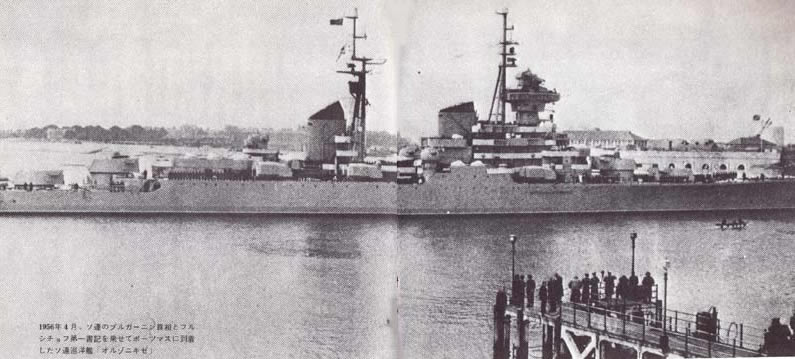

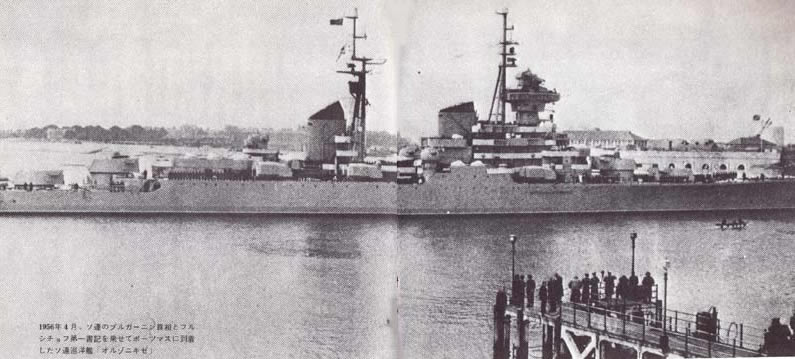

1956年4月、ソ連のブルガーニン首相とフルシュチョフ第一書記を乗せてポーツマスに到着したソ連巡洋艦「オルゾニキゼ」

|

19 スパイ行為で致命的失敗 top

しかし、中佐にまで進級したクラブだったが、その最後には、一九五六年四月におきた、世にも不思議なスパイ事件の立役者を演じる破目になったのである。

一九五六年四月、ソ連のブルガーニン首相と共産党第一書記ニキク・フルシチョフがつれだって、イギリス首相アンソニー・イーデンや英国政府関係者と、両国間の交易について話しあうために、イギリスを訪問した。

この二人の賓客は、「ソエルシェニイ」と「スモトルヤスキ」の二隻の駆逐艦に護衛された、一万五四五〇トンの「スウェルドロフ」級巡洋艦、「オルゾニキゼ」に乗ってやってきた。

三隻の艦は、イギリス南部のポーツマス軍港内に碇泊した。会談や公式レセプションに出席するために、ソ連の政治家一行がロンドンヘ向かったあと、クラブ(当時すでに軍籍を離れていたが)は、碇泊中の巡洋艦の艦底を、こっそり調べてみようと思い、一人の若いイギリス海軍情報部員、バーナード・スミスを伴って、ポーツマスヘやってきた。

というのは、その当時、ソ連の軍艦には、その底部に原子機雷を投下できる閉閉式ドアを取付けてあるとか、秘密の潜水艦探知機を備えているとか、その他様々な秘密兵器を搭載しているといったような噂が、しきりに流れていたからである。

機会さえあればいつでも、他国の主力艦の艦底を調べるのが、各国潜水隊員の日常茶飯事のようになっていた。

かつて、ソ連の港において、そこを訪れていたイギリスの水兵たちが、自分たちの艦の底を調べまわっていた、ソ連の潜水隊員だちと、楽しそうに冗談をかわしていたことがあった。

しかし、このポーツマスの場合は、なにもかもが、裏目にでてしまったのである。

ソ連からの交易使節団は、大変重要な賓客なので、イギリス首相は特別の指示を下し、ソ連の訪問客の心証を害するようなことは、一切行なってはならないと命じていた。

たとえば、彼らの宿舎に盗聴器を仕掛けたり、その他の秘密工作を企んだりすることを、絶対に禁止したのである。

ところが、この首相通達は、どうやら、イギリス海軍情報部の末端までは、徹底しなかったらしい。

そこで、以前にも同じような仕事をして、成功したことのあるクラブが、一〇〇ポンドの謝礼金で、今度の作業を引受けた。

当時、彼はすでに四十二歳で、そのうえ訓練不足で、体調も十分ではなかった。

彼は、ロンドンのある潜水機器会社につとめている友人から、潜水服と酸素吸入器一式を借りた。

そして四月十九日未明、ポーツマス軍港の水中に潜り、六〇メートルほど泳いで、ソ連の三隻の艦に辿り着いた。

彼は、酸素吸入器を調節するために、ごく短時間、艦のすぐそばに浮上した。

その姿を、ソ連の歩哨がいちはやく発見した。

だが、この歩哨は、その当座なんの行動にもでず、しばらくたってから、このことを上官に報告しただけであった。

クラブは、再び水中に潜った。そして死んだ。

どうやら彼は酸素だけをたよりに、余りに深く潜りすぎたため、呼吸マスクを失い、溺れ死んだというのが、ことの真相に近いようである。

海軍情報部員のバーナード・スミスは、いつまでたっても、クラブが戻ってこないので、蒼くなり、土地の警察に自己の身分を明かしたうえで、警官に至急、彼とクラブの宿泊していたホテルに向かい、二人が泊っていたという証拠になるもの一切を、隠滅してくれるように頼んだ。

しかし、そうこうしているうちに土地の新聞のフリー記者をしていたピーター・マーシャルが、なにかあったらしいことを嗅ぎつけ、そのホテルに駆けつけた。

果たせるかな、ホテルの宿泊人名簿のなかに、クラブとスミスの名前が見つかった。

彼はこの名簿を写真に撮っておこうと、カメラマンとともに、カメラを取りに引返していった。

だが、再びホテルに戻ってみると、驚いた顔つきの経営者が、こういった。

「たったいま、警部がやってきて、二人の名前の載っている名簿のページを、引き裂いて持っていきました」

マーシャルはこのニュースを、ただちに電話で、ロンドンにある新聞社に送った。これが記事となって、ついに国をあげての大騒ぎが持ちあがったのである。

20 英雄からスパイヘ top

大戦の英雄クラブは、いまや平和時の大スパイ、クラブになった。

彼の名前は世界中の新聞の見出しに、大きく取りあげられた。

この国家友好への裏切り行為にたいして、国中をあげてヒステリックに騒ぎたて、憎しみにみちた挙が振りあげられた。

この事件をすこしも気にかけなかった、いやむしろ少し喜んだかのように見えたのはソ連国民だけであった。

イギリス議会の野党は、早速この機会をとらえて、政府にゆさぶりをかけようと、事件の討議を要求した。

下院にぎっしりつめかけた人々が、しんと静まりかえって固唾をのむうちに、首相が登壇してこう発言した。

「国家的利益の見地からして、この事件の詳細な顛末を公表することは、さしひかえたい。

それよりも、私はかの死んだ勇士にたいして、心から賞賛の辞を呈したいと思う」

ポーツマス港内で、クラブの遺体は、金属筒のおもりをつけられ、幾度か海底をこすり、浮き沈みしながら、潮の流れのままに運ばれ、ついには、近くのラングストン港の海底に沈んでいる、難破船の残骸にからみついてしまった。

だが、それから一四ヵ月たって、潜水服をまとったままの、ちぎれた彼の下半身が、チチェスター港の水面に、ひょっこり浮上してきた。

検視の結果、クラブの遺体に間違いないことが確認された。

遺体は、かつて彼が訓練にはげみ、作業に従事し、そして死んでいった水面を見下ろす、ポーツマスのカトリック寺院墓地に埋葬された。

top

**************************************** |