|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

5 極東の海で対日作戦

ヨーロッパ大陸侵攻作戦も、ひとまず順調に進展しつつあったので、各種任務についていたイギリスの水中隊員たちは、東南アジア司令部や極東基地へ、転属させられていった。

隊員たちにとって、この方面での作業条件は、厳しいものになりそうであった。

1 あたたかい海の鮫撃退法 top

北海、大西洋、あるいはイギリス海峡などでは、総じて海水は極端に冷たく、隊員たちにとっては、けっして快適な環境とはいえなかったが、少なくともそれらの水域では、そこに棲みついている特有の海中生物に襲われるなどという危険は、全くないといってよかった。

水温の高い海になると、そこに棲む魚の種類も、がらりと変わってくる。

泳いでいる人や、土地の真珠取りたちが鮫〔さめ〕に襲われた恐ろしい話は、極東水域に向かう隊員たちの気持ちを、ますます不安にするばかりだった。

かつてアメリカ軍が、鮫の好き嫌いを確かめるための科学的実験をしたことがあった。

その実験で得た結果をもとにして、鮫除けの方法が、いくつか考えだされた。

その一つに、水中隊員は、いつも黒色の染料を携帯していて、鮫の群れに取りかこまれて危険を感じた場合には、その染料を海中に流すという方法があった。

もう一つは、外側に穴のあいたプラスチックの容器に、ある結晶体(おそらく鮫がきらう物質だろう)を入れて、それがじわじわと溶けて、たえず周囲の海水のなかに流れだすようにしておく方法だった。

第三の方法は、水をはじくある種の油脂を、体に塗っておくというものであった。

一般に隊員たちは、科学者たちのこうした実験や厚意にたいしては、一応感謝の気持ちはもっていたけれど、その人たちが考えだした鮫撃退法そのものは、とくにありかたいとも思っていなかった。

この極東水域で、クェンティン・リーブスの発明した特殊潜航艇「眠れる美女」に乗って作戦に参加した、陸軍士官のデュス・リレーマン大尉は、こんなことをいっている。

「鮫を追っ払う方法は、幾通りか行なわれていたが、私個人としては、こうした方法を、全く信用していなかった。

あるとき、私は鮫のうようよしている水域で、作戦に取りかからなくてはならなかったので、軍当局に手紙を送って、この残虐な生き物を、なんとかやっつけるいい方法はないものかと、助言を求めた。

ところが、上層部からの返事には、こう書いてあったのだ。

『作戦を開始する直前に、死んだ馬を数頭その海域へ投げこめ。

そうすれば、鮫どもは馬の屍体にかかりきりで、人間を襲うひまはないだろう』」

水中隊員たちは、お互い連絡を取り合いながら、独自の方法を考えだして、鮫と闘った。

隊員仲間で情報を交換しあい、実際の経験と観察から、彼ら自身で結論を導きだしていったのである。

2 水中装具の実験、改良 top

また極東作戦水域では、水中装具の実験と改良を、たえず重ねていく必要があった。

ヨーロッパ水域では、外洋や内湾の水温は、当然のことながら、極東のそれとはくらべものにならないほど低かった。

その水域で、水中作戦隊員が普通の装具をつけて活動できる温度の最低限度は、摂氏五・五度であった。

この温度では、肉体的にも大変苦痛で、一時的に指が全く使えなくなることもままあった。

冷たい海中に潜った場合、最初の数分間は、前頭部の首のつけ根に、痛みを感じることが、とくに多かった。

前頭部の痛みは、最初の三分間が過ぎるとほぼ消えたが、首のうしろの痛みはいつまでも続いた。

また、まるで氷のように冷たい水が潜水服をとおしてしみこみ、首といわず肩といわず、一面に濡れたような感じがしたものだった。

北方水域においては、手足はつねに痛いほど冷たくなったが、こればかりは防ぎようがなかった。

とりわけ手の場合は、たとえゴムや毛の手袋をはめていても、それが一端切れて破れでもしようものなら、取返しのつかない事故のもととなった。

呼吸装置のほうは、吸入管は、人のはく息の温度によって内側から適当に温められ、外側は、まわりの水が冷やしてくれるので、酸素は、人の体温以下の快適な温度で口に達した。

だから、それを吸うと、とてもさわやかな気分になった。

体を温かくしておくための最上の方法は、できるだけたくさん毛織物を着込むことだった。

この身支度さえしておけば、特殊作戦任務についたときにも、十分な活動ができたことは、いうまでもない。 |

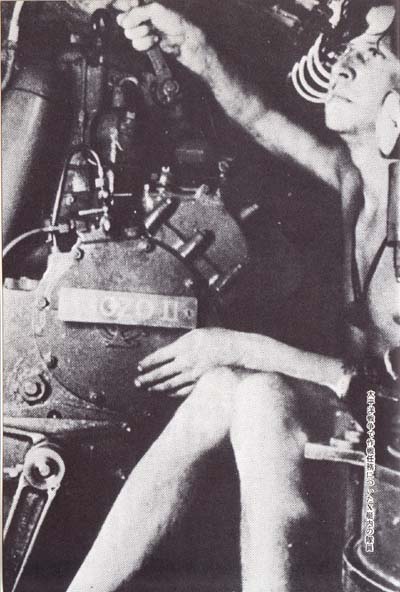

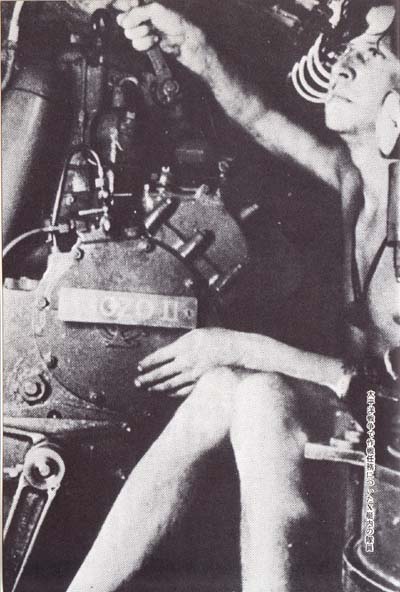

太平洋戦争での作戦任務についたX艇内の隊員

|

3 極東水域に適した潜水服を開発 top

ところが、けるか離れた極東水域では、状態は一変する。

マレー沖の水温はなんと摂氏三〇度近くもあった。

こんな高温では、とても酸素呼吸装置の吸入管を、冷却できるどころか、逆に酸素はあたためられ、なかには、そのために、目がただれた隊員もでたくらいである。

ゴムの潜水服とヘルメットは、体温の発散を妨げ、その結果、一番薄い下着をつけていたときでも、体温は摂氏三八度まであがった。

このため、隊員たちはしだいに元気がなくなり、いつも、息苦しい、不快な気分に陥っていった。

訓練基地では、隊員たちは、ゴムの潜水服などはさっさと脱ぎ捨て、水泳パンツ一つに、潜水具を背負っていた。

同様に、顔につけるマスクも使うのをやめたが、水中眼鏡だけは、目の保護のためにしていた。

ところが、この軽装も長続きしなかった。

隊員のなかから、耳の病気に感染したり、むきだしの足に、水中でけがをして、それが化膿〔かのう〕したり、命に別状はなくても、これまで想像もしなかったような、体の故障を起こすものが続出してきた。

そこで、装具の実験が重ねられた。

従来の気密服には穴があけられ、水が自由に出入りできるようにした。

服についていたゴムの帽子ほとりやめ、普通の水泳帽で、頭から耳までを覆うようにした。

こうして、短期間のうちに、温度の調節も自由になり、快適さも格段に改善された。

特別に軽量な下着が、イギリスから空輸されてきた。

これは大変評判がよく、非常に役に立った。

しかし、ゴムの潜水服には、なお困った問題が残っていた。

体にべたべたとくっつくうえに、破れやすかったことだ。

また、使用後、この潜水服は水洗いし、裏返して乾かしてから、今度は滑石の粉をふりかけ、さらに、皺〔しわ〕や折り目をつけないように、型台にかけなくてはならなかった。

しかも、つねに風通しのよい日陰に保管しておく必要があった。

4 美しい極東の海 top

隊員たちは、訓練ではずいぶんつらい思いや、無理なことを耐え忍ばなくてはならなかったが、極東の海は、それをつぐなってあまりある慰めを、彼らに与えてくれた。

セイロンの南岸沖の海底は、じつに美しい。

なかでも、訓練基地のあるガル冲は、とりわけすばらしかった。

ここでは、海底の植物群が陽気にざわめき、あらゆる種類のイソギンチャクが、あたり一面に群生している。

銀の砂を底に敷きつめたような海底の谷を、岩の山波が取りかこみ、目がさめるような色をした魚の大群が、隊列をつくって、さも心地よさそうに谷間を泳ぎぬけていく。

このあたりにはまた、白い珊瑚礁が、至るところにある。

だが、珊瑚はその上を歩いたり、手でつかんだりすると危険なのだ。

珊瑚の端は、鋭くとがっていることが多く、そのため、温かい水の中に長いあいだもぐって、柔らかくなっている手や足は、深い傷をうけやすい。

訓練兵たちはみな、すばらしい泳ぎの腕をもっていた。

彼らが隊を組んで、その健康な褐色の体を、あたり一面にさし込む太陽の光に輝かせながら、海底の谷間を、すいすいと泳ぎぬけていくさまは、まことに美しい眺めであった。

|

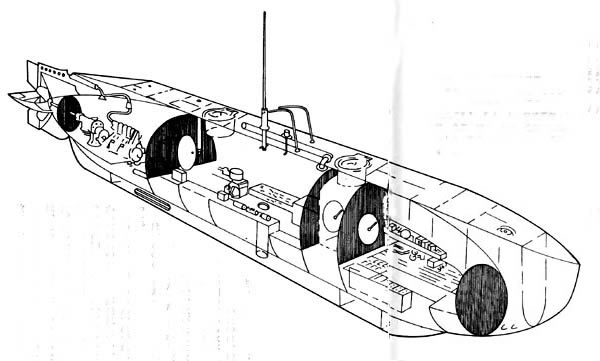

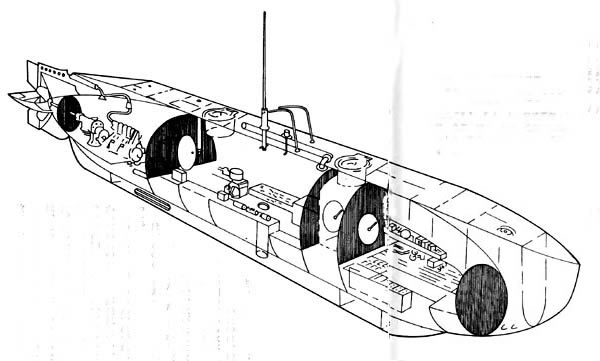

イギリスのXE型特殊潜航艇:排水量:30/34トン

武装:2トンのアマトートル爆薬2発 速度:42/30馬力で6.5/6ノット 航続距離:不詳

全長:16メートノし 全幅:1.75メートノし 吃水:1.75メートル 乗員:4〜5

|

5 目標は二隻の日本輸送船 top

極東のアメリカ軍兵士たちは、「チャリオット」やX艇からは、けっしていい印象をうけなかった。

その大きな理由は、日本軍の採用した自殺攻撃戦法と結びつけて考えたからである。

それにもかかわらず、アメリカ軍の積極的な援助と協力には、真心がこもっていて、立派だった。

イギリス側は、あくまでもこの水中戦法を強行するつもりだった。

というのも、比較的短期間のうちに、かつてないほど、この戦法を完全なものに仕上げ、いまや、意のままに駆使できる自信をもっていたからである。

そして、確かにそれだけの成果はあげたのだ。

第二次大戦における最も注目すべき水中作戦のうち、そのいくつかは、極東水域で戦われたものであった。

これには、「チャリオット」とX艇の両方が参加した。

X艇はここでは“XE艇”と命名されていた。

“E”は、“east”(東)の頭文字をとったものである。

まず最初に出撃したのは「チャリオット」だった。

マラッカ海峡入口の、マレー沿岸パケット港に碇泊中の、二隻の日本輸送船を攻撃せよ、という命令が発せられた。

その二隻とは、最近海難救助されて、目下、シンガポールヘの曳航を待機中の「スマトラ丸」と、まだ引き揚げ作業中の「ヴォルピ丸」であった。

スコットランドでの訓練時代から一緒だったトニー・エルドリッチと、シドニー・ウールコットの組が「スマトラ丸」を、一方「ヴォルピ丸」はW・S・スミス兵曹と、A・ブラウン司厨長が、攻撃することになった。

彼らの脱出用雑嚢〔ざつのう〕のなかには、万が一、彼らが日本軍占領地域内に足を踏み入れた場合を想定し、各人ごとに、俗にいう“血のわけた双子の兄弟の身分証明書”を入れて持っていた。

これは四角い白の絹布で、真ん中にイギリス国旗を配し、その回りに、東洋のいろいろな国の言葉で手紙文が書いてあった。

その各国語の手紙を翻訳してみると、次のようである。

「私はイギリスの海軍士官です。

これまで、日本軍との戦いに従事してきました。

もしここで私が捕虜になったなら、私はもう日本軍との戦いを続けることはできなくなります。

そこで、どうかお願いですから、軍隊へもどれるまで、私をかくまって、食事を与えて下さい。

もし、わが軍がマレー半島に到着するまで、あなたが食事を与えてくれ、私の身を安全にかくまってくださるなら、わが国の政府は、あなたに感謝のしるしとして、立派な褒美を差し上げるでしょう。

そのために、私は責任をもって、その意味のことを書き入れた身分証明書を、あなたに差し上げます」 |

|

ウールコット兵曹

|

6 新型「チャリオット」 top

この作戦で使用された「チャリオット」は、「マーク2」または「テリー」と呼ばれ、以前より格段に進歩したものであった。

かつて乗員は艇にまたがっていたが、この新型は、操縦室のなかに乗込むようになっていた。

しかも各艇ごとに、五〇〇キロの高性能爆薬をつめた弾頭をつけていたのである。

英潜水艦「トレンチャント」は、左右両舷の外殻タンクのうえに、一隻ずつ「チャリオット」を、しっかりと動かぬように積載して、一九四四年十月二十二日、出航していった。

トニー・エルドリッジが、シドニー・ウールコットと力を合わせて成し遂げた攻撃について、彼自身が書いた報告書を読むと、二人がうけた試練の数々には、身の毛もよだつ思いがする。

「潜水艦『トレンチャント』は、一九四四年十月二十八日未明潜水し、バケット港偵察のため、岸のほうへ近づいていった。

バケット港内に至るまでの道のりは、いたって平隠無事であった。

ただし、水中探知器担当士官からの報告では、付近一帯には、機雷が一面に敷設してあるから、注意せよとのことだった。

だが私たちは、うまく機雷を避けて通り、港から約七キロ沖合いの地点に到達した。

そこで潜望鏡をのぞいて、攻撃目標の船の様子を探ってみたところ、二隻とも、お互いに寄り添うようにして碇泊していた。

『チャリオット』の乗員たちはみな、目標船の姿と、陸上の目印になるものをとっくりと見ておくことができた。

これが、あとになって、非常に役に立った。

海はべた凪で、このぶんだと夜も晴れて、視界も十分なことは、まず間違いないと予想されたので、『トレンチャント』の艦長は、初めの計画どおりに、我々をあまり敵の近くで降ろすと、危険であると判断した。

『トレンチャント』は、午後七時ごろ、ゴー・ドルクマイの南方海面に浮上した。

月は沖天にこうこうと照り、申しぶんのない夜だった。

『チャリオット』の操縦士たちは、そこで艦僑にでて、もう一度、港の入口のほうを偵察してみた。

こちらから標的船を見るのには、まことに視界良好だったので、この分なら、攻撃を終えて潜水艦に帰投するのにも好都合だと思ったが、その実、私たちは、敵船の近くからこちらを監視されていたことには、少しも気づいていなかったのである。

大変豪華な夕食を終えたあと、午後九時に、私たちは装具を身につけはじめた。

この潜水装具をつけたままで、“ゼロ・アワー”(発進時刻)まで、じっと待っていたのでは、気がいらいらして、とても不愉快だったにちがいないが、幸いにして、潜水艦の乗組員たちが、通気装置を使って、ゴムのパイプで、たえず風を私たちのマスクのなかへ送りこんでくれたので、大変助かった。

発進時刻、午後十時十分。

『前部ハッチ開け……潜水隊員上へ』

その時点までに、私たちはすでに、自分たちの操縦席にゆったりと座っていた。

潜水艦長は艦首を下げ、いつでも潜水できる態勢をとっていた。

私たちの酸素吸入口は、水中に入る前から呼吸していたため、その熱で、焼けつかんばかりになっていた……」

7 月明かりで敵船を発見 top

「……私たちは、最後の指令を航海士からうけとった。

彼は、外殻タンクまで降りてくると、私たちのコースを、次のように指示した。

パケット港潜入まで、針路北65西の方角に一〇・五キロ。

パケット脱出の際は、針路南75東の方角に一一・三キロ。

午後十時十五分までに、全艇員そろって、つつがなく母艦から発進していった。

きめられたコースに従って、約一〇分ほど走ったとき、副手(ウールコット兵曹)が、私の方へなにやら合図を送ってよこした。

きいてみると、呼吸装置から酸素がこないので、今は、救急袋についている三時間用ボンベを使って呼吸しているというのだ。

そこで私たちは、また母艦までとってかえして、艇を横づけにし、この事故を報告した。

普通、こんな事故を起こした艇は、すぐに攻撃作戦から外されるところであった。

ところが、ウールコット兵曹は、水上航行で空気だけ吸って、行けるところまで行ってみろ、との指示をうけた。

彼はただちに、はい、やってみましょう、と答えた。

だれが考えても、これは大変勇気のいる決断だ。

もし、航行途中で急に潜水しなくてはならなくなった場合、たちまちにして、溺れ死ぬことはわかっていたからである。

再び母艦をあとにして、予定のコースを約二〇分くらい走ったころ、副手のウールコットが、万事OK、呼吸装置の酸素通気管はうまく作動している、と伝えてきた。

私たちはやや艇を水中に沈め、完全な平衡状態を保ちながら、第三速で港の入口をめざした。

出発時のごたごたで、無駄にした時間を取り戻すために、第四速にあげたところ、うしろ波が、艇尾を空中高く持ちあげていることに気がついた。

そこで再び第三速に切り換え、港へ潜入するまで、その速度を保ち続けた。

ゴ・タポウ・ノイ島の灯台の灯が、航行中ずっと見えていた。

二・五キロ離れた地点まできたとき、めざす敵船が見えはじめた。

とりわけその夜は、月の光が明るかったので、港の入口から一・六キロ手前で、第二速を使ってゆっくりと潜水をはじめた。

水は透き通るように澄んでいたが、水温は摂氏三〇度ぐらいだったと思う。

ところが進行中、はっきりした原因もわからないのに、急に五メートルから九メートルくらい艇が沈下することが、繰返し起こった。

おそらくは、冷水帯を通り抜けるたびに起こった現象だったのだろう。

敵船へあと五〇〇メートルという地点まできたとき、針路方向へ向けて、最後の潜水をした……」

8 敵船への最終潜水失敗 top

「……それからずいぶん長い時間かかったように思うが、私たちは、船首とおぼしき(というのは、そこは船体の幅が極端にせまかったので)あたりの下を通り抜け、向こう側へ出ようと進んでいった。

ところがその瞬間、なにが原因か全くわからないが、急に九メートルほど艇が沈んだ。

私はバラスト・タンクに空気は送らず、その場で艇の姿勢を立て直してから浮上を開始し、敵船の左舷の深度約六メートルのところまでやってきた。

その船の影の真下まできたとき、私はバラスト・タンクに空気を送った。

敵の船底に取付いたとき、艇の上に取付けてある金属の手すり棒のおかげで、ずいぶん助かった。

早速副手のウールコットは、艇内から外ヘでて、前方へ向かっていった。

弾頭と船底竜骨部とのあいだの距離が、まだだいぶ離れていることがわかったので、彼は私の方に向かって、艇をもう少し前へ出すようにと、合図を送ってよこした。

私が主モーターを始動させた瞬間、手すり棒がもろに私の水中眼鏡にぶつかり、体をうしろへ突き飛ばした。

そのために、私は艇の片側にしがみつき、たったいま取付いたばかりの巨船の船底に、両手をつっかい棒にして、体を支えていなくてはならなかった。

しかし、そうした事態になっても、私はいたって楽な気持ちでいられた。

少なくとも息だけはできたからだ。

とにかく、はやく弾頭を運んできて、ウールコットがそれを敵船底に取付けるのに、手を貸してやらなくてはならなかったので、私は船尾のバッテリーを始動させた。

彼は弾頭を艇からはずすと、それを抱えて進んでいき、その強力な爆薬を、二つの留め金で竜骨部にぴたりと取付けた。

その作業ぶりは、驚くほど早かった。

彼は、弾頭を船底にしっかりと固定したあと、時限信管を午前零時四十五分にセットした。

この弾頭取付け操作が終わるやいなや、ウールコットは艇へ戻ってきた。

私たちは操縦室のうえで固く握手をかわしたあと、脱出すべく発進していった……」

9 「チャリオット」海底に死す top

「……敵の船底から完全に離れるまで、ウールコットは艇内に入ってこず、外側にしがみついていた。

そのままで帰路についた艇は、二五メートルばかり敵船から遠ざかっていった。

さらに四〇メートルまで離れたとき、私は、副手ウールコットから四番合図――浮上せよ――をうけとった。

その合図を送ってくるからには、何か理由があるにちがいないと察した私は、敵船から五〇メートル離れた水面に浮上した。

それから、港外へ脱出すべく、緩速で水中走行に移った。

そのときも私は、絶対に敵からは発見されないという自信をもっていたが、幸いにも、その通りにうまくいった。

数分後、わが副手は、またも合図を送ってよこした。

万事OK、空気がうまい。無理もない。

敵船底に弾頭の取付け作業をしているあいだ中、彼の片方の酸素袋は水中に浮きっぱなしだったため、吸入管がよじれ、呼吸が大変苦しそうだった。それがなによりもつらかったことは、私にもよくわかっていた。

港の入口を完全に離れてから、私たちは浮上した。

主バラスト・タンクに空気を送りこみ、ゴー・ドルクマイを目ざして、第四速で進んでいった。

少し向かい波をうけたが、このときの走行は、快適であった。

いよいよ、旅路の終わりが近づいたところで、私はかねて打ち合わせてあった合図の信号を、懐中電燈の光で三回送った。

やがて、私たちを出迎えにやってくる“T”ボートの姿が見えてきた。

潜水艦に艇を横づけしようと近づいていくと、おびただしい赤い光で、艇を前面から照らしつけられた。

どうやら艦の乗員たちは、私たちがそのままいきすぎてしまうものと、感ちがいしたらしい。

第二艇のスミス兵曹も、たったいま帰投してきたばかりで、艦内にひきあげられるところだった。

副手ウールコットと私も、急いで艦内にひきずり入れられた。

それは、付近に一隻の魚雷艇がいるのを探知したという報告が、入っていたからである。

このために私たちは、艇の装備類はなに一つ、たとえば、懐中電燈一本すら持ちだすことができず、いや、艇そのものの救助、バッテリーの通気管の取りはずしさえも、できなくなってしまった。

二隻の『チャリオット』は注水され、主バラスト・タンクの空気は抜かれ、永遠に海底深く葬り去られてしまったのである」

10 スミスとプラウンの波乱な体験 top

スミスとその副手ブラウンは、エルドリッジ組よりも、さらに波乱にみちた体験をした。

彼らが潜水したとき、まっ先にブラウンが気がついたのは、彼の水中帽の穴から水が入りこみ、たちまち潜水服のなかまで、水びたしになったことだった。

しかし彼は、このことをあまり心配しなかった。

そのうち、弾頭がゆるんではずれかかっているのをスミスが発見して、ブラウンに知らせた。

そこでブラウンは艇からでて、弾頭の固定にとりかかった。その作業を行なうためには、彼は、しっかりと艇にしがみついていなくてはならなかった。

少しでも手を放すと、まるで石のように、沈んでゆく危険があった。

彼らの攻撃計画は、最初の七キロを水上走行、あとの三キロは、潜水航行することであった。

潜水地点まできたとき、彼らは当然、水中に潜ったが、そのあと四、五〇〇メートル進むごとに浮上して、艇の現在位置を確認した。それは、手間のかかる作業だったが、幸い、無事に標的船を発見し、攻撃に取りかかった。

彼らは水中から、敵船の巨大な胴体の黒い影を見届けたうえ、モーターを切ってから、水深六メートルのところを、船体に沿って、すべるように進んでいった。

彼らは、爆薬をできるだけ機関室に近いところに仕掛けたい、と思っていた。

しかし、さらに深く潜ってみると、敵船体は、半ば海中に沈んでいたので、爆薬を船底に仕掛けるのは、とても無理なことがわかった。

そこで二人は、一端その場から引き揚げ、もう一度戻ってきた。

今度は、ブラウンが艇からでていった。

その潜水服の内部は、依然として水びたしのままだった。

彼は、スミスと弾頭のそばを通り抜けて、船腹を調べにいった。

ところが、船腹には、フジツボが一面にぎっしりと付着していたので、とても弾頭を固定できそうにもなかった。

彼は本能的に、スミスのもとへとって返した。というのは、二人のあいだは数メートルと離れてはいなかったが、あたりは真っ暗やみで、スミスはもちろん、「チャリオット」の姿さえ、見定めることができないくらいだったからである。

バラスト・タンクに空気を送りこんで、ゆっくり浮上しながら、前へ進んでいった。

四メートルの深さのところで、彼らは船の甲板を見つけた。

ブラウンが再び艇からでていったが、今度は、弾頭を自らの手に抱えていき、それを、甲板の付属物にしっかりと取付け、時限信管をセットした。

この作業をやっと終えようとした瞬間、弾頭を結んでいた鋼索が解けて、ふわりと水中に浮かびあがった。

あわてた彼は、弾頭をつかむと、それを小脇に抱えて甲板の上を横切っていた。

そのあいだにも、信管に仕掛けた時計は、情け容赦なく、時を刻んでいった。

やがて、機関室へ降りていく階段が見つかったので、そこから下へ降りていき、弾頭を動かないようにして、置いてきた。

しばらくして彼は、もとの「チャリオット」に戻ってきた。

ふと気がついてみると、艇を離れてから、また帰ってくるまで、すでにもう二〇分も費しており、そのあいだに、二度ほど転んで、そのはずみに、手に酷いけがをし、おまけに潜水帽まで破いて、頭に深い傷を負っていた。

ブラウンとスミスは、かたい握手をかわすと、急いでその場から逃げだし、母艦「トレンチャント」のもとへ向かった。

11 ついに日本の輸送船を撃沈 top

ところが、数メートルと進まないうちに、スミスが息苦しさを感じはじめた。

そこで彼は、あわてて浮上すると、マスクを引き裂き、吸入管を口からはずした。

彼の口は、酸素吸入装置のなかから洩れだしたソーダ石灰(苛性ソーダと酸化カルシウムの混合物)のために、焼けただれていた。

ウールコットとエルドリッジ組と同様に、この場合、スミス組もまた、“浮上脱走”をせざるをえなかった。

だが幸運の女神が彼らを守ってくれ、ついに、敵からは発見されずにすんだ。

「トレンチャント」の近くまできたとき、彼らの艇の左舷のほうに、もう一つの艇の、二人の乗員たちの黒い影をみつけた。あっというまに、両艇が接舷するという、非常事態が発生した。

こうなってはもう、艇を捨てて、海に飛びこみ、泳いで潜水艦にたどりつく以外になかった。

自分たちの「チャリオット」が沈んでいくのを見ながら、スミスが泳ぎはしめた途端、彼の片足に、ブラウンががむしゃらにしがみついてきたので、ひどく泳ぎづらくなった。

しかし、潜水艦上から命綱が投げられたので、二人は艦上に引き上げられ、下の船室に急いで連れていかれたが、ブラウンの潜水服のなかには、水がまだどっぷりと入ったままだった。

下の船室で落着きを取り戻すと、まずブラウンが、いかにも申しわけなさそうに、何故さっき、彼がスミスの片足にしがみついたか、そのわけを説明した。

彼は、泳ぎを知らなかっかのだ!

彼が、どうして数多くの潜水試験をパスしてきたのか、それはいまもって謎に包まれたままだ。

しかし、その彼も結局は、泳ぎを覚えさせられたことは、いうまでもない。

「ヴォルピ丸」と「スマトラ丸」は、両船とも大破沈没した。

潜水艦「トレンチャント」は、セイロンのツリンコマリ基地に帰投した。

これで、波乱にみちた航海は終わったのである。

四人の「チャリオット」乗員たちは、涼しい高地で楽しい休暇のひとときを過ごした。

その後、極東水域では、もうこれ以上「チャリオット」を使った作戦は、中止しようということになったので、彼らは、ほかの隊員ともども、なつかしい母国イギリスヘ帰れることになった。

12 続行されたX艇作戦 top

「チャリオット」作戦は、一端こうして打ち切られたが、X艇(極東での呼称はXE艇)は、なおまだ、非常に活発に、作戦行動を行なっていた。

この極東海域における作戦で、抜群の戦果をあげたのは、一大英雄叙事詩ともいうべき、“ストラグル”作戦にとどめをさすであろう。

この作戦は、英海軍義勇予備隊員のJ・E・スマート大尉と、英海軍予備隊員のイアン・フレーザー大尉によって、遂行されたものであった。

両大尉は、それぞれXE1とXE3の指揮官であった。

その攻撃目標は、XE1が「那智」、XE3が「高雄」で、ともに日本海軍の誇る重巡洋艦であった。

一九四五年七月三十日の午前六時をすぎたとき、XE3と、その曳航潜水母艦「スティジアン」は、波静かなある水域に到着し、投錨した。輸送員から作戦員への乗り組み交替は、一度に四人ずつ、小舟によって行なわれた。

イギリス太平洋艦隊司令長官が提出した、この作戦関係の報告書のなかには、外海への輸送作業について、つぎのように述べられている。

「この作戦は、恵まれた天候のもとで行なわれた。

両艇とも、無事に作戦現場へ運ばれていった。

電話通信設備の故障は、その場しのぎの曳航方法に原因があった。

それは、もともと曳航には不適当な“S”級潜水艦を、使わざるを得なかったところから、起こったものである。

しかし、この事故そのものは、作戦にけ何の影響もあたえなかった。

それも、一つには、当日の天気がよかったせいもあるし、また一つには、曳航する潜水艦と、曳航されるXE艇の両乗員の情報資料訓練の成果によるところが大であった。

二隻のXE艇の輸送員たちの動きには、まことにすばらしいものがあった。

作戦成功のかげに、これら輸送員たちが、重要な役割を果たしている事実は、忘れられがちである。

高速での曳航は、けっして、やさしい、いや安全な仕事ではなく、ましてや快適な仕事などとはいえない。

曳航は、一回の航海にも数日間を要し、そのあいだを通じて、輸送員たちはたえず高度に張りつめた警戒心をもち続けなくてはならない。

そのうえ、輸送員たちは四六時中、湿気取り、機械の試運転、それに必要の際には、艇内のあらゆる装置の部品の修理といった、重要な任務も果たさなくてはならない。

作戦が成功するか否かは、輸送員から作戦員に引き渡された時点での、艇の状態いかんによる場合がはなはだ多い。

いかなる意味でも、X艇の輸送員は、けっして単なる“整備員”ではないのだ。

最もよく似た例をあげれば、XE艇の輸送員たちは、大型潜水艦の当直番にも相当しようか。

輸送員も当直番も、ほかの乗員たちが戦闘配置について、はじめてほっと一息つけるのである。

二隻のXE艇が、完全な状態で作戦員に引き渡されたことは、輸送司令官とその配下の輸送員たちの、最高の殊勲を示すものである」 |

13 航行は針路を修整しつつ top

XE3は、七月三十日午後十一時ごろ、ホースボロー・ライトから三六度の地点に潜入し、そこから時速五ノットで、針路を二四〇度にセットして、孤独なひとり旅へでた。

機関技士のリードが舵輪を操作し、ニュージーランド出身のスミス中尉が、操縦装置の管理にあたって、マジェニス上等水兵が操縦室に入り、さらに、艇の指揮官であるフレーザー大尉は、縦の外伜の上に乗って水面から顔をだし、機雷原をぬけるための航行指示をだしていた。

月は出ていたが、その夜は、空が一面にどんよりと雲っていたので、なかなか艇の位置が確認できなかった。 |

マジェニス上等水兵(左)とフレーザー大尉

|

作戦決行日の七月三十一日午前零時三十四分までは、同じ針路をとり続けたが、それ以後は、二六〇度に針路を変えた。

出撃前、イギリス軍情報部から、水路標識となるたくさんのブイの位置を指示されていたが、都合の悪いことに、それらのブイには、一つも照明が取付けていなかった。そのため、水上走行中でさえも、ただの一個すら発見できなかった。

彼らは手さぐりで、闇のなかを進んでいったが、午前一時二十八分になると、針路を二二四度に切り換えた。

フレーザーの考えでは、このままで約五・五キロほど走り、そこで再び、針路を二七九度へ変更するつもりだった。

そうすれば、敵の二つの潜水艦探知基地のあいだの、最も幅の広い水域の、ちょうど真ん中を通過できることになるからだ。

それから一〇分ほどたったころ、現在位置を確かめてみると、どうもあやしかった。

このままでは、艇はいま、ポ・マンギンから六キロほど二二三度の地点にいることになる。

そこで、再び針路を変え、今度は二一八度に切り換えた。

およそ一五分後に、四地点で測定した現在位置によって、正しい針路が確認された。

そこで、それに従ってまた針路変更となった。こ

うした、非常に困難な情況のもとに航行する場合、たえず針路を修整していくことが必要であった。

14 覚醒剤で士気高揚 top

フレーザー大尉は、依然として艇の外伜の上に乗っていた。

ちょうど午前三時をすぎたばかりのころ、彼は、どうやら水路標識ブイらしいものを発見した。

しかし、およそ五〇メートルまで近づいてみると、それは一隻の漁船だった。

あわてて針路を変えたXE3は、その場から遠ざかっていった。

午前四時二十分、二隻の船影が見えた。

一隻は油槽船で、もう一隻は護衛艦らしかった。

この二隻は、高速でこちらへ向かって近づいてきつつあったので、XE3は急いで潜水し、二〇分間海底にじっとしていた。

だが運の悪いことに、この潜水は、何の予告もなく行なわれたので、艇が海底に着いたはずみに、測定器が損傷をうけてしまった。

それから、艇は用心深く、浮力をひかえめにして、そっと水面にでてみた。

ところが驚いたことに、さっきの二隻の船は、遠ざかっているどころか、目の前に迫ってきつつあるではないか。

艇はまたもや潜水し、そのままの針路で走り続けていった。

そのうち、音響測定器からの合図によって、艇は、目下ジョホールの浅瀬を通過して目標ブイの西方へ向かいつつあることがわかった。

深度九メートルで、この特殊潜航艇は、ジョホール海峡を這うようにして進んでいった。

午前六時、指揮官、先任将校および機関技士は、眠気ざましに覚醒剤ベンゼドリン錠をのんだ。

この薬が効いてくるまでは、ある程度の時開かかかった。

事実、先任将校などは、水平舵の操作につきながら、三〇分間も眠りこんでしまった。

指揮官は、機関室の中央に立って、六〇センチほど前後に体をゆり動かしながら、予定の深度を保ち続けた。

この運動によって、潜航艇の平衡を保つに必要な角度に、微妙な変化が生じるわけである。

午前七時、艇の前方約八〇〇メートルのところに、敵の防護柵があることがわかった。

XE3は、再び海底に降りて、夜明けを待った。

今度は指揮官が、三〇分ほど仮眠をとった。

午前七時四十五分ごろになると、ベンゼドリンは、てきめんにその効き目をあらわしてきた。

乗貝たちの士気は、いやがうえにも高揚した。

潜水具のマジェニス上等水兵は、すでに午前五時から機関室で眠っていたし、機関技士のリードは、ベンゼドリンをのんでいたので、二人とも、もはや眠気はもよおさなかった。

15 目標艦「高雄」を発見 top

XE3は、深度三メートルで、加速しながら進んでいった。ただ、潜望鏡をのぞくときだけは、速力を落とした。

午前十時三十分、静かな、油のように凪いだ海のなか、XE3特殊潜航艇は、まるで倒れかかったぼろ家のように、ぽかんと口をあけっぱなしの防護柵を、通りぬけていった。

そのうち彼らは、一隻のトロール船を発見した。

おそらくは、湾口監視用に使われていた船であろうか、入口の東側に投錨していた。

そのそばを通るときには、万が一この船が潜水艦探知機を備えている場合のことを考えて、細心の注意をはらった。

XE3が、ジョホール海峡を経て防護柵に至るまでは、時間にして四時間半以上、距離にして一〇キロ以上あったので、それから計算すると、○・七五ノットの潮流にさからってきたことがわかった。

ジョホール海峡航行は、さしてむずかしくはなかった。

途中で出会った船といえば、同じ方角に向かっている、小型掃海艇ただ一隻にすぎなかった。

また、一隻の貨物渡船を、セラングーン港内で見かけたが、それは、すでに酷い損傷を受け、後部を吹き飛ばされたままの姿で投錨、というよりは座礁して、横たわっている感じだった。

海は全くのべた凪だったので、潜望鏡をだして、あたりをゆっくりと調べるというわけにはいかなかった。

目ざす敵艦、日本帝国海軍重巡洋艦「高誰」を発見したのは、昼の十二時五十分だった。

この知らせが一端伝わるや、乗員のあいだには、にわかに興奮の渦がまきおこった。

フレーザーは、直線航行を続けながら、すばやく潜望鏡をのぞいてみた。

のちに彼自身が語ったところによるとこうである。

「私ののぞいている潜望鏡から、三〇メートルと離れていないつい鼻先で、日本海軍の上陸員たちが、小型自動艇を舷側に積みこんでいるのを目撃したときには、全く、気も動転せんばかりに驚いた」

さらに、当惑の一瞬だったにちがいない。

16 直線突入攻撃決行 top

攻撃のための、最初の直線突入が決行されたのは、午後二時八分、ねらいの中心は「高雄」のA砲塔だった。

一五分後、XE3は、六メートルまで沈み、そのあと一二分間は、深度を六・五メートルから三・五メートルまで、いろいろ変えながら、ジョホール海峡の底を、こするようにして進んでいった。

午後二時四十二分、ドシンという物音とともに、艇はなにやらかたい物体に突き当たって、停った。

どうやらそれは、「高雄」らしかった。

計器盤の針は、深度四・五メートルのところを指していた。

情況は、はなはだかんばしくなかった。

海水が、あまりに透き通っていたので、X艇の外伜にそって仕掛機雷をひきずっていく潜水筒の姿は、上からまる見えであった。

そこで彼らは、艇を「高雄」の舷側に近づけ、平行に並ぶようにしようと試みたが、その死に物狂いの努力にもかかわらず、XE3の艇体は、びくともしなかった。

必死になって、一〇分ほどモーターを作動させ続けたあと、艇はやっとの思いで、いま落ちこんでいる窪みの斜面を、よたよたと這いあがり、深度四・二メートルの、薄日のさすところまで上昇していった。

一端目標艦から離れた彼らは、針路を北に変え、再攻撃に先立って、予備走行をはじめた。二度目の攻撃は、ねらいの中心を、敵艦の前部煙突において、艦底に潜ることにした。

そしてついに、XE3は「高雄」の中央の真下あたりの、大きさ七メートルほどの窪みのなかに身を潜め、そこで“お荷物”をおろした。

この二回目の突撃が開始されたのは、ちょうど午後三時をすぎたばかりだった。

それから、前回のときよりも、もっと海底すれすれに前進していき、後部計器盤の針が、深度七メートルを示した地点で停止した。

まさに敵艦の中心部の真下だった。

さてお次は、マジェニス上等水兵が、はらはらするような芸当を見せる番だった。

まず、酸素呼吸器を点検し終わったあと、彼は脱出区画へ入っていき、気密ドアをしめ、満水させてから、外へ出ていった。

最終的に彼は、合計六個の仕掛機雷を、二個一組ずつにして三つに分け、それを互いに一三・五メートル離して、「高雄」の汚れた艦底に取付けた。

艦底の汚れがあまりひどかったので、仕掛けの留め金を取付けるためには、金槌とのみを使って表面についている垢をけずり落とさなくてはならなかった。

この作業中、マジェニスは、酸素呼吸器と管とのつなぎ目から、思いがけず空気がもれ、それが泡となって、水面へのぼっていくことを、かなり心配していた。

もし敵艦上で、誰かがこの泡を発見したら、おそらく敵は、警戒心を呼び起こすだろうと思ったからである。

もう一つ面くらったことには、彼がこれまで、さんざん見馴れてきた船体の形とはちがって、「高雄」の艦底は角がとがっていたのである。

だから、機雷を留め金でとめても、果たしてそのまま動かないで固定できるか、非常に不安だった。

そこで彼は、思いきって機雷同士を互いにその締め金でしっかりとつなぎ合わせ、二組を竜骨の一方側に、一組を反対側に取付けて、その場から動かないように固定した。

17 マジェニスの勇気ある行動 top

もともとが口おとなしい、アイルランド人のマジェニスであったが、その彼が今度の作戦で自分がうけもった作業については、こう語っている。

「私の第一印象は、まあ、なんて陰気な海だろう、ということだった。

敵艦の底は、まるで水中ジャングルのようだった。

磁石式仕掛爆弾を、しっかり取付けるため、私は、藪のようにからみついている海藻や、一面にぎっしりと付着しているフジツボを、もぎ落とさなくてはならなかった。

爆弾を取付けながら、私は、ふと昔のなつかしい訓練時代を思い出して、あのころにそっくりだなあ、と思った。

訓練のときにもよくこうして自分の標的艦の底に、いくつもいくつも模擬爆弾を仕掛けたものだ。

私は、この作業に四五分間を費やして、それからやっと、特殊潜航艇にもどった」

潜水員マジェニスが帰投してくると、左右両舷に積んであった信管つきの高性能爆弾を、水中に投下することになった。

左舷の爆弾は、たちまち水中にすべり出していったが、右舷のそれは、搬送機が動かなかった。

内部からあれこれと操作してみたが、どうしても爆弾を放出することができず、しかも、その爆弾は浸水していた。

そのため、XE3の浮力は非常に低下してしまった。

そこで、全速前進するため出力をあげた。

それでやっと、艇は敵艦からおよそ九メートルそこそこ離れたところまで、たどりついた。

フレーザー大尉は、その次に起こった事態について、こう述べている。

「この際、どうしても必要なことは、いま深度五メートルで潜水している艇から、誰か潜水員が一人外に出て、外部から、故障した爆弾搬送機を取り除くことだった。

これは、大変危険な仕事だった。

というのは、乾湿ドックの上部の蓋をあけたとき、必ずや泡が浮き上がることほ間違いないし、そのとき、もし敵艦上から誰かがこれを発見したら、透き通った水面下、わずか数メートルのところにいるXE3の姿は、たちまちにして、見通されてしまうからだ。

このとき、マジェニス上等水兵が、先ほど仕事を終えたばかりで、疲れきっていたにもかかわらず、この新しい任務を、まっ先に買って出た。

その顔には、敵を前にして、偉大な勇気と決意の色がまざまざとただよい、どんな危険をもかえりみぬ不敵の面魂がよみとれた。

132

午後四時二十五分、彼は、再び酸素呼吸器を身につけ、大型のスパナを一挺、手にして出ていくと、艇の外伜のほうへ向かった。

七分ほどかかって、搬送機を上からガンガン叩いたり、発射栓をねじ切ったりしたあげく、ついになんとか、搬送機を艇外ヘ放り出すことに成功した。

そして、午後四時三十九分に、乾湿ドックに入った」

この、危険きわまりない情況下でなされた勇気ある行動について、マジェニス自身は、さりげなくこう語るだけだった。

「右舷の爆弾が、浸水のため動かなくなったことがわかったとき、フレーザー大尉がすぐ、よし、俺が出て行って、取り除いてくる、といい出したが、どっこい、餅は餅屋ですよ、まかせといて、と私が出ていっただけだ」

18 XE3にふりかかる災難 top

かくてついに、XE3は、もときた道を再び防護柵のほうへ向かって、とって返すことになった。

しかし、その行く手には、なおもいくたの災難が待ち構えていたのである。

帰路の途中、極端に低温の冷水層に突っこんだため、気がついたときには、内部の平衡用タンクを使っても、艇の姿勢を安定に保つことができなくなっていた。

そこで主バラスト・タンクに、一部空気を送りこむことが必要となってきた。

どんな場合でも、艇の姿勢の均衡を保つことは、非常にむずかしい仕事だった。

というのは、海水の比重は、たえず変化していたからである。

事実、ちょうど午後五時過ぎ、「高雄」からわずか一六〇〇メートルしか離れていない地点で、XE3は、やむなく六〇秒ほど、水面から頭を出してしまった。

午後七時、一隻の快速モーターボートが、うなりをあげて艇の真上を走りぬけていった。

このときの模様を、フレーザーはつぎのように述べている。

「見張りの者が、もし一人でもモーターポート上にいたとすれば、おそらく、X艇の上に立ったり坐ったり思い思いの姿勢で耳に手をあて、いまにも爆発音が聞こえてくるかと神経をとがらせて待っている、全艇員たちの姿を見ることができたであろう。

幸いにして、我々は見つかることもなく、やがて防護柵に到着、午後七時四十九分、何事もなく、そこを通りぬけた」

XE3は、防護柵の地点で針路を変え、深度九メートルを保ちながら航行を続け、午後九時浮上、ディーゼル・エンジンを使って航行、ジョホール浅瀬ブイから数メートル離れた地点を通過した。

午後十一時三十分、母艦「スティジアン」発見のために、見張りを立てた。

午後十一時四十五分、期待どおり「スティジアン」からの緑の燈識が、前方に見えてきた。

19 「那智」の艦底爆破に成功 top

一方、XE1に乗り組んだスマート大尉は、最初から不測の災難に見舞われ続けたので、ついにその攻撃決行の時刻が、延び延びになってしまった。

潜水戦隊指揮官が、英太平洋艦隊司令長官あてに提出した、全作戦経過報告書のなかには、こう記されている。

「スマート大尉は、時刻も遅かったので、実際に巡洋艦『那智』の艦底に潜って、艇を操作することは不可能と判断し、仕掛爆弾を艇に取付けることを断念した。

そこで彼は戦法を変え、艇を敵艦船体の、尖出部のそばまで近づけ、爆弾を、その下に投下することにした」

スマート大尉は、彼自身が書いた報告書のなかでも、自分に割り当てられた目標にたいして攻撃を敢行しなかった点について、みすがらを強く責め、それから、話題をXE3がうけもった巡洋艦「高雄」のことに切り換えている。

しかし、見方を変えてみると、防護柵の入口が閉鎖される時刻については、全く情報に欠けてはいたが、一般には、日没とともに閉ざされる、というのが通念となっていた。

もしそれが事実だったとすると、スマート大尉の攻撃時刻は、予定より大幅に遅れていたので、彼がそのまま敵艦の底に仕掛機雷を取付ける作業を強行していたならば、おそらく防護柵の内側に、閉じ込められてしまっていたであろう。

万が一、防護柵内に閉じ込められたままの状態のときに、敵艦の爆発がおこったとしたら、さきの潜水戦隊指揮官の言葉をかりれば、「……嫌な思いをするどころか、十中八九、本人の命はなかったであろう」というものだ。

潜水戦隊指揮官は、さらに言葉を続けてこういっている。 |

スマート大尉

|

「潜水員が暗夜に対潜網を切り裂いて脱出に成功することは、まずありえないことだ。

防護柵から外へ脱け出せないとなると、あとはもう、敵の捕虜になることしか考えられない。

そこで訊問されたあげく、ついに泥を吐く。

そのため、将来の作戦が、根本から駄目になってしまうことさえありうるのだ。

ここでもう一つ、心にとめておかなくてはならぬ事実がある。

それは、スマート大尉がXE3は必ずあとがらやってくるものとばかり思っていたところ、実はXE3のほうが一足さきに、時間どおり作戦を完了してしまったことだ。

さてそうなると、敵艦近くでのXE1の活動には、大変な危険がともなってくる。

行動中、XE3がすでに仕掛けずみの信管が、いつ爆発をひきおこして、スマート大尉の体が、粉々に吹き飛んでしまうかわからないからだ。

しかし、この危険も、スマート大尉は十分に承知していた。

彼の下した判断は、正しかっかようだ。

それは、いろいろな場合の危険を考慮に入れての、冷静で計算しつくされた、良識ある決断だった」 |

XE1は、さらに不幸な目にあった。というのは、艇を、最後に拾い上げてくれることになっていた、潜水母艦「スパーク」と、約束の夜、ついに出会うことができなかったのである。

そこで、そのあたりの海域で、次の日の夜まで待ち、そこでやっと、うまく母艦に接触できた。

この作戦の実質的戦果は、敵巡洋艦艦底爆砕であった。

このときの作戦の功により、フレーザー大尉とマジェニス上等水兵は、それぞれビクトリア十字勲章を、W・J・L・スミス中尉は殊勲十字章を、機闘技士リードは顕功章を授与された。

スマート大尉は殊勲章をうけた。

20 X艇の航海は快適そのもの top

第14潜水戦隊指揮官だったフェル大佐は、かねてからサイゴン〜シンガポール間、およびサイゴン〜香港間を結ぶ海底ケーブルを、X艇に五本爪のついた小型錨をつけてひっぱらせて、切断しようという考えをいだいていた。

この小型錨なら、必ずケーブルをひっかけて、その所在をつきとめることができるだろうと思ったからである。

(実はこのケーブルは、一八七三年ごろ敷設されていたので、おそらくは、もう海底の泥中深く埋まっていたかもしれなかったが)。

一端錨がケーブルをひっかけたら、潜水筒が、X艇から出ていって切断すればよい。

軍情報部は、よくわかっていた。

ただ、この作戦にどんな危険がともなうかは、皆目見当がつかなかった。

この作戦を遂行するために、すでに二隻のX艇の指揮官として、二人のかつての戦友同志が選ばれていた。

XE4の指揮にあたるのがマキシー・シーン大尉、彼と行動をともにするのがヴァーノン・コールズ機関技士だった。

この二人はともに、かつてベルゲンの湾内で、ドイツ商船「バレンフェルス」を撃沈しかときの仲間だったのである。

今度は、二人してサイゴンヘ向かった。

XE5は、ウェストマコット大尉が指揮をとった。これもまた、同じベルゲンで、浮きドックを沈めた勇士である。

XE4は潜水艦「スピアヘッド」に曳航されて、七月二十七日正午に出航した。輸送員たちはみな、歴戦の古強者〔つわもの〕ばかりだった。

しかも、その仲間の一人として、イギリス海軍義勇予備隊員ジョン・ブリトネル中尉が、かつてのベルゲン攻撃の際と同じ役を引き受けていたことなどもあって、彼らにとっては、まことに楽しい再会のひとときであった。

三日にわたる航海中、彼らの見かけたのは、ただ一隻の舟、しかもそれは、戦争とはおよそ縁のないジャンクだった。

航海は快適そのものだったので、特殊潜航艇も、長時間にわたって水上曳航され、輸送員までもが、ときたま艇をはなれて、この心地よい南海の海で泳ぐことを許された。

それは、人を容易に寄せつけぬ、冷酷なあの大西洋のことを思うと、まるで天国と地獄ほどの差があった。

大西洋では皆な、二四時間のうち二三時まで、水の中に潜ったままでいなくてはならなかったのだ。

21 小型錨で敵のケーブル発見 top

乗員たちの交替は、七月三十日の夜、岸から約四〇キロ沖合いの地点で行なわれた。

今度の任務は、高度の専門的技術を要したので、作戦員の数も五人に増えた。

マキシー・シーンとヴァーノン・コールズのほかに、イギリス海軍義勇予備隊員ケリー中尉と、二人の潜水員、すなわち海軍義勇予備隊員A・K・バージアス中尉と、同K・M・ブリッグス中尉が新しく加わった。

目標水域への突入は、シーンが艇の外枠、つまりデッキの上に乗って、針路を指揮しながら、好調なすべり出しだったが、途中で一天にわかにかき曇り、ものすごい疾風が吹きつのってきたので、シーンの体は、文字通り艇外の波のなかに叩きつけられてしまった。

彼はやっとの思いで、艇の突出部にしがみつくと、自分の力で艇に這いあがり、水びたしの濡れ鼠のような姿で、またもとの位置に戻って、指揮をとりはじめた。

このときの小さな幸運がなかったら、彼は、おそらく波にのまれて、そのまま行方不明になっていたであろうし、また艇内の乗員たちは、だれ一人として、彼のいなくなったことには、気がつかなかったにちがいない。 |

A・K・バージアス中尉

|

ケーブルの敷設してあるとおぼしき水域まで近づくと、XE4は潜水し、アメリカ軍の敷設した機雷原のなかを、航行していった。

そこで、五本爪の小型錨を、綱で曳いていくことになったが、その重みのために、今度は艇の姿勢を一定に保つことが大変むずかしくなってきた。

いや、それでなくてさえ、艇は平衡を保つために、先ほどからすでに、大変な苦労を重ねていた。

実は、これから潜入を予定しているメコン・デルタから流れ出した冷水層のなかに、もろに突っこんでいたのである。

と、突然、小型錨が何かをひっかけた警報が鳴りひびいた。

すでに、潜水装具に身をかためて待機していたブリッグス中尉は、すぐさま乾湿ドックのなかに飛びこみ、注水をはじめた。

しかし艇を飛び出していった彼は、警報が何かの間違いであったことを発見した。

そこで、ブリッグスは艇に戻り、一同は再び掃海を続けていった。

ところが、また、錨が何かをひっかけた合図があった。

ブリッグスは、再度にわたって出ていった。今度は本物だった。

水面から差し込んでくる、ぼんやりした光線を通して、ブリッグスは、海底に横たわっているケーブルを見つけた。

彼は早速、手にした圧搾空気利用の切断機を使って、仕事に取り掛かった。

ほどなくして彼は、サイゴン〜シンガポール間を結ぶケーブルから切り取った、三〇センチほどの切れ端を手にして、艇内に戻ってきた。

その顔には、いかにもうれしそうな笑みがあふれていた。

このケーブルの切れ端には、早速、明るい色のリボン(少々湿ってはいたけれど)が二つ結びつけられた。

そのリボンは、ブリックスがしるしをつける用具として使っていた布きれを利用して作ったものだった。

リボンの明るい色は、艇内の雰囲気を、一段と花やいだものにした。

22 ケーブルの探索に限りない労苦 top

次の作業は、サイゴン〜香港間ケーブルの路線を、探し出すことだった。

これもうまく成功した。

だが、今度の場所は、深度計のさすところによれば、一五メートルから一六・五メートルの海底だった。

この深さでは、潜水員が酸素を使って潜って行くことは、非常に危険だった。

今回はバージアス中尉が、この作業をやりとげるために、艇から出ていった。

しかし、彼は一端ケーブルまでたどりついたものの、どうしたことか、切断機がはたらかなかったため、新品と取り換えるために、戻ってきた。

彼は艇内にしばらくとどまって、普通の空気を十分に吸った。

これは、賢明なやり方だった。

こうしておけば、深海において、酸素を吸入したときに起こる危険を防ぐことができたからである。

少憩ののち、彼は再び、ケーブルのある海底へとって返した。

そして、ものの見事に、また一つ、リボンで飾られる“優勝杯”を、胸にしっかりと抱きしめて帰ってきたのである。

この作戦の成功のあとを、くわしくたどってみるにつけても、その初期の段階で、バージアスともブリッグスとも共通の個人的友人であった、二人の熟練した潜水員が、全く同じ深度で、海底電信ケーブルを切断中に、おそらくは窒素による昏睡状態が原因で命を失った事実は、よく考えてみる必要がある。

XE4はそれから母艦「スピアヘッド」と、再び出会うべく出発した。

二四時間とちょっとで、艇はこの“ふとっちょ兄貴”型「スピアヘッド」にめぐり逢い、まもなく連れ立って、基地への帰路についた。

その航海の途中で、彼らは、最初の原子爆弾が投下されたというニュースを耳にした。

XE5に乗り組んだウェストマコット大尉は、香港寄りの側でケーブルを切断しようと試みたが、うまくいかなかった。

香港の近海は、水が澄んでいて、まことに美しいという評判だったが、彼らがその水域に入ってみると、その評判とはまるで裏腹の、とんでもない悪条件ばかりがそろっていた。

彼らはここに到着するまでに、すでに酷い目にあっていた。

三昼夜がかりで、ラマ島周辺の警戒厳重な危険水域を、やっとの思いで通り彼けてきたのである。

彼らは四回にわたって、この香港近海水域から外海へ航行して、海底をさらってみたが、何の手応えも得られなかった。

四日間、ほとんど休みなしに錨をひきずりまわして、海底を探ってみた。

クラーク大尉とジャーヴィス中尉が、海底の泥のなかに、腰のあたりまでのめりこんで、躍起になってケーブルを探したことも、たびたびであった。

ウェストマコットと先任将校デュング、それに機関技士グリーンウッドの三人も、四日間、ほとんど一睡もせずに、精魂こめて働き続けた。

こうした、全員の努力にもかかわらず、ケーブルらしいものの痕跡は、何一つ見つからなかった。

皆なはひどくがっかりして、気落ちしてしてしまった。

そのあいだ、一方ではXE4に乗り組んでいた、シーンとその部下の隊員たちが、母艦「ボナヴェンチャー」に帰りつき、シンガポール攻撃後に、フレーザーやスマートがうけたのに劣らぬ、歓迎攻めにあっていた。

23 原爆投下で対日作戦終結 top

最初の原子爆弾投下(広島。一九四五年八月六日)は、日本軍の行動に関するかぎり、直接の影響はないように思われた。しかも、連合軍のマレー侵攻は、日一日と迫っていた。

フレーザーの「高雄」攻撃は、確かに成功だった。

だが、「高雄」の沈んだ海は浅かったので、その砲のいくつかは、まだなお使用可能であり、それは、シンガポール島に上陸してくる味方の部隊にとって、脅威になりかねなかった。

そこで、この脅威を完全に取り除くために、新しい攻撃命令が下された。

帰還してから、一週間とたたないうちに、再びフレーザーはXE3に、シーンはXE4に乗り組んで、この作戦を完遂すべく、ジョホール海峡目がしての、出航準備を整えていた。

ところが、第二の原子爆弾投下(長崎)によって、この作戦は不用となった。

作戦停止命令が出たとき、フレーサーとシーンの乗る二隻のXE艇は、曳航潜水母艦に向けて急行するため、まさに出航の寸前だった。

かくて、極東における戦争は、終わりをつげた。

そして、母艦「ボナヴェンチャー」は、ウェストマコットと、その指弾するXE5を救出するために、フィリビンヘ向けて、出航していった。

サイゴン〜香港間ケーブル切断作戦の成功により、シーンには殊勲章、ウェストマコットには殊勲十字章、クラーク、ジャーヅィス、ブリッグス、およびバージアスの四人にも殊勲十字章、そして、八つの殊勲報告中にその名が載った。

24 太平洋方面水中作戦 top

潜水戦隊指揮官フェル大佐は、太平洋方面において、彼が指揮をとった水中作戦が、いかに展開されたか、そのときの情況を、こう述べている。

「母艦『ボナヴェンチャー』が、六隻のXE艇を積載してロズセーを出航し、太平洋方面に向かっていたころ、太平洋戦争は最高潮に達していた。ところが、八週間たって我々が到着してみると、事態は一変していた。

我々は、三週間トリニダードに閉じ込められ、暑気訓練ばかりやらされた。

しかも、途中ハワイの真珠湾に寄ったところ、ニミッツ提督から、X艇などいらんと、にべもなくつっぱねられた。

この一撃をくらって、士気はたちまち阻喪してしまった。

だが、まだいくぶんの希望は残されていた。

というのは、我々はアドミラル諸島のマヌスヘ行け、という指令を受け取っていたからだ。

ところが、そこへ行きつくまでに、我々の行先は、さらに南のブリスベーンヘと変更された。

そこへ到着したときの我々は、尻尾をしょんぼりたれた負け犬も同然、お先まっ暗であった。

私は、フレーザー提督に会うために、シドニーヘ飛んだ。

ところが、彼は私に、メルボルンのダニエル提督のところへ行って、X艇が艦隊に何かの役に立つかどうかを、相談し合うよう命じた。

しかし、私がフィリピンヘ飛んで、そこのアメリカ海軍当局と、最終的な話し合いをしたいと申し出ると、提督はいやいやながらも許可をくれた。

このときの空の旅は、全くやりきれないものであったが、それでも四日後には、フィリピンのスビック湾で、アメリカ海軍のジェームズ・ファイフ提督との会見にまで、こぎつけることができた。

私は提督の家のベランダに、彼と差し向かいに腰をおろして、コーヒーを飲みながら、わがX艇の利用価値について、あらゆる言葉をつかって、できうるかぎりの説明をした。

提督は、その私の言葉に、何時間にもわたって、じっと耳を傾けていた。

この会談の最後になって、彼は、私のそれまでの発言内容にたいして、驚くほどの深い理解を示してくれた。そして、私の心に、なるべく打撃を与えないように、慎重に言葉をえらびながら、なおかつ彼の言わんとすることが正しいことを、私に納得させたうえで、こうのべた。

『今となってはもう手遅れだね』

しかし、このときから提督と私とのあいだに、友情が芽生えた。

そして、そのあと数ヵ月にわたって、提督と会う機会があったが、そのたびに、この人物にますます心をひかれ、最も誠実で飾り気のない、しかも有能な男に出会ったのだ、という感じをますます強くしていった。

アメリカが参戦する以前、ジェームズ・ファイフは、イングランドでしばらく暮らし、イギリス潜水艦に乗り組んで、しばしば危険な哨戒の任務についていた。

彼は、わがイギリス海軍をよく理解し、ほめたたえ、かつ尊敬していた。

だが同時に、その限界をも見ぬく慧眼〔けいがん〕の持ち主だったので、アメリカ潜水艦隊も、この限界に突き当たらないようにと、たえず研究をおこたらなかった。

イギリスにおいても、わが潜水艦関係者たちはみな、ジェームズ・ファイフをよく理解し、愛し、そして彼から多くのことを学んだ……」

25 アメリカ海軍ファイフ提督 top

「……疲れ果て、意気消沈してシドニーヘ戻ってきた私は、早速、フレーザー提督のもとへ顔を出した。

彼は私の立場に、同情はしてくれたが、かといって何の希望をも与えてはくれなかった。

それからほどなく、あるちょっとした機会から、ファイフ提督の友人に会った際、彼の話から、マレー、中国と日本のあいだを捨ぶ電信連絡綱を切断する必要のあることを教えられた。

そこで、私は、ただちに司令長官に会い、そのあと、ブリスベーンにおいてあった私の船へ飛んで帰り、その船をグレート・バリアー環礁内の秘密碇泊地へ隠した。

その後、X艇によって海底ケーブルを発見し、切断できることが実証されはしたが、悲しいかな、その成功のかげには、最も勇敢な隊員が、二人まで命をおとしたのである。

かつて彼らと出会い、ともに働いてきたことを、私は今でも名誉に思っている。

それから私は、ニューギュアを経てフィリピンヘ飛んだ。

そこで私は、興奮に顔を輝かしたファイフ提督の出迎えをうけた。

その参謀たちに、早速、X艇の作戦計画を練るよう指示が下された。

また、提督自身も過密な日程のなかから時間をさいて、我々の努力にたいし、協力と助言と指針を与えてくれた。

我々はそのあと、使い古しのケーブルを群生した珊瑚や、海底の古い泥のなかに深く埋めこんで、訓練を開始した。このために、私はオーストラリアヘのとんぼがえり旅行を繰返した。

どんな飛行機でも、片っぱしから利用した。

飛行場がジャングルにおおわれているような島を除いて、激戦中の島や未占領の島など、延べ六四〇〇キロにわたる、島から島への、長い空の旅を続けた。

失望のどん底にありながらも、作戦計画をたて、訓棟にうつり、そして最後の実地演習にこぎつけるまで、二ヵ月近くかかった。

もしあのとき、ファイフ提督の援助や、わが司令長官の信頼がなかったならば、そしてまた、第14潜水戦隊全員の忠誠心と、活力と勇気がなかったならば、フレーザー、ウェストマコット、シーン、およびスマートたちは、あの偉大な攻撃作戦に、勇躍乗り出して行くことはなかったであろう。

ジェームズ・ファイフについては、書くべきことがまだたくさんあるし、将来は、もっと多くのことが、彼について語られるであろう。

しかし今は、彼の名は、アメリカ海軍のなかにのみ、とどめておくのが妥当かもしれない。

アメリカ海軍全員は、いまや、その尊敬の念に輝きみちた顔を、そろって提督のほうへ向けているのである。

私は部下として彼に仕えたこと、そして、私の人生において、最も意気あがったあの二週間を通じて、彼の司令旗を、わがイギリス海軍潜水母艦『ボナヴェンチャー』艦内に掲げることのできたことを、今更ながら、誇りに思うものである」

top

**************************************** |