|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

2 英海軍水中作戦、準備完了

イタリアの二人乗り人間魚雷が、アレキサンドリア港に碇泊中の戦艦「クイーン・エリザベス」と「ヴァリアント」の攻撃に成功したという知らせを耳にしたウィンストン・チャーチルは、一九四二年一月、参謀本部にたいして指令を発し、地中海のイタリア海軍部隊をしのぐ戦果をあげられるような、作戦計画を要求した。

1 筒ぬけだったイタリア海軍情報 top

チャーチルは、例の鼻っ柱の強さをむき出しにして、

「イタリア海軍が行なった程度の攻撃をイギリス海軍ができないはずはない。

いや、なぜイギリス海軍も人間魚雷を使ってイタリア海軍以上の戦果をあげようとしないのか」

とはっぱをかけた。

これにまっ先に応えたのが、当時潜水艦隊司令長官としては世界でも第一級といわれていた、海軍大将マックス・ホートン卿だった。

海軍省とても、現状にたいしてただ漫然と手をこまねていたわけではない。

彼らはすでに、イタリア海軍の用いた新機軸の水中戦法について、十分な情報を手に入れていた。

たとえば、イタリア海軍が第一次大戦終了時から、早くも人間魚雷の研究に着手していたことなども知っていた。

また、イタリアがこの作戦計画を初めて本格的に実行に移しだのが、一九三五年であったことも、イタリアで活躍していたイギリス情報機関を通じて、わかっていた。

さらにイタリア軍は、二〇〇〇人の潜水隊員を使って、イギリス及びフランス艦隊に奇襲をかけるという、いってみれば水中版「真珠湾攻撃」のような野心的な計画を立てていたことさえ、筒ぬけになっていた。

イギリス海軍の専門家たちに、ただちに命令が発せられた。

あらゆる点からこの水中攻撃戦法を検討した上で、必要な装具を生産改良し、攻撃隊員を募集し訓練せよ、というものだった。

ただし、その実行にあたって特に意をそそいだのは、この作戦行動を地中海の温い水中で実施しないで、多くのフィヨルドを持ったノルウェー沖の、身も凍るような海中で行なうことだった。

というのは、その湾内には、イギリスの生命線というべき輸送船に繰返して攻撃をかけてきた、あの憎むべきドイツの主力艦隊が、碇泊していたからである。

だから、隊員の潜水服は、どんな極寒の水温にも耐え得るように設計された。

2 潜水服は実用性抜群 top

もう一つ、ぜひとも備えておくべきものに、水中に潜っていることを敵の監視隊から発見されぬように、証拠となる泡の出ない、絶対に安全な水中呼吸器があった。

こういった条件を満たすことはもちろん必要だったが、それにもまして“早期実行”というさし迫った問題があった。

この作戦は緊急を要した。できるだけ手早くやり遂げねばならなかった。

その当時はまだ、潜水用の水中呼吸器に酸素は利用されていなかった。

唯一の例外として、デービス水中脱出装置(DSEA)があったわけである。

これは、損傷を受けた潜水艦から脱出するときに使われた器具で、シーベ・ゴーマン社(イギリス)工場が生産していたものである。

この会社はまた「水陸両用一型」という酸素呼吸装置も生産していた。

この装具をつけると、潜水筒は一〇メートルの水深で、四〇分から一時間にもわたって作業を続けることができた。

これは、“時計の振り子式呼吸”の原理に基いて働くようになっていた。

潜水筒が背負っている外部の“肺”から吸いこんだ酸素は、一端口から吐き出されるが、その呼気の中には、まだ相当量の酸素が含まれているので、フィルターでその中の炭酸ガスだけを取り除き、再び人工肺に送り返す仕組みになっていた。

この過程では、泡は一切出なかった。

だから、この装置は「隠密行動」という点では、条件にかなっていたわけである。

一九四一年、一人の特殊任務将校が、この水陸両用一型酸素呼吸器をつけて、特別に作られた潜水槽の中で訓練を受け、のちに彼は、ハルフォード川を潜水したまま渡ってみせた。

薄いゴムの潜水服の下に、彼は厚手の潜水用毛織物を着込んだ。 |

デービス水中脱出装置:以前は損傷を受けた

潜水艦からの脱出用として使われていたものだが、

のちにイギリス潜水部隊の制式装備として採用された

|

ゴムの潜水服は、首と手首と足首のところがあけてあった。

のちにこの潜水服は、“干満自在服”として有名になった。

服の中に流れこんだ海水は、体も毛織物もぐっしょりと濡らしてしまうが、そのうちこの海水は体温で温められ、外部の水温よりも温くなって、潜水員の体は、外部の寒気の影響を受けなくてすむのである。

この実験によって、潜水筒の水中防寒具と安全呼吸器に関する問題は、あらかた解決がついた。

3 酸素中毒が懸念される潜水服 top

酸素呼吸器のところで述べた安全という言葉を余り正直にとってもらっては困る。

その理由は、水中戦のあらゆる方法を考え出したイギリスの先駆者、クェンティン・リーブス(むしろ“Q大佐”という名のほうが有名だった)の書いた報告書の中の、次の一節を読んでいただくと、もっともわかりやすいだろう。

リーブスについては後ほど改めて触れることにする。

「純粋な酸素を吸いこんでも危険がないのは、一般に水面から水深一〇メートルにいたるまでのあいだだけである。

これより深くなると、人間の体の代謝機能に変化がおこるため、酸素は有毒に働くようになる。

浅海潜水装具をつけた一般の潜水員ならば、ごく短時間に、せいぜい一五メートルぐらいまで潜るのが限度だが、潜水の名手ならば二五メートルから三〇メートルぐらいまでは潜ることができる。

しかし、ここで注意しておかなくてはならないのは、いかに名手といえども、つねに酸素中毒の兆候には、気をくばっておくべきことである。

一端その症状が現れたら、ただちに浅海へと浮上する必要がある。

もしも潜水中に唇や瞼、あるいは四肢に異様な痙挙をおこす、口が自由にきけなくなる、幻像が見える、不安感に襲われる、目まいがする、などということを自覚したときには、明らかに酸素中毒症候群のおこる前ぶれである。

酸素中毒は、そのまま放っておくと意識を失うか、ひどい時には意識不明のまま死んでしまうことがある」

リーブスはその後進を育成するために、自ら進んで、危険な水中実験にいどんだ。

多くの志願兵たちが、彼のあとにつづいた。

それを彼は、かいつまんでこう報告している。

「二〇メートルの深さまで潜っても、今日も“酸素ピート”というニックネームの青年は、元気でやっている」

|

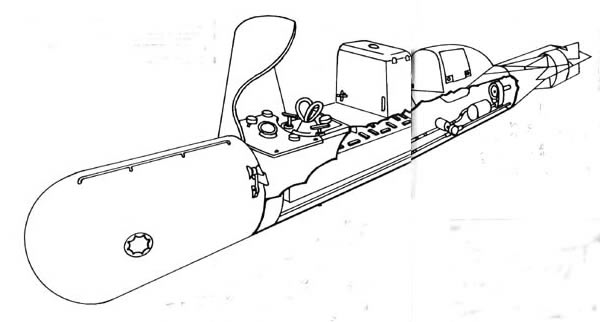

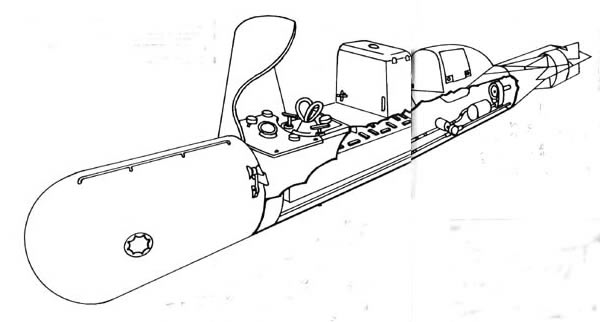

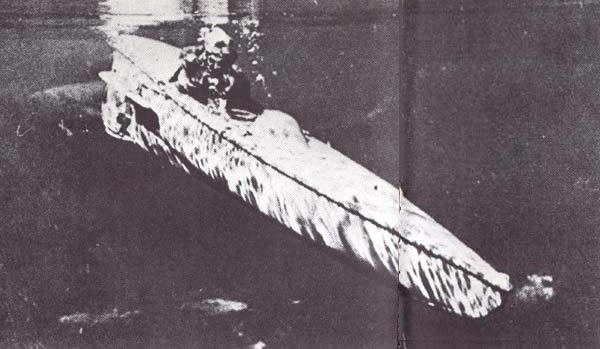

イギリスの二人乗り人間魚雷「チャリオット」

イギリスの「チャリオット」二人乗り人間魚雷、排水量:詳細不明 武装:272キロ分離可能弾頭、

速度:2.9ノット 航続距離:約30キロ、全長:詳細不明 全幅:詳細不明 吃水:詳細不明

|

4 二人乗り魚雷「チャリオット」 top

遅くとも一九四二年の夏には、訓練を開始するように計画がたてられた。

というのは、それまでに是が非でも、イタリアの七年がかりの技術に追いつき、できれば追い越さなくてはならなかったからだ。

だが、目下のところ参考になる情報といえば、お粗末なことに、イタリア軍が攻撃に失敗したとき捕獲した、傷だらけの部品に頼る以外はなかった。

それでも、このポンコツの装置を手がかりにして、ついに二人乗り魚雷「チャリオット」(古代戦車の意)を、開発、完成したのである。

攻撃隊員たちは、これをよく“ジープ”と呼んでいた。

この「チャリオット」は、普通の魚雷と同じ大きさで、全長約七メートルくらいだったが、分離弾頭を取付けていた。

これに二人の“騎手”〔チャリオティア〕がまたがって、上手にあやつりながら進んでいったのである。 |

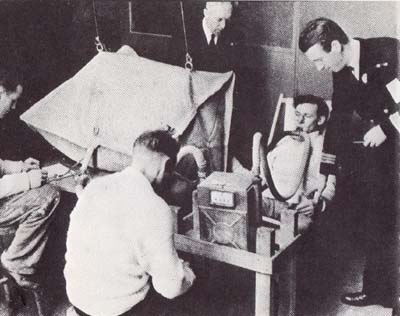

スレードン潜水服をつけて魚雷の操縦席についている乗員

|

艇長は前部座席に坐って、もっぱら艇の操縦と航行にあたり、副手は艇長のすぐうしろの後部座席に坐って、防潜網を切り破ったり、弾頭を目標艦の船底に仕掛けたりする任務にあたった。

敵艦への弾頭の取付けは、滋石を用いるか、または弾頭の先についている環に結びつけてある鋼線の一方の端を、竜骨部に留め金で止めておき、時限信管つき弾頭を、艦底の水中にぶら下げておくような方法をとった。

場合によっては、やや小型の機雷を船底に付置させることもあった。

「チャリオット」の仕組みは、いたって簡単だった。

駆動は、電気モーターによった。

小型の操縦桿を左右に動かし、方向舵を前後に動かせば、水平舵(潜水、浮上用の舵)を操作することができた。

二つのポンプ用レバーのうち、一つは、艇の前後のバラスト・タンク中の全水量を同時に調節でき、もう一つは、前部タンクの水を後部タンクヘ、あるいはその逆の操作もでき、浮上も潜水も意のままだった。

さらに、メイン・タンクの開閉レバーや、浮上中に重大な計画変更がおきた場合に、排水用の圧搾空気の量を減らす、制御バルブもついていた。

こうした機器類を巧みに操作しながら、艇長は見事に魚雷を潜水させ、あとは水平舵と方向だけを頼りにして、酸素呼吸器使用限度ぎりぎりの深度にまで、到達できたのである。

5 小型潜水艇をさらに開発 top

この“ジープ”艇は、原理的にも大変よくできていて、実戦訓練においても、ほとんど常時、実によく働いた。

しかしこの艇には、どこか気まぐれなところがあった。

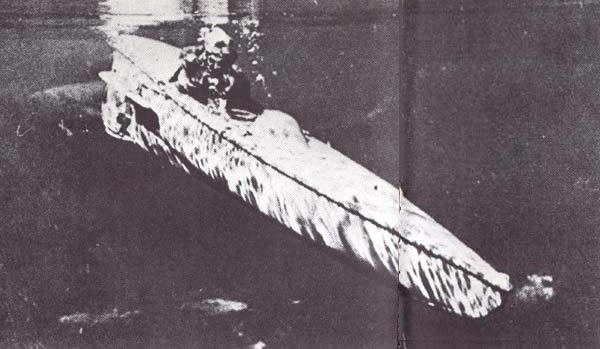

そこでイギリス海軍は、この「チャリオット」のほかに、四人の攻撃隊員を乗せる、通称“X艇”と呼ばれる、特殊潜航艇の生産に、早くもとりかかった。

X艇は全長一三・七メートルで、最大直径は、普通の体格の人間が、まっすぐ立っていられる潜望鏡下は別として、一・七メートルであった。重さは、全装備で約四〇トン。

艇内は四つに区分けされていた。

前部区画は、ポンプや補助機関の作動、炊事や照明、また潜水中の艇の駆動のために、必要な電力を供給する蓄電池室であるとともに、貯蔵室でもあり、潜水員たちやその潜水服、水中呼吸・装具なども、そこに詰め込まれていた。

これら一切が積み込まれると、乗組員たちの寝る場所さえなかった。

第二の区画は、一般にW&D、つまり干満区画と呼ばれるもので、大型潜水艦の場合の、デービス式脱出室の原理に基いて、作られたものだった。

この区画は、必要に応じて満水にすることも、空にすることもできた。

この装置のおかげで、潜水員たちはわざわざ艇を浮上させなくても、ハッチから自由に出入りできたし、他の区画に水が入っていても、ここだけは空の状態にしておくこともできた。

この区画は、高さ一メートル、縦六二センチ、横一・二メートルの広さだった。 |

公開走行のあとX艇に勢ぞろいした特殊潜航艇乗員

航行中のイギリス海軍X艇

|

|

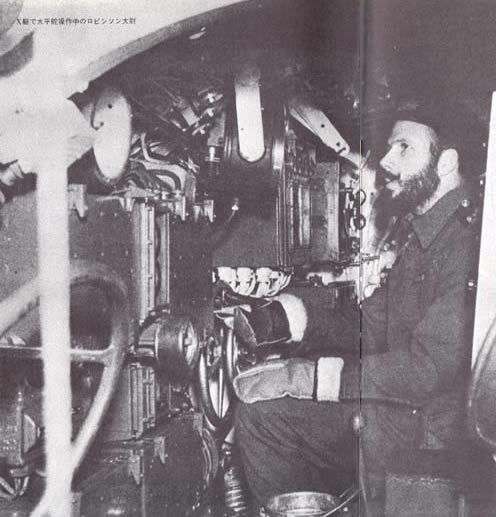

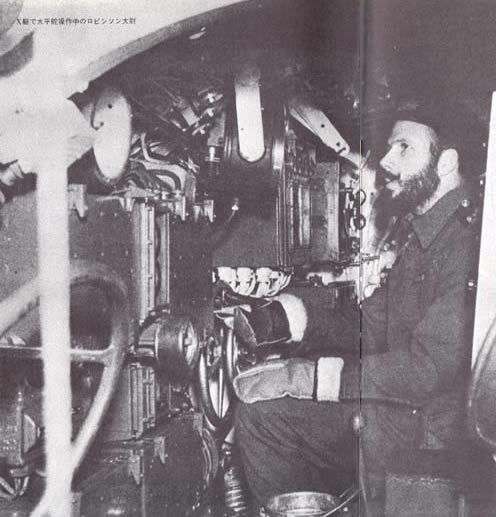

X艇で水平舵操作中のロビンソン大尉

|

6 複雑構造の「X艇」内部 top

第三の区画は艇の心臓部で、各種の複雑な機器類が、ぎっしりと組み込んであった。

最先端部には舵手が座り、そのまわりのいろいろな制御レバーやハンドルを操作して、舵を動かすことはもちろん、その他一切の運転作業をしなくてはならなかった。

この区画に続いて、やや盛上ったドームがあって、その天井を突き抜けるようにして、二本の潜望鏡が外へでていた。

一本は広角視野のもので、遠近二重焦点式になっていたから、たとえば、敵艦の下にもぐりこんだときなど、すぐ上の艦底を、近くで仰ぎ見るのに役立ったし、水面に浮上したときには、遠くの空を飛んでいる敵機を、いち早くとらえることもできた。

もう一本の潜望鏡は攻撃用のもので、三メートルまで上げ下ろし自在だった。

この潜望鏡は、ラジオのアンテナくらいの細さであるが、解像力は抜群で、水面上にわずか五センチ頭を出しただけで、艇上周辺の水域の敵状が、手にとるように映しだされた。

それでいて、こちらの姿が発見されることは、ほとんどなかったのである。

艇が戦闘中、あるいは水中で何らかの作戦行動をとっている際には、この潜望鏡ドームの後方、つまり艇尾に近い位置には、先任将校が一人つきっきりで坐っていて、先述の操舵手同様、いろいろなスイッチやレバーやハンドルのついた水平舵や電力装置の操作に当たることになっていた。

このドーム内の他の場所には、空気清浄器、潜望鏡昇降装置、ポンプ類と、それを駆動させるモーター、及び様々なハンドル、レバー、計器類などが、ぎっしりとつまっていた。

また、そこには、いろいろなパイプや把手に取り囲まれるようにして、艇員一人がやっと体をちぢめて横になれるような予備寝台も、一台しつらえてあった。

炊事は電熱を使って、二重鍋でうまくやっていた。

この鍋を使ってコーヒーをわかし、缶詰を温め、じゃがいもや卵を茄で、それが終わると、洗って片づけた。

第四の区画は、ほとんど足を踏み入れる余地はなかった。

そこには、ジャイロ・コンパス、空気圧縮機及び何十という計器類、パイプ、ハンドル、バルブ、それにもちろん空調装置や、水上走行時に艇を駆動させるディーゼル・エンジン、潜水時走行用の電気モーターなどが、ひしめき合うように並んでいた。

7 居住性よりも航続距離を優先 top

作戦記録によりはっきりとわかるように、これらのX艇は、最初から居住性の快適さなどは全く無視して、建造されたものだった。

ディーゼル機関を積んだこれらX艇は、驚くべき航続距離を持ち、蓄電池だけで、三六時間も潜水していることができた。

艇の構造は安全にできていたので、しばしば非常な深海で演習した。

また耐波性にもすぐれていたから、荒れ狂う大西洋の、北極の気候にも似た悪条件のもとでも、長期間にわたって訓練を続けることができた。

乗員たちは、交替制で働いた。

四時間勤務につけば、あとの四時間は非番となった。

一人が艇の操縦と航行管理にあたり、もう一人は艇の常時整備と、電気回路にとっては一番の脅威である、凝結を防ぐ作業に従事した。後者はまた、食事の用意もした。

“戦闘配置”の場合には、全員それぞれの部署についた。

艇長は、攻撃用計器の操作にあたり、海図を調べながら、時々潜望鏡をのぞいては、艇の針路をきめていく。

先任将校は、主力モーターと水平舵の操作を受けもつ。

第三の隊員(一般にはこれも士官だが、場合によっては、水兵のこともある)は、浅海用潜水服を身にまとうと、酸素吸入器を背負い、顔につけるマスクだけは外したままで、常時発進待機の姿勢をとっていた。

あと一人の機関室技師(略してERA)は、よろず屋よろしく、班長や先任将校の片腕となって、その命ずるままに舵輪をまわし、第三の男が、いよいよ攻撃にうつるために、X艇から出発するときには、その手助けをした。

機関室技師はまた、すべての機械類を管理する責任を、負わされていた。

四人の乗員のなかでも、潜水隊員が最も重要な使命を負っていた。

というのは、敵艦に機雷を仕掛けるという、彼本来の役目は別として、その他にもしばしば、非常に危険な仕事をしなくてはならなかった。

よく漆黒の暗闇のなかで、艇が思わず鋼線でできた対潜網に突っこむことがあるが、そんなとき潜水隊員は、圧縮空気で作動する鋼線切断機を手にして、干満ドックから飛び出していき、X艇の幅の狭い前部に立ったままで、鋼線の網目を、一つまた一つと断ち切っていくのである。

時と場合によっては、防潜網によじ登り、網目を次から次へと切り進んでゆき、艇が通り抜けられるほどの穴をあけることもあった。

この作業を終えると、歩いて艇の後部まで行き、艇がそっと通り抜けるまで、網にあけた穴を、手でひろげて支えていた。

艇が無事通過し終わると、身軽に、ハッチから再び艇内へ入っていった。

|

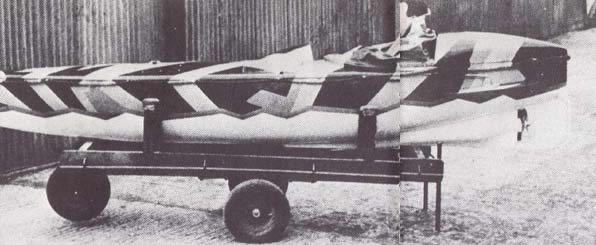

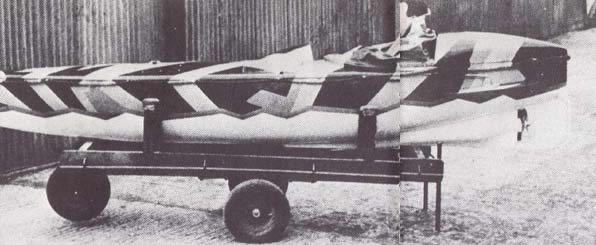

「眠れる美女」=〔電動式潜水カヌー〕に自ら乗った考案者のクェンティン・リーブス

|

8 斬新設計の「眠れる美女」誕生 top

海軍当局によって、このX艇の実験と、それに基く設計改良が進んでいるのと、ほとんど時を同じくして、全く斬新なアイデアによる、別の特殊潜航艇の設計が、一人の男の天才的頭脳に芽生えつつあった。

クェンティン・リーブスこそ、この新型艇「眠れる美女」の生みの親であった。

彼は、この艇を案出するまでの一部始終と、その誕生にいたるまでの周囲の情況を、くわしく書き残している。

敵港に潜入する手段として、しばらくカヌーによる攻撃方法が採用されたことがあった。

暗闇にまぎれて侵入したカヌーは、伸縮自在の棒の先につけた機雷のちょうど吃水線の下あたりに、仕掛けてくるのである。

しかし、レーダー、港口の防護柵、防潜網の発達、水上パトロールの強化、それに主力艦艇のまわりの水面に、木製の浮き台を設けて、その上で歩哨が監視するようになってからは、カヌー攻撃は一変して、危険きわまりない仕事になってしまった。

こうした進んだ防御策の裏をかくためには、カヌーを魚雷艇に載せて運ぶか、あるいは潜水艦の気密室に収納しておき、それらの母艦から、迅速に発進させることが必要だった。

一端発進したら、カヌーは自力で、敵の防衛線まで近づき、そこで注水した上で潜航し、危険に満ちた敵の防潜網の下を、くぐって通り抜けていく。

敵の港に入りこんだら、今度は攻撃点を見定めるために、ほんの瞬間だけ浮上したあと、ただちに再び潜水し、敵艦に機雷を仕掛ける。

あとは潜水しながら、悠々と帰投してくればよい。

安全海域までやってきたら、浮上して、水上ボート同様に、母艦に引きあげてもらうのである。

ところがここに、このカヌー作戦に興味をもった一人の将校がいた。

彼は、この艇の将来のありかたに関する要望書を、当局へ提出した。

しかし彼自身、かねてから船酔いの癖があり、いまだかつて、一隻の小舟さえ設計したこともなく、ましてや水の底に潜ったことなどは、ただの一度もない、潜水についてはずぶの素人であった。

その上、彼の肩書は陸軍大佐だった。

だから、しばらくは彼の上申書が、(とりわけ海軍当局によって)無視同様の扱いをうけたのも、無理はなかった。

この将校こそ、クェンティン・リーブスだったのである。

やがて海軍当局も、彼のねばりに根負けして、その“犬の遠吠え”にも似た提案を、実行に移す許可を与えた。

この許可が下りてから八ヵ月たって、彼が日夜夢にまで見た、一隻の小型潜航艇が、大きな貯水槽のそばの台車の上に、その完成した姿を現したのである。

この時すでに、リーブスは、すでに潜水に伴う危険をも熟知し、それを避けるために、二人乗り人間魚雷の“騎手”たちが使うにふさわしい、特殊な水中呼吸装置の使用法にも、精通していた。

|

潜水中の|眠れる美女」

|

9 設計者自身が試験走行 top

この艇の初めての水中試験に関する、彼自身の報告書には、今さら何もつけ加える点はない。

彼はこの艇の、そもそもの発案者であったばかりでなく、その設計者でもあり、しかも、最初の試験走行のときには、自ら操縦桿をにぎっていたからだ。

「貯水槽は、一五〇〇メートル四方ぐらいの広さで、水面は穏やかであった。

青空からは、太陽が照りつけていたが、水中で忙しく作業をしているときには、この太陽が、コンパス代わりをしてくれるので、好都合だと思った。

まず私は、太陽の方向へ向かって、水中航行をしようと考えた。

貯水槽の水面を、約三〇〇メートルほど走ってみたが、艇の操縦性は、誠にすばらしく、流線型の船体は、さざなみ一つ立てず、滑らかに進んでいった。 |

訓練中の電動式潜水カヌー

|

水槽の向こう側まで行きつくと、艇を止め、艇首をかえして太陽の方へ向けてから、“万事OK”のサインを送り、自由注水口のバルブを開いた。

艇は潜水し始めた。

水がデッキの上を洗いはじめたとき、自分の浮力をほどよく調整するため、私は操縦室の外側に手をかけて、艇から外へ脱け出し、さらに艇の底を泳ぎ抜けて、また反対側から乗り込み、そこでしばらく休んだ。

それから、注水バルブを再び開くと、艇はぶくぶくと音を立てながら、潜水していった。

艇が完全に水中に沈むのを待って、私はその上に、直立の姿勢で立ち、水中眼鏡が水面すれすれのところにでる程度に、頭を水から出した。

すべてのバルブの栓を締め、艇を揺り動かして、様子を見た。

潜水時の姿勢は完璧だった。

そこでいよいよ、始動を開始した。

私は体中の筋肉を緊張させ、櫂〔かい〕を漕ぐように、手で水をかきわけながら、太陽の真っ正面に向かうように、艇首をまわした。

ついで、水平舵を“潜水”の状態にして、“微速前進”に移った。

艇は、まるで人魚のように滑らかに、水面から滑降していった。

操縦舵を通常の位置に固定して、水平舵の平衡を保った。これで潜降が止まり、艇は滑るように前進していった。

水中を通して、火の玉のような太陽の姿が、目の前に浮かんで見えた。

私は操縦舵を下へ押して、少し浮上すると、その場で艇を水平に保った。

それは、全くばかばかしいほど簡単な操作だった。

この操作を繰返していくうちに、しだいに自信をもち、気持ちの上で余裕もできてきた。

私は、電源のスイッチを切って、艇の水中姿勢を調べてみた。緑色の水藻の細かい切れはしが、いくつか私の水中眼鏡にまつわりついていた。

私は体をのりだして、下の方を覗き込んでみた。艇は完全に停止しており、徴動だにしなかった。

まるで、固型ガラスの中にでも、閉じこめられているかのような感じだった。

ところが、それに見とれていた余り、私自身の体が、いつの間にかまるで重力を失ったかのように、水中に浮き上がっているのだった。

あわてて下へ潜ろうとしたが、その努力もむなしかった。

私は運動の自由を失ったことに、大きな驚きを感じたので、艇に戻ったあとで、改めてこの奇妙な現象について、あれこれ考えてみた。

そのうちふと気がついてみると、あたりは真っ暗で、おまけに、両耳に激しい痛みを感じた。

艇は、相当の深度にまで潜水しており、浮上にとりかからなくてはならなかった。

燥縦桿を“微速前進”に、水平舵を“最上昇”に切り換えると、艇は前進しながら、急角度で浮上していった。

私は、その角度を持続し続け、ついに、太陽の光のさんさんと降りそそぐ、水面へ出た……」

10 「万事うまくいった!」 top

「……この艇の建造にあたった人たちが、試航の成果を案じながら、快速艇に乗りこんで待機しているのを思い出したので、私は彼らの方に向かって、安心するように手を振ってみせた。

それから、再び潜水に移り、艇を水平に保ちながら、“全速”にスイッチを入れた。

艇はちょっと揺れて、前方へつんのめった。

そのため、前からおし寄せてきた波を、もろにかぶって、私の体は、操縦席の背もたれにいやというほど叩きつけられた。

これはちょっと意外な出来事だったが、我ながら、いささかおかしかった。

緑の細かい藻が、私の水中眼鏡の前をものすごい勢いで、走り抜けていった。

私は、頭をぐっと下へ向けたまま、計器盤から目を離さないように、背を丸めた。

この時すでに、艇は予定の針路から外れていた。

そこで私は、上方を見あげて、太陽の位置を探し求めた。

それが大失敗となった!

水中で、急に体を動かしたため、波が水中眼鏡をさらっていってしまった。

瞬間、水が入るのを防ぐために、両眼を閉じたが、しばらくは盲目も同然だった。

私は手さぐりで艇を操作し、やっとの思いで浮上した。

快速艇が駆けつけてきた。

私は彼らと二、三、言葉をかわしたあと、別の水中眼鏡を借りた。

そして、近くで艇の操作をしているあいだは、快速艇のエンジンを止めておいてくれるように頼み、再び潜水にかかったが、今度はできるだけふかぶかと、操縦席に身を沈めておいた。

“全速前進”は快調だった。

“潜水”も、“浮上”も意のままに操作できた。

暗黒の水底へ静かに降下、確実に艇を水平に維持、水面へ浮上、それから再び潜水。

その操作は全く簡単で、やさしかった。

次に水中で、艇をちょっと転覆させてみた。

ところが、艇は自力で、ものの見事に復元したのである。

このあと、私にしばらく、水上走行を試みた。

その途中で、快速艇の下を潜って、通り抜けたりした。

けっこう私は、楽しんでいたのである。

たとえて言えば、遊園地で管理人から“もう時間ですよ”と告げられてからも、まだもう少し遊んでいたいという、あの気持ちだった。

さよう、万事うまくいったのだ!

わずか数分間のうちに、失敗の恐れや故障の心配は、すっかり消えてしまった。

岸に引き上げられた艇を取り囲んで、私たち仲間は、心から喜びあった」

11 しゃれた「眠れる美女」の由来 top

この艇に「SB」、すなわち「眠れる美女」という名前がつけられたことについては、おもしろいエピソードがある。

この艇の開発を始めてから、まだ日も浅いある時、設計作業にとりかかっていたリーブスは、工場の床の上に据えつけられてあった艇の“実物大模型”の上に、両眼をつむって横たわり、ある特殊な問題について、考えをめぐらしていた。

その時、たまたま傍を通りかかったスタッフの一人が、仲間に向かってこう言った。

「おい見ろよ、あの眠れる美女を」、これで名前は決まった。

しかし、お役所という所は、洒落や冗談が通じないとみえて、公式の呼称は「自動潜水式独漕船」、略して「MSC」ということになった。

このMSC、通称SB(眠れる美女)が参加した作戦は、極秘の性質のものであった。

だから、今わかっていることといえば、SOE、すなわち海軍特別作戦本部所属の攻撃隊員によって、使用されていたらしいという程度のことである。

このSOEは、敵の占領地に潜入して、レジスタンス運動をおこし、組織的な破壊活動を指導していた。

「眠れる美女」に関する記事は、イギリス公開資料の文献のなかにも、載ってはいる。

しかし、SBについての情報は、極端に少なく、「SB艇は海軍特別作戦本部によって使用されたり」という、秘密めいた記事以上のものは見当たらない。

くわしい記録は、海軍特別作戦本部が保管していたのだが、その本部も、今は廃止され、同時に記録も、闇に葬られてしまった。

12 SOE隊員は戦いがすべて top

クェンティン・リーブスは、機密保特上の理由もあって、彼の発明した艇が、どのように作戦に使われたか、ということに関しては、一切口をつぐんで、触れなかったが、それでも、筆者たちには、作業に従事した人たちのことについて、話してくれた。

この話のなかには、彼らが海軍特別作戦本部の仕事に関係していたという事実を暗示するヒントが、随所に感じとれる。

「この連中は、人生を愛していた。

みんな若くて、体力があり、陽気で、しばしば態度がのんきすぎることもあった。

彼らはすべて、国内のいろいろな地方から集まってきた志願兵で、頭も良かったが、その多くは、極めて神経質だった。

しかし、みんな二つの事だけは、実行する決意をしていた。

一つは、自分自身の感情や恐怖心に打ち勝つこと。

もう一つは、自分個人の力で、敵に徹底的打撃を与えること。

敵の占鎖地にもぐりこんだ場合や、変装して攻撃目標に近づいていくような場合には、軍の制服などを着ているわけにはいかない。

だから、この場合、万一捕虜になったら、訊問されたあとは、死刑にされることはほとんど間違いない。

多くの場合、訊問に正直に答えるよりは、むしろ死を選んだほうが、本人にとっては、心の救いとなるのだ。

彼ら一人一人に与えられた作戦任務は、敵の港湾内に碇泊中の艦船の攻撃、敵の水域深く潜入して、戦略的に重要な防塞門の破壊、敵地の海岸の偵察、あるいは接触、時にはまた、水中の暗闇のなかで、敵の探索から逃れるために、悪戦苦闘しなくてはならないことさえある。

しかし、彼らの作戦は、もっと大きな作戦面から見た場合、ほんの一部にすぎない。

たとえ、彼らの攻撃作戦が成功したところで、それだけで戦争が終結するわけのものではない。

彼らの功績は永遠に発表されもしなければ、人の口の端にさえのぼらないかもしれない。

しかし、彼ら作戦部隊員にとっては、戦うことがすべてなのだ。

それは、誠につらい人生の試練にちがいない。時には成功するかもしれない。

またときには、やむにやまれぬ失敗に、泣くこともあるだろう」 |

|

訓練にとりかかる志願兵たち

|

13 兵員補充は志願兵で top

特殊潜航艇、及び人間魚雷各隊の兵員補充は、すべて志願制による。

この補充作業は、二人とも有能で百戦練磨の潜水艦乗組将校の管理下に、運営されていた。

一人はG・M・スレードン中佐、もう一人はW・R・フェル中佐であった。

二人とも、現役の潜水艦乗りとして、抜群に優秀な人材だったが、気質の点では、大きな違いがあった。

スレードン中佐は、身重一八三センチ、体重約八六キロで、イギリスの代表選手として、国際ラグビー試合に出場したこともあった。

彼は、肉体的にも頑健で、すばやい決断力をもち、疲れを知らぬ精力の持ち主だった。

この新しい任務についてから、彼は、改良潜水服を作りあげた。

これがのちに、“スレードン潜水服”として普及したものである。

一方、フェル中佐は、部下たちから“ちび公”という愛称で呼ばれ、親しまれていた。

ニュージーランド出身で、部下の士官や兵たちの扱いには、非常に気をくばり、いつも打ち解けた、柔らかい物腰で相手に接していた。 |

魚雷隊員のつけた新しい装備品を視察する

ジョージ六世国王とW・R・フェル司令官

|

だが、この柔らかさも、一端、攻撃作戦の開始が目前にさし迫ってくると、中佐の顔からは、さっと消え失せてしまうのであった。

軍の長い伝統の中でも、かつて例を見ない、この危険な任務につく志願兵の募集にたいして、イギリス海軍は、緊急な関心を示した。

その際、まず重要なのは、機密保持だった。

だから、最終的に選びだされた隊員たちだけに、その究極の目的を伝えることにした。

開発後まだ間もない段階の二人乗り魚雷の噂が、知らぬ間に人の口から口へと伝わり、ついにはその情報が、ドイツヘ流れることも考えられたからである。

|

潜水の合図を出す前に訓練生一人一人のDSEA「デービス水中脱出装置」の調節をする教官

|

14 真のエリートだけを選抜 top

そこで、志願兵たちには、引続きもっと苛酷な肉体的精神的テストを課し、その成績によって、人員をふるいおとしていくというシステムを採用した。

その結果、真のエリートだけが、将来の作戦任務につくために、残された。

このときの、予備講義や各種テストの内容については、シドニー・ウールコット(彼自身、もと人間魚雷乗員だった)が、こう述べている。

「我々は、ポーツマスのフォート・ブロックハウス潜水艦基地に碇泊中の英艦『ドルフィン』に派遣され、我々の監督官になるシェルフォード少佐から面接を受けた。

我々は、三日間、酸素呼吸装置をつけた潜水についての、講義を受けた。この講義は、下士官たちによってなされ、彼らは実際にスレードン潜水服をつけて、初歩の、しかし、もっとも危険な実験を、やってみせてくれた。

我々はこの潜水技術に関する、あらゆる知識を学んだ。

しかし、当時はまだ、技術的にはたいして進んでいなかった」 |

引続き、ウールコットは、隊員たちを酸素呼吸袋置に馴らせ、その効用に信頼を持たせるべく計画された、一連の潜水訓練について述べている。

「我々はまず手はじめに、「ドルフィン」艦上に設けられた、深さ四・六メートルの水槽の中で訓練を受け、ついでポーツマス港のはるかはずれにある、ホーシー島の人工湖で訓練を続けた。

この訓練期間の終了時には、最初一〇〇人いた志願兵のうち、わずか一六人だけが残った。

一六人はそれからシーベ・ゴーマン工場に送りこまれ、そこで悲劇的な、だが貴重な経験を得ることになったのである。

八月のある午後、シーベ工場に着いた我々一六人は、まさに寄せ集めの一団だった。

その顔ぶれは、兵曹一人、体操教師一人(英海軍内では“棍棒”という名で通っていた)、上等水兵一人、A・B級水兵三人、二等水兵三人(そのうちの一人が私)、火夫長一人、火夫二人、それに炊事兵三人であった。

潜水実験は、二階建てビルディングの中に設けられた、深さ、直径とも四メートルの円筒型水槽と、深さ七・六メートル、直径一・八メートルのもう一つの水槽、それにいくつかの訓練用加圧室と、あの悪名高い事件をおこした、いわゆる“壷”のなかで行なわれた。

すぐにわかったことだが、この“壺”は、誠に残酷な仕掛けになっていた。

これは、深さ約四メートル、直径六メートルの加圧タンクで、ふちが丸くなっていた。

ちょうど、あのチャーチルの、有名な山高帽子を思い出していただけばよい。

一階の床にあけた穴から突き出た上端には、長径七六センチ、短径六〇セノチの、卵形をした出入り口があった。

この口は、重い気密ドアでしっかりと蓋をされ、内側へ開くようになっていたが、その開閉は、二重装置によってなされていた。

|

16 訓練目的を知った志願兵たち top

この厳しい訓練は、一応一九四二年十二月十五日をもって打ち切られたが、その結果、さらにふるい分けが行なわれることになった。

訓練の終わった志願兵走ちは、再びフォート・ブロックハウスに戻った。

そこで、一人一人がシェルフォード少佐の面接を受け、将来、二人乗り人間魚雷に乗り組んで、実戦に参加する意志があるかどうかを訊ねられた。

このときになって初めて、彼らは、過去に受けたきつい訓練の目的を知り得たのだ。

実をいえば、彼らが志願してくるずっと以前から、すでに、同様の訓練が行なわれていたし、現実に敵の水域で、積極的な攻撃作戦が実施されていたのである。

ただ、その機密が完全に保たれていたために、誰も知らなかっただけなのだ。

面接のあと、一同はスコットランドのロッホ・コリーに派遣された。

その湾内には、潜水母艦「タイタニア」が碇泊していた。

ここで初めて、彼らは熟練した士官たちの操縦する“シープ”すなわち二人乗り人間魚雷の活動のありさまを目にしたのである。

ここで志願兵たち一行も、先輩に追いつき追いこせの意気ごみで、訓練にはげんだ。

スコットランド特有の冷たい水中で、日夜、仮想敵艦めがけての攻撃が繰返されたが、ここでの訓練期間は長く、しかも難渋をきわめたものであった。

夜間は、目つきの鋭い教官たちが、強力な投光器を手に各種の舟艇に乗りこんで、水上を巡視してまわり、針路計算を誤った艇を発見でもすれば、ただちに投光器で、水中に合図を送った。

志願兵たちの腕は、しだいに上達し、巧妙になっていった。

だが、ここでもまた、様々な理由、たとえば生理的、心理的な痛手のために(なかには致命傷を負った者もある)、訓練に耐えることができず、ついに脱落していった者も何人かでた。

残った者たちは、今度はスコットランドの西岸、ケープ・ロースの南方約五○キロのところにある、細い入江に碇泊中の「ボナベンチュア」に転属させられた。

ここでも、訓練は以前にもまして厳しく、さらにまた、何人かの死傷者がでた。

ウールコットから聞いた話によれば、そのなかには、自分の危険手当にかかる所得税を払うのを、拒否した男もいたそうである。

危険手当は、訓練中一日につき四シリング六ペンスという高率で支払われていた。

当時の米貨に換算して、八○セントだった。

この地で、生き残りの志願兵たちは、訓練の最後の仕上げをした。

彼らが次にやる仕事は、実際に敵と戦うことであった。

top

**************************************** |