|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8

北の奇襲攻撃成功す(朝鮮戦争 1)

一九五〇年六月二十五日未明、朝鮮半島を南北に二分する三八度線のほぼ全域にわたって、突然、無数の砲声が鳴りひびいた。

それまでにも、しばしば小規模な砲撃や銃撃戦が繰り返されたことはあったが、この朝の砲声は、まったく質と規模を異にしたものだった。正確にいうと、北朝鮮軍の砲六〇〇門が三八度線を越えて韓国軍陣地に砲弾の雨を降らせだのは、西海岸で午前四時頃、東海岸では午前五時頃である。

砲撃開始と共に、西から甕津(ようしん)半島、開城・高浪浦里、議政府、春川、および東海岸の五つの正面に対して、北朝鮮軍の電撃的な進攻が開始された。

奇襲は、完全な成功であった。

1 極秘ですすんだ進攻作戦 top

北朝鮮軍の奇襲攻撃が完全に成功した最大の理由は、この作戦が、ごく一部の北朝鮮の指導者と、それに近い助言者達以外には、完全に秘密にされていたことにあった。

北朝鮮軍の兵士たちはもちろん、ほとんどの将校も、この進攻作戦の全貌を知らされてなかった。知っていたのは、金日成を中心とする少数の指導者達と、当時北朝鮮にいたソ連の軍事顧問の一部だけだった。

まして、韓国側にとって、この戦争の発端は寝耳に水の出来事であったにちがいなかった。たちまち、韓国軍は全戦線にわたって大混乱におちいり、みじめな敗走を重ねることになる。

もっとも、韓国軍の情報関係者のなかには、北朝鮮の進攻作戦が行なわれるであろうことを予知していたグループもいたことはいた。

佐々木春隆によると、一九四九年十二月二十七日、韓国陸軍本部情報局情報作戦室長・朴正煕中佐(現在の大統領)は、年度末の報告書で、つぎのように報告している。

「最近の政情と諸般の情勢を総合すれば、明一九五○年春を契機として敵情の急変が予期される。

敵は、これまでわが国の後方撹乱と基盤獲得に狂奔して内部からの崩壊を策してきたが、これは南侵の条件を作為するためであったと思われる。北傀(ほっかい)は全機能をあげて戦争準備を整えたならば、三八度線一帯にわたって全面攻勢をとり、大韓民国を一挙に転覆する企図を有していると判断される」

そしてさらに翌五〇年一月にも、情報局は緊急報告を提出し、北朝鮮の南侵が、五〇年三月ないし六月に行なわれる可能性を指摘していた。

これらの報告は、すべて韓国政府首脳部ならびに在韓米軍当局者に通報されたことほまちがいない。しかし、韓国政府も米軍当局も、この報告に対して、特別な措置をとろうとはしなかった。その理由は、後にも述べるように主として米軍当局が、朝鮮半島の軍事的事態に関して、全く誤った判断を持っていたからだった。実際のところは、情報局の報告は不幸にして正確だったのである。 |

米ソの占領地域の境界線となった北緯38度の標識

出撃準備中の北朝鮮空軍機

|

さらに、開戦直前の六月二十二日から二十二日にかけて北朝鮮側の異常な動きぶりを分析した北韓班長・金鍾泌中尉(前国務総理、現韓日親善協会会長)は、北朝鮮軍が全面攻勢に出るのはきわめて切迫しており、六月二十五日の日曜日がもっとも可能性が高いことを指摘していた。

2 不意打ちを食った韓国軍 top

しかし、これらの情報を、軍の首脳部は重視しなかった。それまで連日のように発生していた単なる国境紛争と誤認して、わざわざ非常警戒態勢を解除する命令を出す始末だった。

また、首都警備司令部隷下の主要部隊には、外泊許可を与える措置をとった。

六月二十四日土曜日の夜、ソウルの陸軍将校クラブの開館パーティが盛大に聞かれた。戦争の前夜である。

このパーティには国防部や参謀部の首脳者をけじめ在韓米軍の多数が出席した。

北朝鮮側がすっかり開戦準備を整えて、いままさに引金を引こうとしているとき、韓国軍首脳部は、深夜まで当時流行のダンス・パーティにうつつを抜かしていたことは事実である。

北朝鮮軍の奇襲攻撃の完全な成功の原因は、一方が着々と軍事体制を整えていたのに対し、他方は全くそれを予期していなかった点にあった。

そしてその責任は韓国軍首脳の軍事的判断の誤りにあったことは否定できない事実だが、その誤りを一層具体的なものにしたのはアメリカ軍の情勢判断の誤りにあったことと、それに基づく南北軍事力のバランスが崩壊していたことをあげねばならない。

たとえば、米軍事顧問団は、北朝鮮の軍事的増強ぶりに対して、ほとんど無視する態度をとりつづけた。一例をあげると、当時北朝鮮軍には、ソ連製T34型戦車が三四二台もあったのに対して、韓国軍には戦車は一台もなく、装甲車五四台があるだけだった。

しかし、在韓米軍顧問団長のロバーツ准将は、北朝鮮が戦車を保有しているとしても、韓国の地形や道路や橋梁などの関係から効果的な運用はできないし、二・三六インチのバズーカ砲で、じゅうぶん対抗できると明言していた。

しかし、北朝鮮軍の戦車に対して、当時韓国軍が保有していたバズーカ砲が、いかに無力であったかは、すぐにイヤというほど味わわされることになった。 |

|

一方、春川方面での北朝鮮軍の攻撃は二十五日午前四時十五分に開始された。

韓国軍は、緒戦でよく戦い、多数の北側の戦車を擱座(かくざ:エンコ)させた。

北朝鮮軍第2師団は他の方面と違って、手ひどい被害を受けた。

しかし、二十七日になって、議政府正面の戦況が絶望的になったことを知らされた韓国軍は、ここも放棄せざるをえなくなった。撤退は午後六時に行なわれた。

春川は死守を考えていただけに、韓国軍はよく戦い、二十七日まで待ちこたえた。そのために北朝鮮軍は、かなりの損害を出しただけでなく、以後の進攻計画を根本から変更しなければならなくなった。

事実、この戦闘で、北朝鮮軍の指揮官が何人か更迭されている。

最後に、東海岸方面での戦闘を見ると、ここでも韓国軍は頑強に抵抗し、六月二十八日まで戦線を持ちこたえることができた。北側は第5師団を主力に、特殊遊撃隊と陸戦隊を投入し、その兵力は二万二〇〇〇を超えていた。

韓国側には戦車も自走砲もなかったが北側にはそれぞれ一〇台と一六門とを持っていた。

以上のように、五つの戦線を見てみると、春川と東海岸方面を除いては、ほぼ北朝鮮側が予想したテンポで戦闘は推移してにった。

なんといっても、一方は十分に戦いの準備を整え、優勢な火力と機動力を有していたのに対し他方は不意を衝かれ、指揮系統も混乱していたからであった。

そうした点を考慮に入れるならば、韓国軍はむしろ善戦したえいうべきだろう。

緒戦の勝利に勢いづいた北朝鮮軍は一路まっしぐらに韓国の首都ソウルを目指して進撃していった。

すでに、ソウルは敗走してきた前線の将兵と、砲声におびえて逃げまどう避難民の群れとで、混乱の極に達していた。

|

開戦前に韓国がカメダから購入した練習機

|

4 朝鮮半島分断の悲劇 top

いったい、朝鮮戦争とは如何なる理由で起きたものなのだろうか。それを考えるには、第二次世界大戦の終了と共に生じた朝鮮半島の悲劇をふりかえってみる必要がある。

一九四五年八月十五日、日本が敗北したとき、それまで日本の植民地であった朝鮮牛島は、三六年間にわたる圧政から解放されて、待ち望んだ独立がかちえられるはずであった。

ところが、戦後いち早く、北部朝鮮はソ連の占領するところとなり、あわてたアメリカは急遽仁川に兵力を上陸させ、南部朝鮮を辛うじて制した。

結果的に、北緯三八度線を境に、北はソ連軍、南はアメリカ軍によって二分されてしまった。

米大統領トルーマンも、ソ連のスターリンも、この時点では政治的な分断は意図しておらず、日本軍の降伏を、三八度線の北ではソ連が、南ではアメリカが受けいれるための単なる軍事的ラインにすぎないものであった。

ところが、一時的な軍事的分断であるはずの三八度線が、戦後の米ソ緊張によって、恒久的な政治的分断へと発展し、事実上、南北二つの国家に分裂してしまったのである。

韓民族にとっては夢にも考えられなかった悲劇であり、解放すなわち完全独立という民族の悲願は、大きく裏切られた。

北は、ソ連の支配のもとで、金日成を中心とする社会主義国家として生まれ変わり、南はアメリカの支援のもとに自由世界の一員として新生国家のスタートを切った。

しかし、北も南も、本来同一国家・同一民族であり、このような分裂が、どちらにとっても不満であることはいうまでもなかった。

北にせよ南にせよ、朝鮮半島をどちらかの側で統一したいという希望は、こうした背景を考えるとき、むしろ自然な願望ともいえるのである。

韓国側か、新生国家の建設と治安の維持に追われているとき、すでに北朝鮮は共産主義による朝鮮全土の統一のために、着々と手を打っていた。

それは、北から送りこまれたゲリラによる活動や、共産主義思想に染まった軍隊による反乱という形で、戦後まもない韓国の国内を混乱させた。

たとえば、一九四八年四月の済州島の暴動、同年十月の麗水と順天での反乱、智異山での村ぐるみの反乱といった形で頻発し、創設まもない韓国軍は、国内の暴動鎮圧に大わらわのありさまであった。

韓国政府は、軍内部に潜入していた共産主義者を一掃するための粛軍を敢行し、併せてゲリラの討伐を精力的に行なった。

結果的には、この時の粛軍が、のちの朝鮮戦争で韓国軍が分裂せずに戦い抜いた要因となった。

5 ゲリラの浸透と相つぐ国境紛争 top

韓国軍の粛軍が一段落したとき、もうひとつの脅威が持ちあがった。共産党員を主力にした北朝鮮人民遊撃隊による南への浸透であった。

彼らは、三八度線を越えて韓国内に侵入してきたが、それは同時に三八度線をめぐる北と南の国境紛争をも誘発した。

ゲリラによる南への浸透は、四八年十一月から五〇年三月にかけて一〇回にわたって連続的に行なわれ、侵入した総人員は二四〇〇名であったが、ほとんどは捕捉殲滅されている。

一方、国境をめぐる武力衝突や小ぜりあいも、ほぼ時を同じくして頻発し、ときには砲撃戦を演じたこともあった。

これらの事件を通じて、韓国側は、北朝鮮が南に対する軍事進攻の意図を持ち、そのための準備も着々と進めていることを知らされたのであった。

当時の南北両軍の兵力を比較してみると、内容に大きな差があった。

(陸戦史研究普及会編「朝鮮戦争」)。

北朝鮮の一個師団には、二七九四名の連隊が三個連隊あり、一個連隊の中に歩兵三個大隊、迫撃砲中隊、砲兵中隊、対戦車砲中隊が含まれていた。

加えて、偵察大隊、砲兵連隊、工兵大隊、通信隊、衛生隊、補充隊ならびに輸送隊からなっていて、一個師団の総員一万一〇〇〇名で、第二次大戦当時のソ連軍を模してつくられていた。

北朝鮮人民軍は、第1師団から第7師団までが完全な師団で、第10および第13師団は充足率が低く、開戦三ヵ月前に編成された第15師団を加えて、計一〇個師団を有していた。

これらの師団のほかに、第105機甲旅団、独立機甲連隊、独立ゲリラ連隊二個、一二〇ミリ高射砲連隊、通信、工兵、鉄道連隊などの正規軍を有していた。

装備はすべてソ連製で、最新式の戦車など、優秀な兵器が多かった。

また、YAK型戦闘機四○機、戦闘爆撃機七〇機を含めて総数一八〇機におよぶソ連製航空機を保有していた。 |

開戦直前の北朝鮮戦車部隊

ソウルを目ざして進撃する北朝鮮軍

|

これに対して韓国軍は、首都師団を含めて九個師団を有していたが、北朝鮮人民軍にくらべると、師団の内容は比較にならぬほどお粗末だった。三個歩兵連隊、工兵連隊および砲兵連隊を備えた師団はひとつもなかった。

首都師団などは、儀仗隊が主力だった。

装備品は主としてアメリカ製だったが、性能は劣悪だった。

たとえば在韓米軍が保有していた一〇五ミリ野砲、七五ミリ無反動砲といった優秀な火器や戦車などは、韓国軍に供与されていなかった。

航空機にいたっては、連絡機一四機と無武装の練習機一〇機が、空軍のすべてだった。

(国防部戦史編纂委員会編「韓国戦争史研究」)。

また、弾薬および燃料は、戦時所要の一日ないし二日分しかなかった。

訓練も組織的な大演習を行なうまでにいたってなかった。

そんな状態で、優秀な装備と十分な訓練を積んだ北朝鮮軍を迎え撃たねばならなかったのである。

6 アメリカ、戦争介入を決意 top

もちろん、韓国側は、北にくらべて軍事的劣勢にあることを十分承知していた。

そのため、アメリカに対して軍事援助を含むアプローチを試みたが、すでに一九四八年に在韓米軍を撤退させていたアメリカは、この問題に対して冷淡な反応しか示さなかった。

ワシントンは、在韓米軍事顧問団長ロバーツ准将の見解を全面的に信じて、北朝鮮側の軍事力を過小評価し、同時に韓国軍を過大評価するという過ちをおかしたのである。

ロバーツ准将もアメリカ本国も、たとえ北朝鮮軍が進攻してきても、韓国軍が容易に撃退できると堅く信じていたのであった。

たとえばコリンズ陸軍参謀総長は、「北朝鮮のごとき小さなカイライ政権が、図々しくも、米国や国連に公然と反抗するとは思いもよらないことだった」と、朝鮮戦争の勃発直後に語っている。(佐々木春隆「韓国戦争史」)

ところが、いざ戦端が開かれるや、それが北朝鮮側の奇襲攻撃というハンデがあったにせよ、韓国軍は質、量の両面において、とうてい北朝鮮軍の敵ではないということが判明したのである。

ワシントンがあわてたのも、無理からぬことであった。トルーマン大統領は、ソウルからの電報によって、休養中の自宅からワシントンに戻り、国家安全保障会議にのぞんだ。

会議の出席者は、事態の真相はまだつかめないとしながらも、暗黙のうちに、韓国を支援する同意ができていた。

特にトルーマンは、韓国を支援する理由としてつぎの三つのことを挙げている。(「トルーマン回顧録」)

1、もし韓国が共産主義の支配下にはいったら、つぎは日本が危ない。

2、韓国が共産主義者に蹂躙されるのを見たアジア諸国は、自ら国を守る意欲を失い、侵略はアジア全域に拡がり、米ソの第三次世界大戦にまで拡大する恐れがある。

3、国連が正統政府として承認した韓国が侵略されているのを見殺しにしたら、国連の基礎と理論が破壊されることになる。

このトルーマンの考え方は、アメリカ人一般の考え方でもあり、政策を一変して韓国に介入する根拠となった。

また、リー国連事務総長は、北朝鮮の韓国進攻に対して、「これは国連に対する戦争だ」と言いきった。

六月二十六日の安保理事会では、「北朝鮮の攻撃は平和の破壊である」と決議し、アメリカの介入は国際的に正当性を確保されたことになった。

|

首都ソウルに入城する北朝鮮軍のT34型戦車

|

7 大混乱のうちにソウルが陥落 top

ふたたび戦線に目を転じよう。北朝鮮軍の快進撃にあって、首都ソウルの命運は旦夕に追っていた。

六月二十八日午前一時、北朝鮮軍戦車隊は、中浪橋と吉音橋を渡って、二正面からソウルに突入してきた。

韓国軍も劣勢な火力と乏しい補給のなかでよく戦ったが、優秀な装備と十分な訓練を誇る北朝鮮軍の前では、まるで歯が立たなかった。

それでなくとも、不意を衝かれた韓国軍は、蔡参謀長以下終始状況判断に的確性を欠き、指揮系統も乱れて、チグハグな状態だったのである。

当時一五〇万人いたソウル市民の混乱は想像を絶していた。

兵を満載したトラックが走りまわる中を、南へと避難する市民が押しあいへしあいしていた。

前線はほぼ総崩れになっており、敗走してくる将兵の血と泥にまみれた姿が、市民に一層の恐怖心を与えた。

六月二十七日、韓国は政府を水原に移し、陸軍本部だけがソウルに残って死守することを決定したが、すでに首都防衛線は悲劇的様相を呈していた。

多数の市民を巻きぞえにした市街戦は、あまりにも大きな犠牲を払って、韓国軍の敗退という結果に終わった。市内を流れる漢江(ハンガン)には、兵と市民の死体が、すき間のないほど浮かんだ。

ソウル陥落は翌六月二十八日だった。

アメリカ軍は、空・海軍による韓国軍の支援に出撃し、二十七日には極東空軍が出動したが、天候不良のため、何らの攻撃もできず帰投した。

しかし、ソウルが陥落した二十八日には、米地上軍の投入が必要であるという結論に達した。

マッカーサー元帥は、現地を視察して、「韓国ひいてはアジア全体を共産側に渡すことが許されないならば米地上軍を役人する以外に方法がない」と言いきったのである。

(「マッカーサー回想記」)

トルーマン大統領は、マッカーサーの意見を聞き、大々的にアメリカ軍をこの戦争に投入することに回意したのであった。かくして、アメリカは朝鮮戦争に積極的に介入することになる。

トルーマンは、米地上軍を投入すれば事態は一気に好転すると考えていたフシがある。

しかし、戦況は、決して彼の考えていたようには推移せず、アメリカ軍にとっては、かつてない地獄の苦しみを味わわされることになったのである。 |

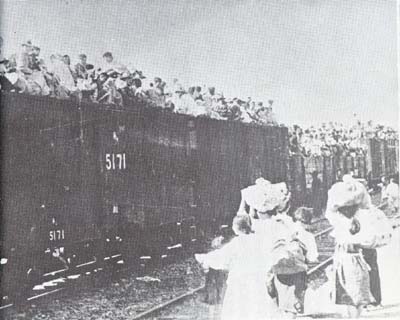

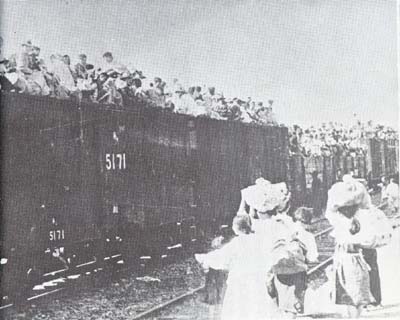

戦争の勃発で首都ソウルから貨車で南へ避難する住民

北朝鮮軍に破壊されたソウル市街 |

8 敗北をかさねたアメリカ地上軍 top

最初に役人された米地上軍は、開戦後約一週間たった七月一日に出動した米第24師団第21連隊第1大隊であった。

大隊長の名をとってスミス支隊と呼ばれた、このアメリカ軍は、北朝鮮軍との最初の交戦で手ひどい被害を受けた。

アメリカは、北朝鮮軍の実力をナメていたのだった。彼らは近代装備と訓練を受けた優秀な軍隊であった。

そのことを、イヤというほど知らされたアメリカ軍兵士が、つぎに抱いたのは北朝鮮軍に対するコンプレックスであった。マッカーサーの命を受けたウォーカー中将は、次々と地上軍を小出しに投入したが、戦況はいっこうに回復しなかった。

投入された米第24師団、第25師団は後退に後退を重ね、かつ消耗もはげしかった。

ウォーカー中将は、一九五〇年夏の時点で、司令部を釜山に引き下げねばならないかもしれないと考えていた。

そして最後には、米軍は朝鮮半島から追い落とされるかもしれないと心配するようにさえなった。

朝鮮の戦争が破局に瀕しているといわれはじめたのは、ちょうどこの頃からであった。

一般論としていえることは、地上軍を新たに投入するということは、常に地上軍をある地点に布陣させておくことにくらべると、はるかに困難な作業である。いいかえれば、いったん地上軍を撤退すると、再投入をするのは困難であり、時期もむずかしいのである。

一九四八年に、いったん撤退した在韓米軍は、戦争が勃発したこの時期に、その苦しみを昧わっていたのである。

いま問題になっている在韓米軍の撤退についても、そういう観点から考えてみる必要もあるはずである。

top

****************************************

|