|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8

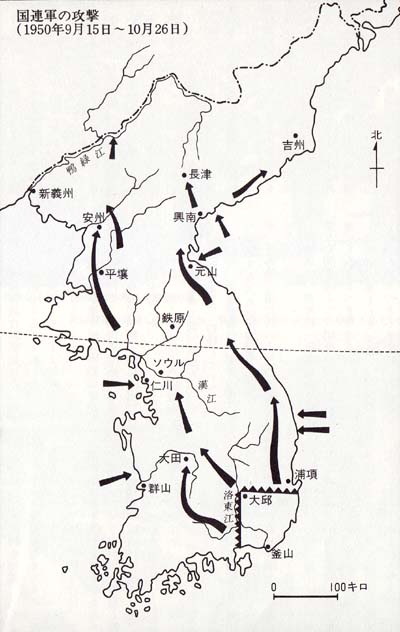

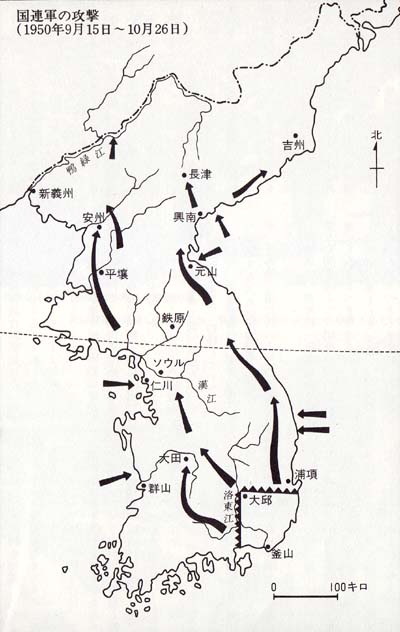

逆襲! 北上作戦(朝鮮戦争 4)

マッカーサー元帥は、かねてから、

朝鮮半島の平和を確保するためには、北朝鮮軍の撃破殲滅が先決問題であり、そのためには三八度線以北に兵を進めなくては目的は成就できない。

もともと、三八度線は太平洋戦争終結時、日本軍の降伏を受け入れるために、米ソ両国が勝手に決めた便宜的な線にすぎない。

だから、もし三八度線を越えてはならない、という意見があるとすれば、それは三八度線を恒久的かつ合法的な国境線と認めることになる。

それはポツダム宣言や朝鮮の信託統治案や、そして国連の場で決定した“朝鮮民族に統一国家を与える”という約束を踏みにじることを意味する。 |

という信念を固く持ちつづけていたと思われる。

それに、現実にはすでに、三八度線を越えた北に向かって砲爆撃が加えられている以上、地上軍の北進をとやかく論議するのは意味がない、とも考えていた。

1 マ元帥と三八度線 top

元帥は、自分の主張に関し、前もってワシントンに請訓しておいた。

ワシントンからの訓令は、仁川上陸当日の九月十五日、マ元帥のもとに届いた。

「貴官の軍事目標は北朝鮮軍の撃滅にあり。この目標達成のため、貴官は三八度線以北における地上作戦を指導する自由を有するものとす」

しかし、この訓令には厳しい条件がつけられていた。

一、ソ連、中国が戦争に“介入した場合”はもちろん、“介入する兆候または危惧がある場合”も北進は許されない。

一、“いかなる状況下においても”、中ソ国境を越えてはならず、また国境に近い“朝鮮北東部と国境地帯”においては、韓国軍以外の陸、海、空軍の作戦活動を禁止する。

マ元帥は、この制約条件がはなはだ不満であった。そこで、「まず北朝鮮軍に対して降伏勧告を行なうが、相手がこれに応じない場合には、敵の武装団体が朝鮮に存在するかぎり、これを探索攻撃し撃滅する」命令権限を与えてほしいとワシントンに要請した。折り返し訓令がとどいた。

「貴官は必要にもとづき作戦を継続せよ」

とにかくマ元帥としては、これでいちおう得心がいった。そこで早速、第8軍主力を北上させるとともに第10軍団を元山に上陸させ、南と東から平壌を攻略するという、作戦計画をたててワシントンに送りつけた。

三八度線を越えて北に進攻することに関しては、それを是とする考え方と、非とするものとが相対立していた。

韓国側では、最初から「鴨緑江まで進撃する」という考え方で統一されていたことは、かくれもない事実であったし、北からの奇襲攻撃を受けて、大きな損害を受けた韓国人の気持ちとしては、当然過ぎる考えであったといってよい。 |

北上作戦にそなえて韓国に到着した英連邦軍

北朝鮮軍が撤退したあとには、韓国一般市民の死体が多数残されていた

|

しかし、アメリカにあっては、六月二十七日の国連決議に基いて、韓国における平和と安全を保つことが、この戦争の目的である以上、三八度線を越えるべきではないとする意見も、決して少数意見とは言えなかった。特に、中共やソ連の介入を憂慮する立場に立って、北進を不可とする考えは、その後の朝鮮戦争の経過を直視すると、決して軽視されるべきものではなかった。

しかし、トルーマン政権は、国家安全保障会議の勧告によって、北進に踏み切ることになったが、マッカーサー元帥の考え方が強く作用したことは間違いないところであろう。

十月一日、マ元帥は予定どおり、北朝鮮軍総司令官金日成に対し、降伏を勧告する声明を放送した。

が、北朝鮮側はこれを黙殺した。

十月二日、元帥は、正式に第8軍と第10軍団に平壌攻略を命じる国連軍命令第二号を示達した。

その中で、国連軍の北進限界を、鴨緑江から九〇~一七〇キロ以南(北緯三九度四〇分~五〇分)沿いの、定州~軍隅里~掌遠~咸興の線と規制した。これがいわゆる“マッカーサーライン”である。

これに先立つ九月三十日、韓国軍は、かねてから北朝鮮への進攻を熱望していた李承晩大統領の独断で(のち、策を弄してウォーカー中将の暗黙の了解をとりつけて)、その第3師団と、ひきつづき首都師団が早くも東岸で三八度線を突破し、十月二日には襄陽を占領、さらに通川を攻略して前進をつづけていた。

これに相呼応して、中部山岳地帯を進む韓国軍第6師団も三八度線を突破北上した。

一方、国連軍命令第二号を下達された第8軍司令官ウォーカー中将は、翌十月三日、米第9軍団にソウル~釜山間の補給輸送路の警備確保と残敵ゲリラ掃討の任に当らせ、米第1軍団および韓国第2軍団には北進準備命令を発し、三八度線突破攻撃開始日の“Aデー”は別途指令することにした。

第10軍団長アーモンド少将は元山上陸作戦の準備にとりかかり、ストラーブル中将も再び第7統合機動部隊司令官に任命されて、第10軍団指揮下各部隊(第7歩兵師団、第7海兵師団)の乗船地集結を命じた。

十月七日、第1軍団は三八度線沿いの礼成江畔にまで進出展開を完了し、“Aデー”に備えて待機していた。

この日、国連総会は、朝鮮の和平統一に開する八ヵ国決議案を採沢したが、その第二項は次のように規定していた。

「国連軍は、朝鮮統一政府の樹立に必要な期間を越えて、朝鮮のいかなる地域にも留まるべきではない」

これは、裏をかえせば、“朝鮮に統一政府が樹立できるまでは、国連軍は朝鮮半島中のどこでも自由に行動できる”ことになる。

もっと具体的に解釈すれば“三八度線を突破してもよろしい”という承認を与えたものと受け取れる。

ウォーカー第8軍司令官は、この国連決議採択を耳にすると、ただちに第1軍団長F・ミルバーン少将と韓国軍参謀総長丁一権中将に通告した。「貴軍は、攻撃準備を完了した翌日、進撃を開始せよ」

2 進撃開始、元山陥落 top

十月六日、春川に集結した韓国第2軍団第6師団は三八度線を突破北上し、北朝鮮軍第9師団と三日間にわたる決戦ののち、八日午後には華川に入った。翌九日には、抱川正面から北上した韓国第7師団と協同して金化を占領、十一日には、東豆川正面から鉄原を経て北上してきた韓国第8師団と呼応しながら平康を挾み撃ちにして占領した。

ここに韓国第2軍団は、平康・鉄原・金化を頂点とする、いわゆる“鉄の三角地帯”を奇襲奪取したのである。

この行動は、李承晩大統領の「なにがなんでも北進し、既成事実を作りあげてしまえ」という独断に端を発して専行されたものであるが、一方で韓国軍各部隊間の、“三八度線一番乗り”の熾烈(しれつ)な功名争いも拍車をかけたことは事実であったようだ。

十月一日早朝三八度線を突破して北上した韓国第3師団は、五日には早くも、元山南方二〇キロの通川北側の敵を撃破し、九日には海岸沿いに北上して元山の近くに進出した。

また、首都師団も、北朝鮮軍を追撃しながら、金剛山西麓を、楊口から灌陽、新高山を経て、元山南方の安辺付近にまで迫った。

ここでもまた、第3師団と首都師団とのあいだに“元山一番乗り”の先陣争いがおこった。

そこで、第1軍団長金白一准将は、元山攻撃開始を十日午前六時と規定し、午前十時までに各担任地区の掃討を完了するよう命じた。

しかし、元山は海岸平地から屹立している標高一五〇〇メートルの山腹に開けた幅二キロほどの不規則な市街地であるうえに、北朝鮮軍第24機械化砲兵旅団、第945海兵連隊、元山警備隊などの頑強な部隊が天嶮を利用して激しく抵抗してきたので、市内に突入できたのは正午に近かった。

かくて、元山は完全に韓国軍の手中に落ちたが、これによって、米第10軍団の元山敵前上陸の意味はほとんどなくなってしまった。 |

|

元山陥落の報に接すると、第8軍司令官ウォーカー中将はさっそく、第5空軍司令官パトリッジ中将と連れ立って、元山に飛来した。

陸戦史研究普及会編「朝鮮戦争」によると、韓国第1軍団の勇戦を心からたたえるとともに、その労をねぎらって、補給物資一三一トンを贈ることにした。

|

38度線を越える米軍の対空砲車と歩兵部隊

|

3 米第1軍団出動、金川攻略 top

西部戦線――臨津江西岸の要線を占拠し展開を完了した米第1軍団の北進構想は、陸戦史研究普及会編「朝鮮戦争」によると次のようなものであった。

一、第1騎兵師団は、開城正面の三八度線陣地を数点において突破し、当面する敵を金川周辺において殲滅する。

一、第24師団は、一部をもって第1騎兵師団の左翼を掩護するとともに、主力は本道上を躍進して、随時、第1騎兵師団を超越できるよう準備しておく。

一、韓国第1師団は、高浪浦里方面において三八度線陣地を突破し、市辺里を経て尾隅洞へ向かい進撃する。 |

韓国軍に撃墜されたソ連製の北朝鮮軍YAK18型機 |

十月九日午前九時、第1騎兵師団長は攻撃開始を命令した。

正面攻撃を担当した第8騎兵連隊は、戦車を先頭に三八度線を突破したが、本道上の地雷の排除に手間取り、一日わずか二キロの進撃速度で、十二日の朝にいたってやっと三八度線北方六キロの豆石山敵陣地に取りついた。右翼の第5騎兵連隊は険しい山に悩まされ、三八度線にたどりついたのは午後七時半を過ぎていた。

その夜は宿営し、翌十日に三八度線を突破した。

さらに峻嶮な山岳と渓谷を踏破、十一日には華蔵山の稜線で敵襲を受けたがこれを撃退した。

第7騎兵連隊は、九日正午から三時間にわたって、敵陣地に攻撃準備射撃を行なったあと、午後三時には、全火砲に最大発射速度の射撃を命じ、礼成橋の強硬通過を始めた。

敵は迫撃砲の集中射撃を浴びせかけて来たが、先に渡河を終わった大隊主力が対岸に橋頭堡を確保し、後続部隊を掩護した。

十日午前二時ごろ、西岸で態勢を整えた第2大隊が白川道に沿って前進を始めたとたんに、北朝鮮軍が猛烈な逆襲をかけて来た。

が、これを撃退し、敗走する敵を急迫して礼成橋東南高地を奪取したあと、払暁から攻撃を再開し、白川を攻略、そこで進撃方向を北に転じて三八度線を突破し、十一日から十二日へかけては夜を徹して急進撃をつづけ、金川西北方の汗浦里に進出した。これは北朝鮮軍の意表をついた作戦だった。

韓国第1師団は、北隅近くで第5騎兵連隊と協同して敵を撃砕したが、ここで、どちらが先に進発するかで仲間揉めがおこった。

米騎兵連隊長クロムベスはどうしても自分の主張をゆずらない。

仕方なく、韓国第1師団長は、パットンM46戦車二一台を配属してくれることを条件に、騎兵連隊に先発の優先権を与えた。

しかし、師団長は、この取り引きがよほど腹にすえかねたとみえて、その欝憤を晴らすかのように、昼夜の別なく強行軍をつづけ、のちに平壌一番乗りの栄誉をかちとってしまうのである。

本道上を車両で進撃した米軍よりも、山間の悪路を足で歩いていった韓国軍のほうが速かったのだ。

英第27旅団は、天摩山系を経て金川東側に進出する任務を持っていたが、航空偵察将校からの報告に従って、その指示する道を進んでいったが、それはわずかに牛車が連れるくらいの狭い山道で、しかも行きどまりであった。

そこで、旅団は道を間違えたものと思いこみ、なんども逆戻りしてはそれらしい道を探したが、いずれも行きどまりで、ただ天摩山中を右往左往するばかりだった。

あげくの果ては将兵たちはみな疲労困憊(こんぱい)し、ついに英旅団は金川の戦闘には参加できず、遊兵と化してしまった。

この英旅団は別として、第1軍団は十二日の夜までには完全に金川を包囲していた。

十三日、金川周辺の撃滅戦は壮絶をきわめた。

とりわけ、豆石山陣地を正面から攻撃した第8騎兵連隊の闘魂にはすさまじいものがあった。

この陣地は北朝鮮軍が満四年の歳月をかけて構築しただけあって、「ムスタング」一六機の集中爆撃にも、また一五五ミリ榴弾砲の集中射撃にもびくともしなかった。

一個師団以上と推定される北朝鮮軍は、戦車、自走砲、高射砲、迫撃砲、野砲の弾幕と機関銃の十字砲火で迎撃し、あるいは逆襲をくりかえしてはその陣地を確保した。第8騎兵連隊が屍の山をきずいて奪取した一角も、たちまち集中砲火を浴びて奪還された。

北朝鮮軍のこの執拗なまでに頑強な抵抗にはそれなりの理由があった。

金川周辺の諸部隊を撤退させるために、十四日まではどうしてもこの陣地を死守しなくてはならなかったのである。

北方に潰走していった北朝鮮軍は、迂回北上してきた第7騎兵連隊がその退路を遮断し、二個師団が殲滅され、命からがら山中に逃げこんだ敗残兵はそのことごとくが重装備を捨てていった。

かくて北朝鮮軍首脳部が平壌防衛の命の綱ともたのむ主力戦力は、実にあっという間に失われてしまったのである。

4 平壌(ピョンヤン)への道・沙里院陥つ top

いよいよ国連軍による北朝鮮の首都平壌への進撃が始まった。第1軍団長はその最初の攻略目標を沙里院に定めた。沙里院は平壌に至る交通の要衝であり、平壌を守る唯一の防壁である。

そこで、第1軍団長は、将兵たちの士気を高めるために「沙里院に一番乗りをした師団に平壌突入の優先栄誉を与える」と布告した。

この激励は各部隊間に競争心を起こさせ、たしかに進撃速度を早めはしたが、同時に部隊間の協調心を失わせ、感情的もつれまでが生じた。

果ては、抜けがけの功名をあせるのあまり、味方同士が撃ち合うという不祥事にまで発展していった。

十七日、結局、沙里院は、夜明けとともに瑞興を出発し、街道をまっすぐ西へ進撃していった英第27旅団の手に陥ちた。

午後六時ごろ英旅団と第7騎兵連隊とのあいだに連絡が確立し、黄州~沙里院間の平壌進撃路が開かれた。

その夜、英第27旅団主力が占拠していた沙里院の陣地内外では珍事が続出したといわれる。

英軍は、紛れこんできた北朝鮮兵を韓国兵と勘違いしたり、北朝鮮兵は英国兵をソ連兵と間違えたりした。

英軍の制服が米軍のそれとは違っていたからだ。

北朝鮮軍のある一群は、英軍兵士たちの肩を叩いて「いよう、同志!」と親しそうに呼びかけ、手を握り、はては煙草をすすめ、帽子の徽章の“赤い星”までを記念のためにといって差し出すものさえいた。 |

北朝鮮にナパーム弾を投下する米軍のP80シューティングスター戦闘機

|

こうした混乱のなかで、この夜、英軍が沙里院の町中で倒した北朝鮮兵は一五〇入にものぼった。

5 平壌(ピョンヤン)一番乗り top

十月十八日、第1軍団長ミルバーン少将は、英第27旅団が沙里院に一番乗りを果たしたので、その所属する第1騎兵師団に、約束どおり、平壌突入の先行権を与えた。そこで第7騎兵連隊は黄州から、第5騎兵連隊は瑞興からそれぞれ進撃を開始していった。

平壌まであと四五キロである。

ところが、昼夜兼行で、徒歩だけで進撃をつづけてきた韓国第1師団は、十七日には早くも平壌の東一五キロの地点にまで進出していた。

しかし、さらにそれから五キロ前進して、智洞里に突入したとき、そこには北朝鮮軍が地雷原を前面においた数層からなるトーチカ陣地を築いて待ちかまえ、かつてない激烈な抵抗を示した。

さすがの韓国軍第1師団もこれを攻めあぐみ、翌十八日いっぱいかかって、やっと二キロ前進でぎたにすぎなかった。 |

北の戦場に向かうアメリカ海兵隊

|

|

爆撃を受けて破壊された平壌市内

|

北朝鮮側のある捕虜の言によると、この頑強な抵抗は、一つには、平壌南方正面で米軍と対峙していた主力の撤退を援護するためでもあったが、それよりも戦う当面の相手が同胞であったことが、かえって憎悪の念をかきたてたからであったという。

他人との争いよりも、兄弟同士の喧嘩のほうが憎しみが深いのである。まさに血で血を洗ういさかいであった。

戦争という名の愚行が、ここにも形を変えて現れていた。

朝鮮戦争の傷跡の深さは、まさに他民族には理解することの出来ないものを、韓国人の心の中に残したのである。

一方、第7騎兵連隊も、平壌南方一二キロの黒橋里まで進出したとき、約六〇〇人の北朝鮮兵が守備する強力な陣地に激突した。

前面にはここにも濃密な地雷原が敷設され、一二二ミリ榴弾砲や対戦車砲による集中射撃はもとより、数台のT34戦車を土中に埋めて造った速成火点を骨幹として火綱を組織していた。地形も戦車の突入を許さないので攻撃は難渋をきわめた。

だが、連隊の作戦主任J・ウェーベル大尉は、経験上から、「敵はまもなく後退する」と判断し、あえて主力の投入を控えさせた。

しかし、第1騎兵師団長は、このままうかうかしていると、韓国軍第1師団に平壌一番乗りをされてしまうといら立ち、ただちに主力を東方に迂回させて敵を挟撃するように命じた。

が、主力が一晩がかりで減悪山脈の中の難路を歩きつづけ、十九日早朝、黒橋里東側に進出したときには、ウェーベル作戦主任大尉が予測したとおり、北朝鮮軍はすでに平壌へ向けて撤退したあとだった。

このとき、米軍将兵たちは誰もかれもが、言わず語らずのうちに、心の中では〈平壌の占領こそがこの戦争の最終目標だから、平壌さえ取ってしまえば、もう戦争は終わる。

そうなれば感謝祭は東京で盛大に祝えるぞ〉と信じて疑わなかったと伝えられている。

その頃、韓国軍第1師団も夜を徹して智洞里の北朝鮮軍陣地を攻撃しつづけ、その拠点の一つ一つを奪取して、十九日朝、ついにこれを突破した。そして一路、平壌へ向かって怒濤の進撃をつづけていった。

片や、瑞興から北上していった第5騎兵連隊は、平壌旧市内への一番乗りを果たそうと、大同江にかかっている鉄橋と人道橋を渡ろうとしたとたん、その目の前で北朝鮮軍がこれを爆破した。舟をさがしたが見当らなかった。

そこで空軍の偵察機に渡渉点を探してもらい、その地点へ向かって河岸堤防を北進している途中、ふと、長蛇の列をなして続々と旧市内へなだれこんでゆく縦列火部隊を発見した――なんと、それこそは白善燁准将の率いる韓国軍第1師団だったのである。

白善燁准将の指揮する第1師団は、国連軍の作戦では、予備軍として配備され、平壌攻撃には参加出来ないことになっていたが、ミルバーン米軍団長に直談判して、米第24師団と交替してもらったのであった。

このあたりの経緯については、佐々木春隆著「朝鮮戦争」下巻を参照されたい。

同師団はすでに、十九日午前十一時には大同江畔まで進出を果たし、そこで浅瀬の渡渉点を選んで河を渡って旧市内に突入――見事一番乗りを果たしたのである。

師団は、抵抗らしい抵抗も受けずに、日没までには市の外郭の大半を占領してしまった。

また、陽徳道から西進して来た韓国軍第7師団第8連隊も平壌北郊に到達し、同日夕刻、市の北端にある金日成大学を占拠した。

翌二十日、韓国軍第1、第7師団は協同して市の中心部に進出し、午前十時ごろまでには掃討を完了した。

米第5騎兵連隊が、追送されてきた攻撃ボートに乗って大同江を渡り終え、市内に入ったのは、それより二時間後、正午ちかくのことであった。

平壌市内は要塞化されていたが、すでに北朝鮮軍の姿はなく、陣地には彼らの捨てていった火砲や機関銃などが散乱していた。

十月二十一日、平壌占領を祝うささやかな観閲式が、マッカーサー元帥臨席のもとにとり行なわれた。

第8軍司令官ウォーカー中将、極東空軍司令官ストラトメイヤー中将も参列した。

受閲部隊は、米軍部隊として平壌に一番乗りした、第5騎兵連隊F中隊であった。

6 新マッカーサー・ライン top

平壌に韓国軍が一番乗りした十月十九日、国連軍命令第四号が発令された。

その内容は、従来のいわゆるマッカーサーライン(定州~寧遠~咸興)を更改し、北進の限界を、鴨緑江の南おおむね六〇キロを平行する線にまでおし上げることを規定したものであった。

この“新”マッカーサー・ラインは、宜川~古仁洞~坪員~豊山~城津を結ぶもので、西端で三〇キロ、中央で一〇〇キロ、東端で一六〇キロ北上していた。

マ元帥は平壌陥落が目前に迫るにつれて、在来の北限線を再検討してみた。

平壌の攻略は容易だとしても、北朝鮮軍の戦意と抵抗は依然として強く、果たして韓国軍の独力だけで鴨緑江畔まで進出できるか、不安だった。

既定の線は、北朝鮮の重要な軍事基地のほとんどを含んではいるが、それだけではまだ北朝鮮軍を撃滅するには至らないと判断したからである。

新マッカーサー・ラインの設定は、なおまだワシントンの訓令の許容範囲内にあった。 |

国連軍の進攻を防ぐため北朝鮮軍が爆破した大同橋

|

7 初の空挺作戦 top

平壌陥落の日、十月二十日、突如、米軍空挺部隊が平壌北方に降下した。

作戦目標は「北朝鮮政権首脳と北朝鮮軍主力の退路を遮断するとともに、平壌付近に拘置されている多数の国連軍捕虜を救出する」というものであった。

降下部隊は、マッカーサー司令部直轄の第87空挺連隊と決定し、主力が粛川に、一部が順川に降下し、それぞれ独立に行動して敵の退路を遮断する作戦命令を下達した。

金浦飛行場にあって出撃準備をととのえて待機していた第187空挺連隊戦闘団は、二十日午前二時三十分に起床して搭乗を始めたが、折からの豪雨のため、第一次降下隊が出発したのは、雨の晴れ間の見えそめた正午ごろであった。

輸送機にはC119とC47型の一一三機を用いたが、C119は双胴の新型で、武装兵四六名を乗せた上、一〇五ミリ榴弾砲の投下もできた。

この日、マ元帥も降下作戦を自らの目で確認するため、早朝、新専用機「スキャップ」で羽田を発って金浦飛行場に飛来し、給油ののち、ただちに離陸、北朝鮮軍の対空砲火を避けるため、西海岸から黄海に出て、順川方面へ迂回北上していった。

空挺連隊長ボーエン大佐の率いる第一次降下隊(第1、第2大隊、連隊本部、同本部中隊、工兵隊、計二八○○人)の輸送機群は、金浦飛行場を飛び立ったあと、一たん漢江上空で勢ぞろいして編隊を組み、北進していった。

先行した戦闘爆撃隊が粛川盆地とその周辺の丘に銃爆撃を加えたあと、ポーエン大佐が真っ先に飛び降りた。

続いて空挺隊員たちが、大空に落下傘の白い花を一に開かせながら降下していった。

その後ジープ、九〇ミリ対戦車砲、および一〇五ミリ榴弾砲七門(初めての投下)と弾薬一一二五発が投下された。

第1大隊は、わずかな敵の抵抗を排除しながら、粛川東方の九七高地と北側一〇五高地を占領した。

二回目に降下した第3大隊は、敵小部隊を撃砕して南三キロの丘陵を占領するとともに、鉄道と国道を遮断した。

午後二時二十分、第二次降下部隊の第2大隊(二個中隊基幹)が順川南西三キロの地点に降下、日没までに順川を攻略確保し、北上する鉄道路線と国道を封鎖した。

そして、粛川降下部隊と連絡して、空挺堡を確立した。

マ元帥は至極ご満悦の体であった。

奇襲は見事に成功し、これで北朝鮮軍は退路を完全に断たれ、もはや袋の中のネズミも同然、今はただもう殲滅の運命を待つばかりだ、と判断したからである。

マ元帥は東京に帰ると、再びこの空挺作戦の成功について誇らしげに、自画自賛したのち、最後にこう締め括った。

「朝鮮戦争は今や決定的終末段階に入った」

だが、実際に網にかかったのは雑魚(ざこ)ばかりで、大魚(北朝鮮軍主力部隊および政府首脳)はいち早く清川江を渡河して北岸に避退したあとだった。

列車には三七〇人ほどの北朝鮮軍警護兵が同乗していたが、その捕虜取扱いはきわめて残虐で、毎日五、六人ずつが激しい下痢や飢餓、あるいは暴行(拷問)のために死んでゆき、なかにはたまりかねて列車から飛び降りて脱走を企てたものもいたが、その後の消息はようとしてわからない。

二十日午後、米軍の空挺作戦開始とともに、列車はこのトンネルの中に待避したが、夕方、給食のため一〇〇人ばかりの捕虜が列車から降りてきたところを、警護兵がいきなり機銃掃射をあびせかけてきたので、捕虜の半数はその場で死んでしまった、ということであった。

この空挺作戦も、結果からいえば、元山上陸作戦ともども、“無意昧”であり、結局は“マ元帥のお遊び”に終わってしまった、と評されるものであった。

8 総反撃開始、鴨緑江へ!

top

平壌から鴨緑江までは、あと余すところわずかに一二〇キロにすぎない。

空挺作戦の結果、北朝鮮軍は新義州と、江界~満浦鎮地域にむかって後退するであろうと判断した。

それを裏づけるかのように、新義州放送局は、北朝鮮最高人民会議常任委員の名において、朝鮮民主主義人民共和国の首都が平壌から新義州に移ったことを告示した。

十月二十二日、第8軍は再び北へ向かって進撃を開始した。

米第1軍団の目標は新義州~水豊ダム地域、韓国第2軍団は水豊湖~満浦鎮を目ざした。

各迫撃部隊は、晩秋の日ざしのもとを終日北進をつづけ、清川江に迫った。

戦争の始まったときは、炎熱灼くがどとき猛暑だったが、それから秋涼が訪れたかと思うまに、もう冬の到来を告げる寒さが兵士たちの足元にしのび寄っていた。

十月二十四日、三八度線を突破してから一四日目にして、国連軍の第一線は、その北方二〇〇キロの清川江畔に進出した。

この日、マ元帥は、自ら“最後の作戦命令”だと確信をもって“総迫撃”を下命した。

元帥は、つい一週間たらず前に改定したばかりの“新マツカーサー・ライン”を早くも撤廃し、全軍に号令した。

「各級指揮官は、その全力をつくし鴨緑江に向かって突進せよ!」

中共、ソ連の介入なしと判断した元帥は、今こそ北朝鮮軍主力撃滅の最後の好機と見て、あえて自らの責任において、ワシントンの制限訓令を破ったのである。

この報を受けた国防省は、それこそ文字どおり仰天し、早速、マ元帥に釈明を求めた。元帥は答えた。 |

国連軍の爆撃を受けて非難する平壌市民

|

「この行動は、国連軍が与えられている任務、すなわち“北朝鮮軍の撃滅”を果たすためには必要欠くべからざるものであって、ワシントンの訓令の趣旨に添ったものである」

ワシントンは、マ元帥のこの“横紙破り”を内心にがにがしく思いながらも、結局は、マ元帥の威信をはばかって、“総迫撃命令”の撤回は要求しなかった。

この命合一下、各軍団は一せいに気負いたち、北進競争を展開した。ゴールは鴨緑江。

戦争とはもうあと二、三日でおさらばだ。

将兵たちの胸のなかには、将来の幸福な生活設計の夢がふくらんでいた。

|

平壌から鴨緑江へむけて総反撃を開始した国連軍

|

9 逆転! 運命の十月二十五日 top

ところが、情勢は急転直下、一変した。

十月二十五日、雲山を進撃中の韓国第1師団は、突如、兵力不明の部隊によって前進を阻まれた。

やがて一人の捕虜をとらえて訊問したが、朝鮮語も日本語もわからなかつだ。

そこで中国語のできる第3大隊第8中隊長金国桂大尉が中国語で話しかけると、その男の口から驚くべき事実が語られた。「雲山と煕川の北方に二万人の中国軍が陣を取っている」

また、温井から西進してきた韓国第6師団所属の一個大隊も、正体不明の敵と遭遇し、あっというまに壊滅し、これを救出に向かった第2連隊主力もたちまち壊乱状態に陥ってほうほうの態で清川峡谷に後退した。

成興から長津湖へ向けて前進していった韓国軍第3師団の一個連隊も、渓口の入口、水洞で、異様な服装をした部隊に要撃された。

どの戦闘でも何人かの兵を捕虜にしたが、そのことごとくが中国兵であった。

また遺棄死体を調べてみると、中国服の上衣の裏には秘匿部隊番号と中国人の名前が縫いつけてあった。

これらの情報はただちに緊急信で第8軍司令部や東京のマ司令部に報告されたが、国連軍の首脳部は誰一人として、この事態を正規の中共軍の介入とは判断しなかった。

これら中共兵たちを、すべて個人の意志で参戦した義勇兵と見なし、その数もせいぜい数千人程度であろうと推定した。

ところが、十月三十日、清川江上流河谷において、韓国軍第2軍団が壊滅に瀕し、雲山に進出していた第8騎兵連隊が全滅した。さらに危険は第8軍の右側背の要衝、軍隅里にまで追っていた。

事ここにいたって、初めて事態の深刻さに気づいた第8軍司令官ウォーカー中将は、急進、態勢を立て直す必要を痛感し、十一月一日、ついに全軍にむかって、清川江畔の線までの総退却を命じた。

情勢は急変し、戦局は全く逆転した。 |

国連軍の総反撃にあい、必死に敗走する北朝鮮軍

捕虜として連行される共産軍ゲリラ |

top

****************************************

|