|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�@1�@�@2�@�@3�@�@4�@�@5�@�@6�@�@7�@�@8

���A�R�̍Ĕ��U�i���N�푈 6�j

�@�����R�̑�ꎟ�U�����I��������_�ɂ����Ă��A�}�b�J�[�T�[�i�ߕ��̏�ς�͂����܂ł��A�u�����R�̉���͋ǒn�I�A����I�Ȃ��̂ŁA���̕��͂͑����Ď����v�Ƃ��������ɌŎ����Ă����B

�@������A�\����\�l���ɔ��߂����}�����́g���������߁h�ɍ����������������K�v��F�߂Ȃ������B

�@���Ȃ킿�A��8�R�͐���]�ȂőԐ��𗧂Ē����A�������ɍčU���ɓ]���A�N���X�}�X�܂łɂ͐푈���I��������ӋC���݂ɔR���Ă����B

�@��������̑�10�R�c���A��H�A�����ɂނ����āg���i�߂���j�ւɂ����Ȃ��h�k�i�𑱂��Ă����̂ł���B

1 ���]����

�@�\�ꌎ�ܓ��ɁA����܂œ��{�őҋ@���Ă����đ�3�t�c�����R�ɏ㗤�����̂ŁA����ɐ�������10�R�c�̖k��͂��悢��{�i�����A�����̑�1�C���t�c�͒��Ìi�o�A�đ�7�t�c�͏\�ꌎ��\����A�����̒��A�b�R����苒���Ă��̔C���I�����B

�@�܂��A�؍���1�R�c�́A���̎�s����ё�3�̗��t�c������Ėk�i���𑱂��A�\�ꌎ��\�Z���ɂ͐��Â���є�����̂����B

�@�����āA��10�R�c�̖k���N�C���i����Ă��j���́A�\�ꌎ��\�����܂ŏ��������A�������ăX���[�Y�ɐi�W���Ă������B

�@�����R�̉���ɂ���āA��8�R�̐���]�����Ƃ��ݗ��̊낫�ɕm�������Ԃ����Ă����}�����́A��8�R�����̔ߋ�����~���o�����߂ɁA�������̎�Ɏc����Ă���B��̐�D�́A�G�̕⋋�哮���ł��銛�]�̋��ӂ��邱�ƈȊO�ɂȂ��Ɣ��f�����B

�@���]�ɂ͎��̋����������Ă��邪�A�Ȃ��ł��d�v�Ȃ̂͐V�`�B�ƈ��������ԐV�`�B���A��B�t�߂ɂ������B���A����ɖ��Y���ƗK�������ԓS�����̎O���ł������B

�@�����R�̎�͂����̎O�{�̋���ʂ��Ėk���N�ɐN�����A���̎O���ɂ���Č������̕⋋���Ă��邱�Ƃ͍��▾���ł������B

�@�����Ń}�������r���̋ɓ���R�i�ߊ��X�g���g���C���[�����ɑ��āA���ܓ��A�������ɂa29��Z�@�ґ��������āA���]�O���́g�씼���h�j����A�Ɩ������B

�@���̕�ɐڂ����č��h�����i�y���^�S���j�́A�傢�ɋV���A�T���͂��̋ɂɒB�����B

�@���̖��߂͖��炩�ɁA���V���g�����I�n��сA�T�d�Ɏ�葱���Ă��������̘g���z������̂ł���A�����Ƃ̑S�ʐ푈�ɓ˓�����댯���������ɂ͂��ł����B

�@����ɁA�A�����J�́A�C�M���X�ɑ��āA�u���O�̋��c�Ȃ����Ė��B�U�����悤�ȉ\���̂���s���͈�Ƃ�Ȃ��v�ƌł����Ă����B

�@����ɁA�����́A�����R��������c��Ƃ������A�ً}���ۗ�������W����Ă����Œ��Ȃ̂ŁA�Ȃ��̂��ƐT�d�ȑԓx���Ƃ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������B

�@�����瓖�R�̂悤�ɁA���h�ȓ��ǂ̓g���[�}���哝�̂ɔ����������������A���ӂ������ŁA�}�����ɑ��āA�������߂̓P���v�����A�����āA�������甪�L���ȓ��̍��s�����ւ����]�O�̌P�߂��Ċm�F����悤�v�������B

�@���̔����֎~���߂������ɂƂǂ����̂́A�a29�ґ�������̉Î�[��n���ї��킸���ꎞ�Ԕ��O�������B

�@�}�����͌����������Ŕ����̓d���ł����B

�@���\�ꌎ�Z���A���h�Ȃ́A����j�������y��ҁu���N�푈�v�ɂ��ƁA���Q���܋�l���������Ēʍ����Ă����B

�@�u�M�����r���R���̈��S��ۏႷ�邽�߂ɋً}��ނȂ��ꍇ�Ɍ���A���N�̓y���ɂ��鋴�����U�����Ă��悢�B�������A���L�_���Ɣ��d�{�݂͂������̂��ƁA�����Ȃ�D�ڕW�����Ă����B���U�����Ă͂Ȃ�Ȃ��v

�@�v����ɁA�y���^�S���̓}�����ɋ����Ɋ���ꂽ�̂ł���B

�@�����ď\�ꌎ�����A�V�`�B�������J�n���ꂽ�B�e80�W�F�b�g�퓬�@�l�@�Ɍ�q���ꂽ�a29�����@����@���Z�Z�Z�g���̔��e���O�̋��̓씼���ɁA�����܁Z�Z�Z���̏ĈΒe��V�`�B�s�X�ɓ��������B

�@�������A���̎��A�j�㏉�̃W�F�b�g�퓬�@���m�̋킪�W�J���ꂽ�B���B���ɑҋ@���Ă������Ȃ������@�̃~�O15�퓬�@�����i�Ђ���j�̂��Ƃ��e80�ɏP���������Ă����̂ł���B

�@�ăp�C���b�g�̓~�O��@�����āA��@�����j�������A���ꂪ�̂��ɐ��E���̘_�c���������g�ǐՌ��_���h�̂���������������̂ł���B

�@����͂Ƃ������A���̓��̋��������́A���ʂ��猩�āA����������ʂ̂Ȃ��������Ƃ����������B

�@��������ĂƂ����}�����́A�g���q���s�g�h�̈ꕔ�Ƃ��āA���B��n�����ƃ~�O�ǐՂ̋������V���g���ɗv�������B

�@����́A���V���g������т��ČŎ����Ă��������헪�i���N�������Ɍ��肷��j��j����̂ł���A�e�F�ł��Ȃ����̂ł������B���̃}�����̖��B�����_�́A�A�����J�����̐������ɂȂ�������łȂ��A���E�̘_���ɂ܂œW�J���Ă������B |

�V�`�B���ŁA�j�㏉�̃W�G�b�g�퓬�@���u�̋킪�W�J���ꂽ�B

�ČR���b�L�[�h�o80�u�V���[�e�B���O�X�^�[�v�퓬�@

���V�A���~�O�퓬�@

|

2 �S�s�I�@�N���X�}�X�U�� top

�@�\�ꌎ��\�l���A���A�R�͍Ăѐi�����J�n�����B���ꂪ���ɂ����g�N���X�}�X�U���h�ł���B

�@���̌ď̂́A�}��������1�R�c���~���o�[�������Ƃ̒k�b���A����������A��k�܂���Ɂu���܂��䂯�A���N�̃N���X�}�X�܂łɂ͏��������͕ꍑ�A��邾�낤�c�v�ƌ������ׂ炵���̂��A�ς��ƑS�R�̊ԂɂЂ�܂�A�����̑��̂ƂȂ������̂��Ƃ����Ă���B

�@���������āA�ČR���悭�p����g�������h�Ƃ����������̌ď̂ł͂Ȃ��B

�@���̓��A�}�����͎��琴��]�Ȃ̑�8�R�i�ߕ��ɔ��Ő틵�����@���A���A�ɓ��ʐ����𑗂����B

�@�u�푈���I�������邽�߂̐푈�i�g the war to end the war�h�j�@�͍��₻�̍ŏI�i�K�ɋ߂Â�����v

�@�����A�U��������i�\�ꌎ��\�ܓ��j�ɂ��āA��������8�R�͉E���������n�߂��B

�@�܂��؍��̑�2�R�c�������R�����Œ����R�̖�P�ɂ����A�ЂƂ��܂���Ȃ���ł����B

�@�����R�́u�h����@���A�����������悤�Ƀ��b�p�𐁂��炵�A��b�ɂ������^���������Ȃ���A�{���ƂȂ��ĎE�����ė����v�B�����̕đ�1�R�c�������߂���Ă������B

�@�����̕đ�9�R�c��������ʂŒ����R���瑤�����邢�͕�͂���A�ޘH��₽��Ă��܂����B

�@�����R�̍U�����@�́A�ˌ��A�ߔ��A��֒e�����i�Ƃ��Ă��j�Ƃ����p�^�[�����������A�ˌ��̊Ԋu�͒Z���A���X�ɌJ�Ԃ��ꂽ�B

�@�i�ނ͂��ׂă��b�p�̉��œ��ꂳ��A���b�p�œːi���A�ꐺ�œ��������B

�@���̃^�C�~���O���Ŕj�����ĕ������́A�ꐺ��҂��āA�������܂�ė����֒e���E���Ă͂܂������Ԃ����B

�@�ĕ��ɂƂ��Ď�֒e�́g���̍����v�h�������̂��B

�@�����R�͂܂��A�\�A���̃��P�b�g�g�J�`���[�V���h����������ł��Ēe�������B�i����j�������y��ҁu���N�푈�v�j

�@�\�ꌎ��\�Z�������\�����ɂ����āA��8�R�͍��O���������j���ꂽ�B

�@�����ē�\������ɂ́A��������ł́A���ÌΔȂ̑�1�C���t�c�ɑ��Ē�����9�W�c�R�����P�������Ă����B

�@���Đ���]�ȂŌ��̂��Ƃ����R�Ǝp�������������R�́A����s�����̂悤�ɑh��A�g�l�C��p�h��p���ĎE�����Ă����̂ł���B

�@�ނ�́u�l���̑����Ɋւ��Ă͔��Ȃقǂ̗�W���������Ă����v�̂ł���B

�@�\��\�����A��lj�ɗ����炸�Ǝ@�m������8�R�i�ߊ��E�H�[�J�[�����́A�Ăь�ނ����ӂ��A���̌P�߂����B�������ƁA���瓌���֔�B

�@��A�����͑�4���R�������Đ^���ɎQ�킵�Ă�����̂ƔF�߂���B

�@��A��8�R�͐���]�ȂɌ�ނ��A����̍s������������B�U���̈ӎu�͎̂ĂȂ����A�̕ω��ɂ���Ă͌�ނ𑱂��邱�Ƃ�����ȏꍇ�����蓾��B

�@���̓��A����g�N���X�}�X�U���h�̎��s��F�߂��}�����́A��8�R�i�ߊ��E�H�[�J�[�����Ƒ�10�R�c���A�[�����h�����𓌋��ɏ����A��͌������A���_���o�����\�\��ޖ��߂ł���B

3 �O���x���ւ̑��ދp top

�@�\�ꌎ��\����A���A�R�́A�l��`����`����`�z���`���R�����Ԑ����m�ۂ��邱�ƂɌ������B

�@����͈�ʂɁg����h�q���h�ƌĂ�Ă��邪�A�k���N�ł͓����ɍł����������ł���A����⌳�R�Ƃ����v�Ղ�������헪��̐������ł������B

�@�\�ꌎ�O�\���A��8�R�̑��ދp���n�܂����B�V���B�`�l��`����̊������đ�1�R�c�Ƒ�9�R�c��͂̑ޘH�ƂȂ������A���̓�Ԑ��̍������́A�����A���A�C�ԁA��ԁA�g���b�N�Ȃǂ̗�Ŗ��߂�����A����炪�g�������ł��Ȃ��قlj��������ւ��������Ȃ���쉺���Ă������B

�@���̂Ђ��߂������Q��ڂ����āA�����R�������C��@�e�|�˂𗁂т������Ă����̂ŁA�ꕔ�ł͐��S�ȏC��������o�������A�����킢���͂ȋ�R�̉���ƁA�D���ȉΗ͂œG�ɔ�����������ނ��Ă������Ƃ��ł����B

�@����Ƃ͑ΏƓI�ɁA�R�����`���쓹��ދp���Ă������đ�2�t�c�̉^���͔ߎS����܂���̂������B |

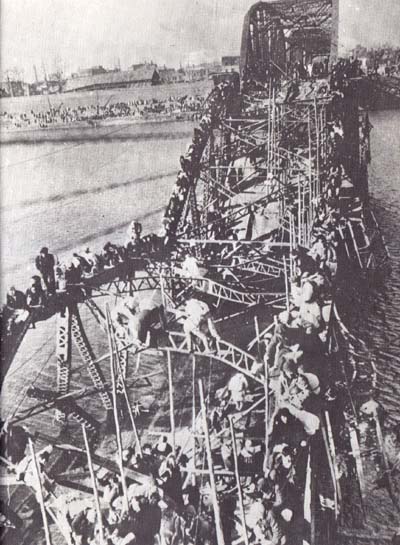

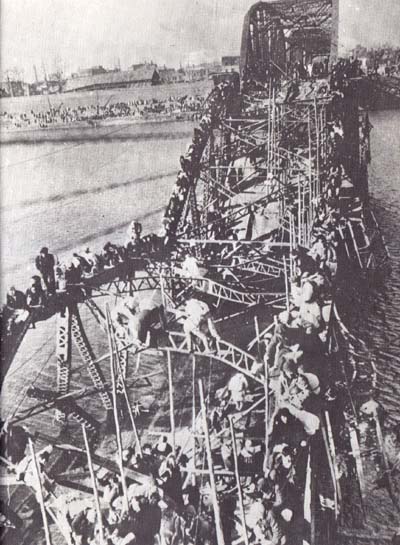

�͍��i�����j�������Ђ낰��؍��R

|

�@�����]�̋��Ԃ��e�������ʉߒ��A�˔@�A�����̍��n�ɑ҂��������Ă��������R����җ�ȏe�C�����A���X�ɂƒʉ߂��Ă䂭�������Ђ��[�����ł������A�Ō�ɂ��̒J�Ԃ�ʂ蔲���邱�Ƃ̂ł����̂́A�킸���Ɉꗼ�̐�Ԃ����������Ƃ����A�܂��ƂɎ_�@������߂��n���G���Ȃ���̏�ʂ��J��L����ꂽ�B

�@���̂Ƃ��̏���A�܂�ŃC���f�A����⚌Y�i�������j�������肾�����̂ŁA���̑����]�J���g�C���f�A����⚌Y��h�ƌĂԂ悤�ɂȂ����B�i����j�������y��ҁu���N�푈�v�j

�@�\�O���A�g����h�q���h�̍\�z�����{���炭��������ٕς��˔������B

�@�h�q���̒��j�Ƃ������ׂ����삪�D�悳��A���̓˔j�����璆���R�̑啔�����{���̂��Ƃ��Ȃ��ꂱ��ŗ����̂ł���B

�@����A��������ł́A��1�C���t�c���Ïo�������Œ����R�ɕ�͂����Ő��O�̏�Ԃɂ���A����ɓ���̙������猳�R�ւ����Ă̒����R�̃Q�����U����������ɂ߂Ă����B

�@�}�������A���˂Ă���]��ł����푈�̑����I���ƁA����ɂ�钩�N���ꐭ�{�m���̖��͖��c�ɂ��ł��ӂ��ꂽ�B

�@����}�����Ɏc���ꂽ���f�͂���������Ȃ������\�\�g�O���x���ւ̑��ދp�h�ł���B

4 �ė��R�L�j�ȗ��̔s�k top

�@�\�l���A����̕��������肵���B

�@���̕�͂����܂�����s���̊ԂɂЂ�܂�O�Z�Z���l�̖k���N�Z��������ɂƊ؍��߂����ē����s���n�߂��B

�@������A�k���N�R�̂��Ă̔s�c���őg�D���ꂽ�Q�����������}�����A����ɉ����āA�����R���K���̒ǂ������������Ă����B

�@���̊�}�̎��ԂɑΏ����邽�߂ɁA���V���g���́A�܂��u�����̋]���������v���Ƃ�D��I�ɍl�����A�u���A�R���V���ȌR���s����f�s�ł���܂ŁA�Ŏ�\�̊C�ݚƁA���Ȃ킿���R�C�ݚƂɌ������ĕ����W������v�\�z�����łɌ��肵�A���̎|�̎w�߂��A�����Q�d�{���c���̖��ɂ����āA�\�l���t�Ń}�����ɓ`�B���݂ł������B

�@�\�ܓ��A��8�R�͓G�̋}�ǂ��Ԉꔯ���킵�ĎO���x�����z���A��֒E�o���āA�ЂƂ܂������̐����̈��S��ۏႵ�A�R�̑Ԑ��������B

�@���̂��듌�݂̌��R�n��ł͕đ�3�t�c�̈ꕔ�Ɗ؍��C���t�c���C��P�����I���A����n��ł��A�悤�₭���n��E�����Ē�1�C���t�c����D���������Ă����B

�@�g�N���X�}�X�U���h�̎��s�ȗ��A���A�R�͂����Ђ�����ɓ�֓�ւƔs���ɂ��s���������ˁA�킸����T�Ԃ��炸�̂����Ɉꋓ�ɓ�܁Z�L������ނ��Ă��܂����B

�@�������A����]�Ȃł�����ɂ��Ō��������A����ȍ~�́A�����R�Ɛ퓬�炵���퓬�͂قƂ�nj����Ă��Ȃ��B

�@����������͐�j��ł��܂�ł���B

�@������A�u�}�b�J�[�T�[�͌͂���Ԃɂ��̂̂��ē����o�����v�Ƃ��u�����̋^�S����肾�����ËS�ɂ��Ă��ꂽ�v�Ƃ��A���܂��܂Ȕᔻ�̐�����B

�@�}�����͂�������V���g���̂����ɂ��āu������Ă����āA�푈����A�Ƃ����悤�Ȃ��̂��v�Ɣ��������B |

�j�ꂽ�哯����n���Ċ؍��֔��镽��s��

|

�@���A������ɂ�����A���́g�\�̑ދp�h�i December retreat

�j�́A�A�����J���R�̗��j�n�܂��Ĉȗ��̔s�k�ł��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

�@�������A�������߂Â��ɂ�āA�����R�̓��ÂɍĂё�U���̒���������ꂽ�̂ł���B

�@�O���x�����߂����āA��_�͂܂����}�������������B

5 �哝�̂́g�����ⓚ�h top

�@����ɐ旧�\�ꌎ�O�\���A���V���g���ł͏d�ꂵ�����͋C�ɂ܂ꂽ�Ȃ��ŁA�g���[�}���哝�̂̋L�҉���s���Ă������A���̐ȂŁA���̂悤�Ȉ��ꓚ���Ƃ肩�킳�ꂽ�B

�@�u�~�X�^�[�哝�́A���܃A�����J�����ʂ��Ă��钩�N�ł̔�펖�Ԃɑ��āA�ǂ��Ώ�����邨���肩�A�t���̋�̍�����������肢�����v

�@�u���ĉ�X������ė����悤�ɁA�K�v�Ǝv���邠�����i���Ƃ�p�ӂ�����v

�@�u�Ƃ������Ƃ́A�������������܂ނ̂ł����H�v

�@�u��X�̏��L���Ă��邠���镺����g�p����Ƃ����Ӗ��ł��v

�@�u����́A������ϋɓI�Ɏg���A�Ƃ������e�ɉ��߂��Ă��悢�̂ł����H�v

�@�u���l�Ƃ��Ă͌��������������̂����̖ڂŌ������͂Ȃ��c�c�����͂����K�v�Ƃ���ꍇ�ɂ����g����ׂ����v

�@���̖ⓚ�́u�āA�����g�p���l�����H�v�Ƃ������o���ŁA�����������E�̋��X�܂œ`����Ă������B

�@�����̂��܂�̑傫���ɋ������哝�̂́A������Ƃ����߂ɁA�ʂɐ^�ӂ��R�����g�����������o�������A���E�͂������m���Ȃ������B

�@�����ł܂����߂Đ����Ɂg�����s�g�p�h�̐錾�\���āA���_�̒��ÂɂƂ߂��B

�@�������A�p�A�g���[�́A�g���[�}���哝�̂́g�����g�p�֎~�h�̐^�ӂ��m�F���邽�߃��V���g���w���A�ĉp������k�������ɊJ���ꂽ�B

�@���̌��ʁA���\���ꂽ�R�~���j�P�̒��ɂ����āA�������́g�푈�������܂Œ��N�����Ɍ��肷��w�͂𑱂���h���Ƃ��m�F���������B

�@�܂�A�A�g���[�́A�������g�p���Ȃ����Ƃ͂������A���B�����⒆���`�p�����Ȃǂ̌R���s���͐�ɋN�����Ȃ��A�Ƃ������g���[�}������Ƃ�����̂ł���B

�@�Ƃ��낪�A���n�R�ō��i�ߊ��}�c�J�[�T�[������������炳�ꂽ�ӌ��́A����Ɛ^��������Η����钧���I���D��I�Ȃ��̂������B

�@�Ō�̏����������Ƃ邽�߂ɁA�}�����̋�\�������j�͎��̂悤�Ȃ��̂ł������B

�@�i����j�������y��ҁu���N�푈�v�j

�@�u�푈�𒆍��{�y�ɂ܂Ŋg�債�Ă��̉��݂�����ƂƂ��ɒ����{�y�����A�����ɑ�p�̏Ӊ�ΌR�N�ɓ����������A���`���o�R���ē쒆���ɐi�U������B�Ȍ�̍��͒����R�̔������݂������Ō��肷��v

�@���́̕A������K�₵�ă}�����Ɖ�k�����R�����Y���R�Q�d�����������A�������̂����A�����ǂg���[�}���哝�̂́A���������A��̂��Ƃ��{�����Ƃ����Ă���B

�@����Ƃ����̂��A���̃}�����̕������̗p����A�����Ƃ̑S�ʐ푈�ƂȂ肩�˂Ȃ��ƌ��O���ꂽ����ł���B

|

�����R�̍U�����ēP�ނ�����ĊC����

|

6 ���R�����Ɏ���top

�@���V���g�����ԏ\�\�ܓ��ߌ�\���O�\���A�g���[�}���哝�̂́u���Ɣ�펖�Ԑ錾�v�\����|�̕����������������B

�@���̍��A�k���N����̓P�����I������8�R�́A���Ėk��ɔ����ĕz�w���Ă����O���x���ȓ�́A������ՒÍ]�ɉ����ė���̓��ʂ�A���C�݂̒��������ӂ֒B������ɖh�q�w�n���đԐ������Ē����������B

�@����A��������Ő���Ă�����10�R�c���A�\�ꌎ��\�������P�ނ��n�߂��B

�@�܂��A���ÌΕ��ʂł͍�풆�̑S�������A��1�C���t�c���X�~�X�����̎w�����ɓ���A�}�K������n�K���w�A�n�K������Óy���ցA����ɐ^�������琅�����o�āA��D�n�_�̋���܂ŁA�����R�̗v����k���N�Q���������̊�P�ɉ����āA�뉺�O�Z�x���z���Ɋ��ƋQ���ɔY�܂���Ȃ���P�ނ𑱂��Ă������B

�@�����āA�\�\�ܓ��ߑO�\���O�\���A��\���ǂ̗A���D�ɕ��悵�A�X�~�X�����̏�D�u�x�C�t�B�[���h�v��擪�ɂ��ċ���̍`�𗣂�Ă������B

�@���̎��_�ŁA��1�C���t�c�͂��̐�͂̌܁Z�p�[�Z���g�������Ă����B

�@�����ɂ��_���P���N�̔ߌ����e�����Ƃ��Ă����B

�@�\��\����A�k�������́A���N�푈�����̂��߂̒�Ă��q�ׂ钆�ؐl�����a�����O���������̐���`�����B

�@���̗v�|�͎��̂悤�Ȃ��̂������B

�@�@��A��̊O���R���̒��N��������̑����P�ށB

�@�@��A���N�l���ɂ������̉����B

�@�@��A�ČR�̑�p����̓P�ށB

�@�@��A������\�̍��A�Q���B

�@�����Ď������͍Ō�ɂ������t�����B

�@�u�����n���I���E���Ƃ��Ă̎O���x���́A���͂�i�v�ɏ��ł����v

�@���\��\�O���A�܂���̔߂����������N�����B��8�R�i�ߊ��E�H�[�J�[�������}�E�����̂ł���B

�@�O�����������@���������A���q�̃T���E�E�H�[�J�[��тɈ����ɏo�|�����r���̎��̂������B

�@��������̉^�]����W�[�v���R�p�g���b�N�ƐڐG���ē]���A�����͂��̉��~���ƂȂ����B�����������B

�@�\�O���ɘZ�\���ڂ̒a�������}��������ŁA�߂��叫�ւ̏��i������Ă������̏o���ǂƂł������B

�@�}�����̎��V���b�N�͑傫�������B��C�͓����̎Q�d�����A�}�V���E�E���b�W�E�F�C�����ƌ��肳�ꂽ�B

7 �V�i�ߊ����C top�@���b�W�E�F�C�����́A���풆�A��82����t�c���Ƃ��āA�C�^���A�������m���}���W�[�㗤���֓]�킵�A�̂��R�c���Ƃ��ėE����y�����B�i���a��\��N�t�ɗ\�肳��Ă������{�֓��n���i�U���ɂ́A����O�t�c���w�����č~������v�悾�����j

�@�����A�����͎Q�d�����Ƃ��čs����S�����Ă���A���n�̍����w�����̓X�~�X��1�C���t�c�������āA���ׂĖʎ����������B |

�s�X��ɓ������ꂽ���A�R���m

|

�@��8�R�̐V�i�ߊ��C�������߂����ƒ����́A�E�H�[�J�[���R�̖��S�l�ɂ����݂��q�ׂ����A���b�W�E�F�C�v�l�ɂ́A�����̏o�������܂�ɋ}�ł��邽�߂Ɍ��������ɂ����A�n�C�X���b�v�Q�d�����ɓd�b�œ`����悤�ɗ���ł���B�i���b�W�E�F�C���u���N�푈�v�j

�@�o���͏\��\�O����̂��Ƃł������B���傤�ǂ��̎��A�����ł͓�\�l���ߑO�\���������B

�@�H�c��`�ł́A�}�����������ߊe���w���������Č}����Ȃ����A�E�H�[�J�[�����̈�̂��̂�����s�@���Â��ɂ��ׂ肱�B

�@�������ɂ܂ꂽ�O��8�R�i�ߊ��̊��́A�������牡�l�̊��ɂɉ^��Ă������B

�@��\�ܓ��̐^�钆�߂��A���b�W�E�F�C�V�i�ߊ��͉H�c�ɒ��������A�[��̂��߁A���̂܂h�ɂ̕đ�g�قɈꔑ�A����\�Z���ߑO�㎞�O�\���A��ꐶ���r���̑��i�ߕ��ɏo�����A�}�����Ɖ�����B

�@���b�W�E�F�C�����́A�}���������Ďm���w�Z�̍Z������ȗ��ʎ������������A��������ꎟ���E��햖���ɏ��тƂ��ĎQ�킵���Ƃ��A�}�����͂��łɗ��c���ł������B

�@���܁A�}�������\�A���b�W�E�F�C�����\�܍B

�@���b�W�E�F�C�V�i�ߊ����C�ɂƂ��Ȃ��A����܂Ń}���������ł�������10�R�c�͑�8�R�ɕғ�����邱�ƂɂȂ����B�A

�@��8�R�̂����A�����ɔz�u����Ă����ČR�����́A��1�R�c��24�t�c�Ƒ�9�R�c��25�t�c�����ŁA��1�R�c�̑�1�R���t�c����ё�9�R�c�̑�2�t�c�͂Ƃ��ɑ��Q���傫���A�ډ��Ґ��ւ��̍Œ��������B

�@��10�R�c�̑�1�C���t�c�͂��łɔn�R�ɓ������Ă������A��7�A��3�t�c�͂Ȃ��܂����C�݉���쉺�A�����ł������B

�@���������āA��8�R�̐�͎͂O���̓�ȉ��ɒቺ���Ă����B

�@����ɑ��A�O���x���̖k�ɂ́A�����R�t�c�i���l�j�A����іk���N�R���t�c�i�Q�����������ӂ��߂āA�ꎵ���l�j�A�v�l�ܖ��ɋ߂����͂��W�����Ă����B

�@���̂����̒�������R��ܖ��������ɓW�J���āA�����Ɂg�V�U���h���������Ă�����̂Ɗϑ����ꂽ�B

�@���b�W�E�F�C�����́A�����������������̎��@���n�߂��B

�@�����́A�W�[�v�A�y��s�@�A�w���R�v�^�[�Ȃǂ����p���Ő��͓I�ɑO������O���ւƋ킯�߂������B

�@���̌��ʁA���ʂ��ċC�̂������Ƃ́A�O�����������̎m�C�̒ቺ�A�Ƃ�킯�w���������̐�ӑr���A���ז���Ԃ�ł������i�������A��3�A��7����ё�1�C���c�������A�ƃ��b�W�E�F�C�͏����Ă���j�B

�@�ނ͑Ӗ��Ȏw���������ɁA���Ȃ��ᔻ�Ǝ��B�𗁂т��������B

�@���b�W�E�F�C�i�ߊ��́A�����������ʂ̏���l���ɓ���āA�V�헪��҂ݏo�����B

�@����́g�����w�n�ɂ��h���h�ł������B

�@�O���x�����犘�R�Ɏ���O�Z�Z�L���̒n��𗘗p���Ēi�K�I�ɐw�n���������A�G���U�����Ă���A���̂��тɍő�̏o���I���Q�����v���Ȃ���Q������̐w�n�֑ނ��Ă䂫�A�@�����Ĉ�C�ɔ����ɏo�悤�Ƃ������̂ł������B

�@���̋�̈ĂƂ��āA�@�����w�n�A�A���]��ݐw�n�A�B����`�O蠐w�n�A�C�э]�w�n�A�D�����R���w�n�A�E�����]�w�n�A�̘Z�̒�R�w�n��z�����Ƃł������B

�@�Ō�̗����]�w�n�����́A�̃E�H�[�J�[���������炵�A�����̂��ǂ���Ƃ����g���R�����Ɓh���̂��̂ł���B

�@�������A���b�W�E�G�C�����́A���̂Ƃ���A����Ԃ̑O�����@���瓾���S�Ƃ��āA��8�R�̔����͂ƂĂ��������Ɣ��f���Ă����B

�@�����Œ����͏\��\�����A�}�������Ăɋɔ�d���ł����B

�@�u��8�R�͓��{�ɓP�ނ��A�؍��R�͍ϏB���ɋ����Ē�R���鎖�Ԃ��l������K�v����v

�@�}���������̈ӂ������āA���l�̎�|�̓��e�����V���g���w�œd�����B�Âɑ����̔h����v�������̂ł���B

�@���V���g���͂��̗v�����R�����B

8 �����R�́g�����U���h top

�@�\�O�\����A��A���ŁA���������j�����������A���b�W�E�G�C�����̂��ƂɏW�܂���͂��ׂāA�����R�̍U���̐ؔ��������Ă����B

�@�����͂��̑O�����A��緂̌���i�ߕ��𗣂�ă\�E���w��B

�@�O�i�i�ߕ��ɓ����ď��e����J���Ȃ��O�����@�ɏo�������B

�@�~�̓��͒Z���A�ߌ�l�����߂���Ƃ�����͔��Â��Ȃ�B

�@���̏��ł��\�E���̊X���������n�߂����A�����R�́g�����U���h���J�n���ꂽ�B

�@�����R�͎�U�����Q�Y�Ƌc���{���ʂɁA���U���t��Ɍ����āA�܂�������ɓ˂�����ŗ����B

�@�ō����̃g���R���c�A�ՒÍ]������̕đ�25�t�c�A���C�݂̊؍���s�t�c�͍U�����Ȃ��������A���̂ق��̑��������́A���̕s�ӓ����́g�����U���h���܂Ƃ��ɂ�����āA�����E�������A�����܂�������ԂɊׂ��Ă��܂����B

�@���v�ƂƂ��ɁA�����R�͍��A�R�őO����тɂ����Ėҗ�ȏe�C���𗁂т������A�ꎞ�Ԃ������ʂ����ɁA�ČR���؍��R����͂���Ă��܂����B

�@�����R�͐���ʂ̋�C����邪���悤�ɂ������܂����`���������A�p�J�A���b�p�𐁂��炵�A�h����@���Ȃ���^���������č��A�R�̑O�㍶�E����������ė����B

�@�ĕ����؍������A�߂���Ŗ@�ɂ���������̑�C�̒e�ۂ��˂������A�@�e�A���e�A�o�Y�[�J�C�A�͂Ă͌��e�܂łԂ������ĉ��킵���B

�@���A�@������A�G�͂������薡�������͂�ŁA�J��h���ł͂₵���Ăė���B

�@���̑����ɕ��͐_�o������A�J�ƍ~�肻������֒e�ɂ���Ċe�����Ԃ̘A���ʐM�Ԃ͂��������ɐؒf����Ă��܂��A�w���n���͎x���ŗ�̍�����ԂɂȂ����B

�@�n�������S��Ԃ������R�ɂ͉��̖��ɂ������Ȃ������B |

�͍����@��G�̏P���ɔ����鍑�A�R

|

�@�ނ�̐�@�́A�擪��i��ŗ��镺���n����Ŕ��������A���Ƃ��瑱���������͐�F�̎r�̂����z���ēˌ����Ă����B

�@�S��Ԃ����Ƃ킪�g���Ԃ��ē��e�œ˔j���A�㑱�������ɐi���H���J�����B

�@�Ċ،R�̏W���C�ƏƖ��e�ɏƂ炵�o���ꂽ�O�ʂ̎R��u�́A���ׂċa�̏W�c�̂悤�Ȓ����R���m�����ł������薄�߂�����A���̈ړ��̂��тɁA�܂�ŎR���g�ł��Ă��˂��Ă���悤�Ɍ������B

�@�R�Ôg���Ȃ���ɁA�ނ�͒J�Ƃ����J�Ԃ��A���Ƃ������������ė����̂ł���B�܂��Ɂg�l�C�h�ł������B

�@���́g�l�C�h�̓{���̂Ȃ��ɕĊ،R�͂����Ƃ����܂��Ȃ��ۂ݂��܂�A�Ǘ����A�r�ł���Ă������B

�@���A�R���������݂͂ȋ��|�ɂ��̂̂����B

�@�����āA���C�ɂ��������Ƃ��ɂ́A��8�R�̑����������ʂ͕���Z�L���ɂ킽���ē˔j����A�����R�̈ꕔ��N�͐w�n���[���N�����Ă����B

�@���̑O����ɓ������ꂽ�����́A��͂̐i����e�Ղɂ��邽�߂́A�������̖�ڂ��ʂ��������̂ł������B������A�g��������R�c�h�Ƃ��Ăꂽ�B

�@���܈�N�ꌎ����A�V�����N���������B

�@���b�W�E�F�C�����͗����ӑ哝�̂��āA������@�@�ŋc���{���ʂ̑O���ɔ�сA�哝�̎��炪�����̊؍��R���������̘J���˂��炢�A����̌��t��^�����B

�@�ꌎ����A�t��𒆐S�Ƃ��钆���������ł̊�@�ɕm�����B�t�쐳�ʂ����؍���3�t�c�A���̖k�ӂɕz�w����؍���5�A��8�t�c���k���N�R�ɂ���ċ�������A������~���Ɍ��������؍���7�t�c���A�����ŏP�����A�A�����͐��f���ꂽ�B

�@���b�W�E�F�C�����͋}�i�A�đ�10�R�c���R�����̖k����w���������A���̓����ȑO�ɁA���������˔j�����k���N�R����緁A���邢�͑�c�ɂȂ��ꂱ�݁A��8�R�𓌐��^����ɕ��f���Ă��܂����Z����ł������B

�@�����Œ����͂��̓��̌ߌ�A�R�c���A�t�c�������̈ӌ������߂����A�w���������͂�������ٌ������ɁA���͂��R�͂����܂ł����E���A�Əq�ׂ��B |

�����R�̐����U��������A���R�s���̉ݎԂɏ��\�E���s��

�i1951�N1��4���j

��ŕ����A�Z���D���ĔߒQ�ɂ����푈�ǎ��i�\�E���s���Łj

|

�@�����͌��S�����B�q�����ދp�̒��ǂ����B���A�u�Ɣ����邪�A���̍ہA������x�\�E����G�̎�ɓn������܂��r

�@�ꌎ�O���A���b�W�E�F�C�i�ߊ��͑�8�R�O���e�����ɁA���]��݂ւ̈�Č�ނ𖽗߂����B

�@�Ɠ����ɁA�����ӑ哝�̂ɂ����R�ւ̑ދ���i�������B

�@�哝�̕v�Ȃ͂��̊�����e��āA�D�ԂŃ\�E���𗣂ꊘ�R�Ɍ��������B

�@�����̓P���ɐ旧���āA�H�����͋��Y��s��A���̑��̕⋋��n�ɒ������Ă���q��R���ɔ�����Y�|�����B

�@��͗l�̋����邪���Ă����܂������������������܂ɂƂǂ낫�킽��A����ȉΉ�������ł������B

�@�q������A�����A�}�~�������Ŕ�s��̊����H�ӂ��A�����炯�ɂ��Ă��܂����B

�@�G�Ɏg�p�����Ȃ����߂ł���B

�@���]�͓������ɓ����Ă����B

�@�ߌ�O���������ČR�̓P����Ƃ��n�܂�̂ŁA����ȍ~�̈�ʔ��̓n�͂͋֎~�����B

�@�����A������͕X�̏������ēn���Ă������B

�@�Ƃ��ǂ����X������A���̂��тɁA�V�l���A�Ԃ�V���������e���A�a�l���A�Ԃ��Ђ������A�����Ƃ����Ԃɂ�������悤�ȗ���̒��ɒ���ł������B

�@�N�������悤�Ƃ��Ȃ��B�������̂����Ȃ��B

�@�݂�ȁA�����فX�Ƃ��ĕX�̏����������Ă������B

�@���̓����s���؍��ł́u��E�l��ށv�ƌĂ�ł���B

�@�\�E���͖��@�̒��ƂȂ�ʂāA�c�����Ă������̂��\�k�Ɖ����A���D���ق����܂܂ɂ��n�߂��B

�@�ꌎ�Z���A��8�R�̍����́A�\��ǂ���A����`���B�`蠂����ԎO���x���܂őނ��A���̐��ɉ����Ėh�q�w�n���\�����B

�@���b�W�E�G�C�����͕z�w�̏I��莟��A�������ɐ퓬�Ԑ��ɓ���悤���������B

�@�Ƃ��낪�A�Ċؗ��R�Ԃ̍��A���̎�Ⴂ����A��������̗v�ՁA���B���k���N�R�O�t�c�ɂ���ē������狲������A��10�R�c�����̕đ�2�t�c�͂��̕�͂̒��ɌǗ����Ă��܂����B |

�؍��R�̕K���̖h�q�ɂ�������炸�A

�\�E���͂ӂ����ђ����R�̎�ɂ�����

�j�ꂽ�\�E���̓���

|

�@��2�t�c�́A�����ŁA�ꔪ��̈�Z�܃~���C������C����𒆐S�ɐ����ĉ~�`�w�n������ĉ��킵���B

�@�l�����ɂ�ނ悤�ɉ~��`���Ĕz�u���ꂽ��Z�܃~���C�́A��u�̏悶�錄�����G�ɗ^���Ȃ����߂ɁA��傠����܁Z�Z�����Z�Z�Z���̖C�e�����������Ēe�������B

�@���A�k���N�R�͖��O���āA�����C�A�@�e�A���e�A��֒e�̏W���g��P�������X�ɌJ�Ԃ��A���ɂ͐w�O��Z���[�g���̋߂��܂œˌ����Ă��邱�Ƃ��������B

�@�ČR�C���͒e���܂ł��e���ƌ��e���ӂ���ēn�肠���A����ƓG�����ނ����B

�@�邪�����Ă݂�ƁA�Z�Z�Z�l�߂��k���N���̎r�̂��U�����Ă����B

�@��������A��2�t�c�͌���̂��Ƃ̌��B�𗣒E���A�����A���̓���̍��n�ɖh���w�n���\�����B

�@���B�͌��ǁA�k���N�R�̎�Ɋׂ����B

�@�k���N�R�̂��̒�������U���ɂƂ��Ȃ��A������K���⒆���R�͐������ʂōU�����J�n����ł��낤�A�ƃ��b�W�E�F�C�����͗\�f���Ă����B

�@���A�����Ɋւ��邩����A��������́̕u�G�e�������v�u�ُ�Ȃ��v�ł������B

�����͕����̈ꕔ�������ĉG�R�܂Ŗk�コ���A�З͒�@���������A�͓����ł������B

�@�����͒����R�̐^�ӂ��͂��肩�˂��B�����Łg����̏o���҂��h�i wait and see �j�̍\�����Ƃ邱�Ƃɂ����B

�@�����A�����̒��`�h�B�`�����`�`������ԓ�k�̒n��Ŗk���N�Q������忓��i�����ǂ��j�������������B

�@���̃Q���������́A�k���N�R��10�t�c����͂Ƃ������̂��������A���܂��������t�߂ŕ⋋�����₽���悤�Ȃ��Ƃɂł��Ȃ�A��8�R�̍����ɂ͑匊�������A�����܂���緂͊�@�ɕm���邱�ƂɂȂ�B

�@���b�W�E�G�C�����́A�ꌎ�\����A��1�C���t��Ɉ����`�m�����ӂ̃Q�����|���𖽂���ƂƂ��ɁA��2�t�c�Ɍ��B�̒D����w�߂����B

�@��1�C���t�c�͒����ɏo�����āA�����R���ŃQ�������������j���l�U���������A���S�Ґ��̎t�c����͂ɂ��Ă������ɂ́A���̕��I��͂͒������ቺ���Ă��邱�Ƃ������Ƃꂽ�B

�@��2�t�c����P�������Č��B��D�A�����ɔ����Ĉꂽ�B�𗣒E���A�x�O�ɖC���z���āA��i���j�W���Ă����k���N�R�����ɖҖC���������A�����r�ł����B

�@�����Č��U�Ɏn�܂��������R�́g�����U���h�́A�ꌎ�\�ܓ�����������ďI�~�����ł��ꂽ�B

�@�����O���ɂ��G�e���������Ȃ��Ȃ����B

�@�ߗ��̏،��ɂ��ƁA�������͌ܓ����̃g�E�����R�V�ƈ���H�ƂƂ��Ďx������Ă��������������Ƃ����B

�@���͂⒆���R�̍U�������ꂵ�Ă������Ƃ͖����������B

�@���b�W�E�F�C�����ɔ����ւ̎��M����݂��������B

9 �}�b�J�[�T�[�ƃ��V���g���̊m�� top

�@�}���J�[�T�[�����͈ˑR�Ƃ��ċ��d�ȍ��v����咣�������Ă����B

�@���Ȃ킿�A���B��n�����A�����{�y���ݕ����A��p���{�R�N�����Ŏg���A���{�R�ɂ�钆���嗤���U�Ȃǂ��l���Ă����B

�@�������̌��e����Ȃ���A��8�R����{�֓P��������ȊO�ɂ͂Ȃ��A�Ɣ��f���������́A���V���g���ɍŏI�I�ԓx�̌���𔗂������A���̓��S�ł́A�i���ǃ��V���g���͎����̒�Ă�����邾�낤�j�ƁA�����Ɂg�F�悢�Ԏ��h��҂������Ă����Ǝv����B

�@�Ƃ��낪�A���V���g������̕ԓd�́u����̂܂܂Ő푈���p������B����ނȂ��ꍇ�͓��{�֓P�ނ���v�Ƃ����Ӗ��́A����܂łƕς����̂��Ȃ��f�C�Ȃ����̂������B

�@���{�ւ̓P�ނ́A�����̐S�ɁA���̑����m�푈�J�������ɂ�����p�^�[�������̋ꂭ�Â��z���o��h�点���B

�@���܂����N�����Ɂg���̃o�^�[���̔ߌ��h���J�Ԃ����Ƃ́A�����ɂƂ��Ă͑ς����������J�ł������B

�@�P�ނ͂Ƃ���Ȃ������s�k�ł���ދp�ł���B

�@����͂܂��A�h���ɖ����P�������̐���ɉ��_���c�����Ƃɂ��Ȃ�̂��B

�@���R�Ƃ����}�����̓z�C�b�g�j�[�����ɖ����Ĕ����̓d�����N�Ă����A���V���g���ɒ@�������B

�@�g���[�}���哝�̂͂��̓d�������ƁA���̓��e�c���邽�߁A�������Ɂu���ƈ��S�ۏ��c�v�����W�����B

�@���̐ȏ�A�����Q�d�{�����}�[�V�������h�������Ăɒ�o�����ӌ������J���ꂽ�B

�@���ꂪ���ɂ����g�ꌎ�\��������h�ł���B

�@�g���[�}���哝�̂����������Ƃɂ́A���̈ӌ����̓��e�́A�}�����̍����j��S�ʓI�Ɏx�����Ă����B

�@�����A���҂̑���_�́A�}���������̍��̎��{���g�����Ɂh�Ǝ咣���Ă���̂ɑ��A�ӌ����́A���s�ɂ�����܂ł̊ԂɁA�g�����헪�I���Ԃ������h����b�ɂ��Ă��邱�Ƃł������B

�@��c�̌��ʁA�R�����Y���R�Q�d�����ƃo���f���o�[�O��R�Q�d���������n�ɔh�����A���N����̎�����m���߂����邱�ƂɌ��肵���B

�@�R�����Y�A�o���f���o�[�O���叫�͈ꌎ�\�l���铌���ɒ����ƁA���\�ܓ��A�}�����Ƃ̉�k�����������ɁA���N�̑O���֔�B

�@�o���f���o�[�O�叫�́A��5��R�i�ߊ��p�g���b�W�������āA�����e�n���w���R�v�^�[�Ŏ��@���ĉ�����B

�@���B�t�߂ł́A�O�������}�C�����z�����G���������B

�@�ċ�R�Q�d�����̂��́g�G����@�h�́A���N�푈���ł��u�ł����Q�ɒl����G�s�\�[�h�v�Ƃ��ċL�^�Ɏc���ꂽ�B

�@����A�R�����Y�叫�͏\�����܂ő�緂̎i�ߕ��ɑ؍݂��A���b�W�E�F�C�����Ƃ̉�k���d�˂��B

�@���̐ȏ�ŁA��l�͂Ƃ��ǂ��A�u���ʂ̒��N����͈ꉞ�̊�@��E���A�S���ɂ킽���ĕ��Â�ۂ��Ă���v�Ƃ̌��_�ɒB���A���̎������m�F���������B

�@����́A�����̃}�������A�u���⒩�N�푈�́A�����{�y�ւ̍U�����A�����炸��Γ��{�ւ̓P�ނ��A��Ɉ�̑I���𔗂��Ă���ً}�̐��ˍۂɂ���v�Ɛ����ɂ��ċ������Ă����̂Ƃ͂܂�Ő����̌����ł������B

�@�R�����Y�Q�d�����́A���ǁA����̖ڂŊm���߂��틵�ƌ��n�i�ߊ����b�W�E�F�C�����̔��f�ƂɊ�Â��A�}�����Ă����₷�錈�ӂ������߂��B

10 �g�I�y���[�V�����E�T���_�[�{���g�h

top

�@���b�W�E�F�C�����͖����ɖk�i�v��������߂Ă����B���Â��āg�I�y���[�V�����E�T���_�[�{���g�i���d���j�h�B

�@���e�́A�܂�����P�ʂ̒�@�����e�����ɏo���B

�@�L�͂ȓG�̂��Ȃ����Ƃ��m�F�ł�����A���Ɏt�c�P�ʂňЗ͒�@�ɐi�o����B

�@����ł��Ȃ��G�ɐڐG���Ȃ��ꍇ�́A���悢���8�R�̎�͂�����ɓW�J���Ėk�������ĉ�������Ă䂭�A�Ƃ�����i�A�O�i�\���̔��U�v��ł������B

�@�ꌎ��\�l���A���b�W�E�F�C�����́g�T���_�[�[�{���g���h�̔��������������B

�@���肩��A�ꌎ��\�Z���̓}�����̎��\���ڂ̒a�����ł������B

�@�ꌎ��\�����A�З͒�@������������8�R�́A�܌t�c������āA��H�k�������Ĉ�Đi�����J�n�����B

�@�}�����͕G���������Ċ�сA�\�����ɂ́A����O���ɔ�B

�@�����A���̎��A�k�i���Ă䂭��8�R�̐�͂͗\�z�O�ɒቺ���Ă����B

�@�\�E���ƌ��B�����ԋ����S���́A���]�k�݉����ɐi�݁A�k���œ��s���ĎR�n��u�������o�Č��B�Ɍ������B

�@���̓u�����̓���l�L���̂�����ɁA�O�z�g���l���Ɖ����g���l���̓�������āA������u�o�q�g���l���v�ƌĂ�ł����B

�@���̑o�q�g���l���t�߂ŁA�ꌎ��\�����A�ČR�̒�@�����������̑҂��������A�����܂�������Ւf����āA�߂��̍��n�̒���֒ǂ��߂�ꂽ�B

�@�މ��i�Ђ��j�Λ������܂ܖ�ɓ���ƁA�������̓��b�p�𐁂��炵�A��֒e�̉J���~�点�Ȃ���P�����Ă����B

�@���̐��͐��S�l�ɂ��̂ڂ����B

�@�K�������̋~�����삯�t����ƂƂ��ɁA�����������́A�̐ԐF�M���e��ł������A��������}�ɓP�ނ��Ă������B

�@��@���͂���Ƃ̎v���ŁA�����炪��{���֓����A�����B

�@��������ł́A��25�t�c���A�i�o�Y�ƍ]��ɒʂ��铹�������낷�v�n�A�C���R�̍U�����J�n�������A���̐퓬�ɐ�������Q�������g���R���c�́A�┧������ʂ��Đw�n���\���A���̓����ɂЂ���ł��������R�̑҂��������č�����ԂɊׂ����B

�@�������A���̔����`���ɐi��ł�����35�A�����C���R���܂ގR��̓������𐧈������B

�@�ܓ��A���b�W�E�G�C�����́g�I�y���[�V�����E���E���h�E�A�b�v�i��藧�č��j�������B

�@��10�R�c�Ɗ؍���3�R�c����Ėk�コ���A�k���`�^��`�]�˂����Ԑ��܂Ői�o������v��ł���B

�@��������т̖k���N�R����C�ɎO���x���߂��܂Łg��藧�āi round up �j�h�悤�Ƃ����_���Ȃ̂��B

�@�܂�A�����́g�T���_�[�{���g�h�Ɠ����́g���E���h�E�A�b�v�h�̗���킪����Ȃ��A��8�R�́A���͖��]���瓌�͟��˂܂ł����ԑB�ɐi�o�ł��A���܂��䂯�\�E���̍ĒD�҂����ł͂Ȃ��Ȃ�B

�@�������A�g���E���h�E�A�b�v�h���̓��ʂ̓G�́A�k���N�R���͂ނ���A��Z�Z�Z���[�g���ɋ߂��R�X�ƕG��v�����ł������B

�@�����ʂ��s�R�̘A���������B

�@�[����������킯�A�f��Ŋ�p�ɂ�����A���̊�������ŁA�R�ł����ǂ��Ă����A���̐��ʂ���A�k���N�R�̋@�e���������悤�ɉ�f�����B

�@���̓G�w�n����֒e�Əe���œˌ����Ēזł������B�����āA���̖ڕW�ł���Y������苒�����B

�@��8�R�́A�E���̕đ�3�t�c�Ƒ�1�R���c�œ얞�R�A�g�q�R�͍U���ł��Ȃ��������̂́A�����ł͑�25�t�c���i�o�Y���A��24�t�c�����Y��s����m�ہA�܂��؍��R�C������������m��ɏ㗤�A�����D���B

�@�����āA�\���A��8�R�͒����R��k�ɋ쒀���Ċ��]��݂ɂ܂Ői�o�����̂ł���B

�@�����ɁA���b�W�E�G�C�����́g�T���_�[�{���g�h�ƁA�����Ȃ�����g���E���h�E�A�b�v�h�̗����͈ꉞ�I�����݂��̂ł������B

11 �t�]�I�@�����R�́g��U���h top

�@�Ƃ��낪�A���Ԃ͂����Ƌ}�ς����\�\�����R�́g�U���h���J�n���ꂽ�̂ł���B

�@�\�����A���̒����R�̑�U���́A��8�R�̈ӕ\�����āA�܂���[�����鐳�ʂł��̖��͐��ė��Ƃ��ꂽ�B�����O�t�c�̒����A���̑�R���A�^��`����`���B�̎��������ɓ{���̂��Ƃ������Ă����B

�@�\����ɂ͑O���̊؍��t�c�����j���A�\�O���ɂ͑���������A������D�悷��ƂƂ��ɁA�u���������S��͂��Ă��܂����B�\�O���邩��A�����R�O�t�c�ɂ��u�����ҍU�����n�܂�A���B���ʂ͒��̖k���܂œ˔j�N�������w�ɕm�����B |

��̒����g2���U���h�ɂނ��������R

|

�@�������A�슿�R�����Ƃɐw��钆����38�R�܂ł��A�\�O����A�o�����J�n���������������n�߂��B

�@�A��ɂ킽���Ē����R�̌������P�����J�Ԃ��ꂽ�B�h���A�`���������A�Ďq�A���b�p�̉��������U��킹�Ăǂ�߂����B�؍��R�����т����̂́A�����R���V��������������Ԃ�C�����̖Ҏ˂����A�܂��ɂ��́g�l�C��p�h�������B

�@�����R�͊؍��R��A�����U������̂Ɉ�t�c�ŎE�����Ă����B

�@���⍑�A�R���t�Ɂg���E���h�E�A�b�v�i��藧�āj�h��闧��ɗ������ꂽ�B

�@�u�����ł��A�ČR��A�t�����X�R��̎O����ɑ��āA�����R�͎O�t�c�𓊓����Ă����B

�@���̎O�t�c�̑�R��ɕĕ��R�͎O���O�ӂɂ킽�錃��ɂ悭�ς��A���ɓu��������蔲�����̂ł���B

�@��ԁA�ΖC�A�x���q��@������ȖC�����ɑ��Ă��A�����R�͊拭�Ȓ�R�𑱂��ˌ����J�Ԃ��Ă����B

�@�~���ɂ���������5�R���A�����A�����̎R�ɕz�w���钆���R�̋������āA�����܂��i�ނ���܂��Ă��܂����B

�@�A�����N�����x�X�卲�́A��ԓ�O��ɕ�����Z�Z�l�A�H���l�l���悹���@�b������Ґ����A�G�O���d�˔j�����݂��B

�@�����A�u�����~�w�ɒ������Ƃ��ɂ́A�펀�s���s���O�Z�l�A�����Ҏl�Z�l���o�����ق��A�r���ŘZ�Z�l��ςݎc���Ă����B

�@�e����قƂ�nj��������Ă����B

�@���̖�A�N�����x�X�A�����~�w���̔z�u�ɂ��Ē����R�̖�P�ɔ������B

�@�����A�����R�͂��܂ő҂��Ă��A���Ɏp�����킳�Ȃ������B

�@�Ⴞ����������ɍ~�肵�����Ă͐ς���A������̎R��𔒈�F�ɂ��������B

�@�����R�́g�U���h�͏I������̂ł���B�\�����ł������B

�@����܂ł̐퓬�̌o�߂��猾���邱�Ƃ́A�����R�̕⋋�̓O�ꂵ���s�����A���̍U���ɐ₦���u���[�L�������Ă��邱�Ƃł������B

�@�J��Ԃ����ǂ̍U�����A��������镺�͂͋���ł����Ă��A�Ƃ������͋���ł������قǁA�����ԉΓI�ȒZ���ԂɏI���̂��p�^�[���ł������B

�@���̂��Ƃ͖��炩�ɁA�����R�̐헪���A�O���x����˔j���ē쉺����\�͂��Ȃ��̂ɂ�������炸�A���d�ɂ������Ă�����s���Ƃ�������Ƃ������̂ł������B

�@�����ɂ��A���s�̌J��Ԃ�������ꂽ�̂ł������B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |