|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8

勝利なき休戦(朝鮮戦争 8)

六月二十三日、国連大使であるソ連のヤコブ・マリク外務次官が、国連スポンサーのラジオ番組「平和の代償」を通じて、次のように呼びかけた。

「ソ連人民は、朝鮮の事態は平和的手段で解決できると信じている。

その第一次的措置として、三八度線からの軍隊の相互撤退を協議するため、交戦国間で休戦会談を開くよう提案する。

双方が、本当に戦争状態の終結を望んでいるのであれば、休戦会談の開催は、平和に対して支払う代償としては決して高いものにはつかないと考える」

まさに“時の氏神”であった。国連軍側(主として米国)はこの提案こそ“渡りに船”とばかり早速飛びついた。

中共側も直ちに同意の色を示した。

1 ついに休戦会談の卓へ top

六月三十日、国連軍総司令官リッジウェイ大将は、ラジオ放送をもって、在朝鮮共産軍司令官あてに、休戦会談を開くことを呼びかけ、場所は元山沖に碇泊中のデンマーク病院船を希望する旨をつけ加えた。

これに対し、共産側は、七月一日、北京放送を通じて、朝鮮人民軍最高司令官金日成元帥および中国人民志願軍司令員彭徳懐将軍の名において、この提議に同意する旨の声明を寄せてきた。

ただし、場所は開城(ケーソン)を指定し、開始期日は七月十日から十五日までの間と条件をつけていた。

七月八日、共産軍側の希望によって、予備会談が開かれた。

この席上で、代表名簿の交換、正式会談の日取り、代表団相互の安全に開する取決め、などで合意に連した。

七月十日、第一回正式会談が開城で開かれた。

国連側代表団は次の五人であった。(陸戦史研究普及会編「朝鮮戦争」)

○ 首席代表 海軍中将 G・ターーナー・ジョイ(極東海軍司令長官)

代表 陸軍少将 H・I・ホッジス(第8軍参謀副長)

代表 空軍少将 L・C・クレイギー(極東空軍副司令官)

代表 海軍少将 アーレイ・A・ブーク(極東海軍参謀副長)

代表 韓国陸軍少将 白善燁(韓国第1軍団長)

中朝軍側代表団はつぎのとおりである。

○ 首席代表 陸軍中将 南日(北朝鮮副首相兼北朝鮮軍最高司令部参謀長)

代表 陸軍少将 季相朝(北朝鮮軍最高司令部偵察局長)

代表 陸軍少将 張平山(北朝鮮軍第1軍団参謀長)

代表 陸軍上将 鄧華(中共軍第4野戦軍第15集団軍司令員)

代表 陸軍少将 謝方(中共軍東北軍管区宣伝部長)

国連軍代表は、略衣や作業服のままで、白旗を掲げて乗りこんだため、まるで降伏した捕虜のような扱いを受けた。

会談は劈頭から、国連軍側の報道の平等(新聞記者、カメラマンへの公開)と共産側の非公開をめぐって対立し、ついで、“何を議題として話し合うか”ということの話し合いがもつれ、堂々めぐりで一向に本論に入らなかった。

七月二十六日にいたって、ようやく、“何を話し合うかについての話し合い”に決着がついた。

次の五項目の議題が決定された。

1、議題の採択。

2、休戦の基本条件として、非武装地帯の設定(軍事境界線)。

3、休戦監視機関の構成、権限、機能に関する協定。

4、捕虜に関する協定。

5、双方の関係諸国にたいする勧告。

境界線の設定にかんしては、国連軍は当時すでに三八度線以北に進出していたので(“カンザス・ライン”)その軍事的現実を根拠に決められるべきだ、と主張したのに対し、共産側は、あくまで三八度線をもって境界線とする説を固執して譲らなかった。

会談は、この議題をめぐって実りない議論をむしかえすばかりで、いたずらに日数を浪費していった。

この間にも、完全武装の中国兵が、会談協議事項を無視して、国連代表休憩所前を行進したり、国連軍兵が板門店の分哨に対し丘の上から発砲したとか、国連軍飛行機が開城を爆撃したとか、真偽とりまぜてのハプニングのため、休戦交渉は八月二十二日から二ヵ月にわたって中断された。

おりから(九月四日)、サンフランシスコでは対日講和会議が開かれ、八日には講和条約および日米安全保障条約が調印された。

会談中断中の九月二十七日、リッジウェイ大将は、会場を別の場所に移すことを提案した。

この間、会談を少しでも有利にすすめるために、ヴァン・フリート中将の指揮する第8軍は全線にわたって攻勢を開始し、陣地戦で激しい死闘を繰返していた。 |

1951年7月、開城で開かれた休戦会談に出席した国連側代表団。

左からクレイギー少将、白善燁少将、ジョイ中将(首席代表)、ホッジス少将、ブーク少将 |

つまり、一面では交渉の再開を迫り、一面では絶え間ない全面攻撃を加えて、中朝軍の戦力を衰滅させ、軍事的にこれ以上持ちこたえられない状態にまで追いこんで、休戦を受け容れさせるよう、両面作戦を進めていったのである。

そしてついに、十月二十一日に、板門店での会談再開の協定にまで漕ぎつけた。

2 軍事境界線の決定 top

十月二十五日、板門店で会談は再開された。双方の代表の顔ぶれに一部変更があった。

国連側では白善燁少将が李享根少将(野戦訓練本部長)と代わり、共産側では、中共軍の鄧華上将が辺章王将軍と、北朝鮮の張少将が鄭斗煥少将と入れ替わった。

この会談にのぞんだ時点での米国側は、K・O勝ちでなくても、判定勝ちでもよい、という心境にまで退いていた。

しかし、ここでも「境界線」設定にかんする双方の議論は一向に噛み合わず、空転を続けるばかりだった。

十月三十一日にいたって、南日中朝軍側首席代表は、やっと、「境界線」を双方の軍隊の現時点における「接触線」にするという国連側の提案に同意を示した。

この譲歩によって、第二議題の討議はすらすらと進行してゆく兆(きざし)を見せはじめた。

そうなると、国連軍としては、韓国民を納得させるためにも、接触線(前線)を出来るだけ北におしあげて、より広い領土を確保しておくことが必要だと判断し、また一段と熾烈(しれつ)な“陣取り合戦”を展開していった。

十一月十七日、国連軍側は、休戦協定が三〇日以内に調印されるならば、という条件を付して、現接触線の両側にそれぞれ非武装地帯を設け、その中央線をもって「境界線」とする、という新提案を持ち出した。

中朝軍側は、この提議に対して、質問と検討を繰返したのち、十一月二十三日、これを全面的に受諾した。

国連軍はただちに全線の将兵に対して“撃ち方止め!”( Cease fire! )の命令を下した。

一ヶ月後といえばクリスマスである。新聞は早くも「クリスマス休戦実現か」の見出し文字をつらねて和平ムードをあおった。

ただ、現時点の接触線を軍事境界線とするためには、彼我の陣地、占領地点を確認する作業が必要であった。

双方の代表は、板門店の会議場の卓上に拡げた地図の上にのしかかるようにしてかがみこみ、陣地と拠点の一つ一つをしらみつぶしに調べていった。

この時点では、休戦協定成立の希望の灯がほのかに見えはじめていた。

十一月二十七日、正式代表会談で、軍事境界線の確定とそれにもとづく停戦が合意に連した。

その日から直ちに、第三議題の「休戦監視機関設置」の問題の討議に入った。

この議題は、国連側の主張する「北朝鮮における飛行基地の再建と修復を認めず」という項目と、監視委員会の構成国問題に、中朝側が真っ向から反対し、ついに結論を見ないまま、第四議論の「捕虜交換」問題と並行審議に移っていった。

3 捕虜の処遇問題 top

捕虜の交換は案外簡単に片づくであろう、と国連側はみていた。

ところが、これが意外ともつれにもつれ、会談は急に緊迫した空気に包まれて難航を重ねていくことになる。

国連側の提示したリストによれば、十二月十三日現在で、中国・北朝鮮あわせて一三万二四七四名であったが、共産側の発表した国連軍(米、韓、その他)の捕虜数は、十一月末現在で、一万一五五九名であった。(この中には、開戦初期、大田の戦闘で戦死として処理された米第24師団長ディーン少将の名前も載っていた)。

これら捕虜の処遇をどのようにするかをめぐって会談は紛糾し、ついに暗礁に乗り上げてしまった。

そのため、せっかく三〇日後の休戦協定成立の夢を前に、停戦状態を保っていた前線がまたもや火を噴きはじめた。

それはもはや単なる“軍事的戦闘”ではなく、会談を少しでも有利に展開させるための政治的な“駆引き”のための戦闘の様相を色濃くしはじめていた。

そのため、第8軍司令官ヴァン・フリート中将は、せっかく潰滅状態になって退却しつつある中朝軍を、鴨緑江まで追いつめて殲滅できる機会をみすみす指をくわえて見送らなくてはならないことに、大いなる不満を抱いていた。

しかし、リッジウェイ国連軍司令官の考えかたは、

「いまの第8軍なら鴨緑江まで進撃できる戦力は確かにある。だが、たとえ北朝鮮全部を占領してみたところで、休戦協定が結ばれれば、どうせまた還さなくてはならなくなる。だから北朝鮮という単なる不動産を一時的に手に入れるために多くの将兵の血を流すことは、結局、無駄な犠牲を払うことになるだけだ」

というものであった。

ところで、捕虜処遇問題に関して、国連側は「捕虜の個人個人が、自由意思に基いて、北朝鮮か、韓国か、中国か、台湾かを選択する“自由送還方式”を提唱したが、これに対して共産側は、「すべての北朝鮮軍、中国軍の捕虜は、無条件にそれぞれの故国こ返す」べきだ、と応酬して譲らなかった。 |

中朝軍の捕虜となった国連軍兵士

|

双方とも各自の原則に固執して一歩も退かなかったため、捕虜交換問題小委員会は、一九五三年二月二十七日から二ヵ月近くも中断のやむなきにいたった。

国連倒にしてみれば、共産側の言いなりに、捕虜を全員、無条件に強制送還してしまうことは、かねてから唱えていた、基本的人権を尊重する人道主義と個人の自由を守る自由主義を自ら放棄することであり、この戦争の大義名分からいっても、それは許せないことであった。

一方、共産側としてみれば、もしも捕虜の中から北朝鮮軍または中国本土への帰還を“熱烈歓迎”しないものが出たら、“侵略者(国連軍)”を撃破迫放して韓国を“解放する正義の戦い”いう錦の御旗は色摺せてしまい、自軍将兵のあいだにすら、この戦争目的に疑いを持つ者が出はじめ、釈明がつかなくなる。

民主主義と共産主義とのあいだには、個人対国家の考え方に基本的なギャップがあり、その間隙は橋を架けることも埋めることもできない深刻なものであった。

一方の是とする方式は他方にとっては絶対禁制のタブーなのだ。

従って、捕虜の交換ということは、異なるイデオロギーの対立そのものを意味していた。

4 細菌戦の虚実 top

板門店での捕虜処遇問題が行き詰まっていたころ、ソ連のマリク国連大使が、突如として「アメリカは毒ガスを使用した」と攻撃を始めた。

びっくりしたワシントンは、逆にこれを、中朝軍が毒ガスを使うための口実ではないかと、にわかに緊張した。

しかし、これはのちに、国連軍司令官が屋下の全指揮官に下連したCBR防護令(化学・生物・放射性兵器対応策)を傍受したソ連側の誤解であることが判明して一段落がついた。

ところが、この“毒ガス論争”がまだ尾をひいている二月下旬、今度はモスクワ、北京、平壌の新聞やラジオがさかんに「米軍は北朝鮮と満州で細菌戦を行っている」と攻撃を始めた。

さらにその“事実”を立証するため、写真まで添えて、米軍の不法と非道を世論に訴える資料を世界中にばらまいた。

細菌に汚染されたノミ、シラミを砲弾の中に仕込んで打ちこんだ、毒グモ、炭疸菌で汚染されたカブト虫、ベスト菌保持のネズミ、毒を注射したハマグリまで散布した、と書きたてた。

この噂は日本国中にもまことしやかにひろまっていった。

国連側としても捨ててはおけず、国際赤十字委員会に、早速、実情調査を依頼したが、中朝側はこの委員会を国連側のスパイであるとして受付けなかった。

そこで今度は世界保健機構(WHO)に調査を委託したが、これも中朝側は拒絶した。

そのために、実情はついに不明のままに終わった。

中朝側がこれら中立機関の調査を拒んだことは、かえってその真実性を疑わせ、宣伝効果も逆にマイナス面に作用する結果となった。

5 会談の再開 top

四月十九日、捕虜問題小委員会が再開されたが、国連軍側は、問題をより自由に対議するため秘密会議を提案し、中朝軍もこれを諒承した。

これに先立って、中朝側も譲歩をみせ、帰還した捕虜は一切処罰しないことを声明した上で、国連側による各個面接で自由意思を確認することに同意した。

というのは、四月一日、国連側代表ヒックマン大佐が、中朝軍代表蔡清文大佐と会い「中朝軍捕虜総数およそ一三万二〇〇〇人中、おそらく一一万六〇〇〇人は喜んで帰国を希望し、どうしても帰りたくない者は、せいぜい一万六〇〇〇人どまりでしょう」といった。

実は、この数字の算出にはべつに特別の根拠もなく、ヒックマン参謀長の推測に基いていた。

これがのちに禍根をのこす大失敗の原因となった。

実際の個人面接審査の結果は意外な数字となって現われた。実に六万人もの捕虜が帰国を拒んだのである。

十九日、再開の会談の席上、この数字をつきつけられた蔡清文大佐は、それが四月一日のヒックマン大佐の口約束とまるで違うことに、愕然とし、絶句し、そして呆然となった。

そのときの様子は、まことに“劇的”であったという。

翌二十日から蔡代表は激烈な調子で国連側の不誠意を罵倒し攻撃しはじめた。

中朝側は、再び捕虜の全員強制送還を打ち出し、四月二十五日、南日首席代表は捕虜問題小委員会の打切りを通告してきた。

苦慮した国連側は、四月二十八日の会談で、この行きづまりを打開するため、他の未解決事項をも含む一括解決案を提示した。

1 飛行場の再建、復旧の制限、禁止問題については譲歩する。

2 中立国監視委員会は、スイス、スウェーデン(国連側)、ポーランド、チェコスロバキア(中・朝側)で構成する(ただし、ソ連を除く)。

3 中朝軍捕虜帰国希望者七万人と国連側捕虚二万二〇〇〇人と交換する(強制送還は認めない)。

南口代表はこの提案を蹴って、小委員会の無期限休会を提議して席を立った。

6 マーク・W・クラーク大将 top

一九五二年はアメリカ大統領選挙の年であった。

当時、北大西洋条約機構(NATO)軍総司令官ドワイト・アイゼンハワー元帥が次期大統領候補として共和党から出馬することになったため、その後任にリッジウェイ大将が転出することになり、そのあとの極東軍司令官としてマーク・W・クラーク大将が任命された。

クラーク大将は、リッジウェイ大将とウエスト・ポイント(陸軍士官学校)の同期生であり、またその父チャールズ・クラーク将軍は陸軍大学の教官だったころ、ダグラス・マッカーサー生徒(のち元帥)を教えたことがあったという。

第二次大戦中はイタリア方面第5軍司令官として、戦史にのこるサレルノやアンツィオの上陸作戦を指導し、カッシノの堅陣を抜いてローマを解放するという大武勲をたてていた。

五月七日、日本に赴任して来た際、彼に与えられた使命は、軍事的勝利ではなく「速やかに休戦の実現につとめよ」という“防禦一辺倒”のものであった。

この点、クラーク大将としてはひどく不満であったらしい。

その大将が着任早々、思いもかけぬ奇怪な事件が持ちあがったのである。

7 巨済島捕虜、収容所長を拉致 top

国連軍4P釜山橋頭堡”に追いつめられて戦っていた一九五〇年八月ごろは、北朝鮮軍の捕虜は八〇〇〇人足らずであったが、仁川上陸作戦後、その数は急速に増え、同年十一月には一挙に一三万以上にもふくれあがった。

その当時までは、釜山郊外の抑留所に収容していたが、その後、万一の場合のことを考えて、一九五一年一月から逐次、馬山沖合の巨済島に移収することにした。

陸戦史研究普及全編「朝鮮戦争」によると、次のような興味ある事態が、収容所内で発生していた。

ところが、捕虜のなかには、戦列を離脱して、自らの意思で投降(帰順)して来たものと、戦闘中、心ならずも虜囚の身になったものとの二組があった。

つまり、反共派と親共派の二手に分れていたのである。

後者は、戦闘で人事をつくした上での捕虜であるから、国連軍にたいする敵(戦)意は持ち続けている。

従って、帰国すれば“英雄”扱いを受ける。

反対に前者は、味方を見捨てて敵に寝返りを打ったのであるから、そのまま帰国すれば、祖国にたいする“反逆者”として、当然極刑に処せられることは間違いない。

両者の対立はそれだけ深刻で、紛争の絶え間がなかった。

ましてや、開城で休戦会談が始まったと聞くや、本国送還問題をめぐって、その紛争は激化し、収容所内のいたるところで流血の惨事が引き起こされた。

米軍側としては、捕虜は国際法に従って保護すべきだという考えで、もっぱら捕虜個人の人権の尊重だけに重点をおき、彼ら仲間同士のイデオロギー的対立紛争には介入しない態度をとり、警備も韓国兵にまかせきりだった。(同一民族で言葉が通じやすいという利点からでもある)

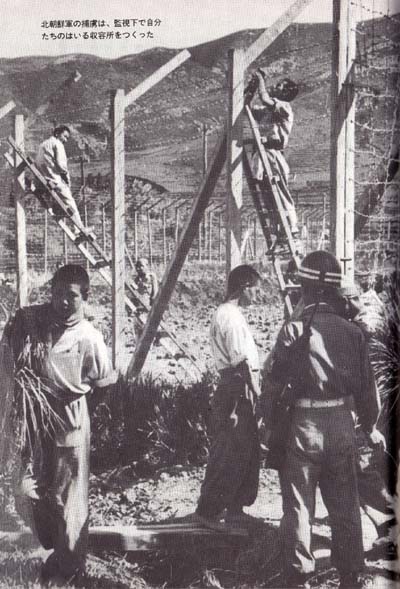

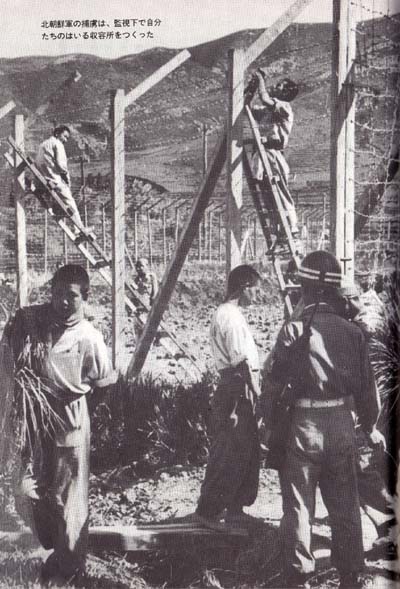

そのうち、北朝鮮軍上層部から密命を受けた工作員が、わざと捕虜になって収容所内に潜入し、所内に組織を作って各棟の捕虜たちを指導し始めた。 |

北朝鮮の捕虜は、監視下で

自分たちの入る収容所を造った

|

その目的は、板門店会談を有利に導くための“全員帰国”を説得するにあった。

彼らは収容所付近の島民やゲリラを巧みに操って情報を北朝鮮政府に送っていた。

このような工作は、隠密裡に素早く行われ、組織された捕虜たちは各棟に赤旗をかかげ、労働歌を高唱しながら所内をデモ行進した。

一方、帰順派の捕虜たちも「反共青年団」を組織して公然と活動を開始した。

親共派捕虜たちは各棟で、人民裁判をひらき、拷問によって何人かを責め殺し、また、時には、帰順派の収容陳を襲って相手を殺戮(さつりく)した。

その親共捕虜の“中枢陣地”になっていたのが、民間人抑留者五六〇〇人を収容していた第六二棟であった。

二月五日に成立した捕虜宣誓問題の合意に基いて、国連側は、捕虜各個人の帰還意思審査を始めたが、第六二収容棟だけは頷としてこれを拒否し続けた。

そこで、二月十八日、着剣して銃を携えた米軍一個大隊が構内に入り強制調査を実施しようとしたところ、内から飛び出して来た一五〇〇人余りが、投石したり、あるいはナイフ、斧、棍棒などをふり回して襲いかかって来たので、米軍も発砲してこれに応戦した。

その結果、捕虜七七人が死亡、一四○人が負傷し、米軍側も、死者一人、負傷者三八人を出した。

これがいわゆる「二・一八事件」である。

三月十三日にも、韓国警備兵に親共捕虜が襲いかかったので、韓国兵が発砲し、捕虜二二人が死亡、二六人が負傷した。

捕虜収容の指揮系統は、国連軍総司令官→第8軍司令官→第2兵貼司令官(釜山)→収容所長となっていた。

たび重なる収容所内の流血の紛争と不祥事に、ヴァン・フリート第8軍司令官は、前任収容所長(九代目)M・フイッツジェラルド大佐を更迭して、後任にフランシス・T・ドッド准将を任命した。

所内の紛争を回避するため審査の終了した強制送還反対(反共)派の捕虜はすべて釜山に移収し、巨済島には帰国希望者(親共派)のみが残ったが、彼らは依然として暴力をもって審査を拒否し続ける狂信的集団であった。

五月六日、第七六棟の捕虜が「韓国警備兵から暴行を受けた」と第94憲兵大隊長W・レイブン中佐に訴え出た。

中佐が調査を約束すると、捕虜はさらに「重大な内容について話しあいたいから、収容所長ドッド准将に門前まで来るよう伝えてほしい」と申し込んだ。

ドッド准将は軽い気持ちで出向いていった。レイブン中佐も立会った。

おりから、ドッド准将は正確な捕虜名簿の提出を要求されていたので、あるいはこの機会にそれが手に入るかもしれぬ、と思って出かけていったのである。

准将と捕虜たちは、施錠のしてない非常門を挾んで話し合っていたが、捕虜たちは構内に入るよう准将にすすめた。准将は断った。

そのとき、捕虜作業員が糞尿回収用ドラム缶を運び出し、門を半開きにしたまま立ち去った。

すると捕虜たちは話を聞くふりををして、ドッド准将とレイブン中佐を取囲むようにして近づいて来たと思うと、咄嵯(とっさ)に二人に飛びかかり、ドッド准将を有無を言わさず構内にひきずりこんだ。

レイブン中佐は必死で柱にしがみついているところを警備兵に助け出された。

こうして、捕虜収容所長が捕虜の捕虜になってしまったのである。すべては計画的犯行であった。

これが、、新任のクラーク国連軍最高司令官の直面した最初の問題であった。

と同時に、NATO軍最高司令官へ赴任するため、五月二十日までにワシントンヘ帰還を命じられたリッジウェイ大将にとっての最後の大仕事だった。この二人の最高首脳がこの事件から受けたショックは大きかった。

リッジウェイ大将は、国連軍、第8軍司令官ヴァン・フリート中将に対し、国連軍の面目にかけて、武力を行使してでも(ドッド准将の命を犠牲にしても)、ただちに暴徒化した捕虜だちを制圧せよ、と命じた。

捕虜たちは軟禁したドッド准将の口を通して、国連軍側に捕虜虐待の“事実”を認めさせようと、さまざまな条件の要求を出してきた。

新収容所長として、コルソン准将が任命された。

彼はドッド准将を無傷で救出する決心をし、捕虜側の妥協した回答文書を提示した。

つまり、収容所側の捕虜虐待の“事実”を認め、捕虜にこれ以上の強制審査はしない、さらに中朝軍捕虜で構成する代表団(委員会)を認める、という内容だった。

かくて、ドッド准将は釈放されたが、ただちに国連軍側の独房に監禁された。

さらに、独断で、捕虜の要求に回答を送ったコルソン准将も責任を追及され(ともに大佐へ降格)、その「コルソン文書」は無効とされた。その直属上司である第2兵姑司令官ヤウント准将も「引責」処分をうけた。

かくて巨済島捕虜収容所暴動事件はあと味の悪いものを残して終結した。

8 会談と戦線の膠着 top

巨済島暴動事件における「コルソン回答文書」の内容はいち早く板門店に伝わり、五月十六日の会談の席上、南日代表はこの文書を楯(たて)にとって国連側を痛烈に非難攻撃した。

国際世論もこれを支持したため、国連側はかつてない打撃をうけ、今さらながらに臍(ほぞ)を噛んで、コルソンの独断をチェックできなかった不手際を後悔した。

五月二十二日、国連首席代表ジョイ海軍中将が板門店を去り、代わってウィリアム・K・ハリソン陸軍少将が首席の座についたが、国連軍の方針には変わりはなく、会談そのものも全くの行き詰まり状態であった。

第一線も膠着状態がつづき、新しい進展は全く見られなかった。

対中・ソとの全面戦争への展開はあくまでも避けねばならぬ、という至上の制約がある以上、作戦行動は限定されていた。

許されることといえば、北朝鮮爆撃による交渉のバックアップだけである。

そこで、がっては“聖域”とされていた鴨緑江・水豊ダム爆撃(六月二十三日)や、平壌北方の潅漑用ダムまで手をのばして爆撃したが、思ったほど会談を有利に導くだけの効果はなかった。

一方、地上では二二〇キロにわたる前線では、休戦の日にはかない望みを託しながら、相変らずの“陣取り合戦”が繰り広げられていた。

“鉄の三角地帯”、バンカー・ヒル、白馬高地、T骨高地では、いずれも数千人にのぼる犠牲者を出す激しい血戦が繰り広げられたが、事態は少しも進展をみせなかった。

こうして、板門店の交渉は一九五二年十月八日から、国連側の申し入れによって無期休会に入った。

十一月、アメリカの大統領選挙で共和党が圧勝し、アイゼンハワー元帥が当選した。

そして、十二月二日、元帥は朝鮮を訪問した。

クラーク大将も李承晩大統領も、アイゼンハワー元帥の口から、朝鮮休戦解決のための新しい政策が打ち出されるものと期待していたが、彼の求めていたものはやはり“名誉ある和平”以上のものではなかった。

児島襄によれば、朝鮮を去るに当たって元帥は声明を発表した。

「我々はこの戦争を終わらせるための万能薬も奇策も持ち合わせていない。

中国本土爆撃ごときは、いたずらに戦争拡大の危険をもたらすばかりで、決して最終勝利への道にはつながらない」

10 休戦協定調印 top

一九五三年七月二十七日午前十時、国連側首席代表ウイリアム・K・ハリソン少将と中朝側首席代表南日中将が、別々の卓に着席し、英語・中国語・朝鮮語から成る三通りの休戦協定および付属協定書に署名を終わると、握手もせず、視線も合わさず、言葉も交さず、その場からさっさと立ち去っていった。

クラーク国連軍総司令官、金日成朝鮮人民軍最高司令官、彰徳懐中国人民義勇軍総司令官はそれぞれ後方司令部で各協定書に署名した。しかし、李承晩大統領だけは、最後まで抵抗の姿勢をくずさず、ついに署名には応じなかった。

同日午後十時、休戦成立に従って、全朝鮮半島の砲声はぴたりと止んだ。

思えば、一九五〇年六月二十五日の北朝鮮軍の奇襲攻撃以来、三年一ヵ月二日十八時間目であった。

こうして、朝鮮戦争は終わりをつげた。

だが、それはどちらにとっても、勝利なき休戦であった。

そして、双方の誤算が積み重ねられ、不必要な流血が朝鮮半島全土に繰り広げられた。 |

1953年7月27日午前10時、休戦協定が調印され、

3年間にわたった戦争に終止符がうたれた。

左側で署名するのは国連側首席代表ハリソン少将、

右側は中朝側首席代表南日中将。

|

双力の損害は、三年間の戦闘で二〇〇万を超えた。

残ったものは不信感と破壊だけであった。これ以上の愚行があるだろうか……。

top

**************************************** |