|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

第二章 原発と共に――福島の戦い 佐藤栄佐久

1 福島第一原発の事故は「想定外」ではない top

甚大な事故を引起こした福島第一原発は、運転を開始してからちょうど四〇年を迎えるところだった。

私はそのうち一八年、約半分の期間を福島県知事としてすごし、原発が次々と巻き起こした問題に取組んできた。

私が知事に就任したのは一九八八年。ダム工事をめぐる汚職問題で追及され、辞職したのが二〇〇六年九月。

この一八年間の戦いの一端を紹介し、原子力ムラと日本のエネルギー政策をめぐる問題提起としたい。

その私が思うに、今回の事故はけっして「想定外」ではなかった。起こるべくして起きたのである。

言い換えるなら、防ぐことができたということでもある。

ではなぜ、防げなかったのか。その理由の一つは、二〇一〇年六月に起きたある事故にある。

実は、福島第一原発で今回とそっくりの事故が起きていた。

二号機でなぜか電源がとまって原子炉へ冷却水をいれるポンプが稼働しなくなり、炉内の水が蒸発し始めたのである。

放置すると熱で燃料棒が崩れ、最悪の事態につながる恐れが生じた。状況はまさに今回と同じだ。

ただ、幸いにして大事故には至らなかった。東京電力の説明によると、この時は非常用ディーゼル発電機が作動し、ポンプを手動でスタートさせられたため、冷却水を戻すことができたという。

東電にとっては、電源を失うと原子炉で何が起きるのか、期せずして予行演習ができたことになる。

ところが、東電はこの教訓を活かさなかった。もし非常用ディーゼル発電機まで機能しなかったらどうなっていたか、当然検証すべきところだろう。

それを行っていれば、電源の安全性をもっと確保しておくことも可能だったはずだ。

さらに言えば、その前兆は、私が知事に就任した翌年の八九年から起こっていた。

その年の一月六日、福島第二原発の三号機が異常を示す警報を発し、手動停止したのである。

しかも、これは初めての警報でなかったことがのちに判明している。

前の年の暮れから、三回もトラブルが発生していたのだ。

しかし東電はこの事故を正月の問、隠し続けた。事故を報告した一月六日も、異常を示す警報が鳴るのをとめずに鳴りっぱなしにして、七時間も運転を続けていたという。

しかも、そうした事故情報は、福島原発から東京の東電本社、通産省(現・経産省)へと伝えられてから、ようやく福島県へと届き、地元の富岡町へは最後に県庁から伝えられたという体たらくである。

県も現場の富岡町も、原発に対してなんの権隕ももたず、傍観しているしかなかったのである。

ここに私は、目の前にありながら、手の届かないところにある原発というものの実態を認識させられたのである。

そして第二の理由は、日本の原発政策が地震をずっと軽視してきたということだ。

たとえば神戸大学名誉教授の石橋克彦氏は、地震研究の進歩をふまえ、かねてから原発の耐震基準が甘すぎるとたびたび警告されていた。

二〇〇六年に国が原発の耐震基準を見直そうとした時も、専門委員としてその作業に携わっておられた。

ところが同委員会のコンセンサスは、耐震基準を厳しくすると言いつつ、現存する原発に抵触しない程度に手直しするだけ。

石橋先生はその姿勢に絶望し、抗議の意味を込めて委員を辞任された。

経産省の申出は、こういうアカデミズムからの真摯な声に、全く耳を傾けようとしてこなかったのである。

ただ今回の地震でも、原子炉は直後に自動停止し、当初は建屋も無事だった。その点をとらえて「むしろ耐久力が実証された」とする識者もいる。

しかし石橋先生がずっと指摘しておられたのは、大地震によって同時多発的に様々な損傷が発生し、それが重なり合うと手に負えなくなるといヽつことだった。

現に、今回も全電源を喪失して水素爆発を起こしてからは、作業にも支障をきたす事態に陥った。

地震に耐えたことなど、慰めにならないだろう。

しかも、どうやら地震で格納容器が壊れていたことが最近明らかになっている。

もはや、何をかいわんやである。

地震自体は避けられないが、この二点だけでも適切に対応していれば、今回の大惨事は防げたのではないだろうか。

2 活かせなかった二〇〇二年の“教訓” top

ではなぜ、国や電力会社は原発のリスクに十分備えてこなかったのか。

その端的な答えは、「安全ではないかもしれない」という発想に立っていなかったからだ。

原発ほど危険なものと共存していくには、何よりもリスク管理が求められる。

ところが実際には、リスクを匂わせることすらタブー視していた。

すべての原子力政策は、「原発は絶対に必要である。だから、絶対に安全ということにしなければいけない」というロジックの上に成立っていたのである。

一般に、「東電の隠蔽体質は問題だ」という批判はよく聞く。

では東電の経営者をすべて入替えれば、体質も変るのか。あるいは「保安院が経産省の管轄下にあるのはおかしい」という意見もある。 |

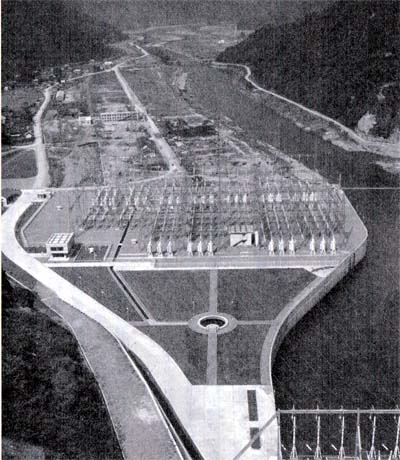

2002 (平成14)年の東電トラブル隠しについて、原子力安全・保安院などを批判する当時の佐藤栄佐久福島県知事(毎日新聞社提供) |

では独立させれば、期待通りに機能するのか。

私の経験からいえば、いずれの答えも「ノー」である。

かって二〇〇一年一一月、中部電力の浜岡原発で配管断裂事故が発生。

これを受け、翌○二年五月に保安院は同じ配管を使っている全国の原発の点検を指示した。

それ自体は当然として、問題はその指示書の中身だ。「運転計画に勘案して点検計画をつくれ」と書かれていたのである。つまり、運転を優先せよというわけだ。

同じ配管を使った原発はいくつもある。

ということは、いつどこで断裂事故が起きても不思議ではないはずだ。

その事態を軽視することは、到底許されるべきではない。

私は「これでは保安院ではなく、推進院ではないか」と強く抗議した覚えがある。

さらに決定的な事件が、この年に発生した。

原発は一〇年に一度、大規模な点検を行うことになっている。

福島第一・第二原発がその時期を迎え、同年五月には「合格」との通知を受けていた。

ところが八月末、この点検が全くデタラメだったことが判明する。

原発の現場では、一次から七次ぐらいまである下請け会社(協力会社)の膨大な作業員が働いている。

そのうちの誰かが、保安院に対して“内部告発”を行ったのである。

それによると、実は福島第一・第二原発には数々の損傷箇所があるという。

それも「シュラウド」とよばれる炉心を支える部分など主要部に及ぶ。

だが東電はその点検記録を改竄・隠蔽。しかも今に始まった話ではなく、長年にわたって誤魔化してきたらしい。

これだけでも驚愕すべきだが、さらに驚いたのがこれを聞いた保安院のとった行動だ。まず東電にこの事実を報告したのである。

これについては飯田先生も記されているが、どういう結果をもたらすかは、容易に想像がつくだろう。

告発者が特定され、何らかの口封じが行われるだけだ。

しかも、保安院は二年前にも同じような告発を受け、やはり同じようにもみ消していたらしい。

「同じ穴のムジナ」という言い方があるが、東電と保安院はまさにこれにあたる。

さらにいえば、保安院、ひいては国こそが本物のムジナだったのである。

こういう事実が明らかになるや、社会は騒然となった。

告発はその後、保安院ではなく、福島県庁へ直接寄せられるようになった。

現場の作業員からの信頼を、東電も保安院も見事に失ったわけだ。

また当然なから、福島県としでも断乎とした措置をとらざるをえない。

結果として、東電は福島第一・第二原発の計一〇基、さらに柏崎刈羽原発の七基の原子炉をすべて停止することになった。

この責任を取るかたちで、東電の南直哉社長、荒木浩会長、榎本聡明副社長、それに平岩外四・那須翔の両相談役まで辞任した。

日本のリーディングカンパニーのトップがこれだけ一斉に辞めるということは、さすがに尋常ではない。

まして平岩相談役といえば、日本経団連の会長まで務められた財界の重鎮だ。

では、これを機に東電は生まれ変わったかといえば、残念ながらそうではない。

それは、今回の事故とその対応を見れば明らかだろう。

さらに、国の体質も変わらなかった。

たとえば当時、原子力安全委員会委員長だった松浦祥次郎氏は、メディアの取材に対して「足元をすくわれた思い」などとコメントしていた。

私はこの記事を見て目を疑った。要は東電に責任を押しつけ、自身を“被害者”であるかのように装ったわけだ。

これは見苫しい言い訳にすぎない。足元をすくわれるような危険な状況をつくったのは、ほかならぬ国である。

そして今回も、国は責任を曖昧にしたまま、東電の問題に矮小化しようとしていることは周知のとおりである。

結局、当時の事故から何一つ学ばなかったとしか言いようがないだろう。

3 電力不足の“張本人”にされて top

ところで二〇○二年の不祥事発覚と定期点検が重なることにより、二〇〇三年四月の時点で東電管内の原発はすべて停止された。

その年の夏に向け、昨今と同じように電力不足が懸念された。

もちろん、これは私にとっても本意ではない。

首都圏の電気をとめるよう意地悪をしているつもりもない。

ただ県民の安全・安心を確保するため、県政を行っているだけだ。

すべては東電と国の責任である。

しかし、世の中の見方はいささか違うようだった。

たとえば二〇〇三年四月二〇日付の読売新聞は、社説で「(原発の)再稼働を前に、経産省と東電、県と町村が決断の責任を押しつけ合っているようにも見える」と書いている。

五月から柏崎刈羽原発が再稼働し始めると、ますます「次は福島」というムードが高まった。

原発を抱える町村で組織された双葉地方エネルギー政策推進協議会からは、「異常事態からの脱却を期待している」との要望書が県に届けられた。

また経産省内では、電力不足になりかねない夏に備えて「節電隊」が組織された。

どうやら私一人が“悪者”にされそうな雲行きだった。

そこで私は、二〇〇三年五月二四目付朝日新聞の「私の視点」というコラムに、「核燃料サイクル、立ち止まり国民的議論を」というタイトルの一文を投稿した。

国にも東電にも、原発が全停止に至った経緯について反省が足りないこと、国の原子力政策が「経路依存症」(はじめの偶発的あるいは不合理な出来事が、その後のプロセスを強く拘束してしまうこと)になっていることを指摘し、だからこそ核燃料サイクルとほかの選択肢の比較検討などを含め、広く国民的な議論が必要であると訴えたのである。

すると同年六月五日付の日本経済新聞は、「最悪の電力危機を回避せよ」とする社説を掲載。本来なら電力不足は解消されはずだったのに、福島県の佐藤栄佐久知事が“新たなる条件”を持出したため、見通しが狂った。

“再開の時期が知事の胸先三寸”では困る。一日も早く合理的判断をと説いた。自身の電力さえ確保できればいい、という首都圏の本音が透けて見える。

その後も私は、機会を得るたびに、国の原子力政策のいい加減さと、それが今回の事態を生んだことを力説した。だが、その真意がどこまで伝わっているのかわからず、もどかしさを感じることが多かった。

一方で保安院は、ほとぼりが冷めるのを待って「安全宣言」を出し、電力需要を計りながら運転再開を進めようという腹づもりだったらしい。

まるで「スケジュール闘争」を仕掛けられているような気分だった。

結局、私は同年七月に東電の勝俣恒久社長(当時)と面会し、同社の不祥事発覚後の対応について一定の評価をした上で、まず第一原発の六号機のみ運転再開を容認した。ついでに、国が原発の安全を確保することは当然であり、「安全宣言」が茶番でしがないことも指摘した。

いずれにせよ、これによって首都圈の電力不足は当面回避されることになったのである。

この時、私が発した言葉は「了とする」。無条件の容認ではないし、国に対する要求や抗議を緩和したわけでもない。

苦慮を重ねた上での苦渋の決断であるという、微妙なニュアンスを込めたのである。

その後、他県の知事も原子力関係の容認の際にこの表現をしばしば口にされた。

私と同じ思いを抱いておられたのだろう。

4 原発を誘致しても豊かにはなれない top

ここで、日本の原発の歴史を、それを抱える地域の立場から振返ってみよう。

日本で原発が建設されることになったのは、広島・長崎に落とされた原爆の記憶がまだ新しい、一九五四年のことだった。

時の青年国会議員だった中曽根康弘氏や川崎秀二氏などが渡米した際、情報提供を前提に建設を要請されたのである。

米国にとっては、朝鮮戦争の開始とその背後にある車西冷戦構造の展開のなかで、自陣営である日本にもいろいろ準備をさせておこうという思惑があったのだろう。

これを受けて、日本ではただちに原子力予算として二億三五〇〇万円が計上された。

法律も何もない状態でこれだけのお金が振りわけられるのは、もちろん異例である。

そして翌五五年末には、原子力基本法が成立する。

こういう経過のためか、日本の原子力政策は国会議員も国民もタッチしにくい状況にある。

たとえば二〇〇二年に成立した「エネルギー政策基本法」には、「原子力」という文言がいっさい出てこない。

本来、法律は立法府である国会がつくるものであり、そのプロセスには国会議員が少なからず携わるはずである。

しかし、法案に「原子力」がない以上、議論のしようがない。

ところが、同法にもとづいて作成される「基本計画」には、当り前のように「原子力」が登場する。

では「基本計画」は誰が書くかといえば、通産省(当時)の役人である。

つまり、よほど強力な政治家が高い見識をもち、日本の原子力をどうするか、エネルギー問題をどうするかについて考えない限り、役人の言うままになってしまうということだ。

その煽りを、地方はまともに受けてしまうのである。

もちろん、最終的に地域をどうするかは、住民が判断することだ。とはいえ、条件によっては結論が限られる場合も少なくない。

福島県大熊町・双葉町に福島第一原発の一号機ができたのは、一九七一年のことだった。

その八年後の一九七九年には、六号機が営業運転を開始。

さらに一二年後の一九九一年になると、双葉町議会はさらなる増設(七号機・八号機)を決議した。

当時知事だった私は、当初、この決議の真意を測りかねていた覚えがある。

だが、事情を理解するのに、さして時間はかからなかった。

要するにお金がないため、あらたな原子炉建設によってもたらされる経済効果や補助金にすがるしかなかったのである。

一度原発に頼ると、また原発に頼らざるを得なくなる。

まさに“麻薬”のような悪循環である。

だから私は、知事在任中、県として増設に認可を与えなかった。

その惨状は、つい数年前にも広く知られることになった。新聞報道によると、双葉町は町長の給与の支払いさえ困難になり、健康保険など最低限の費用を考慮して月額五万円まで減額されたという。

福島第一・第二という二つの大きな原発に計一〇基もの原子炉を抱えながら、なぜこれほど逼迫してしまうのか、誰もが不思議に思うところだろう。

一九七九年当時と現在を比較すると、この三〇年を経て人口は微増だった。

但し、主要産業は農業から建設業へ移行した。原発が人々の生活に大きな影響を及ぼしたことは問違いない。

当時はプルサーマルの実施を受入れれば、五億円を五年間、計二五億円を地域に付与するという条件も提示された。

結論を出す二〜三日前の話だったが、これが判断材料として大きな効力をもったのである。

但し、このお金はいわゆる“ひもつき”で、使途が限られていた。

これも、住民と町の計算を狂わせ、地域の財政を悪化させた一因だ。

いずれにせよ、原発が地域に豊かさをもたらすことはなかったのである。

5 エネルギー政策に翻弄された自治体 top

原発に限った話ではない。国のエネルギー政策が地域を翻弄し、疲弊させた例はいくつもある。

たとえば、ちょうど福島第一原発の五号機ができた一九七八年、私は青年会議所副会頭として北海道夕張市の青年たちと話合う機会を得た。

かって炭鉱の町として栄え、一五万人まで膨らんでいたこの都市の人口は、石炭政策の変更によって三〜四万人に減少していた。

そこで、町をどう再生していくのかを一緒に考えようという主旨だった。

どういう議論になったかは覚えていないが、このあと、さらに衰退の一途をたどったことは周知のとおりである。

二〇〇七年には、「財政再建団体」に指定された。

実は私が知事だった時、知事会で夕張市を財政再建団体にすべきか否か、議論を行ったことがある。

膨大な借金が積上がって返済の目処も立だないため、再建団体への転落もやむなしとの意見が大勢たったが、私は断乎反対した。

かっては国の政策でジャブジャブに潤い、今は同じく国の政策で疲弊した。

ならば最後まで国が面倒を見るのが筋だと考えたのである。

大体この指定には、国の思惑も少なからず絡んでいる。

二〇〇一年までの段階で、国内で財政再建団体だったのは福岡県の赤池町(現・福智町)だけだ。

やはり夕張市と同様、かって炭鉱の町として栄えたものの、政策の転換によって寂れたのである。

だがそれ以降、破綻して財政再建団体に指定される自治体は登場しなかった。

国としては、地方の財政規律を高めるための“見せしめ”のために、あらたにどこかを指定する必要があったらしい。

そこで私が知事だった時代、福島県のある村が候補に挙げられそうになったことがある。

だが私は知事として、前述の夕張市の例と同じ理由でこれを拒否した。

政府高官などからも再三の要請を受けたものの、折れることはなかった。

あきらめた国は、再び炭鉱の町に目をつける。

それが夕張市だったのである。

ついでに、エネルギー政策と地域にまつわるエピソードをもう一つ紹介しておこう。

福島県は明治時代から、東京に電力を供給し続けてきた。

かっては水力発電によって起こした電気を猪苗代幹線で送り、電灯を燈し、電車を走らせ、震災の復興にも役立った。

戦後も、只見川の水力発電所が同じく東京の電気を担っていた。

ところが平成にはいると、その水力発電所を擁する只見町は急速な過疎化に直面した。

かって二〜三万だった人口は、今やわずか五〇〇〇人弱。さらに深刻なのは、医師が一人もいないことだった。

そこで私は、時の小泉純一郎首相と知事会の副会長として話をしたことがある。

「これまで只見町は、戦後日本と東京の復興に電力供給で絶大な貢献をしてきた。

そんな地域から医者が消え、住民は不安な日々を送っている。

こんな理不尽な話はないではないか。

とにかく医者を増やしてほしい」 といった具合だ。

首相は厚生労働省に話をまわしてくれたが、同省の回答は「医者はむしろ多い」。

確かに統計は総数や都市部で多いかもしれないが、農村部では足りない状況が続いている。

そういう現実に目を向けてもらえるよう、大変苦労した覚えがある。あるいは文部科学省に乗り込み、政務次官室で三〇分間ほど居座って議論したこともある。

幸い、ここ二〜三年で事態は少しずつ改善しているようだが、まだ少ないことに変りはない。

政治家も役人も、ともすれば発想の軸を都会に置いてしまう傾向がある。 |

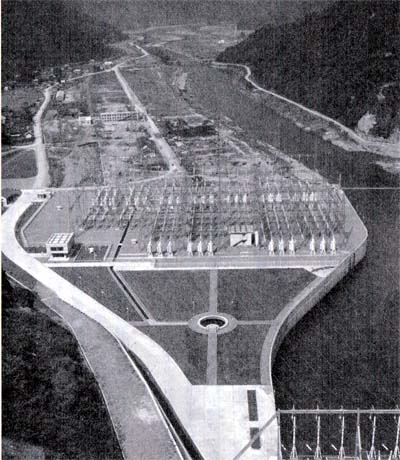

1961 (昭和36)年に福島県只見町の只見川沿岸に建設された

巨大な発電施設(毎日新聞社提供) |

その都合によって、地方がないがしろにされ、場合によっては踏みにじられることもある。

それに対抗し、国に対してしっかり言うべきことを言い続けるのが県の役割だ。

それによって県民を守ることが、民主主義の核になるのである。

6 九〇年代から相次いでいた事故 top

もちろん、国のエネルギー政策に対し、地域として何も手を打たなかったわけではない。

知事に就任してすぐの頃、私は原子力の専門家を県職員として採用し、「原子力課」を新設した。

以前から防災のための「原子力室」は存在したが、県内に大電源地帯を抱えている以上、もっと専門的に監視する組織が必要と考えたからだ。

その矢先の一九八九年、福島第二原発で原子炉の再循環ポンプが破損するという事故が発生。

原子力の専門家は「大変な事態」と認識したが、東京電力側は「たいした事故ではない」と福島県議会議員との会合で説明した。

この感覚の違いや危機感の薄さに、おおいに驚かされた覚えがある。

地域住民の立場に立って常識的に考えれば、到底許されるものではない。

さらに驚いたのは、二年後の九一年に関西電力の美浜原発(福井県)で同じような事故が起きたことだ。

福島第二原発の事故で得た反省や教訓が、全く活かされていなかったのである。

一般に、同じ業界内では「水平展開」が行われるのが常識とされている。

たとえば航空業界などの場合、故障や事故の情報を共有して再発の防止に努めるわけだ。

ところが電力業界では、そういう常識が通用しないらしい。

電力会社が違えば発電施設などのメーカーが違うため、それぞれ技術的に別の“医者”が必要になるという。

そして一九九五年には、高速増殖炉もんじゅ(福井県)がナトリウム漏れ事故を起こす。

これを機に、私は円卓会議の場で、原子力委員会にもっと市民の感覚を取入れるよう要請した。

これまで委員長のポストは大臣が自動的に兼任し、委員も学者や電力会社の幹部で占められていたが、それをあらためるよう求めたのである。

その結果、委員長は大臣ではなく科学者から選ばれるようになり、市民感覚のある委員として木元教子さんのような方も選ばれた。

このあたりまでは、さすがに相次ぐ事故のあとだけに、政府も地方の声をよく聞いてくれたという感がある。

だがその後、自民党の佐藤信二氏などが中心となって「電力自由化」を訴え始めると、また風向きが変化した。

周知のとおり、電力業界は何次にもわたる下請け構造で成り立っている。

一次下請けが電力会社の子会社であり、二〜三次下請けが東芝などのメーカー、さらにその下に六〜七次まで協力企業がぶら下がるといったかたちだ。

事実、県や市町村の立場で現場にいる社員と懇談する時に、いろいろの征服を着た東電以外の社員もいた。

責任の所在がはっきりしないという意味で、これはかなり危険だろう。

まして自由化となると、より構造が複雑になる恐れがある。

コスト競争によって安全性が軽視されたり、撤退時の処理がずさんになる恐れもある。

私は県知事として、その懸念を表明した。

7 「プルサーマル」をめぐる国の欺瞞 top

ほぼ同時期の一九九八年、いつのまにか福島第一原発に対してプルサーマル燃料の使用が要請されるようになった。

当時の原子力政策は、使用済み燃料をどう処理するかについて、まだ具体的な解決策をもっていなかった。

そのため、しばしば「トイレなきマンション」と揶揄されたものである。そこでプルサーマルに活路を求めたわけだ。

これに対し、福島県として検討会を開催した結果、以下の四つの条件を提示した上で受入れることにした。

第一はMOX燃料(プルサーマルで利用する、使用済み燃料から取出したプルトニウムにウランを混ぜた燃料)の品質管理、第二は作業員の被曝低減、第三は使用済みMOX燃料対策の長期展望の明確化、そして第四は核燃料サイクルの国民理解である。

受入れ自体、全国で初だったが、当時はまだ国に対してさほど不信を抱いていなかった。

これらの四条件を当然のものとして提示したまでで、普通に守られるものと思っていた。

だが幸か不幸か、これがのちに大きな力を発揮することになる。

翌一九九九年、関西電力の高浜原発三号機で、MOX燃料の品質管理データのねつ造が発覚する。

製造元のイギリスでは元々噂されていたが、関電と通産省の職員がわざわざ渡英してチェックし、「問題なし」と発表。

ところがその直後、イギリスの製造元の労働組合が、ねつ造の事実を内部告発した。

関電にも国にも、燃料をチェックする能力がないことが明らかになったわけだ。この時点で、両者の信用は失墜した。

さらにこの直後には、茨城県東海村の核燃料加工施設で臨界事故が発生している。

あまりにもずさんな作業が行われていた結果であり、原子力施設に対する信用そのものを大きく揺るがした事故だった。

いずれにせよ、先の四つの条件が早くも崩れつつあったことになる。

こういう状況下でプルサーマルを行うことには、とても県民の理解を得られない。

私は国と東電に対して受入れの撤回を申入れようとしたが、翌二〇〇〇年初頭、先に東電側から「実施延期」の申入れを受けた。

だが、不信感を募らせる事態はその後も続いた。

青森県六ヶ所村にある使用済み核燃料の再処理工場が稼働できないままになっていたため、福島第一・第二原発から出る使用済み核燃料は行き場を失い、一時貯蔵するプールが満杯になろうとしていた。

そこで東電側は福島県に対し、原発敷地内にあらたにプールを設置するよう要請してきた。

その際の説明によると、二〇一〇年には再処理工場が稼慟し始めるため、それ以降はプールから持ち出せるという。

東電の約束だけでは覚来ないため、私は経産省にも説明と確約を求め、その上でプールの新設に同意した。

ところが、それから半年も経たないうちに、国は原子力政策に関する「長期計画」を発表。

それによると、二〇一〇年から使用済み核燃料を持出すのではなく、「再処理能力、利用技術などについて方針を決定する」とあるたけだった。

国は、福島県との約束をいとも簡単に反故(ほご)にしてしまったのである。

ちなみに二〇一〇年の段階でも、国は姑息な手段を繰出している。

本来なら、六ヶ所村には第二再処理工場ができているはずだった。

ところが現実には、第一処理工場の稼働すらままならない状態だ。

当然ながら、使用済み核燃料の持出しは行われていない。

一方で、国と東電は福島県に対し、第一原発三号機でのプルサーマル実施を要請。二〇一〇年八月に福島県知事と福島県議会がそれを了承すると、そのわずか三日後、国は六ヶ所村の第一処理工場の稼働の二年延期を発表した。

このタイミングでの発表は、とても偶然とは思えない。もし私が知事だったとしたら、こういういやらしい方法は絶対に許さなかっただろう。

8 「エネルギー政策検討会」で自ら考える力を top

原子力施設の相次ぐ事故や不祥事、それに対する国のいい加減な姿勢は、原子炉一〇基を抱える福島県にとって看過できない問題だった。

そこで二〇〇一年、私は「エネルギー政策検討会」を発足させた。日本のエネルギー政策はどうあるべきか、原発を抱える地域の立場から検討してみようというものだ。

そのなかでは、何度となく日本を代表する有識者を招聘して意見交換をさせていただいた。

もちろん飯田哲也先生にもお越しいただき、世界全体のエネルギー政策の潮流について、非常にインパクトに満ちた話を伺った。

あるいは米本昌平先生(現・東京大学先端科学技術研究センター特任教授)からは、「構造化されたパターナリズム」という考え方を教えていただいた。

県民も国民も、概して「知事が言うなら間違いない」とか、「国に任せておけば安心だろう」と考えがちになる。

要は、「父」の要である霞が関が何とかしてくれるだろうというわけだ。

しかし世の中が複雑になり、科学技術が信じられないスピードで進化してくると、こういう発想は危険である。

私たちはそろそろこういう発想から脱し、もっと一人一人が現実と向き合って自分の頭で考える必要がある。

この検討会を二二回行ったところで、県は二〇〇二年九月に「中間とりまとめ」として『あなたはどう考えますか?〜日本のエネルギー政策』という小冊子を発行した。

検討会で取上げられた論点や疑問点、お招きした有識者のコメントなどをまとめたもので、飯田先生からは「原子力問題を考える上でのバイブルになる」とお褒めの言葉もいただいている。

現在も福島県のホームページからダウンロードできるため、ぜひ参照していただきたい。

もう九年も前のものだが、その有意性はむしろ増している気がする。

国は、「日本経済に必要な電力を供給するには、絶対に原発が必要である」という姿勢を崩さない。

さらに「ウランを燃やしてできるプルトニウムは、貯め過ぎると外国から疑われるから、再利用しなければならない」としてプルサーマルの必要性も説く。

つまり、「必要だから必要である」という理屈を延々と繰返しているわけだ。

それに対して「危ないから注意しろ」と異論を差し挟むと、私のように国から「危険人物」とみなされてしまう。

布無をいわさず、リスクをまともに検証することさえ許さないわけだ。

これは、大変恐ろしいロジックである。国会議員であれ誰であれ、このロジックの前では身動きがとれなくなるからだ。

しかも、事実を隠したり、見て見ぬふりをすることこそ「正義」であるかのような、倒錯した価値観まで生まれつつある。

「すべては原発推進のため」「お国のため」という大義名分がまかり通ってしまうのである。

良識ある国民なら、この空気に不安を抱くのは当然だろう。どれだけ最もらしいデータを見せられて「安全だ」と強調されても、もう安心はできない。

そもそも安心とはサイエンスではなく、信頼だからだ。

原発を動かしている人自体を信頼できない以上、そこから発せられる美辞麗句に意味はない。

9 悲劇から何を学ぶか top

最後に、今後の原発政策はどうあるべきか、私なりの考えを述べておこう。

まず、今ある原発を即座にすべて停めるべきとは思っていない。

しかし、国民が原発に寄せる信頼がズタズタに壊れてしまった以上、このままの状態で稼働を続けることは事実上不可能だろう。

原発の安全政策の基本を決めるのは、原子力安全委員会だ。その権限は、紙に書かれたものを見る限り、允実している。

だが実際には、ろくな審議もせず、有名無実になっている。

まずはこの委員会を完全な独立組織とし、メンバーも国民から選ぶ制度にする必要がある。 |

現在の佐藤栄佐久前福島県知事 |

もしそうなったら、私は喜んで手を挙げ、今までの経験を安全政策のために活かしたいと思っている。

「そんな悠長なことをしていると、日本経済がダメになる」と政府や電力会社は言うかもしれない。

前述したとおり、彼らは「原発は絶対に必要だ、だから絶対に安全だ」という“原発絶対主義”を前提にしているからだ。

だが、多くの国民がこの発想に疑問を持ち始めている今こそ、政策を大きく変えるチャンスだろう。

実際にドイツやフランスでは、原発政策について何年も議論を尽くしてきた。

しかも、あらゆる過程で市民の声が入る工夫をしている。日本でもできないはずはない。

データや紙切れの上での安全性ではなく、長い手間と隙(ひま)をかけ、方法を尽くし、信頼に裏打ちされた安心をつくっていく必要がある。

また、そこで大きな役割を果たすのが、自治体の首長だ。住民が本気でものごとを考え、本気で何かを推進しようと運動を起すと、そこには必ず壁が立ちはだかる。

その時、首長がどこまで問題の本質を理解し、一緒になって本気で動き出すか。

それが運動の成否を左右するといっても過言ではない。

元々首長は非常に大きな権限をもっているからだ。

逆にいえば、どれほど小さな地方自治体であろうと、しっかりした首長を選ぶことがきわめて重要になるのである。

これは、日本の民主主義が試されているということでもある。

もちろん日本は民主主義国家を標榜してはいるか、市民がみずから勝ち取ったものではないせいか、まだまだ甘い部分がある。

それを立て直し、世界中の人から「これなら安心だ」と思ってもらえるような立派な仕組みをつくることが今は何よりも重要だ。

そうすれば、日本には海外から人もお金も入ってくるようになるだろう。

日本は復興し、日本経済も復活するに違いない。

それが、今回の地震・津波で命を落とされた一万人以上の方々、家を追われた何十万人という方々の犠牲に報いる道である。

原発にかかわるすべての人々、ひいてはすべての日本人は、この問いをしっかり考えていかなければならない。

top

****************************************

|