|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

第七章 人災としての福島第一原発事故 飯田哲也

1 油断と慢心の構図 top

この本が出版される時点でもまだ収束していないであろう福島第一原子力背電所の事故が、間違いなく世界史に残る最悪事故の一つだということは、共通認識だろう。

四月五日時点で、すでに放出された放射能が、チェルノブイリの一〇%から五〇%という数字もフランスやオーストリアなどから出ている。

アメリカ合衆国エネルギー長官のスティーブン・チューは四月一日付の『ニューヨーク・タイムズ』紙に、内部では間違いなくメルトダウンが起きているだろうと語っている。

アメリカなどいくつかの国はメルトダウンの様子をシミュレーションするコード(セーフティコード)をもっており、出てくる核種などから見てメルトダウンは問違いないと評価しているのだが、それがはからずも事実であったこともわかっている。

その上、格納容器と圧力容器が、おそらく一号機、二号機、三号機のすべてで破損しているだろうということも言い当てていた。

東日本大震災は避けようのない天災だったが、福島第一原子力発電所の事故は明らかな人災だ。

それもたんなるヒューマンエラーではなく、この国の原子力の安全性そのものに構造的な欠陥があったことを示している。

様々な証言から明らかになったように、津波のリスクはほとんど考慮されず、全電源喪失という事態もそもそも想定されていなかった。

つまり安全基準がおざなりにされ、安全性を担保する努力が全く払われてこなかったのである。 |

水素爆発で建屋屋上部が骨組みだけになった東電福島第1原発1号機(左端)

(毎日新聞社提供)

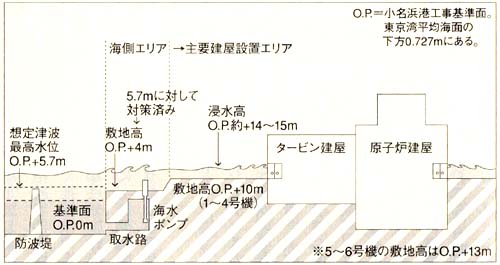

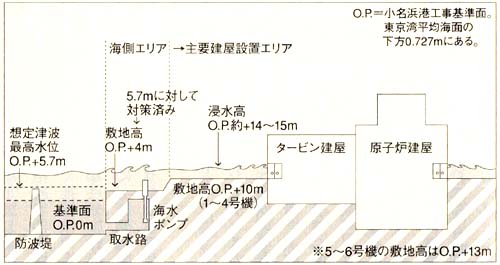

福島第1原子力発電所における津波の状況概念図

(経済産業省ホームページより)

|

また事故当初は「津波は想定外だったが地震には耐えた」と擁護的な発言をする識者もいたが、のちに、実は地震直後から三〇〇ミリシーベルト相当の高い放射線量が検出されていたことが明らかになっている。

つまり耐震性の面でも脆かったわけだ。

大体、福島第一原発はかなり老朽化していたため、弱い地震でも圧力容器や格納容器が壊れたり、あるいはそこにつなかっているパイプなどが破断する可能性は十分にあった。

推進派の重鎮とされる石川迪夫(みちお)・日本原子力技術協会最高顧問は、確かに技術的細部にかかわる点や放射線対策に関しては参考になるご意見をもっているかもしれないが、テレビなどでしきりに「原発施設は一〇〇年はもつ」と豪語していたのは、老朽化を全く考慮にいれていない、全くのデタラメである。

それに津波にしても、けっして「想定外」ではなかった。

たとえば二〇一〇年一二月の時点で、原子力安全基盤機構は「地震に係る確率論的安全評価手法の改良〜BWRの事故シーケンスの試解析」というレポートをまとめている(BWRH沸騰水型原子炉)。

そのなかの「津波PSAの試解析」(PSA=確率論的安全評価)によれば、津波の高さが一一メートルを超えると一〇〇%の確率で「防波堤超過による海水侵入」が起り、また一五メートルを超えると、やはり一〇〇%の確率で「海水ホップ機能喪失」「起動変圧器損傷」など多くの機器や機能が失われるという(いずれも防波堤の効果を考慮するケース)。

その結果、津波が一五メートルを超えることで完全な「炉心損傷」が起きるとも述べている(前頁下の図を参照)。

レポートのなかにとくに言及はないが、俎上に乗せているモデルから察するに、これは福島第一原発を想定して評価しているように見える。

東京電力がこれをどこまで参考にしたかは不明だが、おそらく「計算は計算、現実は違う」として重視しなかったのだろう。

だが結果的には、このレポートどおりのことが起きてしまったことになる。

このレポートだけではない。かねてから、神戸大学の石橋克彦名誉教授や共産党の吉井英勝衆議院議員による指摘であるとか、様々なレポートやパブリックコメントによって今回の事故を予言するような指摘が行われていた。

だがそれらに対して、経産省や東京電力が真剣に検討した素振りは見られない。

事実上全く無視を決め込んでいた。そういう体制が、今回の事故を生んでしまったのである。

確かに、すべてを取上げて検証することは難しいかもしれない。

しかし主たったものだけでも真摯に目をとおしておけば、事前に何らかの手を打てた可能性がある。

その意味で、構造的にこの国の原子力の安全は底抜けでしかなかったということが、まさに一番大きな人災要因だと言えるだろう。

2 事故を拡大させた「構造的な問題」 top

また、事故後の初期対応もお粗末だった。たとえ外部電源が落ちても、八時間以内に復旧すれば大きな事故には至らない。だが、実際に復旧に着手するのに一週間近くかかっている。現場で事態の重要性を把握している人は復旧を急いだはずだが、この遅れにより、最悪の結果を招いてしまったことになる。

この要因としては、構造的な問題が考えられる。

福島第一原発は東京電力の発電所だが、東北電力の管内にある。

従って外部電源は東北電力から引っ張ってこなければならず、そのためには発電所の人間が東北電力と交渉しなければならない。

ところが、東北電力は管内全域が地震と津波に見舞われたため、とても応じている余裕がなかった可能性がある。

または、そもそもそうしたことに思い至らなかった可能性もあるが、だとすれば、とんでもないお粗末な話だし、思いついて動いたけれども、末端の現場同士では話がとおらなくて、大混乱のなか、重要度がきちんと判断されないまま時間が過ぎてしまった可能性もある。

だからその間、プラグが合わない電源車を派遣してしまうなど、余計な寄り道をすることになったのであろう。

もし、これが東京電力の管内にあれば、事の重要性がすぐにわかったであろうから、もちろん地震からの復旧を急ぐ必要もあるが、発電所の要請があった時点でただちに対応していたに違いない。

日頃の準備不足も要因だろう。

様々な事故を想定した「防災マニュアル」は存在し、事故が起きたら、どういう場合にどういう手順をふむかも決められていたはずである。

しかし実際に事故が起きたとき、指揮官が全体像を掌握しながら次々と施策を打ち出していくというかたちに、明らかになっていなかった。

定期的に行っていたであろう防災訓練にしても、マニュアルどおりに動くセレモニーのようなもので、とても現実を反映したものではなかった。

実際、一号機が爆発したあとで三号機の爆発の可能性が高まったとき、東京電力は現場に総員退去を命じようとした。

それを菅首相と福山官房副長官が「東電が逃げたら誰がやるのか」と怒鳴り上げて制止したことは、テレビ・新聞でよく報じられたとおりである。

しかも発電所の所長というポストは、二〜三年ごとに交代するのが慣例になっている。

就任する者にとっては、とりあえず二〜三年だけ福島の片田舎でご奉公すれば東京に戻れる、という感覚だ。

だから通常業務のオペレーションや一定程度の異常に対する措置ならなんとか対処できるが、今回のような“想定外”の大事故になると何もできなくなる。

確かに福島第一原発の吉田昌郎所長は、事故発生当初から現場の責任者として大変健闘された様子が伝えられている。

だが、国家レベルで対処しなければならない事態に対し、民間企業の一管理職者にできることには限界がある。

事故収拾の責任まで負わせることはできないだろう。 |

福島第1原子力発電所の吉田所長

(東京電力提供)

|

これでは、いざというときに対応が後手後手にまわるのも当然だろう。

その場しのぎをしているうちにあらたな事象が発生し、より深刻になって、それにまたドロ縄的に対応するということを繰返す。

つまりは危機が起きたときに誰が何をするのかということを考え抜く真剣味や責任感が一切欠如していたわけだ。

緊急時に誰が何をするのか、日本国全体として構えができていないのが現状だ。

とくに原子力安全・保安院などは、事故発生時から徹頭徹尾「他人ごと」のスタンスを貰いている。

まさに無策・無能・無責任を絵に描いたような体制と、場あたり的な官邸主導と、完全に当事者意識と当事者能力のない保安院、そして後手後手にまわっている東電官僚体質。

この三つのリーダーシップの混乱が現状を悪化させてきているのだ。まずは、ここからあらためる必要があるだろう。

3 「アウト・オブ・コントロ−ル」は当面続く top

では、今回の事故がどういうものだったのか、解決の糸口はあるのか、あらためて検証してみたい。

まずは、私自身が東北大学の北村晴彦名誉教授と私信でのやりとりを経てまとめたレポート「“最悪シナリオ”はどこまで最悪か〜楽観はできないがチェルノブイリ級の破滅的事象はない見込み」(三月二〇日)から暫定的なまとめを引用しておく。

【暫定的なまとめ】

・使用済み核燃料プールで燃料が溶融し、そこで原子炉臨界状態が出現するという再臨界現象はおそらくは起こらないであろう(ホウ素投入はないと安全側に仮定しても)。

・再臨界状態が起こるとすれば、その可能性は圧力容器内部の方が相対的に高い。ホウ素投入の効果はあるが、再臨界を抑止できると保障することはできない。

・仮に再臨界が起きても、核爆発のように連鎖的・爆発的に広がるのではなく、せいぜいスパイク(瞬間的な臨界超過状態)を何度か繰返す程度ではないか。

・その場合、周辺の放射線量(中性子、カンマ線)は東海村JCO臨界事故のように瞬問的に高くはなっても、核爆発のように甚大な爆発被害が広がることはありそうもない。

・再臨界の有無にかかわらず、使用済み核燃料プールでの燃料溶融や圧力容器・格納容器における水蒸気爆発によって、これまでのベント(意図的な圧力開放)をはるかに超える放射能(核分裂生成物)の外部放出の可能性は否定できない。

・ただし、圧力容器・格納容器の大爆発ではなく、構造上の弱い箇所の破損による瞬時放出にとどまると推定される。

そのため、黒鉛火災が何日も続いて放射能を大量放出したチェルノブイリ事故とは異なり、瞬時的な放出にとどまると推定されるため、深刻な汚染地帯はチェルノブイリ事故よりも限定的にとどまるものと推定される。

・従って、首都圏や仙台などの大都市の避難勧告のような事態は、おそらく避けることができるものと判断できるのではないか。

・ただし、最悪のシナリオが生じた場合に放出される放射能は、これまで一時的に放出された放射能よりも桁違いに多い可能性があるため、状況の推移によっては、現状の避難範囲(避難二〇キロメートル、屋内退避三〇キロメートル)の再検討やヨウ素剤の配布計画、広範な地域で被曝を最小限に抑えるためのマニュアルの周知徹底などが必要と考える。 |

まず、史上最悪レベルの事故であることは間違いないが、放射能汚染の広がりの度合いはチェルノブイリより軽微なように思われる。

だが、何より深刻なのは、いまだに人為的にコントロールできず、七月末日段階にいたっても、収束の道筋が全く見通せていないことだ。

確かに、当初の数日間のような、何が起きるかわからないという状況は過ぎ去った。

放射性物質の大放出や汚染水の漏洩などノイズ的な変化は見られたとしても、一号機、二号機、三号機が大爆発を起こすようなことはないだろう。

少なくとも首都圏大脱出をしなければならないような事態に発展することは、ほとんどありそうもない。

しかし、放射能の漏洩は続いている。

タラタラと放射能が出続けるにもかかわらず、コントロールできないという状況は当面、変らない。

燃料棒が格納容器の底に落ちたことは間違いなく、冷やすのをやめたら、また熱をもって何が起きるかわからない状況に変りはないため、水もかけ続けなければならない。

収束の方向性としてはチェルノブイリ型の石棺にシフトすべきだが、当然のことながらコンクリートで固めると、崩壊熱が閉じ込もり、核燃料がさらに溶融して再び水素爆発しかねない。

この先も、まだ崩壊熱は何年、何十年もの長い期間にわたって出てしまうが、その崩壊熱を管理しながら閉込める、それも水ではない方法にたどり着かなければならない。

これは相当に困難な仕事だが、これをやっていかなければならない。

それと同時に放射能のモニタリングがあまりにもパラパラでいい加減なので、早期に大気、空気中と土壌の表面のフォールアウト、そして地下水、食物、海洋を徹底的に網羅的にリアルタイムでモニタリングできる体制を整えるべきである。

放射能汚染がこの先何年も続くということを想定した恒久的なモニタリング体制を整えるのだ。

それを早急に実施しつつも、避難区域の設定と避難民のフォローアップについては、今のような同心円で何キロというような話ではなく、すでに実測値も相当に出ていて、かなり確度の高い予測も可能なのだから、実測と予測にもとづいた避難区域の設定をただちに再設定することも必要であろう。

また、今回の震災で福島第一原発は大事故を引起こしたが、福島第二原発や同じく東北地方の太平洋岸にある女川原発は比較的無事だったと言われている。

確かにいずれも停電には見舞われたが、非常用電源が機能したか否かが両者の運命をわけたのだ。

しかし、だからといって「この二つの原発は地震と津波に耐えた」という話にはならない。

福島第一原発のようにとんでもない事態にはならなかっただけで、再稼働できるかというと、これはなかなか難しい。

冷温停止はしたものの、地震と津波によってどの程度のダメージを受けたかについては、これから詳細にチェックする必要があるからだ。

そう簡単には復旧できないだろう。

4 原発震災の出口戦略 top

まず出口戦略を早く固めなければならない。

細野首相補佐官が「数ヶ月かかる」と言ったことに与党も野党も噛みついたが、そんな言葉遊びをしている時だろうか。数ヶ月でおさまるというのは楽観的にすぎるだろう。

事態の収束には数年単位で時間がかかる。政治家はまず、その事実認識をもたなければならない。

さらには、数年で放射能の垂れ流しという状態がおさまったとしても、その後、高レベル廃棄物の処理だけでも千年単位の管理が必要だということを考えると、問題の深刻さがわかるのではないだろうか。

そうした認識に立った上で、出口戦略を考えなければならないのだ。

問題なのは、まだ有効な解決方法が見えていないことだ。

東京電力が提示しか「ロードマップ」によれば、とにかく注水で冷やしながら、その水を循環させて再利用する系統をつくることを目標に掲げている。

その際には、水をいったん外部に出して除染も行うという。

ただ、この作業は一号機の話で、二号機、三号機についてはまだほとんど手付かずの状態だ。

それに、この方法がベストなのか否かも、実はよくわかっていないのだから、その点についてもっとしっかり検討しなければならないはずだが、その形跡もない。

もし現状の方法がうまくいかなかった場合、代替する案が存在しないわけだ。

そもそも一〜四号機はそれぞれ症状が違うため、アプローチも多少違ってくるはずだ。

「一号機の進捗状況を見てから取りかかる」などと悠長なことは言わず、それぞれに特別チームを編成して同時進行的に取りかかるべきだろう。

それができないのは、今なお東電が中心となって作業にあたっているからだ。

一企業のキャパシティーでは、その対応におのずと限界がある。

彼らは通常の運転管理は行ってきたが、異常時に対処する知恵や技術をもっているわけではない。

かといって、原子炉の設計を行った東芝や日立に解決できるかといえば、それも難しい。

技術的な部分はわかるにしても、異常事態を収束するアイデアまでもっているわけではないのである。

国に実行責任の一元化を図るために、まずは原発震災管理官を置くべきであろう。

今の体制はあまりにもリーダーシップが混乱している。

官邸がすべてを仕切るというのは、日露戦争にたとえれば、あたかも東京の大本営にいる参謀が日本海海戦の指揮を執っているような状況だ。

たとえて言えば、「東郷平八郎」のような、全権委任を受けた総司令官を指名しないことには事態はおさまらない。

そういう「総司令官」のもとにすべての協力体制を整えて、現場の封じ込めに対する指陣を執らせるという道をとらないと、事態はおさまらないのではないか。

そこで考えられる最良の方法は、国内外最高峰の叡知を集めた研究チームを発足させることだ。

アメリカやロシア、フランスのもっとも信頼できる研究所に加わってもらい、そこに東電や東芝・日立も全面的に協力するかたちをとる。

その上で、想定され得る様々な仮説を立て、この場合にはこういう技術・工法で対処するといった具体的かつ現実的なシナリオをつくっていくのである。

そして最終的に、いくつかのパラメーターのなかから、放射能を閉じ込める可能性がもっとも高く、作業員の放射線被曝がもっとも低くなりそうな方法を選択して作業を絞り込んでいく。

このプロセスがなければ、出口はなかなか見えないだろう。

現段階では、首相官邸の検討チームにアメリカエネルギー省(DOE)とアメリカ原子力規制委員会(NRC)とアメリカ軍が加わっている。

それ自体は救いだが、彼らは当事者というよりアドバイザリーの立場だ。

それにどういう検討が行われているのか、表には出てこない。

場合によっては、アメリカやアメリカ軍の思惑だけが最優先される可能性もある。

できれば当事者として加わってもらい、またロシアやフランス、ドイツ、スイス、スウェーデンなどの研究所にも参加を促したいところである。

そして「東郷平八郎」を国家の名において指名し、現場の“全権”を与えるのである。

その周囲に国内外のアドバイザリーや検討チームを再編成し、彼(彼女)の指揮下で動くようにするわけだ。

恒久的な事故処理機関を設立する必要もある。

原発の事故処理は閉じ込めだけでもおそらく数年、その後の管理を考えると百年単位の仕事なので、新しい事故処理機関をつくり、その長に原発震災管理官を任命し、全権を掌握させるべきだ。

これにあてるお金は、日本原子力研究開発機構が約一七〇〇億円の予算をもっているので、そのまま改組して予算を転用するほかない。

高速増殖原型炉「もんじゅ」などのほとんど不要不急の研究をただちにやめて、そうした予算をすべてそちらに振り向けるべきだ。

5 独立した事故調査委員会による検証が必要 top

同時に、今回の事故の教訓もしっかり洗い出す必要がある。全体として何か機能しない要因だったのかという構造的な膿を洗い出し、次につないでいかなければならない。

それには、利害関係から独立した立場の事故調査委員会を設立し、徹底的に調査・検証することだ。東電はもちろん、原子力安全・保安院や原子力安全委員会も調査をする側ではなく、。被告”の立場になる。あるいは今回に限らず、これまでの原子力政策、エネルギー政策にもさかのぼって調告すべきだ。

それを前提とすれば、原子力行政も刷新されるはずだ。これまでの経緯を見れば、保安院や安全委員会が全く機能しなかったことは明らかである。事故の予防に関しても、事故後の対処に至っても実効性は皆無だ。要するに「原子カムラ」を解体しなければ、日本の原子力行政は変われないのである。

たとえばアメリカのNRCという組織は、大統領の権限すら及ばない強い独立性をもっている。

有事の際に「八〇キロの退避」という今回の指令も、アメリカ大使館であれアメリカ軍であれ、従わなければならないのである。日本でも、これほど権限が強く、しかも独立して安全解析のできる機関を創設すべきときだ。

それに対して、五月二五日に事故調査・検証委員会の委員長に東大名誉教授の畑中洋太郎氏が任命された。「失敗学」の提唱者としておおいに期待したいところだが、あるインタビューで「人類は原発を知り尽くしていない。だからこれからも事故は起きるだろうが、事故を克服して原発を使っていくべきだ」と述べているので微妙なところかもしれない。もっとも、「東電が言う「想定外」は、自分たちに落ち度がないという言い訳でしかない。最低基準を満たしているからいいんだというのは言い訳だ。だから納得し難い。自分自身でこういうことが起こり得ると想定したらもっと違うことを考えたはずだ。原発を六基も同じ場所に並べなかったと思う」とも述べてくれている。問題は、委員会にどれだけの権限が与えられるかだろう。今後に期待したいところだ。

6 誰が賠償するのか top

さらに安全行政の問題として、無限責任の原子力損害賠償法も見直す必要がある。

よく報道されたとおり、現在の同法では原子炉一炉あたりの保険金額は一二〇〇億円となっている。

しかも、天災だと免責になる。アメリカのプライス・アンダーソン法に端を発するが、日本固有なのは、電力会社が暗黙のうちに無限責任を負うという法体系である。

ちょうど自動車の自賠責保険に相当するものである。東京電力がすべての賠償責任を負うことは大前提であるが、今回はそれでは圧倒的に足りない。損害賠償をカバーしきれない場合は、国が補填するしかない。

つまり税金が投入されるわけだ。

だがこれについて、最近は原子力事業者に無限責任を負わせるべさとの議論が海外にはある。

「天災」でも免責なしにすべきとの意見もある。

実際、地震保険と同じ金融工学を使うと、無限責任でも保険料率を算出することができるのである。

オランダの研究所がフランスの原発を対象にその試算をしたところ、保険料金がフランスの原発コストの三倍近くと算定された。

実際に適用された例はないが、こうした大事故が起きた以上、原子力損害賠償法の保険料率に関しては、各電力会社は天災に関しても免責なしで、しかも無限責任でカバーできる保険料率に切り替える。

もちろん、これを引受ける保険会社があるかどうかはわからない。

しかし、自己責任の原則に照らせば、いかに高い保険料率であっても、これを原子力事業者がカバーしなければ筋が通らないのではないだろうか。

今回の事故を通じて、そう感じた人は少なくないはずだ。

産業への影響も評価する必要がある。

今回、とてつもない賠償金が必要とされることが予想されるが、東京電力が破綻して支払ったとしても、すべての賠償金には足りなくなる可能性がきわめて高い。

そうなると、今回はその不足分を国がカバーするしかない。

その時に安易に増税せず、原発埋蔵金を活用すべきだ。

再処理等積立金ということで約二・五兆円、これから毎年五〇〇〇億円くらい積上がっていくので、まずはこれをあてていくべきであろう。

その他には、ほとんど不要不急の原子力関連団体が特殊法人、社団法人、財団法人など数多くあるので、そういったところをもう一度、徹底的な事業仕分けをして、賠償金の支払いにあてていくことを考えなければならない。

とにかく、少なくとも再処理等積立金だけでも二・五兆円あることだけは明記しておきたい。

7 東電救済の「ソンビースキーム」 top

一方、福島第一原発事故の出口がなかなか見えない中で東京電力をどう処理するかという議論だけが先行している。

それもメインバンクである三井住友銀行の思惑で進んでいるだけに、余計にタチが悪い。

最優先に考えるべきは、周辺住民その他に対する損害賠償をどうするかだ。

ところが、むしろそれを逆手に取り、東京電力の責任を最小限にとどめて存続させつつ、電気料金の値上げを原資とする将来の「利益」で捻出するスキームを打出した。

他方で株主の責任を問わず、しかも銀行の債権放棄も免れようというわけだ。

これを、今やアンシャンレジームの中心になっている経産省が了解し、できるだけ公的資金の注入を避けたい財務省も同意し、さらに存続の道が開ける東京電力も納得した。

つまりこのスキームは、四者の利益を第一に考えて、すでに死に体となっている東京電力を生かしつづける、まさに「ゾンビ・スキーム」でしかない。

そのツケがどこにいくかといえば、直接的には電気料金だ。

つまり、この議論に参加できなかった私たち国民(電力ユーザー)である。

明らかに債務超過で“死に体”なのに、国民の“生き血”を吸ってゾンビのように生き長らえようというわけだ。

これは自分たちだけ助かろうという“ムラ”の論理そのものである。

それだけではない。このスキームを前提にすれば、東電は総額一〇兆円ともいわれる損害賠償額を、年間一〇〇〇〜二〇〇〇億円のフリーキャッシュフローで毎年支払っていくことになる。仮に一〇〇〇億円ずつ支払うとすると、完済するまでに一〇〇年かかるわけだ。

だとすれば、ゾンビのような東電は今後も最低一〇〇年にわたって存続し、しかも電力市場の独占を続けてしまうことになる。元々東電は地域独占体制を前提としたビジネスモデルで経営されている。この体制が続くということは、電気料金の高どまりと新規プレーヤーの排除を意味する。

たとえば巷間いわれているような、全国一体の送電会社の設立なども不可能になるわけだ。

それに、今回は東電以外の電力会社も賠償負担金を支払うことになっている。つまり電気料金を通じて全国民が賠償資金を捻出するわけだ。これも、各電力会社の企業組織と地域独占というビジネスモデルの温存が見返りになっている。

つまり現在のみならず、未来の日本経済まで。生き血”を吸われ、成長の可能性を奪われてしまうのである。二重の意味で罪深いスキームといえるだろう。

8 東電は一時国有化して出直しを top

本来、賠償負担のプライオリティを考えるなら、まず東電の現経営陣の退陣と総入れ替えだろう。

東電内のリストラも欠かせないし、株の一〇〇%誡資も当然必要だ。

それに金融機関の責任も免れない。

とりわけ事故後の三月末に各金融機関がみずからの意思で貸し込んだ二兆円は、債権放棄してもらうしかない。

それに固定負債についても、債権者に一定程度の責任を負ってもらう必要がある。

もちろん社債も無傷というわけにはいかない。

加えて、先にも述べた、いわゆる「原発埋蔵金」もある。

使用済み核燃料の再処理のために積立てられたお金で、その額は一丁五兆円。さらに毎年五〇〇〇億円ずつ積み上がっている。

これも今や、全く貯める意味もないし使い道もない。

おおいに吐き出して賠償金に充当すべきだろう。

ここまでやった上で、なお必要なら国民に負担を求める。

それも東電管内の電力ユーザーだけが負うのは妙な話なので、税金を投入することで全国民に公平に分担してもらうはかない。

そのスキームを構築する際には、電力業界の“守護神”であり主要な“戦犯”でもある経産省は、けっして関与すべきではない。

また東電本体については、損害賠償する箱と電力を安定供給する箱に組織を切りわける必要がある。

後者はまず国有化した上で、中央給電司令室をはじめ、送電線や稼働中の発電所や変電所、一般家庭に設置されているメーター、それに人員までいれる。

安定供給に必要な最低限の部分を確保するわけだ。

国石化する以上、その維持管理には国費が投入されることになる。

しかし、これは、将来の再民営化時の売却益で弁済可能であるから、一時立替えしても損失にはならない。特別基金を立てればよいことだ。

一方、前者の損害賠償の箱は東電を持ち株会社としてぶら下げるかたちにし、保養所など不要不急の資産を徹底的に売却していく。

前述の「原子力埋蔵金」もここに入るし、役員(退任者を含む)の個人資産の全面提供や、社員給与の大幅削減、元社員の年金の大幅削減なども実施しなければならない。

数多くある原子力関連の財団法人や社団法人なども、徹底的にあぶり出して“仕分け”する必要がある。

あるいは後者を国有化した分の売却益もここに入る。

それによって賠償金を工面するのである。

足し合わせれば、ざっと一〇兆円程度はまかなえるだろう。

うまくいけば、国民負担なしで損害賠償が可能になるわけだ。

なお、後者の国有化はあくまでも一時的な措置であり、頃合いを見て再民営化する。

仮に国が三兆円程度を払って国有化したとしても、負債や賠償を切り離した上に電力市場の自由化を促進すれば、三兆円を大幅に超える金額で売れるにちがいない。

その差額も、前者の箱に組みいれればよい。

従って国民負担にはならないはずだ。

9 全国一体の送電会社の設立 top

また、再民営化の際に検討すべきなのが、いわゆる送電線部門と発電所の分離だ。

今すぐやるべきとの議論もあるが、現状では丁寧な制度設計ができないため、私はかえって混乱するだけという懸念がある。

しかも、送電部門の人・モノ・金・情報は、現状、電力会社に閉じており、圧倒的に情報不足だ。この状況で分割しようとしても電力会社に有利に議論が進むにちがいない。この点でも、一時国有化かべターだ。

そもそも今回、「計画停電」という名の無計画停電に陥った要因は大きく二つある。

一つは原子力一極集中に頼っていたこと、そしてもう一つは、電力市場があまりにも閉鎖的たったことだ。

当時よく指摘されたように、西日本では電気が有り余っていたのに、関東に一〇〇万キロワットしか送れなかった。

こういうタコツボ的な状況を、この機に見直す必要がある。

一般に東西で電気の融通を行いにくいのは、周波数が違うという技術的な問題のためと認識されている。

しかし、実は同じ周波数であるはずの北海道電力と東北電力の間でも、わずか六〇万キロワットしか送電できない。

両者をつないでいるのは、電源開発(Jパワー)が所有する三〇万キロワットの直流送電線二本だ。

これをもっと太くさえすれば相応に大電力を送ることができるが、現実にそうはなっていない。

北海道電力も東北電力も、それぞれ自分の管内を全面的に自前でまかなおうとしているため、めったに電力を融通し合うニーズがない。

Jパワーにとってみれば、使われない送電線を拡充するニーズがないし、無理をして投資をしても回収する見込みが立たない。

だから細いままなのである。

同じく、東北電力と東京電力の間も五〇〇万キロワットしか送れない。

あるいは西日本の電力各社間も同様の状況にある。要は、電力会社がそれぞれ地域独占企業であるがゆえに、国民の電気料金を費やして、いわば鎖国的な電力市場を形成してきたのである。

送電線に設備投資をしようという意欲にも結びつかなかったため、当然の帰結といえる。

今となっては、これは不都合以外の何ものでもない。

さらにいえば、電力会社が送電線を独占し、かつ自然エネルギーを排除してきたために、日本は自然エネルギーの普及が著しく立ち遅れてしまったことは明白である。

逆にいえば、この状況を改善するには、どうしても送電会社が必要なのだ。

具体的には、まず前述のとおり東電を一時国有化する際、電気事業法を改正すると同時に、独禁法も見直す。

具体的には、送配電部門以外は、電力会社も独禁法の対象とする。

各電力会社には、送配電部門を会社分割するよう働きかけて、送配電分離を促す。

これらを、再民営化に合わせて全国一体の送電会社を大合併・設立する。これがもっともスムーズなシナリオだろう。

今後、自然エネルギーの飛躍的な普及を実現するには、送電線への集中投資が欠かせない。

すでにアメリカでもヨーロッパでも、いわゆるスーパーグリッドに対する集中投資が行われている。

要するに、自然エネルギーの集中地帯を、ロスなく大容量の電力を送れる高圧直流送電線(HVDC)で結ぼうという構想だ。

日本では言葉だけが一人歩きしている状況だが、早急に導入していく必要があるだろう。

問題はコストだが、その分は原則的に電力ユーザーが負担することになる。

ただし、かなり多めに見積もったとしても、その額は一〇年単位で数兆円程度だ。

それをすべての電力量で割れば、さほど大きな負担にはならない。

既存の原子力立地補助金や新しい炭素税(石油・石炭税)などで十分にカバーできる金額だ。

むしろ全国一体の送電会社ができ、そこに自然エネルギーによる電力を送ることで利益が出るようになれば、自然エネルギーヘの投資もしやすくなる。

たとえば、北海道で大規模な風力発電設備を展開しようと考える企業も現れるかもしれない。

これが自然エネルギーを普及させていく大きな力になることは、言うまでもない。

その普及が進めば、日本は化石燃料を大幅に減らすこともできる。

だとすれば、電気料金の押し下げにもつながる。二〇〜五〇年単位の話だが、私たちの試算によれば、自然エネルギーヘの投資は電気料金の下落で十分に相殺できるのである。

なお、一部にはこの機会に東西の周波数を統一すべきとの議論もある。今後は本格的に俎上にのぼってくるだろう。

その際、変電所とユーザー側の機器を全面的に取替えなければならないかというと、実はそうでもない可能性がある。

詳しくは今後の検討が必要だが、たとえば今、家庭で一般的に使われている機器のなかで、周波数が変ったり、あるいは海外に持出したりして使えなくなるものはほとんどないのである。

だとすれば、あとは変電所単位で出力を五〇ヘルツから六〇ヘルツに切換えていけば済む。

この作業だけなら、予想外に簡単にできるかもしれない。

top

****************************************

|