|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

第八章 エネルギーの未来像 飯田哲也

1 計画停電という名の「無計画停電」 top

震災後の計画停電で、真っ暗になった手前の

川崎市中心部と明かりが残る奧の市街地

(毎日新聞社提供) |

計画停電で信号が点灯せず

車が進入して混乱する交差点

(毎日新聞社提供) |

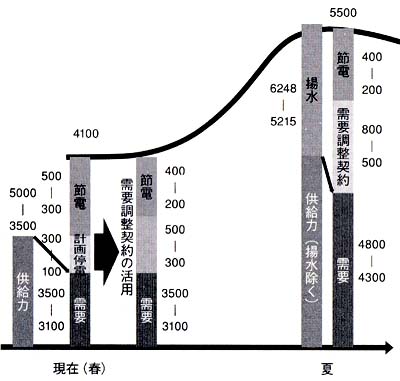

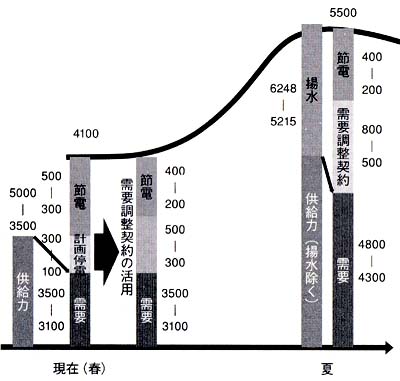

震災直後の三月一四日以降、東京電力は緊急に「計画停電」に踏切った。

見込まれた最大需要は四一〇〇万キロワット(一八〜一九時頃)。

しかし供給力は三四〇〇〜三五〇〇万キロワット程度しか期待できなかったためだ。

だがこの計画停電とは、地域を変電所ごとの単位で輪番的・機械的に丸ごと停電させる措置であり、信号や鉄道、病院などのライフラインの優先もなく、また企業活動への配慮もなかったため、社会全体に甚大な影響を及ぼした。

一方で、節電の呼びかけと自粛により、五〇〇万キロワット前後の節電が行われたと推測されている。

おかけで、不幸中の幸いだが、計画停電は限定的な地域・時間にとどまったのである。

この計画停電は、あまりにも乱暴な「無計画停電」だった。

当初より、我々環境エネルギー政策研究所(ISEP)では、少なくとも以下の三つの大原則を適用すべきだと提言してきた。

第一に、ライフラインは最優先して電力供給を維持すること。第二に、一般家庭には実効的な省エネ・節電を働きかけること。

そして第三に、業務および産業部門は、個別の需給管理ができることから、需給調整契約を戦略的に拡大して、市場メカニズムと自発性を活用した需給管理を行うことだ。

|

近年の最大電力(発電端 万kW)

|

東海地震の想定発生域に立地するとして

稼働停止要請を受けた中部電力浜岡原子力発電所

(毎日新聞社提供)

|

もう少し具体的に見てみよう。酷暑だった二〇一〇年の電力供給のピークは五九九九万キロワット(発電端)だったが、今年は大震災前でも東電は五七五〇万キロワットと予測していた。

実質は大震災の影響もあって、五五〇〇万キロワット程度だろう。

これに対し、現状で見込める供給力は最低で五〇〇〇万キロワットに加えて、揚水発電が一〇〇〇万キロワットあり、これだけで十分にカバーできる見通しだ。

その上で、省エネ・節電が欠かせない。

これは、より確実に電力需給を行うため、戦略的需給調整契約の活用を提案したい。

需給調整契約とは、大口需要家との間で取り交わされている、電力供給逼迫時に電力会社が使用削減を要請できる契約を指す。

いつ使用制限を通告するかによって、主に以下の三種類がある。

1 通告後すぐに使用制限する「瞬時契約」(東電では二三件契約)

2 使用制限一時間前までに通告する契約(同五〇〇件強契約)

3 使用制限三時間前までに通告する契約(同七〇〇件強契約)

二〇〇七年に柏崎刈羽原発が地震で停止した時、東電はこれを一七年ぶりに活用した。

その際には、計画調整で約一四〇万キロワット、随意調整で約二一〇万キロワットを含め、合計三一〇万キロワットもの需要調整力を確保している。

今回も、供給力の回復と省エネ・節電努力を考えれば、既存の需給調整契約を活用するだけでほぼ十分だろうが、できればさらなる需要調整力を確保するために、政府が経済界と協定を結ぶと共に、省エネの報奨金をインセンティブで出すことも一考に値する。

たとえば先行して需要削減に応じた企業は、その量に応じて何らかの補助を得られるといった具合だ。

これらの後押しによって、需要調整力は控え目に見ても三一〇万キロワットの倍以上が期待できる。

このほかに、中小規模事業所にはピーク価格を適用し、家庭など小口需要家の削減も加えれば、全体での削減幅は、おそらく一〇〇〇万キロワット超に達するだろう。

従って、今後は真夏も真冬も、無計画な「計向停電」を実施する必要はない。

大口需要家との需給調整契約の戦略的活用を中心に据えることによって、対応は十分に可能である。

2 浜岡原発の「停止要請」は英断だが top

五月六日、菅首相は中部電力に対して浜岡原子力発電所の稼働停止を要請した。

これ自体は非常に画期的で適切な判断だ。

従来より浜岡原発は、東海地震の想定発生域に立地し、マグニチュード八程度の地震発生確率が今後三〇年以内で八七%ときわめて高く、それによる原子力発電所の連鎖的な大事故(原発震災)の危険性が多くの識者から指摘されてきたからである。

ただし、ドイツのメルケル首相が震災四日後の三月一五日の時点で旧型原発七基の停止を決断したことと比較すると、あまりにも遅い判断と言わざるをえない。

また本来なら、中部電力に判断を委ねる「停止要請」ではなく、「停止命令」とすべきであった。

何しろ国家非常事態だ。保安規定や認可を一時的に凍結することで、原子力安全・保安院もしくは原子力委員会から「停止命令」を出すことができたはずである。

「命令」でなければ、「要請」して「自主的」に停止した中部電力に政府が燃料代を支援する根拠とならないはずだ。

その意味では、政治手法が稚拙であったと言わざるをえない。

それとも、そうできない何らかの理由があったのだろうか。

それ以上に、「ほかの原発は停めない」とただちに言いはじめたことは大失態だった。

いきなりブレたような印象が強くなってしまっただけでなく、そもそも「停めない」という判断自体が間違っている。

河野太郎氏もさかんに言っているように、すべての原発に対して「ストレステスト」を実施すると発言すべきだった。

とりあえず暫定基準を設けて点検し、安全性の観点から停めた方がいいか、このまま継続して運転しても大丈夫かをスクリーニングするわけだ。

もちろん、それだけで十分とはいえない。

その後、何年かかけて抜本的に安全基準体制と安全基準をつくり直した上で、本格的なレビューを行う必要があることを前提とした暫定にすぎない。

加えて、制度的にも見直しが必要だ。前章で述べたとおり、現状では原発の損害賠償額の上限は一基につき二一〇〇億円に過ぎず、それも天災は免責だ。 |

|

結果として税金に頼らざるを得ない。この枠組みをゼロからつくり直すことも急務だろう。

この二つができるまでは、東京電力の福島第一原発の五号機・六号機、福島第二原発、柏崎刈羽原発、東北電力の女川原発、東通原発、日本原子力発電の東海第二原発などは運転すべきではない。

まして新規の増設などあり得ないはずだ。

ところが、浜岡原発が菅首相の「要請」で停止されたとたん、例によって「夏場の電力が不足する」といった声がメディアなどで喧伝された。

なかには「熱中死が続出する」といった極論をまことしやかに語る識者もいた。

だがこれは、経産省がマスコミを通じて行ったプロパガンダであることは明らかだ。

前述の「需給調整命令」などをしっかり使えば、東電管内も中部電力管内も全く問題はないのである。

大体、ちょっと考えれば彼らのロジックが欺瞞に満ちていることはすぐにわかる。

東京電力管内では「一五%節電すれば大丈夫」と需要減を呼びかけておきながら、浜岡原発を擁する中部電力管内については供給だけを問題にしているのである。

しかも中部電力は、仮に需要を減らさなくても、電力が不足することはないのだ。

ほかの電力会社についても同様で、すべての原発を停めても「ただちに」供給に問題はない。

さらに企業活動に影響を与えない範囲での節電を行えば、余裕すら生まれる。

原発の比率の高い関西電力の管内はやや厳しいが、そもそも原子力発電への依存率が一〇%と低い中部電力では、浜岡原発を全停止した場合でも十分な供給力が見込まれる上、東電管内のような節電対策を行えば全く問題なく足りる。

「供給に不安がある」との理由で原発に関するストレスチェックを先送りしたり、手心を加えたりすることこそ本末転倒だ。

安全性の確保こそ最優先の課題であり、停めるべき原発はしっかり停めなければならない。

需給の問題は二の次であり、手の打ちようはいくらでもある。この順番を取違えるべきではない。 |

短期的な電力需給イメージ 単位:万kW

|

ところで五月一二日、経産省は「エネルギー賢人会議」を発足させた。

メンバーは、元文相・東京大学名誉教授有馬朗人氏、昭和電工相談役大橋光夫氏、一橋大学大学院商学研究科教授橘川武郎氏、学習院大学教授佐々木毅氏、ジャーナリスト立花隆氏、日本総合研究所理事長寺島実郎氏、慶應大学名誉教授薬師寺泰蔵氏の七名である。

実はこの話は四月下旬から耳にしていた。

この賢人会議は、明らかに同省が原子力政策の権益を維持するための一人芝居なのである。

本省に事務局を置くことで、資源エネルギー庁という内局とも外局ともつかぬ中途半端な組織を悪者に仕立て上げ、みね打ちをして、一件落着としようというシナリオだ。

その意図は、委員の人選の「判断基準」からも明らかだ。

事務方からあらかじめ聞いていた委員の判断基準とは、誰が見ても大物であり、原子力を完全に否定せず、そして官僚の振付けに沿った落としどころにきちんと従ってくれる人という三つだという。

そんなメンバーが一見反省したかのようなレポートを出すことによって、経産省の権益は維持されるわけだ。

ただし、この動きに対する世の中の受けとめ方は、やや構造的に変化しつつあるかもしれない。

これが平常時であれば、すべての主要メディアは一面記事で大きく取上げ、「日本のエネルギー政策はこれで変る」とあっさり騙(だま)されていただろう。

しかし今回は、ほとんどのメディアがスルーした。

せいぜい日本経済新聞が三面に掲載した程度である。

経産省の“一人芝居”も今回は通用しなかったわけで、ここに大きく変わるマグマの底流があると期待したい。

3 「エネルギーサービス」の視点で考える top

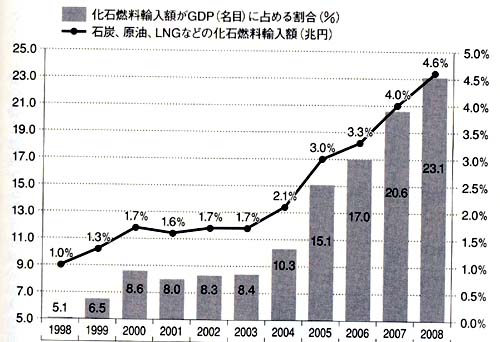

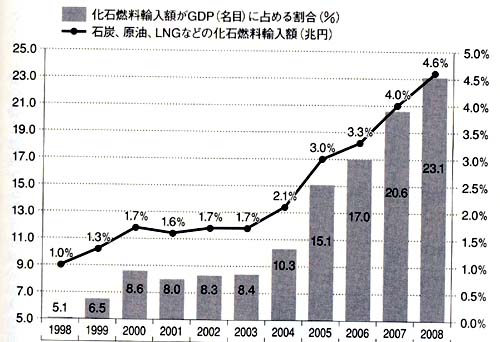

石炭、原油、LNGなどの化石燃料輸入額と化石燃料輸入額がGDP(名目)に占める割合

財務省貿易統計から作成(ナフサ、潤滑油・グリースなど、非エネルギー用途と考えられる燃料は除いて集計)http://www.customs.go.jp/info/index.htm

いずれにせよ、震災を境にして原子力のあり方が大きく変ったことは間違いない。

かって原子力は電力供給の三〇%を担っていた。すでに現時点で一五%程度しかまかなっていない。

しかも今後、あらだな原発が建設されることは事実上あり得ないと考えた方がよいだろう。

一方で、安全性を尊重するなら、原発の寿命はどんなに長くても、最大四〇年で停めなければならない。

もちろん安全性の劣る原発ならもっと前倒しで廃炉することになる。

ギリギリ四〇年まで運転したとしても、一〇年後の電力供給に占める原子力の割合は一〇%程度にまで落ちる。

もはや「原発は日本の電力の三〇%を供給する基幹電源」というのは過ぎ去った「まぼろし」でしかないのである。

これを前提とすれば、次の課題は明らかだ。減っていく電力供給を何でまかなっていくかである。

既存のエネルギーといえば化石燃料だが、まず気になるのは石油・石炭の輸入コストだ。

今でさえ、日本経済全体で二三兆円、実にGDPの五%も費やしている(二〇〇八年)。

さらに輸入量を増やすとなると、日本経済からムダな生き血がタラタラ流れる状態に等しく、貿易黒字が失われていく。それは誰も望まないはずだ。 |

今後の中長期的な電源構成の目標(まとめ)

|

なおかつ、当然ながら人類にとって最大の環境問題である温暖化の問題もある。

資源として有限であるという問題もある。石油生産量がピークを打ち、以降は減少の一途をたどる「ピークオイル」は近年よく取り沙汰されるし、石炭もそう遠からずピークを迎えるともいわれている。

それに石油の場合には、資源の偏在性も気にしなければならない。

これらを考え合わせれば、石油・石炭へのシフトは難しい。

天然ガスを短中期的に過渡的なエネルギーとして有効活用しながら、大胆なエネルギーシフトを目指すのだ。

だとすれば、節電と自然エネルギーヘシフトしていくしかない。

まず前者については、「節電発電所」という考え方がある。

需要を減らすことをある種の「発電所」とみなすもので、「メガワット」ならぬ「ネガワット」とよばれる。

要は需要側のマイナスの発電所というわけだ。

そのポイントの一つは、「エネルギーサービス」にある。

私たちは電気そのものを使うことを目的に使っているわけではなく、何かの利便性を得るために電気を使っている。

これを「エネルギーサービス」とよぶ。

この点に着目をすれば、いわゆる省エネ・節電は、そもそも「暗く、寒く、あるいは暑く、我慢する」ことではないし、節電中も何%というレベルではなく、何倍というオーダーで可能になる。

たとえば「照明を点ける」ことは、明るさというエネルギーサービスを得ていることになる。

しかし、そもそも火力発電所で一〇〇の石油や石炭やウランをインプットしても、発電する際に六〇%は捨てられている。

さらに、残りの四〇%のエネルギーも大半が熱になるため、裸電球の光になるのは一〇分の一でしかない。

つまり一〇〇のエネルギーをインプットしても、最終的に明かりを生むアウトプットは四%だけなのである。

これについては、どれだけ発電効率を上げてもさして改善しない。

ところが、裸電球をいわゆるコンパクト蛍光灯に換えるだけで、効率は五倍高くなる。

同じ四の明かりを得るための投入エネルギーは、四分の一の、二五%で済むのである。

流行のLEDを使えば、消費電力はさらに半分になる。

あるいは冷蔵庫であれエアコンであれ、サービスから逆算していくことで、何倍というオーダーで効率を上げることができる。

これを個々人レベルから進めれば、社会全体で効率を高めることが可能になるわけだ。

4 節電・省エネの余地はいくらでもある top

実際、節電・省エネに向けた工夫の余地はいくらでもある。

「省エネルギーの天才」とよばれるエイモリー・ロビンズ(エネルギー学者/ロッキーマウンテン研究所創設者)は、「電気ノコギリでバターを切ってはいけない」と表現している。

最初から六〇%も熱として捨ててしまうほど電気にはムダが多いのに、残った四〇%でまた熱をつくるのはムダの上塗りでしかない、というわけだ。 とくに効率が悪いのは、給湯と暖房だ。

給湯は六〇度のお湯があればできるし、暖房も四〇度のお湯でできる仕事だ。

発電の段階で捨てている熱を振り向けると仮定すれば、十分にまかなえる。

ところが現実には、多くの熱を捨てて贅沢につくられた電力で、あらためて熱に変えているのである。 |

スウェーデンの無暖房集合住宅

|

こういう話をすると、決まってヒートポンプなら効率が良いという反論がくる。

一の電力で数倍の熱を得るヒートポンプは確かに有効だが、現実には電熱型のものが圧倒的に多い。

家庭にあるもので挙げるなら、電気ポットや電気ファンヒーター、電気ストーブ、ホットカーペット、あるいは電熱型の温水器などはきわめてムダが大きい。

これらを使うぐらいなら、いっそ石油や天然ガスをそのまま燃やして給湯した方が、廃熱のロスが少ない分だけずっと効率はいいのである。

環境先進国といわれるドイツやスウェーデンでは、もっと次元の違うアプローチが行われている。

たとえばスウェーデンには、暖房費をゼロに抑え込むよう設計された住宅がある。

壁の厚さは四二センチ、窓は三重ガラスで、その隙間にはアルゴンガスが封入されている。

またガラスにはlow‐Eとよばれる断熱性を高める加工が施され、外の熱をいれつつなかの熱を逃さない。

さらに、換気の際には外のフレッシュな冷たい空気と室内の温かい汚れた空気を熱交換させる仕組みになっている。

冷たい空気は温まりながらフレッシュな暖かい空気になり、室内の暖かい空気は冷たい空気として出て行くわけだ。

これを利用すれば、外気がマイナス四〇度でも室内を二〇度に保つことができる。

暖房費はほとんどかからなくなるのである。

あるいは「住宅と一体になった冷蔵庫」の実験も行われている。

冷蔵庫は、冷却装置(コンプレッサ)を使って庫内を冷やし、その廃熱を外に出す構造になっている。

つまり、家のなかに熱が放出されることになる。

夏場であれば、それによって暖まった室内を冷やすために、さらに多くのエネルギーが必要になる。

逆に冬場は室内が暖められている分、冷蔵庫を冷やすために余計なエネルギーが必要になる。

そこで冷蔵庫を最初から住宅に据之つけ、冬場は室外の冷たい空気と入換えるだけで冷却機能を果たせるように考えたものだ。

冷え方が足りなければ若干の電気エネルギーで補い、冷えすぎるようなら換気を抑え気味にすればよい。

また冷凍にはさすがに電気エネルギーが必要だが、その廃熱は室内の暖房に利用される。

一方、夏場は熱を一体的に外に出すことで、室内も冷蔵庫も同時に冷やす。

これによって、冷蔵庫は冬も夏もほとんど電気を食わなくなる。大幅な省子不を図ることができるわけだ。

まだ実験段階であり、市販・普及には至っていないが、原理的には合理的でおもしろい。

いずれ何らかの形で世に出てくることを期待している。

もちろん日本でも、こうした工夫は必要だ。少なくとも、暖房と給湯という本来なら電気を使うべきではない用途で電力の半分を消費している現状を、変えていかなければならない。

たとえば住宅の断熱をしっかりすれば、暖房費を大幅に減らすことができる。

あるいは給湯にしても、節水シャワーヘッドに変えるだけで節水になるし、エネルギーの節約にもなる。

風呂哄伺収や魔法瓶風呂といったアイデア商品も有効だ。

要は使う量を減らした上で、残った部分をできるだけ自然エネルギーに変えていくことが重要だ。

そういう社会ストックを積上げていかなければならない。

これらには、今すぐにできることもあれば、家電製品を買い換えるなどコストのかかること、それに住宅やインフラをつくり換えるなど大がかりなこともある。

計画的・多層的に取組みを積上げていくことが重要だ。

そして中長期的な目標としては、二〇二〇年までに電力量を現在の二〇%減、二〇五〇年には五〇%減を目指す。的確な省エネ・節電を行っていけば、けっして不可能な数字ではない。

5 「第四の革命」に乗遅れた日本 top

そしてもう一つ、今後のエネルギー政策でもっとも重要なのが、自然エネルギーヘのシフトである。

現在、自然エネルギーは「第四の革命」とよばれるほど、世界中で爆発的に増えつつある。

二〇一〇年末の段階で、風力発電は一億九三〇〇万キロワット(設備容量で原発一九三基分)、太陽光発電は二〇一〇年の単年で一六〇〇万キロワット(同原発一六基分)、累積では四三〇〇万キロワット(同原発四三基分)またバイオマス発電は一億四〇〇〇万キロワット(同原発一四〇基分)に達している。

一方、原子力は少しずつ減りつつある。

その結果、ダム式水力を除くクリーンな自然エネルギー御三家(風力・太陽光・バイオマス)の発電量は、―○一〇年末の段階でついに原子力発電の三億七〇〇〇万キロワットを超えた。

量的にもいよいよ自然エネルギーがメインストリームに入ったわけだ。

しかも、自然エネルギーの市場は毎年三〇%程度も成長を続け、その勢いはリーマンショックのあった二〇〇八年以降も衰えていない。

過去一〇年間で見れば、規模はざっと二〇倍だ。

このまま推移すれば、現状二二兆円の市場は一〇年後に二〇〇兆円、二〇年後に五〇〇〜一〇〇〇兆円に達する可能性がある。

すなわち、二一世紀の最初の三〇年間で、世界GDPの一割を占める「グリーンエコノミー」があらたに誕生しつつあるただなかに、私たちは立っている。

今はその助走段階にあるのだ。

その自然エネルギーを日本でも爆発的に増やそうと考えることは、きわめて真っ当だろう。

そもそも太陽エネルギーだけでも、現在私たちの文明で使っている化石燃料や原子力の約一万倍も降り注いでいる。

つまり、そのうちわずか○・○一%を電気か熱か燃料に変換すれば、地球全体で使っているエネルギーを、すべて自然エネルギーに切替えることができるのだ。

そう考えれば、けっして難しい話ではない。

だが一方で、自然エネルギーに対してなお時代遅れな否定的発言もよく聞く。

たとえば「太陽光パネルを山手線の内側に敷き詰めてようやく原発一基分」というのもその一つ。

これは、根本的な認識を間違えている。

太陽光パネルを敷くために、山手線の内側で利用している土地をブルドーザーで更地に戻す必要など全くない。

屋根や壁や側壁、あるいは使い道のない工場跡地や耕作放棄地など、いわゆるデッドスペースに設置することが基本だ。

そうした土地を日本中で国土面積の約五%確保すれば、今の全発電量に匹敵するエネルギーを得られるのである。

しかも我々が提案しているのは、すべてを太陽光発電でまかなうことではない。

前述のとおり節電で消費量を半分に抑えた上で、そのうちせいぜい五分の一程度を太陽光発電にシフトしようと説いているのである。

つまり、現状の全発電量から見れば一〇分の一にすぎない。

設置するスペースは国土面積の〇・五%で済むわけだ。

ほかは風力やバイオマス、地熱や水力でまかなえばよい。

実際、環境省が行った「再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査」(二〇一〇年)でも、太陽光発電だけで二億キロワットの発電が可能としている(家庭用五〇〇〇万キロワットを加えた数字)。

風力発電に至っては、実現可能な陸上と浅い海上で、三億〜五億キロワットもあるとの評価だ。

現在の日本の電力設備が合計二億キロワット程度だから、太陽光と風力発電だけでも十分すぎるほどの量が期待できる。

すでに欧州では、昨年(二〇一〇年)に入って二〇五〇年までに自然エネルギー一〇〇%にできるというシナリオが、様々な研究機関や団体、場合によっては政府機関から次々と登場している。

もはやそういう時代に突入しているのだ。

「自然エネルギーではまかなえない」などという妄想をまじめに議論しているのは、日本だけである。

菅直人首相が二〇一一年五月二六〜二七日に行われた主要国首脳会議(G8サミット)で、国内一千万戸の屋根に太陽光パネルの設置を目指すと述べたことがおおいに批判されている。

ちなみに日本では、風力発電についても

「原発一基分の電力をつくるには琵琶湖の三分の一の面積に風力タワーを建てる必要がある」と言われたり、

「互いに干渉しないためには風車は最低でも一〇〇メートルずつ離す必要がある。四〇基となると、七〇〇〇キロ以上になる」などというひどいものまである。

これらも大きな誤解だ。確かに一見すると風力タワーは巨大な建造物だが、その根元まで土地を別の用途で使うことができる。

住宅の近くに風車を建てるのは難しいが、農業には十分に使える。

たとえば岩手県葛巻町では、風力タワーの根元で牛が草を食んでいる。

あるいは山形県立川町の場合、水田のど真ん中に風力タワーがあり、その裾でお米がつくられている。

つまり風力発電と土地との競合は、タワーの断面積でしかないのである。風力発電に膨大な土地が必要というのは、真っ赤な嘘でしかない。

風車は直線で並べる必要はなく、立地の社会的特性や社会的条件に沿った形で設置するのが風力発電事業の基本なのである。

6 自然エネルギーで地域経済を活性化 top

自然エネルギーは、地域経済にとってもきわめてメリットが大きい。

とりわけ東北の復興に絶大な効果を期待できる。

たとえば秋田県の場合、四〇万世帯が年間の光熱費として一世帯平均二五万円、合計一〇〇〇億円を支払っている。

このお金は石油・石炭・天然ガス、あるいはウランの代金として県外に流れ、そして海外に流れていく。

日本全体でいえば、この額は二〇〇八年時点で二三兆円、GDPの約五%に相当する。

一方、秋田県の主要産物である米の「あきたこまち」の売り上げ高は、二〇一〇年でちょうど一〇〇〇億円程度たった。

つまり、秋田県で一生懸命に米を生産して稼いだ分に匹敵する額が、県外はおろか国外に流出しているわけだ。

ちょうど今、秋田県では風力タワーを一〇〇〇本建てる構想が持ち上がっている。

売電価格にもよるが、その売電収入は八〇〇〜一〇〇〇億円にも及ぶ。

これが実現すれば、売上げとして「あきたこまち」に匹敵する産業になり得る。

もし二〇〇〇本を建てれば、ざっと一六〇〇〜二〇〇〇億円だ。

「あきたこまち」の生産量を倍にすることは難しいかもしれないが、風力タワーを倍にすることは比較的容易だ。

地熱発電やバイオ発電など、自然エネルギーの手段はいろいろある。これらの活用で、光熱費を県内にとどめ、それが地域経済と雇用を生み出す。

つまり、自然エネルギーは地域経済にとって、お金とエネルギーを地域内で循環させるという大きなインパクトをもたらしてくれるわけだ。

それに、建設に時間や手間もかからない。

原発の場合は八〜一〇年もかかるが、風力タワーの設置なら、短い場合、半日でできる。

土台づくりで半年程度、事前の計画までいれてもせいぜい三年程度だ。

あるいは太陽光発電にしても、計画までいれて半年から一年、設置は一日で十分だ。

そしてもう一つ重要なのが、これは地域のお金を使い、地域の手仕事として実施されるということだ。

周知のとおり、東北地方の経済は震災前から疲弊しており、地域の金融機関の預貸率も非常に低かった。

秋田をはじめ、青森も岩手も宮城も、地域に貸出先がないため、およそ一県につき二兆円程度のお金が地域外の運用にまわされた。

一部は国債へ、場合によっては海外債券へといった具合だ。

この二兆円を地域内の投資にまわすことができれば、それが原動力となって地域にお金と仕事を生み出してくれる。

ある意味で地域に“閉じた経済”のサイクルが生まれるわけだ。

7 地域とエネルギーの新たな関係を築け top

ただし、自然エネルギーについて一点だけ注意すべきことがある。

原子力にせよ石炭火力にせよ、従来の私たちは発電施設を特定の場所に押しつけてきた。

その分、その地域には電源三法にもとづく交付金などを浴びせるように注ぎ込み、住民をなかば強引に黙らせてきた。

そのおかげで、ほかの地域に住む大半の人々は、エネルギーのことなど考える必要もなかった。

たんにスイッチを押して、なんの気兼ねもなく自由に電気を使ってきたのである。

ところが、自然エネルギーの場合は必然的に小規模分散型になる。

設置場所が圧倒的に増えるわけだ。

たとえば風力発電がさかんなデンマークの場合、その設置場所を点で表わすと国全体の地図が浮かび上がるほどだ。

それだけ数が増えると、人間社会と自然エネルギー技術との接点が増えることになる。

そこには、当然ながら競合が生じる。そこで今後は、対応する新しいルールをしっかりつくっていかなければならない。

それはちょうど、九〇年代なかばに携帯電話やインターネットが普及しはしめたころに似ている。

当時はまだ携帯電話のマナーモードなどについてのルールはなかったし、インターネットもアカデミズムの中だけに閉じていたため、プライバシーや著作権法との関連の整備も不完全だった。

しかし爆発的に普及が進み、国内で一億人、世界で数十億人が利用するという新しい現実に直面すると、必然的に新しいルールも整備されていった。

エネルギーに関しても同じ道筋をたどるだろう。

一部地域に押しつけ、ほかの人は考えない時代から、すべての人がエネルギーの生産と消費とその意思決定に何らかの形でかかわる時代になる。

そんな時代に対応する新しいルールが必要だ。

この整備が遅れると国内の一部にあるような風力発電反対運動が広がったり、太陽光発電に関する訴訟が頻発したりする恐れがある。

それは、自然エネルギーと人間社会との不幸な出会いでしかない。

下手をすると、私たちはせっかくの「持続可能な社会」への出口を失い、また原発でまかなおう、石炭火力を増やそうという出口のない袋小路に入ってしまいかねない。

その点、デンマークでは、一九八〇年代から風力発電について土地の利用計画をあらかじめ立ててきた。

風力発電を建てていい場所といけない場所を地域社会の合意のもとで設定し、地域にとって「とんでもない場所」に建てられることを避けているわけだ。

これによって紛争のほとんどは回避できる。

同時に重要なのが、地域で生まれた自然エネルギーの利益を地域に還元すること、つまり地域のオーナーシップだ。

都会の業者が風力発電設備を建てて利益も独占するとなると、地域の住民としては当然ながら反対したくなる。

しかし、それが近隣の仲間内でつくったものであり、そこからの売上げが毎月各人の口座に振込まれるとなると、設備が順調に稼働していることを互いに祝いたくなるはずだ。

そういう関係性を早く築いていく必要がある。

もちろん、これは風力発電に限った話ではない。

洋上風車であれ、地熱発電であれ、あるいは太陽光発電であれ同様だ。

地域の仲間内で話合い、お互いに利益を得られるような形にすることが重要である。

236-112

8 「安定供給」の誤解 top

ところで、自然エネルギーに関しては、いまだに「供給が不安定だ」とか「メインの電源にはなり得ない」といった意見がある。

こうした議論自体、日本が自然エネルギー後進国であることを象徴しているが、あらためてこの誤解を解いておこう。

そもそも電力システムは、需要のすべての合計と供給のすべての合計を、時々刻々合わせていく必要がある。

たまたま風力発電や太陽光発電の一つの施設が不安定になったとしても、それだけで供給のすべてをまかなっているわけではない。

数が増えることで、平均的な供給を得ることができるのである。

それに、発電は風力や太陽光をはじめ、複数の方法で同時進行的に行われる。

その合計が需要にマッチすることがもっとも重要になる。

その電源を積上げるとき、需要の急速な変化に対応しにくいものから「下に」積むことが合理的だろう。

これを「ペース電源」といい、今までは原子力だったが、自然エネルギーでいえば風力発電だ。その供給量が上下したとしても、その時々の総需要とのギャップをほかの変化に対応しやすい複数の電源で埋めることができれば、何ら問題はないのである。

確かに、風力発電は原子力発電に比べて発電量の変動幅が大きい。

そして「変動するベース電源」という概念は、従来の日本にはなかった。

しかし、ヨーロッパではこれが当り前だ。風力発電の上に石炭火力を乗せ、天然ガスを乗せ、最上部に揚水発電が乗るといった具合である。

つまり風力発電の変動幅と安定供給との問には、さして相関関係は存在しないのである。

さらに将来的には、蓄電池などを利用したスマートグリッドなども普及し、よりコントロールが容易になるだろう。

ついでにいえば、日本では「安定供給」という言葉の使い方自体に問題がある。

電力会社による情報操作なのか、それともたんに問題を整理できていないせいか、二つの意味をわざと混同させているのである。

一つはここで述べた需給調整を指し、もう一つは「サプライ・セキュリテイ」、要するに供給側の安定度・信用度を指す。

私たちが震災で経験したのは、まさに後者だった。

福島第一原発における事故で、大規模な停電や電力不足の懸念が一気に台頭した。

あるいは二〇〇三年に東電がトラブル隠しをした結果、管轄する原発をすべて停止した時、二〇〇七年に中越沖地震によって柏崎刈羽原発が一斉に停止した時にも、そして今回の大震災でも、やはり電力不足が懸念された。

そう考えるなら、サプライ・セキュリテイに関しては小規模分散型の自然エネルギーより大規模集中型の原発の方が、はるかにリスキーであることがわかるだろう。

つまり、原発そのものの事故リスクもさることながら、一種類の発電所を一ヶ所に集中させておくこと自体、サプライ・セキュリテイ上は大きな問題がある。その一ヶ所が停ってしまうと、影響が広範囲に及ぶからだ。

その点、風力発電や太陽光発電は元々膨大な数の設置を前提としている。

そのうちの一ヶ所が何らかの事情でダメージを受けたとしても、大勢にはほとんど影響がない。

サプライ・セキュリティの観点でいえば、実は自然エネルギーのような分散型の方がはるかに安全性は高いのである。

9 自然エネルギーで供給網は不安定になるのか top

同じく、自然エネルギーは発電量が安定しないため、供給網の系統が不安定になるとの見方もある。

だがこれも、電力会社によって意図的に誤解を招くよう仕向けられているとしか思えない。

やや専門的ながら、この話は秒や分単位では周波数、もっと長い時間単位の場合は潮流変動と二つにわけて考える必要がある。

このうち前者の周波数については、自転車と車輪の回転ととらえればわかりやすい。

関東以北の電気は五〇ヘルツだが、これはいわば一秒間に五〇回転しているということだ。

平地・無風の状態で自転車を同じスピードで走らせるには、一定の力で漕ぎ続ければよい。

しかし、上り坂にさしかかっても同じスピードを維持するには、より大きな力で漕がなければならない。

つまり電力需要が増えても周波数を一定に保つには、その分だけ発電機の出力を大きくすることになる。

逆に下り坂になると、今度は漕ぐ力を緩めてスピードを一定に保つようにする。

つまり電力需要が下がったときに周波数を一定にするために、発電機の負荷を下げるわけだ。

電力会社がよく行う説明によれば、発電量の変動幅が大きいと、この周波数調整が難しくなるという。

だから風力発電は扱いにくく、その振幅を埋めて電気の質を保つために余計な化石燃料が必要になる。

一方で原発は常に安定しているから質も確保しやすい、というロジックになる。

だがこれは、原発を優位に見せるための完璧な嘘である。

前述したとおり、電気は複数の電源の組合わせによって全体量を調整する。

わざわざ風力発電だけを取出して、その不安定性を強調する必要は何もない。

風力であれ、原発であれ、電力需要を満たすためにほかの電源が必要なことは変りないのである。

しかも周波数は、光のスピードで同期する。

東日本は青森の大間岬から伊豆の石廊崎まで、西日本は能登半島の金剛畸から鹿児島の佐多岬まで、ピタリと同期している。

従って、仮に東北にあらだな風力発電を建てた場合、東北だけ周波数がブレて東京は安泰ということはあり得ない。瞬時に同期して、自動的に調整されるのである。

もう一つの潮流変動とは、周波数よりももう少し時間の長い変動のために、電力そのものの流れで全体の需給バランスを合わせるような操作または現象を指す。

たとえば朝と昼、平日と週末などは賓要が大きく変わる。

その変化に個別の発電機の出力調整で対応できないとなると、発電機そのものを停めたり、あるいは風力発電で余った電気をほかの電力会社に流したり、逆に足りない分をもらったりという禄作が必要になる。

その点、日本の電力会社は串タンゴ型につながっているから、それなりに調整は可能なはずだ。

ところが彼らは、つなかっていない“フリ”をしたがる。

それに実際、その「つながり」(これを会社間連係と呼ぶ)するルールもない。

あくまでも自前で調整することを前提にして、風力発電が増えると出力調整をしにくくなると主張しているのである。

要は、彼らにやる気がなく、国も必要な制度や仕組みを整えてこなかっただけの話といえる。

10 自然エネルギーのコストは高いのか top

そしてもう一つ、自然エネルギーはコストについても誤解されている。

一般的に「高い」とされているが、それは太陽光発電のイメージに引きずられているためだ。

実際のところ、ガス・石炭・原子力の平均的なコストと、地熱・バイオマス・風力といった自然エネルギーのコストはほとんど差がない。

太陽光発電は確かにまだ高いが、ほかの自然エネルギー発電はかなり競争できるレベルに迫っているのである。

そもそも、太陽光発電のコストが課金されて電気料金が三倍になるなどと言われているが元になる太陽光発電が一キロワットあたり四九円という資源エネルギー庁の試算は一〇年も前のデータであり、ヨーロッパで安いものでは二〇円、日本でも三〇円程度になっている。

太陽光のコストについても、平均的な発電コストである回避可能原価との差額がその年の増分だけ上乗せされるもので、経産省の予測でもせいぜい平均的な家庭で月に二〇〇円、電気料金の三%である。

しかも、自然エネルギーを増やさなくても電気料金はあがってゆく。

化石燃料は乱高下しつつも高騰してゆくリスクが高く、そこに地球温暖化のコストも乗ってくる。

原子力も、核廃棄物処理や事故リスク、安全強化の問題などを考慮し、さらには今回の福島第一原発事故のような事故補償を発電コストに乗せれば、とんでもない高コストになることは明らかである。

一方の自然エネルギーについては、技術革新や技術学習効果によって急速にコストを下げてきたし、今後もどんどん安くなることは確実である。

「自然エネルギー=高い」という発想は根拠がなく、長期的かつ相対的には、むしろ安くなると考えるべきだ。

実際、アメリカ・ノースカロライナ州では、年を追うごとに原発コストが上がる一方で太陽光発電のコストが下がり続け、すでに二〇〇八年の時点で逆転している。

ここには税額控除も含まれているため、絶対額で逆転したわけではないが、基本的なトレンドであることは間違いない。

今後ますます加速するだろう。それはちょうど、携帯電話やパソコンや液晶テレビが普及していった状況と似ている。

パソコンは二年でCPUが倍速となり、数年前にインチ一万円たった液晶テレビは今やインチ一〇〇〇円だ。

小規模分散型の技術は、普及すればするほど性能があがり、どんどん値段が下がっていくのである。

この変化を、一般家庭が払う電気料金のレベルで考えてみよう。

毎月各家庭に届けられる「電気ご使用量のお知らせ」という明細には、現在「燃料費調整」という項目が含まれている。

これは化石燃料のコスト増がそのまま消費者に転嫁される仕組みで、もっとも高いときは月額九〇〇円程度(二〇〇九年一月)も徴収されていた。このお金は日本全体の年間ペースで海外に流出している前述の二三兆円の一部なのであり、海外に流れるだけで日本国内には何も残らない。

しかし、自然エネルギーのシェアが上昇すれば、その分だけこうした化石燃料費も減っていく。

また明細に記載はないが、「再処理等引当金(積立金)」として月額二〇〇円ほど徴収され、その積立額は二・五兆円に達している。

しかしこれも、原発が順次廃止されていけば不要になる。

一方で、自然エネルギーの上乗せコストも普及に伴って増えていくと見込まれる。

我々の試算では、キロワット時ベースの追加費用は二〇三○年に自然エネルギー電力が約三〇%の時で二・五円。

キロワット時の単価を二五円とすれば、電気料金はざっと一割値上がりすることになる。

今まで月額一万円たった家庭は、一万一〇〇〇円になるわけだ。

ただし、これがそのまま上乗せされるのではない。

自然エネルギー電力が増えれば、その分だけ化石燃料費を節約できるため、その分は下がる。

その正味の増分は、せいぜいキロワット時あたり〇・五円、月に二〇〇円程度と考えられる。

しかも、ここで徴収された額は国内の自然エネルギーヘの投資に使われるため、化石燃料とはちがってけっしてムダ金にはならない。

さらにこの頃には、単価が十分に下がって、上乗せコストは縮小に転じるのである。

以上を足し引きすると、正味のコストは大幅に下がることが予想される。

自然エネルギーの普及にともない、化石燃料費の減少と上乗せコストの減少がダブルで効いてくるわけだ。

イメージとしては二〇二〇年頃まではやや上昇するものの二〇三〇年頃までは横ばい、そこから先は一気に下落するものと思われる。

このシナリオ通りなら、二〇五〇年頃の自然エネルギーのシェアは七〇%に達している。

三〇%の節電が実現できていれば、一〇〇%クリーンで安全で温暖化フリー、放射能フリーなエネルギーが、しかも破格の安さで提供されていることになる。

時間軸で考えれば、こんなにおいしい話はない。

福島原発事故を教訓として、子供たちや孫たちの将来世代のために、私たちの世代がもうひとふんばりをして、目先の負担を少し増やせばよいのだ。

top

****************************************

|