|

****************************************

Index 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

二章 原子力発電のしくみ

1 核分裂の連鎖反応 top

自然界に存在するもっとも重い原子であるウランに中性子をあてるとその原子核が二つに割れる「核分裂」の現象が発見されたのは、一九三八年、第二次世界大戦の直前であった。

ところが核の分裂の際に、二つの破片とともに中性子が放出されていることがわかってきて、にわかに多くの人々の注目を集めるようになった。

たとえば、核分裂のときに平均二個の中性子が出てくるとしよう。

うまく工夫してその中性子をまたウランの原子核にあてるようにすると、二倍の数の核分裂をおこさせることができる。

このような核分裂の連鎖を重ねてゆくと、そのたびに分裂する原子核の数は二倍、四倍、八倍……とねずみ算的に増えてゆく。

そうすれば核分裂のさいに放出されるエネルギーを大規模に取出して、爆弾にも、またエンジンにも用いることができよう。

一個の原子について見れば、まわりの電子の配置をかえる反応――すなわち、普通の化学反応――にくらべて、中心の原子核の反応は桁違いに大きなエネルギーを放出する。

ただ多数の原子にいっぺんに原子核反応をおこさせる方法がなかったので、原子核のエネルギーを大規模に取出せなかったのだ。

それが核分裂の連鎖反応をおこさせることによって可能となってきた。

その時、第二次世界大戦がはじまり、また、各国で連鎖反応を追う軍事研究も開始された。

中でも、イギリス・カナダの協力を得たアメリカは、マンハッタン計画と呼ばれる大規模な軍事研究を行なって、原爆をものにした。

そして、広島・長崎に原爆をおとして威力を世界に誇示し、戦後の原爆独占体制への第一歩を進めたのであった。

ところで、核分裂をおこすのは、天然に産するウランの中に〇・七パーセントしか含まれてないウラン235(陽子の二三五倍の重さの原子核をもつウラン)であって、残りの九九・三パーセントを占めるウラン238は中性子をあてて亀分裂をしない。

従って、連鎖反応をできるだけ速め、瞬間的に大干不ルギーを発生したい爆発のためには、ウラン238を取り除き、少量しかないウラン235だけを集める過程、すなわち「濃縮」の過程を必要とする。

同じ元素でありながらわずかに重さの異るウラン原子をより分ける濃縮の作業は。普通の化学的な分離より右はるかに厄介な仕事である。

アメリカが原子力について優位を長い間もちつづけているのは、大きな濃縮ウラン製造能力に鍵があるのだ。

ひとたびウーフン235を手にするならば、それを原子爆弾に仕上げるのは難かしい作業ではない。

小さなウラン235の塊りでは、表面から外へ逃げる中性子が多いので連鎖反応はおこらない。

連鎖反応がおこるためには、塊りに最小限の大きさが必要であって、それを臨界の大きさという。

つまり、はじめウラン235を小さく分けてばらばらにしておいて、引金をひいて一挙にそれを一ヵ所に集めて臨界以上の大きさの塊りにしてやればよい。

それには火薬の力を用いればよい。もちろん、連鎖反応のはじめのきっかけとなる中性子源は、中に仕込んである。

また、ウラン235を裸でなく、中性子を反射しやすい物質や、中性子の増殖を助ける反応をおこしやすいベリリウムで周囲をつつんでおくと、連鎖反応の効率は上って、小型の原爆を作ることができる。

2 人工の核燃料――プルトニウム top

宇宙はそれ自身が一つの大きな原子核反応のるつぼであって、星の内部ではさまざまな元素が絶えず作られたりこわされたりしている。

地球はその中に含まれている放射性物質の量から、ほぼ四五億年以前に星間の物質が集まってこのように生まれたのだと考えられている。

地球の上には、寿命の短い放射性元素は、昔にはあっただろうが、現在はこわれてなくなってしまっている。

ある程度より重い原子核はみな核分裂をおこしやすく、従って核燃料になりうるのであるが、同時に不安定で短い寿命をもつようになる。

だから、自然に存在する物質の中では、ウラン235だけが核分裂の連鎖反応の燃料になりうるのだ。

黒田和夫博士によると、このような元素は約六〇億年前に超新星の爆発で作られたと推定される。

もはや地上にはなくなってしまっている寿命の短い放射性元素の中にも、核燃料になりうるものはいくつもある。

ただそれを、人工でどうやって大量に作るかが問題である。

現在人工の核燃料物質として実際に大量製造され、使用されているのは、プルトニウム239である。

中性子があたったときのウラン原子の挙動は、原子核を構成する核子の数が偶数であるか奇数であるかによって異る。

偶数の核子を心つウラン238は、中性子にあたると核分裂をしないで、中性子を取込んだままウラン239になる。

それは短時間の間に放射線を出して、ネプツニウムをへて、プルトニウム239となって落ち着く。

その半減期は二万四〇〇〇年であるので、地球の年齢に比べれば短いが、私たちの日常生活のスケールで見るならば準安定な元素である。

(放射性元素は、放射線を出しながら次第に崩壊して、安定な元素今別の放射性元素になり、その量は減ってゆく。

もとの量の半分になる時間を、その放射性元素の「半減期」という) ヽ

プルトニウムを製造するには原子炉を用いる。原子炉を勣かすと、燃料棒の中のウラン235が連鎖反応でどんどん消費されるかたわら、ウラン238は中性子を吸収してプルトニウムに変じてゆく。

だから、原子炉の中で燃やした燃料棒を取り出して化学分離を行なえば、作られたプルトニウムを集めて取り出すことができる。

この作業は。ウラン235を集める濃縮のエ程よりずっと技術的に容易である。

従って手軽に原爆を作ろうとする国では、まずプルトニウムの原爆が取上げられるわけだ。

しかし一方、プルトニウムは極めて毒性の強い物質であるので、安全問題からみるとウランよりもはるかに慎重な取扱いを必要とする。

3 原子炉 top

連鎖反応をコントロールの下において持続的に行なわせる装置が原子炉だ。核分裂で新たに発生する中性子の数と、吸収されるかあるいは装置から外へ逃げ出て失われる中性子の数とをちょうどバランスするようにすると、核分裂が絶えず一定の割合で進行する連鎖反応となる。

この状態を臨界の状態という。

原子炉の運転は、中性子をよく吸収する物質(普通は、ホウ素あるいはカドミウムなどがよく使われる)でできている制御体を炉心に出し入れすることによって操作される。

スタートする時には制御体を出して炉心の中性子の吸収を減らしてやる。

炉は臨界を越えた状態になって、中性子の発生が吸収よりも勝って、中性子数はどんどん増し、核分裂が盛んに行なわれるようになる。

こうして、望んでいる出力に近づくとき、制御棒を入れて炉心の中性子の吸収をふやし、発生とバランスした臨界の状態にもってゆく。

すると炉はそのレベルで一定の割合で核分裂を進行させる。

炉を止めたい時には、もっと制御棒を入れてやればよい。

すると吸収の方が発生に勝った未臨界の状態になって、核分裂の数は減ってゆき出力はゼロに向う。

燃料棒の中のウラン235が中性子を吸収して核分裂をおこし、エネルギーを放出して核分裂生成物(死の灰)になるかだから、ウラン238は中性子を吸収してプルトニウムとなる。

すなわち、原子炉の運転によってウラン235が消費されると、それに対応するだけのエネルギー、核分裂生成物、プルトニウムの三つがいつで心組みになってできてくる。

原子炉のアイディアは世界のいろいろな国で独立に考えつかれ、第二次大戦の初期にすでに、ウラン、重水など原子炉材料のうばいあいがめった。

実際に原子炉をはじめて作り上げ連鎖反応を実現したのはアメリカで、フェルミを指導者とする冶金研究所(原子炉チームの暗号名)が、シカゴ大学のフットボール場のかたわらに作られたのであった。

はじめにてきた原子炉は不細工でしかも大型のものであって、エネルギーを取出して動力に利用するよりも、原爆用のプルトニウムの製造を主な目的として開発され、多数建設された。

初期にはエネルギーは厄介な副産物として、大気中や川の水の中に棄て去られていた。

エネルギーが注目されるようになったのは、原水爆の軍備が肥大化して、材料生産が過剰になったあとのことである。

4 濃縮ウランと天然ウラン top

ウラン235はウラン238に比べて、遅い中性子を著しく吸いやすい性質をもっている。

核分裂で生まれた速い中性子はウラン235に対してもウラン238に対して心同じ程度に反応するのであるが、それをそのまますぐ次のウラン原子に当てるのでなく、減速材で速度の遅い中性子にしてから当てるように仕組むと、ウラン235の利用効率を非常に上げることができる。

天然ウランの中にはウラン235はわずかに〇・七パーセントしか存在していないが、減速材を組込んで利用効率を上げると連鎖反応が可能となる。

減速には中性子と原子核との衝突を利用するので、減速材としては中性子をほとんど吸収せず、また減速の効率のよい軽い元素を選ばねばならない。

それは、重水素(普通の水素の二倍の重さの原子核をもったもので天然の水素中にわずかに合まれている)、ヘリウム、炭素、酸素などである。

こうして、天然ウランと重水(重水素と酸素からなる水)、あるいは天然ウランと黒鉛を組合せた原子炉が作られる。

アメリカでシカゴ大学の構内に作られた最初の原子炉は、天然ウランの塊りを中につめた黒鉛のレンズを積み重ねた装置であった。

それで、かつては原子炉のことをパイル(積重ね)と呼んだものであった。

自力で原子力開発にふみ切る国は、濃縮ウランの供給を外国から期待するわけにはゆかないので、手に入りやすい材料で作れる天然ウラン・黒鉛炉をまず試みることが多い。こうしてプルトニウムを製造し、ためてゆくのが、核クラブに入る最短コースとされている。

核分裂をするウラン235の割合をふやした濃縮ウランを用いると、中性子の吸収と発生のバランスにゆとりが大きくなる。

原子炉の形を小さくして表面から逃げ出る中性子の割合が大きくなっても、あるいは減速材に普通の水(「重水」と区別して「軽水」と呼ばれる)を用いて中性子の吸収がふえても、損失を補ってなおかつ中性子の収支のバランスを保つことができる。

ウラン濃縮につよいアメリカは、当然濃縮ウラン原子炉が得意である。少量の燃料と小型の装置で大量のエネルギーが出てくる原子炉をつくることができるので、従来の各種の動力に比べて著しい長所をもったものが考えられる。

僻地や野戦用の移動式小型発電所から始まって、原子力潜水艦をはじめ軍艦の推進エンジンなどに大きな力が注がれた。

中でも原子力潜水艦の出現は、これまでの潜水艦の難点であった長期潜航能力や航続力を著しく高め、移動する、探知のむずかしい核ミサイル発射基地として核兵器体系の重要な柱となった。

また、ロケット・エンジンとして濃縮ウラン連鎖反応を用いる可能性はかなり試みられたが、実現にいたらぬうちに、宇宙開発熱が下火になってしまった。

5 原子力発電 top

原子炉で作られたエネルギーを直接に電力に変える直接発電などが将来の方式として提案されているが、現在の発電炉はいずれも、発生した熱でまず高温の水蒸気をつくり、それで発電機のタービンをまわす方式である。

いわば、高温スチームの作り方が違うだけであって、それから先は従来の火力発電と同じことになる。

火力発電では、熱エネルギーを電力に変える効率は水蒸気の温度が高いほどよくなるが、現在の発電用原子炉では水蒸気混度は三〇〇度前後にしかならないので、発生する熱のぽぼ三分の一が電力に変る程度である。

つまり、一〇〇万キロワットの電力をつくる発電所であると、その三倍の三〇〇万キロワットにあたる熱が炉内で発生している。

その差の二〇〇万キロワッ卜は冷却水をとおして海中に放出され、熱汚染、すなわち温排水公害のもととなっている。

現在の原子力発電はこのようにして、新鋭の火力発電ほどの熱効率に達しないのだが、それは適当た耐熱原子炉材料が見つからないからなのだ。

原子炉の中の構造物は、中性子の吸収が少く、しかも高レベルの放射線照射に耐えて、その上で高温で充分な強度をもち腐食に強い物質で作らなければならないのである。

原子力発電が他の発電方式と著しく異る点は、原子炉の中で膨大な量の死の灰を作り出し、内部にためこんでいることである。

一〇〇万キロワットの電力をつくる発電所であると、一日の運転で約三キログラムのウラン235が消費され死の灰に変ってゆく。

広島型の原爆はウラン235の約一キログラムの爆発であるから、発電炉の炉内にたまる死の灰の蓄積量は大変なものである。

それに加えてウラン238がプルトニウムになって、それもたまってゆく。

また、炉の内部の物質の中には、中性子線の照射によって放射能をもつようになるものも少くない。

平常の運転時はもちろん万一の事故時にあっても、発電炉の中の放射性物質の微小な一部分でも外界に漏れ出ることのないような工夫に成功することが、原子力発電の実用化への必須の前提条件である。

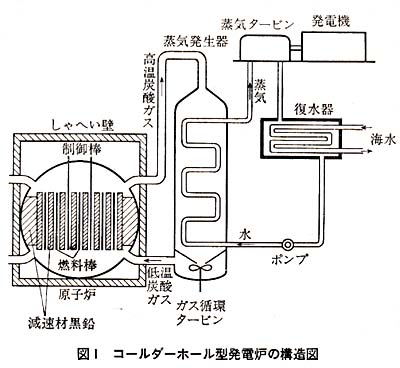

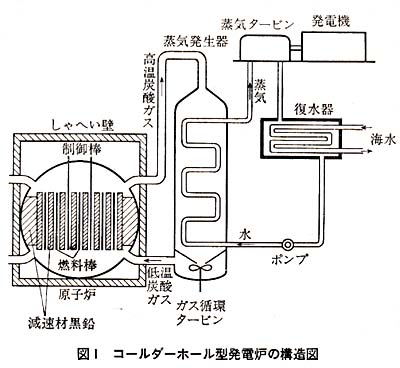

6 東海一号発電炉――天然ウラン・黒鉛炉

top

日本の最初の発電炉は、イギリスから輸入され東海村につくられた天然ウラン炉である。

これは中性子の減速材には黒鉛を用い、また炉から蒸気発生器まで熱をはこぶ冷却材には、炭酸ガスを使っている。

この発電所は巨大なもので、屋根までの高さが五二メートルもある。

一九五六年、日本に原子力委員会が発足した当初から、政界も産業界も外国の原子力技術の導入に大変な熱意を示し、公開・民主・自主、という三原則の下での自主開発路線を主張する学界とは意見が大きくへだたっていた。

ところが、当時のアメリカの原子力開発はまだ専ら軍事用であって、潜水艦のエンジンなどに力をいれ、発電には熱意がなかった。

原子力発電をいそぐ政府は、それでイギリスから輸入することとなったのであった。

イギリスは、プルトニウム生産のための天然ウラン炉から一歩進めて、プルトニウム生産と発電との両方を目的にした新型の炉をコールダーホールに建設中であったので、それがそのまま輸入されることになった。

その実績は未知数であったにかかわらず、発電原価が一キロワット時あたり二円五二銭で火力と競争できると宣伝された。

長期計画として数台の同型炉の導入のあと国産化を行ない、一九六五年には六〇万キロワット。

一九七五年には七〇〇万キロワットの発電をこの炉で行なうという原子力委員会は、大変な意気込みだったのである。

天然ウラン炉は濃縮を必要とせず広く世界から燃料を求めうる点において、将来の動力炉として有望な一つではあったが、まだまだ発電炉として実用段階のものではなかった。 |

|

発電の効率を上げるには、プルトニウム生産炉よりずっと高い温度で炉を運転しなければならないが、高温運転の経験はまだ始まったばかりの状態であった。

いざ炉の輸入の計画が具体化されるに及んで、炉の安全性をめぐって多くの疑点があらわれてきた。

中でも著しいのは地震の問題であった。

この炉で中性子の減速材に使っている黒鉛は、燃料棒の通る穴のあいた黒鉛のブロック三万個(総重量一六〇〇トン)を積上げた巨大な積木の山のようなものであって、地震には全く弱い構造をもっている。

地震のないイギリスではこれでよいが、日本ではどうなるであろうか。

このために、各ブロックを組合せて全体を単一の構造物にするように改良された(図2)が、結局は製作の費用は高いものにつき、しかも実際の耐震性にはその確証もないまま現在にいたっている。

多くの疑点を無視したまま、建設は一九六〇年に着手され、六七年に営業運転に入った。

運転の結果明らかになったのは、炉の最高温度を予定の四○○度に上げると炭酸ガスによる鉄の腐食が予想以上に激しいことであって、このために結局その温度を下げ、出力を設計値の七〇パーセントにおさえて運転を行なっている。 |

|

イギリス型の炉の輸入はこの一基だけで打ち切られ、勇ましかった天然ウラン炉発電大計画は消滅してしまった。

7 濃縮ウラン発電炉 top

何十隻もの原子力潜水艦の経験をもとに、アメリカでは濃縮ウランの動力炉の研究開発は一九五〇年代から進められていたが、火力発電と覬争できる発電炉としてにわかにもてはやされるようになったのは一九六四年の第三回原子力平和利用国際会議の頃からである。 |

|

これまで厳重な軍事管理下におかれていた濃縮ウランについてアメリカは政策の大転換を行ない、積極的に国内民間会社にどんどん供給すると同時に、広く諸外国に大量に提供し、発電炉技術とセットにして盛大に売り込みをはじめた。

こうした宣伝大キャンペーンによる大売出しに支えられた大量生産と、独占的な供給力をバックにした濃縮ウラン価格の自由な操作によって、原子力発電の原価を、火力発電の場合と匹敵するようにしてきたのであった。

技術的な面からみると、商業用大発電炉は初期の研究開発用動力炉と同じレベルに止まっている。

たとえば、炉で作られる水蒸気の温度が三〇〇度前後に止まっていて、目立った上昇は見られない。

著しいのは、得られた技術レベルで経済性の要求をみたすために行なわれている工夫である。

原子炉は大きくしたくないが、出力は可能なかぎり上げたい。燃料棒の入替はできるだけ避けて、燃やせるだけ燃やしてしまいたい。

このような要求をみたすため、燃料棒を細くし、表面の被覆材を薄くする。

このようにきゃしゃな燃料棒を可能なかぎりぎっしりと炉心につめこむ。

そして冷却材である水の流速は、炉内構造の許すかぎり上げられなければならない。

こうして、お互いに矛盾しあう過酷な諸条件が、燃料棒に集中されることになる。

濃縮ウラン発電炉に熱心なもう一つの国はソ連であって、アメリカより早く一九五四年に五〇〇〇キロワットの発電炉を運転し、第一回原子力平和利用国際会議に発表した。

その方式は黒鉛減速・加圧水冷却の濃縮ウラン炉であった。

現在はそれを発展させた発電炉のほかに、加圧水型の発電炉も作られている。

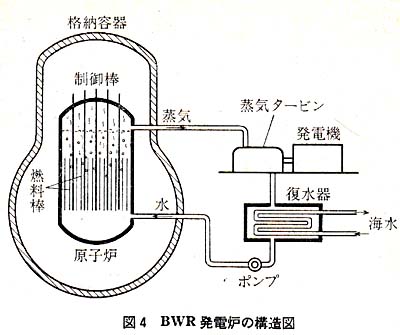

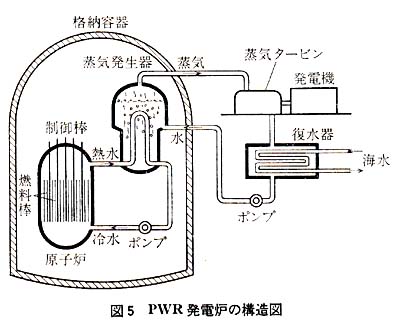

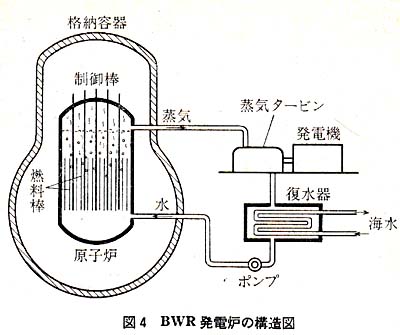

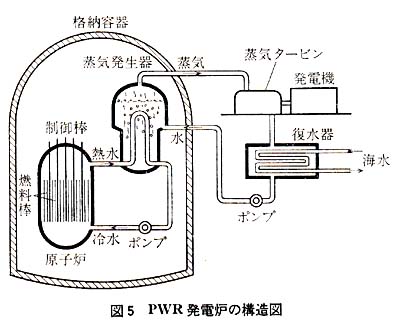

8 BWRとPWR top

|

|

BWR(沸騰水型)とPWR(加圧水型)とはアメリカ生れの濃縮ウラン炉の兄弟である。

三パーセントに濃縮された酸化ウランを燃料とし、中性子の減速材は普通の水(軽水)で、同時にこれが循環して炉心の発生熱を外に運び出す役をしている点で両方の型の炉で同じである。

アメリカの二大メーカーの一つ、ゼネラルエレクトリック社の作ったのがBWRで、日本では東芝・日立が提携し、東京電力、中部電力、中国電力がそれを買っている。

一方、PWRの方はウエスチングハウス社の作ったもので、日本では三菱が提携し、関西電力、四国電力、九州電力がその得意先となっている。

問題の燃料棒は両型ともほとんど同じで、三パーセント濃縮の酸化ウラン粉末を焼き囚め九錠剤状の塊りをうす肉の金属製のさやにつめて封入したものである。

さやは、ジルカロイと呼ばれるジルコニウム合金で。加圧水型では〇・六ミリ、沸騰水型では〇・九ミリの厚さしがない薄いものである。

直径約一センチ、長さ約四メートルのこの細長い棒が、一センチ間隔程度の密度で約二〇〇本が束ねられて、一つの燃料集合体を作っている。

この集合体が一〇〇―二〇〇体ぎっしりと集められて炉心を作っている。

原子炉の運転中には、この細い燃料棒一本から一メートルあたり約五〇キロワットの熱を発生する。

棒と棒の間には冷却水が秒速三メートルの高速で流れていて、発生熱を運び去っでいる。

だから、さやの温度は三〇〇度前後におさえられているが、燃料棒の中心部は二〇〇〇度を越す高温になっている。

炉心を通る水を一次冷却水というが、燃料棒のうすいさやのあちらこちらにある傷から死の灰が漏れ出てくるので、それは放射性物質で汚染されている。

この一次冷却水を閉じた回路に循環させ、蒸気発生器で二次冷却本を蒸気にするのがPWR(加圧水型)である。

この蒸気がタービンを動かして発電をする。

これに対して、一次冷却水を炉心で沸騰させて蒸気とし、それをそのまま直接にタービンに入れるものがBWR(沸騰水型)である。

図4・5に両型の構造のあらましを示した。

炉心をふくむ一次冷却水の閉じた回路は高圧に耐えるようになっている。

BWRでは圧力は約七〇気圧で、水の沸騰点は約三〇〇度になっているが、PWRでは圧力は約一五〇気圧なので、水の沸騰がおさえられている。

閉じた高圧下の回路から汚染した一次冷却水が漏れ出る量は、ばかにならない。

毎分五リットルていどの水が漏れて格納容器の底にたまる。

BWR炉では、そのほかタービン部分からの漏れもある。

もちろん、これは環境へそのまま棄てることは許されないことになっている。

体積を減らすように処理されてドラム缶につめて保管される。

始末がわるいのは一次冷却水の漏れとともに出てくる気体の「死の灰」で、特別な工夫をしないと、それはそのまま空中に四散してしまう。

BWRとPWRとは、それぞれに一長一短がある。BWRは発電炉の炉心とタービンとが直接に結び付いているので、発電機にかかっている負荷の変動がそのまま炉心や一次冷却水に影響をあたえるし、また漏れ出る一次冷却水の量もどうしても多くなる。

それに比べると、PWRの方が理屈の上ではすっきりしたタイプなのであるが、蒸気発生器がまたいろいろな問題を生む原因となっている。

9 緊急炉心冷却装置 top

かつて発電炉が小出力かつ少数であった頃は、原子炉本体と一次冷却水の回路をすっぽりと頑丈な容れ物に入れ、その上で発電炉を人里はなれた無人地帯におくのが最良の安全策であるとされてきた。

万一、発電炉が事故をおこし大量の死の灰が炉外に放出される事態がおこっても、炉を入れた格納容器が死の灰が外界に出てゆくのを防ぐだろう。

それから若干が漏れ出ても、人里を遠く離れていれば災害を避けることができるだろうというわけである。

ところが、大出力と量産による商業原子力発電の時代となって、そのようなわけにゆかなくなってきた。

発電炉が大出力となると、その事故のときにも破れないで死の灰を閉じこめておくことができるような頑丈な格納容器は、ちょっとやそっとではできないし、また作っても大変高いものにつくからである。

その上に、発電所をいつでも無人地帯にばかり建てるわけにゆかず、逆に電力消費地の工業都市に近いことが要求されるようになってきた。

こうして、発電炉に「緊急炉心冷却装置」(ECCS)という安全装置をつけて、それで死の灰の大量放出をひきおこす事故を何としても喰い止めようという考えになってきた。

連鎖反応で蓄積された死の灰が外に出ないよう閉じ込めている防壁は、燃料棒のうすいジルカロイのさやである。

ところがジルカロイはあまり強い金属ではない。高温状態で水蒸気と反応して水素を発生する。

一〇〇〇度を越すとこの反応の速度は目立って速くなり、一五〇〇度では一〇分もたたぬ内にボロボロに崩れる。

この金属の融点である一九〇〇度になると反応は爆発的におこるという。

そこで、どんな時にあっても、さやの温度が一〇〇〇度を越えることのないようにしなければならない。

現在、アメリカ型の原子炉についているECCSはこのためのもので、一次冷却水のパイプの破損などで水がぬけ冷却の働きがとまった時、別のタンクにためてある冷却水を炉心に送り込んで、温度上昇を喰い止めようとするものだ。

このようなとき核分裂の連鎖反応を即座にとめても、放射能による発熱のため、放っておけば炉心の温度はどんどん上って、大破壊がおこるのだ。

しかし、このECCSの有効性は、まだ実験的には確証されていない。

そこで、アメリカでは、これを実地に小型発電炉でためす実験が計画された。

ところが、この計画は、本実験に入る前の中間テストの段階でつまずいてしまった。

この実験の失敗が公けにされた一九七一年にアメリカでは、その事情を背景にしてECCSにどういう基準を制定するかについて、公聴会を開くことがきめられた。

それから半年にわたって公聴会を舞台に、都市接近、大容量の発電炉建設をあせる設置者側と、アメリカにおいてもようやく勢いを得てきた環境保護の市民運動に支えられた批判的な科学者との間で、ECCSの有効性をめぐって大論争が展開された。

以来、アメリカで論争は原子力発電の安全性・将来性をめぐって、さらに活溌にかつ広範囲になりつつある。

アメリカ物理学会では一九七四年から「軽水炉の安全性研究グループ」を組織し、一年の検討ののちに報告書を一九七五年に公表した。

これは現在のECCSの有効性に重大な疑問を投げかけ、ECCSにすべての安全をゆだねる現在の方式を強く批判している。

10 使用ずみの燃料棒 top

発電炉の中の燃料棒は、含まれているウラン235を全部核分裂しおれるまで炉内に留めておくわけにゆかない。

それは、死の灰がたまってくるにつれて、中性子の吸収が大きくなるし、また燃料棒の被覆もいたんでくるので、ある時期に外へ出して、新しい棒とかえる。

今の発電炉では、一年の運転で全体の三分の一から四分の一を入替ねばならない。

使用ずみの燃料棒の中に残されたウランは、濃縮されたウラン235が一三分の二ほど消費されたところなので、まだ天然ウランに比べるとウラン235の割合が高い。

それに、ウラン238の一部は中性子を吸収してプルトニウムとなっている。この二つのものを回収し、「死の灰」を処理するために再処理工場に送るのである。

ところが日本では、再処理工場は東海村に一九七七年に運転することを目標に建設されたが、七五年末現在、まだ本格的に動いていないので、それまではイギリスに送って再処理の作業を依頼することになっている。

使用ずみの燃料捧は、炉から引出されると近くの水槽に入れられ、そこで約一〇〇日放置されて寿命の短い死の灰の放射能が減少するのを待つ。

それから部厚い壁の金属容器に入れられてイギリス行きの船にのるのである。

今までのところは、この輸送上の事故は報じられていなかったが、一九七五年一二月に日本から運んできた使用ずみ燃料棒をつんだイギリスの列車が脱線するという事故がおこり、イギリスは日本の原子力発電のゴミ箱ではないという世論が高まっている。

大量の死の灰の長距離運送は問題がおこりがちなものである。

イギリスの工場で、ウラン、プルトニウムが分離され死の灰が残る。この死の灰の始末もこれまではイギリスに依頼をしてきた。

ところが最近では、イギリスの国民は死の灰は日本にもち帰って自分で始末をしてくれといっている。

この厄介物の始末をいつまでも外国にたよっているわけにはどうしてもゆかなかろう。

11 再処理工場 top

たくさんの種類の放射性元素の混合物である死の灰のたまった燃料棒の中から、ウラン、プルトニウムを取出す化学的な分離方法はいろいろ考えられている。

しかし現在世界のあらゆる再処理工場で用いられているのは、ピューレックス法といわれる方法である。

これは酸と有機溶媒とを用いて、溶液にして化学分離を進める方法であって、求める回収燃料の効率がよいので知られている。

つまり、できたプルトニウムは逃さず集めたいという原爆時代の考え方がここでも当然のこととして通用している。

平和目的を中心にすえるならば、プルトニウム回収の効率は多少わるくても、死の灰の漏れ出ない方法を優先して考えるべきであろうに。

さて工場にもち込まれた燃料棒は、高い放射能をもっているので、遠隔操作で小さくぶつ切りにされて濃い硝酸のタンクに入れて溶かされる。

ここで、さやのジルカロイは溶解されずに残って、燃料ウランは酸の中に溶かされてしまう。

この操作のとき、ガス状の「死の灰」が出てくるのである。

それは、希ガスのキセノン133、クリプトン85および三重水素(トリチウム)とともに、ヨウ素もガスにまじって出てくる。

その次の段階では、硝酸溶液に含まれるウラン、プルトニウムと死の灰諸元素とを分離する工程に入る。

それは、ウランやプルトニウムはトリブチル燐酸(TBP)と結合して特別な化合物を形成し、これがドデカンなどの有機溶媒によく溶解する性質を用いるのである。

こうして精製されたウラン、プルトニウムと、死の灰をとかし込んだ廃液とになる。

このように再処理工場は、火災や爆発しやすい大量の物質を取扱う化学工場そのものであるが、扱う物質がすべて強い放射能をもっているので、人間が近づくことは絶対に許されない。運転も保守もすべて、厚いコンクリートの壁をへだてた遠隔操作によって行なわれる。

化学プラントにありがちなパイプからの溶液やガスの漏れもここでは許されない。

死の灰をたくさんに含んだ物質が漏れて外に出るなら、それはただちに取返しのつかない環境汚染になるので、装置全体を閉じこめ構造にすることが要求される。

12 死の灰のゆくえ top

燃料棒の中の死の灰の九九パーセントは、再処理工場のはじめの硝酸溶液の中にとけ込んでいる。

この高レベルの廃液が、原子力発電のもっとも頭のいたい存在なのである。それをどう始末すればよいか、まだ解決は得られていない。

とりあえずこの廃液はホルマリンなどで硝酸を分解して酸性度を弱め、さらに濃縮して容積を減らす。そうしてステンレス裝のタンクに入れて貯蔵される。

アメリカでは現在二〇〇余りのタンクの中に約三〇万立方メートルもの廃液がためられているという。

これから原子力発電が加速度的に進むとその量は怖るべきものになるであろう。

タンク貯蔵には多くの問題があり、アメリカではすでに数件の事故が発生していて、その一つは前にふれた。

この貯蔵廃液は放射能の崩壊熱で自発的に熱を出し、かなり腐食性がつよいので、水冷してやらなければならない。

また、放射線の作用で溶液が分解して水素やその他のガスが発生するので、適時に排気しておかないと爆発のおそれがある。

こうして、貯蔵といってもただタンクに入れて放っておくわけにはいかない。そしてタンクの寿命もせいぜい三〇年ぐらいと考えられでいる。

死の灰の中には半減期の長いストロンチウム90やセシウム137などが含まれているので死の灰の廃液の貯蔵は少くとも五〇〇年は続けなければならない。

液体のタンク貯蔵には不利な点が多いので、いろいろの形の固形化法が研究されている。

ガラス状にしたり、やきもの状にしたりいろいろの方法が試みられている。

このいずれをとるにしても、固形化した死の灰をどこにどのようにしまっておけばよいか。

数百年、数千年に耐える方法は全く誰にも知られていない。

top

****************************************

|