|

****************************************

Index 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

五章 巨大化の問題点

1 軍事利用から平和利用へ

top

原水爆競争のさなかの一九五五年に開催された原子力平和利用国際会議(いわゆるジュネーブ会議)は、一方ではいろいろな小国で独立に行なわれていた平和利用への原子力開発の試みを、大国を中心とする原水爆ペースに呑み込んでしまいながら、他方では超大国から大量の研究資料の公開が始まり、もはや軍事利用のみではありえない次の原子力時代の始まりを画す時でもあった。

戦時的な研究では国防という至上目的の前に省みられなかった安全性がまじめな言葉で論じ始められるように衣)なってきた。

その会議で。アメリカの原子力委員C・R・マッカロー氏は、原子炉事故の危険性について次のように報告している。

「……その危険性は、ちょうど同じ屋根の下で爆薬と毒薬との生産を行なっているのと似ている。

将来、本当に安全な原子炉が利用できるようになるまでは、我々は原子炉を極端な慎重さで建設しなければならない。

また、一〇年間安全に運転したあとでも、運転開始の第一日目とまさに同じ慎重さで運転をつづけなければならない。……

原子炉事故後におこるかもしれない公衆に対する危害の程度は、運がよくて誰も死ななかったとしても、大きな都市から立退き、主要流域地方を見捨てねばならないようなことになるかもしれない。……」(村上隆『原子力と政治』三省堂、による)

このような流れの中で、アメリカでは、平和利用の旗印をあげてアトム・フォア・ピースの戦略を始めるにあたって、上下両院原子力合同委員会は、もしも原子力発電所が大事故をおこしたらどうなるかを原子力委員会に質問した。

それに応えるために、原子力委員会はブルックヘブン国立研究所に委嘱して災害評価を行なった。

取上げたのは熱出力五〇万キロワットの、当時としては大型の発電炉であって、炉心に内蔵されている死の灰の約五〇パーセントにあたる一億キュリーが大気中に漏れ出る場合を最悪として、いろいろな時の災害を求めた結果が「WASH七四〇」という報告書として一九五七年に発表された。

気象条件によっては、急性障害による死者が三四〇〇人、障害者が四万三〇〇〇人も出るという大変なことになる。

もちろん、このような大事故はめったにおこるものではないであろうし、またそれを防ぐ工学的安全装置は二重、三重についているのであるが、事故というのはいつでも思わぬところに出現する。

しかし、事故といえども自然法則に従っているわけで、理論的に考えうる最悪の場合を「最大仮想事故」と呼んで、その場合にもどの程度の安全性が保たれているかを検討する考え方が確立されるようになってきた。

この見地から「WASH七四○」で得られた結果を見れば、とるべき途は明らかである。

つまり、大型原子炉は人里遠く離れた所におくほかはない。距離というものが何よりの安全装置となるのである。

こうして、発電炉の立地条件が最も信用のおける安全装置として登場してくる。

そして、充分な距離がとれない時には、次の手段として炉全体を頑丈な鋼鉄とコンクリートでできた格納容器に納めるという方法がとられる。

万一の場合の放射性物質の漏出は、この格納容器で、完全とまではゆかなくてもかなり喰い止めることができよう。

こうしてアメリカの大型炉は、いつでも格納容器に入れられることになった。

前述のSLI炉の暴走事故のときも、死者三名を出しながら環境の大汚染を防ぎえたのは、この格納容器の哲学の有効さを示しているといえよう。

炉停止中におこった暴走であったため、耐圧気密性をもたない建屋であったが、格納容器に代る働きをしたのである。

2 アメリカの立地基準 top

アメリカの濃縮ウラン発電炉は、航空母艦用の加圧水型炉を陸に上げた電気出力六万キロワッ卜のシッピンクポート発電所が一九五七年に動きだしたのが始まりである。

また、実用規模のものとしては、電気出力二〇万キロワットのドレスデン発電所(沸騰水型)が一九六一年に完成した。

そのような経験をもとに、具体的な立地基準が一九六二年にまとめられ、「TID一四八四四」という報告で発火された。

アメリカ発電炉の特色は、すでに述べたように、格納容器にある。

空焚き事故がおこって炉内に蓄積されている死の灰の揮発成分が放出される時、格納容器は健全で死の灰のとじ込めに成功すると仮定するのだ。

それでも格納容器は漏れを完全に止めるわけにいかない。

格納容器は一日に約○・一パーセントの割合の漏洩率で設計されているから、そのくらいの割合で死の灰がじわじわと外部環境に漏れてゆくことになる。

こうした状況の下で、事故後二時間の滞留の間に全身に二五レム以上の照射、あるいは甲状腺に三〇〇レム以上の照射をうける可能性のある場所は「排除地域」として住民が居てはならない。

また、無限の時間ずっと居つづけるとして、上述の線量をうける可能性のある場所は「低人口地帯」でなければならない。

さらに低人口地帯の境界までの距離の一・三倍以内に入口密集地があってはならないとしている。

|

|

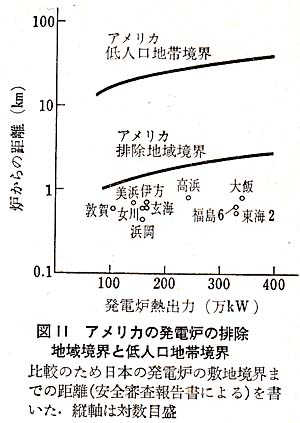

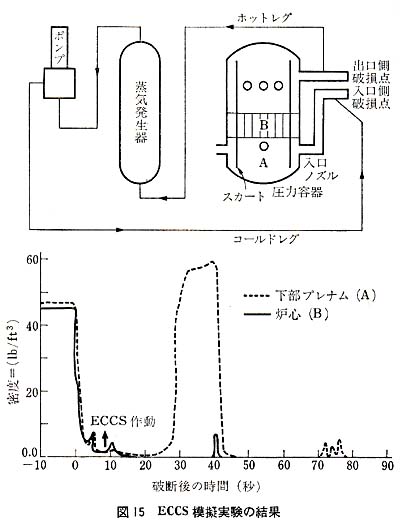

不利な気象条件(気温逆転型)で各出力の炉について、排除地域・低人口地帯の大きさを求めたものを図11・12に示した。

当時は熱出力一五〇万キロワット(電気出力五〇万キロワット)ぐらいの大きさまでしか考えていなかったが、図ではこれに準じてそれ以上の出力のところまで外插してある。

基準の意味は明瞭であって。事故のときに逃げるのが間に合わない地域が排除地域とされてあって、その外側の低人口地帯は、二時間以内の退避を可能とするということだ。

日本の発電所、ことに若狭湾地帯を比較のために示したが、いずれも、このアメリカの一九六二年基準に全く合格していないことが明瞭である。

三五レムの全身被曝、三〇〇レムの甲状腺被曝という、いわゆる基準線量について述べておこう。

この線量は、いわば急性症状が出る最低値といわれている値であって、これ以下であれば本人の自覚症状がないのはもちろん、医者の通常の臨床検査る健康体と区別することはできない。

従って、入院も治療もないわけである。

しかし、決して無害ではない。晩発性のガン発生、また遺伝障害の増加は、すでに述べたように存在する。

万一の事故時にどの線量までにおさえるようにすると決めるかは、難しい問題であろう。

しかし平常運転時には、発電炉による周辺住民の被曝線量は、一年に五ミリレム以下におさえるということになっているのだ。

だから二五レムは平常時の五〇〇〇年分という途方もないことになっているわけで、再検討を必要とすることは自明である。

それに晩発性のガンや遺伝障害は、もしおこった時、それをその他の原因によるガンや遺伝障害と見分けることはまずできないので、いわゆる「因果関係」を直接に証拠だてることができないことに注意すべきである。

3 火力発電との競争 top

軍事利用からはなれて独りだちし始めた原子力発電に、安全性と共に問われるのは経済性である。

ことに、一九五〇〜六〇年代、価格を低くおさえた豊富な中東原油を基礎に、高能率・大容量化によって大きな発展をとげた新鋭火力発電所にたち向うことができるかどうかは大きな課題であった。

一九四○〜五〇年代にはこれまでにない新しい原理を導入した新技術が誕生して、技術革新の時代といわれたが、一九六〇〜七〇年代になると、既知の技術を極限にまで大型化して、大量生産・大量消費の時代に移り変ってきた。

この間の事情は、星野芳郎氏の著書『技術革新』(岩波新書)の第一版および第二版に見事に分析、記述されている。

|

|

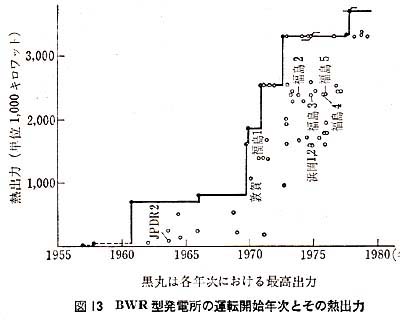

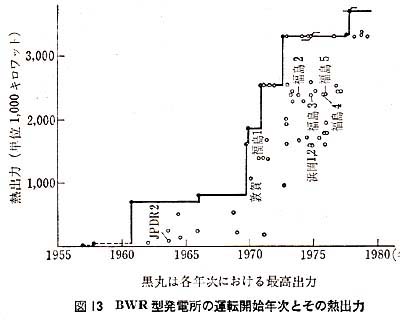

原子力発電もその例外でなく、大出力化・大量生産によって活路を求めたことを、図13・14によって見ることができる。

図13は、BWRの熱出力と運転開始年との相関を示したもので、一九七〇年頃から著しい出力の増加がみられる。 わずか数年の間に、出力は約四倍も増えているのだ。

図14は、在来の火力発電所の出力増加と、原子力発電所とを比べたもので、火力発電よりももっと急速な増加であることを読取ることができる。

異常なまでに急速な原子力発電所のスケール・アップは、小型のもので経験を重ねては少しずつ大型化をしてゆくというような、これまでの技術の常道とは著しく相違した途をとっている。

出力の増加、大型化よりも、建設の台数、総発電量をみると、事情はさらにはっきりとする。

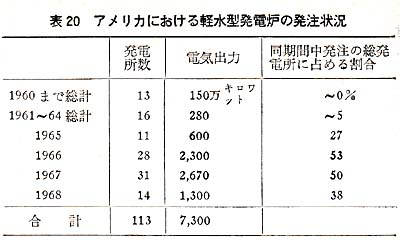

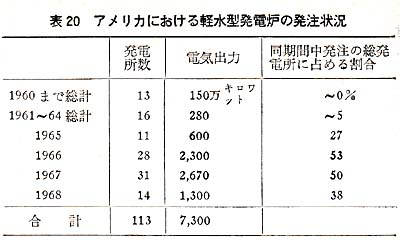

表20に、その大拡張時におけるアメリカの原子力発電所の発注状況を示してみた。

すなわち一九六四年にジョンソン大統領が「軽水炉の経済突破成る」と進軍ラッパをならして、エネルギー産業は原子力への急激な傾斜を示し“或る日突然に”原子力発電ブームが到来した。 |

|

この間の事情は、雑誌『現代政治』(一九六八年一二月号)に、原子力産業会議の森一久氏が詳しい分析を行なっている。

すなわち一九六八年末までに受注量は約七三〇〇万キロワットに達し、金額にして優に一〇〇億ドル以上のものになる。

ところが、その時期に長期間の運転経験をもっていたのは、PWR、BWRそれぞれ二〇万キロワット級のものが各一基だけであった。

つまり、実物見本もなしで四兆円もの新製品を売ってしまう大商売だったのである。

どうしてこのような突然降っておいたような大ブームが出現したか、森氏によると、もっとも常識的な解釈はアメリカの原発メーカーが量産によるコスト低下をねらって打って出た大セールス作戦であるうという。

たしかにこの説を裏づけるいくつかの技術的なポイントがあるのだ。

それは、火力発電の方はより高温高圧のタービンを追う技術開発で推進されているのに対して、原子力発電では、発電炉から出てくる水の温度・圧力は全く一定していて変えていない。

そして大型化は、実地試験によらずに計算機による模擬計算にほとんどの基礎をおいている。

その上に、発電価格はアメリカ政府がその全権を握っている濃縮ウランの供給によって、ある程度はどうにでも左右できる。

この最後の面からみると、この軽水炉の大売出しは単なるメーカーの作戦ではなくて、アメリカ政府そのものの打ったエネルギー戦略と見ることもできる。

つまり、中東アラビアの原油地帯はだんだんに重みを失って、アメリカの濃縮ウラン工場が世界のエネルギーを左右する鍵をにぎるようになる日を待っていたのだ。

4 ECCSに賭けた都市接近 top

大出力・量産の線と同時に、経済性の要求は発電所の都市接近を余儀なくさせる。

さしも広大な国土をもつアメリカでも人里はなれた所にのみ発電所をつくるわけにはゆかない。

それに電力の大消費地に近い場所に発電所をつくれば、その方が経済的に有利なことは明白である。

その上に、技術的な面からみても、大出力になると空焚き事故の深刻さは増してきて、炉心が溶融した時に死の灰の放出をとじ込める格納容器が、健全性を保って防壁の役をなす保証がなくなってきたのである。

こうして、一九六七年頃、安全問題に対する考え方は大きな転換をとげ、電気出力を二〇〇万キロワットにスケール・アップすると同時にECCS(緊急炉心冷却装置)を中心とする工学的安全装置にすべてを託す方針が取られるようになった。

すなわち、アメリカの原子力委員会はオークリッジ研究所のアーゲンを中心に検討作業班を編成してECCSについての詳細な研究を求め、一九六七年にその報告が出ている。 また、これまでの一九六二年立地基準(TID一四八四四)の適用をゆるめて、ECCSの効果を前提にして安全問題を論じるようになってきた。

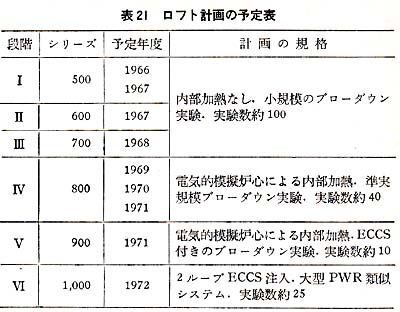

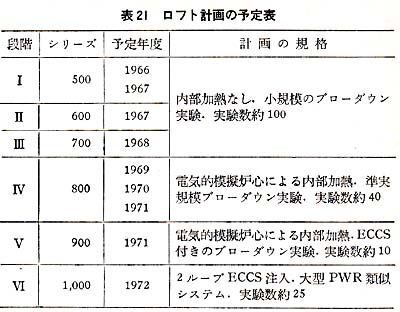

さらに、それと並行して「ロフト計画」(冷却材喪失実験)という名のもとに、ECCSの有効性を実地にためす実験が一九六六年から始められた。

表21はこの実験の計画であるが、最終的には熱出力五万キロワットの小規模な加圧水型炉(PWR)に実際に空焚き状態をおこさせてみて、ECCSの働きを試す実験が一九七四年に行なわれることになっていた。

そこに到る中間の段階で、電熱で加熱した模擬燃料棒を用いて、構造の簡単なものからだんだんと実物に近い複雑なものにゆこうとしている。 |

|

このロフト計画が成功裡におわっていればECCS哲学をある程度実地に裏づけることが、軽水発電炉の大量就業の前に間に合うことになったはずであった。

ところが、先に述べたように、その実験はその中の第四段階(八〇〇シリーズ)でつまずいてしまった。

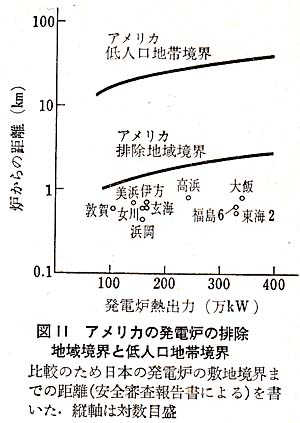

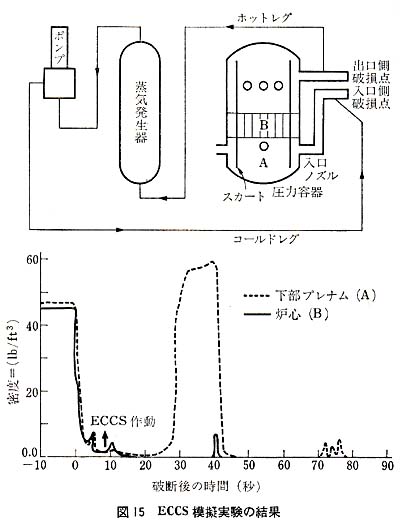

実験の典型的な結果を図15に示したが、ECCSの作動ののち、肝心の冷却すべき炉心には水がほとんど入ってきていないのを読取ることができる。

すなわち、押込んだ冷却水は熱くなった炉心に入ることができなくて、周辺部を通って炉外に出てしまうのであった。

このロフト実験計画自身に対して心いろいろな根本的疑問がある。

第一にこれは加圧水型(PWR)に関するもので、沸騰水型(BWR)に対する実験の計画は何もない。

アメリカ物理学会の軽水炉安全問題委員会は、さらに詳しく技術的な検討を行なって、ロフト計画の目標である小型PWRの実地実験が行なわれたとしても、それが六十倍も大型の現実の発電炉の場合とどうつながるのかに対して大きな疑問を投げかけている。

つまり、模型実験が実物に対して有効なのは、現象を支配している法則に相似性が成立する場合についてだけであって、このECCSの動作という複雑な現象に対しては、どのような相似則が成立しているのか、まだ見当もついていない現状である。

5 紙の上での有効性 top

ECCSの有効さは、現在はただ紙の上の計算がなされているだけである。

原子炉やECCSの動作をモデル化し、そのモデルについて大型電子計算機で計算して、その結果にもっぱら基礎をおいているにすぎない。

このような計算は「シュミレーション(模擬計算)」と呼ばれ、巨大技術を展開する場合にあちらこちらでよく使われている方法である。

計算機が出した答というと、実際のテスト以上に信頼できるという錯覚に陥りがちであるが、実はモデルや条件の取方によって答は大きく変ることが多く、その結果が全く実物に合わないという場合もまれではないのである。

ところで初期のドレスデンの電気出力二〇万キロワット級の発電炉での経験しかない時、いっぺんに五倍の一〇〇万キロワット級までスケール・アップしたのは、ECCSのみでなく炉の設計全体にわたって、大型電子計算機による計算に全面的に依存したものであった。

前述のロフト計画の模擬ECCS実験の失敗そのものも問題であったが、計算機によるECCS模擬計算が実物と全く合わず、思いもかけぬ失敗となったことは、基礎とする「計算機哲学」の受けた大きな打撃であった。

さて、現在の発電炉について原子力関係者たちが行なっている安全性検討は、以上のように計算機に全面的に頼っているのであるが、ここでその考え方の筋道を見てみよう。

まず、いくつかの典型的な事故を想定し、それを「設計基本事故(デザイン・ベーシス・アクシデント)」と呼び、その時に安全装置がどう働き、効果はどうかをモデルを作って計算する。

その中で最も重要とされているのは、一次冷却水を炉心に送りこむ二本の大きなパイプの一本が完全に破断された場合の事故である。

この場合に、ECCSが空焚きによる炉心の溶融を防ぐ能力をもっていれば、他のどんな事故がおこっても炉心の溶融はおこらないと考えるのである。

具体的にいうと、その時の炉内の温度がどのような経過をたどるかを模擬計算して、燃料棒のさやの温度が一二〇〇度を越すことがなければよいということになっている。

伊方発電炉(PWR型)について、このような計算結果が、住民側からの訴訟における法廷で始めて公表されたが、それによると、さやの温度は一〇三〇度にまでなっていて、計算のうえでも、あまり余裕のある話でないことがわかる。

元々大型電子計算機は、種々の必要なデータをあたえると、あらかじめ定められているプログラムに従って計算を行ない、答えを出すようになっている。

しかし、現在の大型計算機では、それほど複雑でなくても、三次元の流体の運動の問題を解くことは相当に困難である。

従って、複雑な冷却水回路のようなものをまともに扱うことは不可能である。

実際には、冷却水回路全体をわずか六三の代表点で表わし、それぞれの代表点の温度と圧力の釣合いを求めてゆくという方法をとっている。

その上、炉心にはたくさんの燃料棒があって、流体が非常に複雑な運動をするはずであるが、その肝心な炉心がたった二つの代表点て表わされているだけである。

しかも、炉心の中に入っているのは、単純な水とか、単純な水蒸気とかいうものではなく、両方が混合し、しかも水の一部が急激に蒸気にかわこているという複雑なもので、これを模擬計算で予測するなどということは元来不可能なことであり、模擬計算の結果一二〇〇度以下になったからといっても、ほとんど意味はないといった方がよいであろう。

アメリカ物理学会の軽水炉安全検討委員会が指摘するように、この模擬計算のプログラムに多少手を入れて修正したとしても、計算機の結果に信頼できる予言能力をあたえることは不可能とみなければならない。

数多くの実験、ことにECCS系のシステムの実験をいろいろの条件で繰返して、その結果をもとに一歩一歩実験式を作り、確かめてゆかなければ、信頼できる模擬計算にはならない。

計算機の模擬計算は、条件のちがう実験点の間をどう内插してつなぐかということには有効だが、それでもって実験もやらないで結果を予測するほど理論的な力はもてないのだ。

また、原子炉の安全性を評価するためには、計算機コードの公開は絶対に必要な条件である。

こういうわけで、信頼できるECCSの計算が手に入るようになるのは、現在計画中の小型スケールの実験の結果だけではだめで、フルスケールの炉での実地試験が完成したのちのことであろう。

6 手づまりとなった原発 top

ECCSを唯一の頼りに大幅なスケール・アップをしてきた原子力発電は、肝心のECCSの有効性の実証が果せぬまま手づまりの段階となっている。

事態をきびしくしている原因の一つは、現在採用されているECCSの様式が幅広い開発研究の経験の中から生まれ成熟したものではなく、スケール・アップや都市接近の要求のために、とにかく形だけでもこしらえて、あとがら実証をしようとしたことからくる開発手順の逆転である。

従ってその有効性を確立するには、実物スケールの実験を含めて数多い実地試験を積重ね、かたわら、その結果と比較しながら、計算機の模擬計算プログラムが成長してゆくのを待たねばならぬず、その完成には長い年月がどうして心必要であろう。

それくらいの長年月をかけるのであれば、今のタイプのECCSにこだわる必要がどこにあろうかという疑問がでてくる。

事実、現在のタイプは必要以上に複雄で、しかもPWK炉については構造上の弱点が明らかに指摘されている。

新規まきなおしをして、空焚き事故を防ぐにはどのようなタイプのECCSがよいか、広範囲な選択を行なって最良のものを見出す方が、むしろ近道であるうとも思われる。

ECCS以外の安全装置はどうであろうか。たとえば、格納容器はある時期には最も信頼のおける安全装置とされてきた。

ところが、大出力化と共に安全装置の重心はECCSに移ったのであるが、今やECCSは炉心の溶融を喰い止めえないかもしれないことになった。

とすれば、溶融した炉心をも喰い止めて、外への死の灰の漏出を防ぎうる格納容器は考えられないものであろうか。

この方向への努力は、これまでぼとんどなされていなかった。

最後に残った、そして最も頼りになる安全装置は、いうまでもなく立地条件である。

これは都市接近ということで無視されてきたが、遠距離送電という難点は、安全性の前にもういっぺん検討してみなければならない。

それに、立地条件は人里はなれた無人地帯だけをいっているのではない。

いくつかの国で考えられているように地下発電所にすれば自然の格納容器に囲まれているので、死の灰の大気拡散の問題の解決は大変楽になるだろう。

手づまりを切りぬける以上のいくつかの手は、アメリカ物理学会の軽水炉安全検討委員会が原子力委員会に提案しているものでもある。

視案されたどの一つの方法をとっても、初めからやりなおしに近い内容である。

いずれの案も、それを実行し実を結ぶには、さらに長い年月の開発研究が必要である。

今、ここで、我々が核分裂を利用する原子力発電を続けるとしても、アメリカの濃縮ウラン政治戦略にそのまま乗ることはないであろう。

天然ウランは日本には少いというが、世界にはほかの鉱物と同様に存在している。

それをうまく使うことを考えるのが、我々の課題であろう。

原子力を利用するやり方はいろいろある。それを根本にもとって考えなければならない。

将来のことはそれでよいとしても、現在すでに運転されている発電炉、建設中の発電炉はどうすればよいのだろう。

まずこれから作る計画中のものは、問題をこれ以上大きくしないために、建設の計画を中止することである。

既設の発電所は、どのような事故がおこっても死の灰の大量放出がおこらないよう、出力を低く制限することが実行可能な安全対策である。

原子力発電所はまだ研究開発の段階で実用の段階にはなってないことこそ、私たち「原子力安全問題研究会」が年来主張してきたことである。

7 賭けを選択する原子力委員会 top

既設の原子炉の出力を制限し、新規建造計画を中止し、安全装置の開発研究を新規まきなおしで開始するのは、これまで実証炉ということでPWK、BWRを大売出ししてきたアメリカ原子力委員会としては、大変な後退である。

そこで、現在の方針のまま、反対意見をのり切って進むとすれば、どのくらい危険な賭けであるかの確率を計算してみる方法をとった。

その確率計算の結果は、一九七四年に「ラスムッセン報告」として公表され、多くの議論をまきおこした。

現在の軽水型発電炉における種々の事故の発生確率を求め、ECCSを必要とする事態がおこる確率が少ければ、ECCSについてさほど苦労する必要はないと考えるわけである。

さらに、ある確率でECCSが事故の時に故障をすることもあろう。

しかし、そのような時に大災害となる確率が小さければ、発電炉の事故について思いわずらうことはなからうと主張できることになる。

一般に、複雑な現象であっても、頻度の多いもの、たとえば交通事故とか、ある病気になるとかは非常に複雑ではあるが、統計的に過去のデータから確立を求め、未来を予測することができる。

ところが原子力発電所の場合のように、運転してからの日の浅いもので、しかもたまにしかおこらない大きな事故については、経験から直接に確率を求めるに充分なデータはない。

そこで大災害をおこす発電炉事故の確率を、確率論から計算しようということである。

たとえば、サイコロを投げて一の目が出る確率は六分の一であって、サイコロにインチキがないことは、数多く投げてみれば容易に実際に試してみることができる。

ところが、五個のサイコロを投げて、同時に全部に一の目が出る確率ということになると、これを経験的に知るためには大変数多くサイコロを投げてみなればならない。

ところが、考えてみると一個のサイコロについて目の出方は六通りの場合かおり、五個のサイコロについては六の五乗すなわち七七七六通りの場合があって、これらの場合のうちの全部の目が一になる場合は一つだけであるから、その確率は七七七六分の一ということになる。

このように、実際の経験から統計的に確率を求めることはむつかしくても、確率論の知識を使えば計算で求めることができる場合がある。

ラスムッセン報告では、このような確率論を席子炉におこる事故災害に適用して計算する方法をとっている。

8 ラスムッセン報告 top

実際の発電炉について、事故の発生から放射線障害にいたる一連の経過は、いくつかのサイコロを投げるより遙かに複雑な現象で、モデルを用いて簡単化を行なわなければ、大型計算機を用いても計算できるものではない。

そのうちで、災害評価のための環境条件、すなわち人口分布や気象条件については、アメリカにおける発電所の代表例をいくつかとって、そこにおける統計を利用すれば、ある程度までは数量化することができる。

最も問題となるのは、発電炉にどのような事故がどれくらいの確率でおこるのか、またそのそれぞれのとき、死の灰はどのくらい発電炉を出て大気中に放出これるのかという問題である。

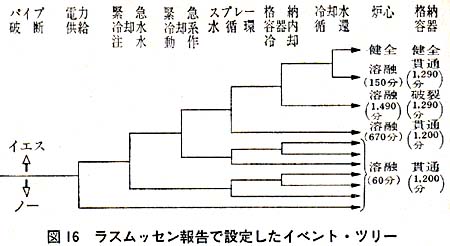

そのために、ラスムッセン報告では、「イペント・ツリー」と「フォールト・ツリー」という方法をとっている。

「イペント・ツリー(事件の樹)」とは、原子炉事故をどのような「サイコロ」でモデル化するかを求める方法である。

たとえば、一次冷却水のパイプが破れたときであっても、その時に、電源、ECCS スプレー、格納容器などがどうなっているか、どう作動するかによって事故の経過は異なってくる。

そこで事故を一連の事件のつながりで表わして、一つの原因から残りうるあらゆる経過をもれなく拾い上げると同時に、何が事故の経過を左右するものであるかを明らかにしてそれを「サイコロ」とするわけである。

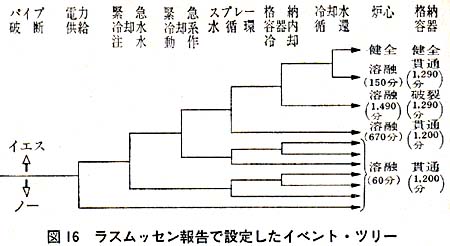

図16には、ラスムッセン報告が分析したPWR型炉の冷却水パイプに大破断がおこった時のイペント・ツリーを書いてみた。

破断ののち事故の経過を決定する主なサイコロは、この場合は六つで、それぞれのサイコロがイエスとでるかノーとでるかで、いろいろの場合に分れる。

それぞれの場合について、どのような結末となるかをあわせて記してある。

サイコロの時と違って、イベント・ツリーでは、それぞれのサイコロは独立であるとは限らない。

たとえば、電力供給がノーであれば、それからあとの安全装置はみな働かないので、図のように道筋は一本になってしまう。 |

|

このようにして、事件のすべての組合せをとる必要はないのである。

イベント・ツリーで一つの事件がイエスと出るか、ノーとでるか、その確率を求めるために 「フォールト・ツリー(故障の樹)」の方法を用いる。

つまり、サイコロの目の出方を求めるわけである。

それには、問題となっている機械をできるだけ細かく分解して、スイッチ、パイプ、弁、ポンプなどの要素にばらばらにしてしまう。

そして各要素についての故障率の統計をもとにして機械がうまく働くかあるいは故障するかその確率を求めるのである。

こうして、二つの樹、イペント・ツリーとフォールト・ツリーの結果を組合せると、どのような事故がどんな確率を持っているかを数字にして求めることができる。

その結果に環境の因子の統計を利用して、災害の大きさとそれがおこる確率の関係を求めたラスムッセン報告の結果を図で見てみょう。

二年の年月と三〇〇万ドルを費して行なわれたこの大計算は、図17でわかるように(図17はある死者数以上の災害のおこる確率と死者数との関係を示している)、PWR型とBWR型という二大メーカーのそれぞれの発電炉について、「偶然」にもほとんど同じ程度の危険度を予測して、大変上手に公平な結果をあたえたとい

う皮肉な評判が高い。

それは別として、図に若干の追加をしておこう。

曲線で表わされているのは、急性障害の死者だけであるが、これにラスムッセン報告自身が計算した晩発性障害の死亡数を加えると、×点のように曲線は右へ移動する。

アメリカ物理学会の安全検討委員会の報告では、ラスムッセン報告の晩発性障害の過小評価を指摘して修正値をあたえている。

それが○の点て、曲線はさらに災害の大きい方に移動する。

ただし、この結果も人口密度の高い日本にそのまま用いられないことはいうまでもない。 |

|

9 確率論への批判 top

イペント・ツリーの方法は企業の作戦研究に広く用いられ始めている「決定の樹」の方法と同質のものであり、フォールト・ツリーはアポロ計画の月ロケットや軍事ロケットの故障を減らすためにあみ出された方法である。

アメリカはベトナム戦争の作戦を計算機で立てたといわれるが、このような方法を用いたのであろう。

このような数学的方法が威力を発揮するのは、明確な前提条件の下であることがまず忘れられてはならない。

前提の一つは、発電炉の設計も建造もすべて期待したようにうまくいっていることだ。

たとえば、これまで論じてきたようなECCSの設計また構造上の欠陥などはこの方法の評価には入ってない。

そのような制限の下においても、重大な問題は他にいくつ心ある。

イペント・ツリーで事故を一連の個々の要素に分解し、フォールト・ツリーで機械を数多くの部品に分けるのであるが、こうした要素分解とその相互関連をとことんまでやるのは不可能である。

複雑にからみあった関連を見逃すと、いくつかの要素の共倒れ現象を落してしまう。

それに、基礎となる要素部品の故障率は充分には求められず、それに応じるような品質管理ができているかもあいまいである。

その上に、実際は重大な事故原因となりうる誤動作などの人間的諸要素を、近似的にも正しく入れることはほとんど不可能だ。

こうした問題があるために、このような確率論的な分析は、Aの方法とBの方法とどちらがより安全かという比較のためには広く用いられてきたが、Aの方法でやって失敗するのは何回に一回かというような設問は避けられている。

つまり、確率の相対値はある信頼度で得られるが、その絶対値は信用できないとされている。

私達もその眼でラスムッセン報告を見なければならない。

この点に関して、アポロ計画でフォールト・ツリーの方法を実地に経験したブライアン氏がカリフォルニア州議会で行なった証言を見てみよう。

氏によると原子力委員会はアポロ計画が一〇年前にやった失敗を繰返しているというのだ。

つまりアポロの第四段エンジンの設計には成功率を〇・九九九九となるように要求して、その実現のためにフォールト・ツリーの方法で各部品に要求される品質管理レベルを定めた。

ところが実際は故障続出、何度も手直しを重ねてやっと実際に到達した成功率は〇・九六であったという。

この安全性の過大評価は、氏の考えでは次のような原因によるのだ。

つまり、エンジンの成功率からフォールト・ツリー法で部品の故障率を求めてみると、それは一億分の一とか一兆分の一とかいう数字を要求することになる。

そんな品質管理は結局紙の上だけで実現されるもので、机の上に計算の書類が積重ねられたまま、初期のロケットはうまくゆかないままであった。

アポロ計画のロケットの故障が着実に減りだしたのは、テストを重ね、起った事故の原因を徹底調査して、その対策を立てては弱点を一つ一つなくしてゆく方法に方針を切替えてからであった。

現在の〇・九六の成功率はこのような経験で始めて得られたものだという。

10 ラスムッセン報告の功績 top

ラスムッセン報告で得られた事故の確率の値そのものは信用できないが、事故の経過や安全装置の要因分析は、これまでに知られていたいいろいろのことを明らかにしてくれた。

つまり、空焚き、炉心の溶融にいたる事故経過が、今までよりも系統的にしらみつぶしに明らかにされたのである。

たとえばこれまでの考えでは、一次冷却水の大きなメイン・パイプが破断するのが最も空焚きにつながりやすい事故とされて、それが設計基本事故とされていた。

ところが計算の結果によると、直径二〜六インチの中パイプ、あるいは、〇・五〜二インチの小パイプの破断も同様に空焚き事故を引起すことが明らかとなった。

確率の相対値を信用すると、中・小パイプの破断の方がよりおそろしい原因となる。

さらに、空焚き事故を引起すのは冷却水のパイプの破断だけではない。

発電炉内部の温度、圧力、また出力の急激な変動は、イベント・ツリーが示すように、炉心の溶融にと進みうる。

このような変動は、停電、タービンの故障、給水および循環ポンプの停止、炉制御系の故障などなど、いろいろの原因でおこりうる。

そしてラスムッセン報告の確率計算によると、大パイプの破断事故と同程度の確率で空焚き、炉心の溶融を引起すという。

このような事故の解析は、発電炉の実用化への第一歩にまず行なうべきことであったのはいうまでもない。

それが、安全問題がやかましくなってきた最近になってやっと始められるようになってきたところに、巨大技術としての原子力発電の根深い問題がある。

この解析の結果が安全設計の上に現実に活かされるには、さらに世論の圧力と長い年月が必要であろう。

top

****************************************

|