|

****************************************

Index 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

四章 原子力発電所の事故

1 「キュリー」で表わした死の灰の量

top

電気出力一〇○万キロワットの原子力発電所は、一日に約三キログラムのウラン235を核分裂させて死の灰に変えている。

広島原爆が約一キログラムのウラン235の核分裂であるから、発電炉は一年間に原爆一〇〇〇発分の死の灰を生産していることになる。

ところで死の灰の量をこのように目方で表わすのは、科学的な議論にはあまり便利ではない。

なぜなら、放射性元素は時間と共に崩壊して、安定な元素になったり、また別な放射性元素になったりする。

つまり、はじめに一定の量の放射性元素があっても、半減期に相当する時間がたつと、放射線を出して他の元素にかわり、もとの元素は半分しか残っていない。

そこで私達は一グラムのラジウムを基準にして、その放射能の強さを一「キュリー」と呼ぶ。

これは一秒間に、三七〇億個の原子が放射線を出してこわれていることにあたっている。

たとえば半減期がラジウムの十分の一の物質は○・一グラムで一キュリーであるし、逆に十倍のものは一〇グラムが一キュリーにあたることになる。

ところで、ウラン235が核分裂してできる放射性元素には、半減期の短いものや長いものも様々である。

半減期の短い元素は作られるそばから崩壊してゆくが、長い元素はためられてゆく。

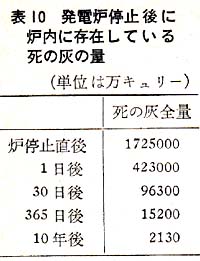

従って、運転状況によって発電炉内にある死の灰の量は多少異ってくるが、一〇〇万キロワットの発電炉を例にとって、炉内の死の灰の量の推定値を表10に示した。

炉の運私か止まった直後には、一七二億キュリーもの膨大な量に達している。

そして時間が経過すると共に減ってはいるか、長い半減期の放射性物質があるために、なかなか減るものでないことが見られる。

半減期が長くなかなか減らないと同時に、人体に入りやすい放射性元素が、最も危険な存在である。

甲状腺に取込まれやすいヨウ素、カルシウムに似て骨に集まるストロンチウム、カリウムとほとんど同じ行動をするセシウムなどは、原水爆実験のとき以来、悪名の高い存在である。

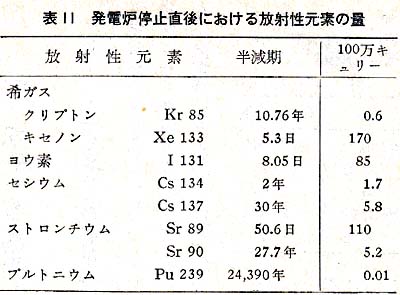

これらが、私達が問題としている発電炉の中にどれくらい内蔵されているかを表11に示しておいた。

同じ表に示した希ガスの類は、原子炉の中から最も漏れやすいので、特にひろい上げることにした。

2 発電炉のもつ潜在的危険性 top

発電炉の内にためこまれている放射性物質の危険度を見るために、それぞれの放射性物質の毒性と比較してみることにする。

表12に示したのは、寿命が長く人体に入りやすいために問題となる放射性元素の代表的なものについての「最大許容負荷」である。

すなわち、これだけの量の元素が身体の内に取込まれると、それぞれが現行の職業人許容線量に達する放射線照射をあたえることになる。

最大許容負荷を目やすにするならば、炉内にたまっている放射性物質の量はその一兆〜百兆倍にも達する。 |

|

まことに怖るべき量といわねばならない。

原子力発電所の大事故を原爆に比較するたとえの良し悪しがよくいわれる。

原爆の効果は、爆風と熱線と放射線の三つがあげられる。爆風と熱線はエネルギー放出によるもので、原子力発電所では原爆に匹敵するようなエネルギー放出はまずありえないが、放射能をもった死の灰の放出については、原爆をはるかに上まわるような危険が潜在的に存在している。

先ほどまで行なわれていた大気圈内の原水爆兵器実験の核分裂エネルギーの総量は、約九二メガトンと推定されている。

「メガトン」とは、TNT火薬一〇〇万トンに相当するエネルギー放出ということである。

これによって、骨に入りやすいストロンチウム90は、約九二〇万キュリーが全地球にばらまかれたことになる。

ところが、一〇〇万キロワットの発電炉のただ一基の中には、同じストロンチウム90がその半分を上まわる約五〇〇万キュリーも常に内蔵されているのである。

大出力の、つまり潜在的危険の大きな発電炉はまだ運転を始めて日が浅く、幸いにしてそれらからの大事故はまだ発生していない。

しかし小型の原子炉はすでに数多く建設されていて、その大小の事故の経験の中から様々な教訓をくみとることができる。

その二、三の代表的な例をここに紹介してみよう。

3 カナダのNRX炉の炉心溶融 top

一九五二年一二月一二日、カナダのオンタリオ州、チュークリバーのNRX炉でおこった事故である。

この原子炉は、天然ウラン・重水減速・軽水冷却の実験炉である。

その日は次の実験のために炉を停止して準備作業をしていたが、運転員が制御棒の空気系の弁を誤って開いたことが事故の始まりである。

そのため数本の制御棒が引上げられて、炉は連鎖反応をおこしはじめ、警報ランプがついた。

あわてた主任は弁をしめ、警報は消えたが、制御棒が所定の位置まで戻っていないので、空気を入れて棒を下すよう指令をした。

ところがこの指令が間違って伝わり、運転員の押したボタンによって第一ブロック制御棒は逆に引き抜かれ、炉は再び暴走をはじめたのであった。

これは意外なことであって、間違ってがタンをおしても、それだけで炉は動き始めることのないように回路が作られていたはずであったし、また暴走状態になると自動的に警報がなり、炉を停止さす安全装置が働くはずであった。

運転員はあわてて手動で制御棒を下そうとしたが、かろうじて一本の制御棒だけが下りただけであって炉の暴走は止まらない。

この時出力はすでに一万キロワットのレベルを越していた。

最後の手段として、重水冷却材が放出され、それによって炉の出力はゼロになった。

その結果、炉心の天然ウランは一部溶融し、約一万キュリーの死の灰をふくんだ冷却水が地下室を洪水にした。

何重もの安全装置があるにもかかわらず、何故に暴走となったか。

元々故障であった故か、運転員の作動ミスがそれをこわしたのであるか、あるいは停止中のために炉の安全装置のスイッチがきられていたのであろうか。

幸いなことにゆっくりとした暴走であったのと、冷却材放出という非常手段のおかけで事故の拡大がくい止められている。

4 イギリスのウインズケール炉の火事

top

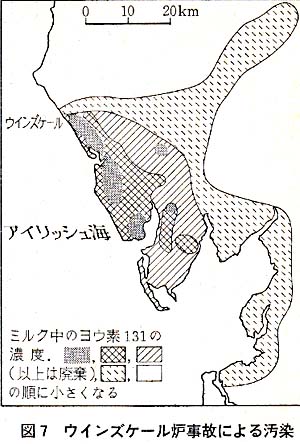

この次におこった事故として有名なのは、一九五七年一〇月一〇日に英国のウインズケール一号炉でおこった事故である。

この原子炉は、天然ウラン・黒鉛型炉で空気で冷却するようになっており、プルトニウム生産を目的とするものであった。

原子炉で熱せられた空気は、ためられて濾過した後、高い煙突から逃がすようになっている。

減速材の黒鉛は中性子のエネルギーの一部を吸収し、結晶格子のひずみとして蓄積し、思いがけないときにこのエネルギーを放出して黒鉛やまわりの物質を熱する。

この結晶にためられたエネルギーは、ウィグナー・エネルギーと呼ばれている。一九五二年の運転停止中にこのウィグナー・エネルギーの放出があり、その後、定期的に全部で八回のウィグナー・エネルギーの放出が行なわれたが、異常はなかった。

ウィグナー・エネルギーは、時々人工的に放出してやらないと、予期しないときに自然の大放出がおこって、大きな損傷がおこるので、こうして放出する必要があった。

ウィグナー・エネルギーは、炉全体を加熱して黒鉛のひずみを焼きもどしすると、いっそう多く放出される傾向があるので、これを利用するわけである。

一九五七年一〇月七日、ウィグナー・エネルギーを放出するため、原子炉を停止し、冷却用の送風を停止し、ウィグナー・エネルギー放出のため原子力加熱を行なった。

翌八日に前日のでは足りなかったので第二回の原子力加熱を行なった。 |

|

この加熱をきっかけとしてウィグナー・エネルギーが放出され、一〇月九日は一日中温度が上昇していた。

ところが、炉内では八日にすでに核燃料要素が破損しはじめたらしく、九日には燃料破損がさらに拡がり、露出したウランは一日中くすぶりつづけ、次第に他の燃行要素の破損・燃焼、また黒鉛の燃焼までおこしていた。

一〇日になって、煙突フィルターの放射能が異常に上昇してはじめて事故に気づいたのである。

破損燃料を検出しまた冷却するために送風したが、温度も下らず放射能測定走査装置は動かない。

遂に炉の壁をはずして燃料を直接観測したところ、燃料要素が赤熱するまで熱せられていて、ウランの一部はとけていた。

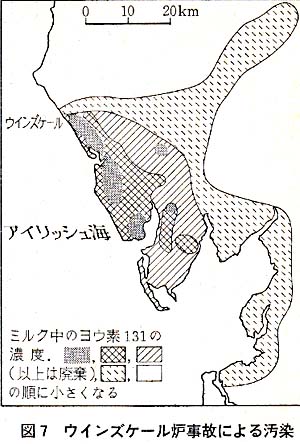

一一日になってさらに温度が上る怖れがあったので、注水して冷却し送風を停止した。さらに水は二四時間注水され、一二日には原子炉は完全に冷却されたが、ウインズケール一号炉はこれで完全に破壊され、煙突から出された排気によって広汎な放射能汚染がおこった。

この事故で放出された放射性物質はヨウ素131が二万キュリー、セシウム137が六〇〇キュリー、ストロンチウム90が九キュリー、と見積られたべこの汚染区域は幸いに過疎地の農場であった。しかし、この地域の農場で生産された牛乳は全部捨てられた。

原子炉の制御には、温度分布その他炉内の状況を正しくつかんでいることが前提であるのはいうまでもない。

ところが、そのような計測は正常運転時のためには充分に用意されていても、異常時に対しては必ずしも適当てないことが事故調査で明らかとなった。

ことにウィグナー放出時のようなまだよくわかっていなかった事態に対して、この炉の内部に備えられた計測装置は無力かつ無防備であった。

そのために、放射能の漏れではじめて気づくまで、事故は拡大するままに放置されたのであった。

5 アメリカのSLI炉の暴走 top

結果としていままでで一番大きい事故になったのは、一九六一年一月三日アメリカのアイダホ国立原子炉試験場のSLIの事故である。

この原子炉は、熱出力三〇〇〇キロワットの小型沸騰水型炉で、軍用小型動力炉として作られたものであった。

一九六〇年一二月二三日、定期保守などのため停止し、一二月三〇日までに保守作業を終り、一月三日早朝から中性子束分布測定用のフラックスワイヤの取付け作業を開始した。

この作業は、炉の中の水の水位を高くして、制御棒駆動装置卆二つを除いて取りはずし、指定したチ十ンネルに四四本のフラックスワイヤを入れるという仕事であった。

この作業は午後四時に完了し、三名の宿直員が交代した。

これらの宿直員は、炉の水を落し、遮蔽ブロックを元に戻し、制御棒駆動モーターを接続し翌朝の運転再開にそなえるように指令されていた。

ところが、午後九時一分火災報知器の信号が、二つの消防署と一つの通報室に通じた。

消防車が出動して、SLIの守衛所から制御室に電話したが応答がなかった。

炉運転室に入室しようとしたが、階段の上のところで一時間あたり二五レントゲンという高いレベルの放射能があったため待避した。

しかし、この高い放射能のもとて数回入室を試み、五回目に第一の障害者を運び出し、あとの二人を発見したが既に死んでいた。

第一障害者も救急車の中で死に、結局宿直員三名全員死亡した。

この事故で、全重量二トンにおよぶ原子炉容器が、一メートル近くも飛び上り、そのためにすべての管が切れていて、二個の遮蔽プラグは炉運転室を貫いて吹上げられていた。

このことから事故が激しい爆発をともなっていたことは明らかである。

事故で放出されたエネルギーは約五〇メガワット秒に相当し、炉内に約一〇〇万キュリーの核分裂生成物があり、その約一パーセントが外部に放出された。

この原子炉は格納容器はなかったが、幸いにも放射能はほとんど全部建屋の中にとじこめられていた。

宿直員が全員死亡したため事故の原因はわからないが、制御棒駆動機構をもとにもどす作業中、制御棒を手で急激に引上げたため、急速に反応度が増加して暴走をはじめ、出力が上昇して発生した気泡によって圧力が上昇し、これが制御棒をさらにはねのける作用をし、爆発的な暴走に至ったものとみられている。

この事故で三人の死者と、十数億円の損害を生じた。この事故は最大規模の事故であるにもかかわらず、原子炉がアイダホの広大な敷地の中にあったため、外部への影響は認められなかった。

6 原子炉の暴走 top

原子炉が制御能力を失って連鎖反応のバランスが崩れると、坂道でブレーキのこわれた車のように際限なく出力が上り、暴走状態となる。

この危険性は原子炉の誕生の初めから注意されていて、それをどう防ぐかは大きな問題の一つとなってきていた。

もちろん、いずれの炉にも、暴走状態が始まって温度・圧力の異常上昇や中性子の異常増加の信号が出たときには、炉の連鎖反応をただちに止める安全装置がある。

そして訓練された運転員がついているのであるから、暴走事故はおこるはずはないのであるが、それでも事故は発生し、先に述べたNRX炉やSLI炉の場合は数ある例のうちの一部である。

安全装置はいつでも働くとは限らず、人間に間違いはつきものである。

炉が暴走状態に陥って出力がどんどん上り出しても、それがいつまでも際限なくつづくことはない。

たとえば軽水炉を取上げるならば、冷却水の温度・圧力がどんどん上ると、原子炉を入れた圧力容器が一次冷却水のパイプやバルブを破って水が外に吹き出てしまうだろう。

こうして、減速材の水がなくなってしまえば連鎖反応は自動的に止まるのである。

沸騰水型のSLI炉の暴走も、このようにしてひとりでに停止したのだと考えられる。

NRX炉の場合は、そこに行かないうちに運転員が手動で減速材の重水をぬいて暴走を止めたのであった。

このように、発電炉が暴走状態になっても、核爆発的なエネルギーの放出にはならない理由が明らかとなった。

出力がそのレベルに達するはるか手前で、一次冷却回路のどこかが破壊され、中性子の減速と冷却の役を果していた水が外に吹き出してなくなるか、あるいは炉心の燃料棒の集合が吹きとんでばらばらになって連鎖反応が止まるからである。

だが、これで安心というわけにはゆかないのである。

7 原子炉の空焚き top

水を減速材に使った原子炉では、たとえ暴走がおこっても水がブレーキの役をして、水のなくなったところで連鎖反応が止まってしまうことを見た。

ところが、水は中性子の減速材であると同時に、炉心の熱を外に運び去る役をしている。

水がなくなると、ブレーキは効くが、同時に原子炉は空焚きの状態になる。

たとえ連鎖反応が止まっても、炉心の発熱はすぐには止まらない。

核分裂が止まっても、死の灰の放射能による発熱が残る。

たとえば電気出力一〇〇万キロワット、熱出力では三〇〇万キロワットで運転されていた原子炉は、その連鎖反応が完全に止まっても三秒後にはその十分の一の三〇万キロワットの発熱をつづけており、一時間後になっても百分の一の三万キロワットの発熱がつづいている。

こうして、小出力の原子炉ではあまり重大問題とはならなかった放射能による発熱が、大出力の発電炉の場合には大変な熱量となって原子炉を破壊する。

炉の空焚き状態はいろいろの原因でおこるが、冷却水のパイプが切れておこる空焚き事故を追跡したアメリカ原子力委員会の報告をみながら、事故の経過を想像してみょう。

冷却水のパイプが切れて水の循環が止まるやいなや、炉内の水は水蒸気になって急激に切れ口から吹き出し、五〜一〇秒以内に炉心は空になる。

冷却材のなくたった燃料棒は放射能による発生熱で毎秒一〇度ぐらいずつ温度をまし、三〇〜五〇秒ののちには危険な一〇〇〇度をこえた領域に入る。

こうなると、燃料棒のさやのジルカロイは炉内に残った水蒸気と反応して、水素ガスの発生と共に発熱をする。

その発熱による温度上昇がさらに反応を進めるという悪循環がおこる。

一分ぐらいののちに、燃籵棒のさやはジルカロイの融点一八五〇度をこして融けはじめ、やがて燃料棒はばらばらになって炉の圧力容器の底に落ち込んでゆく。

炉心が崩壊し一〇〜六〇分後には、燃料棒が酸化ウランの融点二八〇〇度をこえて融け始める事態がおこるだろうがその時の状況は様々に考えられる。

融けた燃料棒の塊りが容器の底にいっぺんに落ち込むことがあると、底にたまっていた水は瞬時に沸騰して水蒸気となり、溶融した塊りを吹上げて圧力容器をこわすことも考えられよう。

幸いにしてそのようなことがなくとも、容器の底には重量一〇〇〜二○○トンもの溶融金属塊ができるわけだ。

一〜二時間ののちに、金属塊は圧力容器の底をとかして貢通し、外側の格納容器の底に落ち込む。

そこで格納容器にたまっている水との反応が、格納容器を破壊するおそれは充分にある。

格納容器のコンクリートは溶融金属塊によって分解され、塊りは壁をこわし土台をとかしてどんどん下方へ沈降してゆくだろう。

一〇〇トンをこえるこの高温の塊りをさえぎり喰いとめるものは何もありえない。

そして岩石を溶融しつつ、地下深く沈降をつづけるのである。

このタイプの事故は、アメリカでは「チャイナ・アクシデント」とあだ名されていて発電炉で最も怖れられている。

とけた炉心が地中をどんどん沈んで、地球の裏側の中国にまで行くかもしれないというブラック・ユーモアである。

日本の場合なら、さしずめ「ブラジル型事故」とでも呼ぶべきものである。

8 発電炉の大事故 top

容積が小型のわりに出力を極限にまで大きくした濃縮ウラン型の発電炉は、発生した熱を外に運び出す冷却の働きに無理をかけているので、空焚き事故について極めて弱いことがわかった。

空焚き状態は、炉の暴走事故の結果としておこるだけではない。

冷却水の循環している回路のどこに故障がおこっても熱の運搬がさまたげられ、空焚き状態が全面的に、あるいは部分的に発生する。

炉心をおさめる頑丈な圧力容器が割れれば、もちろん手のつけられない空焚き事故となる。

その他にも一次冷却水の通路となるパイプや弁がこわれたり、あるいは冷却水をまわすポンプが止まったりすることもあろう。

さらに、発電機やタービンに故障がおきて止まれば、過熱された冷却水は熱のやり場がなくなって、安全弁から吹き出さざるをえなくなる。

このような事態から空焚き事故の発生を防ごうとして取りつけてあるのが緊急炉心冷却装置(ECCS)である。

ところが緊急炉心冷却装置の効果には実証がなく、多くの疑問が投げかけられているのだ。

最も怖れられている空焚き事故がおこると、燃料棒のさやの破壊、棒自身の溶融、つづいて格納容器の破壊がおこる。

その程度は事故の状況によって大きな幅があるが、燃料棒の中に蓄積されていた死の灰が環境に放出される。

放射性物質の中で、キセノン、クリプトンの希ガス頽は、いずれにせよほとんど全量が外に出てくるに違いない。

また、沸点が低く揮発しやすい元素、ヨウ素やセシウムなどはかなりな部分が逃げ出てしまうであろう。

他の爆発しにくい成分は、とけた燃料棒の塊りの中に残って地中深く沈んでゆくだろう。

しかし、大量の水蒸気発生やガス爆発があると、揮発しにくい元素もとけた燃料体ごと吹きとばされて空中に飛散する。

こうして、死の灰を含んだ放射性煙霧が発電所から環境にでてくる。

温度の高い放出の時には、煙霧の中には沸点の 高いものまで含まれ、煙は空高く吹き上げられるだろう。

一方、温度の低い場合は、煙霧中には揮発しやすい成分しか含まれないが、煙は地面をはうように漏れ出し、かえって災害は大きくなりうる。

原水爆実験の経験からわかったことは、死の灰の中でもセシウム、ストロンチウムはまことに厄介な元素だということである。

セシウム137の半減期は三〇年、ストロンチウム90は二八年であって、それがばらまかれた汚染は長く停留して消えない。

さらに悪いことには、セシウムはカリウムに、ストロンチウムはカルシウムに、それぞれ化学的性質が似ているため、食物連鎖を通じて体内に取込まれやすいのである。

また、ヨウ素は甲状腺に集まりやすいので、大きな被害の元になる。

|

|

このような死の灰の元素類がどれくらい環境大気中に放出されるものだろうか。

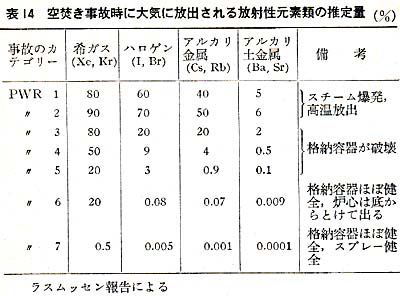

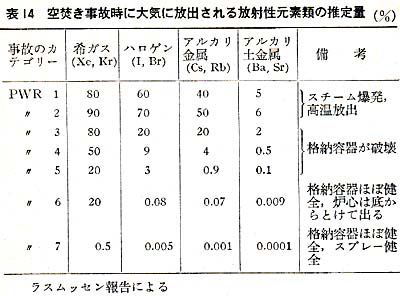

アメリカ原子力委員会のラスムッセン報告(一九七五年)の結果が表13(BWRの場合)、表14(PWRの場合)である。

場合により差があるが、空焚き事故時に大量の死の灰の放出は不可避であることを示している。

9 死の灰の煙霧 top

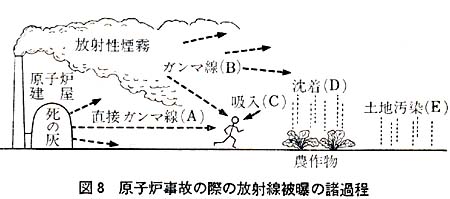

発電炉から大気中に放出された死の灰の煙霧から、人体が放射線照射をうける過程は様々である。

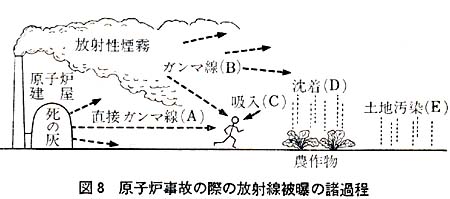

その主なものを図8に示してみた。

原子炉から漏れ出て建屋をみたした死の灰から出る放射線を直接うけるのが(A)である。

放射線の中で最も透過力のあるガンマ線でも数百メートルの空気で止められるので、それ以上には遠方に行かない。

それ以上の遠距離では、風によって運ばれた死の灰の煙霧の影響がはるかに大きい。 |

|

(B)の過程は、放射性煙霧に囲まれた人が、煙霧中から出る放射線。

なかでもガンマ線を全身にうけることを示している。

(C)の過程は、人間が煙霧を呼吸ですい込むためにうける放射線照射を示している。

そのために肺に放射線照射をうけると共に、死の灰の微粒子が気管や肺につかまえられる。

可溶性の物質はそれから血液の内に入り。ヨウ素は甲状腺に集まり、ストロンチウムは骨に沈着する。

不溶性の物質は、肺胞に長く留まってそこに照射をあたえる。

さらに、上気道に沈着した微粒子は疫として飲みこまれる。

そして胃腸に照射をあたえたうえ。可溶性の成分はとけて血液の中に入る。

(B)(C)の過程でうける放射線量は。放射性煙霧の中の放射性物質の密度と煙霧にまき込まれている時間に比例することはいうまでもない。

また、放射性物質の種類や微粒子の大きさにも関係する。

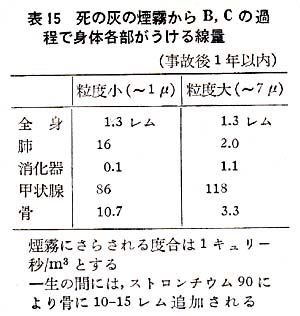

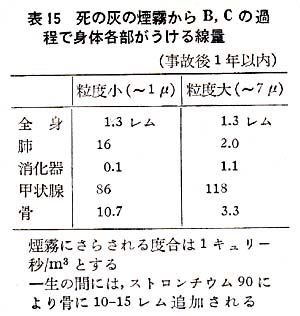

表15には、低温、揮発性の放出の場合を例にとって、数値を示してみた。

これは、希ガス一〇〇、ヨウ素五〇、セシウム一〇、ストロンチウムほか固形分一、の割合で放出されたときにあたっている。

中でも、ヨウ素による甲状腺照射が最も大きいことがわかる。

(D)の過程は、煙霧の放射性微粒子が地表に沈着して、作物を汚染し、それを食べて死の灰が体内に取込まれることを示している。

これはその土地の産業、食物習慣によって異るが、私達の場合に最も重要なのは野菜である。

外国では牧場が多く、牧草の汚染が牛乳を通じて体内に入るのが最も効くとされている。

(E)の過程は、煙霧の微粒子が土地に沈着して、それから身体が放射線照射をうけることを示している。

これは、原水爆実験による死の灰の降下の研究でわかっていることを応用して考えることができる。 |

|

それによると、最も重要な元素は半減期の長いストロンチウム90で、地表に沈着して表層の土壌中のカルシウムと混りあい、食物連鎖を経て人体に入り、骨に沈着してそこに長期にわたって放射線照射をあたえる。

発電炉の位置、そのまわりの人口分布、当日の気象条件、風向や風速、それに事故の時に放出される放射性煙霧の性質をあたえるならば、このようにして、どれくらいの放射線の被害がどの範囲にまで及んでいるかを推定して、事故の時の事態についての認識を深めることができる。

10 日本における大事故災害評価 top

発電炉の大事故のさいの災害評価を詳細に行なった日本の研究としては、一九六〇年に科学技術庁からの委託によって日本原子力産業会議が行なった『大型原子炉の事故の理論的可能性及び公衆損害額に関する試算』が公表されている。

その結果のあらましを述べてみょう。

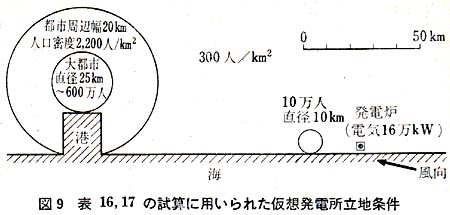

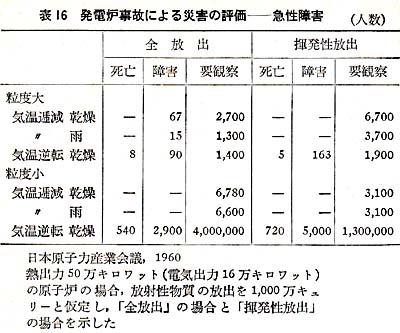

試算で仮定されているのは熱出力五〇万キロワット(電気出力にして約一六万キロワット)の原子炉であるから、現在の電気出力一〇○万キロワットの大型発電炉の約六分の一のものである。

この場合、炉内には、ほぼ五億キュリー(炉停止後二四時間値)の放射性物質が内蔵されているが、その五十分の一にあたる一〇〇〇万キュリーの放出を、全成分放出の場合と、揮発性成分放出の場合に分けて、それぞれ考えている。

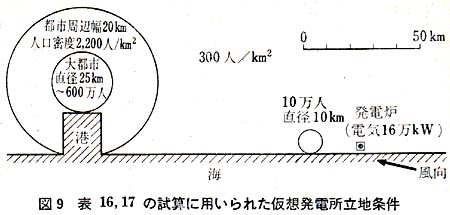

また敷地としては、原子炉は海岸にあり、敷地境界から炉までは八〇〇メートル、炉から二〇キロ、一二〇キロの所にそれぞれ人口一〇万、六〇〇万の都市があって、都市に向けて秒速数メートルの風が吹いているとする(図9)。 |

|

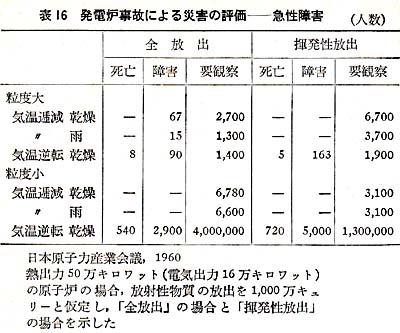

表16に示したのは、急性障害による人的被害を示している。

第一にいちじるしいのは、気象条件による大きな変動である。

大気に気温の逆転層があると放射性煙霧はたなびいて、被害を大きくする。

日本では、逆転層の発生はよくおこるものである。

表16の最下段の人数を見ればわかるように、この逆転時には、被害は大都市に及ぶことになる。

この表を見るにあたって、これは急性障害のみであって、遺伝ならびに晩発性の障害が一切入ってないことに注意しなければならない。

「要観察者」とは二五〜一〇〇レムの照射をあびた人であって、その人々のガン発生率は、大人では約二倍に、胎児、小児では十倍以上に増大するであろう。

また、急性障害が放射線量にいちじるしく依存していることも注意していただきたい。 |

|

今の大型発電炉は出力が、この六倍なのであるから、死の灰もまた六倍となる。

従って、ここで要観察者といわれている人は、同じ条件の時に一五〇〜六〇〇レムの照射をあびることになり、その内の多くの人は死亡するであろう。

まことに怖るべき大災害である。

土地および作物の汚染など、物的被害の方はどうであろうか。

表17に結果の一部を示してある。

数百万人の人の立退きによって出現するゴースト・シテイのありさまを想像することができるであろうか。 |

|

立退きの基準は表18のように仮定して計算されていることをつけ加えておく。

損害金額の推定は、一五年あまり前に行なわれたこの試算は、現在では全く通用しない。

たとえば、死者に対して八五万円、立退きに対して、都市では六〇万円、農村では三五万円という数字を基礎にしているからである。

少くとも一桁以上の過小評価である。

しかも、原子力災害補償の上限額の六〇億円は、この推定金額をもとに決められて以来、現在もそのままになっている。 |

|

11 アメリカにおける大事故災害評価

top

アメリカ原子力委員会では、一九五七年に熱出力三〇万キロワットの発電炉について詳しい試算を行なったが、さらに一九七四年にはマサチューセッツ工科大学のラスムッセン教授を中心にして大規模な計算を行なった。その結果を見てみよう。

新しい計算は、電気出力一〇○万キロワットの大発電所について行なっている。

PWR型およびBWR型の最大事故に対する不利な気象条件の元における災害の規模は、表19に示したようである。

この報告に対してアメリカ国内ではいろいろな方面から批判がおこっているが、アメリカ物理学会の軽水炉安全検討委員会が指摘しているのは次のような点である。

まずこの計算では、汚染地域からの退避を考えているが、低汚染地域からの退避を考慮に入れないと、晩発性ガン発生数も遺伝障害数も一挙に約二五倍にしなければならなくなる。

そういえば、高汚染地域はほぼ二時間程度で退避するとしているが、もし退避が行なわれなければ急性の死者の数は九一〇〇人となると報告自身が述べている。

肺ガン・甲状腺ガンも過小評価されている。

何よりも、これは広大な国土を持ったアメリカの話であって、私達の場合にはそのままにはあてはまらない。

アメリカ原子力委員会の仮定では、平均の人口密度は一万マイル約三〇〇人(一平方キロに約一二〇人)であって、日本の場合とは全く違うのである。

報告に具体的に炉からの距離と照射線量との数値関係があげてあるのは、PWR炉の最大事故(報告で「PWR2型」と呼ぶタイプ)で、気温逆転層があり、風速〇・八メートルのときである。

この時のありさまを図に示して、大飯発電所の場合と重ねてみた(図10)。

この時は、死の灰の雲は、七・六度の扇形に遠く風下にひろがる。

これが小浜市を通過するとすれば、市全体が五〇〇ないし一〇〇〇レムの汚染範囲に入ってしまうことがわかるであろう。 |

|

top

****************************************

|