|

��������������������������������������������������������������������������������

Index �����@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@����

���́@�N���[�Y�h�E�V�X�e���͉\��

�@1�@���q�͔��d�́u���v top

�@���ܐ����������ɖ�������Ă��āA�o�ϓI�ȉ��i�ō̌@�ł���ƍl�����Ă���E���������̑��ʂ͖��l�Z���g���ł���B

�@���̂����̃E����235�͈�p�[�Z���g���炸�A�g�����炢�ɂ����Ȃ��B

�@�����E����235�����������p�ł��Ȃ��y���F�����̌��q�͔��d�ɗ���Ƃ���ƁA���ꂩ�瓾����G�l���M�[�͐Ζ����Z�ň�Z�Z�Z���L�����b�g���A�ΒY���Z�ň�l�Z�����g�����炢�ɂȂ�A����͌��͊�������z����Ă���Ζ������Ɠ����x�̃G�l���M�[�����ɂ����Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B

�@���ΔR�������̑唼�͐ΒY�ŁA����͑S���E�Ŏl�`�����g���ɂ��B���Ă���B

�@����ł̓E���������͐ΒY�̎O�\���̈�ȉ��Ƃ������ƂɂȂ�B

�@����ł͊j����̌��q�͂������̃G�l���M�[�������Ƃ����̂͑S���ł���߂Șb�Ȃ̂ł��낤���B

�@���́A���q�͔��d�̖�������ɂ͈�̑O�����āA�����ɂ͂��̏��������������K�v������̂ł���B

�@���̌��������Ă���̂̓v���g�j�E���ł���B

�@�V�R�E�������̋��E�O�p�[�Z���g���߂�E����238�����ׂĊj�������̃v���g�j�E��239�ɕϊ������邱�Ƃ��ł���A��l�Z���g���̃E���������ׂĊj�R���Ƃ��ė��p�ł��邱�ƂɂȂ�B

�@���ꂾ���ł͂Ȃ��B

�@�����悤�Ƀg���E���S�����q�����ĂĊj�������̂���E����233�ɕϊ������邱�Ƃ��ł���̂ŁA�g�p�\�Ȏ����ʂ͔���I�ɑ����邱�ƂɂȂ�B

�@���āA�Ύ�̖�������E����235�̈ꌴ�q�����q�F�̒��Ŋj���������ƁA���ϓ�E�܌̒����q����������B

�@���̂����̈�́A���q�F�̘A�����������������邽�߂Ɏg�p�����B

�@�c���������q��E�܌́A���q�F�̓�������ю��ӂ̕����ɋz������ĂȂ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��邪�A���̈ꕔ���̓E����238�ɋz������āA������v���g�j�E��239�ɕς��Ă���B

�@�j�R���Đ��Y�̓x�����A�E����235�̈ꌴ�q���Ȃ��Ȃ��Ă��̑��Ƀv���g�j�E��239�������q�ł��邩�Ƃ��������ŕ\�킵�A������u�]����v�Ƃ����B

�@���q�F�̍\���A�ׂ����͂��̉^�]�̕��������߂�ƁA�]����͂��܂��Ă��܂��B

�@���݂̌y���^���d�F�̓]����͔R���T�C�N���ς���Ɓ��E�ꂭ�炢�ŁA�R�[���_�[�z�[���^�̂悤�ȍ��������E�K�X��p�F�ł́Z�E�����炢�ł���B

�@������ɂ���A�]����͈��菬�����̂ŁA���Y�����v���g�j�E���R���͏�����E����235�R����菬�����A���̎����ɂ͉����B

�@�]���䂪���荂���F�́u���B�F�v�i�u���[�_�[�j�ƌĂ�A�g�����R����葽���̔R������肾���悤�ɂ����āA�傫�Ȋ��҂��������Ă���B

�@2�@���B�F�̌��� top

�@���́u���̌��q�F�v�ł��鑝�B�F�ɂ��ẮA���ܐ��E�e���������ĊJ������������Ă���B

�@�]������ł��邾���グ�đ��B�F���������邽�߂ɂ́A�z���ɂ�鑹�������炵�A�����q���ł��邾���o�ϓI�ɗp���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@����ɁA�����q���z�����E����235���j��������銄�������߂邽�߂ɁA���܂ꂽ�܂܂̑��������q���������Ȃ��ł��̂܂ܘA�������̍��ɗp����B

�@�x�������q�ł́A�E����235�ɋz��ꂽ���A��ܕ��̈�͊j������N���Ȃ��܂܂ŏI�邩�炾�B

�@�܂��A���������q���F����O�ɘR���Ɩ��ʂɂȂ邩��A�����L���ɗ��p���邽�߁A���͂��E�����ł�����ł���B

�@������u�t�����P�b�g�v�Ƃ����B

�@�������āA���B�F�ł́A�����q�����������ɍ����̂܂ܗ��p����̂ł��邪�A���̂悤�ȃ^�C�v�̂��̂��������B�F�Ƃ����̂ł���B

�@�����q�����������ɗp���邽�߁A�����q������������ʂ̑傫���y���Ȃǂ��p�ނɗp����킯�ɂ͂䂩�Ȃ��B

�@�܂����^�̘F�S���甭�����鑽�ʂ̔M���拎�邽�߂ɂ́A�K�X�ł͍���ł���B

�@���̂悤�ȗ��R�ŁA��p�ނɂ͉t�̋������p�����邪�A���݊e���ŊJ�����̂��̂́A��������n�Z���������i�g���E����p����i�g���E����p�������B�F�ł���B

�@���̑��Ⴉ����A�����F�̍H�w�I���S���ɂ́A�]���̌y���F�ȂǂƂ͈ق������L�̖�肪�������݂��Ă��邱�Ƃ��킩��B

�@�����ނ̂Ȃ������F�ł́A�\�������������Ƃ��F���̂��u���[�L��������A������u���̃t�B�[�h�o�b�N�v�ƌĂ�鐫���������Ȃ����߁A�F�̈��S���́A���̍H�w�I�Ȑ��䑕�u�ɂ����ς�ˑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�����ʂ茴�q���e���������R�₷�̂������F�ł���B���̏�A�Ő��̂悢�v���g�j�E�����R����u�����P�b�m�̒��ɑ��ʂɓ�������Ă���A���̏㐅�ƌ�����������������i�g���E�����ʂɎg���Ă��āA���C������ł͉t�̃i�g���E���Ɛ��Ƃ��Ǖǂ��ւ��ĂĔM���������邱�ƂɂȂ��Ă���B

�@�ډ��A��錧������Ɍ��ݒ��ŁA�킪���ŏ��̎����p�������B�F�ƂȂ�\��́u��z�v�̗�ł��A�_���v���g�j�E����Z�O�L���O�����A���Z�k�E�������l���L���O������������A�i�g���E���͖������Z�Z�g���̗��ʂ������[�v��n���i�e�ςɂ��ăi�g���E���O�Z�Z�������[�g���j���g���Ă���B

�@�����A���^�F�A���p�F�ƂȂ�A�����̗ʂ͂���ɔ�Ⴕ�đ������邱�ƂɂȂ�B

�@�M�o�͖��܁Z���L�����b�g�A�ډ��̂Ƃ��됢�E�ő�̍������B���^�F�ł���\�A�̂a�m�h�Z�Z�Z�F�ł́A�F�S�e�ϓ�ꎵ�Z���b�g���A�i�g���E���̗e�ʂ͖���Z�Z�������[�g���ŁA���̗��ʂ͖�����O�Z�Z�������[�g���ɂ̂ڂ��Ă���B

�@�������B�F���������Ȃ���A�j����G�l���M�[�́u�����v�̃G�l���M�[�����Ƃ͂Ȃ肦�Ȃ��̂����A�ȏ�̂悤�Ȍ���́A���q�͑S�̂��܂��H�Ǝ��������܂ފJ�������̒i�K�ɂ���Ƃ������Ƃ������Ă���B

�@3�@�j�R���T�C�N�� top

�@���q�͂��G�l���M�[�Y�ƂƂ��Ď������関���ɁA�E�����A�v���g�j�E�����ǂ̂悤�ɗ���A���p������ׂ����A���������}���j�R���T�C�N���Ƃ�ԁB

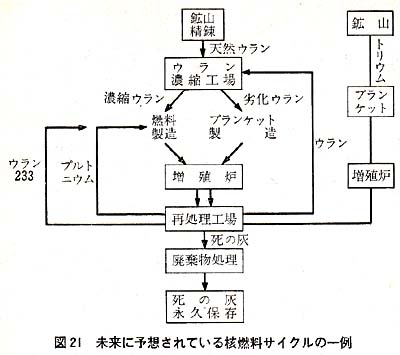

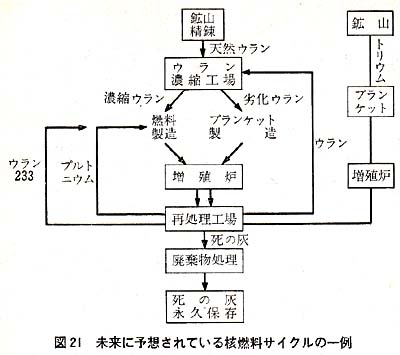

�@�}21�ɂ��̈�������������A�V�R�ɎY�o����E�����z����n�܂��āA���̊D�̔p���������܂ł̂��̃V�X�e���̒��ŁA�E�����A�v���g�j�E���̐��Y�E����o�����X��ۂ��Č����悭�s�Ȃ���̂����z�ł���B

�@����ɁA�g���E������̃E����233���Y������������B

�@���́A���̊j�R�����u���B�v����Ƃ����̂́A��ϋC�̒����b���Ƃ������Ƃ��������Ă����˂Ȃ�܂��B

�@�]����͈���킸���ɏ�܂�邾�����̂ŁA������R���̓�{�̊j�R������������܂łɗv���鎞���i�u�{�����ԁv�j�́A���Ȃ蒷�����̂ŁA����ł͈�ԒZ���\�A�̌v��ŐS���Z�N�A�A�����J�̂���ł͓�ܔN�Ƃ������Ƃ���ł���B

�@�Ƃ��낪�����Ɣ�ׂ�Ȃ�A���̊j�R���T�C�N���̐}�͂܂��S�����z�I�Ȃ��̂ɂ����Ȃ��B |

|

|

|

�@���������S�̈ʒu���߂鑝�B�F�������J���̒i�K�ɂ����āA���ꂪ���p�������ɂ͂��Ȃ�̔N�����K�v�Ȃ̂ł���B

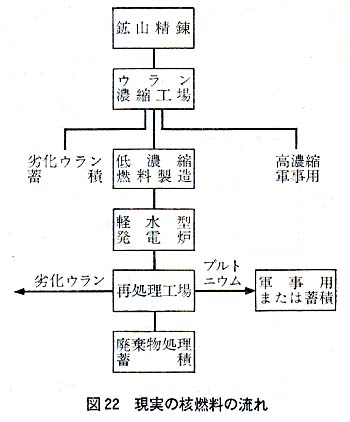

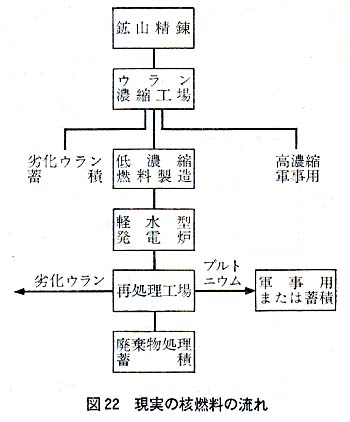

�@���݂́A�]���Ċj�R���͐}21�̂悤�ȏz���s�Ȃ��Ă��炸�A�V�R�E�����̒�����E����235����o���Ďc���E�����Ƃ��Ď̂ċ���A������������D�^�̏���̗��ꂪ���������ł����i�}22�j�B

�@���Ȃ킿�A�y���^���d�F���͂���ŁA�㗬�ɂ͔Z�k�E�����̐����H��A�����ɂ̓v���g�j�E��������ړI�Ƃ����ď����H�ꂪ����B

�@���Y���ꂽ�v���g�j�E����R���Ƃ��Ċҗ�����̂͂܂������I�Ȓi�K�ŁA����͏����Ɋ��҂��đq�ɂɐϏグ���Ă���B

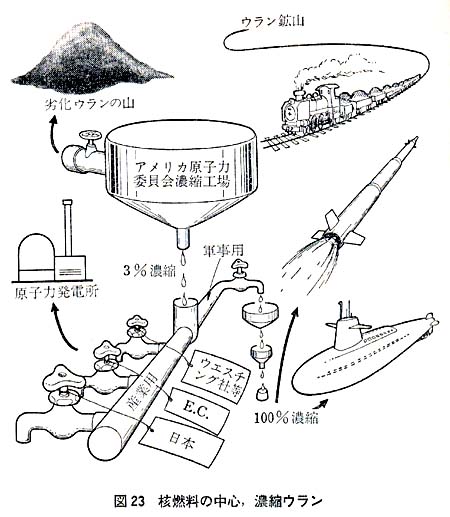

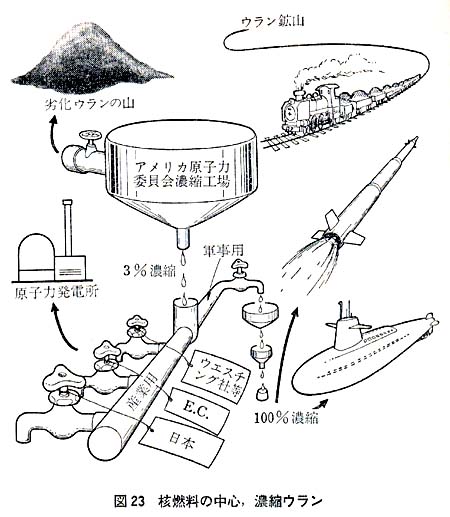

�@������킩��₷���G�Ŏ����A�}23�̂悤�Ȃ����ɂȂ邾�낤�B

�@4�@�j�R���̍ď��� top

�@�j�R���͂��炩���ߒ�߂�ꂽ�R�ēx�ɒB����ƁA���q�F�����o���āA�ď����ƌĂ��H���ւ܂킷���ƂɂȂ�B

�@�������āu�g�p�ς݊j�R���v����R���c��̃E������A�V�������������v���g�j�E���Ȃǂ̖����p�̊j������������������A����A�j�������������������āA�ۊǂ��₷���`�Ԃɂ���Ȃǂ̍H�����u�ď����v�ƌĂ���̂ł���B

�@���q�͔��d������A���e��ɓ���đ����Ă����g�p�ς݊j�R���́A�ď����H��̒����p�����ŁA������x��p�i���u�j����B

�@�ď����ɂ͂������̕��@���������Ă��邪�A���E�e���Ŏ��p����Ă���̂̓s���[���b�N�X�@�ŁA���ݓ��C���Ɍ��ݒ��̓��͘F�E�j�R���J�����ƒc�̍H��ł��A���̕��@���̗p����Ă���B

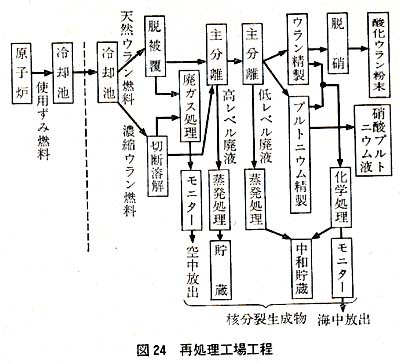

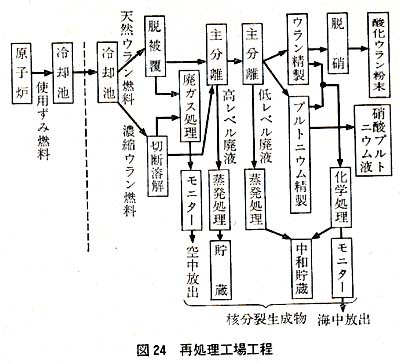

�@���̃s���[���b�N�X�@�ɂ��ď����H���́A

�@�@�R���̔핢�ǂ���������A

�@�A�R�����Ɏ_�Ȃǂŗn������A

�@�B�n�}���o�ɂ��E�����A�v���g�j�E���ȂǂƊj�����������Ƃ�����

�A�C�v���g�j�E���̒��o����уE�����̉���H�����琬�����Ă����i�}24�j�B

�@�A�����J�^�y���F�̔R���̂̏ꍇ�ł���A�W���R�j�E�������̔핢�ǂ��g���Ă���̂ŁA�܂����u����ɂ�邹��@�ŎO�Z���`���炢�̏��Ђɐؒf����B

�@���̏��Ђ́A���̂܂ܗA���V���[�g�ɂ��A�Z�o�n�𑅂ɑ���A�����ŏɎ_�ɂ��n������B

�@�W���R�j�E�������͗n�����Ȃ��̂ŁA��_���E������A���̊D���������w�I�ɐN�o�n�������B

�@�n���Ȃ������핢�ނ́A���Ȃ荂���x���̕��˔\���������ő̔p�����Ƃ��āA�����ɂŐ������������B |

|

�@���ɃE�����A�v���g�j�E������ъj�������������܂ޏɎ_�n�t����A���ꂼ�������̂��A�n�}���o�H���ł���B

�@�E������v���g�j�E���̓g���u�`���ӎ_�i�s�a�o�j�ƌ������ē��ʂȉ��������`�����A����̓h�f�J���Ȃǂ̗L�@�n�}�ɂ悭�n������B

�@����A�j�����������͗L�@�n�}�ɒ��o����Ȃ��B

�@�������ĕ������\�ƂȂ�B

�@�ď����H�g�Ƃ����̂́A���̉��w�H�ƃv�����g�ł���B

�@�H�����̕����̈ړ��́A��Ƃ��ĉt�̂ɂ��čs�Ȃ���B

�@���w�H��ɂ��肪���Ȕz�ǂȂǂ���̘R�ꂪ���R������ł��낤�B

�@���w�H�g�ƈ���āB���̘R��͂������Ɋ��ւ̕��ː������̕��o�Ƃ������Ƃ��Ӗ����A�d��Ȏ��̂ƂȂ�B

�@����ŁA�z�ǂȂǂ���̘R�ꂪ���ւ̕��ː������̕��o�ƂȂ�Ȃ��悤�u�����߁v�\����ݔ�����K�v��������B

�@������R���e�C�������g�ƌĂ�ł���B

�@�܂��L�@��i��h�f�J���Ȃǂ̉Ђ��邢�͔������������₷���������ʂɈ����Ă���̂ŁA���̑���\���Ƃ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�܂��A���������͋������˔\�����т������Ȃ̂ŁA�^�]�ێ�͂��ׂČ����R���N���[�g�̕ǂ��ւ��ĂẲ��u����ɂ��˂Ȃ�ʂƂ�����������Ă���B

�@�̏Ⴊ�������Ă��A�ڋ߂��ďC������Ƃ��������Ƃ͊ȒP�ɂ͂ł��Ȃ��̂ł���B

�@�܂��A�ՊE���̂ƌĂ�錴�q�͎{�ݓ��L�̎��̂�����B

�@�E����235��v���g�j�E��239�Ȃǂ̊j�����������́A������i�ՊE�ʁj�ȏ�W�܂�Ɗj������������B

�@�ď����H��ł͗L�@�n�}�̂����ɂ����̃E������v���g�j�E�����n���Ă���B

�@�����̗L�@�n�}�͒Y�f�␅�f�Ƃ����������q�̌����ނƂ��ēs���̂悢���������������q�j����ł��Ă���̂ŁA�j����͑�ϐ����₷���Ȃ��Ă���B

�@�������ėՊE���̂������L�^����邱�ƂɂȂ�B

�@���Ƃ��A�A�����J�̃A�C�_�z�̍ď����v�����g�ł́A���܋�N��Z���ƈ��Z��N�ꌎ�̓��A�ՊE���̂��L�^����Ă���B

�@�ՊE���̂�h�����߂ɂ́A�H���̊e�i�K�ɂ��āA���ʁA�Z�x����ь`��ɂ��Č��d�ȊǗ�������K�v������B

�@5�@�ď����H��Ɗ� top

�@���q�͔��d�̊����S���̗v���Ȃ����̂́A�j�R���ď����H��̊����S���ł���Ƃ�����B

�@���Ƃ����펞�ɂ����錴�q�͔��d�����̂��̂̕��˔\���o��ጸ�������Ƃ��Ă��A�ď����H�ꂩ��̕��˔\���o����u���Ă���̂ł́A���������̓w�͂����Ӗ��ɂȂ�ł��낤�B

�@���̂��Ƃ��ȉ��̗�Ő��l�������Đ������Ă݂傤�B

�@��錧���C���ɂ́A���͘F�E�j�R���J�����ƒc�̊j�R���ď����H�ꂪ���ݒ��ŁA��㎵���N�ɑ��Ƃ��n�߂邱�Ƃ�ڕW�ɂ��āA���ܔN�Ɏ��^�]���J�n�����B

�@�܂��A���������{���q�͔��d��Ђ����Z���L�����b�g�̌y���^���q�͔��d���i���C�F�j�����ݒ��ł���B

�@���Z���L�����b�g�Ƃ����A�ډ��̂Ƃ���킪���ő勉�̌����ł���B

�@���Ă��̓�̌��q�͎{�݂����ɕ��o������˔\�̗ʂ������Ɣ�ׂĂ݂傤�B

�@�C�̔p�����Ƃ��ɃN���v�g��85���A�ď����H��͈���ɔ��Z�Z�Z�L�����[���o����B

�@����A��Z�Z���L�����b�g���̂a�v�q�^�����ł́A����������܁Z�L�����[�ł���B

�@���Ȃ킿�ď����H��̕��o�ʂ͌����̂���̌\�{�ȏ�ł���B

�@�t�̔p�����Ƃ��ău�ď����H��ł͈�����L�����[���C�݂����E���L�����ɕ�������B

�@����A�։ꌴ���̎��т́A��㎵��N�x��N�����聛�E�ꎵ�L�����[�ł��������A���C�����ł���L�����[���炢��\�肵�Ă���B

�@�]���Ă��̏ꍇ�A�ď����H��͌�����N��������ŕ��o���Ă��܂����ƂɂȂ�B

�@������g���`�E���i�O�d���f�j������B

�@�ď����H��͈����Z�Z�L�����[�̃g���`�E������o����̂ɁA�����͂��낢�덷�����邪�A�قڈ�N�Ɉ�܁Z�`��Z�Z�L�����[����o����B

�@���ĊC���ɕ��������p�t�ɂ͈����Z�E���L�����[�̕��˔\�i���e�j�E���A�Z���E���Ȃǂ���Ƃ����j�ƁA��Z�Z�L�����[�قǂ̃g���`�E������O�Z�Z�g���̔p���Ɋ܂܂�ĕ��o����邱�ƂɂȂ�B

�@�C�M���X�̃c�C���X�P�[����t�����X�̃��[�A�[�O�Ȃǂɂ���ď����H���i���C���̂���̓t�����X�̃T���S�o���Ђ�ʂ����[�A�[�O�̋Z�p�������j�͔N�J����Ȃ��������L�����[�����ݕ������Ă���B

�@����ŁA����ɔ�ׂ���邩�ɏ���������S���Ɠ��R���ƒc�͎咣���Ă����B

�@�������A���ɉ��݂�C���̏��S���ق��Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���[�A�[�O�̒������͐����[�g���ȏ゠��̂ɁA���C�͐��\�Z���`�����Ȃ��B

�@�������A���[�A�[�_�͉�����L���ŕ������Ă���̂ɁA���C�͈�L���̕����ǂ����v�悵�Ă��Ȃ������B

�@�����̔��Γ����̌��ʁA��E���L���Ƃ������ƂɂȂ������A����ł͕������Ċ�ߊg�U���������ł��A�݂ɖ߂��Ă��Ă��܂��ł��낤�B

�@���ɋ��Ƃ̖�肪����B

�@�����̎�v�Ȓ`���������ƂɈˑ����Ă���킪���ɂƂ��āA���q�͎{�݂Ƌ��ƂƂ̊W���A�]���̂悤�ɑO�҂ɂ�鋙�ƌ��̔����A�]���ċ��ƌ��̏��łƂ����������ŏ������Ă������Ƃ͑傫�ȊԈႢ�ł���B

�@�����ɂ����˔\�����̔Z�k�Ƃ������ۂ����łɒm���Ă���A���������̏ڂ��������͂��ꂩ��Ƃ����̂��ƂŁA���Ղȕ��o�͂��ׂ��ł͂Ȃ��B

�@���i�u�ԏ������u�̎g�p�ɂ��A�O�ɕ��o������˔\�̗ʂ����Ȃ��Ƃ��\���̈�ȉ��ɐ؉����邱�Ƃ͍���ł͂Ȃ��B

�@����Ȃ̂ɂ̓g���`�E���̏����ł��낤�B

�@�g���`�E���͎_�f�ƌ����������̌`�ɂ��Ă��܂��Ă͏�������Ȃ̂ŁA�R���n��O�ɋC�̂̂܂ܕ���������@����Ă���Ă��邪�A���p���͂���Ă��Ȃ��B

�@��x���p�t�́A�����x���p�t�Ƃ͈ق��������ŁA���Ȃ킿���Y�ƂȂǂƂ̂������ɂ����čł����G�Ȋ��������N���ł��낤�B

�@�C�̔p�����̓N���v�g��85�Ȃǂ̊�K�X����ŁA�������̏������@���\�ł��邪�A�Z�p�I�ɂ͕�����������K�X�̕ۑ��ɍ������B

�@�������ő�̖��́A�����̋Z�p�I�����ɒ��肵�悤�Ƃ��Ȃ����Ƃł������B

�@�ď����H�ꂩ��̕��o�ʃ[�����������邩�ǂ������A���q�͔��d�̊��J��ɐ^�ʖڂɎ�g��ł��邩�ǂ����̎����Ȃ̂ł���B

�@�������ӂ͔픘���x���Ƃ��Ĉ�N�Ɍ܃~�������̖ڕW�l�����������Ă���̂ɑ��āA�ď����H��ɂ͓����Ȋ���������݂���ĂȂ��Ƃ��������炩�Ȗ����͕��u���Ă����ׂ��ł͂���܂��B

�@6�@��ʂ̕��˔\�~�� top

�@�s���[���N�N�X�@�̍H���ł́A���q�F���Ő��������j�������������Ȃ킿���̊D���A�핢�ǂȂǂ̕����ߑ��u���炷�����������A�_�n���Ȃǂɂ��A������ɂ���킯�ł���B

�@�g�p�ς݊j�R���Ɋ܂܂�Ă�����˔\�̋��E��p�[�Z���g�܂ł́A���o�H������̍����x���p�t���ɏW�߂��A�Z�k����āA�����x���Z�k�p�t�ƂȂ�B

�@���̍����x���p�t�́A�X�e�����X���̃^���N�ɓ���ĕ��˔\����������܂ŕۑ����邱�ƂɂȂ�̂ł��邪�A���͂���͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��̂ł���B

�@���˔\�̌�������x�z����͎̂����̗ǂ��X�g�����`�E��90��Z�V�E��137�Ȃǂł���B

�@�����̕��ː����f���ŏ����݂����ʂ̏\�����̈�ɂȂ�̂ɂ͌܁Z�Z�N������B

�@����ȍ~�̓v���g�j�E����A�����V�E���Ȃǂ���Ƃ��Ďc�邱�ƂɂȂ�A���������̌�����͋ɒ[�ɒx���Ȃ�̂ł���B

�@��g���̎g�p�ς݊j�R�����番�����ꂽ��Z�Z���L�����[�̔Z�k�p�t�́A�܁Z�Z�N�����Ă��܂���Z�L�����[�c���Ă���Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�����Ĉ�㔪�ܔN�ɘZ�Z�Z�Z���L�����b�g�̌����Ƃ������q�͈ψ���̒����v�悪��������Ƃ���A���̎��̍����x���p�����̗ʂ́A�N�ԎO���Z�Z�Z�Z���L�����[�ɒB����Ɛ��肳��Ă���̂ł���B

�@�]���āA�~�ϗʂ��l����A�܂���X���o���������Ƃ̂Ȃ��댯�ȑ�ʂ̕��˔\���������y�̂ǂ����ɁA�Ƃ肠�����͓��C���ɂ��������ނ��ƂɂȂ�B

�@����A���̔p�t�͕��˔\�ɂ��M���o���A���Ȃ蕅�H���S�����̂ŁA�^���N�͐��₵�ĔM���������Ă��K�v������B

�@�܂��A�������ː��̍�p�ŕ������Đ��f�₻�̑��̕����K�X����������̂ŁA�K���ɔr�C���ł����Ȃ��Ɣ����̋��������B

�@�����Ƃ����Ă��A�����^���N�ɓ���ĕ����Ă����킯�ɂ͂����Ȃ��̂ł���B

�@�܂��A�^���N�̎��������������O�Z�N���炢�ƍl�����Ă���B

�@�u���炢�v�Ƃ͐S�ׂ��b�ł͂Ȃ����Ǝv����ł��낤���A�悭�l���Ă݂�Ό��q�͂��������Ă���܂��O�Z�N���܂肵�������Ă��Ȃ��̂ŁA�Ő�i���̃A�����J�ł����A����ڂ̃^���N���g���Ă���킯�ŁA�Z�p�ɂƂ��čł���Ȍo�����~�ς���Ă��Ȃ��̂�����ł���B

�@�܁Z�Z�N����������ƂȂ�A�����ォ�̃^���N�ɓ��ւ��Ă䂭���d�����Ȃ��B

�@�����������Ƃ��ʂ����Ď����ł��邩�ǂ����B

�@�����A���̊Ǘ��Ɏ��s���č����x���p�t�����ɕ��o���ꂽ�肷��Ȃ�c�c����͑z�����ł��Ȃ��[���ȍЊQ�ƂȂ낤�B

�@�^���N�����͂������Č����ėǂ����@�ł͂Ȃ����B��p��������B

�@�A�����J�́A���̂��߂����ɐ��S���~���g�����Ɛ��肳��Ă���B�̐S�̈��S���ɂ��Ă����S�N�ɂ킽��ۏ�ȂǒN�ɂ��ł���͂��͂Ȃ��B

�@�ɂ�������炸�ˑR�Ƃ��Ă��̕��@���̗p����Ă���̂́A���̕��@�ȊO�ɓK���ȍH��K�͂̕��@���܂��Ȃ�����ł���B

�@�A�����J�ł͈�㎵��N�ɍ����x���p�t�ɂ��Ă̐V��������q�͈ψ���o���A����ȏ�̔p�t���H����ɒ������邱�Ƃ�F�߂��A��Z�N�ȓ��ɌŌ`�����č��̎w�肷��ŏI������ɔ������邱�ƂƂ����B

�@�ŏI������Ƃ��Ă̓J���U�X�B�̊≖�B���g�����Ƃɂ��āA��l�q�͕��a���p���ۉ�c�i�W���l�[�u�j�Ŕ��\�����B

�@�Ƃ��낪�A���̌�n���w�I�ɓ�_�����邱�Ƃ��w�E����A�ŏI����ɂ͎����Ă��Ȃ��B

�@�Ō`���Ƃ����̂̓K���X�����邢�̓Z���~�b�N�i������j���Ȃǂ̏������s�Ȃ��A����ɂ���ĕ��˔\�����ŐN�o���ꂽ�肵�āA�������ړ����Ȃ��悤�ɌŒ肵�悤�Ƃ�����̂ł���B

�@�����̕��@����������Ă͂��邩�A�H��I�K�͂̌Ō`���Z�p�͊m�����Ă��Ȃ��B

�@���̂悤�ɁA�Ō�܂Ŏc��u���̊D�v�̎n���̂������킩��ʂ܂܂ɁA��e�ʂ̌��q�͔��d�����A���X�ƌ��݂���Ă��錻��\�\�܂�Łu�֏��̂Ȃ��}���V�����v���A���X�Ɍ��Ă��Ă���悤�Ȃ��̂��\�\�Ƃ�����g�́A�u�������Ė��v�ȕ\���ł͂Ȃ����I

top

��������������������������������������������������������������������������������

|