|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5

6 7

8

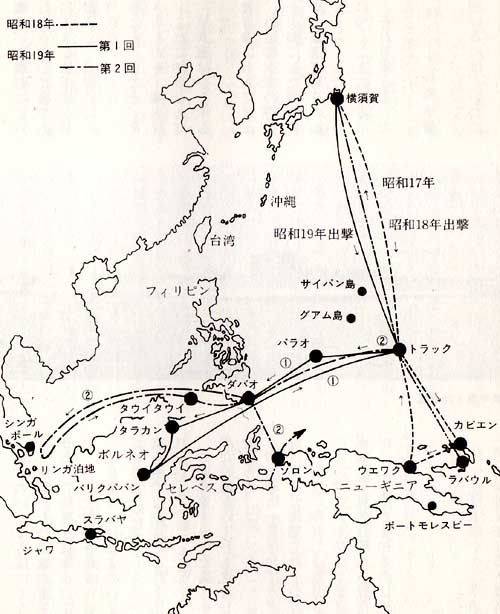

4�@�u�t�J�v�����m�֏o��

|

�쒀�́u�t�J�v

|

�@�������́A���a�\���N�\�ꌎ����t�ŁA���쒀���̋쒀�́u�t�J�v�ւ̏��g�݂𖽂���ꂽ�B

�@���̑��쒀���́A���a�\��N�ꌎ�����t�ŋ쒀�́u���J�i�ނ炳�߁j�v�u�[���i�䂤�����j�v�̓�͂������ĕҐ�����A���͑���ꐅ��������쒀���Ƃ��Ĕ��������B

�@�����ē�����\����Ɂu�܌��J�i���݂���j�v���A���N������\�Z���Ɂu�t�J�v���������̂ł������B

�@���̌㏺�a�\�O�N��������ɑ�O�͑���ꐅ������A���N�\�\�ܓ��ɍĂё��͑���ꐅ������Ƃ��̏����������A����ɏ��a�\�ܔN�\�ꌎ�\�ܓ��ɂ͑��͑���l��������ƕϑJ�����B

�@���̌�u�[���v�́A���a�\���N�\�ꌎ�\����ɍs�Ȃ�ꂽ��O���\�������C��Œ��v���A���N�O���ܓ��A�N���p�ōs�Ȃ�ꂽ���B���E�X�^�����[�A�̖���i�ČR�ď́B���{�������ď̂Ȃ��j�ł́u���J�v�����ނ̂����A���������]�Ζ��߂����Ƃ��ɂ́u�t�J�v�́A���͑���l����������쒀�������ł������B

�@���̌�u�t�J�v�́A�s�����̏��a�\���N�\�ꌎ�O�\���t�ő��͑���ꐅ�������쒀�������ƂȂ����B

�@���̎��ɂ͑�쒀���́u�t�J�v�̗��͂́u���I�i�����j�v�u���J�i������j�v�u�܌��J�i���݂���j�v�ɂȂ�̂ł���B

�@�����ɓo�ꂷ��u�t�J�v�͑���́u�t�J�v�ł����i����͖����O�\�Z�N�v�H�A����r���ʎO���܃g���j�u���I�v�^�̈ꓙ�쒀�͂ł���B

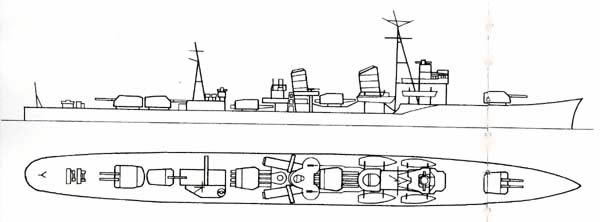

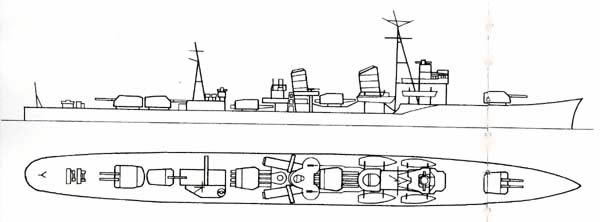

�@���̗v�ڂ́A���̒ʂ�ł������B

����

��r����

������

�ő啝

�h��

�@�֏o��

����

���C

�������ˊ� |

���a12�N

1,685�g��

107.5���[�g��

9.9���[�g��

3.5���[�g��

42,000�n��

34�m�b�g

12.7cm�A���C��2��A4��

12.7cm�P���C��1��A1��

61cm�l�A��2��A8�� |

|

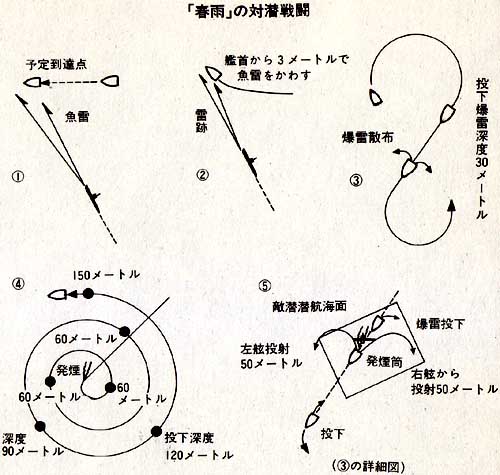

�����m�푈�O�̋쒀�͢�t�J���2�쒀�͂̃}�[�N�Ƣ�t�J��̃}�[�N���h������

���ǂł���B���̎ʐ^�͐�́u������̍b�ォ��B�e��������

|

1 �Җ]�̐��ց@top

�@�Ƃ���ŁA���������]�Ζ��߂����Ƃ��A���̏��g�ނׂ��u�t�J�v�́A�������{���͂Ȃꂽ��̓��j���[�u���e�����̃��o�E���`�ɍݔ����A�K�_���J�i�������߂�������ȍU�h��̐^���������ōs�����Ă����B

�@�u��[���A����ʼn����A�{���̋쒀�͏��Ƃ��Ă̂�����ɖ߂�邼�v

�@�������́u�t�J�v���g�݂̖����������Ƃ��A�����v���ĐS�̓��Ŋ��ł����B

�@����Ƃ����̂��A���́u�����v��ފ͂��Ĉȗ��A�����ԁA�S�Ȃ炸�����{��C���c�̋��畔���̋��ǒ��Ƃ��āA��҂����̋����S���������ė���Ζ��ɂ��Ă������炾�B�m���Ɍ�i�̎w������͏d�v�Ȏd���ɂ͈Ⴂ�Ȃ����A�����̐�n�Ζ�����A����S���Ƃ������n�̌���Ζ��ɂȂ������Ƃɂ́A�ꖕ�̂��т����������������Ă����̂������B

�@�������́A�����ʼnY�̞����ɒ┑���Ă���q�D�u���m�ہv�̕֏�҂ƂȂ����B

�@�u���m�ہv�̑D���͓�l�p�̌��ŁA��b�����t�߂ɂ���A�Ȃ��Ȃ������炵�������B

�@�����ɂȂ�����K�����̉��m���́A�����������N���̒j���������A�ނ͂��ꂩ���̕��^�ł�����Ă���̂��A�����ȃg�����v����ɂ��āA�قƂ�nj��������Ȃ������B

�@������Ԃ����̌������͏I���A�߂������̎v���o�ɂЂ���̂ł������B

�@�i������u�����v�̐�F�����́A�����ǂ��̐��Ő���Ă���̂��낤���B�݂Ȍ��C���낤���c�c�B

�@����ɂ��Ă��A���̋������������A��l�O�̕����ɂȂ��Ă����Ƃ������c�c

�@����A�Ȃ�Ƃ��A���͂��̂悤�ɋ��炵�Ă����j

�@�������̉�z�́A�C���c�ŋ��炵����҂����ɒ�����Ă������B

�@�C�R�H�����K�{�������o������̏\���A���̏��N��������ł������B

�M���̔ނ�Ɍ������́A�C�R����ғ��̏����ɍs�Ȃ����N�Ԃ̋���������Ă����B

�@�O���̘Z�����́A���ʂ̒����҂̊�{����Ɠ��l�ɗ���A�����p���������B

�@����͂ނ��퓬�̌P���ŁA����Η��R�̕����Ȃ݂̐퓬�P�����s�Ȃ��̂ł���B

�@�����p�Ƃ����̂͐�������g�ɂ��A�����ł̍�ƌP���������B

�@���̏p�ȋ���ȊO�ɁA�C�R�̕��m�Ƃ��Ă̈�ʊ�{����Ƃ��������Ƃ��s�Ȃ��̂��B

�@�J�b�^�[�i�Z���ƌĂ��{�[�g�j���@�P���Ȃǂ����̒��ɂ���A����͌P���̒��ł��A���ɏd�����ꂽ�P���ł������B

�@���̌P���ɂ̗͑͂ƔE�ϗ͂�{���Ƃ����傫�ȈӋ`���������B |

�C���c�̐V������ŃJ�b�^�[�̖ҌP��

|

�@�C�̕��m�́A���ǂ��̊C�ŁA���̏���Ă���͂����ނ��킩��Ȃ��B

�@�̗͂ƔE�ϗ͂̂Ȃ��҂́A�����鐶���������玸���Ƃ��������Ⴊ�����B

�@����A�������ł͂Ȃ��A�퓬�ɒ��ʂ��āA�̗͂ƔE�ϗ͂̂Ȃ����m�͔s�k���邵���Ȃ��̂��B

�@������C�̐V�������́A�̂���`���I�ɁA���̌P���ɂ���ċ��ՂȊC�R���_�����������܂�Ă����B

�@�㔼�̘Z�����͓��ʋ��炪�s�Ȃ���B�O�����Ԃ̑̌��q�C���ӂ��ފ͑��͖����K�ƁA�O�����Ԃ̑��D�A�����i����j�A���@�i�G���W���W�j�A�H�i�Ζ�̌v�ʁA�e��̉��H�A�Ζ�e�X�g�Ȃǁj�̊e���ƁA�q��Z�p�̊e����ɐ�C�I�ɂ킩��ču�K��������̂ł���B

�@�ǂ̕�����A���{�C�R�̏n���Z�p�҂Ƃ��Ă̑f�{��g�ɂ������˂Ȃ�Ȃ��Ƃ����A�d�ӂ��������͂ɂȂ��Ă����̂ł������B

�@���̋����������̍g�炪�A���܁u���m�ہv�̑D�����猩����B

�@�����������ːF�̋�ɕ�����ł͏����Ă䂭�B

�@�{���m��쉺����u���m�ہv�̍b�Ɉ�l�������ނƁA�����m��ʌǓƊ����g���Ђ����Ă���B

�@���͂����܂킵�Ă��A�����L��ȊC�̂�Ȃ肪������肾�B

�@���āu�����v�Ζ��̂���ɂ́A���܂킹���Ȃ炸�߂��ɗ��́u�����v�̎p���������B

�@�P�͍s�������������A�܂����̂���͓G�����͂̋��Ђ��Ȃ������ɁA�C�炭�ȍq�C�������B

�@�������g�ӂɂ͂����A�e������F���Ⴂ���B����Ȋ��̍����炭��ǓƊ���������Ȃ������B

�@�i����ŁA�G�̐����͂ɂł��o��������A�����炭������Ȃ����낤�ȁc�c�j

�@�ӂƁA����ȑz�O���]���������߂�B���J��q�̂��Ȃ����Ƃ͐S�ڂ����A����ȂƂ��납����A�ǓƊ��Ɏ������т����̂悤�Ȃ��̂��������̂�������Ȃ��B

�@���݂������������̂��������S�z�͓I�����A�����������֏�҂��g���b�N����n�ɂ��낵���u���m�ہv�́A�Ԃ��Ȃ��쑾���m�C��œG�����͂̉a�H�ƂȂ����B

2 �u�t�J�v�̓��n��q�@top

�@���āA�������̓g���b�N��n�ŁA�쒀�́u�[��v�i�����A���͑���ꐅ�������쒀�������j�ɕ֏悵�A���o�E���Ɍ��������B

�@�\�ꌎ�\�����̂��Ƃł������B

�@�u�[��v�̏�g������A�\�������C��ɂ�����퓬���ɂ��A���������̌���̒��Ŏ��ʂ��낤�A�Ɗo�債���̂ł������B

�@�����A���o�E���ɒ����A�u�t�J�v�ɏ�͂���ƁA����܂ŗ\�z���Ă������ƂƂ܂�ł������^�����҂��Ă����B

�@�u�t�J�v�́A�����Â��퓬�ƒ����Ԃ̍q�C�ő��Չӏ��������Ȃ��Ă���A����̉��C�ƁA�㕔�\�����╺�����������邽�߂ɁA���n�ɋA�����邱�ƂɂȂ��Ă����̂������B

�@�u�����A���n�A��邼�v

�@�u�x�ɂ����邩�������ȁv

�@��g�������́A�����ǂ肷��悤�Ȋ�т悤���������A�������͜�R�Ƃ��Ă����B

�@���C��������ł���A�������H�̂������ɂ����߂Ă������ւ̊o�傪�����������ɁA�����������q�ʂ��������D�Ȃ̂��B

�@�������A���͂̊��������ɂ��Ă��邤���A��͂萶���ē��n�ɋA���Ƃ����������A����Ɋ�тɂȂ��Ă������B

�@�u�t�J�v�̉��C�Ɖ����̎�ȗv�ڂ́A���̒ʂ�ł������B

�@�@�@�@���q�C�ł���ւ������i���u�̎��̌����B

�@�@�A�@�O���\�������������U���u�̎��O���B

�@�@�B�@�l�Z�~�����p�@�e���A����Ɏˌ����x�̍�����܃~���@�e�Ɍ��������B

�@�\�������W�ɂ��ẮA���āA�����ΗU���ɂ�鎖�̔�Q�Ȃǂ�����A���̐�P�Ɋ�āA���̊댯�����Ȃ����悤�Ƃ��鏈�u�ł������B

�@���p�@�e�ɂ��ẮA�y���ɔ�т܂��G�͍ڋ@�̏P���ɂ������āA�l�Z�~���@�e�͔��ˑ��x�����������ƂƁA�ˌ����ɂƂ�����̏���������̂ŁA������܃~���ɂ����邱�Ƃɂ����̂ł���B

�@���̓����͑O�q�̂悤�ɁA�K�_���J�i�������߂���A���ӊC��ł��Ȃ范�����퓬���J�Ԃ���Ă���A�쒀���͖�Ԃ̋��s�⋋���Ɏ��o����āA��g�������͋x�{�����������Ȃ��L�l�������B

�@�{���̊C��퓬�C�����牓���͂��ꂽ�A���C���Ƃ����ẮA���S�����邱�Ƃ͕K��ŁA���ۂ̂Ƃ���u��������ȔC���͂������v�ƁA�{�����قǂ̐S���ł���������A���R�͂Ȃ�ł���A���n�A������Ƃ������Ƃ́A��g�������ɂƂ��Ă͑o��������ăo���U�C�����т����قǂ̏o�����Ƃ������̂ł���B

�@�u�t�J�v�͑��̋쒀�͐��ǂƂƂ��ɁA�d���u���Y�v����q���ă��o�E�����o�`���A�g���b�N��n�����Đj�H���Ƃ����B |

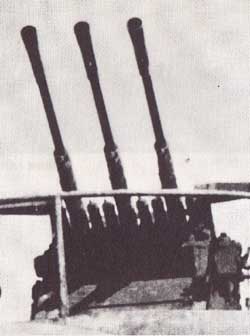

40�~�����p�@�e���琸�x�̍���25�~���@�e�Ɍ���

�ꓙ���m�́u���Y�v

|

|

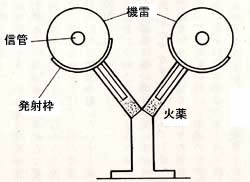

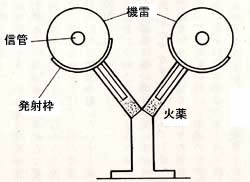

�d���������̃J�^�p���g����˂��o�����뎮�����@�@

|

�@�u���Y�v���J�^�p���g����˂��o���ꂽ�����@�@��@���A�͑��̏��q���Ă���B

�@�u�������A����Ȃӂ��ɑΐ����������Ă�����Ă�ƁA�{���ɐS�����ł��ˁv

�@����̐{�������́A������Ă����s�@�����グ�Č������ɂ������B�����́A�����������H��Ȃ̖ʁX���r���ӂ邢�A�͋��㕔�̎O�r�}�X�g�𗘗p���A���}�p�̖؍ނō�����ҋ@���̒��ł������B

�@�u���J��������A�Ȃ�������ɂ��Ă����Ƃ����킯����Ȃ����A�����@�̔������Ă邾���ł��A�C���炭�ɂȂ邩��s�v�c����ȁv

�@�����������S���������\��ł������B�퓬�s�����Ƃ͎v���Ȃ��A�܂�ʼn��K�A��łł����邩�̂悤�ȁA���a�Ȗ��邢�C���̍q�C�ł������B�C���Â��ŁA����������C���������j���ȂԂ��āA�����肪�o�����Ȃقǂł���B

�@�u�������A�E���ɓ쉺����D�c�������܂���v

�@�ˑR�A�{�����肪�C����w�����Ă������B

�@�u�ق��A���Ȃ�Â��^�̋쒀�͂�����ȁB��ǁA��ǁc�c�B���Ƃ̎l�ǂ́A����Ⴀ�A���D���ȁB�ǂ����{�������A���̋쒀�̖͂��O�킩�邩�H�v

�@�u�����ł��ˁA�w���_�x�c�c���ȁc�c�v

�@�u�����ƌÂ��^����B����Ⴀ�w�����x�^���B�吳����̌������v

�@�u����ȂɌÂ���ł����H�@�悭�킩��܂��ˁv

�@�u�킵�͈ȑO�w�����x�ɏ���Ă����Ƃ������ĂˁA�Â����Ȃ������͂���B���̌쑗�D�c�̘A���A�����ɐ��֒�����Ƃ������ȁc�c�v

�@�u�����ł��ˁB����ɂ��Ă��A��X�쒀�͏����Ă̂́A�퓬���A�A�����A����q���A���|�C�����āA�d���������ł��ˁv

�@�u�C������d���Ȃ��낤���B��͂����H�Ƃ╺���̗A���Ɏg���킯�ɂ�����ȁv

�@�u���Ƃɂ������A���{�C�R�ŁA��Ԃ̓�����́A��X�쒀�͂��Ⴀ��܂��v

�@�u�������������ȁB�Ƃɂ������̍q�H�́A���ꂩ��܂��܂��ɂ��₩�ɂȂ肻�����v

�@�u�������́A���n�A������A�Ȃɂ�������ł����H�v

�@�u�ʂɌ��߂Ƃ���v

�@�u�����ł����B�킽���͂܂��̋��A���āA��̏�ŐQ�܂���B���ꂩ��A���l��������Ă����قǕ������߂āA���ꂩ��A�Ȃɂ������炢�����ȁc�c�v

�@�������Ȃ��A���n�ւ̖������A���̂����q�C�ł������B

�@�u�t�J�v�̓g���b�N����n�ɓ��`����ƁA�҂��Ă����y���u�\��v�ƂƂ��ɁA�������ɓ��n�����ďo�`�����B

�@���o�E������g���b�N�܂ł̍q�H�Ƃ͂����Ă����A�g���b�N������n�܂ł̊C�́A�Ђǂ��r��A���[�����O��s�b�`���O���������A�r�V�ɂȂꂽ��g�����������������̏�Ԃ��Â����B���̂����A���ǂ�����G�����͂̍U�����邩������ʂƂ����ẮA��u���C�̋x�܂�ɂƂĂȂ��B�ΐ������@�����ł��炸�A���������S�ڂ����q�C�ł������B

�@�����ڂ��A�[��������������������ɕ����т����邱��ɂȂ�ƁA��g���������z�b�ƈꑧ�������A�~�Ɍ����G�߂̊C�������������A�ԓ��t�߂̍��ɂ�������Ă����ނ�́A���̊����ɂӂ邦������̂������B

�@�����ԂƂ����Z���ԂɁA�^�Ă��炢���Ȃ�^�~�ւ̓]���ɂ́A�B���ʂ��ꂽ�C���������v�킸�u�����v�Ǝ㉹���͂��n���ł���B

3 �K�����߂���ٔ�����틵�@top

�@���{��ɓ��`���A��g���̔����ɋx�ɂ���������ꂽ�B�ނ�͗��ɏオ��ƁA����ɂƑ���o���B

�@�ڂ����͉��{��w�ł���B

�@�ނ�̐S�́A�ꑫ�����Ɍ̋��֔��ł���̂������B

�@�ӂ���̍��������A�m��̓S�̉��̒��ɁA�Ƃ���̐g���l�Ɏ��R��D���Ă����g���Ƃ��ẮA�킸���ȋx�ɂ��A���̏���Ȃ����̂����͓̂���O�̂��Ƃł������B

�@���̂��̂����x�ɂ��A�܂������Ԃɂ����A���{��C�R�H���̃h�b�N�ɓ����Ă���u�t�J�v�ɂ��ǂ�ƁA�c���Ă�����g�����҂������ꂽ�悤�ɋx�ɂ�������ď㗤���čs���̂������B

�@���̌㔼�g���A�͂��邱��ɂ́u�t�J�v�̊O���h���͂����A�͂̓h�b�N����o�ĊݕǂɌW�������܃~���@�e�̎��t����҂��Ă����B

�@���a�\���N�̐V�N�́A�ٔ������틵���ɂ�������炸�A�g���z���̒��ɖK��Ă����B

�@�C�������₩�ŁA���{��R�`�́A�̂ǂ��Ȃ������܂��������Ă����B

�@�����A�����������ɂ��A��͂���������v���o��������i���������B

�@�u�t�J�v�̍b���猩����팩�ݕǂ̂�����Ɉɍ��������͂��┑���Ă����B

�@���̊͏�ɁA�㗤�p�M�������ڂ���Ă���B����͊�قȌ��i�������B

�@�u�����ɂ͕Ă𖧕������h�����ʂ����ڂ������ł���B�Ȃ�ł��K�_���J�i���։^�ԂƂ������Ă܂������v

�@�C���̈�l�����炵�����ł������B

�@�u���������ƂɂȂ��Ă����ȁv

�@�������́A�Ɉꍆ��]�����Ȃ���A�Ƃ����莨�ɓ����Ă���K�_���J�i���⋋�����v���ƁA�ÑR����C�����ɂȂ����B

�@�g�K������ցh�ƌĂ��⋋�����A�͂��߂̂��������A���D�ōs�Ȃ����Ƃ��ł����B

�@�������A�G������ɍq��@�Ɗ͒����������߂ɁA�A���D�Ȃǂł͊댯���傫���āA�ƂĂ����Ȃ��Ȃ����B

�@�A���D�ɂ����Čy���m�͂ɂ����@���Ƃ��A���ꂪ����ɁA���^�ō����̋쒀�͂ł̗A���ɂ��肩�����Ă����B

�@�쒀�͂͗[���ɃV���[�g�����h���̊�n���o�����āA�钆�ɃK�_���J�i�����ɂ��A�����A�G�̔�s�@������Ă���O�ɂ��̌��O�ɒE�o����Ƃ����̂ł��������A���̋쒀�͂ɂ��A�����A�ŋ߂ł͓G�̍����������Q�Ȃǂ̏o���ɂ���āA�v���ɂ܂����Ȃ���ɂȂ����B

�@�R�����o���J�����N���p�Ȃǂ́g���{�쒀�͂̕��h�Ƃ�����قǁA�킪�쒀�̗͂A�����͔�Q���Ă��錻��ł������B

�@�������A�K�_���J�i�����̓��{�R�ւ̕⋋����߂�킯�ɂ͂����Ȃ��B

�@���ɐ����͂ɂ��B���A���Ƃ������Ƃ܂ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B

�@���Ƃ��Ɛ����͂́A�G�͑D�ɂ������鋛���U�����s�Ȃ��̂��C���ł���B

�@���ɂ́A���̑傫�ȍq�m���𗘂��A�G�n�[���������A���݂ɂ�������C���������\�Ȃ̂ł���B

�@���̂悤�Ȑ퓬�C���ɂ����Ă����A���̖{�̂������ł�����̂��A�A���C���𖽂����āA����ɏ]�����˂Ȃ�ʐl�X�ɁA�������͂Ђ����瓯���̂ł������B

�@���̂��Ƃ́A�ގ��g�ɂ����Ă͂܂�ߏD�ł������B

�@�쒀�͖{���̊�P���⋛���U�����厲�ɂ����퓬�s�����Ƃ肽���̂��A�쒀�͏��̂˂������B

�@�����A�����炭���ꂩ��̂����A�A���C���ɂ����ƂɂȂ�ɈႢ�Ȃ��̂��B

�@������v���ƁA�Ȃ�Ƃ��C�̖œ��邱�Ƃ������B

�@�u�����z�u�ɂ��I�c�c�c���폀���I�v����ȍ��߂�������̂́A���̂��Ƃł��낤���B

�@���E�̂����Ȃ鍑�ɂ��Ȃ��A�����ꂽ���\�����_�f������┭�������{�l�̒m�b�ƋZ�p���A���ꂩ�炢�A�ǂ��Ő��������Ƃ����̂��B

�@�������́A���܂܂ł������ъ͓��ɂ��鋐��Ȏp�������Z��Z���`�����łȂ���A������v����������Ȃ��B

�@���̋�������������A�����Ȃ錘�S�ȓG�͂Ƃ����ǂ����v���Ă��܂��ł��낤�B

�@�Ɉꍆ�������͈ꌎ���{�A�K�_���J�i���������ďo�������Ƃ����B

�@�����A���̊͂́A������\����A�J�~���{�̖k���Ńj���[�W�[�����h�C�R�̏������ɔ������ꌂ�����ꂽ�B

�@���������A���̂��Ƃ�m��̂͌���̂��Ƃł���B |

�ɍ���������

|

4 �Ȃ����́u�����v�@top

�@�Ɉꍆ�����͂��܂��┑���Ă����ꌎ�O���̐��߂���A�H�쎺�ō�Ƃ����Ă��錴�����̏��ɐ{������������Ă����B

�@�u�������A���܁w�����x�����`���Ă��܂�����v

�@�u�����A�w�����x���c�c�H�v

�@�u�����C������A�����炵���ł��v

�@���̌��t���ƌ������́A��b�ɋ킯�������čs�����B

�@�u�����A�m���Ɂw�����x���B�Ȃ������Ȃ��c�c�v

�@�������́A�쒀�͏��ɂȂ��������A�������������������ł��ꂽ�A�̋��Ƃ������ׂ��u�����v���ԋ߂Ɍ��āA�]��̂Ȃ������ɋ��������ɂȂ����B

�@�i�����ł��Ă��ꂽ���c�c��g���݂͂�Ȍ��C�������ȁj

�@���d�����u�����v�̍b�̏�ŁA�}�����������Ă����g�������̌��i���W�b�ƂȂ��߂��B����Ƌ}�Ɂu�����v�͎̊�O�t�߂̘I�V�b��ɂ�����l�̉��m�����A�W�b�Ƃ���������߂Ă������A����ӂ�Ȃ���A�Ȃɂ��吺�ŋ��B

�@�������́A�����̖��O���Ăꂽ�悤�Ɏv�����B�Ȃ������Ă���ƁA�Ȃɂ�狩���m���̏��ցA�ʂȓ�l���������Ă��āA������ӂ�Ȃ���A��͂�Ȃɂ����B

�@���̋�ŁA���x�͊m���Ɂu���ւ����[���I�Ǝ����̖����ĂԂ̂��������B�������́A�H�쎺����o�ዾ���Ƃ�悹�Ă̂����Č����B

�@�u�����A����Ⴀ�n�ӂ��c�c�v

�@�܂�����Ȃ��A���̉��m���͊����U����̓����A�������̏���Ƃ��ď��g��ł����n�ӓ��������B |

�쒀�͢�t�J��̍��q�H

|

�@���ꂪ���܁A�������ƖX�ɍ�������{�����Ă���Ƃ��������ƁA�H��Ȃ̉��m���ƂȂ�A���C�ł���Ă��邱�Ƃ͋^���Ȃ��B�ق��̓�l�����o���̂����g���ł���B

�@�������́A�̂яオ��悤�ɂ��Ď���ӂ�A����������M���ŁA����̂悤����q�˂��B

�@�u��h�E�A�u�W�i�����H�v

�@�u�}�X�}�X�R�E�`���E�j�e�A�S�z�E�R�E�V�c�c�A���B�\�`���C�J�K�H�v

�@�u�Q���L�i���B�P�C���m�S�P���g�E�C�m���v

�@�݂��Ɉ��ۂ��C�Â����A���^���F�荇���̂������B�����������Ƃ́A�쒀�͂ł͂悭���邱�Ƃ��B�͂������������ɏ�g���̐������Ȃ��A��x��荇�킹�����Ԃ́A�{���̉Ƒ��ȏ�ɐe�ߊ��������āA���Ƃ��ē]��z�������ŕʂ�Ă��A�܂��ǂ����̊C��ŁA���邢�͊�n�ł߂��荇���ƁA�ʂ�Ă����Ƒ��ɍĉ���̂Ɠ����悤�Ȋ��S������̂ł���B

�@�����ŁA�쒀�͂̏�g���̍\�����݂悤�B

�@��g���́u�t�J�v�̏ꍇ�͓�܁Z����ł��������A�����Ȋ͂ł͕S���\���̏ꍇ������A�����i�����Ȃǁj��A������ꍇ�Ȃǁu�t�J�v�ł́A����ȊO��Z�Z���̕֏悪���E�ł������B

�@�������͂����v����悤�ȏꍇ�A���㕔���ƈقȂ�͒��ȉ��S���A�K����N���ɊW�Ȃ����ނ��ƂɂȂ�A���ꂾ���A�ъ��������A��g���͂��ׂĂ킪�Ƒ��Ƃ����ӎ����������B

�@�������A���̌������ɂ́A���܂ł��u�����v�̐̂̒��ԂƂ̂��Ƃ�Ɏ��Ԃ��₵�Ă���]�T�͂Ȃ������B

�@�ډ��A�命�Z�Ȃ̂ł���B�ڑO�ɔ������o���ɔ����āA�����ނ̒��B�Ȃǂɒǂ��Ă���Œ��ł������B

�@�쒀�͂ł́A�H��T�ɂ͎m���͂��Ȃ��B

�@�]���Ď������ɔ����Ẳ��}�ޗ��Ȃǂ̂��������́A�������̂悤�ȍH���Ә��҂����f���A�R��������z�����邱�ƂɂȂ��Ă��邵�A�����̂��̂����Ղ������Ƃ̏��u���A��i�ɔ[�����Ă��炦�闝�R�����āA��v���ƌ������Ƃ��������̂��쐬���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���ɉ�v���͊C�R��b���ɒ�o������̂Ȃ̂ŁA�����łȂ���Ȃ炸�A��^�͂̂悤�ɉ��m���╺�͂�������ꂽ�d���������Ă���A�߂�ǂ��ȏ��ނȂǂ͏�i�܂����A�Ƃ��������ՂȂ��Ƃł͂��܂Ȃ��̂ł���B

�@���̂����Ƃ����̂ł͂Ȃ����A��������Ȏd���ƐӔC�킳��锼�ʁA�����̔��f�ƍl���ŁA�����悤�ȃA�C�f�B�A�����������Ƃ̂ł���A���̂������������B

�@�u�����v�́A�⋋��Ƃ������Ƃ����A�܂����⏣���C���ɂ��炵���A���d�����B

�@�u���[���A������[���I�v

�@�u�����������[�I�v

�@�u�������������ʂȂ�[�I�v

�@�u�����v�Ɓu�t�J�v�̏�g�������́A�݂��ɋ��э����A�c��҂͏o�čs���҂����̕��^���F��̂������B

�@�����A���́u�����v���A�o�q���ĊԂ��Ȃ��ꌎ�\����A�����p�̉����ŁA�Đ����́u�g���K�[�v�̋����U���ɂ���Č�������悤�Ƃ́A�����l�A�_�Ȃ�ʐg�̒m��悵���Ȃ������B

�@�u�t�J�v���o���������悤�₭�������B

�A����܃~���@�e���A��ԉ��˂̗����ɂ���@�e��ɑ������ꂽ�B

�@�u�R�������A�g���b�N�j���P�A�V���c�Q�L�X���v

�@�����i����イ�j�M�����A�O���O�r�}�X�g�ɏオ�����͈̂ꌎ�ܓ��ł������B

�@���m�́u�\��v����q���ďo�`�����u�t�J�v�́A�r�ꋶ����������肱���A���d�ȑΐ��x�������Ȃ���A�g���b�N���ւ̐j�H��i�������B���āu�����v�ɏ��g��ł�������Ƃ́A�܂�ł������ْ����ł���B

�@��������u�t�J�v�̏�g�������ɂƂ��āA�킸����Z���Ԃ̃g���b�N�܂ł̍q�C���A���G�Ƒ������邩������ʂƂ�������߂��_�o����A�����Ԃ��q�C�Ɏv��ꂽ�B

�@�g���b�N��n�ɒ����Ă݂�ƁA��n�͋��N�̏\�ꌎ���{�ɁA���n�������ė��������Ƃ��Ƃ́A�����Ă�������ɂ��킢�ł������B

�@�A���͑��̊��́u��a�v���A�����̊͒����������������āA���̈Зe���ׂĂ����̂ł���B

�@�u�������A��X�́w�t�J�x���A���̒��ԓ���ł����ˁB���悢�抈�ׂ��Ƃ��������悤�ł��ˁv

�@�{���������A�┑���Ă�����}�i�����ǂ��j�̑�W�c��]�����Ȃ��炢�����B

�@�u�����Ȃ邩�������B�ǂ��Ȃ낤�Ƃ��A��X�͎��͂������Đ키�������v

�@������ɂ��Ă��A�퓬�̋߂����Ƃ��������Č������́A�g�̂Ђ����܂�̂��o�����B���Ȃ�������Ĕ��ˊǂ���ˏo���ꂽ�������A���Ղ��Ђ��Ă̂тĂ䂭�L�l���A��u�A���z�ƂȂ��ė��ꂽ�B

�@�u�E�i�݂��j�C��A���i�Ђ����j������p�ӁI����ȍ��߂��������̂��ԋ߂��Ǝv���ƁA���҂Ԃ邢�̂悤�Ȃ��̂��S�g�𑖂�ʂ��Ă������B

�@��������������������g���̊��҂𗠐邩�̂悤�Ɂu�t�J�v�́A�A���̔C������������ꂽ�̂������B

��s�@����L�A�퓬���ށA���a�Ȃǂ��^�Ԃ̂��B |

���m�́u�\��v

���{���C�ɏo�v����Đ����͂͋쒀�͂ɂƂ��Ď苭������ł�����

|

�@�������s���͒P�́B

�@��g�������́A�����C���������ł��邱�Ƃ�S�ɔO���Ȃ���ꌎ�\�����A�g���b�N��n�����Ƃɂ����B

�@�܂��j���[�A�C�������h���̃J�r�G���q���n�Ɉꕔ�̕��������낵�A���Ńj���[�u���e�������o�E����n�ɓ�����Ɗ�n������g�����A����ɐ��j�H���Ƃ����B

�@�c���Ă��镨�����A�j���[�M�j�A�k���݂ɂ���E�G���N�ɓ͂��邽�߂������B

�@�͂邩�s��Ƀj���[�M�j�A�̗��݂������͂��߂����������B

�@�˔@�X�s�[�J�[���K�i�����Ă��B

�@�u�G�����͂̋C�z�����A�S���A�����x�������ɂ���I

�@��̂����Ă���҂́A��l�c�炸�b�ɏo�āA�͎��͂̊C�ʂɑS�_�o�𑃒�����B

�@�C�͓�����L�̎ܔM�̗z�����s���͂����āA�߂���߂�����ł���B |

���{�̋쒀�͂ɒǂ��߂��Đ�̐▽�̓G�����́B

�C�ʉ��Ɋ͉e��������

|

�@�Y���I�@�ƁA�����Ȃ�x�^�������ˋ@����A���������˂��ꂽ�B

�@�͔���������܁Z���[�g������̊C�ʂɁA�����Ԃ����グ�ē�̔������v�������B

�@�G�����͂ɂ�������Њq���˂ł���B

�@��b�A�O�b�c�c�B�ܕb�c�c�Y�Y���I�ƁA�D�̂ɋ����������ǂ�������A�e���K�^�K�^�ɂ���ł��܂��̂ł͂Ȃ����A�Ǝv������̐k�����`���Ă����B

�@�����ɁA���ɂ̌���C�ʂɒ����̂тĂ���E�G�[�L�������グ�āA�^�����������������オ�����B

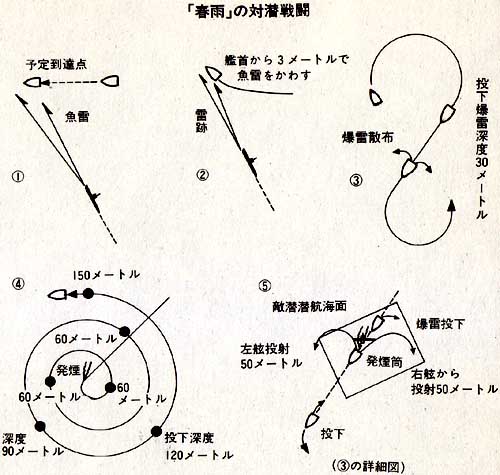

�@�����͎O�Z���[�g���ƘZ�Z���[�g���̓�i�K�̐[�x�ɃZ�b�g���A��A�O��J�Ԃ��ē��˂��ꂽ�B

�@���̂������G�����͂͌���Ȃ������B

|

���˘g�Ƌ��Ɍ�������50m�̊C�ʂɗ���������

|

|

|

�@�ꌎ��\�l���A�u�t�J�v�͖����ɃE�G���N�̘p���ɓ��������B

�@�Ƃ����Ă��A�p���͐��[�����߂ɁA�����ɌW������Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��B

�@�݂��炩�Ȃ�̋����ɒ┑���A���Β����g���ĕ������݂܂ʼn^�ԕ��@���Ƃ�ꂽ�B

�@���Β��́u�t�J�v�Ɗ݂Ƃ̊Ԃ��A������������ĕ����̗��g�����s�Ȃ����B

�@���̊ԁA��̂����Ă���҂́A�b��ɏo�đf���ɂȂ�A���g�Ɛ���ł���B

�@���s�����́A������������Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA���������b�g�[�Ƃ���C�R�ł́A�����������Ԃ����p����̂ł���B

�@����̗z�˂��͋���Ȃ̂ŁA���Ȃǂ͈ꎞ�Ԃ�����Ί����Ă��܂��B

�@��O�O�Z�i�ߌ�ꎞ�O�\���j�ɂ́A���̍`���o��\��ł������B

�@����܂ŏ�g�������́A������邱�Ƃ��Ȃ��̂ŁA��x�~�ɓ������B

�@�u��ԑ����A��b�ɏo��B���Β��g�����p�ӁI

�@�����̗g����Ƃ��I��A����ȍ��߂����������͈̂�O�Z���������܂���������ł���B

�@�肷���̎҂́A���ꂩ��̋�ʂȂ��A���Β������グ���i�}�j���E���[�v�j�����肵�߁A��b�Ɍ������đ����čs�����B

�@����Ɠ��Β��̓_�r�b�h�ɒ݂�グ���A���Ƃ��ȒP�Ɋ͏�ɂ����߂���̂������B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |