|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8

6 再び決戦の海へ

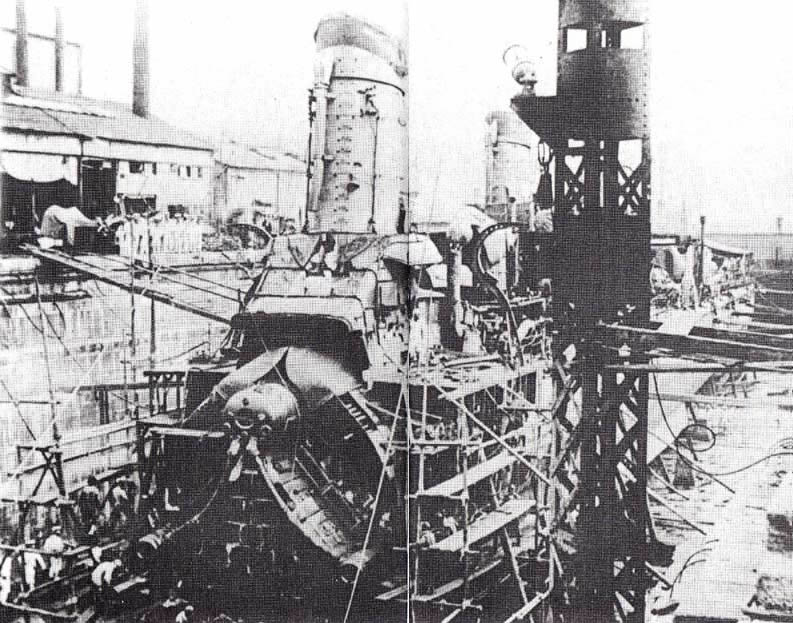

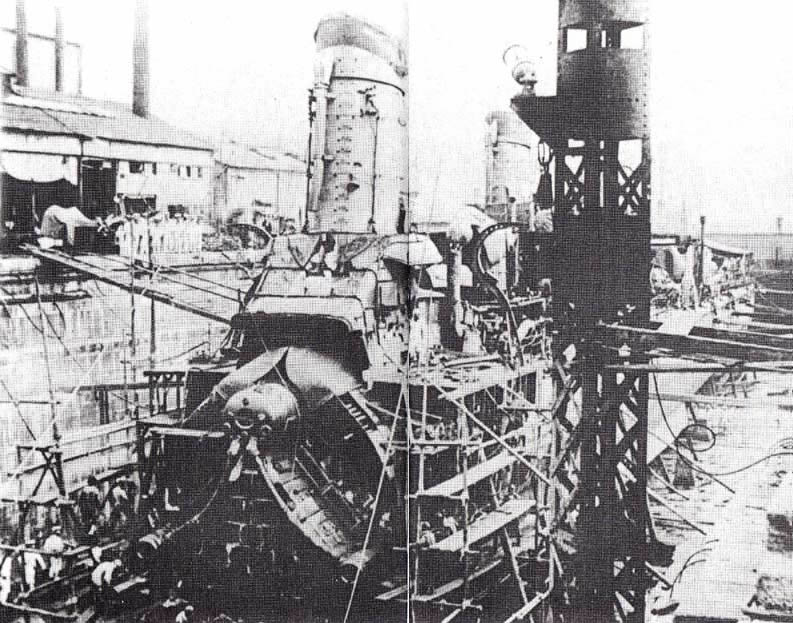

「春雨」は八月のはじめ、浦賀ドックに入り、欠落した艦首部につけられていた仮前部をとりはずし、新しい艦首をつける工事に入った。

なにしろ戦場で損傷した艦艇が多いため、一日も早く修理修復して戦場へ送り出さねばならない。

工事は、すべて突貫作業で行なわれ、時間のかかる曲線部分は可能なかぎり直線的にかえられた。

十月末、新しい艦橋ができあがった。あとは内部の工事と艤装だけである。

|

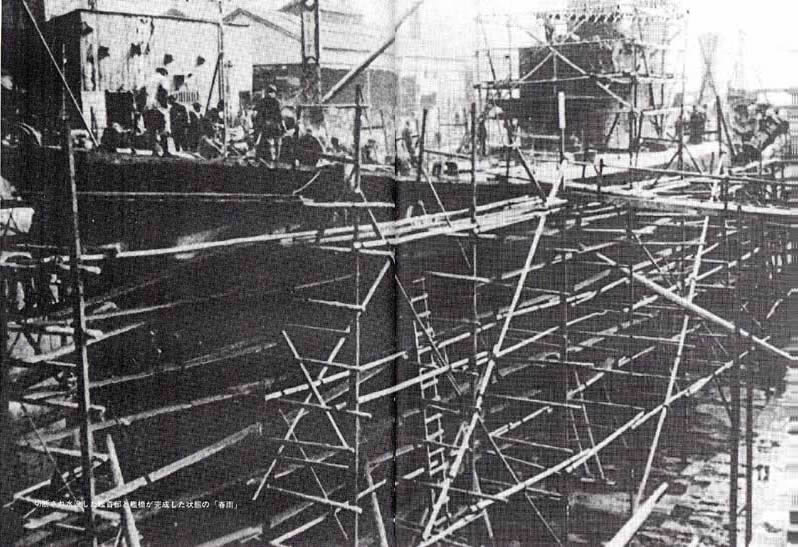

浦賀ドックで修理中の「春雨」。前部缶室は海水に三ヵ月もつかっていたが、手入れして使用できた

切断され水没した艦首部と艦橋が完成した状態の「春雨」

|

「しかしね、こういうものができたおかげで、わが海軍のお家芸の夜襲もやりにくくなったな」

乗組員たちは、三脚マストの上にあるラッパ型のアンテナを見上げてつぶやくのだった。

被雷により海水漬けになっていた第一缶室の汽缶も修理ができて、以前とかわらぬ力を発揮した。

撤去した二番砲塔のあとには、三連装二五ミリ機銃を設置した。三番砲塔は二番砲塔になった。

十二月二十日、東京湾で公試運転が行なわれ、最大戦速三二・五ノットを記録した。

以前より一ノットだけ低下したが、兵装を増加して戦力的には相当向上したことになる。

公試運転のあと、「春雨」は呉沖の柱島に回航した。

新しい性能、新しい装備にたいする乗組員の慣熟訓練のためであった。

対空戦闘、砲戦、爆雷(Y砲による)投射、魚雷発射、応急作業、防水防火などの訓練を一週間余り実施し、横須賀に帰港したのだったが、往復の海面では対潜訓練に特に重点がおかれた。

いや、敵潜水艦にたいする見張は、訓練ではなく実戦であった。

近海に多くの敵潜水艦がひそんでおり、わが本土沿岸では相当数の日本艦船が撃沈されているのだ。

2 トラック島へ向う top

昭和十九年一月五日、「春雨」は「時雨」とともに特務艦「間宮」を護衛して、横須賀港を出撃した。

目ざすは決戦場の近いトラック基地である。

原兵曹にとって、これは太平洋戦争三度目の出陣であり、また最後の出撃であった。

真冬の寒風の中に、房総半島の鋸山が左舷にくっきりと浮かび、次第に遠ざかってゆく。

これでもう、二度と祖国へ帰ることができなくなるかも知れないと思うのか、乗組員たちは黙然として、いつまでも陸影を眺めていた。 |

補給物資の輸送にあたる特務艦「間宮」

|

かつて「春雨」は南下に際して、伊豆七島を右舷に見る針路をとるのが通例であったが、今度は敵潜水艦の潜伏するであろう海面を避け、いったん東方に針路を向け、変針して南下。

次に西進してさらに南下し、また東進するといった具合に、複雑な針路変更を繰返し、やがて今度はジグザグ運動(Z字航行)を行なった。

このジグザグ運動は、敵潜水艦が攻撃しにくくするためのものである。

三日目ぐらいから、南海のあた高い空気に包まれはじめ、乗組員たちは衣服を一枚また一枚と脱いでいった。

同航している「間宮」は補給艦で、いわば艦隊の酒保である。菓子や食品の製造機(ようかん、最中、アイスクリーム、こんにゃくなど)なども備えており、この艦が沈められると、戦場にある兵士の唯一の楽しみがなくなるので、乗組員たちは懸命な見張警戒を続行した。

一〇日ほどで「春雨」「時雨」「間宮」の三艦は、無事にトラック基地に到着した。

あいかわらずトラック環礁内は盛況で、戦艦「武蔵」を筆頭に大艦隊が在泊し、輸送船の数も一段とその数を増しているようであった。

「本艦は去年、第二駆逐隊の一艦として行動したのだったが、僚艦の『村雨』『夕立』を失い、第二駆逐隊は昨年七月一日に解隊された。

よって本艦は、十一月三十日付をもって二七駆逐隊に編入されておる。正式には第一艦隊第一水雷戦隊第二七駆逐隊である。

なお僚艦は「白露」「時雨」「五月雨」であるが、諸子はウエワクでの苦い戦訓を生かし、さらに激化する戦闘において、いっそう奮励努力、ご奉公してもらいたい」

艦長・富田敏彦少佐は、トラック基地につくと乗員一同を集めて、こう訓示した。

原兵曹たち乗組の下士官兵が、「春雨」が二駆から二七駆に転籍していたことを知ったのは、これがはじめてだった。

(当時は戦場が拡大し戦区が複雑になっており、また多くの艦が沈没損傷し、編成当初の艦がどんどん欠落してゆくため、しばしば解隊編成が繰返された。

従って下級乗組員は、自分の艦がどの隊に属しているのか、不明のまま戦闘に参加していることが多かった)

3 待望の対潜水艦戦闘 top

一月二十二日、「春雨」は単艦でトラック入港予定の輸送船を出迎えるために環礁を出た。ところがその翌日、近くに敵潜水艦のひそんでいる気配を感じ、爆雷の威赫投射を数回繰返した。

「トラックの鼻先でこの始末じゃ、しょうがねえな。

もうと南の戦場へ行きゃあ、魚みてえに敵潜がうようよしてるだろうな……」

駆逐艦勤務もながく、豪胆で知られた掌水雷長も、うんざりした顔であった。

二十四日になって、予定会合地点で輸送船と合流し、これを護衛してトラックに向かって航行をはじめた頃、原兵曹がふと気づくと前部居住区に乗組員が一人もいなくなっていた。

さがしに行くと、全員、上甲板に出てしまっているのだった。

「原兵曹、今日は『春雨』の厄日だよ。ウエワクの思い出があるから、なんかあるんじゃないかと思ってね……」

一番砲長がそんなことをいう。そういわれてみれば、敵潜の魚雷を食ったのは去年の今日である。

海の男というのは、案外そうした縁起をかつぐものだ。

一同の心配をよそに「春雨」は、無事に輸送船をトラックに護送すると、皆、なんとなく自信を取戻した顔つきになった。

それから数日で「春雨」は、再び環礁を出た。先日と同じ任務である。

環礁を出て、間もなくだった。マストの上の見張員が絶叫した。

「一○○度、二〇〇〇、潜望鏡!」けたたましくブザーが鳴りひびいた。

「配置につけ!爆雷戦用意!」乗組員が右に左に走る。

原兵曹は、このとき青白い雷跡がグングンこちらへ伸びてくるのを発見した。

「左後方、雷跡!」と、とっさに叫んだ。

「面舵いっぱーいっ!」 |

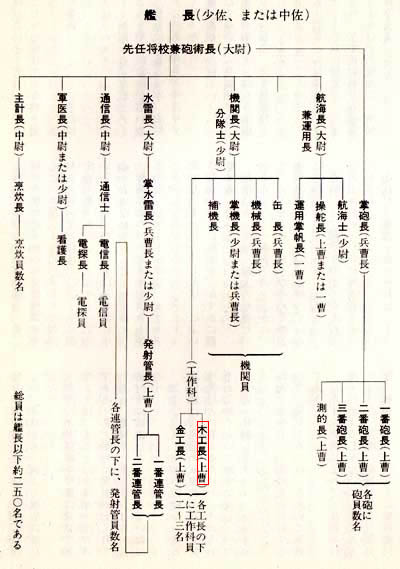

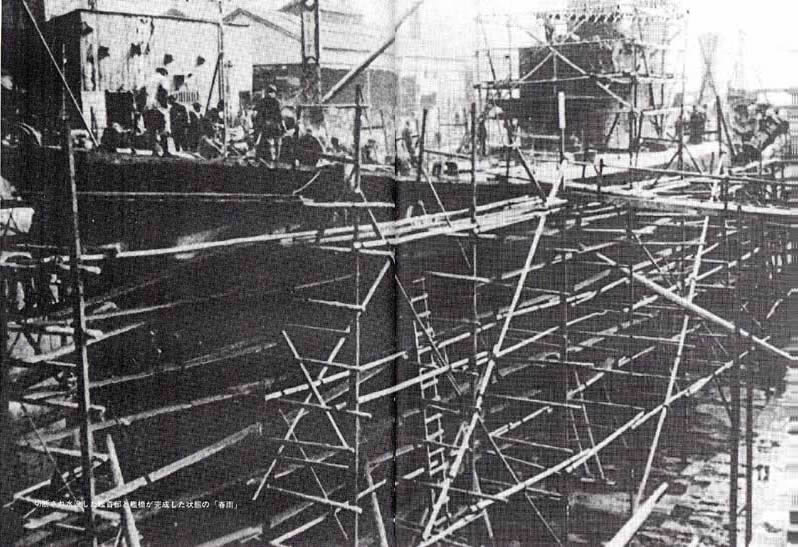

「春雨」における乗組員の編制 赤枠が筆者のポスト

|

艦は、すぐ反応する。左舷三メートルのところを平行に雷跡が追いこしてゆく。

さらに、もう一本、右舷五〇メートルのあたりを、やはり平行に走って行った。

「最大戦速、面舵いっぱーい!」

艦は右に大傾斜し、急回頭する。

敵潜の魚雷発射地点とおぼしき海面に到達するやいなや、まず発煙筒を投下。

「爆雷投下、よーい、うてーっ!」

艦尾の投下装置からは深度三〇メートルにセットされた爆雷が、次々投下され、Y型投射機からは両舷五〇メートルほどの海面に、水煙をあげて落下する。

「春雨」は、再び急回頭、第二回の攻撃だ。

それから発煙標識を中心に、半径二〜三〇〇メートルの円形をえがいて、深度六〇メートル調定を三発。九〇メートルを、一二〇メートルを、次々に渦巻状に中心からはなれながら投下してゆく。

爆発音につづいて水煙を噴き上げるのは三〇メートル調定、モクモクと水が盛上るのが六〇メートル調定だ。それ以上のものは、にぶい炸裂音とともに海面が、かすかに震動する。

敵潜にとっては、最大の危機だ。

おそらく、この海面下のどこかに、モーターをとめ、息をひそめて爆雷攻撃のおわるのをジッと待っているに違いない。

「春雨」は、ねばりづよくたんねんに周辺海面一帯に爆雷投下を繰返した。

これだけ爆雷を食わせれば、もう敵潜は海の藻くずとなったかもしれない。

それとも、運よく離脱に成功したか?

「春雨」が潜望鏡を早期に発見できたことは、まことに幸運だったわけである。

あと数秒も発見がおくれていたら、艦尾か、悪くすれば中央部あたりに被雷して、沈没していただろう。

二〇〇〇メートルの距離から見る潜望鏡は、八倍の双眼鏡で見ても針の先ほどに見えるだけだ。

それもわずか二秒くらいで海中に没し、べつな位置へ移動してチョコッと突き出る。

これが繰返されるわけだが、海面は波があり、空の光を反射するので、発見するのは、極めて困難である。

ひたすら訓練によって、見張の技術を練磨するしかないのだ。

今度のように、早期に発見できる見張員は、艦船にとって、特に駆逐艦にとっては、極めて貴重な存在であった。

4 浮上敵潜をとりにがす top

トラック環礁は、太平洋における日本海軍最大の基地であったから、艦艇用燃料である重油を大量に貯蔵しなければならない。

この重油をボルネオ方面から補給するため二隻の油槽船が、トラックから出かけることになったのは二月の初旬のことであった。

「春雨」は、数隻の駆逐艦とともに、この油槽船護衛の任務を命じられ、トラックをあとにした。

「春雨」の護衛位置は、油槽船の左後方二〇〇〇メートル余りの所で、いつもより護衛距離はいくらかひらいていた。

夜に入ってからのことだった。

前方の油槽船と「春雨」のちょうど真ん中あたりに、なにものかの影を艦橋見張員が発見した。

敵か、味方か……?

どうやら、浮上航行中の敵潜水艦らしい。

すわっ、と艦内は色めきたったが、小型船がまぎれこんで、錯覚で潜水艦に見えるのではないか、という意見も出てきた。 それにしても、こんな所へまぎれこむのも不自然だ。

何人もの見張兵が確認すると、やはり浮上潜水艦に間違いない。

「砲戦用意!」

「爆雷戦用意!」

号令が矢つぎばやにとんだ。

砲兵は配置につき、射ち方はじめの下令を待った。敵潜は前方の油槽船に気をとられていて、「春雨」に気づいていない。

絶好のチャンスである。息をのむ一瞬が過ぎてゆく。

このときだった。「春雨」の左舷――つまり潜水艦の浮上している海上とは反対舷の機銃が咆吼した。

ダダダダダン!

白い曳光弾が、野球の外野フライのように弧をえがいて左舷前方の闇の海面に飛んで行った。

敵潜は、すぐに反応した。急速潜航を開始した。

「最大戦速!爆雷戦……!」

「春雨」は突進した。

まだ白い泡が残っている海面へ到着するや、たて続けに爆雷投下。

波がもり上がり、ズズン、ズズンと連続して爆発音がひびく。

爆雷投下は、夜明けまでねばりづよく続けられた。夜が明けて、海面を探査すると、点々と重油の油紋が流れている。

確かに手ごたえはあったが、これだけでは撃沈したとはいいきれない。

せめて潜水艦の浮游物でもあれば、敵の被害程度の推測もつくのだが……。

あの機銃暴発がなければ「春雨」は、やすやすと近づき、砲撃で確実に撃沈できたはずだ、と乗組員たちは地団駄ふむ思いだった。

この暴発は、機銃員が引き鉄を引いたまま弾丸をこめたためと判明した。

そうしたミスはあったが、油槽船はタラカンに無事到着した。二月といえば内地は酷寒の季節だが、セレベス海は常夏で、静かなたたずまいを見せていた。

二隻の油槽船は原油を満載し「春雨」とともに、トラック基地にとってかえした。

「春雨」に休養はなかった。トラックに帰ると、その日のうちに、輸送船を迎えるため、またもや単艦で基地を出発した。一夜が明けて、スコールが所々にあったが波は静かで、遠く水平線の数ヵ所に、入道雲が出ていた。

「右舷水平線に帆船!」

見張員が叫ぶ。

乗組員たちがその方に視線を向けた。しかし、水平線にはなにもなかった。

「帆が消えました!」

また見張員の声だ。

「春雨」は、帆があったという地点へ急航したが、なにもなかった。

「見張員の錯覚じゃないのか?」

「ひょっとすると敵濳が艦橋を少し出して、充電のための浮上航行をしたんじゃないかな……」

「それとも幽霊船かもしれんぞ」

乗組員たちは、あれこれと憶測をしたが、この件はわからずじよいであった。

5 トラックに大空襲 top

二月十六日のトラック環礁には、連合艦隊主力(武蔵、大和などの戦艦群)の姿は見えなかった。

このところ、B24がトラック基地の偵察に飛来しており、近く大規模な空襲があることを予想し、艦隊は一部を残してパラオ方面に避退していた。

「マーシャル群島がやられたとき、敵さんいやに速攻だったというからな。

いつやってくるか、わかったもんじやないぜ」

「全くだ。つぎはここの基地を狙ってくるのが定石だろうからな」

「春雨」は、トラック環礁内の夏島と春島の間に投錨していた。甲板から周囲を見まわすと、すぐ近くに「時雨」が見える。

夏島のほうに駆逐艦「舞風」「太刀風」「追風(おいて)」のほかは輸送船ばかりが多く目につき、戦闘艦艇は巡洋艦と潜水艦がわずかに見える程度だった。 |

一等駆逐艦「追手」、大正時代に建造された「神風」型の一艦である

|

「木工長、あとどのくらい造ればいいですかね?」

艦首の工作場で木栓を造りながら、一緒に作業をしている原兵曹に須藤兵長が尋ねた。

「そりゃあ、わからんよ。いくらあったっていいんだ。多けりや多いほどいいさ」

「前から造ってたまっているのを合わせると、もう五〜六〇〇個はありますよ」

「じゃ、あと五〜六〇〇か……フフ……」からかうように原兵曹がいう。

須藤兵長が、うんざりした顔をした。

「なあ須藤、俺は別に意地悪やえぐい(海軍では、厳しい人、ひねくれ者などの意に「えぐい奴」などといった)上官になった気でいってるんじゃないよ」

「ええ、わかってます」

「いや、わかってないようだぞ。

あのな、うちの艦ばかりじゃなく、駆逐艦はお前も知ってる通り、鉄板は一〇ミリか厚い所でも一三ミリしかない。

だからブリキ缶なんて、いわれるんだよ。

これは艦をできるだけ身軽にして、スピードを出すために防御を犠牲にしてるからだ。

だから敵さんの飛行機から射たれてみろ、それこそ一三ミリでブスブス孔があくわな。

孔があいたまま走ってみろ、そこから浸水するだろう。

長い間にや、これが原因で速力もにぶるかもしれない。速力がおちたら、ますます敵弾にやられる。

機銃で沈められた艦もあるんだぞ」

「はあ……」

「機銃掃射ってやつは、一航過でおそらく二〇〇や三〇〇の孔はあくぞ。

三機でやられりゃ、一〇〇〇個ぐらいの本栓じゃ間にあわなくなるかもしれんだろう……?」

「そうですね」

「だから多いほどいいんだ。

俺もお前も、こんなに手を豆だらけにして木栓づくりしてるが、これが艦を救うことになると思えば、つらくてもやるしかないんだ。

戦争ってのは、こんな無駄みたいな仕事が多いもんさ」

それから二人は深夜の○三〇〇すぎまで本栓づくりを続けた。

「須藤、少し眠ろうか。明日は、いや、もう今日だな。ひょっとすると忙しくなるかもしれんからな」

それから二人は工作台の上に横になり、うとうととしたのだったが、いみじくも原兵曹のこの言葉は現実のものとなった。

「対空戦闘、第一配備!総員配置につけ!」

突然響き渡る伝令の声に、原兵曹と須藤兵長は飛び起きて、上甲板に走り出た。

時刻は二月十七日○五〇〇であった。

もう夜は明けていた。

朝の空気をふるわせ、東方水平線のあたりに敵機の大編隊が、一団また一団と迫りつつあった。

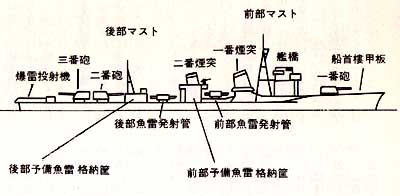

6 敵機来襲、緊急出港 top

夏島の陸上施設では、すでにものすごい煙幕がたかれている。

その近くに在泊している「舞風」「追風」「太刀風」の三艦は、緊急出港の気配をみせているが「舞風」の前方にいる三隻の潜水艦は、比較的おちついているようだ。

これは駆逐艦と潜水艦の機械的な差であった。

缶の火をおとして停泊している駆逐艦は、どんなに急いで缶をたいたところで、三〇分くらいは蒸気の圧力があがらない。

蒸気ができなければ、タービンを回転させることはできない。

タービンが動かねば、艦は動くことができないのだ。そればかりか、錨を巻き上げることさえできはしない。

この点、潜水艦はディーゼル機関だから、すぐにも行動をおこせるし、モーターに切りかえて潜行退避することもできるのである。

「何をもたついとる! 錨はまだか!」

富田艦長の鋭い怒声がひびく。

前甲板を掌砲長が走る。掌水雷長が逆方向に突っ走る。

誰が、どうあがいたところで、蒸気ができないかぎり揚錨機は動かない。

掌機長が後部補機室から、たまりかねたように走ってきた。

揚錨機室に走りこむと、機関科の兵を督励しはじめた。

「須藤兵長、吃水測定をしてくれ!

結果だけ報告たのむぞ!」 |

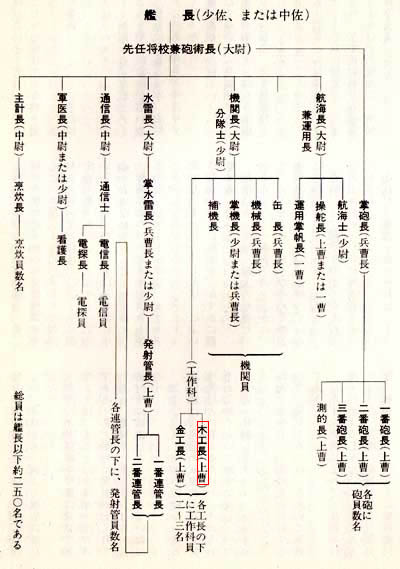

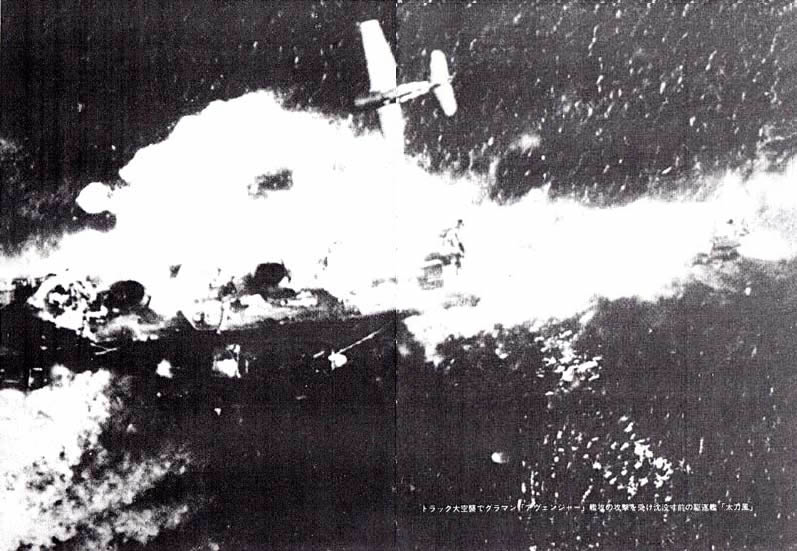

米空母機動部隊の主打撃力として「トーンドレス」急降下爆撃機と

双璧をなしたグラマン「アヴェンジヤー」雷撃機(水平爆撃兼用)

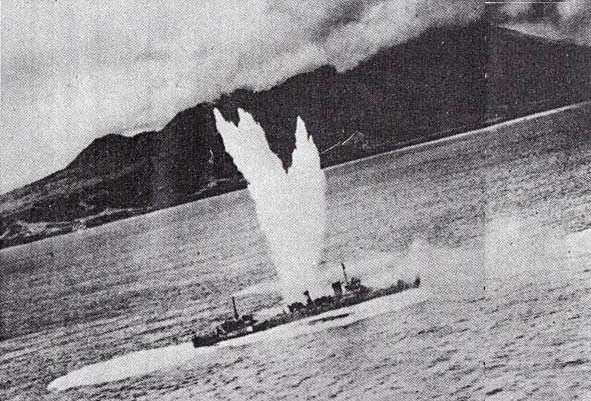

昭和19年2月17日、米空母機動部隊の大空襲をうけ

炎上するトラック春島の水上機基地

|

原兵曹は須藤兵長に叫んで、自分は工作室へ走りこんだ。

万一に備えての応急用材を、もういちど念のために点検するのだ。

春島第二飛行場から緊急離陸した零戦が一機、また一機と「春風」の頭上を急角度で上昇してゆく。

原兵曹が須藤兵長のもたらした吃水測定結果の「異常なし」を機関長に報告したときには、はるか上空では、明けきった碧空を背景に、戦闘機どうしの格闘戦が展開されていた。

曳光弾がとびかっている。

「敵爆撃機、八〇度!」対空見張員の叫ぶ声がした。

敵の艦上爆撃機だ。まず飛行場に殺到している。春島水上機基地の水上機が、一瞬にして炎に包まれる。

と思う間もなく、飛行場から大黒煙が噴き上がった。おそらく列線の飛行機がやられたに違いない。

水上機を爆撃した敵機が、「春風」とすぐ後方の「時雨」を結ぶ線上をこえて引きあげにかかった。

同時に待ちかまえた「春雨」の主砲と高角機銃が、猛然と雄たけびをあげた。

耳をつんざく射撃音。白い曳光弾が、星のマークのはっきりと見える目標の前面をかすめた。

後部主砲が咆えた。爆風がビリッと頬をなぐる。

敵の主翼のつけ根あたりの胴体に、曳光弾が吸いこまれる。瞬間、敵機は火の玉にかわった。

それはカーブをえがき、「春雨」と春島の中間の海面に激突し、水煙をあげる。

たちまち水没し、海面にメラメラと赤い火が残った。

トラック基地上空一帯に、対空砲火の弾幕が張られ、黒煙が見る見る拡がってゆく。

砲声と機銃音と爆弾の炸裂音が入り乱れる中に、基地と輸送船がすさまじく燃え上がり、あたりは地獄の様相である。

次々と襲いかかる敵機が空をおおっている。こうなっては、一機や二機の敵機を落としたところで逃げられるものではない。

輸送船の泊地は、十数隻にたいして敵機が同時攻撃の真最中だ。

苦労してタラカンから「春雨」などの駆逐艦が護衛してきた大型油槽船は、船体一面に火炎が拡がり、もはや余命いくばくもない有様である。

|

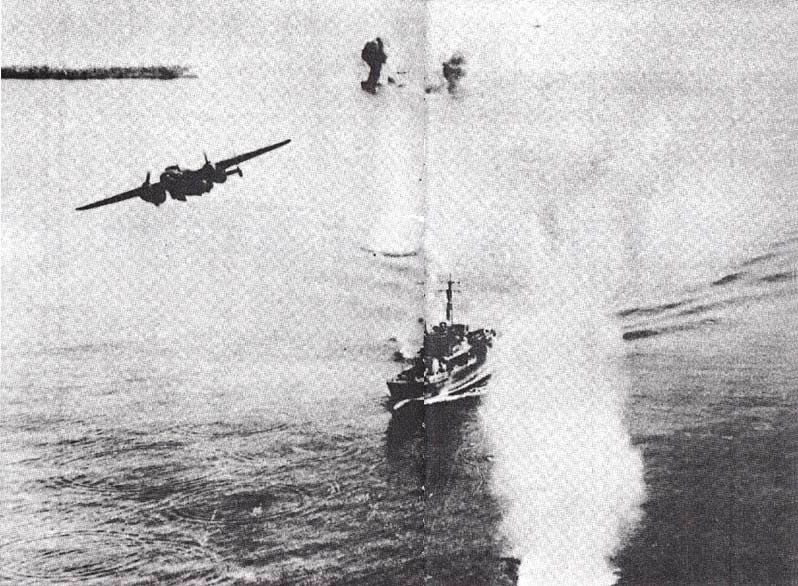

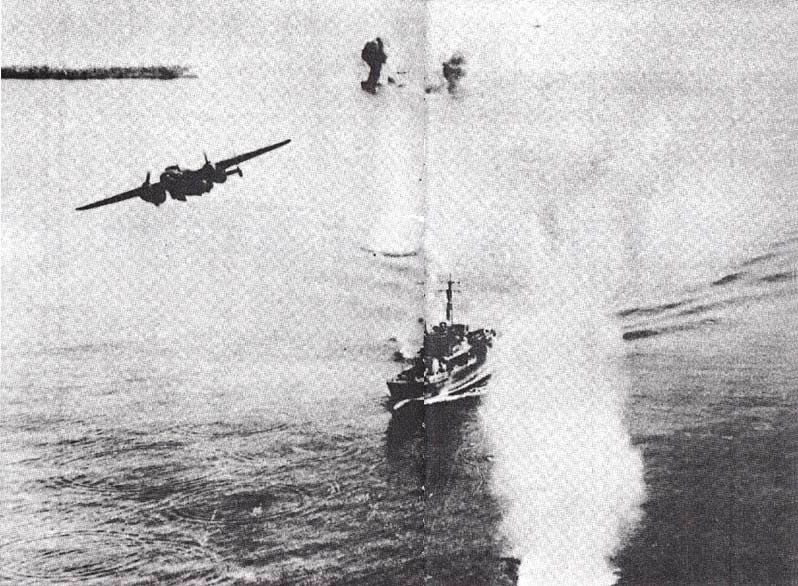

洋上で米艦載機と戦う日本駆逐艦。「神風」型と思われる

|

7 対空戦闘「春雨」勇戦 top

「春雨」が動き出した。一刻も早くこの狭い環礁をぬけ出さなくては、戦おうにも身動きできない。

ようやく行き足がつき出した。グングン速力が増してゆく。

いつも、ゆるやかな足どりで通る水道を、全速に近い速力で通過してゆく。

後方に、これも速力を増した「時雨」が追ってくる。

「春雨」は水道出口で、練習巡洋艦「香取」を追いぬき、最大戦速三三ノットのウェーキを艦尾にまき上げた。

どうやら環礁からぬけ出した。

針路二八〇度、「春雨」はウルシーに艦首を向けた。

その途端だった。「右五度、編隊、二〇〇〇!」 見張員の絶叫だ。

「春雨」と「時雨」が水道からぬけ出るのを待ちかまえていたように、二〇機余りの「ドーントレス」急降下爆撃機が、二手にわかれて襲いかかってきた。

まるでしつこい熊ン蜂のように群をなし、キンキンと鋭い金属的なエンジン音だ。

「取舵いっぱい!」

大傾斜して「春雨」は左へ急回頭した。左舷側から海水が甲板を洗ってゆく。

一瞬、右舷五〇メートルに爆弾が大水柱を噴き上げた。

「後方敵機! 突っこんでくる!」

後部見張員が叫んだ。

敵機の射ち出したピンク色の曳光弾がのびてきた。機銃掃射だ。

「春雨」の二五ミリ機銃が応射する。

後部二番砲か仰角いっぱいで、すさまじい砲声とともに黄色い閃光を吐いた。

敵の一三ミリ機銃弾が、上甲板と上部構造物に当たって弾(はじ)けとぶ。

後部三連装機銃台から兵が一人、片目を手で抑えながらずり落ちるように下りてきた。

指の間から、真赤な血潮が滴り落ちる。

水野兵長が銃弾に射ぬかれて戦死した。

またもや、次の敵機の急降下だ。 |

ダグラスSBD「トーンドレス」急降下爆撃機

|

敵は太陽を背に、基本どうりの攻撃だ。胴体を離れた爆弾が「春雨」に向かって空気を切り裂く。

「春雨」は右に左に急回頭して、爆弾を回避する。その間にも、「春雨」の火器も連射でこたえる。

機銃弾の射ちがら薬莢が転がっている後部上甲板を、原兵曹とは同年兵の植田兵曹が、二名の部下を励ましながら、爆雷を天秤棒でかついで艦内に運んでゆく。

この危急の時に、爆雷を運んでいるのは、別にうろたえているからではない。

環礁外には敵潜水艦が待ちかまえていると思い、爆雷戦用意をしていたのに、待っていたのは飛行機だった。

万一、敵の機銃掃射で爆雷が爆発すれば、誘爆を引き起すおそれがある。

そのための対策に、こうして艦内に運びこもうとしているのだった。

「春雨」は絶妙な操艦技術で、敵のすべての爆弾を回避したが、「時雨」は被弾していた。

「春雨」の右舷前方で、黒煙を吐きながらのたうちまわっているのだった。

その上空に、まだ敵機が旋回しているのが見える。

「春雨」の後部魚雷発射管の兵員数名が、発射管の上の角型カバーの中からとび出した。

彼らは居住区からハンモックや毛布などをかつぎ出してきて、魚雷頭部が見えている発射管にかぶせ、その下にもぐりこんだ。

銃撃で魚雷が爆発するのを防ごうというのだ。

しかし、爆弾が命中すれば、実際にはなんの役にもたたないはずである。

「爆弾だと助かりっこないな」

「そりゃそうさ。そうなりゃあ魚雷と一緒に吹っとんで、痛くもかゆくもないからいいじゃねえか……」

兵たちは口々にそんなことをいっている。

彼らは戦闘が始まったとき沖へ出てから敵の水上艦艇がいたら、魚雷戦を敢行するつもりで待機していたのだった。

原兵曹は防毒面を背負い、応急用具嚢をもって後部居住区の入口から上部構造物や船体への機銃弾、爆弾破片による被害の有無をさがしていた。

(今のところ、大丈夫のようだな……)

胸につぶやいた途端だった。艦尾から緩降下で突っこんできた敵機が、機銃弾を叩きつけながら航過した。

原兵曹の眼前の鉄板にガッガッガッと、連続した破孔があいた。

(むっ、くそう……)

むろん「春雨」の機銃は狂ったように、飛び去る敵機を追った。

また艦の右舷に水柱が立った。ものすごい爆発音。

同時に横なぐりの爆風がおこり、ガーンと船体に金属がぶち当たる無気味な音だ。

爆弾の破片が、どこかに当たったに違いない。

敵機は爆弾や銃弾が尽きたのか、やがて遠ざかって行った。二機の墜落炎上という損害を残して……。

「春雨」は、かろうじて敵機をふりきった。速力を二八ノットに落として、ウルシーへ向けてひた走った。

「いやあ、航海長の回避運動は実に見事だったなあ……奴らの爆弾を全弾かわしたのには恐れ入ったよ」

先任将校が、そういいながら艦橋から下りてきた。

「もう、ここまでくれば安心だ。みんなご苦労だった……」

乗組員は先任将校のその言葉を聞くと、中にはホッとして座りこむ者もあった。

(このトラック空襲は米機動部隊によって行なわれたもので、その兵力は次のようなものであった。

空毋四隻ヨークタウン、エンタープライス、エセックス、インドレピット、バンカーヒル

軽空母四隻ベローウッド、キャボット、カウペンス、モンテレー

戦艦六隻ニューシャーシー、サウス・ダコタ、アラバマ、マサチューセッツ、ノース・カロライナ、アイオワ

重巡五隻サンフランシスコ、ウイチタ、ボルチモア、ミネアポリス、ニューオーリンズ

このほか軽巡五、駆逐艦二八の合計五三隻をもって実施され、総指揮官はR・A・スプルーアンス海軍中将であった。

編制は第50機動部隊第2群(スプルーアンス中将直率)、第58機動部隊第3群(指揮官ミッチャー海軍少将)で、この戦闘で米軍側艦艇は「イントレピット」に飛行機の魚雷による損傷をうけたのみで、他に損傷はなかったが、日本側は次の艦艇が撃沈された。

軽巡「那珂」――飛行機の雷撃によって沈没。

練習巡洋艦「香取」――飛行機の攻撃と水上艦艇部隊の攻撃により沈没。

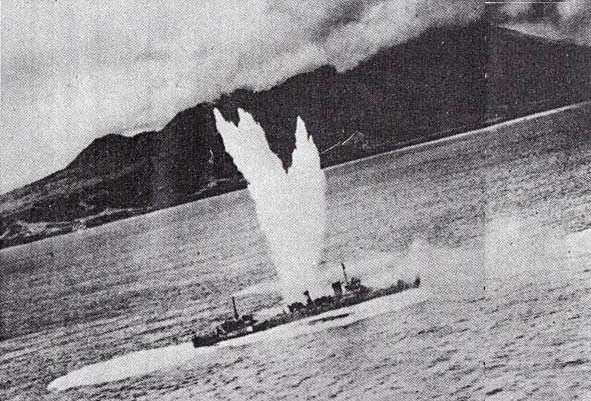

駆逐艦「舞風」――飛行機と水上艦艇の攻撃により沈没。

駆逐艦「追風」――飛行機の攻撃によって沈没。

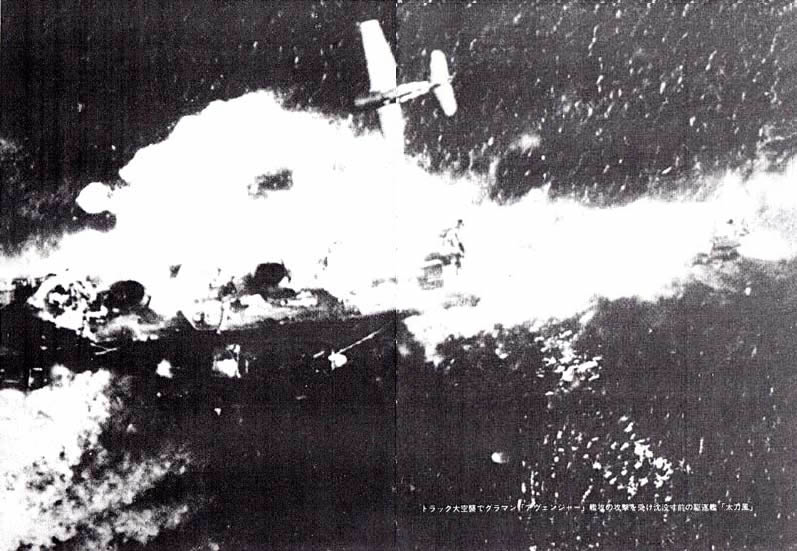

駆逐艦「太刀風」――飛行機の攻撃によって沈没。

このほか潜没避退した潜水艦が一隻、沈座したまま二度と浮上できなくなったが、艦名はつまびらかではない。

この日の米軍艦載機の来襲機数は二〇〇機をこえていた。

翌日も米軍機は七回にわたって空襲を続行し、二日間に日本軍の受けた総損害は、飛行機三二五機、艦艇一〇隻二万三〇〇〇トン、船舶三二隻二一万トン、人員戦死七〇〇名で、その他に燃料糧秣の多くを、トラック基地の戦略的価値とともに、一挙に失ってしまったのである) |

|

トラック大空襲でグラマン「アベンジャー」艦攻の攻撃を受け、沈没寸前の駆逐艦「太刀風」

|

8 補助艦艇に大被害 top

「さあ須藤兵長、いよいよ、俺たちの出番だぜ。この木栓をもって、ついてこい」

原兵曹は、明け方ちかくまで造り続けた木栓を須藤兵長にもたせ、銃撃による破孔をさがして、上甲板、上部構造物をくまなく点検しながら、破孔の一つ一つに木栓を打ちこみ、一時的ではあるが防水処置を施してゆく。

後部の士官室の床板には、上甲板の破孔から流れこんだ海水が三センチもたまっていた。

とりあえず木栓でふさいだ孔は、パラオ諸島についてから、金属専修の工作科員に補修してもらうように掌機長に申し出た。

右舷中央部上甲板の縁材が、爆弾の破片で切断されていた。

しかしこれは、木製なので原兵曹と須藤兵長で簡単に修理が完了した。

「春雨」は、そのご順調な航行を続け、翌朝早くウルシー環礁内の泊地に到着したが、その二時間後、僚艦の「時雨」は後部砲塔付近に直撃弾をうけたらしく、惨憺たる姿で入泊してきた。

「ひどいなあ……ははあ、あの砲塔の横が白くなってるのは、よっぽど派手に消火器を使ったな」

誰かが、驚きの声をもらした。

やがて正午前、水上機母艦の「秋津洲」も入ってきた。

やはり後部に命中弾をうけたらしく、後甲板と後部舷側がふくれあがっている。

「あ、これも手痛くやられている。あの形、まるでおたまじゃくしだよ……」

掌砲長が、うなるようにいった。

「春雨」と「時雨」が、この「秋津洲」から重油の補給をうける間、原兵曹は「秋津洲」に乗り移り、自艦「春雨」の右舷外板の機銃弾貫通孔を点検したが、幸いに一発の被害もなかった。

「春雨」は「時雨」とともに給油を受けたあと、ただちに「秋津洲」を護衛してウルシーを出発した。

行先はパラオ諸島のコロール島である。

「原兵曹、ちょっと頼みたいことがあるんだがな」

ウルシーを出て間もなく、先任将校と一番砲長が、いやに低姿勢で工作室へやってきた。

「材料が少なくて苦労しているところをすまんが、棺箱を造ってくれんか」

「棺箱……?」

「たのむ。三人やられたのだ」

先任将校の山本大尉の目は心なしか、うるんでいるようだった。

「わかりました。さっそく造ります」

原兵曹は快く引受けた。

戦死した仲間を手あつく葬ってやりたい気持ちは、駆逐艦一家の一員として誰もかわりはしない。

二時間ばかりかけて、三つの棺はできあがった。

棺の底にいくつもの小さな穴をくりぬき、遺体をおさめ、足元の方に演習用の砲弾を取付けた。

この砲弾には火薬のかわりに砂がつめてある。

三つの棺は艦尾にならべられ、軍艦旗に包まれていた。乗組員一同は声もなく、深く頭をたれて、戦友の冥福を祈った。

棺は静かに南海に沈んで行った。

突然、一番砲長が声をふるわせた。

「畜生! でかい艦ばかり生き残っても、輸送船や補助艦艇がなくなりゃあ、お手あげだぞ。

こんな下手くそな戦争、いつまでも続けてちゃ駄目だ! 海も空も知らねえ東條なんか首相をやめてしまえ!」

ポロポロと大粒の涙をこばして絶叫した。家族同然の、愛する部下を失った者の悲痛な叫びであった。

誰も、なにもいわなかった。

主力艦群は、まだまだ艦隊行動のできる艦艇の一部や、多くの輸送船をトラック基地に残して避退したのだ。

敵の機動部隊が来攻すれば、一たまりもないことも、十分知りながら、そうした行動をとったことに、多くの下士官兵は、釈然としないものを感じていたのである。

|

油槽船護衛の海防艦を攻撃するB25爆撃機

|

9 連合艦隊健在なり top

コロール島の泊地に到着し、「春雨」は投錨した。一緒にここまできた「時雨」と「秋津洲」は、内地で修理することになり、やがて祖国への帰途についた。

「春雨」の乗組員は、湾内に停泊している「大和」「武蔵」をはじめとする連合艦隊の主力艦群の雄姿をながめながら、ようやくホッとした思いを味わった。

「それにしても空母が一隻もおらんな」

「飛行機屋さんは別行動なんだろうよ。エライさんのやることは、全くわからねえな」

上甲板にたむろして、乗組員たちはくつろいでいた。

「しかしなあ、俺たち水雷戦隊も連合艦隊の一員なのにさ。

油槽船の護衛任務で出かけて、基地へ帰ればこれいかに、親方はとっくにいなくなっている。

あんなもの凄い空襲を食らって、命からがら逃げ出すなんて、全く貧乏くじもいいとこだよ」

「うーむ、しかし、そうともいえないかもしれんぞ。

俺は、あの空襲を、見事に切りぬけたってことで、なんとなく自信がついたような気がするな」

「俺はね、ずーっと考えてたんだが、高角機銃の渦巻照準器は、失敗作だと思うな。

こう、ダーッと急降下してくる敵機に照準がうまくいかない」

そういったのは、中部右舷機銃台の下士官だった。すると前部機銃長がいった。

「俺は照準器なんか当てにしないよ。曳光弾で敵機に合わせる。この方が正確だ。命中率が高い」

「それは、どうかな……ちゃんと曳光弾が敵機とかさなってて落ちないこともあるぞ」

「いや、そんなことはない。かさなりゃあ、かならず落ちる」

「そういうが、落ちなかったんだよ」

すると、前部機銃員の三浦兵長が口をはさんだ。

「ちょっと待ってください。

機銃弾の場合、タマは一発出たあと、次のタマとの距離が四〇メートルくらいの間隔かおりますね。

だから曳光弾がかさなっても、敵機はタマと夕マの間をすりぬける。

そんな場合は落ちないんじゃないですか?」

「三浦兵長、そりゃおかしいよ」

中部機銃員の木村兵長だ。

「だいたい二五ミリの場合、曳光弾は五発に一発なんだから、二つの曳光弾が敵機にかさなれば、合計六発のうち、四発は命中してるはずじゃないか。なんで落ちないんだ?」

論争が激しくなってきたが、トラック基地ではとても想像のできなかったなごやかさたった。

それも、ここに停泊しているかぎり、しばらくは敵の攻撃もないだろうという、安心感のせいかもしれなかった。

10 工作艦「明石」 top

入港して三日目、原兵曹は同じ湾内に停泊している駆逐艦「白露」の木工長を訪問した。

互いに必要な材料を、できるだけ分け合うようにするためである。

しかし、物資はいまや欠乏し、艦の補修も思うままにならない現況だった。

「せめて工作艦の『明石』でもいてくれるといいんだが……」

「そうだな、あれはすばらしい艦だよ」

「確か、艦内にはでかいクレーンがあったな。工作機械も、なんでもそろってた。

トラックで『明石』の世話になった艦は、ずいぶんあったなあ。

どんなに大破してても、見事になおしていた」

「うん、重巡の『青葉』がやられたときも、実にきれいに修理されてた」

「その後『明石』の消息を聞いてるかね?」

原兵曹は、いちばん気にかかっていたことを尋ねた。

「いや、聞いてないが……戦闘する艦じゃないから敵機の攻撃をうけてれば沈んだかもしれんが……無事を祈るしかない。ところで原兵曹、俺たちもいつ死ぬかわからん。

そこで、万一、生きて日本へ帰ることがあったら、互いに実家へ消息を伝えるってことにせんか……?」

「ああ、賛成だ。住所を交換しよう」そうして二人は住所を記した紙片を交換した。

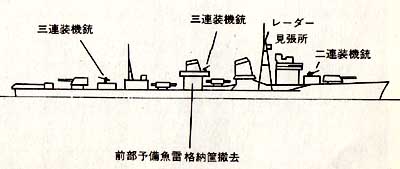

その二日後、思いがけなくも「明石」が入港してきた。

原兵曹は、その無事な姿を見たとき、同じ工作科の連中が何人も乗り組んでいるだろうと思うと、その喜びはたとえようもなかった。

「やっぱり『明石』も五〇〇キロの直撃をくったそうですよ」

須藤兵長の聞きこんできた話では、その爆弾が不発だったので、「明石」は沈没をまぬがれたということだった。

原兵曹は、連合艦隊の不可解な行動をふと思った。

トラック基地は、中部太平洋におけるわが海軍の作戦の要衝ともいうべき、大切な前進根拠地だった。

その根拠地をはなれたことは、敵の攻撃のあることを予想し、それを避けるためということかもしれないが、なぜ、輸送船や工作艦などのような戦闘力をもたない艦船をおき去りにしたのだろうか?

破損して動けぬ艦は仕方ないとしても、動けるものを放置することは、なんとも納得がいかない。

(工作艦がやられたら、戦艦や巡洋艦が被害をうけたとき、誰が修理するというんだ。

大切な仕事を果たしうる「明石」など、それ相応に扱ってもらいたいもんだ……)

原兵曹自身が工作科であるだけに、内心そうした不満をいだくのも無理からぬところである。 |

昭和19年3月末、コロール島泊地で

工作艦「明石」は艦載機の攻撃をうけ炎上沈没した

|

一ヵ月半ちかく、コロール基地は平穏であったが、あのトラック基地が敵機動部隊の攻撃をうけながら、たいした反撃もできなかった原因は、第一に日本の航空兵力が極度な戦力不足であったことといえよう。

ちなみに、この前後の彼我の航空戦力補充の状態の一端を記してみよう。

昭和十九年におけるアメリカの飛行機生産量は、三月九一一八機、四月八三四三機、五月八九〇〇機、八月七九三九機、九月七五九八機で、それまで昭和十七年度に計画された六万機生産の予定にたいして、実際に四万九〇〇〇機が造られ、昭和十八年度は一二万五〇〇〇機の計画であるといわれていた。

後半、月産数が減少したのは、大型機の生産が増えたためで、昭和十八年四月から昭和十九年七月の間に大型機のみでも三二〇〇機(B29一一〇機をふくむ)が生産された。

これにくらべ、日本は鋼材やアルミ材その他の資材が不足し、最大年産可能の機数は四万二〇〇〇機であり、昭和十九年二月から五月頃の海軍機生産実績は、月産一〇二三機から二三一五機の間で、陸軍機も同程度だった。

そして、前年の昭和十八年度の消耗率は、生産機数にたいし、なんと海軍二〇五パーセント、陸軍一〇七パーセントで、海軍機消耗の内訳は、空中で三二パーセント、地上で五二パーセント、空輸など戦闘以外で失ったものが二三パーセントであった。

トラックに痛撃をあたえた米機動部隊は、勢いに乗って、さらに北上した。

三月二十二日にはミッチャー少将の機動部隊は、テニアン島の東方四五カイリ付近に進出し、二十三日にサイパン、テニアン方面に延べ三五〇機以上で大空襲をかけた。

日本軍の基地航空隊(第一航空艦隊)は三回にわたり、合計八三機をもって反撃を試みたが、戦果はほとんどなく、空中および地上の喪失九四機と、小型艦艇と施設に多少の被害をうけた。

やがて三月三十日、スプルーアンス提督の率いる三群からなる機動部隊(空母一一隻、戦艦五隻、巡洋艦一一隻)は、西カロリンに侵入し、パラオに迫った。

この前日、古賀連合艦隊司令長官は、司令部を「武蔵」から陸上に移し、艦艇はコロール湾を出て北西海面に避退していた。

米軍の空襲は、三月三十日、三十一日の両日にわたって行なわれ、敵機飛来機数(艦載機)延ベー一〇〇機にのぼり、日本軍は艦船四〇隻一一万一五〇〇トン、飛行機二〇三機を失い、死傷者二四六名をだしたという。

原兵曹の気づかった「明石」も、この空襲によって沈没したのだった。

11 リンガ泊地へ移動 top

一方、北西海面に避退した艦隊主力は、空襲の最中その海面において射撃演習をしていた。

この演習は、避退を続ける艦隊の将兵の士気を高め、反撃の自信をもたせようという配慮からだった、といわれている。

当の「春雨」は弾着観測艦となり、自艦の前後一〇〇〇メートルの直線上に落下する、重巡「高雄」「鳥海」の弾着地点を観測していた。

観測に使われる目盛り付観測定規は原兵曹苦心の作で、観測者は二番砲長の水口兵曹であった。

艦隊の射撃成績は優秀で「春雨」の針路上に正確に落下し、「春雨」乗組員たちを感嘆させた。

こうした情況の中で、三十一日の夜、司令部を一時、ダバオに移す計画で、古賀司令長官以下司令部職員の大部分は、飛行艇三機に分乗してダバオに向かった。

ところが、長官の搭乗機が途中、台風の悪天候に遭遇して行方不明になった。

さらに参謀長・福留繁中将以下数名の幕僚の搭乗機は、悪天候を突破し、セブ付近までたどりついたが、燃料欠乏で不時着水を試みて失敗、大破炎上し、わずかに参謀長、先任参謀ほか数名の乗員だけが、のちに救助された。

残る一機はダバオに安着したが、幕僚全部が、長官機と参謀長機に乗っていたので、この事故のために、連合艦隊司令部は全滅したといっていい。

一方艦隊は演習終了後、ダバオに向かって航行していた。

「春雨」は軽巡「能代」の対潜護衛の任につきながらの航海である。

そうした航行の間、乗組員たちは、まだ古賀長官の戦死も知らず、サイパンの南雲中将から送られてくる命令を聞きながら、

「どうして古賀長官の名前が出ないんだ?」

「わからねえ。わからねえけど、余りいい感じじゃないな……」

そんなことを噂し合っていた。

やがて艦隊はダバオに入港した。

艦隊の目的地は、マレー半島南方のリンガ泊地であったが、艦隊はリンガ泊地で、次の作戦に備えての訓練をする予定であった。

その目的地に行く途中、ダバオに立ち上った感があった。

「須藤兵長、俺は掌機長とダバオヘ上陸するぞ。一緒にこい」

「はあ?」

「このままじゃあ、艦内工作用はおろか、応急用の木材も足らんからな。

おそらく、このあと大反撃作戦をやるだろうから、どうしても材料を手に入れなくちゃならん」

「わかりました」

原兵曹は須藤兵長をともない、掌機長に随行してダバオに上陸した。

ここには日本人の経営する製材所があり、ラワン材だけは必要なだけ買い入れることができた。

「春雨」はこれで、十分な艦内工作や応急作業もできるように準備された。

やがて連合艦隊はダバオを出港した。

ミンダナオ島西端サンボアンガに近い、狭い海峡を三十余隻の艦隊は単縦陣で進航した。

「我々は、かなり後方を走ってるはずだが、最後尾はまだ水平線の向うらしいな」

後部二番砲長が、そんなことをいった。

「さっき艦首から前方を見だけど、艦隊の先頭はまるで見えない。

水平線のはるか向うを走ってるらしい……まだまだ、我々の艦隊は有力な大艦隊だぞ……」

うーむ、腕が鳴るなあ……この大艦隊で洋上決戦がやれれば、奴らを手痛い目に合わせてやれるんだがなあ……」

乗組員たちの士気はあがっていた。

艦隊の大単縦陣は、ボルネオ島北端を通り、南シナ海を南下して、一路、リンガ泊地に急航した。

航海中、むろんどの艦も、周辺にひそんで艦隊の動きを幀察しているであろう敵潜水艦にたいし、厳重な警戒を続けた。

top

**************************************** |