|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8

8 勇戦もむなし

「えっ、やっぱり行くのか?」

乗組員たちは、空襲をのがれた五隻が、ビアク島へそのまま向かうと知らされたとき、意外だという面持ちになった。

つまり、昼間の対空戦闘で、味方の所在と行動が敵に知られたはずだから、牽制部隊としての任務は成功した。

従って反転して引きかえすものだとばかり思っていたのだ。

ところが司令部に問い合わせたと頃、そのままビアク島に支援部隊として突入せよ、という命令がきたというのだ。

「無茶だよ。駆逐艦五隻だけで逆上陸作戦を敢行しろったって、自殺行為だぜ」

「えらい人は、後方の弾丸のこねえところで指揮してるんだ。それがどんなに危険なことか、知っちゃいねえのさ」

「白露」の乗組員や「春雨」の生存者たちは、不満をまじえながらささやきあった。

「支援隊の陸軍だって、三隻に分乗してるのを全部あわせても五〇〇名もいない。

敵の数がどのくらいか知らんが、おそらくこっちより多いだろうな。

とすれば、この作戦はやぶれかぶれ作戦だよ。下手したら上陸だってできやしねえぞ」

「そうだよな。これじゃあ、ビアク島で苦戦してる友軍にたいする気休めにもなりゃしない」

「せめて『扶桑』とか『青葉』でもいてくれりゃあ話は別だが、このままじゃ駆逐隊は、全滅になりかねないぜ」

艦内には暗い空気が流れはじめていた。

「白露」の乗組員二五〇名のところへ「春雨」の生存者一〇〇名を乗せているので、艦内はまるで満員列車のように、通路までも兵員でうずまっていた。

|

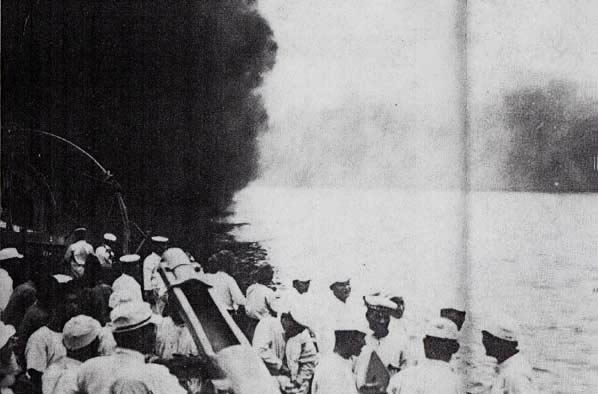

駆逐艦「白露」の煙幕展張

|

1 敵のレーダー射撃に苦戦 top

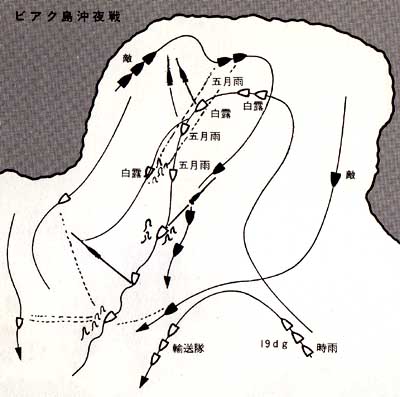

三一〇〇、「五月雨」と「白露」は警戒隊となってビアク島に迫り、湾口にしのびよって敵情を偵察した。

もやのかかる月明の海に、二艦は一〇〇〇メートルの間隔をたもち「五月雨」が煙幕を展張した。

突如、「白露」の艦橋付近がさわがしくなった。兵員が前後に走ってゆく。

「おい、どうしたんだ?」

「右舷正横に敵だ。巡洋艦と駆逐艦が、何杯かいるらしい」

走りながら「白露」の兵が、ささやくようにいった。

二艦の行く海面は、ちょうど月が雲にかくれて暗かった。

それにひきかえ、敵艦隊の航行する辺りは月明りに照らされて、はっきりと視認できたのであった。

彼我(ひが)の距離は一万メートル以下で、反航しているのだが、速力と針路は判然としない。

「少し遠いが、いまのうちに魚雷の先制攻撃をすりゃあ、絶好機だぞ」

誰かがいった。途端だった。

「右魚雷戦、反航!」の号令がかかった。

内径六一センチの四連装魚雷発射管が、発射囗を右舷直角に向けられた。

「白露」が取舵で左に針路を調整した。

と同時に四本の魚雷が、音もなく静かな海面に、次々と発射された。

やや前方を先航している「五月雨」も、おそらく魚雷を発射しながら針路をかえたことであろう。

その艦影は煙幕にかくれて視認できなかった。

射角がうまくいっていれば、何十秒かあとには敵艦に命中して、かなりの戦果が上がるはずである。 |

発射された魚雷は45ノットの速力で

目標に突進する

|

艦内はヒッソリとして、成果いかにと期待する者たちの息づかいだけが流れていく。

魚雷戦は壮烈な砲戦にくらべれば、不気味な静けさである。

増速したために大きく盛り上がる航路が、急速に後方へ去ってゆくばかりだ。

「自露」の艦内には、沈黙が流れていた。

突如、「白露」の左舷後方の水平線の辺りの空か、稲妻のようにピカリと鋭く光った。

続いて「白露」の後方の水平線の空か、ピカピカピカと紅く光った。……

一秒、一〇〇〇メートル後方に大音響とともに砲弾が落下した。

真っ白い水柱が林立した。それを追うように、ドロドロドロと、重苦しく陰気な遠雷のような砲声が聞こえてきた。

「白露」は煙幕を張った。モウモウたる煙だ。最大戦速三四ノット以上。海を割って突っ走る。

ゴウゴウとフル運転の機関音が後部煙突の横にある吸気孔から吐き出されている。

艦内には蒸気がたちこめ、霧の中にいるようだ。こんなとき万一、小さなポンプー個でも停止したら一大事だ。

それこそ全乗組員の生命にもかかわる速力に影響するのだ。

原兵曹は上甲板へ出てみた。艦の速力が早いので、風速一七メートルの空気の流れが耳たぶをうつ。

「いや、ありゃあ確かに、こっちの魚雷の爆発だと思うよ」

「そうかもしれん。それにしても、さっきの敵の砲撃の様子じや、重巡もいるぞ」

暗い中で誰かが話している。

原兵曹は、魚雷命中の話は、余り期待できないような気がした。

敵艦隊は湾口に近い海面にいるのだから、速力は余り出していないだろう。

あるいは先頭の艦に命中したかもしれないが、ひよっとしたら距離が遠すぎたのではなかったろうか。

それに、敵艦が発砲した位置は、別な海面だったようにも思われる。

2 ふり切れるか、敵艦隊 top

またしても、水平線のかなたがピカピカッと光る。

「白露」の後方五〇〇メートルに、水柱が林立し始めた。

その水柱に、発砲の光がキラキラと反射する。

さらに突っ走っている「白露」の、ぬれた上部構造物にも敵の閃光が赤くきらめいて、辺り一面、鬼気せまる様相を見せていた。

折からの小雨に、後部砲塔が特別に強く閃光を照りかえして、敵から視認されるのではないかという不安をあたえる。

一瞬、轟音が起った。百雷の響きであった。「白露」右舷艦首五〇メートルに至近弾だ。

後方の闇の中で、強い閃光が明滅した。どうやら「五月雨」が応戦して発砲したらしい。

「白露」の右舷後方で別な砲光がひらめいた。輸送隊の僚艦であろう(これは「時雨」であった)。

水平線の二ヵ所から、同時に砲撃の閃光がきらめいた。

(やっぱりそうだ。敵艦隊は二手だ。我々二艦(白露。五月雨)を挟撃しようとしてる……)

原兵曹は、そうみてとった。

(この時の敵は「五隻のわが駆逐艦を、ニューギニアの海岸線近くまで追いつめる作戦だったらしい」と「春雨」の航海長は後日、語っている)

「やつらは、どうも電探射撃をしてるらしいぞ」

誰かがいった。

「畜生、この分じや危いな。 相手が電探しゃあ、煙幕なんか役にたたないぞ。錫箔を飛ばしゃいいんだ」

(レーダー電波を妨害するため、気球につけた錫箔を飛ばす道具を備えていた。

しかし、高速で走っている場合は風圧などのために使用できなかった)

そんな時、前部方向から一人の兵隊がやってきた。「白露」の甲板員だ。

「敵との対勢は、どうなってるのかね?」原兵曹が声をかけた。

「いま敵艦隊を、弾着外に振り切ろうとしていますが、このままの針路で突っ走るとニューギニアの陸地に乗り上げてしまうんで、それで困ってるんです。

どこかで針路を変えなきゃいけないが、敵は目下わが艦の両舷後方を二方向から迫ってきてるんで、変針する時が、危険なんですよ。

ひょっとすると、すごい射ち合いになるかもしれません」

その話を聞いた途端、後部甲板で戦況を見まもっていた「春雨」の生き残りたちが、動揺の色をうかべた。

「あのでかい光は巡洋艦だぞ。あいつが命中すりゃあ、こんな艦は吹きとぶぞ」

「闇の海にほうり出されりや、どうするんだ」

「海ゆかば水漬く屍……さ」

「それだけか……?」

「まあな……」 すると別の者がいう。 |

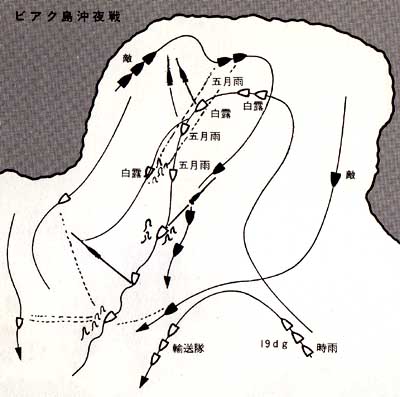

ピアク島沖夜戦

レーダー照準による米重巡20センチ砲の夜間射撃

|

「そう深刻になるなよ。イタチの最後っ屁ってこともある」

これは魚雷のことを意味しているのだ。

日本海軍の速度の早い、到達距離の大きい、しかも強大な威力をもつ魚雷を放たれると、極めて危険であることを敵も承知している。

だから、そうたやすく接近はしないだろう、というのだ。

なるほどその通りで、魚雷発射管は後部斜め方向――つまり敵艦隊に向けられている。

「そうだな。じゃんじゃん魚雷を発射すりゃあ、敵艦だって何隻かは沈没するかもな……」

「そういや、艦長は艦橋の中で、うしろ向きで指揮してるそうだぞ」

そのとき突如、「右砲戦」の号令がかかった。

砲塔が旋回を始めたのを機に「春雨」の観戦者たちは、後部機関科の居住区に下りた。

そこには「春雨」の負傷者が数人横たわっている。

背中に二発の機銃弾をうけ、苦しんでいた一番砲員の割田兵曹が、静かに寝がえりをうった。

「割田兵曹……しっかりしろ!」

そばで見まもっていた砲長の小野兵曹の声に、みながのぞきこんだ。

割田兵曹は、すでに息を引きとっていた。

小野兵曹の目に涙が光っていた。

開戦いらい小野兵曹の部下として、よく彼を助けてきた割田兵曹であった。

今度内地へ帰ったら、結婚することになっていたのだ。

それを思うと、原兵曹も胸の詰まる思いにかられた。

息苦しさを振り払うように、原兵曹は再び上甲板へ出た。

水平線の彼方の敵艦隊が射ち出す閃光が、連続し始めた。

次々と「白露」後方五〇〇メートル付近に上がる水柱が、轟音をあげて追いかけてくる。

その水柱は、なおも続く、はるかなる閃光に光って、物の怪のようだ。

うねりが出てきたのか、全速で必死に走る「白露」のスクリューが、カランカランと空転音を出した。

水柱は、左右前後に林立し始めた。

どこへ飛来するかわからぬ敵弾を避け、右へ、左へと急回頭を繰返しつつ走り続ける「白露」は、僚艦とは完全にはぐれてしまったようだった。

敵艦は、こちらの魚雷を警戒してか、あるいは先ほど盛んに砲撃で応戦していた「時雨」の反撃にあったためか、接近してくる気配はなかった。

九日○三〇〇頃になって敵の砲撃はやみ、辺りに静けさが戻った。

どうやら敵は深追いをあきらめ、引きあげたようである。

かくてビアク島沖の夜戦は終りを告げた。

夜が明けて――。

辺りを見まわして乗組員一同は、怪訝(けげん)な顔であった。僚艦は、ただの一隻も見当らない。

「白露」はただ一隻、大洋のど真ん中を突っ走っていた。

○八〇〇、突然ブザーが鳴った。

「対空戦闘! 配置につけ!」 再び危機に直面させられたのだ。

僚艦がただの一隻もいない航行だから、ここで沈められるようなことにでもなれば、幸運に恵まれても漂流の他に道はない。

はるかな上空に爆音が聞こえている。

機銃員は、一斉に銃口を向け、緊張の一瞬が全艦を支配した。

「安心しろ、あれは友軍機だ!」機銃員が叫んだ。

たちまち上空に飛来した二機の飛行機は、日の丸を見せて、翼を振って南下して行った。

「白露」は西進を続け六月十日、ハルマヘラ諸島のパジアンに入港した。

「あっ、あれは『五月雨』だ。先に逃げこんでたんだ」

びっくりしたように「白露」の乗組員がいった。

確かに停泊しているのは「五月雨」たった。昨夜、暗闇の中で「白露」が敵の斉射を浴び、水柱の林の中をあっちこっちと退避運動をしている頃、「五月雨」は逸早く戦場を離脱して、パジアンに向けて急行したのだった。

「白露」は、早速「五月雨」に横づけされ、「春雨」の生き残り乗組員は、すべて「五月雨」に移乗した。

「五月雨」には「春雨」の生存者が多数収容されていて、「白露」に乗っていた仲間の安否を気づかっていた。

これで「春雨」生き残り乗組員の全員は「五月雨」にそろった。

やがて「五月雨」は彼らをアンボン基地に送りとどけるために、パジアンを出港した。

一方「白露」は輸送隊の「敷波」「浦波」「時雨」を追い、ダバオに向かったということであった。

(この行動ののち「白露」は六月十五日、ミンダナオ島の北東沖で、船団護送の任についているとき、油槽船「清洋丸」と衝突事故をおこして沈没した)

3 アンボンで軟禁の日々 top

六月十一日の夕刻、アンボンに到着した「五月雨」から、棧橋におり立つ「春雨」の生残り乗組員たちの足どりは重かった。

彼らには、もはや、わが家ともいうべき艦がないのだ。

再び軍艦をあたえられ、海軍の一員として慟くことができるのは、一体、いつのことであろうか……?

目下、著しくく艦艇が不足していることを知っている彼らは、当分その配乗される艦にめぐりあう機会のないことは、語らずともわかっているのだ。

「これで、俺たちも陸へ上がった河童だな……」

一番砲長の、いや、もと一番砲長の小野兵曹がいった。が、誰も何もいわなかった。

棧橋を離れ出港してゆく「五月雨」を、力ない目でぼんやりと見送っていた。

「帽振れ――!」号令がかかった。

みな思いなおしたように、帽子をかぶっている者は帽子を、なくしてしまった者は双手をあげて、「五月雨」に力いっぱい振り続けた。

「元気でやれよ――!」

「俺たちの分まで、たのむぞ――!」

「五月雨」の乗組員たちも、別れを惜しむように帽子を振っている。

その艦影もしだいに小さく、つぎなる戦場へと旅立って行った。

(「五月雨」は、その後八月十七日にパラオ諸島水域で座礁し、離礁作業中、同月二十六日、米潜水艦(バットフィッシュ)の魚雷攻撃をうけ沈没した)

「五月雨」が去って、辺りが薄暮の色を増しはじめる頃、アンボン島第二〇警備隊のトラックがやってきた。

「さあ、はやく乗った乗った」

トラックの指揮官は、激戦の中をようやく生還してきた「春雨」生存者の苦労など、まるで関係ないといった調子で、彼らを追い立てるようにトラックへ詰め込むと発車させた。

およそ一〇分ばかり走り、トラックが停止した所は、オランダ風の細長い平屋づくりの洋館の前であった。

そこは第二〇警備隊の病棟だった。

建物の一角に大きな空室があって、ここが「春雨」生存者の居住区に指定された。

コンクリートの広々とした床は、百数十人をらくに収容できそうだ。

これといった調度品など、むろんありはしない。

電気もこれだけの大広間に、黒幕をかぶせた電球が一つだけ、なんとも殺風景なものである。

しかし文句はいえない。

本来ならば死んでいたかもしれないのだ。

生きて大地を踏みしめることができただけでも感謝しなければならないのだ。

「ただちに毛布およびカポック(ベッド用蒲団)を運ぶので、作業員三〇名を出してもらいたい。

なお、消灯は二二〇〇であるからして、作業員は急け!」

第二〇警備隊の下士官が号令をかけた。

早速比較的元気な下士官と若い兵隊が、三五名ばかり自主的にとび出して、二台のトラックに分乗して行き、まず寝具を運びこみ、もう一度出かけて行くと、食糧と着替えの衣類が到着した。

さて、全員が協力しあって寝る準備はととのったのであったが、蚊帳を張るのにこまった。

一つの蚊帳の大きさは一人分のカポックの大きさしかない。

そこで、蚊帳をひろげて四隅を次々に結びあわせ、壁に綱を張ったりして散々てこずらされたのであった。

なにしろ南方の島のこととて、毒虫や大きな蚊が多く、かゆかったり痛かったりするばかりでなく、マラリヤや風土病にかかる危険性があるのだ。

毛布に身をつつむと、激しい空腹感があった。

しきりに腹がなって空腹を訴えるが、それまで緊張の連続で疲れきっている彼らは、艦長、航海長、通信士、下士官、兵、すべての者が、久しぶりの静かな陸上で、深い眠りに落ちこんでいった。

翌朝、警備隊から朝食が運ばれてきた。

塩湯に多少色がついている程度の味噌汁は、中にバナナの茎が浮いており、飲むとにがいのだった。

漬物はパパイヤの塩漬けで、やたらと塩からく、飯は南方米でゴツゴツ、パラパラと、全く粘り気もなく、すべてが味気なく文字通り粗食であったが、寢られて、食べられることは、ありかたいことだった。

「春雨」で行動しているときは、蟹の缶や鮭缶、あるいは鮪缶などを食べていた。

だから、ここで出される食べ物が粗末に感じられるのだ。

しかしあの艦内食は内地の人々が、自分たちのために切り詰めた生活をして、届けてくれていた品々なのだと思うと、敗れたことにたいする責任感のようなものが湧いてきた。

こうしてバナナの茎の味噌汁で飯を食えることだけでも、感謝しなければならないのだ、と自覚し合うのだった。

4 戦友よ、安らかに眠れ top

「春雨」の生き残りは、七月二十一日まで、この病棟の中に生活したのだが、その間、一切、単独行動や外出は許されず、いわば軟禁された形であった。その間に「春雨」沈没の際の対空戦闘で戦死した、四九柱の戦友の慰霊祭が行なわれた。

原兵曹は、しとしとと降る雨脚をながめながら、亡くなった人々に思いをはせた。

前甲板のデッキ・チェアーにもたれ『智恵子抄』を読んでいた軍医長。

「この戦争にめぐりあわせた我々の人生は、三十歳が天寿だと思えばいいさ」

そんなことをいって笑っていた主計長。

「うーむ、応急員の鋸の手入れというのは、兵器や日本刀の手入れと同じことだな」

原兵曹に、そう声をかけてくれた司令の白浜大佐。

若いが、しっかりと自分に従って働いてくれた金井上等兵。

(そうだ、測距儀の小林兵曹は。タウイタウイで、あの晩、俺の怪談話を聞いて、驚いて椅子からすべり落ちたっけ……)

次々と親しかった戦友のありし日の顔が思い出され、人間同士が殺し合わねばならぬ戦争が、憎いものに思われてきた。

慰霊祭のあと、負傷していた先任将校の山本大尉も、病棟で息をひきとった。

こうして「春雨」の戦死者は、五○柱になったのである。

(どうしても、この戦いの実態を記録しておかなくては……もし俺が死んだら、誰かにあとを引継いでもらおう……)

原兵曹は、そう思いたつと、偶然にも手元に残っていた一本の鉛筆と万年筆で、警備隊の兵隊に頼んでようやく手に入れた小さな手帳に、「春雨」の沈没に至るまでの経過を、暇あるごとに記し始めた。

インクが少なくなると、水でうすめては書き綴った。

第二〇警備隊では、ガリ版刷りの新聞を発行していた。米海兵隊が、サイパンに上陸を開始したというニュースは、この新聞がもたらした。

このサイパンの戦況は「春雨」生存者の誰もが、一時も頭から離れないことであった。

ニュースは概略しか書かれてはいなかったが、Z旗を掲げてのぞんだ「あ号作戦」は、どう考えても計画通りの成功をおさめたとはいえないと察せられた。

数日後、警備隊の通信隊へ手伝いに行っていた「春雨」の電信員が、わが有力空母三隻が沈んだ、と告げた。

「それと米軍を主力とする連合軍がノルマンディーに上陸して、ドイツ軍を蹴ちらして進撃中らしいですよ」

そんな暗い話であった。

「春雨」の一同は、肩を落とし、顔を見合わせた。

「はやく本土に帰って、もう一度軍艦に配置してもらって働こう」

「そうだ、こんな所でのんびり時間をつぶしちゃおられん」

そんな決意を口にしながら、いらいらとした日を送った。

七月中旬、テニアンの玉砕の報ももたらされた。

そんな敗北のニュースに接すれば接するほど、彼らは、闘志を燃やすようになった。

「早く迎えの船がこないかなあ。どうしたって、もう一度ご奉公するんだ。いや死ぬまで何度でも……」と決意を固めるのだった。

陽動部隊としてダバオを出撃したときは、全艦隊をあげての「あ号作戦」の成功を、心から信じて疑わず、多くの戦友を失いつつも、戦いの結末で「作戦成功」のニュースが聞けるものと思っていたのに、それも一朝の夢であった。

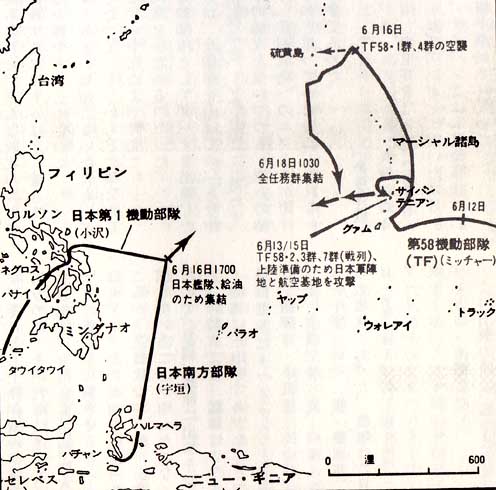

5 「あ号作戦」失敗に終る top

「春雨」の生存者たちが、「五月雨」に送られてアンボンに着いた六月十一日、サイパンでは米機動部隊による空襲が開始されていた。

日本海軍の上層部では、このサイパンの空襲が単なる空襲であるのか、それとも上陸作戦の準備攻撃であるのか、その判断に迷っていた。

連合艦隊司令長官・豊田副武大将は、すぐに艦隊を出撃させるということはせずに、敵の動向を見ていた。

ところが十三日になって敵が上陸を企図していることが明らかになってきたので、急遽、艦隊に出撃を命じた。

この時点では、艦隊はタウイタウイ泊地に在泊中であった。

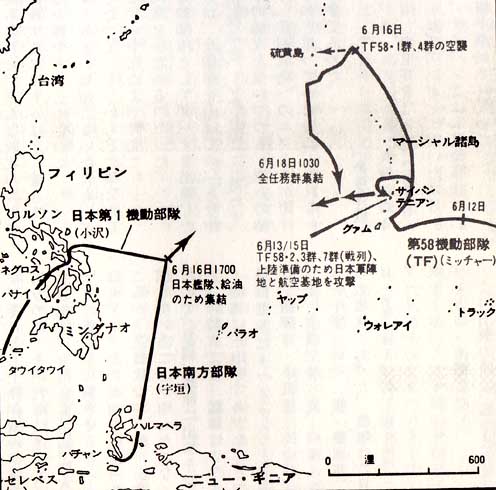

早速、機動部隊はタウイタウイを出撃した。指揮官・小沢治三郎中将、空母三隻、改装空母六隻、戦艦三隻、重巡一一隻、軽巡二隻、駆逐艦二八隻の大艦隊であった。

艦隊は六月十五日(米軍がサイパンに上陸を開始した日、フィリピンのサンベルナルディノ海峡をとおって太平洋に進出し、サイパン方面へ進撃した。

この出撃の前に、艦隊は五月初旬、リンガ泊地からタウイタウイにきて、一ヵ月もの長期間在泊していたのであるから、艦隊の動静はすべて敵に知られていたはずである。

そして十五日には、太平洋上で、日本艦隊が敵の潜水艦によって発見されたことが、この潜水艦から発した無電によってわかった。

やがて十八日の夕刻、わが艦隊が飛ばした偵察機が、敵機動部隊の一部を発見した。

しかし、この時点までは、敵の飛行機にはこちらは発見されてはいなかった。

大本営は、味方偵察機が打った敵機動部隊発見の無電を傍受したため、十九日にはわが艦隊が先制攻撃の大戦果の報をもたらすであろうことを期待していた。

「○七〇〇、第一次攻撃隊発進」

「○八〇〇、第二次攻撃隊発進」 |

米軍のサイパン上陸を阻止する日本の「あ号作戦」

|

これらの無電を傍受した大本営は、作戦が成功に向かっていると信じていた。

そのうちにきっと攻撃隊の「敵発見、攻撃す」の無電が入るものと、今か今かと待ちうけたが、一時間たっても二時間たっても、勝報は入ってこなかった。

戦況はこうであった。

第一次、第二次攻撃隊とも、雲に妨げられて、大部分は敵艦隊を発見することができなかった。

ほんの一部の飛行機だけが敵の一部を発見して攻撃に入ったが、二、三の敵艦に損傷をあたえたにすぎなかった。

そして、その他の飛行機は敵艦隊の捜索に時間がかかってしまったことと、遠距離から出撃したために母艦に帰るだけの燃料がなくなり、全機ともサイパン周辺の、テニアンやグァムの飛行場に着陸しようとしたのであった。

ところが、これらの日本機は敵戦闘機のために、着陸まぎわに攻撃され、大損害をこうむった。

損害はそればかりではなかった。

新鋭空母の「大鳳」と、空母「翔鶴」の二隻は、攻撃隊を発進させたあと、敵潜水艦の魚雷攻撃をうけて沈没した。

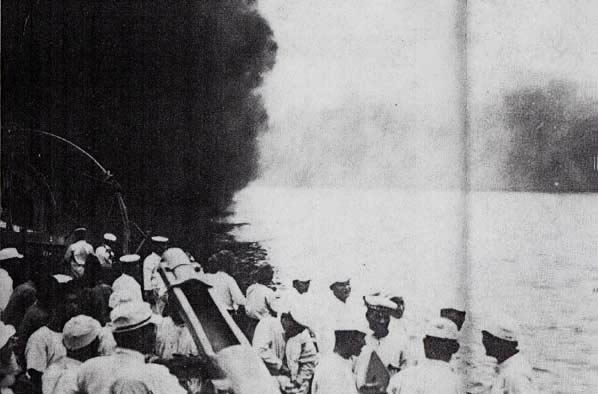

さらに、ようやく敵艦隊を発見したわが飛行機隊は、待ち伏せていた多数の敵戦闘機の迎撃をうけて、大多数が撃墜されてしまった。

もうこうなっては、連合艦隊は敵艦隊との決戦を強行することはできない。

無理をしたところで、かえって損害が多くなるばかりである。 |

あ号作戦で日本の攻撃隊に襲われた米空母機動部隊

|

そこで艦隊は西方に避退を開始したのだったが、翌日の夕方(六月二十日)、米機動部隊の追撃をうけ、さらに敵潜水艦の襲撃をうけて、またもや改装空母「飛鷹」が沈められ、その他の艦にも空襲による損傷をうけてしまった。

兵力が極度に弱まったわが艦隊としては、敵の追撃にたいする反撃の手段すらもなく、わずかに残っていた飛行機で攻撃しようとしたが、もう夜になっていて、敵を発見することもできなかった。

そこで全艦隊をもって夜戦を決行しようとしたが、これも敵部隊を発見することができずに、沖縄を経て内地に帰ったのであった。

長いあいだかかって用意し、第二の真珠湾攻撃とまで、周到な計画を練って行なわれた「あ号作戦」も、こうしてあっけなく失敗に終ってしまったのである。

サイパンの日本軍は孤立無援の状態となり、装備のはるかにすぐれた敵上陸部隊と戦いながら、爆撃と艦砲射撃の集中砲火の中で、ついに力およばず七月六日、最後の無線を残して連絡が絶えた。

「春雨」などの水雷戦隊の駆逐艦が、陽動部隊として行なった行動は、一体どんな役に立つたというのであろうか……?

囮(おとり)としての任務は、結果から見れば成果はなかったといっていいし、逆上陸支援部隊としての行動は、優勢な敵艦隊の反撃にあって、これまた失敗に終った。

しかし、上層部にあって計画された作戦に基いて出される命令に、黙々と従って行動する下級士官や下士官兵たちは、作戦全体の推移も知らされぬまま、あるいは傷つき、あるいは海の藻屑と消えていったのである。

七月二十一日、「春雨」の生存者が待ちに待った迎えの船が、アンボンへやってきた。

輸送船「神靖丸」(約五〇〇〇トン)であった。

二五ミリ連装高角機銃がブリッジの屋根に二基装備され、船尾楼甲板には対潜用二五口径八センチ砲を一門、爆雷二個を積んでいるだけの、心細い船である。

それでも「春雨」の生存者にとっては、うれしい迎えの船であった。

彼らは喜々として乗船した。

「神靖丸」は、コットンコットンと、懐古的な、石炭燃料エンジン特有のピストンのストローク音を引きながら、「春雨」生存者の再起への大いなる夢と希望を乗せ、内地へ針路を向け、北上を開始した。

昭和十九年六月十日以降――つまり、「春雨」生存者たちが、パジアンに入港した日以後の、日本海軍の駆逐艦たちは、一体どんな働きをしたのであったろうか……。

結論からいえば、ほとんど活躍らしい活躍をしていない。

十月二十三日から二十六日にかけて行なわれた「比島沖海戦」(米軍呼称、レイテ湾海戦)およびその間に行なわれた「スリガオ海峡海戦」(日本側正式呼称なし)「サマール沖海戦」(日本側正式呼称なし)「エンガノ岬沖海戦」(日本側正式呼称なし)などの戦闘で、わが駆逐艦たちは、連合艦隊の主力艦に従って行動し、戦場に臨んだのであったが、質量とも圧倒的に優位な連合軍側にうち勝つことはできなかった。

米軍艦艇もかなりの損害をうけ、沈没、損傷の数は多かったが、それらの戦果をあげたのは、大半が陸上基地を発進した特攻機その他の飛行機によるもので、海上におけるわが艦艇群は、ますます精度の高くなった敵の電探による砲撃と、群がる潜水艦の攻撃、そして想像を絶する多数の飛行機の攻撃によって、次々と撃沈撃破されるという、惨憺たる有様であった。

どの戦闘においても、絶対的物量豊富な敵に対して、わが軍は抗すべくもなく敗れていったのであった。

レイテ海戦に参加したわが駆逐艦は三十余隻であったが、約半数が撃沈され、兵力は激減し、対等に戦える状態ではなくなった。

今や海上戦力を失った日本海軍は、敵進攻部隊に対し、特攻機のみが頼みの綱となった。

そうした不利な戦況の中で、やがて新しい年となり、昭和二十年四月、日本海軍はわずかに残された艦艇をもって、水上特攻隊を編成、戦艦「大和」、巡洋艦「矢矧」、駆逐艦「冬月」「涼月」「磯風」「浜風」「雪風」「朝霜」「初霜」「霞」(指揮官・伊藤整一海軍中将)の十隻で、沖縄方面の敵にたいし、最後の決戦を挑むべく内地を出撃した。

しかし、この決戦部隊は、東支那海に進出したところで、ミッチャー中将指揮下の空母機に忽ち発見され。

「冬月」「涼月」「雪風」「初霜」の四艦以外は、すべて撃沈されたのだった。

生き残った駆逐艦四隻は、かろうじて帰投したが、主力艦を失った駆逐艦に戦闘力はなく、かつて世界最強といわれた、日本海軍の連合艦隊は事実上壊滅したのである。

6 戦争末期の駆逐艦の消滅 top

ちなみに、昭和十九年六月中旬以後の、駆逐艦群の消えた模様を順次記してみよう。(数字は緯度、経度)

昭和十九年六月十五日

「白露」 ミンダナオ北東岸(09°09'N.126°51'E)において、船団護送中、油槽船「清洋丸」と衝突事故により沈没。

昭和十九年七月六日

「羽風」 セレベス海(03°24'S.125°28'E)において、米潜パッドルの攻撃をうけ沈没。

昭和十九年七月七日

「薄雲」 千島列島海域に行動中(47°43'N.147°55'E) において、米潜スケートの攻撃をうけ沈没。

「玉波」 南シナ海(13°55'N.118°30'E)において米潜ミンゴーの攻撃により沈没。

昭和十九年八月四日’

「松」 (27°41N.141°48'E)の地点において、米空母機の攻撃をうけ沈没。

昭和十九年八月二十三日

「朝風」 フィリピン諸島海域(16°06'S.119°40'E)において、米潜ハッドゥーの攻撃により沈没。

昭和十九年八月二十五日

「夕凪」 フィリピン諸島海域(18°46'N.120°46E)において、米潜ピクユダの攻撃により沈没。

昭和十九年八月二十六日

「五月雨」づフオ諸島沖において、米潜バットフィッシュの攻撃により沈没。

昭和一九年九月十二日

「敷波」南シナ海(18°17'N.114°40'E)において米潜グローラの攻撃により沈没。

昭和十九年九月二十一日

「皐月」 マニラ湾において、米空母機の攻撃をうけ沈没。

昭和十九年十月二十四日(比島沖海戦)

「若葉」(11°50'N.121°75'E)の地点において、米空母機の攻撃をうけ沈没。

昭和十九年十月二十五日(比島沖海戦)

「朝雲」「満潮」「山雲」(10°25'N.125°20'E)の地点において、米艦隊の攻撃をうけ沈没。

「秋月」 (20°29'S.126°36'E)の地点において、米潜(リバットの攻撃により沈没。

「初月」(20°24'N.126°26'E)の地点において、米艦隊水上艦艇の攻撃をうけ沈没。

昭和十九年十月二十六日(比島沖海戦)

「早霜」(19°05'N.121°50'E)の地点において、米空母機の攻撃をうけ沈没。

「野分」(13°00'N.124°54'E)の地点において、米艦隊水上艦艇の攻撃をうけ沈没。

「浦波」(11°50'N.123°00'E)の地点において、米空母機の攻撃をうけ沈没。

昭和十九年十月二十七日

「藤波」「不知火」 ルソン水域(12°00'N.22°30'E)において、米空母機の攻撃をうけ沈没。

昭和十九年十一月三日

「秋風」南シナ海(16°48'N.117°17'E)において、米潜ピンタードの攻撃により沈没。

昭和十九年十一月十一日

「浜波」「長波」「島風」「若月」オルモック湾(10°51'S.124°31'E)において、米空母機動部隊(指揮官F・C・シャーマン少将)の空母機の攻撃をうけて沈没。

昭和十九年十一月十三日

「曙」「秋霜」「初春」「沖波」 マニラ湾において、米空母機の攻撃をうけて沈没。

昭和十九年十一月二十一日

「浦風」 台湾北西方(26°09'N.121°23'E)において、米潜シーライオンの攻撃により沈没。

昭和十九年十一月二十五日

「霜月」ボルネオ西方(02°21'S.107°20'E)において、米潜カヴァラの攻撃により沈没。

昭和十九年十二月三日

「桑」 オルモック湾(10°51'S.124°35'E)において、米艦隊艦砲射撃により沈没。

昭和十九年十二月四日

「岸波」南シナ海(13°21'S.116°37'E)において、米潜フラッシャーの攻撃により沈没。

昭和十九年十二月十二日

「卯月」 レイテ水域(11°20'N.124°10'E)において、米海兵隊および米陸軍機の攻撃をうけて沈没。

昭和十九年十二月十五日

「桃」 (16°00'N.117°39'E)の地点において、米潜ホークビルの攻撃により沈没。

昭和十九年十二月二十六日

「清霜」 フィリピン諸島水域(12°20'N.121°00'E)において、米艦艇および米陸軍機の攻撃をうけて沈没。

昭和十九年十二月三十日

「呉竹」 バシー海峡において、米潜の攻撃により沈没。

昭和二十年一月五日

「檜」「樅」 マニラの西方海面において米軍機の攻撃をうけて沈没。

昭和二十年一月十五日

「旗風」 {22°37'N.120°15'E)の地点において。米高速空母機動部隊(指揮官J・S・マッケイン海軍中将)所属の航空機の攻撃をうけて沈没。

「栂」 (23°33'S.119°33'E)の地点において、上と同じ飛行機の攻撃をうけて沈没。

昭和二十年一月二十四日

「時雨」 シャム湾(05°00'N.103°48'E)において、米潜ブラックワインの攻撃により沈没。

昭和二十年一月三十一日

「梅」 台湾沖(22°30'N.120°00'E)において、米陸軍機の攻撃をうけて沈没。

昭和二十年二月二十日

「野風」 南シナ海(12°48'N.109°38'E)において、米潜パーゴの攻撃により沈没。

昭和二十年四月六日

「天津風」 中国大陸沖(23°55'N. 117°40'E)において、米陸軍機の攻撃をうけて沈没。

昭和二十年四月七日 (最後の日本海軍水上特攻大和隊)

「朝霜」(31°00'N.128°03'E)

「浜風」(30°40'N.138°03'E)、

「磯風」(30°40'N.128°03'E)、

「霞」(30°57'N.127°57'E)

上の四隻は、東シナ海においていずれも米空母機の攻撃をうけて沈没。

昭和二十年六月二十八日

「榎」 日本海(35°26'N.135°44'E)において、機雷に触れて大破。

昭和二十年六月三十日

「楢」 日本海(33。50'N.130°49'E)において、機雷に触れて沈没。

昭和二十年七月十日

「桜」 日本海(35°50'N.142°07'E)において、機雷に触れて沈没。

昭和二十年七月十四日

「橘」 日本本州北部沖(41°48'N.140°41'E)において、米空母機の攻撃をうけて沈没。

昭和二十年七月二十八日

「梨」 瀬戸内海(34°14'N.132°30'E)において、米空母機の攻撃をうけて沈没。

昭和二十年七月二十九日

「初霜」 日本海(35°33'N.135°12'E)の地点において機雷に触れて沈没。

こうならべてみると、潜水艦の魚雷攻撃によって撃沈されたものと、航空機の攻撃によって沈没したものが圧倒的に多い。水雷攻撃を本領とする駆逐艦が水雷によって沈んだのは皮肉といえる。

海軍創設以来、あれほど力をこめて育て上げてきた水雷戦隊駆逐艦の大部分が、わずか三年余りの戦いで海の藻くずと消え去ったことに、悲愁の涙を禁じえないのである。

top

**************************************** |