|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

|

一章 海を越える非戦の叫び

――日露戦争

|

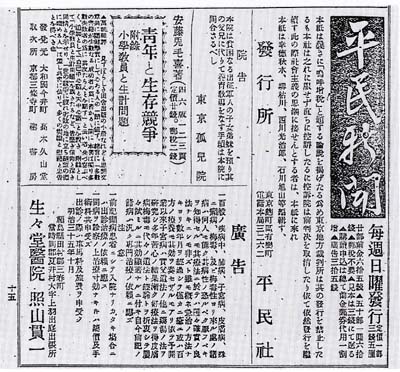

有楽町にあった平民社の前景(1904年8月当時)。

前列左から二人目が石川三四郎、

右へ堺利彦、幸徳秋水、西川光二郎。

|

1 「満州」と朝鮮 top

二〇世紀のはじめにおこされた日露戦争は、近代日本の運命のわかれ道といわれた大戦争であった。

いまの社会主義国ソビエト連邦になる前の、ツァーリズム(皇帝の専制支配体制)のもとでアジアへの進出をはかっていたロシアと、明治天皇のもとで資本主義経済を発展させて、アジアのチャンピオンとなることをめざしていた日本とが、満州と朝鮮との支配権を争って満州を舞台に衝突したのが日露戦争である。

その頃、満州にはイギリスやアメリカの資本も進出していたが、ロシアは一八万の大軍を駐留させ、鉄道や資源の開発の権利をにぎり、さらに朝鮮にも手をのばしていた。 すでに朝鮮の支配権を半ばにぎり、さらに満州への進出をはかる日本とロシアの間に、緊張が高まった。

日本は、ロシアの進出に利権を脅かされるイギリスと日英同盟を結んだ(一九〇二年一月)。

2 「主戦論」と「非戦論」 top

一八九四〜九五年の日清戦争の直後からロシアとの戦争に備えて軍備増強を行ってきた日本政府や右翼的な民間団体(対露同志会)などは、「横暴なロシアから祖国日本を守れ」と国民をあおりたて、多くの新聞も「ロシア討つべし」と書きたてるようになった(一九〇三年頃)。

これは「主戦論」とよばれた。

この時、状況をさめた目でみた一群の社会主義者やクリスチャン(キリスト教徒)が鋭い反戦の声をあげた。

戦争に反対する彼らの主張を「非戦論」という。

3 平民社の人々 top

非戦論の立場をとる新聞は少なかったが、そのなかで、『万朝報』という新聞(社長・黒岩涙香=るいこう)に属していた幸徳秋水栄名・伝次郎)、堺利彦(号名・枯川=こせん)、内村鑑三(うちむらかんぞう)らの論説はきわだっていた。

ところが一九〇三年一〇月八日、『萬朝報』はそれまでの態度を急に変えて、開戦論の主張を掲載した。

幸徳、堺、ついで内村は同社を去り、幸徳、堺はただちに「平民社」という団体をつくり、週刊『平民新聞』を発刊した(同年十一月)。

ついで石川三四郎、西川光二郎が加わり、安部磯雄、木下尚江らが同人となった。

杉村楚人冠(そじんかん、本名・広太郎)、村井知至(ともよし)、斎藤緑雨、斯波貞吉、田添鉄二、山口義三(号名・孤剣=こけん)、白柳秀湖(しらやなぎしゅうこ、本名・武司)、中里介山(本名・弥之助)、荒畑勝三(号名・寒村)らの人々が寄稿した。

4 幸徳秋水の活躍 top

一九〇四年に入って、戦争の危機が一段と切迫したとき、『平民新聞』第一〇号(一月一七日付)は、全紙面を戦争反対の記事で埋めた。

幸徳秋水(一八七一〜一九一一年、高知県。権力者によって、「大逆事件」という架空の明治天皇暗殺計画の「首謀者」に仕立てられて刑死)は、その号に「吾人(私)は飽くまで戦争を非認す」という論説を掲げた。

同年二月八〜九日、日本軍はロシア軍艦に奇襲攻撃を加えたのち、一〇日に天皇の名で宣戦布告(戦争開始の宣言)を行った。

幸徳は第一四号(二月一四日付)で、「戦争来」と題する論説を発表、以後、毎号にわたって反戦を訴えつづけた。その一部を紹介しよう。

「戦争の目的は、植民地及び新市場の拡張に在らん(あるのだろう)。……

国民多数の貧困は之が為に除かるべきか(なくせるか)……

否(いな)、戦争は常に政治家、資本家の為に戦わるるのみ(ためだけに戦われる)」

「若し戦争に謳歌せず(をたたえず)、軍人に阿諛せざるを以て(おべっかを使うことをしないから)、(お前は)不忠(天皇に忠義をつくさない)と名づくべくんば(呼ばれるなら)、我等(私たち)は甘んじて不忠たらん言なろう」、

若し戦争の悲惨、愚劣、損失を直言(はっきり言うこと)するを以て国賊(国に害を与える者)と名づくべくんば、我等は甘んじて国賊たらん」

「世は平和を唱うるを効果なしと為す」。而も(だが)我等は唯だ一人の同志を得ば足る(十分だ)、今日一人を得、明日一人を得、三年、五年、十年、進んで止まず、我等は必ず数千、数万の同志を得るの時あるを信ず(時がくるのを確信する)。

数人、数十人の絶叫、以て日露の戦争を止むる能わず(止めることができない)、

而(しか)も数万、数十万、数百万の勢力は、万国(世界)平和確立の基礎たるを得ざるか(基礎となりえないだろうか)。

林間の点滴菻の中の一しずく)は杯(さかずき)を浮ぶるにも足らず、

而も汪洋(おうよう=果てしなくひろい)の大河は、此点滴の集積に非ずや(ではないか)、

誰か点滴を無用と云う乎(一しずくを役に立たないと誰が言えようか)」

また『平民新聞』は、“敵国”ロシアの社会主義者に向かって、

「嗚呼、露国に於ける我等の同志よ、兄弟姉妹よ」と呼びかけ、平和のために力を合わせようと訴えた(第一八号。一九〇四年三月一三日付)。

これに対し、ロシアの社会主義者(ロシア社会民主労働党)は、ただちに賛成だと答えてきた。

この平和のための国際連帯のエールの交換は、各国の社会主義機関紙に紹介されて、反響を呼んだ。

しかし、多くの国民は戦争熱にうかされ、戦争に反対する人々を「露探」(ロシアの探偵=スパイ)、「ニコライ(皇帝)の門番」とののしり、石を投げ、脅迫するものもいた。

平民社の人々は挫けず、新聞発行だけでなく、集会をひらき(開戦後から一年の間に二一四回、地方遊説(演説会)を行った(四〇数回)。

政府の弾圧ははげしく、新聞の発売禁止、執筆者や編集者の投獄がつづき、新聞発行をつづけることができなくなった(一九〇五年一月、第六四号まで。一九〇七年一月に復刊、第二次平民新聞といわれるが、四月まで)が、社会にあたえたショックは大きかった。

5 日露民衆の握手 top

同じ時期に片山潜(一八五九〜一九三三年)という社会主義者が国際舞台で日露戦争反対の活動をした。

彼は岡山県の農民の家に生まれたが、青年時代にアメリカに渡った。

そこでアルバイトで生活費と学費をかせぎながら大学に通い、大学院を卒業して、一三年ぶりで日本に帰国した(一八九六年)。

そして日本に労働組合をつくる最初のリーダーとなった。

同時に彼は社会主義者になり、その立場から平和運動の先駆者になった。

幸徳秋水や安部磯雄らと社会主義研究会をつくり(一八九八年)、一九〇〇年には社会主義協会へ発展させ、一九〇一年には社会民主党を結成した(これは政府によってただちに禁止された)。

日露開戦の前年の一〇月八日、社会主義協会は非戦論演説会を開催した。

日露戦争がはじまると、片山はオランダのアムステルダムでひらかれた第二インタナショナル大会(国際社会主義者大会。一九〇四年八月)に出席し、英語で演説した。

「いま戦争をしているのは両国の支配者たちであって、働く者は平和のために手をにぎり合うことを望む」。

そしてロシア社会主義者の代表プレハノフと壇上でかたく握手して、熱烈な拍手を受けた。

大会は、片山が提案し、フランス代表がこたえた日露戦争反対の決議を満場一致で採択した。

自国政府の戦争政策に反対して、交戦国の民衆の代表が、平和のために手をにぎることができるのだ、と世界のマスコミは大きく報道した。

その後片山は、反戦・平和のたたかいを死ぬまでつづけるが、そのことはまた後に紹介しよう。

|

左上=与謝野晶子(上)、左下=大塚楠緒子

右= 『明星』の表紙と楠緒子の「お百度詣」の挿絵

|

左上=木下尚江、左下=内村の『聖書之研究jの表紙

右=右から内村鑑三、宮部金吾、新渡部稻造

|

6 君死にたまうこと刎(なか)れ top

日露戦争に反対したのは、社会主義者ばかりではなかった。

最初に紹介した詩人、与謝野晶子(一八七八〜一九四二年、大阪)の「君死にたようこと勿れ」(雑誌『明星』一九〇四年九月号に発表)は、さきの引用につづけてつぎのように歌っている。

旅順の城はほろぶとも、

ほろびずとても、何事ぞ、

君は知らじな、あきびと(商人)の

家のおきてに無かりけり |

商人としての家業を大事に守って、幸福な家庭をきづくことがお前のつとめであって、ロシア軍が守る旅順口を占領するかどうかは、二の次の問題だよ、と弟にさとしているのである。

乃木将軍が指揮する日本軍が、旅順口を攻め、ロシア軍の頑強な抵抗にあって、おびただしい戦死傷者を出しているころであった。

この詩はこうも歌っている。

君死にたようこと勿れ、

すめらみこと(天皇)は戦いに

おほみずから(御自身)は出でまさね

かたみに(たがいに)人の血を流し

獣の道に死ねよとは

死ぬるを人のはまれ(名誉)とは

大みこころ(天皇の心)の深ければ

もとよりいかで思されむ(考えられないでしょう) |

日本軍隊の最高司令官としての天皇は、自身で戦場に出ることはしない。

そして天皇は情深い方といわれるから、愛する国民が動物のように血を流して殺し合いをすることをよろこばれるはずはない。

戦争で死ぬのを人間の名誉だなどと考えられるはずがない――痛烈な皮肉である。

むろん“愛国者”を名のる評論家、文学者なとがら“国賊”“日本国民として許せない”といった非難が浴びせられた。

これに対し晶子は、「女はもともと戦争が大きらいです」とどうどうと反論した。

大塚楠緒(なお)子(くすおこ、とも呼ぶ。一八七五〜一九一〇年、東京)も、「お百度詣で」という詩を発表(『太陽』(一九〇五年一月号)して、戦争にひき出された肉親の無事を祈る女心をうたった。

彼女は、東大の美術学の教授・大塚保治の夫人であったが、作家の夏目漱石は、彼女の死を悼んで、「あるほどの菊投げ入机上棺の中」という俳句を贈った。

公然と反戦・平和を唱えることはしなかったが、文豪・漱石は、日露戦争が天皇や資本家のためのものであり、民衆に不幸と害悪しかもたらさないことをその作品のところどころで述べていた(『趣味の遺伝』『それから』『草枕』など)。

また日露戦争に記者として従軍した作家田山花袋(たやまかたい)は、『死屍』(しかばね)という作品で戦場の悲惨をリアルに描いた。

7 義戦論を克服して top

幸徳秋水が『万朝報』に「退社の辞」をかかげて社を去った時、内村鑑三(一八六一〜一九三〇年、群馬県)も、黒岩社長に

「小生は日露開戦に同意することを以て日本の滅亡に同意することと確信いたし候」と書き送り、退社した。

彼は、

「余(私)は日露非開戦論者であるばかりではない、戦争絶対的反対論者である。

戦争は人を殺すことである、……人を殺すことは大罪悪である。……大罪悪を犯して、個人も国家も永久に利益をおさめ得ようはずはない」と言い、

「戦争の利益は強盗の利益である」と言いきる。

その利益は盗まれた者にとっての不利益であるばかりでなく、盗んだ者の不利益にもなる。

なぜなら盗んだ者の道徳は、このことによって堕落し、ついには盗んで得たものの数層倍もその罪悪を償わなくてはならなくなるからだ(「戦争廃止論」一九〇三年『万朝報』)。

内村は、かつて第一高等学校(現在の東大教養学部)の教師であった時、天皇主義の教育原理を押しつける「教育勅語」に敬礼をしなかったので免職になった(一八九一年)。

しかし、日清戦争のとき、「日清戦争の義」(英和両文)などの論文を発表、「義戦論」の立場をとって、戦争を支持した。

だが、やがて義戦論の誤りに気づき、その誤りをみとめた文章を書いた。

万朝報退社後は、自分の主宰する雑誌『聖書之研究』で、戦争反対を説きつづけた。

日露戦の後、内村はさらに平和論を深め、徹底した無軍備論を展開した(「非戦論の論理」(一九〇八年、「世界の平和は如何にして来るか」一九一一年など)。

内村門下から矢内原忠雄をはじめとする平和主義者のすぐれた知識人が、たくさん出た。

8 本格的な反戦小説 top

キリスト教の立場から堺主義運動に参加した木下尚江(一八六九〜一九三七年、長野県)は、少年時代から自由・平等の理念にめざめ、天皇制度に反対して共和制度を唱えていた。

日露戦争直前(一九〇四年一月)から、『毎日新聞』に社会小説『火の柱』を連載した。

尚江はその小説の主人公にこつ言わせている。

政府は日露戦争を自由(日本)と専制(ロシア)の戦争であるかのように言っているが、「けっして然らず(そうではない)。

これただ両国専制帝国の衝突のみ(にすぎない)、両国野蛮政府の衝突のみ」。

正面から戦争を批判した『火の柱』は、わが国反戦文学における最初の作品といっていい。尚江はつづけて『良人の自白』という作品で、再び非戦論者を主人公として描いた。

9 キリスト者の一群 top

内村鑑三と同じ群馬県のキリスト者として、柏木義円(一八六〇〜一九三八年)がいる。

群馬県では、明治維新前、国禁(徳川幕府の鎖国政策)をおかして渡米、すぐれた思想家となって帰国した新島襄(群馬・安中藩士、同志社大学を創設)らの影響でキリスト者が多く生まれ、彼らは廃娼運動(売春制度をやめさせること)や足尾鉱毒事件 * 反対で活発な活動をつづけた。

( * 足尾銅山による公害。栃木、群馬等の農民多数が大きな被害をうけた。農民の抗議運動に対し、警察ばかりか軍隊も出動し、明治初期から大正初期にいたる一大社会問題だった)

柏木は一八九八年、『上毛教界月報』を創刊、日露戦争にさいして、非戦論を主張した。

「非戦論、国是論(国の基本方針)」(一九〇三年)「非戦主義を宣明する(こと)は宗教の本職也」(一九〇四年)にはじまって、その平和主義は全生涯をつらぬいた。 |

右=田中正造、鉱毒を流す渡良瀬(わたらせ)川の洪水のとき、

視察にきた県の官吏に地図を書いて説明している(1910年8月)

左=晩年の住谷天来、右下は内村鑑三の献本署名

|

彼は日本を軍国主義国家として批判し、軍国主義とは平時には国民を軍費をつくる器械にし、戦時には農民・労働者を愛国心のもとに犠牲にして、貴族・資本家・軍人らにのみ利益を与えるものであると主張した。

同じく群馬県に、住谷天来(一八六九〜一九四四年)という牧師がいた。

廃娼運動に加わった彼は、内村鑑三と親交を結びつつ、片山濳ら社会主義者とも交際していた。

彼が日露戦争に反対した「墨子の非戦主義」と題する論文は、内村の『聖書之研究』に発表されたが、その一部は『平民新聞』に転載された。

足尾銅山の鉱害に苦しみ、生活を守るためたたかった農民を支援して、その生涯を捧げた代議士・田中正造(一八四一〜一九一三年、栃木県)もまた、戦争や軍隊を憎むひとであった。

“鉱毒地の人間は半病人だ”“その半病人に兵隊が銃を向ける”“このような軍隊はわが国にはいらない”と国会で叫び(一九〇〇年)、世界陸海軍の全廃を演説するようになった。

日清・日露と大戦争を体験した彼は、「幾度かせめ戦いて末ついに、平和の国となる外ぞなき」との歌をのこしている。

10 北海道でも反戦の声 top

『小樽新聞』の社会部長・翠川企救男(みどりかわきくお、一八七七〜一九三五年、福岡県)は、戦争がはじまると、「憐れなる軍人家族」と題するルポルタージュを同紙に連載、つぎのような感想をのべた(「軍人家族の慰藉(なぐさめ)」。一九〇四年三月七日付)。

「戦争は一面において人生の大喜劇なるも、一面において人生の大悲劇なり。

兵士らは家を忘れ、妻子を忘れ、さらには己れ(自分)を忘れて国難に死せんことを思う。

否、忘るるに非ず。ただ、その身を国家の犠牲にするの勇と急とによりて、その他を顧(かえり)みるいとまなきのみ。

すでに家と妻子とを忘るることにおいて、その残されたる家族は人生の最も悲惨なものを現づ」 |

碧川は、出征兵士に「死して帰るよりも生きて帰れ」と呼びかけ(「戦場の死生観−征途の友に与うるの書」一九〇四年一〇月二日付)、また戦争に協力しない家族が、非国民扱いされていくさまを、怒りをこめて小説に描いた。

キリスト教の洗礼をうけ、社会主義に関心をもつヒューマニスト碧川は、北海道の先住民族アイヌをしいたげる明治政府の政策を批判し(「日高土人の惨状」。一九〇七年四月二三日付)、また男女同権を説いた。

このような碧川の活動が、当時、小樽に放浪していた詩人石川啄木にも思想的刺激を与えたことは、啄木の日記からもうかがえる。

その後碧川は東京で新聞記者として活躍したのち、『小樽新聞』に再入社、再び紙上で健筆をふるいつづけた。

〈トルストイと蘆花〉

『復活(カチューシャ)』『戦争と平和』などで知られるロシアの文豪レフ・トルストイは、キリスト教の立場から日露戦争を批判した大論文「汝ら悔い改めよ」(『ロンドン・タイムス』掲載)を発表した。

『平民新聞』はこれを訳載した(一九〇四年八月七日付)。

明治の作家・徳冨薦花(とくとみろか)は、日露戦争のときは戦争に反対しなかったが、次第にトルストイの影響をうけ、平和と社会主義に心を寄せるようになった。

また詩人・内海信之はトルストイに呼びかけながら、平和をうたった(「北光」、一九〇五年) |

〈日露戦争を批判した画家たち〉

画家・小杉末醒(みせい、別名・放庵。一八八一〜一九六四年、栃木県)は、一九〇四年の一月から朝鮮に渡り、日露戦争に記者として従軍(同年九月まで)、画帖に書き込んだ詩を挿絵つきで『陣中詩篇』として発行した(同年十一月)。

そのなかに「帰れ弟」という詩がある。

「帰れ弟夕の鳥の 林の中に没る如帰れ」と歌いたし、「疾く(早く)其腰の刃を捨てよ」と呼びかけている。

掲載の絵は、「月と病兵」という詩(戦場に病む子を思う老母をうたう)の挿絵である。

竹久夢二(たけひさゆめじ、一八八四〜一九三四年、岡山県)は、平民社の人々と交遊、日露戦争を批判する漫画やカットを描いた。

その後、社会的関心を失って放浪の美人画家になったとみられていたが、最近になって、その死の前年、ヨーロッパを旅行したとき(一九三二年)ヒトラー政府に弾圧されるユダヤ人救出運動を援助した事蹟が明らかにされた(藤林伸治氏の研究による)。

竹久と同世代の小川芋銭や平福百穂は『平民新聞』紙上で活躍した。 |

小杉未醒「陣中詩篇」の挿絵

|

|

〈平民社のよびかけに呼応して〉

平民社の運動は孤立したものではなかった。

キリスト者・北川波津(はつ)によって創設された東京孤児院の『月報』にも、日露戦争反対の記事がたびたび掲載されている。

開戦直後の月報(一九〇四年三月一五日付)には「戦争と慈善」という論説がある(筆者・同院幹事の桂木頼千代=かつらぎよりちよ)。

戦争は父親をうばい、孤児をつくる、だからわれわれ社会事業家は戦争に反対しよう、という主張である。

「残虐の情制すべし(残虐な心はやめよう)」(一九〇五年五月)とか、“勝った、勝った”の政府の大宣伝に対し、「余(私)は祝捷(しゅくしょう=戦争勝利を祝う)に賛同せず」(同年九月)という論説がつづいている。

そして同月報には、『平民新聞』の広告が度々のせられていた |

〈第二インタナショナル〉

世界民衆の戦争反対の声が、国際的な運動になっていくきっかけとなったのは、カール・マルクス(一八一八〜一八八三年)やフリードリヒ・エングルス(一八二〇〜一八九五年)らが、はじめた社会主義運動の発展である。

社会主義者の国際組織、第一インクナショナルは、一八六六年、プロイセン(ドイツ)・オーストリア戦争を非難し、六七年のローザンヌ(スイス)、六八年のブリュッセル大会で、戦争反対の決議を行った。

そして、一八七〇年のプロイセン:フランス戦争にあたって、フランスとドイツの労働者の連帯と友愛を訴えた。

第一インタナショナルの伝統をうけついで、一八八九年に第二インタナショナルが結成された。

第二インターは、パリ大会(一九〇〇年)でボーア戦争(今日の南アフリカ共和国地域へのイギリスの侵略)、アムステルザム大会(一九〇四年)で日露戦争に反対の決議を行い、シュツットガルト大会(一九〇七年)、コペンハーゲン大会(一九一〇年)、バーゼル会議(一九一二年)で、第一次世界大戦への動きに反対し、世界の労働者に反戦を訴えた。

しかし、一九一四年、第一次世界大戦がおこった時ドイツ社会民主党は、自国の戦争を支持する決議を行った。

これに反対したのは、カール・リープクネヒト、ローザ・ルクセンブルクらの少数派(のちにドイツ共産党を創設)であった。

ロシア(レーニンら)やセルビアの社会主義者を除き、フランス、イギリス等の社会主義政党も自国の戦争支持をきめ、第二インターは崩壊した。 |

〈戦争に反対した演歌師〉

名誉々々とおだてあげ

大切な伜をむざむざと

砲(つつ)の餌食(えじき)に誰がした

もとの伜にして返せ

トコトットットット

非戦論にふれ、それまでの主戦論をあらためた人もいた。

添田唖蝉坊(そえだあぜんぼう)は自由民権運動に賛同し、街頭演歌活動を行った。

日露開戦前は、戦争をあおる「ロシャコイ(ロシア軍よ、やって来い)節」を歌っていたが、幸徳、堺らの非戦論に共鳴、上記のような「社会党ラッパ節」をつくった。

民衆の側から時代を批評する演歌師として生涯を終えた。 |

top

****************************************

|