|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@����

�́@�푈�̗���ɍR���ā\�\���B����

|

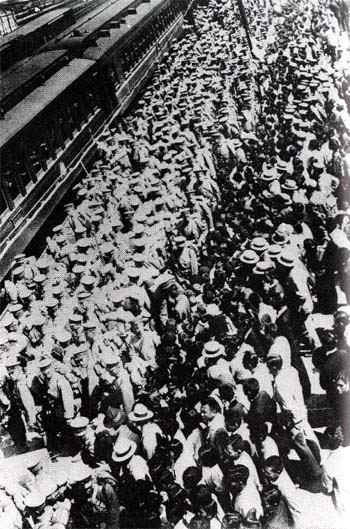

���B��������������̒����n�}�i1938�N�j

|

1 ���ւ͓��{�́g�������h top

�@�u���a�v�̂͂��߂̂���A���{�͖��B���玑���Ɨ��v�Ă����B

�@�֓��B��ʂ��ċ@�B�A�S���i���̗A�o���s�Ȃ��Ă������A�A���͗A�o�ȏ�̋K�͂������B

�@����Z�`�O�Z�N���A�A���ΒY�̘Z�O�E�O���A���ނ̘Z�܁E�A�����̌܁Z�E�����A�L�S�̎O�O�E�܁����֓��B����̂��̂ł������B

�@�܂����S�i�얞�B�S���j�́A�����̋��œ��疜�~�̎����������炵�Ă����B

�@���̂����A���B�͏d�v�ȓ�����ł��������A�\��A����ђ��N�x�z�̊�n�Ƃ��ČR���I�Ӌ`�������Ă����B

�@�u�ߏ�l���v�i���Ǝ҂���ł��Ȃ��قǕn�R�Ȑl�����j�̋z���n�Ƃ��Ă����҂���Ă����B

�@���{���Ƃ͌R���ɂ�������̋�������������A���O�̐����͕n�����A�_���ł͖����u����v�悤�Ȕߌ����₦�Ȃ������B

�@�����Đ�ɂׂ̂��悤�ɁA�����ł͊v���^���A�����^����������ɂȂ��Ă����̂ŁA�R����{�́A���B�m�ہA�x�z�̂��߂̂��낢��Ȍv������ĂĂ����B

�@���̂Ȃ��Ŋ֓��R�̐Ό��Ύ��i���A�����A�����j���R����C�Q�d��_���l�Y�i�卲�j�����Q�d�̖��B�N���v�悪�L���ł���B

�@�Ό��́u�֓��R���̗֗L�v��v�i���N�j�����q�Ƃ��āA�O�Z�N�㌎�ɂ́A�֓��R�Q�d���ŁA�u��̒n�����Ɋւ��錤���v�����������ꂽ�B

�@�R�l�����́A���̂悤�ȐN���v����������邽�߁A���{�����N���I�Ȑ��{�ɂ����A�������t�@�b�V�������悤�ƁA����Ƃ����閧���Ђ�����A�N�[�f�^�[�����������Ƃ����B�i�u�O�������v�u�\�������v�A���O��N�A�Ƃ��ɖ����j�B

�@���̍��A���B�ł͕��E���������E���ꂽ���w�ǂ������p������߁A���{�̖��S�ɑR���銲���S�����݂������߁A�܂����{�l�̓y�n���d�i���傤���j�i�y�n����グ�邱�Ɓj�A�z�ƌ��̎擾�𐧌������B

�@���肩��A���Q�̂�����������āA���S�͊J�ƈȗ��̉c�ƕs�U�ɂ����������i�O�Z�`�O��N�j�B

�@���������̂��ƁA�O��N�ꌎ�A�O���S�����ق̐��F���c�m�A�����m�E�i�悤�����A�̂��O���j�́A����Łu���ւ͂킪�����̐������v�Ƃ����āA�����̕�����d�Y�i���ł͂炫���イ�낤�j�O���i���̎j�̊O�����g�㍘�h���ƌ����������B

�@�������Ƃ������t�́A�����̊�@����������������ʂ������B

2 �������i��イ���傤���j���� top

|

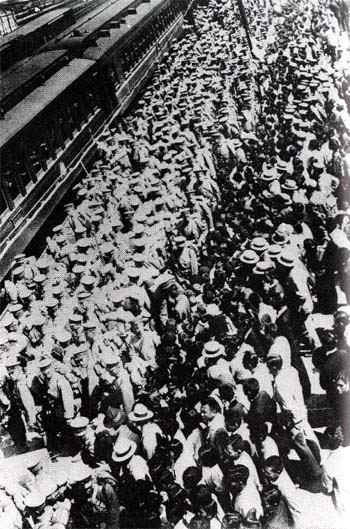

�����i��イ���傤���j�S�����j�����B

���j����ɗ�Ԃ��ʉ߂ł����قǂŁA���K�͂Ȃ���

�@���O��N�㌎�ꔪ����A�֓��R�͕�V�k�x�̖����Εt�߂̖��S���H�j���A����𒆍��R�̂��킴�Ƃ��āA�����ɌR���s�����J�n�����B

�@���쎩���̎����ł���B�Ό���_�����Ă��A�ԒJ���i�����B��V�����@�ց��d���i�ڂ���Ⴍ�j�@�ցj�炪�v�悵���B

�@�v��I����������A��������������ɓ��{�R�͗����ɂ́A��V�A���t�A�c���i���������j�Ȃǂ̖��S�����s�s���̂��Ă��܂����B

�@�����ɂ́A�ݒ��N�̕������z���i�������傤�j���Ė��B�ɂȂ��ꂱ�B

�@���{�R�͐N�����g��A�O��N�A�n���r�����́A��������킸���܃������炢�ŁA���B�S�y���̂����B

�@�x�z�҂����͐N���Ӑ}�����������߁A�푈�Ƃ͂��킸�A�u���B���ρv�Ə̂����B

�@���E�͂����Ė��B�N�������}�������A�V�����g�\���i�ڂ��ꂢ�����\�j�Ȃ�x�ߕ������S���j���A�킪������͎����ڂ����A����ɉ���h�i�w���������V���x�O��N�㌎�����t�j�Ɠ`���A���̌�A�A���A�푈��������L���ڂ����B

�@�����ێ��@���͂��߁A�V�����@��o�Ŗ@�A���̑���_�[�X�A�O�_�[�X�ɂ��̂ڂ錾�_�����̖@���������Ă���A�x�@�◤�C�R���e���������������肷��̂ŁA�V����W�I�͂قƂ�ǐ��{�E�R�̐�`�@�ւƂȂ�A�����͑厖�Ȃ��Ƃ�m�炳�ꂸ�A�E�\�̏���M��������ꂽ�B

�@���̂悤�ȏ��ŁA���ʂ���푈�����������W�c�́A�@���̓��{���Y�}�A�S���A���铯���A����ɖ��Y���}�̑S���J�_��O�}�i�}���ɍ䗘�F�q96�y�[�W�r�A��ؖΎO�Y�炪�����j�ł���A�ق��͏����̒m���l��N���X�`���������ł������B

�@���Y���}�̎Љ�O�}��E�h�J���g���̑������͍ŏ�����푈�x�����������A�S���J�_��O�}���Ԃ��Ȃ����A�O��N�ɂ͎Љ�O�}�ƍ������ĎЉ��O�}�ƂȂ��āA�푈�ɋ��͂���悤�ɂȂ����B |

�싞�ł̒��w�ǁi������2�l�ځj�ƏӉ�i�E�[)

1928�N7���A���͏ӂƑË��A

�������{���̓��O�ȁi���B�j�ۈ����i�ߊ��ɔC�����ꂽ

���N�t�c�̏o���B�ݒ��N�̓��{�R�́A�i�ߊ��̓ƒf�Ŗ��B�i�R����

|

|

���{���Y�N�����̒鍑��`�푈���́u�G����v�`���V |

�@���Y�}�͎����̐������O����A���B�ł̐푈�v������낵�A����Ƃ̂����������Ăт����A�O��N��������́u����f�[�v�ɂ́A�u���{�R���̖��B�A���N����ё�p����̑������ҁv��v���A�S���e�n�Ŕ@�̏W���f����g�D�������A�R���̂ق��͂قƂ�njx�@�ɂ͂܂ꂽ�B

�@�N���J�n�̗����ɂ́A�u�鍑��`�푈���A�����������Ђ��v�̌Ăт������s�����B

�@�����̌Ăт����͔@�̋@�֎��w�Ԋ��x��r���œ`�����A�����̖ڂ������߂āA�l�̎肩���ւ킽���ꂽ�B

�@�K���ō��肾�����w�Ԋ��x�́A�O��N�l�����犈�ō���ɂȂ�A���s���������Z�Z�Z���i�O�`�ܓ����j�ɂȂ����B

�@�ҏW�l�������́A�݂���Ƃ����ߕ߂���邩��A�ҏW�l�����������������イ��������B

�@�O��N��������ɂ́A�����E����A�O�͓��A�ŁA���A���s�A���l�A�H�c�ȂǂŁA�e������Ȃ��珬�l���̃f�����s��ꂽ�B

�@���Y�}�͓����A���̗��R�e�A���A���{��A���̌R�`�A��͒���A�Y���A�R��Ȃǂ̒��ɓ}�g�D���������B

�@���ł́w���i���сj���}�X�g�x�i�O��N�n���j�w�X��N���[���x�w����`�x�A�S���I�ɂ́w���m�̗F�x�i�O��N�㌎�n���j�Ȃǂs�A���m�␅���̊Ԃɔ���^�����Ăт������B

�@�w�ނ��}�X�g�x�́A�������̍�����Y�A�ؑ����d�i�ނ炵���j�A�����r���i����܂j�炪�A�����ꊲ��Ƌ��͂��Ă��������̂ł���B

�@�O��N��Z���A�S���ň�܁Z�Z���̋��Y�}���A���Y�N�������A�S���̊����Ƃ��ߕ߂��ꂽ�B

�@�}�̎w���ҁE��c�`���i�悵�݂��j�́A�x�@�ŋs�E���ꂽ�B

�@���O�O�N�A�����ʂ𒆐S�Ɉ�܁Z�Z�����ߕ߂��ꂽ�B

�@���N�\�ꌎ�A�}�w���Җ�C�i�̂�j�h���Y�i���Z�Z�`���O�l�N�A�k�C���B�w���{���{��`���B�j�x�Ƃ������������������_�Ɓj���߂��A�x�@�̋s�҂ŕa�������Ď��������B

�@��A��C�ƂƂ��Ɋ����Ƃ��Ċ������Ă����{�{�����i���j�i���Z���N�`�A�R�����B�u�s�k�̕��w�v�����������|���_�ƁB���݁A���{���Y�}�c���j���ߕ߂��ꂽ�B

�@�{�{�͖��������̔������������{�̔s������ʂ��č����ŕs���̂����������Â���B

3 ���铯���̂������� top

�@���铯�����u���ρv�ȑO����A�@�֎���p���t���c�g�A�r���ŁA�N���̊�@��i���Â����B

�@�S���ŘJ���ҁA�_���A�w���A�m���l�̑ߕ߂��Â��̂́u�푈�������X���X���Ɖ^�сA�_���i�����j���]���ȑ�C�̃G�W�L�v�ɂ��邽�߂��A�Ǝw�E�����B

�@���̈���ŁA�����A���A���s��A��B����k�C���܂Ŋe�n�ōs���锽��̓�����`�����B

�@���ς̔N�A�O��N��A�����őS�������Ђ炢���B

�@�e����\�z���āA�����ɂ킯���B���̈�͓����ɏP���A�Ō����������B���ō���̐V���͂܂��K���ō���ɂ��ǂ����B

�@�����̐l�����́A���Ƃ��Βn���̘A���̌R�����i�����̎��q���̂��Ղ�̂悤�Ȃ��́j�Ɍ����l�Ƃ��Ă܂��ꂱ�݁A�r�����܂����B

�@��w�⍂�����w�Z�̊w���ł́A�}���ق̉���⋳���̑�����A����r�����Ԑ���̂悤�ɎU�����B

�@�����[�g���̐��ꖋ���������Ƃ�����������B

�@�w���ɂ������Y�������肱��ł������A�w�������́A���ǂ̖ڂ������߂ẮA�W���f�����s�����B

4 �ԓ��i����Ƃ��j�p���`�U���̉� top

�E���w������̐A���_

�����v�����^���A���l��̔��펍�W |

�ԓ������̔퍐�����B

1933�N12��20���A�\�E���ɂ�������� |

�@����r���̒��ɁAꠑ��_�i�܂��ނ炱���j�̎����������B

�@ꠑ��_�̓y���[�l�[���ŁA�{�����g�c�L���Ƃ����i�����`�O���N�A���m���j�B

�@�c������_���Ƃ�����ꂽ�قǁA�����ꂽ�˔\�̎���ł������B

�@���w������ɌR���������Ή^���őފw������ꂽ���A�Ⴂ�j���̒��ԂƂƂ��ɕ��c�ɂ��̂т��݁A�u���m���N�A�e����ցv�Ƒ肷�锽��r�����܂��悤�ȗE���ȍs���������B

�@�O��N��Z���A���̂Ƃ��A�u������e�ˁv�Ƃ��������������i��Z����l����A�w��O�̗F�x�O��N���ɔ��\�j�B

�@���̎��́u���B���ԌR�����Ɂv�ƕ��肳��Ă���Ƃ���A�O���̐N���푈�ɓ������ꂽ���{���m�̗����Q�����߂��݁A�푈�̒��{�l�ɉs���U���𗁂т�����̂������B

�@�u�e�ˁv�i���イ���j�Ƃ����̂́A�S�C�����Ă����Ă�����̂��Ƃł���B

�@�@�����i��������j�̔����ďe�˂̉e�͂��傤�������čs��

�@�@�e�˂�A���O�͂���̐S���Ɉٗl�Ȑ�ɂ�^����

�@�@�\�\���̂悤�ȗ[���𗁂тĂ��O���فX�Ɛi�ނƂ�

�@�@���O�̉e�͐l�Ԃ̌`�������A���O�̎p��

�@�@�w�X�i�͂��̂��j�ɉB���i�w�X�͕��m���w�����J�o���̂��Ɓj

�@�@���O�͎v�z�������ʂ�����̐�����e�˂��c�c

�@�@��̐擪�ɗ����͊��A�g�X�Ƃ��Ĕ�n�Ɍ��i�܂����j�鏫�R�����A

�@�@�F�����ߔ��ʂĂ����m�̌Q�c�c |

�@ꠑ��͒������O�̍R���^���A���{�R�̐N���ɔ�����p�Y�I�Ȃ����������ƂȂ��A���{�̘J���ҁA�_���̍����ł̋ꂵ�݂Ƌ]�����v�����A�����ĂÂ���B

�@�@��������͊��҂���A���̑����̂��O�̒��Ԃ́A

�@�@�₪�ďe�����ɑ_���A�������ɍ\��

�@�@����̉���ɐ������r���сA������e�˂��鎖���~�߂�ł��낤�B |

�@ꠑ��͂Â��āA�u�ԓ��p���`�U���̉́v�\�����w�v�����^���A���w�x�O��N�l����i���j�B

�@�ԓ������������������̂ŁA���܂�ɂ����A���ȕ`�ʂ̂��߁A�ǎ҂͍�҂����N�l���Ǝv�����قǂ������B

�@�@�v���o�͂�����̋��։^��

�@�@�����̗���z���A���t���̗т��z��

�@�@�b�i�����j�̍��̍���������̂��Ȃ�

�@�@�q�i�����j���Ⴏ���n�����z�i����j�������i����j�̑����Ƃ���

�@�@����賎q�i�����炢�����j���J�ɚe�i�ȁj�������i���傤�j�̑���

|

�@�ƁA�ЂƂ�̒��N�l�N�̎v���o���������͂��߂�B

�@�����Č̋��̑��Ōւ���ӂ݂ɂ�����ꂵ�������̒�����A�Ɨ�������ŗ��オ�������l�������������i�O�E��Ɨ������j�B

�@�����͒e������A�ނ͕���Ǝo�������B�̋���ǂ�ꂽ�l�X�͓����]�i�Ƃ܂��j��n��A�ԓ��ɕ����B

�@�N�͂����Ŗ�������̕����ɓ���B

�@�@�t�͉��𗧂āT�͐��ɗ���

�@�@���͖؍҂̍���`���Ă���

�@�@�I��тт��ő��Ɏԍ��ɂȂ�

�@�@���ꂽ���͂��ܑ���ꂽ�f���炵���r����ǂݏグ��

�@�@����͍������z���ĉ���̂��߂ɓ������u�̐��c�c

�@�@�@�u�ݖ����{�v�����m�ψ���v�̞��I

�@�@�r�����|�P�b�g��

�@�@���ꂽ���͂܂��e������ĔE��ōs����

�@�@��n���̂����炬�͂��ꂽ���̐i�R��`��

�@�@���o���̂���܊��̓m�͊��ł��ꂽ�����}���邾�낤 |

�@�䂽���Ȏ���Ɣ���̏�M���l�X�̋����������B

�@������ꠑ��͂Ƃ炦���A���т������������Ō��N��j��A�_�o���������A���O���N�A��Z�Ő����������B

�@�u�]���i���͂ɋ������āA�v�z�������ς��邱�Ɓj����ȁA�C���e�����N�v�Ƃ����̂��A���̓V�ˎ��l�̍Ō�̑i���ł������B

5 ����^���Ɣ��핺�m top

�@���̂悤�Ȕ���^���Ɍx�@�͂�������i�R���̌x�@�Ƃ����ׂ����݂ŁA���{�̌����̂����낵���͐��E�ł��L���������j���ڂ����点�Ă����B

�@�����i�ߕ��́A��ʖ��O�ւ̔���̓������������݁A���̂悤�Ȑ������L�^���Ă���B

�@���N���܂ŁA�N�Ԏl�Z�Z�����炢���������튈���͓��N����}�������B

�@���N����Z�܌܌��B�O�Z�N����O�㔪�B�O��N�i���B���ς̔N�j�����Z�܁B�O��N����l�O���B�O�O�N����Z��l�B�O�l�N���܋㎵�B

�@�����āA�R�����ɂ����銈���ɂ��ẮA���N���Z��B�O�Z�N����ܔ��B�O��N�����Z�B�O��N��Z�l�B

�@�����̌R���́A���܂蔽��┽�R�̌����������Ɓg�m�C�ɂ������h�Ƃ��āA���������ɂƂǂ߂��肵�����A���ǂɂ݂���Ȃ������������������͂�������A���ۂɂ͂����Ƒ��������̂ł͂���܂����B

�@���̒��ɁA���{�R�ɒ�R���钆���Q�����i�Z���������I�ɎQ������V�����j�������x���������{���������B

�@�֓��R�ԓ��n�d�i�����傤�j���i�A�������j�̈ɓc���j�́A�O�O�N�A�e�e��Z������ςg���b�N���^�]���Ē����Q���������ɂƂǂ��A�����͎���ł������B

�@���Y�}���������A�Ƃ����B

6 ���l�A�̐l�A�o�l���� top

�@�v�����^���A���w�҂Ƃ��Ċ��������l�X�̂����A���l�����̓v�����^���A���l����������i���O�Z�N�j�B

�@���Ɏ��A�E��ߎ��Y�A�X�R�[�A�ɓ��M�g�A���c���i�Ƃ��j�q�A�c�ؔɁA����d���A���n�땐�炪���Ă������A�₪��ꠑ��ق��A�����P�v�A�������i����̂����肫�j�A���F�G�Y�炪�o�ꂵ�A�O��N�ɂ͔��펍�W�E���W�w�Ԃ��e�x�i�l���j�A���W�w�h�q�x�i�\�ꌎ�j�A��O�W�w���x�i�O�O�N�j�����s���ꂽ�B

�@ꠑ��́w�Ԃ��e�x�Ɂu�o���v���A�w��O�̗F�x�ɂ͂�͂�R�����e�[�}�ɂ����u���O��E��E��Z�v�\�����B

�@�Z�̂ł͐ΐ��̐����h�Z�̗̂�������݂A����E���a�E�����`�̗���ɗ��Z�̉^�����W�J���ꂽ�B

�@�n�ӏ��O�A��ˋ��V���i�L���Ȍo�ϊw�ҁj�A�ؖ��i�ڂ́j�N�v��ł���B

�@�o��ł́w�v�����^���A�o��x�����n�����ꂽ�i���O��N�j�B

�@�@���낫���̐푈�ō��������͂����˂��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�I�ш�ΘH�j

�@�@�Z��A���܂��Ă��̊������E���u��A���A��A�`�A��A���A���A�v�Ɓ@�i�����H��j

�@�@��������A����f���ɉ���������Z��A�P�������炾�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���{�����j |

7 �ЎR�̋��� top

|

�E���A���X�e���_�����E������ł̕ЎR��

���ぁ���}���E�������B�������v�c��

|

��1����C���ρB1932�N1��28���A

��C�̖k��ԏ�t�߂ɐi�o�������{�R

|

�@���B�S�y�𐧈��������{�́A�O��N�O���A�u���B���v�Ƃ������S�i�����l�`�j���Ƃ�����グ���B

�@���������������琢�E�̊�����点��˂炢���������āA�O��N�ꌎ���A��C�œ��{�l�E�Q�����������ɌR���s�������������i��C���ρ���ꎟ�j�B

�@���������ƂȂ��������́A�܂�������{�R�̖d���ł���B

�@���{������ɐN���s���ɋ�肽�Ă邽�߁A�����ł́A�E����R�l���N�[�f�^�[���v�悵���B

�@�u�����c�����i�O��N�j�u��l��E�v���X���[�K���ɂ��A�����c�Ƃ����E���g�D���A��㏀�V���E�O�����A�������i�����܁j�E�O�䍇�����������ˎE�B

�@�u�܁E������v�i�O��N�܌���ܓ��j�A�C�R���Z����{�B�i���ʂ����悵�j���ˎE�B�q�����b�@�A���F��{���A�O�H��s�A�ϓd���Ȃǂ��P���j������ł���B

�@�܁E������̌R�l�������w���������V���x��M�̋e�|�Z���i������A�{���E�~�j�́A��A�̎А��ł��т����ᔻ���Â����B

�@�v�����i����߁j�t�c�A�����A���̌R�l�A���R����җ�ȋ��������������A�e�|�͋����Ȃ������B

�@���{�̐N���s���͐��E�̔��������ČǗ����A�O�O�N�O���A���{�͍��ۘA����E�ނ����B

�@���̂悤�ɃA�W�A�Ő푈�̊�@���������Ă������A��łׂ̂�悤�Ƀ��[���b�p����ْ������߂Ă����B

�@�����ŁA�ЎR�J�A�v�cꔁA�o���r���X�A���}���E�������A�}�L�V���E�S�[���L�[�i�w��x�Ȃǂ̖���Œm����\�A�̕����j�A�A�v�g���E�V���N���A�A�Z�I�h�A�E�h���C�T�[�i��������A�����J�̗L����Ɓj�A�A�C���V���^�C���A�A���f���Z���E�l�N�\�i�f���}�[�N�j�炪�A���۔�������Ăт������B

�@�u�푈�͔����Ă���B�푈�͒����ɂނ����Ă��������Ă���B���̐V�푈�ƍ߂�j�~���邽�߁A���}�E�}�h�̏������킸�v�����镽�a��������l�X���W�܂낤�B

�@�u���܂�ɂ��x������悤�ȋ���Ƃ��ȁI

�@���E�̗ǐS����т��܂��c�c�푈�̋]���ɂȂ邱�Ƃ�]�܂Ȃ����ׂĂ̐l�����̋��͂Ȕg���܂����������v

�@���O��N�����`���A�A���X�e���_���Ő��E������J���ꂽ�B

�@�ЎR���A����蓴�̂ق��A���їz�V���A���c�i�ݏ�C�A���铯�����{�x���j���Q�������B

�@�n�C�����s�E�}���A�A���i�E�[�[�K�[�X�i�ȏ�A�h�C�c�̍�Ɓj�A�z�[�E�`�~���i�x�g�i���j�炪�Q�����Ă���B

�@�ЎR�͓��{�̖��B�N�����͂������U�����A�����̓Ɨ�����邽�߂ɗ͂����킹�邱�Ƃ���т����A����E���̊댯�ɔ����Ă��������悤�i�����̂悤�ȉ������A���̌��t�Ō��B

�@�u���́A�����N�O�����ŁA���Ȃ킿�A���X�e���_���ŗ��Ă����������Ȑ������A���Â��Ă������Ƃ��w�E�����邱�Ƃ���Ԃ��̂ł���v

�@�N�O�̐����Ƃ́A���������I�푈�ɔ����āA���V�A�̃v���n�m�t�ƒd��Ōł���������킵�����Ƃ������Ă���B

�@�ЎR������E���a�ɂ�ʂ��ꂽ���l�N�̂��������̐��U���A�S����̃��X�N���ŕ����̂́A���̗��N�A�O�O�N�\�ꌎ�ܓ��ł������B

8 ��C�����c top

�@���̑��́A�v�z�⏊���}�h�̈Ⴂ���̂肱���āA���a�̂��߂ɋ��͂��悤�ƌĂт������_�ŁA���E���a�^���j��ł��傫�ȈӋ`�݂��������̂������B

�@�����āA����ɂ��ƂÂ����۔��퓬���ψ���ݒu���ꂽ�B

�@���۔��퓬���ψ���́A�ЎR�̒ɂ��ƂÂ��A�O�O�N�㌎�ɏ�C�ŋɓ������c���J�����ƂƂ����B

�@���̉�c���x�����邽�߁A���{�ł́u�ɓ����a�F�̉�v������������ꂽ�i�O��N�Z���j�B

�@���N�l�ɂ́A�H�c�J���i�����Ⴍ�j�A�]���ЁA���X�؍F�ہA�㑺�i�A����L���A�������\�i���イ�j�A���X���g�i���������j�A�ؑ��B�A�����Ҋs�i����Ђ�j�A���J��@���|�i�ɂ傺����j�A�����i�������j�v�A���J�쎞�J�i������j�炪������˂��B

�@������̌Ăт����ŁA�S�J�����c�A���{�J���g�����]�c��A������ʘJ�g�L�u�A���@�������A�V�������N�A���A����g���A�]����ʘJ�g�A���b�v���i�ԐF�~����B�^���]���҂̋~���g�D�j�A�n���|�i�܂��܂���j�A��g�i�Ȃ�j�p�v�A���c�c���Y�E���v�ȁA����Y�A�n�ӂĂ��i���V��̕��j�A�S�_�S���i�_���g���j�ȂǂŁA�u��C�����c�x�����Y�c�̋��c��v���������ꂽ�i�������{�j�B

�@�������A�F�̉�̎�v�����o�[�͔����Ɍ�������A���c��v�悵����������e������ĂЂ炯�Ȃ������B

�@���۔���ψ���̔h�������ɓ������c��s�i�c�����C�M���X�J���}��c�m�E�}���[���j�́A���{�㗤��j�~����A�����ꔪ���A��C�ɓ����A�㌎�O�Z���ɔ���R�̉�c���Ђ炢���B

�@������悤���ł̔����c������A�댯�ƍ��������������c�ł���B

�@���������ɁA�u�w�|���R�����v�Ƃ����m���l�̏W�܂肪�g�D����Ă����q�O�O�N�����r�B

�@����͓��{�Ŋw��E�v�z�ւ̒e���E�������Â�����A�h�C�c�̃q�g���[���댯�v�z�Ƃ݂Ȃ��{���ʂɏĂ������������ւ̍R�c�Ƃ��Č������ꂽ�B

�@���c�H���i���イ�����j�A�M�؏d�M�i�����̂ԁj�A�V���i�i�ɂ�������j�A�J��O�O�i�Ă����j�玩�R��`�҂̎Q�����߂������B

|

�n���i��������k�������J�j�̎���ɉ^�ꂽ�����̈�́B

�E���猴��A���{���M�A�c�Ӎk��Y�A���s�v�A�⏼�~�A

����M�V�A�R�c���O�Y�A���n�j�A��c����

9 �s�E���ꂽ���ё�����i�������j top

�@���̏�C�����c�x���^�������������Ă�����Ə��ё�����i���Z�O�`�O�O�N�A�H�c���j���x�@�ɋs�E���ꂽ�B

�@���т͏H�c�̔_�Ƃ̏o�����A�k�C���ւ킽��A���M�����ɐi�w�����B���ƌ�A�k�C����B��s�ɏA�E�����B

�@���w���u���A�N�ɂ͘J�_�}���痧��₵���R�{�����i���Y�}�w���ҁj�̑I���̉��������A���̑̌��������ɂ������i�u����m���i���������j�s�v�j�B |

���ё����A�n���̉ƂŁi1931�N�j

|

�@�����āA�O�E��܂̑�e��������`�����u���N�O���\�ܓ��v�́w����x�ɔ��\����A�傫�Ȕ�������сA��ƂƂ��Ă̒n�ʂ��m�������B

�@�Â��ē��{�R����`��ᔻ��������u�I�H�D�v�i���ɂ�������j�\�i���N�܁`�Z���j�A�ق��u�s�ݒn��v�u�H��זE�v�Ȃǐ��͓I�Ȏ��M�Ƒn�슈����W�J�����B

�@���B���ς̒���A�O��N��Z���ɋ��Y�}�ɓ��}�A�u�n���v�����ɓ������B

�@�{�{������̕��������ɋ��͂��A�u�n���v�����ł����������i�u�n��̐l�X�j�𑍍��G���w�����x�ɔ��\�����肵���̂ŁA�����̑����������Ă����B

�@�����ď����̓��{�v�����^���A�����A�����甽�铯�����s�ψ��ɑI�o����A��C�����c�x���^���������������B

�@�O��N�A���т͍����P�v�ƂƂ��ɒz�n�x�@�ɑߕ߂��ꂽ�B

�@���������͎c�s����܂鍉���i��������j�������A�����Ԍ�ɏ��т͋s�E���ꂽ�B

�@���ыs�E�͐l�X�ɑ傫�ȃV���b�N��^�����B

�@���̌�A�x�@�͕߂����l�����ɍ���������Ȃ���A�u���O�ȂǍ����́A���т̂悤�ɎE���Ă��v�Ƌ��������B

�@���铯���͕K���Łw����V���x���s�Ȃǂ̊������Â������A�V���͎O�l�N�ꌎ�A��l���i����j�ȍ~�A���s�s�\�ƂȂ����B

�@�w�Ԋ��x���O�ܔN�ȍ~�A�⊧��ԂƂȂ����B |

���ё��������̂ԉ�i1935�N2��21���A�_�c�j

�i�O��j������3�l���A�{�{�S���q�A���̉E3�l�͏��т̐e���i������

��E�Z�L�j�D�E����2�l���A�����Ҋs�B

�i���j������2�l�ځA�Љ��S���A���R�m�`�A���Ɏ��A�E��ߎ��Y�A

����M�V�A������q�A����_�A�����q�A���]����

�i���j�A�]���ЁA���h�D�E������������A���s�v�A

�i�Ō��ցj���X���g�A����d���A�n�ӏ��O

|

10 ����̕����c�� top

�@���т��������{�v�����^���A��Ɠ����́A���{�v�����^���A�����A���i���́E�R�b�v�A�O��N�\�ꌎ�����B�i�b�v�����W�����g�D�j�ɉ�����Ă����B

�@�R�b�v�̉����c�̂́A�ق��ɉ��������A���p�Ɠ����A���y�Ɠ����A�f�擯���A�ʐ^�Ɠ����A�G�X�y�����`�X�g�����A���_�_�ғ����Y�����������A�V�����猤�����A�v�����^���A�Ȋw�������Ȃǂł������B

�@�����Ċe�c�̂̎G���E�V���̂ق��ɁA�R�b�v�Ǝ��Ɂw�v�����^���A�����x�w��O�̗F�x�w�����w�l�x�Ƃ����@�֎��s�����B

�@����珔�c�̋@�֎����̑����s�����͈�Z���ɒB�������Ƃ�����Ƃ�����B

�@�J�Ԃ����֏����������A�������Ă���̂��킩��Ƒߕ߂�������������A�Ђ����ɂ܂킵�ǂ݂��ꂽ�̂ŁA���ۂ̓ǎ҂͂��̓�`�O�{�͂����A�Ǝv����B

�@ꠑ��̎����w��O�̗F�x�ɔ��\���ꂽ�悤�ɁA�����̎G���E�V���́A����E���a��i���Ă����B

|

�w�n�����l�X�̌Q�x���M�����̋{�{�S���q

11 ����Ɛl�Ԉ��\�\�{�{�S���q top

�@�w�����w�l�x�̕ҏW�ӔC�҂͋{�{�S���q�������B

�@�S���q�́A�������{�L���̌��z�Ƃł���������Y�̒����Ƃ��Đ��܂ꂽ�i�ꔪ���N�A�����j�B

�@���{���q��w�\�ȍ݊w���A�ꎵ�ŏ�����u�n�����l�X�̌Q�v���w�������_�x�ɔ��\�����i����Z�N�㌎���j�B

�@���ƂƂ��ɃA�����J�ɓn�茋���A�A�����ė����Ƃ����̌�����A�ЂƂ�̏����̋�Y�Ɛ����̉ߒ����u�L�q�v�Ƃ�����i�ɂ������A��ƂƂ��Ă̒n�ʂ��m�������B

�@���`�O�Z�N�A��Ƃ��ă\�A�Ő��������i���̊ԃ��[���b�p�e�n��K��j�B

�@���X���`�����悭�A�q���[�}�j�X�g�ł������ޏ��́A�����̂Ȃ��ŘJ���҂̑��ɗ����Đ�����v�z�ƌ��ӂ��ł߁A�A����v�����^���A��Ɠ����ɉ��������B |

1935�N9���A�������ꂽ�S���q�̗����̕ЂÂ��ɏW�܂����F�l�B

�i�O��j��������Ɏ��A�E��

�ߎ��Y�A�R�c���O�Y�v�l�A�����m�����A����A��������

�i���j�����璆��d���A���R���Y�A���h�A������q�A�����q

�{�{�����ƕS���q(1948�N�j

|

�@���B���ς̗��N�i�O��N�j�A�S���q�͋{�{�����ƌ����A�l���A����Ɍ�������Ĕ�����Ԃ̗��u�ꐶ�����������B

�@���̑̌��ɂ��ƂÂ��āu���O��N�̏t�v�Ƒ��ҁu���X�v�i���������j���������A��҂͓��ǂ̈����ɂ���Ĕ��\�ł����A���ɂȂ��ďo�ł��ꂽ�B

�@�����̍�i�ŕS���q�́A�����̎Љ�I�����I��A�o���i��������������ɓ�������邱�Ɓj�]�ƈ��ɂ��Ă̗v�����f�����n���S�X�g���C�L�A�����̕w�l�J���ҁA���������Ƃ̋��Ȃǂ����A���ɕ`���A�푈�Ɛꐧ��`���_�ɍ��������B

�@�Ƃ��Ɏ����������������̎撲�ׂƋB�R�Ƃ����Ή��A���l�����͂ɉ�����ꂽ����̕`�ʂȂǂ��m���Ă���B

�@�S���q�͂��̌㌟���A�ߕ������x���J�Ԃ��A��x�A���M�֎~�������킽���ꂽ�B

�@�����m�푈���͂��܂��������ɂ���������A���̗��N�����A�a�C�ɂȂ�܂Ōx�@�ɍS�����ꂽ�B

�@���O�O�N�Ɍ������ꂽ�����̕v�Ƃ̉������ȏW�w�\��N�̎莆�x�́A���̕v�Ȃ̂������ʓ��u�ƁA�l�Ԉ��ɂ݂����L�^�ł���B

�@�s���A�S���q�͏o�����������ƂƂ��ɁA���a�E�����`�̂��������Ɋ��A�u�d�B�i�イ�j����v�u���m���v�u���W�v�i�ǂ��Ђ傤�j�Ȃǂ̖���\���邪�A���܈�N�A�a�C�ŋ}�������B

12 �������������l���� top

�@�����A�i�b�v��R�b�v�����_�Ƃ��āA����E���a�̎u�������Ċ��������l�����̖��������Ă������i�������A�{�e�̂ق��̕����łӂ��l�͂ł��邾���d���������j�B

�@��ƁE���|�]�_�����i���i���Ȃ��j�A�J���P���Y�i�y���E�l�[���A�{����j�A������q�A�Љ��S���A�ⓡ��v�A���{�p�g�A��ؐ��A��ˉp�F�A�דc�����A�ԋ{�Ε�A�M�i�R���A���я��V��A��G�g�A����_�A�]�n�C�A���s�v�A����ȎO�A���{���Y��B

�@��ƁE���p�]�_�Ɓ����{���M�A���R���Y�A�匎����A��F�q�A�i�c��āA�⏼�~�i�y���[�l�[���A�������Y�j�A�����v���i�܂����j�A�{�R�v���i�}���K�Ɓj�A�ؕ����s�A���Y�חY�A�|�{���O��B

�@���y�������q�i���y�j�A��c���`�i��ȁA���t�j�A�����Y�@�i���A���э���\�j�A�R�����A�V�����q��B

�@�f���i����A�]�_�j�����X���\�A����A�����M�A�k��S�v��B�������y���^�u�A���{�Njg��B

�@�v�����^���A�Ȋw��������v�A�������\��A�O�ؐ��A��؈����A����M��{���E��͓��M�Ёj��B

�@�G�X�y�����g�������ۓ�A�q���ܘY��B

�@�܂����{���Y�}�����̂��������̂��ǂ���Ƃ����̂́A�ߑ���{�͂��A��������J���ҁE�_���E�s���E�w�l�̎��R�Ɩ����`�A����E���a�̂��������̓��𖾂炩�ɂ����j�̂ł������i�N�쐬�̂��̂�e�[�[�A�O��N�̂��̂��O��e�[�[�Ƃ������j�B

�@�O��e�[�[���\�ȑO�Ɋ�悳�ꂽ�w���{���{��`���B�j�u���x�i�O��`�O�O�N�A��g���X�j�́A���e�[�[���w��I�Ɏx��������e�ƂȂ����B

�@���̍u���́A���̉Ȋw���A�挩���ɂ����āA��O���{�̎Љ�o�ό����̋������ƂȂ����B

�@�u���ɂ�����������̂́A��C�h���Y�A��ˋ��V���A���їǐ��A�����V���i�������j�A�H�m�ܘY�A����`���Y�A�R�c�����Y�瑽���̊w�҂������B

�@�ނ�́u�u���h�v�ƌĂꂽ�B

�@�u�����s�������������o�Ől�͏��їE�ł���B

�@��C��H�m����u���v��̑��k�����������т́A���̍��S���i�Ă��Ƃ��j���@�Ƃ������o�ŎЂ��o�c���Ă����B

�@�u���̋K�͂�e���ɑς���͂��l���āA���т͂��ē����Ă�����g���X�ɂ������̂������i���т͂��̌�A��g�ɍē��Ђ���j�B

�@�s�쐳��̒�E�`�Y�͌����R���Z�����A��]�t�Ƃ������o�ŎЂ�n���i����l�N�j�A�i���I�o�ŕ������s�����B

�@�����`�A������肤�����l�̈ӌ����G���ɂ̂�����A�w��I�Ɛт�P�s�{�ɂ��Đ��ɑ������̂́A�����u�u�v����o�Ől�����ł������B

�@�v�����^���A�����^���ƒ��ڊW�͂����Ȃ��������A���̍��A�q���[�}�j�Y���̗��ꂩ�炷���ꂽ��i�\������ƂɁA�L�Øa�Y�i�Ђ�������j�A���퐶�q�i�̂��݂₦���j�A�ڑ�������i���肴�킱�����낤�j�A�R�{�L�O�i�䂤�����j�炪����B

13 �n���S�X�g���C�L top

�@���݁A�n���S�͓��{�e�n�ɂ����Ă��邪�A���̑�ꍆ�́A���N���ɊJ�ʂ������|���i��E��L���j���ł���B

�@����ɏ��|�_�c�i�v�l�E�l�L���j�ɉ������ĉc�Ƃ��Ă����O��N�O����Z���A�l�o���\�z�����A�x�̏����ɁA�n���S�ŏ��̃X�g���C�L�����������B

�@�]�ƈ��ꎵ�Z�l�̈��|�I�����́A�ꎵ�A������O�Z�ΑO��̒j���J���҂ł������B

�@�ނ�͉�Ђɔ閧�ŘJ���g���������āA���ڂ̗v�����o����ƂƂ��ɁA���̓��ߑO�Z���̎n������^�]���X�g�b�v�����B

�@�����ċO���̂̂ǎ�ɂ�����Ԍɂ̓����Ɏl��̎ԗ���A�����A���̒��Ɉꃕ�������̐H�Ƃ������ė��Ă��������B |

�ԗ��ɂ��Ă��������n���S�X�g���C�L

|

�@�苒�����d�Ԃ̂܂��ɓS��Ԃ��͂�߂��炵�A�d����ʂ��āA�g�����Ǝ��ʁh�Ə������r�����������B

�@���́g���u�����c�h�͂�������b�����������B

�@�J���҂̗v���́A�������グ�A�J�����ԒZ�k�A�g�C���̐ݒu�Ȃǂł��������A�ނ炪�c�����ė��������������������́A�푈�ł���B

�@���B���ρA��C���ςւƐ푈���g�傷��Ȃ��ŁA�E�ꂩ��g�o���h������̂��ӂ����B

�@������Ђ͓������ꂽ�l�����̐g����ۏႹ���A��ꂩ��A�����l�̑ҋ���艺�����肵���B

�@�����Ŕނ�̗v���̃g�b�v�ɂ́A�o�����m�̐E�ƂƉƑ��̐����ۏႪ��������ꂽ�B

�@�ԓ��Ɏl�����ď��i���Ă����邱�Ɓj���Ă������������ʁA��Б��͗v���̂قƂ�ǂ�F�߁A���c�͉��������B

�@���̗��ɂ́A�푈�ɑ��鍑���̕s���Ɠ��h���傫���Ȃ�ʂ悤�ɁA�R���ƌx�@����Б��Ɉ��͂��������Ƃ�������������炵���B

�@�������A�X�g���C�L�������ɏI���ċC����邵���J���҂ɁA�x�@�͊�P�U�����������B

�@���S�l���O�Z�]�������������Ɍ�������A�J���g���͔j�ꂽ�B

�@�����A���c�c���Ƃ��Đ擪�ɗ������Ö�E��A�Ԓː��q�A����l�q�A�L�c���q�瑽���̒j���J���҂��A���̌������E���a�̊����ƂƂ��Ă����Â����B

�@���̓`���͌��݂Ɏ���A�ŋ߁A�����̐N�J���҂�������y�Ƌ��͂��A���́g���O�����c�h�̗��h�ȋL�^�����s�����B

14 ���a�肤���t���� top

�@���O�O�N�l������A���쌧���ŁA�z�K�i����j�A��ɓ��i���݂��ȁj�A����A��c�Ȃnj܌S��s�ɂ͂��܂�A�����ɂ킽�鋳���̌������s��ꂽ�B

�@�]���҂͘Z�Z�̏��E���w�Z�i���w�͎����j�ɂ���ԁA�Z�����p�������܂ޓ�Z�����ł������B

�@���{�̋��t�����̊ԂɁA���悢����Ǝ��������̐�������邽�߂̘J���g�������铮���������ꂽ�̂́A����Z�N�̉�����O�Y��̌[����ȗ��ł���B

�@������ǂ͒e�������肩�����B�����N�́u�֓����w�Z�����A���v�́A�u���玩�匠�̊m���v�ق������̍j�̂ƁA�u�R����`�̋�������w�Z�S�w�Ȃ��r������v�Ȃǂ̃X���[�K�������������B

�@���̂悤�ȓ����͐V���ɂ������ꂽ�B

�@�������A��������e�������B�����ň��O�Z�N�����A����R�i���͂ɑ��閧�j�Łu���{����J���ґg���v�i���J�j��������������A�����A�_�ސ�A����A��ʂȂǂ̋������Q�������B

�@���J������́A���O�̗���ɗ����āA���a�A�����`�̋���̌����A��`�A�[���i�݂�Ȃɂ߂��߂Ă��炤���Ɓj�̋@�ւƂ����u�V�����猤�����v���������B�@�������͋@�֎��w�V������x�i�V���j�����A�R�b�v�ɉ��������B

�@���J�͎O�Z�N�\�ꌎ�ɁA����R�Ō������ꂽ�B

�@�g���x����V���x�ǂ́A�_�ސ�A����A�H�c�A���s�A�����A����A��ʁA����A�R�`�A�É��A��t�A���A�A�X�A�V���A�x�R�A���ɁA�F�{�A�����A���A�R���A�啪�ƂЂ낪��A�A���n���������N���p�ł��x������搶�����������B

�@���J�̐搶�����́A�V�c���S�̔�Ȋw�I�ŐN����`�I�ȕ����ȋ��ȏ��i��O�́A���Ԃł͋��ȏ��͂��ꂸ�A�����Ȃ����ȏ��������č��苳�ȏ��Ƃ���ꂽ�j��ᔻ���A���̎戵��������Ƃ̂������������A���H�����B

�@�����ɐ��k������I�ɂ��̂��Ƃ��݂߁A�����I�Ɋ������Ă����悤�w�������B |

�V�����猤�����n���錾�ƎG���w�V������x�n�����\���Ɩڎ�

|

�@�u���B�푈�̘b�v�Ƃ��u���e�O�E�m�̘b�v�Ȃǂ̔��틳�ނ�����ꂽ�B

�@���쌧�ł̎����́A���̋��J�A�V������̉^���ɎQ�����A�x�����鋳�������ւ̒e���ł������B

�@�e���͒���̂ق��A�ꓹ�O�{�O�����ɂ킽��A�㔪���A���Z�ꖼ�̌����҂ƂȂ����B

�@���J�Ŋ����l�X�ɁA�R�������A��쌤�^�i����j�A�{�������i���c�呠�A���A���勳���j�A���c�ш��i�����j�A�������i�܂��Ԃ��݂̂�j�A����`�J���A�r�c�퐶�i���˂��A��㑑�g�j�A�{�����j�i�u�Ύ��v�Ƃ������삪����j�A��쓿���i�Ƃ��݂A��؎��Y�j�A�R���ߎ��A���P���A���c�^��A�Y�ӎj�i����Ђ낵�j�A�������i�����݂��j�A���쌉�i���̂��킫�悵�j�炪����B

�@���P���i�����E���J�̏��w�Z�j�́A�w��������ُ�Ȃ��x�Ȃǂ��ɂƂ��Đ������Ȃ���A���B���ς�ᔻ�����B

�@�Γc�F�O�Y�i�����E�����̏��w�Z�j�͍���̋��ȏ��̒��̌R�͂́g�i�����h���Ƃ肠���A���������̂ɂǂꂾ����������̂������g��ꂽ���A���̂����͒N�̂��̂��i�����̂��̂��j�A���̌R�͂��݂�Ȃ̐����ɖ𗧂��Ă��邩�A�Ɩ₢�������B

�@�_�ސ�̘e�c�p�F�i�킫���ЂłЂ��j�́A�C�g�i���イ�������̓����j��Z���̍��苳�ȏ����g���āA���k�����ɐ^�����݂߂�����Ă悤�Ƃ����B

�@���Ƃ��\�\�B�����p�|�}�������āA

�@���t�u���̊G�͉��ł����H�v���k�u�V�c�É��̊G���v�c�c

�@���t�u�V�c�É��̂��ƂƋ{���i���̓y�n�ň�Ԃ̎��Y�Ɓj�̉ƂƂ���ׂĂ����v���k�u�Y�[�Ƒ傫���v

�@���t�u���̊w�Z�Ƃ́H�v���k�u�����Ƒ傫���v�c�c

�@���t�u�V�c�É��͂ǂ�ȂɈ̂��ł����v���k�u�叫�����̂��B���������̂��B��b�����̂��v

�@���t�u�V�c�É��͂Ȃ�����ȂɈ̂��̂��v���k�u���{�ň�ԋ�������ł��v

�@���t�u�Ȃ���ԋ����̂ł����v���k�u���{���̕����݂͂�ȓV�c�É��̉Ɨ�������v�c�c

�@�Ƃ����ӂ��ɐ��k�Ƃ��Ƃ肵�Ȃ���A�V�c���S�̌R����`���l�������Ă������B

�@���������搶�݂͂�Ȍ������ꂽ���A�e�c�͕a�������B�O��̎Ⴓ�ł������B

15 �ٌ�m��ٔ����� top

�@���̂悤�Ȕ��튈���łƂ��ꂽ�l�X�������銈���������̂́A���R�@���c�ɏW�܂�ٌ�m��ԐF�~����̐l�����������B

�@�����A�����̐l�X���e�����ꂽ�B

�@�O�O�N�㌎�A�O�E��܂�l�E��Z�����ٌ̕�m�������z�{�C���i�ӂ������j�A�㑺�i�A�����[�A�䓡�^�u�Y�i�悵���j�炪�������ꂽ�ق��A�J�����Y�A�_�������A���{�쎟�Y�A�p�c�畽�i�V�����j�A�����v�A�L�c�G�j�A�c�����b�A�E�c��O�Y�A�ߓ��i����Ȃ��j�����A�����Y�炪����B

�@�����n�ق̔����E������i�����ށj�A���L�E���ِm�i�ЂƂ��j�A�R�`�n�ٔ����E���c�͔V����́A���O��`�O�O�N�Ɍ������ꂽ�B

16 �֓��h��剉�K��o�i���j�� top

�@�W���[�i���Y���̎嗬�́A���̂Ƃ��ǂ��́g����h�ɋ��͂��Đ푈�x���̘_�w��A������푈�x���̕����ɗU�������B

�@�X�ɂ͐푈�ᔻ�̈ӌ������W���[�i���X�g�����Ă��A����\����̂͂���߂č���ł������B

�@���̂Ȃ��ŁA���X�R�́A���B���ς��������ꂽ�Ƃ��A��������M���Ƃ߂�w���m�o�ϐV��x���ŁA���炽�߂đ�_�ȋc�_��W�J�����B

�@���������̖����ӎ��ƁA�Ɨ������ꂵ�����Ƃ����������Ƃ����v���́A�ƂĂ����͂ʼn��������ނ��Ƃ͂ł��Ȃ����̂��B

�@�����疞�ւ��畺�͂��Ђ������A���a�ȊW��ۂ��Ă������Ƃ����{�̗��v�ɂ��Ȃ�Ɛ������̂������B

�@�����A�O��N�O���ɂȂ�ƁA�����́u���B�u�[���v�ɉ�����āw���m�o�ϐV��x������F�i���ɂ�j����ԓx�ɂȂ炴��Ȃ������B

�@�������A���́A���Ƃ̖h�q��O���̔閧����邽�߂Ƃ����V���ȍ��������̖@���u���h�ۈ��@�v�i���l��N�j������ꂽ�Ƃ��A�ᔻ�_���\�����B

�@���_�����̌����ǂɒ��킵�āA�Љ���ؑ� *�i�ڂ������j�Ƃ��Ă̌��_�l�̐ӔC���ʂ������ƈ���ꓬ���������̃W���[�i���X�g�̂ЂƂ�ɁA�ː��I�X�i����イ�䂤�䂤�A�{���E�����j������B

�i * �ؑ����ؐ��̐�̂�����炵�ĎЉ�Ɍx�����Ƃ����Ӗ��B�W���[�i���Y���̎g���Ƃ�����j

�@�ꔪ���O�N�A����s�ɐ��܂ꂽ�ނ́A����@�w���𑲋Ƃ��āA�₪�ĐV���L�҂ɂȂ����B�w�M�Z�����x�̘_���L�҂ł������Ƃ��A���O�O�N�����\����̎��ʂŁA�u�֓��h��剉�K��o�i���j���v�Ƃ����L���ȎА����������B

�@���B���ψȌ�̐푈�g��ɂ���āA����܂Œ��N�A�V�x���A�A�����ȂNJO���̗̓y��������ꂾ�������A��P�Ŗ{�y����ɂ��炳���댯��\�z���Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��Ȃ����B

�@�����ŌR���͕ǐ��i�Ǘ��E�����j�����A�֓���~�̎s���ɖh�K�i��P�ɔ����Ă̌P���j����点���̂ł���B

�@�ː��͂��̎А��ŁA���������G�̔�s�@������������悤�Ȃ��Ƃ�����������A�ؑ��Ɖ������W�����u��s�v�i�Ă��ƁA�鍑�̎�s�������j�͑傫�Ȕ�Q��������ɂ������Ȃ��B |

�ː��I�X�ƎG���w���R�̐x�\���Ƃ��̔p���̎�

|

�@�����̌P���������Ƃ���ŁA�Ȃ�̖��ɂ������Ȃ����낤�B

�@������K�v�Ȃ��Ƃ́A�G�̋�P�������Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃł���A���ꂪ�{���̍��y�h�q���B

�@�]���Ėh�K�̓i���Z���X���A�Ǝ咣�����̂ł���B

�@�u�o���v�Ƃ��������ɂ́A��������������ď��𗁂т���Ƃ��������Ӗ�������B

�@�ː��̑�_�Ș_���́A���N��ɂ����܂��������ƂȂ����B

�@�����m�푈���͂��܂����Ƃ��A�S�����ׂĂ̍����́A�o�P�c�Ɓg�������h�i�|���p�̂͂����̑傫�Ȃ��́j�������āA�������ȏ�A������̖h�K�ɓ������ꂽ�B

�@�������A�����A�����J�R�̋�P���͂��܂�ƁA����Ȃ��̂͂Ȃ�̖��ɂ������Ȃ������B

�@�S���̓s�s�͕Ђ��ς�����ĈΒe�i���傤������j�ŏĂ������A���l�ܔN�O����Z���̓������P�ł́A���ň�Z���l�̍������Ă����B

�@�ː��̗\���͂����낵���قǓI�������B

�@�ː��̂��̘_���͌R�������{�������B�ނ́w�M�Z�����x��ގЂ���������Ȃ��Ȃ����B

�@�����ނ̓y����܂�Ȃ������B�ނ͖��É��ŁA�l�G���w���R�̐x�s�����B

�@�ނ͂��̎G���ŁA�푈���g�債�Ă����u�{���i�������傤�j���̒n���v�i�{�����������́B��l�ԁj���������Â����B

�@���O���N�i�����j�N�̔N���ɂ́A�u���a�v���u�ÈŁv�i�����݁j�Ɖ�������A�Ǝ咣���Ă���B

�@���̔N�́A���������ɓ����푈���͂��܂�N�ł���B

�@�w���R�̐x�͖����ɔ��s����Â���킯�ɂ͂����Ȃ������B���т��є��ւɂȂ�A�x�@�⌛���̈������������B

�@�����đ����m�푈���͂��܂���l��N��ɐ旧���āA���N�㌎��Z���A�ː��͘Z���Ő����������B�ނ��c�����o��ɂ��̋傪����B

�@�@���i�����났�j�͖��������藒�̖�

�@�@�~���i���j��u�킪���i���������j�v�̐^�Œ��i�܂��������イ�j |

17 ��Ƒ����������ۑ��ɂ��ĕԂ� �@top�@

�@���o���Ƃ�������i�����イ�j�́A�ߕj�i�邠����A�쑽���i�����j�B���Z��`�O���N�A�ΐ쌧�j�̍�i�ł����i�w����l�x���O�Z�N�\�ꌎ���j�B

�@���̍�i�ɂ́A�N����ɋ�藧�āA�펀��������A���a���Ƃ��Ă��������͂ւ̌������{�肪�\������Ă���B

�@�������ɁA

| �@�@�˔�����ď��Ď��ʂ�܂œ��i�Ȃ�j�� |

�@�Ƃ����̂�����B

�@�ߕj�͏��N���ォ��͏㔣�i�͂��߁j�̘_����w����x�����ǂ��A�Љ���ɂ߂��߁A����܂ł̐���̂��������E�炵�悤�Ƃ���V������^���ɉ�������B

�@���O�Z�N�A���ŕ����ɂ��ꂽ�B

�@�R�����ŁA�A�����̌P���Ɏ��₵����A�������m�Ɂw���Y�N�x�i�������`�N�����@�֎��j�������߂��肵�āA���q���i��������j�č��i�R���̊č��j�ɓ����A�Ђǂ��s�҂��������B

�@���O�O�N�A�R�����������ꂽ�ߕj�́A�]�_�Ɛ���͓I�ɔ��\����B�ނ͂���������ꂽ�҂֊���ނ���B

�@�@�����i���傤����j�̐��܂�łԂ��l�̐������i���߁j�ƂȂ�

�@�@�ꍑ���i�����j�ߟX�i�Ɓj�������̗��j�K���鐺

�@�@�s���ǂ���̂Ȃ��~��ǂ��ς����N�l�����̌Q���i�w�Ήx�O�Z�N���j

�@�����Đ펞���ɁA�푈�ᔻ�̍�i�����X���\����B�ŏ��Ɉ��p������i�̂ق��A

�@�@���Ƃ����čs�������嗤�ւ����ė���

�@�@�����i��������j�̎��i�݂́j��푈�ƌC�̕e�i�т傤�j

�@�@�r�i�����ˁj�̂��Ȃ��j���[�X�f��ŗE���� |

�@����������i������G���w�O�������x���g���h�Ƃ��đ��ʂɂ����A���̂��ߒߕj�́A�O���N��Ɍ������ꂽ�B

�@�푈�ɂȂ�A�������m���Ď��������A����������A���̂悤�Ɍ��R�Ɠ��ǂցg����h���Ƃ��s����̂ł���B

�@�����E������ɗ��u���ꂽ�ߕj�͐ԗ��i������j�ɂ�����A���O���N�㌎�A�a�@�Ńx�b�h�Ɏ�������������ꂽ�܂��B�@���ł������B

�@�q�ԓ��i����Ƃ��j�����Ɩ���R�����r

�@���{�̒��N�A���n���ɂ���āA���������ɂ������������N�l�́A�E�ƐH�����߂đ��������{�ɗ������A���������ō��ʂ���Ȃ��瓭�����B

�@����A���B�ɈڏZ������̂������A���O�Z�N�ɂ͖�Z�����l�ɒB�����B

�@���̑唼�͖��B�����̊ԓ��n���ɏZ�݁A����_�A�n�_�ƂȂ����B

�@���{�R�E�����ƒ����R���Ƃ�����d�̎x�z�������Ă����B

�@�O�Z�N�܌��O�Z���A���N�l���Y��`�҂���͂ƂȂ�A�u�œ|��ؒn��A�œ|���{�鍑��`�v���������āA�����������������A�����o���̊����ɂ���Ēe�����ꂽ�B

�@���̉e���͑��n��ɋy��ŁA���{�̎x�z�w�ɏՌ���^�����B

�@�ݖ����N�l�͓��{�鍑��`�ɂ���đc����ǂ�ꂽ�l���������A�������O�ɂƂ��Ă͓��{�̎��Ƃ������B

�@�����_���̒��N�l�r�ˉ^�������������B

�@�O��N�l���A�ԓ������̒e����Ē��t�ɔ������N�l�́A���t�̐��k�A����R�t�߂̓y�n�𒆍��l����肤���A���c�J���̂��߁A��̉��o�߁A�p���H�J��H�����͂��߂��B

�@�Ƃ��낪�_�s���Ȃ����A�×��̂����ꂪ���������߁A�����_���͍H�������~�߂̐����������B

�@���������͒��~�������A���{�͌x�������o���A�����o�����j���~�������B�����A�Փˎ��������������B

�@���ۂɂ͎��҂͏o�Ȃ������̂����A���N�{�y�ɂ͒��N�l�����ґ����Ɠ`�����A�����������N�l���e�n�Œ����l���P���A��Z��l�̎��S�A��Z�Z�l�ȏ�̕����҂��������B

�@���A���̖��O���m�̕s�K�ȑΗ����������A���̌����͓��{�̒鍑��`�������B |

�@�q���e�O�E�m�r

�@���O��N�A���B���ςɂÂ���C���ςŁA��]�ꓙ����O�l�̍H�����펀�����B

�@����͕����̓˓��������邽�߁A�H�����O�l��g�ƂȂ��Ĕj������S��Ԃɓ�������Ĕ��j�U�����������߂ɂ���B

�@��]��̔����́A���ΐ��̒������ʂȂǂ̋Z�p�I���s�ɂ��Ƃ�����������ȂǁA�^���͒肩�łȂ����A�R���͈�g���]���ɂ��āA�u�V�c�Ï㖜�v�Ƌ���Ŏ��E�m�Ƃ��Ĕ��\���A�W���[�i���Y���́u���k�v�Ƃ��ď������Ă��B

�@���e�O�E�m�A���邢�͓��e�O�E�m�Ƃ����āA���ȏ��ɂ̂����A���������Ă�ꂽ�B���̂������A�w�Z�ł͌P�b�����ꂽ�B

�@�V�c�̂��߂Ɏ��ʂ��Ƃ��M�����ƁA���������ƂƋ������݁A�푈�M�����������̂ł���B

�@���������R�����k�́A�����ȗ��̋��ȏ��ɂ��������߂��Ă���B

�@�����푈�̕��m�X�،������i���������ւ��j�̘b�A

�@�蕿�헧�Ă�Ƒ��q�Ɏ莆�𑗂����u�����̕�v�A

�@���I�푈�ŏo���̑��q���͂��܂���u�ꑾ�Y�₠���v�A

�@�L�����v�����̘b�Ȃǂ�����ł���B

�@��������̏d�_���ς���Ă�����A���ۂ̐l���ƈႤ�i�،������ł͂Ȃ����_�����Y�j�Ǝw�E���ꂽ��A���k�̎傽���̐����j���炩�ɂ��ꂽ�肵���̂ŁA�����̂Ƃ��ɉ��삷��Ƃ��A�ق��̋��ނƓ��ꂩ���邱�ƂȂǂ��s��ꂽ�B

�@�V���̐搶�����́A�����̕���O�̗��ꂩ����肩���ċ��ނƂ����B |

�@�䗘�F�i�������Ƃ��Ђ��A�ꔪ����`���O��N�A�������j�B

�@�����Љ^���ȍ~�A�Љ��`�^��������A��t�����i����Z�N�j�ȂǎЉ��`�҂����т����e�����ꂽ�u�~�̎���v�ɁA������M���ƂƂ���u�����Ёv���o�c�A�Љ��`�҂̌��������������B

�@�����N�̓��{���Y�}�n���ɎQ���A�ψ����ƂȂ邪�A��O�N�̒e���Ō��������B

�@�Č����ꂽ���Y�}�ɂ͎Q�������A���@���Y���}����������Ƃ����B

�@�O��N���������̑S���J�_��O�}�̌ږ�ƂȂ�A���}���̑Ύx�o�����Γ����ψ���̈ψ����ƂȂ����B

�@���}���̖��B���ώx���h�Ƒ��������A�a���d���Ȃ��A�}���Ɂu�l�͏��N�̒鍑��`���Γ����̐����Ȃ��玀�ʂ��Ƃ���ԁv�Ƃ̃��b�Z�[�W�𑗂��āA�a�v�����B |

|

|

top

��������������������������������������������������������������������������������

|