|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8

硫黄島上空、1対15の激闘(零戦 1)

四〇〇〇メートルの上空には、あつい灰色の雲がたちこめて、太平洋をおおっていた。東京の南、約一五〇〇キロ、ここ硫黄島を守る日本軍の将兵は、その朝、焼けつくような南海の日ざしをさけることができて、ホッとしていた。

毎夜、ひっきりなしの米軍機の空襲に悩まされて、疲れきっていた。

太陽が雲にかくれて、ほんの、つかのまであっても、南海の暑熱から解放されたことを、なにかに感謝したい気持だった。

しかし、この島のはるか上空に迎撃態勢をとっている零戦隊のパイロットたちは、それどころではなかった。

前の晩、ぐっすり眠れたものはいなかった。長時間にわたる爆撃のため、パイロットたちは洞窟〔どうくつ〕にとじこめられ、爆音と爆風にまいあがる火山灰に悩まされ、眠るどころではなかった。

一九四四年〔昭和十九年〕六月二十四日、午前五時二十分、空襲警報がなりひびいた。

電波探知器〔レーダー〕は、南方一〇〇キロの洋上に、米軍機の大編隊をとらえたのだ。急速に接近してくる。

1 「ヘルキャット」機大空襲 top

日本軍のパイロットたちは、愛機に向って、まっしぐらに走った。零戦は地上整備員の手で、すでに始動されていた。

ほこりが舞いあがるなかを、八○機をこえる零戦が滑走路をかけぬけ、脚をひっこめて、灰色の空に矢のように飛びあがっていった。

空か雲におおわれているのは、迎撃する零戦隊にとって、もっけの幸いであった。層雲のなかでは、太陽を背にした敵機が、逆光線に目がくらんでいる味方機に遅いかかってくるという危険はない。

しかし反面、雲の上のことは、全く見当がつかない。

敵が上方から急降下して攻撃してきても、わからないのだ。

零戦隊と地上との連絡は、不備だった。 |

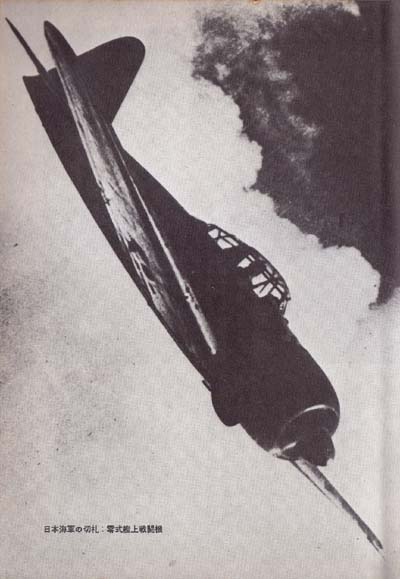

日本海軍の切札:零式艦上戦闘機

|

無線通信機の性能が悪かったので、パイロットたちは、各自の判断にしたがって行勤しなければならなかった。

パイロットたちはまた、日本軍に、一つの大きな不利な点があるのを知っていた。

米軍側には知られていなかったが、日本軍の電波探知器は、とらえた目標の方角と距離とは測定できたが、その高度は測れなかったのである。

もし迎撃に飛びたった零戦隊が、集中攻撃の作戦をとろうとして、全機一隊になっていると、来襲する米機をとらえることができないかもしれない。

そうなると、硫黄島の地上部隊は、零戦隊が、敵をもとめてムダにぐるぐる飛び回っているうちに、壊滅的打撃をうけることになりかねないのだ。

この朝、零戦隊は密集隊形をとっていた。

偵察損が上空を哨戒しているわけではないので、雲の上で敵機を迎え撃つか、または雲の下にでて待つか、あるいは二隊に分散して両方にするか、彼ら自身で決定するよりしかたがなかった。

やがて、零戦隊は、お互いに合図して編隊をといた。四二機の一隊が急上昇で雲の上にむかう。

層雲をつきぬけ、あ軽く晴れあがった上空にでた。日本軍のパイロットたちは、敵をもとめて、四方八方に気をくばる。

なにも見えない。陽光にみちた空には、彼らのほかにはなにもいなかった。

零戦隊は、すぐに編隊をたてな計して戦闘隊形をとり、あらゆる事態にそなえた。

その瞬間……

米戦闘機の一群が、雲のなかからあらわれ、編隊をといて急上昇してきた。

彼らは灰色の雲のなかから、急にキラキラする陽光のなかにとびだして、その輝きに目がくらんだようだった。

戦闘隊形をとっていた零戦隊にとって、有利とおもわれたことは、米軍機は編隊を組まずパラバラであり、そして、なによりもその速度が遅いことであった。

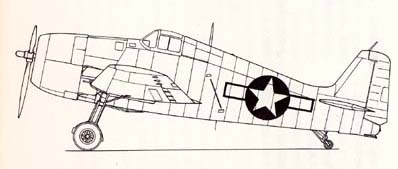

日本軍パイロットたちのなかで、このアメリカの戦闘機が新しいグラマンF6F「ヘルキャット」で“しし鼻のキラー”といわれ、零戦五二型よりは性能がはるかにすぐれていることに気づいたものは、すくなかった。

〔グラマンF6F「ヘルキャット」は、F4F「ワイルドキャット」の後継機として、米海軍の主力戦闘機となったもので、一九四三年九月、太平洋戦域にすがたをあらわした。一方的に優勢であった零戦に対抗するため、急いで生産された機種で、空母搭載機として、あるいは海兵隊の基地航空機として、ひろく太平洋全域に活躍し、零戦の好敵手となった〕

このとき零戦隊は、非常に有利な態勢にあった。敵機撃墜一〇機以上のベテラン・パイロットが少数ながら加わっていた。その日本軍パイロットたちが、この絶好のチャンスを見のがすわけはない。

ただちに攻撃にうつった。急降下で米軍機に突っこんだ。おそろしい数秒間。「ヘルキャット」隊は、どう防ぎようもなかった。

いっきに速度をあげ、太陽を背に突っこんでくる零戦。

不意をつかれた米軍機は雲のなかに逃げこもうとするが、全火力をあげて遅いかかる零戦の掃射のなかを、逃げまどうばかりだった。

|

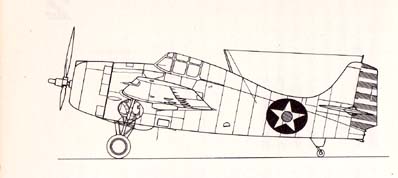

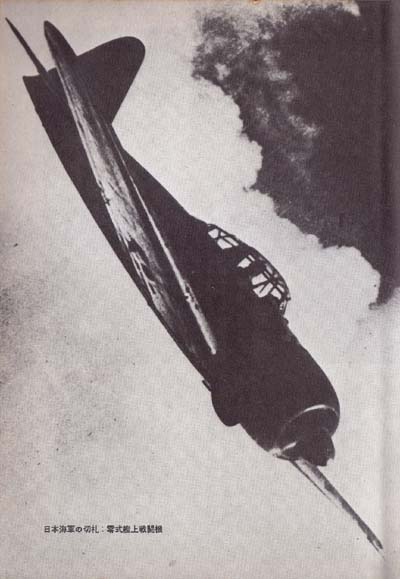

米海軍艦上戦闘機グラマンF6F「ヘルキャット」:零戦を初めてやっつけた

|

2 武藤飛曹長四機を撃墜 top

この零戦隊のパイロットのなかに、二人のモサがいた。

武藤金義飛曹長〔飛行兵曹長の略。准士官。太平洋戦争の初期は空曹長、後期になって飛曹長といった〕は、横須賀海軍航空隊きってのエース〔五機以上を撃墜したものへの称号〕であった。

空戦数百回というベテランで、すぐれた戦闘機乗りであった。

どうやって直接射撃距離内に近接するか、あるいは遠距離からの修正射撃で、いかに照準するかをよく知っていた。

彼は、つねに全力をあげて攻撃する完ぺきな操縦技術の持主であった。

武藤機の機銃は近距離から、するどい射撃を敵機にあびせる。

この日本海軍のエ−スの激しい攻撃に、たちまち二機の「ヘルキャット」が火をふいた。

急降下で逃げようとする三番目の敵に遅いかかる。

米軍のパイロットは突っこんでくる武藤機から、のがれようと必死になって旋回する。

しかし、この三番目の「ヘルキャット」も燃料タンクに被弾して爆発した。

武藤飛曹長は、すでにつぎの敵機にくいさがっている。

この「ヘルキャツト」は、うまくひねって、みごとに体をかわした。

ふつうの日本機が相手だったら、うまく逃げられたかもしれない。しかし相手が悪かった。

武藤の二〇ミリ弾は、操縦席に命中、さく裂した。武藤は、この一瞬の撃ちあいで、四磯目の敵を葬り去ったのだ。

武藤の迅速な、水ぎわだった勝利に味方機は、一瞬気をゆるした。

そのすきに米軍機は雲のなかへ逃げこんでいった。

「ヘルキャット」の数機は被弾していたが、この第一回の合戦には生きのびた。

彼らは五〇〇〇メートルの高度から急降下して、下の層雲にとびこんでかくれた。

零戦隊は優位にたっていた。しかし武藤飛曹長をのぞいて、みなチャンスをのがしてしまったのだ。

この層雲の下で待機していた四〇機の零戦パイロットたちが、雲のはるか上のほうで、あっというまに行われた空戦を知ったのは、一機の米軍機が黒煙の長い尾をひいて、東のほうにおちていくのが見えたときだった。

つぎの瞬間、「ヘルキャット」の一群が、雲のなかから、ものすごい速度で逆おとしに突っこんできた。

零戦隊も、ただちに反撃にうつった。

零戦隊は密集隊形という優位にたっていた。

雲の上の戦闘で米軍機を迫いちらしか零戦の一隊が、エモノを迫って突進しているに違いない。

それと呼応して、混乱している「ヘルキャツト」をはさみうちできるのだ。すばらしい戦果となるはずだった。

だが、それは実現しなかった。いくつかの理由があった。

米軍パイロットたちは、そのとき最初の混乱から心理的にたちなおっていた。

そして、スロットル〔しぼり弁〕を全開して最高速度をだしていた。

彼らを編隊で迎え撃とうとしている零戦隊よりも、はるかに速かったのである。

だが、もっと大きな別の要因があった。それは日本軍パイロットの空戦技術の練度未熟だった。

この時点、太平洋戦争の後半期では、一騎打ちの空戦では、米軍パイロットのほうが、平均して日本軍よりもすぐれていた。

3 ベテラン坂井少尉の空中戦 top

だが、雲の上の部隊には武藤金義飛曹長がいた。

そして雲の下の四○機のなかには、全日本海軍きってのエース、坂井三郎少尉がいた。

しかし、このとき坂井少尉は、戦闘に不利な状態だった。二年前の昭和十七年、ガダルカナルの空戦で重傷をおい、右眼の視力を失っていたのである。

それに、ここ二年ほど実戦に参加していない。いま、突然、激しい空中戦にとびこんだわけである。

一緒にいるパイロットの大部分は、練炭も未熟で、米軍機との戦闘経験もすくなかった。

「ヘルキャット」のパイロットたちには、こうした不利はなにもない。

一時は、不意をつかれて混乱したが、すぐ態勢をたてなおした。雲の中からとびだしてきて、日本機を発見するやいなや、零戦隊に遅いかかった。

「米軍のパイロットたちは、なんのためらいもなく、我々に遅いかかった」と坂井三郎氏は、この大空中戦について語っている。

「うなりをあげて『ヘルキャット』が攻撃してきた。またたくまに両軍の飛行機は空いっぱいにひろがって、海面から層雲にいたるまで、激しい空中格闘がはじまった。編隊はくずれた」

4 性能が古くなった零戦 top

この空戦の勝敗は、航空機設計の方針と、航空機生産にたいする政治的方策の貧困によって、すでに決定されていたといえる。

そして、同時にそれはパイロットの技量と、戦闘機の性能とをはかる尺度でもあった。

要するに、この一九四四年〔昭和十九年〕の夏となっては、あらゆる面で日本軍はもはや、米軍にくらべて、段違いに劣っていたのである。

相対するパイロットが、同等の技量をもっていたとしても、強味は米軍の側にあった。

一九四四年に硫黄島に進出していた零戦五二型は、四年前〔昭和十五年〕に中国戦線にはじめて出動した一一型と、基本的には大差のないものであった。

このときまでに零戦は、なんどか改造されてはいた。発動機はある程度、馬力を強化され、信頼性も高くなった。

設計の一部変更で空戦性能はよくなり、戦闘能力は増加した。

この零戦五二型は、開戦当初、「トマホーク」「キティホーク」〔カーチスP40〕、「エアラコブラ」〔ベルP39〕、「バッファロ」〔ブルースター〕などを蹴ちらした零戦二一型にくらべて、たしかに改善されてはいた。

だがそれは、一部の改良にすぎなかった。

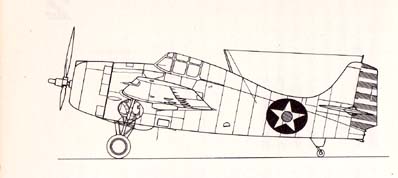

戦争の初期、零戦の好敵手は、アメリカ海軍戦闘機の大黒柱、グラマンF4F「ワイルドキャット」〔山猫〕であった。

ブルースターF2A「バッファロ」〔野牛〕とも、何回かわたりあったが、これらが対等の戦いだったという人はあるまい。

零戦は「バッフアロ」に数段まさっていたので、両者の遭遇戦は、これは戦闘というより“殺し”というほうが、あたっていた。

しかし相手が「ワイルドキャット」となると、話は違ってくる。

このずんぐりしたグラマンは、零戦とわたりあえる力をもっていた。

だが重量が重いので、零戦は速度、上昇力、加速度、それに空戦性能で優位にたっていた。

グラマンの特長は、問題なく、その頑丈さにあった。

しかし空中格闘のトモエ戦では、勝敗の決定的要素となるのは、戦闘機の運動性の優位であり、この点「ワイルドキャット」は零戦に一歩をゆずらざるをえなかった。

「ワイルドキャット」は、たしかに良い飛行機ではあったが、零戦にはおよばなかった。

双方のパイロットの技量が同じであったら、軍配は零戦にあがるに違いない。

さて、いまや一九四四年の夏である。

情勢はすでに完全に変わってしまっていたが、零戦は変わっていなかった。

本質的には、かつて中国戦線を席捲し、ビルマからパールハーバーにわたる広大な空を制した、あの戦闘機と同じものなのであった。 |

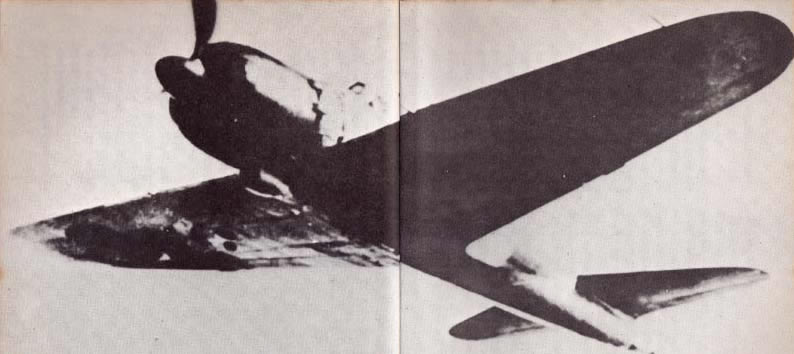

グラマンF4F「ワイルドキャット」艦上戦闘機

旧式で性能はわるかったが、頑丈な戦闘機であった

プルースターF2A「バッファロ」戦闘機

零戦には、まったく歯がただなかった

|

5 恐るべき「ヘルキャット」出現 top

硫黄島上空で零戦は「ワイルドキャット」の後継機に遭遇した。

この新しい戦闘機「ヘルキャット」は恐るべき敵であった。

「ワイルドキャット」の一二〇〇馬力発動機のかわりに、「ヘルキャット」は二〇〇〇馬力という強力な発動機をつけていた。

「ヘルキャット」は「ワイルドキャット」よりも、零戦よりもはるかに速い。

「ヘルキャット」の六挺の一二・七ミリ機銃は「ワイルドキャット」の数倍の弾丸をもっている。

零戦にくらべて、水平速度、上昇力、そして急降下速度においても、まさっていた。

また機銃の発射弾量も照準装置もすぐれていた。

さらに日本軍の戦闘機乗りに強いショックをあたえた、別の特長も特っていた。

零戦が「ヘルキャット」に遭遇するまでは、この日本軍の戦闘機は、ひろい太平洋海域に配備されていた多くの戦闘機のなかで、空戦性能においては問題なく王者であった。

この貴重な強味は「ヘルキャット」の出現とともに消えてしまったのである。

このアメリカの新型戦闘機は、高速の場合でも、すぐれた運動性をもっており、この点では零戦が、高速では補助翼の動きがかたくなって、操縦が困難になるのにくらべて、明らかにすぐれていた。

米軍パイロットは、この運動性の良さと、さらに零戦のもう一つの弱点である高速における運動性の欠点をよく理解しており、可能なかぎりのスピードで急降下し、右に左に急旋回して逃げた。

しかし、本格的な格闘戦になって、こまかく相手と“調子を合わす”ような場合には、優位は、やはり零戦のものであった。

しかし「ヘルキャット」の速度と運動性のすぐれている事実を、日本軍も発見した。

零戦のつわものたちも、一騎打ちで相手にとびかかったときに、これまで零戦が大きな強昧としていた宙がえりも、急上昇も、横転反転も、もはやその神通力を失ってしまっていることに気がついたのだった。

「ヘルキャット」は零戦に、ピタリとくいさがって旋回できるのである。

低速では、両損の旋回能力は伯仲している。しかし「ヘルキャット」は加速と上昇力ではまさっていた。

高速では、軽快な零戦よりももっと運動性がよかった。

これに、グラマンの火力の大きいこと、構造の頑丈なこと、防弾装甲のあつさ、燃料タンクの自動閉鎖装置などの利点をくわえると、敗者の側にたたざるをえなくなったのは、いまや零戦だったのである。

激しい格闘戦で、米軍機の一〇ないし一二機が撃墜された。

読者が、この一九四四年六月二十四日の硫黄島上空の空中戦が、日本軍の一方的勝利だと誤解しないように、米軍機の損害の大部分は、武藤・坂井の両エースの手にかかったものであることを強調しておかねばなるまい。

敵機の「ヘルキャット」が、他の日本軍パイロットにやられはしたが、その数は全く、すくなかった。

米軍は四〇機にちかい零戦を撃墜した。この勝負の比率は、約四対一で、米海軍戦闘機隊に凱歌があがったのである。

優秀なパイロットは、圧倒的に優勢な敵にたいしても、堂々と戦えるし、ときには勝利者となりうるのである。

この運命の日、硫黄島上空の坂井少尉の場合がそうであった。

以下の話は、坂井三郎氏自身が、のちに語ったもので、この驚くべき戦闘機パイロットのすぐれた技量を、いかんなく示しているものである。

読者は、もし坂井少尉が、彼の死力をつくしてたたかった「ヘルキャット」のような優秀な戦闘機にのっていたら、どんなことになったかと考えることだろう。

6 「ヘルキャット」と死闘の坂井機 top

坂井三郎氏の話によって、層雲の上で戦闘がはじまったときにもどろう。

「ヘルキャット」は、層雲の下で待ちかまえている四〇機の零戦隊の目のまえに、西からとびこんできた。日本軍は編隊をといて襲いかかった。

私は、すばやく急上昇旋回をやって、一機の「ヘルキャット」の後尾にまわりこんで、照準器にとらえるやいなや一撃をかけた。

彼は横転でのがれ、機銃はそれた。私は左垂直旋回をやって距離をつめ、敵機の下腹をねらって突っこんだ。

この「ヘルキャット」は、私の動きにつれて旋回しようとした。この瞬間をまっていた。下腹が照準器いっぱいにみえた。

第二撃! 二〇ミリ機関砲は命中した。

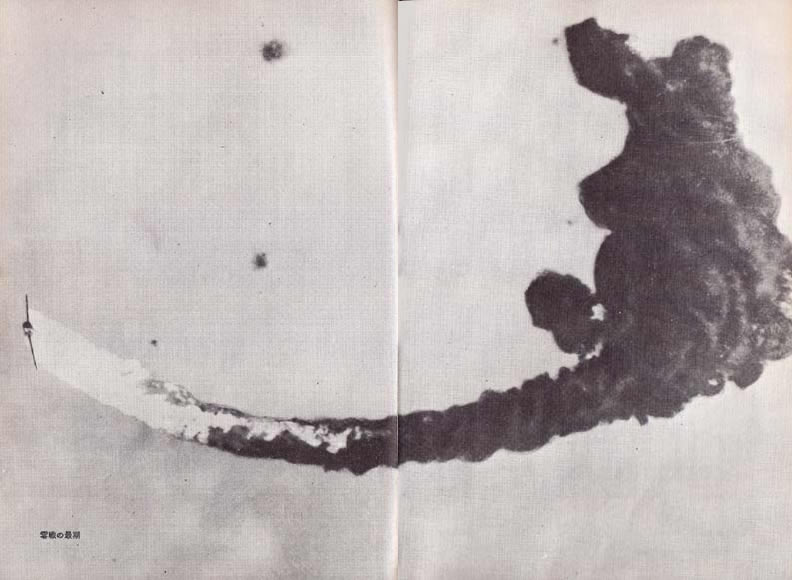

つぎの瞬間、黒煙をふきだした。たちまち、キリモミになって海に落ちていった。

まわりでは、いたるところ格闘戦がくりひろげられていた。 煙の尾をひくもの、機銃のせん光、爆発する炎……。

うっかり、周囲に気をとられすぎていた。翼の下から、ものすごい射撃をあびせられた。

本能的に、操縦桿〔かん〕を左に倒し旋回して、敵の後尾にまわりこみ、一撃をあびせた。

あたらない!

敵は急降下で射程外に去った。

私がついていけないスピードだ。

私は、不意をつかれたことが、くやしかった。

と同時に、見えない右眼が、ひどくうらめしかった。

私の視界はほとんど半分しかないのだ。

パラシュートのベルトをはずして体を自由にした。

これで体を左右にねじまげて、視界の不足をおぎなうことができるようになった。 |

日本海軍のエース坂井三郎

空中戦で重傷をおったが不敗の戦闘機のりだった

|

7 「ヘルキャット」五、六機が後尾に top

油断はできない、すぐあたりを見まわす。

なんと、少なくとも五、六機の「ヘルキャット」が、私のうしろから攻撃位置につこうとしているではないか。

彼らの翼から機銃が火をふいた。

上昇旋回、いそげ! 曳光弾が空に流れていった。六機の敵が、私の翼をかすめて右に上昇旋回していく。

今度は逃がさんぞ、逃がしてなるものか! エンジンを全開にして右旋回、全速で六機の敵を追った。

後をふりかえる。だいじょうぶだ。

こいつらの一機をやっつけるぞ!

一番近い敵に距離をつめた。五〇メートル、発射! 曳光弾は尾をひいて胴体をぶちぬき、操縦席にきえた。

パッとせん光がほとばしり、煙が風房の下からふきだした。

つぎの瞬間、この「ヘルキャット」は、激しくゆれて横すべりに落ちていった。煙の尾はたちまち大きくなる。

私の後方には、まだたくさんの敵が群れている。とつぜん、私は闘志がおとろえるのを感じた。

疲れが身体いっぱいにひろがってきた。

以前、東部ニューギニアのラエにいたころなら、息もつかせず、この零戦をひっぱりまわして、敵にむかったことだろう。 だが、いまは、スタミナをすっかりしぼりだしてしまったように思われた。闘志がしぼんでいく。

私は急降下で離脱した。片目で「ヘルキャット」を相手にするのは、自殺するみたいなものだ。

ちょっとのミスも、操縦桿や方向舵をうごかす一瞬の遅れも……それで万事休すだ。

呼吸をととのえ、めまいをはらいのける時間がほしかった。

めまいと頭痛は、無理をして片目で戦ったためかもしれない。こんな状態では戦闘は無理だ。

私は全速で北にむかった。敵は迫うのをあきらめたようだった。

硫黄島の北の上空を、ゆっくりと旋回した。新しい空気を吸いこんで、気をとりなおそうとした。めまいも消えた。

私は、再び戦場をめざした。戦闘は一くぎりついていた。

あたりの空には、敵機の敵味方が飛び交っていたが、はなればなれになっており、双方とも残った機をまとめにかかっていた。

8 坂井機に敵一五機が襲いかかる top

右上方はるかに、私は一五機の味方機が、編隊をくみかけているのをみつけた。それに加わろうと上昇していった。

その編隊の下にきて、ハッとした。

「ヘルキャット」だ!

軍医は、私が戦闘任務にもどるのに反対したが、それがなぜか、わかった。

片方の目だけでは、視力がひどく弱いのだ。遠くの敵機をみわける視力がなかったのだ。

ダークブルーの翼の白い星のマークが目にとびこんできて、はじめて、間違いに気がついた。

恐怖をふりきって、左へ急降下して逃げた。敵に発見されないことを、いのりながら……。

敵はパッと編隊をといて迫ってきた。私は絶望におちいった。

いや、まだ方法はある。わずかだが望みはある。私は硫黄島の上空にいる。

もし、これらの敵機を、うまく引きまわすことができれば――それはまず不可能だと思われた――つまり、彼らが燃料をつかいはたして、引きあげるまで、頑張るんだ……。

このとき、この新型の敵戦闘機のスピードが、はっきりとわかった。

ぐんぐん距離をちぢめてくる。すごい速さだ! これ以上逃げてもムダだ。

私は急旋回で反転した。敵の腹の下にまわりこんでいくと、敵のパイロットもびっくりしたらしい。

あわてて旋回する。私も驚いた。彼らはピタリとついてくるではないか。

先頭の敵は、完全に私の動きにあわせて旋回する。私もまた旋回して、さらに距離をつめる。互いに一歩もゆずらない。

これは、今迄にはないことだった。P39やP40なら、とうに撃墜している。

「ワイルドキャット」でも、零戦にたいしては、こうも長く旋回を続けることはできなかっただろう。

それが、この新しい敵機は、どうだろう。

「ヘルキャット」は、私が今迄ぶつかった敵機のなかで、最も機動力のあるやつだ。

私が旋回から機首をたてなおすと、そこにも敵が待ちうけていた。

一五機の敵機は、旋回から一列の縦隊にうつっていた。

つぎの瞬間、私はこの一五機のグラマンの大きな円陣の真中にとじこめられていた。

どちらをみても、白い星のマークにダークブルーのひろい翼だ。完全に包囲されてしまったのだ。

9 グラマン機に包囲さる top

不運をくやんでいるひまなどない。

四機のグラマンが、円陣からとびだしてつぎつぎと垂直に突っこんできた。

これは敵の勇み足だった。急旋回で体をかわした。敵は横すべりで、それていった。

だが、この旋回で、私は攻撃されやすい位置にうつってしまった。つかの四機が円陣からとびだして、追尾してきた。

私は逃げた。エンジンを全開にして、最後の力をふりしぼって、ようやく射程外に逃げおおせた。

追いかけてくる四機よりも用心しなければならないのは、最初の四機だ。

ピタリだった。彼らは、横すべりの姿勢から、また上昇して上空におり、攻撃姿勢で突進してきた。

私は、ぐっと右足をふんだ。機体は左にすべる。操縦桿を左に倒す。

とたんに、有賀の下にせん光がはしって「ヘルキャット」が流れた。私は急旋回をきった。

敵の二香織は、後方六〇〇メートルを追尾していたが、その主翼はもう、六挺の機銃の黄色い炎でつつま斯ている。

やつは新米のヘタクソだ……これで助かるかもしれない。

この二番機は、曳光弾を噴水のようにまきちらしながら、距離をつめてきた。私には一発もあたらなかった。

それを続けろ! 私は、どなった。続けろ! やれ! 弾丸をみんな使ってしまえ。おまえなんか、気にしないぞ!

私は、旋回してのがれた。「ヘルキャット」はなおも追いすがってくる。三〇〇メートルまでせまった。

その瞬間をとらえて、私は左に急旋回した。「ヘルキャット」は下をかすめて去った。まだ機銃は火をふいていた。

私は、反射的になんでこんなヘタクソな敵から逃げるんだ。おもわず、私は反転して、この敵を迫った。

五〇メートル。二〇ミリ機関砲をぶっぱなした。あたらない。

急旋回ですべった機の、たてなおしができていなかったのだ。

そのとき、すでに後方には、あらたな敵機がいた。

正確な射撃である。再び――左急旋回、この動きで失敗することはない。

「ヘルキャツト」は飛びすぎてゆく、この編隊の三番機も四番機も。

他の四機が、私の真上からねらっていた。攻撃は最良の防御である。私は反射的に、垂直上昇にうつった。

敵は翼を傾けて、私を見つけようとする。彼らを、蹴ちらす余裕はなかった。三機が右横から突っこんでくる。

もう一度、急旋回、かろうじてその曳光弾をさける。敵機は、また円陣にもどった。

私が退避行動をおこすと、すかさず切りこんでくる。私は円陣の真ん中を旋回しながら、離脱のチャンスをねらった。

だが相手もゆだんなく、かわるがわる急降下で近接しては、射撃をくわえてくる。

|

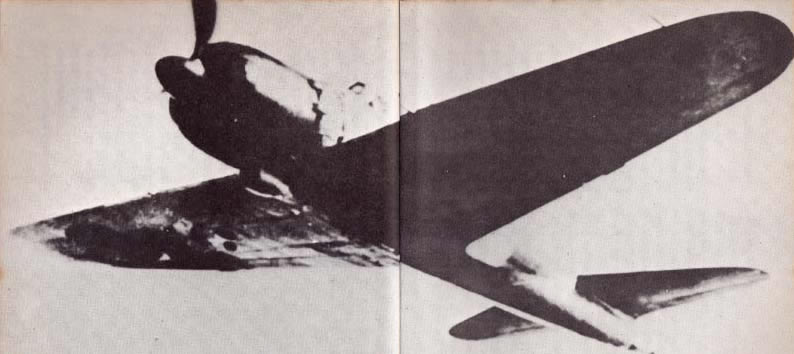

かつては空の王者であった零戦

|

10 旋回また旋回、円陣から離脱 top

なんど、敵が攻撃してきたか、どれくらい、わたしが急旋回でさけたか、おぼえていない。

汗は体中を流れて、下前をぬらした。額を汗が流れおちる。左眼に汗がしみる。手でぬぐいとるひまもない。

ただ、一心にまばたきして目をこらすだけだった。

疲労が急にましてきた。どうやってこの場を切り抜けたらよいかわからない。

だが、敵のパイロットたちは、その飛行機ほどには腕は上等でないことだけは確かだ。

心のなかで絶叫する。 スピード! スピードをたもて! エンジンよ裂けよ、速度をあげろ!

急旋回を続けろ! 急旋回を続けるんだ……。

弾丸をさけて、たえず左に旋回を続けているので、腕はマヒしはじめていた。旋回速度をゆるめたら、最期なのだ。だがいつまでスピードがたもてるだろうか? 旋回を続けなければならない!

グラマンが円陣を続けているかぎり、一度に一機しか、私にとびかかってこれない。

相手が一機なら、なんとか避けられる。

機銃弾はちかくをかすめるが、私を撃墜するには、正確に私の身体を打ちぬくか、エンジンに損傷をあたえなくてはダメだ。

弾丸が一〇〇メートルさきをとおろうが、一センチをかすめようが、避けられるかぎりは、どちらも同じだ。 私にとっては、かわるがわる突っこんでくる敵の攻撃を、なんとか、かわすことだけが必要だった。

急旋回する――全速。 操縦桿を左に倒す。

別のやつがやってくる!

からくもかわす。海と水平線が激しくまわる。横すべり! 別のやつ、近い!

曳光弾、白くひらめく。パッとひかる。いつも翼の下だ。

操縦桿をまえに倒す。スピードをおとすな! 左急旋回。急旋回。

腕は――もう感覚がない!

|

被弾して空中分解直前の零戦

|

11 米軍機の照準、未熟で助かる top

もしも、敵がちがう攻撃法をとっていたら、あるいはもっと攻撃を集中していたら、私は、間違いなく、やられていただろう。

敵機は、一度も私の動く前方をねらうことをしなかった。

もし一機でも、私の突進する先の空間に、私が急旋回する前方の空間に、機銃をうちこんでいたら、私は、みすがらその弾幕にとびこんでいったことになったろう。

だが、それができないのが、パイロット特有の心理なのだ。パイロットの心理は妙なものだ。

彼らの九九パーセントは訓練でおそわったとおりのやり方に執着する。

あるパターンにしたがうように訓練されて、どんなことになろうが、生と死のまじりあった戦闘においてさえ、そのパターンからはずれようとはしない。そして、その執着を打破したものだけが、エースになるのだ。

私の戦いは、私の腕がきかなくなって、急旋回でよろめくようになる時間と「ヘルキャット」の燃料のなくなる時間との競争ということになっていた。

私は速度計をチラッとみた。時速五五〇キロちかくをさしている。零戦の最高限度だ。

私には、腕以上に機体の耐久力が問題だった。これにもまた限度がある。主翼が心配だった。

繰返し、繰返しの左急旋回のため、主翼がたわんでいる。

連続的な、かたよった圧力のため、機体がこわれ、翼がちぎれとぶかもしれない。だがこれは、なんともしかたがない。

私には、飛び続けることしかできない。

急旋回の強行か、死か、私にはこれしか道は残されていなかった。

またしても旋回。操縦拐を押す! 横すべり。べつのやつがくる。翼なんかどうともなれ! 急旋回!

もうなにも聞えなくなった。自分のエンジンの音も「ヘルキャット」のうなりも、彼らのコマ七ミリ機銃の激しい発射音も。

左の目が、さすように痛い。 汗が流れおちる。それをぬぐうこともできない。

気をつけろ! 操縦程を倒す。カジ棒をける。 曳光弾がとぶ。またはずれた。

高度計はゼロにちかくなっていた。海がすぐ目の下だ。

坂井! 翼をあげておけ、翼端で水をきるぞ。

|

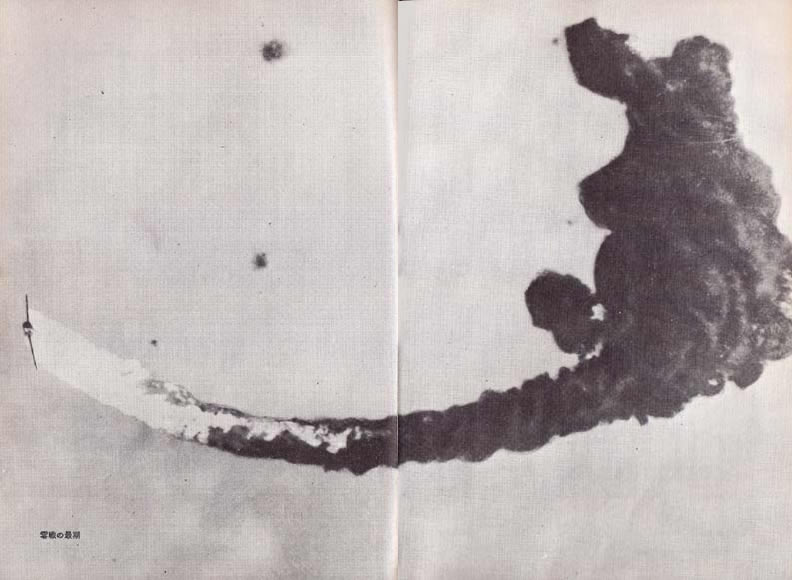

零戦の最期

|

12 退避やめ突っこむ top

どこでこの乱闘が、はじまったのだろうか。四〇〇〇メートルの上空だ。

横すべりや旋回を続けて、四〇〇〇メートルちかくも、下へ下へと弾丸を避けてきたわけだ。もう高度は残ってはいない。

しかし敵も、今迄のような攻撃法をとることは、できなくなった。急降下しても、ひきおこす余地がない。

なにか、ちがうことをやるだろう。私には、わずか余裕がでてきた。

操縦桿を左にもちかえて、右手を激しくふった。いたい。からだじゅう痛い。にぶい痛み、マヒがひろがってくる。

またやってきた。円陣から横すべりして、今度は、私がなにをやりだすかと用心ぶかく、やってくる。

旋回している。旋回しながら撃ちかけてくる。避けるのはむずかしくない。

左へ横すべり。 あぶない! 曳光弾がかすめる。 海面に、ピッヒピピッと水柱がたつ。水がはね、泡がとぶ。

べつのやつがくる。 こんなやりかたで、何回遅いかかってきたことだろう。勘定しきれない。

いつ敵はあきらめるか。燃料はもう底をつきかけているに違いない。

私は、もう力がつきかけていた。腕がすっかりしびれてしまった。

もうスピードのある、するどい旋回はできなくなった。私の機は旋回するたびに、大きなダ円をえがいて回っていた。

敵はこれを見のがさなかった。

彼らは、さらに大胆になって、攻撃を集中してきた。息つくひまもない激しい攻撃だった。

もう退避だけしていてはダメだ。 突破しなければならない!

私は左急旋回から、カジ棒をけって操縦桿を左にふる。全砲火をひらいて敵に突っこんだ。

私は円陣を突破した。機首をさげて、いちもくさんに逃げた。海面すれすれだった。

「ヘルキャット」は隊形をみだしたが、すぐ追ってきた。

半数の敵機が、上方から私におおいかぶさるように、他の半数は後方から銃火をあびせながら迫ってきた。

速い。たちまち有効射程距離にせまってくる。私は右に移動を続け、機体は、激しくゆれる。

左のほうには機銃弾が、白い噴水を海面からまいあげる。

彼らは、あきらめない。上方の敵が、とびかかってくる。激しい銃火をあびる。

もう、手も足もほとんど動かせなくなった。どうにも駄目だ。こんな低空では、逃げられるのも時間の問題だ。

海に突っこんでしまうだろう。 突然、闘志がつきあげてきた。

卑怯者のように、ただ逃回って死ぬのをまつのか――。

私は操縦抑をグイッと、胃につくまでひいた。零戦は機体をきしませて、宙がえりをして上昇した。

そこに、わずか一〇〇メートルほどのところに、一機の「ヘルキャット」がいた。

そのパイロットは動揺している。私を見失ったらしい。

敵の後続機は、もう私をねらっている。何機だろうと、かまってはいられない。

こいつを、やっつけるんだ!

敵は、激しくひねって逃げようとする。いまだ! 私は発射ポタンをおした。曳光弾がとぶ。あたらない。

機が不安定に横すべりしているのだ。腕がしびれて、操縦桿がふらついている。

「ヘルキャット」は、急旋回して上昇して逃げて行った。

13 地上の火器、何してんだ! top

捨身の宙がえりが、功を奏したようだった。敵機は、混乱し隊形がくずれている。

私は、もう一度、急上昇で離脱をはかった。

「ヘルキャット」は、ピタリと追尾してくる。こいつらは五〇〇メートルもの距離から撃ってくる。

撃て、撃て、弾丸をつかえ! 私は、どなった。

だが、彼らは全く速い。曳光弾が、横をかすめる。私は、必死になって旋回する。

突然、下に硫黄島がみえた。私は地上の砲手たちに、日の丸がみえるように主翼をふった。だが、それが悪かった。

これでスピードがおち「ヘルキャット」が追いすがってきた。

高射砲は、どこにいるんだ。島のやつらは、なにをやっているんだ。

撃ってくれ! 撃て、撃て! 硫黄島から炎がまきあがった。

せん光が島いっぱいにひらめいた。おりとあらゆる対空火器が、いっせいに火ぶたをきったと思われた。

きりさくような弾丸が、空にとぶ。さく裂で零戦がゆれる。

「ヘルキャット」の群れの、まっただなかに、怒ったような、さく裂の煙がみえる。

「ヘルキャット」群は急反転して、射程外に去っていった。 私は、全速で飛び続けた。

恐怖でいっぱいだった。たえず後が気になる。やつらが追ってこないか?いつ弾丸がとんでくるか?

私はすっかり、おじけづいていた。

硫黄島を、とびこしてしまった。

スロットル〔しぼり弁〕を全開にして、ひたすら飛び続けた。

急げ! もっと急げ!

大きな積乱雲が目のまえにみえる。

なにも考えず、雲のなかに突っこんだ。ものすどい上昇気流が、零戦をひっつかんだ。激しい震動、なにも見えない。

パッと光がひらめく。そしてまた、なにも見えない。

コントロールを失った。零戦はグッとおちて、さかだちになる。うらがえしになり落下し、つぎの瞬間には、尾部からほうりあげられる。

積乱雲の上昇気流に、完全にほんろうされたが、雲塊をとおりぬけた。

でてみると、機は背面飛行になっていた。あわてて機をたてなおしたが、それは五〇〇メートルの低空であった。

はるか南方に、さっきの「ヘルキャット」一五機が、チラッと見えた。空母に帰っていくのだ。

すべて終った。そして生きていることが、信じられない思いだった。

むしょうに大地が恋しくなった。

14 零戦の運命、今や極まる top

この六月二十四日の戦闘は、終幕ヘの序曲であった。

奇襲攻撃をうけ、十数機の損害をだしたが「ヘルキャット」隊は日本軍戦闘機の半数、約四〇機を、空から葬りさったのであった。

これについては坂井三郎氏も率直に認めている。

「四〇機の零戦とパイロットの損失は我々を、びっくりさせた。

『ヘルキャット』に零戦が追いまわされ若い未熟なパイロットたちが、つぎからつぎへと炎につつまれていくのを見るのは、たえられないことだった。

ラエでの戦闘の場合とは、全くちがう。

零戦は、いまや時代遅れであり、パイロットの腕は米軍のほうが上だということになった。

戦局は大きく転換してしまった」

その後二回目の攻撃で「ヘルキャット」は、硫黄島に残っていた零戦四〇機の半数二〇機を撃墜した。

三回目、さらに一一機が空からきえた。

硫黄島には九機の零戦がのこるだけとなり、航空攻撃にたいしては、全く無力となってしまった。

しかし、かつて空の王者であったのは、まさに、この零式艦上戦闘機であったのだ。

グラマンF4F「ワイルドキャット」艦上戦闘機

発動機:ツイン・ワスプ空冷星型14気筒1200馬力1

全幅:11.58メートル 全長:8.76メートル 全高:2.81メートル 全備重量3200キロ 最高時速:530キロ(高度6400メートル)上昇限度:11,000ガードル 航続距離:1400キロ

武装:12.7ミリ機銃4 50キロ爆弾2 |

グラマンF6F「ヘルキャット」艦上戦闘機

発動機:ダブル・ワスプ空冷星型18気筒2000馬力1

全幅:13.06メートル 全長:10.24メートル 全高:4.39メートル 全備重量5600キロ 最高時速:600キロ(高度5300メートル)

上昇限度:11.000メートル 航続距離:1750キロ

武装:12.7ミリ機銃6 |

top

**************************************** |