|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8

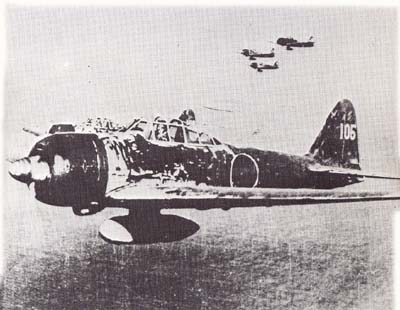

向うところ敵なし(零戦 5)

太平洋戦争の初期、日本軍の作戦は零戦による“制空権の確保”に頼っていた。

すなわち中国戦線からパールハーバーまで、日本軍が攻撃するどこの戦線でも、零戦が敵のいかかる反撃をも、ふきとばしてしまうであろうと確信していた。

当然、日本軍の強力な急降下爆撃機、雷撃機、それに水平爆撃機も、零戦が敵の戦闘機を空から追いはらってからでなくては、自由に行動できなかった。また作戦規模の大きさにくらべて、航空母艦が少なかったのに、日本海軍がこうした大冒険にとびこめたのも、並はずれた零戦の航続力のおかげであった。

零戦は、中国大陸で一八〇〇キロという大きな航続力をしめした。

しかも三〇分間の空中戦闘と着陸のために十分な燃料を残していたのである。

そして、いまや空母から発進し、海上を二〇〇〇キロも二二〇〇キロも飛ぶことを要求され、そのうえ、戦闘のため、十分燃料を残しておかなければならないのである。

この驚くべき航続力と滞空時間の性能は、日本軍にとって、さらに何隻かの航空母艦をもっていたのと同じことであり、日本海軍航空部隊は、連合軍にない独特の融通性をもっていたことになった。

奥宮正武氏は当時、霞ヶ浦の第十一航空艦隊の航空参謀であったが、その頃の日本海軍の作戦方針について、こう語っている。

「日本軍は、一つの大きな戦略的強昧をもっていた。

中国大陸での空戦によって、軍事行動成功のカギが制空権にあることをはっきりと知った。

制空権なしでは、艦隊も陸上部隊も不利な立場に追いこまれることになる。

航空力がなかったならば、当然勝てる戦闘も負けてしまうことがある。

そして中国大陸での経験から、制空権を得る主要な条件は、すぐれた戦闘機をもつことである、ということも、明らかであった」 |

本書の目的は、零戦が日本の航空機のなかでもっていた、特異な位置を検討するだけでなく、日本をして、米英その他の連合国に攻撃をくわえるという、恐るべき危険をあえておかさせるにいたった“武器”としても、検討することにある。

1 零戦に頼る日本軍の作戦 top

日本軍は、きたるべき軍事状況を研究して、日本と米英との戦争は、海において決せられるであろうと確信していた。

「一九四一年〔昭和十六年]の秋に」と奥宮氏は書いている。

「陸軍は、どこの占領基地からも、シンガポールの英軍要塞や、マニラの米軍施設を爆撃できる航空機をもっていなかった。陸軍が零戦と同等の戦闘機をもたなかったことは事実である。

陸軍の最新の中島のキ四三「隼」戦闘機は、零戦と同じ発動機をつけていたが、全体的な性能は劣っていた。

この戦闘機では、台湾のいちばん南の基地から出撃したとしても、フィリピンの米軍を攻撃できなかったのである。

シンガポールとマニラの占領は、太平洋における日本の支配権の拡張のために重要であった。

したがって、支那事変初期のように、海軍が地上部隊を航空援護する責任をおったわけである」 |

ここでもまた、戦略的作戦の計画は、全く、零戦の能力しだいだった。

日本軍が、どこに向うにせよ、零戦の役割を十分に考慮しないでは、動けないように思われた。

奥宮氏は続ける。

「アメリカの恐るべき工業力にもかかわらず、日本海軍は、零戦がどこの戦闘地域の上空でも、制空権を確保する能力をもっていることを確信していた。

日本の情報部と技術関係者は、率直に、零戦のすぐれた空戦性能と技術優越性は、一機の零戦が戦闘で、機種にもよるが、二機から五機の敵戦闘機に匹敵すると、こともなげにいいきっていた。

こうした動かしがたい零戦への信頼から、海軍では戦争初期では勝つ自信があると考えていた」 |

奥宮氏の見解は、この戦争に含まれる多くの要素を分析する知識と経験とをもった計画者、戦略家、すぐれた参謀将校と同じ見解である。

しかし、貨幣は、その裏に全く別の彫像がある。それはパイロットの見解である。

2 零戦の航続力のばす猛訓練 top

坂井三郎氏は、一九四一年九月、中国での戦闘任務からはなれていた。戦闘機パイロットー五〇人と、同数くらいの爆撃機搭乗員は、中国の漢口基地から台湾の台南に移され、新しい台南航空隊に編入された。

坂井氏のつぎの報告は、戦略計画者のそれとは違って、第一線の飛行士の、現実の戦闘についての考えであり、奥宮氏のだした結論を裏付けるものである。

我々が新しい航空隊の一員として台南に到着すると、すぐに激しい新しい訓練が始った。

全員基地に足どめで、夜明けから夜おそくまで、一週間に七日、休みもなしに、どんな悪天候でも、護衛飛行、編隊飛行、銃撃戦闘などを訓練した。

台南航空隊のフィリピン攻撃の当初の計画は、小型空母三隻で零戦を目標近海へ運ぶことを考えていた。

それらの空母は一一、七〇〇トンの「竜驤」、潜水母艦から改装の一三、九五〇トンの「瑞鳳」、商船から改造された二〇、〇〇〇トンの「大鷹」であった。

理論的にはこの三隻の空母で、戦闘機九〇機の搭載能力をもっているはずだが、実際戦闘に出撃できる数は五〇機たらずであった。そしてこの機数も風の日には半減する。

第十一航空艦隊司令長官塚原二四三中将は、この三隻の空母では、この作戦には殆ど役にたたないことを知った。

もし零戦が、台湾から直接フィリヒンに飛び、無着陸で帰ることができるならば、空母の必要はなくなる。

しかし司令部の幕僚たちは、単発の戦闘機がこうした長距離飛行の任務を遂行できるかどうかをあやぶんだ。

フィリピンのクラークフィールドは、台南から七〇〇キロ、マニラ近郊の別の大きい基地ニコラスフィールドは八〇〇キロはなれている。

このことは、編隊を組むための飛行や戦闘のための燃料、予備燃料などを計算すると、約一七五〇キロから一九〇〇キロの無着陸飛行を要求されることになる。

どの戦闘機もこんな長距離を大編隊で飛んだことはないし、航空幕僚のなかでも、零戦がこの性能をもっているかどうか、について激しい議論がたたかわされた。

これを決定する方法は一つしかなかった。それは訓練だった。

3 空母を不要にした航続力 top

それからのちは、文字どおり昼も夜も、飛行機の航続力を伸ばすための訓練をした。

零戦は、一回の飛行の滞空時間が最大で六時間から七時間であるように設計されていた。

我々はこの数字を一〇時間からて一時間にのばし、しかも編隊飛行でおこたった。

私個人としては、燃料消費量が一時間六七リットル以下という低い記録をつくった。

平均して我々は一三〇リットルから七〇リットルまでにへらした。

零戦の正常の燃料搭載量は七〇〇〇リットルであった。

燃料を節約するため、我々は高度三六〇〇メートル、時速わずか二一○キロで巡航した。

正常な全速状態では零戦は五一〇キロだせるし、非常の場合には五五〇キロもだせるのである。

長距離飛行で、プロペラの回転数を毎分一七〇〇回転から一八五〇回転とし、空気調整バルブをゆるめて、燃料を最も薄い気化状態とした。

我々は、こうして絶対的最小出力と速度で、エンジンが出力を失って停止するスレスレのところで飛んでいたのであった。

この新しい長距離巡航の方法は、零戦の航続距離をかなり伸ばすこととなった。

我々の指揮官は塚原司令長官にこの喜ぶべき報告をし、長官はただちに航空母艦三隻を作戦からはずした。

二隻は日本に帰り、一隻はパラオにたいする作戦を支援することになった。

この結果、第十一航空艦隊は軍艦をもたない艦隊となった。

4 零戦を過小評価した連合軍 top

パールハーバーとフィリピンにたいする攻撃以前に、連合軍陣営の誰一人として、日本軍が零戦の大量生産に入っていると考えたものはなかった。

零戦こそ当時、欧米の技術者たちが考案したどんな飛行機にもまさっていたのだ。

その零戦が威力を、時々みせ始めるようになってからでも、連合軍の戦争指導者たちは、その事実を認めなかった。 |

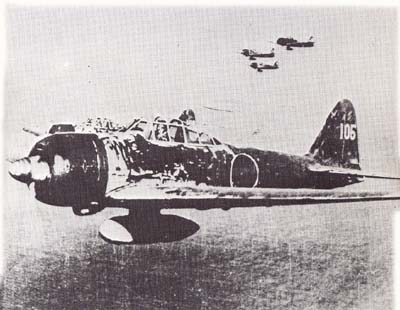

基地に帰還する九六艦戦

太平洋戦争初期まで、この戦闘機は使われていた

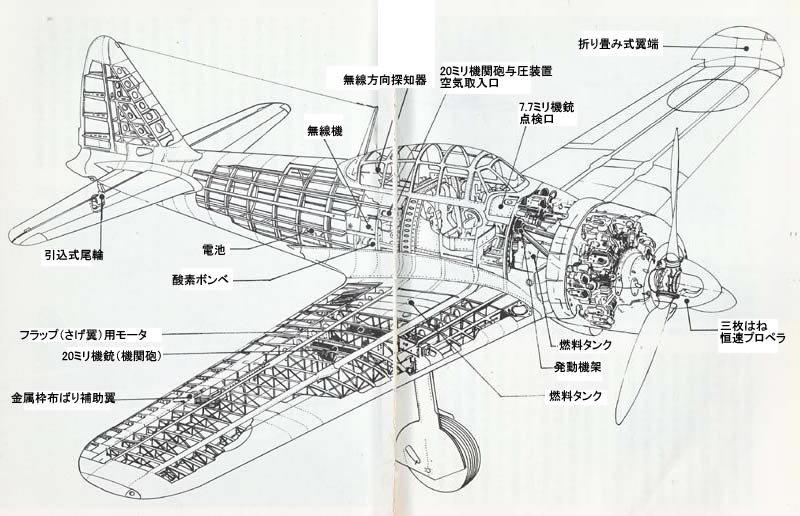

零戦の、驚くべき航続力の要素は、この大きな補助燃料タンクであった。

この型式の落下式補助燃料タンクは、日本海軍が最初に使用した

|

これは、マッカーサー将軍の戦争日誌を調べると明らかである。

これには、日本軍はフィリピンの攻撃に数隻の航空母艦を使用したと書いてある。

実際は坂井氏のいう通り、航空母艦はこの攻撃のときまでには、他の方面に派遣されていたのであった。

日本軍が、称賛にあたいするような戦闘機など製作できないであろうという確心は、アメリカ軍部の指導者のあいだに共通したものであった。

奥宮氏は書いている。

「米軍が、零戦を過小評価したという許しがたい過ちは、 古くさくなったブルースターF2A『バッファロ』戦闘機に大きく依存していたことで説明できるであろう。

この飛行機は、アメリカのパイロットたちが“東洋において最も強力な戦闘機”であり“日本の航空部隊のどれよりもはるかにすぐれた戦闘機”と誇ったものであった。

零戦と対戦する『バッフアロ』のパイロットは、文字どおり、自殺的飛行に飛びたつことになった」 |

その後にうけた打撃によって、連合軍は、すぐに自分たちの考えを改めざるをえなくなった。

「一九四一年十二月七日〔米国時間〕……この日は、史上のあらゆる軍事的業績のなかで、最も輝かしい日として残るであろう。よく計画され、よく実行された……」

「一九四一年十二月七日、日本機は完全な奇襲を行った。日本機は、迅速に、大胆に、正確に、攻撃した……日本機はその第一撃によるマヒ的効果を十二分に利用した」

「この攻撃は、完全な戦術的奇襲をなしとげた……航空部隊の使用という観点からだけみれば、この第一撃は巧妙きわまるものである」

これらの言葉は、日本の歴史家や、中立国の軍事評論家の書いたものではない。

アメリカ合衆国の公式の軍事記録から抜粋したものであり、これらの記事の内容は、どれも、厳しいほどに正確である。

この輝かしい戦果の背景には、作戦部隊が計画した通り零戦は活動するだろうという、日本軍の満々たる自信がある。

さらに驚くべきことは、これらの全戦線における戦闘のために、日本軍はわずか四〇〇機の零戦を使用したにすぎないという事実である。

もし一国が戦争計画の基礎を一種類だけの武器におくことがあるとすれば、日本が零戦に依存したことは、その第一の例であるに違いない。

5 パールハーバーでの大勝利 top

パールハーバー攻撃は、本書では大きな位置をしめていない。それはパールハーバーでは大航空戦がなかったという簡単な理由からである。

日本軍はパールハーバー軍港にたいする二波の攻撃で、合計零戦一〇八機と急降下爆撃機、水平爆撃機と雷撃機二四五機を使用した。

日本軍の計画は簡単なものであった。まずアメリカ軍の航空基地を撃破し、できるだけ早く制空権を確保し、敵の妨害の最も少ないうちに、雷撃、爆撃するというものである。

その結果は、これ以上は望めないほど完全に近いものであった。

この奇襲の攻撃で、日本軍は、ハワイ地域にある各種の海軍機三〇〇機のうち半分を破壊し、あるいは戦闘不能にした。

また陸軍航空部隊の戦闘機一〇四機と爆撃機三七機を撃破し、格納庫やその他の重要な施設を破壊し、航空反撃を殆ど不可能にしてしまった。

「若干の敵機は、なんとか離陸はしたけれども、我々航空攻撃部隊は大した敵戦闘機の抵抗もうけず、艦隊を米軍の反撃からまもることができた」

と日本軍南雲機動部隊のパールハーバー方面の攻撃状況に関する公式調査に記述されている。

6 空中戦で零戦、初めての犠牲 top

パールハーバー攻撃で日本軍飛行機の損失は雷撃機五機、急降下爆撃機一五機、それに零戦九機で、零戦が空中戦で撃墜されたのはこれが初めてであった。

零戦の殆どが地上(あるいは艦艇)の対空砲火により撃墜され、どれが米軍戦闘機によったものかは判定できないようである。

地上砲火による損失のなかに、空母「蒼竜」の戦闘機中隊長、飯田房太大尉がいた。

カネオエ飛行場ちかくでの空戦ののちに、零戦隊は地上銃撃のために低空飛行に移った。

藤田恰与蔵〔いよぞう〕中尉はこの出来事について、こうのべている。 |

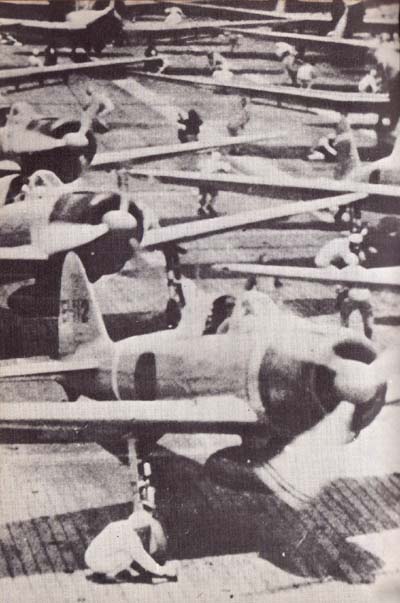

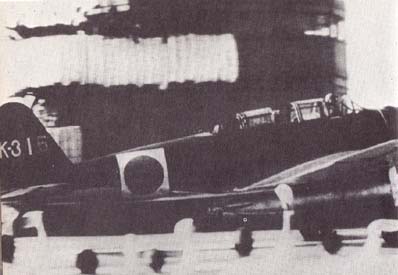

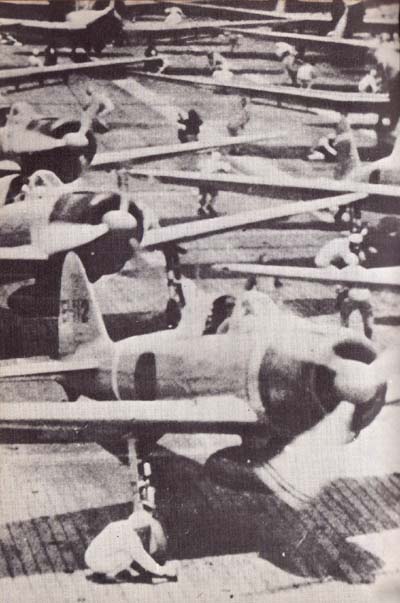

日本空母「赤城」艦上、エンジンを始動し、

パールハーバー攻撃へ発進直前の零戦二ー型

|

「我々がカネオエ飛行場を銃撃したとき、私は飛行場に高射砲がないかと探したのだが、みつからなかった。

しかし、あとになって、飛行場上空に全戦闘機が集合したとき、飯田大尉機からガソリンが白く尾をひいているのに気がついた。

ほかに損害はないようだったので、私は、彼は母艦に帰り着けるだろうと思っていた。

ところが、そうではなかった。飯田大尉は戦闘機隊が集合を終るまで、カネオエ飛行場上空を旋回していた。ついで飯田機は飛行場に向って降下し始め、突然、背面姿勢になって、垂直に飛行場に突っこんだ。

私は飯田機が飛行場をもう一度、銃撃するのだろうと思って、すぐにあとに続いた。

私は突然、飯田大尉が極めて異常な姿勢で飛んでいるのに気がついた。

ふだんのやりかたとは、違っていたのである。私は飯田機が背面姿勢のまま急降下するのをみていたが、彼はついにカネオエ飛行場の格納庫のあいだに突入して自爆した」 |

日本軍のすごい銃爆撃のなかを飛びたった米軍機は多くはなかったが、数機は極めて勇敢に行動した。

戦闘は各所で散発的に行われたが、そうした短時間の戦闘でも、日本軍は、激しく防衛する米軍のパイロットによって多くの爆撃機と戦闘機を失った。

7 勇敢に応戦した米軍機 top

ケン・テーラーとジョージ・ウェルシ両中尉は、それぞれ四機を撃墜した。このなかには零戦は含まれていない。

彼らはカーチスP40B「トマホーク」に搭乗、緊急離陸して戦闘に飛込んだが、燃料と弾薬補給のため燃えさかる飛行場に着陸し、また、急いで飛びたった。

離陸しようとしているときに九九式急降下爆撃機が攻撃してきた。

ウェルシ中尉は、三機の爆撃機をさけ、上昇態勢から急激な宙返りをやって、テーラー機を追いかけている爆撃機を射撃した。

テーラー機は空中で損害をうけたが、どうにか着陸できた。

二人は、爆撃機計八機を撃墜した功によって勲章を授与された。

驚いたことに、零戦にたいして、最もよく働いたのは、ホイラー飛行場のカーチスP36「モーホーク」戦闘機に搭乗していた、第十五追撃隊第四十六中隊のパイロットたちであった。

彼らは、離陸しないように警告されていた。

それは地上の対空部隊が、空中にみえるものは、なんでも射撃していたからであった。

しかしパイロットたちは、この警告を無視して、ダイアモンドヘッドの上空八〇〇〇メートルに上昇し、零戦の一隊に突入した。勝ち味は明らかに日本軍にあった。

九機の零戦にたいし旧式のP36は五機であったからだ。

米軍機は日本軍の編隊に突進して不意をついた。

レイウス、サンダー、フィリップ・ラスミューゼンの三中尉は、それぞれ零戦の後尾について至近距離から機関銃火を浴びせかけた。

二機の零戦は火をふいた。

ゴードン・スターリング中尉は、驚くほど軽快な日本軍パイロットに遭遇した。

スターリング中尉に撃墜された日本機とともに飛んでいた零戦は、するどい音をたてて宙がえりをするとみるまに、スターリング機の足部について射撃をくわえた。

スターリング機は火をふいて落下していった。

ジョン・タッカー中尉は、零戦と激しい戦いを交えたが、彼の機は穴だらけになった。零戦はなおも撃ちまくってきた。 |

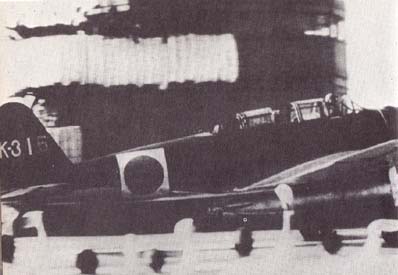

空母を発進する九七式艦上攻撃機(中島B5N「ケート」)

パールハーバー攻撃では雷撃と水平爆撃に使われた

ブルースターF2A「バッファロ」戦闘機

すばやい日本軍戦闘機には太刀打ちできなかった

|

とうとう、この「モーホーク」は頭部から尾部までポロポロに撃たれたが、タッカーはなんとか操縦桿を操って逃げおおせた。

マルコム・モーア中尉は激しい接戦を演じた。彼は一機の零戦に射撃をくわえて穴だらけにしたが、零戦は全速で雲のなかに入って、逃れた。

P40「トマホーク」三機はベロー飛行場の滑走路から離陸ようとしたが、三機ともやられた。

一番目の「トマホーク」は滑走路のはしで攻撃をうけパイロットは操縦席で死んだ。

二番機はなんとか飛びあがったが、零戦の一隊からの機関砲の弾幕のかかに飛込んで火の玉となって爆発した。

三番機は、パイロットのサム・ビショップが鋭い上昇旋回をして反撃しようとしたときに、弾丸は彼の腕をつらぬき、飛行機は空中で殆ど真っ二つになった。

ビショップは海に落下したが海岸に泳ぎついた。

これでパールハーバー上空での航空戦は終った。

8 台湾から比島攻撃 top

フィリピンにおける初期の航空戦は、パールハーバーのような爆発的な激しさではなかった。

台湾の日本軍航空部隊は、フィリピンの米軍への第一撃に備えて、かなりよく準備をしていた。

開戦の前日、飛行場は深い霧におおわれて、発進不能の状態になっていた。

その夜、戦闘機のパイロットや爆撃機の搭乗員たちは飛行機のことを心配し、すぐにも現れるに違いない米軍爆撃機の爆音を気にしながら、長い長い夜を過ごしていた。

爆撃機は現れなかった。いぶかったり、安心もして、日本軍の攻撃隊は、予定よりも数時間遅れたが、ついにルソン島の目標に向って、長途の攻撃に飛びたった。この攻撃部隊は、いくつかの大編隊にわかれていた。

日本軍は苦しい戦闘になるだろうと予想していた。奇襲のチャンスは、すでに失われている。

パールハーバー奇襲は数時間まえのことであり、ルソン島の米軍は、来襲する日本軍の編隊にたいして、戦闘機の全勢力をあげて待ちかまえていることであろう。

坂井三郎氏は、この戦備連合の大編隊にくわわっていた。戦闘機と爆撃機は、十二月八日〔日本時間]午前十時四十五分までに台湾の基地を飛びたった。

五三機の爆撃機と四五機の零戦はルソン島へ向った。

別の部隊が他の場所を攻撃することになっていた。

坂井氏はこの運命の朝のことを、つぎのように語っている。

戦闘機隊は二群にわかれ、一群は爆撃機隊の護衛として残り、他の群は迎撃機と交戦するため先頭をすすんだ。

敵は確実に迎撃してくるだろうし、攻撃が遅れたので、兵力を集めて大部隊で待ちうけているだろうと予想していた。

私は先頭の編隊で飛んでいた。

そして五七〇〇メートルまで上昇した……そのとき紺青の海にくっきりと深緑色のフィリピンの島がみえてきた。

海岸線が眼下をかすめた。

美しく、敵機も空になく平和だ。

それからまた、我々は支那海上空を飛んだ。

午後一時三十五分、支那海から陸地上空に飛込んで、クラークフィールドに向った。そこで見たものは、全く信じられないような光景であった。 米軍戦闘機が空中から攻撃してくるものとばかり思っていたのに、見おろすと、飛行場の滑走路にもって、約六〇機の爆撃機と戦闘機が、きれいに並んでいるではないか。

彼らはアヒルみたいにうずくまっている。

米軍は地上で飛行機を分散して安全をはかることも、全くしてはいない。敵の態度が不可解だった。

ハワイが五時間もまえに攻撃されだのにである。

米軍は確かにこの攻撃の知らせを受けているはずであるし、この大切な飛行場への攻撃も予期したであろうに!

我々はそれでもまだ、米軍戦闘機が空中で待ちうけているものと信じていた。

飛行場上空を数分間旋回したあとで、五機の米軍戦闘機が、我々よりも約二〇〇〇メートル下の約四〇〇〜五〇〇メートルのところを飛んでいるのを発見した。

ただちに補助燃料タンクを切捨てて、全パイロットは機関銃、機関砲の引きがねに手をかけた。 |

カーチスP35:零戦に全滅させられた

|

しかし、米軍機は戦闘をさけて自分たちの高度を保っていた。

これは馬鹿げたことであった。

我々は、米軍機の上を旋回しているのである。

だが、我々は、爆撃隊主力が戦場に到着するまでは、戦闘開始を禁止されていた。

午後一時四十五分、二七機の爆撃機隊は、その護衛零戦隊とともに北から近づいてきて、爆撃コースに入った。この爆撃は完全であった。

爆弾の長い列が胴体を離れ、爆撃手が空中写真で長いあいだ研究していた目標に向って、落下していった。

その正確さは全くすばらしかった。

私が大戦中にみた最も正確な爆撃であった。

全航空基地は、爆発で空中に持ちあがったようにみえた。

飛行機、格納庫、その他の地上施設の破片が激しく飛びちっていた。

大きな火が吹きだし煙が立ちのぼった。

爆撃機隊の任務は達成された。そして方向をかえて帰還飛行についた。

我々は十分間ほど護衛して、再びクラークフィールドにとってかえした。

9 B17二機とP40を撃破 top

この米軍の基地は、燃えあがって煙につつまれていた。我々は四〇〇メートルまで舞いおりたが、それでも米軍の反撃はないので銃撃をくわえるように命令された。

私の左右の編隊機はピッタリと私にくっついていた。

私は操縦抑を前に倒して、鋭い角度で急降下に移った。

滑走路にある無傷の二機のB17を目標にした。

そして我々三機の零戦は、この大きな爆撃機に一斉射撃を浴びせかけた。

低空で地上をかすめさるやいなや、機をおこして急上昇する。

五機の米軍戦闘機がとびかかってきた。P40である。

初めてお目にかかる戦闘機だ。

私は左に急旋回をやり、操縦押をグイッと引っぱって急上昇し、米軍機の攻撃をかわした。

五機のP40は急に旋回してちらばっていった。

P40四機は弧を描いて上昇し、飛行場から立ちのぼっている黒い煙のなかに飛込んで逃げさってしまった。

五番目のP40は左に旋回した。

これが失敗だったのである。 |

カーチスP40「キティホーク」:堅牢さと、すぐれた急降下速度を

活用したときだけ、空戦性能の優秀な零戦に対抗できた

カーチスP36「モーホーク」:P40よリ性能がおとっており、

まったく零戦に歯がたたなかった

|

グループと一緒にいたならば、あの厚い煙のなかへ逃げこめたであろうに。

ただちに、私は旋回して、このP40に下から近づいた。

P40は、なかば横転し、上昇、宙かえりを始めた。

距離約二〇〇メートル。私はエンジンを全開にして、必死になって逃げようとするP40との距離を五〇メートルにつめた。P40はもうやられたも同じだった。

私の機関銃と機関砲の第一撃は操縦席をつらぬき、風房を吹っとばした。

P40は空中をよろめくようにみえたが、落下して地上に突っこんでいった。

これが私の三番目の獲物であり、フィリピンで撃墜した最初の米軍機であった。

私は、このあとエモノを発見できなかったが、他の零戦の一隊は、空中で米軍機の一群をとらえていた。

その夜、台南にかえった我々は、九機撃墜、四機を空中で撃破し、地上で三五機を破壊した、と報告した。

|

公式の日本側の記録は、この戦闘で五機の零戦が行方不明、うち一機は地上砲火により撃墜、他の四機は戦場で損傷を受け帰還の途中墜落と伝えている。

米軍側の記録では、少なくとも二機の零戦を空中戦で撃墜したことになっている。

判断は読者におまかせする。

戦闘の当事者による戦果の報告は、いくぶん正確さを欠くということは、往々にしてあることである。

10 比島米軍機がわずかに反撃 top

米軍側からの話を一つ取上げてみよう。

フィリピン、イバの飛行場で、P40E「キティホーク」(注)の一隊は着陸態勢に入ろうとしていた。

(注=P40Eはエンジン出力が強く、一二・七ミリ機関銃六挺をそなえ、古いP40B「トマホーク」よりも強力であった)

パイロットたちは、燃料が少なくなっていたが、日本機に遭遇できなかったのをくやしがっていた。

そのとき、日本軍が攻撃をかけてきた。爆弾は米軍戦闘機のまわりで爆発した。

「キティホーク」のパイロットたちは、エンジンを全開にして必死になって上昇し、日本機のなかに飛込もうとした。しかし加速、上昇しきらないうちに、零戦が襲いかかってきた。

ジャック・ドナルソン中尉は、急激に旋回し、二機の零戦の後方から突っこんで奇襲攻撃をくわえ、この二機に損傷をあたえた。

この二機という数字は、のちに日本軍の記録によって確認して合計したものである。

実際にはドナルソンだけが反撃したのだが、この戦闘で五機の「キティホーク」が撃墜された。

他の三機の「キティホーク」はのちに墜落破壊した。

クラークフィールドでは、ここは坂井編隊機が上空を旋回していたところだが、四機のP40B「トマホーク」が迎撃のために飛びたった。

(これは五機の米軍機が高度四〇〇〜五〇〇メートルで旋回していたという日本軍の記録と矛盾するが、この点は解明する方法はない。

そのあとの日本軍の行動――激しい爆撃、破壊的な銃撃は米軍側もその通り確認している。だが、空中戦の報告については食い違いがある)

米軍側の記録によると、ランダル・キーター中尉は、クラークフィールド飛行場上空で二機の零戦を撃墜している。

日本軍の記録は全くこれと違って、零戦一機がこの攻撃で失われ、あと四機が基地への長途の飛行中に墜落したと主張している。

他のところでも戦闘があった。

デルカルメン飛行場を離陸したセバースキーP35戦闘機隊は、幸いにも日本軍に発見されるまえに有利な高度をとることができた。

そして、旧式なP35戦闘機をもって、零戦の大編隊に突進していった。

零戦は急速に旋回し“馬鹿らしいほど簡単に”P35の群を追いちらしてしまった。

ところが日本軍パイロットたちの驚いたことには、このP35は態勢をたてなおして、またかかってきたのである。

このアメリカ人たちは、飛行機の性能で欠けているものを攻撃精神で補ったのである。

零戦はP35にめちやめちやに射撃を浴びせかけたが、奇跡的にこのP35戦闘機は一機も撃墜されなかった。

ただ数機は“空飛ぶガラクタ”のような格好で着陸はしたが。

11 比島の空軍壊滅す top

「戦争の第一日に我々は、通信室につめかけて、第一撃が成功か失敗かの第一報を心配しながら待ちうけていた。

日本海軍の勇敢さで、驚くべき勝利を伝える無線報告が、絶間なく、飛込んでくるにつれて、我々の喜びは高まっていった。

報告される勝利の数が増すにつれて、心配は消えさってしまった。

信じられないほどに、このときは日本軍に有利であった」 |

と奥宮氏はのべている。全く、その通りであった。

日本軍が、この圧倒的な威力をもつ零戦を使っているかぎりは、勝利は続いていくのであった。

十二月十日、迎撃するP40のパイロットたちは、必死になって日本軍の爆撃機編隊を攻撃した。

だが、零戦はその攻撃をことごとく撃破した。

このパイロットたちの失敗を、公式記録は、「P40による日本軍の爆撃機編隊を阻止しようとする努力は圧倒された」と記している。

他の戦闘機隊も同じようなみじめさを味わされた。

第十七中隊のP40戦闘機一〇機は、約四〇機の零戦に護衛された爆撃機の編隊に突っこんだ。

しかし、この米軍パイロットたちも、この空のカベをつきやぶれなかった。

「零戦によって、殆どすべての反撃が阻止された」と米軍の公式記録はのべており、日本の爆撃機隊はその破壊的な打撃を続けた。

わずか二機のP40が、爆撃機への射程距離内に入ったが、零戦がすぐに飛込んで、追っぱらわれてしまった。

飛上がった一〇機のP40のうち三機は撃墜され、零戦は一機も失わなかったばかりか、“目につくような損傷”もなかった。

十二月十日の夜までに、フィリピンを守る米軍戦闘機の大部分は失われた。

米軍の迎撃航空隊司令部は、全フィリピンの防衛は、わずかに残った二二機のP40と八機のP35に頼るだけになった。

しかも、これらの多くは、やっと飛べるだけであった。

アメリカ軍に、もはや防衛する戦闘機が残されていないことは、マッカーサーの司令部が、ただちにすべての戦闘機の戦闘行動を中止するように命令したことで明らかであった。

残ったわずかの戦闘機は、偵察の目的にだけ使われることになった。

日本軍は、こうして抵抗をうけることなく、フィリピンの主要な目標にたいして、組織的破壊を続けたのであった。

フィリピンの航空戦闘のなかから“輝く星”が、ただ一つ現れた。

ポイド・ワグナー中尉その人である。

彼は十二月十三日から一週間、偵察と地上攻撃の任務で飛んでいたが、五機の零戦を撃墜して、第二次世界大戦におけるアメリカ軍の最初のエースとなった。

だがこれは、いたるところ、全くみじめな話ばかりの中での、ただ一つの輝く勝利の光りにしかすぎない。

太平洋戦争の始ったときには、大きな空中戦闘はなかった。

ということは、日本軍がいたるところで反撃を蹴ちらしてまわった一方的なショーであったからである。

|

きょうも勝った。意気高らかに戦果を語り合う日本海軍のパイロットたち

|

12 各地で制空権確保 top

奥宮氏はこう評価している。

「この戦争の第二日、九日は激しいアラシによって日本航空隊の威力は半減された。

高い波と雨のために、数機の戦闘機は海に落ちてしまった。

しかし翌十日の激しい航空攻撃で、マニラ南方キャビテの海軍基地を制圧することに成功した。

暴れまわる零戦に対抗する米軍機は、一機もルソン島には残っていなかった。

十二月八、九、十の三日間で、ルソン島にたいする航空作戦は終った。

第四日の十二月十一日までに、我々は、米軍の航空反撃の可能性はないと判断した三日間で零戦は、この戦域での絶対的制空権を確保してくれた。

零戦が一九四一年十二月に先立つこと一年以上も前に、すでに中国戦線に現れていたのに、連合軍側は、この新しい戦闘機の性能を全く知らないでいたことを、戦争が始ってから、我々は知った。

フィリピン作戦ののち数ヵ月たってからでも、連合軍はまだ、零戦の実際の飛行能力については理解していなかった。

零戦が豪州のポートダーウィンを空襲したとき、連合軍は、この零戦は空母から発進したと判断した。

それは、チモール島の新しく占領した陸上基地から飛びたったものであった。

一九四一年十二月のどの作戦でも、日本軍は迅速に、数的にも質的にも、優越性を占めることができた。

太平洋やアジアの戦域が地理的に孤立していたおかげで、米側は迅速に増援できず日本軍は迅速果敢な攻撃で、各戦域で制空権を獲得したばかりでなく、地上での優位を保持できたのであった。

戦争当初の数日間の攻撃で、米軍機はフィリピンの空から全く姿を消した。

日本軍は機を逸せず、戦果の拡大につとめた。

十二月二十五日、日本機動部隊はスル海の南部、ホロ島の海岸に殺到し、飛行場を占領した。

制空権を確保するために、台南航空隊の二四機の零戦は、二二〇〇キロという無着陸大編隊飛行で、ここに派遣された。

13 南太平洋の各地に進出 top

日本軍戦闘機が、残っている米軍機を空から追いはらうのは、大して困難なことではなかった。

一九四二年〔昭和十七年〕三月始めまでに、日本海軍の陸上基地航空部隊は、南太平洋の諸島に上陸していた。

蘭領東インド全域は、はやくも日本航空部隊の制空権下に入った。台南航空隊は、ホロ島からタラカン、バリクパパン、バンジェルマシンをへて蘭領東インドのバリ島へ、第三航空隊はフィリピンのダバオ、セレベスのメナド、ケンダリーヘ、それから二群にわかれて第一群は、マカッサルをへてバリ島に、第二群はアンボイナをへてチモール島のジリーに前進した。

塚原長官の指揮のもとに、南部太平洋地区の海軍の陸上基地航空部隊は、十二月八日からジャワ作戦終了までに、合計五六五機の連合軍機を空中戦で撃墜、または地上で破壊した。

この数のうち零戦の戦果は四七一機、つまり八三パーセントをしめている。

零戦の威力については、この戦争の初め一ヵ月の全作戦中、陸上基地あるいは空母からの零戦による敵の損害が六五パーセントをしめていることをみれば判断できるであろう。

この成果は日本軍の作戦の成功に、直接に貢献したものである。

もし日本の戦闘機が、零戦よりも劣った性能のものであったならば、パールハーバーで、またフィリヒンや蘭領東インドで、陸、海、空での勝利を勝ち取ることはできなかったであろう。

日本軍の全戦略はこの飛行機の成功にかかっていた」 |

出撃前、爆弾積みこみを手つだう日本軍パイロット

|

|

top

****************************************

|