|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�@1�@�@2�@�@3�@�@4�@�@5�@�@6�@�@7�@�@8

�I���i��� 8�j

3 ���̉����Ђ�ς�� top

�@���{�R�́A�܂��Ȃɂ����A���̐��\�����P���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@

�܂��A�ł��邾�������A���ɂ����ׂ��V�퓬�@���J�����Y���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��A�\���ɗ������Ă����B���̖ڕW�́A���ɕs�f�̉��ǂ������邱�Ƃɂ���āA�����������B

�@

������������A�A�����J�R�̐V�����퓬�@�̐��\��̖��i�ɁA�ƂĂ�����Ȃ������B

�@���O��^�́A���[���ؒf����Ă���̂������ŁA���a�\���N�Ɏ���ɎQ�������B

�@�����������̐��ʂ�����ꂸ�A����ɉ��ǂ�������ꂽ�B

�@�Ăї����̒������̂ɕ�������ƂƂ��ɁA���[�܂肽���ݑ��u�����A�R���^���N�𗼗����ɑ��݂��q���͂𑝂����Ƃɂ����B

�@���^������ł���B

�@�������Ă`6�l3�O��^�i�A���R�̃j�b�N�l�[���u�n���v�v�j���܂��퓬�ɎQ�����A���ɂ`6�l3���^������ɑ������B

�@���̉�Ђ͕ʂƂ��āA�O�H�����ŎO�l�O�@�̎O��^�ƁA�ܘZ�Z�@�̓��^�퓬�@�Y�����B

�@�k�`6�l3�����^�̂`�͐퓬�@�A6�͘Z�Ԗڂ̐퓬�@�A�l�͎O�H�A3�͉����ԍ��������B�܂���P�^�̘a�����̏��߂̓�͋@�̊W�̉������A���̓�͔����@�̊���������킵�Ă���B���Ƃ��Έ��^�̋@�̂����������@�킪���^�ŁA���^�̔����@�����������̂����^�Ƃ���ꂽ�l

�@�C�R�̕ʂ̗v���A���Ȃ킿���K�p�̕������̐��Y���A���ɑ��肱�ޒP�����̐��Y�@���Ɋ��荞�B

�@���l��N�̂͂��߁A�Z�p�҂����͂`6�l2���^���A���̗��K�ړI�̂��߂ɉ��������B

�@�V�������K�@�͏\�����퓬���K�@�Ɩ��Â���ꂽ�B

�@�����Ɗw���̂��߂ɑ��c�Ȃ͍L�����A���[�͋����̈ʒu�������A�w���͑O�̑��c�Ȃŕ����͂Ȃ������B

�@���萫�̏C���̂��߂ɏ����Ȑ����Ђꂪ�@�̂̌���ɂ���ꂽ�B

�@�ˌ��P���̂��ߎ��E���~���@�e��������ꂽ�B |

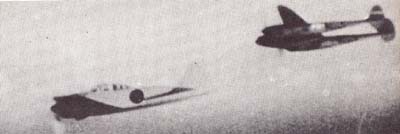

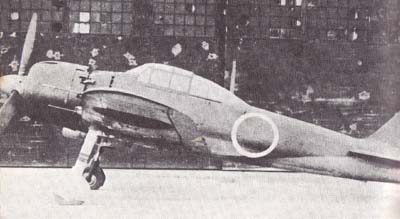

�뎮�퓬���K�@�`6�l2�|�j�F�����ɉ�������Ă���

���ܓ�^�`6�l5�F�r�C�K�X�𐄗͂ɗ��p���镬�i���r�C�ǂ��̗p����

|

�@����͂`6�l2�|�j�펮����Ƃ��ėʎY�ɓ������B

�@���̍��k�̍ō����x�͎O�Z�Z�Z���[�g���Ŏ����l���܃L���ł������B

�@����ɂ��Ėx�z��Y���͐�������B

�@�u�K�_���J�i���̐퓬�́A����A�C�セ��ɋ�ł̐퓬�̍ō������ł������̂����A�����҂��]�܂�Ă����\�l���ǒn�퓬�@�A�̂��̂i2�l�w���d�x�̊J���͂͂��ǂ炸�A�����̗\�肩��͂邩�ɒx��Ă����B

�@��X�́A�V�����퓬�@�����ɓ�������̂́A���̐搔�����͊��҂ł��Ȃ��ƂȂ��āA�ĂсA���̐��\���A�V�����A�����J�̐퓬�@�A���łɂ�����_�ŏ����̌^�̗��̐��\������퓬�@�ɑR�ł���悤�ɁA���ǂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������v |

�@�������Ăł����`6�l5�ܓ�^�퓬�@�́A���̊e��̌^�̂Ȃ��ŁA�ł��������Y���ꂽ���̂ŁA�O�H�i���l���@���Y�j�ƒ����̑o���ő�}���Ő��Y�ɓ������B

�@�@���ܓ�^�́A���Ɨʑo���̗v�������������̂Ƃ�������̂ŁA�x�z���͂����������Ă���B

�@�u��X�̍ŏ��̑_���́A���Y���ȈՉ����邱�ƁA����ɋ}�~�����x�����邱�Ƃł������B

�@��X�͂܂��A������Z�k���A�嗃��܂肽���ޑ��u����菜�����B

�@�ł��邾�����x�𑝂����߂ɁA����܂ł̏W���r�C�ǂ��A�r�C�K�X������ɍ����ŕ��o���镪���r�C�ǂɂ����B

�@���������ύX�̌��ʁA�ő吅�����x�����߂Č܌܁Z�L�����������B

�@�d�ʂ͓��������̎O��^�ɂ���ד�Z�Z�L�����������A�V�����ܓ�^�͍��x�Z�Z�Z�Z���[�g���̐�����s�Ŏ����ܘZ��L���������A�㏸���\�����炩�ɗǂ��Ȃ����B

�@�O�̌����𑝂��嗃�������������ƂŁA�}�~�����x���傫�������A�v��w�����x�ŘZ�Z�Z�L�����������v |

�@���\�̉��P�Ɋւ���v���́A��ނ��Ƃ��Ȃ������B

�@�����āA�V�퓬�@�Ƃ��Đv���ꂽ�u�v�����낢��Ȏ���Ő��Y�s�\�ƂȂ����̂ŁA�C�R�́A���̐v���P�̌v��𑱂��邱�Ƃ��A�����v�������B

�@�S���V�����퓬�@�̊J���Ɛ��Y���x��Ă��邱�ƂƁA�O����������̗v���Ƃ̔��݂���ʂ������ɂ́A�ق��ɕ��@���Ȃ���������ł���B

�@���̂悤�ȏ���A���Ɍ��ꂽ�̂��`6�l5a�ܓ�^�b�ŁA���̎���@�͏��a�\���N�̖��ɔ�B

�@���̐��Y�͏��a�\��N�O���ɊJ�n���ꂽ�B�i������ʂƂ��āA�O�H�ŎO���@���Y�j

�@�u�`6�l5a�́A�����@�֖C�Ƀx���g�����e���u���̗p�����B

�@����ɂ���Ĉ��������A����܂ł̈�Z�Z��������ܔ��ɒe�ۂ𑝂����B

�@���̌������Ǖ��I�ɑ����������Ƃŗ������ɂȂ����̂ŁA�}�~�����x���O�̎����Z�Z�Z�L�����玵�l�Z�L���ɑ������B

�@����́A�}�~�����x�̍ő���ł������B�����A�����Ŏg���Ă����A���̏d���e4�t�w�R���Z�A�x�퓬�@�ł��A�v��w�����x���l�Z�L���̋}�~�����x�ł������v |

�Ɩx�z���͐�������B

�@�`6�l5b�ܓ�^���́A���a�\��N���߂Ĕ�сA�O�H�͎l���Z�@���Y�����B

�@���̌^�ŕ������킸���������ꂽ���A����͗��̍ŏ��̎���@���炢�ŏ��̂��Ƃł������B

�@�@��̕����́A���E���~���@�֓�����ƈ��E���~���@�֓�����ƂȂ����B

�@�p�C���b�g�̖h�e�̂��߂ɁA�O�����h�K���X�̂�������ɖh�e�K���X���Ƃ�����A����Ƀp�C���b�g�̈��S���͂��邽�߂ɁA���Ɠ��̓��̔R���^���N�ɂ͎������Α��u���������ꂽ�B�ʎY�͏��a�\��N�l���ɊJ�n���ꂽ�B

4 ���{�̃z�[�v�@���ܓ�^�� top

�@���̐V�����V���[�Y�̂Ȃ��œ��{�C�R�̃z�[�v�́A�`6�l5c�ܓ�^���ł����āA����́A�����m��\�����Ă���u�w���L���b�g�v�ƌ݊p�ɂ킽�肠����悤�ɈӐ}���ꂽ���̂ł������B���������̐V�����^�́A���̗\�����ꂽ���\���ł��Ȃ������B

�@�ǂ����Ă��A�Ɩx�z���͐�������B

�@�u���a�\��N������\�O���A�C�R�͍ŗD��̖��߂Ƃ��āA���̂��Ƃ�v�����Ă����B

�@�@�@���̓��̈�O�~���@�֏e�Ɨ����̓�Z�~���@�֖C�ɉ����āA�����Ɉ�O�~���@�֏e�������r�̊O���ɑ��u���邱��

�@�A�@�h�e�K���X�Ɩh�e�|�Ƃ𑀏c�Ȃ̌���ɂ��邱��

�@�B�@���̉��Ƀ��P�b�g�e�˂����邱��

�@�C�@��l�Z���b�g���̓������R���^���N�𑀏c�Ȃ̌���ɂ��邱��

�@�D�@�嗃�O���������čő�}�~�����x���v��w�����x�Ŏ������l�Z�L����ۂĂ�悤�ɂ��邱�ƁA

�Ƃ����v���ł������B

�@���̗v���́A���̂ق��ɂ���R�̐ӔC����������Ă���v�X�^�b�t�ɂƂ��āA�S���̉�����Z���Ԃɂ��Ƃ��邱�Ƃ͕s�\�ɋ߂��v���Ȃ̂ł������v |

�@�S���̗v�����݂����ƁA�`6�l5b�^�ɂ���ׁA��s�@�̑S���d�ʂ͎O�Z�Z�L���ȏ㑝�����ƂɂȂ�A���R�A��퐫�\�̒ቺ�͂����������B���s�v��̂��߂̉��}�I�Ȑv��H��ł́A���\�ʂ̕��������������ƂɂȂ�ł��낤�B

�@������킪��������́u�h�v���^�����@�����̂܂܂��Ă����ꍇ�ɂ́A���̋�퐫�\�͂Ђǂ��ቺ���āA�d������b�⎩�R���^���N���������Ƃ��Ă��A����ł͍����ȏ�ɁA�����\�́u�w���L���b�g�v�̉a�H�ƂȂ�ł��낤�B

�@����������Ԃł́A���̔�s�@�͂e6�e�u�w���L���b�g�v�ɂ͑R�ł��Ȃ��B

�@�������A�v�X�^�b�t�͎咣�����B�u�����v�Z��^�����@�̑��������n�͂��g���A���̓A�����J�͍̊ڐ퓬�@�Ɠ����̋�퐫�\������ł��낤�ƁB |

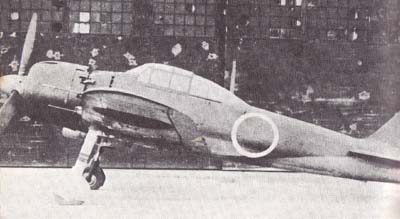

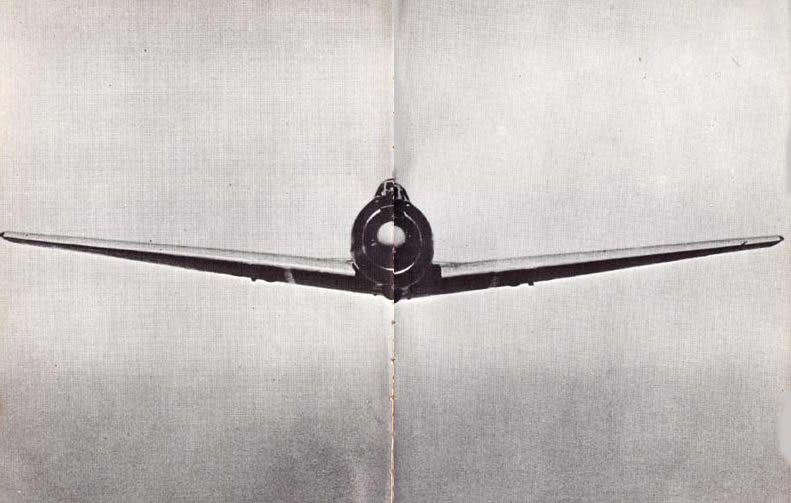

���ܓ�^���`6�l5���F�@���7.7�~���@�e�P����12.7�~���@�e�ɋ�������

���ܓ�^���`6�l5���F���^�̕���������ɋ����A

20�~���@�C2�A12.7�~���@�e2�i�����j�A12.7�~���@�e1�i�@��j�A

���c�ȁA�R���^���N�̖h�e���u����������

|

5 ���{�C�R�A�������@���Ŏ� top

�@�C�R���ǂ͔����@�̕ύX�����ۂ����B�V���������@�̗̍p�ɂ���āA�\������鐔�����̒x���͔F�߂��Ȃ��Ƃ����B�u�h�v���^�ł��A�����^�m�[���̕��˂ɂ���ĕK�v�ȋً}�Ȕn�͓͂�����ł��낤�ƁA�C�R���͎咣�����B

�@����͊Ԉ���Ă����B

�@���̂Ȃ�A�������������ɂ���ē�����Ƃ����Ă����u�h�v���^�����@�̋@�\���ߑ�]�����Ă�������ł���B

�@�������A�O�H�Ƃ��Ă͊C�R�̖��߂ɏ]���������@���Ȃ������B

�@�O�H�́A���̐V������퐻��S���̍���h���Y�Z�t����C�R�q��Z�p���ɔh�������B

�@���쎁�Ɣނ̃`�[���ƁA�Z�p�����Z�p�҂Ƃ́A���̐V�����v��̂��߂ɋ������ē��铭�����B

�@���̃`�[���͔��ɗL�\�ŁA�L�^�I�ȒZ���ԂŁA���̉����v������������B

�@���������a�\��N�̋���A���傤�ǕČR�̃��C�e�N���ɐ旧���Ɩ�ꃕ���A�`6�l5������ǂ��ꂽ�`5�l5c���ܓ�^���́A�C�R�Z�p���̍H��Ŋ��������B

�@�������A���̍ŏ��̎���@�͗��̂˂���̋��x�����炸�A�]���āA�ő�}�~�����x�͒������ቺ�����B

����Ȍ�̌^�ł́A���O���������邱�ƂŁA���̌��_���������B

�@�����^�m�[�����˂́u�h�v�O��b�����@�͎��^�]�Ɏ��s���A�V�����`6�l5c�퓬�@�ɂ͊Ԃɍ���Ȃ������B

�@���̔�s�@�͂��̏d�ʂ��傫�����������Ƃ���A�n�͂̑������K�v�ɂȂ����ɂ�������炸�A����ɍ��������@���Ȃ��܂܂ɗʎY�ɓ������B

�@�O�H���\�������悤�ɁA��퐫�\�͂Ђǂ��ቺ�����B���̌^�͂킸���ɋ�O�@���Y���������ł������B

�@�`6�l5c���Ԃ�����������̖��́A�C�R�ɗv�����ꂽ���������k�~�߂̔R���^���N�̂Ȃ��܂܂ɐ��Y�ɓ��������Ƃł������B

�@���̑��u�̌o�����s���������̂ŁA�O�H�̋Z�p�w�́A���Y�ɏd��Ȓx����������Ƃ������ɂԂ���A�C�R�́A���ЂƂ��K�v�Ƃ��Ă����h�Α��u�̂Ȃ��܂܂̐퓬�@�ŁA�䖝���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

6 �V�^�����@�͌����݂͂��� top

�@�`6�l5c�̐��Y���I�낤�Ƃ��Ă��鍠�ɁA�����҂��ꂽ�u�h�v�O��^�����@�Ǝ����u�̔R���^���N���g����悤�ɂȂ����B

�@�O�H�͍ŏ��̌O���^���Ȃ킿�`6�l5c���A����ȑO�̌^�̐��\��̌��_��₤���낤�Ƃ�����]���������āA������}�����B

�@���x�̐��\�ǂ��납�A�ނ�̓]�b�Ƃ���悤�Ȏ��s���o�������B

�@�V���������@���A���������������͂邩�ɏ��Ȃ��n�͂����o���Ȃ������̂ł���B

�@���{�C�R�́A�����A�n�͂̏��Ȃ��`6�l5c�����A����ɔn�͂����V�퓬�@�������ƂɂȂ�������łȂ��A�����@�̎��s���J�Ԃ��Čo���������ƂɂȂ����̂ł���B

�@�u���̔����@�̃��^�m�[�����ʑ��u�����s���J�Ԃ����B�����@�H��́A��X�̋Z�p�w�ɂƂ��āA���G�Ȑ����ɔY�܂����A�����̏�ƂȂ��Ă��܂����v�Ɩx�z���͋L���Ă���B

�@�O�H������@��@�������������ŁA���̗��̌O���v��͒��~���ꂽ�B |

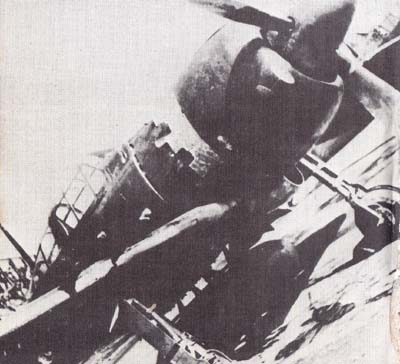

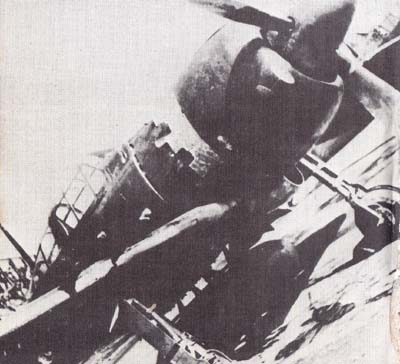

���O�^���`6�l6��

���̌^�́u�h�v�O�ꔭ���@�s���̂��ߏ����̐��\�������Ȃ�����

|

|

�Ō�̓ˌ��ꖽ���e���������_�����U�����

|

7 �����}�~�������@�ɉ��� top

�@��ǂ��A���{�R�ɂƂ��Ċ�@�I�ȗl����悵�Ă������a�\��N�̏I��A���{�C�R�͍q�����A�d��Ȗ��ɒ��ʂ��Ă����B

�@���{�C�R�́A�J��ȗ��A���̎����܂���㎮�͏㔚���@������Ɏg�p���Ă����B

�@���̔����@�͋����ŁA�ČR�̐V�^�퓬�@�̑O�ɂ́A�S�����͂ł������B

�@�܂��C�R���͂̎�͂ƂȂ��Ă����q���͂̑������}����Ă������{�C�R�́A���D�Ȃǂ̉������^�����A����ɏ[�����Ă����B

�@�Ƃ��낪�A��㎮�͔����A����ɂ����u�a���v�k���m�c4�x2�l���d�ʂ��傫���A�����͂̃X�s�[�h�������A���^���ɂ́A�ǂ����Ă��g�p�ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ��킩�����B

�@���^���Ɏg�p�\�ȍ����̔�s�@�́A��킵���Ȃ������B

�@���{�C�R�ً͋}�[�u�Ƃ��āA�����}�~�������@�Ƃ��Ă��g�p�ł���悤�ɉ�������������Ȃ��Ȃ����̂ł���B |

�{�[�C���OB29�u����̗v�ǁv�F�ł͗��̋��G�ł���A

�n��ł͗�퐶�Y�H��̔j��҂ł�����

|

�@���̕K�v���炤�܂ꂽ�̂��A�`6�l7���Z�O�^�ł������B�@�ܓ�^�܂ł̗��ɁA��܁Z�L�����e���������A���܂������Ȃ������B

�@���e�������u���A���܂��쓮�����A�ڕW�ɓ��B�����@�������C�����ʂ����ɁA�d�����e�����������܂܋A�҂��悤�Ƃ��ēr���Œė�����Ƃ����ߌ����A���т��ыN�����B

�@���ɂ́A���̑��Q���퓬�ɂ�鑹�Q��葽�����Ƃ��������B

8 �I��߂��ɗ��Z�O�^ top

�@���̎����A���a�\��N�̏I��A���{�C�R�́A�_�����U�������߂ďo���������B���C�e�p�̐킢�ł���B

�@���̓��U�ɂ́A��킪�g�p���ꂽ�B���Ԃ������܂ł���A���e�������u�̓�_�Ȃǂ͖��ł͂Ȃ������B

�@������ɂ���A��s�@�͋A���Ă��Ȃ��̂ł���B

�@�������A���ׂĂ̍�킪���U�ł͂Ȃ������B

�@���{�C�R�͏��^��ꂩ�甭�i�ł���}�~�������@��������Ƃ��ĕK�v�Ƃ��Ă����B

�@�}�~�������@�Ƃ��ĊԂɂ��킹�Ɏg��ꂽ���̌��ׂ�₤���߂ɂ`6�l�V���Z�O�^�����삳��A���a��\�N�܌��ɎO�H�ƒ����ŗʎY�ɓ������B�i�L�^���j������Đ��쐔�ʂ͕s���j

�@���̌^�ł́A����������⋭����V�����M���ł��锚�e�������u�������A�������ɕ⏕�R���^���N�u���čq���͂������炷���ƂȂ��ɁA���e�𓋍ڂł���悤�ɂ����B

�@���̍Ō�̌^�ɂ��Ăׂ̂�܂��ɁA����܂łӂ�Ȃ������`6�l4�ɂ��Č��y���Ă݂����B

�@����ɂ��ẮA�����������m���Ă��Ȃ������̂ł��邪�A�ŋ߂ɂȂ��Ė���݂ɏo���̂ł���B

�@�`6�l4�Ƃ������̂͏��a�\���N�ɉ��{����C�R�q��Z�p���ɂ���āA�����I�Ɂu�h�v�����@�̃^�[�{���T����������A��@�̍��X�x�p�̗��`6�l2�ɂ���ꂽ���̂ł���Ƃ������Ƃ����������B

�@�������A���̉ߋ���́A�K�v�ȍ����̊J�����x�ꂽ���߂Ɋ��������A���̌^�̐�������~���ꂽ�B

�@���āA���悢����̍ŏI�^�ɂӂ�邱�Ƃɂ��悤�B

�@���N�ɂ킽���ĎO�H�́A�C�R���ǂɂ������āA���̂��߂ɁA��苭�͂Ȕ����@��v���������Ă����B

�@�����Ă������₳��Ă����B

�@�������A���ɊC�R���ǂ́A��l�C���A�c�^��܁Z�Z�n�͂́u�����v�Z��^�����@��V�������Ɏg�����Ƃɂ����̂ł������B |

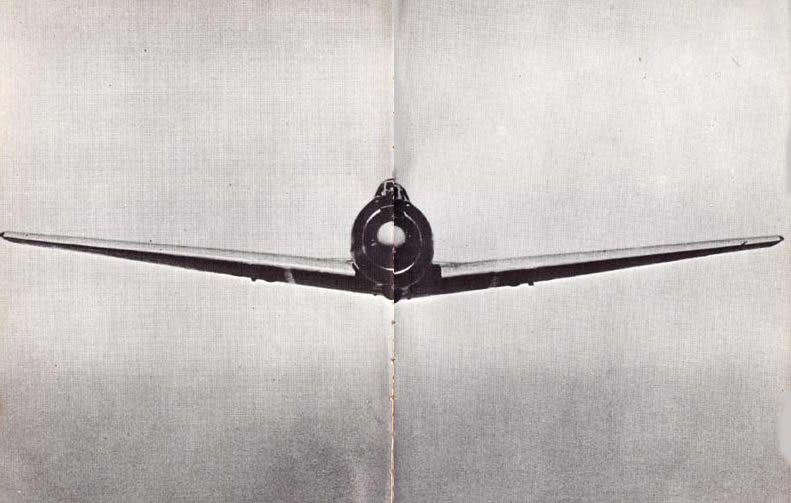

�����炴��C���ɏo��������U����

|

�@�V�퓬�@�ɂ�������v���́A�����R���^���N���A�������h�쑕�u���玩�����Α��u�����������̂Ɏ�芷���邱�ƁA�q�����Ԃ����q�ԎO�Z���ɉ����āA�S�͋��̂��߂̎O�Z�����ێ�����悤�ɔR���e�ʂ����邱�ƁA�����āA��s�@�̏d�ʂ��ŏ����ɂ������ߋ@��̈�O�~���@�֏e���������ƁA�ł������B

|

�����m���̍q���́A�ǖʂ��t�]�����B��ʂ����ČR�p�C���b�g

|

9 �V�s�l�^�A�푈�ɊԂɂ��킸 top

�@�V�������A���Ȃ킿�`6�l8c�l�^�ƂȂ�퓬�@�삷��Ƃ������s�v��́A�����玟�ւƎv�������Ȃ���Q�ɂԂ������B

�@���{�̍H�Ƃ́A���łɌ����̌��R�ɔY��ł����B

�@�H��J���҂̑����͌R���ɏ��W����A�n���H�͋ɓx�ɕs�����Ă����B

�@�����������Ƃ��A�x�z���ɂ��Ɓu���i�̑e�������v�Ƃ������ʂƂȂ����B

�@����ɉ����āA�ČR�̂a29�ɂ�锚�����������A�H��͑a�J��]�V�Ȃ����ꂽ�B

�@�u�����Ɠ����悤�ȕs���ȏ��A�@�̍H�ꂩ�甭���@�H��Ɋg����A�q��R���̌����ɂ܂ł���B

�d�グ�̂܂����@�̂̕\�ʁA���̈��������@�̕��i�A�I�N�^�����̒Ⴂ�R���ł́A���ׂĂ̐V������s�@�̑S�ʓI�Ȑ��\�̒ቺ�͓��R�ł������v�Ɩx�z���͏����Ă���B

�@���̂悤�ȍ���ȏ��̂肱���āA�V�����`6�l8c�퓬�@�̍ŏ��̎���@�́A���a��\�N�l�����ɔ�B

�@���̗��l�^�́A�ō��������x���x�Z�Z�Z�Z���[�g���Ŏ������Z�L���ɒB���A�Z�Z�Z�Z���[�g���̍��x�ɘZ���܁Z�b�ŏ㏸�����B

�@�S���d�ʎO��܁Z�L���Ƃ����L�^�I�ȏd���ł���Ȃ���A���̍����\���o�����Ƃ��������́A��b�ƂȂ����v�̂��܂��̂ł���B

�@���̗��܉�^�́u�w���L���b�g�v���͂����炩�x����������ǂ��A���{�R�ł́A���͂ȕČR�퓬�@�ɑR�ł�����̂ƍl����ꂽ�B

�@���̒������j�̂Ȃ��ŁA���߂Ă��̃p�C���b�g�������v�����Ă����y��������łȂ��A�h�e���b��h�e�K���X�A�������ΔR���^���N�A����ɏd�����������āA���ɖ]�߂邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@�X���O���n�ɑa�J�������{��q�����s�������ŁA���l�^����@��@�̌������e�X�g���������A�e�X�g�E�p�C���b�g�͂��̗����̎^���Ă����B

�@���{�C�R�͐��Y���������ɊJ�n����悤�ɖ��߂����B

�@���v�Z�܁Z�@�̗��l�^�����̈���Ԃɐ��Y����邱�Ƃ��\�肳�ꂽ�B

�@���̐��Y�͎������Ȃ������B�����łɒx���A�킢�͔s��Ă����B

�@������{�Ƃ�������^�ɑ�������̂ŁA�����Ȗ��O��^�����Ȃ��������̂��������������B

�@�����̉��ǂ̑啔���͊e���̋Z�p�Z���^�[�ōs���A��������A���̂Ƃ����ʂ��Ă����퓬��̗v���f���Ă����B

�@���Ƃ��A�a29�}���Ɏg�p���邽�ߋ@��̎��E���~���@�e���͂����A�����̓�Z�~���@�֖C���l��ɂ����^���������B

�@�܂�����ɉ����āA��Z�~���C���������A���c�Ȍ���̓��̂Ɏߏ�����O�Z�x�ɑ����������̂��������B

�@����͖��W�ґ��ła29�̉����ɐڋ߂��A�h��C�̂�킢���p����U�����邽�߂̂��̂ł������B

�@�푈�I���܂łɁA���{�ł͑��̂ǂ̋@�������킪�������삳�ꂽ�B

�@�O�H�́A���̊e���̍H��ŎO������@�삵�����A���������v�Z���܋@�Y�����B

�@����ɉ����āA���K�@�^�Ɛ���@�k����l�v���l�l�@�����삳��A���v�͈ꖜ�Z��O���@�ł������B

|

�J�퓖���̑��̉��ҁu���v�@�A���������̖��͒Z������

|

10 ���̕��� top

�@���̕����Ƃ��č��܂��̂́A�������A���̐��݂̐e�A�x�z��Y���̌��t�łȂ���Ȃ�܂��B

�@�u�s�K�ɂ��āA���{�C�R���q��@��Ђ��A�펞���̍q��H�Ƃ̎��Ԃ𗝉����Ă��Ȃ������B

�@���̊J���ɒ��ڐӔC�����l�����́g�V�����h�������肾�����Ɠw�͂��Ă���Ƃ��ł��A���s���đ��̔C����^�����A�ނ�̎��ԂƃG�l���M�[���킸�����L�����U���邱�Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ�B

�@�������ĉ�X�́A�{���̖ړI��B�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�@���Ȃ킿�A�\�ł��邱�Ƃ��킩���Ă��Ȃ���A�K�v�ȉ��P����邱�Ƃ��ł����A�V�����v�͏ꂠ����̗v���ȂǂŁA�͂܂ꂽ�B

�@�����A�C�R�Ɖ�Б����A��X�̐펞�̋Z�p�I�v���𗝉����Ă����Ȃ�A�`6�l8c���l�^�́A���a�\���N�̏t�܂łɂ́A���ɑ��邱�Ƃ��ł����ł��낤�B

�@�����āA�킪�퓬�@�ɏP�����������G�́w�w���L���b�g�x��j�~���邱�Ƃ��ł����ł��낤�B

�@�킪�C�R�q����̎w�����������܂��A�}���ɓ����Ă���q��̋Z�p�I���B�̑��x��\�z���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�@���̐��Y�Ɖ����̌J�Ԃ��͌��ł����āA�Ƃ��ɂ́A�܂����ł��������B���Ƃɐ푈�̏I��̒i�K�ł����ł������B

�@���̉^���́A���炩�ɑS�C�R�̏�Ԃf�������̂ł������B

�@��X���A�����قǂ̑��x�Ŕ�s�@�����������A�����J�̋Z�p�҂����̖ڂ���݂�A���̉����v��͒x�X�Ƃ��Ă���A�������]��ɂ�����̋��P���l�����Ȃ������ƁA�f�������Ƃł��낤�B

�@�������A�K�������A�����ł͂Ȃ������B��X���O���̋Z�p�I�i���ɂ��Ă����Ȃ������̂́A���{�̍H�Ɨ͂��S�ʓI�ɂ݂ēł���������ł���B

�@��X�̍q��H�Ƃ́A����������i�H�Ƃƍl��������̂ɁA�x�����Ă����̂ł������B

�@�o������Z�p�҂̏��Ȃ��Ƃ����s���A�V�R�����̕n��A��������݂ȁA�V������s�@�̐v�A�����A����A�����ďA����j�Q����v�f�ł��������A��X�͂��̂Ȃ��œw�͂����B

�@�O���̐�����Ђł́A�Z�p�ƃ`�[����O���̊�n�ɔh�����A�����̐������Ⓥ��������ɁA��s�@�̍\���A�����Ȃǂ��A�\�����������悤�Ƃ���w�͂����Ă����B

�@���̂����͐����̂��߂ɍŏ�̕��@�ł���������łȂ��A�퓬�̋��P���A�����ɂ������ɔ��f�����邱�Ƃ��ł������A���̔�s�@���܂����Y���C���ɂ��邤���ɁA����������ł����B���̃V�X�e���́A���ȗ��v�������炵���B

�@��X�̗��C�R�����l�ɁA�Z�p�҂̌��n�h���v�����������A�n�������Z�p�҂̕s���Ƃ������R����A�����̔h�����ł��Ȃ������B

�@���̂��߁A���{�̐��Y�����v��͘A���R�̂��̂ɂ���ׂāA�����̈ꂩ�̐��ʂ����������Ȃ������B

11 �H�Ɨ͂̒x�ꂩ��s�k top

�@��X�̋Z�p�҂����͗L�\�ł������B�������ނ�́A�ÏL���H�Ƃ̏�ɗ����Ă���A���̂��Ƃ���A�V�����A�C�f�A�����p�I�Ȋ�ނɂ܂ŊJ������̂ɁA�����̎��Ԃ�K�v�Ƃ����̂ł���B

�@���{�̍q��H�Ƃ́A�s�f�̓w�͂ɂ�������炸�A�č��̃}�����X�q��H�Ƃɂ́A��������Ȃ������̂ł��邪�A��X�̐v�w�̓w�͂�D�G���������A�����s���I�Ȕ�\���̂��߂Ƀ��_�ƂȂ����̂��A�܂������ł���B

�@�s�K���Ȍv���w�����A��X�Z�p�҂̎��Ԃ�Q��A����́A���Y���C������o�Ă����s�@�̐�������������Ƃ������ʂƂȂ����B

�@�܂��A�C�R���ǂ��A�퓬�̋Z�p�I�ȕɕq���ɂȂ肷���āA������Ђɂ�������������߂��A�����ΕύX���ꂽ��A�܂��ׁX������������������ւƖ������āA����łȂ��Ă���s���̋Z�p�w�͖Z�E����A�ނ�̎��Ԃ��A�{���̑傫�Ȗ��Ɏg���]�T���Ȃ��Ȃ�Ƃ������ʂ��������B

�@�܂��V�^�@�̊J���v�悪���푽�l�ŁA���ꂪ�n�������Z�p�҂U�����邱�ƂɂȂ�A���̕K�R�I�Ȍ��ʂƂ��āA���Y���̂��̂�x�点�邱�ƂƂȂ�A�ً}�d�v�Ȍv��̑啔�����������ƂȂ����̂ł���v |

�@�������A�Z���Ԃł������ɂ�����A���́A����Ɛ�����l�X����A�S�퓬�@�̂Ȃ��ł̍ō��̂��́A�Ƃ̏̎^���̂ł������B

| �@�u���́A�ǂ��֓����Ă��ǂ��Ă���B�s���b�s���b�ƌ����Ă���B���āA�^�����ɋ}�㏸���邩�Ǝv���ƁA���S�Ȑ������������B��Z�\�������̃p�C���b�g�͂��̏d���A�����̂ɂԂ��o400�ł́A�g�̌y���T�ɁA�l����������P���Ă��鋍�̌Q��̂悤�ȋC�������v |

top

�������������������������������������������������������������������������������� |