|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8

大空の勝者「零戦」(零戦 6)

|

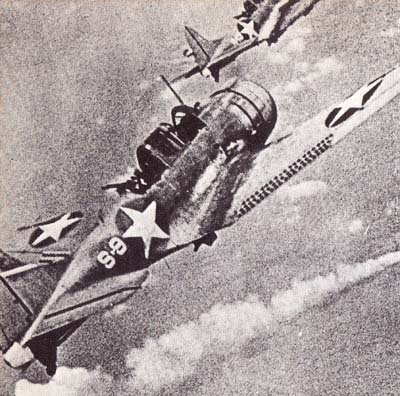

「フライング・タイガース」のP40:有名な「鱶(ふか)の口」が、グロテスクな歯をむき出して中国戦線の基地から出撃する

|

今迄零戦のすぐれた性能と奮戦ぶりに多くのスペースをさき、連合国側の飛行機の活躍に余り触れていない。それで読者によっては、ある疑問をもたれたかもしれない。

“フライング・タイガーズ”〔空とぶ虎部隊〕はどうなんだ。

これまで、あのアメリカ義勇兵部隊〔AVG〕のクレア・シェンノート将軍〔退役陸軍少将〕の指揮するP40戦闘機隊のことは、なにも出てこないではないか。

パールハーバー攻撃以前から、支那で日本軍と戦っていたことは、誰でも知っているではないか」

このような疑問である。

この問題にふれるには、ちょうどよい機会であると思う。

第一に、そして最も大切なことは“タイガーズ”が「パールハーバー攻撃以前から、日本軍と数年にわたって戦っていた」という、おとぎ話を、取り除くことである。

戦争通をもって自ら任じている人に“タイガーズ”は、パールハーバー攻撃のあと一三日目に、始めて日本軍と戦ったのだ、といってみたまえ。

その人は怒って喧嘩をふっかけてくるかもしれない。

しかし、これは事実なのである。

“タイガーズ”は、一九四一年〔昭和十六年]十二月二十日、中国の昆明〔こんめい〕に来襲した日本軍と、始めて戦ったのである。

その後、三日たって“タイガーズ”のP40B「トマホーク」は英国空軍の戦闘機とともに、ビルマの首都ラングーンに来襲してきた日本軍爆撃機隊を攻撃したのであった。

1 過大評価された“空とぶ虎部隊” top

太平洋戦争初期の航空戦史のなかでは“タイガーズ”の業績が過大に評価されている。これをいま正すことは必要なことだと思う。

一つの問題は“タイガーズ”は古今東西、くらべもののない世界無敵のものであると、無条件に認められていることである。

超人的英雄で、その業績は常に名誉ある行為である、とされていることである。

“タイガーズ”が、一九四二年の七月始め解散したときに、その記録簿には、合計二八六機の日本軍戦闘機と爆撃機を撃墜したと記録されていた。

この数字は確認されたものだけである。

従って、少な目に見積っても、このほか二〇機か三〇機は追加してもよいと思われる。

この二八六機の戦果をあげるため、“タイガーズ”は合計一三人を失っている〔戦死九、行方不明四〕。

またこの他、二人が地上で爆撃のため戦死、九人が訓練中または移動中に死亡している。 |

AVG「フライング・タイガーズ」:なんとか零戦隊と互角に戦った

最初の部隊。緊急発進しようと愛機にかけつけるパイロットたち

|

“タイガーズ”の歴史の側面で、最も注意すべきことの一つは、この部隊では戦闘可能な機数が五五機をこえたことがなかったということである。

“タイガーズ”はエースの航空隊として有名である。ボブ・ニールは一六機、デービッド・ヒルは一二機撃墜という戦果をあげた。ウイリアム・リードは一一機、そのほか一〇機の記録保侍者が六人もいた。

しかし、彼らは、かならずしも零戦とだけ戦ったわけではない。

日本陸軍の戦闘機や爆撃機その他、かなりの数が含まれていたはずである。

“タイガーズ”の戦った日本軍は、インドシナ各地に展開していた。仏印南部には、海軍機二〇〇機、陸軍機六〇〇機が分散していた。

日本陸軍が零戦を使用するわけはない。

この当時、陸軍の主力戦闘機は「隼」〔一式戦闘機[オスカー」〕で、この戦闘機は零戦とよく間違えられた。

このほか、海軍の九六艦戦〔A5M2「クロード」〕が、多くの場合“タイガーズ”の相手だった。 |

AVGのエースの

デービッド・ヒル(上)と

ウイリアム・リード(右)

|

|

零戦の参加した戦闘も、確かに何回かはあったはずであるが、その回数も機数もわかっていない。

そして今後もわからないであろう。

十二月二十日、始めての日本軍との戦闘で“タイガーズ”は一〇機の爆撃複機攻撃し、六機を撃墜し、味方は損害なしであった。

十二月二十三日、日本軍にたいする二回目の空中戦が行われた。

一四機の「トマホーク」と一六機の英国空軍「バッファロ」はラングーンを攻撃する日本軍の大編隊に突入した。

このときの第一次報告によると“タイガーズ”は六機を撃墜、損失なし、英空軍は四複撃墜、損失なしということになっている。

話を進めていく前に、ここで説明しておくのが適当であると思うのだが、戦闘報告、とくに戦闘直後の報告というものは、航空戦史家にとって、悩みの種なのである。

“タイガーズ”の最初の報告では、P40「トマホーク」二機が撃墜されたが、パイロットは無事であった。

また英空軍の「バッファロ」数機が損傷をうけ、着陸のときに大破したとなっている。

これが大部分の歴史的な文書にのっている報告なのである。

だが事実は違っていた。

“タイガーズ”のパイロット二人が機上で戦死し、一人は脱出して助かった。

また一機が“破壊された”となっているが、パイロットはどうなったか全く記録されていない。

そして、一番大きな違いは、英空軍についての報告である。損失なしとなっているが、事実は五機を失い、パイロットも戦死していることが判明している。

こうなると、第二回戦闘の結果は、日本機一〇機を撃墜するのに、英軍機五機、米軍機四機、計九機とパイロット七人を失ったことになる。

その後、何回も激しい戦闘が行われ“タイガーズ”は注目すべき戦果をあげていった。 |

1942年、「フライング・タイガース」に

新しいP40K「キティホーク」が増強された

|

「トマホーク」「バッファロ」混成の一隊は、戦爆連合七八機の日本軍大編隊を攻撃し、続いて第二波の三〇機と交戦した。

この日の報告で、英空軍は八機撃墜、損失五機としている。

“タイガーズ”は二八機撃墜、損失二機とのべている。

同一の戦闘についての報告が、こんなに違うこともありうるのである。

2 シェンノート将軍の戦法 top

シェンノート将軍は、部下のパイロットたちによって、彼の戦法の正しいことを立証した。

将軍は、日本軍にたいして「ヒット・エンド・ラン」〔撃って、逃げる]戦法で、戦闘機の二つの性能を活用することに意をそそいだ。

P40Bは水平飛行で高速度をだせた。

低空でなら、零戦と速度を争うこともできた。しかし三六〇〇メートル以上となると、非常に劣る。

“タイガース”に遭遇した日本軍の飛行機の多くは、海軍の固定脚の九六艦戦〔クロード〕、陸軍の固定脚の九七式戦闘機〔ネーテ〕であったので「トマホーク」はこれらよりはるかに速かった。

日本軍のどの飛行機にくらべても「トマホーク」は急降下ですぐれていた。

このP40Bの急降下の速度と、その構造の堅牢さの二つによってシェンノート将軍は“ヒット・エンド・ラン”戦法を、あのように、うまくできたのであった。

“タイガーズ”のパイロットたちは、無事に帰還するたびに乗機に感謝した。

頭部から尾部まで弾丸をうけており、座席の装甲板は弾痕でいっぱいである。

この堅牢さがなかったら、敵の激しい直撃をうけたパイロットの多くは、生残れなかったであろう。

日本軍戦闘機との空戦について、シェンノートが、彼の部下に教育していたことは、自殺的攻撃をやらぬことであった。

シェンノートは、繰返し

| 「敵のペースに巻込まれるな。P40Bの最も有利な点で戦うのだ。上昇しろ。そしてできるだけ速く急降下せよ」 |

と訓戒していた。

“撃って、逃げる”これが秘訣であった。これは格好はよくない。しかし極めて効果的であった。

|

AVGの指揮官

クレア・シェンノート少将

|

こうした戦法は、長距離の護衛戦闘機では、うまくやれない。

急降下して戦場から離れてしまっては、爆撃機を護衛できないことになる。

シェンノートの戦闘機隊は、日本軍の爆撃機を食い止めるために出撃するのである。

こうした目的のためには、第一撃で攻撃して逃げてしまうのが有効な戦法であり、第二撃をねらって上昇することは、おそらく致命的失敗をきたすであろう。

シェンノートと“タイガーズ”にとって名誉なことであるが、日本軍は、この義勇軍小部隊を撃滅するために、特別の努力をしたものの、成功しなかった。日本軍は損害をうけた。

しかし“タイガーズ”の圧倒的な撃墜率をもってしても、ローラーのように地上を進撃してくる日本軍は、食い止められなかった。

「第二次大戦における陸軍航空部隊」という本が「殆ど信じられないような数」とのべている“タイガーズ”の撃墜記録をもってしても、戦争の大きな流れは、明らかに日本軍に有利なままであった。

|

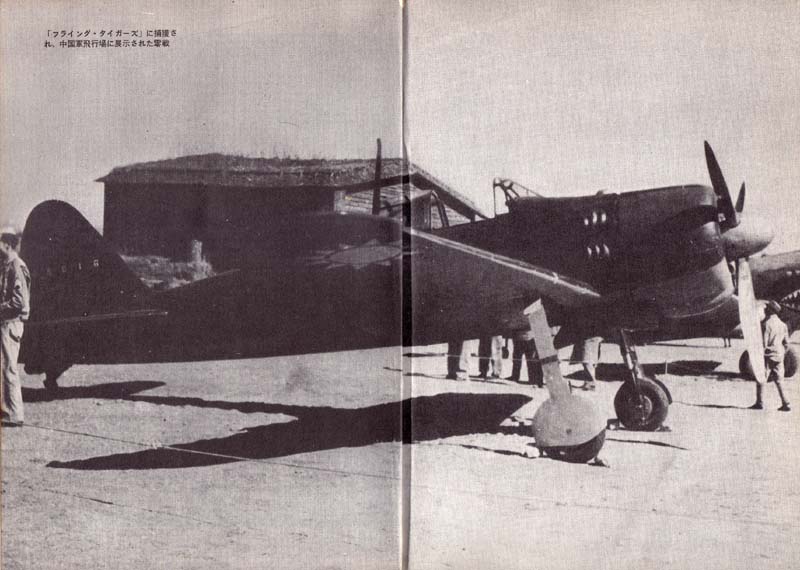

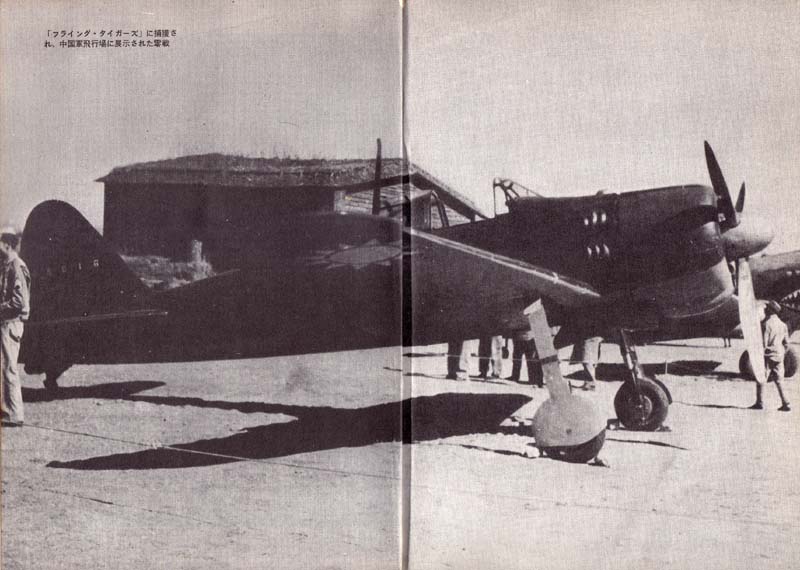

「フライング・タイガー」に捕獲され中国軍飛行場に展示された零戦

|

3 在支航空機動部隊 top

「暫定的な」組織、在支航空機動部隊〔CATF〕がとってかわった。

これはのちに第十四航空軍の根幹となるものであった。

この部隊は一九四二年〔昭和十七年〕の中期に、中国戦線で多数の零戦を含む海軍機や、陸軍機と戦っていた。

在支航空機動部隊は“タイガーズ”の方針を受継いでいた。

すなわち、零戦と戦うときは、撃って、逃げる。

絶対に(できるならば)すばやい零戦とは接戦しないのである。

在支航空機動部隊の戦争におよぼした影響については、いろいろ議論がある。

それは強力な日本軍航空部隊にたいして、わずか七機の爆撃機と約三〇機の戦闘機をもって攻勢をとっていたからである。

このあわれなほどの兵力でありながら、在支航空機動部隊の任務は“タイガーズ”とは違って、日本軍爆撃機の攻撃を食い止めるだけでなく、P40戦闘機とB25爆撃機で、攻撃せねばならなかった。

これにたいして、日本軍の、主として陸軍の戦闘機と爆撃機が、この部隊を撃破しようとして全力をつくしていた。

この戦闘は戦史では余り注目されていないが、実に激しい空中戦であった。

|

中国戦線で撃墜された零戦。すぐれた戦闘機であったが、不死身ではなかった。

|

4 クリンガー中尉の奮戦 top

アメリカ空軍の退役准将ロバート・スコットは、かつて筆者に、今迄で最もすぐれたパイロットの一人の男のことを語ったことがある。

その男はワイオミング出身のダグラス・クリンガー中尉である。

アジアで一三機の日本機を撃墜したことのあるスコット准将は筆者にこう語った。

「クリンガーは、西部の長い歴史の中で生まれた、もう一人のテックス・ヒルのような偉大なガンマンである。

ただ、彼の場合には、法律とか、モルモン教徒とか、宗教とかに無頓着だっただけである。

彼はひたすら戦うことだけを望んでいた」

クリンガー中尉は“P40B対零戦”では不可能とされていたことをやってのけているので、彼のエピソードは、ここにとりあげる価値があろう。

クリンガーの簡単な戦闘報告のなかに衡陽〔こうよう・中国湘南省〕上空でP40機二機で戦った戦闘のことが書かれている。

「私が編隊長ロンバート中尉機にならんで、高度七〇〇〇メートルで飛んでいたとき、三機の日本機が下のほうを旋回しているのを発見した。

日本軍の他の大編隊が付近にいることも報告されていた。

ちょうどそのとき、編隊長がいうのをきいた。

“あそこに離れた三機、あれをやっつけよう”。

そこで我々は、まっしぐらに日本機に突っ込んでいった。

私が日本機に撃ちこんだときに気がついてみると、我々は、二四機の編隊の真っ只中に入ってしまっていることがわかった。

日本機は一斉に撃ちかけてくる。

我々も必死になって、照準器に入ってくる飛行機を、手当りしだいに撃ちまくった。

私は一機を撃墜したと思ったが、忙しくて、それが地上に激突するまで見ている暇などなかった」 |

「フライング・タイガーズ」のエ−スの一人。ロバート・スコット

|

5 柴田少佐の見解立証したク中尉 top

ロバート・スコット准将は、クリンガーが書かなかったことを、こう補足する。

「クリンガーが実際にやったことは、我々が今迄に見たうちで、最も、むこうみずな戦闘ぶりであった。

彼の僚機が、二七機の敵機から急降下で逃げさったのに、彼だけはとどまって、昔式の“空中格闘”をやった。

日本軍は数にものをいわせて集中攻撃をかけたが、ひるまなかった。

この狂気のようなアメリカ人は、その重いP40Bを駆って、飛行訓練書にあることもないことも、なんでもやってのけた。

彼は垂直旋回をしたり、背面姿勢で飛んだり、七〇〇〇メートルの高空から三〇〇メートル以下の低空まで、縦横無尽にあばれまわった。

クリンガー機の後には、多くの零戦がむらがって、射撃を浴びせかけながら、おおいかぶさってきた。

クリンガーも、まごまごしてはいなかった。

彼は急降下で逃れ、距離を離すと宙返りで反転して、日本機に攻撃を加えるなどしながら基地上空に辿りついた。

そして水田の上をすれすれに、一〇機から一五機の零戦に追われながら目にもとまらぬスピードで飛びさり見えなくなってしまった。

どうしたわけか、零戦は追撃をあきらめてしまった。

クリンガー中尉は、零戦の機関砲でひどくやられていたが、なんとか昼食をたべに帰ってきた。

しかも日本機一機を撃墜していた」 |

この事実は、まえに紹介した柴田武雄少佐の、空戦性能対飛行機の速度および火力の問題についての、意見を裏書きするものである。

柴田少佐はこうのべている。 |

長距離爆撃の護衛に飛び立つ零戦

|

「私は、戦闘機の空戦性能の不足は、パイロットの技量で十分カバーできると思う。

私自身、わが海軍のパイロットに、敵の戦闘機にたいし、明らかに優越性を維持するように訓練することができると確信している」 |

ダグラス・クリンガーは、柴田少佐の見解がいかに正しかったかを立証した。

|

マレー半島上空を警戒する英空軍の「バッファロ」戦闘機

|

6 零戦にかなわぬ「バッファロ」 top

“フライング・タイガーズ”と一緒に戦った英空軍の「バッファロ」戦闘機は、零戦には殆ど歯がたたなかった。

またマレー戦線の「ハリケーン」戦闘機も同様であった。

零戦はシンガポールやその周辺のいたるところで英軍の抵抗を粉砕した。

マレーでは英国空軍が防衛にあたったが、最初の航空戦闘のおこるまでは、こんなにひどく空中戦でやられようとは、誰一人考えていなかったであろう。

グレゴリー・ボードは、オーストラリア軍のパイロットで「バッファロ」に乗っていたが、彼はこういう。

「状況説明が毎日行われ、日本通をもって任ずる人々が、日本の最新の戦闘機でも旧式な布ばりの複葉機で『バッファロ』に対抗できる代物ではない、と語ったものだった。

要するに、日本軍の攻撃などは、簡単に撃破できると、楽観的な予想を吹き込まれていたわけで、それはジンと強壮剤を、取り違えて飲んでいたようなものだった。

我々は、自分たちの腕前には、絶対の自信をもって飛んでいた。そして我々は酔っぱらっていたのである。

日本軍は、激しく攻撃してきた。

戦闘の第三日目に、零戦が大編隊で現れた。

私の属していた第二十一中隊は、日本軍戦闘機をやっつけてやろうと発進した。

もちろん、我々は予期しなかった事態に飛込むことになった。

つまり第二十一中隊は、最後の一人にいたるまでやられてしまった。

我々は、この戦闘で初めて『バッファロ』の戦闘機としての実力を思い知らされた。零戦にくらべて、速力・上昇力・火力・運動性、すべての点で劣っている。

そして零戦が、戦闘機の教科書にかいてある、あらゆることを軽くやってのけられるのにくらべて、『バッファロ』はまことにみじめな戦闘機だったということであった」 |

7 零戦と接戦したら殺される top

ポードは、一三機の「バッファロ」戦闘機が、敵の爆撃機部隊を迎撃しようとして、緊急発進した時のことを思い出す。

「けっして忘れることのできない戦いだった。零戦は、我々一三機の『バッファロ』のうち一一機を空中でコッパみじんにした。もう一機と私だけが着陸することができた」

数日後、ボードたち一〇人のパイロットは、戦爆連合の編隊を攻撃した。この日本軍は編隊飛行がうまくなかったので「バッファロ」部隊はそのすきまを突破して、爆撃機隊に追った。だが、零戦はたちまち大鉄鎚をもって迫ってきた。

ポードは、急降下攻撃をやって、二回目の攻撃のために急上昇をしようとしたときに、ボードの「バッファロ」機は命中弾をうけて、激しく揺れた。

ボードは、彼の撃った爆撃機が爆発するまで、なんとか頑張ったが、零戦に包囲されていた。

「幸いなことに、我々のまわりには、逃げこむに都合がいい雲塊があちこちにあった。零戦と接戦したら、結果は明らかだ。たちまち死人になってしまう」とポードは率直にいう。

8 英国は空軍増強したが効果なし top

戦闘の損害のため戦力の低下した英空軍に、海路、新しい「ハリケーン」戦闘機部隊と「バッファロ」部隊が増強されたので、英軍パイロットの士気があがった。ボードと同僚のパイロットたちは、新しい「バッファロ」機を受けとったが、新たに到着したホーカー「ハリケーン」のパイロットたちがヨーロッパ戦場でドイツ軍の戦闘機と戦ったのと同じ戦法で、零戦に立ちむかうのを不安気にみていた。

「ハリケーン」のパイロットが編隊を解いていこうとしているのを見ては、その結果は、見ないでも明らかだと思った。零戦は、群がってきて「ハリケーン」をバタバタと撃ち落としてしまった。

ボードと一〇人の同僚は、新しい飛行機に乗って、一〇〇機以上もの日本軍の爆撃機と護衛戦闘機の大編隊に攻撃をかけた。この豪州軍のパイロットたちは、日本軍の編隊よりも上空に上昇して、急降下によって戦闘を開始するという、極めて有利な態勢をとることができた。ボードは数日間、この機会を待ち続けていた。

彼は全速で急降下に移った。零戦隊の真っ只中をすりぬけて、照準器に入った爆撃機に狙いをつけ、この大きな図体が爆発して火の玉となるまで、引き金を握り続けていた。

これが、ボードの三機目の戦果であった。

9 零戦の恐ろしさ語るボード top

彼は背骨も折れやしないかと思われるような急上昇で、再び日本機の編隊の上空に現れた。

一機の零戦が下に現れた。ボードは操縦桿を急激に引いて急旋回をした。突然、機体に大きな衝撃をうけた。

振り返ってみると、一機の零戦が、後にビッタリとついていた。大変なことになってしまった。

命中弾のため機体がこわれ、破片が顔をかすめた。本能的に首をすくめた。これで助かった。

日本機の弾丸が風房をぶち抜く。背中の装甲仮にガンガン当る。これをぶち抜くかもしれない。この装甲板がなかったら、たちまちやられたに違いない。

それは悪い夢をスローモーションで見ているか、自分の葬式に出ているようなものであった、とボードはいう。

この零戦は「バッファロ」の翼の上面を撃ち破って切断してしまい、中の骨組がみえるまでになった。機体が壊れそうになっているのが手に感じられる。

狂気のように、この追跡する零戦を振り切ろうと、知っているかぎりの手を使った。

「しかし、あの零戦のパイロットはうまかった。実に、上手だった」ボードは恐ろしげに思い出していった。

「それにまた零戦は実に、いい飛行機だった。あいつは『バッファロ』をズタズタにしてしまった……私は、まっすぐに急降下して逃げるしか手はなかった。エンジンの全力を振り絞って、垂直に急降下した」

それもうまくいかなかった。零戦が、悪魔のようにうしろからピッタリとついてくる。

そして、短い巧妙な射撃が、「バッファロ」を引きちぎり、むしりとっていく。

ポードは、機体が爆発して燃え上りそうな熱を感じた。燃料タンクは火を噴き出した。

弾薬が翼のケースの中で爆発する。濃い煙が操縦席にうずまいて、この豪州のパイロットは窒息しそうだった。

ちょうどそのとき、雲を見つけて、これに飛込み、速度を落として機首をあげることができた。

ボードは宙返り旋回して風房をあけた。煙がドッと噴き出す。

ボードは空中に飛出した。撃たれる危険のない低空まで落下を続け、ひもを引いてパラシュートを開いた。

それからあとは、うまくいっただろうか。ポードにいわせると、全くうまくなかった。

他のパイロットたちとともに、彼は二月十日、シンガポールを撤退する巡洋艦に便乗して、かろうじて脱出した。

この艦は、ジャワに向ったが、ここでも日本軍と必死の戦いが行われていた。

「それも長くは続かなかった」とボードは回想する。

「零戦がやってきて、すべてをひっかきまわす。そのあとは万事うまくいかない。

我々は、日本軍よりも一足先にジャワを出てインドヘ行った。

そこで我々は、もう一度、戦闘機に乗ろうと思ったが飛行機がない。

一体、どこで、いつ、我々は日本軍を食い止められるのか、誰にもわからなかった

マレー、スマトラ、それからジャワ、守勢に立った我々のたどった道には、敗戦の長い足跡が印されていた」 |

零戦は、空中でたち向ってくるものは、なんでも叩きつぶし続けていた。

彼らは、「キティホーク」「バッファロ」「ハリケーン」などの戦闘機ばかりでなく、英国空軍の爆撃銭「ブレニム」「ハドソン」「ワイルドビースト」などの数十機も空中でとらえ、これに打撃を与えた。

クレア・シェンノートの“フライング・タイガーズ”の成功を別とすれば航空戦は、驚くほど日本の一方的勝利であった。

10 「スピットファイア」もやられる top

オーストラリア北部のポートダーウインで、一二機のP40は、零戦の援護する爆撃銭の大編隊に、高空から突っ込んでいった。零戦隊は格闘戦にもちこみ、たちまちこのP40を引き裂いてしまった。

一一機のP40は数秒のうちに燃えあがり、撃墜されてしまった。

英空軍は、零戦の猛攻を、これまで「バッファロ」と「ハリケーン」戦闘機で食い止めようとしていたが、ヨーロッパの空戦で経験十分な「スピットファィア」の部隊をイギリス本土から急派した。

「スピットファィア」はすでに、史上最も優秀な近接戦の戦闘機として折り紙がつけられていた。

確かにそれは、ドイツ空軍の強力なメッサーシユミットー○九E型戦闘機に格闘戦では勝つことができた。

シェンノート将軍も「スピットファィア」は戦闘機としてはP40よりもはるかにすぐれている、と認めていた。

しかし、太平洋戦域でのルールは明らかであった。

零戦と格闘戦をするな。

「スピットファィア」のパイロットたちは、このルールを書きなおそうと意気込んでやってきたのである。

彼らは「スピットファイア」こそ世界最良の戦闘機であると思っていた。

一方日本軍は、日本軍なりのルールをもっていた。

わずか二回の戦闘で、零戦は二七機の「スピットファイア」のうち一七機を撃墜、自軍はわずか二機を失っただけであった。

「それは単に戦術の問題だ」とシェンノート将軍入っている。

「英空軍のパイロットたちの戦術は、ドイツ軍やイタリア軍にたいしては、すぐれた実績をあげたが、カルワザ的な日本軍にたいしては自殺行為であったのだ」 |

ヨーロッパ戦線で独伊の戦闘機には優勢であったホーカー・ハリケーン

スーパーマリン・スピットファイアも、空戦性能では、

軽快な零戦におよぱなかった |

11 スラパヤ上空の空中戦 top

一九四二年〔昭和十七年〕の二月十九日、台南航空隊の二三機の零戦部隊が、ボルネオ島の東岸バリクパハンを離陸してスラバヤ〔ジャワ島北東部〕の制空に出撃した。この七〇〇キロの長距離進攻を、速度の速い偵察機が先導した。日本軍部隊は高度五〇〇〇メートルで午前十一時三十分、スラバヤ上空に到着した。

この日、太平洋戦争の初期における、最も激しい航空戦が展開された。

この戦闘に参加した坂井三郎氏は詳細をつぎのように語っている。

連合軍戦闘機部隊が、日本機の攻撃を予期して、迎撃態勢をとって待ち構えていたのは、このときが始めてだった。

少なくとも五〇機の連合軍戦闘機が、約三〇〇〇メートルで町の上空を大きく左まわりで旋回していた。連合軍機はV字形編隊の三波にわかれており、日本機の二倍の兵力だった。

日本機は、補助燃料タンクをすてて急上昇した。連合軍戦闘機は旋回をやめて、全速力で向ってきた。

連合軍機は、十二月八日にフィリピンのクラークフィールドで日本機が遭遇した米軍の戦闘機とは違って、迎撃態勢を整えていたし、戦意旺盛だった。

一分もたたないうちに、整然としていた編隊はバラバラとなり、くんずほぐれつの格闘戦になった。

一機のP36が、うなりをあげて向ってきた。

私は相手のうときを注視した。

そして左急旋回、P36も同じ運動で追ってくる。思うつぼだ。すぐに右急旋回で敵をはずし、逆に後尾についた。

うしろを振り返ってみる。連合軍機はいない。スピードをあげ、間合いをつめる。

P36はあわてて機体をふって逃げる。ピタリと後尾について追う。五〇メートル。

よしっ! 七・七ミリ、二〇ミリの全砲火を浴びせかけた。一瞬の射撃で、P36の右主翼がふっとんだ。

左翼も切断寸前である。

たちまちキリモミ状熊になったと思うと、すぐに空中分解してしまった。P36のパイロットは脱出できなかった。

|

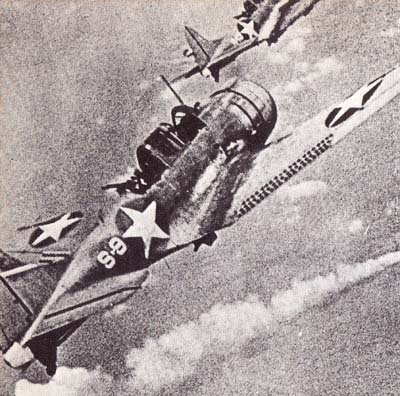

全速で肉薄してくる零戦:多くの連合軍パイロットが死の瞬間、これを見た

|

12 オランダ機をぞくぞく撃墜 top

私は、急いで主戦揚へ向った。敵味方はわからなかったが、少なくとも六機が火を噴いて落ちてゆくのが見えた。上空では敵味方、入り混じって、狂気のように戦っている。ハッとする。

オランダのマークをつけた黄褐色のP36が、襲いかかってきた。とっさに急旋回をしてかわす。

そのとき、急上昇してきた一機の零戦が機関砲の遠距離射撃で、このオランダ機をしとめた。P36は一瞬のうちに爆発、バラバラに飛び散ってしまった。

左の方をみると、一機のP40が零戦のあとにピタリとついて追っていた。

私は、必死に旋回して援護しようとした。

ところが、この零戦は、やにわに急旋回、宙返りをやって、逆にP40のうしろ上方にピタリとついた。

見事な操縦だった。P40は全砲火をあび、たちまち火を噴いて視界から去っていった。

黒煙を長くひいたP40が横をかすめていく。

一機のP36が空中で激しく揺れている。パイロットが操縦桿をにぎったまま死んでいるのだ。

私の下を、誘導した味方の偵察機が高速で飛び去った。武装してない偵察機を、三機のオランダ戦闘機が追っている。偵察機は機体をふって敵弾を避けていたが、まわりを曳光弾が噴水のように流れる。

私は、カッとなって、オランダ機を追ったが、うまく逃げられた。

一機の零戦が、急降下で突っ込んできた。機関砲が先頭のオランダ機をとらえた。

燃料タンクが爆発して火の玉になった。零戦は機首をたてなおし、急上昇で下からオランダの二番機をとらえた。

三番機が援護するまもなく二番機の主翼がふっとんだ。風防ガラスが飛散った。三番機は逃げ去った。

零戦は、私とならんで飛び、手をふり大きく笑ってから、偵察機を護衛して離れていった。

また一機、P36が私のそばをかすめて飛んだ。

反射的に操縦桿をいっぱいにひき、宙返りをしてこのオランダ機を追った。上昇しながら一撃をくらわせた。

命中しない! 旋回のはずみで、狙いが狂ったのだ。

P36は、左急旋回から急降下に移り、必死に逃れようとする。私はP36の旋回の内側から切り込み、五〇メートルたらずにせまった。

照準器いっぱいに拡がる敵機に向って、機関砲射撃を加えた。

命中! たちまち黒煙を噴き出す。さらに二回撃ちこむ。P36は炎に包まれた。 |

|

照準器のカメラ銃がとらえた、被弾した零戦

|

13 零戦の威力で日本南方進出 top

日本軍の怒濤の進撃にたいして、連合軍は何回となく激しい防衛戦を繰り広げ、ときには攻勢に出たこともあったが、結果的には何の効果もなかった。連合国空軍が、なんとか残った力を振り絞ろうとしても、零戦はたちまち、叩きのめしてしまった。

そして戦争は、つぎの段階に入っていった。

日本軍の進撃を阻止する役目は、やがてアメリカ海軍の手に移った。初戦に勝利をえた日本軍の第二期の進攻が始ったときに、一見、なんの関係もないようだが、将来の日米海軍の直接的な衝突と、重大な関連をもつ出来事が起ったのである。

パールハーバーを攻撃した南雲忠一中将の空母機動部隊の主力〔四隻の航空母艦〕は、翌昭和十七年一月の末、南太平洋に到着した。陸軍と海軍の上陸部隊はラバウル〔ニューブリテン島〕、カビエン〔ニューアイルランド島〕に向った。日本軍の艦載機は、ラバウル、カビエン、それにニューギニアの北東海岸にある二つの目標、ラエとサラモアを攻撃した。零戦迎撃に飛びたった連合軍機は、たちまちのうちに粉砕されてしまった。

昭和十七年の二月の中旬までに、南雲部隊は補給を整え、飛行機の補充も完全に終って、オーストラリアの北西海岸、ポートダーウィンを攻撃した。防御していたP40八機は零戦によって撃墜され、一九〇機の日本軍爆撃機はダーウィンを大破壊した。

激しい攻撃は、それと同じころ、蘭領東インドでも続けられ、日本軍の地上部隊は、防御している連合軍部隊を撃破していた。いたるところで零戦は、空からの抵抗を排除した。 |

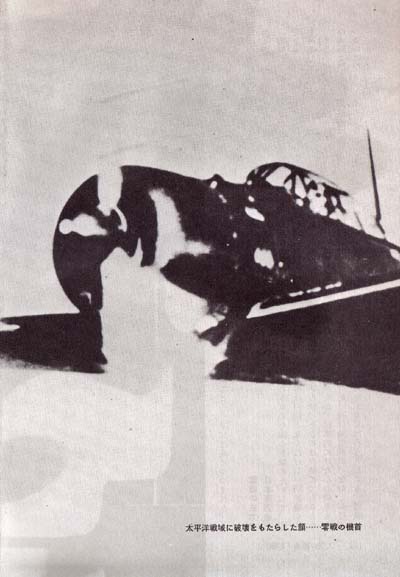

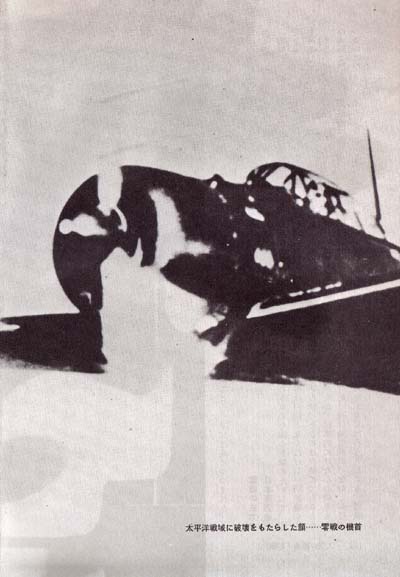

太平洋戦域に破壊をもたらした顔――零戦の機首

|

14 英艦隊も撃沈 top

このほかに、日本軍は航空攻撃で連合軍の艦艇を苦しめていた。

イギリスの跨る新鋭不沈戦艦「プリンス・オブ・ウェールズ」と巡洋戦艦「レパルス」は、十二月十日、パールハーバー攻撃の二日後、マレー半島沖 で撃沈された。ついで日本海軍は、米英蘭の艦隊にたいして、蘭領東インド海域で大打撃を与えた。

昭和十七年四月五日、セイロン島のコロンポ攻撃の直前、日本海軍の偵察機は、この海域に英国艦隊を発見するや、南雲機動部隊は機を逸せず、コロンボにたいし戦場連合一三〇機以上で攻撃を加えた。

英軍は、かなりまえから日本艦隊を発見していた。

それは奥宮正武氏がのべているように

| 「英戦闘機の大群が、日本の航空編隊に上空からとびかかってきた。ここでもまた、連合軍戦闘機の性能の劣っていたことと、日本戦闘機パイロットの技量のすぐれていたことが大きな戦果をあげる原因となった。約六〇機の英機と零戦との空中戦で、全英機の殆どを壊滅させる結果となり、零戦は爆撃機編隊を攻撃から完全に守ることができた」 |

この直後、他の攻撃隊は海上で英駆逐艦二隻を撃破した。

この戦果は、のちに航空写真によって巡洋艦「コーンウォール」と「ドーセットシア」であることがわかった。

四月九日、一二五機からなる部隊は、ツリンコマリー軍港〔セイロン島〕を攻撃し、大空中戦が展開された。一〇機の「ハリケーン」を含む五六機の戦闘機が撃墜された。(英軍の記録では、この日、一一機の「ハリケーン」のうち九機が零戦によって撃墜された、となっている)

このときの戦闘で、零戦は空母部隊の防衛にも活躍した。この日、九機のブリストル「プレニム」爆撃機が、南雲機動部隊を攻撃したが、零戦はこれをことごとく撃墜してしまった。

この間に、偵察機は英空母「ハーミーズ」と駆逐艦「バンパイア」を発見した。日本軍爆撃機隊は、ただちに殺到し、正確無比の爆撃を加えた。 |

日本海軍中型攻撃機の猛攻に沈没寸前の英極東艦隊の主力戦艦[プリンス・オプ・ウェールズ」と巡洋戦艦「レパルス」 |

「ハーミーズ」は十分もたたぬうちに爆発をおこし、火柱を立てて海底に沈んだ。また「バンパイア」も同じ運命をたどった。

ついで日本軍は、ニューギュアの南岸にあるポートモレスピーを占領すべく行動を開始した〔昭和十七年四月三十日〕。

ポートモレスビーは、南西太平洋の唯一の飛行基地で、奥宮氏は「ここから連合軍機が、前進する日本軍部隊に反撃を続けていたところ」とのべている。

日本軍がポートモレスビーを占領したならば、日本軍としてはラバウル、カビエンにたいする脅威を取り除くことができたであろう。

日本軍は、同時にソロモン群島の南部のツラギを占領することを計画した。

ここからニューカレドニアとフィジーを空襲できるのである。

五月始めまでに日本軍は、多数の地域を占領し、その攻勢の完成を目ざして突進していた。

|

海面すれすれ、はげしい防御砲火を突破して米艦に肉薄する日本軍雷撃機。

零戦の援護なしでは、この九七式艦上攻撃機も米戦闘機の餌食になるばかりであった

|

15 珊瑚海海戦で空母初の犠牲 top

しかし、ここで予期しなかった抵抗があった。それは、少なくとも航空母艦一隻をもつアメリカ機動部隊が出現したのだ。

日米空母機動部隊の最初の衝突の機がせまった。日本軍は、米機動部隊には航空母艦二隻が含まれていることを知った。

この戦闘は、一九四二年〔昭和十七年〕五月七日、日本軍が全く予期しなかった形で始った。

空母「祥鳳」〔給油艦改装の小型空母〕は米空母の約九〇機の爆撃機、雷撃機の攻撃をうけたときには、零戦の大部分を、輸送船団護衛のために発進させたあとであった。

「雷爆撃をうけ、空母『祥鳳』は破壊され、たちまち沈没した。

これがこの戦争で失った最初の空母であった」と奥宮氏はのべている。

この頃、日本軍の急降下爆撃機と雷撃機も、米機動部隊をまもるグラマンF4F戦闘機のなかに突っ込んでいた。

「この短時間の、しかし、激しい戦闘で、グラマンは一五機の雷撃機のうち八機を撃墜し、急降下爆撃機一機をも破壊した。

日本機は飛込んだクマンバチの巣から、ほうほうのていで逃げ帰った」と奥宮氏は付け加えている。

日本軍は目標を誤認していた。 |

オーストラリア北東の珊瑚海

|

機動部隊主力ではなく、補給部隊を攻撃したのであった。 この日、日本軍は、米駆遂艦、油槽船各一隻を撃沈したにとどまった。

この珊瑚〔さんご〕海海戦には、日本軍のメンツと仇討ちといった感情的要素が加わってきた。

「祥鳳」は、日本機動部隊の最初の犠牲であった。

奥宮氏が指摘するように、この日、日本軍は米機動部隊に報復することができなかった。

日本海軍の誇りは大きく傷つけられた。

日本機動部隊〔第五航空戦隊、原忠一少将指揮〕の空母「翔鶴」「瑞鶴」の艦上には、悲壮の気がみなぎり、翌日の出撃にそなえて艦載機の整備が入念に行われていた。

彼らは面目にかけても、米空母に仕返しをする気だった。

翌五月八日朝、彼らは、見事報復に成功した。

米空母「レキシントン」は、米軍資料によれば魚雷二、直撃弾二をうけ〔のちに爆発をおこし沈没〕空母「ヨークタウン」は直撃弾一発により損傷した。

日本軍攻撃隊〔零戦一八機、艦爆三三機、雷撃一八機〕の半数は撃墜され、空母[翔鶴」は飛行甲板に爆弾三発をうけ戦闘不能となった。

奥宮氏は珊瑚海海戦を、次のように評価している。 |

日本軍の猛攻撃をうけ、空母の飛行甲板上で撃破された米軍機 |

「こうして、海上航空兵力だけで戦われた最初の海戦は終った。

この初めての空母の戦いで、双方殆ど互角の勢力であった。

二日間の戦闘で、我々は三二機を失い、他に一二機が不時着のため未帰還となった。

また損傷のため着艦不能となった『翔鶴』の飛行機を緊急収容するため『瑞鶴』甲板上の数機を海中に投棄せねばならなかった。

この海戦終了の直後、残された使用可能の機数は、わずか零戦二四機、九九式急降下爆撃機九機、九七式雷撃機六機、計三九機だけであった。

これは、この機動隊〔制式空母二、補助空母四〕の正規兵力の四分の一にすぎなかった。

これらの損失は、明らかに空母同士の戦いは犠牲がいかに多いかを示し、我々は始めて、今後の海上戦闘は空母機動部隊が主力となり、他の艦艇は数や力がどうであれ、単に補助的な役割にすぎなくなるということを予測できた。

艦隊と艦隊とが三〇〇キロから五〇〇キロ離れていては、巡洋艦や戦艦は、せいぜいその対空火器をもって、自分らの空母を襲ってくる飛行機から防護する手伝いができるだけである。

珊瑚海海戦の二日間に、両軍で合計約九五隻、米軍二五隻、日本軍七〇隻の艦艇は、一発の射撃をも交えることがなかったのである」 |

16 珊瑚海海戦の教訓 top

零戦そのものと、戦争における役割を主として研究する本書には、さらに奥宮氏の言葉が、大切である。

前置きが必要であろう。

この戦闘と、翌六月のミッドウェー海戦とで使われた米戦闘機は、主としてグラマンF4F「ワイルドキャット」で(ミッドウェーでは少数のブルースターF2A「バッファロ」もあった)日本軍が、基本的には零戦よりも劣ると思っていた艦上戦闘機であった。

だが、珊瑚海海戦では、零戦は自分たちの航空母艦を防護できなかった。

これは珊瑚海海戦の教訓であって、戦争全体に大きい影響を与えた。

それは約一ヵ月後、ミッドウェーで、アメリカの航空兵力が日本海軍の根幹を撃破し、戦争のコースを根本的に変更させることになったからである。

奥宮氏はその話を続ける。

「珊瑚海の物語は、また、空対海の戦闘における戦闘機の使用法を深く研究すべきことを教えた。

我々は、航空母艦相互間での距離をへだてた戦闘では、戦闘機の質的優位だけでは、敵の爆撃機や戦闘機の果敢な攻撃を食い止められないことがわかった。

量もまた防衛に成功するための必須の条件であり、最も有利な条件のもとでも、相手側が断固として攻撃を行う場合、双方の側に大きな損害を出すことになる」 |

この戦闘の結果、米海軍は「レキシントン」の沈没と「ヨークタウン」に軽微な損害を記録している。

日本軍にとって残念なことは、この空母「ヨークタウン」を取り逃がしたこと、そして、再び戦闘に復帰して、大きな威力を発揮したことである。

日本軍は最初、珊瑚海海戦は勝ったと考えた。戦術的にはそれは正しい。

しかし戦略的な見地からみれば、それが大きな意味を含む敗戦であったということを理解したのは、だいぶたってからのことだった。

日本軍が理解できなかったことは、そのとき米軍は、その主な戦略目的を達成したということであった。

すなわち、

第一に、日本軍は、連合軍の陸上基地航空部隊の巨大な攻撃力の根拠地ポートモレスビー進攻計画を放棄せねばならなかったこと。

第二については、奥宮氏は非情なほどの率直さでこう語る。

「珊瑚海海戦で生残った士官のなかで、我々の大きな失策の、恐るべき戦略的意義を理解したものは一人もいなかった。損傷した『ヨークタウン』は、あと一発の魚雷か爆弾で仕とめることができたはずである。

それを、ムザムザ取り逃がしてしまった。一ヵ月後、修理を終ったこの空母は、わが海軍に壊滅的打撃を与えたミッドウェー海戦で活躍したのである。

また珊瑚海海戦の第一日に失った日本軍の将兵は、かけがえのないベテランたちであった。

彼らが健在であったならば『ヨークタウン』も『レキシントン』の道連れにできたかもしれない」 |

17 運命のミッドウェー海戦 top

この戦闘の叙事詩は、多くの本に書かれているので、ここに詳しくのべる必要は余りない。零戦に関するかぎりでは、ミッドウェーは戦闘機パイロットたちが、これまでに経験した最大の失敗といえるであろう。

零戦は、ミッドウェーにおいても、日本軍が希望した通りに、威力があったのである。

ミッドウェー島にたいする日本軍の第一回の攻撃のあいだ、三六機の零戦は七二機の急降下爆撃機と雷撃機の護衛をした。

ミッドウェー島から約五五キロ離れたところで、二七機の米軍戦闘機(そのうち二〇機はブルースターF2A「バッファロ」、七機はグラマンF4F「ワイルドキャット」)が日本軍の編隊に突っ込んできた。

零戦は、余りにも速く、余りにも効果的で、米軍戦闘機はたいしたことはできなかった。

二七機の米軍戦闘機のうち、少なくとも一七機はたちまち空から姿を消し(米軍もこの損失を認めている)そのほか七機以上が大破、生残ったパイロットの大部分も負傷していた。

空母部隊の防護のためにも、零戦はよく戦った。零戦は空母部隊の対空砲火による防御と協同して、米軍の航空攻撃阻止に大きな威力を示した。

最後の瞬間、そして運命的な瞬間、六機のグラマンTBF[アベンジャー」雷撃機が銃火の洗礼を受けながら日本軍空母部隊に突進した。五機は撃墜された。

マーチンB26「マローダー」四機が低空を高速度で飛込んでいった。

零戦と高角砲がその二機を撃墜した。

二八機の海兵隊急降下爆撃機、チャンスボートSB2U「ビンディケータ」とダグラスSBD「ドーントレス」が激しく襲いかかった。一二機は火を噴いて落ちた。

第一波の攻撃で、米軍の一九機は日本の軍艦にかすり傷も与えないうちに空から消え去った。

一七機の海兵隊戦闘機は、零戦によって空中で吹き飛ばされてしまった。零戦は一機を失っただけであった。

攻撃は続けられ、被害はひろがった。

空母「ホーネット」から発進した第十五雷撃隊のダグラスTBD「デバステーター」の一五機は、低空を低速で進んでいった。

日本軍は、この雷撃機をことごとく撃退し、自軍には一機の損失も出させなかった。

他の二六機の雷撃機が襲いかかった。

日本軍の戦闘機と対空砲火はこの攻撃を粉砕した。

二六機の雷撃機のうち二〇機は海中に叩きこまれた。このときも日本軍には、なんの損害もなかった。

18 上空の警戒おこたった悲劇 top

しかし舞台は急転回した。日本艦隊の対空火器は、どれも雷撃機を射撃するため低いところをねらっていた。 |

グラマンTBFアベンジャー」雷撃機

ミッドウェー海戦で急降下爆撃隊に協力活躍した

ダグラスSBD「ドーントレス」急降下爆撃機

ミッドウェー海戦で日本空母をしとめた

|

零戦も敵雷撃殺に切りこみ、阻止するための用意を整えていた。

誰も上を見あげることをしなかった。鋭いひびきが空に聞えたが、そのときは、もう遅かった。

アメリカの空母「エンタープライズ」と「ヨークタウン」から発進した「ドーントレス」急降下爆撃機が五〇〇〇メートルから、殆ど垂直の急降下で突っ込んできた。

目の下に露出している裸の日本空母に向って真一文字に、飛込んだのであった。

航空母艦「蒼竜」に三発の四五〇キロ爆弾が命中した。

「赤城」には二発命中。これは深く入り込んで爆発し艦はよろめいた。

そして「加賀」もその腹部に四発の大型爆弾をうけ、大きな火炎を噴き出した。

数分後、日本海軍の主力空母三隻は太平洋に姿をけした。

翌日、残った一隻の空母「飛竜」も直撃弾を見舞われた。

ミッドウエーは、日本の最大、最強力の航空母艦四隻の喪失を記録することになった。

彼らとともに二三四機の飛行機と二五〇〇人以上の将兵が失われた。

このなかには、日本帝国海軍の最もすぐれた日支事変いらい百戦練磨のパイロットや搭乗員が含まれていた。

一朝一夕では育成できない貴重な人たちだった。

これを契機に、太平洋戦争の様相も大きく変っていったのである。そして零戦の運命も同様であった。

top

**************************************** |