|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8

南太平洋航空決戦(零戦 7)

一九四二年〔昭和十七年〕の初夏、日本軍は南太平洋方面の航空戦力を増強し、ニューギニア、ソロモン群島、オーストラリア周辺で連続的な航空攻撃を展開していた。

この作戦はニューブリテン島ラバウルに司令部をおく第十一航空艦隊〔塚原二四三中将指揮〕がおこなった。

〔この作戦は、日本軍と連合軍の本格的航空兵力の激突となった。この航空戦によって双方が大量の航空機を消耗し、この損耗は、とくに日本側にとって大きな負担となっていった。逆に、大きな工業力に支えられて補給が軌道にのってきた連合軍にとっては、これまで日本軍に押しまくられていた守勢から本格的反攻に転ずる契機となった〕

ラバウルの主力であった第二十五航空戦隊〔第四航空隊・台南航空隊・横浜航空隊〕はニューギニアのポートモレスビーに攻撃を集中していた。同じころ、チモール島に進出していた第二十三航空戦隊〔第三航空隊・高雄航空隊〕はオーストラリアのポートダーウィンを攻撃していた。

この時期、ポートモレスビーとその周辺にたいする攻撃は、つねに戦爆連合の六○機におよぶ大編隊で行われた。日本軍はポートモレスビー占領を意図していたのである。この作戦を支援するため、七月二十一日、ニューギニア北東海岸のプナを攻撃した。 |

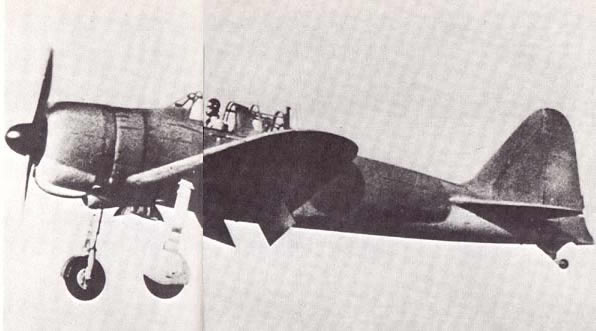

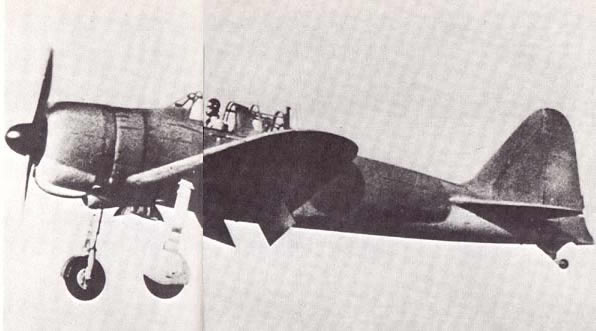

米海軍機のカメラ銃:零戦への致命的一撃をとらえる

|

|

日本海軍の精鋭:ラエ戦闘機隊のパイロットたち(後列左端が坂井三郎氏)

|

1 日本空軍へ猛反攻はじまる top

連合軍の反撃は猛烈をきわめ、連戦連勝を続けてきた日本軍を、たじたじとさせるほどだった。

この予期しなかった、激しい抵抗を排除することを決意して、日本軍は、ポートモレスビーの飛行場と、ニューギニア東南端のラビ飛行場を撃破することを計画した。

この攻勢の準備が順調に進んでいるときに、日本軍は米軍部隊がソロモン群島のガダルカナル島に上陸したという報に接しで大衝撃をうけた。

これは日本軍にたいする最初の本格的反攻で、はじめて海・空・陸の兵力を結果して行われた反撃の第一歩であった。

日本軍の占領していたニューギニアのラエとサラモアの飛行場からはじまってガダルカナル周辺での激戦に発展していった南太平洋の航空決戦は、参加した空の戦士たちはいう“総力をあげての猛打戦”であった。この航空戦の初期、ラエ、サラモアの日本海軍前進基地から出撃していた零戦のパイロット達は、太平洋戦争の全期間をとおして、最も精強であったといえるであろう。

そのうえ日本海軍つぶよりのエースたちが搭乗する零戦は、いぜんとして米豪車のP39やP40を圧倒していた。

零戦はまたB17、B26、B25爆撃機とも戦い、中型双発爆撃機のB26、B25は太平洋戦争中でも最大の打撃をうけた。

この時期の日本軍パイロットは、空戦技術の絶頂期にあり、また乗機が質的にも連合軍戦闘機にまさっていたのであった。 それは、連合軍にとっては、余りにも長く、日本軍にとっては、余りにも短い期間であった。

日本軍の連戦連勝の期間は終りに近づきつつあった。一九四二年の終りの数ヵ月で、戦争の大勢は変ってしまったのだ。

2 零戦しのぐ米軍新鋭機 top

この数ヵ月は、新しい米戦闘機が、太平洋の空に出現したときであった。

日本軍は、はじめて、ロッキードP38「ライトニング」とチャンスボートF4U「コルセア」にまみえることとなった。

これらの戦闘機は多くの点で、零戦がベルP39「エアラコブラ」にまさっていたように、零戦よりもすぐれていた。

「ライトニング」と「コルセア」につづいて多数の優秀な戦闘機が生産されていた。それらは、リパブリックP47「サンダーボルト」、グラマンF6F 「ヘルキャット」、それにノースアメリカンP51「ムスタング」であった。

戦争はまた他の面でも変化していた。米軍は航空兵力の損害を、どんどん新型の飛行機で充足できた。それにいまや米軍パイロットは零戦を知り、この戦闘機といかに戦うべきかを知った。

零戦はいぜんすぐれた戦闘機ではあったが、米軍の技量と戦法は、すでに日本軍をおびやかしつつあった。

ニューギニアのラエやサラモアで続いた戦闘では、零戦のパイロット達は、まだ有利な立場にいた。

零戦が威力を発揮していた時期であり、短期間ではあったが、問題なく日本軍の優勢な時期であった。

この戦いにも参加した坂井三郎氏の言葉をかりて、我々は時計を一九四二年の春に戻してみよう。 |

ベルP39 Fエアラコプラ」の長所は、この胴体着陸の写真〔下〕にみられる、異常な堅牢さであった。しかし空戦性能はとおく零戦におよばなかった

|

3 零戦隊、ポートモレスビー攻撃 top

「四月のはじめ、台南航空隊所属の三〇人は、ラエの新しい航空基地に移動した。斎藤正久大佐が隊長であった。

ポートモレスビーの連合軍基地から、わずか三〇〇キロしかはなれていないラエ基地から発進して、ほとんど毎日、爆撃機援護の任務についた。

爆撃隊はラバウル基地から発進し、ポートモレスビー地区の重要な施設を爆撃していたのであった。

戦争はもはや一方的勝利というものではなかった。

日本軍がポートモレスビーに進攻すると、連合軍戦闘機もラエを攻撃してきた。

連合軍パイロットの攻撃精神の旺盛なことは、日本軍パイロットをびっくりさせた。

日本軍は連合軍機を迎撃し、いつも数機を撃墜あるいは撃破した。

しかし、ポートモレスピー攻撃では連合軍によって損害をうけた。

連合軍パイロットの攻撃精神については、とくにここでのべておく必要がある。

彼らは勝算を無視して、つねに積極的に攻撃してきた。

しかも重要なことは、連合軍戦闘機が、空戦性能では日本の零戦に劣っていたということである。

|

|

そのうえ、空戦技術も日本のほうがはるかに上であった。

こうして零戦のすぐれた性能と相まって、日本軍の方うに、はっきり分があったといえる。

それにもかかわらず、連合軍パイロットは、それまで、日本軍が遭遇した相手の中で、最も勇敢な人たちであった。

日本軍パイロット自身、三年後には、生還の望みはなくとも、敢然と飛びたったものだったが、この時期の連合軍パイロットの勇敢さも、けっしてそれに劣るものでなかった」

一九四二年四月十一日、零戦のパイロット達は、ポートモレスビーに向って飛びたった。

「第二中隊の九機は連合軍飛行場の上空に達した。このときも零戦隊は太陽を背にしていた。

ゆっくりと旋回を続けているうちに連合軍機を発見した。P39四機、初めてみた『エアラコブラ』だった。

この四機のP39は零戦の左方を約五〇〇〇メートルから、まっしぐらに向かってきた。

だが、零戦とみてとったかどうかわからない。私は補助燃料タンクをすてエンジンを全開にした。

僚機が左右についてくる。中隊長笠井中尉が手を前にふった〔零戦は無線電話器をつけていなかった〕攻撃命令である。

四機の『エアラコプラ』はまだ動きをみせない。零戦隊は幸運であった。

『エアラコブラ』は太陽の光で目がくらんでいて、接近する零戦を発見できないのだ。

このP39は二隊になっていた。さきに二機、三〇〇メートルほど遅れて二機。私は、小隊を率いて全速で突進した。

私は、本田二飛曹に私のうしろ上方を援護させ、比較的経験の浅い米川三飛曹を左後方に従えてグングン接近していった。

P39との距離が五〇〇メートルに迫ったとき左上方に旋回した。もう数秒たてば攻撃態勢がとれる。

うまくすると、P39に気づかれないうちに、できるかもしれない。

私はうしろ上方から攻撃をかけるつもりだったが、戦法をかえた。

ここで高度をあげれば、太陽を背にした利益を失うことになる。

私は操縦握を倒して突っこんだ。本田と米川は、ピッタリとあとについてくる。

我々は降下して、鋭い急旋回でP39の左うしろ下方にま割り込んだ。

二機のP39は、いまや零戦の前上方にあり、しかも我々が接近しているのを気がつかない。

私は距離をつめていき、満を持した。

この二機のP39はほとんど翼もふれんばかりに接近して飛んでいた。

五〇メートル、二機のP39が重なって照準器にはっきりと移った。

いまだ!機関砲の引きがねを握りしめた。

両翼から撃ちだされる二〇ミリの弾丸が、黄色い尾をひいてP39にすいこまれていった。

最初のP39をしとめた。

同時に弾丸はもう一機に命中し、内部で爆発して破片がとびちり、火をふいた。

二機のP39はもつれあうようにして落ちていった。

私は機を横滑りから急旋回にうつし、先頭の二機を迫った。ところが、戦いはすでに終っていた。

二機とも炎につつまれて地上に突っこんでいた。

|

ラバウル基地にたつ西沢広義一飛曹:一〇二機撃墜の記録をもつ偉大なエースであったが、昭和二十年戦死した

|

4 一〇二機撃墜の西沢一飛曹 top

一機の零戦が急上昇してきた。操縦しているのは西沢広義一飛曹だ。新進気鋭のパイロットである。

彼と太田二飛曹が、この二機をしとめたのだった。

この西沢は、このあと撃墜一〇〇機以上を記録して、この戦争での日本の最高のエースとなったのであるが、西沢は「ヘルキャット」とたたかって戦死した。そのときは輸送機を操縦していたのであった!

話を四月十七日に戻そう。この日も、坂井たちの隊はポートモレスビー爆撃の護衛隊として出撃していた。

「ポートモレスビーを通過した。高射砲の弾丸が乗機の後方で炸裂する。ホッと安堵の息をついた。だが、早すぎた!上空から一機のP40が信じられないような速度で突っこんできた。余り速かったので、手を動かすひまもなかった。つぎの瞬間、このP40は電光のように、爆撃機隊に単機突進した。

私の眼前五〇〇メートルで体当りしようとしている!

信じられないことがおこった。

全部の機関銃をぶっぱなしながら、このP40は爆撃機の編隊をすりぬけて、こんどは一機の零戦に射撃をあびせかけた。たちまち零戦は火をふいた。ものすどいスピードで、このP40は急降下して見えなくなってしまった。

被弾した零戦は、炎の尾をひいて、ゆるやかに下降をはじめた。

炎がパッとふき出したかと思うと、爆発がおこり、こなごなに散っていった。私達には破片の落ちるのさえ見えなかった。三秒か四秒のあいだのことだった。

ラエの坂井たちの部隊は、その戦果を積み重ねて、一時は、日本の海軍最強の戦闘機部隊といわれるようにだったのである。坂井たちは日本海軍きっての精鋭であった。しかし、いつも最良の戦闘をするとはかぎらない。

坂井氏は二日後、四月十九日に起った出来事について語る。

「七機のB26爆撃機がラエを攻撃してきた。幸い警報が早く出ていたので、在空していた九機の戦闘機がこれを迎撃した。B26は高度わずか五〇〇メートルで侵入してきた。

約一時間、零戦隊は、B26『マローダー』と追いつ追われつの激しい戦闘をくり広げた。

結局、爆撃機一機だけは撃墜したが、他の六機は逃げ去ってしまった。

これは、私のこれまでにみた最もまずい空戦であった。九機の零戦は組織を欠いていた。

一機か二機のB26にたいして協同して攻撃をかけなかったし、またB26の編隊を分裂させるように火力を集中せず、零戦パイロット達は血気にはやって、空一杯に飛びまわっていた。

味方機は混乱し、空中接触や、同士打ちをさけるために、ただ右往左往するばかりで、有効な攻撃を加えることはできなかった。

同士打ちの損害の出なかったことが、もっけの幸い、というくらいだった」 |

|

マーチンB26「マローダ」爆撃機:ニューギニア戦線での零戦の好敵手。

軽快・快速で装備もよく、零戦とよく戦ったが損害もまた多かった

|

戦闘機のりには共通のことであるが、ラエ基地のエ−スたちにも、スランプの時期があった。

坂井三郎氏も、一機の成果もあげることができなかった数回のスランプ期から、脱出できることができたときのことを、つぎのように語っている。

「我々零戦の九機は、ポートモレスビーヘ飛んだ。

私は、なんとかスランプから抜け出そうと、苦しんでいた時期だった。西沢も同じだった。

この日、P39とP40の九機が待ち構えていた。我々零戦隊を発見するやいなや、旋回をやめて、真っ向から突っこんできた。

私は、先頭のP40を引きうけた。P40は横転して旋回に入り、下方に回り込もうとした。

私は鋭く内側に切りこんでいった。タイミングは上々であった。P40が射弾のなかに飛込んできたのである。

P40はあわてて左横転に移ったが、遅過ぎた。さらに一撃、P40は火を噴いて爆発した。

息つくひまもなく、別のP39一機が急降下で攻撃をかけてきた。急旋回で避けるる。

このP39は、みずから死地に飛込んできたのだ。宙返りをしようとする一瞬、下腹をさらした。

私は引きがねを握りしめる。上昇をするP39を弾丸がとらえた。P39の機体は裂けて落下していった。

P39が、もう一機残っていることは、確かにわかっていた。

私は射撃をしたとき、すでに操縦桿を強くひき、方向舵を踏みつけ、急旋回に移っていた。うまくいった。

すばやく射撃態勢をとった。びっくりしたようにP39は急降下で逃れたが、ときすでに遅い。

私は急旋回から横転して、さらに一撃した。P39は真っ向から、私の射線に突っこんでくることになった。

たちまち、よろめいて落下していった」 |

5 敵基地上空で編隊宙返り top

つぎにのべる出来事を、読者は奇妙なことに思われるかもしれないが、実際に起こったことである。

筆者は、この戦闘の立証については、この当時、ポートモレスビーにいた数人のアメリカ人と話しあった。

彼らは坂井三郎氏が筆者に語った、つぎのことをすべて確認したのであった。

我々零戦隊は、ニューギニアのポートモレスビー攻撃の爆撃機隊護衛の任務にあたった他の一隊は分かれて飛行場を銃撃したが、ひどく損害をうけ帰還の途中オーエン・スタンレー山脈の斜面に墜落し、零戦隊破滅の前兆となったのだが――護衛を終って編隊を組んだ。

私は、編隊に入るとすぐ、指揮官中島少佐に、残存敵機を迫撃すると合図した。

中島少佐は了解の手信号をふった。

私は大きく旋回して、ポートモレスビーにとってかえした。

約三五〇〇メートルの高度で、飛行場上空を旋回する。 対空砲火もなく、敵戦闘機も現れない。

そのとき二機の零戦が上昇してきた。

零戦は編隊を組んだ。

その二機は西沢と太田で、二人は私に笑いかけた。

私も、翼をふってあいさつした。

私は風房をひらいて、頭の上で指で輪をかいた。

それから指を三本出した。

二人とも、わかったと手をあげた。

私達は編隊で宙返りを三回やろうというのである。

敵影なし。機首を下げて速度をあげた。

西沢と太田はピタリとついている。

操縦禅をひく。

機体はこれにこたえて美しい弧を描いて上昇し、背を下にして回転する。

他の二機も、全く同じように動いた。

完全な編隊宙返りである。

このあと二回、我々は上昇し、回転し、下降してまた宙返りに入る。

地上からは一発も撃ってこない。

一機の敵機も現れない。 |

火を噴いて落ちる零戦:被弾のショックで右車輪が開いてしまった。

|

三回目の宙返りを終って機を水平におこすと、西沢が嬉しそうに笑いながら「もう一度やれ」と合図してくる。

左をみると、太田も笑いながら、同意だ、とうなずく。私もやりたくなった。

私達は敵の飛行場上空二〇〇〇メートルまで降下し、完全な編隊で宙返りを三回繰返した。

それでも、一発の高射砲弾もとんでこない。

私は大声で笑った。

6 連合軍から“歓迎”の手紙 top

二〇分後にはラエの基地に着陸した。しかし自分たちのやったことは、誰にも話さなかった。

三人だけになると、大声をあげて笑いあった。

太田は歯をみせて笑い、普段は物静かな西沢も、喜んで肩を叩きあった。

しかし、我々三人の秘密も、長くは続かなかった。

その夜、九時すぎ、伝令がやってきた。中隊長の笹井中尉の「すぐこい」という命令だった。

三人は顔を見あわせた。心配していなかったわけではない。私達は厳しい罰をくうかもしない。

笹井中尉の部屋に入るやいなや、中尉は立あがって、怒鳴った。

「これをみろ、バカども! よくこれをみろ!」

彼の顔は真っ赤で、一枚の紙――英文の手紙――を三人の顔のまえでふりまわした。

「これがなんだか、わかるかッ!」と、怒鳴る。

「わからん?いうてやろう。いいか。これはさっき、敵が飛行場におとして行ったんだ!」

この手紙にはこう書いてあった。

「ラエの司令官殿。我々は、今日我々を訪問した三人のパイロットに感心した。

我々は、彼らが飛行場上空でやった宙返りが気にいった。もう一度ここへきてくれれば、ありがたい。

みな、緑のマフラーをつけてきてもらいたい。

我々は今日、なんのおもてなしもできなかったことを残念に思っているが、つぎのときには、必ず全力をあげて歓迎したいと思っている」

私達は、笑いをこらえるのが精一杯だった。

この手紙には、ポートモレスビーの戦闘機パイロットー同のサインがしてあった。

笹井中尉は、私達三人に不動の姿勢をとらせたまま、私達の“バカバカしい行為”にたいして、ひどく小言をいった。

今後二度と、敵の飛行場上空で、軽業飛行をやってはならないと固く命令された。

7 米軍記録も零戦を激称 top

筆者は、坂井三郎氏をはじめ、日本軍パイロット達の日記と、対戦した米軍爆撃機搭乗員の持っていた記録と対照してみるという、めったにない機会にめぐまれたことがある。

このB26「マローダー」の第二十二爆撃隊の人たち、たとえばルイス・Wラオード中尉は、一九四二年のはじめ、日本軍は 「ニューギニアの制空権を確保していた」ことをすぐに認めた。

「細かいことはいえないが、B26の損失は、平均一回の飛行で、大体一五〜二五パーセントであったといえる」と語っている。

ジョン・N・ユーバンク大尉(現在准将)は、率直にこう述べている。

「米国内で、日本軍が空では米軍の相手ではなかった、といいふらしている奴はバカだ。我々が、ニューギニアやラバウル上空でお目にかかった日本軍は、ただのパイロットではない。

彼らは操縦桿を握った鬼だ。彼らは実に強かった。

米軍が精鋭をことごとく継ぎ込んで、必死のつばぜりあいをやっていたことは、全く疑いない事実であった。

そして、ラエの日本軍基地は酷いところだった。

山系をこえて一歩踏込むと、まるで、熱い炭火の上にのせられたようなものだった……それは酷いものだった。全く、酷かった。ここの日本軍パイロットは、なんとも全く、強い連中だった」 |

坂井三郎氏は、密林をこえて、ラエに低空で攻撃してきた七機のB26と戦ったときのことを回想する。 |

零戦の好敵手、B26「マローダー」爆撃機

|

「このB26爆撃機が飛行場上空に現れるまで発見できなかった。黒い爆弾が突然、滑走路で炸裂し、土砂を高くはねあげた。

私が、緊急発進しようとしているときには、早くも数機の零戦が空にかけあがり、やがて二六機以上の零戦は、みな必死になって、この逃げる七機のB26を追いかけた。

しばらくのあいだ、空中では混乱が続き、どの機も衝突をさけながら狂気のように飛び回っていた。

わずか数メートルのところで、あやうく衝突をまぬがれるという有様であった」 |

8 零戦は米軍機を拷問に top

この日、米軍爆撃機の指揮官であったジョン・N・ユーバンク大尉の言葉が、続くのである。

「我々の任務は、層雲の上を目標上空に達し、それから雲間を突破してラエに突入することであった。

完全な奇襲攻撃を意図したのである。

私が、この攻撃を指揮した。

万事、順調に進んでいた。我々は、全く成功したと考えていた。

ところが、零戦が猛然と反撃してきたのである。

不意をつかれたのは、むしろ我々のほうだった。

米爆撃機が、ラエの滑走路のはしに達するまでに、多くの零戦が、ブヨの群れのように空中に舞い上るのをみて、私は目をみばった。

零戦は離陸姿勢を立直すこともせず、そのまま、まっしぐらに突撃してきた。私は、こんな攻撃を見たことがなかった。

我々は飛行場上空を、低空でかすめるように飛び、投弾した。

後方銃座の射手は、地上か、追ってくる零戦か、どっちを撃ってよいかわからず、まごまごしていた。

私は投弾を終ると、急旋回して海面近い低空に編隊を誘導した。

零戦は狂気のように追ってくる。

我々は帰還方向へ逃げようと旋回すると、零戦も鋭い急旋回で、前上方に、我々を遮断する。

零戦は、我々に食い下がり猛撃してきた。私は“空飛ぶガラクタ”みたいになった爆撃機で基地にたどりついた。

機体はみな、深い裂けめや穴、弾痕などで一杯だった。

零戦の日本人たちは、我々を酷い拷間にかけたようなものだ。

我々には射手もいないかのように、すぐ目の前までやってくる。

持っているものを全部我々にぶちこんだ。

全く、たっぷり弾丸を喰わせてくれたもんだ」

|

|

作戦から帰還、着陸する零戦:ひらいたフラップに注意。

開戦1年半の1943年中期以降は、その王座が揺らぎ、無傷で帰還することはまれになった。

|

9 プロの“飛行機乗りだ” top

第二十二爆撃隊のジェリー・クロッソンは、日本の優秀な戦闘靉のりに立ち向ったときに、何がわかったかを、こう語る。

「そのとき、とくにしつこい一機の零戦がいた。このパイロットは我々の銃砲火を全く無視して、傍若無人に攻めてきた。

我々が、ニューギニアの北東海岸から右に旋回しようとしていたときに、再びあの零戦が突進してくるのを見つけた。

彼は右横方向から浅い急降下で近づいてきた。すごい速度だった。

旋回をしているかと思うと、突然、驚くべき速度でうなりを立てて、我々の上空にやってくる。

手を伸ばせば、とどきそうな距離まで肉薄してきた。彼は本当のプロだ。弾薬を浪費するようなことはしなかった。

すべるように目のまえに現れた。横滑りをしているのではない、全速力を出しながら、滑りこんでくるのだ。

いや、全くのベテランだった。

新米はたいてい遠くから弾丸を空中に巻き散らす。だがこのプロは、近接射撃に最良のチャンスを狙っていた。

しかし、こちらの出方をよんで、接近できないとあきらめ逃げようとした。

私の上部砲塔の射手ジョンストンがこの零戦を狙っていた。ジョンストンは、零戦が突然パッと上に下に動いたと思うと、狂ったようにひねり回るので機関砲で追うことができなかった、と報告した」 |

10 ガダルカナル上空の激戦 top

これからは、一九四二年〔昭和十七年〕八月七日となり、ガダルカナル島の上陸となって、そこで戦った多くの部隊の一つの物語となる。

この部隊は、米陸軍航空部隊の第六十七戦闘中隊である。ベルP400「エアラコブラ」〔P39の輸出用型]と古いP39の普通型の混成で飛ぶという不運な任務を帯びている部隊であった。

この第六十七中隊のパイロットの大部分は、この飛行機でニューギニア作戦を経験した人たちであった。

実際、ニューギニア戦でのベテランの一人(第八戦闘機連隊からの)バズ・ワグナーは、P400で、この戦争での最初のアメリカ軍のエースになった人である。

P39とその輸出用型のP400は、ワグナー自身がガダルカナルの作戦の直前に書いた公式の報告にのべているように「パイロットが愛情を感ずるような飛行機」ではなかった。

ワグナーの報告にはこうのべられている。

「日本軍の零戦と我々の戦闘機とのあいだでは、公平な戦いというものはめったにない。

わずかに、我々の戦闘機が装甲と防弾装置ですぐれていたことで、救われていた。

ガダルカナルの連続的な激戦のあいだ、我々は旺盛な士気をもち続けた。

しかし、明日もまた、零戦が上空高く太陽を背に猛攻をかけてくることを知っているパイロットにとって、それは長い、苦しい期間だった」 |

第六十七中隊の記録からの披粋が、これ以上の説明を必要としないほど、この間の戦況を雄弁に物語っている。

……そのとき、この隊員は、曳光弾が彼の操縦席を貫き、一機の零戦が後尾についているのを発見した。

彼はこれまでに「零戦は、非常にぜい弱に造られているので、急降下でその翼がふっとぶ」と聞かされたことがある。

そこで彼はP400で急降下に移った。その降下の途中で、右の捕助翼が曲がるのもかまわず全速力を出した。

彼が機を水平に起して、零戦の翼が舞い落ちていくのをみようと、振り返ってみると、なんと、零戦は、いぜんとして健在であり、そのうえ後尾について射撃をしてくる。

これは第六十七中隊がこれまで知ってきた相手とは違った。彼は無線電話器に向って大声で助けを求めた。

また、こんな項目もある。

……零戦は雲のなかに飛込み、急降下し、それから急上昇して、うしろ上方から六指のP副に突っこんできた。

零戦は約二〇機……P400は防御旋回に移り始めた。

グラマンF4F「ワイルドキャアト」が上方からやってきて、零戦を攻撃した。混戦がはじまった。

どこへいっても零戦がついてくる。ピュッピュッと撃ってくる。

旋回して真直ぐに急上昇するかと思うと、全くの垂直旋回をする。

第六十七中隊のパイロットは、その重い動きのにぶいP400では、身の軽い狼に、いたるところから襲われている牛の群れのような気がした。

零戦を振りはなすことは不可能であった。方法はただ一つ、雲の中に飛込むことである。そして計器によって上にでる。

相手がとびかからないうちに射撃をこころみるだけしかない。空一杯にP400は雲を求めて飛んだ。

二機か三機の零戦がそのあとを追っている……だが、我々は爆撃機がのぼれるほど、高くは上昇できるわけはない。

我々は二人のパイロットと飛行機の半分を失って、すでに知らされていたこと、零戦とは空中格闘戦はできないということを立証してしまった。 |

11 零戦の終末近づく top

この頃、彼らも、日本軍も、気がついてはいなかったが、零戦にとっての終末が近づいていたのである。

敗北は、さまざまな形で日本軍を襲おうとしていた。それは、まず多くの新鋭戦闘機として、現れることになる。

その名は「ライトニング」「コルセア」「ヘルキャット」「サンダーボルト」それに「ムスタング」であった。

新しいアメリカ軍の戦闘機が、そのどれもが零戦よりもすぐれている戦闘機が、準備されつつあったのである。

top

**************************************** |