|

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

Index丂丂1丂丂2丂丂3丂丂4丂丂5丂丂6丂丂7丂丂8

楇幃娡忋愴摤婡偺抋惗乮楇愴 3乯

嬨屲幃娡忋愴摤婡乮拞搰俙4俶俬乯丗嬨榋娡愴偺傑偊偺奀孯偺庡椡愴摤婡偱丄傑偨奀孯嵟屻偺暋梩愴摤婡偱傕偁偭偨 |

丂悽奅偺峲嬻奅偱偼慡偔柍柤偺堦奀孯巑姱偺桬婥偲寛抐偵傛偭偰丄擔杮偺愴摤婡偺愝寁巚憐偑丄撍擛丄悽奅峲嬻奅偺僩僢僾傪偒傞偙偲偵側偭偨丅奀孯峲嬻杮晹偺晹堳丄戲堜廏晇彮嵅偼堦嬨嶰巐擭乲徍榓尦擭乶偛傠丄擔杮奀孯偺愴摤婡愝寁偺曽恓傪崻杮揑偵曄峏偟側偗傟偽偩傔偩丄偲峫偊偰偄偨峲嬻娭學巑姱偺堦恖偩偭偨丅

丂偙傟傛傝傑偊丄徍榓幍擭偐傜偼偠傑偭偨幍帋僔儕乕僘丂乲幍偼徍榓幍擭丄帋偼帋嶌婡傪偝偡丅偙偺僔儕乕僘偵偼娡愴乮娡忋愴摤婡乯丄寉敋乮娡忋敋寕婡乯丄娡峌乮娡忋峌寕婡乯丄側偳偑偁偭偨乴

丂

偺愴摤婡偼媄弍揑側寚娮傕懡偔丄偙偺帋嶌娡愴傪嫞嶌偟偨嶰旽廳岺偲拞搰旘峴婡偼丄僷僀儘僢僩偐傜忋媺巑姱偵偄偨傞傑偱丄偁傜備傞棫応偺孯恖偐傜偺巀惉偲嬯忣偲偵擸傑偝傟偰偄偨丅斸敾偼傑偙偲偵庤尩偟偐偭偨丅

丂擔杮偼傾僕傾慡堟傊偺惃椡奼挘偺偨傔偵丄怴偟偄愴摤婡偵戝偒側婜懸傪偐偗偰偄偨丅

丂悽奅偺懠偺崙乆偲偼堘偭偰丄擔杮孯偼峲嬻椡偺岠壥傪廫暘偵抦偭偰偍傝丄偦偺棟榑偺嬶懱壔傪嫮椡偵偍偟恑傔偰偄偨偺偱偁偭偨丅

1 戲堜彮嵅偺堄尒偄傟傞 top

丂幍帋僔儕乕僘偺晄枮懌側寢壥偵捈柺偟偰丄擔杮奀孯摉嬊偼戲堜彮嵅偺愢偵帹傪孹偗傞擬堄傪帵偟巒傔偨丅

丂戲堜彮嵅偼丄幍帋娡愴偺愝寁惢嶌偵偁偨偭偰丄庴拲夛幮偵偁偨偊傜傟偨帪娫偑廫暘偱側偐偭偨丄偲庡挘偟偨丅

丂傑偨丄峲嬻曣娡搵嵹梡偲偟偰偺梫媮忦審偑尩偟偡偓傞丄偲偮偗偔傢偊偨丅

丂偦偺偆偊偵丄嵟傕嫋偣側偄偙偲偼丄怴偟偄孯梡婡傪偮偔傝偩偡愑擟傪偍傢偣偨媄弍恮偲夛幮偵偨偄偟偰丄摉嬊偑姳徛偟偡偓傞偲巜揈偟丄愝寁僠乕儉偼丄斵傜帺恎偺婇恾偵傕偲偯偄偰寁夋傪恑傔傞傋偒偱偁傞丄偲庡挘偟偨丅

丂擔杮奀孯偼丄嬃偔傋偒偙偲偵丄偙偺戲堜彮嵅偺堄尒傪庴擖偨偺偱偁偭偨丅

2 嬨帋扨愴偼掅梼扨梩偵 top

丂乽偙傟偼丄婰榐偵偲偳傔偰偍偐傟傞傋偒偙偲偱偁偭偨乿偲杧墇巵偼偄偆丅

丂乽嶰旽偺嬨帋扨愴乲扨嵗愴摤婡乴偼丄奀孯峲嬻杮晹偐傜寁夋梫媮彂傪帵偝傟偨偲偒丄偦偺惉岟偑曐徹偝傟偨傛偆側傕偺偱偁偭偨丅

丂偙偺梫媮彂偐傜偼丄嬻曣偵拝娡偡傞偨傔偺忦審偑丄偺偧偐傟偰偄偨偐傜偱偁傞丅

乲偙偺偨傔棯徧傕娡愴偱側偔扨愴偲側偭偨乴

丂偙偺嬨帋扨愴偵偮偄偰丄奀孯偺愝寁梫媮偼丄戝曄娙寜側堦斒揑側傕偺偱丄偙偺奐敪寁夋偵偮偄偰丄変乆愝寁僗僞僢僼偵戝暆偺帺桼傪擣傔偰偔傟偨傕偺偱偁偭偨丅

丂偙偺僗僞僢僼偼丄幍帋娡愴偺偲偒偺儊儞僶乕偑傎偲傫偳巆偭偰偍傝丄傑偨僌儖乕僾慡懱偲偟偰傕丄慜夞偺抦幆偲宱尡偲傪傕偭偰偄傞偺偱丄巹偼崱夞偺愝寁偱丄廬棃偺傗傝曽偵丄慡偔怴偟偄傾僀僨傾傪偔傢偊傞偙偲偑偱偒偨乧乧丅

丂愴摤婡偺惈擻傪岦忋偡傞偨傔偵丄嵟傕昁梫側忦審偼丄嬻婥掞峈偺尭彮偲廳検偺寉尭偱偁偭偨丅

丂巹偼丄怴偟偄愴摤婡傪愝寁偡傞偵偁偨偭偰丄偙偺擇偮偺忦審傪廳帇偟偨乧乧婎杮揑側宍偼掅梼扨梩婡偱偁偭偨乧乧嵶晹偵偄偨傞傑偱棳慄宍傪偟偰偄偨乧乧昞柺偺杸嶤掞峈傪嵟彫尷偵傊傜偡偨傔偵

乲摢晹偺暯傜側捑摢傃傚偆傪悽奅偱偼偠傔偰巊梡偟偨乴

偁傜備傞搘椡偑偼傜傢傟偨乿

3 偡偽傜偟偄嬨帋扨愴偺懍搙 top

丂堦嬨嶰屲擭乲徍榓廫擭乶擇寧巐擔丄柤屆壆杒曽巐乑僉儘偺奺柋儢尨乲偐偑傒偑偼傜乴偱僥僗僩丒僷僀儘僢僩偺妬娫憖廲巑偑怴偟偄嬨帋扨愴乲俙5俵嬨榋幃娡忋愴摤婡乴偺戞堦夞僥僗僩旘峴傪峴偭偨丅

丂偙偺擔偺梉曽丄嶰旽偺嬨帋扨愴惢嶌僌儖乕僾偼丄偐偓傝側偄婌傃偵偮偮傑傟偰偄偨丅 |

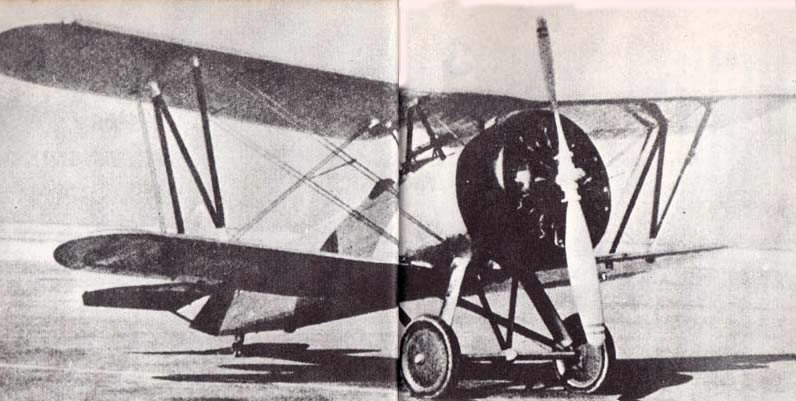

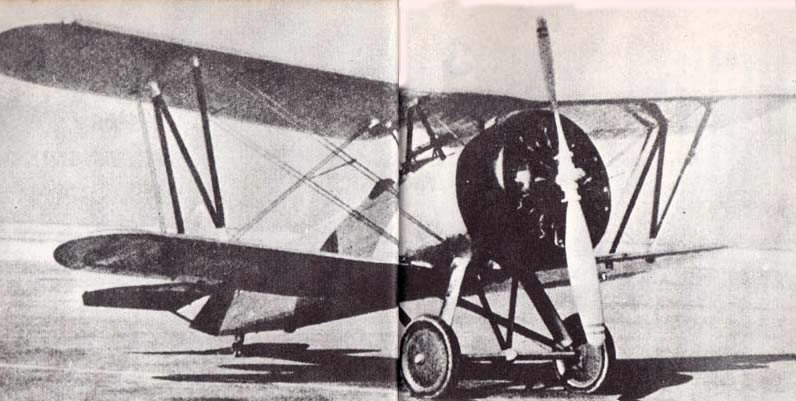

嬨帋娡愴偺帋嶌戞堦崋婡丗媡僈儖丒僞僀僾偺庡梼傪傕偭偨摿挿偁傞

宍傪偟偰偄偨丅帋尡旘峴拞丄媫崀壓偐傜傂偒偍偙偣偢捘棊偟偨

帋嶌戞擇崋婡丗偙傟傕僉儕儌儈傪偍偙偟捘棊偟偨丅

杧墇媄巘偼偙偺椉婡偺惈擻偵晄枮懌偱丄偲傕偵愝寁寁夋偐傜偼偢偝傟偨

|

丂偙偺彫偝偄帋嶌愴摤婡偼丄悈暯旘峴偱帪懍巐屲乑僉儘偵偪偐偄崅懍傪偩偟丄梫媮偝傟偨帪懍嶰屲乑僉儘傪偼傞偐偵偙偊偨偺偩偭偨丅

丂妬娫憖廲巑偼丄偁偞傗偐偵旘峴偟丄埨掕惈丄憖廲惈偑偡偖傟偰偄傞偙偲傪曬崘偟偨丅

丂偙偺偁偲偱峴傢傟偨丄嫞憟憡庤偺拞搰偺帋嶌婡偲偺斾妑怰嵏偱傕丄偙傟傪懪偪晧偐偟偨丅

丂嶰旽偼丄偡偽傜偟偄愴摤婡傪偮偔傝偁偘偨偺偩偭偨丅

丂杧墇巵偲偦偺愝寁僠乕儉偼丄偍廽偄傪偟偰偄傞傂傑側偳側偐偭偨丅斵傜偵偼丄偙偺怴偟偄帋嶌婡傪僥僗僩偡傞尩偟偄寁夋傗丄嬻曣拝娡梡偺僼僢僋傪偲傝偮偗傞巇帠側偳偑懸偭偰偄偨丅

丂擇偮偺栤戣偑偡偖偱偰偒偨丅戝偒側嬄妏乲梼柺偲悈暯柺偲偺妏搙乶偱旘傇偲丄偲偒偵寖偟偄僺僢僠儞僌乲偨偰備傟乴傪偍偙偡偙偲偱丄偙傟偼愴摤婡偵偲偭偰偼抳柦揑偱偁傝丄廋惓偡傞昁梫偑偁偭偨丅

丂戞擇偼拝棨偺栤戣偱偁偭偨丅偙偺婡偼拝棨偟傛偆偲偟偰抧柺偵嬤偯偔偲丄崀壓懍搙偑偵傇偭偰丄側偐側偐愙抧偱偒側偄孹岦傪傕偭偰偄偨丅

丂庡梼偺夵憿偱丄僺僢僠儞僌偼側偔側傝丄僼儔僢僾乲偝偘梼丅棧拝棨偺偲偒庡梼偺嬄妏丄柺愊傪憹壛偡傞憰抲乴偺嵦梡偱嬻婥掞峈傪憹偟丄戞擇偺栤戣傕夝寛偟偨丅

丂嬨帋扨愴偼僥僗僩拞偵丄崅椙嶰擇乑乑儊乕僩儖偱偺悈暯旘峴偱嵟崅懍帪巐屲乑僉儘傪偩偟偨丅偙傟偼嬃偔傋偒悢帤偱偁偭偨丅傑偨忋徃懍搙傕傛偔屲乑乑乑儊乕僩儖偺崅搙傑偱屲暘屲巐昩偺婰榐傪偩偟偨丅

丂偙偺嬨帋扨幆偵偔傜傋偰丄堦嬨嶰巐擭乲徍榓嬨擭乴偺塸崙偺僌儘僗僞乕乽僌儔僕僄乕僞乕乿愴摤婡偼丄儓乕儘僢僷偺愱栧壠偺偁偄偩偱悽奅嵟桪廏偲偝傟偰偄偨偑丄偦偺婰榐偼崅搙巐巐乑乑儊乕僩儖偱帪懍巐乑乑僉儘丄巐屲乑乑儊乕僩儖偺崅搙傑偱巐暘敧昩偱偁偭偨丅

丂嬨帋扨愴俙5俵偺帋尡旘峴偼戝惉岟偱丄擔杮奀孯偼偨偩偪偵丄奜崙偺旘峴婡夛幮偵愴摤婡偺敪拲傪庢徚偟偨傎偳偱偁偭偨丅偙偺偲偒奀孯偑敪拲傪宲懕偟偨偺偼丄俙5俵偵斾妑僥僗僩偟偰傒偨偄偲峫偊偰偄偨僼儔儞僗偺僨儃傾僠乕僰俢屲堦乑偺擇婡偩偗偱偁偭偨丅偦偟偰丄偙偺僥僗僩偱傕擔杮奀孯偼俙5俵偵偨偄偡傞怣棅傪傆偐傔偨丅

偙偺怴宆愴摤婡偼丄柧傜偐偵僨億傾僠乕僰傛傝丄偡偖傟偰偄偨偺偱偁傞丅

丂徍榓廫堦擭丄嬨帋扨愴偼丄嬨榋幃娡忋愴摤婡偲偟偰惂幃嵦梡偝傟丄惢嶌柦椷偑弌偨丅捠嶼掁堦愮婡偑嶰旽偲嵅悽曐奀孯岺彵丄偦傟偵嬨廈旘峴婡偵傛偭偰惢嶌偝傟偨丅

丂偟偐偟愴摤婡偵偲偭偰偺丄杮摉偺僥僗僩偼幚愴偱偁傞丅俙5俵偺僥僗僩旘峴傗惈擻帋尡偱偼惉岟偟偨傕偺偺丄愴応偱僷僀儘僢僩偨偪偑丄揋婡傪寕攋偟偰旘傫偱傒傞傑偱偼丄偦偺惉岟偼廫暘偵棫徹偝傟偨偲偼偄偊側偄丅

丂堦嬨嶰幍擭乲徍榓廫擇擭乴巟撨帠曄偑偼偠傑傝奼戝偟偨偙偲偑丄俙5俵嬨榋幃愴摤婡傪梊婜偟偨傛傝傕憗偔愴摤偵嶲壛偝偣傞偙偲偵側偭偨丅

丂傑偨廀梫偺憹戝傕梊憐埲忋偱偁偭偨丅

4 敋寕婡偼愴摤婡偵偐側傢偸 top

丂偙偺偙傠擔杮孯偼丄偄偤傫偲偟偰丄媫崀壓敋寕婡偲悈暯敋寕婡傪拞怱偲偡傞愴朄傪偲偭偰偄偨丅偙偺愴朄偼敋寕婡偑愴摤婡偺岇塹側偟偱弌寕偟偨応崌丄拞崙孯偺杊嬻愴摤婡偺廤拞峌寕傪偆偗丄傂偳偄懝奞傪偆偗偨丅

丂杊屼偡傞愴摤婡偼丄拞崙恖丄暷崙恖丄僼儔儞僗恖丄僀僞儕傾恖丄偐側傝偺僪僀僣恖丄偦偟偰僜楢恖偵傛偭偰憖廲偝傟偰偄偨丅僷僀儘僢僩偺崙愋傗奺崙惢偺偄傠偄傠側愴摤婡側偳偼丄擔杮孯偵偲偭偰戝偟偨栤戣偱偼側偐偭偨丅

丂偨偩擔杮孯傪嬃偐偟偨偺偼丄敋寕婡戉偑儊僠儍儊僠儍偵傗傜傟傞偲偄偆偙偲偩偭偨丅

丂偙偺偙傠偺偙偲偵偮偄偰丄墱媨惓晲巵乲尦奀孯拞嵅乴偼丄偙偆偺傋偰偄傞丅

乽変乆偺旘峴婡偲僷僀儘僢僩偺桪廏偝偵傕偐偐傢傜偢丄奀孯峲嬻戉偼帠曄偺弶婜丄旕忢側懝奞傪偆偗偨丅

敋寕婡偩偗偵傛傞弌寕偼丄挿嫍棧峌寕偺媄弍偵偮偄偰傑側傫偩偙偲傕懡偐偭偨偑丄偙偺偨傔偵巟暐偭偨戙彏偼戝偒側傕偺偩偭偨丅

丂変乆偼乬敋寕婡偼愴摤婡偺揋偱偼側偄乭偲偄偆偙偲傪巚偄抦傜偝傟偨丅

丂嬻曣亀壛夑亁偺峌寕婡偼丄傂偳偄懝奞傪偆偗偨丅堦擇婡偺敧嬨幃娡忋峌寕婡乲徍榓巐擭惂幃嵦梡乴偺堦戉偼丄旘峴戉挿娾堜彮嵅偵傂偒偄傜傟偰丄敧寧廫幍擔丄峐廈偵峌寕傪偐偗偨丅

丂埆揤岓偺偨傔偵梊掕偝傟偨愴摤婡戉偲崌棳偱偒偢丄栚昗嬤偔偺忋嬻偱偙偺敋寕婡戉偼揋愴摤婡戉偺寎寕傪偆偗偨丅

丂堦擇婡偺偆偪堦堦婡偑寕捘偝傟偨丅

丂巆偭偨堦婡偺揷拞拞堁偼丄偦偺寠偩傜偗偺彎偮偄偨敋寕婡傪憖廲偟丄傗偭偲偺巚偄偱曣娡偵偨偳傝偮偄偨丅

丂傕偟丄斵偑婣娨偱偒側偐偭偨傜丄偙偺峌寕戉偺塣柦偼慡偔傢偐傜側偐偭偨偵堘偄側偄乿 |

丂愴摤婡偺墖岇偺偁傞偲偒偼丄偙偺傛偆側偙偲偼婲傜側偐偭偨丅偙偺帠幚偐傜丄擔杮奀孯偼恦懍偵懳嶔傪偨偰偨丅

丂乽壛夑乿偼偨偩偪偵嵅悽曐孯峘偵屇傃栠偝傟丄怴偟偄嬨榋幃娡忋愴摤婡偑搵嵹偝傟偨丅

5 扨梩偺嬨榋娡愴拞崙戝棨偱妶桇 top

丂拞崙偺搒巗傗孯帠巤愝傪傑傕偭偰偄傞愴摤婡偺僷僀儘僢僩偨偪偼丄擔杮偺峲嬻曣娡偑怴宆偺愴摤婡傪愊傫偱愴応偵岦偭偰偄傞偙偲偼丄柌偵傕抦傜側偐偭偨丅

丂偙傟傑偱偵愴偭偨擔杮孯偺愴摤婡偼丄偡偖傟偨嬻愴惈擻偼傕偭偰偄偨偑丄懍搙偺抶偄暋梩婡乲嬨屲幃娡愴乴偱偁偭偨丅偙傟傑偱偼旘峴婡帺懱偺桪楎傛傝傕丄婏廝偲僷僀儘僢僩偺榬慜偑彑攕傪寛掕偟偰偄偨丅

丂偙傟偑丄傒側曄傠偆偲偟偰偄偨丅

丂嬨榋娡愴偼僗儅亅僩側扨梩婡偱偁偭偨丅偦偟偰偙偺愴摤婡偼戝傊傫側崅懍椡傪傕偭偰偄偨丅

丂拞崙孯偺僷僀儘僢僩偨偪偼丄嬨榋娡愴偑丄傓偒偩偟偺憖廲惾側偺偵婥偑偮偄偰丄傃偭偔傝偟偨丅

丂儓乕儘僢僷偱偼丄晽朳偮偒偺憖廲惾偑嵦梡偝傟偼偠傔偰偄偨偐傜偱偁傞丅

丂偙傟偼晽朳偮偒偺嬨榋娡愴偱旘傫偩僷僀儘僢僩偑丄偦傟偑帇奅傪埆偔偡傞偲嫮偔峈媍偟偨偺偱丄媫偄偱晽杊傪偲傝偼偢偟丄慜晹晽杊僈儔僗偩偗偺傓偒偩偟嵗惾偵側偍偟偨偺偩偭偨丅

丂堦嬨嶰幍擭乲徍榓廫擇擭乴嬨寧廫嬨擔丄偙偺怴宆愴摤婡偼偼偠傔偰愴摤偵嶲壛偟偨丅

丂撿嫗傪嬻廝偡傞戞擇楢崌峲嬻戉偺岇塹偺偨傔弌寕偟偨偺偱偁傞丅

丂拞崙孯偺杊嬻愴摤婡戉偼庤偖偡偹傂偄偰傑偪偐傑偊偰偄偨丅

丂偙傟傑偱丄斵傜偼丄側傫偲側偔擔杮偺敋寕戉傪寕攋偟偰丄怴偟偄寣偵偆偊偰偄偨丅

丂峌寕戉偼丄惷偐偵帪傪傑偭偰偄偨丅崱擔偼怴宆愴摤婡戉偑偮偄偰偄傞丅偦偟偰桪廏側愴摤戉巜婗姱偑偄偨丅

丂偦傟偼壀懞婎壒丄尮揷幚椉彮嵅丄栰懞椆夘丄撿嫿栁復偺椉戝堁偱丄偄偢傟傕奀孯偒偭偰偺柤僷僀儘僢僩偱偁偭偨丅

丂拞崙孯偺愴摤婡偵偼丄暷崙偺儃乕僀儞僌俹26丄僇乕僠僗偺乽儂乕僋乿俫丄乽儂乕僋乿嘨丄偦傟偵僀僞儕傾偺僼傿傾僢僩側偳偑娷傑傟偰偄偨丅

丂拞崙孯偼擔杮孯偺敋寕婡戉偲愴摤婡戉偵嶦摓偟偨丅愴摤偑怴偟偄條憡傪帵偡傑偱偵偼丄帪娫偼偐偐傜側偐偭偨丅擔杮孯偑寕攋偡傞懁偵傑傢傝丄嫲傞傋偒岠棪傪傕偭偰丄偦偺擟柋傪払惉偟偨丅

丂嬨榋娡愴偼丄崿惉偺拞崙孯偺偳偺愴摤婡傛傝傕悈暯旘峴偱懍偔丄忋徃懍搙偱傑偝傝丄拞崙孯偺暋梩愴摤婡傕偱偒側偄傛偆側丄偁偞傗偐側慁夞傪傗偭偰偺偗偨丅

丂偮偯偔悢廡娫丄嬻拞愴偺婯柾偼戝偒偔側傝丄寖偟偝傪傑偟偨丅

丂偦偟偰擔杮孯偼丄偙偺怴偟偄嬨榋娡愴偵傛偭偰丄廔巒傃偭偔傝偡傞傛偆側愴壥傪偁偘偨丅

丂擔杮孯偼嬨榋娡愴傪岇塹偵偮偗偰丄媫崀壓敋寕婡偵傛傞嬻廝傪廤拞揑偵峴偭偨丅拞崙孯偼丄偦偺戝懝奞傪曗廩偡傞偨傔偵丄昁巰偵側偭偰怴偟偄愴摤婡傪偁偮傔偨丅

丂慜弎偺婡庬偺傎偐偵丄僀僊儕僗偺僌儘僗僞乕乽僌儔僕僄乕僞乕乿傗丄僜楢偺乽僀亅15乿乽僀亅16乿側偳傕愴摤偵搳擖偝傟偨丅

丂傑偡傑偡榬慜傪偁偘偨擔杮偺愴摤婡戉偼丄怴偟偔摓拝偡傞揋婡偵丄懅傕偮偐偣偢丄抶偄偐偐偭偨丅

丂偦偟偰擇儠寧娫偵嬨榋娡愴偼丄嬻偐傜拞崙孯愴摤婡傪慡偔嬱拃偟偰偟傑偭偨丅

丂偙偺帪婜偺嵟屻偺愴偄偼堦嬨嶰幍擭丂乲徍榓廫擇擭乴廫擇寧擇擔偱偁偭偨丅偙偺擔丄撿嫿戝堁偺巜婗偡傞嬨榋娡愴偺堦戉偼丄撿嫗忋嬻偱寎寕偡傞僜楢惢億儕僇儖億僼乽僀亅16乿偺堦戉丄堦擇婡拞堦乑婡傪寕捘偡傞偲偄偆戝愴壥傪偁偘偨丅

丂擔杮孯偼堦婡偺懝奞傕側偔愴応傪偼側傟偨偺偱偁偭偨丅 |

堦嬨嶰幍擭乮徍榓廫擇擭乯撿徆嬻廝偵嶲壛偟偨妦懞暫憘偼丄

嬨榋幃愴摤婡傪憖廲丄懱摉偨傝偱揋婡傪寕捘偟丄

嵍梼偺敿暘傪幐偭偨偑丄柍帠婣娨偟丄崙柉揑塸梇偲側偭偨丅

|

6 暋梩偺帪戙抶傟傪幚徹 top

丂拞崙戝棨忋嬻偱偺峲嬻愴偺戞堦婜偼廔偭偨丅偦偟偰擔杮孯偼栤戣側偔埑搢揑側彑棙幰偱偁偭偨丅

丂俙5俵嬨榋幃愴摤婡偑嶲壛偡傞愴偄偼悢懡偔偁偭偨偑丄惈擻偺桪廏偝偵偮偄偰偼丄慡偔栤戣偼側偐偭偨丅

丂墱媨巵偼丄偙偺帪婜偺峲嬻愴傪夞屭偟偰丄偙偆偺傋偰偄傞丅

丂乽擔杮奀孯偼丄偙傟傜偺愴摤偐傜丄怴偟偄愴弍傗嶌愴偵偮偄偰懡偔偺嫵孭傪偊偨丅偦傟偼偲偔偵丄

丂丂嘆丂奀忋偱孭楙偝傟偨峲嬻晹戉偼丄摿暿側孭楙傪偟側偄偱傕丄棨忋偱棫攈偵擟柋傪壥偡偙偲偑偱偒傞

丂丂嘇丂棨忋嶌愴偱傕丄奀忋嶌愴偱傕丄彑攕偺僇僊偼惂嬻尃偵偁傞偲偄偆偙偲偱偁偭偨乿 |

丂偙偺嬨榋幃乲俙5俵乴愴摤婡偺幚愴偱偺偡偖傟偨惉壥偼丄塣摦惈偵廳揰傪偍偄偨暋梩愴摤婡傪巟帩偟偰偄偨恖偨偪偺堄尒傪寛掕揑偵偆偪傗傇傝丄擔杮奀孯偱挿偔懕偄偨榑憟偵廔巭晞傪偆偭偨丅

丂嬨屲幃娡忋愴摤婡乲暋梩婡乴偼丄偦偺偡偖傟偨慁夞惈擻偼擣傔傞偲偟偰傕丄峲懕椡偑彮側偄偙偲丄懍搙偺抶偄偙偲偐傜丄偡偱偵夁嫀偺愴摤婡偲側偭偨丅

丂偙傟傜擇偮偺愴摤婡偺偳偪傜偑丄幚愴偱偡偖傟偰偄傞偐傪寛掕偡傞偨傔偵丄擔巟帠曄偱偺嵟廔揑僥僗僩偑昁梫偩偭偨傢偗偱偁傞丅

嬨榋幃棨忋峌寕婡偼髸険媿趥虌銟Z幃娡嵹偲軅緪畭虠p偵側傜側偄楇愴偵岇塹偝傟偰拞崙奺抧傪敋寕偟偨 |

7 峲懕椡傕偲傔偰廫擇帋寁夋 top

丂擔杮奀孯偑拲堄傪偼傜偭偨暿偺嫵孭偑偁偭偨丅

丂拞崙偱偺峲嬻愴偼丄抧忋巻偲摨條偵挿婜偺丄媇惖偺偍偍偄丄偦偟偰峀戝側戝棨偵傂傠偑偭偰備偔傕偺偵側傞偲峫偊傜傟偨丅偦偟偰丄傕偟擔杮偺峲嬻晹戉偑丄偮偹偵峌寕傪嫮峴偟丄戞堦慄傪偼傞偐偵偙偊偰丄揋偺屻曽偵懪寕傪偔傢偊傞偲偄偆廬棃偺愴朄傪庢傝懕偗偰偄偔側傜偽丄敋寕婡偼岇塹愴摤婡偺峲懕嫍棧偺尷奅傪偙偊偰丄扨撈偱揋偺峌寕偵偝傜偝傟傞偙偲偵側傞偲偄偆偙偲偱偁偭偨丅

丂嬨榋娡愴偼峲懕椡偑偙偺揰偵偮偄偰偼晄廫暘偱偁偭偨丅偙傟埲奜偵偮偄偰偼丄傎偲傫偳偡傋偰偺愴摤忋偺梫媮傪枮懌偝偣偰偄偨偑丄忣惃偼偄偮傑偱傕晄曄偱偼側偄偲偄偆偙偲傪擔杮奀孯偼抦偭偰偄偨丅

丂偦偟偰丄偄偢傟偼敋孯婡傪揋抧傆偐偔弌寕偝偣偹偽側傜側偔側傞偱偁傠偆丅

丂偟偐傕愴摤婡偺岇塹側偟偵偱偁傞丅奀孯偺忋憌晹偵偲偭偰丄偙偺寢壥偼丄柧傜偐偵梊尒偡傞偙偲偑偱偒偨丅

丂岇塹愴摤婡側偟偺敋寕婡偼杊屼偡傞揋愴摤婡偺僄僕僉偵偟偐偡偓側偄丄偲丅

丂偙偺栤戣傪夝寛偡傞偨傔偵偼丄懌偺挿偄愴摤婡傪奐敪偡傞偟偐側偄丅擔杮奀孯偼丄偙偙偵廫擇帋寁夋傪敪懌偝偣偨丅

丂偙偺帋嶌偐傜楇愴偑惗傑傟偨偺偱偁傞偑丄偦傟偑幚梡偲側傞偵偼丄傑偩偟偽傜偔帪娫偑偐偐傞丅

丂偙偺娫丄擔杮奀孯偑丄堦斣嫲傟偰偄偨偙偲偑帠幚偲側偭偰偁傜傢傟偨丅

丂敋寕婡傪拞崙墱抧傆偐偔恑峌偝偣偹偽側傜側偔側偭偨偺偱偁傞丅

丂丂墱嶳巵偼偄偆丅

乽嬨榋娡愴偺峲懕椡偑彮側偄偨傔乧乧丂揋愴摤婡偺傑偪偐傑偊偰偄傞栚揑抧傑偱敋寕婡傪岇塹偟偰備偔偙偲偑偱偒側偐偭偨丅

丂変乆偼丄旕忢側懝奞傪偆偗偨乧乧壗夞偐偺弌寕偱丄敋寕婡偺懝幐丄懝彎偺斾棪偼堦乑僷乕僙儞僩偲偄偆抳柦揑側悢帤偵偨偭偟偨丅

丂偙偺懝奞偺彮側偔偲傕敿暘偼揋愴摤婡偵傛傞傕偺偱丄巆傝偼懳嬻朇壩偵傛傞傕偺偱偁偭偨丅

丂偙偺岲傑偟偔側偄忣惃偼丄栚昗忋嬻偺惂嬻尃傪摼傞偙偲偵傛偭偰偩偗尭彮偡傞偙偲偑偱偒傞偺偱偁偭偨乿 |

丂偙偺梫媮偵偙偨偊偰偔傟傞偺偑楇愴偱偁傞丅偦偟偰丄偦傟偼偡偱偵奐敪傪媫偑傟偰偄偨丅

丂墱媨巵偑嫮挷偟偨傛偆偵丄拞崙忋嬻偵偍偗傞嬨榋幃娡愴偺惉岟偼丄懡偔偺掞峈偵偆偪偐偭偨丅

丂杧墇擇榊巵偼丄楇愴偺奐敪偺弶婜偺偙偲傪岅偭偨偲偒偵偙偺偙偲偵傆傟偰

| 乽嬨榋幃娡愴偺惉岟偵傛偭偰奀孯偼偦偺帪戙抶傟偵側偭偨愝寁峔憐傪傆傝偡偰偰丄崅搙偺惈擻偺婎慴偲側傞峲嬻椡妛揑側妚怴傪庢擖傟傞傛偆偵側偭偨乿 |

丂偲偺傋偰偄傞丅

8 廫擇帋娡愴偵尩偟偄梫媮 top

丂堦嬨嶰幍擭乲徍榓廫擇擭乶屲寧廫嬨擔丄奀孯偼嶰旽偲拞搰偺椉幮偵偨偄偟偰廫擇帋娡忋愴摤婡偺愝寁梫媮偺尨埬傪庤搉偟偨丅

丂偙偺愴摤婡偑嬨榋幃偵偲偭偰偐傢傞傕偺偲側傞偺偱偁偭偨丅

丂偦偺岎戙偼梊婜偟偨傛傝傕憗偐偭偨丅

丂傾僕傾偱偼愴憟偑峴傢傟偰偍傝丄擔杮偼惃椡奼挘偺峔憐偵偄偳傫偱偔傞奜崙偺朩奞偵懳峈偟偰丄偄偨傞偲偙傠偱孯帠椡偺嫮壔傪偼偐偭偰偄偨丅

丂偟偨偑偭偰丄擔杮奀孯偼丄偙偺怴偟偄愴摤婡偼丄梊掕偝傟偨傛傝傕傕偭偲憗偔昁梫偵側傞偙偲偑偁傠偆偲峫偊丄摨帪偵丄儓乕儘僢僷奺崙偱偺愴摤婡偺敪払偲惈擻偵傕栚傪岦偗偰丄崱枠偺愝寁梫媮傪廋惓偟丄偝傜偵崅搙偺惈擻傪梫媮偟偨偺偱偁偭偨丅

丂廫擇帋愴摤婡偵偨偄偡傞堦斒揑側梫媮偼偮偓偺偲偍傝偱偁偭偨丅

丂嘆丂栚揑亖寎寕愴摤婡偲偟偰丄峌寕偟偰偔傞揋偺敋寕婡傪寕柵偟偆傞傕偺丅偦偟偰岇塹愴摤婡偲偟偰丄揋偺寎寕婡傛傝傕桪廏側嬻愴惈擻傪偦側偊傞傕偺丅

丂嘇丂懍搙亖崅搙巐乑乑乑儊乕僩儖偺悈暯旘峴偱丄嵟崅帪懍屲乑乑僉儘埲忋偱偁傞偙偲丅

丂嘊丂忋徃椡亖崅搙嶰乑乑乑儊乕僩儖傑偱嶰暘嶰乑昩埲撪丅

丂嘋丂峲懕椡亖惓婯忬懺丄崅搙嶰乑乑乑儊乕僩儖偱丄岞徧攏椡堦帪娫堦乑暘乣堦帪娫敿丅夁壸廳忬懺乲曗彆擱椏僞儞僋乴丄崅搙嶰乑乑乑儊乕僩儖偱丄岞徧攏椡堦帪娫敿乣擇帪娫丅弰峲懍搙偱榋乣敧帪娫丅

丂嘍丂棧棨妸憱嫍棧亖岦偐偄晽帪懍巐敧僉儘偺偲偒偵幍乑儊乕僩儖埲壓丅

丂嘐丂拝棨懍搙亖帪懍堦乑幍僉儘埲壓丅

丂嘑丂妸嬻崀壓棪亖枅暘擇堦乑乣擇巐乑儊乕僩儖丅

丂嘒丂嬻愴惈擻亖彮側偔偲傕嬨榋幃娡愴偵楎傜偸偙偲丅

丂嘓丂晲憰亖擇乑儈儕婡娭朇乲擔杮奀孯偱偼婡廵偲偄偭偨乴擇掟幍丒幍儈儕婡娭廵擇掟丅

丂嘔丂敋抏亖嶰乑僉儘敋抏擇屄乲夁壸廳乴榋乑僉儘敋抏堦屄乲夁壸廳乴

丂嘕丂柍慄婡亖嬨榋幃嬻堦崋柍慄婡丅僋幃嬻嶰崋柍慄婣娨憰抲乲曽岦扵抦婡乴

丂嘖丂偦偺懠偺攇旛傝巁慺媧恖攇抲丅徚壩丂憰抲丅栭娫徠柧憰抲丅堦斒寁婍丅

丂偙偺廫擇帋偺梫枛彂偼丄杧墇偺僠乕儉偑嬨榋幃娡愴偵偍偄偰払惉偟偨傕偺傛傝傕丄偼傞偐偵旘桇揑側恑曕傪梫媮偟偨傕偺偱偁偭偨丅

丂擔杮偺媄弍幰偨偪偼丄奀孯偐傜弌偝傟偨偙偺惈擻偺梫媮偵傃偭偔傝偟偨丅

丂偦傟偼丄懍搙丄忋徃椡丄晲憰側偳偱偼丄擔杮偵偍偗傞丄偦偟偰幚嵺偵丄悽奅偺嵟崅偺悈弨偱偁偭偨偐傜偱偁傞丅

丂偦偺偆偊丄偙偺嶰旽偺愝寁僠乕儉偼丄峲懕椡偲嬻愴惈擻偵偮偄偰丄抐慠悈弨傪忋夞傞傕偺傪偮偔傞偙偲傪梫媮偝傟偨偺偱偁傞丅

丂偙傟偵偮偄偰杧墇巵偼偮偓偺傛偆偵偺傋偰偄傞丅

丂乽偙偺奀孯偺梫媮偼偙傟傑偱擔杮偱傕偭偰偄偨媄弍悈弨傪偙偊偨傕偺偱偁偭偨丅

丂偙偺怴偟偄愴摤婡偵偨偄偡傞梫媮傪枮懌偝偣傞偙偲偼丄柧傜偐偵丄晛捠偺傗傝曽偱偼晄壜擻偱偁偭偨丅

丂偦偺懍搙丄忋徃椡丄慁夞惈擻丄峲懕椡丄僷僀儘僢僩偺帇奅丄棧棨偍傛傃拝棨惈擻偵偮偄偰偺梫媮偼偳傟傪偲偭偰傕丄悽奅偱嵟傕傛偄愴摤婡偺偡偖傟偨屄乆偺摿挿偵傂偲偟偄偐丄偁傞偄偼偦傟傪忋夞傞傕偺偱偁偭偨偐傜偱偁傞丅

丂廫擇帋寁夋偱偺峲懕椡偺戝偒偄偙偲偼丄愴摤婡偲偟偰偼妚柦揑偱偁傞柍慄婣娨憰抲傪巊梡偡傞偲偄偆偙偲偱傕傢偐傞偱偁傠偆丅

丂傑偨堦嬨嶰乑擭戙屻敿偺愴摤婡偱丄擇乑儈儕婡娭朇傪憰旛偟偨傕偺偼彮側偄丅

丂偦傟傪傕偭偰偄偨傕偺傕丄幚尡揑側傕偺偱丄幚梡揑憰旛偱偼側偐偭偨丅

丂愝寁幰偨偪偑丄偙偺梼撪偵憰旛偡傞婡娭朇偼柦拞棪偑埆偄偨傔偵巀惉偟側偐偭偨偐傜偱偁傞丅

丂旘峴婡偵偨偄偡傞梫媮偑揔愗偱偁傞偐偳偆偐偼丄愝寁寁夋奐巒偺悢擭屻偵偍偗傞偦偺惈擻偺暘愅偲丄奜崙偺愝寁偺彨棃偵梊婜偝傟傞恑曕偲傪斾妑偟偰傒偰丄偼偠傔偰敾抐偱偒傞傕偺偱偁傞丅

丂巹偼堦嬨嶰幍擭乲徍榓廫擇擭乴偵偍偗傞擔杮偺岺嬈椡傪婎慴偲偟偰丄廫擇帋娡愴偑戞堦慄婡偲側傞傑偱偵偼丄嶰儠擭偼偐偐傞偱偁傠偆偲梊憐偟偨丅

丂愝寁偺巇帠偵堦擭丄帋嶌婡惢嶌偵榋儠寧丄偁偲堦擭傪帋尡旘峴偲夵憿丄偦偟偰側偍榋儠寧傪嵟弶偺彫婯柾偺検嶻偵丄偲姩掕偟偨丅

丂偙偺嶰擭偲偄偆悢帤偼丄奺婜娫偼屳偄偵廳側傝偁偄丄偦偟偰傑偨憡摉側媄弍揑曄峏偑奀孯偐傜柦椷偝傟傞偙偲偺偁傞偙偲傕姩掕偵偄傟偰偄偨乿 |

9 杧墇僠乕儉愝寁偵拝庤 top

丂堦嬨嶰敧擭乲徍榓廫嶰擭乴堦寧廫幍擔丄奀孯偲柉娫偺崌摨偺尋媶夛偑墶恵夑偱傂傜偐傟偨丅

丂偙偺惾忋丄屲擔慜偵拞崙偺愴慄偐傜偐偊偭偨偽偐傝偺攈弌奀孯彮嵅偼丄愴応偱摼偨嫵孭傪徻偟偔愢柧偟丄偙傟傜傪愴摤婡偺愝寁偵偄偐偵庢擖傟傞傋偒偐偵偮偄偰偺傋偨丅

丂偙偺尮揷彮嵅偺敪尵偼丄寖偟偄摙媍偺岥壩傪偒偭偨傕偺偱偁偭偨丅

丂奀孯懁偼怴偟偄廫擇帋愴摤婡偵偨偄偡傞梫媮傪孞曉偟愢柧偟丄崅搙偺惈擻偺梫媮偑枮懌偝傟側偗傟偽側傜側偄偙偲傪嫮挷偟偨丅

丂懡偔偺媄弍幰偨偪偼丄柧傜偐偵崲榝偟偰丄棪捈偵偙偺梫媮偼晄壜擻偱偁傞偲偺傋偨偑丄奀孯懁偼備偢傜側偐偭偨丅

丂拞搰旘峴婡偺戙昞幰偼丄偙偺怴愴摤婡偼乽寶憿偡傞偙偲偼偱偒側偄乿偲偺傋丄怴愴摤婡偺嫞憟帋嶌偐傜傂偒偝偑偭偨丅

丂偦偙偱杧墇擇榊媄巘埲壓偺嶰旽僠乕儉偩偗偵側偭偨丅

丂偙偺巇帠偱偐傟傪曗嵅偡傞傕偺偼丄慮崻壝擭丄搶忦婸梇偑寁嶼偺巇帠傪丄慮崻偲媑愳媊梇偑峔憿偺巇帠傪丄堜忋揱堦榊偲揷拞惓懢榊偑摦椡鋨憰偺尋媶偵丄敥拞暉愹偑晲憰偲曗彆憰旛傪丄壛摗掕旻偲怷晲朏偺椉巵偑崀拝憰抲傪扴摉偟偨丅

丂怴偟偄愴摤婡偼偦偺抋惗偺嵟弶偺恮捝婜偵偼偄偭偨丅

10 廳検偲嬻婥掞峈傪寉尭 top

丂偙偺怴愴摤婡偺敪摦婡偲偟偰丄杧墇僠乕儉偼攏椡壸廳乲慡旛廳検傪攏椡悢偱妱偭偨傕偺乴偵偮偄偰偺奀孯偺梫媮偐傜妱傝偩偟偰丄嶰旽乽悙惎乿堦嶰宆敪摦婡傪慖掕偟偨丅

丂偙傟偼堦巐婥摏暋楍惎宍偱嵟戝敧幍屲攏椡偑弌偣傞傕偺偱偁偭偨丅

丂偙偺敪摦婡偼丄寉検偱偁傞偙偲偲彫宆偱偁傞偙偲偱丄偲偔偵廫擇帋娡愴偺愝寁偵揔崌偟偰偄偨丅

丂僾儘儁儔偼丄壗搙偐偄傠偄傠偪偑偭偨宆傪幚尡偟偰傒偰丄奀孯偼廧桭丒僴儈儖僩儞偺峆懍偺僾儘儁儔傪憰旛偡傞偙偲傪巜椷偟偨丅

丂峆懍僾儘儁儔偱丄廫擇帋娡愴偼敪摦婡偺惓婯弌椡傪僼儖偵棙梡偱偒傞偙偲偵側偭偨丅

丂弌椡偵尷搙偺偁傞敪摦婡傪傕偮愴摤婡偺惈擻偺僇僊偼丄廳検偲嬻婥掞峈偺嫞墘偱偁傞丅

丂乽廳検偺寉尭偼乿偲杧墇巵偼偄偆丅

丂乽愝寁寁曓偺側偐偱嵟傕廳梫側栚昗偺堦偮偱偁偭偨丅変乆偼丄庡梼傪堦枃偵偮偔傝丄拞墰挷偲奜梼偲偺娫偺戝偒偔偰偐偝偽傞寢崌嬥嬶傪偺偧偒丄摲懱偲庡挷偲偺寢崌偵偩偗寉偄嬥嬶傪偮偐偭偨丅 |

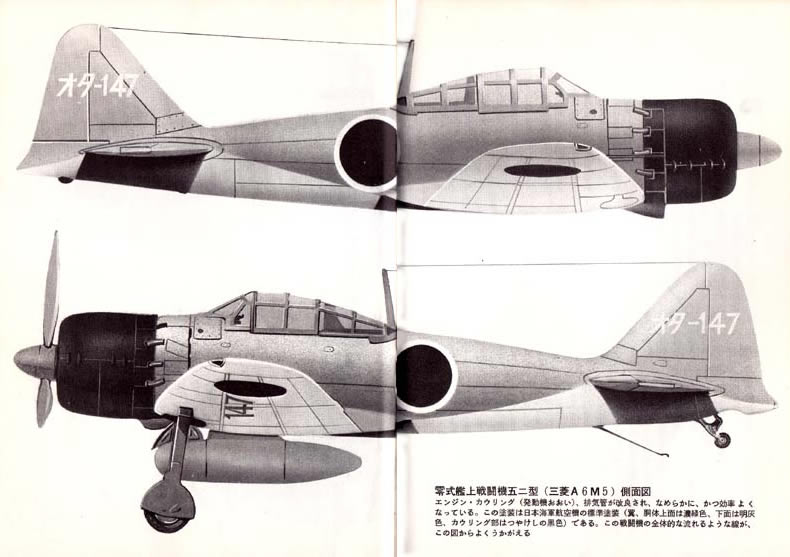

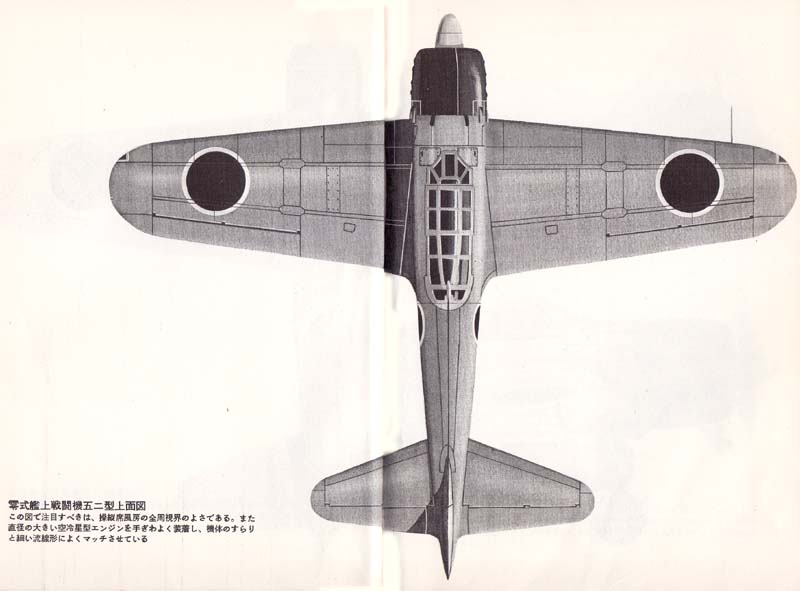

嬨榋幃娡忋愴摤婡乮嶰旽俙5俵乽僋儘乕僪乿乯丗擹椢怓偵敀傇偪偺擔偺娵傪偮偗偨揾憰偼1943擭C徍榓18擭偮埲屻偺擔杮奀孯偺昗弨揾憰偱偁偭偨丅摉帪丄楙廗婡偲偟偰巊梡偝傟偰偄偨 |

丂変乆偼丄偙偺廳検偲偺愴偄偵丄怴偟偄嵽椏偺廧桭偺挻乆僕儏儔儖儈儞俤俽俢偲偄偆傕偺傪庡寘乲偟傘偘偨乴偵巊梡偟偰惉岟偟偨丅庡梼偲摲懱偲偼敿塱媣揑偵愙崌偟側偄偱丄変乆偼丄摲懱偺偆偟傠敿暘偲慜敿晹偲傪丄悢廫杮偺愙崌儃儖僩偱暘妱偱偒傞傛偆偵偟偨丅捠忢偺丄暋嶨偱戝偒側摿庩峾偺嬥嬶傪偼傇偔偙偲偱丄慡廳検傪寉偔偟偨偽偐傝偱側偔丄惗嶻儔僀儞忋偱偺抌憿偲岺嶌嶌嬈偺岺掱悢傪嵟彫尷偵偟偨丅

丂巹偼嬻婥掞峈傪傊傜偟丄偦偟偰憖廲埨掕惈傪偡偖傟偨傕偺偲偡傞偙偲偵丄戝偒側搘椡傪偼傜偭偨丅

丂擇乑儈儕婡娭朇偺偨傔偵丄傛傝埨掕偟偨敪幩戜偲側傞傛偆偵丄巹偼丄摲懱傪晛捠傛傝偪傚偭偲挿偄傕偺偵偟偨丅

丂撍嶳宍晽朳偼偡偖傟偨帇奅傪僷僀儘僢僩偵偁偨偊偨丅

丂偡偖傟偨嬻愴惈擻偼丄梼柺壸廳乲慡廳検傪梼柺愊偱妱偭偨悢抣乴偑掅偄偙偲傪梫媮偡傞丅

丂偦偙偱帋嶌婡偱偼堦暯曽儊乕僩儖偁偨儕乕乑屲僉儘傪傔偞偟偨丅

丂偙傟偼悈暯旘峴偲媫崀壓偺懍搙偑尭彮偡傞偲偄偆晄棙偼偁偭偨偑丄偙偆偟偨晄棙偼丄慁夞敿宎偑彫偝偄丄拝棨偲棧棨偺懍搙偑抶偄丄偲偄偆奀孯偺梫媮偵墳偢傞偨傔偵偼丄偟偐偨偺側偄偙偲偱偁偭偨丅

丂寢嬊丄偙偺愴摤婡偱偼丄愴摤偺偝偄偺寉夣偝偑嵟戝偺摿挿偱偁傝丄偦偺斀柺丄偦傟偑崅懍偱媫崀壓偱偒側偄偲偄偆偙偲偑丄傛傝懍偔廳偄傾儊儕僇偺愴摤婡偲岎愴偟偨応崌偵寚揰偲側偭偨偙偲偑丄偺偪偵棫徹偝傟偨丅

丂変乆偺拲堄偑丄偒傢傔偰嵶晹偺峲嬻僇妛揑栤戣偵傑偱偦偦偑傟偨偙偲偼丄偺偪偵側偭偰丄偦偺壙抣偑棫徹偝傟偨乿

丂惈擻嫞媄偱楇愴偼丄摨偠敪摦婡傪偦側偊丄峆懍僾儘儁儔偺棨孯偺堦幃愴摤婡丄乽敼乿乲偼傗傇偝丒楢崌孯偺僯僢僋僱乕儉乽僆僗僇乕乿丅拞搰僉巐巐乴偵偨偄偟偰傕丄嵟崅懍搙丄忋徃椡丄偦傟偵慡斒揑嬻愴惈擻偺柺偱偡偖傟偰偄傞偙偲傪棫徹偟偨丅

丂偟偐傕偙偺偲偒丄楇愴偼丄乽敼乿傛傝傕慡旛廳検偑戝偒偐偭偨偺偱偁偭偨丅

11 嬻愴惈擻梫媮偡傞尮揷彮嵅 top

丂偍偐偟側榖偩偑丄廫擇帋娡愴偼丄偦偺帋嶌婡偑姰惉偵嬤偯偄偰偄傞偙傠偵側偭偰丄戝偒側媍榑偺僂僘偺拞偵姫崬傑傟偨丅偦偺榑媍偼丄擔杮奀孯偺偨傔偺彨棃偺愴摤婡偵梫媮偝傟傞傋偒婎杮揑側愝寁忦審偵娭偡傞傕偺偱偁偭偨丅

丂尮揷幚彮嵅偼丄拞崙愴慄偱偺嬻愴偵懡戝偺宱尡傪傕偪丄旕忢偵懜宧偝傟偰偄傞奀孯峲嬻偺巜摫幰偱偁偭偨偑丄廫擇帋娡愴偺愝寁偺偨傔偵偼丄嬻愴惈擻偑戞堦忦審偱偁傞偲庡挘偟偨丅

丂尮揷偼巜婗姱偲偟偰偡偖傟偰偄偨偽偐傝偱側偔丄桪廏側僷僀儘僢僩偱傕偁傝丄桳柤側擔杮偺嵟崅偺巐恖偺僷僀儘僢僩偐傜側傞乬尮揷僒乕僇僗乭偺儕乕僟乕偱傕偁偭偨丅

丂擔杮偺奀孯摉嬊偼丄尮揷偺棟榑偲丄斵偑怴偟偄愴摤婡偵偨偄偟偰梫媮偟偨採埬偵偮偄偰偼丄怺偄拲堄傪偼傜偭偨丅

丂偙偺廫擇帋寁夋偺嵟廔揑側寢壥偵塭嬁傪偁偨偊傞戝愗側夛媍偺偁偄偩丄尮揷偼帺暘偺尒夝偵側傫偺媈偄傕帩偭偰偄側偐偭偨丅

丂尮揷偼偄偆丅

丂乽愴摤婡偼丄偲偔偵娡忋愴摤婡偺応崌偵偼丄偨偩堦偮偱丄偦偟偰嵟傕廳梫側摿惈偼丄奿摤愴摤偺応崌偵丄僷僀儘僢僩偺巚偆傛偆偵愴偄偆傞擻椡偱偁傞丅

丂嬻愴惈擻偑丄娫堘偄側偔丄嵟傕戝愗側梫慺偱偁傞丅

丂偙偺寉夣惈偺傑偊偵偼丄偙傟偵偲傕側偆懍搙傗峲懕椡偺懝幐偼丄変枬偟側偗傟偽側傜側偄偺偩乿 |

12 峲懕椡偲懍搙廳揰偺幠揷彮嵅 top

丂偙偺尮揷彮嵅偺尒夝偵傑偭偙偆偐傜斀懳偟偨偺偼丄偙偺偲偒峲嬻媄弍彵旘峴幚尡晹偺憖廲晹栧偺挿偱偁偭偨幠揷晲梇彮嵅偱偁偭偨丅

丂幠揷傕偡偖傟偨愴摤婡僷僀儘僢僩偱偁傝丄擔杮偱偺僥僗僩丒僷僀儘僢僩偺儕乕僟乕偺堦恖偱偁偭偨丅

丂斵偺堄尒偼尮揷偲摨條偵尃埿傪傕偭偰偄偨丅

幠揷偼庡挘偡傞丅

丂乽擔杮偺愴摤婡偼奜崙偺嵟崅偺愴摤婡偵偔傜傋偰傕丄栤戣側偔奿摤愴摤擻椡偱偼偡偖傟偰偄傞丅

丂偟偐偟丄偙偺偡偽傜偟偄嬻愴擻椡偑偁偭偨偲偟偰傕丄偦傟偩偗偱偼丄変乆偺愴摤婡偑丄偦傟偑嵟傕昁梫偲偝傟偰偄傞愴応偵嶲壛偱偒傞傢偗偱偼側偄丅嬻愴惈擻埲忋偺傕偺偑梫媮偝傟偰偄傞偺偱偁傞丅

丂変乆偼拞崙忋嬻偱偺嬻愴偱廳戝側岆傝傪偍偐偟偨丅嬨榋幃棨忋峌寕婡偼丄揋偺恮抧傪斾妑揑柍擄偵峌寕偡傞擻椡偑偁傞偲岆偭偨敾抐傪偟丄偲偒偵偼攋柵揑側寢壥傪傑偹偄偨丅

丂偙傟傜偺敋寕婡偑丄変乆偑梊婜偟偨傛傝丄偼傞偐偵戝偒側懝奞傪偆偗偨偙偲偐傜傒偰丄敋寕婡偑愴摤婡偵傛偭偰岇塹偝傟側偗傟偽側傜側偄偙偲偼丄柧傜偐偱偁傞丅

丂偙偺栚揑偺偨傔偵丄変乆偼丄挿偄峲懕椡偲懍偄懍搙傪傕偭偨扨嵗愴摤婡傪昁梫偲偡傞丅

丂変乆偼丄偙偺夞摎偑丄偁傞恖偨偪偺採埬偟偨丄戝偒偄廳偄暋嵗偺岇塹愴摤婡偱偁傞偲偼巚傢側偄丅

丂岇塹愴摤婡偼丄偱偒傞偩偗懍偔側偗傟偽側傜側偄丅

丂懍搙偵偍偄偰偡偙偟偱傕傑偝偭偰偄傞偙偲偱丄変乆偺愴摤婡偑丄摝偘傞揋婡傪捛愓偟寕攋偱偒傞偐傜偱偁傞丅

丂巹偼愴摤婡偺嬻愴惈擻偺晄懌偼丄僷僀儘僢僩偺媄検偵傛偭偰偍偓側偊傞傕偺偩偲怣偠偰偄傞丅

丂巹偼僷僀儘僢僩傪孭楙偟偰丄偨偲偊慁夞惈擻偱彮乆楎偭偰偄傞愴摤婡偱傕丄揋偵偨偄偟偰丄柧傜偐偵桪墇惈傪傕偰傞傛偆偵偡傞妋怣傪傕偭偰偄傞丅

丂偟偐偟丄旘峴婡偺嵟崅懍搙偼丄偦偺敪摦婡偺椡偲旘峴婡偺僨僓僀儞偵傛偭偰惂栺偝傟傞傕偺偱偁傞偙偲丄偡側傢偪丄偨偲偊嵟傕桪廏側僷僀儘僢僩偱傕丄媄検偩偗偱偼旘峴婡傪懍偔旘偽偡偙偲偼偱偒側偄丄偲偄偆偙偲傪朰傟偰偼側傜側偄丅

丂斀懳偵丄奿摤愴摤偱偼丄偡偖傟偨僷僀儘僢僩偺媄検偱丄梕堈偵嬻愴惈擻偺晄懌傪僇僶乕偟偆傞偺偱偁傞丅

丂奀孯峲嬻媄弍彵偺庡擟憖廲巑姱偲偟偰丄懍搙偲峲懕椡傪丄奿摤愴摤偺偨傔偺嬻愴惈擻埲忋偵廳帇偡傋偒偱偁傞偲庡挘偡傞乿 |

丂偙偺夛媍偼尮揷偲幠揷偺懳棫偡傞堄尒偱戝偒偔擇偮偵傢傟偨丅

丂偙偺媍榑傪偝傜偵暋嶨偵偟偨傕偺偼丄偙偺擇恖偼恊偟偄桭恖偱偁傝丄偦偺怣擮偵偮偄偰恀寱偱偁傝丄偄偢傟傕擔杮偵偲偭偰偺嵟崅偺棙塿偩偗傪怱偵偍偄偰偄傞偙偲偱偁偭偨丅屄恖揑側姶忣側偳偼彮偟傕娷傑傟偰偄側偐偭偨丅

丂偝傜偵丄偙偺夛媍傪傓偢偐偟偔偟偨傕偺偼丄尮揷傗幠揷傛傝傕忋媺偺傕偺偵丄媍榑偝傟偰偄傞栤戣偵偮偄偰丄媄弍揑偵惓妋側丄惓偟偄寛掕偺偱偒傞恖偑堦恖傕偄側偐偭偨偙偲偱偁偭偨丅

丂悢帪娫偵傢偨偭偨偙偺夛媍偼丄偼偰偟側偔媍榑偑偮偯偄偰働儕偑偮偐側偐偭偨丅

丂偦偟偰墱媨巵偑偺傋偰偄傞傛偆偵丄扤偐偑寛掕偟側偗傟偽側傜側偄偺偩偲丄扤傕偑偝偲偭偰偼偄偨丅

丂俙6俵廫擇帋愴摤婡偺奐敪偼丄偙偺栤戣偑夝寛偡傞傑偱懸偭偰偄傜傟側偐偭偨偐傜偱偁傞丅

丂偙偺夛媍偼丄側偍愴摤婡偵偮偄偰柧椖側曽恓傪媮傔傞偙偲偵偟偰堦帪媥夛偲偝傟偨丅

丂嶰旽偺媄弍僠乕儉偼丄巇帠偵傕偳偭偰丄崱枠埲忋偺寛堄傪傕偭偰丄娭學幰傪枮懌偝偣傞愴摤婡傪惢嶌偡傞偙偲偵惛恑偟偨丅偟偐偟廫擇帋愴摤婡偺惢嶌偦偺傕偺偼丄曻婞偝傟偰偟傑偆偐傕偟傟側偄婋尟側棫応偵丄偙偺偁偲悢廡娫傕偨偨偝傟偰偄偨丅

13 慜慄晹戉偐傜暿偺梫媮 top

丂拞崙愴慄偵偁傞丄愴摤婡傪庡偲偟偨戞廫擇峲嬻戉偐傜丄奺庬偺尋媶丄僷僀儘僢僩偺堄尒丄愴摤曬崘偺昡壙丄偦傟偵彨棃昁梫偲偝傟傞愴摤擻椡偺尒捠偟側偳傪婎慴偲偟偰嶌惉偝傟偨堦偮偺尒夝偑丄嶰旽偵偍偔傜傟偰偒偨丅

丂偦偺尒夝偼愝寁僠乕儉偵偲偭偰丄旕忢側懪寕偩偭偨丅

丂偙偺強尒偵傛傞偲丄娭學偟偨僷僀儘僢僩偺戝晹暘偼乗乗斵傜偺尒夝偼晹戉忋憌晹偵傛偭偰巟帩偝傟偰偄偨偑乗乗嬻愴惈擻傪怴偟偄愴摤婡偺戞堦梫審偲偟偰慖傫偱偄偨丅

丂偦偟偰杧墇僠乕儉傪旕忢偵擸傑偟偨傕偺偼丄嬻愴惈擻偼偳傫側傕偺傪媇惖偵偟偰傕払惉偝傟側偗傟偽側傜側偄丄偲偝傟偰偄傞偙偲偱偁偭偨丅

丂偙偺怴偟偄惈擻偺庡側昗弨偼丄岇塹懾嬻帪娫傪丄慡懱偱傢偢偐堦帪娫嶰乑暘偵愗傝偮傔傞偙偲傪梫媮偟偰偄偨丅

丂杧墇僠乕儉偺堄恾偱偁傞丄擔杮孯晹戉偑愴摤偟偰偄傞偲偙傠側傜丄偳偙傊偱傕旘傫偱偄偗傞旘峴婡傪偮偔傞偲偄偆偙偲偼丄傎偲傫偳斲掕偝傟偰偄偨丅

丂傕偭偲嬃偄偨偙偲偵偼丄杧墇媄巘偑廫擇帋愴摤婡偵憰旛偟傛偆偲偟偰偄偨擇乑儈儕婡娭朇偼晄昁梫偱偁傞丄偲偄偆堄尒偑埑搢揑偵偍偍偐偭偨偙偲偱偁偭偨丅偟偐傕丄偦偺帋嶌婡偼姰惉偵偪偐偯偄偰偄傞丅

丂擔杮偺僷僀儘僢僩偨偪偼嬤嫍棧偱偺愴偄偵側傟偰偄偨偺偱丄婡娭廵偺傎偆偑奿摤愴摤偺偨傔偵偼丄傛傝岠壥揑偱偁傞偲庡挘偟偨偺偱偁傞丅

丂乽偙偆偟偨戞廫擇峲嬻戉偺堄尒偼乿偲墱媨巵偼愢柧偡傞丅

丂乽墶恵夑峲嬻戉偺幚尡戉偵偼巟帩偝傟偰偄偨偑丄偦傟偼摉帪丄俙6俵乲廫擇帋乴偑峫偊傜傟偨偙傠丄擔杮奀孯峲嬻娭學幰偺巟攝揑堄尒偲偼丄旕忢偵偪偑偭偨傕偺偱偁偭偨丅

丂偙傟傜偺曬崘偼丄帋嶌拞偺廫擇帋偺庡側摿挿偑挿偄峲懕椡偲擇乑儈儕婡娭朇偵偁傞偙偲偵丄戞堦慄晹戉偑偨偩晄枮傪昞柧偟偰偄傞傕偺偲偟偰庴偗偲傜傟偨乿

丂偩偑丄峲嬻媄弍彵偲峲嬻杮晹偺忋憌晹偼丄偙偙偱廫擇帋偺慡寁夋傪崻杮揑偵専摙偟偰傒傞偙偲偑昁梫偱偁傞偲峫偊偨丅

丂偦偟偰峲嬻杮晹偼丄杧墇僠乕儉偵偨偄偟偰丄偱偒傞偩偗憗偔丄慜婰偺戞廫擇峲嬻戉偺梫媮偵懳墳偡傞傛偆側寉検娡嵹愴摤婡偺婎杮揑側愝寁偲惈擻偺奣棯傪採弌偡傞傛偆傕偲傔偨丅

丂杧墇巵偼丄偙偆偟偨梫媮偵偨偄偡傞偄傜偩偨偟偝傪丄墴偟嶦偟偨丅

|

楇幃娡忋愴摤婡僯乕宆俙6俵2丗嵟弶偺検嶻宆

|

14 廫擇帋娡愴偺愝寁傪嵦梡 top

丂偦偙偵昞柧偝傟偨傕偺偼丄慡偔慞堄偺傕偺偱偁傝丄愴摤婡僷僀儘僢僩傗峲嬻晹戉巜婗姱偺懱尡揑堄尒傪偁傜傢偡傕偺偱偁偭偨丅斵偼偨偩偪偵婎杮愝寁偵偲傝偐偐偭偨丅

丂偟偐偟杧墇巵偼丄偡偱偵恑傔偰偄偨愝寁偺傎偆偑丄偼傞偐偵偡偖傟偰偍傝丄偙偺愝寁傪悇恑偡傞偺偑惓偟偄摴偱偁傞偲怣偠偰偄偨丅

丂偦偟偰怴偟偄梫媮偺愴摤婡傪愝寁偟偰傒傞偲丄峲懕椡丄擇乑儈儕婡娭朇側偳偺栤戣傪娷傔偰偡傋偰偺揰偱丄廫擇帋娡愴偙偦彨棃偺愴摤婡偲偟偰惓偟偄傕偺偱偁傞偙偲偑棟榑揑偵棤晅偗傜傟偨丅

丂杧墇巵偼丄偙偺怴愴摤婡偺愝寁埬傪奀孯摉嬊偵採弌偟丄偙傟傑偱巇忋偘偰偒偨廫擇帋娡愴偺傎偆偑丄怴偟偔峲嬻杮晹偐傜梫媮偝傟偰偄傞愴摤婡傛傝傕偡偖傟偰偄傞偙偲傪曬崘偟偨丅

丂偙傟偵偮偄偰丄墱媨巵偼偙偆偺傋偰偄傞丅

丂乽戞廫擇峲嬻戉偐傜梫媮偝傟偨旘峴婡偼丄偡偱偵帋嶌拞偺廫擇帋娡愴偵偔傜傋偰丄慡斒揑側惈擻偵偍偄偰懳峈偱偒側偄傕偺偲側傠偆丄偲杧墇媄巘偼棪捈偵偺傋偨丅

丂奀孯摉嬊偺懺搙偼丄偙偺杧墇巵偺嫮峝側堄尒偺傑偊偵摦梙偟偨丅嵟屻偵偼丄偙偺庡擟媄巘偺堄尒偵姰慡偵摨挷偟偰偄傞嶰旽偺慡愝寁僗僞僢僼偺擬堄偵孅偟偰丄奀孯摉嬊偼嵞傃懺搙傪壛偊丄廫擇帋寁夋傪慡柺揑偵巟帩偡傞偙偲偵側偭偨乿

丂偙偆偟偰丄悽奅偱嵟崅偺愴摤婡偺堦偮偲側傞傋偒塣柦傪傕偭偰偄偨偙偺旘峴婡偼丄偦偺戞堦夞栚偺懪寕傪丄偟偐傕偦偺帋嶌婡偑岺応偺堦嬿偱宍傪側偟偮偮偁偭偨偲偒偵庴偗偨偺偱偁偭偨偑丄偳偆傗傜惗偒偺傃傞偙偲偑偱偒偨丅

|

楇幃娡忋愴摤婡屲擇宆俙6俵5丗傕偭偲傕懡検偵惗嶻偝傟偨宆偱偁傞

|

15 帋嶌堦崋婡偺僄儞僕儞丒僥僗僩 top

丂乕嬨嶰嬨擭乲徍榓廫巐擭乴嶰寧廫榋擔丄廫擇帋娡婡偺帋嶌戞堦崋婡偼嶰旽偺柤屆壆岺応偱姰惉偟偨丅

丂偦偟偰丄偙偺旘峴婡偺幚嵺偺惈擻傪挷傋傞偨傔偺挿偄幚尡婜偑巒偭偨丅

丂嶰寧廫敧擔丄嵟弶偵梊掕偝傟偰偄偨戞堦夞偺僄儞僕儞丒僥僗僩偑奐巒偝傟偨丅

丂乽媄弍幰偨偪偼婌傫偱偄偨乿偲岞幃偺婰榐偼偮偨偊偰偄傞丅

丂乽敪摦婡偍傛傃偦偺娭楢彅憰抲丄偡傋偰偺婍嬶丄僐僢僋丄僗僀僢僠丄僾儘儁儔丄偦傟偵偦偺懠偺婍嬶傕姰慡偵摥偄偨乿

丂梻廫嬨擔偵杧墇媄巘偼丄廫擇帋娡愴傪柤屆壆偺岺応偐傜丄巐乑僉儘傎偳偼側傟偨奺柋儢尨旘峴応偺僥僗僩旘峴応偵堏摦偡傞偙偲傪柦偠偨丅

丂柤屆壆偺岺応偼丄嶰旽偲奀孯摉嬊偺寁夋偑傑偢偐偭偨偨傔偵丄帋尡旘峴梡偺妸憱楬堦杮偝偊傕帩偭偰偄側偐偭偨偺偱偁傞丅

丂乽偙偺堏摦嶌嬈偼僶僇傜偟偄偐偓傝偱偁偭偨乿偲墱媨巵偼偄偆丅

丂慡偔丄偦偺偲偍傝偱丄偙偺奿岲偺傛偄怴偟偄愴摤婡偼丄傗偭偐偄側媿幵偵僲儘僲儘偲傂偭傁傜傟偰偄偭偨偺偱偁傞丅

丂嶰旽偺愝寁僠乕儉偼丄斵傜偺婸偔旘峴婡偑丄僉僀僉僀偲壒傪偨偰丄媿偺側偒惡偲偲傕偵孯梡旘峴応傊偺摴傪恑傓偺傪傒偰偼丄椬愙偟偰帋尡旘峴応傪帩偨側偄偙偲偺晄枮偵丄帟僊僔儕傪偟偰偄偨偙偲偱偁傠偆丅

丂奺柋儢尨偵偍偗傞擮擖傝側抧忋僥僗僩偺寢壥丄婍嬶偵偮偄偰偺彫偝側栤戣揰偑巜揈偝傟偨偑丄偦傟偼偡偖夵慞偝傟偨丅

丂杧墇媄巘偼丄偙偺愴摤婡偼帋尡旘峴偵巟忈偼側偄偲曬崘偟偨丅

16 楇愴偺乬愒傫朧乭抋惗 top

丂杧墇媄巘偼丄帋尡旘峴偺僥僗僩丒僷僀儘僢僩傪帺傜偊傜傫偩丅巙杸孾嶰憖廲巑偱偁傞丅

丂斵偼丄杧墇巵偺挊彂偵乽寙弌偟偨丄岻傒側旘峴巑乿偲彂偐傟偰偄傞丅

丂巙杸憖廲巑偼嶰摍峲嬻暫憘偱丄戅栶屻丄奀孯峲嬻媄弍彵旘峴幚尡晹偺僥僗僩丒僷僀儘僢僩傪偮偲傔丄堦嬨嶰敧擭乲徍榓廫嶰擭乶嶰旽廳岺嬈偵偆偮傝丄偺偪偵庡擟僥僗僩丒僷僀儘僢僩偲側偭偨恖偱偁傞丅

丂偙偺廫擇帋娡愴偺帋嶌婡偼丄偦偺戞堦夞偺旘峴傪丄僥僗僩寁夋偵梊掕偝傟偨偲偍傝丄擱椏偲弫妸桘傪惓婯梕検偺敿暘偩偗傪愊傫偩寉偄忬懺偱峴偆偙偲偵側偭偰偄偨丅

丂杧墇媄巘偼丄梊婜偟側偄帠懺偵偦側偊偰丄椉媟偼弌偟偨傑傑偺忬懺偱旘峴偡傞偙偲傪柦偠偨丅

廫擇帋娡愴偺棧棨廳検偼堦嬨嬨乑僉儘偱偁偭偨丅

丂墱媨巵偼偙偺擔偺偙偲傪丄偮偓偺傛偆偵婰榐偟偰偄傞丅

丂戞堦夞偺旘峴偺偲偒偑嬤偯偔偲丄偙偺峀偄旘峴応堦懷偱偺旘峴峴摦偼掆巭偝傟偨丅

丂抧忋惍旛堳偑奿擺屔偐傜旘峴婡傪傂偒偩偟偰偒偨丅惍旛扴摉偺抾拞媄巘偑憖巻柺偵擖傞丅

丂敪摦婡傪巒摦偡傞丅僾儘儁儔偑備偭偔傝傑傢傞丅偩傫偩傫懍偔側傝丄僄儞僕儞偺偆側傝偑旘峴応偄偭傁偄偵傂傠偑傞丅

丂抾拞媄巘偼偩傫偩傫偵僗儘僢僩儖乲偟傏傝曎乴傪傂傜偔丅偦偟偰敪摦婡偺懍搙傪懍傔偨傝抶偔偟偨傝偡傞丅

丂斵偼敪摦婡偺挷巕傗奺憖嶌憰抲偺摥偒傪拲堄傇偐偔挷傋偨丅偡傋偰姰慡偱偁偭偨丅

丂偙偙偱旘峴暈偲僷儔僔儏乕僩偵恎傪屌傔偨巙杸憖廲巑偑忔偭偨丅

丂斵傕僄儞僕儞偺専嵏丄帋塣揮丄偍傕側憖廲憰抲偺摦偒偺揰専傪孞曉偟偨丅

丂偙偺旘峴応偱僥僗僩偵棫偪偁偭偨娭學幰偼偩傑偭偰拲帇傪懕偗偰偄偨偑丄巙杸憖廲巑偑丄柧傜偐偵枮懌偟偰丄憖廲憰抲傪挷傋偰偄傞摢傪偁偘偨偲偒偵偼丄僼乕僢偲埨揼偺戝偒側偨傔偄偒偑偒偙偊偨丅

丂斵偼嵍庤傪偁偘偰嵍塃偵傆偭偰丄抧忋惍旛堳偵梡堄偺偱偒偨偙偲傪抦傜偣傞丅

丂偙傟傪傒偨抧忋惍暆堳偑丄偡偽傗偔幵椫偳傔傪偼偢偡丅

丂偦偟偰丄備偭偔傝偲丄偼偠傔偰丄偙偺怴偟偄旘峴婡偼丄帺暘偺椡偱妸憱偟巒傔偨丅

丂悢廫恖偺娭學幰偺栚偑丄惷偐偵幣惗傪妸憱偟偰偄偔愴摤婡傪偍偆丅拞偺婡夿偼惗偒偰偄傞傛偆偱丄枩帠偑偆傑偔偄偗偽丄偡偖偵戝嬻偵晳偄偁偑傞偱偁傠偆丅

丂屵屻巐帪嶰廫暘丅巙杸憖廲巑偼抧忋妸憱僥僗僩傪奐巒偟偨丅

丂捈恑偟丄偁傞偄偼僲儘僲儘偲懍搙傪偍偲偟丄傑偨懍搙傪懍傔偰憱傞丅嵍偵塃偵慁夞偟丄僾儗乕僉傪巊偭偰備偭偔傝偲丄偁傞偄偼媫寖偵掆巭偡傞丅

丂偙偺抧忋妸憱偺帋尡偺偁偄偩丄巙杸憖廲巑偼丄偨偊偢旘峴憖廲憰抲傗敪摦婡偺憰抲偺摥偒傪挷傋傞丅

丂巙杸憖廲巑偼丄抧忋惍旛堳傗愝寁僠乕儉偑丄斵偺曬崘傪懸偪庴偗偰偄傞弨旛慄偵傕偳偭偨丅

丂僽儗乕僉偑丄廫暘嶌摦偟側偄丅抧忋惍旛峾偑挷惍偟偨丅傕偆堦搙抧忋妸憱僥僗僩丅崱搙偼姰慡偵崌奿偱偁傞丅

丂愴摤婡偼偄傛偄傛旘傃偨偮弨旛偑偱偒偨丅

丂屵屻屲帪嶰廫暘丅廫堦帋娡愴偼旘峴応偺搶抂偐傜惣偵岦偭偰丄僄儞僕儞偺敋壒傪偲偳傠偐偣側偑傜丄栆慠偲妸憱傪巒傔偨丅偡傋偰偺恖偺栚偼丄妸憱楬忋傪偟偩偄偵懍搙傪懍傔偰偄偔嬧怓偺旘峴婡偵偦偦偑傟傞丅

丂旜晹偑偁偑傝丄旘峴婡偼擇偮偺幵椫偱妸憱偡傞丅

丂撍慠丄偪傚偭偲戝抧傪廟偭偨傛偆偱偁偭偨偑丄偮偓偺弖娫丄旘峴婡偼嬻拞偵偆偐傫偩丅

丂偙偺嬧怓偺婡懱偑抧忋傪偼側傟偨弖娫丄抧忋偱尒庣傞恖乆偼丄偮傔偰偄偨懅傪偼偒丄偳傛傔偒偑偍偙偭偨丅

丂巙杸憖廲巑偼崅搙嶰乑儊乕僩儖偱栺屲乑乑儊乕僩儖恀堦暥帤偵悈暯旘峴偡傞丅

丂惷偐偵拝棨偟丄側傔傜偐偵掆巭丄抧忋妸憱偱尦偺埵抲偵偐偊偭偰偒偨丅

丂偙偺戞堦夞偺帋尡旘峴偼戝惉岟偱偁偭偨丅

丂愝寁幰偨偪偑婌傫偱偍屳偄偵偍廽偄傪偺傋丄偙傟傪偲傝傑偔恖乆傕丄偆傟偟偄婥暘偵偮偮傑傟偨偙偲偼偄偆傑偱傕側偄丅

丂杧墇巵偺摢擼偐傜惗傑傟偨偙偺乬愒傫朧乭偵丄惗偒傞懅傇偒偑傆偒偙傑傟偨丅

丂巙杸憖廲巑偼丄偙偺乬愒傫朧乭偺惈擻傪傎傔偨偨偊偨丅

丂帋尡旘峴偺寢壥丄彫偝側寚揰偑傒偮偐偭偨丅嵍幵椫僽儗乕僉偑晄姰慡偱偁偭偨丅

丂抁偄旘峴偺偁偄偩偵弫妸桘偑夁擬偟偨丅

丂偙傟傜傪偺偧偗偽丄偙偺旘峴婡偼姰慡偱偁傞偙偲偑傢偐傝丄姰慡側惉岟偱偁傞偲僇僢僒僀傪偁傃偨丅

丂偙偺帪揰偐傜丄偡傋偰偑媫懍偵恑傫偩丅偙偺廫擇帋娡愴偼丄旘峴拞偵幚摦偡傞偲偄偆慡偔梊婜偟側偄孹岦傪帵偟偨丅

丂偙偺栤戣偼丄帋嶌婡偵崱枠巊偭偰偄偨擇枃僾儘儁儔傪丄嶰枃偵庢姺傞偙偲偱夝寛偟偨丅

17 俙6俵1楇愴偵惂幃嵦梡 top

丂偝傜偵寖偟偄悢乆偺僥僗僩旘峴傪孞曉偟偨偺偪丄擔杮奀孯偼梻擭偺堦嬨嶰巐擭乲徍榓廫巐擭乶嬨寧廫巐擔偵丄岞幃偵嶰旽廫擇帋愴摤婡傪庴偗偲偭偨丅偺偪偵丄俙6俵1楇幃娡忋愴摤婡偲偄偆惂晲柤偑偁偨偊傜傟偨丅

丂廫寧廫敧擔傑偱偵帋嶌戞擇崋婡偑丄嶰旽偱偺幮撪旘峴偵崌奿偟偰丄奀孯偵堷偒搉偝傟丄擇廫屲擔偵偼丄偙偺旘峴婡傕傑偨惓幃偵庴椞偝傟偨丅

丂偙傟傜偺俙6俵1帋嶌婡偼丄敪摦婡忋偵丄幍丒幍儈儕婡娭廵傪擇掟偲丄椉梼僾儘儁儔偺慁夞斖埻奜偵擇乑儈儕婡娭朇偑奺堦掟丄寁擇掟憰旛偝傟偰偄偨丅

丂戞嶰斣栚偵偮偔傜傟偨旘峴婡偼丄俙6俵2偲柦柤偝傟偨丅

丂偦偟偰怴偟偄敪摦婡乗乗拞搰偺乽塰乿堦擇宆嬨屲乑攏椡傪憰旛偟偨丅

丂傑偊偺嶰旽乽悙惎乿敪摦婡傛傝偼丄偪傚偭偲廳偄偑丄怴偟偄堦巐婥摏屻楍惎宍僄儞僕儞傪憰旛偟偨偙偲偵傛偭偰丄俙6俵2偼丄傢偢偐悢儠寧慜偵偼晄壜擻偱偁傠偆偲峫偊傜傟偰偄偨惈擻忋偺悢帤傪丄偼傞偐偵忋夞傞惉愌傪偁偘傞偙偲偑偱偒偨丅

丂偙偺偁偲丄堷懕偄偰偺僥僗僩偵傛偭偰丄側偍偙偺帋嶌婡偵偄偔偮偐偺彫偝側栤戣揰偑偁傞偙偲偑柧傜偐偵側偭偨丅

丂偟偐偟偦偺栤戣偼丄擔杮偱偙傟傑偱偵偮偔傜傟偨旘峴婡偲偼崻杮揑偵堘偭偰偄傞偽偐傝偱側偔丄悽奅偵傕椶偺側偄丄偙偺傛偆側崅惈擻偺愴摤婡偺愝寁偱偼丄梊婜偝傟側偐偭偨偙偲偱偼側偐偭偨丅

丂埨掕惈偺擄揰偵偮偄偰偼丄憖廲憰抲偵夵憿傪壛偊偨丅

丂僽儗乕僉偺椡偲媟偺堷偭崬傒憰抲傕夵慞偝傟丄偝傜偵怣棅惈偺偁傞傕偺偲側偭偨丅

丂僥僗僩偑恑傓偵偟偨偑偭偰丄奜崙惢偺愴摤婡偲偺斾妑怰嵏偑峴傢傟偨丅

丂偲偔偵僪僀僣偺僴僀儞働儖偺俫倕堦堦擇丄傾儊儕僇偺僙僶乕僗僉乕俹35傗僠儍儞僗儃乕僩倁堦巐嶰偲偺斾妑帋尡偑峴傢傟偨丅

丂偙傟傜偺寢壥偼丄埑搢揑偵俙6俵1偵桳棙偱丄僥僗僩丒僷僀儘僢僩偼丄憖廲惈擻偲嬻愴惈擻偵偍偄偰偼丄傎偐偺偳偺愴摤婡傪傕偼傞偐偵偟偺偄偱偄傞偲曬崘偟偨丅

|

楇愴屲擇宆暩乮俙6俵5c乯丗屲擇宆偺晲憰傪嫮壔偟偨宆偱丄偙傟傑偱偺7.7儈儕婡廵2掟偺偐傢傝偵12.7儈儕婡廵3掟偑憰旛偝傟偨

|

18 戞擇崋婡嬻拞暘夝 top

丂堦嬨巐乑擭乲徍榓廫屲擭乴嶰寧廫堦擔偵側偭偰嶴帠偑偍偙偭偨丅墱嶳僥僗僩丒僷僀儘僢僩偑憖廲偟偰敆昹乲偍偭傁傑乴旘峴応偐傜旘傃偨偭偨俙6俵1偺戞擇崋婡偑丄嬻拞暘夝傪偍偙偟偰丄墱嶳僷僀儘僢僩偑旘峴婡偲塣柦傪偲傕偵偡傞偲偄偆戝帠屘偑偍偙偭偨偺偱偁偭偨丅

丂栚寕幰偺曬崘偵傛傞偲丄偙偺旘峴婡偼媫崀壓拞偵暘夝傪偍偙偟偨偲偄偆丅

丂乽墱嶳偼堦屲乑乑儊乕僩儖偐傜嵟弶偺媫崀壓傪僗僞乕僩偟偨乿偲偦偺曬崘偼偺傋偰偄傞丅

丂乽偦偟偰丄屲乑乑儊乕僩儖偱柍帠偵婡庱傪偍偙偟偨丅斵偼傑偨堦屲乑乑儊乕僩儖偵忋徃偟偰丄栺屲乑搙偺妏搙偱戞擇夞栚偺媫崀壓偵偆偮偭偨丅旘峴婡偼巐乑乑乣屲乑乑儊乕僩儖崀壓偟丄偦偺偲偒撍慠丄敪摦婡偺戝偒側偆側傝傪偒偄偨丅変乆偵偼丄墱嶳偑婡傪堷偒偍偙偟偨偲偼尒偊側偐偭偨丅僄儞僕儞偺偆側傝傪偒偄偨捈屻偵丄戝敋敪偺壒傪偒偄偨丅偨偪傑偪旘峴婡偼暘夝偟丄偙側偳側偵側偭偨晹昳偑抧忋偵崀偭偨丅僷僀儘僢僩偑旘傃偩偡傗偄側傗丂乮偟偐偟丄斵偼敋敪偱巰傫偱丄偦偺恎懱偑婡懱偐傜傎偆傝偩偝傟偨岞嶼偑偍偍偄乯僷儔僔儏乕僩偑奐偄偨丅奀柺忋嶰乑乑乣巐乑乑儊乕僩儖偱僷僀儘僢僩偺恎懱偼僷儔僔儏乕僩偐傜偼側傟丄奀拞偵捘棊偟偨丅変乆偼丄墱嶳偼敋敪偺偨傔偵巰偵丄僷儔僔儏乕僩偼嬼慠奐偄偨傕偺偲峫偊傞乿

丂扤傕丄側偵偑埆偐偭偨偺偐傪惓妋偵抦傞偙偲偼偱偒側偐偭偨丅墱嶳憖廲巑偼巰傫偱偟傑偭偨偟丄婡懱傕偙側偛側偵側偭偰偟傑偭偨丅

丂晽摯帋尡傪傕娷傔偰偺揙掙揑側挷嵏偺偺偪丄奀孯摉嬊偼偙偆寢榑偟偨丅

丂乽偍偦傜偔丄徃崀懬偺儅僗丒僶儔儞僗乲僇僕偺嶌摦傪傛偔偡傞偨傔偺憰抲乴偑偙偺帠屘偺敪惗偡傞埲慜偵屘忈偟偰偄偨偺偱偁傠偆丅変乆偼丄拝棨傗偦偺懠偺僔儑僢僋偵傛偭偰偙偺屘忈偑偍偒偨傕偺偲峫偊傞丅

丂媫崀壓傪奐巒偟丄偦偺懍搙傪偁偘偨偲偒丄徃崀懬偺僼儔僢僞乕乲崅懍偺偲偒偵曗彆梼丄徃崀懬丄曽岦懬偵偍偙傞恔摦乴偑偼偠傑傝丄旘峴婡慡懱偵寖偟偄恔摦傪偍偙偟丄偦偺寢壥丄慡懱揑側暘夝傪偍偙偡偵偄偨偭偨傕偺偲悇掕偝傟傞乿

丂偙偺寢榑傪丄媄弍幰偨偪偼丄偙偺弌棃帠傪惓妋偵敾掕偟偨傕偺偲峫偊偨偟丄怴偟偄旘峴婡傪幚梡婡偲偟偰奐敪偡傞偆偊偱偼丄堦帪揑側僉僘偵偟偐側傜側偐偭偨丅

19 慜慄偼楇愴傪懸偪偙偑傟傞 top

丂偄偭傐偆拞崙愴慄偱偺擔杮孯偺峌寕偑偄傛偄傛揋抧怺偔側傝丄岇塹愴摤婡偵傛傞墖岇偑偱偒側偔側偭偨偨傔丄敋寕婡偺懝奞偑嵞傃憹戝偟偰偒偨丅

丂偦偺偨傔拞崙愴慄偱愴偭偰偄傞愴摤婡僷僀儘僢僩偨偪偼丄偙偺昡敾偺怴偟偄愴摤婡偑慜慄偵憲傜傟偰偔傞偺傪懸偪偙偑傟偨丅

丂乽偙偺愴摤婡偺偡偖傟偨惈擻偼丄僷僀儘僢僩偨偪偺婌傃偵壩傪偮偗偨乿偲墱媨巵偼婰偟偰偄傞丅

丂乽偦偟偰丄斵傜偼丄偦偺擻椡傪幚嵺偵揋偺愴摤婡偵偨偄偟偰偨傔偟偰傒偨偄偲擬朷偟偰偄偨丅

丂戞堦慄偺晹戉偱偼丄偙偺帋嶌戞擇崋婡偺帠屘偺尨場偑敾柧偟丄懳嶔偑傎偳偙偝傟偟偩偄丄偙偺怴偟偄旘峴婡偑慜慄偵憲傜傟傞偙偲傪朷傫偱偄偨丅

丂斵傜偼丄偙偺旘峴婡偑偁傜傢偡偐傕偟傟側偄偳傫側寚揰傕崕暈偱偒傞丄偲怣偠偰偄偨丅

丂偦偟偰偝傜偵丄傕偟奀孯摉嬊偑敪昞偟偨偙偺俙6俵2宆愴摤婡偺懍搙偲峲懕椡偑曐徹偝傟傞側傜偽丄寚揰側偳偼擇師揑栤戣偵偡偓側偄偲偺傋偰偄偨乿

丂撪抧偱丄偙偺愴摤婡偵娭學偟偰偄傞媄弍幰傗僷僀儘僢僩偺恖偨偪偺偁偄偩偵丄姶奡偑傑偒偍偙偭偨丅

丂奐敪寁夋偼丄栭偲側偔拫偲側偔丄媥擔傕側偟偵偡偡傔傜傟偨丅

top

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏 |