|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8

厳しい試練(零戦 4)

三菱と海軍のテスト・パイロットは、この新しいA6M型機に、最も厳しい力のかかる特殊飛行をおこなって、実戦同様の各種の試験を進めた。

A6M型機の事故の原因となった昇降舵や、その他の改良がすむと、テスト計画にきめられたように、海軍は戦闘射撃の実験を開始した。

一九四〇年〔昭和十五年〕の六月十日から二十四日の間に、横須賀航空隊の下川万兵衛大尉と部下のパイロットたちは何十回という射撃テストを行い、各種の高度や加速度5G〔Gは重力加速度の単位〕にもたっする垂直旋回など、いろいろな力のかかる状態のもとで、二三九六発の弾丸を発射した。

翼面荷重五・五Gにもおよぶ降下垂直旋回、宙がえり、水平飛行、急降下、上昇などの状態での射撃実験が行われたのであった。こうしたあらゆる勤きのなかで、翼のなかに装備された機関砲が発射され、これが主翼にあたえる影響や、照準の調整などが研究された。

おもな装置については、すべてのテストに完全に合格した。

テスト・ハイロットは高々度の飛行実験に移った。その第一回は六月二十五日に行われた。 |

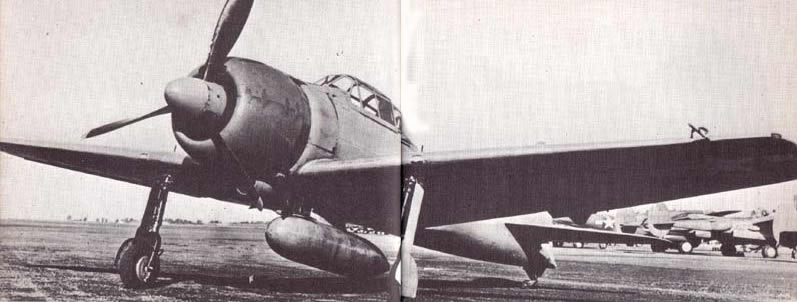

三菱名古屋工場における零戦(手前)と九六式艦戦

|

試作第四号機は九分一八秒で六〇〇〇メートルに上昇し、一四分三〇秒で八〇〇〇メートル、二八分七秒でー〇〇〇〇メートル、三四分二五秒で一三〇〇〇メートルと確実な上昇力をしめし、ここでテスト・パイロットはやめて地上に向った。彼はエンジンの調子さえよければ、なお相当に高くのぼれたであろうと報告した。

技術者陣は、燃料が高温で蒸発して燃料管をふさぎ〔ベーパー・ロック〕エンジン出力を減少するという現象を発見した。この問題は特殊の九二オクタン燃料を使用することで解決した。

七月十五日までに各種の実用試験は完了した。そして海軍当局は実戦に使用する時機が到来したと決定した。

これからもやらねばならない多くの技術的改良が残っているので、この飛行機が公式に実用機として採用されるのには、まだ数ヵ月を必要とするであろう。しかし、このような従来の方式にしたがっていたのでは、この戦闘機を中国戦線へ送ることが遅れてしまう。新戦闘機を望む声は日ましに高くなっていたのだ。

1 試作機のまま中国大陸ヘ top

ー九四〇年〔昭和十五年〕七月二十一日、試作機のままのA6M2型戦闘機一五機であらたに編成された戦闘二個中隊が、横山保大尉と進藤三郎大尉の指揮で中国大陸に向った。この長い空輸を三菱のG3M九六式陸上攻撃機が誘導した。これと同時に、技術と整備の関係者が派遣され、漢口に到着するや、ただちに地上整備員の教育や部品や器材の集積を開始した。

このとき新しい発動機はまだ海軍当局が完全に満足する状態にたっしていなかったのだが、前線の要求にしたがって、危険を承知で大いそぎ出動させたのである。事実「栄」一二型発動機には、シリンダーにおこる過熱という難点がまだ残っていた。

しかし幸いなことに、漢口到着直後に技術関係者はこの現象をとりのぞくことができた。パイロットたちはまた胴体下部につってある補助燃料タンクをきりおとすことができないことがあり、とくに時速三三〇キロ以上で飛んでいる場合にそうであると報告した。

「実戦のベテランたちは」と奥宮氏は書いている。

「これらは二次的な問題にすぎないと考えていた。すぐれた操縦技術と、この飛行機のすばらしい性能とは、燃料タンクをぶらさげたままで戦闘する不利をカバーできると考えていた」

パイロットたちは中国大陸に到着するやいなや、慣熟飛行を開始するとともに、小さな改良などに立ち会っていた。

2 「零戦」正式に誕生 top

一九四〇年〔昭和十五年〕七月三十一日、日本海軍は公式に十二試艦戦を制式機として採用し、この年が日本紀元二六〇〇年にあたることを記念して新しい戦闘機を「A6M2零式艦上戦闘機一一型」と命名した。

零戦はいまや現実のものとなった。

ある日本の戦闘機パイロットは、零戦にたいする初めての印象をつぎのように書いている。

「私は、全く驚いた。飛行機で、これまでのなじみの九六艦戦とはちがった、見なれない新しい戦闘機をみた。

これが新しい零戦であった。すらっとしてモダンだ。この零戦にかつてない興奮を感じた。

地上にあっても今までの飛行機にない、きれいな線をしている。風房つきの操縦席、強力な発動機、引っ込み脚だ。

機関銃は二挺だけでなくて、二〇ミリ機関砲二門を持っている。零戦は九六艦戦にくらべて速度と航続力が殆ど二倍だ。

これは戦闘機のりの夢だった。この飛行機は、これまで飛んだ飛行機のなかで、最も敏感だ。

ちょっと指でおしてもすぐ反応する。このすばらしい新戦闘機で敵機にお目にかかるのが待ちどおしい」

|

日本軍爆撃機隊に破壊された重慶の市街:九六式陸上攻撃機は、零戦護衛のもとに中国各地を爆撃した

|

3 重慶攻撃の初陣 top

パールハーバー攻撃に先立つこと一六ヵ月、零戦はその最初の戦闘任務に飛びたった。その日は一九四〇年〔昭和十五年〕八月十九日であった。

しかし、新しい零戦に、砲火の洗礼をうけさせたいという日本軍の願いは実現しなかった。敵が逃げて、たたかわないのだ。

この日、横山保大尉は、初めて零戦一二機の護衛編隊をひきいて約五〇機の爆撃機をまもりながら重慶攻撃に向っていた。反撃は全くなかった。

つぎの日、進藤三郎大尉も同じような任務についていた。重慶へ五〇機の爆撃機を護衛して、一二機の零戦が飛んだ。この二日間の連続攻撃で、日本軍爆撃機は目標に大打撃をあたえたが、中国軍戦闘機はいぜんとして逃げ、この首都をまもることをしなかった。

日本海軍の上層部はこの二回の攻撃の結果に非常に満足していた。実際に戦闘は行われなかったけれども、零戦は戦闘機の作戦での革命をなしとげたのであった。

全部で二四機の零戦が一八五〇キロをこえる無着陸往復飛行をやってのけた。このすばらしい業績は、ヨーロッパやアメリカの控術者たちが“不可能”と考えていたことなのである。

三週間は戦闘がなくてすぎた。九月十二日、一二機の零戦が爆撃機を援護して重慶上空に進攻し、爆撃機が正確にその爆弾を投下するあいだ、その上空を旋回していた。そしてまた、この三度目にも中国軍の戦闘機は現れなかった。

だが今度は、日本軍はこのクマンバチの巣をつついて、敵をおこらせてやろうと決心していた。

零戦はその護衛高度から舞いおりて、飛行場や施設を銃撃した。

文字どおり、かかってこいと敵にいどんだのである。

それでも中国軍は戦闘に引張り込まれることをさけていた。

翌十三日も、一三機の零戦は爆撃機とともに攻撃に向ったが、中国軍の戦闘機は、日本軍の爆撃機がその目標を爆撃し破壊するにまかせたまま、姿をみせなかった。 |

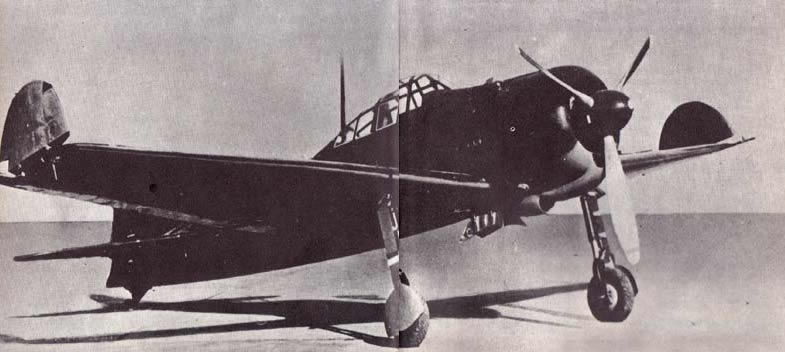

中国戦線で活躍した日本海軍爆撃機

九九式艦上爆撃機(急降下)

中国戦線で活躍した日本海軍爆撃機

九七式艦上攻撃機(水平爆撃・雷撃)

|

4 イ−15、16戦闘機も一蹴 top

零戦のパイロットたちは知っているかぎりのトリックをつかって敵を戦闘にひっぱりこもうとした。

爆弾を落とし終って、日本軍編隊はひきあげた。

しばらくたって、火の手が町の各所からおこり、煙が一〇〇〇メートルあまりも立ちのぼった。

そのとき日本の偵察機が肉眼では見えない、はるか上空に現れた。

偵察機は望遠鏡でこの地域をくまなく捜索した。

ついに、エモノはワナにかかった。

ただちに偵察機の無電がとんだ。零戦のパイロットたちに、待ちに待った報告が届いた――中国軍戦闘機は重慶上空にあり、飛行場に着陸を準備中。

ただちに零戦隊は、とってかえした。高度をとりながら、太陽を背に負うという伝統的な攻撃位置をとって、町の上空に達した。そして、エモノに襲いかかった。

一三機の零戦は太陽からとびだしたように、中国軍戦闘機に向って急降下で斬りこんでいった。

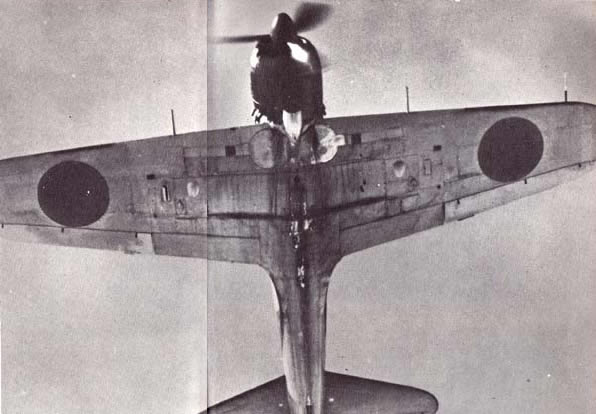

二七機のソ連製戦闘機ポジカルポフ「イ−15」複葉機と「イ−16」単葉戦闘機(「イ−16」は九六艦戦よりは相当に速かったが、零戦にはおよばなかった)の混成部隊は、驚いて編隊をときバラバラになった。中国軍のパイロットは、この斬りこみ攻撃のまえに、全く歯がたたなかった。これから約三〇分続いた激しい戦いで、零戦は敵を粉砕した。

中国軍全機撃墜で終ったこの戦いは、零戦の性能と、そのパイロットの技量についての、びっくりするような実証であった。零戦隊には全く損害がなかったのである。

このとき、山下小四郎空曹長は、一日にして日本の英雄となった。この接戦で敵機五機を撃墜した。

これで山下は一回の戦闘でエースの座についた。

日本軍は交戦した敵戦闘機を全部撃墜したが、パイロットたちは、ソ連機二七機のうち撃墜したのは二二機だったことを発見した。

というのは「イ−15」戦闘機二機は接戦中に衝突して落ち、あと三機は、パイロットが攻撃をうけてないのにおじけづいて、飛行機から脱出してしまったので、墜落したことがわかったからであった。 |

日本軍戦闘機とたたかったソ連製中国軍戦闘機

ポリカルポフ 「イ−16」単葉戦闘機

日本軍戦闘機とたたかったソ連製中国軍戦闘機

ポリルポフ「イ−15」複葉戦闘機

|

鉄は熱いうちに打てという。この日の午後、九九式艦上爆撃機の大編隊は、戦闘機の護衛なしに宜昌〔ぎしょう〕飛行場から再び重慶攻撃に向った。敵戦闘機の反撃はなかった。

二日後の九月十五日、九七式艦上攻撃機も始めて参加して、重慶に大損害をあたえた。

このときもまた日本軍の来襲をふせぐ態勢がなにもとられていなかった。

|

零戦は台湾の台南から四川省奥地を攻撃した

|

5 四川省奥深くまで出撃 top

日本軍は、敵を発見したらどこへでも、すぐ攻撃に向おうと待機していた。

十月四日、八機の零戦は二七機の爆撃機を護衛して、四川省の成都にたいする極めて長距離の攻撃を行った。

中国軍機をその主要航空基地から追いたてようとする作戦であった。

またまた中国軍は、戦闘をさけた。成都防衛の太平寺飛行場へ退避したのだった。

いかな零戦でも航続力に限界があって、ここまではこれまいと計算したのである。

ところが、日本軍はそれをちゃんと承知していた。

零戦隊は、成都上空から大きく旋回して、おりからの密雲を利用して太平寺を急襲したのである。

まだ着陸していなかった中国機は、雲のきれまから急降下する零戦隊にあわてふためき、ちらばる余裕もなく、六機が撃墜された。零戦隊の損害は全くなかった。

この勝利は、偵察機の写真撮影によって、地上で銃撃をうけ炎上した一九機が確認され、戦果はさらに大きなものとなったのである。

中国戦線で零戦の登場するどこの戦場でもこれが定形となった。

日本軍の新戦闘機と短時間の激しい戦闘が行われると、かならず中国機がひどい損害をうけ、それからあとは日本機が絶対的な制空権をにぎる。零戦の十月の攻撃のことについて、奥宮氏はこうのべる。

「これちの攻撃の結果、重慶、成都地区の中国側の航空戦力の根幹は崩壊した。

その後数週間、それら二つの都市の上空では敵機は見あたらなかった」

こうして一九四〇年〔昭和十五年〕は終った。日本軍は、零戦を戦闘に始めて参加させてから、のベー五三機を出撃させ、五九機の中国機を空中戦で撃墜し、四二機を地上攻撃で破壊した。零戦の損害は文字どおり零であった。

|

零戦(A6M2二ー型)の出撃を見送る地上整備員 |

6 対空砲火あびて零戦に初の犠牲 top

一九四一年〔昭和十六年〕の始めの数ヵ月間、零戦の小さな編隊が中国にたいする攻撃航空作戦の先頭をきっていた。 空中戦闘の一般的様相はかわらないままであった。

中国軍もだんだんにその戦闘機の補充をおこなって、ときには、日本軍に強力な戦闘機攻撃をしかけてきた。

しかし零戦隊はどんな部隊が向ってこようとも、これをひきさいてしまい、戦闘の状態は同じままであった。一九四一年三月十四日、二四機の中国軍戦闘機は成都上空で燃えあがり、あるいは撃破されて雨のように落ちてしまった。

ここでもまた、零戦は一機の損害もなく、大空中戦の戦場からひきあげた。

五月二十日、この日、日本軍は始めて零戦を失った。

しかし、このときでも中国軍は空中戦での勝利を主張することはできなかった。

成都地区の太平寺と双流〔太平寺と同様、成都の防衛飛行場〕の両飛行場を銃撃していた零戦の編隊は、予期しなかった対空砲火のアラシに見舞われた。

零戦の一機は、激しい射撃をうけて燃えあがり、地上に激突して爆発した。だが損害はこの一機だけだった。

それから一ヵ月以上たって、蘭州と運城の間を低空で飛んだ零戦が失われたが、これが二番目の損失であり、激しい高射砲の砲火のもとで行われた太平洋戦争がはじまるまでの最後の損害であった。

|

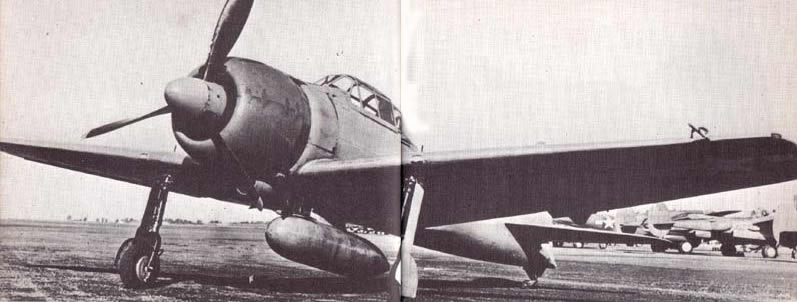

零戦二一型(A6M2)

|

7 坂井三郎の成都爆撃記 top

戦闘が、零戦の操縦席からみて、どんなであったかについて坂井三郎氏がのべている。

一九四一年八月十一日、私は敵を戦いに追いこむ任務を命ぜられた。

それは宜昌から成都まで一三〇〇キロの無着陸飛行であった……この潜入飛行で我々は、一式陸上攻撃機七機を漢口へ護衛し、真夜中すぎにそこから宜昌に前進した。 この夜は暗夜で、我々が地上の目標とできるものは、真っ黒な大地を曲りくねって白くみえる揚子江だけであった。 我々は夜あけまえに温江〔成都の近郊〕の飛行場に到着し、日の出までゆっくり旋回を続けていた。

夜があけた。しかし、敵機は全く現れない。

我々は編隊長が機体をふって合図をするのをみて、急降下に移った。それは“銃撃せよ”の合図であった。

我々は、次々と飛行場に向って突っこんでいった。そこには、ソ連装の戦闘機がすでに滑走路に向って動き、離陸の準備をしているところであった。

敵の地上整備員が狂気のように防空濠のほうに走る。 |

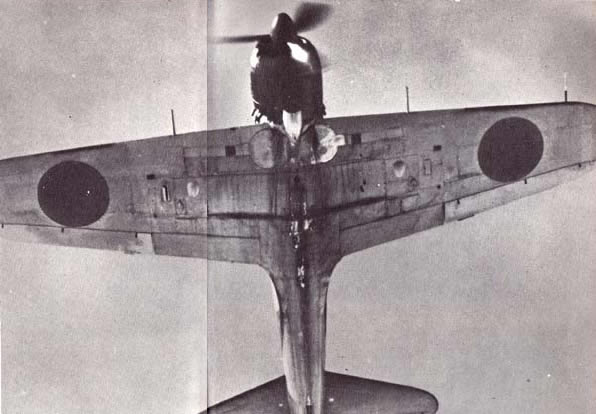

零戦二一型:スマートな側面型である |

私は低空で機をおこして、飛行場を滑走している「イ−16」の後についた。

これは完全なエモノであった。機関砲の射撃数発で、この戦闘機は火をふいた。飛行場をさっと通りすぎると、私は右に急旋回をし、急上昇して別の敵機に向った。

敵戦闘機の曳光弾と高射砲弾は、私の右に左に飛ぶが、零戦の予期しない速度が敵の射手をめんくらわせている。

僚機も急降下し滑走路を銃撃しつつ通過する。

数機のソ連製機は燃えあがり、あるいは破壊されてしまっている。

私は見つけた別の敵機をとらえようと、急降下から機を引きおこした。三回目の機関砲発射で敵は火の玉となった。

もう銃撃するものは残っていない。我々の攻撃で、飛行場には、敵機はいなくなった。ソ連製機は一機も飛びたつことができなかった。

大部分は燃えあがっているか、撃破されてしまっていた。

二〇〇〇メートルの上空にもどってみて、格納庫や他の施設が爆撃のために激しく燃えあがっているのに気がついた。 これは申し分のない戦果であった。

|

空母搭載用の零戦二一型:艦上での取り扱い上、主翼端50センチを屈折式にしてある

|

8 敵の名パイロット仕とめる top

その速 我々は空中での反撃のないのにがっかりはしたが、たちのぼっている煙が敵機をおびきだすことになろうかと期待しながら、旋回を続けていた。

三機の零戦が、突然、編隊からはなれて地上に向って突っこんだ。

はるか下のほうに、あかるい色の複葉機が超低空で地上すれすれに飛んでいるのが見えた。

たちまち三機の零戦が、この敵機にとびかかり銃弾を撃ちこんだが、敵のパイロットはたくみに右に左に横転し、度は遅いが軽快な飛行機を激しく操って射弾をさけるので命中しない。零戦は、激しい音をたてて上昇し、無傷の複葉機からはなれる。

さあ、今度は私の番だ。

その複葉機をしっかりと照準器にとらえ、引きがねをにぎった。敵はするどく右に横転して逃げる。

その旋回はあまりにも激しくて、零戦でも追いきれない。僚機も、この戦闘にくわわって、我々五機が必死になって、この逃げる敵機を照準器のなかにとらえようと大空を飛びまわった。敵のパイロットは全く優秀であった。

この複葉機が小さい半径で急旋回し、宙がえりするなど、見たところ、全く不可能なような動きをするのは、まるで妖精であった。彼を確実に射撃しうるようにとらえることは、全く不可能であった。

そのとき、突然、成都の西の低い台地に近づいた。この複葉機のパイロットは、この丘を飛び越えるよりしかたがない。彼は、ゆっくり旋回しながら上昇していった。ここに、彼の過失があった――どのパイロットにも許されない誤りが。

敵機の下腹が、私の照準器のまえをヒラリと横ぎった。そして、機関砲の弾丸が床板をつんざいて、操縦席に飛込んだ。この複葉機は大きなキリモミ状態となって落ちていった。

9 日米航空戦の焦点・零戦 top

中国戦線での零戦のこうした戦闘をみると、日本軍が太平洋での戦争を始めるまで、この“空のスター”を連合国の目からかくしていたという意見のバカらしさがわかる。

中国戦線には、アメリカ、ソ連、イギリス、フランスその他の連合軍の数多くの観戦武官がいた。零戦は七〇回も戦闘任務についた。爆撃隊護衛、戦闘機同士の戦闘、それに低空からの銃撃などを行い、のべ五二九機の零戦が、直接中国の都市にたいし、ときには一八〇〇キロにもわたる無着陸飛行で出撃している。そして中国軍の戦闘機九九機の撃墜を確認しており、撃破した数はさらに多い。

前述したように、日本軍は空戦で一機も失ってはいないが、二機の零戦が地上砲火で撃墜されており、残骸は中国軍の手におちているから、欧米の観戦武官たちは見たはずである。

零戦の影響力――すでに中国戦線におけるものと、そのごの太平洋での航空戦にたいして――は非常に大きなものであった。

奥宮氏は、こうのべている。

「一九四一年〔昭和十六年〕の八月下旬と九月上旬で、零戦隊の使命は達成された。中国に基地をおいていた爆撃隊は、日本本土と台湾の新しい部隊に配属された。四ヵ月にわたる戦闘のあいだに、のべ二六〇〇機の爆撃機が零戦に護衛されて目標に向って飛びたった。そして、わずか爆撃機一機が、それも敵の対空砲火で落とされただけであった。

この戦爆連合攻撃隊がやった数十回の空襲のあいだに、わずか一〇機の中国軍戦闘機と遭遇しただけであった。そのときでも、敵の戦闘機は、わが爆撃機も戦闘機も撃ちおとすことはできなかった。

これらの事実は、中国戦線での零戦の威力を明らかに示している。中国戦線では、我々は一時、敵の戦闘機と対空砲火によって爆撃機の損害が致命的な数にまで達したのであったが、零戦の到着によって、敵の戦闘機は、迎撃機としての威力を失ってしまった。要するに、零戦によって、我々は、つねに、制空権を得ることができた」 |

日本とアメリカおよびその他の連合国との、最終的な衝突がますます避けがたいものとなるにつれて、日本軍は戦争の準備に力をそそいだ。零戦はそのなかでも、非常に重要なものの一つであった。

中国大陸で、その名声が鳴響いたにもかかわらず、零戦は、生産上の多くの障害や、設計上の未解決の欠点をもっていた。これらは中国戦線では目にみえて現れてはこなかったが、太平洋戦争では、空戦のテンポが早まるにつれて、また零戦に対抗する飛行機の性能が向上するにともなって、明らかとなってくるのであった。

|

雲海上を快翔する零式戦闘機一一型(A6M2)

|

10 零戦の泣きどころ top

これまで製作された一連の零戦には、高速では補助翼の操作が重くなるという難点があった。このため、高速のときには、パイロットが機を横転させることが殆どできなくなるという重大な欠陥であった。

計器指示速度で時速二四○キロ以下のときには、緩横転は自由にでき、これが零戦の特長であった。しかし速度が時速三〇〇キロになると、補助翼の操作は重くなり始める。三七〇キロをこえると、これが非常に重くなって緩横転はできなくなる。

零戦と戦っていた敵戦闘機のパイロットたちは、この性能上の弱点を発見して、この零戦の比類のない空戦性能に打ちかつための特殊な戦法をあみだした。

つまり常識に立ち向うとき、速度を高速に保っておくならば、零戦は横転では対抗できない。そして高速で横転に入るとなると、もちろん、素早く旋回する能力がひどくおちて、零戦最大の利点である軽快な戦闘性能を失うことになる。

11 高速横転の欠点と防弾無装備 top

これは設計のまずさの結果であろうか? いや、そうではない、と堀越二郎技師はこう説明している。

「高速での操縦性の欠点は、戦争以前の時期に源を発しているといえよう。

このころ日本軍のパイロットは、できるだけ旋回半径の小さいことが、戦闘機としてのすぐれた性能であると主張した。そして、それと殆ど同じ程度に重要なものとして、低速でどちらの方向へでも、すばやく横転しうる能力が要求された。

いいかえると、最小の旋回半径ということは、戦闘機の翼面荷重の低いこと、つまり翼面積の広いこと、そして広い翼長を意味する。低速での横転能力について、特別の注意をはらうことが必要となった。それは大きな補助翼の面積を必要とするからである。

そしてこれらはまた、零戦が艦上機であるという要求に合致していた。低速で円滑かつ鋭敏な操縦性が、甲板上に着艦するためには必要なのであった。

十二試艦戦の試作機の実験飛行のとき、いつもパイロットからは、高速での補助翼の操作についての苦情がだされていた。しかし、これを修正することによって、低速での空戦性能を犠牲にすることにもなるのであった。補助翼操作の重いことをなおす一時的な手段がとられたが、あまり効果はなかった」 |

零戦の歴史を語るためには、零戦が敵からの射撃には防弾の面で劣っていたという最大の欠点をあげないわけにはいかない。太平洋戦争が進むにつれて、この要素が日本軍にとって、ますます重大な問題となって現れた。しかし、こうなった理由、この事実の背後については、堀越技師の言葉が最もよくこれを説明している。

零戦――そしてその他の日本機共通の最大の弱点は、おそらく防弾の設備を大いていたことであろう。これもまた日本軍の伝統が、この弱点を生んだといえよう。“攻撃は最大の防御”という原則に忠実な日本軍は、装甲板を厚くしたり、その他の保護手段を講じて重量を増し、攻撃力を犠牲にするのを、いさぎよしとしなかったのであった。

この誤った考え方は、飛行機や軍艦の建造に当ってもそのまま現れた。敵戦闘機の攻撃には弱い爆撃機でさえ同様であった。

戦闘機で、その装甲板や自動閉鎖式燃料タンクなどの防護設備を犠牲にして、最大の空戦性能を求めたとしても、かならずしも理屈に合わぬことではない。それは、多くの人たちが、その結果として生まれる性能上の利点によって、戦闘機は勝利をおさめると考えたからである。

十二試艦上戦闘機を設計したころは、世界中どこの国でも、戦闘機を厚い装甲板で防護することや、自動閉鎖タンクやその他の装置を真剣に考えていなかった。

しかし一九四〇〜四一年の第二次世界大戦勃発前後の航空戦からの教訓では、こうした防弾装置は戦闘機にとって、有利であるばかりでなく、欠くべからざるものであった。

一九四〇〜四一年に、この教訓が常識となってしまったときにおいてさえ、戦闘機防弾装置の要求をしなかったことは、日本軍部の誤りで、これが重大な損失を招くことになった。我々技術者も、この問題について研究しなかったことは、怠慢とみられてもしかたがない。軍からの要求がなかったということは弁解にはならない。

我々の、戦闘機の防護を無視するという方針が、戦争の初期には敵の抵抗を粉砕する戦闘機シリーズを生みだしたのであったが、一方、敵の多くの戦闘機も、その性能では零戦に劣っていた。

戦争の初期では成功であったが、装甲板やその他の防弾装置の必要性は、零戦にたいする激しい射撃についての報告で、十分わかっていたはずだった。日本軍は、これらの教訓をくみとることが少なかったが、太平洋に数多く出現し始めたアメリカ軍の新型戦闘機は、この欠点をのぞく処置がとられていたのであった。 |

|

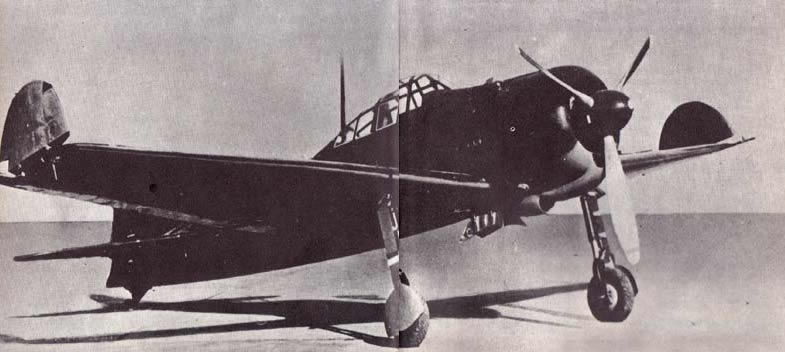

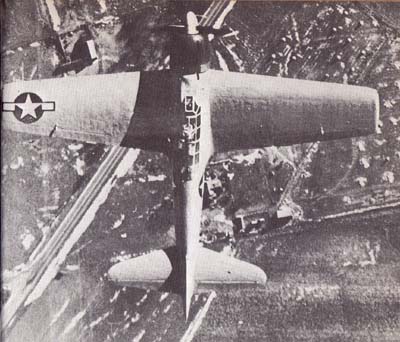

ニューギニアで米軍に捕獲された零戦三二型(A6M3):翼長を1メートル短縮、翼端が角型となっている。

写真の機体は五機の部品から米軍によって組み立てられたもの

|

12 空母搭載用に改造 top

太平洋戦争のかなり以前から、零戦の性能を改善するための改造作業が続けられており、日本軍は、零戦が戦争の開始期に、期待していた優越性をもち続けてくれることを望んでいたのである。一九四〇年〔昭和十五年〕の中ごろに、日本海軍は三菱にたいして零戦の生産速度をあげるように指令し、名古屋の第三機体工場の最初の組立作業ラインは、ただちに確実なペースで戦闘機をつくり始めた。

海軍と三菱がA6M1とA6M2試作機の実戦テストを続けているあいだにも、A6M2零戦一一型が確実に生産されていたのであった。

この実戦テスト中に、ある零戦では翼桁〔よくげた〕に事故が生ずるという欠点がわかった。そこで生産中のものに同じようなことが起らないような処置がすぐにとられた。

改造された翼が生産ラインにいれられるように命令され、二十二番目の零戦一一型機から使用されることになった。一九四〇年の十一月までに六四機の零戦一一型が生産されたが、このときになって、それの最も新しい改造機で、翌年パールハーバー攻撃のときに使われることになる二一型の生産に移ったのであった。

中国大陸での戦闘の続いているころ、そして日本で零戦の完成を急いでいるあいだに、日本海軍は零戦を航空母艦搭載用として完全なものにする作業を進めていた。 |

一つ上とおなじ零戦三二型:米軍の標識をつけ、米軍パイロットによってテスト飛行中の写真。翼端をきった主翼形がよくわかる |

零戦はその主翼長が一二メートルなので、母艦のエレベーターにやっと載せられるという状態であった。

堀越技師は主翼を改造して、翼端を五〇センチ上の方へ折たたむようにした。

第一二七番目の量産機から、補助翼に脚の引っ込み装置とつながった新しいタブ・バランス〔補助翼の作動をよくする装置〕をつけた。これで高速のときの補助翼操舵力を小さくした。

これがA6M2二一型で、この型の製作変更は一九四一年〔昭和十六年〕の二月に開始された。

13 高性能のA6M2二一型零戦 top

太平洋戦争の初期に日本の戦闘の先頭にたったA6M2二一型戦闘機は、最適高度五〇〇〇メートルで時速五三〇キロという高速力をもっており、準備姿勢から無風状態のもとで六〇〇〇メートルに七分二七秒で上昇できた。

その最高の上昇率は一分について一三七七メートルであった。また補助燃料タンクなしで一八二〇キロをこす航続力は連合軍戦闘機のどれよりもすぐれていた。

二一型の零戦の旋回半径は、正常旋回で開始速度、時速三七〇キロの場合三五八・六メートル、低速の場合には旋回半径は一八六・六メートルであった。開始速度、時速三七〇キロで一八○度の急速旋回をする場合に、この戦闘機は五・六二秒で旋回を終ることができ、終了速度は時速三二〇キロであった。

翼の長さは一二メートル、機体の長さ九・〇六メートル、地上での高さ三・六〇九メートル、戦闘態勢のときの重量二三九〇キロ、 エンジンの出力はその最適高度四二〇〇メートルで九五〇馬力、翼面積は二万四四平方メートル、翼面荷重は一平方メートルあたり一〇・七キロ、エンジン出力一馬力あたりの荷重は二・五四キロであった。

どんな飛行機でも、正確な性能上の数字というものは、飛行機の重量、外形的仕様、その他の要素などである程度の違いがある。A6M2二一型もときによっては最高速度、時速五二五キロをもっているといわれ、技術実験飛行では最高速度五一〇キロをしめしたことも度々ある。

A6M2一一型戦闘機を六四機製作したのちに、三菱名古屋工場は合計七四〇機のA6M2二一型機を生産した。この数字は、中島が小泉の工場で一九四一年十一月以降につくったものは含んでいない。

日本が全力をあげて戦闘を開始する準備を終るまでに、海軍は四〇〇機以上のA6M2戦闘機が使用できるようになり、その大部分は二一型機であった。

|

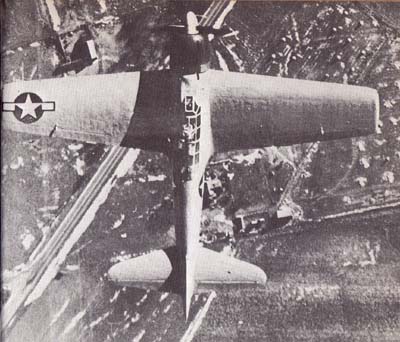

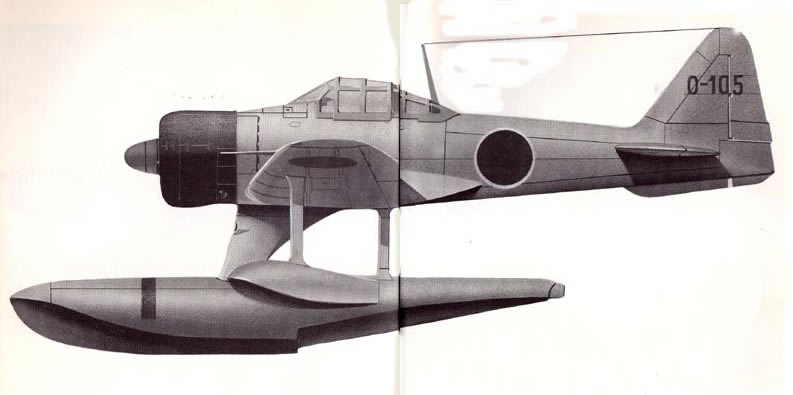

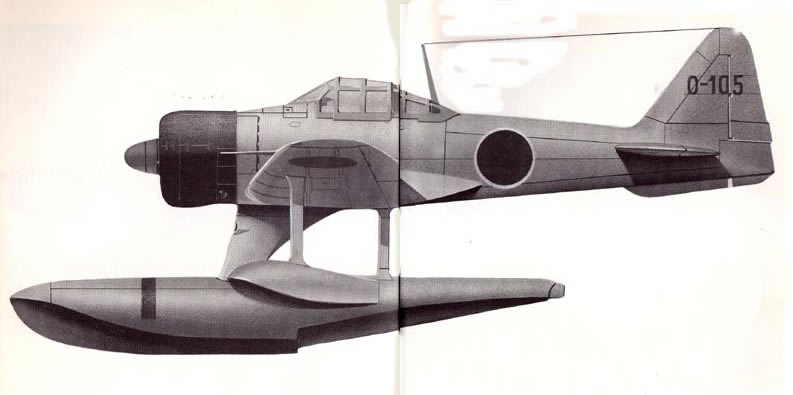

二式水上戦闘機(中島A6M2−N、連合軍のニックネーム「ルーフェ」)

発動機:中島「栄」一二型、950馬力 武装:九七式7.7ミリ機銃2、九九式20ミリ機砲2,60キロ爆弾2 最高時速435キロ(高度5000メートル)

上昇時間:5000メートルまで6分43秒 上昇限度:10,000メートル 正規航続距離1140キロ 自重:1921キロ 全備重量:2460キロ

全幅:12メートル 全長:11.1メートル

|

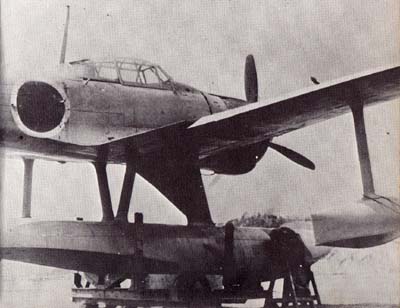

14 零戦を改造した二式水上戦闘機 top

零戦の性能向上のための改造計画も、太平洋戦争開始前から進められていた。

日本海軍は、基本的な零戦の設計を、水上機の設計に適応させる計画を始めた。

この種の戦闘機は、空母部隊もなく、陸上基地からの支援もできない場合に、上陸作戦部隊にたいして航空援護を行うことができる。

海軍当局は中島飛行機に命じてこの計画を担当させた。この社が水上機について多くの経験をもっていたからである。一九四一年二月、会社の呼称によるAS−1の試作第一号機の製作が開始され、この水上機はしまいにはA6M2−Nとして生産に入った〔Nは水上機を意味する〕。

一九四二年〔昭和十七年]の四月までに大量生産に入っており、二式水上戦闘機一一型とも呼ばれた。(連合軍はこれを「ルーフェ」の略号で呼んだ)

大きい重い中央のフロートと翼端の二つの補助フロートのために、この飛行機の速度はおちて高度五〇〇〇メートルで時速四三五キロとなった。

合計三二七機の水上機型の零戦が中島の小泉工場で生産され、一九四三年九月まで続いた。

一九四一年の夏のあいだ、三菱は零戦の速度、高度、それと横転率指数を改善するための大きな改造を開始した。これがA6M3戦闘機〔零戦三二型〕であった。

これは一一三〇馬力の「栄」二一型発動機を装備し、二連過給器〔注〕を備えていた。当初の実験飛行では最高時速は高度六〇〇〇メートルで五四三キロをだした。

〔注=高空で空気の稀薄な場合、発動機の出力をおとさぬための装置。空気に二段階の圧力をくわえて発動機におくりこむもの〕

しかし、その他すべての点で、この新しい戦闘機は期待されたほど性能の向上はできなかった。

この飛行機はA6M3常式戦闘機三二型として生産にはいり、訓練部隊と作戦部隊とに配備された。

この新しい戦闘機への苦情は各方面からかこって、三菱の技術陣は性能を改善するために、さらに改造作業を開始した。 |

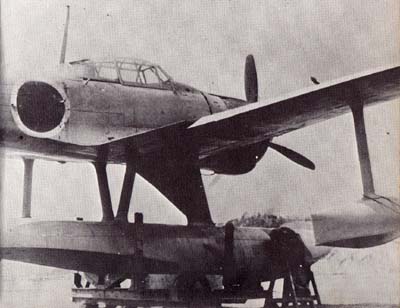

二式水上戦闘機(A6M2−N):中島によって製作された水上機型零戦

二式水上戦闘機(A6M2−N):中島によって製作された水上機型零戦

|

堀越設計チームは、翼端を切り、はしを四角の形にし翼の長さを一メートルちぢめた。これによって、艦上機として使用する場合に翼端を折りたたむ必要がなくなり、生産速度をあげることになった。最大速度は時速で三・二キロ増加したが、その他の性能上の数字はいくらか悪くなった。

上昇速度は一分について一三七七メートルから一三七二メートルにおち、旋回半径は一八六・六メートルから一九一・七メートルに増加、高速での一八〇度旋回半径は三四一メートルから三五二メートルに増し、この旋回所要時間は五・六二秒から六・〇二秒となった。

翼端を切断された零戦は、初期の型のものと同じ武装で、一九四二年〔昭和十七年〕九月、戦闘に参加し、これをA6M3三二型戦闘機と名づけた。(連合軍はこれを「ハンプ」、A6M2戦闘機を「ジーク」と呼んだ)

日本軍のパイロットは、翼をちぢめた零戦の空戦性能は少々おとろか、急降下の場合相当に速いし、補助翼が前の型よりも操作しやすく、高速でも横転しやすいということを知った。

三菱は一九四一年に、中島での生産は別として、三四三機のA6M3三二型戦闘機を生産した。

top

**************************************** |