|

****************************************

Index ビルマ タイ インドネシア 仏印 インド 朝鮮 満州 中国

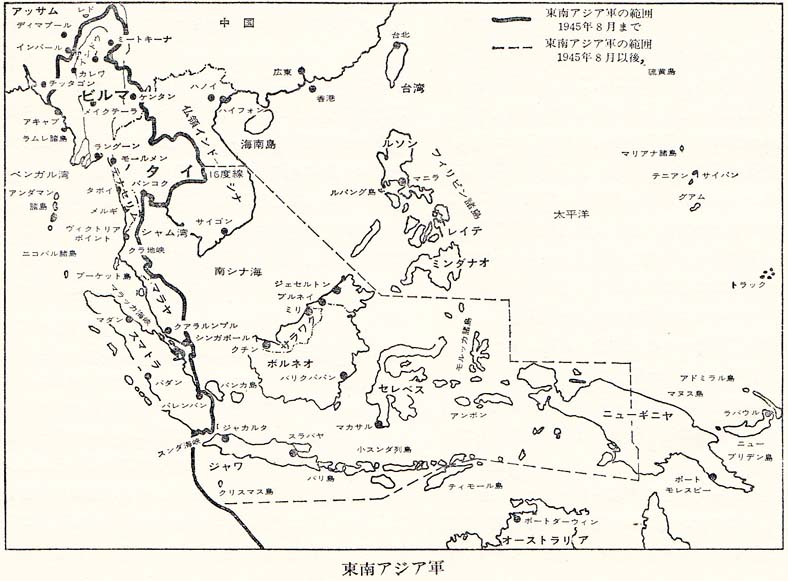

第三章 インドネシアの誕生

|

1 日本軍とインドネシアの独立運動

top

双発爆撃機がその姿を雲から現わした。

機はカマヨラン飛行場目がけて低くすべり込んできた。

しかし誰も散ろうとせず、防空壕にかくれるものもなかった。

それどころか人々は飛行場のほうに群がり集り、空気は熱狂的な喜びに満された。

機は群衆の前てその翼を休めた。

細い扉が内側から開かれ、目の醒めるような純白の姿の服をつけた男が扉の前にスックと立った。

「スカルノ大統領万歳!」とどろく喚声が群衆から起った。

彼らは身だしなみのよい男がステップを降りてくるのをみるとその興奮はますます狂暴にさえなっていた。

「自由万歳!」

スカルノは二人の男を従えていた。

日本のジャワ軍政監山本茂一郎はスカルノを迎えてちょっと頭をさげて前に進みでた。

固い握手を生き生きと交わされた。

日本人の方も感情極まって、喜びの涙がこみあげていた。

スカルノは壇上に近づいた。この壇は空港のビルの近くにしつらえられていたものだった。

彼は感情を殺し、掌を握りしめると壇上に上っていき、群衆のほうに向った。

「私は皆さんにとうもろこしの花が咲くころにはこの国に自由と独立をもたらすと約束した。

とうもろこしの花はまだ咲いていない。

だが、我々は独立をかち取った」。

群衆は熱狂した。帽子が空に舞い上がった。

数千の咽喉がわれんばかりに叫んだ。

日本のあと押しでインドネシアはついに解放された。

植民地支配はもうあり得ないだろう。

その時点ではスカルノもここで叫びつづける群衆も、日本がすでにポツダム宣言を受諾し、無条件降伏したことを知ってはいなかった。

新共和国は著しいそのもろさを間もなく見せはじめるのだ。

インドネシアはずっと以前からその独立を約束されていた。

最初は東条首相によって、ついで一九四四年九月に再び東条によって確認されていた。

しかし日本側の延期は無理もない点があった。

ジャワは日本が占領した東南アジアで最も人口が多く、そこから産出される錫、ゴム、石油の最も豊富な国の一つであった。

そもそも日本が最初に戦争に突入したのは、オランダ領の油田を奪ることがその動機であった。

ボルネオ、サラワク、ジャワ、スマトラこれらの地は南進への攻撃目標であった。

これ以外の戦闘、フィリピンのビルマの、マレーいやシンガポールを攻略することさえ、日本の工業に必要な燃料を確保することに比べたら従属的なものでしかなかった。

一九四二年二月と三月の電撃的戦闘の結果、オランダからこれらの地を奪ってしまうと、日本にインドネシアを解放することを渋った。

このためビルマやフィリピンの傀儡政府が独立憲章を与えられてからも、インドネシアだけは指をくわえて待たされた。

日本は東アジアの国々の違いを知っていた。

小磯はその内閣が独立宣言を起草するに際して、

「ビルマやフィリピンがすでに独立をかちとったという事実は当該国国民の永年にわたる希望を充たそうとしたということだけではない。それは大東亜の共存共栄の基石でもある。

日本帝国はこの国家的方針の更に不動なる表現が与えられることを希求し、この方針に基きここにジャワ独立の実現に、さらに進んだ全面的な支援を与えることを明確に約束するものである」(1)

と結んでいた。

形式的な独立こそ認められていなかったが、小磯の示した通り日本軍は軍政下のジャワや他の地域も、自国の問題は自国で という方針で政治解決することを許していた。

行政の下部組織は事実マホメット・ハッタがのちにいった通り

「トップ・レベルの政治問題を除き、どの部局も我々の手中にある」(2)

といったのは事実だった。しかし日本は練達な政治屋のやったこと以上のことをした。

日本はインドネシア軍を組繊した。

それには戦前の蘭印軍の下士官、および日本軍でその初期訓練をうけた連中をもって組繊したのであった。

ジャワ駐屯の第一六軍は“義勇軍”と称する〈祖国防衛隊〉を補助軍として創設した。

インドネシア人はこれをペタ(Peta)と略称* したが、ペタは大団と呼ばれる三五個小隊から成り、これは日本軍の大隊に当るものであったが、その兵力は半分であった。

各ぺタ大隊は士官、兵五〇〇名をもち、日本軍の将校が教官としてつけられていた。

ジャワではこの大団の数が一九四四年に年間全部で六六個大団にまで、またバリ島ではその後三個大団にまで増加した。

これだけではなかった。

日本軍はジャワで二万五〇〇〇名に近い兵を集め、別にチモールでは二五〇〇名を集め、これらを兵補(予備兵)と呼んだ。

彼らは日本軍の労務的補助部隊として活動した。

また、たくさんの青年組織もつくったが、これらは警防団や青年団で一九四三年にできたもので、前者は警察官補助、後者は一種のボーイスカウト運動のようなものであった(3)。

* インドネシア語でこのペタを略す前のものを全部記する方法としては、パーカー氏(4)によるもの、ベンダ氏(5)によるもの、

およびカヒン氏によるものと三通りのものがある。

日本が一九四二年に東南アジア諸国に侵攻したとき、オランダ総督と政府官吏の一部は逃げずに残り、抑留された。

副総督のファン・ムークはオーストラリアに脱れるよう命令され、ブリスベンに臨時行政府をつくった。

日本軍は当初オランダの行政組織をそのまま残し、数ヵ月はオランダ人公吏を引き止めさえした。

これは香港の英官吏をそのまま行政に使ったのと同じであった。

これらの椅子は地方行政レベルの枢要な椅子を握ってしまった日本人と入れ代わらされた(6)。

日本軍は軍政をひいた。しかし陸軍と海軍に分担し、不必要にことを複雑にした。

第一六軍はジャワを、第二五軍はスマトラを担当した。

そして海軍(第二南遣艦隊)は西南部の民政をその分担とされ、これにはボルネオおよびその諸島、セレベスおよびその諸島、小スンダ列島がふくまれていた(7)。

日本軍政はどこのときも、それが間接統治の場合においてさえ、行政にともなう日常生活の瑣末事にまで干渉しようとするのが癖だった。

誰もが守らなければならないとされた正しい“精神と態度”のことを書いた回覧が、ルワやパロッポの統治者によって回されたのをみればよく分る。

それは一九四四年一二月二七日の日付のもとで、見せかけの勤勉さとユーモアのない敬虔さの説教調のものであった。

「公務は私か、その上司たる日本人の許可なく職場を離れてはならない。

執務中、散歩にでたがる者が多い。これは以後許されない」。

挨拶にまで制約が改めてだされた。

「礼をしているとき、あるいはこれに応じているときに笑ったり、煙草を吸ったりなどせず、元気のみなぎった態度でなければならない。自分が走っているときに、上官に会ったら、直ちに速度を遅めて礼をする。走りながら礼をしてはならない」。

歩くときも同様である。

「いつも元気よくいきいきと歩くこと。右や左をみないこと。

うしろを振り向かないこと。疲れたという態度をみせてはならない。……

目上の人と歩くときは一歩さがって歩き、いつもその人の左側を歩く」。

「役所では歌をうたったり、口笛を吹いたり、大声で話したり、坐ったり、足を組んで腰かけたり、口を開けていることは“ぼんやりしていると思われるから”してはならない」

怠けることも勿論禁じられていた。

「仕事がないときは自分の事務に関する規約類を読むこと」。

清潔は婦人にとって敬信と同じく重要である。

「毎日体を洗おう。女子公務員は、定められた回数その髪を洗うこと。髪油としてココナツ油を使ってはならない」。

天皇陛下に関する命令も当然これにともなった。

「天皇陛下という名がでてきたら、気をつけの姿勢をとること」(8)。

氏名の押えられている民族主義者はオランダ当局によって投獄されたり、追放されたりしたが、一九三九年までには、いろいろの民族的団体が〈インドネシア党〉に連合され、第一次と第二次の大戦の間にジャワの民族主義は著しく強まった。

インドネシア人が真剣になってその独立を語る姿を見て、日本軍は一九四三年三月〈人民センター〉として知られる連盟をつくることを許した。

略して〈プーテラ〉というこの連盟はジャワ、マズラ島の大半の民族主義の団体を包含し、自治政府への一里塚たることを目的としていた。

この連盟は四名の委員によって運営された。この四名は“四葉のクローバー”と袮せられた。

彼らのすべては民族的革命に力を入れた。スカルノはその議長であった。

彼はバンドンの専門学校出身の技術畑の男で、一九三〇年代、破壊活動のためオランダによって投獄されたり、追放されたりした。

副議長がマホメット・ハッタでインドネシア同盟 (PI)の指導者であった。

他の二人は、ハジャル・デウォントロと回教徒の指導者カジ・H・M・マンスルであった。

〈人民センター〉(プーテラ)こそはすべてのインドネシア民衆の中心と仰ぐものであった。

が、日本軍にとってはジャワを占有する方便の一つに過ぎなかった。

一方全部が全部、積極的な親日分子ではなかったインドネシア人にとっては、独立をかち取るための道具であった。

このため、この〈ブーテラ〉は間もなく支配力があり過ぎることに日本軍は気づき、一九四四年二月その解散を命じた(9)。

そしてこれに代って、日本軍がもっと支配しやすくと狙った新しい組織“ジャワ奉公会”がつくられた。

日本の主張によれば、この奉公会はジャワ人ばかりでなく、ジャワを構成している中国人にも、アラブ人にもユーラシア人にも協力できるものだというのであった。

スカルノとハッタはそのままこの組繊の議長、副議長をそれぞれつとめた。

日本軍はこれより前一九四三年に、インドネシア回教徒諮問協議会〈マシュミ〉を創ったが――すくなくとも日本側の意図では――これはジャワ奉公会の対抗物として国民的力を平衡させようとするものであった。

一九四四年に農民が米よこせ騒動を起したが、これは残忍な弾圧に遭った。

このとき日本軍はインドネシアの政治的安定を図る方法として回教徒を利用する決心を固めた(10)。

日本軍はジャワの回教徒運動に力をかしたのである。

このときの日本軍側の宣伝は

「最も教養の高い宗教的指導者とともに回教徒を守り発展させることに日本軍は努める」

というのであった(11)。これに適合した指導者は

「回教の法律と回教徒の風俗慣習に深く精通し、くわうるに大日本軍事政府の有難さの明らかな認識を示さなければならたい」(12)

とした。

こうして日本は回教分子と、連綿とつづいている民族運動者とを分離することによってその支配の永続をはかったわけだ。

しかしこの政策は成功せず、一九四四年九月小磯首相が独立を約束してからあと、回教徒のマシュミははっきりと従来の民族主義運動の側に流入してしまった。

回教徒の代表者は一〇月にジャカルタで会合し、全回教戦に向けて自分から国と宗教の独立の用意をせよと呼びかけた。

もっともこのとき片目では日本を忘れず、“聖戦“を支持することもくわえた。

彼らの結論は

「日本とともに戦い、日本とともに亡ぼう。アラーの道を歩み、暴虐な敵を撃滅しよう」(13)

というのだった。

もっと驚くべき連合がすくなくとも日本側の一部で図られた。

ジャワとマズラの帝国海軍司令官でありインドネシア全域の海軍警備隊司令でもあった前田精海軍少将は一九四四年〈自由インドネシア学位〉という名の寄宿舎のある学校を、学業途中の青年たちを集めて開校した。

学校はジャカルタに、その一分校がスラバヤにおかれた。

前山は校長にイカナを選んだが、彼が共産党地下組織と結ばれていることを少将は知っていた。

このイカナはオランダ本国でのインドネシア同盟の指導者であったことのあるアキマダ・スバルジョの仲間だった。

スパルジョは一九二〇年代に一年をモスクワで過し、いま奇妙な偽装で日本海軍司令部へ平服の役人になりすまして働いていた* 。

* スパルジョは政治局の顧問室長であった(14)。

前田は非共産党員もふくめて、多数の民族主義指導者と接し、若い青年たちに政治学、社会学、経済学の講義を聞かせた。

目的は、彼らを民族主義の指導者に育てることにあった。

ハッタはこの講義に賛成だった。

またオランダで学び、左翼で、一九四三年いらい反日地下組織の指導者であったスーダン・シャリールも、青年団体指導者のマス・スジロも賛成だった。

講義は生徒が何をいおうとまったく自由という中で行われた。

それが明らかに日本の軍政を攻撃することになる話のときも、前田は干渉しなかった。

シャリールもハッタも民族主義を宣伝することにためらわなかった。

前田は一方で、話が共産主義の研究が強調され始めると、彼はさらに話を帝国主義的資本主義に抗して世界的規模で戦われている民族独立運動の方にもっていき、この戦いにおいて敵は枢軸側でなく、イギリスとオランダおよび彼らのパン屋の役を果しているアメリカなどの古い植民地主義帝国側であることにおよんだ。

数百名に及ぶこの学校の卒業生はスパルジョに率いられる地下民族主義組織に組み入れられた。

これでは前田少将の意図したものと違ってしまった。

のちにあるインドネシア人は、前田は簡単に相互離反を策し、共産主義運動を蔭で操るうとしたのだと考えた。

またある者は前田は実はアメリカがジャワに進攻してきたときに、アメリカに抵抗することをより確かなものにしたかったのだとした。

さらにある者は、前田のマルキシズムの理解は本物だったのだとするものもいた(15)。

一九二六年にオランダに抗して起きあがった共産主義指導合として著名な地下活動家のタン・マルカもこれらの期間日本と協力して活動していたとみられている(16)。

ジャワの日本軍がこうした種々雑多の政治結社を手玉にとり、同時に連合軍に抵抗するインドネシア・ゲリラを訓練しているうちに、肝心の本土では事態は急速に動いていた。

一九四五年一月から七月のあいだ、インドネシア独立に関する草案が大東亜省、外務省および南方軍による戦争最高指導会議で討議された。

この結果、日本はまずジャワの独立を宣言し、ついで他の残りの蘭印もこれにならわそうとした(17)。

ここで新しくできる国家はもちろん日本帝国と“密接不可分”なものでなければならなかった(18)。

この草案の要綱は、一九四五年七月一七日に最高会議の強い決定によって成熟した。

このなかの決定要綱第二七項には「大東亜戦争の目的完遂のため天皇陛下は東部インド諸島の可及的速かなる独立を受諾し、それら独立の準備は直ちに進められ強化されるものとする(19)」とある。

独立はジャワから始まり、独立準備委員会(PPKI)が同地に設置されることになった。

蘭印全域がこれらの影響をうけ、独立の日時ができるだけ速かに決められることが必要となった。

第六項および最後の項に責任が押しつけられた。

「その手段方法は各地域の軍当局に委ねられた」(20)。

この各地域とはインド諸島自体の各地軍当局という意味ではない。

それは仏印サイゴンに司令部をおく日本軍総司令官寺内元帥を指しているのであった。

参謀本部からこの命令をうけた寺内は、直ちに行動を開始した。

彼の予定では発表は一九四五年八月七日正午がよい。

ついでインドネシア独立準備委員会を設け、独立そのものの日時は九月七日とすることにした。

新国家はイギリス、オランダ、アメリカにたいして宣戦を布告する。

日本は直ちにこれを承認する。しかしこれらに送る日本側大使の任命は日を改める。

それまで各地域司令官がこの役を果す。そして陸軍将校がジャワの大臣になる。

外交的事柄は日本帝国の手中にある者とするとした。

インドネシア人の中には寺内元帥が何を肚にもっているのかを怖れ始めたものもいた。

一九四二年、ジャワで降伏した、イギリス、オランダの数千の連合軍兵士はそのままここに抑留されていた。

ある者は泰緬鉄道の工事にがりだされ、他はジャワで強制労働をさせられていた。

しかし一九四五年の夏にはこれら俘虜たちは、連合軍がインドネシア諸島に突入するばかりになったことを知っていた。

オーストラリア軍とアメリカ軍はボルネオに上陸し、二月から七月の期間に各地の油田を奪還した。

ラングーンからのマウントバッテンは、マレーとシンガポールにたいして“ジッパー作戦”をかけようと構えていた。

ローレンス・バン・デル・ポスト中佐は一九四二年ジャワに留まるようウェーベルに命ぜられて残ったのだが、監禁されていた。

しかし彼は自分の獄の他の中国人の友人から、定期的に情報を得ていた。

この特報でインドネシア独立の潮が高まっていることを感じていた。

と同時にジャワに抑留されている数千のヨーロッパ人にたいして、日本軍が何を計画しているかをも聞いた。

キャンプの将校は数名でなんとかラジオ・セットを秘密に組立てた。

これによってバン・デル・ポストは戦争がどう進んでいるかの正確な見取図が掴めた。

これは同時に彼の心配をつよめる事柄をも教えた。

彼は日本に住んだことがあり、日本人をよく知っていた。

それから判断すると何もラジオに聞えてこないことは

「日本人の精神の論理やその歴史感覚からいって、戦いの代りに“名誉”を選ぶ薄気味の悪い徴候」

を示していた。このことは

「自分らが玉砕するときは、俘虜として捕えている敵も皆殺しにすることを意味した」(21)。

この懸念は日本軍に雇われているクリスチャンである一人の朝鮮人の情報で確実性がました。

彼の報告によるとサイゴンの寺内から一九四五年五月に、新しい一連の命令が届いた。

それは交渉によるいかなる降伏も平和も拒絶すべきこと。

すべての指揮官は連合軍の手におちることを避け、日本伝統の方法によって自決すべしとされていた。

また軍・民たるを問わずすべての俘虜はバンドンの高原駅の中央ジャワ台地に集結させ、ひとたび連合軍が東南アジアを攻撃し始めたら、これら俘虜はすべて斬殺すべしとされていた(22)。

こうしたことのため広島に原子爆弾が投ぜられたことは、ここ以外の世界では戦争から解放される境まできたとうけとめられたのに、バン・デル・ポストがそれをラジオで聞いたときは、喜びと無気味さとの入り交ったものであった。

寺内と東南アジアの彼の部下は広島の仇討ちとして、その手にある俘虜たちに恐るべき報復をかけるのではあるまいか。

だが一方ではあの原爆によって、これはいわば超自然現象的変化かもたらしたものとして、戦争をやめることは不名誉ではないとする日本人を考えさせることもあるのではないかとも思われた。

五日後、ポストたちは天皇が平和を求めたことを知った。

だが寺内は天皇の命令を拒否し、終戦に反対しているという流言もとんだ。

インドネシアが独立の用意をしている間に、バン・デル・ポストと部下の俘虜たちは、自分らが入れられたキャンプの壁内で、最後の決戦の準備に忙しかった。

2 独立宣言 top

スカルノは六月一日にその演説で、彼いうところの五つの原則をもった新しいインドネシアの基本計画を樹立していた。

五つの原則とは、民族主義、国際主義、合意による政府、社会的公平、一神に対する信仰であった(23)。

これらの原則はリスクなしに完遂することはできない。

「もしインドネシア人民が一つにまとまろうとせず、また自由のために生きも死にもすると決意しないならば、インドネシアの自由はインドネシア人のものとならず、それは永久にならないだろう」。

そして彼は「自由かしがらずんば死か。自由はその決意で全精神が燃えたぎる人々によってのみ、我々の手に握られるのだ」(24)と結んだ。

寺内元帥承認の最後の〈インドネシア独立準備委員会〉は全インドネシア人のために、一九四五年八月七日スカルノを議長として設置された。

それはもう諮問機関ではない。

全インドネシア人から、すべての知名の民族主義運動家から、選ばれた二一名のメンバーは日本陸海軍によって握られていた権能を自分らのものに移管する準備をすることになっていた。

翌日スカルノは同志ハッタおよび“独立準備調査委員会* 議長”のラジマン・ウェディオディニングラットとともにサイゴンに飛んだのだ。

*

インドネシアではこうした独立準備調査委員会(略してBPKI)は日本軍によって一九四五年三月に設立されたが、

このBPKIにジャワだけのものであった。

日本軍によるスマトラの別の委員会は一九四五年七月二五日に設立された。

セレベス、ボルネオ、マラッカ海峡、小スンダ列島を担当していた海軍はこうした委員会をつくらなかったが、

六月に国民党との設立が認可された。

しかしこれは六週間目にとり消された(25)。

よいもの好きの寺内元帥はスカルノがサイゴソにきたときサイゴンにはいなかった。

サイゴンは耐えられぬ八月の蒸すような暑さの只中にあった。

南方軍司令部はダラットの丘の駅に移されていた。

一九四五年八月九日の夜、寺内は日本を代表してインドネシアの独立を承認した。

独立の祝賀式典は、椰子の木蔭深い湖のほとり、ここでいちばん大きいホテルの芝生に用意されていた。

インドネシアの代表団は、日本軍の佐官と外務省代表三好俊吉郎領事によって護衛されていた。

スカルノたちは寺内の甲高い異様な声で述べられる内容に注意深く耳を傾けた。

スカルノはこれに答辞を述べ、独立を喜ばしいことであるとしたのみでなく、寺内の天皇への忠誠をこの機会にそつなく賞賛した。

全体の雰囲気は誠意にあふれたものであった。

寺内は自分の六六歳の誕生日をも祝福された。

しかし同時にこの日は、二つの異なった理由によって注目すべき日であった。

長崎に原爆が落され、ソ連が満州国に侵攻したのである。

一行はこの二つとも知ることなく、帰路、第七方面軍司令耳板垣征四郎大将を表敬訪問すべく、シンガポールに向った。

寺内はこのとき独立は九月七日に公式に宣言するようスカルノたちに申し渡した* 。

* カヒン(27)は独立は八月二四日に認められると寺内は三人に約束したといっている。

しかし田中正明氏の証言のほうが、最近のものなのだが、

彼が「独立宣言の日は九月七日と定められた」といっていることはきわめて著しい差違を示している(28)。

三人がインドネシアに戻った夜、ハッタを訪れた者がいた。

スータン・シャリールは興奮でふるえていた。

連合軍俘虜と同様に彼も秘密の短波受信機をもっていた。

それによって彼は日本が終戦を請うていることが明らかであるのを知った。

ハッタの顔色も変った。それから自分を押えながらシャリールにこういった。

「もしこれが真実としても我々は既定方針通り日本と協力して、我々の自由を完遂しよう* 」

* その日、日本軍降伏についてつぎつぎと流された事態の連りは、明瞭を欠いていた。

著者がここに述べる記録は、東南アジアを分担していた興亜同盟第五課の一員だった田中本に依るものである(29)。

他のこれに関する資料はさておき、この点に関しては評者は田中のものによった。

これはJ・D・レッジの年代表と比べてみられることが望ましい(30)。

レッジの記述は一九六九年のハッタとのインタービューに基づいている。

これに反し、田中のは事件直後の記述である。

しかし日本との協力は、ハッタおよびその同志の動向如何のみで決められることではなかった。

日本軍の各地司令官の同意が必要だった。

八月一五日、司令官は別のことで心を奪われなければならなかった。

彼は部下とともに自分の司令部において、城壁のように厳粛に立ち、天皇の声に耳を傾けた。

電離層の防害で、声は海面のように、あるいは大波で、あるいはとぎれながらつづいた。

彼らは全部をハッキリとは聞きとれなかった。

彼らは悲嘆で胸を詰らせて、重苦しい鉛のような沈黙の中に立っていた。

少将山本茂一郎軍政監は、軍参謀長でもあったが、中将長野祐一郎軍司令官の部屋にいき、戸を叩いた。

「閣下、ご決裁を仰がなければならぬことが二つございます。

閣下はジャワの軍司令官として、最後の一兵まで戦いつづけるおつもりでしょうか。

どういう難局をも期して、敵に反攻するおつもりでしょうか。

あるいは詔勅に従い、降伏されるおつもりでしょうか。

つぎの問題はインドネシアの独立について、我々はどう処すべきでございましょうか(31)」

長野中将は息をするのさえ苦しそうにとぎれとぎれにこう答えた。

「疑問の余地はない。我々は陛下のご命令に従う」。

もう一つの質問は第一問のように簡単ではなかった。

スカルノとインドネシア指導者たちは軍政府の総務部長、西村乙嗣少将を訪れ、日本が降伏したのかどうかを確めた。

少将は現在重要会議中で、いま呼ぶわけには参らないといった。

スカルノたちは直ちに前田精海軍少将の方に回った* 。

「まだ正式な通知を受理していない」と前田は彼らに告げた。

「通知があり次第直ぐ連絡する。それまで、どうかみんな慎重にしていてもらいたい」

* 田中(32)は前田精少将(33)と、いっている。

そしてベンダは海軍中将(34)と格上げしている。

翌八月一六日午前一〇時に〈独立準備委員会〉の召集が決定した。

その日は雲一つないうららかな晴天であった。

委員たちは続々と到着した。が、スカルノとハッタは姿をみぜなかった。

一一時になっても二人はこなかった。正午ちかく、場内は騒然となった。

委員たちは何か予想もできなかったことが起きたことに気づいた。そうなのだった。

夜明まえ、スカルノとハッタは〈若い世代グループ〉の組織に属する過激派の青年たちに、それぞれ自宅で捕えられたのだ。

二人はピストルを突きつけられてトラックに積まれて拉致されてしまった。

スカルノ夫人も子供も一緒に連れ去られた。

〈若い世代グループ〉は独立委員会のメンバーではなかったが、この動きは無視してもよい暴力の結果でもなく、権力者にたいする嫉妬からのものでもなかった。

そもそもスカルノのような指導者と、日本軍によって与えられる自由などナンセンスだとする若いインドネシア人との間にはその政策に食い違いがあった。

彼らのいうところでは、もしインドネシア人が、その抗日運動を通じて日本軍から力をもぎとったことが明瞭でないかぎり、連合軍が着いたとき、彼らはインドネシアの独立を承認しようとはしないというのである。

連合軍は独立を指して、これは真正なものではない、スカルノと彼らの同志たちは、日本軍の傀儡だったのだとしてスカルノたちは拾てられてしまうだろう。

〈若い世代グループ〉はジャカルタで暴動を起し、それを真夜中から始めようとしていた。

義勇軍(Peta)のレンガスデンクロック兵舎に連れこまれたスカルノとハッタは、青年指導者スカルニーと冷静に討論した。

スカルニーは青年運動のリーダーとはいえ無視できない実力者であった。

戦前、彼はオランダにたいする青年運動を指導し、開戦いらい日本軍の宣伝部に携わってきていた。

このことで彼は他の民族主義者たちがらすこし怪しまれていた(35)。

さて、ここでスカルニーはスカルノにたいして、即時日本軍にたいし独立宣言を発すること、日本軍に協力しないことを宣言するように申し渡した。

一万五〇〇〇名の青年が、その夜にでもジャカルタに進撃する用意があることも伝えた。

この青年たちは進軍命令をいまや遅しと、市外周辺で待機しているのだといった。

「もしきみたちが暴動を起し、日本軍と火蓋を切れば」とスカルノはいった。

「我々のすべての努力は空しくなる。我々の求めてきた独立は水中の他のように消えてしまう。

日本とインドネシアの間に戦闘が起きれば、そのとき得をするのは誰か?

連合軍と我々の敵オランダではないか。漁夫の利を得るものは誰か?

そうすれば彼らは、さっさとまた再び我々の主人になってしまおう。

きみらは日本が無条件降伏をしたことを知っているのか?」

彼が諄々と説くとき目に涙が光っていた。彼は半狂乱の絶望の淵に立たされていたのだ。

日本軍もこれには狼狽した。

スカルノのグループと結ばれていたスパルジョは前田に相談することにした。

彼はマス・スジロを帯同した。前田はことの次第を聞いて仰天した。

「直ぐにかかろう」と彼はスバルジョにいった。

「いまや九月八日なんていってはおられん。インドネシアは直ちに独立宣言すべきだ。

日本側の上層部を説得することは私が責任をもつ。

スカルノとハッタが無事かどうかみて、できるだけ早く私のところに連れてきてくれ」

スバルジョもスジロもここでは、四の五のいっているときではなかった。

彼らは直ちにレンガステングロック兵舎にいった。兵営は武器で充満していた。

義勇軍からの青年たちは二人が近づくとこれをとりまいて群がってきた。

このときにはスカルノもハッタも数時間の討論で、議論は出つくしていた。

青年側はスカルノに譲る気配はなかった。

日本軍にたいして革命的な暴動の時は近づいていた。

スバルジョはどうにかスカルニーの心を動かした。

彼は前田が約束してくれた内容をスカルニーに告げ、こうつけくわえた。

「もし前田がその約束を破ったら、その場で私を射ち殺してもよい(36)」。

スカルニーとその同志はスバルジョの弁明でついに納得した。

しかし青年たちはスカルノとハッタについて、日本の海軍少将の私邸までいくといい張った。

長い自動車の行列がレンガステングロックを発ち、ジャカルタに向った。

この間日本の大使館員西島重忠は、青年指導者の何名かを革命司令部のおかれたパラパラに連れていった。

そこでは義勇兵と学生がここから放送局と憲兵兵舎を攻撃すべく全員で待機していた。

西島が彼らを説得して、断念させられたのは間一髪の瀬戸ぎわであった。

前田少将私邸は木立ちのあるナッソウ街のうしろ側に建っていた。

それは森の中に別荘風な趣をただよわせていた。

邸は憲兵によって護衛されていた。

そこの芝生に独立準備委員会の連中が、邸内一階の食堂でいま苦心して練られている決定を待って、心配そうに右往左往していた。

外務省の西島重忠、吉村留五郎と三好俊吉郎もそこにいた。

前田はすでに集りを通知したといっているにもかかわらず、日本陸軍側はよもまだ来ていなかった。

独立宣言草案が討議された。言語上に重要な問題があった。

政権は“奪取”とすべきか、“移譲“とすべきか。後者が最後に採用された。

そして最終草案はこう謳ってあった。

「我々インドネシア国民はここにインドネシアの独立を宣言する。

政権の移譲およびこれに伴う斗項は可及的短日時の間に平和的方法によって成就するものとする」。

スカルノとハッタがインドネシア国民か代表して署名した。

翌八月一七日、朝一〇時スカルノは、独立宣言文を読みあげた* 。

国旗が初めて荘重に樹てられた。赤と白の二色の旗が朝の微風に高く舞った。

インドネシア国歌が、熱狂した咽喉で歌われた。

この歌は永くオランダによって禁制とされ、一時は日本軍からも禁じられていたものであった。

* 「邸の前に集った数千名の群衆の前で」と日本側目撃者田中は書き(37)、

「邸の外の小集団に向って」とカヒンは書き(38)、

「どちらかというと少ない群衆に」とレッジ(39)は書いている。

スカルノは流れる涙をぬぐおうともせず、感動に詰まりそうな声で群衆に語った。

「独立は永い間我々の求めたものであった。

しかし闘争はまだ終ってはいない。終ってなどいない。

前途に横たわる困苦は過去のそれよりも苦しいものだ。

しかし我々はこの独立宣言に生命を賭ける。我々の国旗は高く掲げられた。

それが再びとり降ろされないように私に約束してもらいたい」

群衆は賛成のとどろきをあげた。

熱狂と狂乱のあと国家を樹立することが残されていた。

独立委員会は八月一八日、人民委員会に移行し、インドネシア共和国憲法が採用された。

スカルノは共和国の大統領を命ぜられ、ハッタは副大統領とされた。

八月二二日、人民平和軍の結成が宣言され、二五日には第一回人民会議が開催された。

しかし各種委員会をつくるということは一つであり、自分ら自身の軍隊を持ち、これを統率することは別の事柄であった。 早速新しい共和国は、困難に直面した。

日本軍が降伏したので彼らもまた武装解除されなければならなかった。

そのことは地域ごとの補助部隊もまた武装解除されなければならぬ理窟であった。

義勇軍(Peta)は兵員四万名で、基本的には歩兵の装備をしていた。

すなわち一万九〇〇〇戦の小銃、九〇〇基の重・軽機関銃をもっていた。

ジャワと小スンダ列島の日本軍は五万九四八〇名で、うち四九八四は海軍であった。

インドネシアには数千の日本人居留民がおり、日本のためにインドネシアの資源を開発していた* 。

もし義勇軍(Peta)が立ち上かって戦った場合も、日本軍はこれの武装解除をすることはむずかしいとみられていた。

しかし事実は乎和裡にすすみ、八月一九日で解決した。

* 数字は服部卓四郎『犬東亜戦争全史』による(40)。

一九四五年八月一五日の東南アジア連合軍最高司令部(SEAC)の推定数はこれとは異なり

陸軍二万八九〇五、海軍一万二〇二五、空軍四○三八、市民六七三五とされている。

八月二七日のラングーン会議に日本側派遣団がもたらした数表では、五万五五六五(一六軍軍総兵員数)としているのに

田中はこの同じ一六軍が兵員一万五〇〇〇、居留民七万という奇妙な数字を示している(41)。

こうした不一致は各所にみられるのである。

102

四日後、ジャワの日本軍司令官はインドネシア人に別離の挨拶を贈った。

彼の公式声明によれば、日本軍は降伏した。

インドネシア国民の三年半にもおよぶ長い期間の友情と協力に感謝する。

「我々はインドネシア国民が、平和的手段で諸君のかくも永い間待ち望んだ独立が達せられることか望むものである」と結んでいた。

司令官のつぎになすべき仕事は、自ら隷下部隊の武装解除を開始することであった。

当初彼は、例外的に日本軍の責任として、市民生活秩序維持のために残される小部隊を除いて、全軍をジャワの枢要地点に集結させようと意を固めた。

武器は所定の位置に集められた。

この司令官は連合軍の要求しているものを引き渡し、隷下部隊を秩序正しく安全に故国に帰す意志のあることが信じられていた(42)。

ここで連合軍がすべてを改革しようとする干渉がその形をみせ始めた。

3 イギリスとオランダ top

仏印と同じく蘭印がマウントバッテンの東南アジア連合軍最高司令部(SEAC)の分担になったのは、つい最近のことであった。

事実、正式にこれが移管されたのは、日本降伏のその日のことであった。

それ以前は消印のうちではスマトラだけが、マウントバッテンに委されていた。

一九四五年の春と夏の初めを通じて、当時マッカーサーの西南太平洋指令下にあった東インド諸島引継ぎの討議が重ねられた。

マッカーサーは日本本土襲撃のため、ここから手を引き、蘭領を解放する責任から自由になりたがっていた。

オランダ自身はこの引き継ぎにたいして、あまり乗り気ではなかった。

ブリスベンのオランダ臨時政府は、その軍隊をマッカーサーが自由に使ってよいと取決められ、このためオランダ軍はボルネオの戦闘に向けられていた。

オランダの意見では、いままで管理機関がオーストラリアにあったものを、セイロンに拠点をもっマウントバッテンに終戦の瀬戸ぎわに移置することはむずかしいと主張した(43)。

またその意見では、マウントバッテンの指揮をセレベスにまで伸ばし、これに南部仏印をもふくませることは、力ずくによる日本占領地域を奪還できないとしていた。

また事実マウントバッテンは、インド諸島の情勢に関する情報に甚だしく欠けていた。

バン・デル・ポストがジャワの民族運動に関して、マウントバッテンに情報を送ってこようにもそれはポスト自身が監禁から解かれて、はじめて流しうる事柄であった。

ブリスベンのオランダ臨時政府は、自分らがインドネシアにもどれば直ちに、もとの法例を敷き得るものと確信していた。

あの酷薄なドイツの占領から生きのびたオランダ本国政府は、自国への面目およびその経済のためにも、蘭印の返還を必要とした。

ひとたびオランダの行政機関がもとのように据えられれば、インドネシアのいろいろな団体の願望であったもっと大幅な自治権を、戦前以上に与えるつもりであった。

オランダ当局の考えでは、一九四二年一二月六日のウィルヘルミナ女王の親書は、そうした改革へのわく組みでもあった。

その理想としたところは、各地それぞれの法律と自由が大幅にとり入れられたパラパラでない、一つにまとまったオランダ王国であった。

オランダはこうした理想を実現するのには、フランスよりもっと悪い条件にあった。

フランスはすくなくとも“若干”の使える軍隊をもっていた。

フランスと同じく、オランダもその持ち船を連合軍船舶係留場に縛がれていた。

しかしアメリカは、フィリピンに特に多いのだが、日本軍によってアジア各地で拘禁されている数千のオランダ軍捕虜を移動するために、係留を解くことを好まなかった(44)。

オランダ人にとって、特にスカルノは睨うべき人物であった。

彼は腐った売国奴であり、戦前オランダ当局は、民族運動で彼を捕えたが、そのときオランダの目でみて彼は同志を売った男であった。

彼スカルノは、日本軍のために働く奴隷として、自国民を提供した重大犯行を犯した罪人であった。

オランダは東インド諸島においてあげた業績に誇りをもっていた。

戦争中の首相であって、追放されていたゲルブランディ博士は、英国の歴史学者ファーニバルが英蘭両国の植民地政策を比較し、オランダのほうが秀れているとする点を次のように引用している。

オランダの官吏は行政の長である。イギリスのは 警官であり、福祉事務官である。

オランダのやり方は、予防に主眼をおくが、イギリスのは抑圧をもってしている。

オランダの処置は公式で合法的だが、イギリスのは非公式で個人的である。

オランダの民政は行政の機関であるが、イギリスのは命令する道具として使われている。

オランダのは違反を抑えるのにすべて控え目であるのに、イギリスのは命令を保持しようとすることばかりにかかっている(45)。 |

今日の東インド諸島をつくりあげたのは、オランダであるとゲルブランディはいう。

「これら諸島の偉大にして近代的な建造物は、我々がその性格づけをしたのだ。

我々は通信機関を整え、我々が健康証明書を与えた。我々の技術はどの分野にも機能している。

我々が東インド諸島を創ったのだ(46)」。

「私はジャワで起きている政治的情況に関して何も情報をもらわなかった」

とマウントバッテンはのち記している(47)。

マッカーサー司令部からは、東インド諸島の状態がどうなっているのか情報は何も送られてこなかったことは明らかである。

一九四五年九月三日、ブリスベンのオランダ臨時政府は、マウントバッテンにつぎのように伝えている。

ジャワの四万名の嗤うべき共和主義の兵力が、オランダが帰ってくるということにたいして、活発な反対運動をしているらしい。

しかし、これを別にすれば、民族主義的感情の強さに特記すべきものはないと。

九月八日SEACの七名の将校からなる先遣小隊が情勢を報告すべく、ジャワのカマヨラン飛行揚にパラシュートで降下した。

目に映ったことを無視して、彼らはマウントバッテンにつぎのように伝えた。

ジャワ人の大部分は政冶的運動に関心をもたず、民族運動というのは少数の知識分子の創作である。

輸送と保安問題が解決できれば、奪還はきわめて簡単である(48)。

武装した連合軍兵力が最初にジャワ島に近づいたのは、オランダの民生局長バン・デル・プラスを伴った英海軍W・R・パターソン少将の乗った英艦カンパーランド号であった。

その艦にはアメリカのK・K・ケネディ大佐も乗っていた。

この年のおそくケネディは、ワシントンに次のように報告している。

バン・デル・プラスは船上のだれかれなしに、ジャワ人はオランダが戻ってくることを歓迎するだろうと一時は語っていた。

上陸してから一日でバン・デル・プラスは身の安全のために船に舞い戻らなければならなかった。

パターソンも途方に暮れた。

パターソンはマウントバッテンから他の植民地領土の解放運動を、排除することにイギリス軍を使ってはならない。

それらの勢力が、友交的なものすなわち、連合軍側のものだろうと、またそれらの運動がかりに怪しげなものだろうかと、釘をさされていた。

また新ししインドネシア共和国を承認することを、暗示するいかなる行為もしてはならないとされていた。

「これはパターソンが“共和国”を利用することも、これを弾圧することをしてはならないことを意味したのだ」(49)といったドニソンの指摘は正しい。

ケネディは上陸してみた。そしてスカルノとその同志たちに初めて接触したと、のちに言っている* (50)。

* こういうとあたかもアメリカの介入なしには、いかなる調停もできなかった如くにみえる。

が、イギリス公刊戦史(51)によれば、英海軍少将パターソンはこの時すでに、バン・デル・ポストを通じて、

スカルノに接触していた点を指摘している。

彼らはどういう条件で連合軍と取決めが出来るかについて語った。

スカルノ側は、インドネシアへの政治的内政干渉は許さない。

連合軍のなすべきことは、日本軍を武装解除し、戦争俘虜と民間抑留者の引き揚げに限定すること。

そして最後に、これが最も髓題だったが、オランダ人の上陸はならぬと主張したのである。

ケネディはこれをクリスティソン将軍に報告した。

クリスティソンは九月の末、全東インド諸島の連合軍司令官になっていた人物である。

そして、この報告の結果としてクリスティソンはスカルノと会談することになった。

これがオランダがまず考慮を拒否した第一歩であった。

反発の感情はオランダ本国において特に強く、その一部は英国にも向けられていた。

オランダ政府は一九四五年一〇月一日、公式声明を発し、率直にその見解を示した。

ジャカルタ、スラバヤの奪還問題で起きている難問は、新聞報道の伝える事実上の政府、スカルノ政府と袮するものを承認する者がイギリスの一部に存在し、スカルノ一派と話し合えと勧めているらしいことにある。

オランダ政府はそうしたことは出来ない。

106

スカルノは自ら日本の道具となり、その傀儡となり、そうすることによって日本皇室の高位の勲章をもらってまでいる。

ファシスト的傾向をもつかかる男が、論の当然の帰結として、連合軍にたいする憎悪を宣伝するのは当然である。……

合法的に承認された代表は、このようないかがわしい扇動的な天分をもち、目的のためなら手段を選ばぬ単なる日和見主義者と同席することはできない。 |

オランダ政府は一九四二年にウィルヘルミナ女王の言葉によって、すべてがいいつくされていると思っていた。

「オランダ王国の一環としてある蘭印との完全なる協力関係、内政に関する管理の自由。政府はこれにくわえるべき何もない(52)」。

この決定の精神にのって蘭印総督チャルダーバン・スタルケンボルグ・スタチョーワは――彼は戦争期間中日本軍によって中国で俘虜となっていた――インドネシア人に一歩も譲歩せず、退任した。

マウントバッテンはブリスベンにさがっていた蘭領東インド諸島政府の長たるH・J・バン・ムーク副総督に説得を試みた。

はじめは彼も頑固だったが、マウントパッテンの訴えに譲歩し、新共和国の指導者たちと会見することに同意した。

しかしオランダ本国政府は、この会見の行われるまえにその試みに拒否を示したので、交渉者としてのムークの立場は崩れた(53)。

マウントバッテンの政治顧問エスラー・デニング(のちのデニング卿、英国駐日大使)は、オランダはスカルノについて誤解していると思った。

デニングの思うに、スカルノは大物ではない。

もしかりにスカルノが、法と秩序を委せられたとしても、彼はその仕事に応えうる器でなく、すぐ馬脚を現わすだろう。

それなのにオランダ政府は、彼を敵と決めつけて、インドネシア人の目の前で彼を苦しめることによって、逆に彼を偉大に仕立てあげる仕儀になっているのだ(54)。

ハーグ駐在のアメリカ大使はスタンレー・ホーンベックであった。

永年にわたる国務省きっての中国通であり、一貫して猛烈な日本嫌いであった。

彼はデニングよりも東南アジアの動きに精通し、この争いを、世界の人間を二つの大きな相反する集団に分裂させる潜在的捉携の一部だとみた。

すなわち「一方に欧米人の“白”人と、彼らの影響下にあって、その考え方も白人的である世界各地方にいる“有色”人種がおり、他方に“白”と欧米人の影響から脱れ、これを拒否する“有色”人種に分かれるのだ……」。

彼の考えによれば、第二の分類の人々は、ここ四○年間日本に訴えつづけられ、ここにきて押しつけがましく、将来も実行をせまりかねない日本を指導者とすることに肯定的である人達である。

ゲルブランディ博士と同じくホーンベックも日本がこれまでのインドネシア政策を捨てるどころか、日本軍は新しい共和国によって、これを押し進めようとしている(55)。

すなわち「日一日と、その徴候は蘭印の現況は日本の鼓吹の結果であり、日本の戦争遂行の計画であることを明らかにしている」(56)とした。

ホーンベックの見解は全体的にいって、アメリカ凶務省のそれと対立していた。

しかし公式には、アメリカの戦前からの、アジア植民地にたいし再び支配をとり戻そうとするヨーロッパ植民地勢力を助けることはしたい、というルーズベルト原則は守られていた。

この方針は一九四五年政権の座についたイギリス労働党のものでもあった。

そしてその陸軍大臣ジャック・ローソンは、九月に西南アジアに視察旅行に赴いた際、その地の将軍たちに労働党の方針を伝えた。

九月二八日ローソンは、マウントバッテンがクリスティソン中将とオランダ民政局長バン・デアル・プラスを列席させて開いた集りに出席した。

これはクリスティソンがジャカルタ(当時はまだ連合軍によってバタビアと呼称されていた)に発つ前の日であったが、ローソンはクリスティソンに、オランダの植民地支配を戦てることに力を貸してイギリス軍を使ってはならないという強い印象を与えた。

イギリス軍兵力は自衛を確実にし、法秩序を維持するためだけに使えと念を押した。

クリスティソンは、オランダとインドネシア指導者とをとりまとめる役も課された(57)。

インド政府もその兵力をつかって、オランダが戻ることに反対しているインドネシア抵抗運動を押えることに熱意はなかった。

インド軍司令官オーキンレック将軍は、マウントバッテンとの部内司令官会議で、この点を明らかにした。

「被占領地で日本軍によって触発されたり、指導されたりした混乱や、日本軍を処理することにインド兵を使うことに異存はないが、インドに重大な政治的悪影響をおよぼすような活動といった例外的な情況以外には、民族運動にたいして、インド兵を使うことはしないことを強調しておきたい(58)」

この見解は、間もなくオランダ本国に届いた。オランダはアメリカに圧力をかけることにした。

ワシントンのオランダ大使は、一〇月一〇日国務省を訪ね、国務次官ディーン・アチソンに会見した。

大使のいうには、オランダは東インド諸島で将来惹起する情況の予測をもっている。

しかし対日戦略に、オランダの国力は全部縛られているので、何も手が出せない。

すべては日本本土攻略に取られている。

いま成り上りの二人の共産主義指導者、スカルノとハッタは日本軍の協力者である。

彼らは連合軍が日本を自由にする日まで、日本軍の地下組織を温存しようとする日本軍の影響をうけた輩の代表者である。

大使はこれらの輩を目して、極東の共産主義の足掛りであるとまで言いおよんだ。

この二人は戦前モスクワに行ったし、住んだこともある。

私の信ずるところでは、二人とも洗脳された共産主義者である。

大使は太平洋の分担地域が変更され、東インド諸島がアメリカ軍地域からイギリス軍に移されたことを、大いに遺憾に思うとした。

イギリス軍は軍事力をもっていない。

すくなくとも東インド諸島については、何もしようとせず、ことにオランダを助ける意志は毛頭ない。

イギリス軍はその兵力をビルマ・仏印、そしてマレーでは使っているが、蘭印は最後である。

大使はこうもいった。

オランダ人はさんざんこき使われたあげく、そして極東でさんざん犠牲を払わされたあげく、捨てられたという感さえもっている(59)。

こうしたもろもろの事件の中で、決定的な要素は、日本軍がその武器をインドネシア人に渡すかどうかという、日本の役割いかんにあったことはいうまでもない。

日本軍が九月一五日、英艦カンパーランド号にジャカルタの港タンジョエンプリオクから乗り込んできたとき、彼らはパターソン海軍少将からこういい渡された。

日本軍は連合軍が配置につくまで、現状が維持すること、そして秩序が保たれているかどうか検分すること。

これをするのに武器の必要は認めるから、“騒乱”はこれで脱出するようにと。

二四名の参諜の代表の中に第二六軍参謀長山本茂一郎陸軍少将と前田海軍少将がいた。

インドネシア人の革命的騒乱に自分のベストをつくした前田少将にとっては、これは驚くべき命令であった。

彼は“騒乱”と称えられるものが、実際にはインドネシア独立運動を指すものであることが分っていた。

彼の疑いは、一般の集会が禁止され武器を持ち運ぶことが制限され、新しい国旗の掲揚を禁止する命令が出たことで確信にまでなった(60)。

日本軍代戦争俘虜抑留者のための厚生を目的とする機関であるRAPWIに、引き渡した武器がどう所蔵されるかをインドネシア人が、注意深く見守っていることに気づき始めた。

俘虜抑留者の中には、現在酷い状態にある者もいた。

「日本軍はいまではその同盟者である我々に、なぜ武器をくれようとせず、敵に渡してしまうのか?」

「日本軍は、ほんとうに我々を独立させようとする意志があるのか。

そうではなく、いまやオランダの手先きとなり、我々を弾圧しようとしているのか?」

とインドネシア人は疑念をもった。理論上いまや日本軍には、選択の余地は残されていなかったことはいうまでもない。

マウントバッテンはすでに、寺内元帥宛の書信で、元帥がもうすでにインドネシアが、その民族主義指導者のもとでの共和国樹立を宣言してしまったことは知っているが、かかる行為は八月二七日南方軍総参謀長沼田中将が署名した協定への違反であり、元帥は直ちに東インド諸島の民政の安定に、責任ある態度をとらなければならぬことを伝えていた(61)。

こうするための寺内の新しい命令が守られることの困難さは、田中正明(62)によって描かれたガンビル広場集会の模様をみれば、一日瞭然である。

ジャカルタのインドネシア人は、日本人の家に突入をはじめ、家をよこせ、武器もよこせと要求した。

日本軍から小火器と刀剣がもち去られ、ジャカルタの中心地で共和国樹立集会をひらいた数万の群衆は、日本軍の武器と、自分らの山刀と竹槍で寸分のすきなく武装していた。

市内の秩序維持に責任をもたされた日本軍警備隊は、連合軍当局から群衆を追い散らすよう命令された。

こうして武装した群衆が、つぎに起す行動は決定的敵意で、その報復は武装した日本軍はもとより、日本人居留民にまでおよぶことが日本軍には分っていたので、連合軍の手先きにつかわれる意志はなかった。

宮元静雄参謀は情況を掴みに車で広場にいった。

日本軍がこの群衆を砲撃、銃撃すれば、追い散らすことは確かにできる。

しかしそれは日本対インドネシアの戦いとなる。

「日本とインドネシアの間に衝突があってはならない」

と宮元は考え、彼は連合軍の命令を全く無視することにし、日本軍をただちに引揚げさせる決心をした。

この種の連合軍にたいする命令無視で、ジャカルタの中村淳次少将は逮捕された。

彼は寺内南方軍司令部で裁判されるためシンガポールに送られた(63)。

しかし日本軍には、新共和国側からその武器を引き渡すようにと、たえず圧力がかかった。

僻地の日本軍分隊は襲撃された。

インドネシア人は次第に勇猛になり、憲兵隊までも襲い、武器を強奪した。

倉庫からは中のものが略奪され、スラバヤの電話局も郵便局も襲われ、婦人子供が人質としてさらわれ、虐待された。

双方が凌辱を犯した。

ある場合には、日本軍の手でさんざ剥奪され、その屈辱に永年にわたり悩まされたオランダ人や混血児の民間抑留者で、あまり遠くないところに自分の家がある者はキャンプを立退いた。

そうして残されたものは、雑多のインドネシア兵によって絶えず悩まされた。

一方バン・オーエン中将のオランダ軍とアンボイア軍(マラッカ諸島の一島)は、インドネシア軍の抵抗を排して上陸したのだが、これがまたやたらにピストルを撃つのが好きな連中であったといわれ、怪しいものを狙っては片っぱしから撃ちまくった。

獲物がないと、アメリカのジャーナリストのいうところによると

「彼らはインドネシア人の家を襲い、正当な請求も理由もなく、その居住者の持物の一部あるいはすべてを恥も外聞もなく引きずり出した(64)」

インドネシアにこうした騒乱と無政府状態がつのっている間に、日本軍の中でも徒党が無数につくられていった。

一つの徒党は上の命令に従わないことに公然と賛成して、インドネシア側について集団脱走する者さえあった。

日本兵は武器と乗物を奪い、インドネシアの独立共和国の軍隊に合流する者もでてきた。

彼らの考えによると、日本の降伏政策はインドネシア人を裏切るものである。

自分らの命を犠牲にして、その裏切りの償いをするのが我々の義務であるとしていた。

当然のことながらインドネシア人は軍事的に訓練されたこうした日本の脱走兵を歓迎した。

4 スラバヤで起きたこと top

スラバヤでの出来事は、日本軍にたいするインドネシア人の態度がどう変化しでいったかを物語る。

スラバヤは、岩部重雄少将の分担する東ジャワ地区の司令部のあるところであった。

そこには数千の日本兵がいた。

またここは、シンガポールにっぐ東南アジア第二の艦隊基地でもあり、基地の陸軍隊長川中菊松海軍少将を伴う柴田弥一郎海軍中将の、第三剛遣艦隊の司令部のあるところでもあった。

基地には一一隻の魚雷艇と三四機の航空機が終戦の時点にはあった。

そして一〇〇〇名以上の軍属が働いていた。土地の人は日本降伏を聞いて、日本人にたいして大いに同情した。

しかしジャワの中央にあった収容所から、明らかに日本に守られてオランダ人が街に戻ってくると、反日感情がどっと高まった。

一〇月一日インドネシア人は、力の弱い日本軍駐屯地平放送局、病院、通信所を襲い、日本兵を力ずくで逮捕した。

秩序を維持するための一部の警備、治安娶員を残して大半の日本軍各部隊はすでに、いち早く丘陵地帯に集結していたが、急をきいてこの一部を山からおろした。

が、五〇〇や六〇〇名の兵をおろしてみても、何分にも武器の使用を禁止されているのでその甲斐なく、インドネシア人に監禁されてしまうという目に遭った。

柴田海軍中将、田中海軍少将の両提督は、新しく生れるインドネシアと友交関係が樹てられるよう将来を見越して、血を戦すことは極力避けたかった。

そのため発砲はするな、土地の指導者を説得せよとの命令が海軍によって発せられた。

が、インドネシア人は、銜の日本軍警備隊の秩序の破壊にかかった。

彼らは電話線を切断し、このため日本陸・海軍の連絡は跡絶えた。

連絡将校は逮捕され、乗用車は奪われ、燃料廠は刀と槍をふり回す狂暴な群衆によって奪略された。

食料品店はくまなく強奪された。

正午ごろには前の義勇軍(Peta)部隊や若干の兵補(予備軍)が青年グループを先頭にして集ってきた群衆に対して号令をかけ始めた。

「自由! 自由!」と彼らは叫んだ。

夜九時ごろには武器を振りながら、彼らは市内いたるところの日本人から物品を奪い、彼らは東ジャワ地区司令部を叩き割って入ろうとしはじめたが、これは日本軍歩哨と下士官によって阻止された。

日本軍の将校たちが抜き身の軍刀をひらめかせて群衆に向って駈けていこうとしたとき岩部重雄少将はバルコニーに現われ、インドネシア語で呼んだ。

「待ち給え! 待ち給え!」将校は留まり、群衆は警官隊によってやっと鎮まった。

公然たる敵意を双方がいだくこの危機は、間一髪のところで避けられた。

第二南遣艦隊司令部もこれと同じような危機にさらされた。

数千の群衆が司令部に向って鯨波のように押しよせたが、その先頭に戦車さえもち出されていた。

(日本軍はこの地区では地域インドネシア義の軍〈Peta〉師団にその武器を引き渡していた)。

彼らは第二一通信隊に殴り込みをかけ、そこの兵を小部屋に監禁した。こうして救いを求める通信を遮断した。

ついで彼らは司令部の日本兵にすべてその武器を彼らに引き渡すよ久要求した。

彼らの何人かは司令官室にまで闘入し、司令官と参謀の軍刀を奪った。

しかしここで古い友情が物をいった。

司令官森永春雄大佐と海軍工廠部長森武夫海軍少将は、のちスラバヤ防衛軍隊長となったアファンデッフ大佐と渉外課長のムナジとまえから交際していた。

二人は簡単にはいかなかったが、暴徒を鎮めること、海軍将校を釈放することを説得された。

将校たちは海軍部隊の会議からの帰途、群衆に逮捕されたものであった。

暴動は二、三日にわたって、州長官スディルマンとモストボ博士に指導されてつづいた。

三日目に日本陸海軍当局はインドネシア側と会談し、不安な動きに終止符がうたれた。

日本が無傷であったわけにはいかなかった。

通信隊長と数十名の軍医、看護婦が死傷し、三〇〇〇名の日本人が投獄された。

病院、通信施設、物資補給臨時倉庫などすべてはインドネシア人に奪られ、日本軍に残されたのはその陸、海軍司令部と艦隊特別根拠地および警備大隊一個大隊のみであった。

この東ジャワで日本軍の武装解除がなぜこんなにうまく運んだかの一端を説明する奇妙な話がある。

英国の公式歴史学者ウッドバーン・ガービーはその脚註につぎの通り記している。

すなわち一九六五年、彼にクリスティソン中将が語ったところによると、スラバヤの飛行場に着陸したオランダ下級士官が同地の日本兵の武器を取りあげた行為にたいして、オランダのヘルリッヒ提督がクリスティソンに詫びを入れたというのである。

そうしたことに関する記録は見い出せないが、日本軍側か武器を置いたので、そのための大量の武器がそのままスラバヤの過激分子の手に渡ったことの理由が説明されなくもない(65)。

日本側はこのエピソードに対して別の話をもっている。

スラバヤでのオランダ俘虜救恤隊(RAPWI)の隊長はインドネシア人の暴動に動転し、善後策を日本軍地区司令官の岩部と話し合った。

そのオランダ人はボイエルといったが、彼は岩部にたいし、

「この暴動の波及を避ける方法は一つしかない。

それは貴下が連合軍の代表としての私に降伏し、貴下軍隊の武器、弾薬を私に引き渡すことだ。

私はこれら武器弾薬をインドネシア人の管理に供託する。

そしてこれに何人も触れてはならぬ旨の厳重な誓約をスディルマン氏からとりつける」といった。

彼は岩部が決定を下すまえに五分間の猶予を与えた。

日本の軍政長官安藤は、ボイエルの提案を受入れることによって、日本軍は連合軍とインドネシア人双方の窮地から完全に抜けだせるとみた。

そして安藤は岩部の参謀田山守夫少佐をも説得した。

岩部はついに屈し、善意の真剣さをもって自分の軍刀をボイエルに差出した。

この降伏は単にスラバヤだけでなく、東ジャワ全域にも及んだ。

東ジャワにあったものは日本第一六軍の武器弾薬の約三分の一に当った。

海軍当局もスディルマン立会のもとに、スラバヤ防衛軍司令官アファンデッフに、全部の武器および軍施設を引き渡すことに署名した。

このあと、田中海軍少将が海軍工廠地域の管制に当った。

彼らはそれから、ジャカルタの日本第一六軍が何をしたかを通告した。

第一六軍司令部は喜んだ。それにひきかえイギリス軍の師団長* は激怒した。

「それは不法行為だ。協定を直ちに取り消せ!」彼は日本軍に命令した。

ラングーン協定の条文に照らしてみても、オランダ軍将官が越権行為をしたことはもちろんである。

イギリス軍司令官だけが、降伏訓印をする権能が与えられている。

岩部と第一六軍参謀長山本茂一郎は追捕され、連合軍に従わずイギリス軍に通告することなく、インドネシア人にその武器を引き渡した廉(かど)により投獄された。

二人は大して気にもしていなかった。

インドネシア独立運動に武器を手渡す仕事は完成したのだ。

これはインドネシア共和国への日本軍からの餞別だった。

* 日本側はここで“師団長”と記している。

しかし第二三師団長ホーソン少将はその司令部とともに二〇月一○日にジャカルタに上陸している。

そして第五師団長マブザー中将は一〇月の下句に上陸している。

日本が指しているのは一〇月一六日から連合軍蘭印司令官になり、当時第一五軍団の軍団長であった

クリスティソン中将のことではないか。

彼は九月二九日にはすでにジャカルタに到着しており、乱暴な飲迎(66)をされたことは前に記した。

ともあれ、こういった処置に関するイギリス公刊記録がないのはおかしなことである。

田中の話は以上の通りだが(67)、それにいくらかの真実もあることは、この事件へのクリスティソンの記録でも証明することはできる。

だが、一日でこれがそれだけでないことは歴然としている。

すなわち、オランダ海軍司令官はかかる場合に、スディルマンから引き回した約束――そういった約束があったとすれば――が守られると、ここ数週間の経験によって考えたり、思ったりしたとしても不思議はない。

連合軍の支配がもっと厳しかった西ジャワにおいてさえ、日本軍はインドネシア人に大量の武器をなんとか引き渡した。

長野軍司令官の後任として終戦処理司令官とされた馬淵逸雄少将(四人の将官はイギリスの命にそむいた罪により逮捕投獄された)らは廃兵器処理の許可を得て、これをトラックに積み込み、これをチレボンに運んだ。

武器は乾上った河床に投げ込まれた。対岸でインドネシア人が待機していた。

この投入が終ると、インドネシア人たちは群がり集り、大量にかき集めた。

こういった方法で、ジャワ全土を通じ日本軍の武器弾薬は新しい共和国の正式、非公式の軍の手に渡された。

日本軍の推計によれば、二個師団が賄える三万五〇〇〇の各種銃と、戦車、装甲車および中、小の口径銃をつんだ二〇〇〇台の小型車があったとされる。

これはジャワの日本軍用の備品の五〇パーセントに達する。

スラバヤの海軍も三〇〇〇名を優にまかなえるものを渡した。

日本軍はこれらのほかにも何かを贈った。

英国軍にたいして二五万名のインドネシア人が立ちあがったとき、インドネシア人たちは、日本軍がヨーロッパ人の軍隊にたいして先手を取る秘策を用いた。

それは夜襲をかけることであった。

マウントバッテンはジャワだけでも二個師団を展開した。

そしてその部隊の一部は殲滅された。

第四九旅団長マラビー准将は一〇月二九日夜、無残に惨殺された。

彼はそこに四日前に上陸し、スラバヤのモストボ博士と、協定を討議しようとしていた。

始めのようすでは、この戦火と包囲攻撃をうけた都市に平和がもたらされそうにみえた。

しかし共和主義者の議席を失わせるいかなる試みも、激しい攻撃にあうことが彼に明瞭になった。

その上不幸なことに通信連絡が不完全だったことで、市の上空をイギリス軍のダコタ機を飛ばす結果を招き、ジャカルタのホーソン少将の命令で「イギリス軍政がこの地のインドネシア共和国当局と交代する」というビラを撒いた。

マラビー准将はこのビラは彼の知らぬうちに落されたのだが、自分がやってもあの通りのことをやっただろうと、インドネシア人に告げた(68)。

これより過激分子たちはモストボ頼むにたらずとし、イギリス軍にたいして武装闘争を呼びかける契機を与えた。

マンサー中将隷下の第五師団が激しい戦闘ののち、スラバヤを手中にするのには一一月いっぱいかかった。

スラバヤは人口七五万人の都市であった。

イギリス軍はどうにかこの都市を一九四六年春まで支配することはできたが、オランダがこれを引継いだとき、過激分子が市内に潜入してくるのを妨ぐことはできなかった。

オランダは止まっていられるときではなかった。

シャリールは一九四五年一一月組閣した。

そして新しい共和制は、オランダの激しい反対にもかかわらず、次第に海外諸国の承認をかちとった。

そして西ニューギニアを例外として、正式名オランダ東インド諸島と名づけられた全域をインドネシア人が支配していることをオランダに認めさせたハーグ協定が、一九四九年一一月に締結されるまで四年間におよぶ闘いがつづいた。

初めにオランダがもっと非妥協的でなかったら、オランダの所有権に関する状態がよりよくオランダ側にわたり、事態は両者にとってずっと容易だったことに疑いはない。

特に一九四五年九月なかごろ、マウントバッテンがバン・デル・プラスに助言する時を逸したことは惜しい。

マウントバッテンはそのとき副総督プラスにスカルノと会談し、ウィルヘルミナ女王が一九四二年に放送した正確な条件を広く国民に知らせよと忠告した。

この条件内容は、日本の占領によって周知されることが妨げられていたものであった。

連合軍司令官クリスティソンはバン・デル・プラスの放送の効果が“電撃的”だったと表現している(69)。

それはインドネシア指導者のなかの穏健分子がバン・デル・プラスにたいし、彼らが連合軍に協力することを示した契機であった。

かくて連合軍の司令官クリスティソンともバン・アル・プラスにも諮ることなく、ハーグのオランダ政府は、バン・デル・プラス放送でスカルノに当ってみることを拒否した。

スカルノの反応はこれに劣らず速かった。

彼はクリスティソンにたいし、現在自分は過激分子を制御できない。

いかなるオランダ軍の上陸にも反対する。

もしイギリス軍がオランダ軍の上陸を助けるならこれとも戦うと伝えた。

絶好の機会は過ぎた。

この結果としての流血は、日本軍の武器のためであった。

しかし当然のことながら因果応報は避くべくもなく、日本軍自身も苦難に投げこまれた。

日本軍がインドネシア人の待ち伏せを食ったり、留置場が取り囲まれて皆設しにあったりする多数の事件が発生した。

ブカシ事件は最初の例であった。

ジャカルタからブカシに向った八〇名を超す日本軍がブカシにちかい鉄橋に近づいたとき、六〇〇名のインドネシア青年グループにストップをかけられた。

青年たちは武器を要求したが、日本兵の一人は「武器はここにもっていない」と叫んだ。

青年たちは日本兵を一列に並ばせて躰を検べた。

彼らは将校二名がピストルをもっているのを発見した。

「なぜ嘘をつくんだ」と彼らは怒って叫んだ。

日本兵が説明しようとする間もあらばこそ「全部やっちまえ!」命令は下った。

そして八〇名全員が竹槍で殺され、彼らの死体は橋の下に放りこまれた。

同じようなことがスマランでもあった。

陸輸総局に勤める婦人もふくむ約七〇名の日本人がいた。

一〇月一四日の夜、彼らは事務所の門の外側に夜着のまま整列させられで、パルーに近い刑務所に収容された。

そこで彼らは身体を検べられ、殴ぐられ、獄房に寿司詰めに押しこまれた。

彼らには夜中食物も水も与えられず、息もできぬ苦しさであった。

首を絞められるような熱帯性の暑気の中で、場内の悪臭は孚で尽せるものではない。

彼らは丸一日をこの二つの獄房で過したが、翌一五日の深夜ピストルと小銃をもった数十名の過激派が姿を現わした。

「日本人には死んでもらう」彼らは怒声を発した。

そして一人ずつ呼びだされ、その場で射殺された。拘置場に残された者はこれに抗議した。

インドネシア人は叫んだ方に銃を向け、拘置場内は銃弾の嵐に化した。

日本人はすべて死んだ。話はつづく。

その中の一人は死ぬ前に獄の壁に自らの血で、「インドネシアの自由に栄光あれ」と書いた(70)。

これらの字は明らかに日本とインドネシアの友情の記念として保存されている。

こうして殺される前の日本人は、自由が殺戮とつながっており、その殺戮者を寛大に許そうと予見していたのかも知れない。

と同時に、彼が死の緊張状態にあって、激しい死の皮肉でこれらの字を血書したということも考えられたくもない。

どの道、日本人の死とインドネシア人の自由とは、交叉していたことは事実である。

終戦時、日本軍の死傷者は約一〇〇〇名であったが、この数字は日本軍がジャワに最初に侵攻したときに与えた犠牲者数とほぼ同じである。

一九四五年から一九四九年まで、オランダ軍にたいして独立を戦ったときのインドネシア人の武器は、大半が日本軍のものである。

日本軍の将兵はインドネシア軍にその使い方を教え、そしてインドネシア人との戦いで死んでいった。

功罪の計算は相殺というべきか。

参考文献 top

1 H・J ベンダ他『インドネシアにおける日本軍政・公文書抜粋』(Japanese

Military Administration in Indonesia : Selected Documents)

イエール大学東南アジア研究班 一九六五年刊、257ページ。

2 ハーバード大学出版部『一九四〇〜四五年の東南アジアの民族運動における日本の役割』(The Japan7s Role in Southeast Asia Nationalist

Movement 1940-45)からW・H・エルズブリーが引用して書いた「ヒンズー」(The Hindu)より。

3 ガイ・J・ポーカー「軍部」(The Military)J・J・ジョンソン編『発展途上国における軍隊の役割』(The Role of the

Military in Under development Countries) プリンストン大学出版部 一九六二年刊、188-90ページ。/H・J・ベンダ『新月旗と日章旗―日本軍占領下のインドネシア回教徒』(The Crescent and the Rising Sun,

Indonesian Islam under the Japanese Occupation)太平洋協会 一九五八年刊、252ページ。

4 G・カヒン『インドネシアにおける民族主義と革命』(Nationalism and

Revolution in Indonesia)コーネル大学出版部 一九六二年刊、109ページ。

5 ガイ・J・ポーカー前掲書 189ページ。

6 エルズブリー前掲書 83ページ。

7 ベンダ『インドネシアにおける日本軍政』83ページ。

8 同 230-4ページ。

9 同 144ページ「プートラの解体宣言」部分より。

10 板垣与一、岸幸一「スマトラ、マレーにおける日本軍の回教徒政策」(Japanese Islamic Policy : Sumatra/malaya's)マレー社会学研究所

第二巻・第三節、11-23ページ参照。

11 ベンダ『新月旗と日章旗』 162ページ。

12 同

13 同 175-6ページ。

14 カヒン『インドネシアにおける民族主義と革命』115ページ参照。

15 C・B・マックレーン『東南アジアにおけるソヴ“エトの戦略』(Soviet Strategies in Southeast Asia)プリンストン大学出版部一九六六年刊、

270-80ページ/カビン前掲書 117-19ページ。

16 カヒン前掲書 118ページ/マックレーン前掲書 281-2ページ。

17 ベンダ『インドネシアにおける日本軍政』263ページ参照。

18 同

19 『敗戦の記録』原書房 280-1ページ/ベンダ『インドネシアにおける日本軍政』274ページ。

20 ベンダ前掲書

21 ローレンス・バン・デル・ポスト『新月の夜』(The Night of the New Moon)ホガース社 一九七一年刊、49ページ。

22 同 59ページ。

23 カヒン前掲書 122-7ページ参照。ここに重要演説の分析がでている。

24 同

25 同 121-2ページ。

26 『実録太平洋戦争』第七巻、一九六〇年刊、中央公論社所収の田中正明「光また還る」284ページ参照。

27 カヒン前掲書 127ページ。

28 田中正明前掲書 284ページ。

29 同 284-96ページ。

30 アレン・レーン『スカルノの政治的伝記』(Sukarno: A Political Biography)ペンギン社 一九七二年刊/ペリカン・ブック 一九七三年刊、

196ページ。

31 田中正明前掲書 286ページ。

32 同

33 『新月旗と日章旗』289ページ。

34 同 115ページ参照。

35 カヒン前掲書 112ページ参照。

36 田中正明加拘書 287ページ。

37 同

38 カヒン前掲書 136ページ。

39 レイと朋掲書 201ページ。

40 服部卓四郎『大東亜戦争全史』原書房 1007ページ。

41 田中正明前掲書 288ページ。

42 同

43 ドニソン『極東における英軍軍政』(British Military Administration in the East) 一九五六年刊、417ページ。

44 P・S・ゲルブランディ『インドネシア』(Indonesia)ハッチンソン社 一九五〇年刊、70ページ。

45 J・S・ファーニバル『植民地政策とその実態・ビルマと蘭印との比較研究』(Colonial Policy and Practice : Comparative Study of Burma and

Netherlands India)一九四八年刊/ゲルブランデブ前掲書 41ページ。

46 ゲルブランディ前掲書 28ページ。

47 マウントバッテン前掲書 289ページ。

48 B・プラサド編『第二次大戦、戦後占領軍下のインド軍公刊史――日本及び東南アジア――』(Official History of the Indian Armed Forces in

the Second World War, Post-War Occupation Forces : Japan and South-East Asia)オリエント・ロングマンズ社 一九五八年刊、223ページ。

49 ドニソン前掲書 424ページ。

50 『米国外交文書集』一九四五年版・第六巻、1178ページ。

51 ウッドバーン・ガービー『対日戦争』(The WAr with Japan)一九六九年刊、第五巻、313ページ。

52 同 1160-10ページ。

53 マウントパッテン前掲書 290ページ。

54 『米国外交文書集』一九四五年版・第六巻、1166ページ。

55 同 1176-7ページ。

56 同

57 ウッドバーン・カービー前揚書 314ページ。

58 プラサド前掲書 231ページ。

59 『米国外交文書集』一九四五年版・第六巻、1163-4ページ。

60 田中正明前掲書 289ページ。

61 ウッドバーソ’ガービー前掲書 312ページ。

62 田中正明前掲書 289ページ。

63 ウッドバーン・カービー前掲書 322ページ。

64 クロケット「ジャワの事件はいかにして起ったか」(How the Trouble Began - Java)「ハーパーズ誌」一九四六年刊、

ここからプラサド前掲書 225-6ページに引用。

65 ウッドバーン・カービー前掲書 322ページ。

66 同 314-15ページ参照。

67 田中正明前揚書 二九三ページ。

68 ウッドバーン・カービー前掲書 323-4ページ/A・ブレットージェイムズ『火の玉』(The Ball of Fire)448-50ページ。

69 ウッドバーン・カービー前掲書 315ページ。

70 田中正明前掲書 二九五ページ。

top

**************************************** |