8

東京(トンキン)城、寧安(ねいあん)、さらに牡丹江(ぼたんこう)と、終戦後転々として収容所を回った私達は、いよいよ待望のダモイ(帰国)に心も浮き浮き、駅に向ったのです。 それより先、すでに幾つかの大隊(約千名単位)が私達の牡丹江収容所から出て行っておりました。

「シベリア行きだろう」

「いやもう戦争は終ったんだから当然内地に帰すのさ」

などと流言が乱れ飛び、一喜一憂させました。

でもすでに乗車のきまった今、シベリアへ作業に行くのだ、などと考えたくはない。

皆なつかしい祖国を夢みていたのです。

私達の大隊は特別大隊で、その全部が旧関東軍の将校千名で、三十名の下士官兵が当番要員として、行を共にすることになった。

私もその下士官兵中の一人として、昭和二十年十一月三日、何ヵ月か住みにしこの牡丹江収容所を後に駅に向ったのです。 |

9

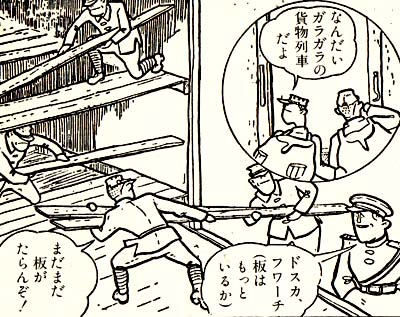

駅に着いて驚いたのは、普通の客車と思いきや、それは、なんと貨物列車だった。

むろん何の設備も準備もされてはおりません。

ソ連側の指図で倉庫から板を運び、二段装置に貨車を整備するやら、ドラム缶を給水用に取付けるやら、そしてまた、ストーブまで取付けよとのこと――

心あるものならば、ここで、「こりゃアおかしい、ウラジオまでの十日の旅行に、今の気候ならまだストーブはなくてもがまんのできぬ寒さではないはず」と疑ったでしょうが……。

私達は日本人らしい、人のいい考え方で、「これはソ連が、私達に好感を持たせるためのサービスだろう」などと喜んでいたのです。

準備が大方ととのえば、今まで何べんとなくくりかえされた携行品の検査があり、地図類、国旗、刄物等一切取り上げられました。 |

10

一日、二日、三日。

駅に着いてから、もう今日で一週間あまり、出発が遅いので、皆少々たいくつしてきた頃です。

その間の食事は皆てんでに、貨車のまわりで二人、三人と組になって、毎日受領する糧秣(りょうまつ=米、麦、粟、高粱、小麦粉等)を炊飯してすごしておりました。

なお、その他に黒パン(その頃の黒パンはフスマが非常に多くまじっていたので、口の中がトゲトゲして、とても食べられず、うすく切ってカリガリに焼いて食べたものです。

称してフスマパンや、調味料に油や塩や干魚、塩肉等も上りました。

そのうちに、私達の梯団には糧秣が二貨車(約二ヵ月分)も連結されているとの報が伝えられたのですが、私達はマダマダおめでたい考えを持っていたのです。

「ウラジオで船を待つ間の予備糧秣であろう」と。 |

11

牡丹江の駅で、発車を心待ちにしていたある夕方。

すっかり酔ったソ連の下士官が、大きな声でわけのわからぬ気焔をあげながら、いいゴキゲンで、ふらふらふら、千鳥足で私達の車両にやってまいりました。

それをどこで見ていたのか一人のソ連将校が飛んで来て、いきなりその酔っぱらいを打つ、ける、なぐる。

片方はぐでんぐでんですから、抵抗はほとんどできず、苦しそうに鼻血を出して、ぐったりと地に伸びてしまった。

その酔漢のえり首をつかんだかの将校は、ズルズル引きずって駅の方に連れ去りました。

俘虜の面前でこんな醜態をみせ、ソ連の軍紀を紊乱(びんらん)したとでもいうのでしょうか。

そこを通りがかりのゲーペーウの政治部員に運悪く見つかっての結果であったのでしょう。

その仕打のひどさに、私達は皆、目の色をかえて見ておりました。 |

12

いよいよ出発。

住みなれた牡丹江よ、満州の地よと、二段装置の貨車の中で、カタカタはげしくゆすぶられながら、窓の景色のうつりかわりをなつかしんだものです。

半日、一日、列車は南下。牡丹江で満水したドラム缶も大人数(大貨車約八十名、小貨車約四十名)では、そういつまでもありません。

列車が停るごとに、交代で水を探しに出かけるのですが、いつ出発かサッパリわからないので、遠い所へは行けません。

こんな小さな駅にと思うところで、二時間も三時間も止まってみたり、かなり大きな駅だからと油断して、ちょっと遠くまで出かけていると、ものの一分もせぬまに発車です。

あわてて、水いっぱいのバケツをほっぽりだして駈けつけたが、それでも自分の貨車まで追いつけず、最後尾にやっとつかまった、なんてことも、たびたびありました。 |

13

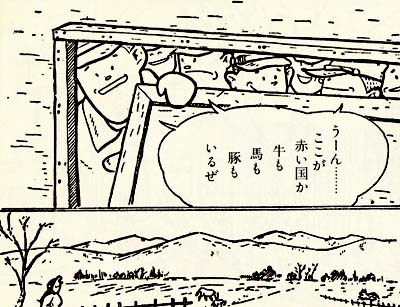

いつか初年兵の頃、来たことのあるこの駅は、たしかソ満国境の街、綏芬河の駅。

いよいよ入ソです。

鉄のカーテンに固くとざされた共産主義の国ソビエト。

窓の外も眺めてはいけないという達しでした。

見るなと言われれば、なお見たくなるのが人情の常、ましてや、今まで世界からひとり分離していた赤色ソビエトです。

それだけに、わずかのすきまから外をのぞいて見るのでした。

だが、そこに見られた風景は……。

恐ろしい人でもなく、またこわい人でもなく、一見赤だが白だか、見たところは少しもかわらぬ「ただの人達」だったのです。

そして、野には牛も遊んでおれば、豚も勢いよくはねておりました。 |

14

国境の街を過ぎて二、三日、そろそろウラジオに着く頃だと思っていたのに、列車はなんと北へ北へと進んでいたのです。

窓の外も眺められるようになったある日、かなり大きな街の駅で、突然ソ連側からの兵站給与があり、青豆のカーシャ(塩で味つけて煮たもの)と黒パン(さすがに黒パンの本場。フスマはありません)が上りました。

その時、ホーム付近にいた地方人を見かけましたが、案外落着いて私達を眺めております。

驚いたのは彼等が片言の日本語を知っていることで、通訳に聞いてもらったところ、すでに九月頃から毎日のように、奥地ヘヤポンスキー(日本人)が送られているとのこと。 そのために、彼等が日本語を一言二言知っていたのです。

いよいよシベリア行きは確定。

祖国は祖国でも、とんでもないソ国だったのです。 |

15

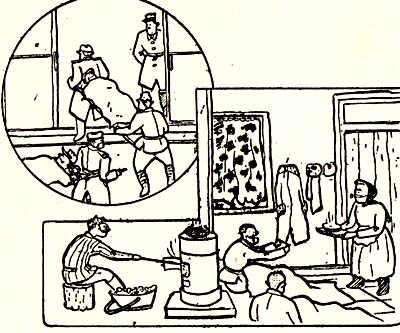

でも、そうと腹がきまれば、「今さらジタバタしたところではじまらない、それよりは今上った青豆のカーシャ(粥)でも食べましょう」というので、分配がはじまりました。

発車以来、かんじんの炊事車の故障で、各車両とも備えつけのストーブを利用、かわるがわる炊飯して食べていたので、わずか飯盒の蓋に七、八分の量でありましたが本場の黒パンをかじりながらのひとときは久しぶりのなごやかさ。スプーンの音とともに笑いがただよったのです、あきらめの笑いが……。 |

16

こんどは炊事車も故障がなおったとみえて、「食事上げ!」の声がかかりました。

「それっ!」というので、停車の合間々々をうまく利用して食事上げです。

こうなれば、今のところ、食べるよりほか、何の楽しみもありません。

それからは毎日、兵站給与(粟のカーシャとか、高梁(コーリャン)のカーシャ、特においしかったのは馬鈴薯のミルク入りカーシャ)に、ボチボチと気の向いた時に上る気まぐれ炊事車の給与、それに各自のストーブ給与です。

寒いシベリアの旅とはいえ、お互いに重なりあって寝ればそう気にもならず、皆すっかりあきらめて、「食っちゃあ寝、食っちゃあ寝」の貨車の旅がはじまるのです。

もちろん行先は、これっぽっちもわからない、あなたまかせの、まあ、しいて言えば、気楽な旅なのでしょうか。 |

17

世界で一番深いといわれるバイカル湖。

えらい所へ来たものです。

それでまだ、行先は、さっぱり分からないのです。

ソ連側の輸送指揮官でさえ知らぬのだとのこと。

駅に着いて、赤信号なら停車するし、青信号にかわれば発車という工合であるらしい。

まさしく、ソ連らしいやり方だと思いました。

入ソ以来、このバイカル湖までは、かなりの雪を見たのですが、ここはまた、なんと暖かかったことでしょう。

ちょうど、「三寒四温」の四温に当っていたのでしょうか。 遠くの山々は白く光っているのに、この湖畔はまるで小春日和の暖かさです。

二時間ぐらいも停車しましたろうか、かわるがわる波打ち際におりて行き、顔や手足をふいたり、乗車以来のよごれたフンドシの洗濯やら、油煙とストーブの煤ですすけた皆の顔も、さっぱりとしました。 |

18

その頃、車内にシラミが蔓延し、ようやく安眠を妨害しだしました。

それを知ってか知らいでか、この次の大駅(イルクーツクだったか)で全員入浴をさせるという、うれしい報らせでした。

その駅に着くと、

衣服は入浴と同時に熱気消毒をするから、 毛布はもちろん、携行してきた衣類を全 部持って、一回に二百名ずつであるから、各車両とも各何名ずつ、すぐにホームに 集合せよ――

ホームから続くこの入浴場は、これもまた先頃の兵站給与所と同様、軍の所有らしい施設です。

とにかく、長いあいだ風呂に入らなかった私達は、心うきうきと、ソ連側の指図にしたがって入浴行です。 |

19

ムーッと煙る脱衣場へと入ると、まず消ゴムぐらいの石鹸が各自にわたされました。

そのうちに、これはまた、うら若きロシア美人(その頃の私達には、女性なら誰でも美人に見えたらしい)が、金の輪をたくさん持って現われました。

「この金の輪に、持って来た衣服を全部裏がえしに吊してください。一個でたらぬ人には二個さしあげます。

なお、衣服は、このまま熱気の中へ入れて、シラミを全滅させるのですから、発火しやすいもの、たとえばマッチ、油、セルロイド製品などは絶対に入れぬよう、さらに皮製品も硬化しますから出してください」という通訳の声。

衣服を金の輪にかけ、フンドシ一つでいる私達を、彼女達はひそひそ語りあって眺めています。

おそらく外国にはない、へその下でヘラヘラするものでも見ていたのでしょう。 |

20

話はあとへもどるが、ハバロフスクを越してからだったでしょうか、ある駅で重体の患者が二名、私達の梯団の衛生車に運びこまれて来ました。

その後、聞いたところによると、この若い二人の兵隊は、私達とは反対側のチタ方面から入ソして、国境近くの収容所で働かされていたそうですが、食物は少なく帰国させてくれる様子もない。

さいわい彼等は満語が多少わかるので、「満州に入ってしまえば何とかなるだろう」と、雪の中を、ある日作業の目をぬすんで脱走、磁石を頼りに南へ南へと歩きつづけたのだそうです。

幾夜かは過ぎ、幾つかの山は越えたが、目ざす満領には出そうにない。

わずかばかりの食糧もつき、腹はへる、寒さは身にしむ、歩く気力さえ失いかけたある夕方、ソ連の一部落に出ることができたのでした。 |

21

一軒の扉を叩くと、そのまま倒れてしまった。

気がつくと、二人はペーチカの脇に毛布をかけて寝かされていました。

百姓らしい夫婦に何かと言葉をかけられるが、一向にわからない。

起きあがろうとすると、体中がズーンとしびれ、膝から下がまるで他人の足のよう、すっかり凍傷にかかっていたのです。

すすめられるままに飮んだ暖かいスープのうまかったこと、何杯もお代りをしたそうです。

やがて、迎えに来たソ連軍に引渡され、私達の梯団に編入されたわけですが、かわいそうにこの二人、一人は目的地へ着くまでに、軍医の手当の甲斐なく死亡し、一人は下外頭(しもがいとう)とかいう名の人でしたが、後日、ラーダの収容所で両足首から切断、その後キリザノフという病院へ転送されて行ってしまいました。

まったく他人事とは思えません。 |

22

シベリア沿線の浮浪児らしい子供達。

彼等は私達の列車が停ると、寄って来て、口々に――

「ムイロー・ダワイ(石鹸をくれ)」

「シューバ・イエス(外套はあるか)」

「マンネヒツ・イエス・ザ・フレーバ(万年筆とパンと交換しよう)」

このマンネヒツというのは日本語でしょう。

彼等は、俘虜が通るようになるまではあまり見たことがなかったのか、非常にほしがっていました。

中に、手くせの悪いやつがいました。

入口にうっかりぬいでおいた靴を、すばやくかっぱらって行くとか、下におりて彼等をからかっていると、五人六人と集まって来て、いい気でいっしょになって騒いでいるうちに、ポケットのものは、すっかり抜き取られているとか。

油断もすきもなりません。

|

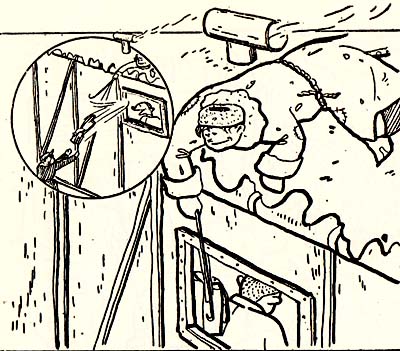

23

浮浪児も、うんと性の悪い奴は、車両と車両の連結器のところから屋根によじのぼり、雪の屋根に腹ばいをして、窓の近くにかけてある雑嚢(ざつのう=リュック)や服などを先のまがった鉄棒で引っかけて、さっと外へ放りだす。

下では仲間が待っていて、受取るが早いか、車両の下をかいくぐり、かいくぐり、忽ちに姿をくらましてしまいます。

あるいは肩車をして窓の近くのものを、同じように引っかけては逃げる。

車外で、ウンウンと野糞をきばっているのを、そっと後から近づき、かぶっている防寒帽をさらって逃げる奴。

夜なぞ、暗いのを利用して、「フレーブ・ダワイ」と言って、何か品物とパンを交換しに来るのですが、うっかりパンと思って品物を渡したりすると、パンの大きさはどの煉瓦だったりして、そのやり方が子供と思えぬ小づら憎さ。 |

24

何といっても、無くて困るのは車内の水。

ソ連に入ってからは、コンボーイ(私達のために満州から同乗した警戒兵)もいっしょになって、給水所を探してくれました。

各駅とも停車時間が短いので、思うようには汲めません、それでも車内の炊事ぐらいは、どうやら間に合います。

さて、満州を出てから、もう半ヵ月もたつというのに、「私達はどこへ行くのか」

依然とわかりません。その頃です、こんな噂が車内に飛んで皆をさみしがらせました。

――誰も知らない、誰もいない、遠いシベリアの奥地に、私達は連れて行かれて、そこで去勢されたうえ、一生を労働作業に使われるのだ――。ぶるぶる、神様助けてくださいと、いつもながら困った時の神だのみで、夢そんなことのありませんようにと、心から祈ったものです。 |

25

夜になると、まったくの闇の車内、便所に起きるにも(便所といっても車内の中央の片隅に桶をつけて、むしろや板でかこった粗末なもので、小便は扉のすきまから外へ走らせる)、手さぐりで他人の頭をふんだり、あっちの角でゴツン、こっちの釘で衣服をビリッ。

そこで停車の時、車両の軸に油をさしに来る女の労働者から、その油をダワイ(最初におぼえたロシア語で、何にでも通用する便利な言葉、この場合は「ください」というほどの意味)して、車内の不寝番が監視することになったので、それからは夜非常に楽になりました。

それにしても、女がこうした仕事を、厳寒の夜中でさえも、油にまみれて働いているところを見ると、いかに男女は同権とはいえ、ソ連の労働力不足を物語っているなあと思わせられました。 |

26

ああ、はるかなる亜欧の境、ウラル山脈を今、越えつつあるのです。

こうなると、私達はもう、どこまでも行けるところまで行こう、まさか、ここまで連れて来て、そのまま殺すこともあるまい。

「さあみんな、そんなこと忘れて、寝ろ、寝ろ」というので、もう食事上げ、水汲み以外は、ごろごろと眠りつづけるばかりでした。交代のストーブ当番が各自の飯盒(はんごう)を炊いて、煮えると起してくれます。

外は深い雪。ウラルを越えてからは、感じのせいか、シベリアより暖かいような気がいたしました。

いまや、まったく「食っちゃあ寝、食っちゃあ寝」の、はかない虜行(りょこう)なのです。

そう、牡丹江を発ってからもう幾日たったでしょうか。

やがて、一ヵ月になるのです。 |

27

ウラルを越えてから三日三晩、列車はひた走りに走りつづけ、どうやら南下している様子です。

ある朝、目がさめてみると、列車は停っております。外は何のかざりもない小さな田舎の駅の貨物ホーム。といっても、ホームらしきものはありませんが、そこに停ってお昼すぎになっても動きません。

「下車、下車」

と、外を連絡係が通って行きました。

エッ、こんな所だったのか、私達の行先は、目に見えるかぎり雪の丘が、そして森が続いているばかりです。

この時、私の頭の中にひらめいたものは、あの俳人一茶のうたえる――

ここがまあ、ついの住み家か、雪五尺 |

28

ストーブやら、二段装置の板やらを各一車両に集め、後かたづけを終えて、いよいよ雪の道を行進です。

おそらく、この貨車はまた、シベリア、いな満州の地に回送されて、二度三度と同胞をのせて、この奥地に運ぶことでしょう。

西も東も一面の雪深く、人家の見えぬさみしい道を、なだらかな丘陵をいくつか越えて、白樺の森の中に入って行くのです。

皆の顔には、危惧と不安がただよっております。

どこまで歩くのでしょう。

一体こんな森の中へ連れこんで、何をさせようとするのでしょう。

伐採作業か――それとも暗い牢獄か? |

29

私は、この行進の最後尾におりましたが、警戒兵が手薄とでも見たか、突如森の陰から五、六名のソ連地方人がなだれこんで私達の有るか無しかの貴重な衣服寝具を強奪するのです。

逃げようとか声を立てようとかすれば、腰の拳銃を突きつけるのです。

やがて、騒ぎを聞きつけて警戒兵が駈けつけましたが、これが多勢に無勢、激論久しきにおよび、今度はこの警戒兵までが一緒になって強奪する始末、手も足も出ません。

輸送指揮官はどこへ行ったのか見あたらない。

中には善良な警戒兵もいて、必死に私達のためにたたかい、空砲をはなって、やっと追いはらうことができました。

いやまったく驚いた国です。

これが世界の一等国を自称する国民の姿でしょうか。

私達は深い疑惑をいだかずにはおられませんでした。 |

30

駅から約五、六キロも歩いたでしょうか、森の彼方に鉄条網をはりめぐらした一群の家屋らしきものが見えてきました。

ああ、ついに来た――はるばるとシベリア横断一ヵ月の旅は、ここで終止符です。

北欧の空は四時だというのに、はや暗くなってまいりました。

携行品調査、一人ひとり、名前を呼んで人員点呼、名簿の照合。

腹はへってくるし、寒さは加わってくるし、収容所の門をくぐったのは、もうすっかり暗くなった頃でした。 |

|