126

雪のふる頃、また、ラーダとお別れです行く先はタンボフの車両工場、ラーゲから貨車に乗ってタンボフの近くでおろされ、少しばかり歩いて、車輪工場に着きました。

案の定、そこにはコルホーズから来た友が五十名ほどおりました。

聞けば残りの者は、まだコルホーズで収穫した作物を整理していて、その中の若干名がコーニーパル(馬屋)の監視で、ラーダのラーゲル近い森の中に行っているとのことでした。

うれしいことには、ここは街工場だけにバラックは倉庫を改造したものですが、電灯もついているし、ストーブもついていて水道も近いとのことです。

三段装置の高い天井です。 |

127

さっそくの作業がトランスボルト(輸送部)のノーチ・ラボータ(夜間作業)です。

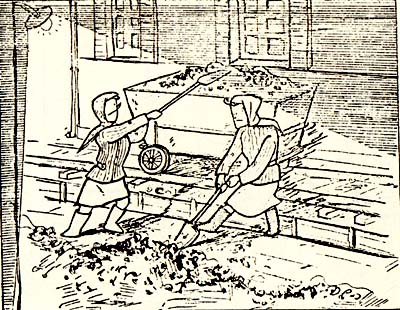

夜の十一時から出て、朝の七時までの八時間労働で、最初にやらされたのが、石炭の貨車おろしの作業です。

ここまで私達を連れて来たおやじは、「これをおろしてしまったら事務所へ帰ってこい」といって帰ってしまいます。

動かねば寒い雪の夜。

本気になって働けば暖かいかわりにお腹がすく。

夕方五時頃食べて、翌朝七時にバラックへ帰るまで食べられないのですから、力を出して働けば、ふらふらになってしまいます。

寒くない程度に体を動かそうと、持ちなれないラパート(円匙)を握って、ボツリボツリと、そこだけ明るい無蓋貨車の上で作業をはじめるのでした。 |

128

そのうちに女の労働者が二、三人応援にまいりました。 黄色い声を出して、ベチャペチャしゃべりながら、私達にまじって作業をいたします。

これで食っているだけに、ラバートの動かし方も、私達より手なれております。

若い娘もおれば、かなりの年の者もおります。

雪の夜の、草木も眠る真夜中に、こうしてラパートを握る彼女達の姿には、何かいたましい気がするのでした。

わかりにくいロシア語で、相当年をとった一人が。

「四十にもなって、夫には戦争で死なれ、子供も無いので、夜の夜中にこんな仕事をせねば食べて行けないよ。

これで月五百ルーブルしか貰えんからな」と、私達にうったえるのでした。

嘘か本当か知りませんが彼女達は好きこのんでやっているようでもありません。 |

129

ようやく石炭をおろし終えて、カントーラ(事務所)へ帰れば、ほかで作業して来たらしい女労働者が、ナチャーニック(監督)のいないのを幸いに、机の上やら、そこいらにごろごろと居眠りをしています。

その中には、十七、八の小娘さえまじっております。

こんなところを見ては、彼女達は、どうしたって幸福そうには見えません。

もっとも、幼い時から、こういう習慣環境の中で育ったとすれば、べつに彼女達には幸も不幸もないのかも知れません。

私達の仲間の何とか信蔵君に、この中のアーニャ嬢が惚れていたとみえて、仕事はいつも彼と同じ所へ行き、いっしょに作業をしました。

現場までの行き帰りは、互いに手を組んで、ほかの者達にあてつけるのでした。 |

130

この工場には大きな煙突があって、ボイラーがありますが、その釜にたく石炭を運ぶ女労働者には、そこを通るたびに、全くよく働くと感心させられました。

聞けば、これは、この工場での女の一番重労働だとのことで、一時間に何車というノルマを、雪がふろうが吹雪が荒れようが、毎日毎夜、もくもくとして、積んでは運び、積んでは運ぶのでした。

そのかわりにパンの配級も、普通の労働者よりは、ぐっと多いらしいのです。

この女労働者は若い体格のいい者が多く、トランスボルト(輸送部)の女達とちがって、はきはきとして活気があり、励んでやっているように見えました。

そばへよって話しかければ、ラパート(円匙)で頭からぶったたかれそうです。 |

131

夜間作業は、夜の仕事だけに、体にこたえるので、交代してやることになりました。

ほかの仕事といっても、雑役が主で、そこの職場の中級幹部の指図で、そこらを片づけたりトロをおしたり、手伝いをしたりするのがせいぜいです。

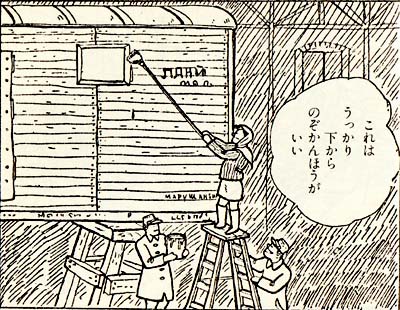

レズニコーベ(冷凍車)の職場へ行くとペンキを塗るのを、下から梯子を持ってやったり、べつにこれといって、持技のない者は、言うなりになって動くのです。

持定の技術を持ったものは、とても重宝がられ、その職場職場で、優遇して、毎朝晩、ナチャーニック自ら、ラーゲルまで送り迎えをいたします。 |

132

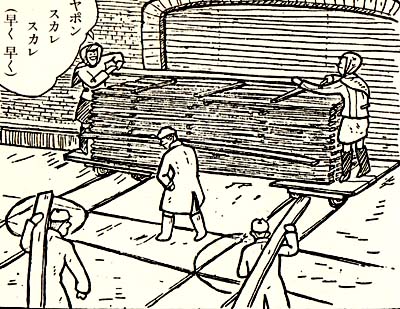

針金や、鉄板や、いろいろの部分品を積んで、工場の中を縦横に回るトロ押しは、いやな仕事の一つです。

トロも悪いが、線路が悪い。

おまけに雪で外の線はうまってしまう。

脱線脱線で、そのたびごとに、重い機械はいちいちおろしてトロを上げ、機械をのせて、また二、三十メートルも行って脱線する始末、被服は鉄の錆で汚れ、油で真黒く染まり、ほころび、いよいよもって俘虜らしくなって行きます。

貨車の連結器をトロにのせて運ぶのは、俘虜にとっては重労働の一つです。

二人で満身の力をこめねば持ち上らぬ重いもの、力をゆるめれば足の上に落ちて、骨を砕くでしょう。

不注意すれば指をはさんでしまうでしょう。

トロ押し作業のつらいところです。 |

133

木工場の付属建物に、木材の乾燥室があります。

かなり大仕掛けな室で、貨車からおろした生の板を、ある時間内に速かに乾燥させるところです。

二台の特別トロ(普通は細長いが、これは真四角)の上に、生の板を一段一段と間隔を置いて高く積み重ね、一方の入口からこうして幾組も幾組も送りこんでやるのです。

室の中はむっとする暑さで、湯気でも通っているようです。

室の中で、よくトロが脱線するので、なおしに入りますが。

もちろん、上衣外套をぬいで、二、三十分も入っていると、汗だくだくで、フラフラになってしまいます。

寒い日には、休憩時間に、よくこの室の中に入って、暖まったものでした。 |

134

ここの給与はすべて、各職場で作業が終ってもどるとき渡される証明書(八〇%とか一〇〇%とか一五〇%)の全員の合計によってきまる。

いくら真面目にやっても五〇%しかくれない職場もあれば、遊び仕事のような所で一〇〇%くれるのもあり、まちまちです。

でも多ければ、糧秣の基本定量が増えるから、上手に仕事をやって、ナチャーニックに、なるべくたくさん書いてもらうように努力します。

毎日受領した糧抹は共同炊事です。

燃料の薪が無いので、皆が作業の帰りも工場の中で燃えそうなものを拾って来ます。

中にはまだ立派に使える丸太や、新しい貨車に使う板をかついで来て、巡視の守衛につかまって、「ふらちな奴」とて、ラーゲルのナチャーニックに訴えられます。

でも、処罰するようなことはありませんでした。 |

135

労働能力パーセント証明によって糧秣を支給するということになったとき、日本人同志の間で大分いざこざが起こりました。

実際に言うとこの工場の中でも、重労働もあれば軽作業もあります。

それを正直に各人が受けた証明書によって、食事を分配するとすれば、不公平になるのは当り前。

そうかといって、全然同じ食糧でも、正直に言えば不公平です。

そこである時期を定め職場を変えることにして、食物の方は全員のパーセントを平均平等に分配することで話がきまりました。

どんなに一生懸命働いても、絶対に六〇%以上はくれないという木工職場である時、私が代表して事務所へ行き、そこのナチャーニックの前で、こんな少ない証明書ならもらわん方がいいと、営倉覚悟で、その証明書をちぎって叩きつけたこともありました。

しかし別に反響はなかったようです。 |

136

靴や衣服も、コルホーズや車両工場で働くようになってからは、労働がぐんと烈しいので、痛みが出てきました。

余裕のあった者も、大部分は金やパンに換えてしまっています。

使えなくなると、ソ連側に示して、ソ連兵のお古やら、満州から運んだらしい元関東軍の中古軍服とか、ドイツあたりから運んだ品と交換してもらうのですが、なかなか換えてはくれないのです。

靴は編上靴が多く、零下何十度の屋外作業には耐えられません。ワーリンキというフェルト製の長靴を冬季間貸与されました。

それもすでに外人俘虜が何年か使ったものなので、じきに痛んでしまうので、バラックに残った幾人かの靴修理工がソ連側から道具を借りて修理してくれます。

修理の間、かわりが無いと、編上靴では凍傷になるといって作業を休んでしまう心臓男もおりました。 |

137

俘虜のたのしみの仕事に、カルトーチカ(馬鈴芋)の荷卸作業があります。

工場には工員食堂があり、そこで使うカルトーチカを積んだ貨車が、引込み線で倉庫の近くへ来ます。これを倉庫におろす作業が、普通の作業の終った頃、臨時にあります。

この作業は、みんな手ぐすねひいて待っている仕事で、第一回の組が行って三十分ほどすると、交代といって、次の組が行くのです。第一回の組のものは作業中に、用意の袋や、ポケットにカルトーチカをつめこんで、次の組と交代、こうして各自がカルトーチカをサプサラップ(かっぱらい)して、バラックで煮てたべるのです。

それでも足らぬものは、貨車の中の者と打合せ、もっとよけいにサプサラップしてくるのです。

見つかれば、もちろん営倉です。 |

138

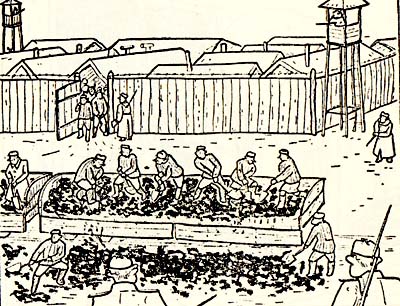

この工場には私達俘虜のほかに、多数の囚人がおります。

私達のラーゲルには何の垣もありませんし、工場内なら、自由に散歩もできます。

ところが、囚人達のバラックは、監視がなかなか厳しく、高い塀に囲まれて、特別な望楼まで設けられ、そこから銃を持った見張りが、夜昼、監視をしております。

作業をするにもやはり同様で、銃口を囚人達に向けた警戒兵がまわりにおって、目を光らせております。

逃亡をふせぐためなのでしょう。

中には、女もかなり混じっており男と同様な作業をさせられております。

頭は丸坊主のようです。 |

139

十二月のある晩のことです。

コミンダント(収容所の事務所)から、俘虜用郵便はがきが各一枚ずつ渡され、「書きたい者は、書いて出すように」との達しがありました。

入ソ以来一年あまり、はじめてのことです。

「俘虜用郵便はがき」と表に書いてあるからいやだという者、どうせ着きっこないから出さないなんて見栄を張る者もあったが、私は「着かなければ着かなくてもよい、着けば幸いだ」と、禁止事項(こちらの場所、作業の内容)を抜いた、ただありふれた文で便りを書きました。

満州におった弟や妹はどうしたろうか。

内地の家はどうであろうか、老いた父親は元気だろうか。忘れかけていた、故郷のことが、また、思い出されてくるのです。

そしてああ、ダモイ(帰国)はいつのことでしょうか。 |

140

ソ連従業員と同様、私達も一日八時間労働の一週一回の休み。そこで、土曜日には夜おそくまで、よく演芸会を開いたものです。

もうその頃には、コルホーズからと、またマルシャンスクからも兵がかなり入りこんで、二百名以上の大世帯になっておりました。ですから、演芸会も、なかなかどうしてにぎやかなものです。

私達の演芸会のホープ川和田氏も後から加わったのでますます盛んになり、マルシャンスク組、ラーダ組と、紅白に別れて対抗演芸会を開いたり、お国自慢大会で、各々自分の県の民謡を披露したり、なつかしい思い出になりました。

コミンダントのソ連将校やセストラ達も、通訳さんを連れて、よく見物にきました。

あるときは、セストラを皆でかつぎ出して、歌を唄わせたこともありました。 |

141

吹雪のはげしい日とか、零下四十度を越す酷寒の日の屋外作業は、「待機」ということで作業には出ません。

この毎朝気温を調べるのは、小山軍医少佐(ラーダにいた方で、後ここに来て、私達の健康を見てくれた方)の役目で、吹雪とか酷寒の時は、コミンダントの作業係と連絡して労働の可否を決定するのです。

ソ連側はこの軍医さんの言うことを尊重して、病人の労働の可否は、ほとんどその人の言うとおりに委せてくれました。

この工場の作業のほかに、ときどきやとわれてタンボフの街へ行ったものです。

その一つがスケート場の氷上の雪かきです。

そこには平日でも、派手な姿の男女が楽しそうにすべっている。

毎夜工場で真黒になって働いている女労働者と思い合わすと、何か割りきれないものがありました。 |

142

タンボフストロイ(上建家)というところへもよく通ったものです(暖かくなってからは、住込で来るようになりました)。

セメントや石炭を駅から運んだり、煉瓦を取る仕事があります。

どうして許可になったのか、許可なぞ必要ないのか、郊外の墓地を掘り返して、棺を納めてある墓所の煉瓦を、雪を払い、土を掘って探し出し、セメントで固めてある古い煉瓦を欠いて取る。

そうして、これを自動車で運んで建築に使うのですから、驚いた国です。

おそらく、この大きな墓所は帝制時代の遣物なのでしょうが、今のソ連人の「死に対する観念」がここにあまりにも、はっきりと現われているようで、何といってよいかわかりません。 |

143

墓掘り作業は厳寒の屋外。

ハンマーをふるう者はとにかく、交代の者は、ポツンと立って待っていては、とても寒くてやりきれません。

仕事の監督が、近くにある自分の家へ帰ってしまうと、私達は、墓場の脇にある一軒の家へ暖をとりに入ったものです。

ところが、その家たるや、見るからに貧乏で、ばあさんと二十ぐらいの息子と十六、七になる弟の三人暮し。

働きざかりの息子が胸の病いで寝ていて、弟が工場で働くわずかな給料で、暮しをたてているらしい。

息子も病いが長いので、元の工場ではパンも配給してくれぬとか。

ばあさんが製粉工場へ行って、脱穀のもみ殼を拾い、わずかに付いている粉を水でとき出して、その汁をたいて食べさせている始末。

薪もむろん無いので、私達は、翌日から車両工場で拾って、各自が幾本かずつ持って来てやることにしました。 |

144

タンボフストロイ(土建家)では、それでも自動車を二、三台持っていて、週一回ぐらい、駅の近くの給油所ヘガソリン受領に行きます。

この仕事のために、私達が自動車に乗ったら、日が暮れて帰ることを覚悟しなければなりません。

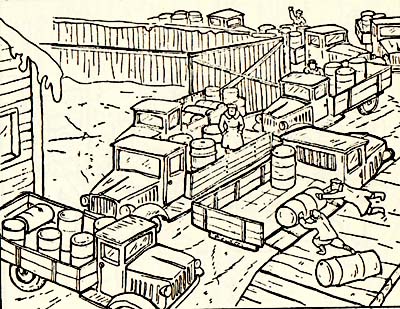

朝かなり早く行っても、二、三十台の自動車が長行列です。

持って行ったドラム缶に、所定のガソリンを詰めてもらって、また、それを自動車にのせて、貯油倉庫まで運ぶのですが、それが遅々として進まず、待つ時間の方が、おそろしく長いのです。

運ちゃんは、どこか暖かいところへ行ってしまいましたけれど、私達は寒いトラックの上で、カタカタとふるえているだけでした。 |

145

コルホーズやラーダでは、与えられた糧秣のほかには、物を買って食べるなどということはありませんでしたが、こうして毎日街の中へ出ると、いろいろの物が目につきます。

そうかといって、ソ連側からは、ルーブルは全然わたされません。

で、内地の言葉でいえば、筍(たけのこ)生活が流行しました。

余裕のある被服や、俘虜にとって不必要なもの、時計や図嚢や万年筆をお金にかえて、買い喰いをおぼえました。

この工場のまわりは、高い板塀で囲まれておりますが、表門の近くの破れたすきまから、よく、売り買いを行ったものです。

私達のように売るもののほとんどない者は、たまにあるカルトーチカ作業の芋をサプサラップ(かっぱらい)してくるより仕方がありません。 |

146

ソ連の兵隊といえば、食べるものぐらいは不自由せぬだろうと思っておりましたが、車両工場のラーゲルのコンボーイ(警戒兵)君が、ときどき大きな飯盒をさげて、私達の食事分配所へやって来て、立っております。

「余ったらくれ」というのだそうです。

戦勝国の兵士が、敗戦国の俘虜の残飯をもらいに来る。べつに恥とも思わぬ様子は、どうしたことなのでしょうか。

兵隊の大部分もそうですが、一般の労働者も大半の者が手の甲に入墨がしてあるのです。

勢いのいい竜か何かなら、見ても気持がいいけれど、「生年月日」と「自分の名前」を、忘れないために彫ってあるのですから、教育の程度もうなずけるわけです。 |

147

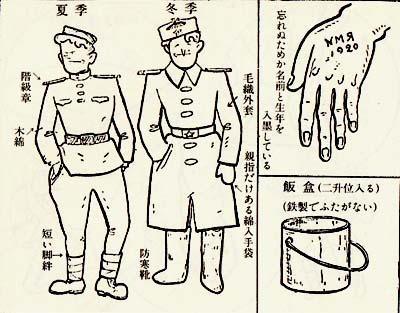

その兵隊の服装といえば、頭からかぶる綿製の軍衣袴、肩に大きな階級章、帽子はひさしのない、粗末なものをあみだにかぶり、巻脚絆(まききゃはん)は日本のそれにくらべれば三分の一ぐらい短かく、編上靴と軍袴のすそを合わせてしめる程度のものなのです。

軍服の下は、これも綿のシャツと袴下一枚で、いたって簡素なもの。

大きくて深い、蓋の無い飯盒はよく持っておりますが、日ソ開戦から最後まで、ソ連の水筒というものを、ついに見ずにすごしてしまいました。

冬になると、軍衣袴も毛織物と換えるのかと思いましたが、さにあらず、ただその上に外套を着て、防寒帽をかぶり、防寒靴をはくだけでした。

たしかに寒さに対しては、野性的な強さをもっております。 |

148

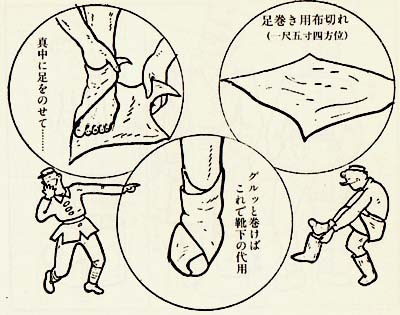

ソ連側から支給される衣服の中で、一度も靴下というものを見たことがありません。

「靴下が無いから支給してくれ」と申し出ると、木綿か冬衣の布の一尺五寸四方ぐらいのものを、靴下だといって渡してよこします。これをぐるぐると足先に巻きつけて、靴下の代用にするのです。

はじめは要領がわからないので、むやみと足に巻きつけて、ひもで解けないように縛ったりしましたが、ちょっと歩くと、足先の方へずれて、かたまってしまいましたが、そのうちに、やっと上手になり、ひもも使わずに一日中穿いても、すこしもずれないようになりました。

そうした足巻き靴下は、俘虜だけかと思いましたら、ソ連兵もやっぱり、この足巻き布で靴下代用なのです。 |

149

そのほか、街の作業の一つに、製粉工場があります。ラーゲルから歩いて約三、四十分、すっくと高い建物で、かなり遠くから見えます。

仕事というのは、引込み線で入った貨車から、麦、玉蜀黍、粟などの穀物を、板をかけてこの工場の地下へ送りこんだり、さらにその穀物をベルトの上にのせて上階へ送る仕事です。

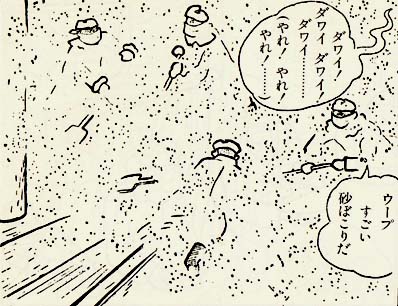

これが畑から取れたのを、簡単に脱穀してあるだけですから、もうもうと、ものすごい砂ぼこりが立って、目はろくに開いておれず、息はつまる。

そこへもって来て、作業監視員が、うるさく付きまとって、 「ビストレ、ビストレ(急げ急げ)」の連発。

これには、使っている木の円匙(まるさじ)で、そいつの頭をなぐってやりたくなるほどです。 |

150

仕事はきついかわりに、ここではお昼に腹いっぱい食べさせてくれるので、まあまあというところです。

従業員食堂へ連れて行ってもらうと、そこの賄(まかない)ばあさんが、とてもいい人で、粟とか麦のカーシャを、気まえよく、サービスしてくれます。

「お腹がすくだろうから、たくさんお上り、おかわりは、いくらでも上げるよ」

というのですから、俘虜にとっては、この上ない、いいばあさんでした。

「ビストレ、ビストレ」と、休むひまさえ与えず、私達を品物あつかいにこき使う人間もあれば、人情をもって私達に接してくれる人もあり、製粉工場はこれで、プラス・マイナス零というところでしょうか。 |

151

わずかな休憩時間に、みんなで申し合わせて、「この麦をサプサラップ(かっぱらい)して帰ろうではないか、バラックで瓶か何かで突けば、きっと食べられよう。」

というので、俘虜常備の袋にいっぱいつめこみ、外から分からないように、かくしこみました。

やがて時間が来て、ラーゲルへ帰ることとなり、工場を出る時、誰かが隠しもっていた袋から麦がこぼれ出たために、ついに発覚、守衛所へ連れこまれ、一人一人身体検査と相成ってしまいました。

出てくるわ、出てくるわ、防寒帽子の下から、靴の中から。おへそのまわりから、内地の買出し部隊のように。

さんざんしぼられたあげく、「ラーゲルに通報して、カルテル(営倉)行きだ」と、おどかされ、ホウボウの態で、飛んで帰りました。 |

152

寒さもようやく峠を越した頃、ある夕べ、点呼の時、収容所長の上級中尉が、にこにことして、片手に新聞を持って、やってまいりました。

通訳さんを呼んで、これを皆に読んでやれというのです。

「ソ連政府は去年十二月(昭和二十一年)までに、二十万余の日本人を帰国させたが、この解氷期から、月五万ずつ帰すことになった」というのです。

ソ連唯一の機関紙プラウダの記事ですから間違いはありますまい。

とすればダモイ(帰国)は確実だが、さて問題は、いつ、その順番が廻って来るかでありましょう。

シベリアの近くから送り帰すか、遠い北欧の私達から先に帰してくれるか?

もう帰ったつもりで、その晩はうれしくて、故郷の話に花が咲きました。 |

153

ソ連で、俘虜に与える野菜といえば、カルトーチカ(馬鈴芋)、カプースタ(キャベツ)、マレコーフィ(人参)くらいのもの。

そのうち、カプースタの時期は、わずかに収穫期のみで、その後はもっぱら、漬物です。

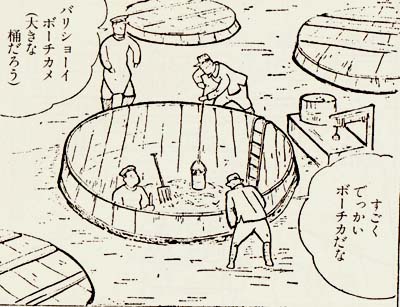

この漬物を、自動車で街の漬物工場へ、ときどき取りにまいりました。

広いこの工場の建物の中に並んだ、みごとにでっかいボーチカ(ボーチカですから地表から下はしだいに広がり、なお大きいわけです)。

上の方の漬物を取る時は、地面の上から取れますが、底の方は屆きません。

そこで梯子をつくって、専用の長靴をはいて入り、井戸の水を汲むように、綱で汲み上げるわけです。

塩気より酢気の方がつよいのが、この漬物の味です。 |

154

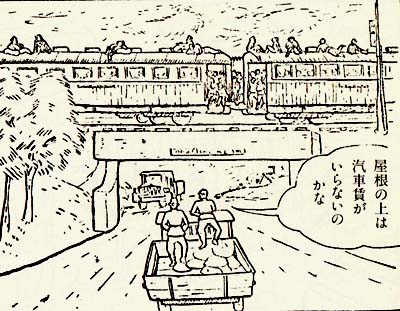

駅に近いこの工場で、街の作業に行く時、ガードの下をよく通りました。

走り行く列車のどれを見ても、まるで戦時中の避難民か何かのように、連結器の上はともかく、車両の屋根上に無数の人が乗っかっているのです。

列車の運行数が少ないせいか、それとも車両の中に入らなければ運賃は払わなくてもよいとでもいうのでしょうか。

べつにこうしたことを取締りもせず、統制していないところを見ると、「国家のものは即ち自分のもの」、自由に勝手に思うように、利用しているのだとでもいうのでしょうか。

客車だけでなく、貨車もしかり、石炭の上、無蓋車の上、いたるところ、労働者風の人達が乗りこんでおりました。 |

155

ラーゲでは月に一ペんぐらいの入浴。

コルホーズでは水浴で我慢。

ここの工場では十日に一度ぐらいずつ、時には作業を休ませ、時には夜の夜中、時には休日を利用したりして、街のバーニヤ(入浴場)へ連れて行ってくれました。

街のバーニヤは二ヵ所ありますが、工場の近くのバーニヤは、なかなかの傑作です。

そこのバーニヤでは、「燃料が不足だから持って来い」というのでしょうか、各自の布団袋(旧軍隊のもので、中には工場内の冷凍車の隙間うめに使う茶色の綿のようなものを取って来て入れている)に、木工場からかんな屑をいっぱい詰めて来て、それを背負っての入浴行なのです。

サンタクロースのように、各自かんな屑のいっぱい入った大きな袋をかついで街を行く姿は、われながら笑えてくるのでした。 |

156

バーニヤは、工場と目と鼻の間にあり、やはり被服の消毒をしてくれます。

ソ連の人浴場は、どこでもこうした消毒室があるところを見ると、よほどシラミが国民の間に蔓延しでいるらしい。

かついで行ったかんな屑がよく燃えるためか、お湯の豊富なのは今まで随一です。

中はなかなか立派で、下はセメント、洗う台は磨きのかかった大理石です。

お湯と水は、自由に使えて、たっぷりあります。

でも日本人は、今までの習慣として湯槽につからないと、「風呂に入った」という感じは、どうもいたしません。 |

157

早いもので、ソ連で迎える二度目の春がやってまいりました。

ラーダの春はたのしかったけれど、ここでも、ダモイ(帰国)が近づいているような気がするので、なんとなく朗らかで、明るいのです。

休日には、洗濯をしたり、散歩をしたり野草を摘んだり。

そうそう、野草といえばよくラーダでは、屋根の上で摘んだり、垣の近くで取って食べたものです。

ここでも、広い工場のうち、畑地もあるので、ずいぷんと、野ごぼう、アカザの類を摘んで食べたものでした。

きれいに洗って、クズネツ(鍛冶場)の火炉の中へ突込んでゆで、カーシャ(おかゆ)をおかずにして、この野草を食べたものでした。 |

158

そのころ、収容所関係のソ連将校の家へ、薪割りや水汲みなど、雑用にたびたび出されましたが、私用だけに待遇もよく、何かと御馳走してくれました。

暖かい春のある日、私達は五人ほどで、階級はたしか中佐でしたが、その家の私用に行ったことがあります。

家でも建てるのか、郊外の畑地の中へ連れて行き、土台らしき場所に、綱を張って仕切がしてあり、この中を、「何メートルかの深さに掘ってくれ」といって、黙って側に立って、私達の仕事を見ているのです。

高級将校だけに、なまけるわけにも行かず、せっせと掘っていたら、昼近く、どこからか牛乳と馬鈴芋をバケツにいっぱい持って来て、「たいて食べよ」というのでした。

皮をむいて芋を牛乳でたいたその味は、今でも忘れられません。 |

|