96

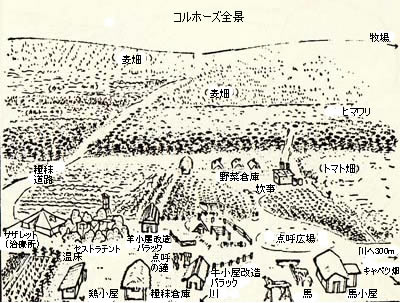

コンボーイ(警戒兵)の話によれば、私達はコルホーズ(農場)へ行くのだそうです。

歩いてタンボフという街(後にこの街に、また作業に出て来ます)の駅裏で野宿、翌日そこから汽車に乗って三、四十分、信号所のような所で降りて、また歩きます。

真夏の太陽がカンカンと照らす野の道は、まったく汗だくで、装具も上衣も捨てて行きたくなります。

自分は何も持たないコンボーイは、スタスタと歩いて、私達をせきたてます。

信号所から十キロぐらい歩いたでしょうか、彼方に一群の家屋が見えます。目ざすコルホーズでしょう。

今まで森の中の生活で見通しのきかないラーゲルと違って、ひろびろした田舎の風景は強い夏の光線とともに、まぶしく眼にうつるのでした。 |

97

ひろびろとした、なだらかな丘陵の続く野中の、ここがコルホーズ。

先に行っていた、五十名の話によると、このコルホーズには、アグロノーム(農業技術員の呼び名)という高慢で、俘虜をなぐる、けるの暴挙さえ平気で行うという、俘虜泣かせのほかに、セストラ、ナチャーニック(監督)、コンボーイもおり、外人の俘虜も少しいるとか。

その外人というのは、もうこのコルホーズに三、四年もいる連中で、現場作業には直接したがわず、日本人俘虜とソ連側との間に立つという、やっかいものです。

したがって、コルホーズのポスト、ポスト(たとえば、糧秣倉庫の鍵をあずかる者、馬小屋管理、見張番など)を握っており、自分の身を守るためには、日本人をソ連人に売ろうという奴で、最後まで私等と対立関係にありました。 |

98

コルホーズの大体を説明しましょう。

私達のバラック三棟に馬小屋一棟、糧秣倉庫、鶏小屋、天幕の診療所、セストラの宿舎、職員の宿舎が少しはなれたところに一棟、その付近が温床、屋根のない野天便所、畑の真中に炊事場、建物は大体これぐらいですが、畑は麦、馬鈴芋、キャベツ、人参、向日葵、煙草、トマト、胡瓜、少量のネギと玉ネギ(とても王が小さくて、日本のラッキョウぐらい)が主な作物です。

遠い畑へは三十分ぐらいもかかり、端から端ではかなり広いこのコルホーズです。

ニワトリに牛、羊、馬がいますが、馬と二ワトリのほかは、山の牧場です。

この付近には、ソ連人のコルホーズが一つありますが、貧乏らしく、よく私達のコルホーズへ作物をかっぱらいに来るので、常にブランドン(監視人)が回っておりました。 |

99

私達はバルカイというドイツ人の輩下で、プリニキ班(温床)で作業をいたします。

今年は何十年来の大旱魃だとのことで、人間の背の丈ほども伸びるはずの煙草が、やっと膝あたりで花が咲いてしまいました。

そこで、成長を止めないためでしょうか、煙草の花摘みという作業を、ずいぷんとやらされました。

ラーダの森の中とか、診療所の家の中での作業とちがい、ひろびろとした畑で、思いきり空気の吸えるコルホーズでは、煙草の花摘みぐらいの作業なら、かえって健康のためにも、いいのかも知れません。

このバルカイ先生、独ソ戦中にタンボフの街へ落ちた飛行士だとか言っておりますが、年も相当とっており、どうも信じられません。 |

100

ある日、このコルホーズのナチャーニック(監督)が、何の目的かは知りませんが、一匹のアヒルを連れてまいりました。

そうして、「このアヒルにブランドンを一人つけろ」というご命令。

畑で汗するよりは、一匹のアヒルの監視の方が、どれだけ楽だかわかりません。

志望者が、わんさと出てきましたので、病弱者にさせることになりました。

ブランドンの命を受けたのは菊池君(樺太出身)です。

毎朝起きると、一本の棒を持って、ひょこひょこと、好き勝手な所へ行くこのアヒルさんのうしろから、いともまじめな顔をして、ついて行くのです。

俘虜ならでは見られぬ、ほほえましい小景ではありませんか。 |

101

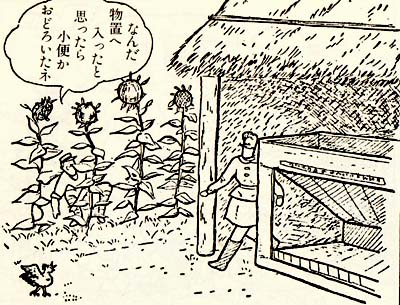

コルホーズには、セストラ(看護婦)が二人おりましたが、宿舎がないので、テントを張って住んでおります。

私達が行ってから、仲間の大工川上さん他の手で彼女達の家が建てられました。

ベッドが一つしかないので、一人は床の上にごろ寝をしているのだといいます。

彼女達は、便所が遠いので、小用はそこらの家の陰でやっておるようです。

いつだったか、彼女の家の裏で草取りをやっていたとき、反対側の物置の脱穀機か何かの間へ入って行ったので、何をするのだろうと思ったら、ジーという音。

つんとすまして出て来た彼女、私の方をジロッと見たので、知らんふりをして、そっぽを向いたら、そのまま手も洗わず、自分の家に入って行ってしまいました。 |

102

そのセストラ嬢、日当りのよい芝生の上で、一人が足を投げ出して坐り、一人が相手の股に顔を伏せて寝ころんだので、何をしているのだろうと、そばを通ってみたら、一人のセストラの頭の髪の中にいるシラミをつぶしているのです。

まったくもって驚きいったしだいです。

俘虜にシラミはつきものなれど、衛生の本家のセストラ嬢の頭髪にまでいるとは――いかに高く評価しても、彼女達の生活文化が高いとは言えないようです。

しかもそれを、私達俘虜の眼前で平気でやっているのですから、いやはや二の句もつげません。 |

103

カプースタ(キャベツ)の畑は、馬鈴芋、麦についで、このコルホーズの広い地域に作られております。

ちょうど結実期ですが、これに虫がつくので、この虫取りの作業が回ってまいりました。

一株一株に、葉の裏表を返して、箸ではさんで取り捨でるのですが、「午前中に、ここからあそこまでやれ」とノルマをかけて、バルカイ先生が帰って行きます。

まともにこのノルマと取組んだら、大変です。

ささーッと見ているような恰好をして、人目の届かない丘の陰の方へ行き、そこで腰をおろして、さて雑談に花を咲かせるのです。

そうして頃合を見はからって、ノルマ終了を報告して、バラックに帰って行きます。 |

104

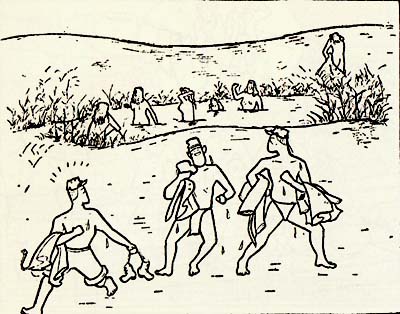

このコルホーズの近くに、流れはほとんどわかりませんが、水の豊富な川沼のようなところがあります。

その川岸に高い台をつくり、ボーチカ(桶)をのせて、そこから鉄管で二百メートルほど先の水槽へ水を送ります。

そして、そのボーチカヘ水を汲みこむのも、私達の仕事の一つでした。

暑い真夏のことですから、水作業は好むところです。

昔はやった、防火演習のように順送りで、このボーチカに水を汲み上げます。

そうして満水すると、その川に飛びこんで、涼をとり、また畑の仕事に出かけます。 |

105

今年は旱魃でと先にも書きましたが、雨らしきものが、ちょうど作物の成長期に全然ふりません。

そこで、一向に芽がのびない胡瓜に水をかけてやる仕事があるわけです。

内地のように、垣を作って、それにからませるのでなく、野放図にのさばらせる作り方なのです。

その水かけがやかましく、一本の茎に一立が定量で、大きなノルマをかけてバルカイ先生は帰って行きます。

正直にやっておれば、もちろんノルマは終りませんが、大体時間になれば、先生呼びに来て帰してくれます。

ですがそこは人情で、バルカイ先生のかけたノルマを、言いつけどおり、完遂しておけば、ご機嫌がよく、明日の作業にも大いに影響するので、この先生を怒らせない方がこっちも得、そこで定量一本一立が半立になり、三分の一立になって行くのです。 |

106

食事はさすがに農場だけあって、基本定量もラーゲルよりはずっと多く、仕事が仕事だけに役得があるので、満足とはいかなくても、どうやら作業にさしつかえはないようです。

作業も終って、夕食前の一ときは、昼の疲れを、この川に汗とともに流しに来るのです。

二百名の人員が、三十名五十名と、畑の草取りに、トルフ(泥炭)掘りに、干草刈りに、それぞれ別れて作業に行き。定刻になると、三々五々とこの川へ集まって来るのです。

泳ぐものもありますし、洗濯をするものもおります。

北欧の地に、ポツリと取り残されたような形の、さみしい私達にとって、こうした川辺の団らんは、せめてもの、たのしい夕べなのでした。 |

107

コルホーズの南一キロほどのところに、ごく小さな、やはりコルホーズがありましたが、人手不足の収穫期に、応援に行ったことがあります。老人が一人二人に、女が七、八人といったこのコルホーズで、脱穀作業の時なぞ、精力旺盛な彼女達に追いまくられました。

交代で、一日に幾人かずつ行くことになっていました。

これは私達の組ではありませんが、案外に早く作業が終ったとき、近くの川で、「汗を流して帰ろう」というので、二、三人が水浴していますと、そこの女達が、いつのまにか、五、六人でやってきて、目の前で、素裸になり、川に飛びこんで来たとかで、ほうほうの態で逃げかえって来たという笑い話もありました。

ここでも外人の幾人かは、パンを抱えて、ひそかに、夜は通うという噂でした。 |

108

月の明るい晩は、さすがに郷愁にさそわれ、広場に五、六人、車座になって故郷の話に夜のふけるのを忘れたこともあります。

一 今宵今夜の まんまる月を

遠く離れし 異郷の丘に

友と語りで 故郷恋えば

男泣かずに おられぬものを

その身虜囚の はかない想い

二 わざと笑って まんまる月に

話しかけては みたとてさみし

今日は東に 明日は西に

どこに流れて 行くのやら

その身虜囚の 流転の旅よ

三 月は優しく 冷たく照らす

聞いてみたとて こたえはせぬが

せめて一夜を 鏡となりで

国に伝えよ この真心を

その身虜囚の つれない願い |

109

木炭、石炭に対し、トルフ(泥炭)というのをご在じでしょうか、私達はこれをコルホーズで始めて知りました。

ここから約四キロほど離れたところに、人家もない耕地でもない草原が続いている。

そこの上が燃えるのです。

といっても、ちょっとわかりかねますが、その草原の草を取りのぞいて現われる黒い上を、煉瓦のような形に切り取って乾燥させれば、立派な燃料となるのです。

その昔、この地一帯が湿地であった頃、ブヨブヨと浮いていた草の根のいっぱいに張りつめた層が固まったあとなのだそうです。

火力も強く、この付近の唯一の燃料で、よく乾燥させれば、うす板一枚で火がつき、便利です。こげ茶色をしたこのトルフ、乾燥したのをよく見ると、草の根の密集しているのがよく分かります。 |

110

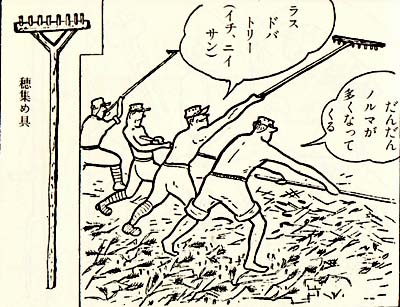

やがて九月、収穫の時期に入ります。

一体どのくらい広いのか、百姓の経験のない私達には見当もつきませんが、麦畑なぞは現場に行くまでに、胡瓜畑を通り、向日葵畑を通り、馬鈴芋畑を通って、二、三十分ぐらいも歩かねばなりません。

麦は、長い柄の先に、刄先のこれも五十センチの長い鎌がついているもので、立つたままの姿勢で、薙刀のように使って刈るのです。

私は直接この仕事をしませんでしたのでその要領はわかりませんが、馴れないと、呼吸が合わず、地面を削ったりして、むずかしい様子です。

この麦も、旱魃の影響を受けてか、私達の膝より低い、瘠せた畑がたくさんありました。 |

111

こうして友の刈った麦を、熊手のようなかきものを持って、大ぜいが横に一列になり、後ずさりしながら、集めて行き、所々に山にして積んで置くのです。

こういう仕事のノルマはごまかすことができないので、定刻より遅れ、うす暗くなってしまうことさえ、たびたびありました。

この小さな所々の麦の山を、馬車班が運んで、バラックの近くの大広場に、高く長く積み重ねるのです。

やがて麦刈りがすむと脱穀がはじまる。

発動機で二、三十人の人が、汗とほこりにまみれての猛作業、コルホーズで一番の重労働かも知れません。

例のアグロノームがそばに監視していて、「ビストレ、ビストレ(急げ)」と、休むひまさえ与えません。

重労働であることをソ連側も認めている証拠に、この作業には特別の増食が渡されるのです。 |

112

一方、他の畑にはトマトも大分作ってあり、赤くうれたものは、収穫しますと、やはり自動車でどこかへ運びました。

残った青い小さいのは、これまた一つ残らず取って、コルホーズの野菜倉庫へ運びました。

小さな青いトマトは漬物にするのです。

このトマトの収穫の時に、誰もが、この時とばかり、モリモリと食べました。

が、さすがに、これが二日も三日も続くと、すっかりお腹をこわして、私など、このため下痢が慢性となってしまい、後に大分苦労をしました。

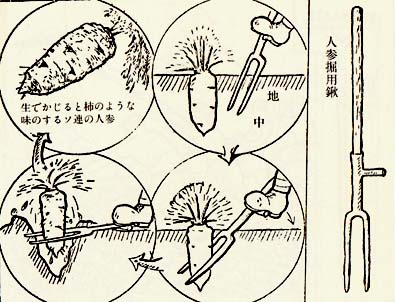

人参も収穫があり、これには、手で葉を引くと、地の中に人参が残って千切れてしまうので、ホークのような鍬で、その人参を地中ではさんで、すくい上げるのです。

ここでも、この赤い人参を、生のままガリガリとかんだものです。 |

113

このコルホーズに来た頃は、まだ花も咲かなかった胡瓜が、私達の毎日の水かけ作業の甲斐あって、やがて収穫の時がまいりました。

大きな胡瓜は一尺ぐらいもあり、内地のと違ってずんぐりと丸型です。

トゲトゲもついており、味はやはり胡瓜の味がいたします。

この胡瓜は、トマトの小さな青いのと同様に、ロシア漬にするのです。

その方法を知ろうとしましたが、これはバルカイ先生独特の方法なのか、公開してくれませんでした。

味は酢のかった塩味で、野草のような風味がぷんと鼻につきます。

これをスープの中に入れたり、パンやカーシャに添えても食べます。 |

114

ソ連人と向日葵(ひまわり)の実、これは切っても切れない彼等の嗜好品の一つでしょう。

彼等はこのでかい向日葵を片手にかかえて、生のまま、巧みに舌の先で噛み砕いて、殼を吐きながら食べます。

私達もコルホーズに来てから、すっかり愛好者になってしまいました。

山の遠い作業に行く時、また帰って来る時、この向日葵畑に飛びこんで、レコードの盤ほどもある、大きなのを小脇にかかえこんで、道々よく食べながら歩いたものです。

この向日葵の畑が何十ヘクタールとあるのですが、収穫の方法がおもしろいので、こんな絵を描いてみる気になったのです。

まず、鎌を片手に持って、さっと一閃、首を切り落します、残った茎を、今度は地表から十センチぐらいのところで切り、先に落した首を、その短い茎の上に差して、干すのです。 |

115

ここに來てから、はや二月三月、その間に丸一日休んだという日は一日か二日、ほとんど連日作業です。

収穫期に入ると、休日など及びもつきません。

たまに雨が降れば、外で作業ができないので、休みになります。

ですから、畑で作業中に雨が降ってくると、みんな飛んでバラックに帰って来ます。

けれども、俘虜にとっては、雨も味方をせず、バラックに戻った頃に雨がバッタリ止んで、また引っぱり出される方が多いのでした。

そのため、ノルマ作業の時などは、バラックに戻って帰って来た時間だけ損をするといった工合で、

「雨よ降るなら、ザンブリ降ってくれ」というのが俘虜の雨への願いなのです。 |

116

そうして雨のたくさん降った日なぞ、きまったように、演芸会が開かれます。

コルホーズ二百名の長として私達の世話をしてくれる川和田義幸さんはその演芸会にかけては、玄人はだしのピカ一で、自分で創作もしますが、お得意の講談は、吉川英治書くところの宮本武蔵の連続講談です。

のど自慢の終ったあと、きっとこの川和田さんを引っぱり出して一席かたらせんことにはバラックの人達が承知しません。

この川和田さんはコルホーズ以来、タンボフの車両工場、タンボフストロイ、森林伐採と行をともにし、ナホトカで、別れてまた作業に行かれてしまいましたが、現在帰られているでしょうか。千葉県の方です。 |

117

そぞろに秋風の身にしむ頃、カプースタ(キャベツ)の収穫期が来ました。

何十ヘクタールという広い畑の収穫も、次から次と運びに来る自動車で、タンボフの漬物工場にと積んで行くのです。

同乗してタンボフの街へ行った人が、そこで日本人俘虜に会ったと、うれしい報告をバラックにもたらしました。

その話によると、ここから七、八十キロ離れたマルシャンスクという収容所から、作業に来ているとのことでした。

そこには、旧関東軍の将校をはじめ、樺太、朝鮮なぞのいずれもほとんど元将校ばかりで、五、六千人もいるそうです。

取りのこされた思いの私達二百名の兵隊は、胸をなでおろして、「よかった、よかった」と語り合うのでした。 |

118

カプースタの収穫がおわれば、いよいよカルトーチカ(馬鈴芋)です。

この頃、ラーダから外人の応援隊が二、三十名まいりました。彼等と協力して、広い広いカルトーチカ畑の作業がはじまります。

起床も一段と早められました。

暗いうちから朝食上げで、夜も明けやらぬうちから凖備にかかり、明るくなると同時に、畑に向かって出発します。

まず先発の馬部隊の一行が、幾頭かの馬に鞭打って、一畝五百メートルもある長いカルトーチカの畝を、すきで掘りおこして行きます。

ちょうど、運動会の時出発点にならぶように、そのおこした畝を一本一人という工合に、ずらっと二百人近い人員が並ぶのですから、なかなかもってにぎやかなものです。 |

119

昼前にこの長い五百メートル畝一本を拾い上げるのが、きめられたノルマです。

ちょっと考えると、たった五百メートルをと思いますが、長さ五メートルの畑を五百本とすれば、なかなかどうして簡単な半日のノルマではない。

おまけに人のこぶしぐらいのから、小指の爪ほどのまで、全部拾う、もし残して行けば、また拾わせられて、営倉だとおどかされる。おのおのが籠を片手で引きずりながら、半腰の者、膝をついた者、ぐんぐんと拾って進みます。

籠がいっぱいになると、所々にきめられた位置に、山に積み重ねては進む。

うるさいアグロノームが、たえず馬の上から鞭を嗚らして監視です。

まともにノルマに取組んでは、定時間にはおわりません。

はげしい監視の眼をくぐって、芋を拾わずに、次々と埋めて行く。もし発覚すれば、むろん、営倉にぶちこまれ、減食刑です。 |

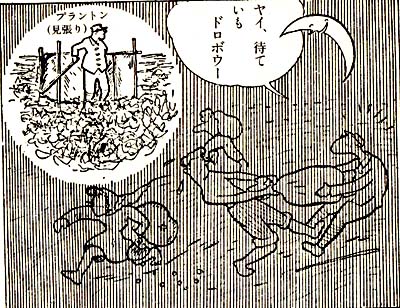

120

私達がカルトーチカを拾わずに埋めてしまうということは、じつは外人俘虜から教わったもので、彼等はすでに何年かこの方法でやって来ているのです。

それを知っているらしい彼方のソ連部落から、この埋めた芋を、かっぱらいに来る地方人があります。

ナチャーニック(監督)はそれを防ぐためにブランドン(見張り)を立てさせました。

ある晩、ついにこの泥君をみごとにふんづかまえたR君は、ナチヤどのから大変なおほめの言葉を賜わり、その泥君は、俘虜用のカルテル(営倉)へぶちこまれました。

R君いわく、「いくら泥棒でも相手は戦勝国の国民、遠慮していたのだが、ほめられるのなら、もっと手きびしくやればよかったよ」といっておりました。

俘虜につかまって営倉にぶちこまれたソ連農民。

彼等はそんなにも食に飢えていたのでしょうか。 |

121

トマトの収穫以来、こわした私のお腹も連日の猛作業で、すっかりこじらせてしまい、弱っていたところへ、カルトーチカもおわり、一段落して間もなく、

「病弱者を四十名ほど、ラーダの収容所に帰すから、申し出よ」とのソ連側の達しがありました。

私もその仲間の一人として入れてもらい、三ヵ月ほどなじんだこのコルホーズを後に、友との再会を約して別れたのです。

昨日までは予想していなかった今日突然の別れ、何の予報もなく行われるこのソ連側の命令は、「昨日は東、今日は西」の俘虜のはかない運命をもてあそぶものです。

残った人達は、後にタンボフの車両工場の作業に出て、また再び会うことになります。 |

122

コルホーズに来る時おりた信号所で、汽車に乗りこみました。普通の旅客車です。

どういう手続きで乗るのか知りませんが、引率のコンボーイが、「汽車が停ると、好きなところへ乗れ」というのです。

地方人は珍らしそうに、私達の風態を見ていますが、いろいろと問いかけてまいります。

彼等の口ぐせがきまって、

「スコーラ・ダモイ(すぐ帰れますよ)」という一言です。

親切に席をあけてくれたおばあさんがありました。

こんな身なりをしていても、べつに忌み嫌わずに、席をゆずって、いろいろと話しかけてくれる人、国と人種は違っても、人間の心というものは通じるものだと、その人情には、深くうたれるものがありました。 |

123

帰って見れば、なつかしいラーダ。

そこには一病院(他は閉鎖)に軍医さん二名、サニタール三名と若干の残留患者の日本人だけで、その頃にくらべれば、さみしいかぎりでした。

その軍医少佐さんを私は知っていたので、慢性の下痢を訴え、休養するつもりで入院させてもらいました。

患者は外人が多くて、ほとんどが下痢患者。

ほかは黄疸や脚気、心臓病で、まもなく別の病院へ転送される者でした。

全治の見こみのないものはダモイだとのことです。

病院の給与は、一般食とは調味料が違うとみえて味はいいが、特に下痢で入った患者は減食で、ひもじい思いをしました。

パンもはじめて白パンを与えられました。

食べるものは少なくとも、静かに寝ていられるので、慢性の下痢もすっかりよくなり、一週間ぐらいで退院しました。 |

124

バラックにもどれば、やはり毎日作業に出なくてはなりませんが、コルホーズのように、時間も長くなく軽作業程度です。

このラーゲルも、入る人がいなければ用なしです。

閉鎖するのでしょうか、外の鉄条網をはずしたり、バラックの板を集めたり、ドングリ拾いがその主な仕事です。

豚の餌にするのだそうで、森の中で、木の葉をかきわけてドングリを拾う私達は、せまりくる冬を前に、はかなく消えて行こうとするダモイ(帰国)の希いを、どうすることもできませんでした。

別れていった一万の将校の人達は、どこへ行ったろうか。

国に帰ったかも知れない、それとも、私達と同様、二度目の冬を前にして、はかなく暮しているのだろうか。 |

|