|

****************************************

Home 西南戦争 屯田兵 日清戦争 日露戦争 第一次大戦 アジア大陸 満州国 日中戦争 ノモンハン

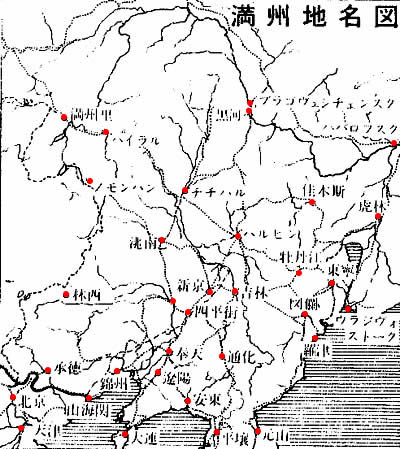

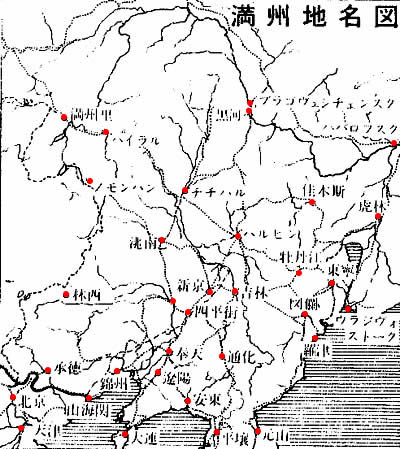

満州国建国時代の陸軍とその実力

(『三八式歩兵銃――日本陸軍の七五年』加登川幸太郎著、第13章、p259〜290)

第一次大戦が終わり、“平和”“不戦”“軍備撤廃”などの声のなかに、昭和をむかえた。

だが、大陸には、依然として嵐が吹きつづいていた。

一つは満州での日本の立場の悪化であり、さらに中国での全面的排日、抗日の動き、それに国民軍の北伐開始であった。

満州の地は、日露戦争で日本が利権を獲得していらい、特に陸軍が“生命線”とよぶ場所である。

その後、清朝が滅亡して満蒙の独立挙兵などの策謀も行われたが、日本側に有利に政情を安定させることが不断の関心事であり、ここの既得権益を中心に満州を日本の独占的特殊地域としておきたいということが、日本の政策を支配する条件でもあり、また列国との摩擦を生ずる原因でもあった。

そして満州は、清朝勃興の地であり故郷ではあったが、清朝滅亡後となると中央政府の力はおよばない。

元来“中華”を誇った漢民族にとっては、満州はいわゆる“北狄(ほくてき)の地”であり“関外(かんがい=万里の長城の外)の地”であって、この地にたいする関心が関内とは全くちがうのである。

こういう話がある。

孫文が革命を志してうまく行かず、日本に協力をもとめにきた時、総理大臣・桂公爵と会談したことがある。

このとき孫文は「我々は漢民族の革命をやるので、万里の長城から北はあずかり知らぬことである。日本は適当なときに宣統帝を満州にうつし、満州は日本で適当に援助せられたい」と発言したという。

孫文は、清朝打倒で頭がいっぱいの時だからでもあったろうが、とにかく万里の長城の外が異国のように考えられていた一つの証(あか)しといえよう。

万里の長城の外と内と、漢民族の考え方はこうもちがっていたのである。

この満州で、大正の後期に実権をにぎっていたのが、張作霖(ちょう・さくりん)という男であった。

1 張作霖をどうする top

大正九年十二月(注)、南満州鉄道株式会社の一理事から、田中義一陸軍大臣にあてた意見書が陸軍省の記録の中に残っている。

(注=シベリア出兵中であり、中国では安直戦争〔中国の内戦〕で、張作霖が中央政界に頭をもたげてきたころである)

「東三省巡閲使、張作霖に関する卑見」というかなり長文のもので、結論は、当時の「アジア・シベリアの情勢ともかみ合わせて、反過激派の旗をかかげて彼を援助せよ」という意見だが当時の情勢と張作霖の地位をうまく表現している。

要約すると、つぎのようなものである。

〈日本は張作霖をどうしたらよいか。

彼を援助すべきか否か。これについて三つの意見がある。

(一)日本が特定の人物を援助して、その野心をとげさせるのは、今日、中国全土で民族運動が盛んになっている状態のなかでは、いっそう排日気運をたかめるから、百害あって一利なき愚案である。

(二)張作霖は将来、揚子江以北をにぎる実力があると信じられるから、日本は彼を援助しなければ満蒙の利権をまもり、また対支政策をこれまでのように行うことはできない。

(三)張はそれほどの実力者ではないし、人物からみても、彼が日本をたよっているのは、彼の真意かどうかもわからない。彼を信頼するのは危険である〉 |

当時支那通といわれる人は多かったが、その人たちの間でもこれだけ意見がちがっていた。

張作霖そのものの評価も正反対である。

この人たちが三つのそれぞれ違った意見をもって、大いに高言、策動していたのであろう。

張作霖はもと満州出身の馬賊で、日露戦争の時“露探”(ロシアのスパイ)の容疑で日本軍に捕えられた。

危く首を斬られそうになったところを、日本軍の井戸川少佐(のち中将)が“肚(はら)の座わった見所のある奴”というので一命を助け、それから目をかけてやった結果が今日の地位をきずく基礎になったのであるから、その出身、経歴、人物論と評価がちがうわけである。

この論者は、(一)には同意で、支那では国民的運動が勃興しつつあって、何かといえばすぐ国際連盟の本舞台に持ちだされる今日この頃、特殊の縁故などを盾にとって日本が利益を独占しようなどということは、できることではない、愚案である、として安直戦争のときには、日本政府は厳正中立を守って、従来支援してきた段祺瑞などを後援しなかったことは、国の利害の打算の上からすると賢明だ、という。

そして「張作霖を援助せよ」というのだが、ここで彼は、張作霖を援助しなければ排日熱をいくぶんでも和らげることができるなどと考えるのも考えが足りない、という。

排日行動は、山東問題がなくても、二一ヵ条問題がなくてもおこるはずである。

北京大学などを中心根拠地としている過激主義者が、うまい口実をとらえて排日熱をあおっているのが原因で、彼らの目ざすものは日本だけではなく、まず軍国主義、資本主義のよい見本である手近な日本に向かっているのである。

だから排日運動に関するかぎりでは、一事を譲ったらほかのことを口実に、止まるところを知らないものと覚悟しなければならない、と論ずる。

また、この論者は張作霖を援助せねばならぬ理由はこうだ、という。

張作霖に支那を統一させるために彼を後援するようなことは、列国環視のなかで公然と支那の内政に干渉することになるから、今日できることではない。

彼を援助せねばならぬのは、満州を赤化から防止するためである。

日本が一時たよりにしようとした緩衝地帯の極東共和国も桃色となり、すぐに赤色となって、モスクワに通ずるものになってしまい、セミヨノフ将軍も失脚してもう見込みはなくなっている。

満州国境の満州里前面には過激派軍が迫っているではないか。

日本も支那も、何とかしてこの危険を防止せねばならぬ危機にさらされている。

これが張作霖の当面の大きな悩みであるし、日本の悩みでもあるのだ。

この過激派に対抗するために、張作霖と共同動作をとるべしと天下に公言しでも、何を憚(はばか)るところがあろうか、というのである。

日本の援助によって張作霖が満州に侵入している過激派を掃討し、一方ではじっくり腰を落ちつけて、東支(東清)鉄道の改善進歩をはかり、東三省の開発につとめるならば、その発達は驚くべきものがあるだろう。

東三省の富力は張作霖の実力となり、蒙古の統一などは座っていてもできるであろう、というのがこの論者の意見である。

張作霖信用ならず、という意見にたいしてはこの論者は、

〔これまで日本側もあまりに身勝手に、無理なことを要求したことがあるから、一概にそうもいえない。

それよりも、いま彼を必要とするのは、彼が、東三省巡閲使という、総監の立場にあることが重要なのである。

彼のほかに誰がいるか。

日本が援助しなければ彼が実力を保てぬことは明瞭である。

彼が、実力を持つと見るかぎり、これをたすけるべきであろう。〕

という。

こういう立場のこの論者は、張作霖に会って話をしてみると、中央政局での勢力の推移、つまり曹コンとか呉佩阜とかに注意をはらうことが多く、北満に迫っている過激派のことなどよりも関心を払っている。

日本が援助しえない方面にばかり頭をむけていて、援助のできる東三省の安定開発につながる方に目をむけていないのだ、という。

彼は張作霖の目を北に、東三省内部にむけさせよ、と論ずるのである。

ところで、従来、日本の対外政策は腰がふらついている。

もし、日本が、ホルワット将軍にたいしたように、あるいは支那の南北両派、段祥瑞ら、あるいはまたセミヨノフ将軍にたいしたような首尾一貫しない態度でもって、公然と日本党を表明している張作霖の信頼を顧みず、大切な時になって即(つ)かず離れずの方針で接するようなことになれば、彼が失脚するのは必定で、政治的には日本は双方の側から悪感情や恨みをまねき、ついには満蒙での既得の権利までも失うことになるかもしれないぞ、と戒めた意見書であった。

張作霖がこのあと、中央政局に欲を出して奉直戦争(中国の内戦)となったり、日本軍の援助で危いところを助かったりしたことは、すでに述べた。

そして次第に日本のいうことをきかないようになってくる。

当然、これにたいして日本側で腹をたてる者もでてくるのである。

2 国民軍の北伐 top

大正十五年(一九二六年)七月、国民革命軍総司令に就任して、北伐を開始した蒋介石は、九月には漢陽、漢口へ、十月には武昌、十一月には九江、南昌と兵を進めた。

この間、武漢国民政府(汪兆銘=おう・ちょうめい)が設立されたが、蒋の革命軍は、翌昭和二年三月、南京を占領した。

列国領事館が襲撃され、列国軍艦が南京市内を砲撃するという、いわゆる南京事件もおこったが、とにかく、武漢政府に対抗する南京政府ができた。

北伐軍はさらに北進をはじめた。

この頃、張作霖は、すでに述べたように大正十五年に馮玉祥軍を敗って呉佩阜との合作政権をつくって、日本側の希望とはうらはらに、北京に君臨しており、蒋介石の北伐開始とともに安国軍総司令と称し、昭和二年には国民革命軍討滅のために河南に出兵を宣言、南伐の態度を明らかにした。

昭和二年の六月には、北京に軍政府を組織して大元帥に就任した。

蒋介石の北伐は明らかに張作霖との戦いである。

満州自体について、鉄道利権問題のほか、張作霖を説得してまとめあげたいろいろの問題をもつ日本であったが、当の張作霖は、いまや王座にのぼってしまって、満州問題の交渉もはかばかしくは進まない。

そこへ蒋介石の北伐である。

両者の扱いが日本にとって大きい難題になってきた。 |

|

北伐軍が山東省境に迫ったころ、日本は五月と七月の二回にわたって山東省に派兵した。

「第一次山東出兵」といわれる。

だがここで北伐はちょっと一息つくことになった。

八月、北伐軍が、張宗昌、孫伝芳軍に敗れたからである。

これで北進の意図が放棄され、蒋介石は下野、日本に亡命した。

この日本滞在間に当時首相の田中義一大将にも会い、国民政府による中国統一に協力するよう要請したりしている。

昭和二年四月には、蒋介石が上海で反共クーデターを行い、共産党断圧を実施している。

この弾圧に苦心していた蒋介石は、自分の手で処分するのが忍びないとしたのであろうか、八月には自ら下野を宣言した。

一方、彼の留守中には、武漢派と南京派とで内紛があったが、共産党は両派、特に武漢派によって厳重に粛清されてしまった。

この他人の手を借りた共産党粛清は蒋介石の計画的行為だ、という人もある。

ところで、この間に、本国では革命軍に、また蒋介石の出馬を請うという事態となって彼がふたたび兵権をにぎり、これよりさき武漢政府と南京政府との合流も成っていたので、昭和三年二月、北伐再開が決定され、革命軍総司令・蒋介石が中央政治主席となって軍政両権を把握して、四月には北伐軍に前進を命じた。

またも、戦火が山東省におよべば混乱必至として、居留民保護のための日本軍の出兵が問題になってきた。

兵力派遣は一応決定されたが、財界からも野党からも反対の声があがった。

出兵はかならず排日運動につながり、北が敗れれば“あぶ蜂とらず”になるぞ、という心配であった。

派遣軍を青島にとどめて、力の示威をするつもりであったといわれているが、青島に出動した第6師団は済南に前進し、ここで北伐軍と衝突交戦するという、第一次出兵とは比較にならぬ大事件になってしまった。

これが「第二次山東出兵」である。

済南城を攻撃して、これに拠る南軍を追い払い、占領するという本格的戦闘になってしまい、第3師団がさらに動員、増派された。

済南で日本側との衝突がおこったので、蒋介石は済南を迂回して北進、戦場は北に移っていった。

この事件があとあと国交調整上の大きな難問題となったことは当然であり、待っていましたとばかり排日の種にも使われたのである。

張作霖が負けて関外に逃げるとなれば、これを国民革命軍が追って満州に乗り込むかもしれないという事態になってきた。

関東軍はそのいずれの場合でも、これを武装解除すると頑張っていた。

政府も南軍の関外進出の方は、絶対に阻止するという方針であった。

ともあれ、張作霖は至急に満州へ帰らねばならない。

日本の武力援助で関内に居残ることを期待していた張は不満であったが、一時関外に撤去して再挙の機をねらうことに同意した。

だが、奉天に帰る張作霖を待っていたのは、死の運命であった。

昭和三年六月四日、関東軍参謀・河本大作大佐が指導して張作霖の列車を爆破、殺害したのであった。

「満州某重大事件」といわれ、天皇陛下に叱られて田中義一首相が辞職するということになった事件である。

今日、その詳細は明らかにされており、本書にこれを詳しく述べる要もない。

要するに、張作霖が何だかんだと日本側の要求を承諾しないのに、強硬派が業を煮やしていた。

おりもおり、息子の張学良ならいうことを聞くと、泰真次奉天特務機関長が考えて、この意見を河本大佐にいったことからはじまる、ともいわれている。

親爺を殺して息子を口説こうというのであるから驚くべきものである。

この考えが発展して、張作霖を抹殺すれば、東三省は軍閥闘争の場となり、治安が擾乱(じょうらん)されるのは必至だから、関東軍が出動してこれを料理するという段取りが考えられたのだという。

これほどの事件で、下手人が誰であるかが判らぬはずがない。

張学良は、父の爆死が関東軍の手によって行われたことを知った。

父を殺された恨みをもつ張学良が、日本側と協調するわけはない。

父の殺された一ヵ月後の七月、張学良は国民政府から東三省保安総司令に任ぜられ、青天白日旗(国民政府の国旗)を掲げることを決定した。国民政府に忠誠を表明したのである。

張学良が、父張作霖が北京撤退前に日本に強要された鉄道借款などの日本側利権をみとめない、と反日的態度を表明したことは当然ともいえる。

そして張学良は、さらに反日的立場を明らかにしてきた。

昭和三年十二月には、奉天城内外の官衙(かんが=役所)は一斉に青天白日旗を掲げた。南京政府の支配権は満州までのびたのである。

満州の状況は、日露戦争の将兵の血によってえた“日本の生命線”であると考える人たちにとって、どうしてもこのまま放置しておけない事態となってきたのだった。

3 満州事変の勃発 top

昭和六年九月十八日、奉天の北大営付近、柳条溝の銃声をもって満州事変の火蓋(ひぶた)がきられた。

今日、この満州事変の原因、その計画された動機が、関東軍の主導によるものであり、その中心人物、関東軍参謀・板垣征四郎大佐、石原莞爾大佐が周到に計画したもので、軍中央部の大部分も賛成または承認して行われたものであったこと、また当時国内の民間だけでなく、政界にも大きく動いていた強硬論の空気の中で行われたことなど、すでに明白になっていて研究資料に不足はない。

これを評する意見が、論者の史観や立場によって異なるのは当然ともいえるが、筆者は今日でも、当時の状況は日本軍が反発するか、そうでなければ旗をまいて満州から総退却するかの瀬戸際であった、と思っている。 |

満州の広野を駈ける

|

こうした事態になったのには、それだけの理由があり、本書でも詳しく見てきたが、昨日の因を今日の果として受けとめねばならぬこの当時の状態では、避けられぬ衝突でもあった。

4 将兵は超一流 top

当時、支那側は奉天軍が主力であり正規軍約二五万をもっていた。

しかしこの事変のはじまる前から、張学良は約一一万の兵力を北京、天津付近に移し、学良みずから北京に在って指揮していたので、事変当時の満州の奉天軍の兵力は約一三、四万であった。

これを奉天省方面に約四万五〇〇〇、吉林省方面に約五万五〇〇〇、黒龍江省方面に約二万五〇〇〇、熱河省方面に約一万五〇〇〇と、各省に配置していた。

これに対する日本軍の満州に駐屯する部隊は、関東軍司令部(司令官・本庄繁中将、所在地は旅順)指揮下の満州駐屯第2師団と独立守備隊六個大隊、旅順重砲兵大隊であった。

第2師団は司令部を遼陽、歩兵第3旅団司令部と歩兵第4連隊が長春、歩兵第29連隊が奉天、また歩兵第15旅団司令部と歩兵第16連隊は遼陽に位置し、歩兵第30連隊を旅順に、騎兵第2連隊を公主嶺に、野砲兵第2連隊を海城に、工兵第2大隊を鉄嶺にと各々、分駐させていた。

独立守備隊はその第1大隊は公主嶺、第2は奉天、第3は大石橋、第4は連山関、第5は鉄嶺、第6大隊は鞍山と配置されており、兵数は約一万四〇〇〇だった。奉天軍の在満兵力にくらべれば、約一〇分の一であっだ。

日本陸軍が第一次大戦の結果、相対的に二流、三流の軍隊におちたといっても、それは装備を欧州列強とくらべての話である。

日本の常設部隊の将兵は、超一流であった。

当時の奉天軍にたいする兵力比などは、関東軍の参謀たちが計画するときも全然、問題にならない。

敵は兵数が多くても、各地に分散している。急襲してこれを各個に撃破することについては、何の疑いももたなかったのである。

九月十八日夜、ついに火蓋は切って落とされた。

果して日本軍部隊の行動は、電光石火であった。

まず奉天。十九日午前三時、はやくも奉天城門をおとしいれ城内に進入、午後には奉天軍の兵営、東大営を占領した。

軍司令部は旅順から奉天に前進し、遼陽の第2師団の部隊も奉天に進出した。

長春方面では十九日、完全に掃蕩(そうとう)、二十一日には第2師団長・多門二郎中将が混成の約一個旅団をひきいて吉林に前進し、吉林軍主力の武装を解除した。

これより先、朝鮮軍(軍司令官・林銑十郎中将)は関東軍の増援請求によって、独断、混成約一旅団を満州に派遣し、この部隊は二十一日夜には奉天に到着した。

こうして戦闘の初動で、たちまち奉天軍主力を撃破して、九月二十三日、わが軍事行動はまず一段落した。

この関東軍の行動が、内外におこした波紋は非常に大きなものであった。

5 満州国建国 top

一度ついた戦火は、なかなか消えるものではない。

ましてや、関東軍に消すつもりはなかったし、おどおどする日本政府や、軍中央部をはじめからなめてかかっていた。

彼らは、この機会に日本改造にまで持ち込もうという意気込みであり、一方国内でも、好機いたれりとばかりに、急進派が動いて十月事件(注)をおこすという事態であって、満州で動く関東軍の若手幕僚は、いわばタカ派のチャンピオンであった。

(注=満州事変にたいする政府〔若槻禮次郎内閣、陸軍大臣・南次郎〕の態度が怪しからぬ。

事変の解決より、まず政党内閣の打倒、軍部独裁の確立が急務と「桜会」の連中が、

今こそ好機と軍事クーデターをやって荒木貞夫中将を担(かつ)ごうとした事件で、

不発ではあったが、テロの脅迫で政府の要人らを驚かせた)

軍司令官・本庄繁中将や三宅光治軍参謀長にたいして、「胆少にして、断行の勇なく、責を一身に負うの気慨なし」と悪口をいいながら、思うとおりに強行して、中央部はずるずると引きずられるだけであった。

こうした経緯を知るよしもない第一線の将兵としては、関東軍司令官の命令があれば、命をかけて働く。

関東軍の作戦の進展にともなう関東軍と中央部との折衝や、政府の立場、国際連盟の動き、リットン調査団など、本書が説きうる範囲ではない。「三八式歩兵銃」が全満州を席巻した動きを簡単に記するにとどめよう。

昭和九年十月から、黒龍江省政権主席代理・馬占山への圧力を強めた。

十一月、嫩江河畔での衝突にはじまり、大興付近の戦闘を経て、第2師団の戦闘参加となってこれを撃破、十一月十九日にはチチハル入城となった。

この頃遼河の西、錦州方面の情勢が緊張してきた。

張学良は一瞬にして奉天をはじめ根拠地を失ったので、錦州に仮政府をつくって抵抗を策したのである。

日本軍によって一蹴された奉天軍の主力は、西にのがれて、錦州の仮政府に集まった。

関東軍は、これをくつがえさない以上、動乱の目的はたっせられない。

十二月末、錦州にむかう作戦を開始した。

第2師団、第20師団という精鋭の攻撃をうけては到底、張学良は抗しきれず、関内に逃げこんだ。

これで万里の長城のもと山海関までの西境は片づいた。

昭和七年二月二十八日、満州の独立が宣言された。

これまでに、張学良一派の東北軍政権に属する軍閥の大小の頭目たちの去就はおのずから明らかとなり、各省も逐次独立していたので、これを統一する段階に進んだのである。

この頃吉林軍の将軍、丁超らが反対の立場を表明し、新政府側の軍とハルビンで衝突した。

そこで第2師団のハルビン攻撃が開始された。

昭和七年二月初旬であった。

戦いになると超軍はひとたまりもなかった。

こうして要衝ハルビンも平定され、北満の紛争に終止符が打たれた。

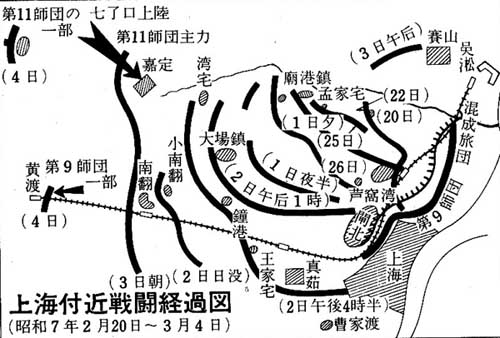

6 戦火、上海にとぶ top

上海を中心とする地方は、もともと反日運動のさかんだった地域である。

満州事変になると、徹底的な対日経済断交、ボイコッ卜運動が展開され、日本の貿易と居留民がうけた損害は莫大なものとなった。

市内各地で日・支人の衝突がおこり、日蓮宗僧侶殺害事件などという大きな火種になる事件もおこった。

この暗殺事件は、今日では陸軍の上海公使館付武官補佐官であった田中隆吉少佐が、満州建国工作に注がれる列国の目をそらす手段として打った謀略であることは明らかにされているが、こうした正気の沙汰でない火付役もいるとなっては、すでに発火点にあった国際都市上海に戦火のあがるのは当然であった。 |

|

海軍は揚子江方面の兵力を増強したが、陸上兵力としては、海軍特別陸戦隊の二〇〇〇名たらずしかいない。

これにたいして上海周辺の中国軍は、軍長・蔡廷楷の指揮する第十九路軍、約三万四〇〇〇であった。

中国軍だと一概(いちがい)に侮(あなど)ることのできない精強軍といわれていた。

戦闘は、まず租界付近での陸戦隊の戦闘で始った。

戦闘は閘北一帯にひろがり、海軍機の爆撃が行われ、海軍はますます増強されたが、陸戦隊の戦闘には当然限度がある。陸軍の増援を必要とするほどに事変は拡大した。

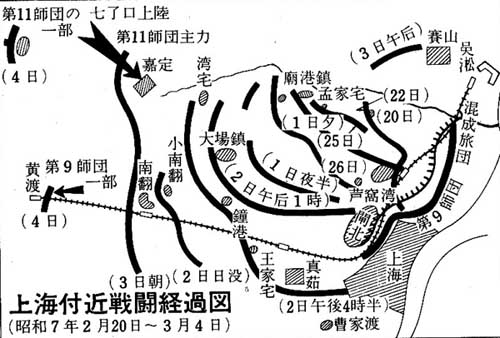

金沢の第9師団、久留米の第12師団からの混成旅団などの派遣が決定され二月上旬、上海に送られた。

第12師団から独立戦車第2中隊も派遣された。

日本の戦車部隊の正規の動員派遣の最初である。

第9師団は、二月二十日から江湾鎮方面で戦闘行動に入った。

激戦が展開されたが、当面の敵陣がなかなか抜けないという苦戦で始った。

地形はクリークがある上に、敵の陣地は堅固でしかもよく陰蔽されており、これを力押しで取るのであるから、満州の広野をかけめぐるようにはいかない。

まことに、日露戦争いらい日本軍が初めて経験する堅陣攻撃となった。

第9師団と混成第24旅団は、一歩、一歩、肉薄攻撃を行った。

当時、有名になった「爆弾三勇士」の肉弾攻撃はこの時のことである。

7 爆弾三勇士 top

混成第24旅団は、二月二十二日の払暁、午前五時三〇分を期して、廟巷および客家屯付近の敵陣地を奪取することになり、第一線歩兵部隊をもって敵前おおむね一〇〇メートルに突撃陣地を構成し、工兵第18大隊の工兵中隊は、第一線部隊のために、敵陣地鉄条網に突撃路の開設を命じられた。

工兵という兵種は、自らもサービス兵種であるという。

平時は軽視され、戦時となると欲しがられるのが工兵ともいわれる。

日本陸軍の工兵は、この頃すでに坑道建設とか架橋とか、工兵でなくてはならぬ分野を担任しており、このあと各種の特殊作業に担任をひろげていったのであるが、野戦工兵が主体であり、歩兵銃と銃剣だけで身を固めた工兵の華は、敵前近迫作業であった。

日露戦争での活躍は、旅順で充分に示された。

いまそれが上海の戦場で再現されるのである。

工兵中隊長・松下大尉はこれより先、鉄条網破壊のため、急造破壊筒(鉄条網の深さ四メートルに応ずるもの)八個を製作させていた。

これを工兵がもって前進し、鉄条網の下にさしこんで爆発させ、鉄条網に通路を開こうというのである。

右翼の歩兵大隊正面に五条、左翼の歩兵大隊正面に三条の突撃路を開設することになっていた。

予行訓練も繰返し行われた。

破壊路ができなかったならば、歩兵の突撃はできない。

どうしてもやりとげねばならぬ仕事である。だが、生還は期しがたい。

前夜、中隊全員の訣別の盃がくみかわされた。

急造破壊筒の製作はおわっていた。

爆薬量二〇キロ、一メートル毎に雷管一個をつけ、長さ三〇センチ緩燃導火索正副二条をつけ、端にちかいところにマッチをつけ、これをゴム・テープで巻いて防湿している。

三人一組となり、これをもって突進、鉄条網にぶちこんだ後に点火するのである。

敵の陣地は一ヵ月以上もかけてつくられたもので、有刺鉄線の深さ三、四メートルの鉄条網がめぐらされ、ことに主攻撃をむける廟巷方面の陣地は外壕も備えていた。

おりから陰暦十六日の月は、たちこめる暁霧におおわれてはいたが、数十メートルは透して見える状況であり、夜来の敵の守備は厳重で、銃砲火が絶えずとびかっていた。

到底敵にさとられずに前進できる状況ではなかった。

突撃の時機はせまってきた。

小隊長は歩兵と協力して煙幕をはって、敵前約三五メートルの破壊地点に待機していた第一班に前進を命じた。

わずか三五メートルの距離だが、たちまち十字火の的になった。

第一組では二名がたおれ、のこる一名が単身、破壊筒をひきずって前進したが、障害物の前わずか三、四メートルのところで戦死をとげた。

第二組は発進した途端に敵火になぎたおされた。第三組も障害物前一四、五メートルで敵弾をうけて、敵線に達することはできず、第一班で三条の突撃路を開設するという企図は失敗してしまった。

班長は生存者と共に死者の手榴弾をあつめ、敵に投擲(とうてき)して、鉄条鋏による突撃路の破壊をはじめた。

第一班の不成功を見た小隊長は、破壊拠点の後方五メートルに待機していた予備の第二班に「強行突撃、前へ」と号令した。

班長は、この状況から判断して「点火出発」を命じた。

敵の鉄条網に到達してから点火する余裕などは到底ないと見たからである。

点火した爆薬をもって突進する。

導火索の燃えきるまでに敵の障害物にぶちこまなくては自分たちも粉砕されるのである。

二組が敢然と点火の後に発進した。

第一組は破壊拠点と鉄条網との中間付近まで突進した時、先頭の北川一等兵が敵弾を受けてたおれた。

「しまった」と班長が見まもるなかで、北川一等兵が立ち上がった。

導火索は燃え続けている。

破壊筒を抱いた三人一組の第一組は猛然として前進を続けて鉄条網にぶちこんだ。

その瞬間、轟然たる爆発がおこり、鉄条網には幅約一〇メートルの破壊口ができた。

しかし、この組の北川、江下、作江各一等兵の三名は鉄条網とともに粉砕されてしまったのである。

第二組の突撃路破壊も成功した。

第一班の班長が鉄条鋏でつくった突撃路とあわせて三条ができて、歩兵の突撃となり、ついに堅陣、廟巷の一角を占領することができたのであった。(吉原中将著『陸軍工兵史』による) |

これが「爆弾三勇士」である。工兵精神の権化として、当時ひろく国民に知られ、その銅像も多く建立された。

今日、どこにも銅像を見ることはできない。

筆者は昭和四十九年夏、京都の大谷本廟に詣った。

そのあと裏の墓地の中の道をとおって清水寺に行く途中、左側に三勇士の墓を発見した。

いまこの三人の名に「爆弾三勇士」を思い出す人はあるまいと感に耐えないものがあり、上海方面の将兵の苦戦健闘のことを思って合掌したのであった。

8 上海派遣軍の増派 top

第9師団が攻撃をはじめたころ、参謀本部は支那軍なにするものぞ、と戦局の見とおしを楽観していた。

ところが、そうはいかなかった。

中国軍はぞくぞくと増援してきて、数に物をいわせようとする。

国際環視の上海であるから、ずるずると日支全面開戦となっては大変である。

充分な兵力で一挙に叩いて、そして終わらせねば、大変なことになりそうだ、ということになった。

上海派遣軍が設けられ、司令官に白川義則大将が就任、善通寺の第11師団、宇都宮の第14師団を基幹とする部隊が増加された。

この軍の作戦はまず先遣の第11師団を呉淋砲台の上流二〇浬(カイリ)の七了口に上陸させ、敵軍の背後に迫らせたが、これが奏効し、第14師団の上海到着で中国軍が総退却にうつり、これが停戦協定に結びついた。

こうした経過をたどる間に、上海に多くの権益をもつイギリスやアメリカ側との折衝があったのは勿論である。

政府はつらい立場にたたされた。

満州の場合と同様であった。

後始末の交渉は難航し、ジュネーブの国際連盟の舞台にまでもちだされ、四月末になってようやく妥結した。

この間、四月二十九日の天長節祝賀の式場で、朝鮮独立党員の爆弾で白川大将が死亡し、第3艦隊司令長官・野村海軍中将、植田第9師団長、重光公使らが負傷するという事件もおこった。

上海についた火は、なんとか消すことはできたが、この間、満州の状況はなお動いていた。

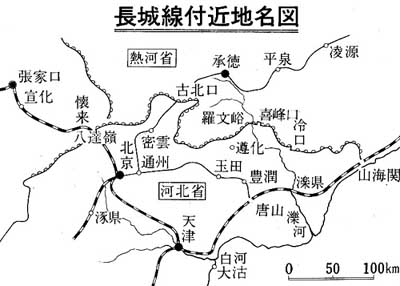

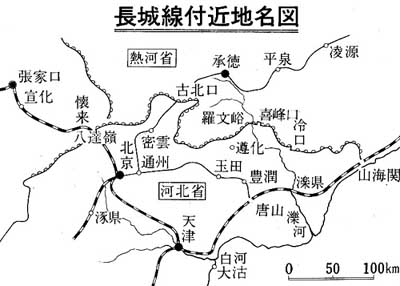

9 万里の長城線へ top

大正の末いらい熱河省をにぎっていた湯玉麟は、満州国に一度は忠誠を誓った。

しかし昭和七年末には、張学良の正規軍が熱河省に入って、湯は張学良側にまわった。

関東軍としては、満州国最後の大掃除をする時期と判断した。

昭和八年二月から実施された熱河作戦である。

すでに満州国ができている昭和八年のことで、これは満州の平定や、治安の回復などという目的はあったが、万里の長城をこえて、華北への進出につながっていく第一歩となったのであった。

関東軍は、この作戦は満州国の国内問題であるとし、隷下部隊にも「別命あるまで(長城をこえて)河北省内において作戦行動を実施することなし」と命じた。

中央部が心配したのもこの点だった。 |

|

しかし、承徳を経て古北口にむかう命をうけた第8師団は、その一部で界嶺口、冷口、喜峰口などの長城線の関門を占領確保することを命ぜられた。

古北口は直路北京に通ずる北方の要衝であった。

これらを占領、確保する任務であれば、戦域を長城内におよぼさずといっても、戦いが続けばそうならぬはずはない。

作戦開始は昭和八年二月、作戦参加部隊は、第6師団、第8師団、混成第14旅団、騎兵第4旅団などであった。

騎兵第4旅団が機動力を発揮して赤峰をぬき、第8師団の川原挺進隊が速成の自動車化部隊となって、戦車、装甲車部隊とともに、凍る熱河省の道を承徳に向かって急進するなど、作戦のすべりだしはすこぶる快調であった。

川原挺進隊の編成、行動、成果がきっかけとなって、翌昭和九年に日本陸軍ではじめての機械化部隊(自動車化部隊)が満州に誕生することになるのである。

熱河省の省城・承徳は三月四日、日本軍の手におちた。

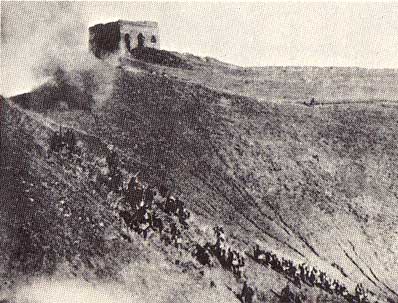

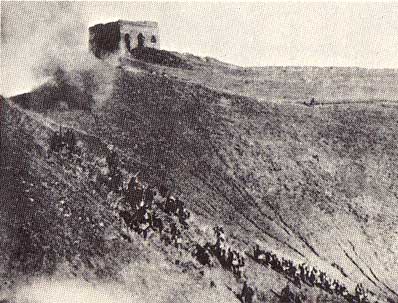

各方面とも万里の長城の関内に達し、古北口も苦戦の末であったが、三月十二日には日本軍の手におちた。

だが、この頃から、長城の各関内にある日本軍にたいする中国軍の反撃は激しさを加えてきた。

混成第14旅団は第7師団から編成派遣された部隊であったので、筆者の属した歩兵第25連隊からも一個大隊が出動していた。

筆者はこの頃札幌でこの旅団や大隊の健闘に想いをはせ、従軍できぬことを残念に思っていた。

中国軍の反撃は、混成第14旅団の正面で激烈をきわめた。

喜峰口方面は特に苦戦で、歩兵第25連隊の将兵も多くたおれた。

長城線での中国軍の反撃は、とにかく撃退することができた。

しかし撃退したとなれば追撃というのが戦さの常道である。

それが万里の長城を越えることになろうが、とにかく進出しなければ、長城関門の確保はできない。

こうして日本軍は長城をこえて、ロク河の東側地区に進出することになった。

五月、第6師団と第8師団は長城をこえて関内作戦を開始した。

戦火が天津、北京にも迫るという情勢になったところで停戦会談となった。

塘沽停戦協定とよばれ、五月末にまとまったが、これで日本軍は万里の長城をこえて、河北省の東北隅に有力な地歩を築いたことになった。

この時期、蒋介石は“抗日”か“掃共”かの二途に苦しんでいる時で、この時期での抗日は自殺行為にしか過ぎぬという困難な立場にあった。

日本軍の強圧のもとに屈伏するより仕方なかったのである。 |

熱河省承徳入城(昭和8年3月)

万里長城を攻める歩兵部隊

|

さて、驚くべきテンポで揺れ動く大陸に目を向けてきたが、ここで停滞のさなかに「昭和」の改元を迎えた陸軍の姿に帰ることとしよう。

「昭和」とは、『後書経』の「百姓昭明して万邦協和す」からとった平和を希求する年号ではあったのだが、すでに見てきたような情勢で始った。

10 昭和初期の歩兵兵器 top

世情がどうであれ、日本陸軍は世界大戦の結果、たちまち装備不良軍になってしまったのだから、できるだけ、その改善をはからねばならない。

昭和の代にはいると、歩兵部隊には大正後期の制式制定年次を冠した、つぎのような兵器が交付された。

満州の広野や、上海の泥の中で戦っている歩兵部隊は、これらの新兵器で装備されていたのである。

十年式擲弾筒(てきだんとう)

十一年式軽機関銃

十一年式平射歩兵砲

十一年式曲射歩兵砲 |

十一年式軽機関銃については説明すべきことがある。

軽機関銃は世界大戦で脚光をあびた兵器で、戦闘群戦法の基礎となったほどの重要な兵器である。

日本陸軍では、明治いらい何度か兵器にはなじみの名前の南部中将の設計によって、この軽機関銃を実用化した。

銃床が右にまがっていて“不恰好な銃”だと批評した外国の書もあるが、とにかく歩兵中隊にとっては主兵器である。

ところがこれが、大いにわが将兵を悩ませた兵器であった。

ほかの機関銃とかわった点は給弾装置にある。

機関銃は通常、箱のような弾倉、三年式機関銃のような保弾鈑式あるいは弾帯とか特殊の給弾装置を持つのだが、この十一年式機関銃は、歩兵銃に装弾する挿弾子に入った五発ずつの弾薬がそのまま使えるので、この点はまことに便利であった。 |

九二式重機関銃

口 径 7.7ミリ

全 長 1.155メートル

全備重量 55.5キロ

最大発射速度450発(毎分)

最大射程 4,300メートル |

これを六個、銃の左側についている貯弾倉に入れる。

連発で右から射って五発射ちつくすと上の分にかかるというふうに送弾装置があり、薬莢と挿弾子は外にはじきだされる。

まことに巧みに作られている。

しかし理論上はうまくできているのだが、ゴミが入ったりするとこの送弾装置がスムーズに作動しなくなり、発射できなくなる。

筆者は陸軍士官学校で、日本軍独特の考案であると誇らしげにいわれて、初めて十一年式軽機関銃にお目にかかったし、隊ではもちろんこれを教えた。

だが、まず「故障排除」から教える。これを兵におぼえさせるのが大仕事なのだ。

およそ兵器の操法を教えるのに、故障排除の教育で苦労するなど、そんな兵器は実戦むきではない。

日本軍独特だなどとうぬぼれても、兵隊泣かせの兵器では仕力ない。

まだ悪いことがあった。

この銃は、撃ち殼薬莢が焼きついて切れぬよう、また薬莢の抽出がしやすいように、弾薬に油を塗る必要があった。

油を塗った弾薬や挿弾子など、満州の広野の砂塵濛々たるところでなくても、砂ぼこりやゴミのたまり場みたいになるのは知れたことで、送弾装置が動かなくなるのはあたりまえである。

有名な南部中将の考案であったから、文句をいう者がなかったのだろうか。

十一年式(一九二二年式)にかわる軽機関銃が生まれたのが、なんと、一四年後の九六式(一九三六年式)軽機関銃である。

これは給弾装置が三〇発入りの箱型弾倉式になった。

まだ油は使っていたが、兵たちは十一年式ほど故障排除に悩むことはなかったであろう。

とにかく、十一年式軽機関銃は、筆者に国軍兵器への不信感をいだかせた第一号であった。

11 陸軍の主力砲兵をどうする top

陸軍野戦砲の主力はすでに述べてきたように、日露戦後の三八式野砲である。

だが、第一次世界大戦での兵器の飛躍的な発展のため、もうこの三八式野砲では、世界の進歩から取り残されていた。

もっと遠距離を射撃できる野砲が必要になっていたのだ。

大正九年の技術本部研究方針(第十章参照)でも、新野砲の研究が急を要する事項としてあげられている。

だがすでに三八式野砲は全軍に整備されており、これを新式火砲に交換することは容易な業ではなかった。

軍艦ならば、一たび“弩級艦”がでたとなると、旧式戦艦では全く役にたたぬし、艦齢がたつと、代艦を作って、ごっそり更新する。

この老齢化がはっきりとわかる。

予算の要求にも説明にも明瞭である。 |

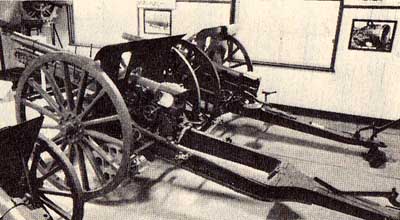

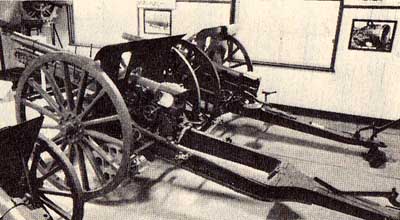

改造三八式野砲(写真中央)

口 径 7.5センチ

弾 量 6.8キロ

初 速 520メートル/秒

最大射程 10,700メートル

放列重量 1,135キロ |

後代になると、飛行機もそうだった。

機種改変の必要を誰も疑わない。

ところが陸戦兵器となるとそうはいかない。

相手によって、使いようによって、どうともなるとはいえないまでも、その“老衰ぶり”を立証することは難しい。

まして、歩兵の突撃精神第一の陸軍である。

陸軍の近代化のおくれた主因は、国家財政の限度があったとはいえ、こういうところにもあったといわざるを得ない。

主力火砲をどうする、ということになって、陸軍は、在来の三八式野砲を改造する案を採用した。

改造で目的がたっせられるなら、経費の面でも助かるし、短時日の間に整備可能ということになる。

これで落ちついたのであった。

大正十五年一月に、審議が技術会議に命じられ、翌年二月に制式として制定された。

「改造三八式野砲」である。改造された主な点は次のとおりだった。

砲架の箭材(せんざい=支持脚)に孔をあけて、大射角をかけた時にこの中に砲身後尾がはいるようにする。

従って砲身の後座長を射角によってかえる装置をつけて、砲架に衝突することのないようにしたのである。

この結果、砲車の重量は若干増加したが、射角は三八式の仰角一六・五度が四三度までかけられるようになり、最大射程も、従来の八三五〇メートル(榴弾)が一万七〇〇メートルに伸びた。

だが、理論の上ではよいのだが、砲架に無理が生じて、これを堅牢にするために重くなったし、故障も多く、あまり感心できない火砲が生まれてしまった。

陸軍技術界の人たちで、この三八式野砲の改造を今日でも悔み、難ずる人はおおい。

新時代に即応した新式火砲の創製に、陸軍技術界の総力をあげて、取り組むべき絶好の時期であったのである。

ひるがえってみると、火砲技術界は、明治三十一年式の「有坂速射砲」、それも外国の範に倣ったのではあったが、それからすでに二〇年をこしている。

この間、日本独自の設計考案に成る野戦砲といえば「四年式十五センチ榴弾砲」があるに過ぎない。

兵数だけでは大陸軍を擁していても、兵器の考案、設計、ひいては新式兵器の製造施設などの軍需工業につながる重要な部門が、停頓したままの状態で、はたして軍事技術の進歩がはかられるのであろうか。

伊藤正徳氏はその著『軍閥興亡史』の中で、明治時代の「弥助砲」「村田銃」「有坂砲」の三者をあげて、それが軍事技術に貢献したことをたたえたあと、海軍と対比しつつ「陸軍には、そのあと何の創意、創案の認むべきものなし」とこきおろしている。

残念ながら筆者も、大正から昭和にかけて、そしてさらに大東亜戦争期前後の装甲対火砲競争の時代を回顧してこの大正後期のころが、重大な結果を招いた“昼寝”の時代であったのではないかと思う。

改造三八式野砲は大正の末から部隊に装備された。

12 フランス式火砲、直輸入 top

第一次大戦後、平和、不戦の声のうずまく中でも、大戦を経験した各国での新兵器、新軍事技術の研究は目覚しいものがあった。

そのうち火砲ではフランスが優れていた。

こうした情勢をみると、陸軍も、改造三八式野砲では不充分であると結論せざるを得なかった。

フランスのシュナイダー社の野戦砲が他国のものにくらべて優秀であった。

その特徴は、砲身と砲架に画期的な考案がされたことであった。

まず砲身が単肉砲身であった。従来の二層または数層のかわりに、単肉砲身の内面ちかくの層に圧力をくわえて、永久変歪をおこさせ、数層砲身の焼きばめ式と同じ効果を得るようにしたオート・フレッタージュとよばれる方法でつくられる。

従って、製造は容易であるし、材料も節約できる。

つぎは駐退復座式が改善されて砲架のうける反動力の吸収が容易で、安定がよくなっている。

外見からの特徴は開脚式であることで、両輪と両脚の四点支持が採用された。

運搬するときは脚を閉じて一体とする。

さらに砲口制退器をもっている。

砲架にたいする反動力を減殺する装置である。

こうしたことがシュナイダー火砲の特徴であった。

他国の優れているものを直輸入するのが早道である。創案する苦労がいらない。

日本軍は、まだ持っていない砲種、一〇センチ榴弾砲を買い入れることにした。

そして同時に同社の野砲の図面を入手して、修正の上、試製採用したのが「九〇式野砲」である。

前者は「九一式十センチ榴弾砲」と制式化された。

写真でみるとおり、両者は砲口制退器がないことと、口径のちがうことを除けば、全く同一の様式である。

大戦の経験からみて、師団砲兵の火砲の威力は増大させねばならない。

その重さが野砲と大差のない榴弾砲が得られ今ならば、口径は一〇・五センチであるから、弾丸重量は七・五センチ砲にくらべ約二・五倍で、威力のある望ましい兵器といえる。

この用兵側の希望にぴたりとあったのが、シュナイダー社の十センチ榴だったのである。

この火砲はその後わが国で製造されるようになり、師団砲兵連隊に、七・五センチ野砲とある種の比率で装備されている。 |

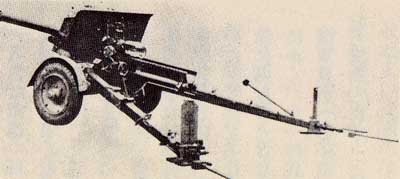

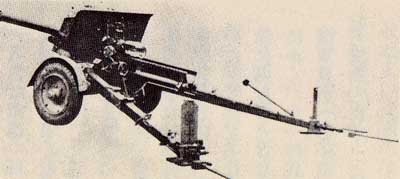

九〇式野砲

口 径 7.5センチ

弾 量 6.37キロ

初 速 680メートル/秒

最大射程 14,000メートル

放列重量 1,400キロ

全備重量 2,000キロ

機動90式野砲 機械化牽引にしたもの。

独立混成第1旅団の砲兵隊に装備、ノモンハン戦では独立野砲兵第1連隊が使用した

九一式十センチ榴弾砲

口 径 10.5センチ

弾 量 15.76キロ

初 速 454メートル/秒

最大射程 10800メートル

放列重量 1500キロ

全備重量 1980キロ |

13 九〇式野砲と九五式野砲 top

さて、三八式野砲にかわるものとして制式とされた九〇式野砲は、いよいよ整備する段になって、参謀本部の作戦関係者の側から異論がでた。

主力野砲としては重量が過大である、という主張であった。

野砲の特徴は、軽量で運動軽快な点にある。

射程が短いのは、軽快な運動性によって陣地を推進すればたりる。

射程は改造三八式の程度あれば充分である。

砲架は新様式が望ましいから、開脚式とした新野砲を設計し、整備せよ、という要求である。

技術本部がこの要求をうけて、いそいで設計試作したのが「九五式野砲」である。

砲口制退器はないが、そのほかの型式は九〇式野砲に同じである。

射程が短いだけ重量は軽い。

さて、制式として二種の火砲が顔をそろえたが、どちらを整備するか。

結局、九五式野砲が主力とされたが作戦関係者が反対していたころの話がある。

日本機甲界の功労者である原乙朱生中将の回顧談である。 |

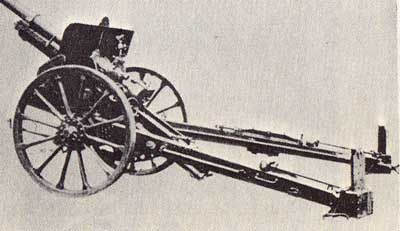

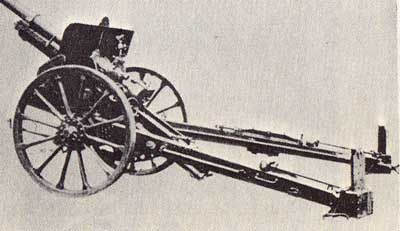

九五式野砲

口 径 7.5センチ

弾 量 6.34キロ

初 速 520メートル/秒

最大射程 10700メートル

放列重量 1,108キロ

全備重量 1,933キロ |

原氏は昭和八年頃、「北満試験委員」として満州に滞在していた。

「北満試験委員」というのは、当時関東軍に設けられた組織で、軍隊の編制装備、特に兵器の機能、取扱、保存などに関する試験研究機関であった。

予想作戦地は厳寒の満州であるから、兵器、器材、衣糧、衛生材料など、すべて作戦に必要な物は、満州の寒気に耐えられなくてはならない。特に兵器は、制式決定前に、ここで各種の試験を繰り返した。

原氏は、この北満試験を回顧して、日本軍はシベリア出兵の長い経験があったにもかかわらず、その兵器器材などが全く寒地向きに修正されていなかったという。

それについてのシベリア出征作戦部隊からの報告は陸軍省に届いていたのに、何の手も打たれていなかった、と嘆いておられる。

第二次大戦でモスクワ前面で厳冬をむかえたドイツ軍が、油脂が凍って大砲がうてず苦労した話は他人事ではなかったのである。

ところで北満試験委員である原砲兵中佐は、参謀本部の作戦課長・鈴木率道大佐から、こういわれた。

「こんど九〇式野砲の試験をするのだが、あれは重すぎるから主力野砲として整備するには私は反対である。

そのつもりで試験したまえ」

主力火砲整備論争の参謀本部側の意見である。

しかし、この主張の論点は用兵的なことであって、技術的なことではない。

北満試験を待つまでもないことである。

原中佐らは、九〇式野砲と改造三八式野砲の実用抗堪試験を大規模に行うことにした。

両砲とも五〇〇〇発の連続射撃を行ったのである。

この結果判明したことは、九〇式では二〇〇〇発射つと“ゆれ”がでてきた。砲身内部が焼けて焼蝕をおこしはじめるのである。

なにしろ射程を延ばそうとするから、多量の装薬を使っているので、砲身が過熱するのである。

シュナイダーの特徴は内管交換式といい、駄目になったら交換できる点にあるのだが、日本の造兵技術では、野外でこれが簡単に交換できるものにはなっていない。

だから、寿命の点でこの砲は駄目だという烙印が押されてしまった。

一方改造三八式は従来どおりの装薬であるから、砲身に異状はでないのだが、三〇〇〇ないし四〇〇〇発発射すると、駐鋤という砲車の一番後方の射撃の衝力をうける部分にがたがきたという。

無理な改造をしたための欠陥であった。

九〇式野砲はこうして主力火砲にはならなかった。

シュナイダーの知恵を借りたものの、この“仏に魂を入れる”ほどの造兵技術が日本軍にはなかったわけである。

だが九〇式は、寿命が問題であればあまり射たぬ砲として使えばよいし、重ければ車で牽ければよしとなって、軍機甲化の問題が表面にでてきた昭和九年になって、これを機械化兵団砲兵として使用することとし、車輪をゴム・タイヤにかえ、砲架を一部改造し四トン牽引車で牽引する火砲とした。

これが「機動九〇式野砲」である。また火砲そのものは戦車砲として使われた。

大東亜戦争末期の三式砲戦車がこれである。

重量は重くても射程の大きい(三八式にくらべて)九〇式がよいか、相当の議論のあったことが文献にも、当事者の回想の記にも残ったいる。

参謀本部側の机の上の議論にたいして、実用部隊を代表ずる野戦砲兵学校などには、九〇式を主力砲兵とする支持派が多かったようである。

この、軽快な野砲を参謀本部が主張していた時期が、ちょうど機甲関係で中戦車をどうするのかの論議にあたって「軽量一〇トン戦車が主力戦車として望ましい」といっていた時期に相当する。

この件については詳しい経緯を『帝国陸軍機甲部隊』に書いたから、ここに繰返さないが“軽快な運用”というものが“個々の兵器の威力”に優先されて考えられていたことは明らかである。

もっとも、軽いのを主張する側からすれば、「重くて動けないのでは何にもなるまい」といういい分があった。

14 高射砲の誕生 top

一方、大正末期の制定年次を冠した高射砲も生まれていた。

十一年式七センチ半野戦高射砲

十四年式十センチ高射砲

右の二種である。

日本の高射砲の歴史をみると、大正七年(一九一八年)五月七日、技術審査部にたいして「移動式航空機射撃砲の制式を審査すべししという命令が下っている。

そしてその要領として「三八式野砲を応用し、丙号自動車に積載すべし」と示されている。

だが、こんな程度では青島攻撃のときに野砲を高角射撃に利用した前例と大差のない原始的なもので役にたつわけはない。

この大正七年を契機として高射砲の研究が進められ、大正九年の技術本部研究方針に明示されるようになって本格的に研究が進み、大正十一年六月、技術本郎から仮制式上申となった。

これが「十一年式七センチ半野戦高射砲」である。

野戦での使用のため、運行姿勢と射撃姿勢の転移の容易な砲架をもち、その基底から五本の脚を放射状にだして安定する。

車輪はゴム・タイヤで自動車牽引、方向射界は三六〇度とし、射角は八五度である。

当時は飛行機の速度がおそかったから、初速も当時の野砲の程度で充分とされた。

また射高は六六五〇メートルまでとした。

飛行機の未来位置に応ずる修正は、火砲自体に計算用図表装置をつけ、信管測合機をもつという程度のものであった。

とにかくこれで一応、飛行機を射撃できる火砲の格好はついた。

「十四年式十センチ高射砲」というのも、この七センチ半高射砲と同じ頃に研究開始されたもので、火砲様式はほぼ十一年式と同様で、形が大きいというだけの差である。

この火砲は初速七〇〇メートル、射高一万五〇〇メートルに達したが、弾丸が重く、それを人力で装填することになっていたから、発射速度はおそく、使用部隊にはあまりよろこばれなかった火砲であったという。

大正十五年二月に制式に制定された。

こうして高射砲は、何年もかかって研究、試作の上制定とされたが、飛行機の方が日進月歩している時代であったから、砲ができたときにはもう時代おくれとなっているのが実情であった。

15 軍の機械化宣言も空(むな)し top

世界大戦の経験に促がされて、戦車部隊も創設されたが、創設後は全く進歩がみられなかった。

国産戦車第一号の八九式戦車(昭和四年制定)がつくられて、上海事変に参加し、ルノー戦車にくらべても能力の優秀なことは認められた。

しかし、クリークなどのおおい堅陣攻撃の上海の戦場では、“鉄牛”と力強さは認められたものの、これが機甲部隊の中核となって、縦横に動きまわる戦力としての姿はみられず、装甲した五七ミリ砲の威力と、のっしのっしと鉄条網を圧倒する威力しか示せなかった。

昭扣八年当時、動員可能兵力はわずかに二個中隊だった。

世界列強が騎兵を機械化している趨勢(すうせい)のもとで、日本軍の騎兵は、泥濘(でいねい)に悩まされつつも満州の広野を疾駆していた。

騎兵ならではの機動力であったが、その装備は何の進歩もなかった。

主なものは軍刀と騎銃だけである。

歩兵の装備はどうか。「十一年式」の名を冠した兵器はすべて行きわたっている。

中国軍相手や、匪賊討伐には別に不自由はないし、将兵が超一流とあっては、装備の不良をなげく必要はなかった。

参謀本部側からみて難といえば、何としても総兵力が少ないことだけである。

数さえ増せば、その無敵であることは疑いない。

「三八式歩兵銃」で事たりていたのだから、歩兵重点となり軍の機械化などの可能性は見出す術もなかったのである。 |

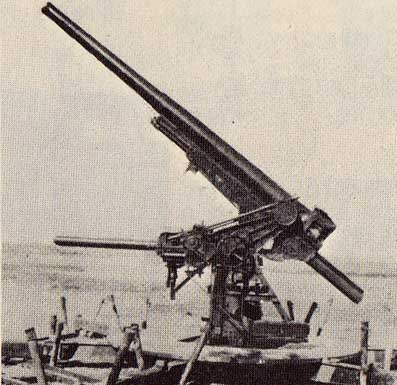

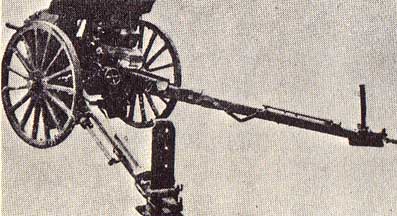

十一年式七糎半野戦高射砲

口 径 7.5センチ

弾 量 6.5キロ

初 速 525メートル/秒

最大射高 6,650メートル

放列重量 2,060キロ

自動車牽引、基筒開脚式砲架

八八式七糎半野戦高射砲

口 径 7.5センチ

弾 量 6.54キロ

初 速 720メートル/秒

最大射高 9,100メートル

放列重量 2450キロ

自動車牽引、基筒開脚式砲架

十四年式十糎半高射砲

口 径 10.5センチ

弾 量 16キロ

初 速 700メートル/秒

最大射高 10,500メートル

固定、移動兼用、基筒開脚式砲架 |

それでは、もう一つの花形、陸軍航空部隊はどういう歩みを続けていたのであろうか。

これもまた、常設飛行八個連隊の態勢となって以後、何の発展もないままにこの七、八年を送ってきていた。

勿論、飛行機や器材の面ではそれ相当の進歩はあった。

振り返ってその状況を見ることにしよう。

16 国産軍用機 top

航空部隊がつくられたといっても、飛行機、発動機、器材などは、先進国から輸入していた。

大戦の終った大正八年から大正十二年ころにかけて、多くの飛行機が輸入された。

つぎのような記録がある。

|

大正十二年度仏国より購入器材表 |

| 名称 |

数量 |

取引先 |

ニューボール式二九型戦闘機

ゴリアットF6型爆撃機

アンリオH・D一四型飛行機

セーヌ一二〇馬力発動機

イスパノ三〇〇馬力発動機 |

三〇機

二機

五機

四〇台

四一台 |

三井物産

同

三菱商事

三井物産

三菱商事 |

|

単価未確定なるも以上概算見込一八○万円 |

17 どこまで続く、ぬかるみぞ top

筆者は昭和五年、陸軍士官学校を卒業して陸軍歩兵少尉に任官した。

平和軍縮のムードの中で、陸軍“総スカン”の時代であった。

満州事変以後となっては、陸軍の歴史は筆者の歴史ともいえる。

柳条溝の一発以後、同期生の多くは銃火の洗礼をうけ、戦陣に倒れる者も多かったし、金鵄勲章をもらう武功を樹てた者も少なくなかった。

陸軍が、将校が多過ぎて困った大正の世とはちがって、たびかさなる軍縮の結果、正規将校の補充数は減りに減って、筆者の卒業期前後の士官学校卒業者数は次のようであった。

三十八期 大正十五年 三四〇名

三十九期 昭和 二年 二九二名

四十 期 三年 二二五名

四十一期 四年 二三九名

四十二期 五年 二一八名

四十三期 六年 二二七名

四十四期 七年 三一五名

四十五期 八年 三三七名 |

すなわち、筆者らの第四十二期は史上最低の数であった。

当然“金の卵”であったはずなのだが、我々の期とその前後は、満州事変で小隊長級、後の支那事変で中隊長級にあたり、大切にされるどころか忙しい一方の年月であった。

任官以前に、はやくも航空兵で墜落の殉職第一号がでて、満州事変、上海事変となっては戦死者相次ぐという状況であった。

筆者が銃火の洗礼をうけたのは、昭和九年、第7師団が第8師団にかわって熱河省に出動し、北満方面の討伐にも参加したときであったが、当時の将兵の苦労は、軍歌「討匪行」につきている。

どこまで続く泥濘(ぬかるみ)ぞ

雨降りしぶく鉄兜(てつかぶと)

恃(たの)むマッチも濡れ果てぬ

嘶(いなな)く声も絶え果てて

遺品(かたみ)と今は別れ来ぬ

秋草の花、雫(しずく)して |

三日二夜を食もなく

すでに煙草はなくなりぬ

飢(うえ)せまる夜の寒さかな

斃れし馬のたてがみを

蹄(ひずめ)の跡に乱れ咲く

虫が音(ね)細き日暮れ空 |

匪賊討伐といわれた抗日勢力掃討のための作戦が、いつ果てるともなく続けられたのである。

これがまた、シベリア戦のときのパルチザンとの戦いと同様であった。

将兵の苦労はまことに容易なものではなかった。

その“ぬかるみ”の悩みは将兵を苦しめただけのものではなかった。

満州国ができたことによって、この国をめぐっての日本とソビエトの戦略関係が大転換をきたし、日本はこの「対ソ戦争準備」という大きな“ぬかるみ”にぶつかったのだった。

18 国防第一線、満州国境に top

昭和七年(一九三二年)三月一日、満州国の建国が発表された。

もとの宣統帝、溥儀(ふぎ)がかつぎだされて「執政」を称した。

そして九月には日本の満州国承認をふくむ日満議定書が調印された。

この議定書によって、満州国の国防は、日本が担任することになった。

満州国の領土であると宣言した満州は、フランス本国の三倍もある広さである。

この国防を担任することになって日本の国防第一線は、満州とソ連、あるいは外蒙古との国境線にまで進められたのである。

わずか一年前には、日本陸軍の主戦場と予想されたところは、せいぜいハルビン付近までであった。

これが一挙に全国境に拡大されたのである。

しかも相手と考えるべきソビエト連邦は、一九三二年(昭和七年)には、「日本陸軍の仮想敵国はなくなった」などといっていた大正後期の状態とは全く一変していた。

革命干渉戦や国内戦、ポーランドの侵入戦(一九二〇年)などを切りぬけたソビエト連邦は、一九二七年(昭和二年)の末には、第一次五ヵ年計画を策定し、国家の工業化と、革命の前衛である赤軍の自動車化、機械化にのりだした。

満州事変の勃発した一九三一年は、この計画の実行中であり、参謀本部としては、満州事変の生起そのものが、すぐ日ソ間の緊迫した事態をひきおこすことはない、と考えていたのだが、事変の進展に伴って関東軍が北満に進出し、特にソ連の権益である東支(東清)鉄道を横断して、その北方に進出する作戦のときなどは、かなりにソ連の動向に気を配ったものであった。

しかし、昭和六年から七年にかけてのソ連は、きわめて低姿勢であった。

この頃のソ連は、シベリア全部に狙撃六個師団ほどしかもっていないものと見られていた。

しかし、昭和七年春以後、すなわち日本軍の手が満州の大部分に及ぼうとする頃になって、その兵備は増してきた。

特に沿海州方面での兵備は強化され、戦車や飛行機も増してきた。

事態はいよいよ対ソ作戦を準備せねばならぬ段階に入ってきた。

参謀本部は、国境地帯での会戦は、われに内線の利があるとみており、沿海州のソ連軍を、緒戦において各個に撃破する戦略態勢がとれるようにもなった。

また沿海州のソ連軍航空基地は将来おそるべきものになるから、排除しなければならない、などと考えていたようであるが、とにかく第一次大戦でロシアと友邦国となって以来、使い道が計画されたことのない日本陸軍主力の具体的作戦計画がたてられるようにもなり、また立てねばならぬことになってきた。

ソビエト陸軍が日本陸軍の仮想敵としてクローズ・アップされてきたのである。

19 陸軍軍備の充実へ top

満州国建国となり、日満共同防衛という事態となって、陸軍は兵備増強に向かって歩み出すことになった。

昭和七年には「時局兵備改善案」と銘うって増強計画が企画されたが、とりあえず五億数千万円もの経費を要する案なので、早急には着手できなかった。

そこで大正十年度以降の既定の継続費の残、三億数千万円をくりあげて引き当てるなどのやり繰りをやって、在満兵備の充実や、飛行隊、戦車隊、高射砲隊の増加、化学戦学校(習志野学校)の新設その他応急の兵備充実を行った。

さらに、昭和十年から航空防空緊急充備計画の実行に着手し、また昭和十一年から作戦資材追加整備のため四億円を計上するとともに、五年計画をもってこれらを実現しようとした。

この時期、もっとも力をそそいだのは航空部隊の拡充であり、急速に拡張されていった。 |

航空部隊の充実

|

(一) 昭和八年の軍備改変

飛行中隊は八年前の大正十四年の二六個中隊から拡充をはじめ、三六個中隊に増強された。

攻撃戦力としての航空部隊は、大正十四年に一部の芽をだしたのであったが、右表のように軽・重爆撃中隊の比率が増してきた。

飛行連隊の数はこれまでの、内地、台湾八個連隊、一気球隊に、つぎのように在満州飛行部隊が増加されたのである。

関東軍飛行隊 新京

飛行第10連隊(偵察三個中隊) チチハル

飛行第11連隊(戦闘四個中隊) ハルビン

飛行第12連隊(軽、重爆撃各一個中隊) 新京

(第9連隊は欠番である。四個中隊編制連隊は二個大隊からなる) |

爆撃が重視されてきたのにともない浜松飛行学校が新設され、また、少年航空兵制度が創設されて、第一期生が昭和八年一月に募集され、この教育にあたる学校が所沢に新設された。

(二) 昭和十年の軍備改変

陸軍航空厰が新設された。航空部隊の拡張にともない、器材の補給修理、燃料弾薬の補給業務が増大するのは当然で、このため航空厰が新設され、本廠のほか、各地に支厰が設けられた。

また陸軍航空技術研究所が新設され、この技術、補給官衙が航空本部に所属することとなって、航空本部の格も事実上あがってきた。

学校は熊谷陸軍飛行学校と陸軍航空技術学校が新設された。

軍隊では、飛行団司令部が新設された。

この時はまだ教育練成上の指導機関にとどまったが、とにかく将来、各種飛行部隊の戦力を統合発揮するための編合単位が生まれたわけである。

飛行中隊数は五四個中隊になったがまだ、各師団長や軍司令官などに所属していた。

飛行団司令部は三ヵ所におかれ、飛行連隊はとおし番号で一六個連隊となった。

これらを充足するのは、勿論なお数年を要した。

(三) 昭和十一年の軍備改変

この年初めて、航空部隊統一指揮の機構ができた。

航空兵団司令部がこの年八月、東京に新設され、航空兵団長は天皇に直属し、内地の各飛行部隊を統一することになった。

実質的に航空だけでやっていけるようになるのには、まだ年月がかかるのだが、とにかく統一指揮の体系はできた。

20 陸軍の実力は…… top

日露戦争後、陸軍は戦時所要兵力を五〇個師団と算定し、平時二五個師団の常設を要するとして軍備拡充をとなえたが、その後はこのように長期計画として軍備を論ずる機会はなかった。

むしろ減らされた常設部隊や装備から、どれくらい戦時部隊が作れるかが焦点となり、その年度毎の実情に応じて動員可能部隊を算定し、戦時の動員や、出兵が必要の場合の応急動員が準備されることになった。

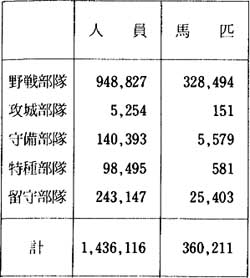

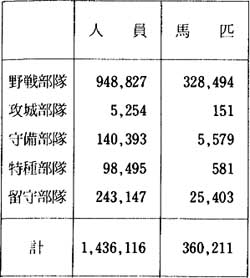

満州事変で日本軍が大陸に進出し、ようやくソ連軍との対決が表面にでてきた頃、日本陸軍はどれくらいの動員兵力を準備できる実力があったか。

このあと一〇年間の帝国陸軍の基盤の数字となるものであるから、これを記しておこう。

敗戦に至るまで、いかに多くの部隊が急速につくられたかを理解する資料ともなるであろう。

以下は、昭和九年度の動員計画令関係の書類による数字である。昭和八年の軍備改変で姿をあらわした部隊は、戦車部隊などのほかはまだ戦力化されていない。

いわば、まだ大正十四年型の兵備であった。

全軍は野戦部隊(出征軍)、攻城部隊(攻城砲兵部隊)、守備部隊(台湾守備隊、要地防衛部隊、海岸要塞部隊、兵站守備部隊)、特種部隊(鉄道部隊など)、留守部隊(内地に在って動員、補充を担任する部隊)に大別される。

昭和九年度動員計画令による人馬の総数は、右のようであった。

これが当時の日本陸軍の数的実力であった。

さて、これによってどれくらいの出征軍がつくれるかを見てみよう。

野戦部隊の内訳である。 |

昭和9年の陸軍の人馬の総数

|

●方面軍司令部 二

●軍司令部 八

●常設師団 一七(うち山砲師団二)

常設師団を主体に出征するものの内訳の合計数はこうなる。

歩兵旅団 三四

歩兵甲連隊 六八

騎兵連隊 一七

野砲兵甲連隊 一五

山砲兵甲連隊 二

工兵大隊 一七

通信隊 一七

輜重兵甲大隊 一七

衛生隊 一七

野戦病院 六八

●特設乙師団 一三個(うち山砲師団三)

編成は甲師団と同様である。 |

すなわち、三〇個師団が全軍の基幹戦力である。そのほかの特科部隊はどうだったか。

●騎兵集団司令部 一

騎兵旅団 四

旅団司令部 四

騎兵連隊 八

騎兵旅団機関銃隊 四

騎兵旅団騎砲兵中隊 四

騎兵旅団装甲自動車隊 四

騎兵旅団輜重隊 四

●独立山砲兵連隊 三

●野戦重砲兵旅団 六

野戦重砲兵連隊 二一

野戦重砲兵旅団輜重隊 六

●独立野戦重砲兵連隊 三

●独立軽榴弾砲大隊 六

●砲兵情報班 二

●野戦高射砲隊(甲) 二五

同 (乙) 四九

●野戦照空隊 七

●独立工兵大隊(甲) (野戦工兵) 六

同 (乙) (坑道) 二

同 (丙) (重架橋) 一

同 (丁) (上陸作業) 三

●野戦ガス隊

本部七、中隊五、小隊二三 |

さて、航空、機甲部隊はどうか。

●航空部隊

飛行隊司令部 五

飛行大隊 甲(戦闘) 四

同 乙(偵察) 五

同 丙(軽爆) 一

同 丁(重爆) 二

独立飛行中隊 甲 四

同 乙 四

同 丙 三

同 丁 一

同 戍(超重爆) 一

独立気球中隊 三

●戦車大隊 四

(独立軽装甲車中隊の現れるのは昭和十年動員計画令で、この年五個中隊) |

通信部隊などを除いて、戦列部隊はこれですべてである。

つまり、甲師団一七、乙師団一三、騎兵旅団四、野戦重砲一五個連隊という日露戦争型地上軍と、一二個大隊余の飛行隊がその実体なのであった。

この日本軍の実力表に説明をつけ加えねばならぬことが二つある。

一つは馬の数で、一つは兵站輸送部隊のことである。

“軍の機械化”というが、それは戦車、機械化部隊などの装甲化や自動車搭載、あるいは機械牽引による戦列部隊の快速化の問題と、後方、輜重や兵站を自動車化、牽引車化することによる軍隊の総合的な機動力向上の問題とがある。

この軍の移動力を全く馬にたよっていたのである。

全軍九五万の野戦軍が三三万頭の馬とともに動く。

これでは馬がいない、馬が使えないとなった場合、機関銃も大砲も人間が曳くより仕方がない。

日露戦争当時から一歩も進んでいない、といわざるを得ない。

これが日本陸軍の実体であった。

軍全般としての移動力はどうか。

野戦部隊のうち、兵站輸送部隊をみてみよう。

軍司令部が八個つくられるから、兵站監部も八個になる。

兵站監部とは、軍の兵站の元締である。兵站司令部は八〇個設置される。

これは兵站線上の局地総括機関である。

さて、鉄道、船舶の端末から前線に輸送にあたる部隊は、

兵站輜重兵中隊 九五

兵站自動車隊本部 八

兵站自動車中隊 七〇

であるが、実戦にはこの正規部隊では勿論、たりない。

現地徴発の人馬で輸送縦列がつくられる。

これを兵隊が監視して動くのである。

輸送監視隊 二一○

これらの補給業務や、建設業務、集積主地や集積基地などの業務のためには、厖大な労力が必要である。

このため輸卒隊の組織が必要となる。

陸上輸卒隊、建築輸卒隊、火工輸卒隊など、合計して二三九隊が動員されなければならない。

総合してみると日本陸軍は“馬の軍隊”であり“人力の軍隊”であった。

これでは、快速な作戦や、大規模な包囲撃滅戦などは、作戦当事者がどれほど強調してみても、実施できる態勢ではない。

まして、日本軍自体が飛行機の威力をみとめ、その増強に狂奔するほどにまた戦争での飛行機の比重が大きくなればなるほど、馬は飛行機の銃爆撃のもとでは価値を失ってくる。

日本軍は“動けない軍隊”になってゆく運命にあった。

21 肥満体の師団 top

馬に依存しているために、もう一つ困った問題があった。

日本陸軍は日清戦争前から師団は歩兵四個連隊の編制をとり、これで戦略的任務を達成できるようにいろいろの兵種を編合して戦略単位としてきた。

ところが、第一次世界大戦後になると、たとえば歩兵でいうと、機関銃隊も必要、歩兵砲隊も必要、通信部隊も必要となり、当然弾薬も増すし、糧食携行量もふえた。

戦列部隊がふくれれば、輜重も大きくなる。これを全部、馬に依存するのである。

馬はしょせん一馬力である。人馬数は増すばかりであった。

師団がふくれ上がれば、行軍長径はのびる。一縦隊で行進する場合、先頭が朝歩きだしても、後尾は夜になってもまだ動けないということになる。

これでは機動どころではない。

一馬力にこだわらないで、少なくとも行李(こうり=運搬)や輜重(しじゅう=輸送)は自動車を使ったらよいではないか、ということになるのだが第一に、ぬかるみの満州の道路という問題があり、日本の自動車の数や燃料という問題があった。

昭和六年当時、兵站輜重に自動車を使って、馬匹を減らそうとしたが、兵站関係者がつよく反対したという話がある。

昭和九年の動員計画令で兵站自動車七〇個中隊にもふえたのは、満州事変で満州の実情がわかってきた結果である。

のちに陸軍は、師団の三単位制(歩兵三個連隊基幹の師団)を採用した。

作戦上の必要から来たものであったが、その動機の一つはこの人馬数の増大による行軍長径の過大にあった。

しかし軍自動車化を怠った陸軍の三単位師団は、やはり馬の数が多く、長径はなお過大であった。

22 日本的な兵器 top

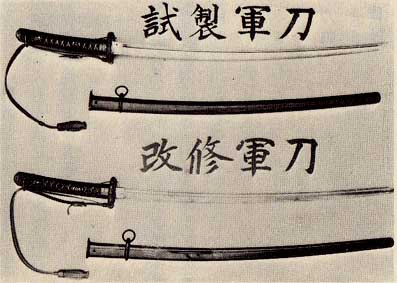

さて、昭和初期のいろいろの兵器を見てきたし、これからも見るわけだがここで、極めて日本的な兵器の製作について触れておこう。

それは「軍刀」である。

陸軍の兵士の主兵器の三八式歩兵銃や三〇年式銃剣は、もとより日露戦争型の兵器であった。

騎兵は軍刀と四四式騎銃が主兵器、そのほか各兵とも曹長や本部付の下士官などは、軍刀を帯びていた。

騎兵用のは「三十二年式軍刀」(甲)といい、その他のは(乙)と呼んだ。

甲の方が少しながい。

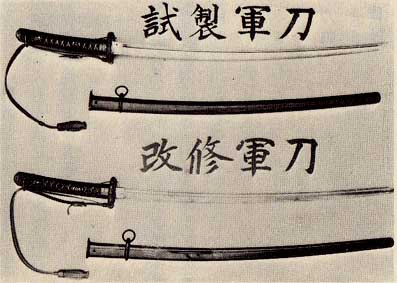

満州事変後に兵器の刷新をはかることになって、まず着手したのが、軽機関銃でも小銃でもなくて、軍刀であったことが、何とも象徴的なことに思われる。

昭和七年二月二十七日、「九一式乗馬刀、九一式徒歩刀」というものの仮制式制定が上申され、同年四月、公布されている。現制の三十二年式軍刀(甲)(乙)にかわるものであった。

その後、陸軍部内には、日本精神作興(さこう=盛んにする)の声がおこり、将校の軍刀(注)も、日本刀様式の鍔(つば)をもったものに改められた。

(注=これは当時官給ではなかったが、様式は護拳のついたサーベル式のものに定められていた)

そうなると、九一式軍刀も当然、改めねばならない。

昭和十年四月二十日、「九五式軍刀」の仮制式制定が上申され、同年九月に公布されている。

九一式軍刀がそんなにたくさん作られているわけはないから、結局これが現用の三十二年式にかわるものであったのだろうが、どれくらい更新されたかは、詳(つまびら)にしない。 |

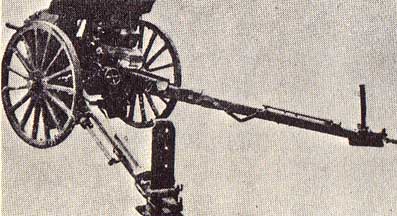

九一式車刀(試製品:昭和七年制定)

九五式軍刀 改修刀はサーベルや三十二年式軍刀を改造したもの

|

なおついでに拳銃に触れておこう。

陸軍の拳銃は久しい間「二十六年式」という回転弾倉、つまり、リボルバーであったが、大正末期に箱型弾倉の「十四年式拳銃(口径八ミリ)」というものが作られた。

これにも「南部式」という南部中将の名がついていた。

昭和九年九月二十六日、「九四式拳銃」の準制式制度が上申されて、同年十二月に公布された。

将校用拳銃として適当であるとされた。

拳銃も当時は官給でなかったので、筆者は小さいコルト拳銃を持っていたが、戦場でこれを護身に使うような状況にはぶつからなかった。 |

九四式拳銃(大型)

口 径 8ミリ

重 量 0.73キロ

銃身長 9.6センチ

初 速 約300メートル/秒

貫徹力 50メードレで14センチの松板貫通

挿弾数 6発 |

top

**************************************** |