|

****************************************

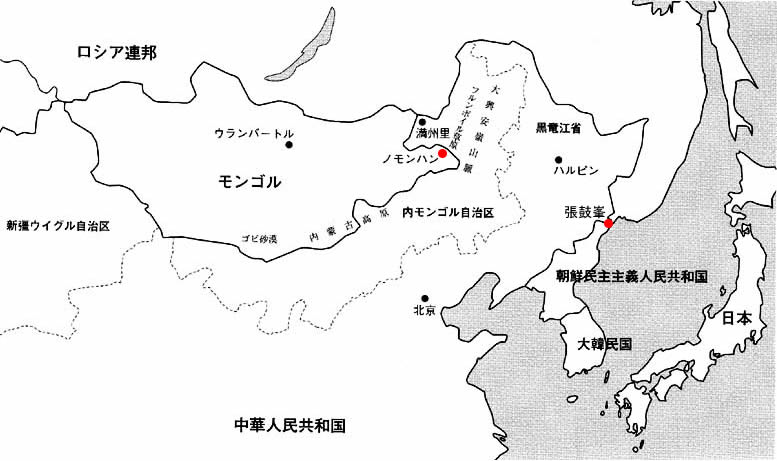

Home 西南戦争 屯田兵 日清戦争 日露戦争 第一次大戦 アジア大陸 満州国 日中戦争 ノモンハン

ノモンハンから真珠湾まで(ヒトラーに引きずり回された日本)

(『三八式歩兵銃――日本陸軍の七十五年』加登川幸太郎著p319〜338)

|

HP管理者まえがき top

著者の加登川幸太郎は1938(昭和13)年陸軍大学校を出て、太平洋戦争開始の時は陸軍省の課員で、陸軍の動きをつぶさに知る立場にありました。

ここで取り上げられている1938年の張鼓峯(ちょうこほう)の戦闘は、10日間で1440名(22%)の損失です。

当時スターリンはソ連軍機械化に尽力したトハチェフスキー元帥を、陰謀の名をかりた大粛清(だいしゅくせい)をやり、赤軍がガタガタになっていたので、この張鼓峯事変は、ソ連軍の士気を高める絶好の機会になりました。

この頃、ヒトラーはスタ−リンと独ソ不可侵条約を結びました。

ソ連を仮想敵国とみてきた平沼麒一郎内閣は、日独伊三国同盟を模索していたので、信じられない独ソ不可侵条約の成立の責任をとって、総辞職しました。

その後、阿部内閣、米内内閣、第二次近衛内閣と変わり、松岡洋右外相が日独伊三国同盟を締結しました。

張鼓峯に勝利して赤軍の信任を得たスターリンは、ヒトラーとの独ソ不可侵条約に基ずいて、共同でポーランド進駐を果しました。

翌年(1939年)には満州と蒙古の国境のノモンハンで、関東軍とソ連軍との初めての砲撃戦、戦車戦が行われました。

ここではトハチェフスキー元帥の弟子のジューコフが指揮をとり、日本は11,195名(79%)の大損害を出してから、外交交渉で停戦に持ち込みました。

ヒトラーはポーランド進駐だけでは満足せず、フランスにドイツの誇る機動部隊を進撃させました。

フランスは僅か一ヶ月で崩壊してしまいました。

さらにヒトラーはイギリスを空爆で攻撃しました。島国のイギリスには機動部隊を出動させられませんでした。

フランス陥落を日本は喜び、日独伊三国同盟に基き、フランスの植民地の仏印(現ベトナム)に無血進駐しました。

怒った米英蘭は日本を経済封鎖しました。

日本は親米派の野村吉三郎駐米大使を送り、日米交渉が開始されました。

日独伊三国同盟の責任者の松岡外相は、米英を仮想敵国とみなしていたので、野村大使の日米交渉は進展しませんでした。

そこで近衛首相は総辞職(第三次近衛内閣)することで、松岡外相を更迭しました。

しかし、それでも日米交渉はうまくいかず、結局近衛首相も退陣し近衛内閣の陸軍大臣の東条英機が首相に昇格しました。

イギリス攻略に失敗したヒトラーは、鉾先を変え独ソ不可侵条約をホゴにしてソ連に攻め込んできました。

そして日本は今度は、「関東軍特別演習」の名のもとに、五〇万という兵力を満州に送り込みました。

軍事が苦手のスターリンはノモンハンの英雄ジェーコフ元帥を独ソ戦の総司令官に任命しました。

ジューコフ元帥は期待に応え、モスクワを防衛しました。

ヒトラーのイギリス攻略やモスクワ攻略を心待ちにしていた日本(東条首相)は、ヨーロッパ戦線の成行が変わったので、やむなく自ら立ち上がり、野村大使の日米交渉に見切りをつけ、真珠湾奇襲攻撃を仕掛けました。

怒ったルーズベルト米大統領は、日独伊・三国に宣戦布告しました。

戦線は世界中に広まりました。

いくら米国が強国でも世界中の戦争の準備ができていません。

まず、同盟国のイギリスが戦っているヒトラーをやっつけることにしました。

西からは強国アメリカが、東から強国ソ連に攻められ、さすがのヒトラーの勢いもしぼんでいきました。

イタリアが敗れ、ドイツが敗れては日本には、もう先がありません。

東条英機首相もすでに退陣しており、ドイツ降伏時にすぐ日本も降伏しておけば、原爆も、日本本土空襲も、沖縄侵略も、満州へのソ連軍進入も、すべてなかったのです。

しかしそれが出来なかったのは、戦争継続を言わなければ総理大臣にも、陸軍大臣にもなれないし、もしそれを言えば国賊だと言われ、テロにあう日本の軍国主義があったからです。

******ノモンハンから真珠湾まで******

1 “火遊び” top

ソ連と朝鮮や満州国との国境での紛争は、満州建国以来、何度も起っていた。

国を接する国が、その国境線がはっきりしていない場合に、どちらもが強腰であれば紛争の種となるのは当然である。

今日でも、世界のあちこちで聞く問題である。

これまでは何の関心もなかった僻遠(へきえん)の地も、お互いに国境警備隊を配置させると、国境がどこなのかが問題になるが、お互いの根拠とする地図や資料がまちまちであるから厄介なことになる。

それぞれの主張を強硬にとおそうとすれば武力衝突となるし、弱腰で引き下がっていると、他の方面でも強腰にでられる。

支那事変で日本が上下をあげて苦慮している最中に、朝鮮の東北端の張鼓峯付近でこの種の紛争が起った。

昭十三年七月である。

ソ連との紛笋であるから当然、外交交渉が開始された。

ところがその最中に、稲田正純大佐を課長とする作戦課内に、地形上全面戦争に発展する危険の少ないこの地点で、大本営の統制のもとで限定戦闘をやり、ソ連が日中戦争に介入する意図があるかどうか、あたってみようという“威力偵察”論が起った。

作戦課長がこういうことを言い出したのでは、止るはずがない。

使用兵力は一個師団かぎり、戦車も飛行機も使わない。

国境線(当然、我方の認めている線)の外側には追撃しない、という枠をはめた戦いとするという。

つまり、三八式歩兵銃で戦わせようという構想であった。

稲田作戦課長の威力偵察案には、参謀総長から多田駿参謀次長、橋本群作戦部長、板垣征四郎陸軍大臣、東條英機次官らの全員が賛成し、“武力行使”は“いけない”と御裁可にならなかったのは天皇だけであったというのは、驚くべきことである。

この構想は、天皇に叱られてつぶれそうだったのだが、作戦課がこう強気では、簡単にはおさまらない。

現地では衝突が続いて、稲田作戦課長らの望んだように火が燃えだした。

そしてこれが、当面の第19師団にとっては、大変な戦闘になってしまった。

ソ連軍は、八月二日から正攻法的に攻撃してきた。

飛行機の爆撃、戦車、重砲の支援のもとに歩兵が攻撃してくる。

当り前のことである。

歩兵と砲兵だけで専守防禦をせよ、という大本営では、どんな戦いになると考えていたのか、理解に苦しむ。

現地軍は、叩かれっぱなしの戦闘にまきこまれた。

六日には、ソ連軍は二個師団でかかってきた。陣地にしがみつく日本軍の損害は日に日に増す。

とんでもないことになってしまった。

参謀本部の作戦課が後悔しだした頃、幸いにも八月十一日、外交交渉がまとまって休戦となった。

第19師団は戦力を消耗しつくす寸前であった。

防衛庁戦史室の公刊戦史は「まことに天運であった」と書いているが、こんな戦争をやらせた張本人たちは責められていない。

この張鼓峯の戦闘で、第19師団をはじめ出動部隊は、次の将兵を失った。

戦闘参加人員 六九一四名

戦死者 五二六名

戦傷者 九一四名

損害合計 一四四〇名

わずかの期間の戦闘で二二パーセントの損耗である。

歩兵第75連隊は五一パーセント、第76連隊は三〇パーセントという損耗であった。

「兵を用いることだけ」を考える参謀本部作戦課の、伝統的な“攻撃思想”がこんな結果を生んだのである。

満州事変や上海事変、そして支那事変と、何度か使われた「一撃を与えて……」という考え方である。

この張鼓峯の戦闘は、これだけの犠牲を払った後、“天運”によって日本と日本軍の面子を失わないで終わらせることができた。

しかし、支那事変遂行中の日本にとって、きわめて危険な“火遊び”であったというべきである。

このころ、筆者は陸軍戦車学校にいた。我方では戦車も飛行機も使わぬという日露戦争型の戦闘をやったのだから、戦訓のありようはないが、日露戦争とちがって近代戦でのソ連軍の能力に接した最初の経験であり、ソ連軍の豊富な物的戦力にぶつかった最初の戦いであったのだから、現実の教訓は骨身にしみたはずである。

しかし、そんな日本軍に都合の悪い資料などは、実施学校にまでは回ってこなかった。

関東軍にいた戦車連隊長も、ソ連の戦車の情報さえこなかった、と回想している。

「敵を知らせず、己を知らせず」である。

日本側は何とか体裁をつくろって停戦にもちこめたが、ソヴィエト側にとっては大勝利であった。

一九三七年からこの年にかけて、スターリンは、有名な卜ハチェフスキー元帥の陰謀に名をかりた赤軍の大粛清をやっている。

このため赤軍はガタガタになった。

その士気を高めるのに絶好の機会であった。

実際、この戦闘は勝つだのだから宣伝だけではないが今日でもソ連軍の戦史をかざり、英雄を讃える「ハーサン湖の勝利」であった。

これが、嫌というほどたびたびの国境紛争に悩んでいる関東軍のかんにさわらぬわけはない。

実力的に弱味を痛感している関東軍ではあるが、満州国への手前からも、絶対弱味をみせるわけにはいかない。

張鼓峯の戦争指導は、大本営も朝鮮軍も弱腰きわまる、こんなことでは自分の方に影響してくる、ときわめて不満であった。

俺たちならば、といきまく関東軍の作戦課も“一撃思想”をもっていた。

そして、その“一撃”の時機が間もなくきた。

2 ノモンハンとは何処か top

昭和十四年五月十一日、満州西北国境のノモンハンで外蒙兵の越境事件が発生した。

警備にあたっている満州国軍部隊との間に戦闘が起ったのである。

これまでも紛争のあった場所であったが、ちょうどこの時は、国境紛争というものにたいする関東軍の方針がはっきりとかえられた時であった。

関東軍は、張鼓峯事件の処理を「弱腰きわまる」とし、昭和十四年四月。

「満ソ国境紛争処理要領」を定め、隷下兵団に作戦命令として下達した。

要約すると、こういう内容のものであった。

「方針」は「侵さず、侵されず」、不法行為にたいしては「その野望を初動に於て封殺破摧(はさい)す」というもので、すなわち“初動一撃”である。

次に具体的なことが示されているがそれは「国境線の明確なる地点」では侵されざるように厳に自戒せよ、彼が越境する場合は充分なる兵力を用いてこれを急襲壊滅せよ、という内容である。至当な指示であろう。

だが、そのあとに、この目的のために「一時的にソ領内に進入することを得る」と示してある。

これがすでに問題なのだが、さらに問題なのは、「国境線明確ならざる地域」では、防衛司令官が自主的に国境線と認定し、 これを第一線部隊に示してそのよりどころとし、それを関東軍に報告せよ、というのである。

これは、国境線明確でない、つまり外交的に決まっていないところでは 「国境線はここだと自分で決める」という任務が第一線部隊にあたえられたということである。

「国境に位置する第一線部隊は……万 一紛争を惹起せば任務に基づき、断乎として積極果敢に行動し、その結果派生すべき事態の収拾処理に関しては、上級司令部に信倚し、意を安んじて唯第一線現状に於ける必勝に専念せよ」

という作戦命令であった。

ノモンハンで紛争のおきたとき西北防衛司令官である第23師団長・小松原中将は、この「紛争処理要領」を部下部隊長に徹底させるための会議中であった。

当然、処理要領に示されている通り動かねばならない。

国境は従来からハルハ川の線とされている。我には明確なのである。

「充分な兵力をもって急襲撃滅すべき」ことに疑義はない。

ハルハ川をこえて外蒙領にはいることも許されている命令である。

こうして、国境線はハルハ川の東岸、ノモンハン付近にあるとする外蒙・ソ連軍との間の戦闘がはじまった。

五月十三日、師団長は、越境した外蒙軍の撃破を決心し、東中佐を指揮官として捜索隊(乗馬一個中隊、重装甲車一個中隊)と歩兵約一個大隊の派遣を命じ、これを関東軍司令官に報告した。

この紛争の第一電が関東軍司令部に到着したとき「ノモンハンとは何処だ」と、地点の発見に苦労した、という話がある。

そういう場所に火が燃えだしたのだ。

ノモンハンの戦闘は、五月にはじまって、九月まで続いた日ソ戦争である。

それは、大体こういう経過をたどった。

五月中旬

五月下旬

六月下旬〜七月中旬

七月下旬

七月末以後

八月下旬

九月 |

第23師団捜索隊出動

歩兵第64連隊出動

第23師団と安岡戦車兵団出動(第二次事件)

砲兵戦主体の総攻撃

第6軍の防衛戦闘

ソ連軍の攻勢

関東軍継戦意図のうちに停戦 |

ノモンハン事件を研究する資料は、豊富にある。

安岡戦車団が参加したので、筆者も『帝国陸軍機甲部隊』に、第二次事件の経緯を詳しく書いた。

今ここに再説しないが要するにこの時は、日本の戦車部隊は、ソ連軍の装備の前に敵でない、ということが暴露されただけであった。

第23師団の、日本軍の伝統とする三八式歩兵銃と夜襲とでは、敵の陣地を抜いて国境線であるハルハ川にたっすることは難しい、という結果におわったのである。

こうして関東軍の飛行集団の主力と約一個師団半の兵力をもって、「鶏を割くに牛刀を用いるんだ」と「一撃のもと」に一蹴する自信満々の攻勢がもろくも頓挫してしまった。

甘くみていただけに、不成功となるとさらにエスカレートする。

砲兵を増加して、いよいよ歩・砲戦力の統合による正統的戦法によって、力づくでも目的を達成するぞ、ということになった。

七月中旬である。

いよいよ、日本陸軍の実力の見せどころである。

3 第二十三師団の実体 top

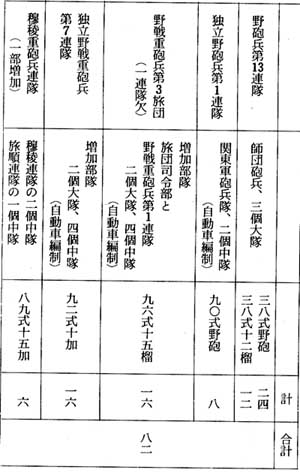

すでに連続して二週間以上も、この不毛のノモンハンの広野で戦っていた第23師団というのは、どういう力をもった兵団であったかを見よう。

第23師団の編成は、昭和十三年四月に発令され、七月に編成された、誕生して一年そこそこの兵団で、十三年の末以来ハイラルに駐屯していた。

第23師団は、日本陸軍で最初の三単位師団である。これが独立師団として動く場合は、歩兵兵力が不足する。

だから、この戦闘の当初から、第7師団の歩兵第26連隊がつけられて、四単位師団となって戦っている。

それはともかくとして、問題はこの師団の装備である。

急速に“本格的”兵備充実をはじめた陸軍の実体の見本が、この師団であった。

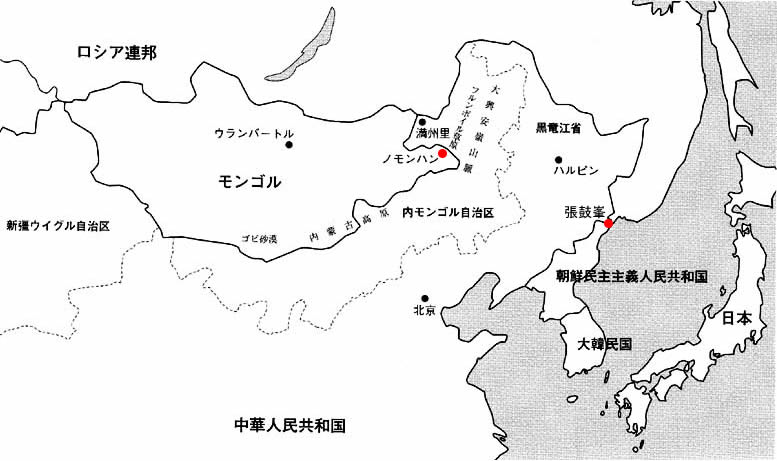

「応急派兵」で急遽出動することになった第23師団の編成は、

右上のようになっていた。

歩兵は、当時の標準的な編制であるが、砲兵の火砲はまだ三八式である。

この一九〇五年式の火砲がどんな火砲か、読者はすでにみてきた。

最大射程でいうならば、三八式野砲は榴弾で八三五〇メートル、三八式十二榴は五六五〇メートルである。

この師団砲兵に安岡戦車団とともに動いていた独立野砲兵第1連隊(機動九〇式野砲二個中隊、八門)の加わったのが、これまでの砲兵力であった。

ここで、関東軍は、砲兵部隊の増加をはかった。

その結果集結された砲兵は、右表の通りである。

関東軍砲兵司令官の内山少将が自ら出馬して組織した砲兵団である。

これに砲兵情報第1連隊、独立気球第3中隊が加わる。

軽、重砲八二門を集結し、確信のある弾薬量を集積し、まず敵の砲兵群に砲兵戦を挑む。

これだけの砲兵力を使用すれば、敵砲兵を無力化するのも難事ではない。

敵砲兵を撃滅すれば、右岸のソ連軍などはおのずから瓦解する、と砲兵団長以下は自信満々であり、関東軍参謀もこれを疑わなかった。

一方苦しい中で、夜襲によって一歩一歩と敵に迫る攻撃を続けていた歩兵部隊は、前進を抑制して、砲兵戦の成功を待て、ということになった。

そこで総攻撃の開始されるまで、防禦の姿勢にあって、敵に叩かれながら、ひたすら砲兵戦の開始を待ったのである。 |

歩兵三個連隊(歩64、歩71、歩72)

連隊本部(通信班)

歩兵三個大隊

歩兵四個中隊、各中隊三個小隊

小隊は四個分隊(軽機二、擲弾筒、小銃各一)

機関銃一個中隊(九二式七・七ミリ機関銃八)

歩兵砲一個小隊(九二式歩兵砲二)

連隊砲一個中隊(四一式山砲四)

速射砲一個中隊

(九四式三七ミリ速射砲四)

捜索隊 一個

二個中隊(乗馬中隊、重装甲車中隊)

野砲兵第13連隊

三個大隊

大隊 三八式野砲二個中隊

三八式一二センチ榴弾砲一個中隊

工兵第23連隊 二個中隊と器材小隊

輜重兵第23連隊 自動車二個中隊

通信隊、衛生隊、野戦病院、病馬廠

|

|

4 初めての対砲兵戦 top

砲兵の総攻撃は、七月二十三日に開始された。

計画では「攻撃第一日、全砲兵をもって一挙にソ連の砲兵を撲滅し、かつ橋梁(ハルハ川の)を破壊すると共に、その後は主力をもって歩兵の攻撃に協力する」

「ソ連軍砲兵に対する第一次の砲撃時間は二時間と予定する」

すなわち、二時間の砲撃で成果があがるという見こみであった。

午前六時三十分、準備射撃を開始、予定のように対砲兵砲撃が行われ、内山少将は、成果の確実を期するため、さらに一時間延長した。

午前十一時、歩兵は一斉に攻撃前進にうつった。

すると、それまで沈黙をまもっていたソ連軍の砲や重火器が一斉に射撃を開始し、その熾烈な火力によってわが歩兵は前進が困難となり、損害続出の始末となってしまった。

砲兵戦準備のために歩兵が攻撃を手控えてから約一週間の間に、ソ連軍がすっかり態勢を強化してしまったことを、この段階になって悟らねばならなかった。

わが攻撃は阻止された。

第二日の二十四日、味方砲兵は主力をもって対砲兵戦を行った。前日同様、これは一時制圧の打撃はあたえたと思われたのだが、第一線歩兵にたいするソ連軍の火力は衰えず、味方砲兵自体も大きな損害をうけた。

第三日、彼我の砲戦は朝から開始された。

ソ連軍の砲撃は時とともに激しくなる。

歩兵はひたすら前進につとめたが、戦線は依然、ハルハ川の三キロか四キロの手前で前進できなくなった。

そのうち、関東軍から攻撃中止の命令がきて、総攻撃は期待はずれのまま、中止となった。

この砲兵戦について、防衛庁戦史室の公刊戦史はこう批判している。

『何よりも大きな理由となっていたのは、当時の陸軍全般にわたる物力に対する誤判であったようである』

『第一次世界大戦後、対砲兵戦の理論的な研究は一応は進めてはいたが……多数の実弾をもってする射撃演習などは行われず、もとより実戦的体験はなかったのである』(太字、筆者) |

きびしい批評である。

筆者も、この戦史を読むまで、当時の砲兵が「対砲兵戦の実戦的体験がなかった」とは知らなかった。

日本の砲兵に第一次世界大戦後強調されて、砲兵情報班の基礎になった、無試射、無観測射撃のような実戦的経験のないことは筆者も知っている。

そんな戦況はおこらなかったからである。

だが、上海の戦闘も経験しているはずなのにノモンハンでは関東軍砲兵司令官とか、野戦重砲兵旅団長とか、陸軍砲兵の最高幹部が計画し、戦闘を行ってこのざまであった。

この批評のようならば砲兵の将軍以下は“畑水練の素人”だ、ということになる。

そんな連中が“確信”をもっていたとしても“成果の予測”ができるはずはない。

「物力に対する誤判」と戦史は書いているが、「物力に対する正当な判断」こそが、軍の進退の基礎なのである。

高級指揮官以下幹部将校にたいする“落第”という批評ととるべきであり“陸軍全部落第”という烙印を公刊戦史は押しているのである。

「己を知らざる」ことの甚しい例であって、『帝国陸軍機甲部隊』でも述べたことだが、どうも砲兵の場合も、敵のこと、つまり敵砲兵のことをよく知っていなかったのではなかろうか。

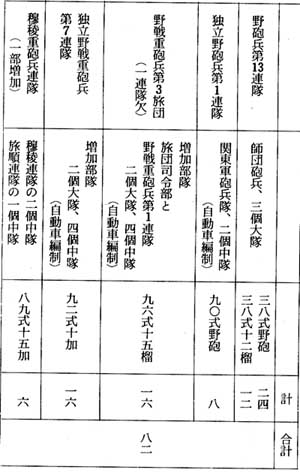

なお火砲の射程性能について、この公刊戦史は下のような数字をあげている。

|

日ソの火砲の射程性能比較――当時、ソ連の方が優れた火砲を持っていた

|

当時の日本軍が、これほどの情報をもっていたとは思われないが、敵の優位は明らかであったはずだ。

筆者は、フランスのシュナイダー火砲を真似た九〇式野砲以下、九六式火砲などを優秀火砲と紹介してきた。

それからいくらもたたぬうちに、ソ連軍はこうした高性能の火砲をもっていた。

そしてこれらが地の利を占めた高地におり、こちらは観測も標定も充分にできぬ低地の陣地に在って、空中からの捜索、観測も充分でなかった。どこに勝ち目を見出せたのだろうか。

どうして「歩兵頼むに足らず、砲兵に任せておけ」という「満々たる自信」が持てたのであろうか。

我に実戦的経験がないとしても、支那事変の経験がある。

相手は、国内戦以後、張鼓峯をのぞいては、経験皆無のはずなのだ。

ともあれ、みじめな失敗におわってしまった。

文字どおり「敵を知らず、己を知らず」であった。

しかし、筆者がノモンハン事件を痛恨するのは、敗戦に終わったからではない。

やむにやまれぬ戦さではなかったからである。

前出、公刊戦史はこう書いている。

『陸軍省では軍事課は、前年の張鼓峯事件の場合にもまして強く反対した。

岩畔豪雄軍事課長は

「事態が拡大した際、その収拾のための確固たる成算も実力もないのに、大して意味のない紛争に大兵力を投じ、貴重な犠牲を生ぜしめるごとき用兵には同意し難い。ことに今や厖大な軍備拡充を要求している統帥部がこのような無意味な消耗を認めるのは不可解である」

として、特に六月二十一日の省部首脳の会同席上強く反対した。

しかし結局、板垣陸軍大臣の

「一師団ぐらい、いちいちやかましく言わないで現地に任せたらいいではないか」

という一言で決まってしまった』

陸軍の台所をあずかる軍事課長としては当然である。

“大した意味のない紛争”と判断し、それによる犠牲は“無意味の消耗”に過ぎないとした。

しかし“不可解″といわれても、統帥部は陸軍大臣の同意をえて、この紛争に踏みこんだ。

そして、板垣陸軍大臣の言の通り、「一個師団ぐらい」は壊滅的打撃をうけるという“無意味の消耗″をあえてしてしまった。 |

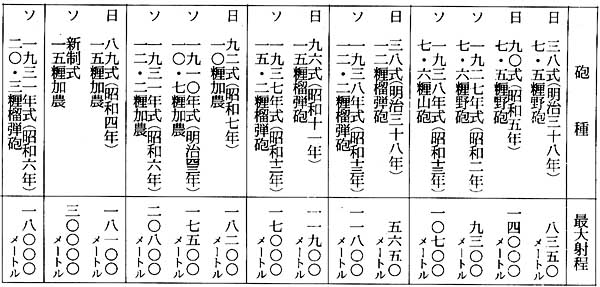

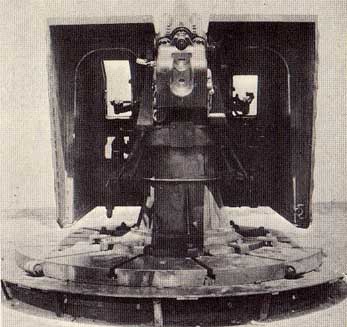

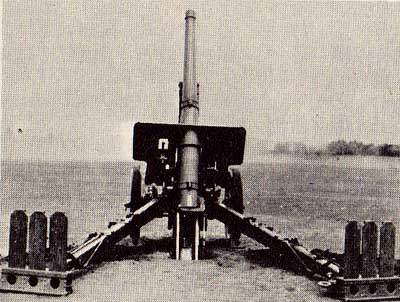

九二式十センチカノン砲

ノモンハン事件の砲兵戦に使用された野戦重砲

口 径 10.5センチ

弾 量 15.76キロ

初 速 765メートル(秒)

最大射程 18,200メートル

放列重量 3,780キロ

5トン牽引車にて運搬

(写真は砲尾夕掘りさげて大射角をかけたもの)

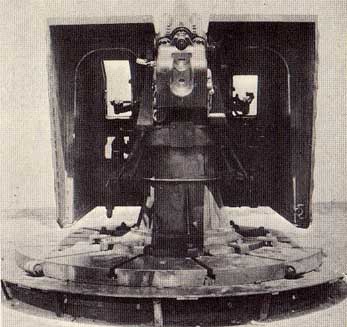

九九式八ミリ高射砲

口 径 8.8センチ

弾 量 9キロ

初 速 800メートル(秒)

最大射高 10,000メートル

放列重量 6,500キロ

固定砲架

|

八月二十日、ノモンハン方面のソ連軍は、突如攻勢に転じてきた。

これまでも戦闘は続いていたのだが、この全面的攻勢の規模は、またも関東軍の判断を大きく上まわり、ソ連軍の歩、戦、砲に加えて空からの協同攻撃をうけては、第23師団はじめ第6軍(八月十二日、統帥発動)の部隊は、惨憺たる敗戦を喫することになってしまった。

ここで関東軍は、なおも攻撃を再興しようとし、大本営とごたごたがあっだのだが、ともかく停戦にこぎつけることができた。

そして関東軍司令官や参謀本部の責任者の更迭となって幕は閉じられた。

第23師団をはじめ、出動将兵の損害は惨憺たるものであった。

第23師団の出動兵力 一五一四〇名

戦死 四七一四名

戦傷 五三二一名

生死不明、戦病など二六七〇名

合計 一一九五八名

実に七九パーセントという大損害である。

また全出動兵力五万八九二五名については、損耗一九七六八名で三二・二パーセントとなっている。

火砲は八二門の重軽砲のうち六四門が破壊された。

これが“指揮の優越”を誇る日本陸軍用兵当局者の発生させた犠牲であった。

「彼を知り、己(おのれ)を知れば、百戦して殆(あやう)からず。

彼を知らずして己を知れば、一たびは勝ち、一たびは負く。

彼を知らず、己を知らざれば、戦う毎に必ず敗る」

これも孫子の言である。

5 期待の航空部隊は…… top

“航空優先”の声はすでに久しく、“本格的”軍備充実の先頭をきっていたのは航空部隊であった。

昭和十二年、支那事変が勃発して、陸軍航空部隊も海軍航空部隊とともに花形となった。

“陸の荒鷲”“海の荒鷲”は若人の憧れの的であった。

だが地上部隊と同様、二流三流の装備の中国軍との戦いであり、腕のふるいどころもなく、脾肉(ひにく)の嘆(たん)に耐えなかったのであろう。

ところが、太平洋戦争後になって、こういう意見がある。

『……陸軍部内に於ても支那事変の現実に眩惑せられ、将来戦に於て占むべき航空武力の価値に関し認識を誤りたる者少しとせず。

「戦争最後の決は陸上武力に依る」の根本的伝統思想は支那事変の経験により、ますます牢固となり、兵備の建設も亦従って「地上絶対、航空優先」の標語を生じ、航空武力の向上拡充を制肘(せいちゅう)する結果となれり。

即ち支那事変は航空武力の価値特にその将来性を軽視せしめ、帝国の国防力構成に過誤を犯さしむるの一因をなせり』 |

6 航空撃滅戦 top

ノモンハン戦で航空部隊としては、来襲する敵機を迎撃するだけではらちがあかない。

そこで、戦場背後の敵の基地飛行場を急襲しようとする作戦からスタートをきった。

ソ連との戦争で「開戦劈頭におこるべき航空撃滅戦についての在満第2飛行集団の腕試しをしてみよう」こういう意気ごみである。

当時すでに戦闘飛行隊は国境をこえて来襲するソ連機を迎撃して、文字どおり「寡をもって衆を撃つ」という戦果をあげており、精鋭優秀な軍隊は、量を制圧することができるのだ、と思わせる成績をあげていた。

そしてタムスク、マタット、サンベースの根拠飛行場にたいする爆撃が命ぜられた。

しかもこの越境爆撃も、戦場付近だから関東軍かぎりでやれる、と中央部には秘密にして実行された。

九七式重爆一二機、九七式軽爆六機、伊式重爆一二機が、九七式戦闘機七七機の直掩の下に、六月二十七日朝、タムスク飛行場を急襲した。陸軍最初のソ連にたいする航空撃滅戦である。大成功であった。

一五〇機にちかい敵機の破壊と、地上施設などにたいする戦果が報ぜられた。

わが方の未帰還機わずかに四機であった。

参謀本部は、これを知って驚き怒った。戦果はさることながら、国境をこえるなど、もってのほかである、と以後、越境爆撃を厳禁した。

このあとの航空戦は、もっぱら迎撃戦となる。

そこで飛行集団は、一時爆撃隊を原駐地に引き揚げさせた。

そして七月二日、第23師団と安岡戦車兵団とがハルハ川右岸、左岸を攻撃する決戦の日がきた。

飛行集団は、爆撃諸隊をハイラル飛行場に集結した。

七月三日朝からハルハ川左岸では、第23師団主力がソ連軍機甲部隊の逆襲をうけ、肉薄戦闘が終日続いた。

天候不良で出撃の遅れた爆撃隊がおっかけて出動し、敵砲兵や機甲車両部隊を攻撃したが、地上部隊の戦闘のたしになるほどのものでなかったことは、地上部隊の行動が示している。

ことに奇怪千万なのは、地上部隊と航空部隊との協力上もっとも大切なはずの連絡が、全く不良であった。

地上決戦の重大なこの七月三日、航空部隊と師団司令部との連絡は完全に杜絶していて、連絡のとれたのが七月四日の午後だという。

これを配盧すべきは、もちろん関東軍参謀の仕事であるが、彼らは第一線にあって部隊の尻を叩くことに一生懸命になっていた。

地上兵団との連絡もきれたままで対地協力をするという航空部隊では、うまくいくわけはない。

タムスク空襲の影響も一週間ほどだけであった。飛行集団の迎撃戦闘は、七月上旬、中旬、下旬と続いた。

苦戦であった。

航空部隊の迎撃戦闘は、大きな戦果をあげていたのだが、地上部隊にとって、直接的協力にはならない。

地上攻撃や、地上目標の爆撃をしてくれるのでなくては助けにはならないのである。

八月下旬のソ連軍の攻勢の時期となると、もっとみじめだった。

縦深戦力のない航空部隊は、もう息がきれていた。

それでも敵の飛行場を襲うのに必死の努力をした。

ソ連軍の地上襲撃機には「シュトルモビーク」があり、直接、わが地上部隊に銃撃や爆撃を加えてくる。

わが飛行隊が地上作戦に協力しようとしても、使えるのはわずかの軽爆隊だけである。

戦闘機による対地銃撃などはやらない。

これでは、地上部隊は孤立無援のようなものである。

このソ連軍の攻勢がはじまってからわずか一〇日後に、ヨーロッパではヒトラーのドイツ軍がポーランドに侵入した。

先頭をきるのは装甲師団であり、これを支援するのは“飛ぶ砲兵”「スツーカ」急降下爆撃機であった。

大戦の将来はともかくとして、ドイツの空陸協同の戦力は、ポーランド戦争の決をつけた。

支那事変がすでに三年目を迎えているわが陸軍航空では、対地攻撃を主任務とする九九式襲撃機も、まだ部隊には配備されていない。

このように、日本の航空部隊の“攻撃力”はよわかったのである。

航空部隊側からいえば、戦闘機によって制空権をとらねば、爆撃も攻撃も難しいであろう。

しかし、永続的な制空権がとれるなら、ポーランド戦のように、それだけで戦争は勝利である。

だが、それは、ソ連軍や米軍にたいしても望めることではない。

トムスク爆撃による航空壊滅戦が証明している。

制空権は局部的にでも、ある限定された期間でも獲得することをつとめ、その間に“攻撃力”の航空部隊が殺到する、というのでなくてはなるまい。

戦闘機隊がどんなに派手な空中戦を演じて敵機撃墜を誇っても、戦術的な攻撃であり戦略的には防禦で、攻撃ではない。

“攻撃力”は爆撃隊であり、襲撃隊である。防禦だけでは戦争には勝てない。

「戦争最後の決は陸上武力に依る」のが誤りだといっても、航空部隊が、戦略的防禦の側にまわっていたのでは、航空部隊もまた決勝戦力とはいえない。

航空戦力の構成を誤ったのは、航空自身でなかったか。

ノモンハンでの陸軍航空は、まだ“攻撃力”は充分でなかった。

そして航空部隊の“攻撃力”の支援を失った地上部隊の行きついたところは、敗北であった。

太平洋戦争となって同じパターンで、もう一度、そして決定的な敗北がくるのである。

7 ノモンハン事件の教えたもの top

「軍には撃たざる所有り。城には攻めざる所有り。地には争わざる所有り。君命をも受けざる所有り」

孫子「九変第八」の引用である。

「敵軍に撃つべからざるあり。ゆるせども損ずる所なく、之に勝てども利するところなきは撃っを要せざるなり」

ということである。

無意味な紛争である、とした岩畔大佐のいう通りである。

「抜けども守ること能わず、棄ておくも患とならざるものは攻めざるなり」

砲兵による総攻撃失敗後の日本軍は守ることさえできなかった。

「之を得るも戦に便ならず、之を失うも已に益無きは争うを用いざるなり」

ノモンハンが、まさにこれであった。

関東軍司令官以下は、「君命も受けざる所有り」と頑張り、大本営も、争わざるべきを争い、攻めざるべきを攻め、撃つを要せざるを撃った。

敗戦の結果、関東軍司令官以下首脳部および参謀次長、作戦部長、作戦課長は更迭された。

この人たちにとっては、これが免罪符となるのだが、大打撃をうけた第6軍の部隊、とくに六月以来苦闘を続けた第23師団の部隊の状況は惨憺たるものであった。

敗戦の責めを負い、あるいは指揮ぶりを詫びて部隊長の自決が相つぐ。

彼らには免罪符はなかった。

絶望的状態にあっても、玉砕するほか武人の名誉を保つ方法はないのである。

軍中央部のこの従軍将兵にたいする態度は、つめたかった。その不甲斐なさを責めるのに急であったかの感がある。

ともあれ、この事件の結末は、陸軍中央部にとって非常な衝撃であった。

さっそく、研究委員会を設けて、国軍の戦力、戦備全般にわたる改善の資料を集めることとした。

この検討の結果、戦略戦術にかんする総判決には、つぎの意味のことが述べられている。

『ノモンハン付近の戦闘の実相は、わが軍の必勝の信念および旺盛なる攻撃精神と、ソ連軍の優勢なる飛行機、戦車、砲兵、機械化された各機関、補給の潤沢との白熱的衝突である。

国軍伝統の精神威力を発揮せしが、ソ連軍もまた近代火力戦の効果を発揮せり』 |

読者は、日露戦争後の日本軍の戦勝の原因の評価を思い出されるであろう。

そして、この研究委員会は、明治時代と同じような姿勢で結論をだそうとした。

『ノモンハン事件の最大の教訓は、国軍伝統の精神威力をますます拡充するとともに、低水準にあるわが火力戦能力を速かに向上せしむるに在り。

わが火力戦に対する認識は、第一次大戦(この報告のでたのは昭和十五年一月、すでに第二次大戦が始まっていた)の経験なく、不知不識の間にその実行具現をしご不透徹に陥らしめたによる』 |

「実行具現の不透徹」とは何のことかわからないが、認識不足を責められるとすれば、第一次大戦の時代を経過しておりながら、教育、訓練に足らぬところのあったのは、少将、大佐以上の人たちであろう。

研究委員会がどんな報告をしようが、教育関係の官衙、学校からえらんだ委員たちは、第一線で苦労する将兵を叱陀する戦訓を書きならべても、「大本営作戦部がもっと考えろ」という意見は一言も言わないし、また言ったとしても、驕りに驕った彼らは聞く耳を持たないのである。

筆者の手許には、この時の「研究・調査報告」の詳しいものがある。

しかし、それをこまかく紹介する意欲はおこらない。 |

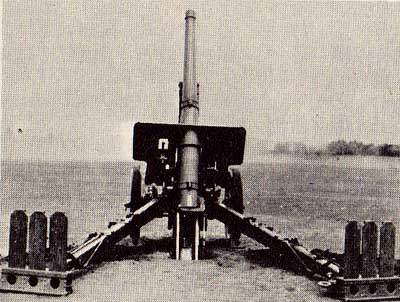

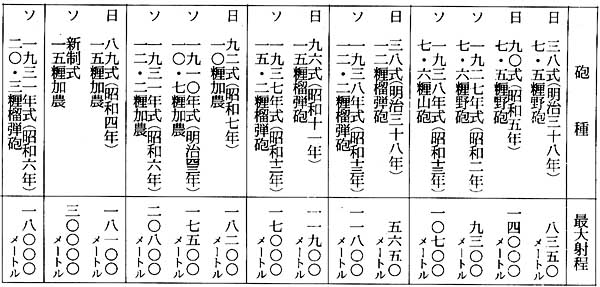

八九式十五ミリ加農砲 ノモンハン戦の砲火戦火砲

口径:14.91センチ 弾量:40.2キロ 初速:734.5m/s

最大射程:18100m 砲列重量:10422kg 二車分解:8トン牽引車で運搬

|

何故ならば、これらを書きならべてみても、たんなる研究作文にすぎず、日本の運命をにぎっている参謀本部や陸軍省の上層部にたいしては、日本軍の弱さに関して、何の反省の材料にもなっていないと思われるからである。

筆者は『帝国陸軍機甲部隊』にも書いたが、当時ノモンハン事件を直接指導した参謀本部作戦課長・稲田正純大佐も、関東軍作戦課長の寺田雅雄大佐も「戦車頼むに足らず」「少しばかりの戦車などあってもなくてもよい」「戦車など無くても戦える」「敵戦車恐るるに足らず」という手記を、事件直後に残している。

つまり、この人たちは、あれほどのソ連軍機械力の威力を目にしても、これを認めようとしなかったのである。

研究委員の作文の如きは、何の説得力もなかったのであろう。

作戦関係者を納得させたのはソ連軍ではなく、まして研究委員の作文でもなかった。

それはヒトラーの電撃戦であり、いわばドイツのグーデリアン将軍だったのである。

しかし、この事件の、「軍備充実計画」にあたえた影響は少ないものではなかった。

陸軍の“本格的”軍備充実計画、すなわち、昭和十一年十二月決定の計画は、支那事変の勃発で大打撃をうけて予定どおり進行させることは困難になっていた。

そこへこのノモンハン事件である。日本軍の弱さは歴然とした。

質的にも量的にも大増強が必要なのは明らかである。

昭和十四年十二月に、従来の「四一個師団、飛行一四二個中隊」を「六五個師団、飛行一六四個中隊」に拡大して、現在の在支兵力八五万を、昭和十五年度と昭和十六年度の前半に五〇万に削減することを前提条件として、大いそぎで昭和十五年度から昭和十七年度との間に整理しようとする計画に改められた。

その飛行中隊増設の計画をみると右表のようである。

昭和十六年度に急速な増加をはかる案である。戦闘隊と爆撃隊の比率は均衡がとれている。

昭和十四年の姿が昭和十八年初めの数に成長すれば、陸軍航空部隊の“攻撃力”はノモンハンとはくらべものにならぬほど増大するはずであった。 |

|

地上部隊の増強、弾薬の蓄積も昭和十七年末を目標に計画された。

だが、ここで注意すべきは、遅れた陸軍の戦力について、ノモンハン事件の戦訓が少しでも、軍政的処理の上に織りこまれたとしても、それが実現するのは昭和十七年末である、ということである。

そして、在支兵力を削減して消耗を減らすなどという参謀本部との約束が、実行できるはずはない、ということである。

果して実行不能であった。

従って「兵備充実」の方はそれだけ遅れる。

また計画が改められる。

目標年次も昭和十九年となる。

日本陸軍は強くならないのである。

それでも、昭和十八年、十九年ころまで何とか我慢をしていたら、少しは強くなったかも知れない。

ところが、この陸軍を大きくゆさぶるような新事態が勃発してしまった。

ドイツの電撃戦であった。

8 ドイツの電撃戦の衝撃 top

ノモンハン事件の終末期、日本陸軍の歩兵が三八式歩兵銃をにぎりしめて苦闘していた頃、ドイツ装甲師団は、ポーランドへ怒涛の進撃を初めていた。

そして日本陸軍が、停戦となってほっと一息ついた昭和十四年九月十六日の翌十七日には、待っていましたとばかりにソ連軍がポーランドに侵入した。

ドイツとの反共軍事提携を何とか実現しようと努力していた平沼内閣と陸軍首脳部は、八月二十三日の独ソ不可侵条約の締結に呆然となって退陣する間に、ヒトラーは九月一日、ポーランドにとびこみ、これで第二次大戦となってしまった。

だがポーランドは、あっという間に片づいてしまったし、陸軍はノモンハンの後始末や、人事交代、修正軍備充実計画のことなど国内のことに大童であり、不実きわまるヒトラーの株も下がったため、ポーランド戦の意味するものも、その冬のソ連の対フィンランド戦争も、大した関心を呼ばずに、昭和十五年を迎えた。

お互いに宣戦を布告したドイツとフランス、イギリスはこの時期、ほとんど戦闘をしない。

一体何をしているのか、と世界の人が“おかしな戦争(フォニーウォー)”とか“座わり込み戦争(ジッツ・クリーク)”とかいっているうちに、昭和十五年四月九日、ドイツ軍は俄然、デンマーク、ノルウェーにたいする作戦を開始した。

そして五月十日、いよいよ西方にむかって進撃をはしめた。

文字どおり電撃戦で、たちまちフランスを敗ってしまった。

オランダの降伏まで五日、ベルギー一八日、軍事大国を誇っていたフランスは、わずか五週間で首都パリを棄て、ヒトラーに屈してしまった。

イギリス軍はヨーロッパ大陸から追いはらわれ、英国は孤立してドイツ軍の英本土上陸に脅える状況となり、オランダ政府はイギリスに亡命という態勢となり、フランスは降伏となって、これら各国の植民地の多いアジアにも大きな影響を及ぼした。

これで、日本の調子が少々おかしくなってきた。

地道に日満の国力の充実をはかるチャンスを逸したのが支那事変の勃発で、これは、中国にたいする利欲のためであった。

今度は南方の、英仏蘭がアジアを侵略して築いた植民地地域である。

ここに日本の覇権をうちたてるべき天与の好機である。

昭和十五年七月二十二日成立した第二次近衛内閣のもとで、七月二十七日、大本営政府連絡会議は、武力行使を含めた南進政策などを決定した。

「世界情勢の推移に伴う時局処理要綱」という。

ヨーロッパ情勢で日本が揺れはじめたのである。

支那事変のどろ沼にはまりこんでいる時なのに、日本は、政府も軍部も国民も、急に気が大きくなりはじめた。

先き行きは明るい、ヒトラーのヨーロッパ制覇に疑いはない、とみたのである。

近衛内閣の陸相に東條英機が登場した。

後年、いろいろ批判のある人だが陸相として登場のころ、阿南惟幾陸軍次官の補佐をうけて、軍内部の統制強化と陸軍にたいする天皇の御信任のない現状の是正には、異常な努力をはらった。

軍内の施策として、事務の電撃的処理だとか、兵科撤廃、戦陣訓の発布など、なかなか矢つぎばやの施政ぶりであった。

9 大東亜戦争への道 top

昭和十五年五月のドイツの西方攻勢は驚天動地ともいえるものであった。

この時から、わずか一年半の後に日本は、中国のほかに英米蘭との戦争に入った。

実にめまぐるしい変転を示し、因は果を呼び、それがまた因となる。

経過を追って簡単にこれを見よう。

ヒトラーの動きはポーランド戦もそうだったのだが、西方攻勢の結果によって、力ずくで、ヴェルサイユ旧体制を打破しようとする動きとみられた。

東洋においてもかくあるべし、と日本は動いた。

好機を求め武力を用いても南進するという七月二十七日の国策決定がそれであり、九月二十三日の北部仏印にたいする武力進駐は、その実行の第一歩であった。

また「日本はドイツ側である」という世界にたいする重大な宣言が、九月二十七日の日独伊三国同盟の調印であった。

近衛首相も政治家たちもこの時期、日本陸海軍は、精強にして、いかなる事態にも応じ得る力をもっていることを、疑わなかったであろう。

日本のこの態度によって、危機の最中にあった英国も、また米国もアジアにたいする警戒をつよめた。

このため日本の蘭印にたいする経済進出の外交交渉も進展しない。

ところが昭和十五年秋になっても、ヒトラーの英本土上陸作戦は実施されなかった。

日本の“好機南進”も、英帝国崩壊のきっかけがないので腰くだけになる。

一方、英米は、欧州戦局が小康をえたのと、対日包囲態勢が整備されたので、包囲制圧する態勢をかためて、当時「ABCD包囲陣」と呼ばれた態勢で日本を経済的、軍事的に封じこみはじめた。

この昭和十五年の末、ヒトラーは作戦準備を命じ対ソ一戦の決意を固めていたのだが、日本はこれを全く知らず、十六年春には英本土上陸作戦が行われるだろう、と期待をよせたり、日ソ中立条約(昭和十六年四月)を結んだりしていた。

日本の動きは、ドイツ次第であった。

ドイツにならう国内新体制論議などにぎやかなものであったが、陸軍はドイツの電撃作戦部隊の成果をみならって航空部隊の強化につとめ、機甲関係にも力を入れはじめた。

支那事変の重圧の続いていたことはともあれ、昭和十九年を目途とした新しい計画の陸軍の戦力増強に専念できた時期であった。

山下奉文中将を団長とする航空・機甲の視察団がドイツ、イタリアに派遣されたのも昭和十五年の末であった。

このころ軍事課資材班にあった筆者には、国軍の物的戦力強化以外の仕事はなかった。

ドイツの電撃戦の成果を見せつけられては、もう「戦車などなくてもよい」などという意見は、けしとんでいた。

騎兵もようやく“鞍”を“運転席”にかえて車載騎兵―機械化部隊にむかって変身することになり、機甲兵が生まれ機甲本部が作られたのは、昭和十六年四月であった。

陸軍が、“本格的兵備”を呼号して以来、じっくり腰をおちつけて戦力強化につとめることのできたのは、この一年間だけであったといえよう。

ところが昭和十六年の春となると、またもヨーロッパから“ドイツの嵐”が吹いてきた。

アフリカ戦線でロンメルがスエズ運河を目ざして急進しだした。

四月、突如、バルカン作戦がはじまり、枢軸側の勝利は連日新聞をかざり、英軍の窮状を伝える。

日本の“他力本願の虫”がまた騒ぎ始めてきた。

そこへ、まさに衝撃的なニュースがとびこんできた。

昭和十六年六月二十二日、ドイツ軍のソヴィエト侵入である。

その初動はきわめて電撃的であった。日に日に戦線はソ領内深く移る。

たちまち参謀本部は、わきかえった。

陸軍省も騒然となる。

「ヒトラーの電撃戦の前にソ連の崩壊間違いなし」「天与の好機、極東ソ連領に軍を進め、北方のガンを除け」と大変なことになってきた。

当時の陸軍省の公式な態度は、即時の武力使用には反対であった。

軍事課はその性格上、当然、反対である。

筆者など若い者にも意見のいえる問題であった。

「柿をとりたいのはやまやまだが、渋柿をとることはない。熟柿になるまで待ったらよかろう。まして日本軍の戦力は……」という考え方であった。

「ソ連の崩壊間違いなし」という作戦屋の判断が第一、信用ならない。彼らの判断は従来、余りあたったことはない。

筆者の同期生で参謀本部のロシア課の課員がいた。

彼は、ヒトラーのソ連侵入の直後から「ヒトラー誤れり」とさけんで、その所信を説いてまわっていた。

彼の判断は正しかった。

日本は、七月二日の御前会議で「南方進出の度を進め、情勢の推移に応じ北方問題を解決す」という“国策要綱”を決めた。

北方は「ソ連が崩れそうになったら北にとびこむ」というふくみである。

またも“力“の使用が、いかにもかるがるしく決められた感がある。

“熟柿”になったら攻めこむというのだから、その準備はしなければならない。

五〇万という兵力が満州に送りこまれ、関東軍は戦争準備の態勢に移った。

秘匿のために「関東軍特別演習」略して「関特演」と呼ばれたものがこれである。

この国策の遂行には、英米側との衝突が心配される。

それにたいする姿勢は「対米英戦を辞せず」というものである。

意気ごみだけだったと思うが、北にたいしても“対ソ戦”を辞さないという姿勢であった。

この間、継続していた日米交渉は「中国より撤兵、枢軸側より脱退」を主張する米国と、「独伊との提携を強めつつ、米国との戦争回避、支那事変を日本に有利に解決」をねらう日本側とでは、妥結の可能性はうすかった。

この“南北併進”の国策によって、日本軍は南部仏印に進駐した。それと同時に米英蘭の反撃がきた。

対日資産の凍結、全面的輸出禁止である。これ以後、米英は対日戦争を辞せない、という態度に硬化した。

もう妥協の道はなかった。日本は決然起(た)って対日包囲陣を突破する以外ない状況においこまれた。

北方、ソ連軍に向かってつめかけた軍隊は、ドイツ軍の攻撃停滞で、ついに“北進”のチャンスを見出すことができなかった。

かくして、日本陸軍は一八〇度方向を転換して“南進”した。

わずか半年のうちに、何という変転の激しさであったろう。

何度も名前をかえた計画による、昭和十九年を目標とする戦力の充実など、一片の紙きれになってしまった。

昭和十六年十二月八日、宣戦の大詔は下り、真珠湾奇襲成功を伝える軍艦マーチのメロディと共に大東亜戦争は開始された。

そしてちょうどこの時、ヒトラーの進攻軍は、厳寒のモスクワ前面でソ連軍の反撃をうけて後退を開始していたのであった。

10 戦争をするか…… top

孫子は、その「始計第一」にいう。

「之を経(はか)るに五事を以てし、之を校(はか)るに七計を以てして、其情(じょう)を索(もと)む」

あらゆる要素をよく検討し、彼我(ひが)の優劣を比較し、その真実の状態を探り索(もと)めよ、というのである。

当時の“五事七計”と近代戦の“五事七計”は、その内容は勿論、ちがう。

だが戦争をするか、しないかの決心にあたって「其情を索む」べきことはかわりない。

判断を誤ってはどうにもならぬことは、孫子を引用するまでもなく支那事変がこれを示している。

戦いは、もとより自由意思をもつ両者の決闘だから、単なる数字的計算だけでなく、やり方でもかわる。

孫子は「兵は詭(き)道なり」といい、一定不変の常の形無し、として、戦争計画や戦略の一三項目を例示して必勝の途を求むべきことを説いている。

こうして彼は、結論する。

「それ未(いま)だ戦わずして廟算(びょうさん)して勝つ者は、算(さん)を得ること多きなり。

未だ戦わずして廟算して勝たざるものは、算を得ること少きなり。算多くして勝ち、算少きは勝たず。

然るを況(いわ)んや、算なきに於ておや。吾、これを以て、之を観(み)れば、勝負見(あら)わる」

廟算とは、国家指導部で彼我の優劣点を考えることである。

算多し、とは優れる点多しということである。

孫子は五事七計を周到に判断すれば、戦争の勝敗は戦わずして判定しうる、というのである。

日本は果して「廟算して勝つ者」であったか、「廟算して勝たざる者」であったか。

日本は国の存亡をかけるこうした時期を三度、経験した。

日清戦争がその第一であった。

「廟算、算多し」という結論はでなかったが、それでも、直隷平野に決戦を求めて、一路、北京を攻め、ここに城下の誓いを強要するだけの成算を陸海軍はもつことができた。

日露戦争がその次であった。臥薪嘗胆(がしんしょうたん)一〇年の準備期間をもっかが、武力戦には負けない、という目算がたっただけで、それとて長期戦となっては勝算はなかった。

だが、日本は孤立してはいなかった。

英米というシンパがいた。

政戦両略の指導よろしきをうれば、そして、武力戦に勝ちさえすれば、兵を退く潮時をにぎれる見通しはないではなかった。

そして、そのいずれもが“廟算”の通りになったこと、歩兵銃をもった将兵は、武力戦に負けなかったことを本書は述べてきた。

今度が三度目であり、さらに重大な決心であった

英米支蘭から経済断交という最後通牒をつきつけられるという事態となって日本は、九月六日、御前会議において「帝国国策遂行要領」で「対米(英蘭)戦争を辞せざる決意」のもとにおおむね十月下旬を目途とし戦争準備を整えるとともに、外交交渉によって帝国の要求(最少限の)貫徹に努める、という国策を決定した。

和戦の決定に期限がつけられた。

このままで過ぎたのでは、身動きのできないじり貧におちいる、という窮迫した状況下での決定であった。

孫子のいうように「勝負見る」、算少なければやめる、などという事態ではなかった。

こうした事態になった原因など、当時の指導層の人々にも悔むところは多かっただろうが、時の歯車はもとには戻らない。

近衛首相が内閣を投げだして東條内閣となり、天皇の御意思を体して、これまでの国策を白紙に戻し、再検討することになったのである。

すでに戦争準備に大きく動きだしている陸海軍部隊をかかえて、開戦するならばはやく決めなくては、とする陸海軍統帥部と、陸軍大臣を兼ねる東條首相の政府との間の“廟算”論議は続いた。

たとえば、十一月一日の政府・統帥部連絡会議をみよう。

議論の中心は勿論、戦争の見通しである。統帥部は“じり貧”をおそれる立場から開戦の機は今だ、という。

賀屋興宜大蔵大臣が質問した。

| 「南方作戦開始の機はわが手にあるとして、決戦の機は依然、米国の掌中にある……南方の戦略要点がわが有に帰したとして、二年後、米国が我に決戦を挑む時機にいたれば、我は軍需その他の点において幾多の国難を生じ、確算なしと見られるが如何」 |

今度の戦争の主役は、勿論、海軍である。

この会議は「海軍に鉄の配当量をふやせ」から始って、増加配当を決定している。

大蔵大臣の質問に、永野軍令部総長は、こう答えた。

「軍令部としては、元来、日米戦争を極力避くべきものとして、昨年の三国同盟締結の際の御前会議でも……日米戦争を避けるよう施策すべきを述べた。

その後の政府の施策で今日の……のっぴきならぬものとなり、今や軍令部は、日米戦争やむなし、と覚悟した……戦争は十中八、九、長期戦となる。その場合、戦争第一年および第二年は長期戦態勢の基礎を確立し、この間は勝算がある。第三年以降は……予断を許さない」 |

第三年以後に確信はないが、のっぴきならぬ今の事態となってしまっては戦う以外に道はない、というのである。

このあとの外交交渉の経緯や、国内での論議検討にふれる要はあるまい。

これは要するに、孫子のいう“廟算”論議ではない。戦争を行うとして、どうするか、という検討であった。

今日、「吾を以て之を観れば、勝負あらわる」という人は多いであろう。

筆者は、因果の理、ここにいたってしまったあの時点では、のっぴきならなかったものと考えている。

11 七年戦争 top

筆者は昭和十六年の春から陸軍省軍事課での職務が「資材班」から「予算班」にかわった。

班長と筆者だけという小世帯で「陸軍予算の一般統制に関する事項」というのが任務であった。

そのころはすでに“金”はあっても“物”がなくては、という時期に入っていたがけつこう忙しい職であっだ。

七月、対北方戦備が開始されて「関特演」(注)となった。

(注=同年6月、突然ヒトラーが独ソ不可侵条約をホゴにして、ソ連に侵入した)

それまで三〇万の兵力の関東軍に五〇万が増加された。関東軍は当然、全力をあげて、戦争準備をはじめた。

冬にそなえて、大量の炭焼きから始っている。軍需資材の買い入れなど厖大なものであった。

戦争になるのか、ならないのか。これはまったくヒトラーとスターリンの決めることで、こちらの思うようにはならない。 そのうち、真夏になってくる。どうも北にとびこむような情勢にならない。ドイツ軍がもたついていたからである(注)。

(注=イタリアがギリシャに侵入して失敗したので、ドイツ軍はその救援に向かったため)

筆 者もふくめて当路の者は、気が気でない。満州につめかけた兵の宿舎がないからである。

満州の冬ははやい。露営ですごせる地方ではないのだ。

参謀本部も、八月になって「北は止めた」と決心した。

そうなるとなったで多くの問題があったが、陸軍省にとっては関東軍の使った金の始末が大問題であった。

筆者は、軍事課長・真田穣一郎大佐のお伴をして関東軍へ行った。

帰ってきて、東條陸軍大臣に大目玉をくった。「そんなに金を使わして、何をしていたんだ」という。

経常費以外に一七億円という金がいることになったのだから、大臣もびっくりしたにちがいない。

そうこうしているうちに大東亜戦争に突入した。

開戦が十二月八日であることは勿論、筆者も知っていた。

だが、この朝の開戦のニュースは聞かなかった。遅刻して三宅坂の陸軍省に出勤する。

軍事課では大火鉢のまわりに課員たちが集ってガヤガヤやっている。

先輩の一人におそるおそる「どうですか」と聞いた。

「何だ貴様、おそいじやないか。

海軍がパールハーバーを潜水艦で囲んで、空から飛行機でジャンジャンやっているんだ!」

と上機嫌である。席について、考えてみると、どうも腑におちない。

マニラにしてはおかしい。またおそるおそる先輩のところに行って聞いた。

「パールハーバーつて一体どこですか」

「何だ貴様知らんのか。ハワイだよ、ハワイの真珠湾!」

筆者などの知っていた戦争計画は大体こんな程度だった。

この先輩にしたところで、前から知っていたはずはない。

勝利の報は相ついで入った。初期の戦闘に負けるとは思っていなかったが予想以上の戦果であった。

英国の大戦艦が航空攻撃でたちまち轟沈(ごうちん)などの知らせも入るが、海軍航空は大したものだ、という賛辞の中に消える。

このとき筆者は、むずかしいのはこの“七年戦争”の今後であるぞ、と考えていた。

“七年戦争”というのは、一七五六年から七年間の、プロシアのフリードリヒ大王の苦闘の戦争である。

首都ベルリンをとられ、敗戦に自殺まで考えた大王が、ともかく頑張っているうちに国際情勢がかわって、天運によって名誉ある結末をつけることができたという戦争である。

はじまった以上、日本も何とかこうした結末までには持っていかなくてはならない。

はなはだ自主性がないが、もともと決勝の決め手を持たないのだから仕方がない。

当時の筆者のメモがのこっている。こんな記事がある。

〈十二月二十六日。於陸軍省。現在までにおける武力戦は一〇〇%以上に成功の状況を呈しあり……

この武力戦の赫々たる成果に、いささか眩惑の感ある国民に、冷汗と、緊褌(きんこん)の必要を示すものは、明年の議会に於ける予算なるべし……〉 |

予算班らしいことが書いてあるが、さあ大変だぞ、と痛感していたのだと思う。

“七年戦争”になぞらえた日米戦争の 「夢物語」なども書いてある。

今日、恥かしくて人に見せられるものではないが、その中で、ドイツは負けないことが、一要件となっている。

ドイツが負けたのでは“七年戦争”も駄目になる。

海軍の米英艦隊との大海戦の予想が何度か、書いてあるが、その様相は見とおせていない。

第一次大戦のジュトランド海戦程度のものが頭にあったのだろう。

航空母艦しか戦場に現れない海戦など想像できなかったことは明らかである。

いずれにせよ日本海軍が負けないことが絶対の要件である。

〈戦争第二年(昭和十七年)。春以後、米国アリューシャン方面より攻撃し来り、日本軍該方面に進駐す。

日本さかんに爆撃される〉

〈戦争第三年。昭和十七年中に米国の駆足軍備成り、本年後半期に米国は南方進攻路経由、対日攻勢を企図す(主として空軍による)〉 |

これも筆者のメモにある予想である。

筆者は南方快調の進撃のニュースを

聞きながら、十二月末から一月にかけて、満州北支への三週間の旅にでた。

南方に「予算班」の関心事はない。北である。

「関特演」で戦力は増強しているが、そのあとがまだ問題が多い。

この旅行の途次の一月三日、朝鮮の京城の宿で書いたのがこの「夢物語」である。

今にして思うと、米軍反攻開始の予想が一年くるっているし、その反撃開始のときの戦場の様相がまったく想定されていない。

これが深く省察されていたとしたら、筆者らにも、この時期から軍政的にやらねばならぬことはあったはずだ。

正直なところ、陸軍大学校から戦車学校、北支那方面軍参謀から陸軍省にと移る間、太平洋の島嶼(とうしょう)地帯での陸軍の攻防戦など一度も考えたことはなかった。機甲戦力を考え、空陸の作戦しか想定したことはなかった。

これは筆者だけではなかったと思う。

参謀本部が第一段の攻勢終末期の様相をどう考えていたか。

これを当時の参謀本部作戦課長の服部卓四郎大佐が戦後に書いた『大東亜戦争全史』に見てみよう。

南方進攻作戦の第一段階にせよ、その後にせよ、日本軍の作戦目的は“負けない態勢”をつくることにあった。

“長期不敗”という言葉がっかわれている。

第一段作戦にめどのついた昭和十七年三月十三日、首相と陸海統帥部長は今後の戦争指導方針について上奏している。

| 〈英を屈伏し、米の戦意を喪失せしむるため、引続き既得の戦果を拡充して、長期不敗の政戦態勢を整えつつ、機をみて積極的の方策を講ず〉 |

積極的方策とは、たとえばインド、オーストラリアなどを攻略するが如きである、と説明している。

これらの方策の決定のための陸海軍の会議では「この際手をゆるめたら駄目だ、敵の反攻拠点を覆滅し、敵の海上兵力を撃滅する」という海軍の強い主張がある。

海軍としてはそうであろう。

だが“長期不敗の政戦態勢”とは 一体どんなものなのか。

“政”はともかく“戦略態勢”とは、となると何の説明もない。

「第一段作戦の成功を見るまでは、守勢的戦略態勢を採るほかないと思っていたのだが、今や攻勢的戦略態勢に転じうる機運となったと大本営陸海軍部は判断するにいたった」とあるのだが、その守勢的戦略態勢が何を考えていたのかも、明らかに記されてはいない。

「長期不敗の国防圈域は日本を中核に満州、中国の大陸要域、南方の資源地域、および太平洋の戦略要域を包括する地域」だという。

それに異論はないが、肝心の太平洋方面とはどこか不明瞭な表現である。

戦争の終結を外交上どう求めるかが政略の最高目標だが、これは別としても直接、戦略の責に任ずべき陸海軍統帥部は、武力戦の限界がどの線であるかについて、慎重な判断と的確な見通しを持たねばならぬのだが、これについて誰も自信のないままに、この大戦争に突入してしまっているのである。

服部氏の筆は“回想”となってこう述べている。

〈海洋正面……ジャワ、スマトラ、カロリン諸島、マーシャル諸島、ウェーク島を経て千島列島にいたる要線に整備される航空および艦隊基地の活用により……戦略的持久方略が成立するものと考えられた。

この海洋正面の作戦は、もとより海軍の主宰すべき作戦と考えられていた。

海洋は海軍、大陸は陸軍という思想である……。

海軍は当然、太平洋正面における米軍の反攻を予期した。問題はその反攻様相に関する判断であった。……

日本陸軍はもとより海軍も米軍が大規模ないわゆる水陸両用作戦により、飛石的に航空基地を奪取し、逐次に制空制海権を拡大する方式をもって歩を進めてくるとは的確に判断していなかった……〉 |

米軍反攻の様相に関し、陸海軍統帥部の協同統一した検討が行われたことを知らない。

陸軍は、第一段作戦が終ると重点を満州にうつして引き揚げてしまった。

陸軍の兵力で太平洋正面の陸上戦備を強化する必要など予想していなかったのである。

従って海軍は、米軍の海兵師団と戦うべき陸戦隊の準備はしていたのであろうが、陸軍では、そのための海洋作戦兵団の準備にも、装備にも、目は向けられなかった。

筆者が満州にでかけたころ、着手していたとしても早過ぎることではなかったのだが、太平洋戦域で苦闘した将兵には、まことに申しわけないことであった。

12 歴史を変えた戦闘 top

日本陸海軍が、反攻の基地となるオーストラリアをアメリカから遮断するために、フィジー、サモアヘ進攻しようと計画しているころ、米軍はガダルカナルの作戦を準備中であった。

シンガポールが日本軍の手におちてわずか四日後の二月十八日(アメリカ時間)、はやくも米海軍は反攻開始をいいだしていた。

四月十八日、米軍の爆撃機が突如、東京を襲った。日本本土、初空襲である。

これが元来、戦略要点を攻略しなくては長期不敗の態勢にならぬ、という海軍にとって、本土防衛の責任感とともに、ミッドウェイ島攻略作戦を強行させる原因になった。

敵の準備している根拠地に挑戦し、海軍の主力で敵の艦隊を撃滅し、陸戦隊だけでミッドウェイを攻略しようといきりたったのである。

この作戦に陸軍部隊が加えられた。

北海道の第7師団の歩兵第28連隊から一木大佐の指揮する歩兵一個大隊、砲兵一個中隊、工兵一個中隊である。ミッドウェイ島を占領するというのである。

ミットウェイ海戦は史家によって“歴史を変えた戦い”にあげられている。アレキサンダー大王の“アルベラの戦い”(紀元前三三一年)や、ちかくはトラファルガーのネルソンの海戦(一八〇五年)にたとえられる。

連合艦隊は山本司令長官が将旗を「大和」に掲げて直卒する戦艦七隻、機動部隊は南雲中将の「赤城」(旗艦)「加賀」「飛龍」「蒼龍」。攻略部隊は近藤中将の戦艦二隻、重巡八隻ほか。

一木支隊の三〇〇〇名と特別陸戦隊二八〇〇名をのせた輸送船一二隻。連合艦隊主力の出動であった。

六月五日のこの海戦を書く要はあるまい。

あっという間の終幕であった。日本海軍は精鋭空母四隻を失い、敵の「ヨークタウン」を沈めただけであった。

惨敗である。

大本営海軍部は六月十日、「航空母艦一隻喪失、同一隻大破」と発表したが、連合艦隊の中核の航空母艦部隊は「翔鶴」「瑞鶴」など大型空母四隻を残すだけになり、その百戦錬磨の母艦機搭乗員の大半が失われてしまった。

まことに歴史をかえた海戦であった。

「一年間は随分と暴れてみせる」と豪語していた連合艦隊は、固い陸上基地に自ら頭をぶつけて、その戦力を失ってしまった。

フィジー、サモアヘの進攻作戦どころではない。一木支隊もグァム島に引き揚げた。

この敗戦の真相は、陸軍では大本営陸軍部の首脳と作戦関係者だけが知らされていた。

筆者が知ったのもかなりあとになってからであった。国民は勿論、知らない。

勝ち戦の連続だと思わされていた。

13 関東軍 top

開戦後、わずか半年たらずで“歴史を変える戦い”がおころうとは知る由もなく、また起ったあとも知らされないままに、陸軍は、南方第一段作戦終了とともに、宿願の対北方戦備に着手した。

北にそなえて二つの方面軍司令部が設けられた。

山下奉文、阿南惟幾の両将軍が方面軍司令官となって北をにらむことになった。

日本陸軍に、はじめて戦車師団が三個つくられた。昭和十七年七月、第1、第2が満州で編成された。

この二個師団で第1機甲軍をなす。戦車第3師団は昭和十七年十二月に中国戦線につくられた。

“南進”の目的をたっした昭和十七年春以後には、北方の“熟柿”を待つ態勢こそが陸軍の主任務となった。

そして夏になって、ドイツ軍は一九四二年夏季攻勢を開始し、その前進ぶりは前年に劣らず目ざましいものであった。

いつ極東ソ連軍が“熟柿”になるかもしれない、と思われるようになった。

しかしそれは、はかない夢であった。

太平洋戦線の戦況が急を告げるに従って、関東軍は、精強な部隊の補充源となった。

航空部隊から地上部隊にいたるまでどんどんと引き抜かれ、太平洋戦線に急派された。

阿南将軍は昭和十八年十一月には、、南方、濠北方面に出陣する。

山下将軍も昭和十九年十月にはフィリピンに転補された。

機甲軍は昭和十八年秋に解散され、戦車第2師団は昭和十九年にフィリピンに、戦車第1師団は昭和二十年、本土決戦にそなえて内地に転用された。

昭和十七年末には、最強の戦力となっていた関東軍は、十八年の半ば以後、見る影もないほどに弱体化し、昭和十九年九月、すなわち、東に向かってフィリピンの決戦を準備している頃大本営は、とうとう関東軍に「持久作戦」を命じた。

これによって関東軍のとった方策は「国境地帯では地形と施設を利用して敵の前進を撃破するにつとめ、爾後(じご)、満鮮の広さと地形とを利用して持久を策し、やむを得ないようになっても南満北鮮にわたる山地帯を堅固に確保してあくまで抗戦する」というものであった。

そして、奉天東方の通化を中心とする地区にたてこもる複郛陣地を準備するというのである。

この時期となっては、また関東軍の持っている兵力では、効果ある作戦を計画することも指導することも、おそらくは誰がやってもできなかったと思われる。

だが、前線持久といい、複郛ということは、開戦とともに軍隊が国内にむかって後退することを意味していた。

非戦闘員を事前に後退させることなど不可能であった。

ソ連軍侵入とともに軍隊が、高等司令部が、先頭をきって後退する事態になってしまった。

今日でもなお、「関東軍の非情、わが家も体験」(朝日新聞、昭和四十九年八月二十一日版)と題して、「関東軍首脳部はすでに逃亡してもぬけの殼となった新京」についた避難民の惨状を述べ「百数十万の婦女子を見殺しにした関東軍」を非難する声は絶えないのである。

当時の軍人としては、謝罪する言葉もない。

14 支那派遣軍 top

大東亜戦争開始で、中国側の戦意のたかまったことは当然であった。

そして、これまでも中国側の戦意をくじくことのできなかった支那派遣軍の任務は、いよいよ困難をきわめた。

南方第一段作戦の進渉目ざましいころ、大本営では、重慶に進攻する作戦も考えられ、実施時期を昭和十八年春と予定して準備すべきことが九月、支那派遣軍に命令された。

しかしそれはこのあとの太平洋方面の戦況から、実施するにはいたらなかった。

それよりも戦争開始後の派遣軍の作戦は、米軍の動きと関連してはじまった。

昭和十七年四月十八日、米軍機は東京を襲って中国に飛び去った。

この太平洋方面の航空母艦から発進、日本を爆撃して大陸に着陸するという敵の奇策は、中支方面に敵の航空基地が存在するかぎり何回も繰返される可能性がある。

大本営は支那派遣軍にたいして敵飛行場を覆滅する作戦を命じた十七年五月から八月下旬にかけて行われた「浙かん作戦」である。

太平洋方面の戦況が急迫するに伴って、派遣軍が東正面への増援兵力の補給源となったことは関東軍と同様であったが、そのほかに強化された在支米航空部隊にたいする問題があった。

とくに昭和十八年の秋以後は、B29が中国戦線から日本本土を襲う危険も目に見えてきた。

その根拠地となるべき桂林、柳州などをわが手に入れて本土防衛に協力せねばならない。

こうした目的で実施されたのが、昭和十九年四月の「京漢作戦」に始って「湘桂作戦」に続き、十二月にわたって実施された大作戦である。

北は黄河から南、仏印国境および広東にいたる、敵軍のいる地域だけで二五〇〇キロという、驚くべき穿貫(せんかん)作戦であった。

この作戦は昭和十九年六月、B29が日本本土爆撃を開始するにおよんで、成都付近の基地にたいする航空攻撃を伴って実施する一方で、フィリピン方面の戦況から南支方面への兵力集結のための「粤漢(えつかん)打通作戦」(二十年一月)にもつながった。

昭和二十年に入っては、中南支の海岸や上海付近にいたるまで、敵の上陸にそなえて準備せねばならず、また、やせほそる関東軍への増援も準備した。

筆者は終戦の時には、第13軍参謀に転補されて上海にいた。

八月六日(広島が原子爆弾の攻撃を受けた日)、上海に着任して三日目の八日の夜半、ソ連軍が満州に侵入した。

かねての計画で上海からも二個師団が鉄道輸送で満州へむかった。

支那派遣軍に属する部隊のなかでは師団と呼ばれていても、占領地確保の任務の師団などは治安警備に向いた編制とされていた。

しかし情勢の変化に従って、これらの師団も進攻作戦に加わり、よく活動した。その一例を示しておこう。

第62師団。昭和十八年五月に編成され、山西省の警備にあたった、いわゆる治安師団である。

歩兵二個旅団(各、独立歩兵四個大隊)と工兵隊、通信隊、輜重隊などを持つ。治安任務であるから砲兵隊はない。

歩兵大隊は歩兵五個中隊、機関銃一個中隊、歩兵砲一隊であった。

“三八式歩兵銃師団”といってよいであろう。

この師団が、昭和十九年四月からの京漢作戦に従軍してよく戦った。

この第62師団は沖縄本島の戦いで散った。

あの、日本軍最後の決戦場で散った師団の一つは、実にこの“三八式歩兵銃師団”だったのである。

京漢作戦を終えて警備作戦に移ると同時に転用が命じられた。

この治安師団の将兵が、あの沖縄の土になろうとは、誰も予期しなかったことであろう。

中国戦線に在った師団は、人員一万四二二六名、馬二三〇〇頭、自動車一三四両の編制であり、京漢作戦のとき歩兵大隊は一四三四名、馬二二七頭という編制で、三八式歩兵銃にしてもたくさん持っていた。

それが沖縄に送られたときの歩兵大隊は、八六五名、馬八頭とされていた。

師団合計八三一五名、馬一二〇頭、自動車五二両という小さな師団であった。

防御戦闘ではあるが、馬の使える戦場ではない。

歩兵大隊は、機関銃にせよ歩兵砲にせよ、すべて人力で動かすほかない。

しかもその人数も充分ではない。

師団に砲兵隊はなかったが、軍には各種の砲兵部隊があったし、歩兵大隊にも人員も増加されたろうし、軽機、重機、擲弾筒などが多数増加されたし、速射砲も配当されたから、沖縄での戦いは決して三八式歩兵銃での戦いではない。

しかし、この治安師団にあの沖縄の戦いを担任してもらわねばならなかったことが、筆者には何となく象徴的で寂しく思われるのである。

ともあれ、百万の大兵を擁する支那派遣軍は、祖国の危急を案じながら、これを助ける途なきや、と苦闘を続けつつ終戦を迎えたのである。

top

**************************************** |