|

****************************************

Home 西南戦争 屯田兵 日清戦争 日露戦争 第一次大戦 アジア大陸 満州国 日中戦争 ノモンハン

第一次世界大戦と日本

(『三八式歩兵銃――日本陸軍の七十五年』加登川幸太郎著 p167〜189)

両当事国の国策が衝突して戦争となり、勝敗が決まったとなると、かならず他の国との勢力の均衡が変化し、あるいは新たな利害の衝突となって、ここにまた国策の衝突がおこる。

日清戦争のあとの三国干渉がそれであり、日露戦争後、初めて大陸に利権をもった日本にたいする米国の態度もそうだった。

日露戦争にようやく勝って、はやくも日本海軍が米国を仮想敵国と想定して海軍大拡張をはかるようになった頃から、世界の大勢はにわかに複雑になってきた。

日本にとって第一の問題は、明治四十四年(一九一一年)、となりの清国の辛亥革命であった。

西歴一六一六年の後金国いらいの清帝国が一朝にしてくずれ宜統帝退位という事態となった。

この大国がくずれては、諸外国の野望がうずまくことになる。

そして日本の運命も大きくかわることになった。

1 ヨーロッパに戦雲動く top

ヨーロッパもゆらいでいた。

日露戦争前、英国はインド、ビルマ、マレーなど東洋の地盤にたいするロシア南進の危険をみて“東洋の番犬”として日本と同盟をむすんだ。

しかし、ヨーロッパ大陸では、一八七〇年(明治三年)の普仏戦争の勝利でドイツの統一以後、同国の抬頭めざましく、ことに一八八八年(明治二十一年)ビルヘルム二世親政となったあと、その東漸膨張政策は各国の脅威となって、ロシアはフランスと軍事協約をむすび(一八九二年)、英国も、インドに直接脅威を感ずるとともに、世界市場にたいする争覇戦の相手としてこれをおさえる必要を感じ、一九〇七年(明治四十年)、多年の仇敵であるロシアと中央アジア方面での勢力圏協定をむすび英、仏、露のいわゆる三国協商が成立した。

ドイツはこれよりさき一八八二年(明治十五年)にフランスの復仇にそなえて、オーストリア・ハンガリーおよびイタリアと三国同盟をむすんでいたが、この頃になると、イタリアとオーストリアとの利害はアドリア海の制覇をめぐって一致せず、ドイツ孤立の形勢となり、ドイツの同盟国トルコも一九一二〜一三年のバルカン戦争でヨーロッパから駆逐された。

事態がこうなると、ドイツは、国力発展の途を失えば国家の存立に関する、として軍備の大拡張に着手し、ロシア、フランスもまた、これにそなえて軍備充実につとめ、欧州の天地は不安の暗雲にとざされるにいたった。

日本では、日露戦争後、手さぐりの国是の上に、陸海軍が併立的拡張をとなえ、藩閥対政党の抗争を繰返している状態であった。

まことに国際間の利害は複雑であって、その関係を理解するために当時の各国の政略目的を個条書きにすると次のようである。

各国の政略目標

top

協商側(英仏露)

イギリス 自国の最も優越している国際的地位を確保するために、強敵であるドイツの勢力が盛んにならない今のうちに叩きつぶす。

ロシア 対外野心の牙をアジアから転じて伝統的南下政策を遂行し、バルカン地区のスラブ民族を援助して、自国の勢力をバルカンにのばし、ドイツおよびオーストリア・ハンンガリーの南下を防ぎ、地中海に出口をもとめる。

フランス 露仏同盟を活用し、この機を利用してロシア、イギリスと協力して積怨のドイツを叩きつけ、旧領土、アルザス、ロレーヌ二州をとりかえし、普仏戦争の屈辱をそそぐ。

セルビア オーストリア・ハンガリーのボスニア、ヘルツェゴビナ二州併合いらい屈伏を余儀なくされて、恨み骨髄に徹している。

その宿志である大セルビア政策を一にロシアの暖助に依頼し、遂行する。 |

同盟側(独墺)

top

ドイツ その企図する世界政策の遂行、つまり世界の各地に商権を拡張し、国外に植民地をもとめて国力を扶植し、政治的経済的優位を獲得する。

とくにバルカン方面ではオーストリア・ハンンガリーの利益を擁護し、みずから東南小アジアおよびペルシア方面に勢力をのばす。

そのために利害の衝突するイギリス、ロシアに一大打撃をあたえる。 ゛

オーストリア・ハンンガリー 自国の領土を保全るために、ドイツの援助をえて、バルカンに発現した大セルビア主義を根底から打破してロシアの南下政策をさまたげ、イタリアにたいしアドリア海に勢力をのばす。

ロシアとイタリアとの利害の衝突は腕づくでも片づける。 |

欧州の諸強国の帝国主義的発展の衝突である。

それが合従連衡(がっしょうれんこう)して、腕づくででもと力んでおり、仲裁にたつ強国が残っていないのだから、一触即発の状態であった。

はたして一九一四年(大正三年)六月二十八日、オーストリア・ハンガリーの皇太子、フェルディナンド大公夫妻がボスニアの首都サラエボで、セルビアの青年のため暗殺された事件で火がついた。

当事国はオーストリア・ハンガリーとセルビアである。

だがその背後にはそれぞれドイツとロシアがあり、これに連合する諸国がある。

開戦の大義名分と戦争準備の駆引きに時をすごして、八月二日、ロシアの対独宣戦、独仏国交断絶、八月五日、イギリスの対独宣戦布告となった。

いよいよ世界大戦である。

五年間も続く大戦になろうとは、どちらも考えなかった。

同盟側であったイタリアは中立を宣言した。

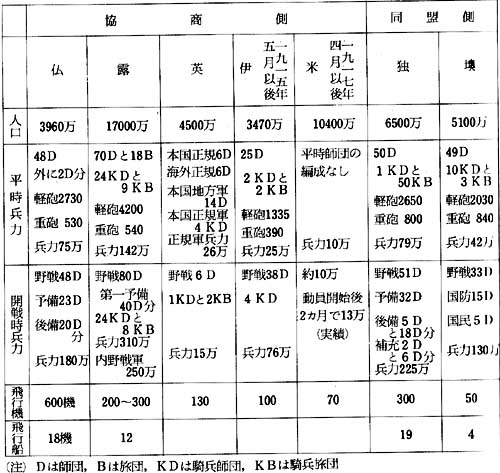

ヨーロッパ型戦争は、その兵力規模からいって日露戦争型とは段違いである。 |

|

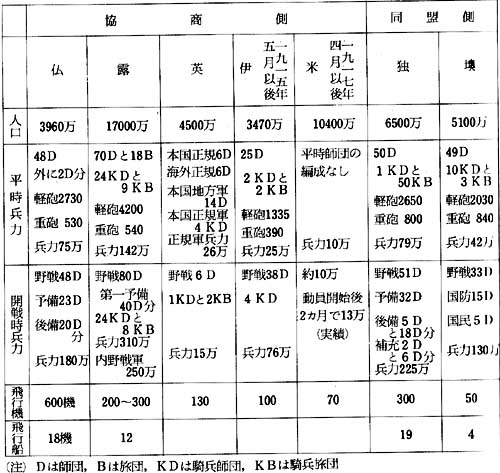

右上の表は開戦当初の協商、同盟両側の兵力規模だが、これほど少ない兵力で戦争をはじめて、これを増加培養していくだけの軍需生産をはじめ、国家総動員をやるのだから、わずか十数個師団の野戦軍の軍需補給さえあぶなかった日本からみると、驚くべきことというほかはない。

2 第一次大戦への日本の参戦 top

すでにみてきたように日本では、政府、政党間、政党相互間の内戦の最中である。

おとなり中国では孫文の革命後の、きわめて政情不安定な時期である。

ヨーロッパのかなたの紛争は、前年、前々年のバルカン戦争のような局地戦ではない。さて日本はどうすべきか。

八月四日、日本外務省は、「帝国政府は中立の態度を確守し得べきことを期待するが、英国が戦争の渦中に投ずるか、または日英協約の目的危殆に瀕する時は必要なる処置を講ずるに至るべし」という要旨(ようし)の声明を発表した。

英国との間には日英同盟がある。

その義務による参戦という大義名分がある。

だが、英国は日本の参戦は希望しなかったらしい。

日本が火事場泥棒のように、アジア地域を荒しまわって現状破壊をされることが嫌だったらしいのである。

さすがは英国、自分の経験からよくわかっていたのだ。

日本はこの機会を利用して、ドイツの勢力をアジアから駆逐し、これにとって変ろうという方策をとった。

八月十五日、ドイツに最後通牒をつさつけた。

日本および支那海からドイツの艦艇が退去すること、膠州湾を中国に還付する目的をもって、無償、無条件で日本帝国にわたすこと、などというものであった。

ドイツが“イエス”と回答するわけはない。

八月二十二日、日独国交断絶、日本はドイツに宣戦を布告した。

3 極東のドイツ勢力 top

英仏などの帝国主義的活動よりはるかにおくれたドイツは、太平洋方面では明治十七年(一八八四年)ビスマルク諸島と東部ニューギュアを、翌十八年マーシャル諸島を占領した。

日清戦争では三国干渉の片棒をかついで、清国に恩をうり、宣教師殺害事件を口実として明治三十一年、膠州湾を租借して、ロシアの旅順、大連のむこうをはって青島を東洋の根拠地として山東省利権経営にのりだし、一方太平洋地域では、明治三十一年、三十二年とマリアナ、カロリンの諸島を占領した。

(米国もまけずに明治三十一年、グァム島を占領した)

ドイツの膠州湾における兵備は、平時、青島に海軍歩兵一個大隊、海軍砲兵一個大隊をおき、北支那に駐屯隊、青島に東洋艦隊をおき、装甲巡洋艦一隻、各級巡洋艦四隻、砲艦、駆逐艦などをもっていた。

この大戦の初期、世界の海を荒しまわったドイツ軍艦「エムデン」の名は今日に至るまで有名だが、この「エムデン」(軽巡三六〇〇トン)は八月六日、青島を出航し、太平洋からインド洋と貿易破壊戦を行い、撃沈船一七隻の大戦果をあげ、十一月九日インド洋のココス島で英艦に撃沈された。

また補助巡洋艦、「プリンツ・アイテル・フリードリヒ」も青島にあったが、ここを出航した。

この艦は太平洋を横断し、南米を回り大西洋に入り、航程三万浬、途中一日寄港しただけという、まるで原子力船みたいな動きをして撃沈一〇隻の戦果をあげたが、一九一五年三月になって力つき、米国東海岸ニューポートに抑留されている。

オーストリア・ハンガリーも北支那にわずかの海兵隊を駐屯させているほか巡洋艦一隻がいた。

大戦勃発となって、北支那の両国軍隊は青島(チンタオ)に集められた。

守備兵員約五〇〇〇である。

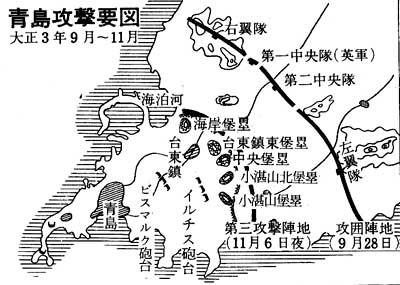

陸上における防備は海泊河左岸の高地線を陸正面の本防御線とし、五つの永久堡塁を配置し、その後方イルチス山からモルトケ山にわたる高地線に永久砲台をそなえ、海正面にも砲台を築いて、湾口および市街を防備していた。 |

|

4 三八式歩兵銃の初陣 top

日本は青島を攻略し、ドイツの根拠地を覆滅することに決した。

日露戦争が終わって一〇年、ここに日本の将兵は戦いに参ずることになった。

三八式歩兵銃の初陣でもあった。

三八式歩兵銃が、全軍に支給されたのは、大正三年以後のことである。

大正三年の三月になって「小銃交換要領」が示された。三〇年式実包の残存数の関係上、――本年十二月において一一個師団分の小銃を交換し、残余の部隊は大正四年十二月に交換することとされた。

「第一次師団は作戦計画上の要求によって定む」として、近衛第1、第3、第4、第5、第8、9、12、13、16、18師団とされ、これらの歩兵連隊、工兵大隊、輜重兵大隊の三〇年式を返納させ三八式を交付することになった。

数がそろわなかったからでなく、古い弾丸が残っていたからで、この交換予定は、この年の大戦勃発で、青島攻略のために第18師団が出征するというふうに事態が変ってきたから、十月十日になって、全軍同時に実施するということに変更されている。

いずれにせよ兵器の制式の制定後、全軍に配布するには一〇年ちかくかかるのである。

|

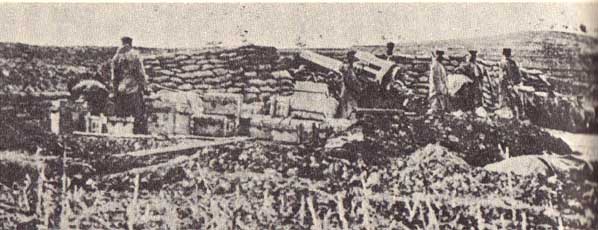

青島戦に参加した攻城重砲兵:独立攻城重砲兵第2大隊の24センチ榴弾砲陣地

|

5 青島(チンタオ)攻撃戦

top

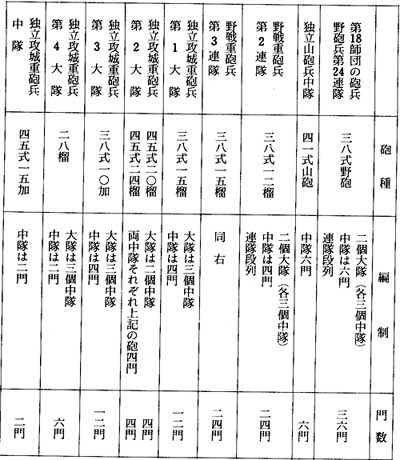

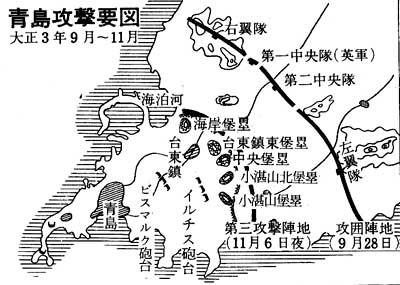

陸軍の作戦部隊は、第18師団、それに野戦重砲兵二個連隊、攻城砲兵大隊などを増加した独立一個師団をもって海軍と協同して青島要塞を攻略する。

このため野戦部隊の主力を山東省北岸の龍囗に揚陸し即墨付近に進出した。

のちに重砲その他の諸資材を労山湾付近に上陸させ、まず孤山、浮山の敵の前進陣地をうばい、ついで本防御線を攻略する。

要塞攻撃ではあるが、旅順攻撃のような坑道作業は行わないで、砲兵力にものをいわせて強襲による、と定められた。

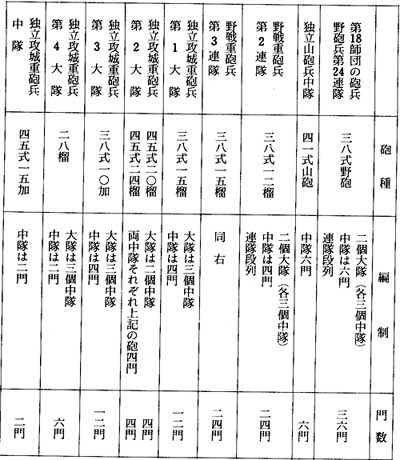

従ってこの方面に使用された砲兵部隊は右表のようであった。

二八センチ榴弾砲は旅順いらいなじみの攻城砲であり、四五式一五榴弾砲や、四五式二〇榴弾砲、二四榴弾砲なども緒戦であった。

日本の重砲の総展開で、諸隊を指揮するため攻城砲兵司令部が編成された。

日本海軍は、八月二十七日には艦艇をもって膠州湾を封鎖し、陸軍の輸送を安全にし、独立第18師団の第一次輸送部隊は九月二日、龍口に到着したが、たまたま大暴風雨にぶっかって時日がかかり、九月十五日になってようやく上陸を完了した。

道路もこわれ、補給も困難という状況であったが、ともかく師団主力は二十五日、即墨付近に開進をおわった。 |

|

すぐ行動をおこして敵の前進陣地の攻略のための運動に移ることになったのだが、要塞本防御線の状況がさっぱりわからない。

一〇年前の旅順要塞攻撃のときのようであった。

この時期までほとんど関心もなかったし、捜索し調査する方法もなかったドイツ軍の要塞であったから、日本軍としては情報をなにも得ていないのであった。

だが、この時、日本軍は(ドイツ軍もそうだが)飛行機をもっていた。

日本陸軍飛行隊の初陣である。

この戦役に参加した飛行機は五機、操縦将校七名、偵察将校三名。隊長は工兵大佐・有川鷹一(のち中将)であった。

飛行機はモーリス・フェルマン(七〇馬力)四機、ニューポール(二〇〇馬力)一機であった。

操縦将校には、のちの中将、工兵大尉・徳川好敏などという人も加わって、歩兵中・少尉四名、工兵中尉二名、輜重兵少尉一名という顔ぶれ。偵察将校は工兵少佐一名、歩兵大尉二名であった。

この飛行隊の活動で、市街および海面の状態、主要堡塁、砲台の配置、各堡塁が外壕をもたない三角断面であることと、障害物の位置および深さの概況、第二、第三の抵抗線らしいものを知ることができたのであった。

|

軽便鉄道を利用して人力で攻城重砲を運ぶ。

重量物を陸上で運ぶのには鉄道しかなかったので、戦争には鉄道員も徴用され、鉄道隊が造られた。

|

6 ドイツ軍を圧倒 top

飛行機の偵察のおかげで敵の配備がわかった。

これで本防御線上の五つの堡塁を、北から海岸堡塁、台東鎮東堡塁、中央堡塁、小湛山北堡塁、小湛山堡塁と名づけ、具体的な攻撃計画がたてられることになった。

師団は九月二十八日には、敵の前進陣地帯を占領した。

これからさきの戦闘には、英国の北支那駐屯軍部隊の二個大隊も参加することになった。連合作戦である。

東防御線にたいする攻撃の部署は、三項の地図のとおりである。

この攻撃準備中、敵は陸上砲台や港内の軍艦からの砲撃で行動を妨害するほか、小規模な出撃をするくらいで、わが軍の攻撃準備のさまたげになったのは、むしろ大雨などであった。

十月末に攻撃陣地の推進を開始したわが軍は、猛烈な砲撃の掩護下に、第一、第二、第三と攻撃陣地を推進していった。

十一月六日の日没後には敵線はしずかになり、その狂気のような砲撃もやんだ。

ここで第一線部隊は、機逸すべからず、として突撃にうつり、中央堡塁、小湛山北堡塁、台東鎮東堡塁と相次いでわが手におち、イルチス、ビスマルク砲台も夜明け方には突破した。

十一月十四日正午、青島占領が内外に発表され、十六日、諸隊の青島入城式が行われた。

ここでドイツ軍は白旗を揚げた。

こうして龍口上陸いらい六十余日で出兵の目的を達した。

この戦役に参加したわが軍は総員約五万、直接攻城に参加した兵力は約二万九〇〇〇、砲約一三〇門であった。

わが軍の死傷約一二〇〇、ドイツ軍は約八〇〇。

敵の兵力は約五〇〇〇、砲約一三〇門であった。

この作戦中に、わが軍は済南にいたる山東鉄道を管理経営することとしたので、この警備のための部隊も派遣された。

これが、世界大戦での日本陸軍ただ一回の本格的な戦闘であったが、規模は小さく、要塞攻撃という特殊な戦闘であったので、これは幸せなことであったのだが、反面、陸軍は、全軍的には世界大戦を知らぬままにすごすことになった。

そして、それよりも、青島を主としていたドイツの利権を継承することに関連しての、中国との折衝の方が大きな政治問題として現れてきたのであった。

青島攻略が行われている間、日本海軍は太平洋地域のドイツ植民地を、海軍独力をもって占領した。

平和回復後に、国際連盟による日本委任統治領となって、太平洋戦争には重要な役割を演ずる諸島である。

このほかのドイツの太平洋地域における植民地、ビスマルク諸島(ラバウルのある島など)とドイツ領ニューギニア(東部パプア)は一九一四年九月、オーストラリア艦隊が占領し、戦後オーストラリアの委任統治領となっている。

これもまた、太平洋戦争中期の戦争の焦点となった地域である。

7 青島(チンタオ)のその後

top

青島は日本軍の手に帰したが、真の結末は大戦の終局をまたねば確定できぬ問題であり、従ってわが国はその間、守備隊をおいて占領軍の守備と山東鉄道の経営管理をすることにした。

ここで青島守備軍司令部を設け、その下に歩兵八個大隊、騎兵一個中隊、野砲兵一個中隊、重砲兵一個大隊、工兵一個中隊などをおいて、その任にあたらせた。

一方日本政府は、大正四年五月二十五日に、支那共和国政府と、いわゆる二十一ヵ条条約を締結したが、その中で、ドイツが支那側との条約でもっていた一切の利権などの処分について、日本政府がドイツ政府と協定する一切の事項を承認させることのほか、山東省において日本に特殊の立場を認めることや、山東省の不割譲など日本の特殊権益を承認させて、大戦の動きを待った。

ところが講和条約の時になって、この山東問題が論議され、一応日本の主張のように解決されたかのようであったが、大正十年十一月、米国の提唱によって、世界大戦後の軍備制限に関するワシントン会議が開かれると、東亜問題も主要項目として取上げられ日本の頭をおさえようとする米国、英国の動きのために結局、青島および山東省における一切の権益は捨てさせられることになった。

こうして大正十一年三月、青島を中国に還付した。

これが日独戦争のけりであった。

さて、日本はこのように、国家の存亡には関係のない戦争をやっていたのだが、ヨーロッパでは、国の運命をかけた大戦争が展開されていた。

年を追って、これをくわしく見ていこう。

|

|

8 一九一四年(大正三年)の第一次大戦

top

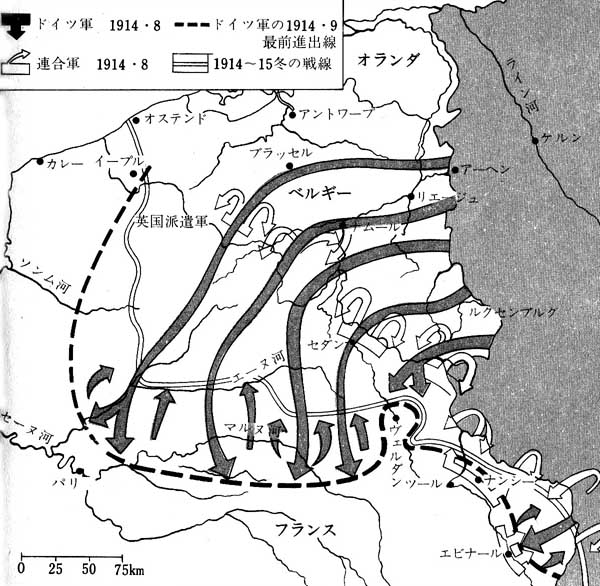

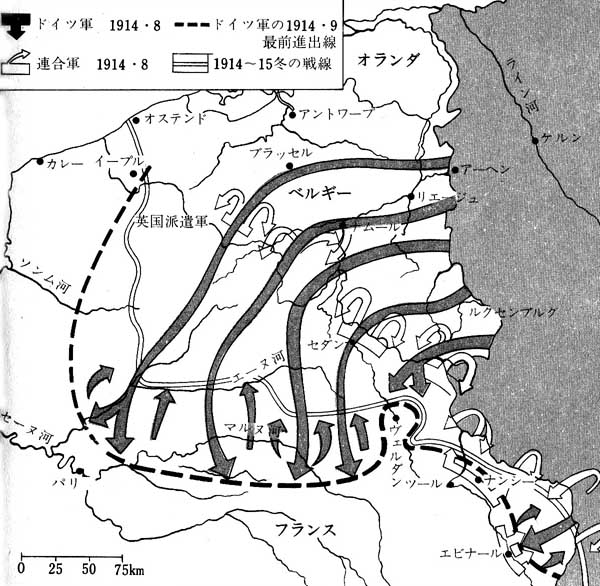

戦いはまず、ドイツ陸軍主力部隊(約五三個師団)が、ベルギーの中立をおかして、フランス軍主力を一挙に撃滅しようとする侵攻、国境会戦ではしまった(上図参照)。

ドイツは八月四日、フォン・エンミヒ兵団(平時編制の六個旅団基幹)をもつてベルギーに侵入し、リエージュ要塞を強襲した。

多くの損害をだしたが八月二十日、ついにこれを陥落させた。

これで門を開いたドイツ軍は、第5軍をルクセンブルクから、第1から第4軍を北に併列して、国境をこえて西進、仏、英軍をその左翼から包囲殲滅(せんめつ)しようとする攻撃に移ったのである。

ドイツ軍の西進によってベルギー軍は、仏、英軍と分離してアントワープ要塞に後退した。

フランスはベルダン付近からその西北方にわたり、第3〜第5軍を併列し、イギリス軍はフランスに上陸するとすぐフランス軍の最左翼に連繋展開し、両軍は八月二十一日に国境をこえて前進した。

その作戦方針は、フランス第3、第4軍をもってドイツ軍の中央兵団を突破して分断し、ドイツ軍右翼兵団の左側に殺到して大打撃をあたえようとするものであった。

こうして仏英連合軍対ドイツ軍の開戦劈頭の大会戦は、八月二十二日から二十四日にわたって、ベルギー、フランス、ルクセンブルク三国の国境付近がら西はベルギーのモン付近にわたって始った。

この国境会戦では、フランス第3、第4軍の中央突破は成功せぬばかりかドイツ軍の反撃をうけて国境内に後退し、左翼のフランス第5軍は、ドイツ第2、第3軍に挟撃され、そのうえ最も左翼にあったイギリス軍の協同作戦がまずかったために、ドイツ軍の強圧にたえられないで、イギリス軍は潰走にちかい敗退となったのである。

国境会戦がこうなっては、うかうかしていては、フランス軍は左翼をまきあげられてしまう。

フランス軍総司令官ジョッフル将軍は思いきって、第3軍から北にある諸軍を退却させることにした。

八月二十五日である。この思いきった退却の間に、フランス軍は右翼方面から多数の部隊を主力方面に抽出転用し、ベルダンとバリの両要塞を軸として態勢を整え、新企図を実施しようとした。

ドイツ軍は国境会戦で連合軍を敗ると、一部をベルギー領内にのこしてベルギー軍にそなえ、他に二個軍団を東方戦場に転送してこの方面にそなえ、残余の全力をあげて、怒涛のように連合軍を追撃し、フランス領内を驀進したのであった。

開戦一ヵ月とたたぬうちの大異変であった。

交戦国はもとより、全世界が固唾(かたず)をのんで戦局の推移を見守った。

9 速戦即決ならず top

フランス軍はその戦略的退却中、たくみに兵力の移動を行い、九月四日、マルス南岸地区に後退を終って各軍の態勢がととのうと、チャンスとみてただちに反転、猛進するドイツ軍にかみついた。

ドイツ軍は、ベルダン〜パリ間で敵戦線を突破しようと前進しここに史上有名な「マルヌ会戦」となった。

この会戦でドイツ軍は、フランスの新編成の第6軍のパリ東北方からの包囲と、兵員の疲労と損耗のため、ついに、守勢にたたされた。そして九月九日、エース河畔にむかって退却を開始した。

これがドイツ軍にとって、第二次大戦にいたるまで痛恨にたえなかった国境会戦であり、マルヌの敗戦であった。

そして、このドイツ軍の開戦初頭の作戦の失敗とともに、この大戦が短期でおわるという希望も、夢のように消え去ったのである。

ドイツ軍の退却の後、双方の軍が互いに敵の側面を包囲しようとする、いわゆる延翼競争となって、戦線はイギリス海峡にまでのび、その年を終った。

一方東方戦場では、ロシア軍の動きが案外早く、ドイツ軍としてはフランス軍撃滅後にロシア軍を料理できるという予想に反し、東プロシアを守るため早期に手をうたねばならぬことになった。

史上有名な「タンネンベルヒの殲滅戦」という局部的成功もあったが結局は、蒸気ローラーのようにゆっくりしているが、なんとも力強いロシア軍の進撃の前に、オーストリア・ハンガリー軍主力が大敗し、西にむかって退却する始末となった。

ドイツ軍はこれを救援せねばならない。

東方に兵力を転用したドイツ軍は、十月から十二月にわたりロシア軍にたいし攻勢をとって押しかえしたが、それだけで、この年は終った。

こうして、この大戦争を早期におわらせるに足るほどの武力戦の成果は、双方ともあげることはできず、戦争が長期化するという見込みは、戦争第一年において明らかになってきた。

この年十一月、トルコがドイツ側にたって参戦し、戦域は中央アジア、コーカサス方面に拡大した。

ドイツはトルコを操縦して、英国のメソポタミアにおける勢力を制圧し、あくまで、ベルリン・バグダット政策を遂行しようとし、一方、トルコは事大主義を遺憾なく発揮し、同盟軍の尻馬に乗って、旧領土の回復をはかろうとした。

他方、英国はメソポタミア地方に自国の勢力をのばし、ドイツのベルリン・バグダット政策をおさえていたが、年末ちかくになってドイツ軍の反撃をうけ、いたるところで敗戦という始末になった。

ドイツ海軍は、開戦いらい英国艦隊によって封止されており、活動するのは潜水艦と、海外の基地にあった軍艦だけで、通商破壊戦でドイツの軍艦は全世界を暴れ回った。

しかしそれも一九一四年中にはおとろえた。

ということは全海洋の制海権が連合側の手に期したからである。

日本海軍も、その一翼をになっていた。

10 一九一五年(大正四年)の欧州戦線

top

大戦は第二年目に入った。しかしこの年も結局、勝負はつかなかった。

これを概観すると次のようである。

一、西方戦場(ドイツ対英仏) top

運動戦は「マルヌ会戦」で終り、陣地戦となった。

ドイツ軍は西は持久戦とし、東方戦場に重点をうつし、バルカン方面を席巻して自給自足の途を講ずることとした。

英仏軍もまた、もっぱら兵器弾薬の充実をはかり、九月から十月にかけて攻勢にでたが、未経験の数帯陣地の攻撃となって失敗に終った。

この会戦が「シャンパーニュ秋季戦」「アルトワの会戦」とよばれるもので、日露戦争いらいの兵学界の通念を破り、このあと四年も続く陣地戦の、攻防の戦略、戦術の原点となるほどの意味を持ったものであった。

これについては、あとで述べる。

なおこの年四月、イープルの戦場でドイツ軍は、はじめで毒ガスを使用した。

二、東方戦場(ロシア対独墺) top

ロシア軍は昨秋の敗戦後の戦力回復につとめ、主力はドイツ軍にそなえてポーランド方面に配置していた。

ドイツ軍は五月〜七月、攻勢にでてロシア軍は大敗して全く守勢にたつことになった。

こうした形勢でブルガリアは独墺側にたって参戦し、バルカンの情勢は同盟側に有利に進展してきた。

一方イタリアはこの年五月、連合側にたって参戦した。

オーストリア・ハンガリーとの勢力争いに結着をつける好機とみたのであったが、北イタリアでとった総攻勢は、全く進展を見ずに終った。

だが、これらの動きで、大戦の戦域はさらに拡がった。

この年四月、英仏およびギリシャの連合軍は、トルコを目標としてダーダネルス海峡の西、ガリポリ半島に上陸作戦を行った。有名な「ガリポリ上陸作戦である。

しかし上陸後の戦果拡張に成功せず、十月以後攻撃を中止、翌年一月には撤退してしまった。

上陸作戦の失敗した例としてめずらしい戦例に属する。

この一九一五年に、海上で目だってきたのは、ドイツ海軍の潜水艦の攻撃である。

開戦いらい主として在外艦船をもって世界の全海面をおびやかしたドイツの貿易破壊戦は前年末で一段落をつげ、この年に入ってからは本国から出撃する潜水艦攻撃がようやく激しくなってきた。

英客船「ルシタニア号」の撃沈(米人一三九人死亡)で、米国との間に紛議が起ったのも、この年であった。

11 日露戦争とは桁ちがいの欧州戦争 top

連合軍が「シャンパーニュ秋季戦」とよぶ会戦で経験した陣地戦は、多くの点で日露戦争の規模を超越したものであった。

まず守る側のドイツ軍の陣地は、従来のような一帯でなく数帯陣地になったことであった。

これにたいしてフランス軍は、古今未曾有(みぞう)の大砲兵を集めて準備砲撃七五時間という連続砲撃をやった。

三日間で一五万五〇〇〇発の砲弾をドイツ軍陣地に浴びせたという。

ドイツ軍陣地はすべて破壊され、フランス軍歩兵はその破壊した陣地内をゆうゆうと前進し、突破できるだろうと考えられた。

そして、歩兵は“遮二無二(しゃにむに)の攻撃法”をとった。

旅順のような強襲であった。

たえず新鋭の部隊をつぎこんで、攻撃を中絶しないという方式である。

鉄条網などは歩、工兵で通路を開設するのではない。砲撃で壊してしまうのである。

だが、結局、数帯陣地は突破できなかった。

フランス軍は戦争前、攻撃精神主義に偏していた。

大戦開始後、火器の威力をさとって、砲兵を重視するようになり、こんな大砲兵、長時間砲撃をもするようになった。

だが、歩兵は、支援砲撃に無関心で、怒涛のような集団をもってすれば、敵を圧倒できるという態度で突進に突進をかさねた。

このため、砲撃を生きのびた微弱な防者のために大損害をうけて攻撃はゆきずまったのである。

日露戦争いらい歩兵が“肉弾”と“士気”をもってするならば、敵の火力はいかに激しくとも、これを圧倒できる、という誤った考えが陸軍を支配していたのは、日本軍だけではなかった。

12 大正四年(一九一五年)の日本

top

アジアでは、大正四年の一月、日本の対支二一ヵ条提出で紛糾が続き、米国は中国の領土保全、門戸解放をとなえて文句をつけるなど、対支政策に関連してもめごとの多い年であった。

だが、この年は日本が空前の大好況時代に入った年でもあった。

ヨーロッパで大戦の始った頃、日本は不景気のどん底にあった。

陸軍部内での士気がふるわないのも、単に軍部内の空気がよどんでいたからではない。

世間の景気の反映であったのだ。

そこへ大戦の勃発である。

戦争がはじまるとなると、海運は杜絶したし、輸出貿易はとまる。

ますますひどい不景気となったのだが、戦争そのものが落ちついた形になると、日本は逆にもうける立場になった。

交戦国から商品が買えなくなって東南アジアやアフリカは、日本から買いはじめる。

連合国から軍需品や日用品の注文はくる。

にわかに日本の輸出はのびはじめた。

それまでふるわなかった日本の工業、産業界は大いに力づいて、会社の拡張、新設が相次いだ。

いわゆる“成金時代”のスタートであり、大資本の発展ともなっていったのである。

こうした情勢の中で陸軍は、かねて内閣の命取りになるほどの問題であった朝鮮への二個師団増設に成功した。

大正四年十月十四日公布の軍令陸乙第一五号による新設要領によると、

「大正五年四月既設各師団から人馬を出して第十九師団(歩兵一旅団を除く)と歩兵第三十九旅団を臨時朝鮮派遣隊をもって歩兵第四十旅団を編成す。

爾余の部隊は大正八年四月から十年四月に亘る間に逐次新設。

第十九、第二十師団の輜重兵大隊はこれを設置せず、輜重兵第二第十二、第十五、第十七大隊に各一中隊を増設する」

とある。

朝鮮、龍山での第20師団開庁式は大正八年六月に行われた。

13 一九一六年(大正五年)の欧州戦線

top

戦争は第三年目に入った。

おそるべき大消耗戦の連続である。

同盟軍は、その経済力では、連合軍におよばないので、作戦的に機先を制して、敵の戦力の消耗をはかった。

陸上では、ベルダン要塞の攻撃がこれであり、海上では潜水艦攻撃の強化による英国封鎖の努力がそうであった。

一、西方戦場 top

ドイツ軍は二月、攻勢を開始、ベルダン要塞とその西の戦線に攻勢の重点を向けた。有名なベルダンの攻防であった。

この血みどろの攻防は、ドイツ軍累計六五個師団、フランス軍六〇個師団という大兵力をつぎこみ、ドイツ軍に五〇万、フランス軍に三五万という損害をだした激突であったが、決勝的成果を得ることができず、六月下旬にはドイツ軍も攻勢を中止せざるを得なかった。

要塞といっても、旅順や、青島のように孤立したものでなかったから、フランス軍は守りきれたのである。

この戦闘で、救国の英雄として名をあげたのがペタン将軍である。

このベルダン戦は、これまた戦略戦術的にみて教訓はおおいが、その中の一つだけにふれよう。

それは、フランス軍が多数のトラックを集結活用して増援部隊と軍需品を輸送して成功したことである。

この輸送には、三車線に拡張した一専用道路をあて、最も危急の時に三四〇〇両の自動車を集中、一〇日間に約一〇個師団、弾薬、材料六〇万トンを戦場に送りこんだのであった。

自動車がなければ、ベルダンは敗れたであろう、といわれた。

ヨーロッパでは、もうこんな時代が始っていたのである。

ベルダンでドイツ軍の強圧の続く間に、必死にこれをもちこたえながらも、英仏軍は攻勢を目ざして営々と準備をしていた。

七月一日、英仏軍は、ソンムの正面四〇キロにわたり、第一線に二二個師団をならべて攻勢に移った。

これを「ソンムの会戦」という。

英仏軍は、多数の火砲と、数ヵ月にわたって蓄積した弾薬量に物をいわせ六月二十五日から一週間にもわたる連続的砲撃の後に攻勢に転じたため、ドイツ軍はベルダンどころではなくなって、防備におわれ作戦の主導権は連合軍の手に移った。

ドイツ側でベルダン戦の主唱者、参謀総長・ファルケンハインが罷免されて、有名なヒンデンブルクとルーデンドルフのコンビが登場しだのが、この「ソンム会戦」の混乱が続く八月下旬であった。

ソンム会戦は十月下旬まで続いた。

まことに言語に絶する激戦であった。 |

第一次大戦の塹壕戦:ソンム会戦の英軍歩兵陣地

|

英軍使用兵力累計一〇〇個師団、フランス軍五〇個師団、合計二五〇個師団を使用したといわれ、ドイツ軍は約九六個師団、損害は英軍約五五万、フランス軍約三五万、これにたいしドイツ軍は約六〇万に達した。

双方で一五○万という想像を絶する死傷者数である。

このソンムの会戦で、九月十五日に英軍は、初めて戦車を使用した。

あのグロテスクな形のタンクの初登場である。

この「ソンムの会戦」も、軍事界にあたえた影響はたいへんなものであった。

ともあれ、西方戦場では、この年も、双方とも決勝的成果は得られなかった。

二、東方戦場 top

独墺軍対ロシア軍の戦線は、北はリガ湾から、南はルーマニアの北境まで約一〇〇〇キロにわたってのび、両方の軍が対峙の態勢で一九一六年をむかえた。

そして西の方ではベルダンの防御戦が始った。

作戦準備の充分でないロシア軍ではあるが、西方友軍の危急とあっては敵側に圧迫を加えるため、攻勢にでざるを得ない。

三月十八日から、総兵力六六個師団、騎兵九個師団余をもって、戦線北部の約二〇〇キロの正面で攻撃に移った。

しかしこの攻勢は、ドイツ軍の約三五個師団、騎兵八個師団の反撃をうけて、いたるところで失敗、結局、ロシア軍は、多大の損害と弾薬の消耗という結果をまねいただけで、攻撃中止ということになった。

ロシア軍は、この年の後半にも、二度にわたって攻勢をとった。

これはやはり準備は充分ではなかったのだが、イタリア戦場での墺軍の攻勢があったので、無理をして攻勢にでたが、結局、大きな成功は得られなかった。

ただこの時、ガリシア方面で進出したために、ルーマニアは、開戦いらい二年間の日和見の態度をすてて八月、対独宣戦にふみきった。また戦域が拡大したが、これは過早な決断であった。

一方ロシアでは、たびかさなる軍事的失敗のために、国内がようやくおだやかでない形勢となっていった。

伊墺戦線――北部イタリアでの伊墺戦もオーストリア・ハンガリー軍の攻勢、イタリア軍の攻勢と、互いに進退があったが、全局面に影響はなかった。

八月、イタリアはドイツに宣戦を布告した。

海上では、五月、史上有名な「ジュトランド」海戦がおこった。

ドイツとイギリスの艦隊主力の海上決戦である。日本海海戦以後、唯一の大海戦であり、第二次大戦では、こんな大規模な海上遭遇戦は行われていないから、史上最後の海戦であったわけだが、両軍死力をつくして戦い、航空機も参加し、最後は英軍の勝利に帰した。

日本海海戦のように全戦局に影響するものではなかったが、連合軍の地位を安泰するものであったことは間違いない。

これでドイツ海軍は、ますます根拠地にちぢこまって、潜水艦戦や機雷戦で連合側の商船破壊に努力したのであった。

そしてまた、この潜水艦の行動が、まだ中立の立場をたもっている米国の世論を剌激し、これに参戦の口実をあたえる種になっていくのだが、経済封鎖をうけている英国の苦痛も一とおりではなかった。

「ソンム会戦」で大いに目につくのは航空機の発達したことであった。

飛行機は各国とも開戦時から使っており一九一六年にはますます進歩していた。

都市爆撃のほかに、この陣地戦では、制空権の獲得に使用されたのである。

目的は、空中観測の自由を確保しようとするものである。

会戦第一日にドイツ軍の繋留気球を破壊して、“空中の眼”をうばってしまった。

それからその優勢を利し、さかんな空中戦を演じて、劣勢なドイツ軍の飛行機を撃破しこれを戦場から駆逐し、フランス軍はゆうゆうと空中観測をして敵砲兵に破壊射撃の大鉄槌を下すという戦法をとった。

つぎに、軽機関銃が大量に使用されたのも、この会戦であった。

そして、戦闘群戦法という、従来歩兵中隊長の号令によって機械的に戦闘するものと考えられていた中隊以下の戦闘法に、変化がもたらされたのであった。

戦車もこの会戦に初めて登場、歩兵直協兵器として動いたが、その声価が論じられるのは、のちのことである。

14 大正五年(一九一六年)の日本

top

日本の、空前の好景気は続いた。

大正四年の輸出総額は、史上最高の七億円、この大正五年は一一億二〇〇〇万円という好調さである。

ロシアから、連合国として軍需品供給を求める使節団もきた。

大正五年一月十七日付「露国政府の注文に依る軍需品の供給に関し帝国政府のとるべき処置」という陸軍省兵器局銃砲課起案の「閣議提出案」の書類が、いまも残っている。

本気になってロシア向けの兵器生産に乗りだしたのである。

これら軍需品供給などを通じて、日露協約がむすばれた年でもある。

ロシアへの軍需品供給はもちろん日本だけではない。

アメリカなどが主役だが、大正七年、シベリア出兵でウラジオストクに上陸した日本兵は、ここにたまっている軍需品、民需品の山にびっくりしている。

15 一九一七年(大正六年)の欧州戦線

top

ヨーロッパの戦争は第四年目を迎えた。

ドイツでは、政治家たちは、すでに前途に望みを失いかけていた。

だが軍部は、海上に無制限潜水艦戦を挑む一方で、西方戦場で一大決戦を企図すると頑張っていた。

連合軍は、一九一六年いらい、西方戦場の主導権をにぎっていた。

英国の軍需生産も大いにのびてフランスに追いつくようになり、一九一六年十一月十六日、連合軍の総司令官会議で、一九一七年こそは、各方面で一斉に決戦をいどむ、と決めていた。

一九一七年二月一日、ドイツは「無制限潜水艦戰」を宣言した。英国全沿岸水域と地中海の大部分では、すべての船舶を無条件で攻撃する、ただし米国の客船の英国航行は特定条件の下に許可する、という宣言であった。

待っていましたとばかりに、米国は二月三日、ドイツと国交を断絶し、四月八日には対独宣戦を布告した。

英国としては、世界の覇を争う立場に米国がのしあがってくることを心底からは喜べないのだが、今はそんなことはいってはいられない。

フランスは心底から喜んだ。米国は大陸に兵を送ることになったが、平時大兵を持っているのではないから、年末までに、パーシング少将を長とする五個師団を送れるだけ、という見込みであった。

第二の風雲は、ロシアにおこった。

三月七日二露都におけるストライキに端を発し、三月十二日には軍隊反乱三月十五日皇帝退位という、あっという間の情勢の大転換であった。

三月革命である。時局を収拾するケレンスキー内閣が成立した。

依然、連合側にたって戦争を続けるという立場である。

連合側は、これで皇帝をとりまく親独派がなくなったと見たが、ドイツ側はこの革命を利用して、極力内部を擾乱(じょうらん)し、野戦軍を崩壊させようと努力したのである。

一、西方戦場 top

この年の初頭、仏英軍は、満を持して攻勢を準備していたが、ドイツ軍は先手をうって二月、かねて準備をしていた、ヒンデンブルク線とよぶ後方陣地に後退して連合軍に肩すかしを食わし、約五〇キロの戦線を短縮した。

いっぱい食った形の英仏軍であったが、総攻撃、決戦の時でもあるので、四月、総司令官ニベールみずからの指導の下に、ソアッソン〜ランス間約四〇キロの正面に、約五〇個師団を集中し、数日間にわたり、優勢な砲兵と多数の弾薬をもって、正面のドイツ軍の三陣地帯を同時に砲撃し、一日でこの三陣地帯を突破する、という新構想の攻勢を開始した。

ところがドイツ軍は充分の準備を整えていたので、第一陣地帯と第二陣地帯の一部は占領できたが、それだけにとどまり、この新攻撃方法もついに成功しなかった。

連合軍の立場も、つらいものになってきた。

何度攻勢をとっても、ドイツ軍の陣地を突破することはできない。

国民とくにフランスでは悲観の論もあがる。

ロシアは革命の結果として、その戦闘力がおとろえるのは必至だからドイツは東方戦場で余力がでてくる。

その兵力が西方戦場に増加されるとなれば、彼我(ひが)主導の地位が逆転する心配もあった。

そして、この不安は現実となって現れた。西方戦場ではなかったが、伊墺戦線でのイタリアの大敗である。

参戦いらいイタリアは北伊戦線でオーストリア・ハンガリー軍と、一進一退の作戦を続けていたのだが、ドイツは、東方戦場で手があいたのと、これまた戦争にようやく倦(あ)いてきたオーストリア・ハンガリーの尻押しをする必要から、独墺軍の兵力を東方から転用して北伊戦線での攻勢を準備した。

攻勢正面六五キロ、守るイタリア軍約二三個師団にたいし、ドイツ軍八個師団を中堅に、墺軍二〇個師団の合計二八個師団を集結し、十月二十四日から攻勢に移った。

イタリア軍はこの攻勢を予知しないではなかったのだが、対策が遅れ、あっという間に突破されて総崩れになり、退却に退却を続け、十一月中旬にベニス以東の全地域を失い、英仏軍の増援をうけて、ようやく停止するという大敗となってしまった。

開戦以来二年有半、約一〇〇万の損害をだしながら、なんとか持ちこたえてきたイソンゾ河畔のわずかな墺国領土を、一朝にして失ったばかりでなく、その北イタリアの領土を同盟軍に蹂躙されることになって、この会戦での捕虜は二五万に達した。

しかも各種火砲二三〇〇門を失い、会戦前六二個師団あった総兵力中二八個師団が支離滅裂となってしまった。

同盟軍の士気が大いにあがったことはいうまでもない。

さて、話は戻って西方戦場では、英仏軍は、どうしても攻勢の手をゆるめるわけにはいかない情勢であった。

ドイツ軍が東方から兵力をもってくるかもしれないとなってはなおさらである。

ここで人望の高いペタンを総司令官にした。

ペタンは、将来の作戦の準備を整えることにつとめ、年内にはドイツ軍に痛撃をあたえる作戦をねらった。

一九一七年になって、ロンドンにたいするドイツ軍航空機の襲撃は激しさをくわえ、英国沿岸での独潜水艦の活動は、日とともに激しさをくわえてきたので、七月、英軍はその根拠地帯に対する攻勢を実施した。

七月いらい十月まで何回か続いたが、この目的の攻勢も実を結ばなかった。

しかしこの数次の攻勢で、ドイツ軍の兵力がこの方面に引きつけられたのに乗じて、一九一七年十一月に英軍が行った攻勢が「カンブレーの戦闘」であった。

十一月二十日、英軍は歩兵六個師団、騎兵六個師団に多数の戦車(タンク)をつけ、約一二キロの正面で全くドイツ軍の意表をつき、まずタンクをもってドイツ軍陣地を蹂躙し、歩兵はただちにこれに続行して攻撃を行った。

そして予想どおりの成功をえて、翌二十一日には、深さ約一〇キロの地区を占領し、今にもカンブレーの市街に達せんとしたが、英軍は二十二日を疲労の回復や隊伍の整頓にあて、この間、四個師団を増派して戦果の拡張をはかろうとした。

しかしドイツ軍も、この方面の急を見て他方面から兵力を増派して逆襲を行い、結局、英軍は占領地域の大部分を放棄する始末となってしまった。

この会戦では、戦車も決定的な成果をあげられなかった。

しかし、この陣地戦で、砲兵のできないことをその装甲と機動力でおぎなえるという事実を示し、陣地戰の攻撃法に一新機軸を開いた。

これで戦車が、本質的に従来のやり方の砲兵にまさることを示し、戦術に根本的変化を示す兆(きざし)を見せたのであった。

戦車は前年のソンム会戦では、突破作戦の問題を解決することができなかった。

ドイツ軍はこれで戦車を全く軽視し、フランス軍もまた重きをおかず砲兵主義に傾倒したが、創始した英国は望みを絶たなかった。

ことにフラー大佐が熱心に戦車を推進した。

そして、このカンブレー会戦では大きな進歩ぶりを示した。

将来の戦車発展の基礎が、この陣地戦の錯雑困難な地形と状況のもとで築かれていったのである。

一九一七年の最後の大きな嵐は、ロシアの十月革命であった。

すなわち、十一月七日(ロシア暦で十月二十五日)、首都ペトログラードで、レーニンの指導するボルシェヴィキの武装蜂起がおこって、ケレンスキー政府が転覆、軍事革命委員会がソビエト政権の樹立を宣言したことである。

レーニンの政府は、独墺側と休戦交渉を開始し、十二月十五日には休戦協定に調印してしまった。

引続いて講和交渉を開始したが、ソビエトの全権ヨッフエが無併合、無賠償、民族自決の講和条件を提案して、この年は終ったのだった。

16 大正六年(一九一七年)の日本

top

日本の好景気はなお続いていた。

輸出はますますのびる。

輸出超過であるし、海運収入は激増するし、国際収支は受け取り超過である。

こうしたことを背景に、 中国に大規模な紡績工場がぞくぞくと作られた。日本国内での設備の増加は勿論である。

工業生産額は農業生産額を上回るようになってきた。軽工業が主ではあったが、日本は工業国になりはじめたのである。

だが一方、大正五年の末から物価の騰貴が国民を悩まし始めていた。

この年、大正六年には労働争議が飛躍的に増大した。労働団体も次々に新設された。

一般物価高の影響は農産物にもおよんで、米価はしだいに上がりはじめた。

繭(まゆ)も同様であった。

農村も都市におととらず好以気で浮き浮きしだしできた。

だが、米を買って食う人たちには、だんだんと重荷になっていくのである。

17 機関銃隊の誕生 top

ヨーロッパの戦場では、大正三年(一九一四年)いらい、各種の兵器が猛威を発揮してきたが、陣地戦だからなによりも戦勢を支配していたのは機関銃である。

日本陸軍では、後章で述べるように航空部隊など新兵種のスタートは切っているのだが、歩兵の装備は日露戦争が終って一〇年以上たっているのになんの進歩も増強もなかった。歩兵銃と銃剣だけであった。

そして軍旗を奉ずる歩兵は、数だけは増して二一個師団と台湾守備隊、計八六個連隊をかぞえている。

大正六年になって、初めて歩兵に機関銃隊が常設部隊として設けられることになった。

歩兵連隊に機関銃隊一個を増設されることになった。

当時の平時の歩兵連隊は三個大隊、一二個中隊編成で、これに一機関銃隊が加えられたのである。

機関銃隊の人員は、次のとおりだった。

隊長 大尉 一

中少尉、准尉 四

特務曹長 一

曹長 一

軍曹、伍長 九

上等兵 一七

一等卒 三四

二等卒 六八

上等看護兵 一

合計 一三六 |

この一隊六銃装備の機関銃隊をつくり、新装備を持たせるとなっても、八六個連隊もあるのだから、貧弱な生産力に加え、かぎられた予算の中では、装備改善はむずかしい。

とにかく図体が大きいのだから、驚くべき時日を要した。

日露戦争型の陸軍が、ヨーロッパの彼方(かなた)で近代戦の進むうちに、第二流、第三流の装備の軍に転落し、それから立直ろうとするあせりが昭和の敗戦まで日本陸軍の悩みとなるのであるが、筆者は、この機関銃隊の新設の実情が象徴的なものだと思っている。

軍事関係の年表や記録をみると、たいてい「大正六年、歩兵連隊に機関銃隊を置く」とある。

それは間違いではないが、驚くべきスローモー、一年間につくれる隊数は九個隊、大正十五年までの一〇年間の計画なのである。

しかも、この終結しないうちに、大正十一年以後軍縮の嵐に見まわれるのである。

国力の限度以上とも思われるほどに図体の大きくなった陸軍、いわば肥満体質となった陸軍の鈍重さを示す好例だと筆者は思う。

新設機関銃隊の装備兵器は、当初三八式機関銃であった。

大正八年になって三年式機関銃が使えるようになって既設部隊のものはこれと交換、あとの新設部隊には三年式機関銃が充当された。

機関銃制式制定から五年目である。

騎兵旅団の機関銃は大正七年の軍備充実で、旅団に一隊が設けられることが決まった。

騎兵旅団は二個連隊編制なので、奇数番号の連隊に常設することとされた。

大正十二年になって四個旅団分四隊が充足される計画であった。

|

英国の画家が描いた大戦終結を祝うロンドン市民

|

18 一九一八年(大正七年)の欧州戦線

top

ドイツ軍は、いまや、どうでも一大決戦を強行せねばならぬ立場に追い込まれた。

東方ではロシアとの休戦で兵力の抽出が可能となり、ドイツの軍部と国民に戦勝の自信を持たせることになった。

そしていよいよ、西方戦場で決勝を求めようとしたのである。

ドイツ軍はロシアにたいし、約四〇個師団をのこし、精鋭の約四〇個師団を、さらに大勝をえた伊墺戦場からも八個師団を呼びよせて必勝を期した。

これにたいし連合軍は、兵力では同盟軍におよばぬが、戦闘器材の優秀さと豊富さとに物をいわせて、極力持久戦を行い、近く来着する米軍の戦場到着を待ち、その増加をえて、断然攻勢にでて、あくまで武力により、この戦争を解決しようとした。

東方戦場の状況については後章で触れるが、要するにこちらはドイツの思うとおりになった。

問題は西方戦場である。

一九一七年秋いらい準備を整えてきたドイツ軍は、一九一八年三月下旬から第一次攻勢をとり、それから七月中旬にわたって四回の大攻勢を行った。

ドイツ軍の総力をあげての連続的攻勢であったが、結局、連合軍の戦線を突破することができなかった。

これらの失敗で、ドイツ国内はようやく騒然となってきた。

ドイツ軍はいよいよ最後の攻撃に移らねばならなくなった。

名も“平和攻勢”と称して軍隊および国民の志気の振興につとめた。

これが第五次の攻勢で七月に実施された。

しかし、これもかねて準備したフランス軍の攻勢移転にあって、もろくも根底からくずれ、全面的失敗に帰し、軍隊と国民に、いよいよ武力による戦争解決の不可能であることを思い知らせることになった。 |

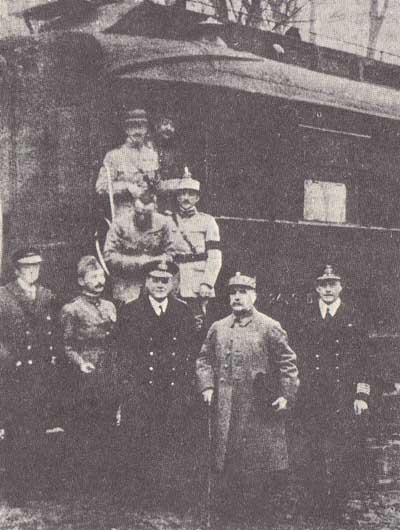

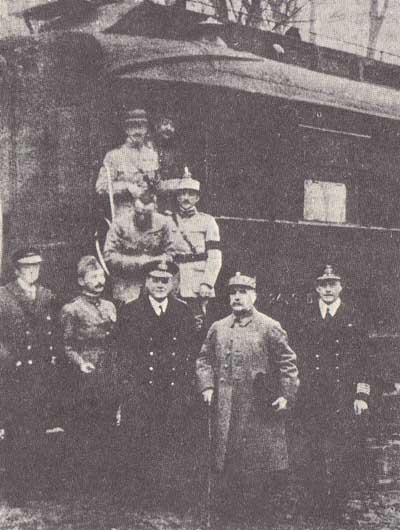

1918年(大正7年)11月11日、休戦協定締結、

杖をもつのがフランスのフォッシュ将軍。

この食堂車は、1940年6月22日、第二次大戦でヒトラーが

対仏休戦協定調印に使用した(パリ北方コンピエーヌの森で)

|

ドイツ軍の五回にわだる最終的攻勢をこらえきって、いよいよ連合側の番になってきた。

そして九月いらいの連続的攻勢によって、ドイツ軍はついに総崩れとなって、さじを投げ、十一月十一日、休戦となった。

実に五年にわたった大戦争も、ここに終りを告げたのである。

第一次大戦には、まだあとが続いた。

この年七月から開始された「シペリア出兵」など、ロシア革命後の列国のいわゆる干渉戦であったが、シベリア出兵については後章で述べる。

五年にわたる大戦が終って、世界に平和が戻ってきたが、この戦争中、大いに好景気という恩恵に浴してきた日本は、たちまち人きな社会不安に巻込まれることになった。

ことの発端は、米価の暴騰であった。

米の値上りの原因は、生産が消費に追いつかなかったことによる。

気候の不順や、労働力の不足がすぐ作柄にひびき、これが投機商人や地主の買い占め売り惜しみとなり、ついに大正七年七月、富山県に始った米騒動に発展、これが全国的な大騒動へと展開したのであった。

世界の平和の再来は、日本にとって苦難のスタートでもあった。

19 第一次大戦の決算 top

この驚くべき世界大戦が生んだものは何であったか。

連合側のベルサイユ体制の生んだものがどう動くかは、すでに後の歴史がこれを証明した。

しめくくりとしては、どれ位の兵力が動き、どれ位の損害を出したかを示すことで充分であろう。

『エンサイクロペディア・ブリタニカ』掲載の数字である。

総動員兵力、六五〇〇万、損害合計二七五○万という、気の遠くなるような数にのぼった。

日本は幸いに死傷一二〇〇名ですんだ。

top

**************************************** |