|

****************************************

Home 西南戦争 屯田兵 日清戦争 日露戦争 第一次大戦 アジア大陸 満州国 日中戦争 ノモンハン

日中戦争――どこまで続くぬかるみぞ!

(『三八式歩兵銃――日本陸軍の七十五年』加登川幸太郎著 p291~318)

満州事変を計画し実行した、関東軍の参謀や参謀本部の作戦関係者、これを積極的に推進し、少なくも武力発動やむをえまいと支持した当時の陸軍の首脳部たちも、満州の辺境に日本軍が進んで、ソビエトと直接国境を接した場合、どんなことになるかまでは思いいたっていなかったようだ。

事態は、急速に悪化した。昭和九年頃になると、参謀本部や関東軍の作戦当事者は、大陸における日ソの軍備は“均衡破綻(はたん)”であり、昭和十年に入ると“最悪の危機”である、と絶叫するようになった。

陸軍の実力がどれほどのものであるか、彼らはよく知っている。

軍備の立ち遅れが骨身にしみた危機感から、国家改造の糸口に、と一騒動を考えたくらいだから、自分の弱味は充分に知っている。

だからこそ、新興赤軍の増勢ぶりが予想以上であったため、今度は新しい危機感に身を焼かれる思いにおちいったのである。

おりから、“一九三六年(昭和十一年)の危機”という声が国の内外に宣伝されていた。

実際、世界は、大きく動乱の嵐にむかって動いていた。

すでに“時局兵備”に着手し、この“危機”に備えはじめている陸軍であったが、世界大戦型の列国同様の兵器をいくらならべてみても、そんなものは、来ようとする危機にたいする“決め手”にはならない。

“創造的な新兵器”にむかって知恵を絞らねばならない、とする空気もあった。

1 破天荒な兵器を考えろ top

昭和十年六月十五日、陸密第四二〇号をもって「特殊技術研究要領」という指令が、橋本虎之助陸軍次官の名で技術本部、科学研究所、航空本部にだされた。

陸軍だけでなく国家の知恵をしぼって特種秘密兵器を案出しよう、とその担任や手続きなどを規定したものである。

満州事変で、兵隊は「どこまで続くぬかるみぞ」と、三八式歩兵銃をかついで、満州の広野を歩きまわっているが、国境陣地のかなたにはソ連軍の精鋭がおり、また、世界の空軍の進歩が日をおって歴然となってきているときとあっては、新兵器開発の着想は遅いくらいである。

だが、兵器といえば常に先進国の後塵を拝してきた日本陸軍が、この際奮発して独創的兵器をつくりだそう、と気合をかけ始めたことは、大いに評価すべきであろう。

しかし、陸軍全般としては、とにかくこうしたことにじっくり取り組んできた基盤もないし、また、その成果を待とうとするだけの熱意も忍耐心もなかったのか、実を結んだのはわずかであった。

惜しいことであった。

せめて基本的な地盤だけでも、もっと早く固めるべきであった。

大正八年頃が一つのチャンスであったろう。

それはともかく、どんな着想が示されたのかを見よう。

いずれも「軍事上、特殊の要望に基づき陸軍大臣の特に研究を指定する作戦資材」である。

正直なところ、その内容については、筆者にもわからぬ点もあるが、概要は次のとおりだった。

2 射程一六〇キロの火砲 top

「研究要領」が指定されたあと、技術本部などに具体的に命令された文書を調べてみると、秘密保持のための略号と、その指定する作戦資材はこうなっている。

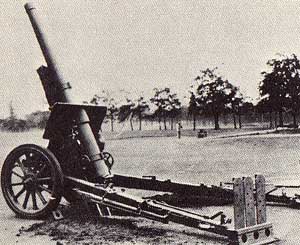

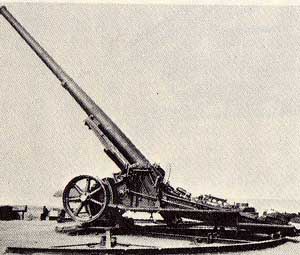

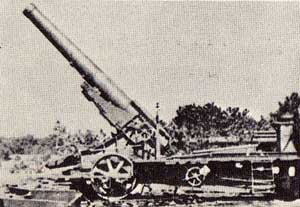

技一号。 最大射程一六○キロを有する二十四センチ級加農。

技二号。 迅速に地中を掘進する特殊地中戦器材。

技三号。 地表面に抬頭することなく、迅速に掘進する装置。

科かこ号。野戦に於て高圧電気の殺傷威力を攻撃的に利用する装置。

科い号。 爆薬を内燃機関に装し、有線操縦を行う装置。

科ふこ号。特殊放流爆弾により遠距離の目標を爆撃する装置。

科の号。 暗視装置。

科は号。 特殊のガスを放散し、敵の発動機を停止せしむる装置。

科ろ号。 ロケット式(噴進式)爆弾装置。゛

科む号。 無線操縦装置。

科A号。 現在以外の新毒ガス。

科く号。 怪力放射線を人体または電気装置等に作用せしむる装置。

科う号。 電気雲により人体または電気装置に作用し、または爆薬を爆発せしむる装置。

科き号。 怪力光線により敵を眩惑せしむる装置。

科と号。 防空電気砲装置。

科かは号。高圧電気の利用により敵の通信網等を一挙に破壊する装置。

科せ号。 空中爆弾を浮遊せしめ、敵飛行機を破壊する装置。

科やほ号。赤外線の放射により方向維持をなす装置。

科かて号。鉄条網弾を発射し、之に高圧電流を通ずる装置。

航一号。 飛行機による敵飛行機の爆発装置。

航二号。 成層圏飛行機。

航三号。 無線操縦の飛行機。 |

今日からすれば、“スーパーマン”の武器みたいなものもあれば、すでに現実となっている兵器、資材もある。

しかしこれは一九三五年、四〇年前のことである。

着想としては、原子爆弾もあったのではなかろうか。

陸軍だけでは、とても手がでなかったのであろうか。

終戦前に風船爆弾をアメリカに飛ばして、今日、笑い話のように伝えられているが、この時からの着想だったのかも知れない。

また終戦前、ひそかに研究されたものに“熱線爆弾”、すなわち熱線を利用する必中爆弾(ミサイル)がある。

実験中、熱海温泉の旅館の煙突に飛びこんで大火事になったという話も聞いたことがあるが、完成にはいたらないで終戦になった。

米軍はその後になってこの研究を完成したそうである。

大体において陸軍は、奇想天外のものは別としても、基本的に技術関係者の知能を大切にしていなかった。

戦争の決は三八式歩兵銃で決まる、という観念が、骨の髄までしみこんでいたからであろう。

これから数年後、ノモンハンで血をもって教訓を学ぶことになるのだが、万事、時すでに遅かったというべきであろう。

そして、あれもこれも、当面の危機感や、引き続く嵐で吹き流されてしまったかの感がある。

3 “一九三六年の危機” top

一九三六年ころを危機とみる第一の理由は、日本が一九三四年にワシントン軍縮条約の廃棄を通告しており、ワシントンおよびロンドン条約は一九三六年末で効力を失うことになるので、「無制限軍備拡張競争」が始る時代に入っていたということてある。

第二は、ヨーロッパでのヒトラーやムソリーニらのベルサイユ体制破棄を目ざす行動によって、世界的変革がさけられぬ情勢になっていたことであった。

この危機を唱導したのが、海軍や陸軍であったことは間違いない。

海軍は黙って無条約時代に備えて、「大和」「武蔵」などの建造を考えていればよかったが、陸軍は、現実にソ連軍と顔をつき合わせて、わが身の弱さを嘆ずる事態となったのだから、そうはいかない。

ことに陸軍は大衆軍であり、軍の背後の国家総動員的態勢がなくては戦争力にはならぬことは、世界大戦が証明していた。

俄然、“非常時”“準戦体制”などという言葉が世に流布されることになった。

こうした空気の中で、陸軍では昭和八年十月、石原莞爾大佐が参謀本部の作戦課長に就任した。

彼は満州事変の立役者である。

防衛庁戦史室編集の『大本営陸軍部』は、

「大佐がはじめて陸軍中央部の用兵作戦の枢機に入って非常に驚いたことは、日本の兵力の真に不十分なことであったと回想し…」

「満州事変後二、三年にして驚くべき国防上の欠陥を作ってしまった…」 |

と同氏の回想を引用している。

これでは事変開始前後から、参謀本部や関東軍の作戦関係者はみな、日本陸軍の兵力は、どんな事態の進展にも充分である、と考えていたかのようであるし、また“驚くべき欠陥”が、“二、三年の間に”日本が国防第一線を満ソ国境まで推進したこと以外の何かの理由で起ったかのように聞こえる。

当然のことではなかったか。

ともあれ、歴史の歯車をもとに戻すことはできない。

まして、満州国の建設には、独自の信念をもって推進してきた石原大佐である。

退嬰的な考えを持つわけはない。

彼は独特の実行力を発揮して、軍備の本格的充実を目ざして、全陸軍を引張っていった。

前出『大本営陸軍部』の石原将軍の回想にみると、つぎのとおりである。

〈急速な軍備拡張の大体の着想は、ソ連の極東兵力に対し、少くも八割の在満兵力を持つこと……

特に航空戦備に重点をおいて、これも成るべく早い時期に八割は保持し……

出来うれば無敵空軍を建設したい。

将来戦の勝敗は空軍力の優劣で決せられる。

なおこの兵力だけでは断じて戦争は出来ない。

全国軍の作戦に必要な軍需工業が日満になければ、戦争は出来ない……〉 |

こうして石原大佐は、満州国の育成強化(具体的には、満州産業開発五ヵ年計画などとなって現れた)、大陸兵力の増強(日本から大陸への常設部隊の移駐である)、航空部隊の増強(彼は無敵空軍の創設を唱えた)などの目標にむかって邁進した。

4 青年将校 top

“一九三六年の危機”は、やがて世界を襲う嵐の前触れであったが、この嵐は、陸軍部内にもすでに吹き荒れていた。

朋党相集まって国家の改革を唱え昭和維新を論じ、騒然たる事態であった。

陸軍部内では、“皇道派”と“統制派”の派閥の争いもあった。

昭和六年の初め、筆者は初年兵教育を初めて担任して、札幌の雪の上で汗をかいていた。

未遂に終った事件だが、橋本欣五郎中佐らの「桜会」の陸軍将校や、大川周明らの民間人が宇垣内閣を作ろうとして、軍事クーデターを企てた「三月事件」が起ったのが、昭和六年三月であった。

さらに十月には「十月事件」(前述)というのが企てられた。

今度は荒木貞夫中将を内閣総理大臣にしようというのである。首謀者は橋本欣五郎中佐と長勇少佐であった。

これらの事件は、当時の連隊付少尉の筆者には知るべくもない。

何となく穏やかでない空気が伝わってくるだけである。

このクーデターも未遂に終わった。

何かどうなったのか、すぐには札幌までは伝わってこない。

秋季の機動演習で北海道の広野をとびあるいていた時である。

手塩にかけた初年兵の一人前になったのをつれて歩いているのだから、こんな面白いことはない。

この年十二月、犬養内閣になった。

荒木貞夫中将が陸軍大臣に、真崎甚三郎中将が参謀次長(この時、参謀総長には閑院元帥宮が就任)というコンビが生まれた。

さあ、それからは札幌も平穏ではなくなった。

東京付近の学校に行っていて帰ってくる若い先輩将校が、荒木が真崎が、と友だちのように言いながら国家改造の要を説き、のんべんだらりと練兵などをやっている時期ではないと大いにあおった。

明治維新の頃の志士は、こんなふうであったのだろう。

荒木大臣や真崎次長は神様みたいであり、「青年将校こそは維新の志士、上級将校には憂国の至情がない」と、さかんにおだてあげられて田舎の連隊に帰ってくるのだから、その鼻息の荒いこと、連隊長はともかくとして、連隊付中佐くらいから以下はダラ幹扱いされておどおどしている。

こういう“青年将校”にかぎって、隊務などは枝葉末節であるとして勉強などはしない。

そんなことは“志士”のすることではないというのである。

この前後に陸軍大学校に行っていた先輩が“天保銭”(てんぽせん=陸軍大学校卒業微章)をつけて帰ってきた。

「桜会」(注)のメンバーであった。(注=二・二六事件を主導した皇道派のエリート集団)

こうなるとまた一騒動である。

さすが“天保銭”だから“青年将校”みたいに非礼、粗暴ではない。

優等の中隊長ぶりではあるが、“荒木・真崎宗”の信徒であることにかわりはない。

わかい将校の洗脳につとめる。おりから「五・一五事件」(昭和七年五月)が起った。

「中少尉は集まれ!」

天保銭の命令である。東京へ電報を打つという。

本文の文句は忘れたが、最後の文句は「……我等は牢固たる結束にあり。歩兵第二十五連隊青年将校一同」というのである。

“青年将校”が陸軍大臣と参謀次長に激励電報を打ったのである。

こうした日が続いたが、そのうち“天保銭”はいなくなるし、部隊の満州派遣などもあって、それでなくても少ない中隊付将校が、応急動員部隊に引き抜かれ、筆者は平時ならば連隊旗手でおさまっていられるのが、特種教育の教官などとしてこき使われ、ついぞ洗脳される機会を逸してしまった。

“度し難い日和見派”であったのかもしれない。

5 二・二六事件 top

とにかく、陸軍内部に下剋上の風潮がすでに顕著に見えていた時であるのに、さらに陸軍の上級者が若い者をおだてて人気とりをしたことは、収拾のつかぬ事態を引き起すことになってしまったのである。

そして、ついに昭和十一年の二月、二・二六事件が勃発した。

三八式歩兵銃が帝都におどり、危く、十五センチ弾砲が、日比谷公園から三宅坂(参謀本部、陸軍省)に向けてぶっぱなされそうになる一大事件となった。

“叛徒”となった青年将校たちが要望したことは、その決起趣意書をみても具体的に何をいおうとしているか判りかねる。 しかし、敵と見る者の名をあげ、「ソビエト威圧のため荒木貞夫大将を関東軍司令官とせよ」といい、「真崎甚三郎内閣を作れ」とも要求する。

シンパに山下奉文大佐の名もある。

事態収拾に狂奔する間に、こういうシンパの人たちがどう動いたかは、今日、周知のことである。

これほどにエスカレートするまで“青年将校”をおだてあげて、一体この長老たちはどんな形の“革新”を考えていたのであろうか。

そしてこの騒動を鎮圧に導いたのは一に天皇陛下のお怒りであった。

二・二六事件の後援者たちが、このあと陸軍や国家指導層に残ったことは、陛下の陸軍としては、奇怪至極である、と筆者は今日でも思っている。

ともかく、西南戦争いらいの軍隊の大反乱であった。

帝都も、日本も、この大テロ事件で震え上がってしまったのだった。

筆者はこのとき、陸軍大学校に入ったばかりで、東京にいた。

高崎の歩兵第15連隊が新宿駅に下車して、軍旗を先頭に、雪を踏んで三宅坂方面にむかって前進する完全武装の姿を、暗然たる思いで見ていた夜の記憶が昨日のようである。

6 軍備優先・先行 top

石原大佐らの馬力によって国防充実計画が検討され、昭和十一年二月には予算を閣議に提出する運びとなった。

そこに勃発したのが、二・二六事件であった。

陸軍省はこれを逆手にとって後継内閣である広田内閣が三月十日に組閣する際に、「内閣に対する国防上の要望に関する件」という注文をつけた。

国防充実など積極政策の遂行、これができるように国政を刷新することこそが、第二の二・二六事件の発生を防止する道でもある、という態度であった。

ともあれ、陸軍の軍備充実計画は推進された。

陸軍省軍事課長には石原大佐の同期生の町尻量基大佐が就任し、同期生コンビで計画を推進することとなった。

だが、陸軍が軍備に狂奔した時期は、海軍もまた無条約時代に備えて遮二無二前進している時でもあった。

この両方を満足させるだけの力が日本にあっただろうか。

このとき、日露戦争後のときのように、陸海軍の軍備を、一つの国是のもとに、一つの国防万針のもとに計画すべきである、という意見が当然起った。

その経緯は、前出『大本営陸軍部』に詳しい。

「国防国策」と名づけた方針の討議が石原大佐と海軍の主任者との間で話し合われたが、「現下国策の重点は満州国を完成し、ソ国の極東攻勢を断念せしむるにある」という参謀本部の主張にたいし、「無条約時代に入るのであるから国防上の自信のもてる海軍軍備に着手せねばならぬ」と主張する海軍は、絶対反対の態度を示した。

お互いに何とかまとめようとする交渉は続けられたのであるが、まとまるはずはない。

元々陸軍が満州事変を始めたことがいけない、と考える海軍である。

そしてその結果、陸主海従になるような国策に海軍が応ずるわけはなかった。

絶対に陸海均等でなくてはならず、日本の半分の力は海軍が使うべきものというのが、海軍の伝統的な考えである。

これは明治以来、そうだった。

この討議の間に、妙なものが生まれてきた。

海軍伝統の「北守南進」――すなわち「海主陸従」――という主張にたいして、陸軍が譲歩したというのだが、結果的には「南北併進」――併進だから軍備充実は「陸海均等」である――ということになった。 |

“南進”してどこをどうする、と海軍が考えたのか、明文上何の記述もないが、日本陸軍には、これまで“南進”などという気運は全くなかったはずである。

しかしこれで“南進”が陸海軍合意の方策となったのである。

当然、これまでの仮想敵国米国だけでなく、英国をも、仮想敵国として認めることになった。

驕(おご)る、というにもほどがある。

第一次大戦のドイツが、世界を敵にしてどうなったか。

「英米を同時に想定敵国にしなければならないような国防方針は最初から成り立たなかったのだ」と当時、石原大佐とわたりあった軍令部の作戦課長・福留繁提督の戦後の回想を、『大本営陸軍部』は引用している。

「(この頃は)外交こそがむしろ国防の本体をなす時代になっていたといっても過言でないのである」といっている。

「過言」どころか、「時代になっていた」などとんでもない。

自分の力を量って、進退よろしきを得ることこそが外交であり、政略であり、対外国策であるべきは古来の鉄則である。

陸海軍首脳部がこんな考えで、「最初から成り立たぬ」国防方針を決められたのでは、たまったものではない。

こうして海軍は“陸主海従”となるおそれのある陸軍の国策案を防いで、海軍軍備充実拡張の基礎となる海軍の国策案を陸軍に認めさせた。

陸海対等におちついたわけで、しかも昭和十一年八月、広田首相、外務、大蔵、陸海の五相会議での「国策の基準」として決定をみた。

南北併進、陸海対等の軍備拡張を認めたものであり、「南方海洋に進出、発展する」ことが根本国策として定められたのであった。

明治四十年に「国防所要兵力量」が定められたときの経緯は第八章でくわしく述べた。

大正十二年にも、帝政ロシアの崩壊、海軍軍備制限条約締結後の世界の情勢に応じて、国防力針などが改められている。

このとき、仮想敵国はアメリカ、ロシア、支那とした。

この時の国防所要兵力量は、海軍は六四艦隊で主力艦一〇隻、航空母艦四隻、大型巡洋艦匸一隻基幹の戦力であり、陸軍は戦時兵力四〇個師団であった。

その後の陸軍の軍縮で、戦時兵力が三〇個師団内外になったことはすでに見てきた。

昭和十一年の場合も「帝国国防方針」や「坩兵綱領」などが、上奏、裁可された。

こうした国防兵力量の決定方法などにどんな批判(第十二章)があるにせよ、その手続きは全く前回、前々回と同じであった。

同一の帝国憲法のもとで、軍部の特権的立場がかわるわけはない。

「国防方針改定案を内閣総理大臣に下附、同時に国防に要する兵力改定案を内覧せしめらる」という明治四十年、大正十二年の場合と同様の手続きであった。

とにかくこれで、陸海軍備対等の原則は御裁可があり、政府は「これだけいるんだぞ」と天皇から示された形になったのである。

この時の国防所要兵力量は次のとおりだったという。

陸軍兵力

五〇個師団及び航空一四二個中隊

海軍兵力

艦艇 主力艦一二隻

航空母艦一二隻

巡洋艦二八隻

水雷戦隊六隊(駆逐艦九六隻)

潜水戦隊若干(潜水艦七〇隻)

航空兵力 六五隊 |

要するにこれもまた、前の時のように、陸海軍それぞれに欲しいものを書きならべ、陸海均等主義で作文しただけのことだが、天皇の御裁可を得ているのであるから、政府はこれを遵奉、実行しなければならなかった。

7 本格的軍備充実 top

陸軍中央部は、昭和十一年の新軍備充実を“本格的”軍備充実と呼んだ。

陸軍史をたどってきて、本章にいたるまで“本格的”の形容に値する軍備の計画は、日露戦争当時の軍備充実にさかのぼらざるを得ないであろう。

昭和十一年十二月三日、梅津美治郎陸軍次官から、全軍の軍、師団、航空兵団参謀長にあてて次のような通牒が出された。

「昭和十二年度以降実施すべき本格的軍備充実に関しては昨年末以来省部(陸軍省・参謀本部)間に於て鋭意研究の上……今般予算閣議に於てその全貌の確認を得たるをもって軍備充実計画の大綱、別紙の通り命に依り通牒す」

そして計画の大綱が説明されている。

まことに異例のことであった。通牒にも、理由をこう述べている。

「……本件は軍事機密に属するはもとより、従来、事前に内示を避け来りたるところなるも、画期的なる軍備充実にして、これが円満なる実現のためには軍民一致の協力の必要切なるものあるに鑑み、与論指導上の参考の為に特に内示せられたるものにつき……」 |

陸軍の当事者の意気込みを見るに足るであろう。

8 四一個師団、一四二個中隊 top

さて、この本格的軍備充実の内容をみてみよう。

一、戦時兵力

昭和十七年度までに四一個師団及びこれに応ずる諸部隊、並に飛行一四二個中隊及びこれに応ずる諸部隊を整備す。

二、平時兵力

昭和十七年度までに在満一〇個師団内地及び朝鮮一七個師団及び之に応ずる部隊、並に飛行一四二個中隊及び之に応ずる部隊を整備すると共に補充、動員、教育、補給、衛生等の諸施設を増備す。

三、作戦資材の整備……

四、戦略単位の改編

昭和十四年四月、現制師団より歩兵一個連隊及び野砲兵三個中隊を減少し、いわゆる三単位師団に改編する。 |

この頃平時兵力が一七個師団であり、これから戦時兵力、三二個師団を生み、飛行五四個中隊であったことはすでに述べた。

飛行部隊は第一撃から作戦する部隊だから、平時兵力が、ただちに戦時兵力になれる臨戦態勢でなければならない。

地上部隊は満州接壌作戦(国土を接するソ連との戦い)となったのであるから、ここにつめかけている師団は臨戦態勢の高定員でなければならない。相手のソ連軍がその態勢にある。

内地から師団を満州に移すのであって、一〇個師団と予定され、同じ理由で朝鮮の二個師団も三個師団に増加する。

この一三個師団はそのまま臨戦部隊で、戦時となれば人員資材の補充を受けるだけで戦時戦力となる。

内地に一四個師団あるから、二倍動員として二八個師団がえられる。

つまり、戦時兵力は四一個師団になる。

平時師団数二七個師団は現在の一七個師団からすると大きくなるようであるが、四単位を三単位とするのであるから、この改編だけで約二三個師団にふえるため、四個師団ほどの増であり、戦時特設する師団も一四個師団で、全軍が三〇個師団当時と大差はない。

重点をおかれたのは飛行一四二個中隊を中心とする航空戦力であり、また師団の増加にともなう戦車、山砲、野戦重砲、高射砲、工兵、鉄道、電信、自動車などの軍直轄部隊の増強、それに各部隊の編制装備の改善などであった。

“本格的”と呼称するだけに、将校以下の補充、教育施設、軍事技術、兵器の製造から補給機関の増設におよぶ広範なものであった。

まず、航空兵備をみてみよう。

9 航空優先 top

陸軍航空部隊にとって、外観、内容ともに面目をあらためた改変が実施された。

個々の部隊がその本質に合うように編制を改められたばかりでなく、航空部隊は空中武力として戦力を発揮しうるように有機的に組織された。

まず“空地分離”が行われた。

飛行連隊という単位で“飛ぶ部隊”と“飛ばせる地上勤務部隊”とをもっていた組織を廃して、「飛行戦隊」という飛行専門の部隊と「飛行場大隊」という地上勤務部隊とに分離したのである。

これで、飛行戦隊は、飛行場から飛行場へと飛び歩けるようになった。

列車と停車場みたいな関係である。

整備・補給は飛行場大隊にまかせる。

満州のように準備した戦場で戦う場合、これが好都合である。

飛行団という組織が航空の戦術単位となった。

これが偵察、戦闘、軽爆、重爆の飛行戦隊と、航空地区司令部(原則的に飛行戦隊と同数の飛行場大隊をもつ)、それに飛行教育隊という教育部隊をもつ基本的な単位となった。

飛行中隊は右表のように拡張された。

目標は一四二個中隊というそれまでからみると二倍以上の拡張であった。

戦闘、四二個中隊、軽爆、四七個中隊、重(遠)爆、二六個中隊。これが日本陸軍飛行部隊の昭和十七年末に達成されるはずの目標であった。 |

飛行中隊の拡張

|

このとき指揮機構として、飛行集団という組織がつくられ、これが戦略単位として各種飛行団や、指揮および情報機関をもち、一方面の作戦を担任することとなった。内地に、第1飛行集。

団がつくられ、満州の関東飛行隊司令部が第2飛行集団司令部と改称されて、格上げされた。

陸軍航空総監部という、航空部隊の教育を統轄する役所が生まれたのもこの時であり、将校の補充学校としての陸軍士官学校の分校、航空士官学校の創設も本決まりになった。

10 三単位師団とは…… top

三八式歩兵銃に関係する部隊の編制について述べよう。

師団が四単位から三単位になった一因に、師団の“肥満児化”があって、もうこれ以上、たとえば砲兵部隊数をぶやそうにも、ふくれ過ぎて余地がないなどの理由があったことは、すでに延べたが、さりとてそう簡単に三単位の方がよい、といえる問題ではなかった。

四単位か三単位かの問題は、歩兵と砲兵戦力の比率の見地から、世界大戦の教訓をふまえ、昭和の初期から研究討議されていた問題だった。

そのころの日本軍は、満州の広野で日露戦争型の戦争をすることを考えていた時代であったから、総兵力の少ない日本軍としては、重点方面は別として、その他の正面では、一個師団で敵の一個軍団に対さねばならないし、重点方面でも一対一で対決した場合、敵の三単位にわが四単位という優勢は必要であった。

また日本軍は兵力が少ないから、軍の予備として完全に一個師団を持つことはできないため、どこかの師団から抜かねばならぬが、それでは三単位師団はカタワになってしまう。

こうした反対論があってこの問題はなかなか決まらなかった。

しかし満州国が建設されてからは、接壌国作戦になったし、師団の数も増加したい。

歩兵にたいする砲兵の密度も上げたいということになり、ついに踏みきったのであった。

だが、この反対理由は、そのままに真実である。

だから師団が一個師団だけて一つの方面の作戦を実施する任務をうけた場合には、どうしても兵力不足になり、軍団編制の下での三単位師団とはちがった悩みを体験することになった。

それはそれとして、新しい三単位師団として生まれた内地の師団の平時編制をこの軍備計画で見てみよう。

師団司令部

歩兵団司令部

歩兵連隊 三個

歩兵大隊 三個

歩兵中隊 三個

機関銃中隊 一個

歩兵砲隊(連隊砲、大隊砲、速射砲) 一個

騎兵連隊(二個中隊と機関銃一個中隊) 一個

砲兵司令部

野(山)砲兵連隊 一個

連隊は三個大隊、大隊は野砲及

び十榴混成の二個中隊または山

砲二個中隊

工兵連隊(三個中隊または二個中隊) 一個

通信隊 一個

輜重兵連隊

(駄馬二個中隊、またはさらに自動車一個中隊) 一個

軽装甲車訓練所 一 |

満州や朝鮮にある師団は、接譲国臨戦態勢でなくてはならないから、高定員(人員充足度の多いこと)であり、砲兵連隊は三個大隊、九個中隊の編成となっていた。

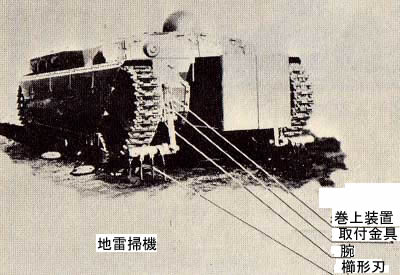

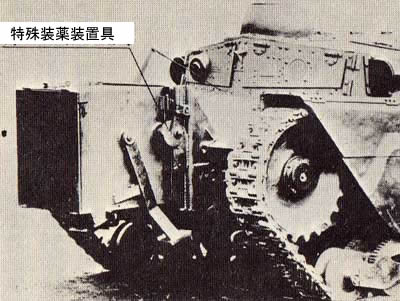

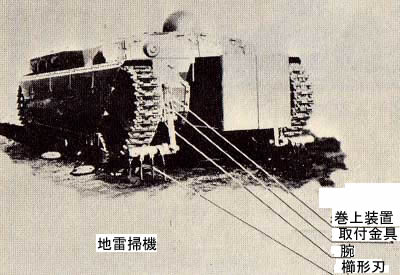

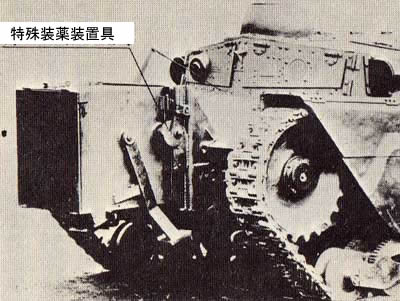

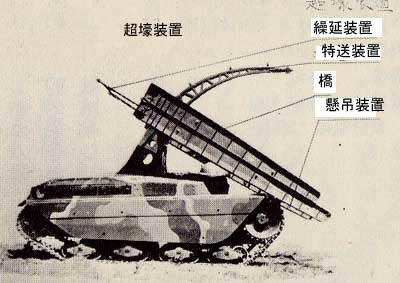

12 九六式装甲作業機 top

工兵が敵前で行うべき近接戦闘作業を、肉弾作業でなくて機械化作業によるとすると、側防火器や障害物の破壊、火焔放射、壕の掘開、地雷の敷設から排除、撤毒地の消毒から、起重、牽引など、作業は数かぎりなくある。

だが第一は、大装薬によるトーチカの爆破である。

厚さ一メートルをこすトーチカの爆砕のために三〇〇キロの特殊高性能爆薬を運搬する。

これが第一の仕事である。

この爆薬を作業機の正面につるして敵陣の中を驀進してトーチカの壁に肌接(ふせつ)するように落とし、離脱とともに点火、作業機が危険区域外に退避後に爆発するようにつくられたのである。

ソ満国境で実用する場面はついに現れなかった。

大威力爆薬をかかえて突進する爆弾三勇士的機械であるから、肉弾攻撃の危険を避けるためには、無線誘導による無人作業機まで進歩したことであろう。

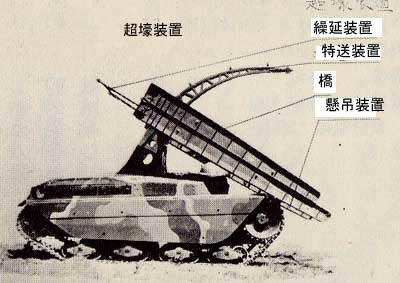

装甲作業機は、戦車のための超壕作業、地雷の排除にも使えるような作業具がつけられ、制定後、各種の新型が造られた。

これは昭和十一年六月二十七日の軍需審議会で可決されたもので、制定当時の諸元の概要はつぎのようである。

重量 一〇トン

装甲 一五、一〇、八ミリ

出力 一〇五馬力

速度(毎時) 常用二〇、最大二八キロ

運行連続 一〇〇キロ |

|

九六式装甲作業機:地雷を排除する設備をしたもの

|

|

九六式装甲作業機:特殊爆薬を装着したもの

九六式装甲作業機:超壕装置を装備したもの

|

|

伐開機:ソ満国境の原始密林突破用の装甲機械

|

13 大密林、大湿地の突破 top

ソ満国境は原始密林である。

敵が予想していないところ、敵の苦しいところへ進出しようとすると、密林を突破する手段を持たねばならない。

大木、小木が密生し、自然の倒木がいたるところにある。

局部的には湿地もある。どうやって突破するか。

北海道の天然密林地帯が格好の実験地である。

ここで研究開発された、重い装甲作業車に突角をつけて、左右に木を押し倒しなぎ倒そうという構想の器材が生まれた。

「伐開機」という。木をなぎたおし、押し倒しただけでは道路にはならない。

このあらごなしのあとを直していかねばならない。

今日の土木作業からみると何ということはないが、起重機、ウィンチをもちいて伐開後の倒木を左右に排除したり、抜根作業をし、倒木の始末をするなど、発電機による電動鋸などをもった裝軌器材が必要である。

これが「伐掃車」とよばれた。

実用するとなると伐開機と伐掃車のコンビの作業隊が必要なわけである。

満州では東部も北部も大河が国境をなしているからこの付近は当然、大小の湿地が多い。

松花江が流れこむ満州の東北部など大湿地地帯である。

一見、平担な草地のようなノモンハンのホロンバイル平原でさえ、湿地のために日本軍将兵が泣かされたのである。

湿地というやつは、底無し沼のようなものから、数十センチの水深で徒渉できるものまで、各種各様である。

いずれにせよ重火器や砲兵部隊の通過となると大ごとである。

水陸両用車両ならどうということではないのだが、湿地がいろいろだから難しい。

筆者は見たことはないが、ゴム製の浮くものをキャタピラーにしたものを持った舟で、水中はプロペラで動く「湿地車」というものがつくられたという。

湿地車は搭載能力約二トン、一車で二~四台の湿地橇が牽引できて、これによって兵員四~五〇名、野砲二門ほどを運搬できるものであったという。

予想戦場が決まれば、こうした具体的な兵器、器材の開発こそが先決問題である。

国境が突破できなければ、作戦計画は初動でつまずく。

こうした兵器、器材開発の努力は、高く評価されるべきである。

さて、陸軍はこうした地道な努力をかさねて兵備の充実をはかっていたのだが、ここで目を大陸にもどしてみよう。

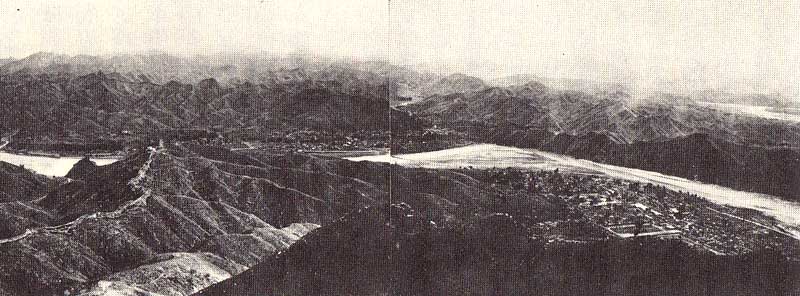

14 長城を越えてから…… top

“本格的”を目ざして前進を続けていた陸軍の努力が実を結ぶのを、情勢の変転が待たなかった。

いや、実力のないことによる危機感が、よけいに国際情勢の危機をあおる原因を生むことになったというべきであろう。

一度、万里の長城を越えてしまった日本の、引続く華北侵略の企図、対支圧伏をねらう行動がそれであった。

万里の長城は漢民族にとって、玄関口である。

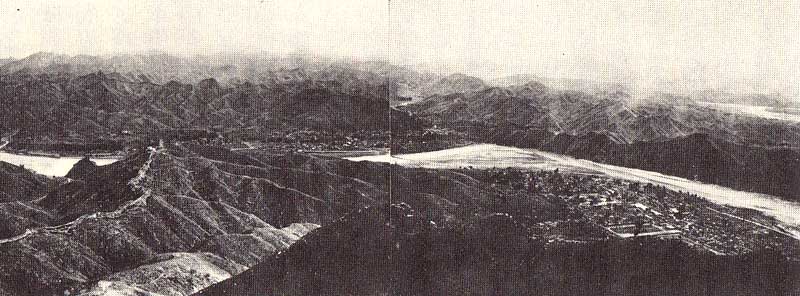

筆者は昭和九年、母隊の出動で、熱河省の警備に従事し、半年以上を古北口でくらした。前年の昭和八年、第8師団が激戦の末占領した北京北方の要衝である。

駐屯中には何の騒ぎもおこらなかった。停戦協定によって中国軍は、その正面にはいなかったからである。

北京を目前にひかえ、朝夕に万里の長城をみる。長城は写真のように峨々(がが)たる山頂線を走っている。

破損は激しいが、とにかく長い中国の歴史の象徴である。

筆者の連隊長は支那に詳しい人で、中将にまでなったが、関東軍の華北進出に反対してついに左遷され、その後要路には用いられなかった人であったが、その持論で若い中尉の筆者を大いに啓発してくれた。

当時、関東軍が強力に推進していた華北分治の方針や、満鉄などの華北進出、内蒙古にたいする策動などについて連隊長は心配していた。

万里の長城の外に満州国がつくられたことは、蒋介石側からすると、大きく面子(めんつ)に関することではあるが、中国全部からすれば、まあ、足の先を踏まれたようなもので、これから先のやり方によっては既成事実として落ちつかせようもあろう。

だが、この上、長城を越えて華北地区に、武力の圧力下に経済的、政治的進出をするとなるとそれは中国の玄関口から入って顔をぶんなぐるようなことになる。

収拾する方法がない、と説く。

万里の長城をこの目に見て、本当にそうだろうと思った。

だてや冗談につくった長城ではない。

異民族、北狄にたいして中華の地を守ろうと数千年もの昔から建設し、補修し、固めてきた長城である。

遼国も金国も元国も、そして清国も長城を越えて、中華の地に入った。

しかしその清朝も漢民族は滅ぼした。

この長城を越す者に中国国民がどう反応するか、明らかである、と連隊長は説いた。

筆者は、今日になっても古北口の万里の長城と、連隊長の話を忘れない。

だが、日本は玄関口を押し破った。

|

昭和九年当時の古北口:向かって左、万里長城が境界をなす河北省、右は熱河省

|

15 背後を固めろ…… top

理由は簡単であった。目を満州国において前面の極東ソ連領をながめ、背後地の華北、内蒙古を見るのである。

容共、抗日の国民政府の統治が華北、内蒙古におよぶのを防ぎ、ここにもう一つの防共、親日満の緩衝地帯をつくらなければ安心ができないというのである。

経済的進出が基盤にあることは、勿論であった。

満州国の建国がなって以後、この北支分治の動きは顕著になってきた。

極東ソ連軍にたいして弱みを感ずれば感ずるほど、背後地を固めろ、その資源をねらえ、ということになってきたのが理由であった。

ソ連軍にたいする弱味から生まれたものは、このほかにもあった。

それはソ連邦を大きく背後から牽制しようとする日独防共協定(昭和十一年十一月調印)であり、のちに日本の運命に大きく影響した日独伊軍事同盟にまで進展するドイツとの提携の動きであった。

さて、関東軍の北支への異常な関心は、東京からみると一大事であるが、板垣大佐や石原大佐以後の関東軍司令部というものは、満州国をかかえ、参謀本部や陸軍省と張り合える強大な勢力であった。

中央部は、満州を北支とは切りはなし、「関東軍は北をむいておれ」というのだが、陰謀の好きな者もあり、功名心にかられる者もある。

事態は“華北分治”、極端には“華北独立”などという方向にあおられたのが、昭和十年、昭和十一年の状況であった。

当然、排日抗日の気勢はあがり、テロにつながる。

これがまた強圧的行動を呼ぶ。

なんとか国民政府との間を調整しようとする動きは、これらの相つぐ事件でぶちこわされていく。

異民族が万里の長城をこえた以上、当然の反応だ、と筆者は、いまでも思っている。

こうした日中間の不穏な形勢の中で昭和十一年の末頃に、二つの事件が起った。

一つは「綏遠(すいえん)事件」と呼ばれる。

蒙古の徳王がチャハル、綏遠、寧夏三省の蒙古独立政権を目ざし、関東軍の尻押しで、綏遠省の傳作義軍にたいし軍事行動を開始した。

だが、その兵力たるや烏合の衆(うごうのしゅう)の雑軍であった。

この動きにたいして蒋介石は二十数万の中央軍と傍系軍とを北上させて、綏遠軍支援の態勢をとり、自ら洛陽に進出して指揮にあたった。

関東軍の介入に備えただけでなく、北支の諸将領にたいする示威行為でもあった。

戦況は内蒙古軍に不利で、とくに十一月二十四日には、要衝、百霊廟が奪われこれで完敗してしまった。

これが関東軍を撃破した、日本軍恐るるに足らずと、大きく宣伝された。

そして十二月十二日、蒋介石が張学良のために監禁されるという「西安事件」が勃発した。

蒋介石は無事に帰ってきたが、このあと蒋介石と周恩来の間で、内戦停止(国民軍の共産党攻撃中止)、抗日政策の採用が決定され、国共合作が成立したのである。

外国との間にもめ事がおこれば、国内の統一はこの刺激で強まる。

昭和十一年から十二年にかけて、国民政府の中国統一は、著しく進展をみせた。

すなわち、綏遠事件以後、北支軍閥にたいする中央の統制が強化されたのである。

国共合作が進行することによって、国民政府の中国統一はほとんど完成するにいたった。

この統一が、抗日民族戦線形成の運動で促進されたことはいうまでもなく、「万里の長城をこえた日本軍の侵略」ほどうってつけの口実はなかった。

よろこんだのは、中共とソ連である。

昭和十二年五月、延安での中国共産党全国代表者会議で毛沢東は「幾百万、幾千万大衆を、抗日国民統一戦線に引入れるために戦え」とよびかけた。

二ヵ月あと、北京郊外の蘆溝橋で、日支両軍の衝突が起った。

万里の長城をこえたものとの戦さには“生か死か”のほかに道はない。

歴史の証するように「支那事変」は武力で押してみるほか、策はなかったのである。

16 二、三ヵ月で片づく…… top

昭和十二年七月七日、こうして日支両軍の衝突が起った。

来るものが来てしまった、と一様に感じたらしいが参謀本部と陸軍省内での受けとり方はいろいろであった。

この機会を利用して満州国の緩衝地帯をつくろう、と作戦課長・武藤章大佐と軍事課長・田中新一大佐の同期生コンビがとりあえず三個師団を急派すると合意したのだから、穏やかにすむわけはない。

これにたいし、必死になって、事件の拡大を防ごうとしたのが石原作戦部長であった。

中央部ももめていた。

関東軍(司令官・植田謙吉大将、参謀長・東條英機中将)は「重大な決意でもって成り行きを見る」と声明を発表するし、朝鮮軍司令官・小機国昭中将は、これをチャンスに「支那経略の雄図を遂行すべし」、すなわち、支那をとってしまえ、と中央部に具申してきたという。

みな“タカ派”である。

軍中央部も政府も、もちろん不拡大方針なのだが、鼻息のあらいのは現地軍だけではない。

参謀本部の作戦課長が「千載一遇の好機だから、この際思い切って対支作戦をやった方がよい」とあおっていたのである。

北支那方面では結局、八月三十一日に北支那方面軍、第1軍、第2軍の戦闘序列が令せられ本格的出兵となり、八個師団と支那駐屯混成旅団、臨時航空兵団が出動することになった。

方面軍司令官・寺内寿一大将にあたえられた任務の中には「……敵の戦闘意志を挫折せしめ、戦局終結の動機を獲得する目的を以て、速かに中部河北省の敵を撃誡すべし」とあった。

二、三ヵ月もあれば片づく見込みであった。

しかし北方で事がおこれば、火は上海にとぶ。

そして今度は、日本海軍が強腰であった。八月九日、大山勇夫海軍中尉が中国保安隊のため射殺されるという事件がきっかけになったからである。

この方面にも上海派遣軍が二個師団基幹の兵力をもって出動することが決定された。

軍司令官・松井石根大将の任務は「居留民保護」であった。

南京政府の玄関先に火がついた。

八月十五日には日本海軍がいわゆる渡洋爆撃を行って、南京、南昌を爆撃し、のちにはさらに漢口も爆撃した。

これで対支全面戦争となった。

蒋介石は、上海での戦闘開始を全面戦争のきっかけとみていたといわれている。

九月には結局、上海へ五個師団を送らねばならぬことになった。

ここで石原作戦部長は退陣した。

力がおよばなかったのである。 |

南京を目指して

中国の山岳地帯で戦う歩兵部隊

|

17 支那大陸を征く三八式歩兵銃 top

北支那での日本軍の行動は、迅速であった。

八月、チャハル方面に始って山西省へ、京漢線方面ではあっという間に河南省の南端まで、津浦線方面では徳県にまで進出してしまった。

しかし、ずるずるとひっぱりこまれただけで「敵の戦闘意志の挫折」などには全くつながらない。

上海戦線でも八月以降、激戦が続いた。

上海派遣軍五個師団の正面攻撃では片づかない。

参謀本部の予測など全くあたらなかった。

ここでまた、増兵となった。

第10軍、四個師団の増加派遣となり、合計九個師団となった。

北支から一個師団転用されたのでこの方では七個師団となり、上海方面が主力になった。

そして、北の方で戦争意志が挫折できぬなら中支那で、と方針がかえられ十一月の上旬、新たに中支那方面軍司令官となった松井大将の任務は「居留民保護」から、「……敵の戦争意志を挫折せしめ……」と変った。

上海付近の敵を掃滅すれば、これができる、とふんだのである。

三八式歩兵銃は支那大陸を奔流のように進み、あるいは上海のクリーク地帯で苦闘を続けるのだが、損耗なしにできるわけはない。

九月の末までに、もう次のような損失がでた。

北支方面 戦死二三〇〇名。戦傷 六二六二名。合計 八五六二名。

上海方面 戦死三五二八名。戦傷 九八〇六名 合計 一万二三三四名。

開戦二ヵ月で損耗は二万人をこしている。日露戦争いらい、日本陸軍はこんな損耗は経験したことはない。

もはや「事変」どころではなかった。

その上、上海戦線では、はやくも九月、野、山砲榴弾の不足に悩んでいた。

機関銃弾も手榴弾も不足、小銃弾だけが余っていた。十五榴、十二榴は一日何発と制限されるという有様である。

これまた、日露戦争いらいのことであるし、依然として日露戦争型である。

軍事課長・田中新一大佐が「資材整備が、戦闘の特質に即応していなかった……」と手記に書いていると防衛庁の公刊戦史にあるのだが、軍事課長その人が「対支一撃、速戦即決」をとなえたのだから、従軍将兵としてはたまったものではない。

“実力”を正当に判断すべきは、一体誰なのか、といわざるを得ない。

18 「蒋介石を相手とせず」 top

石原作戦部長の退陣後には事変不拡大などを唱える人もなく、また、もうそんな情勢ではなかった。

「大本営」も設置された。

北支方面では、津浦線方面で黄河を渡って済南を占領(十二月二十六日)し陸上から青島にむかう陸軍部隊に先だって、海軍部隊が海から上陸して青島を占領(昭和十三年一月十九日)してしまった。

山西省では十一月九日、省都、太原を占領した。

十二月十四日には王克敏を行政院長とする中華民国臨時政府が北京につくられた。

国民政府との和平を交渉するとしても、良い影響をもつわけはない。

勝敗を決する戦場と考えた上海方面では、第10軍が杭州湾方面に上陸(十一月四日)して、上海方面の中国軍の側背を脅威する態勢となり、正面の中国軍は総くずれになった。

そして日本軍は、ただちに南京に進撃した。十二月十三日、中国の首都、南京は陥落した。

これより先、日本政府は和平のため各国の仲介を求めていた。

トラウトマン駐支ドイツ大使が仲に入って仲介工作が行われた。

うまくいくかに思われたのだが、首都南京陥落で意気の上がった日本政府や国民の欲望は、和平など聞く耳は持たなかった。

仲介工作は結局、成功しなかった。

しかも近衛内閣は、昭和十三年一月十六日、「以後、国民政府を相手とせず」と声明するにいたった。

今日になって考えると、「このあと、どうするつもりだったのか」と誰でも思うだろう。

その不安は当時でも同じであったが、することなすこと全然見込みのはずれた参謀本部や陸軍省は「長期戦止むなし」とあきらめて、全面的持久戦に方針を変えた。

あおられた国民は、戦勝ムードで一ぱいで、きわめて強気である。

しかし驕(おご)り高ぶっていた軍部は、専門の“武力戦”で、見るも無惨に失敗してしまった。

そしてそれが、ただでさえ遅れていた陸軍の“実力”の向上に、大きな障害となってしまったのである。

19 機動力のない陸軍 top

筆者は昭和十三年、陸軍大学校を卒業した。

支那事変は、すでに一年を経過していた。

中支那では、この年五月に中華民国維新政府が行政院長・梁鴻志のもとで南亰につくられ、四月には、日本ではいよいよ「国家総動員法」が公布された。

事実上の総力戦である。

戦局の方は、五月、大包囲撃滅戦だ、と陸軍が大いに意気ごんだ徐州作戦が行われた。

陸軍大学校を卒業した我々同期生の大部分は、戦火の激しい支那戦場や、北に備える満州に派遣されたが、わずかの者は内地の学校に配置された。

武運拙(つたな)くも筆者は、千葉にある陸軍戦車学校の研究部主事兼教官という任務をうけた。

すでに何度も書いたように、筆者は歩兵科である。

戦車兵になろうなどと思ったこともないし、そんな知識は何もない。

教官などと名をつけられても勤まるはずはない。

学校の上司も「まあ、勉強だね」というわけで、学生と一緒に、操縦だ、射撃だ、工術だと、戦車兵のイロハから勉強し始めた。

まことに味気ない日々であったが痩せても枯れても、陸軍大学校の卒業生だ。

軍の機械化についての理論的勉強には事欠かぬ資料と情報はあり、指導教育してくれる先輩にも不足はない。

武運には恵まれなかったが、機械化の研究ができたことは大変な幸せであったと思う。

この頃の陸軍の機械化の程度などまるで問題にならない。

戦車の常設部隊は、まだ八個連隊にすぎない。

戦車は八九式中戦車につづいて、九五式軽戦車が制式とされ、そのあと中戦車に「チハ車」(九七式中戦車)がつくられて、戦車学校でも実験中であったが、その三種類だけである。

陸軍大学校でも「対ソ戦闘第二と、まず国境陣地突破からの作戦を説かれたのだが、こんな軽装甲、軽武装の中戦車でどうやって堅陣突破をするのであろうか。

実際的戦術問題を一つ考えても、もう行きづまる。

必勝の原案のつくれようはずはない。

昭和九年いらい、独立混成第1旅団という自動車化旅団があった。

支那事変の初期にチャハル省から蒙古の戦場で使われたが、「役に立たぬ」と、筆者が戦車学校に行ったのちに解散させられてしまった。

歩兵にもおよばない機動力であり戦力である、というのである。

こういうわけで日本軍には、およそ機械化部隊などと名のつくものは一つもない。

ソ連軍はもとよりのこと、新興ドイツ軍の戦力の中核は機甲兵団であるという情報は、嫌というほど入ってくる。

中央部は一体、何をしてるのであろうか。

軍が機械化されなくては、機動力は発揮できない。

包囲殲滅(せんめつ)戦などと景気のよいことが軍中央部から宣伝された徐州会戦も、機動力のない軍で敵を包囲できるはずはない。

大体、殲滅戦などというものは、敵もまた抗戦意識が旺盛で、そして会戦の経過間に戦略態勢を急変させるだけの要素がなくては、実現するものではない。

その要素の自主的なものは敵に優る機動力である。

これがなくて、しかも退避をこととする敵軍を包囲殲滅できるわけはない。

そんなことは戦車学校の机の上で考えでも明らかなことだ。

だから、鳴物いりで成功を宣伝してみても、徐州会戦の如きは「徐州、徐州と人馬が進む」と、三八式歩兵銃が進んだだけのことであった。

この年の十月、日本軍は、武漢三鎮攻略に成功した。一部の戦車隊の活躍がニュース映画をかざった。

だが、南京陥落にすぐ引きつづいて武漢に殺到したのでもあれば話は別だが、一年も経ってからでは、敵の戦争継続意志にたいする強圧にはならない。

歩兵の足に、馬に、そして三八式歩兵銃にたよらねばならぬ陸軍の戦争力、機動能力の弱さからであった。

戦域は拡大を続けて、武漢陥落の直前、南支の広東も占領した。

これもまた、三八式歩兵銃の威力であった。

しかし、こんな間のびした散発的な圧力では、敵の戦争継続意志に衝撃のあたえられるはずはない。

つまり、日本の陸軍には、いや日本には、この事変を速戦即決でかたづけるだけの“質的”実力も、“量的”実力もなかったのである。

20 軍需品生産力 top

筆者はこれまで、陸軍の編成的な力を、詳しすぎるほどに述べてきた。

ここで、軍需品生産面での“実力”に触れておかねばならない。

日露戦争で、軍需品生産面の準備が不足で、兵器弾薬の補給で苦労したことは、陸軍の歴史上の重大な事実として詳しく述べた。

それは実に痛切な戦訓であった。軍の戦力の根幹をなすものは、第一線にならべる部隊と同時に、国内の民間の兵器工場にまでつながる兵器生産力であり、補給力であった。

日露戦争は、戦場での将兵の血と汗のおかげで大きなぼろは出さずに勝ち戦さとなったものの、物量の不足は、当時の戦争指導者層の心胆を寒からしめた教訓であった。

また第一次大戦の教訓は、“総力戦”としての教訓であった。

国家の運命は結局は武力戦の勝敗で決まる。

武力戦の勝利のために国の総力をつぎこむ。

この組織的転換のためには、国の組織をも変えねばならない。

こうしたことを、第一次大戦は教えた。

第一次大戦後、日本陸軍は総力戦や、そのための施策についてとくに熱心であった。

本書ではこれまでふれる機会はなかったが、大戦勃発直後に設置した「臨時軍事調査委員」時代から調査研究をかさねていたのである。

しかし、国力がどうみてもまことに貧弱だった。

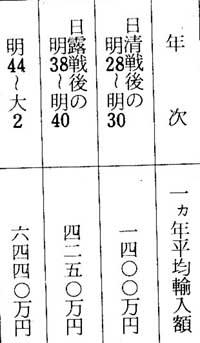

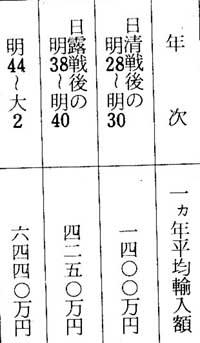

大正四年(注)の十二月、参謀総長・長谷川好道から次の意見書が岡市之助陸軍大臣に送られている。

(注=つまり第一次大戦の起った翌年であり、朝鮮に二個師団が増設されて、日本陸軍が平時二一個師団に膨張した年である)

その要旨を引用しよう。

〈製鉄事業促進に関する意見

一、我国の鉄類需要額、及び輸入額。

一〇年後には優に一八〇万トン、一億五〇〇〇万円となるべし。

我国の鉄類の需要額を考察するに、大正二年の鉄類輸入額七〇〇〇万円と、製品として輸入する船舶、兵器、機械類の額六〇〇〇万円の内の原料鋼換算分一五〇〇万円、それに我国生産の製鉄額二〇〇〇万円を合計して一億五〇〇万円、約一二〇万トンに達す〉

つまり、日本全部の需要は一二〇万トンである。

二、我国の鉄類生産額

若松製鉄所は、年産三〇万トン産出の計画の下に目下第二期拡張中にして大正五年完了予定。大正三年度二三万トン。

拡張後、三五万トン以上となる予定。

私立の製鉄所は生産力微々。大正三年、僅かに釜石の五・五万トン、輪西の二・五万トンを主とし、年産合計一〇万トンに過ぎず。

以上両者を合すも年産額三三万トンにして、実に需要額の四分の一に過ぎず。

三、製鉄事業促進の要

鉄の大部分を輸入に仰いでは、兵器及び工業の独立が期し得られないことは、今回の欧州戦役の痛切に立証するところなり〉 |

日本の鉄類輸入額

|

|

筆者はこの資料を、日本陸軍の立場を説明する貴重な記録だと思っている。

今日、この数字は、現在の日本の、原料はともあれ、製鉄能力を知る読者には奇異とも思われるほど少ない数字であろう。

しかし、日本陸軍が、平時兵力の最高を誇ろうとしていた時期の実数なのである。

やがて第一次大戦による好景気がきた。

製鉄業振興の方策も講じられた。

だが前記のような基盤であるから、軍需品の戦時補給を確保する方策は容易なことではない。

ここに「軍需工業動員」というものにたいする陸軍の努力が始ったのである。

そして、これについての政府の機構や努力にもいろいろな変遷があった。

大正十五年には「国家総動員機関の設置」にこぎつけ、昭和二年、資源局の誕生となった。

陸軍省に整備局が新設されたのが、大正十五年九月で、陸軍軍需工業動員の部門を担当するとともに、国家総動員業務を推進することになった。

だが、すでに見てきたように昭和初期の大きな停滞期があった。

ロンドン軍備条約で日本中が湧いていた昭和五年ころは、昭和四年十月のニューヨーク株式市場の大暴落に端を発した世界恐慌が日本にもおよんで経済恐慌期に入り、国の力が伸張するどころではなかった。

満州事変を迎えて、ようやく軍需生産などに“活”が入れられはじめ、それが“本格的”兵備充実へ進むにいたって、ようやく国力を計雨的に増進していく方針が樹立された。

兵備充実の真の裏付けになるべき、「重要産業五年計画要綱」が陸軍省から発表されたのが昭和十二年の五月であって、実行はこれから先であり、満州国成立以後の情勢を基礎としての日満経済力拡充が総合的に計画された。

かくして「満州産業開発五ヵ年計画」が定まり、実施に移ったのは昭和十二年度からであった。

日満両国が、かりに一生懸命になって国力の増進にむかって前進したとしても、そのスタートは昭和十二年であった。

これまでは行きあたりばったりの軍需景気であり、設備拡充であったに過ぎない。

国の力としては何の進展もないのに、その昭和十二年には支那事変になってしまったのである。

好んで起こしたことではないとはいえ、全く“実力”を顧みない武力戦指導であったわけだ。

“本格的”兵備充実をとなえた陸軍はその力の基礎となる重要産業の拡充も軍需品製造能力の向上も、全くできないうちに、戦争に入ってしまったのである。

「一撃即決」と、中国の力を甘く見たのだといえばそれまでだが、当時の軍首脳部、陸軍大臣・杉山元大将以下の人たちは、何とも情けない指導をしてくれたものだ、とこう書いていても恨めしくもなる。

実はこの愚痴は、敗戦三〇年を経た今日になってのものではない。当時からの筆者の実感である。

当時の軍指導部は、満州事変や満州の建設に、直接、間接、片棒をかついだ人たちである。

何のために満州国をつくったのか。

何のために日本改造とさわいだのか。

国力増進をそっちのけにして、軍刀を鳴らしただけではなかったか。

今日の結果論ではない。当時、石原将軍は、五ヵ年計画を何度か繰返し、日本、満州を中心としての国力の増進をはかることが先決だとして、事変の拡大に反対していたのである。

“もし”参謀本部や陸軍省の指導層が、じっくりと国力の面に目をむけて、我慢をして、日満の産業資源の開発に一五年、二〇年の努力をしたとしたら、笑われるかもしれないが、満州国はハルビン北方の原野に「大慶油田」のような大資源を見つけだせたのではないか、とまで思うのである。

「重要産業五年計画」や「満州産業五ヵ年計画」などの細部についてここにふれる余裕はないが、防衛庁戦史室編集の『陸軍軍需動員剛②』に詳しい。

当時の日本の力の一例をみると、たとえば鋼塊生産量は、昭和十三年度の生産目標で国内六三〇万トン、満州をふくめ六九二万トン。昭和十六年度で国内九九五万トン、満州二〇二・七万トン、合計一一九七・七万トンが拡充目標であった。

当時ソビエト連邦は第二次五ヵ年計画を遂行中で、その最終年度にあたる昭和十二年度の鋼塊生産量は一七七〇万トンであった。

武器製造能力の拡充が全くできていないのだから、支那事変勃発となって、それ作れ、と予算をあたえても作れないわけである。

昭和十二年九月には、軍需工業動員法が適用され、官有の設備では二四時間操業に入り、民間利用工場の緊急拡充ということになった。それはまるで日露戦争の時のようであった。

それでも中国戦線の部隊への補給にすら充分でなく、上海戦線で弾薬不足という事態になったことは、すでに述べた。

張鼓峯事件(後述)の起った昭和十三年の当時になっても、火砲一門一年六〇〇〇発(一会戦分二〇〇〇発とみて三会戦分)として在支軍に常続補給するために、平時のストックを加えても、わずかに七・五個師団分しかないという有様であった。

昭和十四年になって、昭和十五年から十七年にわたる軍需整備三ヵ年計画がたてられ、支那事変の消耗の続く中で、支那戦線への補給四〇パーセント、軍備充実のため、六〇パーセントとされた。

こうして、対支補結をやりながら、軍備充実にも貯めていけるようになったのは、なんと、昭和十五年度上半期になってからであった。

生産設備の拡充が、どうにかこの程度の成果を見せるようになったのである。

話はややとぶが、筆者は、昭和十五年五月、北支那方面軍参謀から転補されて陸軍省軍務局軍事課課員に補せられた。

軍事課という名は本書で何度もでてきたが、この頃の軍事課は、

① 「国防の大綱に関する事項」という基本的任務と、

② 「陸軍軍備その他陸軍軍政に関する事項」「陸軍建制並びに平時、戦時の編制に関する事項」という編制的任務、

③ 「陸軍予算の一般統制に関する事項」という予算に関する任務、

④ 「軍需品行政の基本に関する事項」という兵器資材に関する任務をもった課であった。 |

筆者は、この資材班所属であった。

新米の大尉課員に、はじめから政策の大きなことが判るものではなかったが現状だけは飲込めた。

当時の軍需生産力、軍需品生産量がまことに貧弱なものであることを知って、全く驚くほかなかったのである。

筆者が昭和十二年を、陸軍の進路の大きな転機として、今日になってもなお痛恨する愚痴は、この当時から始ったのである。

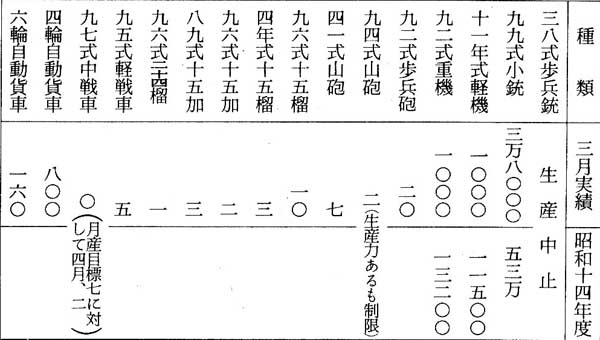

筆者が驚いた頃の昭和十五年三月の兵器生産実績数字を少々あげておこう。

実にお寒い状況といわざるを得ない。

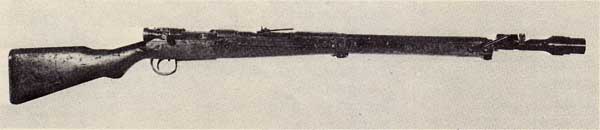

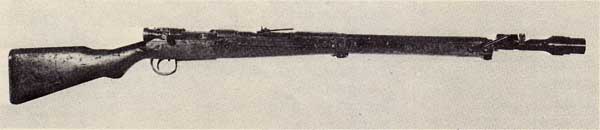

この表で読者は気づかれたと思うが日露戦争以後から、日本の歩兵の主兵器の役を演じた三八式歩兵銃は、製造の面では、その三五年の生涯を終わっていた。

|

九九式小銃

口 径 7.7ミリ

全 長 1.273メートル

着剣全長 1.656メートル

重 量 4.063キロ

着剣重量 4.573キロ

立脚高 0.318メートル |

|

九九式短小銃

口 径 7.7ミリ

全 長 1.133メートル

着剣全長 1.516メートル

重 量 3.73キロ

着剣重量 4.17キロ

立脚高 0.308メートル

銃口の器具は銃擲弾投射器 |

21 三八式歩兵銃の後継 top

昭和十三年四月二十一日の陸軍軍需審議会は、陸軍技術本部の兵器研究方針について次のように改める答申をした。

「小銃、近距離戦闘兵器としての性能向上す。主要諸元、右の如し。

口径七・七ミリ

重量約四キロ(努めて軽量とす)

穴照門とし一〇〇メートルより一五〇〇メートルの照尺を付す。

摘要。反動(はんどう)若干の増加は忍ぶものとす。

対空射撃の方途を講ず。

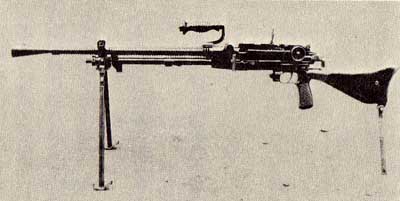

軽機関銃。近距離戦闘兵器としての性能を向上す。

主要諸元、右の如し。

口径七・七ミリ

重量約一一キロ(努めて軽量とす)

穴照門とし、一〇〇メートルより一五〇〇メートルの照尺を付す。

保弾鈑、箱弾倉の両様式。

銃身命数は約八千~一万発を目途とす」 |

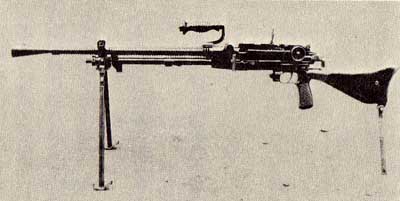

九九式軽機関銃

口 径 7.7ミリ

全 長 1.185メートル(消炎器をふくむ)

全備重量 9.9キロ(弾倉をのぞく)

発射速度 550発(毎分)

最大射程 3,500メートル

箱型弾倉 30発入、1.38キロ

銃剣装着可能 |

この答申のように昭和十三年六月二十一日に示達された。

これまで六・五ミリであった日本の小銃と軽機関銃が、七・七ミリに増強され、すでに七・七ミリになっていた重機関銃のあとを追うことになった。

明治以来の三八式歩兵銃も、大きくなる息子に代を譲ることになった。

九九式小銃

九九式短小銃

九九式軽機関銃

となって、昭和十五年七月に制式化されるのである。

だが、後継ぎが誕生したからといって、三八式歩兵銃は、引退休息するどころではなかった。

top

**************************************** |