|

****************************************

Home 西南戦争 屯田兵 日清戦争 日露戦争 第一次大戦 アジア大陸 満州国 日中戦争 ノモンハン

北の護り、屯田兵――国防軍のはじまり

(『三八式歩兵銃――日本陸軍の七十五年』加登川幸太郎

p47〜67)

西南戦争前後までの陸軍は、国内の治安維持軍であった。

幕末、国防の重大性に目をさまされた日本ではあったが、他方、国防軍である海軍を一朝一夕に作るほどの力はまだなかった。

和親条約を押しつけた諸外国のために、日本はいわば三分の一か四分の一、植民地の性格をもっているが、諸外国の勢力均衡の点からみてこのうえ侵略される心配はない。

一応安穏である。

「海軍は当今第一の急務なるを以て、速かに基礎を確立すべし」として国防兵力優先で発足した明治新軍では、「海陸軍」の順序でよばれていた。

ところが「廃藩置県」が終った明治五年一月には、これが改められた。

『陸軍省沿革史』にこうある。

| 〈五年一月八日。兵部省の陸海軍の順次を定めて、陸軍の次に海軍を置かれたり〉 |

正式に「陸海軍」とよぶことになったのである。

しかし何故、「海陸軍」が「陸海軍」に改められたのか、理由はどこにも明らかにされていない。

この時期以後には、日本軍の主な努力が、国内の暴動、反対勢力の鎮圧に移ったのだから、当然、陸軍を主体とすることになったのである、とうがった説明をする人もある。

しかし、かりにこの時期が、日本陸軍の国内治安維持軍である性格を明らかにした時であったにもせよ、この頃、純然たる国防軍という意識で生まれた陸軍部隊があった。

北海道に作られた屯田兵(とんでんへい)である。

|

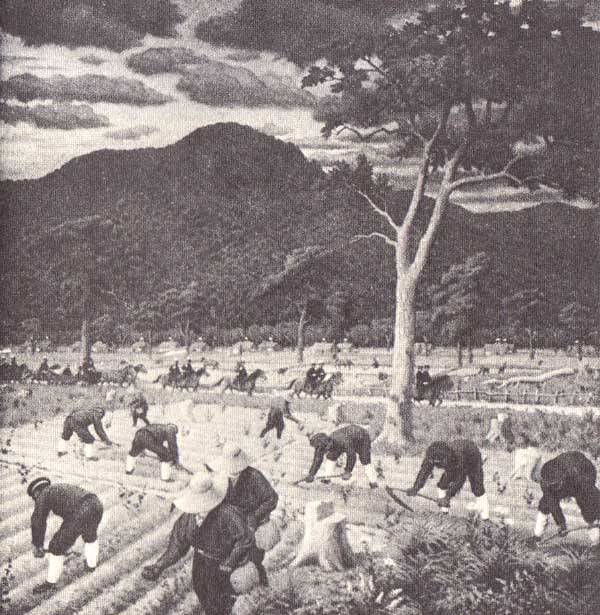

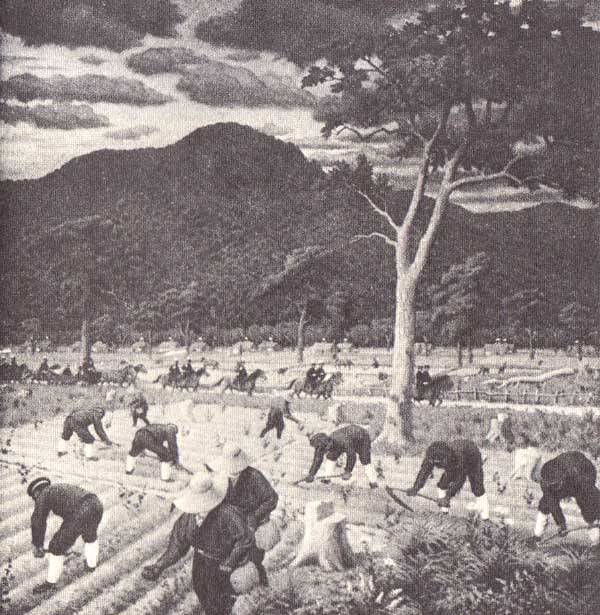

北海道巡幸 屯田兵御覧

明治14年9月1日、天皇は石狩国山鼻村(現在札幌市内)にて、

屯田兵が家族と共に農業に従事する状況を視察された(高村真夫画)

|

1 北の護り、屯田兵

top

筆者は、北海道屯田兵の家に生まれた。明治二十六年の当麻屯田である。

旭川市の東北、今の当麻町である。

となりが、永山屯田。屯田兵司令官・永山武四郎中将の名をとった屯田兵村であった。

また現在旭川市に編入されている隣の東旭川屯田は、大東亜戦争での「隼」戦隊長・加藤建夫少将の生地でもある。

北海道の屯田兵は、今でも生きている。

大東亜敗戦で、旧軍の何もかもがなくなってしまった今日だが、屯田兵の業績は、北海道の僻地にその精神が三世、四世に受継がれて残っていることが、マスコミによって時々伝えられている。

ここで、その発祥の経緯などを見よう。

幕末史を賑(にぎ)わすのは、米国艦隊の浦賀出現を最とするが、北辺の騒ぎも、辺地であったから取扱いこそ小さかったが、この方面への黒船来冦(らいこう)はくらべものにならぬほど多い。

ロシアの侵冦であり、日露雑居の北蝦夷(きたえぞ=樺太=サハリン)、千島などでの紛争はあとを絶たず、北辺警備の急を唱えられることは、たびたびであった。

安政元年(一八五四年)箱館奉行がおかれたが、翌年にははやくも「屯田兵制」をとるべき建議があった。

元治元年(一八六四年)に五稜郭が築かれたのも、北辺防備の一環だった。

明治維新となって、明治二年(一八六九年)箱館戦争が終ると、政府は「開拓使」を設けた。

蝦夷が北海道と改められ、箱館が函館に改称された。

この年はやくも、本府と定められた札幌では、円山の地に守護神社の位置が定められ、神社から真東に豊平川畔にいたる一大幹線道路が設定されるなど、急テンポな北海道開拓が開始された。

幅六十間(108m)というこの「大通り」は後年札幌市が侵食して、現在あますところ一二、三町(1,200〜300m)にしかすぎないが、気宇壮大な都市計画の記念碑である。

開拓のための移民事業は、開拓使の当初から開始された。

政府は明治三年には南樺太にも開拓使をおき、北海道経営にも馬力がかけられた。

西郷隆盛の命によって桐野利秋が札幌を視察し札幌郊外月寒を、将来の鎮台予定地と定めた。

この明治三年に開拓次官・黒田清隆は樺太を視察して、樺太放棄を決心し(明治八年の樺太・千島交換条約と発展する)、北海道屯田兵設置を必至と考えた。

黒田清隆は明治四年、米国の開拓事業を視察し、お傭い外人ホーレス・ケプロン(当時六十六歳、現職の米政府農務局長)らをつれ、農具、家畜などを買って帰国した。

北海道開発に関する一〇ヵ年計画の予算定額も定められ、ケプロンらの具申も決まって、ここに北辺開拓事業に着手した黒田清隆は、明治十五年の開拓使廃止まで、終始この任にあった。

彼の異常なほどの北への熱意は、北海道開拓の大きな原動力となった。

黒田清隆は鹿児島の下級武士の家に生まれた。

文久三年(一八六三年)の薩英戦争には二十四歳で従軍した。

土佐の坂本龍馬の意見による薩長連合を西郷に説いて成立させたのは彼である。

そして、明治元年、箱館五稜郭で、蝦夷地独立を宣言した榎本武揚らの征討にあたって、参謀として戦いにくわわったが、平定後、叛徒の救命を懇請し全員を開拓使に登用した。

明治三年、彼は三十一歳の若さで開拓次官に任命されている。

しかも黒田は参議として中央の要人である。

これが開拓使の発言力を強いものにした。

彼の藩閥政府擁護の方針から、開拓使は薩摩派の独占官庁となり、その強引さが後に明治十四年の「官有物払い下げ事件」という失敗につながり、また開拓使の廃止となるのだが、それはともかく、彼の数多い施政の一つが屯田兵である。

黒田は明治三年十月、樺太視察から帰って、北海道開拓の意見を上申したとき、札幌警備の問題について上奏している。

「札幌郡へ常備兵一小隊、兵部省より差し出され、開拓使をして指揮せしめ候よう御沙汰これあり度(たく)、且(かつ)軍艦二隻を海防のため、平素北海道全道、樺太にかけ廻航致し、開拓の後備(うしろそなえ)に相成候よう仕り度きこと。

但し、函館には現今常備兵二小隊ほどはこれあり候事」

この具申は政府の同意をえなかったが、西郷隆盛の支援をえた。

明治六年十二月に、さらに上申している。

「北海道及び樺太の地は当使設置以来専ら力を開拓に用い、未だ兵衛の事に及ばず。……

今や樺太は国家の深憂たる固(もと)より論を俟(ま)たず。

故に今日の急務は軍艦を備え、兵衛を置くに在り。……

今、屯田の制に做(なら)い、民を移して之に充て、且、耕し且つ守らしめば、拓地、兵備二つながら其便を得ん……」 |

この上申が容れられ、屯田兵一五〇〇戸、男女合計六〇〇〇名、三年計画が陸軍省との間に決った。

黒田は明治七年、陸軍中将に任ぜられ開拓使次官を兼ね、北方における文武の二制を統轄する最高指揮者となった。

最初の屯田兵第1大隊第1中隊は、明治八年五月、札幌郡琴似村に到着した。

青森県にあった旧会津藩士六〇戸、宮城県から旧仙台藩士九〇戸、酒田県より旧庄内藩士八戸、合計一五八戸、これに旧松前藩士の三〇余戸を加えたものが第一次入植であった。

翌年第二次屯田兵が、札幌郡山鼻村に二四〇戸、札幌郡発寒に三五戸、入植した。

この山鼻村が第2中隊として長く札幌本村の警備にあたり、明治十四年、明治天皇北海道巡幸の際、その家族とともに農耕する軍服姿をごらん担った兵村(へいそん)である。

北海道の開拓は、もとより屯田兵だけによったものではない。

明治初年いらい多くの農耕移民が渡っており、とくに明治新政にあたって朝敵の名を冠せられた東北諸藩、とりわけ最大の削禄をうけた仙台、会津二藩の悲壮な北海道集団移住は、北辺警備の先頭にたって新天地をひらく名分の下の辛苦であり、屯田兵の先駆といえる。

伊達邦成は代々仙台家の家老で、亘理・三万石、家臣一三六二戸を養っていた。

戊辰の役のあと、本藩が六二万五〇〇〇石から二八万石に削られ、伊達邦成は一朝にして六五石になってしまった。

彼は家臣の田村顕允と謀(はか)って北海道移住を出願し、有珠、虻田、室蘭三郡の支配を命ぜられた。

この業績は今でものこっているが、苦心開拓のはじまりである。

明治二年からのことであった。

伊達邦直も同じ伊達家の支族で、一万四六四〇石、家臣七三六戸、同じく明治二年移住を出願し、空知郡に支配地をえた。

当別村を開いたのは彼らである。

その重臣の吾妻謙の名とともに北海道開拓史を飾っているが、彼らの帰るに家なき背水の陣による難苦は、まことに筆舌につくせぬものがあった。

2 屯田兵、西南の役に出動 top

明治十年二月二十二日、琴似兵村に出動の命が下った。

“西郷起つ”の一週間たらずのうちである。

西南の役の対策が全国的であったことがわかる。

ただちに一個小隊は函館警備を命ぜられ、従来の調練用のエンピール銃を後装式レミントン銃と交換して、任地についた。

彼らは四月にいったん帰村しさらに二個中隊をもって一大隊を編成し、熊本にむかった。

指揮するのは准陸軍大佐・堀基、准陸軍中佐・永山武四郎であった。

この部隊は、八代方面から作戦する別動第2旅団(少将・山田顕義)に属し人吉、小林、高鍋方面に歴戦した。

兵士はもと仙台、会津などの藩士である。

すでにのべた官軍抜刀隊と同様に、いまや官軍の名をいただいて、“天地容れざる朝敵”の薩軍に立ち向かったことであろう。

はじめ彼らの異様な軍装と、動作が不活発なことで鎮台兵の嘲笑の的となったが、攻撃における戦闘力で舌を巻かせるものがあったという。

九月末に札幌に帰った。

北海道屯田兵は最初士族に限られ、年齢も十八歳から三十五歳までとされた。要害守備を主としたからである。

そして屯田兵には、十五歳以上六十歳までの身体強健で一緒に農事に従事できる家族が二名以上あることが条件になっていた。

屯田兵の訓練は、相当きびしいものであった。

入植後三ないし六ヵ月は生兵と称し、毎日訓練があり、春秋二期には野外総合演習が行われた。

秋の農事が忙しいとなると、十二月、一月の厳冬期、雪中に七日、一〇日と野営して訓練をつづけた。

そのほかに彼らには年中、従歩憲兵としての警備勤務があった。

各自の兵村や付近の部落は勿論のこと、山鼻兵村は札幌本府の守護、海岸の兵村には海辺守備の任務があった。

きびしくとも、軍事訓練には彼らの武士の教養が多少の役にはたつ。

しかし、農事にいたっては全くの素人(しろうと)である。

指揮する上官にとっても未知の仕事であった。

だから農業経営や開墾(かいこん)には、部隊全体が驚くほど拙劣であった。

しかし「たとえ軍事に熟達しようとも、農耕で生計が立てられないでは、屯田兵の本分に背(そむ)く」のである。

毎朝、起床ラッパでいっせいに起きる。

集合のラッパで農作業の服装で週番事務所に集まり、人員の点呼をうけて指揮官に引率され、開墾予定地に行く。

再びラッパの合図で全員が一列横隊に五尺の間隔でならび、「懸(かか)れ」のラッパで鍬を振りあげる。

琴似、山鼻兵村は今は札幌市で、昔の面影(おもかげ)を偲ぶものはないが、入植当時は草ふみわけで道がつうじる程度であった。

兵村は万古斧鉞(ふえつ=伐採)を知らぬ原始林におおわれ、丈余(2m余)の熊笹(くまざさ)は天日を遮(さえぎ)り、鹿、熊、狐が横行し、ときには兵屋の窓からのぞきこむこともあったという。

屯田兵の編成は五名が一伍(組)、六伍で一分隊、四分隊を一小隊、二小隊二四〇名を一中隊というのが基本編成で、その上の編成はいろいろ変わったが、中隊が全組織の中核であったことは変わりはない。

兵村は中隊単位で編成、中隊長である大尉以下、中尉、少尉、曹長、軍曹などの幹部が兵事、農事全般の指導役であった。

兵村には練兵場、射的場、軍事教育の作業場、本部敷地などのほか学校、社寺、道路、防風林などが計画的に配置された。

兵屋は密集してその周辺に置くものと、各戸に給与された農耕地に各自の兵屋を置くものとあった。

開拓使が明治十五年に廃止されるまでの屯田兵の数は、五〇九戸、二一七八名であった。

明治八年の第一次から三十二年の最後の入植にいたる二五年間に、兵村の数三七、戸数七三三七、総人員三万九九一一人という。

この屯田兵の入植地は、初期と後期で非常な相違がある。初期の琴似、山鼻、室蘭の輪西、根室、厚岸方面は、札幌本庁の守護や海岸線の警備を目指す国防軍である。

札幌から北へ鉄道開通とともに、この方面に増加された兵村は防備から興農に目的がかわった。

明治二十三年以降のことである。

ことに現在の旭川市を中心とする上川平野の肥沃な土地は、開墾の尖兵(せんぺい)として入った、明治二十四年以後の“平民”屯田兵の業績である。

上川地方には北の離宮設定の話まであったほど、北海道のかなめ担った土地であり、後に第7師団のほとんど全部隊の駐屯地ともなった。

屯田兵を育てあげ、“屯田兵の親”とよばれる人が

永山武四郎である。

永山武四郎は薩摩藩の武士の家に生まれた。

初陣は明治元年の会津の攻略であった。

明治四年、大尉に任ぜられ御親兵の小隊長となった。

陸軍にイギリス兵制を、と主張して陸軍を辞したのち、開拓使に勤めることになった。

黒田をたすけて屯田兵入植の準備をしたあと、准陸軍少佐兼開拓使出仕として屯田兵の指導と、北海道の開発、北辺の防備に余念なく働いたのであった。

明治十年、准陸軍中佐に任ぜられた永山は、翌十一年屯田兵事務局長となってその軍務を双肩に担い、明治十八年には陸軍少将にすすみ、屯田兵本部長を仰せつかった。

明治二十年、アメリカ、ロシア、清国の三国の視察を命じられて、これらの地の移民制度や寒地農業などをくわしく視察し、翌年帰国した。

そして、この経験と開拓の要務をにらみ合わせて、屯田兵制度の大改革を行った。

この年(明治二十一年)、屯田兵本部は南田兵司令部と改められ、永山は屯田丘司令官となった。

彼は同年、岩村通俊のあとをうけて二代目の北海道長官を兼任(二十四年まで)、さらに中将に累進し、日清戦争のときには臨時第7師団司令官を命ぜられた。

明治二十九年、第7師団が設置されるにおよんで初代の師団長に補せられたが、三十三年退職、三十七年、東京に没した。

没するにあたり「わが骨を札幌に埋むべし、死して猶(なお)北方を監視するの要あり」と遺言した。

遺族はこれを守って、その骨を札幌市の豊平墓地に埋めた。 |

永山武四郎:明治二十年七月、露国ドン・コサックの首都にて

左から二人目、屯田兵本部長・永山少将

|

まことに烈々たる屯田兵魂の育ての親、今も北辺にあって生きているにちがいない。

“水山”村は今は旭川市に編入されている。

その村名は永山存命中、彼の功労を思われた明治天皇の御意志によるものと伝えられている。

3 国際的舞台に top

明治十五年、軍人勅論を賜って、その性根をたたき直さねばならぬ陸軍ではあったが、この年はじまった、いわゆる「京城の変」以後、しだいに。日本の陸軍”に成長していくのである。

これらの出来事は一般の歴史の範囲であるから、ここでは『陸軍省沿革史』の記述を借りて、事態の進展をつないでおくこととする。

〈七月(明治十五年)。朝鮮乱る。これより先、朝鮮、我陸軍工兵中尉堀本禮造を聘(へい)し、洋式の操練を教習せしむ。

大院君(韓国王の父)之を喜ばず。

ひそかに軍人を煽動(せんどう)し、堀本中尉及び学生七人を殺し、我公使館を襲う。公使花房義賢、仁川に走り、英国測量船に搭じ長崎に達す。

ここに於て公使に訓令を伝え、陸軍少将高島鞆之助、海軍少将仁禮景範をして之を護衛し、罪を問わしめ、爾今(じこん)歩兵二中隊を止めて公使を護衛せしむ。

この間当局者は東京鎮台の騎兵一小隊、輜重(しじゅう)兵一小隊、及び輸卒、憲兵若干を福岡に派し、熊本鎮台の兵と共に混成旅団を編成し、之に備うるところありしが、朝鮮、找要求を容れて事なきを得たり。

これ参謀本部創設後第一回の動員となす〉 |

いわゆる「第一次京城の変」である。

〈京城再び乱る(明治十七年)。この月、朝鮮国乱れ、国王援を我公使館に乞う。

弁理公使竹添進一郎護衛兵を率いて王宮に至る。

適々清国の将卒又到り、我兵を砲撃し、国王清兵に投ず。我兵守りを撤して公使館に帰る。暴民従って之を襲う。

陸軍歩兵大尉磯林真三之に死し、公使仁川に逃る。

朝廷、外務卿井上馨を以て全権大使とし、陸軍中将高島鞆之助をして熊本鎮台の歩兵二大隊を率いて之を護衛し、行きて之を処理せしむ〉

|

朝鮮の金玉均、朴泳孝ら開化派のクーデターであった。

そして結局は、韓国をはさむ清国と日本との争いとなってきた。

| 〈三月(明治十八年)。参議伊藤博文を全権大使とし、参議陸軍中将西郷従道と共に清国に赴き、其の大臣李鴻章と天津に会し、両国の朝鮮駐剳(ちゅうさつ)兵を撤回し、他の外国人を傭(やと)いて兵士を教練せしめ、将来若(も)し兵を朝鮮に出すことあらば、両国互いに相通報することを約す〉 |

しかし、話し合いで片づく相手ではなかった。

4 陸軍卿自ら兵制視察に top

明治十七・十八年頃は、日本国自体が内部的革新の時期であった。

明治二十三年に約束された憲法実施をまえにして、憲法調査のためドイツに行っていた伊藤博文が帰り、十七年春には制度取調局がつくられ、十八年には太政官制度が廃されて内閣制が創設された。

こうした情勢のほかに、朝鮮の諸事変をめぐる対清関係の悪化があった。

ここに陸海軍、とくに陸軍の全機構は徹底的な革新の時期をむかえることになったのである。

明治十七年二月十二日、陸軍卿・大山巖につぎの詔勅が下っている。

「朕特に汝を派して欧州の兵制を視察せしむ。

其紀律、節制の詳(つまび)らかなるを観(み)、その精神を采(と)り、其要領を獲(え)、事実に行うべからしむるは朕が深く望む所なり」 |

じつに勅命による陸軍卿自らのヨーロッパ兵制視察旅行である。

この勅語を拝した大山は、明治十七年二月十六日、横浜を出帆した。

一行は陸軍中将三浦梧樓、同野津道貫、陸軍病院長・橋本綱常、陸軍大佐・川上操六、同桂太郎、ほかに小池正文、矢吹秀一、村井長寛、清水俊、小阪千尋、馬場命美、伊知地幸介、野島丹蔵、俣賀致正ら各部の俊秀を加えて総勢一四名。

一行が充分の研究、視察をおわって帰朝したのは翌十八年の一月二十五日であった。

陸軍卿みずから一年間、国をあけて先進国兵制を調査するのであるから、その意気ごみのほどがわかる。

この結果、陸軍の軍制に大改革が施されるのであるが、それは一般に、フランス方式からドイツ方式への転換と表現されている。

この新軍制転換の実行者として陸軍軍政の舞台に登場したのが、桂太郎、川上操六、児玉源太郎らの一群の新しいタイプの人たちであった。

とくに軍制改革を一身に担った代表的人物は桂太郎であった。長州の出身である。

陸軍は明治三年十月に、フランス式によると定められていた。

山縣有朋と西郷従道の二人は三年六月、「普仏(ふふつ=プロシアとフランス)両国に遣し、地理形勢を視察せしむ」として、ヨーロッパに派遣された。普仏戦争の直前であった。

ナポレオン三世がセダンに包囲されたのが九月であるから、山縣らの帰国がもっと遅ければ、あるいはフランス兵制は採用されなかったかもしれない。

ベルリンのテンペルホープ練兵場でビルヘルム一世の観兵式をみた山縣は大いに感心したが、西郷は少しも感心しなかった。

フランスが負けても西郷の対仏信頼は変わらなかった。

この頃桂太郎は、フランスで勉強するためヨーロッパにいた。

彼は、山口素臣、児玉源太郎、寺内正毅らとともに大阪の兵学寮にいたのだが「本場で勉強しなくては」というので“病気”を理由に退校し、自費留学でフランスに向かっていたのだった。

ロンドンについた時に、パリはプロシア軍に包囲されて入れなかった。

彼はここで決心をかえ、ドイツで学ぶことにしたのである。この時二十四歳であった。

桂がサンフランシスコに向かっていた同じ船に、別の一行が乗っていた。

大山巖(弥助)、土佐の板垣退助、山口の品川弥次郎らが、太政官から普仏戦争の観戦者として派遣されたのであった。

大山一行もパリ包囲で入れないのでベルリンに行き、メッツなどの戦跡を視察の後に従軍許可をえてパリに入っている。

ここで敗戦フランスの弱点なども充分に見たのであろうが、その大山はさらに明治四年になって、陸軍少将の職をみずから願いでて退官し、再びフランスに留学している。

大山このとき三〇歳であった。

この頃の軍人たちが、とにかくヨーロッパの新しい学問を勉強しようとしていたことと、他面、フランス依存の度の強かったことがわかる。

桂太郎は明治三年からのドイツ留学中に、組織的・実際的なドイツ流軍事学の優れている点にすっかり心酔した。

明治六年に帰国したが、明治八年、在外公使館武官制度が設けられるにあたって、ドイツ公使館付武官を命じられて再びベルリンに赴き、在独さらに三年、十一年七月に帰ってきた。

まさにドイツの新知識である。

歩兵大尉であった桂太郎は、第一次帰国後の明治七年一月、はやくも陸軍卿・山縣中将に、フランス式兵制では駄目だ、と力説している。

山縣も意がうごかぬわけではなかったが、「ドイツ語に精通している者を得るのが困難だ」という。

何よりも薩摩派の大山、西郷がフランス党であり、谷干城も三浦梧樓、曾我、鳥尾などという長老格の軍人が、その要なしとフランス流を支持していた。

実際一度はプロシアに敗れたが、その後のフランスの国力回復がめざましかったからである。

5 メッケル少佐――ドイツ兵学の導入 top

さて、明治十七年の大山卿の派遣任務の一つに「陸軍士官学校、陸軍大学校に兵学を講ずべき教師を選び招聘する」というのがあった。

この任務にもとづいて、大山は時のドイツの陸軍大臣フォン・シェレンドルフ将軍に人選をたのんだ。

この相談をうけた老モルトケ元帥がメッケル少佐を選んだのである。

クレメンス・ビルヘルム・ヤコブ・メッケルは一八四二年(天保十三年)、ライン河畔のケルンに生まれた。

ドイツ軍人の主流派である地主貴族でも貴族でもない。一八六二年、少尉に任官した。

きわめて謙譲で目立った存在ではなかったが、一八六七年には二十五歳で陸軍大学校に入った。

二十七歳で優等で卒業したが、普仏戦争となり、歩兵第82連隊付で出征したが、仏将マクマホンを敗ったウェルトの戦場で負傷、鉄十字二等勲章をもらっている。

戦後ハノーバー士官学校の教官をへて、陸軍大学校兵学教官となり、大尉から少佐にすすんだ。

彼は一八七四年に『戦術学』、七五年に『兵棋入門』(兵棋は彼の創始という人もある)、八一年には『帥兵術』という本を著している。

この人がモルトケに選ばれた。 |

ビルヘルム・メッケル少佐

|

大山陸軍卿は明治十七年十月十一日付、参謀本部長・山縣中将にあてて、大尉と予定したのだが、少佐となったので、

「今更致し方もこれなく」と事情を説明した後、

「その人は参謀官にしてメッケルと申す者にて、学術も優等、有名なる人の由(著述書もあり頗(すこぶ)る名声ある人)。

過日拙者一面晤(めんご)致し候処、至極適当なる者認(みとめ)申し候……」 |

と、一目で惚(ほ)れこんだことを書き送っている。

メッケルは明治十八年三月十八日に着任した。

彼はきわめて鄭重にあつかわれた。

住居は参謀本部構内に赤煉瓦で新築され、とくに清潔に留意した。

旅行となると大名旅行で、一夜の旅館でも隙間風をふせぐため目張りをし、寒い時はストーブ携行、通訳、書記、従者などあわせで二〇余人の旅であったという。

この国賓的待遇に、彼も誠実に熱意をもってこたえた。

一年間の契約で来日したのであったが、満三年をわが陸軍のためにつくして明治二十一年三月十七日、惜しまれつつ故国に去った。

帰国後、中佐に進級し、ケルンの連隊長となり、大佐、少将とすすんでプロシア陸軍大学校教頭、参謀本部部長を歴任した。

さらに上部シレジアの第8旅団長に転任の命をうけたが拝辞して退職、悠々自適の生活に入った。

閑居一〇年になろうとする一九〇四年、日露戦争がはしまった。メッケルが日本にいたとき陸軍大学校校長として、またこの間、陸軍軍制万般にわたる献策、指導について親交のあった児玉源太郎は、参謀次長として彼に謝電を打っている。

メッケルは時に六十二歳であった。

この老将軍は「日本における知己、門下生の多数がロシアに勝った将軍であり、参謀長であり、部隊長であること」を誇りとしつつ余生を送ったが、日本大勝の後の明治三十九年七月五日、満足のうちに逝った。

この報をうけて日本でも知己門下生かあつまり、八月四日に陸軍大学校で追悼の祭典を行ったが、参謀総長・児玉大将は、この間の七月二十三日に急逝し、同大将みずからの起草した弔文は、メッケル着任のとき、陸軍大学校三年学生で、彼の薫陶(とうくん)をうけた井口省吾陸軍大学校校長が代読した。

弔文の内容は誇張でなく、全く真実のこととして、参会者の胸をうったのであった。

メッケルの日本陸軍に貢献したところが何であったかが、簡潔明瞭に述べられているので引用する。

(宿利重一氏『メッケル少佐』より)

〈……回顧すればすでに二十余年の昔我国の軍制改革日尚浅く、英仏二国の式を経て、方(まさ)に貴国の式を採用するの時に際し、閣下は貴国の選抜により、我国政府の聘に応じ、この校に来り莅(のぞ)み、教鞭をとられしこと四年、日夜精励、諄々後進を提撕(ていき)し、その広博なる学識と懇切なる性情とをもって能く最新、至高の戦略戦術を不敏なる我等の頭脳に注入し、材に随(したが)い器に応じ、各々適度に成達を得せしめ、その薫陶(とうくん)の及ぶところ、独り学生に止まらず、我全軍の改善を促したること又尠(すく)なからず。

ここに於てか我陸軍は明治二十七、八年の役に全勝を占め、三十三年の北清役に欧米列強軍と比肩して遜色なく三十七八年の役には世界の強国と戦いて再び全勝を得たり。

我陸軍の能く此に至りしは実に遠く閣下の訓誨(くんかい)に淵源するもの多くして狂等常に感謝忘るる能わず……〉 |

この追悼会のとき、メッケルの像をつくって陸軍大学校の校内に安置することが決められ、完成は遅れたが、明治四十五年になって除幕式が行われた。

このメッケルの像は、筆者らが陸軍大学校に学んだ頃には勿論あった。

敗戦後の今日、行方不明だという。

在日中、おそらく陸大学生がつけたのであろう、あだ名は“渋柿爺(しぶがきおやじ)”であった。

6 ドイツ方式で軍制改革 top

日本陸軍軍制のフランス方式からドイツ方式への転換は、フランス派の反対をうけながらもこれまですでに徐々に行われていた。

その顕著なものは参謀本部の陸軍省からの独立である(明治十一年)。

これまでに陸軍省に参謀局が設けられ、軍令関係の事項を処理していたが局長は陸軍卿に属していた。

ところがこの十一年の改正による参謀本部は

「凡そ軍中の機務、戦略上の動静……等其の軍令に関するものは専ら本部長の管知するところにして、参画し親裁の後直ちに之を陸軍卿に下して施行せしむ」

と規定された。

当時、天皇輔弼(ほひつ)の責任は太政大臣にあって、陸軍卿はその部下にすぎないから、軍令輔弼の件につく参謀本部長が生まれたことは、太政大臣に匹敵する軍令機関の独立であった。

つまり、プロシア流の二元の組織がもう芽をだしたのであった。

一般的にみて、フランス兵制はフランス革命後の所産であるから、すべて下からの運動として下層から盛りあがって定められていた。

それにたいしてドイツは、その前身プロシアの勃興ぶりが示すように、まず何よりも徹底的な軍制改革による軍隊の再建によってその生存を図らねばならなかったのだから、憲法の制定そのほか近代的政治形態の導入される以前に、近代兵制が採用される、といういわば軍事先行型ではじまったのである。

その軍制上の二元組織なども、その特徴である。

すでに君主国日本がドイツ王制のドイツ憲法に範をとると決めている以上、軍制もドイツ方式にかわるのは自然であったともいえよう。

前述の参謀本部条例につづいて、監軍部条例とか、鎮台条例とかいずれもドイツ方式で決められていった。

その結果、全面的検討の目的をもって大山陸軍卿のヨーロッパ旅行となったのである。

このあと、桂太郎と川上操六という若い二人が、軍政と軍令の要職について改革の火ぶたが切られた。

歩兵大佐・桂太郎は少将に任せられ陸軍省総務局長(次官である)に、歩兵大佐・川上操六も少将に任ぜられて参謀本部次長になる、という抜擢(ばってき)であった。

この二人には反対派の論議が集中した。

しかし二人の背後には薩長首脳部のバックがある。

少しもひるむことなく制度、機関、編成、組織の全面にわたる改革を実行した。

桂の命をうけて智恵袋の役をしたのが、児玉源太郎であった。

明治十九年三月、彼は、臨時陸軍制度審査委員長を命ぜられている。

歩兵大佐・参謀本部第一局長であった。

委員には中佐、少佐の若手の俊秀がならんでいる。

陸軍大臣秘書官・歩兵中佐・寺内正毅の名も見える。

児玉大佐は俊敏鋭利でならした人である。

この十九年九月には陸軍大学校幹事に兼補されている。

陸軍制度審査のため、大学校に教鞭(きょうべん)をとる参謀本部顧問メッケル少佐との連絡を密にするためであったろうか。

この軍事改革において、メッケルのはたした役割は大きなものであった。

彼はプロシア式を機械的に日本に適用しようとはせず、日本に適するように咀嚼(そしゃく)して指導してくれた。

7 軍制改革・師団編制の採用 top

こうして遂行した軍制改革は大別して三つであった。

第一は、軍制の中核をなす陸軍編制の改革である。

軍団編制をとるドイツのメッケルは、師団編制が日本にもっとも適当であるとして師団編制を勧めてこれが採用され、これにともなって経理や兵站(へいたん)機関も改善された。

これまでの鎮台組織にかわって、近代戦、外征に適する軍の編制がはじめて決まったのである。

第二は、軍制の上部機構である高等指揮機関の改革である。

陸軍省と参謀本部が改革されて、軍政、軍令の業務が統一され、また監軍部が再興されて軍隊教育の分野が統轄されることになり、わが国だけともいえる三位一体の機構がつくられた。

第三は、近代軍制の下部構造かなす兵役制度の改革であった。

第二の改革は、本書の目的から、ここでふれるのは略して、まず第一の、師団の編制を見ることにしよう。

日本陸軍には、なぜ「軍団(コア)」という組織がなかったか。世界各国軍は、みな「軍団」制を採用しているのに、大東亜戦争が終わるまで日本にはない。

じつは日本でも、軍団制を採用しようとした記録はある。

大正七年九月二十八日付、参謀総長・上原勇作から、大島健一陸軍大臣宛に

「統帥綱領送付の件通牒」として改正統帥綱領を送ったときの通諜に「追(おっ)て新統帥綱領は将来採用を企図せる軍団編制を顧慮して改訂せるものにこれあり候」

と書いてある。

これは予算編成のため陸軍省概算要求にもだされるほど具体化したものらしく「大正八年歳入歳出概算査定に関する閣議決定」に中に「……兵力増加に関する経費については……軍団編制、特科兵隊の増設……」という文句が見える。

だが、結局、これは実現しなかったから、日本に「軍団」は、ついに生まれなかったのである。

メッケルが日本にきた頃、ドイツは全国を七個の軍管区にわけ、それを徴募、警備などの基本管区として、それぞれ常備二個師団を備え、常備軍十数万を擁(よう)していた。

そのドイツから日本にきたメッケルがみた当時の陸軍は六個の鎮台で、まずは警察の大きなようなものであった。

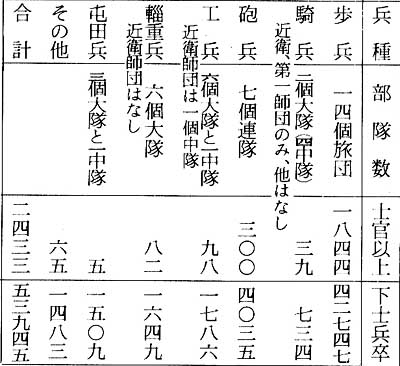

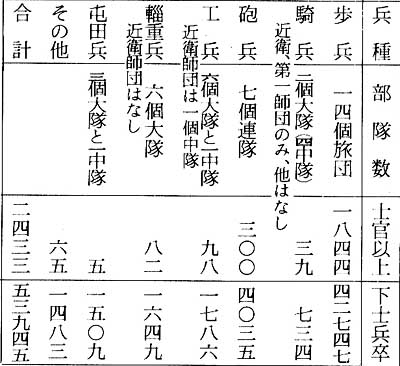

明治十七年から一〇ヵ年計画で兵力増強に着手していたものの、次のようなまことに貧弱なものであった。

この程度の規模の軍隊が参謀官を養成するというのだから、メッケルもびっくりしたのではなかろうか。

歩兵

騎兵

砲兵

工兵

輜重兵

屯田兵

軍用電信

ほかに憲兵 |

一三個旅団と一個連隊

二個大隊

七個連隊と一砲隊

三個大隊と四個中隊

六個小隊

一個大隊と一中隊

二個小隊

|

将官を除き、隊付士官一九八三、下士四九〇二、兵卒三万六九四一、総計四万三八二六という平時兵力にすぎなかった。

メッケルはこう述べた。

「日本は兵力が少ない。ドイツにくらべ、五分の一ほどしかない。

これを軍団のような大団体に分類するのは不可能でもあり無用でもある。

日本では師団は全兵種から編成し、平時では一管内の諸隊をすべて隷属(れいぞく)させ、戦時には担任区城の防御の任と出師準備のために、独立の動作ができるようにしたらよろしい」 |

メッケルは従来の鎮台編制の特徴やその管区制などを認めて、これから師団をつくるという方式を導きだしたのである。

これら編制問題が充分に検討された結果、明治二十一年五月になって、師団、旅団などの司令部条例がつくられて、鎮台にかわって、近衛、第1から第6師団の七個師団が誕生した。

これにともなって経理、補給などの制度が次々と公布されて、日本陸軍は近代的編制で外国軍と戦うことのできる態勢を、はじめて整えたのである。

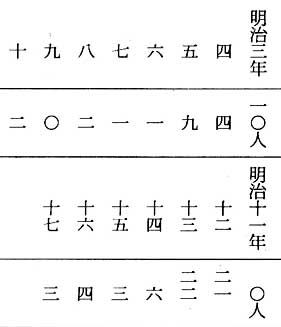

明治二十一年、師団編制がとられた時の実兵力は、陸軍省編纂『陸軍沿革要覧』によると、右表のような程度であった。

特科兵の欠隊が目立つ。

だが特科兵は、このあと充実されて行き、日清戦争直前の二十六年には拡張計画が実を結んで、平時総人員六万三三六八人が充足された。

欠隊のもっとも目につく騎兵は、明治二十二年に第4、第6大隊、明治二十五年に第2、第3、第5大隊がつくられ、各師団に二個中隊ずっの騎兵大隊がそろったのである。 |

明治21年の各師団の実兵力

|

次は徴兵令の改正である。

明治六年の徴兵令がどんな内容のものかは、前章で述べた。

その不合理をなじる声が強くなったため、明治十二年、十六年と改正され、不平等な点が除外されていった。

それがこの時、さらに改正されたのである。

明治六年の第一次のものはすでに批評した。明治十二年の改正の理由は何か。

前に述べたように明治六年以後、旧体制の担い手であった士族層と、新体制の担い手の主力である農民層の新政府にたいする反撃がおこり、動乱が続いた。

それは、西南戦争をもって一段落をつげたが、明治十一年にはお膝元の近衛砲兵大隊で暴動がおこるという始末である。

いよいよ軍隊の内部を固めねばならぬことになってきたのである。

そして徴兵令は元来がざる法であったから、そのまずい点だけが目につく。

農民の長くおかれてきた地位から考えても兵役義務への自覚など容易に浸透するわけはない。

徴兵や入営の忌避、入営後の脱走、逃亡が相いついだ。

政府はまず免役規則を改正し、徴兵忌避の悪弊を除こうとした。

これが明治十二年の改正である。

だがこれとて国民皆兵の建前からは不徹底なものだから、逆に代人料として金を払って免役を願うものが増加したのが“おち”であった。

明治十五年頃となると、一方では「軍人勅論」が発布されて、いっそう軍隊の質的向上が図られたのにたいし、国外では隣邦韓国に「京城の変」が勃発、日本としては新しい転機を迎えようとしていた。

韓国をはさんで日本と清国との対立の表面化である。陸海軍増強に関する御沙汰も下る。

こうした情勢のもとでは、軍備の基礎となる徴兵令を改正して軍備拡張のための常備兵の増加と、徴兵忌避者を徹底的に除去する必要があった。

これが明治十六年の改正で、その主眼点は免役制の改正にあり、これは原則的には除去された。

勿論、代人制は廃止された。

この改正もメッケルを呆(あき)れさせるような点を残していたから、不充分な点はあったのだが、金で兵役が免れる制度の撤廃など、はるかに前進であった。

そして明治二十二年の、さらに徹底した改正がこれに続いたのである。

これでどうにか“国民皆兵”らしくなった。

メッケルが、日本へ来て調べてみると、近代戦の場合、戦時には平時の二倍にもおよぶ予備、後備の将校を必要とするにもかかわらず、日本陸軍には全くその準備がないことがわかった。

平時兵力をもって、西南戦争のように“おっとり刀”で駈けつける準備しかなかったということである。

その原因は、これまでの徴兵令が予・後備将校として適当な教育をうけている階層にたいして、実質上、平時兵役を免除するという制度をとっていたからである。

一年志願兵という制度も、いわばこれら特権階級の在営期間の短縮という、国民全体からみると不公平な制度にすぎない。

ここでこの制度が改められて、予・後備幹部養成の制度として確立された。

これによって一年志願兵は入隊のときから、予・後備幹部養成の目的のもとに特別の教育がほどこされることになった。

これを起点として、「一年志願兵」は、志願者の範囲とか服役年限とかにいろいろの改正はあったが、昭和二年まで続いた。

昭和二年に在来の徴兵令を廃して、兵役法が制定され、一年志願兵を「幹部候補生」と改称したが、その補充、教育に関する制度としては同様であった。

8 士官教育のこと top

この軍制改革のときに、陸軍現役将校の補充制度も大きく変えられた。

現役将校の養成は、大村益次郎の兵制改革いらい新軍建設の基礎として重視されたもので、多くの変遷があったが、その詳細にはふれない。

要約すると、士官学校は明治八年、陸軍省の直轄の学校として、第一期生徒の教育を開始した。

正規の将校教育の初めて「士官生徒」といった。

規則上、士族、平民の別なく試験に合格した者をとったが、当初は士族が大部分であった。

これが第一期生から第十一期まで続いた。

陸軍士官学校は、東京の市ヶ谷に新設された校舎で、この第一期士官生徒以後、昭和十二年におよびその後、座間(神奈川県)に移転した。

この士官生徒の制度は、明治二十年六月に根本的に改正された。

これもまた、ドイツ方式が採り入れられた結果である。

従来の「士官生徒」は「士官候補生」と改められた。

士官候補生は採用後まず各軍隊に配属され、一ヵ年(幼年学校出身者は半年)の隊付勤務に服したのち、軍曹にすすみ、将校団の後継者として士官学校に送られ、修学一ヵ年のあと、卒業して原隊に帰る。

そして曹長の階級をあたえられて、見習士官として約半年、隊付勤務に服する。

その後、所属将校団の将校銓衡(せんこう)会議において可決された者が少尉任官の資格をうることに定められた。

修学年限などはいろいろ変更され、陸軍幼年学校卒業者との年限的関連や陸軍士官学校に予科、本科の制度を置くなど各種の改変はあったが、この将校団を基本とする士官候補生の制度は大東亜戦争末期まで続き、陸軍士官学校を卒業、任官した者は第五十八期におよんでいる。

「士官生徒」の第一期が、日露戦争のときの若手の将軍クラスで、本書にも出てくる有名な将軍は、歩兵科では田村怡与造、長岡外史、大谷喜久蔵、仙波太郎、砲兵科で伊地知幸介、大迫尚道、豊島陽蔵、井口省吾、押上森蔵らで、「士官候補生」の第一期となると、昭和時代、国民になじみの深い名前がみられる。

歩兵科で宇垣一成、白川義則、騎兵科の鈴木荘六らである。

9 勤勉だった青年将校

将校教育に関連して、ここで陸軍大学校の生いたちを説明しておこう。

陸軍大学校が開校したのは明治十六年四月である。

指揮官の戦略戦術能力のないことが西南戦争で証明されたばかりの時であった。

それでは、陸軍大学校が開校されるまで、陸軍将校はどこで戦略戦術を習っていたか。

彼らは海外に留学したのである。

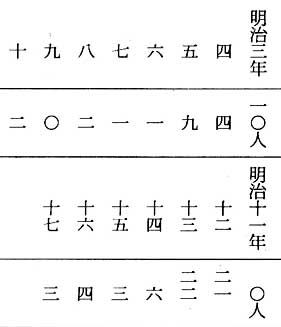

右の表は海外に留学のため派遣された陸軍将校の数を示している。

明治新軍の初期に、それに西南戦争後、いよいよ国軍の基礎を固めようという時期に、多くの若い将校が海外に派遣されて勉強していることがわかる。

ことに明治十一、二年の二一、二二人は当時常備兵数三万ほどの陸軍としては、思いきった人数である。

明治十六年に大学校が創設されて第一期生二〇名が入校したが、教官も少なく、実際に戦略戦術を教えられる人はいなかった。

大学校らしい教育は、メッケルが来てはじめて行われたのである。

メッケルの教育は厳しいものであったらしく、陸大第一期から第六期生までが教えをうけているが、彼のめがねに叶(かな)わぬ者は卒業させていない。 |

陸軍将校の年度別留学生の数

|

各期とも定員は二〇名のはずだが、卒業した者は第一期(明治十八年卒業)一〇名、第二期九名、第三期七名、第四期一三名にすぎない。

日本陸軍の当時の若手錚々(そうそう)たる連中は、このようにしてドイツ兵学を学んだわけであるが、その中には桂、川上、児玉のように直接ドイツで勉強をはじめた者と、メッケルによって手ほどきをうけた者とがあったわけである。

桂、川上、児玉らが日清、日露の戦役でどんな役割を演じたかは周知のことである。

10 制式銃砲の制定――村田銃の出現 top

明治十年代に入って、陸軍はその内部にいろいろの悩みをかかえ、それの克服、体質の改善に多くの努力が重ねられたが、国家の独立と自衛の確保のために必要なことは、ほかにもあった。

兵器や艦艇の生産において、外国の依存から脱し、独立の実をあげることであった。

これには、多くの前提条件が必要である。

国際的水準の技術も習得しなければならないし、最新の機械や装置を買い入れて生産設備を作らなければならない。

同時にわが国独自の制式兵器を定め、海軍の場合は、艦船の計画時から外人技師が関与することを必要としない状態にならねばならない。

明治十年までの後進国日本は、国際兵器資本の売りこむ銃砲にとびつき、何でも買いこみ、まるで世界の廃品兵器のはきだめみたいな有様であった。

西南の役以後の陸軍の仕事は、この兵器の面での独立をはかることが大きな課題であった。

まず、当時の国情に適した制式銃砲を、どんなものに決めるか、が大きな問題であった。

すでに述べてきたように、明治維新の直前から明治初年にかけて、欧米では軍用銃の大転換が行われていた。

精密機械技術の発達によって、滑動式閉鎖装置が可能になり、前装銃から後装銃に転換したのである。

そしてこれらの新式小銃が、機械装置によって大量生産される時代となっていた。

この時、日本陸軍に村田経芳という射撃の名人がいた。

薩摩の人で、幕末の頃から名手として知られていた。

明治八年、陸軍少佐であった村田経芳は小銃改良のためヨーロッパ各国へ巡遊を命ぜられ、帰国すると東京工廠の小銃製造工場に入って実地に研究した。

彼を外国に送りだしたのは大山巖でこの有名な陸軍の大御所は砲兵科であり、維新戦争には砲兵隊長で活躍している。

その体験から従来の大砲を改良して「弥助砲」をつくったり、ほかにも火砲改良をやっている。

従って、今でも、日本陸軍砲兵科の先駆者とみられているのである。

さて、村田少佐は、おりから起こった西南戦役には、戦線にあって兵の使う銃について研究、実験し、数種の小銃が混在して弾薬補充に苦しむ状況や新式スナイドル銃にも故障が多く、射撃の精度も良好でないので、長く制式軍用銃として使用できないことをさとった。

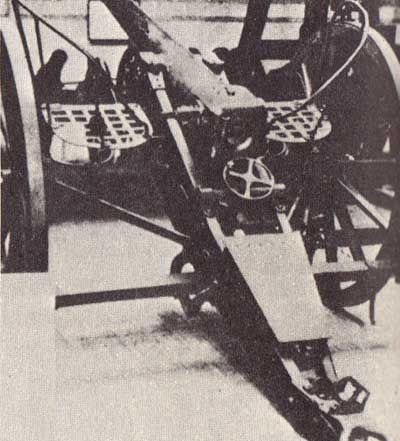

村田は戦後、イギリスから小銃製造機械を買い入れて、製造、実験を繰返しながら、明治十三年になって「村田銃」を完成し、これが軍用銃として採用、制定された。

この村田銃という名は、その後の陸軍で、そして日本で、なじみの深い名前となったが、およその範をフランスのダラー銃にとり、撃発発条だけはオランダのボーモン銃の方式によったものといわれる。

外国の銃をモデルにしたので、寸法や、重量などが小柄な日本人には不向きな点があったので、その後いろいろ改造して、ついに「十八年式村田銃」を完成した。

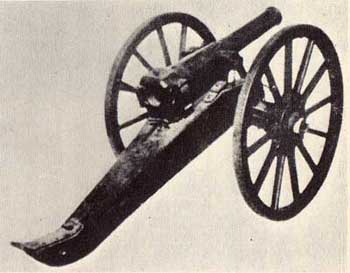

|

十八年式村田銃

|

この改良銃は、十三年式銃の機構と、その実包(実弾)、銃剣を改良して着剣したときの重量を約一割ちかくも軽減し、携帯兵器として、ほとんど理想に近いものとなったのであった。

だが、この頃、世界の兵器界の大勢は、無煙火薬の発明とあいまって、連発銃の時代にすすんでいた。

そこで村田は、明治二十二年式村田銃を創作した。

これは、銃身の下部の弾倉内に八発の弾丸を収め、無煙火薬で発射するものであった。

十八年式村田銃のできたころ、東京砲兵工廠の製造設備も改善されて、十八年度には年産三万挺をこす生産高をあげることができた。

そのため翌年には全国の鎮台兵に、外国製の銃をやめて、国産銃を支給することが可能担った。

二十一年頃から後備兵用の銃もこれを充当し、また二十二年以後は前記「二十二年式連発銃」の生産設備が準備されていった。

日清戦争では、日本兵は十八年式村田銃をもって戦ったのである。

近衛師団と第1師団だけは、二十二年式村田連発銃で装備された。

11 火砲の国産化 top

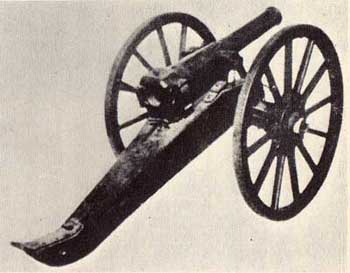

西南戦役で日本陸軍は、フランス式前装式施綫四斤野(山)砲で戦った。

しかし、こんな前装砲は、当時でもすでに時代おくれの廃品にひとしい大砲であった。

すでに明治二、三年(一八七〇〜七一年)の普仏戦役で、プロシア軍のクルップ製後装式野砲がこれを圧倒してしまっている。

その後のヨーロッパの火砲は、後装式にすすんでいた。

日本陸軍も西南戦役の前から、四斤野(山)砲をつくるかたわら、クルップ砲を買い入れ、各砲兵隊に支給をはじめていたが、戦後に野(山)砲改定問題が起こったときもクルップ砲のような鋼鉄砲を、という意見がでた。

しかし、国内生産の実状からみて、当時の未熟な製鋼、製砲の技術を考えると、クルップ砲のような優秀な鋼鉄砲を大量に製造することは、とうてい急速に実現できるとは思われなかった。

また、その鋼材をすべて輸入に頼る、とすれば財政的にも不可能であった。

そこで陸軍部内の意見は、次第に国産材料をもって内地で製造できる程度のものを採用すべし、という方向にむいていった。

そしてその当時、オーストリアやイタリアで採用されていた圧搾式青銅砲がよかろう、ということになったのである。

かって幕府の傭教師であったフランス人の、「鋼材の乏しい日本で、鋼製野(山)砲の採用はいけない。

イタリア式の圧搾青銅製七センチ砲の採用が最も適当である」という進言があったことなどから、原料の点からも、技術の状態からも国内の生産が一応可能になるのであるから、と議論は一決して、この様式を採用することになった。

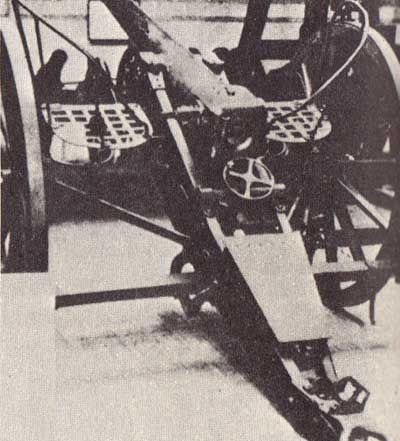

明治十四年、さっそく人を派してこの製砲技術を学ばせる一方で、生産を担当する大阪砲兵工廠で製造準備を開始し、反射炉や工作機械などの設備の強化につとめ、翌十五年から生産に移った。

かくして日本の野戦砲も、明治十五年、十六年頃から独立生産のめどが立つよう担ったのである。

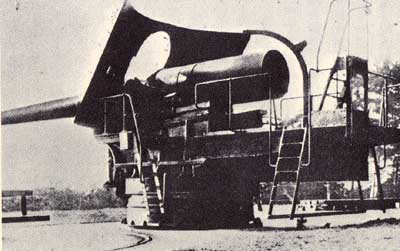

なお陸軍には、野(山)砲のほかに大口径の海岸砲が必要であるが、これもイタリア式によることになった。

イタリアから製砲術の教師を招聘(しょうへい)し、その意見と監督のもとに製造に着手したのである。 |

七センチ半野砲 国産、後装の青銅砲

口 径 7.5センチ

弾 量 4.28キロ

初 速 422メートル(秒)

最大射程 5,000メートル

放列重黽 690キロ

全備重量 1,250キロ |

一方、日本海軍は、クルップ砲を採用した。

まずその基礎となる製鋼技術の習得からはじめ、製鋼所、鍛工場の建設にすすみ、自製鋼材を使ってみずから兵器を製造する準備にかかり、明治十七年には兵器独立の基礎を築きあげた。

どうも陸軍は、道草をくったようである。

青銅砲を主体とする理由がわからぬではないから、批判するなどおこがましい限りだが、鋼製砲自製のスタートを誤り、のちに国軍野戦砲の主力となった三八式野砲の場合、完成品と素材を、ともに輸入品で間に合わせ、充足してしまったことが、のちの自製能力の増強を阻害したのではないか、と残念に思われる。

七センチ半山砲 国産、後装の青銅砲

口 径 7.5センチ

弾 量 4.28キロ

初 速 422メ−トル(秒)

最大射程 3,000メートル

放列重量 256キロ |

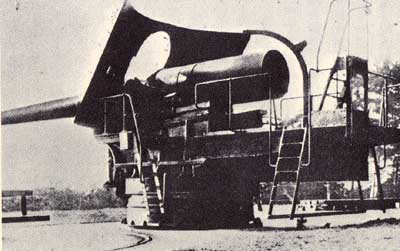

二十七センチ海岸加農(カノン)

口 径 27.4センチ

弾 量 216キロ

初 速 620メートル(秒)

最大射程 14,850メートル

明治32年制定

|

この青銅製七センチ野(山)砲は、だいたい明治十九年から二十一年にかけて旧制火砲と交換され、砲兵隊はこれによって装備された。日清戦争はこの砲で戦ったのである。

その要目は次のとおりである。

砲身 青銅製施綫式

口径七五ミリ、全長一・七八メートル、重量二七〇キロ、鎖栓式閉鎖機、装輪砲架、全備重量一三〇キロ、榴弾・榴霰弾の二種使用、初速四二〇メートル、最大射程五〇〇〇メートル、四馬輓曳(ばんえい)。

山砲はこれと同様だが、砲身短かく重量一〇〇キロ、一馬曳または四馬駄載(ださい=積載)、最大射程三〇〇〇メートルであった。

だが、この砲は、黒色火薬を使用する。 |

海岸砲はイタリアの将校の指導のもら二八センチにおよぶ七種の砲の制式を定め、二七センチ加農(カノン)だけは大阪工廠では設備不足でつくれないので、当分の間、フランスに注文することとし他の六種の自製に着手、各地の要塞に備えつけた。明治二十五年までに各種火砲二一○門、輸入火砲二門が装備された。

野戦軍の装備とともに要塞砲兵の火砲も、国内製品をもって充足することができたのであった。

日露戦争で、旅順、奉天に出陣した「二十八センチ榴弾砲」は、この国産火砲である。

top

****************************************

|