|

****************************************

Home 西南戦争 屯田兵 日清戦争 日露戦争 第一次大戦 アジア大陸 満州国 日中戦争 ノモンハン

日露戦争――二〇三高地の肉弾戦

(『三八式歩兵銃――日本陸軍の七十五年』加登川幸太郎著

p5〜25、第一章全文)

1 肉弾戦

〈勇士の死屍(しし)は山上更に山を築き、戦士の碧血(へきけつ)は凹処に川を流す。

戦場は墳墓となり、山谷は焦土と化す……

英国新聞スタンダードの一記者は

「日本軍の喊声(かんせい)は、露兵の心臓を貫けり。その腸(はらわた)を刳(えぐ)れり」と言った。

然り、日本軍の喊声は敵の心臓を貫き、腸を刳ったに違いない。

しかし、その喊声は一日、一日とうすれて、敵の塁前、山と死骸を積んだにすぎなかったのである。

幾許(いくばく)の鉄弾を抛(なげう)ち、幾何(いくばく)の肉弾を費しても、この堅牢無比を誇った敵塁に対しては、殆んど何の効果を奏せざるに終ったのである。

否、その後数回の大突撃も、肉弾又肉弾を投じて、勇士の血を涸らし、骨を砕きしに止ったのである……〉 |

これは、桜井忠温著の『肉弾』の、明治三十七年八月十九日に始った旅順(りょじゅん)要塞第一回総攻撃を描いた節の冒頭の文である。

陸軍歩兵中尉・桜井忠温は、第11師団の歩兵第22連隊に属して日露戦争に従軍し、旅順の戦闘に参加した。

この旅順要塞の本防御線である東鶏冠山(ちょうかんやま)北堡塁(ほるい=陣地)の攻撃にあたり、八月二十四日、乱戦のあいだに桜井中尉は重傷を負ったが、奇跡的に一命をとりとめた。

その著『肉弾』は、旅順における日本軍の活躍を伝える記録として、また迫力ある叙述によって、当時のべスト・セラーであり、日本海海戦を描いた水野広徳海軍大佐の『この一戦』とともに、明治末期から大正期の青少年のほとんどが読んだ有名な本である。

日露戦争がおわって七年目の大正元年、桜井忠温氏は自らが傷ついた旅順を訪れた。

この時の見聞記は、『銃後』という本となった。

これもまた、旅順の戦いの実相を伝える名著である。

旅順は、日露戦争でもっとも惨烈をきわめた戦場である。

だが、“肉弾”となって戦った日本陸軍の将兵の活躍の舞台は、ここだけではなかった。

実に、“赤い夕陽の満州”は、日本軍将兵の“肉弾”をもって戦われた戦場であり、日本陸軍はこの日露戦争を“肉弾”によって勝ちぬいたのである。

ここに日本陸軍の起点がある。

日本陸軍の興亡を描く本書は、まずこの日露戦争から回顧することとする。 |

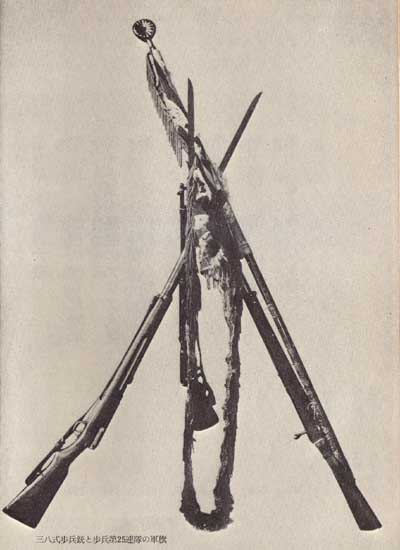

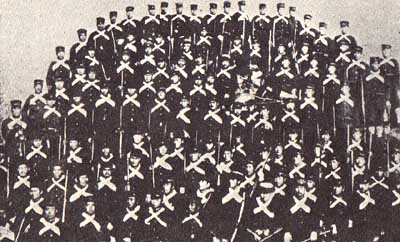

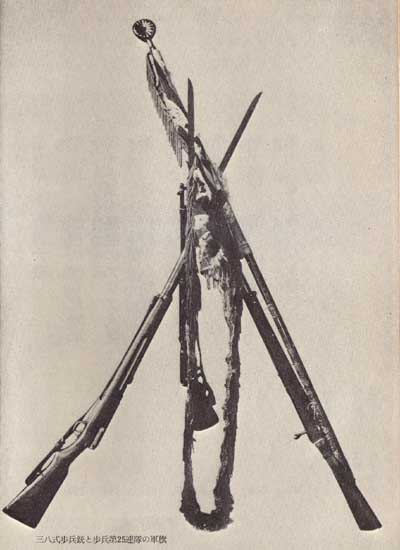

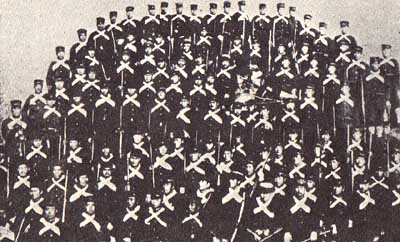

三八式歩兵銃と歩兵第25連隊の軍旗

歩兵銃の先には剣がついており、肉弾戦ではヤリとして使用した

|

2 臥薪嘗胆(がしんしょうたん=長期間の苦心・苦労)の一〇年

top

日本は明治二十七年(一八九四年)、清国と戦った。日清戦役である。

そして翌二十八年、これを降した。

大清帝国が、東海の小国日本の軍門に降ったのである。

それまで、欧米各国にいじめられながらも、“眠れる獅子”として不気味に思われていた清国を、この敗戦により猫ぐらいの力しかないと見てとった欧州列強は、遠慮会釈なく、利権獲得に乗りだしてきた。

まずロシアである。日清戦役の講和の時、日本が遼東半島を領有するのは“東洋平和に害あり”と言いがかりをつけて清国に還させた、いわゆる三国干渉から、舌の根のかわかぬ明治二十九年、旅順口をふくむ遼東半島の南を租借し、東清鉄道敷設権を得た。

イギリスは、ロシアとのバランスを名として、対岸の威海衛を租借、フランスも南支の広州湾を租借と、それぞれ侵略の歩を進めてきた。

これに憤慨して、清国人の拳匪の蜂起(明治三十三年、一九〇〇年の北清事変)となったのだが、それがロシアに事実上、満州占領のチャンスをあたえる結果となってしまった。

こうなると、韓国もいつロシアの勢力範囲におさめられてしまうかわからない。

一〇年前、となりの韓国に清国の手がのびるのを、いずれはわが身にふりかかる火の粉だとして、“眠っている”とはいえ“獅子”の大清国に、敢然とかみついていったのが日清戦役なのだ。

今度は、それがロシアである。

ピョートル大帝いらい、東へ、東へと手をのばし、なんとか清国をおさえつけて、ついに浦塩――ウラジオストク(“東方を征服せよ”という名である)まで進出したロシアである。

このロシアに対抗して、日本とイギリスは日英同盟(明治三十五年・一九〇二年)をむすび、東洋の現状維持を図ろうとしだが、そんなことでひるむ相手ではない。

抗議をすれば撤兵を約束するが、胸に一物ある相手のこととて、これを実行するはずがない。

ヨーロでパからどんどん軍隊を送りこんで、南満州を固める。

既成事実を作りあげたほうが、外交辞令より効果的である。

これは、今日でも世界の動乱に共通する一つのパターンである。

韓国にたいしても遠慮はしない。

日本のような小国に気がねは無用である。

結局、これで、ずるずると時がすぎていった。

ロシアの陸海の戦備が固まって、日本としては手も足も出なくなりそうな形勢となった。

とうとう戦争に訴えるしかないとなった。

明治三十七年二月六日であった。

3 日露開戦 top

容易ならぬ戦争である。まず何よりも京城を首府とする韓国を、日本の側に押さえこまなければならない。

しかし、ロシアの艦隊が旅順とウラジオに頑張っている。

京城に、ロシアよりもさきに日本軍を送りこめるか、どうか。

戦争は、こうしたきわどい対策から始った。

日清戦役のときもそうであった。

今度も幸いに機敏な日本海軍の活躍で、無事にスタートがきれた。

目の上のコブのようなロシアの旅順艦隊を、港内に封じこめてしまおうと、船を港口に進めて自沈させる、いわゆる“旅順口閉塞”という、決死的な行動が三回も行われたのが、この時であった。

広瀬海軍中佐と杉野兵曹長の話などが、長く世に語りつがれたものである。

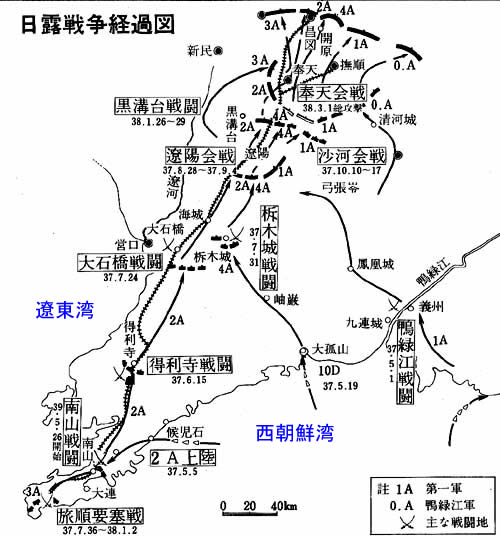

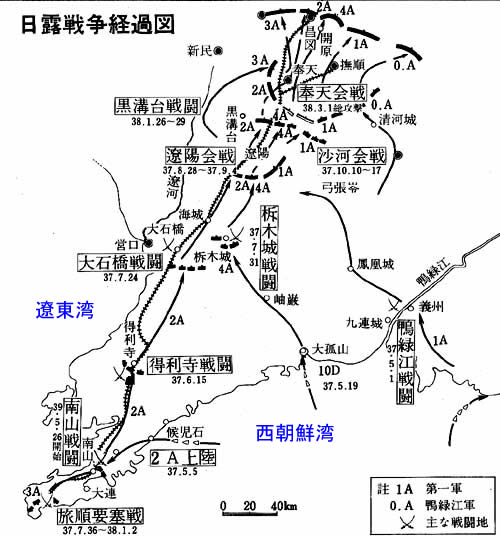

この間、黒木為禎大将の指揮する第1軍の三個師団(近衛、第2、第12)は、韓国を北進して、漸次ロシア軍を駆逐し、五月一日には鴨緑江を強行渡河し、優勢な敵を撃破潰乱させて、一日で九連城を占領してしまった。

開戦劈頭(へきとう=最初)のこの戦勝は、戦争の推移に実に大きな影響をあたえ、やれるぞ、という気を全軍に起こさせた。

第1軍は、さらに進んで鳳凰(ほうおう)城をぬき、寛甸城を陥れ、連戦連勝を続け、ますます北進して遼陽に迫った。 |

|

一方、第1軍が鴨緑江の北岸に進出すると、奥保鞏大将の指揮する第2軍(第1、第3、第4師団)は、五月五日に候兎石に上陸するや、ただちに金州城をぬき、南山の敵の堅塁(けんるい=強固な砦)を陥れた。

そのあと第2軍は、旅順の攻略を第3軍にゆずって反転して北に向かい、旅順の救援に南下してきたロシア軍を得利寺の付近に迎え撃ち、これを敗走させた。

この北進第一次の大勝で、遼東半島における日本軍の足場はしっかりと確保された。

一方ロシア軍は、旅順要塞を救援する見込みを絶たれてしまったのである。

第2軍は、さらに進んで熊岳城、大石橋に敵軍を破って遼陽に迫った。

第1軍と第2軍の中間には、独立第10師団が、五月十九日に大孤山に上陸し北進した。

七月二十五日、この独立第10師団に第5師団をくわえて第4軍となり、野津道貫大将指揮下に、岫巌をへて海城を陥れ、牛荘を占領した。

4 満州軍総司令部 top

こうして第1、第2、第4が相つらなって東方および南方より遠く遼陽を包囲する態勢が整うと、満州軍総司令部が作られることになった。

六月二十日、総司令官にこれまで参謀総長であった大山巖元帥、総参謀長に、これまで参謀次長として開戦前から戦争の策案を一身にになっていた児玉源太郎大将が任ぜられた。

参謀総長には山縣有朋元帥が就任した。

各軍は八月二十三日から遼陽攻撃の行動を開始し、八月三十日から九月三日まで連日連夜、奮戦激闘を続け、ついに五軍団からなる優勢なロシア軍を北方に撃退した。

世に有名な「遼陽会戦」である。

こうして満州軍は、遼陽付近の敵を撃退すると、渾河の近くに陣地を占領し、このあとの行動にそなえて準備していた。

この間に、奉天に退却していたロシア軍は、態勢を整えて再び南下を開始、前進してきた。

これにたいして満州軍は、十月十日から全軍をあげて攻勢にうつり、ここにいわゆる「沙河会戦」が起った。

この戦いも、十数日間昼夜をとわず、つづいた激戦であったが、ついに敵を撃退することができた。

苦しい戦いであった。

押し返しただけであったが、ロシア軍は南下して日本軍を撃破するという企図に失敗した。

しかし、このあとロシア軍は、増援をうけて逐次優勢となっていくのである。

|

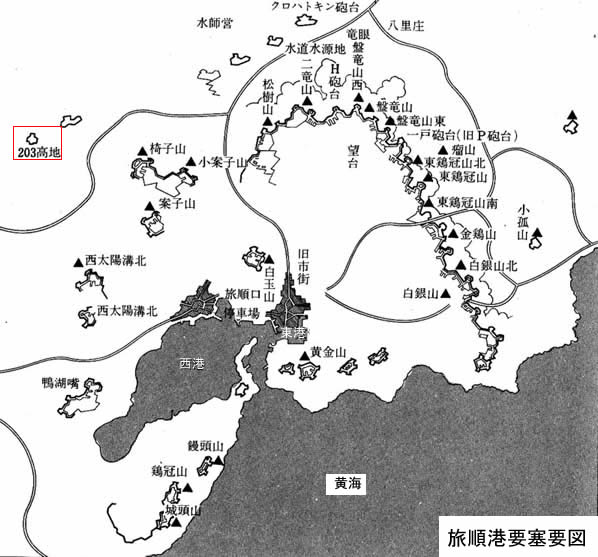

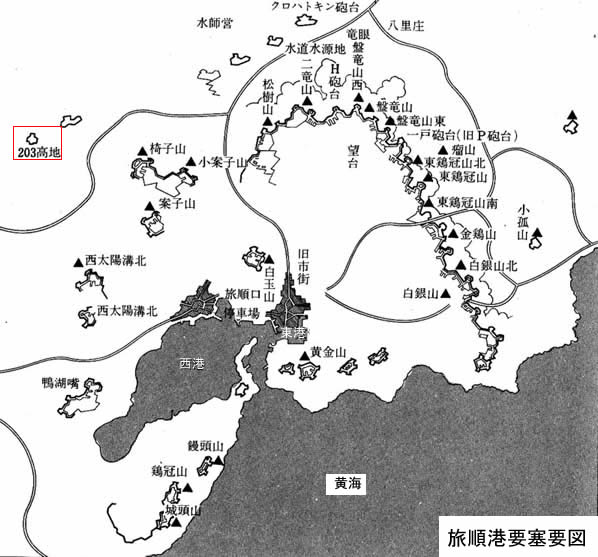

日本軍は最初、守りの固い旅順港北東の山々の要塞を攻撃したがどうしても破れなかった。

そこで、旅順港北西の二〇三高地に目をつけ、何とかここを確保し、ここから旅順港を砲撃した。

二〇三高地はロシア側も危険性を感じ、開戦後急ごしらえで要塞化した山であった。

|

5 旅順要塞の攻囲戦 top

満州軍の主力が、苦しい戦いながらも、じり押しに敵を北へ撃退している間に、第3軍は、旅順で言語に絶する苦しい戦いを続けていた。

軍司令官、大将・乃木希典。

第1、第9、第11師団に攻城砲兵などが増加されたこの第3軍は、旅順要塞の攻撃に従事していた。

要塞前方の諸陣地を占領して要塞に迫った第3軍は、八月中旬には、いよいよ本防御線である堡塁、砲台の前面に迫った。

日本軍が旅順で戦うのは、これが初めてではない。

艦隊根拠地として好適のこの地には、日清戦役のときにも要塞があった。

そして日本軍は、この時は強襲一日でこれをぬいた。

ロシアが堅固に作りあげたこの要塞は、日本軍としては封鎖しで、ロシア艦隊が出港して暴れられないように封じこめておけばよいわけで、旅順口閉塞の壮挙も、そのために企てられたのだが、ロシア軍もそうはさせない。 |

二龍山堡塁 外壕内部

前方の孔は側防砲の射撃する孔。この外壕は背面のもの。

日本軍の攻撃した前面のものはこれよりも広い

|

そこで、どうしてもこれを陸正面から攻撃して占領し、ロシア艦隊を撃滅してしまわなくては、全満州軍の背後を安全にすることはできない。

ここにこの堅塁を攻撃しなければならない理由があった。

しかも、ロシアは、東洋艦隊を増援するために、はるばるヨーロッパから主力艦隊であるバルチック艦隊を東航させるという情報が入っている。

旅順攻略を急がなければならない理由が、ここにあった。

桜井忠温氏は、旅順についてこう書いている。

〈日清戦役以来、旅順口の名は世界各国の注目するところとなり、殊に露国が十年の月日を重ね、数億の資を投じて、この地に堅塁を築いてより、戦略上最も重要なる地点となったのである……。

旅順の地たるや、市街や港湾を抱き込み、二百〜四百メートルの高地がこれを囲み、自然の防御陣地を形成している。

すでにこの天険あり、加うるに、築城工事にかけては世界で有名な露国が、かの山、この丘と到る処に各種の砲台を築き、それに無数の巨砲、機関銃、小銃を配置して、正面、側面自由自在に射撃を指向し得る如くし、地雷、狼牢(おとしあな)、鉄条網をはじめ、あらゆる防御材料をば、蟻の這う隙間もなく布設して、いかほど猛烈な日本軍の砲火に対しても、いかほど精鋭な歩兵の突撃にも、難攻不落の堅城なりと自信していたのである。

これに反し我軍の攻撃正面は、険しき山か、深い谷か、さもなくば敵の陣地に向かって自然に緩徐な傾斜をもって登らねばならぬのであった。

旅順口一帯の地形は、即ち守るに易く、攻むるに難きにあった〉 |

桜井中尉は、敵の本防御線である堡塁に手をかけない前に負傷、後送されたから、その時旅順の堡塁にはぶつかっていない。

旅順要塞の堡塁は、写真にみるような構造である。

堡塁を占領するためには、どうしてもその周囲の外壕を通過しなければならない。

壕の中に入ることができたとしても、そのコンクリートの室の中から壕を掃射する火器がある。

これを破壊しなくては、外壕の中で生きていることは不可能である。

そしてここを渡らなければ、堡塁内部に侵入できないという堅塁である。

旅順要塞にたいする日本軍の準備は、全般的に充分ではなかった。

こういう記録がある。

明治三十七年四月二日、大山参謀総長から寺内陸軍大臣宛に次の通牒が出された。

開戦してから二ヵ月後である。

「諸情報によれば、露軍は莫大な鉄線を購入し、副防御(障害物の意)に使用すること明瞭に有之候間、これに対し我は之を除去するの策を講ずること必要と存じ候に付、左の要領により鉄条鋏を急製し、各部隊へ支給相成度。

新式のものを歩兵大隊に五〇〜一〇〇個

工兵大隊に六〇〜一二〇個

四月中に七二六〇個、五月中に三三〇〇個

交付順序は第3、第1、第4、近衛師団……」 |

新しく得た情報で、新式の鉄条鋏をというのだろうが、いかにも泥縄である。こんな莫大な数を、一、二ヵ月で作れるわけがない。

大本営はとりあえず、各師団に二四〇個(各歩兵中隊に五個ずつ)という支給の示達をだしている。

一事が万事、大本営側の準備や研究も必ずしも充分でなかった一例だが、この鉄条網というのが旅順では難物であった。

再び桜井氏の記述をかりる。第一回の総攻撃の前である。

〈予等は大孤山の麓に在って、攻撃に関するすべての準備を急いでいた。

殊に敵が副防御中の最も有力なものとして頼んでいた鉄条網――我軍があの棒杭とその鉄線との為に、いかに多くの生命を奪われたか。

見渡す限り一面の山稜は、大小高低を問わず、遠く望めば点線の如くに取巻いているのは、即ち鉄条網である。

予等はこれを踏み、これを壊して前進せねばならぬ。

これを破壊するのは工兵の本務とはいえ、その人員には限りがあって、鉄条網にはほとんど限りがない。

されば歩兵も又、これが破壊に努めねばならなかった。

そこで我等は、大孤山の前岸を利用し鉄条網を仮設し、工兵からその破壊方法を教えられたりした。

始めに鉄鋏隊(てつばさみたい)が前進して直ちに鉄線を切る。

続いて鋸の一隊が進んで杭をゆすって倒す。

倒れなければ鋸でひき倒すという具合にして、この網の一部を破って突撃隊の進路を開くのである………

だが、おそるべき機関銃の銃先(つつさき)での仕事、鉄条網破壊のために驀進したるわが歩工兵の決死隊には、ほとんど生還者がなかった〉 |

鉄条網に突破口を開くにも、また肉弾をもってするのである。

こうした、当時としては破天荒ともいえる設備をもつ旅順要塞にたいし、日本軍はいかなる攻撃方法をもって、これを攻略しようとしたのか。

6 第一回総攻撃 top

全般の状況上、旅順の攻略は急がなければならない。

第3軍は、もちろん大本営も同意で、「強襲」をもって奪取するに決した。

「強襲」とは何か――突撃につぐ突撃をもって、遮二無二、突きかかって堡塁、砲台を奪取しようというのである。

この是非は、今日これを論ずるまでもあるまい。

だが、一部の砲台ではあるが、占領したのである。

また、日清戦役で一日にして陥れた旅順であることも、勘定にいれなければなるまい。

八月十九日、天明とともに総攻撃は開始された。

砲撃数時間の後に、歩兵は勇躍前進に移った。

砲撃中沈黙していた敵砲兵は、わが部隊の前進をみると猛然として射撃を開始し、全要塞ではたちまち起(た)って頑強な抵抗が始ったのである。

戦況は刻々と悪化した。

日本軍は、あくまで攻撃の手をゆるめない。

攻撃は連続六昼夜におよんだ。

だが、いたずらに損害がふえるだけで、攻撃はいっこうに進捗しない。

わずかに第9師団が、二十二日、盤龍山東堡塁の一角を、莫大な損害をだしながら占領しただけで、第11師団正面では、二十三日夜、望台の一角に突入したが、すぐに撃退されてしまった。

攻撃は行きづまった。第3軍は、二十四日の午後、総攻撃を中止しなければならなかった。

本章冒頭の桜井氏の書いたような状況である。

この総攻撃におけるわが死傷は、一万五八〇〇名をかぞえた。史上空前の損耗である。

第一回の総攻撃に失敗した第3軍は、たとえ時日はかかっても、正攻法によらなくては損害が大きくなるだけだとして、軍司令部内部に異論がないわけでもなかったが、とにかくこの方法をもあわせて、実施することに決定した。

正攻法とは、一体どんな戦法なのか。

敵の堡塁に向かって壕を掘りすすめる。

地形にもよるが、敵堡塁に近づいたら、敵前五〇メートル以内に、歩兵が展開できるような横にひろい突撃陣地を掘る。

突撃隊がその陣地にはいり、予備隊はその直後の陣地につき、突撃準備を行うのである。

さらに、敵の堡塁には外壕がある。

これを越す通路を開設しなければならない。

外壕には側防火器がある。

これも破壊しなくてはならない。

すべて工兵の任務であるが、これには坑道を掘り進んで、敵の下から爆破するしかない。

こうした作業によって敵に接近し、敵の火器を爆破し、障碍を突破して、堡塁を占領しようとする戦法が、正攻法である。

これは時間がかかるし、日本軍の工事を敵が黙って見ているはずはない。

壕の先端部で作業する将兵は、つねに決死隊であった。

敵に近づく壕は電光形に作って、銃砲火の損害を減少しようとするが、敵がこの壕を縦射すれば一たまりもない。

正攻法を採用したとしても、特別の工事器材があるわけではない。工兵も歩兵も、岩石地帯の旅順で、つるはしとスコップで作業する。

頼みの綱は爆薬だけ、近接戦ともなれば、小銃、銃剣で闘うのみであった。

掩護する砲兵は、砲も弾薬も足りない。

総攻撃の時は別として、作業中の掩護射撃などできない相談である。

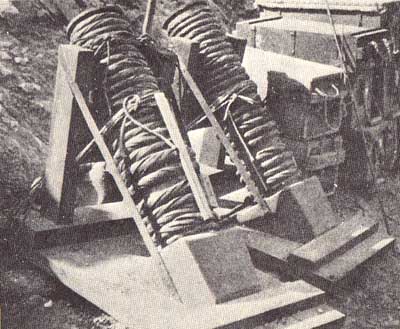

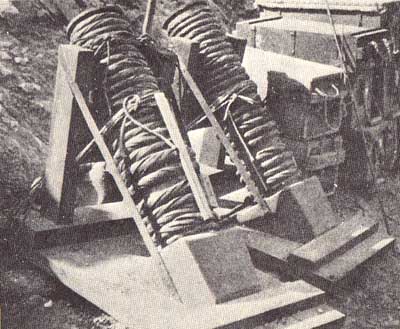

即製の迫撃砲(はくげきほう=放物線に弾をうつ砲)が造られたのも、この時であった。

7 さらに強襲 top

第一回総攻撃の惨憺(さんたん)たる結果に直面して、第3軍は正攻法の採用を決心したが、早く旅順を取らなければならないし、正攻法では時間がかかる。

何とかして強襲によって堡塁が奪取できないか、という欲もでる。

九月十九日から再び、強襲がくりかえされた。

各師団には、各堡塁を攻撃奪取せよ、という命令が下った。

各師団は難戦苦闘、堡塁前方の諸陣地で、取りつ、取られつの激戦が展開されたが四七〇〇名の損害を出して、この攻撃は挫折した。 |

旅順要塞の攻撃にあたって、現地の攻城砲兵廠でつくった

木製、竹たがのもので、迫撃砲のはじまりである。

盤龍山西砲台にむけて配置したもの。三〇〇メートルまでとぶ

旅順港内を砲撃中の徒歩砲兵第1連隊第3中隊

旅順港が見えないところから、カンで撃っているので、当らない。

二基の巨大な二八センチ榴弾砲が見える。

|

第1師団の攻撃正面の西南端にある二〇三高地が、この攻撃のさいに助攻正面として攻撃されているが、第3軍としては、まだこの高地に注目するにいたらなかった。

八月下旬の第一回総攻撃の失敗によって、海岸要塞の火砲である「二十八ミリ榴弾砲」を旅順に送る、という意見がでてきた。

主唱したのは、陸軍審査部長の有坂成章少将と陸軍省砲兵課長の山口勝大佐であった。

この巨砲は、輸送や据えつけの時間の問題などが論議されたが、とにかく六門が旅順に送りこまれた。

これが予想外に早く、九月三十日には射撃ができるようになり、さらに増加されて一二門になった。

この大砲については後述するが、当時の海岸要塞の主砲で国産であった。

これが野戦に出てくるとはロシア軍も予期しなかったであろう。

8 第二回総攻撃 top

再び肉弾による総攻撃が企図された。

成功の目算はなかった。だが時間的に追いつめられた第3軍としては、やってみるほかに途はなかった。

工兵第11大隊の攻城日誌を引用して、第二回総攻撃を見ることにする。

〈十月三十日。本日総攻撃の日なり。

朝来、わが砲撃は猛烈を極め、砲弾は雨の如く敵砲台に命中し、硝煙敵陣を覆いて凄惨(せいさん)を極む。

各将校は砲撃の光景に成功を夢見しが、この砲台にも、外岸匣室(こうしつ)の処置の未だ完成せざることに留意するもの少なし。

午後一時突撃隊は奮進せり。

突撃部隊は殆んど損害なく敵の散兵壕を奪取して、胸墻下に達せり。

一時二分〜五分、形勢とみに可なりしも、六分に至れば形勢逆転、両方面とも先頭部隊の過半は倒(たお)れ、後方部隊又側防火に倒る。

堡塁に向いしものは悉(ことごと)く地上に伏臥し、負傷者は続出して後退を始む。

攻路頭は退却兵充満し、敵の射撃益々猛烈なり。

彼我手榴弾戦を演ぜしが、ついに退却の余儀なきに至れり〉 |

〈ただ瘤山に向いし一隊のみ敵陣地を奪取し交通壕の開設に着手す。

砲台に向かいし歩兵第四十四連隊及び工兵は三々五々弾痕に入りて日没を待つ。

この間、勇敢なる工兵は敵と爆薬戦を演ず。……

北砲台に対する攻撃は午前七時、穹窖(きゅうこく)突撃隊をもって穹窖を占領、爆薬をもって壁面を破壊、壕底に達する突撃路を作り、三十名の歩兵突撃せるも……その多くは戦死し、外斜面を保持せる残兵は鶏冠山方面よりする爆裂弾のため射殺せられ、ついに攻撃を中止す〉 |

各師団は敵の猛火をおかして攻撃を敢行し、それぞれ、松樹山、二龍山、東鶏冠山北堡塁の外壕前に達し(外壕前までは攻路作業で、ともかくたどりつける。問題は外壕である)、しばしば敵の逆襲を撃退したが、ついに堡塁を奪取するにいたらず、ただ第9師団が二十六日に鉢巻山、三十日に一戸堡塁を、第11師団が三十日に瘤山を占領しただけで、第二回総攻撃もまた挫折した。

この総攻撃の死傷者は三八〇〇名であった。

この攻城日誌には、この総攻撃にかんする所見をこう述べている。

〈総攻撃の時機尚早なり。総攻撃を決行せんとせば、目標に対する諸作業は既に突撃を実行すべき時機に達しあるを要す。

二龍山、松樹山いずれも未だ外壕を越ゆべき何等の方法を有せざりき。

北砲台に於ける外壕は、突撃の日までわが軍の有にあらざりき〉 |

時機尚早であることは、正攻法にうつっている第3軍司令部とて知らなかったわけではない。

急がなければならぬ苦しい立場から、万一を新来の二八センチ榴弾砲の威力にかけたのであろう。

しかし、結局は、歩兵が外壕をこえ銃剣をひらめかせて突入するのでなくては、敵の堡塁の陥落は望むべくもなかったのである。

第3軍司令官以下の苦衷(くちゅう)を察することができるが、この難攻不落の正面に向けられた第3軍将兵は、まことに不運というほかはない。

9 二〇三高地をねらえ top

要塞を強襲して失敗した第一回総攻撃のころから、大本営には二〇三高地方面から攻撃せよ、という意見があった。

第一回総攻撃と同様に、おなじ三堡塁(東鶏冠山、二龍山、松樹山)を強襲して第二回総攻撃が失敗したのだから、当然、攻撃正面を二〇三高地に転換すべきである、という声が大きくなった。

しかし各師団とも、すでにその正面の主要堡塁にたいして、正攻法的攻撃を実施中である。

この攻撃計画をかえて攻撃の重点を移すには、第一線兵団を横すべりさせねばならないし、砲兵の陣地も移さぬばならぬ。

そんな時日の余裕はない。

計画している攻撃を鋭意遂行するのが、目的達成の早道である。

これが十一月の初めころの第3軍の、また満州軍の見解であった。

戦争開始いらい第7、第8の両師団は、北辺に備えて控置されていたが、明治三十七年九月、第8師団は戦地に送られ、北方に使用されることになった。

第7師団は、国軍ただ一つの総予備兵力であった。

旅順正面の苦戦がつづき、しかもその攻略を急がねばならないとなって、大本営はこの最後の一個師団を、旅順に増加することを決定した。

筆者は北海道の産である。

旭川市近郊、現在の当麻町の屯田兵の家に生れた。

屯田兵のことは後章で詳しく述べるが、この屯田兵部隊が第7師団に育っていったのである。

筆者が陸軍士官学校を卒業して、初めて勤務したのは、札幌にある歩兵第25連隊であった。

だから第7師団の旅順の戦いは子供の頃から、そして大人になっても、この話の中で育ったようなもので、いまも記憶に新しい。

伯父の一人は、この旅順の二〇三高地で戦死している。

第7師団はこれより先、北海道を出発して十月には大阪に集結した。十一月十一日、第3軍の隷下にいれられ、十一月二十日には大連に到着した。

さて、第二回総攻撃にも失敗した第3軍は、今度はいかなる方策をもってこの要塞を攻略しようとするのであろうか。

勿論、第二回の総攻撃失敗後も、各師団の三堡塁にたいする正攻法攻撃は進められているが、その進捗の度は今までよりも格別テンポのあがる手段とてはなかった。

10 第三軍、第三回総攻撃を企図 top

この頃となっては、第3軍は軍内外からの非難の中心にあった。

今日になっても、この旅順の指揮ぶりから“乃木将軍凡将論”がでてマスコミをにぎわすほどである。

八月いらい、うつ手はことごとくはずれ、損害を出すばかりである。

砲撃は攻城砲の不足、とくに弾薬の不足でペトン製の堡塁、砲台に破壊の威力は充分にはおよばない。

そして第二回総攻撃に失敗した頃には、いよいよのっぴきならぬところまできていた。

北方では沙河会戦(明治三十七年十月)の後、ロシア軍は兵力を増加して、攻勢に出てくる徴候もある。

早く旅順をかたづけて第3軍を北によびよせなくては、北方決戦の前途も危い。

しかし、これは陸軍戦略の問題である。さらに大きな問題は日本海軍にあった。

東洋艦隊を封殺されたロシアは、遠くバルチック海から主力艦隊を東洋に送るため、すでにリバウ軍港を出発させている。

敵の残存艦隊を旅順口内にしめつけているから、連合艦隊としては手がはなせない。

一日も早く旅順要塞をおとし、敵艦隊を撃破して連合艦隊を内地に引き揚げて、遠来の敵を迎え撃つ準備をしなければならない。

それには、約二ヵ月を要する。バルチック艦隊の迎撃こそ、海軍の決戦なのである。

十一月中旬の状況では、敵の増援艦隊の日本近海進出は一月上旬と予想された。

したがって日本海軍は十二月上旬になれば、たとえ旅順の封鎖をゆるめてでも、艦船の修理に着手しなければならない。

これでは敵艦隊がまた暴れはじめて、満州軍の後方連絡線はどうなるかわからない。

これが第三回総攻撃強行が企図されたときの背景であった。

第三回総攻撃は、第3軍にとって、司令官はもとより全将兵にとっても最後の土壇場(どたんば)であった。

軍司令部には、満州軍総参謀長・児玉大将が乗りこんできて指図をしている。

それよりも何よりも、総攻撃に先だって十一月二十二日、異例の詔勅まで下っていた。

「旅順要塞は敵が天険に加工して金湯(きんとう)となしたるところなり。

その攻略の容易ならざるは素(もと)より怪しむに足らず。

朕深く汝等の労苦を察し日夜軫念(しんねん=心配)に堪えず。

然れども今や陸海両軍の情勢は旅順攻略の機を緩(ゆる)うするを得ざるものあり。

この時にあたり第三軍総攻撃の挙あるを聞き其の時機を得たるを喜び成功を望むの情甚だ切なり。

汝等将卒それ自愛努力せよ」 |

こうなっては全軍決死、突進するしかない。

筆者の母隊、歩兵第25連隊は十一日二十五日、戦線の後方、土城子で全皆兵を前にして、この勅語の奉読式を行った。

師団長・大迫尚敏中将からも一十四日、「必死」の訓示が下された。

総攻撃は計画どおり二十六日に開始された。前出、攻撃日誌は簡単にこう書いている。

| 〈十一月二十六日。第一師団に於ける松樹山、第九師団に於ける二龍山の情況、わが北砲台と異なることなく、再三攻撃を復行せるも、ついに成功せず〉 |

ところで、この第三回総攻撃には、従来にない一つの奇策が計画されていた。

「白襷(しろたすき)隊」とよばれる決死隊による砲台夜襲強行策である。

11 白襷隊 top

この策は、第1師団旅団長・中村竟少将の提案したものであった。

第1師団がこれまで力攻中であった松樹山堡塁の南方にある松樹山第四砲台を「潜行、夜襲」によって強行奪取しようとするものであった。

この提案は、乃木司令官も松村務本第1師団長も、その結果を案じて賛成しなかったが、中村少将の決心あくまても固く、またこの第三次総攻撃は、是が非でも成功させねばならない戦いであったので、ついにこれを許したのであった。

正式には「特別支隊」とよぶ。第1師団特別歩兵連隊(各連隊からの集成連隊)、歩兵第12連隊第1大隊(第11師団所属)、歩兵第35連隊第2大隊(第9師団所属)、歩兵第25連隊(第3大隊欠)、工兵一個小隊からなっていた。 |

白襷隊:出撃前の記念写真だが、幾人が帰還できたのだろう?

|

全将兵、白襷(しろたすき)を十文字にかけて味方の目印とした。

「襲撃は銃剣を主とし、第一着の地歩を占領するまでは敵の猛射を受くるも応射することを許さず」

と訓示された。

以下『歩兵第二十五連隊連隊歴史』によって、特別支隊の行動をたどることとする。

〈十一月二十六日夜、午後六時、支隊は水師営北東側集合地を発し、縦隊となって、水師営東端の小流に沿いて第二集合地たる松樹山北西麓の地隙に向い前進し……七時三十分頃ここに集合せり。

午後八時四十分、第一師団特別歩兵連隊、歩兵第十二連隊第一大隊は前進を始め、同五十分、松樹山堡塁の西側地隙に達して隊伍を整頓し、次いで松樹山第四砲台上西凸角に向い突撃せり。

然るに敵前の障碍物は大いに運動を防害せるのみならず、敵の小銃、機関銃及び手榴弾の投擲(とうてき)にあい、又地雷の爆発などありて、我軍大いに奮戦努めたるも死傷算なく、今や頗る苦戦に陥れり。

ここに於いて中村少将は歩兵第三十五連隊第二大隊をして急行増援せしめ、歩兵第二十五連隊(第三大隊欠)を続行せしむ。

而して同大隊は敵の第一線散兵壕下に達し、

生き残りある諸隊と協力して突撃を敢行せしも、敵は頑として動かず。

我死傷夥(おびただ)しく遂に目的を達せずして後退し、敵と二十メートルを隔てて相対峙(あいたいじ)す。

たまたま、我連隊増援して、やや戦勢を回復せり。

これより先連隊は第一、第二大隊の順で前進中、その先頭第二集合地に入りし頃、第一線を救援すべき命に接せり。

乃ち連隊長渡辺(水哉)大佐は先頭に在りし第一大隊をまず急進せしめ、他は到着するに従い前進せしむ〉 |

〈この間中村少将は敵弾の傷つくるところとなり、連隊長渡辺大佐これに代りしも当時我第一線は部隊混淆(こんこう)し、幹部の死傷するもの多く、加うるに椅子山、案子山、松樹山の諸堡塁、砲台並に前面の敵よりいよいよ猛烈なる射撃をうけ、殊に前面の敵の探照燈破壊せるため全く暗黒となりて指揮益々困難となる。

午後十一時……殆んど支隊の全力をあげて敵の砲台下に蝟集(いしゅう)し、尚しばしば突入を試みしも死傷者続出し、しかも益々敵兵増加し、且機関銃をもって我右側背を、松樹山堡塁より左側背を、諸砲台よりも射撃を受け情況すこぶる非にして、大勢いかんともし難く逐次後退せざるを得ざるに至れり〉 |

二十七日午前二時三十分、軍から特別支隊への後退命令が下った。

万策つきて採用した白樺隊の強襲の策であったが、この“準備の全くない夜襲”は、無暴の一語につきる。

白襷隊の名は雄々しく、将士の奮闘に頭はさがるが、中村少将は果してどれほどの成算をもっていたのだろうか。

この連隊史に、つぎの記述がある。

〈第七中隊小隊長小出政吉少尉は、敵の銃砲火激しく死屍忽ち山腹を蔽い、形勢振わざるに至るや、奮然挺身、生存者を糾合して敵塁内に突入し、その砲身に跨るに至りしも遂に敵刃の倒すところとなれり。

後、我軍同地の死体収容に際し、露軍将校より「最も勇敢なる日本将校の軍刀」として少尉の愛刀を送付し来れり。

これより先、軍司令官より感状を受く〉 |

歩兵第25連隊はこの戦闘参加第一夜の戦闘で、将校戦死九名、負傷一三名下士卒戦死一九八名、負傷三四九名、合計五六九名という損害をだした。

まことに苦しい緒戦であった。

12 二〇三高地 top

第三回総攻撃も、白樺隊の奇策も、ことごとく失敗したが、第3軍は攻撃をやめるわけにはいかない。

乃木軍司令官は、ここでいよいよ正面の攻撃を中止して二〇三高地を奪取することを決心した。

この手をうってみるよりほかにない。

しかもこの場合には、新来の第7師団がある。

大きな部署変更などなしに、攻撃正面をつくる力をもっていた。

旅順の戦闘の始まった頃、二〇三高地は堅固な工事を施した陣地ではなかった。

高地の頂上に登ってみると、旅順市街と西港の全部と東港の大部分が手にとるように見える。

椅子山、案子山堡塁なども眼下に見える。

こんなところに何故永久築城をやらなかったのか。

日本軍の攻撃(最初の攻撃は九月二十二日)を受けるにおよんで、驚いて工事をはじめたのであった。

そしてその重要性をさとったロシア軍は、日本軍の攻撃を受けつつ工事を督励し、ついには永久堡塁にひけをとらぬ三条の散兵壕と強固な鉄条網とをめぐらし、頂上の鞍部――写真のように二〇三高地は馬の背のようである――にトンネルを掘って塹壕と塹壕とをつなぎ、その塹壕はレールと鉄板とでおおったものであった。

第3軍がいよいよ二〇三高地を総攻撃すると決めたころには、防備は最大限に固められていたのである。

第7師団は、この新たな金城湯池にひっかかったのであった。

第1帥団は十一月二十七日、二十八日の両日、二〇三高地およびその東北方の赤坂山にたいし反復、突撃を決行した。

三度占領し、そのたびに逆襲を受けてこれを奪還されてしまった。 |

戦闘直後の203高地

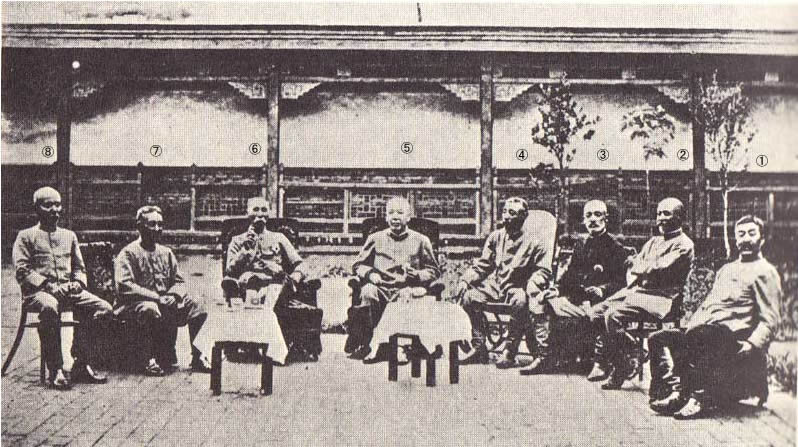

日露戦争を指導した日本陸軍の“頭脳”、児玉源太郎大将

写真は参謀次長時代のもの

|

この時となっては、第1師団は疲労困憊(こんぱい)、損害甚だしく攻撃再興の余力はない。

軍司令部は二十九日、ここに第7師団を増加し、攻撃の強行を命じた。

ここでいよいよ二〇三高地、赤坂山の攻撃となるのであるが、攻撃する目標は、猫の額のような小さい高地で、攻撃する正面はかぎられている。

第1師団の部隊、第7師団の部隊、各連隊の部隊や選抜隊が次から次と突撃し、友軍の屍をこえてすすんだ。

戦闘の様相を伝えるため歩兵第25連隊の連隊史を引用するが、戦っているのは第1、第7師団など旅順の全部隊である。

〈十一月三十日、第三大隊は赤坂山攻撃隊(歩兵第1連隊第2大隊、歩兵第15連隊第3大隊、歩兵第25連隊第3大隊い歩兵第26連隊〔第2大隊欠〕基幹)に属し、同高地に対し、第一線は午前十時三十分頃より突撃を実施せり。

第三大隊は予備隊たりしが、午前十一時突撃隊を援助すべき命令を受け、大隊長三宅少佐自ら先頭に在りて突撃をなし敵弾に倒れ第九中隊長伊藤大尉代りて大隊を指揮し、間もなく又倒る。

第二線たる第十一、第十二中隊は第一線に近く前進せしが、突撃陣地には死傷者充満し且壕内狭く進出すること能わざりしをもって、後方交通壕より三、四〇名毎に一群となり、斜面を攀登(はんとう)し続々敵陣地に突撃するも、同山東北部及び二〇三高地東北部より側射する敵の機関銃火、正面よりの小銃火、手榴弾等のため突撃頓挫し、遂に敵陣地を奪取するに至らず。

ここにおいて午後一時頃より突撃を中止し、現陣地を固守して以後の攻撃を準備す……

同夜午前一時頃より第三大隊より選抜せる将校以下四十二名、歩兵第十五連隊第二大隊の選抜隊と共に攻撃隊の第一線となりで赤坂山陣地に突撃し中腹及び山頂散兵壕を奪取し、歩兵第二十六連隊の主力又到着し、全力をあげて陣地の構築に着手し屡々(しばしば)逆襲し来れる敵を撃退せしが午前四時有力なる敵の逆襲をうけ、応戦奮闘せるも遂に旧陣地に退却するの止むなきに至れり〉 |

屍の上に屍を積む苦戦であった。

この一日の戦いで歩兵第25連隊の第3大隊は、大隊長以下将校九名、下士以下一八二名を失い、将校以下三四二名が負傷、合計五三三名の損害をだした。

一日で大隊の戦力半減である。

白樺隊に参加した連隊の主力は十二月一日から、いよいよ二〇三高地の攻撃に加わることになった。

二〇三高地攻撃部隊は、この日、配置についたが大迫師団長は敵情や第一線部隊の状況からみて、二〇三高地、赤坂山攻撃部隊にたいし隊勢の整理、体力の回復、攻撃作業の進捗を図るなど、攻撃準備を充分にすることを命じた。

賢明な処置であった。

| 〈十二月二日。二〇三攻撃隊は従来の情況を維持し、西南山頂の一角は第三中隊これを固守せしも、東北部山頂は数日前以来敵の占有に帰しありて敵情大なる変化なし〉 |

〈十二月三日。二〇三高地西南部山頂の一角なる我陣地は、午前五時三十分、白玉山南方の敵艦より射撃を受け、夜来築設せる陣地の大部は破壊せらる。

七時過ぎ、敵兵五、六〇山頂より逆襲せるもこれを撃退せり。

以後敵の砲火猛烈を極め我観測所全く破壊し、八時過やや沈静に帰す〉 |

かくて十二月五日となった。

これまで我慢して攻撃準備につとめてきた第7師団の将兵は、いよいよ、乾坤一擲(けんこんいってき=大勝負)の総攻撃に移った。

| 〈十二月五日。……連隊の選抜隊たる将校以下三十一名は、歩兵第二十七連隊、歩兵第二十八連隊の選抜隊並に歩兵第二十七連隊集成第三中隊、工兵第七大隊の一小隊と共に村上大佐の指揮に属し、午前九時過ぎ、二〇三高地西南方山頂に向い突撃するや、敵は小銃火及び手榴弾をもって抵抗せるも、選抜隊はこれを撃退して遂に山頂敵陣地の一部を奪取す〉 |

〈第二大隊は第三攻撃陣地及び後方攻路に在りしが、午後二時連隊長渡辺大佐の命により大隊長平賀少佐は部下大隊及工兵一中隊を指揮し、山頂一帯の敵を掃蕩するため、逐次全力を展開し極力攻撃の結果、同二十分頃、敵を撃退し、東北部山頂の敵陣地を奪取す。

然るに敵兵屡々逆襲し近く五、六メートル或は二、三メートルに迫り、手榴弾、石塊等を投擲せるも、我も又射撃又は投石をもって之に当り、勇戦よくその位置を保持す。午後二時頃平賀少佐砲弾に斃れ第六中隊長大塚大尉代りて大隊を指揮す……〉 |

これで二〇三高地は、ついにわが手におちた。

| 〈十二月六日。二〇三高地を奪取するや午前九時連隊(第1大隊欠)は同山東北部山頂の守備に任じ、堅固に防御陣地を施し、第一大隊は攻撃隊となりで同山西北麓に位置す〉 |

二〇三高地は確保された。

第三回総攻撃はこうして、二〇三高地の占領をもって実を結んだが、日本軍の損害は実に一万七〇〇〇名。

歩兵第25連隊は、十一月二十六日の白樺隊いらい一〇日間の損害一六七三名、実に連隊の半数を失ってしまったのである。

13 血の出る二〇三高地 top

前出、桜井忠温氏は『銃後』に、戦後七年目の二〇三高地の上に立って当時をしのび、こう書いている。

〈二〇三高地の石を割ったら血が出るという。まさか血も出まいが二〇三高地は彼我の兵二万人の死傷者を作ったところで、全山血に浮いたのであるから、石から血も出そうな筈である。

十一月二十六日より十二月六日に至る間、即ち第三回総攻撃の大部分は主として二〇三高地の戦闘であった……。二〇三高地は戦闘後死骸の後片付をするのに手のつけようが無かったそうである。

麓から死骸を引き抜くと、ズルズル山の上から死骸が下ってきたというようなこともあったのが二〇三高地である……敵の堡塁が爆発しては我兵もその土砂をひっかぶり、幾千となく地中に埋まり、爆発しては埋まり、何回となくひっくり返したので山の底まで死骸がつまっているわけである。

一雨毎にコロコロ、骨が出てくるのもそれがためだ。

二〇三高地の墓場にはこれから何年たっても日露の勇士の骨が盡きてなくなることはあるまい。

帽子や外套の布さえ、七年後の今日でもまだ昔のままである……〉 |

二〇三高地占領の効果は、予想以上に大きかった。

二八センチ榴弾砲は二○三高地上に観測所をえて、たちまち威力を発揮した。

五日午後、早くも戦艦「ポルタワ」に命中、弾薬庫が火災をおこし上甲板まで浸水した。

戦艦「レトウィンザン」にも命中。

六日、戦艦二隻が沈没。

連日にわたって艦船撃沈、造船所などを粉砕する戦果をあげた。

港内いたるところ敵艦船は残骸をさらした。

日本海軍はその希望どおり十二月中旬以後、バルチック艦隊を迎えうつ準備に専念できることとなった。

旅順のロシア艦隊を撃破してしまえば、もはや堡塁を強襲する必要はない。

そしてその頃には、苦労に苦労をかさねた正攻法攻撃が実を結びはじめていた。

十二月十五日、鶏冠山北堡塁は爆破された。

このとき、旅順要塞の柱石であった勇将コンドラテンコ少将が戦死をとげ、これが旅順降伏の一因となった。

十八日、この堡塁は日本軍の手におちた。

十二月二十八日には、二龍山堡塁が徹底的に爆破され、十二月三十一日、松樹山堡塁も爆破された。

こうして一月一日、旅順背面第一の天険たる望台が落ちるにおよんでステッセル将軍は白旗をかかげ、二日、旅順開城引き渡しの文書にサインしたのである。 |

燃える旅順港内 明治37年12月、208高地を日本軍に占領され、

28センチ榴弾砲撃をうけ燃える港内。大火災は黄金山下の石油タンク。

軍艦、右は「パルラダ」、左は「ポベーダ」

明治38年1月5日、乃木将軍とステッセル将軍の水師営会見

荒井陸男画

|

14 奉天会戦と日本海海戦 top

旅順は陥落した。

満州軍総司令官は、ただちに第3軍を北方によびよせた。

沙河会戦いらい増加する敵兵力を前にして、まちにまたれた乃木軍であった。

その第11師団は、これを右翼方面にうつして、同方面で作戦中の後備第1師団と合して鴨緑江軍が編成された。

司令官は川村景明大将であった。

諸軍たがいに連繋を保ちながら北進して、ついに奉天攻撃となった。

彼我おのおの約四〇万、戦線は一六○キロにおよんだ。

鴨緑江軍は最右翼にあって清河城方面にすすんで敵を牽制し、乃木軍は最左翼にあって大迂回をして西北から奉天を衝き、敵の退路を絶とうとする。

第1、第4、第2の諸軍はその中間を進む。

二月二十三日から三月十七日にわたる二三昼夜の間、日本軍将兵の奮進勇闘がつづいた。

旅順とはちがう野戦ではあるが、砲戦、銃戦、あるいは爆薬をもって戦い、あるいは白兵突撃、その悲壮なることかわりはない。

第3軍をもって敵の退路を完全に絶つことはできなかったが、敵が約半年にわたって強化につとめていた、その満州軍を撃破、これを潰走させた。敵の死傷一二万、捕虜五万であった。

陸戦の決定的勝利であった。

日本国内の歓喜は想像に難くない。

そしてその戦勝の最中に、児玉総参謀長はひそかに上京してきて、「陸軍はもう前進はできない。講和の潮時である」と進言した。 |

明治38年3月15日、大山総司令官以下の奉天入城

鹿子木孟郎画

|

当時日本に好意的であった米国のルーズベルト大統領(太平洋戦争の時のル・大統領の叔父)も

「このたびの陸戦はほとんど世界無比の戦いである」と賞賛しつつも「講和談判の潮時」だと意見をのべている。

ここに当時の日本の軍事、政治の首脳者の見事な終戦指導が始まるのであるが、ロシアにはまだ切札があった。

東航中のバルチック艦隊である。

これが、有力な力をもったままウラジオ軍港に着くことができたら、戦局の将来はまだまだどうなるか判らない。

奉天敗戦の影響は決して少なくないが、日本軍とちがって兵力がないのではない。

新鋭の部隊は続々とシベリア鉄道によって送りこまれているのである。

そして明治三十八年五月二十七日の日本海海戦となった。

「敵艦見ゆとの警報に接し、連合艦隊は直ちに出動これを撃誡せんとす。本日、天気晴朗なれども浪高し」

「皇国の興廃この一戦に在り。各員一層奮励努力せよ」 |

皇国の興廃のかかるこの一戦で、連合艦隊は、ものの見事に敵を撃滅した。

その戦況をこの陸軍史で詳しくのべる必要はあるまい。

それほどまでに有名な戦いであり、海戦史上、空前絶後の完全勝利の戦闘であった。

提督ロジェストウェンスキーの率いるバルチック艦隊は三十七年十一月、本国を発し、二二〇日をついやし、一万七〇〇〇海里の海をこえて対馬の沖にたどりついたのだが、二十七日午後二時すぎから始まり、二十八日におよぶ昼夜の戦闘で、司令長官は捕虜に、艦隊三八隻中二一隻は沈没、七隻は捕獲されてしまった。

日本軍の損害は水雷艇三隻であった。

そして、この大勝利か終戦の決め手になった。

駄目押しの決勝満塁ホームランというところであろうか。

見事なものである。

その後、講和までの経緯は次のとおりである

六月 米大統領、日露両国に講和勧告。日本、ロシア受諾。

七月 日本各地で講和条件要求の集会相つぐ。

八月 日露講和会議ポーツマスで始まる。

九月五日 日露講和条約調印。日比谷で講和条約反対国民大会。政府系新聞社、交番焼打さる。全国にひろがる。

九月六日 東京そのほかに戒厳令施行。十一月末におよぶ。 |

明治維新いらい三八年、日本陸軍、生まれて三五年にみたない。

それがここに世界の最強国ロシアを相手にしてその侵略的野望を粉砕するに足るだけの力をもつまでに成長したのである。

そして、その日露戦役を戦った日本兵は、どのようにして育ち、どんな武器をもって戦ったのか。

また日本陸軍の戦闘遂行力は、どのようであったのか。

いずれも、この戦争にさきだつ三十年余の所産である。

本書はここで、明治新軍の建設期にさかのぼり、日本陸軍の発展の足どりをたどることにしたい。

|

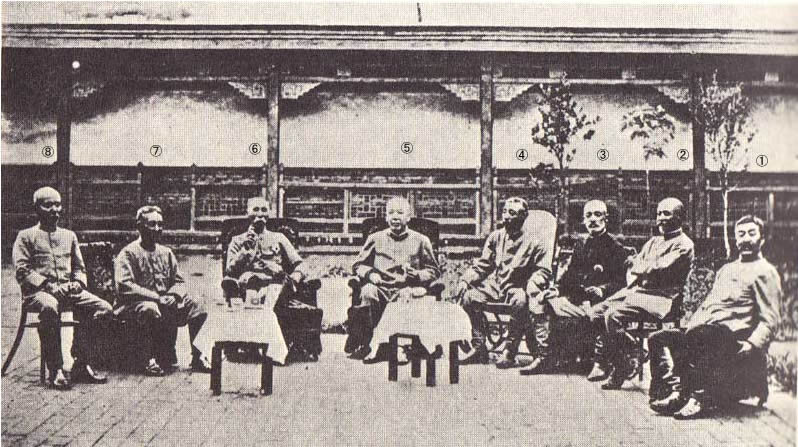

満州軍の首脳たち 右から①川村鴨緑江軍司令官、②児玉総参謀長、③乃木第3軍司令官、④奥第2軍司令官、⑤大山総司令官、

⑥山縣参謀総長、⑦野津第4軍司令官、⑧黒木第1軍司令官(戦闘終了後、山縣元帥が総司令部を訪問したときの記念撮影)

|

top

**************************************** |