|

****************************************

Home 西南戦争 屯田兵 日清戦争 日露戦争 第一次大戦 アジア大陸 満州国 日中戦争 ノモンハン

西南戦争――国内治安部隊として生まれた明治新軍

(『三八式歩兵銃――日本陸軍の七十五年』加登川幸太郎著

p26〜46)

明治新軍の建設、すなわち近代兵制の確立となると、話はどうしても、「御親兵」の昔に、そしてそれよりも前の、近代軍誕生の基盤になった諸事象に筆を戻さなければならない。

1 明治新政府は生まれたが…… top

幕末の情勢と新課題に直面して、徳川の幕藩体制は、何の対応力ももてずに、朽木のごとく崩れさった。

当時、欧米の諸国は産業の発展から、以前にまして海外への伸張の力をたくわえていた。

この外圧にたいして対抗できる近代国家に変身することが、明治新政府の課題であった。

そのためには、まず国内における古い封建制度のかすを除き、これに伴う反対勢力の反動を制圧しなければならない。

このための第一要件は、なによりも新しい強力な軍事力をもつことであった。

しかし、封建的秩序を打ち倒そうとするのであったから、古い封建的武力をそのまま用いることはできない。

これをどうするか。

ここに、藩制の廃止、武士団の解体、身分制度の撤廃、一般人民の解放など、新政府の課題の多くがかかっていた。

だが、新政府になったとしても、直属の軍隊などは何もなく、新軍建設の基盤もきわめて微々たるものである。

一方、諸藩は、その藩籍は奉還したとはいうものの、実質上の支配権はその手にあり、厳として三百年の権威を保持している。

こんな中で、どうやって新しい兵制をたてるか。

いかなる改革にせよ、進歩と反動、保守と革新の闘う中で行われるものだが、この新しい兵制確立の問題が容易でなかったのは想像にかたくない。

この難局に軍政の舞台に登場し、新軍の兵制の方向を確立したのが、大村益次郎永敏であった。

大村益次郎は長崎の低い家格の医者の子に生まれた。

刻苦精励して医者の勉強をしたが、その豪気鋭利な性格から医者であきたらず、蘭学者になり、そして洋式兵学者になった。

ほとんど独学で軍事学を勉強したのだが、数理的な頭脳と強い意志で、幕末兵学界で一頭地をぬき、長州藩が幕府軍の攻撃をうけたときの戦争と、その後維新のときの上野の戦争で、そしてさらに奥羽、函館の戦争で、実戦場での戦術、戦略的手腕によって、その評価は決定的のものとなった(注)。

(注=明治維新の論功行賞で長州藩では木戸孝允が千八百石、大村は千五百石、山縣有朋は六百石である)

しかし、彼が新政府に登場したときには、すでに西郷、大久保のような幕末以来倒幕に活躍した大立者が声望隆々と頑張っていたときだから、彼は二流、三流の地位(注)であり、仕事に制約もおおかった。

(注=彼は明治二年七月、新設の兵部省の兵部大輔となる。兵部卿(大臣)は嘉彰親王であったから、彼が事実上の長官である)

だが大村は、フランス軍事学の勉強からえたフランス的理論、武士でない育ちからの感覚、そしてはやくも民兵の威力を現わした長州奇兵隊での実戦体験から、その考えは西郷とはちがっていた。

彼はつまり、もっとも尖鋭的な「藩兵主義反対論者」であり「民兵主義者」なのであった。

藩兵を廃止し、藩制そのものを撤廃するのが彼のねらいであった。

兵部大輔として軍務の全権は握ったが、確乎(かっこ)とした武力の背景のない新政府に威令の行われるはずもなく、倒幕に関係した諸藩の軍隊はますます増長する。

大村は、はやくも倒幕の功労者たちに、きたるべき政治的反動と相剋をみてとった。

「逆賊となった奥羽諸藩による治安の乱れなど問題ではない。将来の禍害は西に起る」

として、彼は軍事根拠地を東京でなく大阪方面においた。

だが彼はそのあけすけな武士不要論のためこれに反対するものに暗殺されてしまった。

彼が実行に着手したものといえば、兵学寮、火薬や兵器の製造所の設置で人材養成、兵器製造という基本的で大切な問題ではあるが、基礎的なことにしかすぎなかった。

明治新政となって、その兵制のねらいが明らかにされるに従って、まず武士およびこれにつながる層が反対の側に立った。

倒幕の軍事的主体となったのは各藩の下級藩士の大衆であり、また支配階級に立身しようとした庄屋、名主などのグループによるいいわゆる草莽(そうもう=民間)隊であった。

倒幕成功後には、草莽隊などはいらぬものであり、藩兵の側からみると、新政府は、自分らのための政府ではなく、自分たちの存在を抹殺しようとするものであることがわかった。

急激に反政府の方向に傾くのは当然といえよう。

大村益次郎はその犠牲であったが、この混乱の中に兵制改革の礎石をすえつけたのは彼の功績である。

靖国神社設立の提唱者も彼である。

ここに彼の銅像の残る理由もある。

大村の没後、その遺業は山田顕義、曾我祐準などが引継いだが、偉大な指導者を失っては進展は遅く、部内の相剋や紛糾があって事務はすすまなかった。

この時、この兵制改革に献身し、やりとげたのが山縣有朋である。

山縣有朋(注)といえば、明治・大正を通じて長閥の巨魁(きょかい)、陸軍の“ローマ法皇”といわれ、「椿山荘(ちんざんそう)」の大御所として、悪の親玉みたいにいわれた人であるが、その権威の基盤は、明治建軍期の実力によるものであり、声望の変遷は明治・大正六〇年の時の流れによるものといえよう。

(注=彼は大正十二年八十五歳で没した。長 州・萩の足軽の伜として生まれた山縣小助の、東京・護国寺にある墓碑には、枢 密院議長・元帥陸軍大将従一位大勲位功 一級・公爵・山縣有朋とある) |

習志野原演習行幸

明治6年4月30日、明治天皇は干葉県大和村に近衛兵の演習を査閲された。のちにこの地は習志野と名づけられた。(小山栄達画) |

さてこの山縣は、大村からその思想を受継いだのではなかったが、軽輩武士の出身だから身分的執着などはない。

そのかわり奇兵隊の組織者としての実戦的経験はもっている。

そして当時もっともはやく海外に派遣された者(注)の一人として、外国兵制を自分の目で見ている。

(注=明治二年二月、藩主の命令でヨーロッパ視察にでかけ――この時、薩摩の命令で西郷従道も――明治三年八月に帰国)

山縣は、兵制改革の目標は、国民大衆を基礎とする近代兵制の実施とそれによる兵備の統一にある、と確信して帰国したのである。

そして彼は狡猾(こうかつ)ともいえそうな明敏さと順応力をもっていた。

大村のような非妥協的な態度はとらない。

この旧奇兵隊長が、西郷の威望をかりて軍政の主班とし、西郷が「御親兵建設」を言いだすと「それも一段階」と、我意をすてて賛同し、ここに「御親兵」の創設となったのである。

兵制改革の第一歩であった。

2 御親兵と鎮台兵 top

山縣有朋の『陸軍省沿革史』にこうある。

| 〈……故兵部大輔大村益次郎の議により、兵学寮を大阪に設け、士官を養い兵を畿内(きだい=近畿地方)に徴せんとしたるも、大村は中道にして斃(たお)れ(注)、東京に在りて国都を守護するものは、わずかに長州の兵のみとなり、薩州の兵はその藩士西郷隆盛、之を率いて帰藩し、土兵(土佐の兵)又その例を追い、兵権散じて復(ま)た収拾すべからず。 (注=明治二年九月、刺客に傷つけられ没す)〉 |

長州の大村の案による徴兵民兵の策が気にいらん、と薩摩の西郷らが国に帰ってしまったのである。

明治三年のことであった。

〈たまたま山縣有朋、西郷従道、欧州の巡遊を終えて帰朝したるが、三年十月政府は有朋を兵部少輔に、従道を兵部権大丞に任じ、以て兵賦の事にあたらしめたり。

有朋は時勢の頗(すこぶ)る為し難きを見、西郷隆盛を起すに非ざればこの難局を救う能わずと思惟し、之を条件としてその任に就きたり〉 |

まさに、そのとおりであったろう。

同年十二月、勅使・岩倉具視が薩摩に行く用務があったとき、大久保、山縣、川村顕義らが供をして鹿児島に行った。

西郷を説得するためである。先に還してあった西郷従道もともに口説いていたのであろう。

〈……既にして隆盛来る。

有朋、之に対して時勢の要務を論じ、この際に於て先生の高踏遠、引せらるることは国家のために不利なりと説きて切にその出廬(しゅつろ=出場)を促したり。

隆盛は、木戸孝允と談合の上その賛同を得て更に土藩を説き、薩長土三藩の兵をもって御親兵と為さん、の議を出したり〉 |

有朋、本来の考えとは違う。

だが、ここで西郷の意に逆ってはどうしようもなくなる、賛意を表するにしかずとしたのだが、釘を剌すことは忘れなかった。

〈有朋曰く、好意多謝。

但し、既に御親兵という。藩の都合によって之を進退左右すること従来の如くなることあるべからず。

いやしくも一旦御親兵となりたる上は、もはや藩の家臣に非ず、万一、薩摩守殿なり、はた又長土の藩主にして謀叛(むほん)せらるるが如きことあるに於ては、大義により断然これに対して弓を引くを辞せざるべきものたらざるべからずと。 隆盛大いに之を賛同し……〉 |

言いだした隆盛自身、岩倉勅使一行とともに長門にいたり、木戸孝允と約束をとげて長州藩の同意をえて、さらに土佐にいたって藩主山内と板垣退助と謀(はか)って、土州藩からも御親兵をださせる約束をして上京、さらに帰国して兵を率(ひき)いて上京した。

明治四年二月のことである。ここに初めて御親兵の編成をみることになった。

薩摩藩は歩兵四大隊、砲兵四隊、

長州藩は歩兵三大隊、

土佐藩は歩兵二大隊、騎兵二小隊、砲兵二隊(注)、

合計兵員一万人であった。

(注=薩摩、七十万石、長州三十六万石、土佐二十四万石の比に応じたもの。土佐藩は藩勢にあわずとして一大隊を減らす)

西郷はもちろん出馬して参議となった。

参議首席として、形式上は西郷の寡頭政治である。

「御親兵」が兵部省に隷属せられ、有力な政府直属の軍隊をえた。

この士族軍隊の御親兵の背後には、三雄藩が光っている。

この強力な兵力をバックに新政府は懸案の「列藩を廃して県と為す」という、いわゆる廃藩置県を強行した。

明治四年だった。

反対をとなえる力をもった藩はすでになかった。

廃藩置県の断行とともに兵部省は、ただちに全国の城郭、武器、弾薬を接収しはじめ、政府直属の統一兵力として、従来の二鎮台を四鎮台とし全国に設置した。明治四年八月である。

この四鎮台、その配置、管区などが陸軍常備部隊配置の基礎となるものだから、『陸軍沿革史』によってこれを掲げると前表のようである。

「御親兵」すなわち近衛兵という藩兵、士族からなる中央直轄軍と、鎮台兵という徴兵の民兵からなる保安軍とによって、兵権は新政府に集中した。

しかし大村や山懸の望んでいたものは、薩長土三藩の“献上”した、いわばひも付きの士族軍隊でない。本命は鎮台兵であり、これを国民軍隊に変身させることであった。

いわゆる町人百姓をあつめ、これを教育し、新しい装備によって、近代国家の軍隊である大衆軍を創ろうとするのが、彼らのねらいであった。

日本陸軍のはじめは「御親兵」ではなくて「鎮台兵」である。 |

|

3 矢継ばやの軍事政策 top

「御親兵」の威力のもとに廃藩置県を断行した明治新政府は、矢つぎばやに軍事上の施策を行った。

○ 兵部省を廃して陸軍省および海軍省をおいた。

ともに当初は大臣はなく、代行するのは、陸軍大輔・山縣有朋、海軍大輔・勝安房(海舟)であった。

陸海軍分立のはじめである。

○ 全国徴兵の詔勅下る。

これについてはあとで述べる。

○ 御親兵を「近衛兵」とする。

「近衛条例」によれば、定員は歩兵三連隊、騎兵一大隊、大砲四門とあり、これに中、少将の都督をおく、とある。

山縣有朋、近衛都督となる。二月であった。

九月になって、参議西郷隆盛をもって陸軍元帥に兼任し、近衛都督とする。元帥のはじめである。

○ 明治六年、徴兵令発布。

32

○ 陸軍、全国鎮台を六鎮台とする。

すでに述べた鎮台制の拡張である。

〈第一軍管を東京に置き、東京、佐倉 (新)及び新潟の営所を管し、

第二軍管を仙台に置き仙台及び青森の営所を管す。

第三軍管(新)を名古屋に置き、名古屋、金沢(新)の営所を管す。

第四軍管を大阪に置き、大阪、大津(新)姫路(新)の営所を管す。

第五軍管(新)を広島に置き、広島及び丸亀(新)の営所を管す。

第六軍管(新)を熊本に置き、熊本及び小倉の営所を管す。

総計鎮台六、営所十四。

歩兵十四連隊(四十二大隊)、騎兵三大隊、砲兵十八小隊、工兵十小隊、輜重兵六隊、海岸砲兵九隊、

平時人員三万千六百八十人、戦時人員四万六千三百五十人とす〉 |

と『陸軍省沿革史』にある。

営所の管轄する一四区域を師管とよび、一四師管、六軍管となり、その兵力は書類上の定数にすぎない。

実際の兵力ははるかに少なく、明治六年にはまだ歩兵連隊は二個のみで他は大隊編制、総人員も一万五三〇〇人であったという。

○ 北海道に屯田兵設置のことを定めた。

これについては後に述べる。

4 不公平な徴兵 top

旧兵制の主体であった士族は、四〇万人もいた。

これらの武士階級は実質的に解体された。

その始末は大問題ではあるが、方策はすすめられている。

一方、新兵制の実施の障害となるべき封建的身分制や、階層主義はいろいろな面で除去する努力が続けられていた。

前提条件は整った、いよいよ徴兵実施である。

明治五年、徴兵の詔勅が下り、明治六年に徴兵令が発布された。

これに伴う騒動は周知のことである。

新しい制度は、それが革新的な性質を持てば持つほど、より激しい抵抗を受ける。

徴兵制度もまた、そうであった。

徴兵制度は日本陸軍の兵制の基礎となったが、最初の徴兵令は、その画期的な意義は別として、内容は、厳密な意味での国民皆兵主義とは、はるかに遠いもので、いろいろな制約下に作られたものとはいえ、弱い者、貧乏な者だけが兵隊にとられて鉄砲を持たされる、という内容であった。

何とも不公平な法律であった。

徴兵される兵は「全国の壮丁」とされて、身分の別はない。

「全国士民二十歳に至る者は悉(ことごと)く兵籍に編入すること」を原則としている。

士族だけの軍隊など、山縣のねらうところではない。

ところが、この徴兵令には、兵役を免除する規定がついている。

これが幅広いもので、士族や資産階級のほとんどが免役されるという、“ざる法”であった。

まず「身長五尺一寸未満の者。兵役に耐えぬ病者、不具者」、これでは兵隊には使えまい。

ところが「官省府県に奉職の者、海陸軍の生徒として兵学寮にある者」とあるが、武官およびその候補者は当然であろうが、文官、つまり国家公務員、地方公務員は全員免役である――官僚の特権である。

「文部、工部、開拓その他の公塾に学んだ専門生徒、洋行修業の者、医術、馬医術を学ぶ者」も免除される。

これらは、新国家の建設のために大切な人たちである、兵隊にする以上に大切だというのである。

つぎは家族制度の上からの免役条項である。

一家の主人。嗣子ならびに家をつぐ孫。一人っ子、一人孫。

父兄があるが病気や事故で父兄にかわって家を治むる者。

すでに養家に住む養子。徴兵在役中の兄弟のある者――何とも温情のある制度ではある。

しかしこれでは徴兵されるのは、実際にどんな人たちか――貧乏人の次男坊以下、役立たずだけである。

さらにひどい規定があった。代人がきくのである。

「本年徴兵に当り、自己の便宜により代人料金二百七拾円上納願い出る者は、常備、後備両軍とも之を免ず」とある。

明治六年の米一石(一五〇キロ)は平均四円八〇銭であったという。

本年の生産者米価に換算して、どれくらいになるだろうか。

これを一時払いできるのは金持ちだけだ。

だから、徴兵令で集められる壮丁は、結局、弱い庶民、大部分は農民だったのである。

この徴兵令に反対があったのは、当然である。

地位と金のある連中は官吏の特権や養子の特権をつかう悪知恵をだして、あるいは代人をたてて徴兵を逃げる。

この規定の不公正なことは明らかでその後たびたび修正された。

明治十八年、ドイツから招聘されたメッケルがこれを聞いて、あきれて、忠告したことで改正され、大体、国民皆兵らしいものに変ったのであった。

後章で述べるが、改正は明治二十二年になってからである。

法令の改正に、いかにいろいろの障害があったかが想像されるが、壮丁として徴募される者が貧乏人であったことは変りない。

金があって学歴をもてるものには、特別待遇がついてまわったのである。

これが「歩兵銃」をもった日本兵の主体となって、陸軍が始った。

5 軍旗 top

明治七年一月二十二日、近衛部隊を歩兵二個連隊、騎兵一個大隊、砲兵二小隊、工兵一小隊、輜重兵一隊に改組し、そしてその翌日、近衛歩兵第1連隊と第2連隊に軍旗が授与された。軍旗授与のはじめである。

日本陸軍はその創設以来、あるいは御親兵、近衛兵と称し、あるいは一般鎮台兵にたいしても、明治十五年の軍人勅諭(ちょくゆ=天皇が直接下した告諭)にいたるまで、天皇とのつながりの強さが強調されるのであるが、外国軍隊の例にならってか、あるいは古来の錦旗の例によるのか、軍旗を歩兵連隊に、ついでこれを騎兵連隊に授与されることになった。

これが歩兵、騎兵の誇りでもあり、またその団結、奉公の中軸ともなったのである。

軍旗は歩兵と騎兵で大きさがちがうが、いずれも、白地の絹地に旭日章を染めぬき金モールの縁をつけ、その三方に紫色の総をつけ、紫色の緒と革環をもって旗竿につける。

旗竿は樫材のせんだん巻、黒色にぬり、その竿頭には金色の三面菊花の御紋章を冠している。

後備隊の連隊旗は総が赤色であった。

軍旗は連隊の精神、名誉の表徴であった。

ひとり部隊だけでなく、その徴募区、衛戍地の名誉を表すものとして各連隊で祝う、一般に軍旗授与日に行う「軍旗祭」は賑やかなものであった。

歩兵第25連隊の軍旗は、もちろん日露戦争の二〇三高地の攻撃には、連隊長渡辺大佐が、これを奉じて出陣していたが、すでにのべたように軍旗をひるがえして突進できるような戦いではなかった。

6 内乱頻発と鎮圧 top

徴兵令による新軍の建設のスタートは、地租改正による農村の不安定な空気の中で行われた。

反対の火の手は、二つの方向からあがった。

旧士族層と農民層である。明治七年から十年にいたる一連の武力行為が特権を失った士族たちの苦悩憤激の現われであり、明治十年の西南の役は最後の、かつ最大の反撃であった。

『陸軍省沿革史』には、征韓論から西郷の下野(げや)などを、こう書いている。

〈十月二十日(明治六年)。陸軍大将兼参議近衛都督・西郷隆盛の兼官を免ず。

大将、旧の如し。

これより先、政府外務大丞花房義賢を釜山に遣(つかわ)し、東莱府吏て会商し、日韓通商の希望を示す。

時に韓王の生父大院君李是応 万機を攝し、攘夷の議を固執し、邦人を排斥す。

ここに於て朝廷征韓の議あり。

八月隆盛を以て全権大使とし其罪を問わんとす。

右大臣岩倉具視、参議木戸孝允、大蔵卿大久保利通等、かつて四年十月を以て欧米視察の途に上りしが、此に至り相前後して帰朝し、皆内治の急なるを説く。

十月二十三日遂に詔ありて、朝鮮使節のことを停む。

隆盛即ち上表して職を辞し、征韓論派の諸参議江藤新平、副島種臣、後藤象二郎、板垣退助等も又皆罷む。

而して隆盛の近衛都督を免ずるや、近衛の薩州人、数百人皆、隆盛に従って国に帰る。

事、廷(ひ)いて土州人に及び物情騒然たり〉 |

まことに物情騒然であったにちがいない。

争乱は全国にあいついで起こった。

そして、鎮圧には旧士族にたいし、町人、百姓の鎮台兵が討伐に向かうのである。

『陸軍省沿革史』はこう述べている。

〈二月四日(明治七年)、佐賀乱る(江藤新平の挙兵である)。

熊本及び佐賀近傍の鎮台に命じ、兵を出して之を鎮定せしめ、次いで陸軍少将野津鎮雄をして、砲兵一隊、歩兵二大隊を率いて熊本に赴かしむ。……

二十三日、二品(にほん)親王東伏見嘉彰を征討総督とし、陸軍中将山縣有朋を征討参軍となし、次いで海軍少将伊藤祐麿を参軍となし、陸軍少将野津鎮雄を参謀長となす。

翌日本営を省中に設け三月一日を以て進発せしめ、特に近衛第二連隊を属す……〉

〈三月二十八日佐賀の賊平定……征討総督兵を率いて神戸に到り、将(まさ)に九州に赴かんとし、此命に接し帰途に就けり〉 |

近衛兵の出動をまつまでもなく、野津の率いる大阪鎮台の兵が到着して熊本鎮台兵をあわせ、さらに広島鎮台兵および海兵が参加して、江藤らの拠(よ)る佐賀城を奪取して、乱は終わった。

一方、熊本に敬神党という偏狭、不平の一団が蜂起した。「神風連の乱」という。

| 〈十月二十日(明治九年)。熊本神風連の党人上野堅吾、加屋霽堅ら乱をなし、鎮台司令長官種田政明、県令安岡良亮等をその邸に襲うて之を殺し、遂に熊本城にせまる。城兵討って之を走らす。首魁自殺す〉 |

争乱はさらに続く。

〈時に秋月の士族宮崎車之助等又これに応じ、兵四百を率いて福岡城を取らんとす。

謀洩れ事成らずして自殺す (秋月の乱という)〉 |

〈十月二十六日、前原一誠(明治二年には兵部大輔になった)、奥平謙輔等乱を萩に起し、明倫館に據(よ)る。

十一月広島鎮台司令長官陸軍少将三浦梧樓その兵を率いて討って之を平(たいら)ぐ。

一誠等捕えられ、ついで斬に処せらる〉 |

そして、最後の、最大の事件が起った。

西南戦争については各種の資料がおおくあるが、最近よい本が出た。

『田原坂』(中央公論社)という本である。

著者は、陸軍士官学校出身の橋本昌樹という人で、周到な調査で生き生きと描かれている。

さて、九州に山口にと争乱が頻発するとなっては、陸軍としては大いに警戒しなければならない。

明治十年一月九日、陸軍卿・山縣有朋は各鎮台司令 長官に

「……今や仄(ほの)かに聞く、鎮西(ちんぜい=日本の西)及び南海に於て人心、頗(すこぶ)る恟々(きょうきょう)たるものの如し……」として警戒と用意とを訓示している。

果して事は起った。

7 西南戦争 top

どんなことからでも火のつく、いわゆる一触即発の情勢であった。二月十五日、三條太政大臣は各府県に通達して、その直接原因をこう明らかにしている。

「今般鹿児島県下、逆徒征討仰せ出され候御趣旨は、本年一月三十一日夜、海軍省所属鹿児島県下の弾薬庫へ逆徒多人数不意に押入、貯蓄の小銃弾薬多数奪取、尚又二月二日、三日の両夜同所へ乱入……

銃器弾薬をはじめ倉庫にあるところの物品、悉(ことごと)く掠奪(りょうだつ)致し……

容易ならざる形状に相聞え候に付、現状取調の為、川村海軍大輔らを……鹿児島表へ差遣……

大山県令へ面会の上、事情取り糾(ただ)し候処、逆徒等前文弾薬掠奪暴挙の後、俄(にわか)に当時帰県致し居候警察官吏数名を捕縛糺問の上、人心を煽動(せんどう)し凶徒を集むる等、不軌の形跡判然たるを認め……

直ちに帰京上奏に及び候に付、尚取調の上至当の御処分に及ぼさるべき叡慮に候処、遂に去る十八日西郷隆盛、桐野利秋、篠原国幹等政府へ尋問を名とし逆徒を引率し兵器を携帯せしめ、熊本県下へ乱入候……」 |

明治維新の功将西郷隆盛も、事志と違っていたのであろうが、もう突きあげる若い者を押さえ切れなかったに違いない。

旧兵士たちと私学校生徒とをもって組織した一万五〇〇〇名の部隊をひきいて北進を開始した。

集結した精鋭薩南の健児は、すでに述べた鎮台兵の兵力にくらべれば頗(すこぶ)る優勢である。

西郷はこれを五隊にわけ、篠原国幹、桐野利秋、村田新八、永山弥一郎、池上四郎が隊長であった。 |

西南戦争要図

|

兵器弾薬その他の軍需品の補給力は不完全であったが、当面の戦闘にはさしつかえない。

さて、挙兵した西郷の戦略はどうであったか。官軍の兵力は、ひろく分散している。

官軍が集結する前に、不敗の態勢をきずかなくてはならない。

西郷隆盛の弟に西郷小兵衛という者がいた。西郷従道がすぐ下の弟で、小兵衛は従道の下である。

西南の役で死んだ人だが、戦策についてこう献策したと伝えられている。

「一騎当千の精鋭二千をすぐって海路長崎を襲い、迅雷の如く長崎を占領する。

この報熊本に達せば、鎮台より兵を繰り出すは必定(ひつじょう)。

その時にあたり陸路急に兵を進めて鎮台の空虚をつけば熊本城を陥(おとしい)れるは容易……」 |

敵を離散させて、優勢なる我をもって之を討つというのである。

だが、西郷軍は、まず熊本城を攻略し、これを本拠とし、九州一円を勢力下におくとの方策をたてた。

意気軒昂(けんこう)、何のこの小城による鎮台兵のごとき、踏み破るに手間ひまがいろうか、という意気ごみであった。

しかし、西南の役の経過は、要するに、当初優勢を誇った薩全軍を熊本の小城一つに集めて力攻したがついに抜けず、この間、官軍の集結を許して、戦力比逆転するにいたって一敗地にまみれたのである。

彼我の実力判断を誤ったということになるのだが、何とも無策であり、小兵衛の献策が本当であったなら、さぞかし地下で口惜(くや)しがったことであろう。

| 〈朝廷、有栖川熾仁親王を以て征討総督に任じ、陸軍中将山縣有朋、海軍中将川村純義を参軍に任じ、征討総督本営を大阪に置く〉 |

『陸軍省沿革史』はいう。陛下もこの時京都におられた。

いよいよ、征討作戦の開始である。

| 〈二月二十六日、陸軍大将正三位西郷隆盛、陸軍少将正五位桐野利秋、陸軍少将正五位篠原国幹の官位を剥奪(はくだつ)す〉 |

西郷軍に向かってまず進撃するのは野津鎮雄少将(薩州出身)の指揮する征討第1旅団、三好重臣少将(長州)の指揮する第2旅団であった。

神戸で乗船、博多にむかった。

旅団という編制が陸軍史にはじめて登場した。

鎮台は連隊よりなるが、全力で出動することはできないから、臨時に諸隊を編合したのである。

現地の九州でまず敵にあたるのは、谷干城少将を司令長官とする熊本鎮台、与倉知実中佐を長とする歩兵第13連隊である。

すぐこれを応援できるのは、小倉にあった乃木希典少佐の指揮する歩兵第14連隊であった。

相手とするのは、薩摩兵だけではない。

「西郷、兵を挙ぐ」となって、熊本では池辺吉十郎が熊本隊(注)を編成してこれに応じた。

熊本にむかって急進していた薩軍の将、別府晋介は池辺の 「熊本城攻略の策如何」という質問にたいし、

「只(ただ)通過するのみ。若(も)し鎮台兵我道を塞(ふさ)ぐあれば、直ちに一蹴して通るのみ」と答えたという。

(注=この熊本隊は兵力一〇〇〇をこしたが、第14連隊および第1、第2旅団の兵の攻撃をうけ、二月二十六日に壊滅してしまった)

8 熊本籠城 top

「西郷起(た)つ」の報に、谷干城少将は、熊本城を敵に渡せば九州はたちまち賊勢になびき、九州が敵手に帰しては天下のこと知るべからず、と至当な判断をし、二月十四日、熊本城死守の決意を固めた。

堡塁を築き、地雷を埋没し、塹壕を掘り、障害物を設け、火薬庫を分散し砲弾に炸薬を装填する作業をはじめる。

市中にあった将校の家族も城中にうつす。

十九日には出火によって天守閣が炎上し、軍需品喪失の事故もあったが陸軍省から川上操六少佐も応援にきて東京の警視隊(巡査隊)も増援に来着、入城した。

開戦時の城内の人員を前出『田原坂』の橋本氏は「純粋の戦闘員約二千人、間接的戦闘員ともいうべき者が千数百人、それに家族など非戦闘員が数百人」と算定している。

二月二十一日、戦闘は開始され、二十二日には本格的な戦いが始った。

薩軍の攻城兵力九千七百余という。第一日の銃砲撃戦で連隊長・与倉中佐ははやくも傷つき、翌日には死んだ。

参謀長・樺山資紀中佐も傷つく。

川上操六少佐が第13連隊長代行となり、参謀副長・児玉源太郎少佐らとともに谷長官を扶(たす)けて防戦にあたった。

戦いは、二十二日から二十四日朝まで、間断なく続いた。 |

西南の役 熊本城攻撃 明治10年2月、薩軍、熊本城を砲撃す

近藤樵仙画 |

薩軍は強襲につぐ強襲をかさね、城の南西二キロほどの花岡山に山砲をすえつけて城を砲撃する。

城兵もこれに応じ、対砲兵戦となった。

当時の火砲の射程ぎりぎりいっぱいの砲戦である。

二十四日となると薩軍の攻撃がゆるんだ。

正面の砲もへったし兵もへった。

実は西郷軍は攻囲軍三〇〇〇を残して、主力は北に向かったのである。

しかしこのあと、熊本攻防戦は五〇日にわたって続く。

攻囲軍の中にまったく孤立無援、城中では逐次(ちくじ)兵糧が涸渇(こかつ)し、弾薬また欠乏し、苦戦を続けた。

四月八日、城内の一大隊が陸軍少佐・奥保鞏の指揮の下に城を脱して、城外の官軍と合して四月十五日、城の救援なるまで苦闘が続いたのであるが、西郷軍はついにぬくことができなかった。

一方、熊本城救援は、まず乃木希典少佐の歩兵第14連隊の急行赴援で始った。

二月二十二日から始った植木付近の戦闘が皮切りである。

約一〇〇名ほどの兵をひっさげて、敵に先んじて植木を占領しようと急行した乃木少佐の部隊が、薩軍の繰返す斬り込みによって包囲され、混戦のうちに起ったのが、連隊旗手・河原林少尉の戦死と、その奉持した歩兵第14連隊の軍旗が奪われるという事件であった。

乃木大将が明治四十五年、明治天皇に殉死のときまで、「申し訳ない」と心にかかっていた事件である。

博多に上陸した野津、三好の両旅団が逐次(ちくじ)戦場に駆けつけた。

西郷軍が熊本城を強襲したが、これがぬけないうちに、官軍の主力が植木方面に迫るとなっては、熊本城にだけこだわってはいられない。

この攻囲を一部にまかして主力は北進することになった。

二十五日、桐野、篠原、村川、別府らの諸隊は、南下してくる官軍にむかった。

両軍の戦闘が西南戦役の決勝戦として、山鹿、田原坂、吉次越方面で繰返されることになる。

戦闘は二月二十七日、まず薩軍の高瀬攻撃で始った。三好少将は負傷、乃木少佐も傷ついた。

西郷の弟の小兵衛が戦死したのもこの戰いであった。

山鹿方面にも官軍が到着し、戦いは二月二十六日朝から始った。

第2旅団参謀長・野津道貫大佐みずから部隊を指揮して戦った。

高瀬方面では野津鎮雄少将が全軍を指揮していたが、この激戦のあと、守勢にたって兵力の集結をまつことにした。

大山巌少将の指揮する別動第1旅団の増援も指令された。

薩軍も高瀬の一戦に敗れ、進撃をあきらめて、官軍の熊本への進撃阻止に重点をうつすこととした。

田原坂の天険にむかうのである。

9 田原坂(たばるざか) top

三月三日、征討軍は大進撃に移った。

第14連隊(乃木少佐は入院中)は再び本軍の先頭となって植木方面へ、本軍は田原坂の険にむかうのである。

別に支軍は吉次越にむかう。ここで田原坂の激戦となった。

田原坂は、近代的戦術の目でみると何の変哲もない小丘で、天険の要害などというは大げさに思われる。

道路は切り通しで、クネクネと曲がっていた。

この本道を抑えて薩軍は配備をかためた。官軍も新鋭の大砲を使うためには、この本道しかない。

ここに両軍の正面的攻防が始ったのである。

この三月三日からの大進撃は、薩軍必死の防戦にあって激戦が続いた。

吉次越でもそうであった。篠原国幹はここに倒れた。

兵力も志気も、まだ薩軍が断然優勢である。

官軍の頼むところは、新式銃と新式砲だけであった。

これにたいし、薩軍は抜刀隊の斬り込みである。

戦いは五日、六日、八日も九日も続いた。

陣地をとったりとり返したりである。

この間、三浦梧樓少将は第3旅団長となって山鹿口を担当し、田原坂方面では兵力の増加もあって、勢いがついてきた。

三月十一日、さらに態勢をあらたにして攻撃を再開した。

しかし十二日、十三日となっても、戦勢は大きく動かなかった。

軍歌に「我は官軍、わが敵は……」という有名な「抜刀隊」の歌がある。

この官軍抜刀隊が戦場に現われたのがこの時であった。

内務卿・大久保利通の派遣した巡査隊、当時「警視隊」とよばれたものがこれである。

戦場で警備にあたっていたのだが、なにしろ旧武士が大部分で、腕に覚えの面々である。

しかも戊辰(ぼしん)の役、朝敵となった藩の者が多かった。

これから斬り込み隊が選抜され、刀を買い集めて「抜刀隊」が編成された。

十四日には参戦、たちまち薩軍にむかって、“戊辰の敵討ち”と叫んで突進していったという。

戦いは一進一退、大勢が决するのに三月二十日までかかった。

このころ三浦梧樓少将の指揮する第3旅団が戦場に到着、官軍側ではついで第4旅団、別動第5旅団と新手を編成して征討軍を強化した。

そして官軍の戦略は、西郷軍のように一本槍ではなかった。

陸軍大佐・高島鞆之助の率いる旅団を長崎から海路肥後の八代に上陸させ、ついで川路利良、山田顕義各少将の指揮する別動第1、第2旅団も八代に到着した。

黒田清隆中将が征討参軍としてこの三個旅団を指揮して北進し、熊本城を攻める西郷軍の背後を衝くこととなった。

この南北挟撃作戦で大勢はきまった。

西郷軍は囲みをといて南方に退却、その後、戦闘は肥後、薩摩、日向、大隅、豊後の五ヵ国にわたり連日繰返されたが、西郷軍はすべて利なく、八月十八日、可愛ヶ岳で官軍の囲みを破って西郷、桐野らは鹿児島に帰った。

そして同地の官軍を破って城山を奪い、これに拠ったが、官軍は全軍七個旅団と警視隊とをもって九月二十四日より総攻撃、一挙にこれをぬいた。

西郷以下の諸将は、ここに枕をならべて戦死した。

二月以来の大動乱は八ヵ月を要して、終りをつげた。

西南戦争の勝敗については、いろいろの原因があげられる。

官軍がそのほとんど全軍を動員し、臨時徴募の巡査隊までくり込んだのに、薩軍は、最初に決起した兵力以外に増強することができなかった。

賊軍という名分のためである。

中期以降兵力は劣勢となり、軽蔑しきっていた“町人、百姓”の兵に敗れた。

鎮台兵は絶対優勢を占めながら、この鎮圧に七ヵ月もかかったのであるから、指揮、訓練はもとより充分とはいえなかったのだが、ともかく圧倒的勝利をえたのは、結局、官軍の兵器のまえに薩軍抜刀の勇も歯がたたなかったからである。

兵器の劣弱、弾薬の不足、装備すべて官軍におよばなかったことが敗因というべきである。

ここで、幕末、明治の初めから、この最大の内乱鎮圧戦にいたるまでの銃砲を大観してみることにする。

10 後装施綫銃の出現 top

幕末史を読むと、いろいろな小銃の名がでてくる。

幕府が文久二年(一八六二年)に買い入れた銃に雷管発火式のゲベール銃(オランダ製)がある。

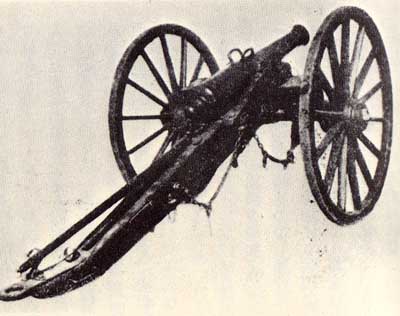

|

ゲベール銃:幕末から明治初期にかけての新式ライフル銃であった

|

前装滑腔式の銃で、弾丸は球形の鉛弾である。

口径一七・五ミリと大きく、着剣できるようになっている。

各藩もこれをたくさん買った。

蛤御門の戦い(元治元年・一八六四年)や、薩長の攘夷戦争に使ったのがこれである。

さらにエンピール銃(英)がある。

やはり、雷管式前装銃だが施綫銃(ライフル)であった。

口径一四・七ミリ射程は一一〇〇メートルであった。

これが維新戦争の主役である。

幕末から維新にかけての歴史を読むと、実に雑多な銃の名前がある。

廃藩置県の後、政府は各藩の銃器を没収したが、外国銃一八万挺にたっしたという。

こんな名前が見える。

読み方と綴りの合わないものもあるが、読み方は当時の呼称である。

ゲベール(オランダ−Gewer)、スナイドル(英−Snider)

、アルビニー(仏−Albini)、ミニエー(仏―Minie)、シャスポー(−Chaspot)、ヘンリー・マルチニ(英−Henry Martini)、エンピール(英−Enfield)、マンツー(スィス−Manecau)、レミントン(米−Remigton)、

スペンセル(米−Spenser)、ツンナール(独−Zundnandel) |

やがて後装施綫式のスナイドル銃が日本に現われた。

英国製である。口径一四・七ミリ、射程一二〇〇メートル。

これが佐賀の乱から用いられ、西南戦争では主役であった。

しかし官軍側のスナイドルも、全軍にゆきわたったのではなく、エンピールも混じっていた。

当時、陸軍では前記、没収したたくさんある銃器の中から、フランスのお傭い教師に選んでもらって、シャスポー、スナイドル、エンピールなど四種をえらんで三万数千挺を得て、陸軍の常備用とし、前装式のものは後装式に改造した。

明治七年になって、歩兵用としては英国製スナイドル銃を、騎兵、砲兵、輜重兵用として短かい米国製スベンセル騎銃を正式に採用した。

しかし、これは名目だけで、当時どこの鎮台でもこの銃だけで装備することは不可能であったから、他の銃が混在しており、後装銃と前装銃など、まちまちであった。

西南戦争で熊本城救援のために駆けつけた乃木少佐の歩兵第14連隊も、そうであった。

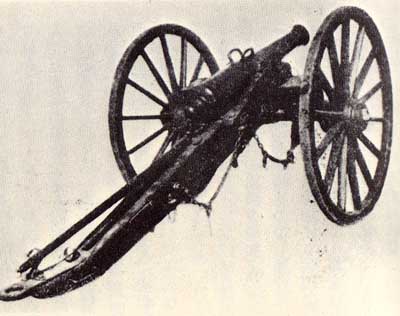

四斤野砲:フランス製、餉装、施綫青銅砲

囗 径 8.65センチ

弾 量 4キロ

初 速 343メートル(秒)

量大射程 4,000メートル |

四斤山砲:フランス製、前装、施綫、青銅砲

口 径 8.65センチ

弾 量 4キロ

初 速 237メートル

最大射程 2,600メートル |

大砲も旧式であった。砲兵隊に配当できるものは当時としては、すでに時代遅れになっていたのだが、仏式の四斤野砲や山砲しかなかったのである。

新軍が創設され、ドイツのクルップ社に最新式の鋼製八センチ野砲数十門を注文し、これが西南戦争前に到着したが、主として近衛砲兵大隊を装備しただけで、全軍的には旧式の四斤野・山砲が主力であった。

この四斤野山砲は、いずれも施綫砲ではあったが、前装砲であり、口径は八六・五ミリ、射程は二〇〇〇メートルにすぎなかった。それでも薩軍のもつさらに旧式の大砲よりはまさっていた。

だから西南戦争は、官軍の後装式スナイドル銃と前装ながら施綫式の四斤野・山砲にたいする、薩軍の前装式エンピール銃と旧式の前装滑腔式火砲との戦いといえるのであった。

西南戦役で西郷は敗退した。

だが、もう一つ、新政府に不満の党派があった。

かつて御親兵の一翼をになった土佐である。

やがて、事破れて縛につくのだが、林有造らが主唱した武力蜂起である。

板垣退助、後藤象次郎列席のうえで挙兵に決した。

西郷の挙を利用してともに政府を転覆し、事によれば、また鹿児島と戦い西郷を倒すというのである。

相手は藩閥専制政府、天皇は勝ったほうへつくという考え方である。

幕末戦争のころと何の変りもない。あいかわらず天皇は“玉”なのである。

そして名分上、まず民選議院設立の建白書をだし、これと士族団による挙兵とによって政府を挟撃しようとするのであった。

土佐の自由民権運動なるものの本質はこれである。

土佐の挙兵は明治十年八月、一味が捕えられ不発に終わったので、陸軍史には直接的影響はないが、その翌年の十一年八月に、天皇のお膝元で起った、いわゆる竹橋騒動という近衛砲兵大隊の暴動は、兵卒二百余人の反乱で銃殺刑五三名という大事件であった。

11 近衛砲兵の反乱 top

この反乱計画の情報は事前にもれたのだが、砲兵大隊長が、銃剣を振りかざす兵によって殺された。

非常呼集によって集合した近衛歩兵第1、第2連隊は、この有様に将校の号令で小銃を乱射する。

砲兵は負けじと大砲を撃ち小銃で応戦する。

週番士官が「静まれ! 静まれ!」と乱軍中におどりこんだが、たちまち刺し殺される。

つみ重ねたまぐさに火をつける。こういう大騒ぎであった。

さらに砲兵の主力は、代官町から半蔵門をへて皇居の正門にむかった。

「皇居に火を放ち、諸官員の参内を待ち受け、残らず斬殺する」というのがその企図であった。

だが、近衛歩兵の攻撃で結局、武器を捨て、捕縛されてしまった。まことに容易ならぬ事件であった。

事件の本質は、一般に当時の陸軍にフランス的な兵の訓練から生まれた自由、気ままの気分が隊内にみなぎっていたこと(注)、近衛砲兵と称する特権的な者の立場からのエゴイズム、西南戦争で死んだ近衛兵の前身である御親兵の創始者、西郷にたいする一部の将校の同情的動きなどによると評されているが、直接の誘因は給与問題であった。

(注=これはこのあとのフランス的な将軍たちの行動がこれを証明する)

それまで特別に高い砲兵の月給が、歩兵なみに減らされたからである。

ともかく「近衛兵は……全国諸兵の上に位せしめ、其の給俸を増加す。…

…各鎮台管内常備熟練兵の中、強壮にして行状正しき者と各隊中より兵種に応じ若千人を選挙したる者より編成し……」と『陸軍省沿革史』にある近衛兵である。

しかも「砲兵は体格五尺四寸以上、歩兵は五尺一寸以上、他は悉(ことごと)く五尺三寸五分以上」と規定されていた時代だから、近衛砲兵は全軍中のエリートであった。

西南戦争で薩軍は、優秀な火砲をもつこの近衛砲兵をもっとも恐れたのであった。

ところで陸軍は、西南戦後の財政緊縮から、軍隊の給与の削減を行った。

これに不平をもっての大ストライキであったわけである。

首謀者は近衛歩兵の兵であった。

砲兵も歩兵も近衛のエリート意識によるおごりから発したものとも見られるであろう。

彼らにとって、天皇などは問題ではない。

皇居に火を放つことは、土手の上から目の下の大隈重信参議の邸に小銃をぶち込んだのと大して変りはなかったのである。

勿論、兵だけの反乱ではない。扇動者は将校である。

最高位の処刑者は東京鎮台予備砲兵第一大隊長・陸軍少佐・岡本柳之助であった。

こんな将校や兵士では、治安維持軍としても、国防軍としでも、あぶないかぎりである。

農民一揆と士族団の暴動、そして自由民権運動と、うち続く嵐の中で、この竹橋騒動は、日本陸軍がドイツ陸軍的に傾いていく大きな動機になったのである。

12 フランス的将軍の言動 top

明治十四年九月、陸軍中将・前近衛都督・鳥尾小弥太、陸軍中将・西部監軍部長・三浦梧樓、陸軍中将・前東部監軍部長・谷干城、陸軍少将・中部監軍部長心得・曾我祐準の四人は、つぎの上奏文を提出した。

「……今日政府の組織、頗(すこぶ)るその大体を失し、古今内外の制度に於て未だその類例を見ず……

立法、司法、行政の三大権ことごとく一内閣に統(す)べ、親政の名ありて実なし……」

にはじまって

「速かに国憲創立議会を元老院中に開設し……」 |

と、三権分立、国会開設問題などについての上奏である。

鳥尾はすでに予備役であったが、他の三名は現役である。

これは軍部をびっくりさせた。

すでに「軍人訓戒」で禁制されている政治問題関する意見の公表である。

四将軍のこの上奏の背景をなすものは、山縣、大山、桂一派のドイツ的傾向にたいするフランス派の抵抗と、これ関する軍部内の権力争いであったといわれている。

鳥尾も三浦も長州出身であるが、反山縣である。

谷は土佐出身、曾我は柳川藩出身であった。

この人たちは後に大臣にもなり枢密院顧問官にもなるのであるが、いずれも長州陸軍にたいする反対役にまわっている。

思想対立と権力対立の上に動くのである。

ともあれ、日本陸軍で、将兵の反乱は起るし、押さえのきかぬ将軍連は、上奏文によって反主流派的立場を明らかにして政府を弾劾(だんがい)する。

この段階で山縣有朋ら軍首脳部のとった処置は、「軍人勅諭(ちょくゆ)」の発布であった。

13 軍人勅諭 top

明治十五年一月五日、軍人勅諭が発布された。

昭和敗戦のときまで、日本の軍人の根本的教条となったものである。

今ここで詳説するまでもなく、記憶に新しい人も少なくはあるまい。

事態がすでに述べたようになっては天皇と軍人を、頭首、股肱(ここう=忠臣の部下)の関係と直接結びつけ、忠節を基本として、軍人の使命が強調された。

フランス式の“批判の自由”などとんでもない。

「世論に惑わず、政治に拘わらず」と軍人を世論、政治から切り離した。

しかし実際のところ、軍は、徴兵令による壮丁(そうちょう=若者)をあずかる。

これは政治の一つの表現である。

これを根底とする陸軍が、世論、政治と無関係でいることができるであろうか。

服従の項では「上官の命を承ること実は直ちに朕が命を承る義なりと心得よ」と、兵卒にたいする伍長の命令も一気に、天皇の命なり、と結びつけられた。

軍人勅諭の発案者は山縣有朋、西周がこれを草し、福地源一郎、木村毅らが参加したといわれる。

発布の当初は後世のようにそんなにありがたがられたものではないようである。 |

軍人勅諭(ちょくし)下賜(かし=頂く)

明治15年1月4日、天皇は陸軍喞大山巌に軍人に賜(たま)う勅諭を授けられた(寺崎武男画)

|

「これは軍人にたいする一種の嵌口令(かんこうれい=他人に話すことを禁止)だが、全く我輩のためにできたのである」

と三浦梧樓は語り、

「軍人が政治に口を出すとはもっての外だ。厳罰に処すべきであるという論が軍部中に起ったそうだが、生憎(あいにく)この時まだ何も規定が出てないので、何とも仕方がない。それで一夜作りに一条が軍律中に加えられたのは妙である」と曾我祐準も述べている。

軍律も勅諭も山縣のつくったもの、「政治に拘わらず」などたいして歯牙(しが)にはかけていないのである。

陸軍の反主流、すなわち反長州閥の人たちの中には、こうした考えが、後々まで生きていたと見られる節がある。 |

top

****************************************

|