|

****************************************

Home 西南戦争 屯田兵 日清戦争 日露戦争 第一次大戦 アジア大陸 満州国 日中戦争 ノモンハン

騒乱のアジア大陸――辛亥革命、ロシア革命の余波

(『三八式歩兵銃――日本陸軍の七十五年』加登川幸太郎 p210〜233)

辛亥(しんがい)革命以後の支那大陸での歴史は、本書で詳述する範囲のものではないので、「三八式歩兵銃」に関係あることにかぎって簡単に述べ、あとの騒乱の進展を理解する程度にとどめて筆を進めることにする。

1 北方軍閥 top

日清戦争のころの清国は、統一されているように見えたが、実はそうではなかった。

当時の清国は直隷、江南、両湖、閨浙、両広、雲貴、陝甘の各総督が実権をにぎり、満州では奉天将軍が実力者であった。

だから清国では、日清戦争は直隷総督であった“李鴻章(り・こうしょう)の戦さ”と受取っており、たとえば両広(南支)総督・張之洞は、このとき中立を保っている。

まことに妙なもので、挙国の戦いではなかったのである。

李鴻章が死ぬと、袁世凱(えん・せいがい)が直隷総督となり兵制改革にのりだしたが、このとき日本陸軍が援助したので、その後のつながりもできることになった。

幼帝、宣統帝が即位したころ、袁世凱は追放されて郷里にあったが、この間、明治四十四年(一九一一年)十月に、黎元洪が武昌に起って兵をおこし、ついで陳其美が浙江に起って南京を占領し、外遊していた孫文が帰国して南京に政府をつくった。

これが辛亥革命である。

清国政府は非常にこまって、袁世凱を起用して、国務総理とし、彼が日本式に訓練していた北洋新軍をもって、これを鎮圧しようとした。

当時、袁の部将には馮国璋と段祺瑞という二人がいた。

袁はまず馮国璋を第1軍司令官として二個師団をもって京漢線を南下させ、武漢革命軍に痛撃をあたえた。

さらに段祺瑞は第2軍司令官として、威風堂々清浦線を南下して馬厰まで行ったが、そこで前進をやめ、清朝に上書して清朝の政治改革を迫った。

袁世凱の仕組んだ芝居といわれるが、とにかくこれで宣統帝が退位して清朝は亡びた。

明治四十五年二月二十五日(宣統三年十二月二十五日)である。

この年一月一日、南京臨時政府が成立し、孫文が臨時大総統となり、中華民国元年と称した。

革命は一応成功したわけである。

だが、このあとが中々大変であった。

袁世凱は、はやくも民国元年(大正元年、数字は大正に同じ)に、孫文にかわって臨時大総統となり、民国二年十月には正式に大総統となった。

この間、孫文は第二革命(民国二年七月)を志して失敗(同九月)、さらに雲南に起った革命を総合し、西南六省連合をはかり(第三次革命、民国四年十二月)、しだいに地歩をかためで、北方派に対した。

袁世凱は南方派の抬頭を鎮圧しながら、その勢力をのばし、民国四年十二月には皇帝となった。

これより先、民国四年、すなわち大正四年に、日本の対支二一ヵ条要求問題がおこり、袁世凱大総統は報復的に排日を指導し、日本は付属条件を撤回して妥結が成るという大きな事件があった。

こうした大陸での北方派、南方派の対立にたいして、日本陸軍としては、南方派に反日空気が強かったためにこれを敬遠し、自然に袁世凱の方に肩入れしたのであったが、彼は民国五年六月、病没した。

時の内閣は段祺瑞を首班とするものであったが、日本はこれを支援した。

段祺瑞は北京に陸軍大学校を、保定に軍官学校を設立し、軍事教官を日本から招くなど、日本陸軍との関係はさらに密接になった。

だが中国の政界は、袁世凱の死によって、内輪もめとなった。

2 安直戦争 top

民国五年(一九一六年、大正五年)、袁世凱が死ぬと、たちまち北洋軍閥は分裂した。

その配下の二雄、直隷派とよばれる馮国璋と、安徽派といわれる段祺瑞とが対立した。

当時、北京には大総統代理になった黎元洪はじめ、南方系の異分子がいたので、対抗上その内訌(ないこう=内輪もめ)はすぐにはあらわれなかった。

しかし民国六年、安徽督軍・張勲が北京で清朝復辟(ふくへき=復帰)をとなえ、黎元洪は、日本公使館に避難するというような事件がおこって失脚、その結果、馮国璋が大総統に、段祺瑞が総理大臣になった。

実権は段がにぎり、馮と段との争いが激しくなってきた。

この頃、孫文は南方で、この馮・段政府を否認して、北伐を命令し、中国の政局は袁世凱時代以上の南北の抗争の姿をとってきたが、日本政府(寺内内閣)は段内閣を支援する方針をとっていた。

西原借款として論議の的となった資金援助の行われたのはこの時である。

南方派は援助しない、という方針だった。

民国七年には馮の任期が満了して徐世昌が大総統になった。

安徽派のバックアップによるものである。

ところが南方派にたいする方針に関して、徐と段の意見が食い違ってきた。

徐は南北和平統一主義をとなえ、段は南方派武力討伐主義を主張していた。

ここで徐は、直隷派と気脈を通ずるようになった。

中国の世論は和平統一に傾いてきた。

そこで段はみずから内閣首班をしりぞいたが、これから北京の政情は俄然、暗雲うずまくことになってしまった。

大正七年十月であった。

政界波乱の続く中で、民国八年十二月になって馮国璋が死んだ。

英米側か後援していた男である。

そのあとをうけて直隷派の首領には曹昆が就任した。

民国九年となり、情勢はにわかにめまぐるしくなってきた。

呉佩阜という将軍が頭をもち上げてきた。

これが曹昆の意をうけて、おりから湖南に出征して南方派と戦っていたにもかかわらず、南方派と通謀して、北京政府の命をまたず、北京に引き揚げてきた。

段一派はこれを討伐するという。

こまった徐世昌が調停しようとするが、武力を持つ曹昆も、そのほかの有力者も腰をあげない。

ただ、満州に在って勢力を占めてきた東三省巡閲使、張作霖(ちょう・さくりん)が北京にきた。

日本が後援している男である。

張は元来、段一派に好意的に動いてきたのだが、この頃、段派の有力者の力が蒙古方面にのびて、張作霖年来の大満蒙主義と対立している状況だったので、この頃は曹昆の直隷派と手を結んでいた。

まるで三国史時代みたいで、注意しないと、誰がどうなのかさっぱりわからない行動である。

徐世昌、曹昆、張作霖、段祺瑞四者の舞台の表裏での暗躍が続いたのだが、徐世昌に飜弄(ほんろう)されていると腹をたてた段祺瑞は、子分どもの将軍たちと相談して、大総統に曹昆や呉佩阜の罷免を要求し、この要求がいれられなければ罪を天下に宣布し討伐する、と絶縁状をつきつけた。

民国九年七月のことであった。

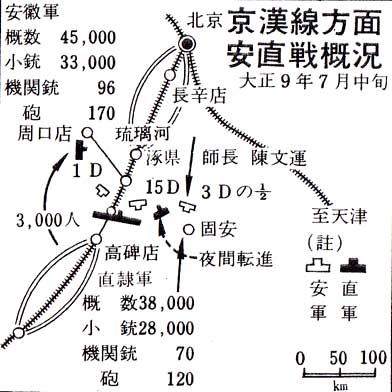

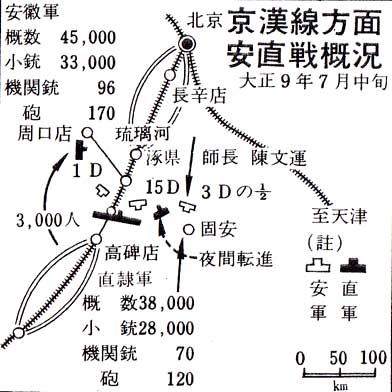

これが「安直戦争」といわれるものである。

張作霖は満州から軍隊をよびよせて、直隷側に加わっている。

この内戦について、当時の支那駐屯軍司令官・南次郎からの顛末(てんまつ)報告にはこう書かれている。

〈一般の形勢、武力衝突避け得ずとみて段氏はかねて出動準備を急ぎありし隷下の辺防第一師及び第十五師を七、八日来逐次南下輸送を実施し、十二、三日頃その大部をもって琉璃河付近に集中を終り、ついで段芝貴を総司令として前線に派遣、もっぱら攻撃の諸準備に努めたり。

これに対する直軍はその第一線を高碑店に設け防御工事を施し、その後方の定興付近に主力を集結せしめたり。

固安方面に於ては雄県方面より前進せる直隷軍の混成二個旅は北京方面より南下せし段軍の辺防第三師(一旅欠)と十一日来、相対峠(あいたいじ)し両方面とも戦禍正に至らんとす〉 |

さて、戦闘は七月十四日から始った。

直隷軍の前進支隊は進んで、豕県付近にある段軍の一部を攻撃し、段軍は防戦約二時間の後、主力をもって攻勢に転じ、十五日、斜坡店付近の直隷軍前進陣地をうばい、逃げるを追って翌十六日、松林店の線に進出し、続いて高碑店付近の敵陣地攻撃の準備に着手した。 |

|

〈十六日に至り、固安方面に在りし呉佩阜軍の直隷軍二旅は当面の敵の活動の非なきを看破し(注)、その夜暗を利用し馬頭沈を経て第十五師の左側背に進出し十七日払暁に於てはすでに包囲の態勢を成形せり。

(注=辺防第三師の師長・陳文運は元来直派の首領たりし馮国璋によって抜擢されたる者にして、この度の変に際し、老母より信書を陳に送り、直隷派を攻撃することなかれと説き、陣も意大いに動きつつありしなり)〉 |

直隷軍将帥の機眼は立派だが、おふくろに口説かれて迷う二股(ふたまた)将軍をもった段祺瑞軍も三国史的である。

十七日、いよいよ開戦となった。

第45師は第1師にくらべてひどく前方に進出していた関係で、朝からたびたび第1師に使者を送って、何をしてるんだ、はやく出てこいと督促をする。

何をいうか、と第1師もやり返し、協調は初めからうまくいかなかったらしい。

| 〈暫時にして第十五師方面は、白旗を揚げ、その将校はほとんど全員呉佩阜軍の戦線に赴きたるをもって、下士以下はいよいよ休戦になりと信じ、上衣を脱し、全然休息の姿勢に移れり〉 |

あにはからんや、これは師長が敵に内応し、将校全員が集団投降したためである。

| 〈この時俄然直軍は前進を起し、小銃、機関銃をもって休息無警戒の第十五師に向って猛射を加えたるを以て、休息中の下士以下は大いに狼狽して大混乱を生じ、急に崩壊をはじめ琉璃河に在りし列車を強奪し、南苑に向い退却を開始せり〉 |

〈この時第一師は稍(やや)後退せる位置に在って友軍師団の敗退の原因を確むることなく交戦中なりしに、敵は第十五師方面空虚となりしため、逐次その右翼を伸し、正面及び東側より第一師を包囲する情況となれり。

この時に当り正面に在る直軍は、白旗を掲げたるを以て、第一師は戦闘を中止すべきを命じここに安直両軍の談判は開始せらる。

第一師長・曲同豊は幕僚と共に彼我戦線の中間に出て自ら交渉にあたれり。

然るに直軍は、ことさらに時間を遷延しあるものの如く、この時間を利用して直軍の一部を遠く安軍第一師の西側に迂回せしめ、急に射撃を開始したり。

ここにおいて直軍は不意に正面及び両側より全く安軍を包囲し、猛烈なる射撃を開始し、師長・曲同豊以下幕僚、直軍の捕虜となれり……〉 |

呉佩阜軍の見事な奇策である。

では段軍総司令・段芝貴はどうしたか。

これより先に逃げてしまっていて、十七日には総司令は消えていた。

| 〈十六日夜、直軍の約三〇名は支那便服(軍服でない服)を着し、暗夜に乗じ段芝貴の安軍総司令部に近接し、突然機関銃及び小銃を乱射したるをもって段芝貴大いに驚き、逃れて北京に帰来せり〉 |

何ともあきれた戦闘である。

総司令は身をもって逃れ、師長は内通し、あるいは捕虜となる。

潰走する段軍は先を争って北京付近に逃れ、直軍は長駆追撃して一挙に長辛店に迫った。

このあと段祺瑞は天津租界に、段芝貴ら段派の要人は日本公使館に逃げこむのであるがこんな連中では、とても安定政権として、肩を入れるには足りない。

張作霖がこれからクローズアップされてくるのである。

3 三八式歩兵銃、大陸に戦う top

辛亥革命は武力革命であった。

清朝滅亡後は、北方軍閥の南方の革命派との戦いはもとより、各省に割拠する軍閥袒互の争いが一ぺんにふきだして、いたるところで地盤拡張の争いが続いていた。

北京の中央政府は一応、内閣の機能を備えてはいるか、前述、安直戦争でみたように、政府首脳者のもつ派閥的武力が裏付けとなっている。

張作霖にしても満州の馬賊の首領あがりだが、やがては中原に出て天下に号令しようと思いはじめている。

戦闘、戦闘であけくれしている中国では、どんな兵器で戦ったか。

実は、わが三八式歩兵銃(もちろん外国に売られるものには菊の御紋章は除いてある)も大いに働いていたのである。

ここで支那軍の装備や、日本の兵器輸出の状況を概観してみる。

外国にでている部隊や武官からは、その国の軍事情報を送ってくるのは当然で、支那軍についても多くの情報が東京に送られ、その一部は今ものこっている。

その中に、大正九年十二月二十四日付、支那駐屯軍司令部作製の情報報告がある。前述の安直戦争の頃の情報で、戦った軍の装備の細部は不明だが、全般的な実情はこれで充分にわかる。

この情報にでてくる数字は、北京政府の陸軍部からえた、いわば公的な数字である。

4 支那軍の装備兵器 top

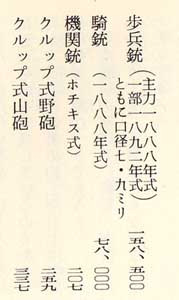

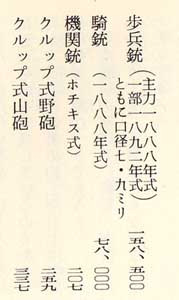

民国四年頃までは、支那軍の兵器の主力はドイツ製であった。

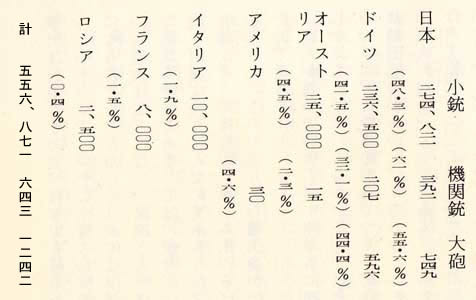

陸軍部の調査で小銃についていうと、ドイツ製六五・五パーセント、日本製二五・五パーセント、英、墺、露製八・五パーセントとなっており、機関銃も、火砲も、およそこの比率であった。

ドイツ製が多いのには理由がある。

ドイツは日清戦争前から清国に一八八八年(明治二十一年)式のモーゼル銃やクルップ式の火砲を売りこんでいた。

日本に敗れた清国は、兵制改革の範をドイツにとったから、ドイツからの武器の輸入は絶えることはなかった。

支那革命の前後、大いに東洋進出をねらったドイツは、支那の各省がそれぞれ陸軍を拡張する機運に乗じて、大規模に売りこみ、自国の兵器で支那軍兵器の統一をしようという意気ごみであったからである。

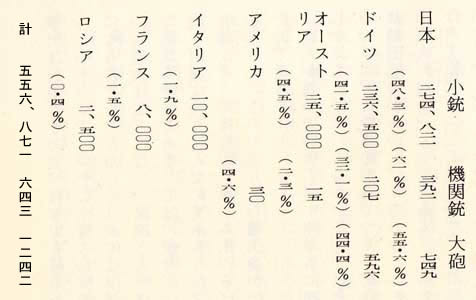

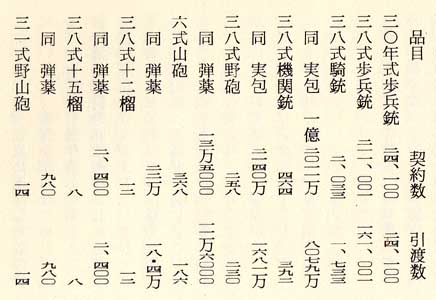

宣統三年(明治四十五年)から民国三年にかけての輸入数は右の通りである。

ところが世界大戦の勃発となって、ドイツからの輸入は止った。 |

|

武器を売ってくれる国は、日本しかなくなった。

英国にしても米国にしても兵器分売りこみを再開したのは、民国八年以後である。

そこで民国元年以後のものを通算すると、右のような数字になる。

支那政府は各所に官立の兵工廠をもって兵器の自製につとめていた。

それでどれほど作ったか。

陸軍部は、このときまでに自製し、軍隊に配布している兵器をこうあげている。

各種小銃 二五万

機関銃 一五〇

各種大砲 五〇〇

廃品に近い程度のものが五分の一ないし一〇分の一あったという。 |

|

さてこの兵器の程度だが、小銃について、この報告はこう述べている。

〈現在、支那軍の総兵力一三〇万とも一五〇万ともいう。

まず一四〇万とすると、小銃を持つべき者八〇パーセントとみて、所要小銃約一一二万。

日本ほか各国供給量五五・七万、自国製のもの二一・四万(二五万だが匕分の一廃銃とする)、合計七七・二万。

ゆえに三四・八万挺の小銃が不足である。

この不足こそ、日本の村田銃やドイツの旧式モーゼル単発銃、漢陽兵工廠製の単発銃など前時代の製品でほとんど廃銃に近いものを充当しているのである。

だから、全執銃者の約三割以上は廃品銃所持者と認むべきであろう〉 |

安直戦争の部隊も、銃数、砲数は多いようでも、実際はこんな程度であったのであろう。

〈機関銃についてみれば、革命前後の各国供給数六四三、自国製一三五(一五〇のうち廃品五分の一とみて)、合計七七八が各省軍隊に分配されている。

小銃も機関銃も手入れの悪いことは論外である。

大砲はドイツのものはすべてクルップ製、日本のものは三一式野(山)砲、三八式野砲、六式山砲(輸出用の旧式砲改造のものだろう)。

自国製のものは一部は旧式で廃品程度のものがあるが、大部分は七・五センチ砲身後座式野(山)砲である〉 |

ところで、ドイツやフランスなど外国には民間の兵器会社があって、兵器輸出はお手のもので、日本でも幕末からこのときまで、いやこの後もお世話になるのだが、この頃日本には民間の兵器会社などはない。

銃砲とも陸軍の砲兵工廠製である。

では、政府が兵器を中国に売り込んだのであろうか。

勿論、そうではない。軍から払い下げをうけて、これを売り込む輸出商がいたのである。

商人が競争で砲兵工廠や陸軍省に押しかけられては、うるさいから、組合をつくれ、と陸軍の指導でつくった兵器輸出組合があった。

今でいうと“死の商人”組合だが、泰平組合(中国では泰平公司)といった。

三井や大倉組がメンバーだったので、普通の歴史には「三井や大倉組が…」と書いてある。

名前の“泰平”が“天下泰平”の“泰平”なら、お笑いぐさである。

5 泰平組合の兵器輸出 top

明治四十一年七月、三井物産の三井八郎次郎、大倉組の大倉喜八郎、高田商会の高田慎蔵の三代表者の連名で「泰平商会」という組合をつくって軍の工廠の製品の払い下げをうけて外国に売る、という願いにたいして、陸軍から免許かおりた。

これは日本政府の外国への兵器売りこみのための中間組合であった。

その後一〇年の期限満了で大正七年さらに更新され、五年後の大正十二年になってまた五年延期された。

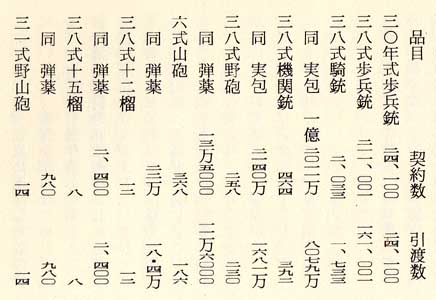

この泰平組合がどれほどの兵器を売り込んだか。

泰平組合は支那駐屯軍の調べにたいして、次のような数字を報告している。

これは大正六年十一月以降に契約の成立したものだが、組合の活動はそれ以前からであるから、これまでの間に下の火器が輸出されている。

歩兵銃 (村田銃などの旧式銃である)

三〇年式歩兵銃

三八式歩兵銃

三一式野砲(戦利砲一二門共) |

三九、一八〇

三六、八六七

一〇、〇〇〇

三三一 |

歩兵銃が約八万六〇〇〇挺輸出されれば、これに見あった銃剣も、当然、輸出された。

大正六年十一月以後の契約成立数と引き渡しずみの数は右の通りである。

これが泰平組合の報告による数字であるが、陸軍省「密」大日記の記録によると、泰平組合への払い下げ兵器として、小銃に応ずる銃剣や、機関銃に応ずる駄馬具、弾薬箱などかなりの数のものがあげられている。

大正八年には、日本政府は中国の内乱に不干渉という態度表明の一環として、兵器輸出を一時中正している。

要するに、三八式歩兵銃は中国でかなり使われたのであるが、どうもこれが、中国政情の安定に役だったとは思われない。中国を統一したのは、南からくる蒋介石の北伐軍であったからである。

安直戦争にも使われたであろうが、これでは世界第一級の三八式歩兵銃が泣く。

敵に捕獲されるだけであったろうし、そうでないものも粗末に扱われて錆びてしまったことであろう。 |

|

6 蒋介石の登場 top

前述のように、段祺瑞は一敗地にまみれた。

日本側は、そのあとにたった英米側後援の直隷派の曹昆、呉佩阜とは縁がうすい。

一方、安直戦争以来キャスティング・ボートをにぎる立場にたった張作霖は、中央政界への進出を意図しはじめた。

ここに、直隷派と奉天派が北京付近で衝突することになった。

大正十一年四月のことで、これを「第一次奉直戦争」という。

その後、両派の確執はますます激化し、ついには全面的衝突となった。

大正十三年九月の「第二次奉直戦争」がこれである。

これもまた三国史的で、呉佩阜の部将の馮玉祥が敵方の張作霖に通謀してクーデターをおこし北京を占領して、あっという間に呉佩阜は敗走して戦争は終る、という結末であった。

そして、この馮玉祥や張作霖に押されて、また段祺瑞が臨時執政となって登場という、めまぐるしさであった。

大正十四年十一月である。

これは、呉佩阜の「満州討伐」にたいする日本陸軍の対応策であった。

呉佩阜は漢口に逃れたが、黙っているわけはない。

北京に進出した張作霖にたいして、策謀を試みはじめた。

馮玉祥が今度は反張作霖の立場をとり、張作霖の部将の郭松齢がこれに通謀して張に反旗をひるがえした。

そして奉天に攻め上せる郭軍を、関東軍が阻止して、郭松齢一敗地にまみれる(大正十四年十一月)という騒動の連続である。

統一した勢力などはとうてい生まれない。

これで馮玉祥は張家口に、その派の閻錫山は山西にたてこもった。

こうした北方派にたいし、南方派があった。

蒋介石は、その親分の陳其美が袁世凱に暗殺され、その圧迫が急なので日本に亡命するなど、苦難の日を送っていた。

大正十二年の広東の革命で失敗して日本に亡命していた孫文は、東京でロシアの特使ヨッフェにあって、革命にロシアの力を借りることを決心した。

この年十一月に孫文は、“連ソ、容共、扶助工農”の三大政策を決定し、中国国民党の改組宣言を発した。国民党に共産党が加わった。

蒋介石は孫文と会って、真の革命は党の軍隊を作って実力で遂行すべきである、と説き、軍官学校の設立をすすめ、孫文の同意をえて、黄捕軍官学校の設立をかってでた。

大正十三年六月にはこれが開設され、校長は蒋介石、政治部主任周恩来、顧問ロシア人ガレン(ブリッヘル将軍)であった。

蒋介石は、軍事は何応欽に、政治は周恩来に任せたのである。

大正十四年三月、孫文は段祺瑞と南北合一をはかる会談のため北京に行きここで病死した。五十九歳であった。

七月には広東国民政府が成立し、汪兆銘、胡漢民、蒋介石ら政治委員一六名の合議制体制をとったが、大正十五年一月には蒋介石、汪兆銘らが実権をにぎり、七月には蒋介石が国民革命軍総司令に就任、北伐を開始した。

日本陸軍には、この南方の蒋介石側と直接連絡のとれる者はほとんどいなかった。

こうして支那大陸の情勢は、めまぐるしくかわったのであったが、変転するのはここばかりではなかった。

大正の後期、極東シベリア地域が大ゆれにゆれたのである。

7 三八式歩兵銃、シベリアに戦う top

「シベリア出兵」は、長期にわたって陸軍の将兵が、つぎからつぎとあのシベリアの広野で苦労した戦闘行動であるが、その経緯はあまり知られていない。

いわゆる政略出兵だから、軍事行動だけを追ったのでは、部隊の進退の原因がわからない。

当時でもこの出兵は政争の具とされて、何のために流している血か、と論議され、今日の歴史でも「政略出兵」の見本のように酷評され、ロシア革命後の「ソ連邦」の建国進展にたいする武力干渉として扱われている。

陸軍としても、政略出兵の苦汁を満喫させられた戦闘行動であったことに問違いない。

そしてこの出兵は、日本陸軍が世界大戦の教訓をふまえて、軍の近代化をはかろうと努力しはじめた矢先に開始されて、これが結局はなんの成果ももたらさない消耗に終り、わが軍の将兵が、北辺厳寒の地にあること五年という、長い期間にわたったのである。

シベリアの野に陣没した将兵は二〇〇〇名に達した。

その戦費は陸海軍あわせて九億円といわれる。

貨弊価値がかわってはいるか、日露戦争は一五億円余であった。

これほどの国費が、改善、蓄積にまわらないで、ただ消耗されたのだから、このあとの陸軍の成長に大きく影響したことは、いうまでもない。

三八式歩兵銃がシベリアの野に転戦したのは、あとにも先にもこれだけである。

陸軍史としては、この概要にふれて、従軍将兵の労苦を偲ぷよすがとせねばならぬのであるが、これが政略出兵であっただけに、その背景となる国際的事情や、ロシア側の政情の動きとかみ合わさないでは、全く理解できない。

ロシア革命、シベリア騒動史とでもいうものからはじめざるをえない。

事のおこりは勿論、一九一七年(大正六年)三月のロシア革命であった。

これが、第一次大戦中のどんな段階で起ったかは、すでに述べた。

8 シベリアの政情 top

革命の起ったあとケレンスキーは社会革命党(エス・エルと略称される)とともに天下をとった。

これにたいして十月革命でこれをたおしたレーニン一派の社会民主党多数派(ボルシェヴィキ)はプロレタリア独裁をとなえ、主義としては共産主義、数は多数派、手段は過激派というので、当時はボルシェヴィキを過激派と呼んだ。

本書もこれにならう。

ケレンスキーの政権が成立すると、シベリアの沿海州、黒龍州、ザバイカル州の三省はたちまち、その威風になびいた。

元来、シベリアの地は流刑者の地であり、“不逞分子”とよぶべき人たちの多いところであったが、ケレンスキーの大赦令で、海外亡命者も帰ってくるし、ウラジオストークを中心として、騒動の続く中で、エス・エル党は地盤がために懸命であった。

そこへ、十月革命が勃発した。

すなわち、一九一七年十月二十五日、ペトログラードは過激派の手に落ち、十一月七日にはモスクワも陥落してケレンスキーの臨時政府は転覆した。

ロシアの心臓部がレーニン一派の手ににぎられるとなっては、たちまち各地に過激派が起ち反乱が起った。

|

シベリア地名図

|

シベリアではオムスク、イルクーツク、チタ、ブラゴベシチェンスク、ハバロフスクの各都市が労農化し、極東の首都ウラジオストークもたちまちそうなった。

十二月になると全沿海州はソビエト政権によって統一され、全シベリアが共産党の手におちてしまった。

共産党はその施政方針に従って、各地で陸軍を解散し、海軍兵も復員させ要塞は撤廃し、武器は競売、市会はもちろん廃止し、その議会や国立銀行などを占領し、資産階級や官吏、軍人などを捕縛した。

一方共産党を防衛する労農赤衛軍が各地で組織され、荷揚人足から無職者、脱走兵までが動員された。

ソビエト政府は、独墺側にも革命的勢力をひろげようと努力するし、独墺政府側は、これを機会に連合国側の力を弱めようと、ヨーロッパでの政策とはうらはらにそのロシア軍に捕虜となっていて、解放された敵一三万の将兵を過激派赤衛軍と提携させて、ここに独ソ一体の反連合軍戦線がつくられかねまじき情勢となった。

レーニンの政府は成立後ただちにドイツ、オーストリア、ハンガリー、ブルガリア、トルコと休戦交渉に入った。

連合作戦国であるその一国が単独講和をするというのだから、連合国にとっては一大事であった。

交渉は一九一八年三月三日になって、ロシアがドイツのだした条件を無条件に承認して、ドイツの武力の強圧下に単独講和の調印を終った。

しかしこれはロシアがドイツに一ぱいくわされたのであった。

はじめドイツはロシアのいう無併合、無賠償、民族自決、経済的圧迫政策の排斥など、まことに結構とおだてていたので、ロシアの外相トロツキーは、終戦を促進するためということで、調印もおわらぬ二月に全軍に復員命令をだしてしまった。

このチャンスをつかんで、ドイツは、被占領地の処分は民族自決によるべきだと提案し、過激主義から欧州を救うという名目で、露都に向かう大進軍を開始した。

すでに部隊を解いているロシアとしてはどうすることもできない。

戦線はたちまち、ロシアの奥ふかく進められて、何の対応策もなくブレスト・リトウスクでドイツの要求どおりの講和条約に調印するほかはなかったのである。

ロシアの単独講和や、その政府のそれまでの国際関係完全無視の方針に怒った連合軍は、北ロシアのムルマンスクやアルハングリスクに兵を送った。

兵力は少なく何の効果もあげられなかったのだが、ここにソ連邦側の赤衛軍の革命擁護戦が開始されたのである。

9 極東全域の統一なるか top

一九一八年(大正七年)一月五日、ハバロフスク市で「労兵農代表者及び自治体代表者会議極東委員会」という長い名前の組織がつくられた。

委員長クラスノシチョーコフ。共産主義の原則に従い、社会制度を改造して私有財産を没収し、個人商業を廃止するという。いずれは極東全体をソビエトに統一するのを目的とした。

これで最大の恐怖を感じたのは、勿論、資産家や特権階級だが、在留の外国商人もそうだった。

ウラジオ付近には、日本人だけでも一万人ちかくいに秩序の破壊、解放された独墺軍捕虜の東進、不逞無頼漢の横行など、心配の種はつきなかった。

在留外国人が、それぞれその政府に、生命、財産の保護を願いでたのは当然であろう。

英艦「ケント」は、はやくも一月二日、ウラジオに入港した。

日本海軍の第5戦隊司令官・加藤寛治少将の座乗する「石見」も一月十六日入港、十八日「朝日」がこれにつづき、二月中旬には米艦「ブルックリン」も到着した。

連合軍出兵の序幕である。

ロシア側の反響は当然、二通りあった。

反共産党は歓迎するし、他は、これが主権侵害であり、在留外国人の保護はロシア官憲の義務である、無秩序状態などとはデマである、とわめいた。

四月四日になって、ウラジオの邦人貿易商の石戸商会というのが襲われて、店主以下が死傷するという事態がおこり、加藤司令官は「石見」「朝日」から陸戦隊を上陸させねばならぬことになった。

共産党はますます排外気勢をあおる。

四月下旬には、共産党首領クラスノシチョーコフらがウラジオにあらわれて、州自治庁などを占領し、市役所も奪い、お得意の腕ずくでエス・エル党の自治派を追い払ってしまった。

こうして極東全域はソビエトの手におちた。

10 反過激派の諸党派 top

長年にわたって帝政ロシアの治下にあったシベリアである。過激派にたいして反対の立場をとる勢力が起たぬわけはない。

極東三州が過激派の手に帰しても、その手のおよばぬ地域もあった。

それは北部満州を走る東清鉄道の沿線地域である。

この地域に反過激派分子が牙をといでいた。

その有力な一人にハルピンのホールワット将軍がいた。

彼は十月革命まで東清鉄道長官であり、同時にケレンスキー政府の東清沿線地区代表で、極東のロシア人からも外国人からも信望あつい人であった。

彼は過激派をあくまで討誡し、祖国をその手から救おうと、過激派討伐軍の編成に着手し、「祖国及び憲法議会擁護極東委員会」をつくって自らその委員長となっていた。

ホールワットのほかに満州里にコサックの頭領セミヨノフが反過激派の闘士として頑張っていた。

彼はザバイカル・コサックの大尉で、ザバイカルでの過激派の抬頭とともに東清沿線にのがれ、国境の満州里駅を根拠に反共活動を開始、パルチザン活動でしばしば赤衛軍に大打撃をあたえて勢力を拡大し、ハルピンその他からの援助もあって、一大反共勢力としてのし上がってきた。

このほか歴史上に名のでている人に、ハルピンのオルロフ大佐、ポグラニチナヤ駅に黒龍州コサックの頭領ガモフ、ウスリー・コッサクの頭領カルムイコフ大尉などがある。

いずれも、過激派討伐軍の編成に努めていた。

過激派軍の気勢があがって直接迷惑するのは、ロシアと共同して独墺国と戦争をはじめた連合各国である。

ソビエト・ロシアが戦争から手をひいたから、それで兵力の余裕をえたドイツ軍の重圧は英仏軍にむけられている。

そして英仏両国は、ロシア領内にあるチェコ・スロバキア軍をシベリアを経て、ヨーロッパヘ輸送して、戦力としようとする計画をもっていた。

大正七年八月一日の日本政府のシベリア出兵の宣言は、「目的はチェコ・スロバキア軍の救護にある」としている。

当時でも世間一般には、あまりよく判らなかった理由だと思うが、今日ではなおさら、たとえ表面的理由であるにせよ、あの大兵を動かした出兵理由としては判りかねる。

英仏の尻馬に乗ったとしか考えようがない。

このチェコ軍東方輸送の計画を知って、ドイツが黙っているはずはない。

レーニン政府に圧力をかけて、これの武装を解除せよと迫った。

チェコ軍の運命危うしとなっては、英仏も拱手傍観しているわけにはいかない。

英仏軍は元来、日本をシベリア方面の戦争にひっぱりこんで、いわゆるウラル戦線を構成させようと口説いていたのだが、米国だけは、日本は何をするのかわからぬ、と出兵反対の態度をとっていた。

ところが、このチェコ軍問題がおこると、にわかに態度をかえで、日本にシベリア出兵を勧めるようになった。

ところで、これほどの問題になったチェコ軍とは一体、何であるか。

11 チェコ・スロバキア軍 top

問題の焦点となっているチェコ軍とは、大戦中にロシア軍が捕虜にしたオーストリア軍に属するチェック民族の部隊のことである。

チェック族はスラブ民族である。

五世紀の中葉以降独立国だったが独、墺にたえず、いじめられついにオーストリア・ハンガリーに併合された。

(第一次大戦で独立したのだが、第二次大戦前、ドイツに併合された)

この独墺二国に敵愾心をもやして、機あらば独立を、とねらっているうちに第一次大戦になり、チェック人は、同民族のロシアと戦わねばならぬことになってしまった。

一方ロシアに帰化していたわおくのチェック族は、ロシア軍に加わって独墺軍と戦っていた。

当初、チェコ国民軍と称し、よく戦ってロシア軍中に存在を認められていた。

他方、墺軍側のチェック族はぞくぞくと投降してこれに加わり、たちまちチェコ国民軍は勢力を増してきた。

やがて、革命がおきだ。チェコ国民軍は完全に自由になった。

ブレスト・リトウスク条約の結果、チェロ軍はキエフ付近に引き揚げた。

ここでフランスは、このチェコ軍をウラジオ経由でヨーロッパ戦線によびよせるという計画をたてた。

フランスなどの口説きには、戦後チェコ・スロバキアの独立という餌があった。

ウラジオストーク市内を行進するチェコ・スロバキア軍 |

チェコ軍の東進がはじまり、フランスはロシア国内の反過激派分子を扇動して、その東行を急がせた。

五月下旬には、六万のチェコ軍が、ベンザ(モスクワ東南五〇〇キロ)からウラジオにむかう鉄道沿線に帯のようにひろがっていた。

トロツキーがチェコ軍武装解除を命じたのは、このときであった。

ベンザ領でチェコ軍と赤衛軍との衝突がおこり、赤衛軍は大敗し、サマラ(今のクイビシェフ)に敗走した。

チェコ軍はたちまち足場を広げてしまった。

こうなるとチェコ軍には、反過激派の義勇軍が加わる。

その勢力はたちまちウファ、サマラ、カザンを占領した。

そして勢力はシベリアにおよんで、オムスク、イルクーツク、チタとのび、ついに六月末にはウラジオにおよんだ。

ウラジオの過激派軍は半日の戦闘で追い払われてしまった。

そして沿海州の赤軍は駆逐され、わずかにハバロフスクに拠るだけとなってしまった。

こうして、一度は過激派の力のもとで極東が統一されるかに見えたのだが、赤軍はもろくもチェコ軍に撃破され、ウラジオには再びエス・エル党の政府ができるなど、一挙に反過激派勢力が抬頭してしまった。

こうしてシベリアの政治図は、大きくかわった。サマラ政府、オムスク政府、チタのセミヨノフ政府、そしてウラジオにはエス・エル党のデルベルの指揮する青白政府(赤旗のかわりに密林の青と雪の白を染めわけた国旗をもつ)が樹立され、いずれも主権者を名乗って割拠する状態となった。

だが、ウラジオでは、青白政府は生まれたが、治安、警察はチェコ軍の手中にあった。

かねて派兵の処置をとっていた連合軍がウラジオに到着したのは、こうした時期であった。

元々、このチェコ軍を送りだすためにきたのである。

だが連合軍は、このチェコ軍からウラジオや付近の守備を引きうける宣言からはじめねばならないことになった。

「内政に干渉せず」と声明して出兵してみても、一度武力で干渉にのりだせば、内政にふれないわけにはいかない。

12 連合国軍の出兵 top

最初、連合各国はシベリアへ兵力三万の派遣を計画していた。

英仏はこれを日本だけにまかせようと考えていたのだが、日本の行動が心配だから、と米国が出兵をいいだすにいたって、日米が主力になり、英仏伊支は(支那は大正六年八月に対独宣戦をしている)は、ほんの申しわけ程度の兵を送った。

八月三日、カナダの歩騎兵約六〇〇〇、八月九日、仏の一〇〇〇名(安南兵)、続いて日本から大井成元中将の第12師団の主力、米国の約七〇〇〇(フィリピン兵)、イタリアは天津駐屯隊から歩兵二個中隊が到着した。

これらにチェコ軍などを加えて、一九一八年の末の全シベリアの外国軍隊は一〇万といわれた。

これらの列国軍を指揮するため、連合国の承認をえて、ウラジオ派遣軍司令部が編成され、八月十八日には大谷喜久蔵大将が司令官としてウラジオに到着した。

ウラジオに着いた大谷軍司令官は、大井中将や連合軍の司令官から状況を聞いて、なんの躊躇もなく赤軍討伐を決心した。

相当優勢な敵がウスリー鉄道沿線方面でチェコ軍と英仏軍を圧迫しており、状況は危急をつげている。

英仏軍はその任務上ウラル方面に駆けつけるべき部隊である。

八月二十四日、大井師団長は師団全部の集結をまたずに、連合軍を急援して敵を撃退し、これを追撃する騎兵第12連隊は長駆ハバロフスク市に向かい、九月五日これを占領、ついで師団および米、支軍の一部もここに入った。

第12師団の残部は九月上旬までにウラジオに上陸した。

一方、満州里、ザバイカハ州方面にたいしては居留民保護や治安維持のために、関東都督に命じて満州に駐屯していた第7師団(長、藤井幸槌中将)から混成の一旅団を満州里に派遣させた。

筆者の生まれた連隊、歩兵第25連隊には当然このチタ方面出動や警備討伐の歴史がある。 |

ウラジオ港に上陸した日本軍。

自動車が揚陸されている点に注意されたい

ウラジオ市内の分列行進。軍旗と三八式歩兵銃

|

当時鉄嶺にいた連隊は、大正七年八月九日、応急出動を命ぜられた。

このとき第7師団のうけた作戦任務は次のようであった。

〈第7師団は……満州里付近に前進し、該地方居留帝国民を保護し、併せて将来派遣せらるるとあるべき後続兵団の満州里付近進出を掩護し、尚、ザバイカルに進入する為所要の準備を為すべし。

この任務遂行の為支障なき範囲に於て「セミヨノフ」支隊及び該方面に出動すべき「チェコ・スロバキア」軍を支持赴援すべし〉 |

日本政府の方針は、この命令で明瞭であろう。

第7師団の部隊は九月八日、チタに進入した。

ここを占領した第12師団は、いよいよ黒龍州の掃討に着手することになった。

ハバロフスクを追われた過激派はブラゴベシチェンスク方面に退(さが)っている。

第12師団長は、山田四郎少将の鉄道支隊(歩兵四個大隊、騎兵一個連隊、砲兵、工兵各一個中隊、鉄道一個大隊、米軍の歩兵一個大隊、装甲列車一、飛行機三機など)をもって黒龍鉄道による進撃を、また、歩兵一個大隊の一支隊を汽船および捕獲砲艦で黒龍江上を進め、海軍は黒龍江派遣隊をつくっていずれもブラゴベシチェンスクに向かわせた。

一方、満州方面からはチチハルから歩兵二個大隊が北進、満州里方面の第7師団からも歩兵二個大隊が東進した。

三方面から進撃したこれらの諸隊は、たちまち黒龍州を制圧、第12師団と第7師団との連絡もなり、これより先、ザバイカル州治安維持のため派遣されることになった第3師団も九月下旬には到着、チタに入っていた第7師団と交替した。

こうして第12師団のウラジオ上陸からわずか1ヵ月半ほどで、バイカル湖以東の極東三州を全部制圧してしまった。

筆者はこれまで、いろいろと“陸軍の健康診断”をやってきた。 |

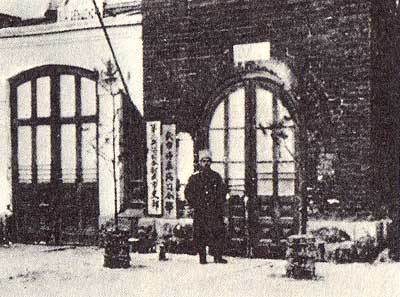

ブラゴベシチェンスクの日本軍司令部

|

癌(がん)の徴候みたいなものも内蔵しているし、老衰の兆もある。

だが、第一線の将兵は生気にあふれていた。

一たび動いたとなれば電光行火、雑軍などの抗し得るものではない。

これでウラル戦線にあるチェコ軍とウラジオ方面との連絡はつき、英仏軍も陸路、ウラル方面に動くこととなった。

日本軍はその背後を確保するため、米、支軍とともに極東三州の治安、交通の維持にあたることになったのである。

このあとの過激派討伐は“不可能”ともいえる厄介な任務であった。

戦うとしても、過激派と一般住民の区別がつかない。

戦闘にあたっては国際的関係から破壊や徴発などはできない。

ロシア人からすぐ抗議がくる。

これを無視しようものなら、反日感情がもり上がってくる。

住民は過激派と連合国軍との戦闘となれば、どうしても過激派に応援する。

読者の中には、支那事変や大東亜戦争中、中国戦線で、共産軍のパルチザン戦法に苦労された方も少なくはないであろう。

その原型がこのシベリアの過激派であり、赤軍であり、そのパルチザン活動であった。

日清、日露と戦ってきた日本軍であったが、こんな戦闘の経験は全くなかった。

もっと悪いことがあった。

連合作戦ではあるが、北清事変にせよ、青島戦にせよ、そして今度のシベリア出兵でも、連合軍は日本軍についてくるだけで、責任ある戦闘単位にはなっていない。

自分が進んで難局にあたろうなどとはしないのである。

元来、彼らは、日本軍を番犬か闘犬のように扱おうとするくせがある。

この第一次大戦時がそうだった。

一部のロシア人は、過激派を日本軍の手で一掃してもらおうとしている。

その一面、恐日でもあり排日でもある。

シベリアに出兵した連合軍の中でも、日本軍を難局にたたせ、日本軍に大きな犠牲を強い、日本軍の士気をみだすとともに、他面、ロシア国民の対日感情を悪化させようとあおっでいるものがあった。

日本軍はつまらぬ役割を買ってでたものである。

将兵の労苦は大変なものであった。

こうしているうちに第一次世界大戦が終った。

一九一八年十一月十一日である。

五年にわたった全世界的な戦火はやんだ。

しかし、シベリアでの日本将兵の苦労は、始ったばかりである。 |

過激派に破壊されたトンネル

シベリア事変ではじめて実戦に参加した日本軍自動車隊

|

13 大戦は終わったが top

世界に休戦をよろこぶ鐘がなりひびいていた頃、誕生したばかりのレーニン政権は、その四周に彼らのいわゆる“反動派”の攻撃をうけて力戦奮闘の最中であった。

東の方では全シベリアにわたって外国軍隊一〇万が駐屯している。

彼らから見て、東方戦線の反過激派勢力の拠点は、エス・エル党のサマラ政府であった。

だがこうした戦国乱世のような情勢のもとで、サマラ政府の連中は対過激派闘争よりは、オムスク政府との政争に血眼になっていた。

どちらが全露政府の名をとるかを争っていたのである。

そのうちに双方が妥協して“月たらずの全露政府”とよばれたものが生まれた。

彼らはこれを「臨時全露政府」と称した。

リードするのはシベリア派のボロコードスキーという男であった。

ところがこの頃、東方戦線の戦勢が逆転したのである。

レーニン政府からはトロツキーみずから出馬して、カザン奪還に躍起になっていた。

一方カザンを占領したチェコ軍はボルガ戦線をつくって、総司令官のチェーチェック将軍らはしきりに過激派討滅を急ぐのであるが、元来、チェコ軍には、過激派軍とあくまで戦わなければならぬ義理はない。

だんだんと戦意がふるわなくなる。

ついにサマラを赤軍に奪還され、全露政府もオムスクに逃亡移転せねばならぬ事態となってしまった。

この頃には対露政策の指導者の地位は、チェコ軍を支援していたフランスからイギリスに移っていた。

それは英国が、英国の教育をうけたコルチャック提督を、オムスクの全露政府の陸軍大臣に就任させ、これに軍事上の全権を委任するならば、積極的に援助すると約束し、本気になって乗り出してきたからである。

14 コルチャックの登場 top

コルチャック提督は、日露戦争では旅順で戦ったこともある海軍軍人で、一九一六年には黒海艦隊司令長官をつとめた。

革命となってのがれ、アメリカに招かれて米海軍の教官をつとめ、一九一八年には英国艦隊にも勤務した。

このコルチャックが英国政府の後援で、オムスク政府に乗り込んだのである。

当時、戦線の状況はオムスク政府側に不利であった。

たちまちコルチャックは軍事独裁官となった。

そして戦線を西に向かって押し返しはじめた。

全シベリアの情勢、とくに過激派勢力の消長は、一にこの国内戦、東方戦線方面の戦況にかかり、シベリアに出動している日本軍の苦労もこれに比例し、その消長は直接的にヨーロッパにおけるソ連の国内戦の結果にかかるのであった。

これがヨーロッパ・ロシアにおける大正七年末の状況であった。

15 大正八年のシベリア top

大正八年になって、全シベリアはコルチャックのオムクス政府を筆頭に白衛軍の政権で統一され、将来に希望も見える状況であった。

日本軍は、軍事行動はおおむね現在の区域にとどめ、占領地の守備に専念することとし、駐留守備に必要でない部隊や砲兵部隊の大部分を帰し、予備役の者の召集を解除するなどの処置を開始した。

こうした日本軍減員の状況を知った過激派は、積極的に動きだしてきた。

大正八年一月十日、ブラゴベシチェンスク北方のマザーノワを守備する日本軍を攻撃することに始って、俄然、過激派の行動が活発になってきた。

当然、第12師団の討伐戦が始った。

前に述べたように、難かしい対パルチザン戦である。

この間にユフタにおける歩兵第72連隊の田中大隊の全滅という悲惨な事件が起った。

同連隊は、ユフタに過激派を追いつめた。過激派はこれからどこへ逃げようかと思案している頃、これを察知した日本軍は、三方から攻撃することになり三縦隊同時にユフタに到着するように進発させた。

時は二月、厳寒の候である。

右縦隊と左縦隊の到着がおくれていたが、中央縦隊は予定どおりにあらわれた。

そして他の縦隊の進出を待つことなく単独で攻撃を開始した。

びっくりした過激派も、日本軍が少数なのを見て、その兵力二〇〇〇を恃んで、反撃にでた。

日本軍全滅。まもなく日本軍の左縦隊が近づいてきた。

谷川の道路を前進する日本軍を、高地で待ちうけた過激派は、これを殲滅してしまった。

右縦隊がおくれてユフタ付近に到達したときには、敵は退散して姿はなかった。

沿海州方面でも過激派の対日行動は活発となり、黒龍州でも同じ状況であったが、駐屯兵力は充分でなく、進撃すれば敵は逃げるが、撤兵すれば、鉄道沿線で鉄道、橋梁、通信線などの破壊あいつぎ、鉄道部隊はその補修に大童となる始末だった。

要するに大正八年は、一月以来七、八月頃まで黒龍州と沿海州では過激派と日本軍の“いたちごっこ”が続いたのであった。

16 ウラル戦線の白衛軍崩壊 top

一方ヨーロッパでは、大正八年春頃までには反過激派軍、つまり白衛軍が優勢であったため、レーニンもトロツキーも死物狂いで奮闘し、ついに赤軍がもりかえして、ウラルをこえオムスクに迫る形勢となった。

コルチャック軍としては後方を安全にせねばならぬ。

沿海州方面では沿海、黒龍軍管区司令官兼民政長官のロザーノフ将軍が労働者のストライキを武力鎮圧して、相応ずる姿勢をとっていたが、ザバイカルにいるセミヨノフだけはコルチャックに応じない。

セミヨノフには日本の将校が参謀長格でついており、顧問にも日本人がなっていた。

これらがセミヨノフをまつりあげて、コルチャックはいずれ失脚する、英国の政策の失敗は必至であり、つぎは日本の出番だ、当然セミヨノフ自身が反過激派の中心であり、全シベリアを支配するようになると確信させていた。

だからコルチャックがウラル出兵を説いても出てはいかないで、チタに頑張っていた。

ウラル方面の形勢は日に日にコルチャックに不利となった。

赤軍はオムスクに押し寄せてきた。

コルチャックはついに十一月十五日、オムスクを逃げ出し、赤軍はたちまちここを占領し、大混乱となった。

コルチャックは新首都をイルクーツクに移した。

しかしこれで実際上、彼の失脚は決まった。

オムスク付近はウラルから東、オビ、エニセイ両河の上流地帯で、ボルガ流域とならび称される大穀倉地域であり、“シベリアの母”である。

ここを失っては反過激派は、“孤児”になる。

ここを捨てなければならぬとなると、極東三州などは到底、大人口を養えるところではない。

オムスクを失うのはシベリヤを失うことであり、過激派への妥協、屈伏は必至のこととなってしまった。

必然的に、極東では、コルチャックの勢力にかわって、過激派が再び跳梁(ちょうりょう)を始めた。

四月十五日に第14師団がウラジオに上陸した。第12師団と交替するためである。

第13師団も九月にウラジオに到着した。

第14師団の後方をかため、ウスリーの守備にあたるためであった。

この頃、オムスク軍の敗走、過激派の跳梁に伴って、対日反抗は激しさをくわえ、日本軍は第二次大討伐戦を行わなければならなかった。

八月から十一月にかけて破壊された橋梁は四九〇に達したという。

これの修復や治安維持に狂奔せざるを得なかった日本軍の労苦は大変なものであったろう。

ザバイカル州では大正七年、第3師団が第7師団と交替し、さらに第5師団が第3師団と交替した八年八月頃になると、過激派の勢力が増してきたので、これを討伐、オムスク政府が後退してくるに伴い、部隊をイルクーツクに進めて、支援の態勢をとった。

しかし、間もなくイルクーツク政変(後述)が起ったので、同地の居留民を伴って引き揚げざるを得ないことになってしまった。

17 コルチャックの横死 top

イルクーツクに退却してきたコルチャック政権にたいして、大正九年一月、エス・エル党が反乱をおこし、コルチャック提督と二、三の大臣が殺されてしまった。「イルクーツクの政変」といわれる。

コルチャックは真っ裸にされ、橇(そり)にしばられて零下二〇度の酷寒の市街を曳きまわされ、惨殺された。エス・エル党が政権をにぎると、つぎに来るものは過激派の政権である。

こんな事態で迎えた大正九年であった。シベリア出兵三年目であった。

イルクーツクの政変をきっかけに、大正九年一月二十六日にはニコリスクに、同三十一日にはウラジオストークに、続いてブラゴベシチェンスク、ハバロフスクにとぞくぞく過激派の政権が拾頭して、シベリア一帯を風靡(ふうび)した。

コルチャック政権の没落とともに、米国は、日本に何の交渉もなく、全く一方的に兵をひき、大正九年四月には撤兵を完了した。

現地に在る日本軍が少なからず困惑したことは想像に難くない。

元々わが軍の出兵は、チェコ軍救出のためであり、その帰還輸送も逐次進捗していた。

その輸送をさらに容易にするために、第14師団の一部をザバイカル州に移し、やがてその主力を沿海州に撤退させ、第5師団はチタ付近に集結し、やがて、チェコ軍の輸送完了となって、わがシベリア出兵の目的は達成されることとなった。

コルチャック軍の没落後となっては、積極的に過激派を討伐する名目は失われた。

軍の行動はきわめて難かしくなった。

ロシアの十月革命、ドイツの革命、まことに世界的動乱であった。

極東の天地にも、赤衛軍と白衛軍をめぐる、すでに見てきたような騒乱が続いていた。

これが君主国日本帝国にとって大きな衝撃であり、問題であることは当然だが、その影響はただちに満州、朝鮮におよぶ。

それでなくても治安の定まらぬ朝鮮への影響は見過ごしできぬものであった。

果して、事件が起った。

大正八年三月一日、朝鮮の京城や平壌などで独立宣言が発表され、示威運動などが全上にひろがった。

世にいう三・一運動、「万歳事件」である。

李承晩を国務総理とする大韓民国臨時政府と称するものが、上海につくられたのがこの年四月であった。

この朝鮮の動乱は今日では広く知られているから、ここに述べる要はあるまい。

勿論、朝鮮軍は、全力をあげて鎮圧してしまった。

革命思想が輸入されてはたまらぬ、何とかこの革命思想を阻止せねばならぬ、これが日本政府の態度であった。

シベリアから撤兵しない理由でもある。

18 尼港の惨劇 top

尼港とはニコライエフスク、北樺太北端と肩をならべる大陸側の黒龍江河口の町である。

ニコライエフスクには大正七年九月以来、第12師団の歩兵一中隊が分遣されて守備にあたっていた。

ところが大正八年十二月下旬から過激派軍がここに向かってきて、兵力も増し、九年二月には海軍の無線電信所が砲撃され、守兵は撤収して守備隊と合流せねばならぬことになり、ニコライエフスクはパルチザンに囲まれた状況となってしまった。

三月十二日、敵の襲撃企図を偵知した守備隊長・石川少佐は、石田領事とはかり、守備隊は居留民とともに先制攻撃を行ったが、敵は我に数倍する兵力で、ついに守備隊は全滅し、居留民の大部分もここに倒れた。

過激派は居留民の妻子らを捕えて投獄してしまった。

元々、尼港の兵力不足は痛感されていたのだが、冬期で海上が氷結して増援のできぬまますぎていた。

その後、尼港の惨状が伝えられたので、第7師団から、多門二郎大佐の指揮する増援隊が四月十九日、小樽を発して樺太のアレクサンドロフスクに向かい、さらに増援部隊として歩兵四個大隊を津野一輔少将の指揮下に入れて派遣した。

多門支隊はデカストリーに上陸し、ハバロフスクから派遣された第14師団の歩兵二個中隊と合して、臨時海軍派遣隊の護衛の下に黒龍江を下って尼港に迫った。

日本軍迫るとなって、パルチザンは五月二十五日頃、牢獄につないでいた邦人の婦女老幼約一五〇名を虐殺して逃亡してしまった。

六月に入って尼港に到着した津野少将からの報告には

「…日本軍人の全部及び居留民の大部はパルチザンのため陣没し、その妻子は五月二十五日頃極めて悲惨なる斬殺をこうむりたるものの如し。これを救援する途のなかりしは、真に遺憾に耐えず」とある。

死者約六〇〇名、まことに遺憾千万な出来事であった。

232

この「暴虐な尼港事件を敢えてした代償」として、日本軍はサガレンを占領することと決め、七月末、歩兵一個旅団を基幹とするサガレン派遣軍を編成し、大正九年末以来、主力を北樺太の西岸に、一部をその東岸に、歩兵一個大隊を南樺太に配置して占領地の守備および軍政に任じた。

さらに大正十年の初めから、デカストリー、二コライエフスク付近にも部隊を進めた。

|

セミヨノフ軍の即製列車砲。チタ駅にて

|

19 ザバイカルの栓 top

大正九年(一九二〇年)二月頃、シベリアには四つの政府があった。

その一つはウラジオ政府である。自ら正統をとなえて他を認めない。

また一つにチタのセミヨノフ政府があった。勿論これも他の三つを認めず、妥協の余地はない。

その占拠する位置からして“ザバイカルの栓”と呼ばれ、一種の栓をなして極東の統一の妨害となっていた。

この背後には日本軍がある。

実際、日本がセミヨノフ政府を支援しているのは、この年、三月に声明したように「極東シベリアの政情は、ただちに鮮満地方の情況に波及するのみならず、シベリア地方における多数のわが居留民は、その生命財産の安全を期する能わざる実情にある」からであった。

だから「わが接壌地方(国境を接する地方)の政情安定して、鮮満地方に対する危険除去せられ、わが居留民の生命財産を安全にできる」までは撤兵しないという態度をとり、過激派と戦っているセミヨノフ軍を支援していたのである。

ここでイルクーツクの過激派政府は、日本政府が安心できるような緩衝国をつくったならば、日本軍はその声明にもとづいて撤兵するであろう。

セミヨノフが没落して“ザバイカルの栓”が除去され、完全に極東が統一されれば、それからあとソビエト・ロシアと一緒になっても決しておそくはあるまい。

こうした策略のもとに、モスクワの了解をえた上で、緩衝国、すなわち極東共和国設置の交渉が日本との間に開始された。

衝にあたるのは緩衝国構想の産婆役、ウラジオ派遣軍政務部長・松平恒雄であった。

これで舞台は外交交渉に移った。

年表をもってその経過を追おう。日本のお人好しぶりが判る。

大正九年四月

大正九年七月

大正九年八月

大正九年十二月

大正十年五月

大正十年八月

大正十一年四月

大正十一年六月

大正十一年十一月 |

チタに極東共和国樹立宣言

ウラジオ派遣軍、極東共和国と停戦議定書に調印

日本軍、ザバイカル州より撤退完了。ハルピン以西より全部撤退(セミヨノフ政権見捨てらる)

日本軍ハバロフスクより撤退完了

閣議で、極東共和国と交渉のため、有産民主制の実施、外国人の居住営業、土地所有の承認などの条件でシベリアより撤兵との方針を決定

極東共和国との会議を大連で開催

交渉打ち切り(なめられただけで何の効果もなし)

政府十月末までにシベリアから撤兵と声明。十月二十五日、北樺太を除き、撤兵完了

極東共和国、ソビエト・ロシアに合併(全く相手の思惑どおり) |

日本軍が逐次ウラジオに集結するとなって、この方面の過激派は息をひそめた。

必然的に白衛軍の組織が、力を増してきたのであったが、なめられた大連会議が、半年以上もかかって何の成果もなく、六月の撤兵声明となって自衛軍組織は総くずれになった。

日本軍は、九月上旬、第9師団の先頭をもってウラジオ出発、居留民も引き揚げ、十月二十五日、最後の日本軍は、軍艦「日進」「春日」の掩護のもとに御用船十数隻で、ウラジオを出港したのであった。

撤兵を終ったあとの日露の国交は大正十二年、東京で特使ヨッフェとの間に交渉が開始されたが成立せず、東京での会議となり、会議を重ねること七七回におよんだ。

大正十四年一日になってようやくまとまって国交が同復したのである。

北樺太からの撤兵もこれを機として行われた。

シベリア事変に派遣された陸軍部隊は、その初動の時期の第12師団、第7師団を筆頭に、第3、第16、第14、第5、

第13、第11、第9、第8師団、この間、朝鮮の第19師団の一部が南ウスリーに出動するなど、一一個師団に及んでいる。

これらの部隊が、この困難な政略出兵を経験したのであり、共産主義の洗脳をうけて帰ったものも少なくはない。

そして、何の得るところもなく終り、陸軍の近代化をはからねばならぬ大切な時期に、無益の消耗を重ねただけであった。

top

****************************************

|