|

****************************************

Home 西南戦争 屯田兵 日清戦争 日露戦争 第一次大戦 アジア大陸 満州国 日中戦争 ノモンハン

初戦で初勝利の「日清戦争」

(『三八式歩兵銃――日本陸軍の七十五年』加登川幸太郎著

p68〜88)

|

|

著者 加登川幸太郎(かとがわ・こうたろう)

1909年(明治42年)北海道生まれ。陸軍士官学校42期歩兵科(昭和5年卒)、陸軍大学校(50期)を昭和13年卒。陸軍戦車学校教官(昭和13〜14年)、北支方面軍参謀(昭和14〜15年)、太平洋戦争開始のとき陸軍省軍務局軍事課員(昭和15〜18年)、第2方面軍(昭和18〜19年)、第35軍(昭和19820年)、第38軍(昭和20年)、第13軍(昭和20年)の参謀として、ニューギニア、レイテ、仏印、中国を転戦、終戦時中佐。

昭和22〜25年、GHQ戦史課勤務。昭和27〜42年、日本テレビ勤務。退職時編成局長。

現在、戦史執筆に専念、著書に「帝国陸軍機甲部隊」。訳書にサンケイ大戦ブックス「零戦」「B29」「沖縄」「ドイツ機甲師団」「スターリングラード」「ロンメル戦車軍団」「クルスク大戦車戦」「ベルリンの戦い」「モスクワ攻防戦」「無敵−T34戦車」がある。 |

1 彼我(ひが)の兵備 top

陸軍は明治二十一年に師団編制を採用して、明治二十六年には、諸団隊の編成をおおむね終り、総兵力は野戦七個師団、要塞砲兵一個連隊と一個大隊その他で、屯田兵をくわえ、平時兵力は六万三三六八人に達した。

この年、戦時編制を改め、翌二十七年度から、戦時野戦師団の兵力は、歩兵一二個大隊、騎兵三個中隊、砲兵は野砲山砲あわせて六個中隊、工兵二個中隊、輜重兵(しじゅうへい=輸送兵)二個中隊で、総人員は一万八四九二名、馬五六三三頭に達した。

七個師団の合計は、将校以下回一万三〇四七人、馬三万八〇〇九頭におよんだ。

火砲は野砲一六八門、山砲七二門であった。

これに一〇万余の後備兵を動員するとして、二三万余の大兵を動かせるほどになっていた。

その歩兵がもつ兵器は、口径一一ミリ、最大射程二四〇〇メートルの村田銃で、近衛師団および第四師団だけは明治二十七年になって、新式の口径八ミリ、最大射程三一二一メートルの村田連発銃を携帯、後備隊はスナイドル銃であった。

新式の連発銃をもつ両師団は主戦場には使われなかったから、日清戦争は、村田銃で戦ったといえる。

野(山)砲は、ともに既述の青銅砲であった。

ちなみに日本海軍の所有艦艇は日清戦役前に、軍艦二八隻、五万七六〇〇トン、水雷艇二四隻、一四〇〇トン、計五万九〇〇〇トンであった。

清国は一八五六年(安政三年)におこった阿片戦争に端を発して、英仏連合軍に太沽砲台を占領され、天津を攻められ、古い伝統を誇る清帝国軍は完全に崩壊した。

一八六〇年(万延元年)には英仏連合軍によって北京は陥落し、有名な園明園は焼き払われてしまった。

これに目をさまされた清国は、欧米の近代的諸方式を採用し、明治十六年からの安南(現ベトナム)をめぐるフランスとの戦争では、フランス軍もかっての戦争のように容易に成果をあげることができないほどに改善されていた。

首都北京がある北清の地の防衛は、はやくも明治十年ころから近代的官僚の李鴻章(り・こうしょう)らによって計画され、軍艦を外国に注文して北洋艦隊の建設に着手し、大連、旅順、太沽、威海衛、膠州湾など、黄海沿岸の各港に要塞や築港の工事を開始していた。

清国陸軍は、創設いらい二百余年にわたる「八旗」と「緑営」の二軍をもっていた。

八旗軍は満州族の軍であって、北京そのほかの要地に駐屯していたが、もはや常備兵としては何の力もなく、近衛兵か警備兵だけである。

緑営軍は漢民族の軍であるが、省の民兵にすぎず、省の治安兵力だった。

政府として頼りになる常備軍は、各地の総督や巡撫が維持統率している勇軍と練軍で、これが事実上の常備軍である。

勇・練両軍はともに歩、騎の両兵種からなっており、砲兵は歩兵営の中に含まれていた。

「営」が基本の単位で定員は五〇〇名であった。

呼称も編制も雑多であったが、日本軍にたいする使用可能兵力は、北洋大臣麾下の勇・練両軍と東三省および南部各省の軍をあわせ、約四〇万と日本側では算定していた。

戦後の調査では約三五万だったが、それでもわが平時兵力にくらべれば、五倍以上という優勢である。

このほか清国政府は、臨時に新兵六三万を召集して合計九八万人とした。

わが戦時兵力にくらべて約四倍である。

では、どんな兵器をもっていたか。

種類も雑多で一営の中でも統一されていなかったが、清国軍の大多数はモーゼル銃で、そのほかレミントン、ダラー、スナイドル銃もあった。

火砲はクルップ製の野(山)砲であった。

ガッドリンク機関砲が平壌の戦闘で清軍に登場した。

鴨緑江の戦いでは、二門だけであるがドイツ・クルップ製の速射野砲にお目にかかった、と従軍将校の話にある。

清国海軍は、北洋、南洋、福建、広東の四水師(艦隊)にわかれていた。

北洋以外は艦艇の威力も訓練も、外洋での戦闘には耐えぬものとされていた。

だが、広東水師に属する「広甲」「広乙」「広丙」の三艦は優れていたので、これは一隊をなして北洋水師と連合、訓練を行っていた。

北洋水師は訓練もよく、戦闘準備も整っており、東洋にある列国艦隊からもたかく評価されていた。

四水師合計軍艦八二隻、水雷艇二五隻、総トン数約八万五〇〇〇トンであった。

日清戦後の調査で、日本との戦役に参加したのは北洋水師の全部、軍艦二二隻、水雷艇一二隻、それに広東水師の前記三艦、合計トン数四万四〇〇〇トン余、日本海軍と大差はなかった。

70

内閣は第二次伊藤博文内閣、陸軍大臣は大山巖、海軍大臣は西郷従道であった。

参謀総長は熾仁親王で、実質的に策案に任ずるのは参謀本部次長・川上操六。

海軍は明治二十六年五月に、海軍軍令部として陸軍の参謀本部に対立する機関を設けたが、長は二十七年七月いらい樺山資紀だった。

陸軍で軍政の府を実質的に担当するのは少将・児玉源太郎で、彼は明治二十五年八月いらい大山陸相をたすけ、川上操六とあいたずさえて、この戦争の準備、実行を処理した。

海軍では、これを実質的に動かしたのは、官房主事・山本権兵衛大佐であった。

2 日清開戦、陸海で勝利 top

東学党の乱をきっかけとして、朝鮮における日清の衝突は避けられぬものになった。

明治二十七年六月二日、閣議は朝鮮派兵を決した。

六月五日、大本営設置、第五師団に動員が下令された。

六月下旬には、海軍は佐世保を策源地として、内地と釜山間の航路を確保した。

これで陸軍も混成旅団(旅団長、大島義昌少将)を韓国に上陸させることができた。

形勢は日々に悪化し、平和交渉でまとまる見込みは薄らいでいった。

川上次長は、この対清国戦争において、主目標を敵の首都北京にとり、日本軍主力を渤海湾にすすめ、直隷平野で敵主力との決戦を強要する、という考えであった。

しかし、この施策の絶対的前提は、まず日本海軍が、黄海と渤海湾での制海権をとることであった。

山本権兵衛に「陸軍は橋をかけて渡るのか」といわれたという話が残っているが、これが先決問題であることを充分にさとった川上中将のその後の施策は、艦隊海戦での勝利の度に応ずる融通性のあるものとなった。

海軍が制海権をとれるだろうか。

七月二十三日、連合艦隊は佐世保を出港した。

まず朝鮮西海岸を制するためである。

七月二十五日、豊島沖の海戦で勝利をえて、わが海上権は朝鮮西海岸にのびた。

一方、陸上での緒戦も七月二十九日に行われた。

成歓(注:せいかん)の戦闘である。(注=現・韓国の天安市、ソウル南方100キロ)

当時清国軍は、韓国側の要請で、直隷提督(中将)葉志超を将とし、兵三五〇〇、砲八門をもって、京城の南方牙山に上陸、成歓にすすんでいた。

清国軍の主力は平壌(ピョンヤン)にある。これが南下するかもしれない。

従って、京城(ソウル)付近を空(から)にするわけにはいかない。

混成旅団は四個大隊ほどを残し、京城から南下、葉志超軍を各個に撃破する策をとった。

その兵力は歩兵約三〇〇〇、砲八門。彼我(ひが)ほぼ同兵力であった。

京城から南下急行すること三昼夜、大変な難行軍であった。

清軍は、日本軍を待ちうけていた。

大島旅団は軍を二分し、右翼をもって京城街道方面から、主力である左翼隊をもって成歓を東側面から攻める策をとり、おりからの雨をおかし、全軍泥まみわになりながら成歓の敵陣地の前面に迫った。

戦闘は午前三時すぎ、京城街道方面の敵陣地にたいする日本軍の急襲で始った。

右翼隊は、突撃をもってたちまち敵を追い払ってしまった。

夜が明けて両軍の火戦は激しさをくわえ、成歓北東の山では清軍もよく頑張ったが、日本軍は吶喊(とっかん=大声で叫ぶ)、これを抜き、成歓の敵はたまらず敗走した。

兵員は、のちの支那事変でなじみのように、小さなグループに分かれ、変装し、消えてしまった。

この成歓での三〇〇〇人の部隊による勝利は、日本軍が外国軍と戦って初めてえた勝利だった。

兵を回して京城に引きあげたとき、韓国の官民はその凱旋を歓呼して迎えたという。 |

明治二十七年八月五日、成歓、牙山に大勝した

大島混成旅団を迎える京城近郊の凱旋門

|

一方、海軍も緒戦で勝利をえた。

七月二十五日、連合艦隊の第一遊撃隊(巡洋艦隊) 「吉野」「浪速」「秋津洲(あきつしま)」の三艦は、佐世保をでて仁川にむかう途中、豊島沖で「済遠(さいえん)」「広乙(こうおつ)」の二艦に遭遇した。

時はまだ宣戦布告前であったが砲戦が開始され、激戦一時間半、「済遠」は大破してかろうじて逃れ、「広乙」は逃走中浅瀬に乗りあげて破壊した。

この海戦のとき、英国商船旗を掲げた運送船「高陞(こうしょう)」を認めて「浪速」艦長・東郷平八郎大佐は、停船命令を発して船内を臨検させたところ、清兵と火砲とが搭載されていた。

軍使をもって降伏を求めたが、清兵は頑として拒絶したので、乗組外人に避難を勧めたのち、これを砲撃、撃沈した。

高陞号事件として世を騒がせたものであったが、東郷艦長の処置は国際法上適法なものと認められた。

3 宣戦布告 top

この陸海緒戦の勝利を足場に、明治二十七年八月一日、宣戦が布告された日本海軍は、北洋艦隊に一大打撃を与えなければならないが、豊島沖の緒戦でびっくりした敵艦隊は消極的となって、威海衛(注=いかいえい)から出てこない。

(注=旅順の対岸、旅順とともに渤海湾を護る要衝の地)

わが連合艦隊は、大本営の督促をうけて、勝敗を一挙に決すべく、八月十日、大同江口に向かって進出、十日には敵の本拠威海衛にまで迫ったが、たまたま北洋艦隊の出航とかちあってこれを逸した。

こうして海上権の決定が先にのばされたため、年内に直隷作戦を実施することは、冬期の上陸作戦が困難であるため不可能と判断され、かわって朝鮮半島から敵を駆逐して将来の地歩を確保する目的で、作戦をすすめることに決定された。

八月中旬であった。

しかし、朝鮮半島での作戦は、戦争終結の決め手にはならない。

決定的な制海権の獲得が不可能であったため、やむなくとった方策であり、直隷決戦をあきらめたわけではない。

海戦が起きて制海権が握れたならば、冬の間に直隷平野(黄河下流の北京や天津のある中国の中心地帯)の決戦準備を完成するため、旅順(りょじゅん)半島を攻略占領するという方針も定められた。

旅順を占領して、ここを兵力の集合地とし、決戦準備をしようという川上将軍の考えであった。

こうした作戦方針がとれそうな情勢が一ヵ月もたたぬうちにやってきた。

九月十五日、平壌総攻撃を開始した第一軍が、翌十六日には平壌を占領し、また海軍が九月十七日に黄海の海戦で大勝をえたからであった。

佐藤支隊も同じころ、正面の堡塁をぬいて城門に迫った。

敵は防戦に努めたが、日本兵はついに牡丹台に突進し、白兵乱闘のすえにこれを占領し、敵を城壁内に追い落とした。

しかし敵は、城壁に頑張る。砲弾は雨のようにとんでくる。

突破口をあけようと城壁、城門を砲撃するが、砲弾がはね返ってくるだけである。

潜行して城門を壊すか、城壁をよじ登って突入するしかない。

この時、城門に肉薄する決死隊が選ばれた。

当時その名を国民に謳われた原田十吉工兵一等卒ら工兵一六名であった。

この一隊は、三村歩兵中尉の指揮で玄武門に到着した。

門はもちろん堅くとざされている。

門樓によじのぼった小隊を見て清兵はびっくりした。

たちまち、銃弾が集中してくる。小隊は進退きわまった。

原田一等卒は、全員に「飛びおりろ」と叫んで、同僚の一名とともに高さ一〇メートルをこす門樓からとびおりて中から門扉を開き、小隊を入れるという離れわざをやってのけた。

小隊はここで玄武門を死守する。孤立無援である。

だが増援の来着まで、敵火の中でかろうじて守りきった。

しかし、この正面でも全般の戦況ははかばかしく進まず、日は西に傾こうとし、この十五日には決定的戦果のあがる見込みはない。

全軍にわたって翌十六日の攻撃再興の準備をしようかとなった午後五時直前になって、城壁上にいく本かの白旗があがった。

攻撃する日本軍は兵一万二〇〇〇、山砲四四門、数では守る清兵が優勢である。

主力方面は撃退され、もしくは停頓している。

北からの日本軍は奮戦して城壁にまで迫ったが、突入はできない。

もし敵が頑張れば、その後続部隊二万は、すでに一日行程と二日行程のところに来ている。

頑張られたら日本軍は背後をつかれるばかりでなく、糧食も乏しかったから、あるいは負けたかもしれない。

しかし、勝負は紙一重、最後の五分間という。

負けたと思った方が負けである。 |

平壌側から見た玄武門付近:右上が牡丹台、左上の門が玄武門。

立見少将の部隊はこの向う側から攻めた。

牡丹台のそぱの構築物は円形堡塁である。

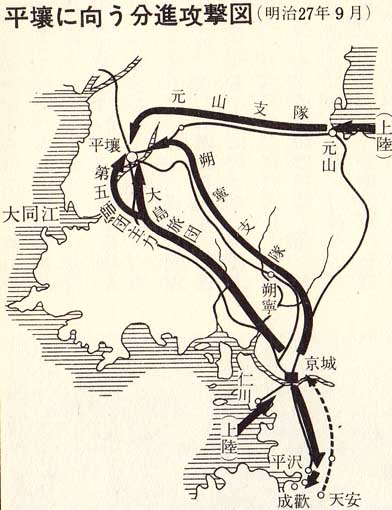

大島混成旅団の平裏攻撃 明治27年9月15日。

右、乗馬は長岡外史参謀、左中景に角面堡が見える

金山平三画

|

実にこの平壌の戦いは、その見本みたいなもので清軍の方で負けた、と思ったのであった。

九月十四日夜、清軍側で軍議が開かれた。総帥葉志超がだしたのは「戦わずして退却する」という案であった。

日本兵がはやくも四面を囲んで、義州との連絡も絶えた。明日となれば“袋のねずみ”となる。

夜間脱出して鴨緑江にさがり、反撃するがよい、というのである。

清軍とて、こんな弱将ばかりではない。左宝貴将軍は自分の親兵で葉を監視させ、十五日の戦いとなった。

しかし、牡丹台を失ったことと、玄武門が破られたことが、葉志超の神経を麻痺させてしまった。

第二回の緊急会議で「開城論」が提議された。

城を敵に渡して、将兵は逃げるにしかず、というのである。

驚いた左宝貴らは、牡丹台と玄武門は城のわずかに一角、他はことごとく清軍が勝っているのだ、と諌めたが、成歓の戦いいらい、日本兵の吶喊(とっかん)におびえきっている葉の意志は変わらない。

臆病風は他の三将にも移って、抗戦を唱えるのは勇将左宝貴と馬玉崑のみであった。

結局、白旗をかかげることに決まった。

憤然とした左宝貴は、手兵三〇〇を率いて七星門から出撃し、元山支隊に向かい、ついに戦死した。

皇帝より賜った礼服を着ていたという。

5 黄海(渤海湾の外海)の海戦

top

九月十六日、平壌陥落の日、連合艦隊司令長官・伊藤祐享は、敵情偵察の目的をもって本隊「松島」「厳島」「千代田」「橋立」「扶桑」「比叡」の六隻と、遊撃隊「吉野」「秋津洲」「高千穂」「浪速」の四隻、「赤城」「西京丸」の諸艦を率い、大同江口の根拠地をでて海洋島方面に進航し、翌十七日さらに大孤山沖にむかった。

午前十一時すぎ、提督丁汝昌(てい・じょしょう)の率いる北洋艦隊に遭遇した。

「定遠」以下軍艦一三隻、水雷艇六隻、まさに敵艦隊の主力である。

彼我すすんで距離約六〇〇〇メートル。「定遠」がまず「吉野」にむかって砲火をきった。

日本艦隊は自重して応ぜず、三〇〇〇メートルの距離になって初めて応戦した。

遊撃隊は敵の右翼から背後に迫り、本隊は正面からすすみ、協力して敵艦隊を挟撃しようとした。

激戦四時間余敵は五艦を失い「定遠」以下大破、わが方は一隻も失わなかった。

敗残の敵は旅順口に遁入(とんにゅう)し、黄海の海上権は全く日本海軍に帰したのであった。

平壌の勝利が、半島での作戦に効果的であった以上に、黄海の海戦は、決定的であった。

これによって清国艦隊は、もはや再び決戦的海戦をすることはできなくなった。

この海戦ではわが方の徹底的追撃が行われなかったから、敵艦隊は全滅をまぬがれたが、とにかくこれで朝鮮近海と黄海との海上権は完全にわが手に帰したので、かねて考えていた決戦的作戦への手がうてる段階となってきた。

九月二十一日、大本営は第二軍の編成に着手し、旅順半島攻略の新作戦に移った。

これにたいし、陸海で敗れた清国の方針は、支離滅裂となってきたが、とりあえず、清韓国境の鴨緑江方面の防備を急ぎ、残存した北洋水師を保全して渤海湾口を守らせるとともに、旅順口、大連湾方面の陸正面防御を強化しようとした。

半島から進撃する日本軍にたいし奉天を掩護し、渤海湾に上陸するかもしれぬ日本軍にそなえて北京を掩護するというのである。

これで清国は、完全に兵力分散の守勢にたった。

これでは、いたるところ兵力手薄となり、日本軍の進撃を支えきれないのは当然である。

十月下旬、清韓国境は破れ(第一軍の九連城付近の勝利)、十一月下旬には旅順半島も第二軍の占領にゆだねてしまった。 このあと、清国側の作戦としてみるべきものはない。

本書はここで第二軍の旅順攻略にふれねばならない。

のちに日露戦争の激戦場となるからである。

|

牛莊市街戦 筆者不詳(遊就館蔵といわれる)

銃剣突撃で清国兵をやっつける日本兵、銃は弾を射つのではなく、ヤリのように突き刺すのに使っている。

|

7 直隷決戦を前に休戦 top

日本軍の決勝作戦を目指す方策は、きわめて急速に成功をおさめ、その戦略的態勢は非常に有利、しかも強固なものとなっていた。

しかし一方では、外交上の危険も訪れようとしていた。

列国が干渉する兆候が、はやくも九月の陸海での二大勝利のころから見え初めていた。

十一月には清国が欧米各国に講和の仲裁を乞うたのである。

いつ列国が積極的に動き出さぬともかぎらぬ情勢となってきた。

日本側としては急がねばならない。

冬期駐屯して、翌春決戦では間に合わない。

冬の困難をおかしても渤海北岸に大輸送を敢行し、直隷平野に決戦を求めなくてはならない。

こうした意見が大本営におこり、旅順攻略の成功をみた十一月下旬には、しだいにこれが決定性をおびるようになってきた。

それまでにも大本営は、直隷平野への突入を考えていたから、ちかく第一軍の主力を大連湾によびよせるつもりで、その方面では積極的な動きはさせぬつもりであった。

しかし山縣第一軍司令官はちがった考えで、第二軍が旅順口をおとしいれると、ただちに第三師団をもって、敵中深く海城に向かって突進していった。

当時この方面に敵兵が増加していたので、これを撃破して他日、大連湾方面に移動するときの障害を除くというのが理由であった。

海城進撃は大変な難行であった。第三師団にはまだ冬服のわたらぬ兵士もあったという。もう十二月である。

初めての海外出征で補給も行きとどかなかったのであろう。

後年、十二月のモスクワ前面で夏装備のドイツ軍が戦った例もあるが、兵士の労苦はいつの時代もかわらない。

敵も日本軍がこんな奥地まで、しかも第一軍方面から一挙に突進するとは予期していなかったのであろう。

遼東平原の交通の要地海城は、半日で日本軍の手におちてしまった。

しかし、それからが大変であった。

左にも右にも、また正面にも清兵の大軍がいる。

桂太郎第三師団長は、たちまち苦境に立たされてしまった。

これが海城防守の苦戦となり、第二軍への増援請求、山縣軍司令官の内地帰還(後任は野津道貫)、大本営内でのはてしない論議、乃木旅団の増援などにつながる。

この間、冬期の直隷進攻作戦は第二軍司令官や連合艦隊司令長官の、

「寒気と悪天候のため、直隷進撃は不可能である。陸軍をもって山東作戦を実施し、海軍と協力して威海衛を攻略するにとどめ、直隷作戦は延期することが望ましい」

という意見もあって大本営はその強行をあきらめ、決戦は春期に実行する方針にもどった。

このころ、伊藤博文(総理大臣であるが明治天皇から特に重要な作戦会議に列席して発言せよ、というお示しを戴いていた)が、大本営に「威海衛を衝き、台湾を略すべき方略」という案を提出していた。

これは大本営、軍部の直隷決戦案にたいして、「北京へ進撃すれば、清朝は瓦解するかもしれない。

そうなると列国の干渉を誘起するおそれがある。

それよりも安全な方策として、威海衛を取り、台湾を攻略せよ」という意見であった。

こうした政戦両略の考慮が総理大臣からもだせる時代であった。

目的に違いはあっても、山東作戦は行われた。二月、威海衛は陥落し、北洋水師は全滅した。

海城方面でも陸軍部隊は奮戦し、三月上旬には、第一軍は第二軍の一部とともに、牛荘、田庄台を占領し、遼河河口方面では敵影は消えた。

いよいよ直隷平野に結集した約二〇万の敵軍を撃滅すべく、野戦七個師団の集中をはかり、とっておきの近衛師団、第四師団が内地を発して大連湾にむかった。

征清大総督府(大総督・小松宮彰仁親王)も旗を旅順に進めようとしたが、このとき講和がまとまって三月三十日、休戦となり、四月七日には講和条約が成立した。

これが“渺(びょう)たる一つの島帝国”が巨大な陸軍国にかみついて降(くだ)した経過である。

その力の源泉、勝利の原因がどこにあったか、また清軍の敗れた理由が何であるかは、この簡単な経過描写からもくみとることができよう。

なお、わが北辺の雄、屯田兵には、明治二十八年三月四日に動員が下令され、臨時第七師団を編成、同三十日、第一軍の戦闘序列に入り、四〇〇〇の屯田兵は東京に待機していたが、戦地には行かずに復員した。

8 三国干渉 top

日清両国の講和の折衝は、開戦後わずか三、四ヵ月後の明治二十七年秋から始った。

清国側が諸外国に仲介を頼んでいたからである。

正式の講和折衝は二十八年三月、清の長老政治家・李鴻章が下関にやってきて始まった。

このとき李鴻章が日本人に射撃される事件がおこったため、無条件休戦となった。

彼の負傷が直って再開された交渉で、とにかくも講和はまとまった。

これには「奉天省の南部にある遼東半島を日本に譲渡すること」という条項がふくまれていた。

四月十七日、調印された講和条件にたちまち物言いがついた。

二十三日、東京にいたロシア、フランス、ドイツの三国公使が

「遼東半島を日本に割譲するのは、清国の首府を危くするし、朝鮮の独立を有名無実とし、将来極東の平和に障害を与えるものと認められるから……その領有を放棄するよう忠告する」

という爆弾的な申し入れであった。

これが有名な三国干渉である。

ロシアが言いがかりをつけるのは予期されぬことではなかったが、フランス、ドイツまでがその尻馬に乗っていた。

日本にはこれを撥ね付けるだけの力はない。遼東半島は日本から清国に返還された。

戦勝にわく日本の上下にぶちかけられた冷水であった。

日本が三国の一喝に縮みあがって一番よろこんだのは清国であった。

南洋大臣・張子洞は上奏して、ロシアにはこの際の援助に酬いるため、新彊または天山南路、回彊、天山北路のあたりを与うべし、と述べたという。

こういう大臣がいては小国日本にも勝てるわけはない。

9 北清事変 top

明治三十三年、清国に義和団の変がおこった。

中国に古くからあった義和団は、宗教的および政治的な秘密結社で「拳匪(けんぴ)」とも「団匪(だんぴ)」ともよばれていた。

日清戦争で敗れた清国の政界は、守旧、進歩の二派に分かれてもめていたが、列強による侵略の魔手がはなはだしくなると排外思想がさかんになり、ついに明治三十三年四月、直隷省(河北省)保定(北京南西150キロ)に始って、義和団を中心とする排外暴動に進展してしまった。

火の手はたちまち、天津、北京はもとより直隷省一帯にひろがった。

清国政府はこの機を利用して「四億の民すべて外敵と戦え」と布告をだして、太沽、天津で列国駐屯軍と戦い、北京にある公使館区域は孤立した。

この間、天津の居留地も敵の重囲の中にあり、逐次到着した列国陸軍は、露軍約六九〇〇、日本軍約三八〇〇、英軍二二〇〇、米、仏、独、墺(オーストリア)、ハンガリー、伊軍など総計一万七〇〇〇であったが、七月中旬に攻勢にでて、天津城を占領することができた。

こうして北京救援の途は開かれた。

天津の戦況がこうなると清国政府には穏健派が勢力を回復し、猛烈をきわめていた公使館区域にたいする攻撃も下火となったが、孤立の苦境は少しもやわらがない。

救援を急ぐのだが、もっとも大兵力を有するロシア軍が、北京救援を喜ばない。

この際、事変の拡大を望むかのようであった。

これより先、日本は第五師団(師団長、山口素臣中将)の動員を下令し、師団は七月中旬から八月中旬にかけて太沽に到着した。

師団主力が逐次天津に到着するようになって、山口中将は急遽北京を救援することを主張し、列国軍もこれに決した。

第五師団主力の到着で、列国軍の兵力は日本軍一万三〇〇〇、露軍八〇〇〇、英軍五八〇〇、米軍四〇〇〇、独軍四五〇(海兵のみ)、その他仏、伊、墺軍を合わせて三万三五〇〇となり、八月五日行動を開始した。十四日には北京城を総攻撃し、ここに列国公使館は七〇日の籠城から救われた。

清国皇帝は十五日、あわてて北京から逃げて、遠く陜西省の西安にうっった。

北京占領後、連合軍は付近の討伐にあたって占領地域を拡大する間に、ドイツからワルデルゼー元帥が一個旅団の兵を率いて到着し、連合軍総司令官におさまった。

清国と列国との折衝は、明治三十四年までもちこされた。

交渉のあいだにロシアが清国側に満州独占の密約を強要したことが明らかになって、紛糾したためであった。

もともとロシアのねらっているのは満州の完全占領である。

三国干渉で恩を売って、明治三十一年には、旅順、大連を租借し、ここにつうじる鉄道敷設の権利をえて、足場をかためでいたときであったから、北清事変はまさにチャンスであった。

北清事変のための出兵を名として満州に兵を送りこむ。

事変の騒乱が三十三年七月に満州に拡大して、その鉄道の一部が破壊されるとさらに増兵して、要地の占領をひろげた。

講和条約となれば、これらの既成事実を確認させようとする意図であるのは、当然であった。

ロシアだけではない。ドイツにしても、膠州湾租借(明治三十一年)いらい中国での地歩の拡大をねらっていた。

北京の救援ができたあとに、ワルデルゼーが乗りこんできている。

政略出兵の目的遂行に遺憾のないように、あちこちにその部隊を派遣していた。

この事変で、日本兵は再び、大陸の野に戦った。ロシア軍やドイツ軍、フランス軍など世界最強の陸軍国の軍隊にも初めてお目にかかったのである。

騎兵は勇敢だが、その馬は何とも貧弱だと笑われる一方で、軍紀厳正、態度公明で名声を博したが、ヨーロッパの軍隊からみたら、ずいぶん野暮ったくも見えたことであろう。

日本軍の鉄道隊と電信隊は、この北清事変で初めて出征して活躍した。

10 講和はできたが…… top

講和交渉は、各国の目論見がいろいろ違うためまとまらず、遅れに遅れてようやくまとまったのは、明治三十四年九月であった。

各国は、公使館区域と、天津、太沽、山海関など指定の要地に駐兵権をえたほかは、撤兵することとなり、清国は償金を支払ってけりがついた。

この結果、日本は歩兵四個大隊を基幹とする混成部隊をもって北清駐屯軍がつくられ、出征軍は撤兵帰還した。

ロシアが北清事変を利用して満州に兵力を送りこみ、東洋での足場を固めようとする意図が、明確になったことで、日露の将来がさらにはっきりしてきた。

ロシアの膨張政策は、もともとイギリスの神経にさわるところである。

こうして明治三十五年に日英同盟が締結された。

これは、ロシアにはかなりの衝撃であった。

ロシアとしては、まだ旅順の戦備も鉄道の工事もおわらない。

だからひとまず、低姿勢をとって明治三十五年から六ヵ月をへだてて、三回にわたって撤兵することを清国と約束した。

だが、果たして、そのとおりに実行するだろうか。

11 日本本土の防衛 top

この日清戦争は、日本が初めて国外に出て闘った、戦争であった。

しかし、ここに一つ残っていることがある。それは日本本土防衛の問題である。

筆者は、日本陸軍の海岸要塞の興亡消長というものを、日本の国防や、軍備の、一つの象徴的なものとして見ており、それをもってこの陸軍史の各期の外枠的しめくくりとしたいと思っている。

徳川三〇〇年の平和の夢が、外国船の来航によってさまされたとき、「国防」の声がおこった。

黒船は、東京湾に入って、江戸にやってくるかもしれない。

江戸湾沿岸、今の東京港の入口に砲台が築かれ始めたのが文化五年(一八〇八年)、明治維新に先だつこと六〇年である。

今、東京港の入口にのこる「お台場」がそれである。

ここに大砲をすえつけて、異国船を撃ちはらおうというのである。いわば当時の国防第一線は、お台場の線であった。

文政八年(一八二五年)に「異国船打払令」がでた。

外国船が来たら打ち払ってしまえ、という勇ましい命令であるが、大砲が必要であり、砲台が必要である。

しだいに各藩もそれぞれに国防の第一線を作り始めたが、嘉永六年(一八五三年)、ベリー提督が浦賀にやってきたときには、これに対抗する軍艦もなければ、あの久里浜に大砲、砲台の一つもなかった。

「攘夷、攘夷」と強腰の長州藩と薩摩藩も、国防第一線の砲台に外国艦隊を迎えて戦ってみたが、てんで勝負にはならなかった。

文久三年(一八六三年)のことである。

外国艦隊は来ようと思えばどこにでも来れる。

すでに英仏軍がとなりの国で長駆、北京を占領したことを知っている。

これに対抗するには海軍しかない。

明治の新政府は、国防の要務は、海軍の建設であり、外国の艦隊は来ようと思えば、どこからでも攻めて来れるのだ、と骨身に感じていた。

従って海軍建設を急ぐ一方で、自衛的国防というか、専守防御というか、要地を火砲、砲台で固めようとしたのは当然でもあった。

明治四年十二月、兵部大輔・山縣有朋、少輔・川村純義、少輔・西郷従道らが、内地の守備、沿岸防御などについて建議しているが、その中でこう述べている。

「……その二は沿海の防御を定む。則ち戦艦を作るなり。

海岸砲台を築くなり。戦艦は運転砲台なり。

皇国は沿海万里四面皆敵衝なれば大いに海軍を皇張し至大の軍艦を造り、砲台の及ばざるを援け内地を護らしむべし。

要衝の地は常に兵を蒙るが故に、防御線を定め、守備を厳にし、人民をして逃避するところを知らしむべし……」 |

戦艦は動く砲台なり、陸上の砲台のおよばざるところを援けるものであると海軍を性格づけている。

人民――国民大衆がどこに逃げるかを示しておけというのである。これが当時の本土防衛論議であった。

明治八年、国内守備兵力を六鎮台に増加したとき、海岸砲隊は九隊計画された。

東京鎮台三隊 品川、横浜、新潟

仙台鎮台一隊 函館

大阪鎮台二隊 川口、兵庫

広島鎮台一隊 下関

熊本鎮台二隊 長崎、鹿児島 |

これが当時“国防上の要地”と見られたところである。

しかし、実際上は整備できず、西南戦争前には函館砲隊だけであった。

当時の北海道、千島、樺太方面でのロシアとの関係の紛糾から北辺防備が関心の的であった証拠であるが、砲隊といっても装備は野(山)砲であったから、気休めの程度にすぎない。

12 東京湾の防備 top

明治八年一月、陸軍卿(大臣)・山縣有朋は次のように上奏している。

「本邦の地たる、沿海数千里、防御の策、緩(ゆる)うすべからず……けだし長崎、鹿児島、下関の如き、豊予、紀淡の海峡、函館等の如き、皆まさに大いに砲台を設け、多く利器を備うべし。

しかして又これより急なる者あり。近海の固めこれなり。

請う、まず相州観音崎、総州富津崎等の数所に於て、堅牢の砲台を築き、万一事あるの日に当り都は枕を高うするの安きにあらしめん……」

東京湾を神奈川県の観音崎と干葉県の富津崎の線で、封止する国防線をつくるのが何より先決で、これで東京も枕を高くして安心して眠れるであろうというのである。

これより先、明治七年十二月に陸軍少佐・黒田久孝らが東京湾防備にかんし意見を上申している。

その全文が『陸軍省沿革史』に載っている。

山縣陸軍卿の上奏はこれに基くものだが、要するに東京の防備は最も急ぐべきである。

地形上観音崎の海峡しかないが、ここは対岸との距離約一万メートルで防御には便でない。

もとより天然の要塞でもない。

充分の国力を尽して大いに砲台を築造して堅固な海門を設けるより他の術なかるべし、として具体的にはこう具申している。

「富津崎は海中に突出せる平担の岬にして、その地床漸く延びて海に入る。

長さ数十町潮の干満により出没す。

この洲の最も遠く海の中央に出て恰適(こうてき)なる処を求め、岩石を埋填して基礎となしその上に砲台を建築すべし。

この砲台は海門中第一の要害なれば、それは極めて偉大なるべし。

すべからく二層或は三層なる鋼製の覆塁(ふくるい=カバー)にして少くとも砲六十門ばかりを備うべきものを要す。

富津崎にも又恰適の砲台を築き、洲上砲台の側面射を行い、山野砲を兼ね備えて敵の上陸に予備し……西岸には防御に供すべき地形三処とす。

曰く、観音崎、曰く走水の山頂、曰く猿島これなり……この各砲台に備うる砲種は大口径にして遠距離に達し、かつ装填の速かなるものを選ぶべし。

兵備かくの如くなる、敵隊を連ねてこの海門を侵撃するも、各処の砲台相応じて十字に数百の弾丸を雨射し、その他海中に浮砲台を設け、水雷火を施し、各種の障碍物を装置してこれを防げば、あに能くこれに抗するの敵あらんや。

然りと雖も防御の位置、只一線なるをもって万一諸砲台の火を遁れ、海中諸種の障碍物に罹らずして湾中に侵入するの敵艦あるを顧慮す。

因てなお、五、六隻の軍艦を備え進んで海門の火力を援け、退いて脱入の敵艦を撃砕せば、海門の兵備始めて完全なるを得べし……」 |

今日、観音崎付近に立ってみると目の下は横須賀市であり、いたるところ家また家である。

明治七年ころ、この台上から、海軍の製鉄所と造船所しか目ぼしいもののない横須賀や、はるか富津崎を望みながら(海堡はもちろんない)、ここに敵艦隊が強行突進してきたら、どうやって防ぐか、と心魂を傾けていた陸軍将校の一群があったわけである。

そして来攻する軍艦の方はこうして防ぐとして、もし敵兵が上陸して来たらどうなるか。

上申はこうつづく。

「海門の兵備すでに十分なる、敵必ず浦賀の近傍より上陸し、陸行進撃を行うべし。

因って浦賀湾口の旧砲台を修繕して敵の上陸を防ぎ、観音崎の山頂にも又数門の山野砲を備え敵の陸行進撃にも予備すべし……」 |

かくして、西南の役もおわった明治十一年、陸軍省参謀局に「海岸防御取調委員」が設けられ、海岸要塞建設を具体的に計画し、明治十三年から着手された。

第一歩はもちろん東京湾要塞である。

東京湾要塞地帯には、その後長年にわたって、数多くの場所に砲台が築かれていくのであるが、その第一着手は、明治十三年、十四年の観音崎、富津崎と猿島の砲台である。いずれも明治十七年に竣工した。

今日、東京湾の入口にのこっている海堡が建設されて、第一海堡が明治二十四年完成、これに二八センチ榴弾砲が配置されると、後方の砲台は無用になった。

明治二十三年から二十四年にかけて横須賀軍港を直接防備するため、波島や夏島など港口付近に火砲が配備されたが、日露戦争後となっては無用の長物であった。

第二海堡は日露戦争のころにほとんど完成していたが、これと第三海堡の完成は、大正に入ってからであった。

要塞の構築には、ながい年月がかかる。

この間に、一般の情勢も変化し、艦砲、陸上砲の威力もどんどん増大してゆく。

東京湾要塞の興亡は、その縮図のようなものであった。

13 清国艦隊の脅威と要塞 top

明治十五年、十七年と、朝鮮をはさんで清国との間に紛議がおこりはじめ、日本本土の国防ということが重大な問題になってきた。

清国艦隊の威力は、軽視するどころのものではない。

明治十九年八月には清国の水師提督・丁汝昌が、新鋭巨艦「定遠」「鎮遠」を率いて来航した。

いわずと知れたデモンストレーションである。

おまけに長崎で、飲酒暴行して逮捕される者もでたり、清兵五〇〇が日本の巡査と乱闘するというおまけまでついていた。

清国海軍の脅威を前にして、どんなことが行われたか。

明治十九年十月。陸軍、臨時砲台建築部を設く。

明治二十年三月。海防費(海岸砲台建造費)に三〇万円下賜されるとの詔勅下る。

同月、総理大臣・伊藤博文、地方長官を集め、勅旨を伝え、管下の富豪、貴族に献金をさとすように指令、九月末までに二〇三万円余集まる。

これに御下賜金をくわえ、ことごとく、海岸砲台建造費にあてたのであった。

丁汝昌の示威来航は俄然、大反響をもたらしたのである。

東京湾の工事が再開され、砲台の火砲が増強され、第一海堡の建設が始ったのは、これが原因である。

朝鮮にたいする戦略上の考慮から、対馬の重要性がうかび上ってくる。

明治二十年、対馬要塞の建設が始った。同様に下関付近の戦備を固めるため下関要塞の建設にかかった。

下関付近とあっては敵が上陸してくるかもしれない。

日清戦争直前の明治二十六年から陸正面にたいする防御堡塁までつくられている。

それほど、強大な清国であったのだ。

次は大阪、神戸の入口、紀淡海峡を押さえる砲台である。建設は二十二年に開始された。

日清両国間の関係が緊張の度をくわえてきた明治二十四年ころ、防衛すべき地点はどこかと真剣に考えられた。

これは日清戦役の大勝によって、大修正が加えられたものであるが、次のようであったという。

すでに着手しているもののほかに、芸予海峡、鳴門海峡、広島湾(瀬戸内海に敵が入ってくるかもしれない。豊予海峡は広くて火力で防ぐことができない)、佐世保、舞鶴(いずれも艦隊の根拠地である)、函館、室蘭、小樽、七尾、敦賀、清水、鳥羽、宇和島、鹿児島などである。

これらの海岸砲台建設が急がれると当然、火砲が必要である。

イタリア式にならって、急いで海岸砲がつくられたことはすでに述べた。

日清戦争では、どの要塞も戦闘はしなかった。

14 さらに大きいロシア艦隊の脅威 top

日清戦争で大勝し、清国艦隊は撃滅したが、三国干渉、遼東半島還付となって、戦勝国どころではなかった日本の正面に立ちはだかってきたのは、ロシアの艦隊であった。

ウラジオストクに要塞、軍港をもち、旅順を固めている。

三国干渉のころの日露の海軍を比較すれば右表のとおりである。

勿論、全部が極東にいるわけではないが、その新鋭度で段違いであるし、さらにどんどん拡張中である。

日本海軍が、このロシア海軍を対象に大拡張に入っているのだが、強大な太平洋艦隊の脅威を前にして、直接国土防衛が重大化してきたのは、当然である。

要塞建設の第二段階ともいえよう。

明治三十年頃から実行にうつった。

首都の入口、東京湾要塞では、第二海堡が日露戦争のころには、おおむね完成した。

日清戦争後、新たに領土となった台湾には、基隆要塞、澎湖島要塞が建設された。対馬要塞の本格的な建設も始った。

下関要塞も強化拡充しなければならない。佐世保要塞の建設は三十年に開始され、三十四年にはほとんどできた。

軍港の直接防備である。

長崎要塞は三十一年に着工、三十三年には完成した。湾口を閉止する兵備である。

舞鶴要塞も軍港防備が目的である。三十年に着工、三十五年に完成した。

ウラジオ軍港の目の前の北辺も固めなくてはならない。

函館要塞(後に津軽要塞となる)がそれで、三十一年から三十五年にかけてつくられた。

さて、この当時、紀淡海峡、鳴門海峡方面や、広島、呉のある瀬戸内海のまた内海の防備が、今日では不思議なほどに強調されている。

由良要塞は明治三十六年以後強化され、当時、国軍随一の大要塞となった。

広島湾要塞は明治三十年、芸予要塞は三十一年それぞれ着工し、いずれも五年で完成した。

広島湾は宇品を中心に陸軍の一大基地であった。

だがどこを押さえようとしたのか。厳島の東方の水道を閉止しようとしたのである。

今日、あのにぎやかな宮島を見て、日露戦争前、たとえ一隻の敵艦でもここに出現したら一大事、と防備がほどこされたことを思う人はあるまい。

芸予要塞とは愛媛県の北側の来島海峡を防ぐ砲台群である。

しかし日露戦争に大勝した後となっては、はやくも無用の長物になってしまった。

top

**************************************** |