|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

第一章 軍国への道――昭和動乱二十年、血盟団事件――

一 top

昭和の風雪二十年――それはひとくちにいって、ねっとりした寝汗をかきながら悪夢の連続を見つづけていたような、苦しい、息づまるような思い出である。

それは要するに、神武建国以来、二千六百年にわたる長い長い歴史の絵巻物の最後を、血なまぐさい反乱と戦争と敗北と降伏によって描き終ったようなものであった。

何と弁明してみたところで、まことに後味の悪い風雪二十年の走馬燈のような転変であった。

結局、日本ははじめて明治、大正の二代、六十年間に鎖国のカラを破ってめざましく発展し、一躍、世界の一流国となりながら、粒々辛苦してたくましくも築き上げた国富と国土と国威を、惜しくも、昭和の二十年間にいっきょに喪失して、貧弱な三等国へ転落してしまったのだ。

それは戦後、日本がいかに民主主義的に生まれ変わろうとも、また現在、日本がどんなに外見上は立派に復興しようとも、おそらく永久に取りかえすことも、呼びもどすこともできない「偉大な過去」になってしまった。

昭和日本は、暗殺――反乱――戦争のコースをまっしぐらに突進して自滅したのである。

しかし、軍国日本は亡んでも、民主日本がけなげにも生き返った。まったく不思議な日本民族の運命である。

しかも八紘一宇(はちこういちう)をめざして宣戦の大詔を下した「現人神(あらひとがみ)」の天皇が、敗戦必至ときまるや、意外にも、「一億玉砕」を呼号した狂信的な軍部を押さえて終戦の詔勅をラジオ放送により発したうえ、さらに戦後の占領下に居残ってみずから神格を否定し、人間の座に下り、日本民主化の象徴となられたことは、まったく古今東西に未曾有の奇蹟現象であった。

第一次世界大戦における帝政ロシアでも、第二次世界大戦におけるファッショ・イタリアとナチス・ドイツでも、敗戦によって国民大衆が決起し、皇帝を殺したり、独裁者を追放して血みどろな労農革命(共産革命)または国体の変革が起こったのは当然の成り行きであったが、日本だけは戦争に破れてもいわゆる国体(天皇制)はもとのまま護持されて、同じ天皇がそのまま占領軍(連合国軍)総司令官と円満に協力して、日本国民の不変の敬愛をうけ、皇位が首尾よく保持された。

この皮肉な事実は、まことに風雪二十年の悪夢の奇々怪々なる様相を思い出すにつけても、私はいまでも不可解至極に考えている。

なぜならば、昭和の暗殺と反乱と事変を強力に実行し、あるいは熱烈に推進した国家主義者と右翼団体は、明治、大正以来、日本を毒してきた(?)自由主義と民主主義を打倒して、神ながらの大道にもとづく昭和維新と国家改造をめざし、いわゆる天皇絶体主義の下に祭政一致の皇道を内外に打ち立てようと夢みていたにもかかわらず、太平洋戦争の完敗と無条件降伏の結果、生まれ変わった新日本は、じつに米英流の自由主義と民主主義にもとづいたものであった。

すなわち、「米英撃ちてし止まん」の聖戦完遂の日本精神が、風雪二十年にわたる鉄火の試練をへて、意外にも米英に依存、協調する新日本精神に変わってしまったのだ。

いったい、なんのために戦争を起こしたのか?――と自問自答するほかはない。

だから、昭和動乱史を正しく描くことは、今日それを理解するのと同様にきわめてむずかしいことである。

日本の敗戦を境として、戦前と戦後とでは、国家の理想も、民族の精神も、すっかり一変してしまった。

しかし、同じ日本人でありながら(旧軍人をふくめて)昭和維新をめざした烈々たる国家主義の流行した時代と、今日の自由享楽の民主主義の全盛時代とを二つながら生き抜いて、別に矛盾も反発も苦悶も感じていない有様は、いったい、どういうわけであろうか?

それは日本人の健忘症のためであろうか?

それとも長いものに巻かれろ、という日本民族の習性のせいであろうか? はたまた日本人が覚醒したためであろうか?

昭和の風雪二十年を通じて、日本主義の思想と運動の最長老とみなされた徳富蘇峰(当時七十六歳)は、昭和十三年十二月に執筆した『昭和国民読本』の巻頭で、明治維新が昭和維新につながる日本の宿命をつぎのように喝破していた。

「要するに維新大革新の運動は、皇室を中心として、日本を統一すること。日本を中心として、世界に皇道を宣揚することに他ならない。

前者が尊皇(そんのう)であり、後者が攘夷(じょうい)である。攘夷は消極的の文字にして、その精神を積極的に言い顕わせば開国進取である。別語をもって説明すれば八紘一宇(はちこういちう)の皇謨(こうぼ=スローガン)である」

これが、昭和五年より十年間、日本を支配した暗殺と反乱の時代に狂信的な国家主義者と急進的な軍人グループの直接行動の指針となった尊皇攘夷の思想であり、また世界制覇を夢みた八紘一宇の理想であった。

この蘇峰の徹底した日本主義の聖典ともいうべき『昭和国民読本』が、当時、日本の二大新聞の一つであった東京日日、大阪毎日新聞社(現在の毎日新聞社の前身)より堂々と刊行されて、数十万部も売りひろめ、ベストセラーになったことは、そのころの険悪な時勢をなまなましく反映したものだった。

私は、昭和十年八月十三日、白昼に陸軍省内で執務中の軍務局長永田鉄山中将(当時少将)に軍刀をふるって斬り殺した、相沢三郎中佐の陸軍軍法会議公判の報道を、朝日新聞記者として担当したが、せまい法廷で長身の色浅黒い被告相沢中佐が直立不動の姿勢で、訊問しようとする判士長の佐藤正三郎少将を睨みつけながら、破鐘(われがね)のような大音声(だいおんじょう)で、「尊皇絶対であります!」と何回となく絶叫していた鬼気迫まるような光景を、いまなお忘れることができない。

思慮分別ある当年四十七歳の剣道達人の現役の陸軍中佐が、国体を誤る不忠の臣として上官たる永田中将を一刀の下に殺害して尊皇を唱えるところに、恐るべき昭和の暗殺の時代の特色があった。

ああ、これが、悪夢にあらずしてなんであろうか?

二 top

明治初年、熊本の乱を起こした敬神、国粋主義の神風党の巨頭大野鉄平は、失われゆく日本民族の誇りを惜しんで、排外、攘夷の熱情に燃え立ち、反乱を指揮し、

「世は寒くなりまさるなり唐衣(からごろも)、討つに心の急がるるかな」

と長恨の歌を残した。

私は大正のころ、若い中学生時代に徳富蘆花(徳富蘇峰の実弟)の名著『青山白雲』の中で、この神風党の決起した当時を偲んだ名文を読んで印象が深かった。

それは、大正のいわゆるデモクラシー流行と欧米模倣時代の反動として、ふたたび日本精神思想、国家主義運動が嵐をはらむ黒雲のごとくにわかに台頭して、左右両陣営の直接行動が目立ってきたからであった。

歴史はくり返すように思われてならなかった。

とくに大正の中ごろより昭和初年にかけて盛んになったマルクス主義思想とプロレタリア運動に挑戦、対決した急進的な国粋、国家主義運動は、まるで燎原の火のごとく日本中に燃えひろがっていった。

その背後には、軍部、とくに天皇絶対主義にこり固まった陸、海軍青年将校の動きが烈しくなっていた。

しかも当時の深刻な農村不況と議会政治の腐敗、堕落と労働争議の激化による社会不安を憂えた血気さかんな中堅ならびに青年将校の各グループは、「桜会」と「小桜会」を結成し、全国的に相互に連絡をとりつつ、時世を痛憤して、いわゆる挺身救国の非常決意をひそかに固めつつあった。

そして、右翼言論界の大立者大川周明や、中国浪人で不朽の論客『日本改造法案大綱』の著者北一輝(本名、北輝次郎、二・二六事件の民間側首魁として死刑になる。後述)や、日蓮宗の怪僧井上日召(本名井上昭、血盟団事件首脳として無期懲役になったが、戦前に恩赦出所す)たちの強烈な指導原理と弁舌によって大いに啓発され、鼓舞されたのであった。

それで、民間の各右翼団体は軍人と密接に結びついて、いっせいに示威大会を開いて不穏な形勢であったが、当時の政党政治の無気力と財界の無責任と一般国民の無頓着(いわば触わらぬ神にたたりなしといったような気持だった)とが、ますます彼らに慨世憂国の切迫感を覚えさせたようであった。

私の考えるところでは、昭和の暗殺と反乱の時代を正しく理解し、評価するためには、決してその表面の事件のみによって判断してはならぬ。

その裏面の底流を深くさぐり、彼らを指導し、あるいは煽動し、また決起させた思想と原理とを把握することが肝要である。

なぜならば、当時の暗殺事件は、あたかも明治維新前後の暗殺時代とよく似て、いわば国家革新の捨て石となって大義名分のために直接行動に出たものであるから、それは、戦後のいわゆる犯罪流行時代の「理由なき殺人」とはまったく異なったものである。

むしろそれは、「理由のありすぎた政治的殺人」と呼ぶべきものであった。

ただし、その理由が正しいかどうかは別問題だった。

昭和初頭、私が東京帝国大学の法科の学生だったころ、すでに学内には「民本主義(デモクラシー)」のチャンピオンたる吉野作造博士の指導する左翼の新人会と、国家主義に徹した上杉慎吉博士に率いられた右翼の七生社とが対立し、両派の学生有志が正面衝突して、平和な学園にも騒動が続発していた。

いわゆる一高――帝大の官吏出世コースをめざす大多数の法科学生は、この険悪な学園の闘争を白眼視してはいたものの、地方出身の気骨ある真面目な学生ほど不況と就職難と生活苦の暗い日本の現状打破を志して、マルクス主義か、国家主義か、その一つを選んで社会革新の変動の荒波へ敢然と投じたものだった。

もちろん、一九一七年(大正六年)十月のロシア大革命の深刻な社会的影響は、日本へも押し寄せてきた。

それは、帝政ドイツの軍国主義の打倒とあいまって、軍縮と反軍と、平和を唱える民主主義と社会主義が世界中を風靡していただけに、日本でも欧米流の左翼、自由主義思想が圧倒的に優勢になり、これに対抗する右翼の国家主義陣営はいたく刺激されたものだ。

そして、軍縮に反対する軍部と共同戦線を張り、天皇を利用した国体明徴運動によって勢力挽回を企てた。

このように、昭和の暗殺時代は、あい反するマルクス主義の革命運動と日本主義の革新運動とが現状打破の点で皮肉にも相通じ、はからずも日本をめぐる内外情勢の圧力の下に激突して、ものすごい火花を散らし合いながら幕を開いたのである。

この強烈な二大思潮と二大革新運動の板ばさみになり、左右から強く突きあげられた当時の政府も議会も政党も、ただ口先で空(カラ)元気だけは示したものの、井上日召の采配をふるった「一人一殺」主義の血盟団の直接行動の前には、ただおののくばかりであった。

政府としては、国体を変革する目的の共産主義運動の方は、治安維持法の改正(最高刑は死刑)によって弾圧を強化し、三・一五事件(昭和三年三月十五日)と四・一六事件(昭和四年四月十六日)と、あいついで日本共産党の空前の大検挙(約六万五千人)を行なったが、国家主義運動の方は、背後でニラミを利かせていた軍部に気がねして積極的取り締まりができなかった。

それにつけこんで、右翼陣営は、国体明徴と米英排撃と既成政党打倒、財閥追放と国防国家建設など、盛りだくさんの目標をかかげて、天皇帰一の皇道政治の実現と軍国主義の鼓吹(こすい)に努めた。

かくて、日本の社会にはいたるところ殺気がみなぎり、暗殺と反乱の危機はまさに一触即発の状態にあった。

三 top

私の友人で、戦前に三十年も東京に駐在していたロンドン・タイムスならびにニューヨーク・タイムス両紙の特派員であったヒュー・バイアス君は、当時、日本通の外人記者として、内外で有名であったが、彼は日米開戦直前に帰米して、昭和年間の日本の政情を痛烈に分析、批判した本を著わして、これにいみじくも『暗殺による政治』という題名をつけた。

なるほど、民政党内閣の浜口雄幸首相襲撃を皮切りに、政友会内閣の犬養毅首相も、井上準之助前蔵相も暗殺されたし、さらに岡田非常時内閣も岡田首相(じつは奇蹟的に難をまぬがれて義弟松尾伝蔵老大佐が身代わりになって即死)が暗殺未遂、斎藤実内府と高橋是清蔵相が暗殺されるという有様で、そのつど、政府は倒れて政変が起こった。

そして政変のたびに、政党は、ますます影がうすらいで、軍部独裁の色彩が濃厚になっていった。

これでは、鋭い外人記者の目に、日本の政治がまるで暗殺によって左右され、右翼テロ団と軍部の思うままに支配されて、やがては無謀な対米英戦争への道を突進するように気づかわれたのも、至極もっともであった。

この学究肌の老練な外人記者バイアス君は、一八七五年(明治八年)、英国スコットランドの生まれだから、もしも今日まで生き長らえていたらもう百歳の老人であるが、幸か不幸か、戦時中に英国へ帰らず米国で急逝したので、戦後の日本の民主政治を知らない。

さぞ地下で、「暗殺による政治」がなくなった事実を驚き、かつ喜んでいることであろう。

(明治初年の神風党の大野鉄平以来、日本では進歩と自由の外来思潮が急なる場合には、かならず敬神、愛国の志士が決起して、排外と守旧の反動が激化するのは、天皇制の特色であろう。

たとえば、二・二六事件の反乱軍を尊皇義軍と呼んだり、天皇の信任する重臣を暗殺しながら、これを尊皇討奸(とうかん)と号するような日本独得のファシズムの正体は、外人記者の目には、まったく奇々怪々に映じたことであろう。

しかしながら、昭和二十年九月、日本の敗北降伏調印以降、外国軍隊に長らく全国土を占領されながら、排外攘夷の暗殺事件が、意外にもぜんぜん起こらなかったのは、日本人が骨抜きになったためか、それとも終戦の詔勅に対する「承詔必謹」の日本精神によるものなのか、これまた不可解なことであろう) |

私は決して縁起をかつぐわけではないが、公正な立場より日本の現代史を検討してみて、明治時代の未曾有の国家的大発展をとげて増長した日本が、大正時代にはあまりパッとせず、失政を重ねて、昭和時代にその報いの混乱と反動の大激変をまねいたように思われてならぬ。

これは日本の宿命であり、また因果応報ではあるまいか?

日本主義の代弁者ともいうべき徳富蘇峰でさえも、さきに引用した『昭和国民読本』の中で、つぎのように述べているのは注目されるだろう。

「明治天皇の崩御は中外に大衝動をあたえた。英国の有力なる新聞は、『これから日本は下り坂である』と揚言した。

しかしてわが国民の中にも、これに共鳴する者が皆無ではなかった。

それは日本歴史の血管中に流れみなぎる日本精神を無視したる者の言にすぎない。

しかも大正の御代は不幸にして日本が浮き腰となり、浮き足となり、その心までがみずから陶酔し、みずから放心したる時代であった」 |

たしかに、大正の代は明治の代にくらべてはなはだ見劣りがした。

それはわずか十五年で、短くもあり、はかなくもあった。日本は第一次世界大戦に米英側に加担、参戦して素晴らしい黄金景気をもたらし、異常な成金時代を現出したが、それも蘇峰流の表現を借りれば、まさに「邯鄲(かんたん)枕上(ちんじょう)黄粱(こうりょう)一炊(いっすい)の夢」にすぎなかった。

そして、大正の後半期には大不況が到来して、大量失業と倒産と銀行取り付けと生活難と労働争議が続出した。

蘇峰はこれをつぎのように論じている。

「――歓楽(かんらく)極まりて、哀情(あいじょう)生ず。流星の如く騰上したる成金者流は、また流星の如く落下した。

しかして大正の下半期においては、上半期に呑み込みたる黄金そのものを、個人も国家も、ほとんどみな吐き出さればならぬ運命に立ち至った」 |

大正十五年十二月二十五日午前一時二十五分、長らく脳病をわずらい、政務をはなれて療養中の大正天皇は、葉山御用邸で四十八歳で淋しく亡くなられた。

そして、その日より皇太子裕仁(ひろひと)親王(昭和天皇)が即位して年号を昭和と改元した。

新しい天皇はすでに大正十年十一月以来、摂政として政務をみてはいたが、当年二十五歳の若さで、昭和の国難を一身にになうことになった重責はまことにお気の毒であった。

かくて昭和元年はわずか一週間にて、昭和二年へ移っていった。

昭和という年号は書経の中の、「百姓照明(しょうめい)して、万邦(ばんぽう)協和(きょうわす)」という大変お目出度い言葉からとっているにもかかわらず、じつは暗い宿命の代となったのは皮肉な歴史の悪戯(いたずら)であったのだろうか?

四 top

昭和二年三月には、金融大恐慌が起こり、ついに四月二十二日より全国に三週間のモラトリアム(支払い停止)が施行され、また五月には、田中義一(陸軍大将)内閣によって第一次山東出兵が断行された一方、中国各地に日貨排斥運動が激化した。

ついで昭和三年に入ると、三月十五日には日本共産党の全国一斉検挙(三・一五事件)が行なわれ、五月に中国では済南事件が突発して日中両軍が発砲、衝突し、六月四日朝には、軍閥の巨頭の張作霖(ちょうさくりん)が北京より奉天に帰る途中、京奉線列車で爆死するという事件が起こった。

当時、これは「満州某重大事件」として新聞に報道されたものだが、政府ならびに軍部の厳重な検閲のために、国民大衆はその内容を知ることができなかった。

六月十二日付の陸軍省公表によると、

「――かくて四日午前三時ごろ、怪しき支那人三名ひそかに満鉄線鉄道堤を上らんとしおるを発見せるわが監視兵は、ただちにこれに近づき誰何(すいか=誰かと問う)せしに、該支那人はわが兵に向かい爆弾を投擲せんとしたるため、わが兵はただちにその二名を断殺したるに、他の一名はついに逃亡せり。

わが兵は該支那人の死体を検視したるに、爆弾二個および三通の書信を発見せり。

内二通はまったく私信に過ぎざりしも、一通は国民軍関東振撫使の書信の断片にして、これらの点より考察すれば南方便衣隊員なること疑いなし……」 |

ということであった。

しかし、真相は、関東軍高級参謀河本大作大佐の一世一代の大謀略で、排日の巨頭たる張爆殺を計画、実行したものであった。

彼は、これ以外に、満州問題解決の鍵はない、一個の張を抹殺すれば足りると決意し、極秘の中にわが龍山工兵隊の手で、京奉、満鉄両線の交差点の陸橋の脚上に強烈な爆薬を仕掛けたのであった。

そして残酷にも、あらかじめ用意した中国人二名を現場付近で挙動不審として剌殺して、ニセの証拠品より、南方便衣隊の仕業のように偽装したものだった。

これは、じつにどんなスパイ小説もスリラー映画も顔負けするような大胆不敵の陰謀計画であり、河本大佐は、張爆殺を合図に軍隊を出動させて満州南部占領を夢みていたが、これは失敗した。

結局、軍部はこの真相をひたかくしにした。

主謀者河本大佐を軍法会議にもかけず、予備役編入という行政処分でアッサリ片づけたが、田中首相は天皇より叱責されて面目を失い、翌、昭和四年七月、内閣総辞職となった。

それから二ヵ月後に苦悩した彼は急死した。

しかし、それから三年後の昭和六年九月十八日夜、満州奉天付近の柳条溝事件によって河本大佐の夢はついに実現され、満州事変――満州国成立――国際連盟脱退という昭和動乱の劇的なコースをたどったのである。

これは、前回と同様に満州独立を画策した関東軍の高級参謀板垣征四郎大佐(のちに陸軍大将、陸相、東京裁判で絞首刑となる)と作戦主任参謀石原莞爾(かんじ)中佐(のちに陸軍中将、終戦直後病死)と奉天特務機関花谷正少佐たち一味の大謀略計画によるもので、関東軍部隊将校の手で柳条溝の満鉄線路を中国兵の仕業のようにみせかけて爆破すると同時に、在奉天部隊が夜襲を敢行して北大営の中国軍兵舎を総攻撃、占領して満州事変の狼火(のろし)を上げた。

当時、政府と軍中央部は関東軍の過激な実力行動を事前に察知して、これを未然に防止するため、参謀本部第一部長(作戦担当)建川美次少将(のちに陸軍中将、元駐ソ大使、戦後病死)を現地へ急行させた。

ところが、いわゆるミイラ取りがミイラになった形で(軍中央部の同志として計画の概要は予知していた)、酒好きの建川少将が九月十八日午後に奉天に到着し、同夜、市内の料亭菊文で陶然と酔っ払っていた最中、ほど近い奉天駐屯日本軍兵舎(歩兵第二十九連隊)にひそかに据えつけられていた二十八サンチ要塞砲が、轟然と響いて北大営砲撃の火蓋を切ったので驚いた――というウソのような真相が、戦後はじめて明らかにされた。

要するに、当時の関東軍幕僚(佐官級、中堅将校)たちは、日露戦争で日本人の尊い血を流して獲得した満州生命線を、排日、抗日の嵐からあくまでまもり抜くためには、武力によって満州を占領し、中国から独立させ、皇道精神にもとづく五族協和の安民楽土の実現を念願としていた。

そして彼らは、国内の革新運動とクーデター計画(昭和六年の三月事件と十月事件、後述)に呼応し、あるいはそれを外地より促進、支援するために、軍中央部を強力に牽制したり、その意向を無視したりして目的達成に努力した。

彼らは、目的のためには手段を選ばぬような下剋上(げこくじょう)の気風をほしいままにしたのである。

それはまた、昭和動乱時代の恐るべき原動力ともなった。

もっとも、遠く故国をはなれて満州の現地でみると、日ましにつのる排日のあらしの中で、わずか一万の日本軍の駐屯部隊は、二十万以上の中国軍を相手にいくら頑張っても、在留邦人は圧迫されて、生命、財産の危険は刻々と増大して、事態はきわめて重大化していた。

それで、ゆくゆくは満鉄さえも線路を取りはずして日本内地へ引き揚げねばならなくなるであろうと心配されていた。

しかも浜口内閣(幣原(しではら)外相)は、いわゆる平和協調主義の軟弱外交で、米英列強の鼻息をうかがい、断乎たる方針を立てず、国内では政党あまた腐敗して、勲章疑獄(昭和五年、賞勲局総裁天岡直嘉その他連座)や、五私鉄疑獄(同年、元法相、鉄相小川平吉その他連座)や東京市会疑獄(昭和三年、民政党代議士三木武吉、政友会代議士中島守利その他連座)など大がかりな汚職事件が続出して、まさに底なしの疑獄時代を呈していたので、まさに内憂外患のため国家革新断行の必要をますます痛感させられたのである。

こうして、日本をめぐる内外情勢は、一般の国民大衆が気づかない間に急速に険悪化して、すでに爆発的に切迫しつつあった。

しかし、当時の都会の世相は案外、自由享楽的で市民は明暗二筋道をよろめいていた印象が深く、軍部の勝手な言動や、極左と極右の二大勢力の抗争や疑獄事件にも、「またか……」といった無関心な市民大衆は、浅草や銀座の青い燈、赤い燈に酔いしれ、賑やかな「東京行進曲」「東京音頭」「モン・パリ」や、甘美な「浪花小唄」「島の娘」「酒は涙か利息か」といったような非軍国調の流行歌が大流行していた。

要するに、大あらしのせまる直前の息苦しい世の中を、庶民は酒や歌でごまかして、不安ながらもその日その日を気ままにすごしていたのだ。

五 top

さて、昭和の暗殺時代の恐ろしい血祭りの火蓋を切ったのは、日蓮宗の怪僧井上日召を盟主とした血盟団であった。

彼は昭和三年以来、茨城県磯浜海岸の丘に立つ立正護国堂に立て籠(こも)って、農村青年と海軍青年将校の同志を集めて、国難打開のために日本精神を鼓吹し、国家革新の必要を力説していた。

そのたくましい雄弁と狂言的な信仰心は、若い青年同志に力強い感化をあたえていた。

彼は怪僧といっても、もともと僧門の出ではなくて、群馬県の田舎の医師の四男に生まれて、明治三十八年に県立前橋中学を卒業後、各地を放浪したあげく満州に渡って苦労を重ね、いわゆる憂国慨世の浪人となり、日蓮宗に帰依して立正安国の大望を抱くようになった。

そして、大正九年に内地へ帰ると、郷里(群馬県利根郡川場村)の荒れ果てた僧堂にひとり籠って、日蓮宗独特の荒修行を積んで、断食しながら決死の法悦(ほうえつ)を感得したらしい。

かくて、満州浪人井上昭は、その名前の文字を日と召に分けて、熱血の僧日召(にっしょう)と名乗り、いわゆる「一殺多生」の国家革正運動を志して、その先達をもって自他ともに任じたのである。

彼は、「非常時には非常手段もやむを得ない」と考え、また、

「あくまで捨て石にならなければならぬ、権力に執着して真の革新はできない。

破壊なくしては建設はあり得ず、究極の否定はすなわち真の肯定なるがゆえに、破壊すなわち建設、不二一体なり」と提唱していた。

こうして、昭和の暗殺と反乱の時代には、大川周明博士のような社会的に有名な学者と北一輝のような中国革命育ちの実力者と、軍部の将軍連中と中堅将校と青年将校の各グループと、民間の右翼、愛国団体とがいきり立つ中に、日召のような無名の日蓮僧まで飛び入りして、昭和維新の名の下に、烈火のごとき国家革新の気運をぐんぐんと高めていったのだ。

昭和五年十一月十四日朝、東京駅ホームで浜口雄幸首相(民政党総裁)が、右翼団体、愛国社員の佐郷屋留雄(さごやとめお=当時二十三歳)にピストルで狙撃されて重傷を負った。

犯行の動機は浜口内閣の財政緊縮政策とロンドン海軍軍縮条約調印に反対、憤慨した軍部と愛国団体の煽動によるものであったが、浜口首相は東大塩田外科で手術の結果、幸いにも生命を取りとめたので、政変は避けて幣原外相が首相代理となり、政治的衝動は、だいぶ緩和された。

なるほど、大正十年十一月には、原敬首相(政友会総裁)も東京駅頭で右翼団体の壮士中岡艮一(こんいち)のために暗殺されたし、昭和四年三月には、京都で労働党代議士山本宣治氏が、右翼団体、七生義団員の黒田保久二に刺殺されているので、浜口首相の暗殺未遂事件はまだ運がよかったのかも知れなかった。

当時、新聞社でも、また世間でも、まだまだ暗殺時代が到来するとは予想もしていなかった。

ところが、昭和六年九月、満州事変が起こるや、これに刺激されたような国内の革新運動は一段と激化して、三月事件と十月事件の軍部クーデター計画によって、ますます険悪な情勢となってきた。

かくて昭和七年二月九日夜、浜口内閣の蔵相として緊縮財政、金解禁、軍縮をすべて切りまわして軍部の恨みを買っていた井上準之助(元日本銀行総裁)氏が、東京本郷駒込小学校選挙演説会場入口で血盟団員小沼正にピストルで射殺され、三発命中、即死した事件が起こった。

それからわずか四週間後の三月五日正午前に、三井財閥の巨頭の団琢磨(だんいくま)男爵(三井合名理事長、当時七十五歳)が、東京日本橋の三井銀行玄関で自動車から降りたところを、待ちうけていた血盟団員菱沼五郎のためにピストルで射殺される事件が続発した。

このあいつぐ二つの暗殺事件は、さすがに日本中を驚愕させた。

明治維新以来、これまでの暗殺をあまり憎むべき凶悪犯罪とは思っていなかったらしい日本人の感情も、同じ血盟団員によるこの連続暗殺には驚きもしたし、また血盟団という不気味な殺人秘密結社の正体には、恐怖を感じたのだ。 |

|

「これはただごとではない、これからさきどんなことが起こるかわからないぞ」

と当時、朝日新聞の若い事件記者であった私はすっかり緊張してしまったことを、いまでもなまなましく覚えている。

ことに、現場で逮捕された暗殺犯人の小沼、菱沼の両青年は、落ちつきはらって、取り調べの係官に向かって志士気どりで堂々とつぎのように暗殺目的を語り、政界と財界に深刻な衝動をあたえた。

| 「農村の窮乏を見るに忍びず、これは井上前蔵相のやり方が悪かったからだ!」 |

「腐敗しきっている既成政党を打破する目的でやったもので、政党の背後にはかならず大きな財閥の巨頭がついているから、まずその連中からやる計画を立てた。

団男爵をやったのはいまの財閥の中心は三井で、三井の中心人物が団男爵だから同氏を血祭りに上げたのだ」 |

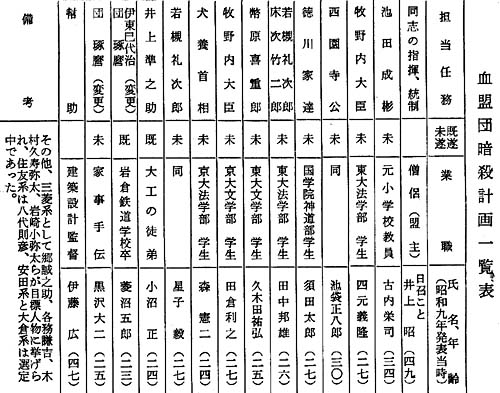

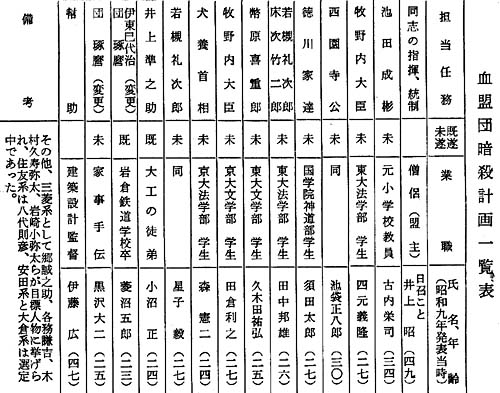

奇しくも、この二人の暗殺犯人は、茨城県那珂郡出身の同郷の青年と判明したので、捜査当局で厳重追究の結果、井上日召を盟主とする、恐るべき昭和血盟団の「一人一殺計画」の全貌が暴露された。

かくて昭和日本の暗殺の時代は、反乱の時代へ急転していった。

top

**************************************** |