|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

第六章 日本軍、東京を占領す――二・二六事件――

一 top

昭和十一年(一九三六年)二月二十六日未明、帝都警備の大任をになった完全武装の軍隊が反乱を起こして、天皇の信任篤(あつ)い重臣と政府、軍部の首脳をいっせいに襲撃、殺害したいわゆる二・二六事件は、日本中を驚愕させたのみならず、全世界へも不吉な大衝動をまき起こした。

それは今日より回想しても、いまだに不可解な謎が残され、奇怪な真相が十分に明らかにされていないほど黒い秘密のベールにつつまれたものである。

なぜならば、この秘密こそ軍国日本の推進者として、それまで天皇制をわがもの顏に最大限に利用してきた軍部にとっては、きわめて都合の悪いものであったから、むしろ一般に高まった粛軍(しゅくぐん)と厳罰主義を要望する世論にたくみに便乗して、二・二六事件の謀議に参与し、あるいは部隊指揮にあたった青年将校全員を、反乱罪で非公開のスピード裁判にかけて銃殺刑に処し、みずからの口をぬぐってしまったからだ。

四年前の五・一五事件で犬養(いぬかい)老首相を官邸に襲撃、射殺した海軍青年将校ならびに陸軍士官侯補生にたいして、大いに弁護して破格の減刑(反乱罪で禁錮十五年から同四年の軽い判決、前述)をみとめた軍首脳部としては、まことに奇怪な方針の大転換であった。

これは後でくわしく追究するつもりであるが、要するに、それまで現状打破をめざす士気旺盛な青年将校の推進力をたくみにあやつって、いわゆる「軍の総意」を切り札として政党政治に強引に介入してきた軍部は、もはや青年将校の力をかりなくとも思うままに日本の政治を左右し、支配することができるようになったのだ。

むしろ軍首脳部の肚(はら)の中は、重臣や財閥を指導して、聖戦の名の下に「支那事変」に全面的に協力させたうえ、ナチス・ドイツ流の高度国防国家を建設することが焦眉の急務であると決意していた。

したがって、ただ空想的な日本改造の昭和維新を呼号する青年将校の一派の急進的行動は、かえって軍部として迷惑千万であり、まかりまちがえば権勢欲の強い将軍連中の出世昇進主義の中央幕僚(陸大出の佐官級)たちの足元をさらい、その地位をゆさぶる危険さえ生じてきた。

そこで二・二六事件の決起将校たちが、維新義軍とみずから名乗り、それまで尊敬していた真崎甚三郎大将(前教育総監・軍事参議官)はじめ皇道派の軍巨頭のきもいりで、天皇より「維新大詔」の渙発(かんぱつ=公布)を奏請することを期待していたのに反して、事件直後、宮中に参内、集合した軍参議官の将軍連中は、いずれも責任のがれと一身の利害にとらわれた優柔不断に終始し、だれ一人として賊軍の名に甘んじた西郷南洲の大決断にならうものはなかった。

それどころか、かえって青年将校たちを国体とあいいれぬ危険思想の持ち主とみなした。

かくて、二・二六事件は、表面上は「雪の朝の大反乱」として昭和動乱史上、もっとも劇的なクライマックスを展開しながら、その結果は不可思議な矛盾だらけの事件におわり、われみずから昭和維新の捨て石たらんとこころざした前途有為の青年将校たちの悲願もむなしく、結局は獄舎で犬死にに終った。

しかしながら一方、軍首脳部自体の積年の責任追及は頬かぶりでおし通されたのみならず、いわゆる功利的な幕僚ファッショ時代をもたらし、日本の戦時体制はますます強化されて政党も新聞も骨ぬきにされてしまったから、二・二六事件の犠牲となって殺された重臣たちの死にまったく報いられなかった。

殺した方も悪いが、殺された方も悪い――というのが軍部の賢明な独善的立場だったのである。

読者諸君はすでに、戦後の出版物や、映画やテレビドラマによって、この二・二六事件の表面的な経過についてはいろいろご承知のこととは思うが、しかし、私がこれから当時の悪夢のような雰囲気を紙上に再現して公正に検討しようとする二・二六事件の大秘密というものは、いったい、なんであるか?

そのためには、以上の通り、いくつも奇怪な矛盾と謎が事件の背後に秘められたまま葬られている点を、ここに前もって推察していただきたい。

そうすることによって、今日すでに伝説化され、あるいは講談化されている二・二六事件の真相がはじめて冷静に見なおされるであろう。

二 top

さて、その二月二十六日の大雪の朝、私か荏原区洗足の自宅から、都心の朝日新聞社へ緊急呼び出しをうけて出社したときには、幸か不幸か一足ちがいで、同社を襲撃した反乱軍の一部隊は「自由主義的な朝日新聞」を“膺懲(ようちょう=こらしめる)”したうえ、引き揚げたばかりであった。――

まだ烈しい興奮と驚愕の熱気が、厳冬の朝の社屋の中に立ちこめているような心地がした。

同僚の話では、一階の裏手の印刷局の工場へ銃口をかざした兵士多数が乱入して、植字台や活字箱をひっくり返して暴れたが、ズラリとならんだ巨大な輪転機には別に被告がなかった。

もしも手榴弾や爆薬によって輪転機がやられたら、人的ならびに、物的の損害はさぞ甚大なことであったろう。

一方、正面玄関から、指揮官らしい若い青年将校が大型ピストルを右手ににぎりながら、銃を構えた手兵を率いて押し入って来たそうだ。

応待に出たO主筆の落ちついた態度にかえって逆上したらしく、血相を変えて大声でわめいて威嚇(いかく)したが、新聞社側では全然さからわず、無抵抗のまま、彼らのいいなり放題にまかせて、全社員がゾロゾロ社屋の外へ避難退去したので、幸いにも衝突も発砲騒ぎも起こらなかった。

しかし、いちじ、朝日新聞社は反乱軍によって完全に占領された。

その間に、新聞社玄関前の数奇屋橋々畔には、反乱軍の機関銃隊が物々しく銃座をすえて警戒陣を張り、もしも近くの警視庁から武装警官隊がかけつけてきた場合は、華々しく一戦をまじえて撃退する作戦計画を立てていた。

この威勢のよい指揮官は、反乱軍随一の急進的青年将校といわれた歩兵第一連隊の柴原安秀中尉であり、この早暁すでに三百名の部隊を率いて麹町永田町の首相官邸を襲撃して、岡田啓介首相(海軍大将)を血祭りに上げた(ただし後に、これは人違いで、岡田首相の義弟の松尾伝蔵予備海軍大佐を殺害したものと判明した)後、意気ますますあがり、さらに下士官兵約五十名を指揮して軍用トラック三台に分乗し、朝日新聞社を襲撃したものであった。

それから栗原中尉の一隊は、同じ有楽町にある東京日日新聞社(現在の毎日新聞社)、時事新報社、国民新聞社、報知新聞社、電報通信社の各有力社をまわり、代表者にそれぞれ面会してかねて用意したガリ版刷りの決起趣意書を配布して、同日夕刊の紙面にいっせい掲載を要求した上、ゆうゆうと反乱軍が占拠中の首相官邸へ引き揚げたのであった。

このように、東京にある大新聞社の中で朝日新聞社のみが反乱軍の憎悪のまとになって襲撃されたことは、当時の軍国時代の言論界の動向をしめすバロメーターとして注目されよう。

もっとも反乱軍側でも、欧米の武力革命行動の定石である、現政権を打倒したうえ、新聞社とラジオ放送局を奪取占拠して、国民大衆へ革命支持を強くアビールするような意図はまったくなかった。

そこが昭和維新をめざす青年将校たちの、日本独特の武力革命行動の特色であった。

なぜならば、彼らの大目的は民衆的な西洋流のいわゆる社会革命ではなくて、あくまで天皇制のワクの中で、ただ君側の奸臣、財閥を除いて天皇親政を実現しようとする、古めかしい大化の改新のような昭和維新の義挙であったからだ。

反乱軍の青年将校一味の単純な考えでは、日本の政治を動かしている目ぼしい重臣たちさえ血祭りに上げれば、皇道派の軍長老が事態を収拾し、戒厳令下で尊皇討奸(そんのうとうかん)の昭和維新は立ちどころに実現されるものと期待していたようである。

したがって、朝日新聞社の襲撃にしても、あまり深い魂胆(こんたん)はなくて、ただ時局に対する反省を促すための威嚇攻撃のようなものであったかも知れない。

もちろん一発も銃弾は飛ばなかったし、一人も負傷者を出さなかった。

ただ多数の鼻っぱしの強い新聞記者連中が、小人数の反乱兵士の銃口に平伏して、ぜんぜん争うこともなく、まるで屠所の羊のようにおとなしく新聞社の生命であり誇りである三階の編集局の広い職場を放棄して、エレベーターも使用不能のためゾロゾロとせまい階段をあわてて降りて、屋外へ追い出された光景はみじめなものだった。

恐怖のために足がすくんで背中で階段をすべりおりたという中老の編集幹部もいたと噂されたものであった。

かくて、数百人の新聞記者たちが命拾いをしたころには、日本の最高指導者たる重臣たちはすでに残酷にも血みどろな死体となって、それぞれ官邸または自邸で冷たく横たわっていた。

その殺し方は、機関銃とピストルと日本刀と小銃を乱用したじつに残虐なもので、外国映画に出てくるギャングや殺し屋でもおそらく顔をそむけるくらい大規模な殺人戦闘作戦であった。

反乱第一日――二月二十六日、大雪の水曜日は、帝都をはじめ日本中の国民大衆はまったくツンボ棧敷におかれて、二・二六事件が起こったことも、重臣たちが軍隊の手でみな殺しにされたことも知らなかった。

ただ、政府関係者と警察方面と新聞社のみが朝からちまなこになって右往左往するばかりだった。

それは、今日より考えると、まったく驚くべき言論報道機関の意気地なさをしめしたものだ。

しかし、当時の険悪な軍国主義の社会的雰囲気は、すでに数年来、血盟団事件(昭和七年)、五・一五事件(同年)、神兵隊事件(昭和八年)、永田中将殺害事件(昭和十年)、相沢中佐公判(昭和十一年)と、たび重なる血なまぐさい変乱のために大爆発点に達しており、ついに来るべきものが到来したという深刻なあきらめのような宿命感が各方面にみなぎっていたので、ただ新聞界の無力だけを責めるわけにはゆかなかった。

要するに、最悪の事態に直面した場合には、ペンは剣よりも弱いものであった。

いわゆる「世界に冠たる国体」を護持するために、「精強無比」な皇帝の武装部隊が青年将校の指揮命令の下に堂々と出動して、重臣たちをいっきょに襲撃、殺害したのであるから、これに正面から対抗する力というものは、あの当時にあるものではなかった。

ただ反乱軍を慰撫して、原隊へおとなしく復帰させることぐらいが、軍首脳部の将軍連中のなしうる限界であった。

その軍長老の連中でさえ、陸相官邸で反乱軍の手中に軟禁されている川島義之陸相(陸軍大将)の生死を気づかうあまり、血相変えた青年将校の鼻息(はないき)をおそるおそるうかがうばかりで、はじめから毅然(きぜん)たる態度で反乱軍を叱責して、大義名分と理非曲直をあきらかにした将軍はいなかったようである。

たとえば、太平洋戦争の末期、敗戦降伏の前夜の昭和二十年八月十四日に、天皇の終戦勅命に抗して反乱を企てた青年将校代表に対して、断乎、その不心得をさとして軍隊の私用を拒否し、軽挙妄動を厳禁したためピストルで射殺された、当時の近衛第一師団長森赳(たけし)中将のしめしたような武将らしい勇気は、当時の将軍連中たちは一人として持ち合わせていなかったのである。

それはまた、狂信的な昭和維新の実現のために、いわば捨て身になって決起した青年将校一味の気魄と、軍部独裁による栄達で「わが世の春」を謳歌しようと肚の中で打算していた将軍連中の気合いの大きな相違をしめしていた。

これまで青年将校を甘やかして、軍の推進力として、むしろ利用してきた軍首脳部は、天皇の軍隊を率いて堂々と決起した青年将校たちをただちに抑えつける決断力も勇気もなかった。

それで突然、舞いこんできた軍政権樹立の絶好のチャンスではあったが、将軍連中にとって、内心、嬉しくもあり、また、恐ろしくもあった。彼らは不意を突かれたように、見苦しくも戸惑ったのだ。

それはなぜか?

天皇自身の考えがサッパリわからなかったからである。

絶対天皇制を看板にして、「われこそ天皇の股肱(ここう)である」という軍人勅諭の特権意識にこり固まっていた将軍連中も、じつは天皇の真意はまったくわからなかったのだ。

そしてそれは、決起した青年将校たちもまた同様であった。

ここに二・二六事件の不可解な秘密があり、近代世界革命史上でも珍しい「尊皇討奸」という革命目的の奇怪な謎がのこされている。

さて、このような未曾有の大不祥事件が未明に起こりながら、一切の新聞、ラジオのニュースは十五時間以上もさしとめられて、はじめて事件の内容について陸軍省発表が行なわれたのは、同夜八時十五分のことであった。

それは、重臣のみな殺しによって日本政府が一時的にせよ、抹殺同然にされたためでもあるが、即刻、天皇に奏上し、一身の利害をすてて、生命を賭しても事態を早急に収拾すべき軍長老が優柔不断で、ますます見苦しい混乱と狼狽を重ねていたからであった。

三 top

この最初の発表は、つぎの通り、いかにも決起した青年将校の行動を弁護した口調のものであり、この発表文と戒厳令公布の発表記事以外は、翌二月二十七日付の新聞記事は一切の論評も報道も禁止されて、まったく間の抜けたものになった。

たとえば同日付の朝日新聞朝刊をみると、社説は皮肉にも、「職業紹介制度の改正」と題する見当ちがいのものであり、社会面トップは、「世界注目の焦点・日蝕――各国の天文学者北海道へ急ぐ、完全な成功か完全な失敗か」という四段抜きの大見出しで、これまた間の抜けた閑(かん)ダネが大きく掲載されて、政治面の「重臣襲撃」の発表文と奇妙な対照(コントラスト)をしめしていた。

ただ社会面の左上段に、厳重な検閲をのがれる窮余の一策として、「吹雪に暮れる春の東京二十六日夕 数寄屋橋で」と題して、暗い雪空の街上に傘をさした群衆の集まっている不思議な光景のニュース写真が、ポツンと一枚、掲載されていた。

それはさながら、苦悶する当時の言論報道機関のわびしい象徴のようなものであった。

〔二月二十六日午後八時十五分、陸軍省発表〕

本日午前五時ごろ、一部青年将校等は左記個所を襲撃せり。

首相官邸(岡田首相即死)、斎藤内大臣私邸(内大臣即死)、渡辺教育総監私邸(教育総監即死)、牧野前内大臣宿舎、湯河原伊藤屋旅館(牧野伯爵不明)、鈴木侍従長官邸(侍従長重傷)、高橋大蔵大臣私邸(大蔵大臣負傷)、東京朝日新聞社

これら将校らの決起せる目的は、その趣意書によれば、内外重大危急のさい、元老、重臣、財閥、軍閥、官僚、政党等の国体破壊の元兇を芟除(せんじょ)し以て大義を正し国体を擁護開顕せんとするにあり、これに関し在京部隊に非常警備の処置を講ぜしめられたり。 |

〔二十六日午後九時十五分、内務省発表〕

さきに陸軍省より発表せられたる事件に関しては帝都および全国各地方とも一般治安は維持せられ、人心は動揺なく平静なり。

また当局発表の形式で、つぎの二本の重大記事が意味深長に掲載されているが、一切ノーコメントで、解説さえ禁止された。 |

▽二十六日午後、後藤内相は次のごとく首相臨時代理を仰せつけられた旨、午後六時、内閣より発表された。

内務大臣 後藤文夫

内閣総理大臣臨時代理被仰付

▽政府は二十六日枢密院の御諮詢を仰いで戒厳令を発布することとなり、二十七日午前三時半、次のごとく公布した。

勅令――朕(ちん)茲(ここ)ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢(しじゅん=諮問)ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム

御名御璽(ぎょじ) 昭和十一年二月二十七日 各国務大臣副署 |

この勅令にもとづいて、さらに戒厳司令部令が公布、施行されて、東京警備司令官兼東部防衛司令官香椎浩平中将が戒厳司令官に兼補され、安井藤治少将が戒厳参謀長に任命された。

それで警視庁も戒厳司令官の指揮下に入れられた。戒厳司令部は東京九段の軍人会館に設置された。

歴史的な、反乱第一日の重大ニュースは、こんな簡単な発表形式によって、翌二月二十七日付の朝刊新聞により全国いっせいにつたえられた。

それゆえ、日本中にありとあらゆるデマや流言が乱れとんだのは当然であった。

しかしながら、軍隊の大反乱の渦中にあった都心はいわば台風の眼の中のように、案外、平静であった。

それはこの反乱が、一般大衆の感情と世論をまったく度外視して、まるで神がかりの尊皇思想の世界で決行されたからであろう。

外国の革命によくみられるように軍隊の決起にともなって、民衆がいっせいに蜂起して現政権を打倒し、国体または政体を変革しようとする気配も計画も全然なかった。

私はいま当時を回想して、とくに興味ふかく思ったことは、この二月二十七日付の朝日新聞朝刊第二面の陸軍省発表文(朝日新聞社襲撃をふくむ)の下に、つぎのような社告が掲載されている点である。

これは自分の社が反乱軍によって攻撃されたが、社員は全員ぶじであったという一種の御見舞い御礼のようなものだった。

輪転機には異状がなかったので、予備活字を使用すれば二十六日午後の夕刊はつつがなく印刷発行することができたが、反乱軍に気がねして(もしも被害なく夕刊発行をしたら反乱軍を刺激して再襲撃の心配があった)夕刊を出さなかったものである。

社 告

二十七日付夕刊(二十六日発行)は不慮の事件のため工場の一部に支障を生じやむなく休刊いたしましたが、今朝刊より平生通り印刷発行いたしましたからご諒承を願います。

なおこれに付きさっそく各方面より懇篤なる御見舞いをうけましたが、故障も復旧し従業員は一同無事執務いたして居ります。

取敢えず紙上を以て厚く御礼申し上げます。

東京朝日新聞社 |

では、いったいこの二・二六事件を起こした青年将校一味はどんな顔ぶれで、いかなる目的と計画を立てて決起、行動したのであろうか?

それは、一言でズバリと答えることは不可能なくらい複雑怪奇をきわめている。

これまで二・二六事件に関する出版物は戦前、戦中、戦後を通じてじつにおびただしく出ているが、いずれも一方的に偏し、あるいは一知半解のものが多くて、事件の真相はなかなか究明されなかった。

ことに右翼関係者の見方は、青年将校決起行動を英雄化しやすく、また、左翼関係の者の見方は、二・二六事件そのものを公式的にファッショ革命の暴力なりと軽率に片づけている。

さらにまた刑死した青年将校たちの遺族関係者は、あくまで「昭和維新の烈士」として彼らの生と死を光栄化(グローリファイ)しようと望んでいる。

私はこの三種三様の見方のどれにも真実の一面を認めながら、あくまでこの三通りの見方を立体的に総合したうえ、是を是とし、非を非とする公正な立場から、二・二六事件の全貌とその秘密を追究しようと思う。

そのためには、入手可能のあらゆる史実資料とドキュメントを利用、または引用して読者諸君の自由な判断の参考に供したいと思う。

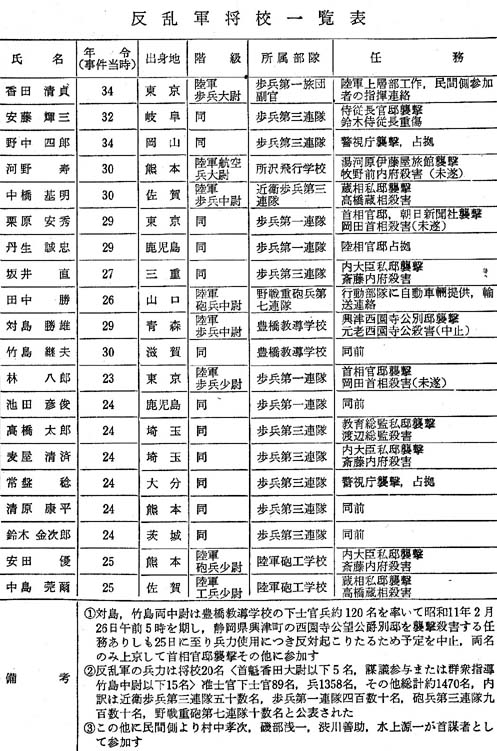

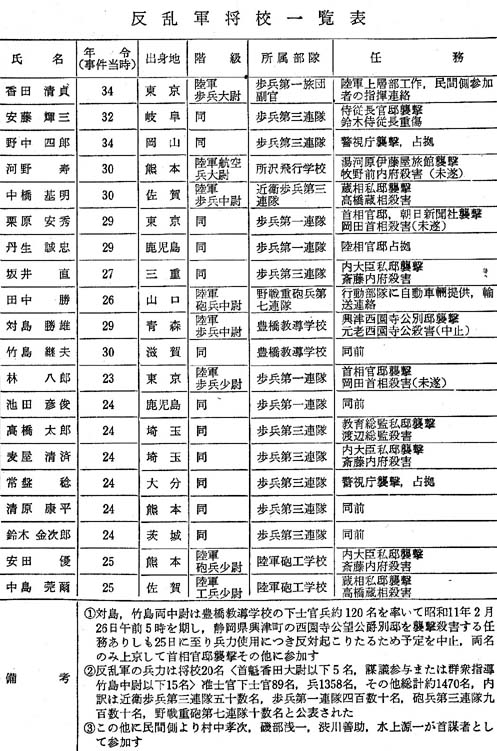

まず最初に、反乱軍の謀議指揮に直接参加した青年将校二十名の顔ぶれと、その所属部隊、攻撃任務などを一覧表にして御覧に入れよう。

それは前掲の通りであり、これをよく念頭において本文を読まれると、当時の反乱軍の行動がよくわかると思う。

(この一覧表は二・二六事件に関する東京陸軍軍法会議の判決理由書にもとづいて作成したものである)

また、これらの青年将校一味の決起した目的は、彼らが二月二十六日朝、各新聞社へ直接配布した有名なガリ版刷りの「決起趣意書」に明らかにされている。

それは反乱直前の二月二十四日、青年将校の尊敬のまとになっていた盟主格北一輝の自宅の二階で、二・二六事件の民間側の中心人物と目された元陸軍大尉村中孝次が、反乱軍の首魁の野中四郎大尉の執筆した原文に加筆、補生してできあがったものだった。

そして事件の前夜、歩兵第一連隊内で騰写印刷をして、決起後に川島陸相はじめ軍首脳部と各新聞社などへ配布して、維新義軍の大義名分を強調した。

しかし、その全文はつぎの通り、いかにも神がかりの難解なものであったから、いわゆる右翼的な国学の素養のないものは、物識りの新聞記者でさえ通読するのに骨が折れた。

いわんや青年将校の命令、指揮下に重臣暗殺の武力行動に盲目的に参加した一千数百名の下士官兵たちが、はたしてこの「決起趣意書」を読んでどれくらい理解したか、それは大いに疑問であろう。 |

|

決起趣意書(原文のまま)

謹ンデ惟(おもんみ)ルニ我神州タル所以ハ、万世一神タル天皇陛下御統帥ノ下ニ、挙国一体生成化育(せいせいかいく)ヲ遂ゲ、終ニ八紘一宇(はちこういちう)ヲ完(まつと)フスルノ国体ニ存ス。

此ノ国体ノ尊厳秀絶ハ天祖(てんそ)肇国、神武建国ヨリ明治維新ヲ経テ益々体制ヲ整へ今ヤ方(まさ)ニ万方ニ向ッテ開顕(かいげん)進展ヲ遂グペキノ秋(とき)ナリ。

然ルニ頃来(けいらい=近頃)遂ニ不逞(ふてい)兇悪ノ徒(やから)簇出(そうしゅつ)シテ、私心我慾ヲ恣(ホシイママ)ニシ、至尊(しそん)絶対ノ尊厳ヲ藐視(びょうし)シ僭上(えんじょう)之レ働キ、万民ノ生成化育ヲ阻碍(そがい)シテ塗炭(とたん)ノ痛苦ニ呻吟(しんぎん)セシメ、従(よ)ツテ外侮外患日ヲ逐(お)フテ激化ス。

所謂(いわゆる)、元老重臣軍閥官僚政党等ハ此ノ国体破壊ノ元兇ナリ、倫敦(ロンドン)海軍条約並ニ教育総監更迭ニ

於ケル統帥権干犯(かんぱん)、至尊兵馬大権ノ僭窃(えんせつ)ヲ図リタル三月事件或ハ学匪、共匪、大逆教団等利害相

結(むすん)デ陰謀至ラザルナキ等ハ最モ著シキ事例ニシテ、其ノ滔天(とうてん)ノ罪悪ハ流血憤怒真ニ譬(たと)へ難キ所ナリ。

中岡、佐郷屋、血盟団ノ先駆捨身、五・一五事件ノ噴騰(ふんとう)、相沢中佐ノ閃発トナル、寔(まこと)ニ故ナキニ非ズ。

而(しか)モ幾度カ頸血ヲ濺(そそ)ギ来ッテ今尚、些(いささ)カモ懺悔反省ナク、然モ依然トシテ私権自慾ニ居ッテ苟

且倫安(こうしょとうあん)ヲ事トセリ。

露支英米トノ間、一触即発シテ祖宗遺垂ノ此ノ神州ヲ一擲破滅ニ堕(おとしい)ラシムルハ火ヲ賭(み)ルヨリモ明カナリ。

内外真ニ重大危急、今ニシテ国体破壊ノ不義不臣ヲ誅戮(ちゅうりく)シテ、稜威(みいつ)ヲ遮(さえぎ)リ御維新ヲ阻止シ来レル奸賊ヲ芟除(せんじょ)スルニ非ズンバ皇讃ヲ一空セン。

恰(あたか)モ第一師団出動ノ大命渙発セラレ、年来御維新翼賛ヲ誓ヒ殉国捨身ノ奉公ヲ期シ来リシ帝都衛戍ノ我等同志ハ、将(まさ)ニ万里征途に上ラントシテ、而モ顧ミテ内ノ世状ニ憂心転々禁ズル能ハズ。

君側ノ奸臣軍賊ヲ斬除シテ、彼(か)ノ中枢ヲ粉砕スルハ我等ノ伍トシテ能ク為スペシ。

臣子タリ股肱(ここう)タルノ絶対道ヲ今ニシテ尽サザレバ破滅沈淪(ちんりん)ヲ翻ヘスニ由ナシ。

茲(ここ)ニ同憂同志機ヲ一ニシテ決起シ、奸賊ヲ誅滅(ちゅうめつ)シテ大義ヲ正シ、国体ノ擁護開顕ニ肝脳(かんのう)ヲ竭(つく)シ、以テ神州赤子ノ微衷ヲ献ゼントス。

皇祖皇宗ノ神霊、冀(ねがわ)クバ照覧冥助(めいじょ)ヲ垂レ給ハンコトヲ。

昭和十一年二月二十六日

陸軍歩兵大尉 野中四郎

外同志一同 |

四 top

反乱第一日の二月二十六日夕刻から、昼間はやんでいた雪が、ふたたびさかんに降り出して、沈黙の帝都はさむざむとした銀世界と化していった。

私は相沢中佐の軍法会議公判の担当記者で苦労していただけに、すでに前にも述べたように二・二六事件には新聞記者としても、また一日本人としても、当時、いろいろ深い関心と感慨無量なるものがあった。

それを今日、私はすべて細かく記憶しているわけではないし、またくわしく読者諸君へつたえるだけの紙面をあたえられてもいない。

しかし、忘れ難い二月二十六日、「雪の朝の反乱の日」の東京の雰囲気は、じつにシーンと静まりかえって、沈黙の町と化していたことをなまなましく覚えている。

いつも騒々しかった街上の雑音もパタリとやんで、反乱の流言を知った銀行、会社も商店も早じまい。

また浅草や丸の内の映画館も夕方より休場して、盛り場は火の消えたようになり、反乱の夜はふりしきる雪の中に気味悪くふけていった。

東京の中心地がこんなにしずまりかえったのは、それから九年後の戦争末期に大空襲下におびえて暗い死の町と化したときをのぞいては、まったく未曾有の経験だった。

もう一つ、私の決して忘れることのできない印象は、この大雪の一日がとても長かったことである。

朝早く自宅で新聞社の電話の急報にたたき起こされてから、郊外の積雪の道を自動車で走らせて出社して以来、反乱事件のニュースを追って、終日あちこちとびまわり、やっと夜おそくなって、鍛冶橋際の朝日新聞社専用の旅館の臨時宿舎に多数の同僚とゴロ寝したときは、まったく心身ともに綿のごとくつかれきっていた。

わずか一日前の二月二十五日、相沢中佐の第十回公判に証人として出廷した青年将校の信望のあつい皇道派の長老、真崎挂三郎大将は、「軍の機密事項は勅許がなければ証言できませんぞ」

と大見栄をきって退廷したが、はたしてこの硬骨の老将軍は、十数時間後に切迫した青年将校一味の決起を、内心、ひそかに予期していたのではなかろうか?

また今朝、未明に決起した青年将校たちは事態収拾を真崎大将に一任したので、同大将は午前中に宮中に参内して、各軍事参議官と軍政権樹立の重大会議を重ねているらしい――という情報も私は耳にしていた。

さらに私は、この反乱の日の正午ごろに、雪どけの泥道を朝日新聞社の社旗をひるがえした車で飛ばして、杉並区荻窪二丁目のバス通りに面した新築したばかりの明るい簡素な渡辺教育総監の私邸を訪問したなまなましい印象を思い浮かべた。

渡辺邸の、玄関の真新しい洋風ドアには、まるで蜂の巣のごとく無数の大粒の機関銃弾で撃ち抜かれた穴があいているので驚いたものだった。

軍用トラックで渡辺大将を殺しにおしよせた反乱部隊は、まず車上より玄関めがけて機関銃を乱射しながら、庭先へまわり、雨戸をけ破り、日本間に就寝中の渡辺大将を縁側先より、下から上向きに機関銃で掃射したため、大将の鮮血と肉片は無残にも四散して天井まで付着した、と涙ながらに語るすず子未亡人の悲しみと怒り――それも私には強い衝動をあたえた。

その夜、それやこれやで、私は宿舎の日本座敷に大勢の同僚とゴロ寝しながら、頭が妙にさえて、真夜中すぎてもなかなか、眠られなかった。

一生忘れられない反乱の雪の夜はしんしんと更けていった。

五 top

昭和十一年二月二十六日水曜日、大雪に明けて吹雪に暮れた歴史的な二・二六事件の第一日、「尊皇討奸」をめざし、「昭和義軍」と名のって決起した急進的青年将校一派の率いる約一千四百七十名の武装兵力は、あらかじめ慎重に決められた重臣の襲撃殺害計画にもとづいて、きわめて迅速に、しかも時計の針のごとく精確に行動して、なんらの妨害も受けずに、ほぼその第一段階の目的を達成したようにみえた。

正確な記録によると、これらの決起部隊の実力行動は、まことになにものもはばかるところなく、堂々と皇軍の威力を行使して遂行されたのであった。

しかし、もちろん、前述したように、その当時には言論、報道機関はすべて厳重な軍検閲の下におかれて、当局発表(毒にも薬にもならないような検閲ずみの雑報記事)以外は一切、掲載をさしとめられていた。

そのために新聞関係者にも反乱部隊の行動はなかなかわからず、二・二六事件に関する具体的な事実は、半年後の昭和十一年七月七日午前二時付で陸軍省から発表された、反乱事件の軍法会議審判の判決理由書(七月五日判決言い渡し、後述)によって、はじめて新聞、通信社へも全国民へもあきらかにされたのであった。

一、まず、急進的青年将校の代表格の栗原安秀中尉(歩兵第一連隊)の指揮する首相官邸襲撃隊は総理大臣岡田啓介大将殺害を任務とし、対島勝雄中尉(豊橋教導学校)、林八郎少尉(歩兵第一連隊)、池田俊彦少尉(歩兵第一連隊)が参加した。

二月二十六日未明、栗原中尉らは所属部隊である、歩兵第一連隊機関銃隊下士官らに命じて非常呼集を行ない、機関銃隊全員を兵舎前に整列させて決起の趣旨を告げ、みずから機関銃隊下士官兵約三百名を率いて、午前四時三十分ごろ、兵営を出発し、同五時ごろ、永田町の首相官邸を襲撃した。

官邸を護衛していた警官村上嘉左衛門、土井清松、清水与四郎、小館喜代松の四名ならびに首相秘書官事務嘱託松尾伝蔵大佐の計五名を機関銃を乱射して殺害したが、松尾秘書官を岡田首相と誤認したため首相殺害の任務をぱたさなかった。 |

二、中橋基明中尉(近衛歩兵第三連隊)および中島莞爾少尉(陸軍砲工学校)は、大蔵大臣高橋是清私邸襲撃隊を指揮し、高橋蔵相殺害を任務として担当した。

二月二十六日午前四時ごろ、中橋中尉は近衛歩兵第三連隊第七中隊に非常呼集を行ない、明治神宮参拝と称して下士官兵約百二十名を指揮し、同四時三十分ごろ、兵営を出発し、自ら突入隊を率いて中島少尉とともに同五時ごろ、赤坂俵町の高橋蔵相私邸を襲撃して老蔵相を殺害した。 |

三、坂井直中尉(歩兵第三連隊)は、高橋太郎少尉(歩兵第三連隊)、麦屋清済少尉(同前)、安田優少尉(陸軍砲工学校)とともに内大臣斎藤実私邸襲撃隊を指揮し、斎藤内府殺害を任務とした。

二月二十六日午前四時二十分ごろ、坂井中尉らは歩兵第三連隊の下士官兵約二百名を率いて兵営を出発し、同五時ごろ、四谷区仲町の斎藤邸を襲撃して老内府を殺害したうえ、そのさいに身をもって内府の殺害を防ごうとした春子老夫人にたいしても銃創を負わせた。

それから坂井中尉は主力部隊を率いて陸軍省付近にいたり、占拠する一方、高橋、安田両少尉は下士官兵約三十名を指揮し、軍用トラックに分乗して杉並区荻窪二丁目の教育総監渡辺錠太郎大将私邸へ向かい、同六時すぎごろ、同邸を襲撃、すず子夫人の制止するのを排して、渡辺総監を殺害した。 |

四、首謀者の一人である安藤輝三大尉(歩兵第三連隊)は、侍従長鈴木貫太郎大将の殺害を任務とした。

二月二十六日午前三時ごろ、安藤大尉は歩兵第三連隊第六中隊長として、非常呼集を行ない、全員を兵舎前に整列させ、同三時三十分ごろに兵営を出発、同四時五十分ごろに侍従長官邸を襲撃し、鈴木侍従長に数個の銃創を負わせて瀕死の重傷をあたえた。

ついで安藤大尉は侍従長に止めを刺そうとしたが、孝子夫人の懇願によりこれを中止して、殺害せずに同五時三十分ごろ、引き揚げた。 |

五、首謀者の一人である野中四郎大尉(歩兵第三連隊)は、警視庁を制圧、占拠する任務を担当し、常盤稔少尉(歩兵第三連隊)、清原康平少尉(同前)、鈴木金次郎少尉(同前)も参加、二月二十六日午前二時ごろ、歩兵第三連隊の各所属中隊の非常呼集を行ない、準士官以下約五百名を指揮して、同四時三十分ごろ、兵営を出発し、同五時ごろ、警視庁に到着した。

かくて同庁周辺に機関銃、軽機関銃、小銃の各分隊を配置して同庁の出入口をやくし、さらに同庁舎屋上に軽機関銃、小銃若干分隊を配置し、また電話交換室にも一部配置し、外部との通信を妨害して、同庁を完全に占拠した。 |

六、丹生誠忠中尉(歩兵第一連隊)は三宅坂の陸軍大臣官邸を占拠し、陸軍および参謀本部周辺の交通を遮断して、首謀者の香田清貞大尉(歩兵第一旅団副官)、村中孝次(元陸軍大尉、昭和十年八月怪文書事件で免官処分)、磯部浅一(元陸軍一等主計、怪文書事件で免官処分)ら三名の、陸軍上層部にたいする折衝を容易ならしめる任務を担当した。

二月二十六日午前四時ごろ、丹生中尉は歩兵第一連隊で非常呼集を行ない、下士官兵約百七十名を指揮し、香田大尉、村中、磯部らとともに同四時三十分ごろに兵営を出発、同五時ごろ、陸相官邸に到着し、主力部隊を官邸の表門に配置し、特定人以外の出入りを禁止した。 |

こうして、数班に別れた決起部隊は、大雪の朝が明けるころにはすでにそれぞれ任務を果たして、あらかじめ決めた計画にもとづき、首相官邸、陸相官邸、陸軍省および警視庁を占拠した。

そしてさらに麹町区西南部地区一帯の交通を厳重に制限して、帝都の中心部、すなわち日本の心臓部を完全にその手中におさめた。

当時、日本中の新聞、通信は、事実上すべて軍当局の威圧の下に絶対的な検閲下におかれていたから、この緊急事態を全国民へ速報することは許されなかったが、東京駐在の外国新聞、通信特派員たちは、いち早く反乱事件の内容を打電して、「日本軍、東京を占領す!」と報じたのであった。

さすが横暴な軍部も、法律上、外国の新聞、通信電報までさしとめることはまだできなかったのである。

決起部隊は、いわば電光石火のごとく武力行動を首尾よく完了すると、いよいよ第二段階の軍政府樹立による事態収拾へと迅速に動いた。すなわち兵力一千四百七十名の反乱軍は、作戦上の重要拠点を確保して、万一の政府軍の反撃に備えて戦闘警備態勢を強化する一方、有力な首謀者香田大尉、村中、磯部三名による陸軍首脳部への重要工作を実力によって支援した。

それは、宿望の昭和維新をいっきょに実現するためであった。

それで、これらの首謀者一行は、午前五時ごろ、丹生中尉の指揮する部隊とともに陸軍大臣官邸に到着して、風邪気味でまだ就寝中の陸相川島義之大将をたたき起こして面接を強要した。

日本陸軍最高の地位にある陸相も、押しかけたピストル片手の血相変えた青年将校と、銃剣や朧関銃をたずさえた反乱部隊の恐ろしい気勢には意気地なく圧倒されて、たちまち軟禁状態にされてしまった。

川島陸相にとっては、まったく寝耳に水のような驚きであった。

天下注目の相沢中佐の軍法会議公判もどうやら順調に進行中であったし、また革新的青年将校が多くて不穏な言動の中心とみられていた東京の第一師団(師団長堀文夫中将)の各部隊も、いよいよ満州駐屯中の岩越、児玉両部隊と交代のため派遣されることに決定し、この二月二十日に陸軍省より正式発令されたので、いわば永田鉄山中将暗殺事件以来、陸軍部内にみなぎっていた粛軍騒動も、これではっきりと終止符が打たれるものと期待されていたからだ。

厳冬の二月の午前五時といえば、まだ夜は明けきらず、洋風の官邸の広い応接室は火の気のなく氷のように冷えきっていた。

ただ窓外は雪明かりでほんのりと薄明るく、多数の武装兵のひしめく姿がかえって恐ろしく異様に見えた。

「いったい、これはどうしたことだ! 君たちはだれか?」

と川島陸相は将軍らしい威厳をつくって発言したものの、その言葉は弱々しく、身体までかすかに震えていた。

彼は軍人として決して気が弱いわけではなかったろうが、このような夢にも思わぬ異常な状況の下におかれては、もはや、厳しい陸軍大臣もただ一個の平凡な人間にすぎないように思われた。

将軍もまた、自分の生命の危険をまず心の中で感じていたであろう。

「閣下、いよいよ昭和維新断行のときがまいりました!」

一同を代表して年長の香田清貞大尉が落ちついた、しかし、力強い語調であいさつした。

それから彼は大きな声で、「決起趣意書」を朗読するとともに、すでに各重臣を襲撃して昭和維新の血祭りにあげた状況をくわしく説明した。

みるみるうち、川島陸相の顔面は蒼白(そうはく)となり、もうこれ以上、恐ろしい報告を聞きたくないような悲しい表情をしめした。

もはや、眼前に意気揚々(いきようよう)といならんでいる青年将校や元将校の革命家たちに反抗する気力も、また軍の長老として叱責(しっせき)、訓戒する意志もくずれ去ってしまった。

「閣下、いまや維新断行のときでありますぞ! どうか閣下もこの事態をよく理解されてご尽力を願います。

ついては、真崎閣下(皇道派の総帥として青年将校の信頼の的であった前教育総監真崎甚三郎大将)を至急、招かれて、よろしく事態収拾のため善処されたく思います」 |

香田大尉は、眼前に青くなって放心したように座っている川島陸相に向かって、きつく真崎大将中心の軍政府樹立を要求した。

その善後策のため、彼は黒幕的指導者の村中、磯部両人と耳打ちしながら、皇道派の古荘(ふるしょう)陸軍次官、山下奉文少将、斎藤瀏予備少将、満井佐吉中佐(相沢中佐軍法会議公判の特別弁護人)たちをも至急、陸相官邸に招致するように申し入れた。

その間、陸相官邸周辺区域は反乱部隊によって厳重に警備されており、夜が明けて騒ぎは大きくなったが、川島陸相は人質同然にされて、陸軍省上層部の機能はマヒ状態に陥っていた。

午前九時半ごろ、警戒線を突破して、陸相官邸の表玄関前に現われた軍務局課員の片倉衷少佐は、かねてより統制派(相沢三郎中佐に斬殺された永田軍務局長らの一派で皇道派と鋭く対立す)の腹心とみられて革新的な青年将校連中から憎まれていたため、「陸相に会わせろ」「会わせられぬ」と押し問答のあげく、激怒した磯部浅一のためにピストルで頭部を射撃されて瀕死の重傷を負った。

このただならぬ銃声と流血の騒ぎは、いっそう陸相官邸内外の雰囲気を緊張させて、まさに昭和維新の第二段の革命行動は成功しそうにみえた。

六 top

記録をよく検討してみると、二・二六事件の大反乱を計画した首謀者たちは、いわゆる重臣殺害の行動班と、軍首脳部と折衝してまず皇道派の軍政府を樹立して、昭和維新の実現を図る政治班とに分かれていた。

このうち後者は、決起将校中の最年長者であり、また地位も上位であった香田清貞大尉と、民間側から元将校の青年革命家としてすでに知られていた村中孝次(元陸軍歩兵大尉香田と同期の陸士第三十七期)と磯部浅一の三名が参加指導して、その全責任を引き受けていた。

この中で村中、磯部両人が、『日本改造法案大綱』の著者の職業革命家北一輝に心酔していたことは注目される。

彼らは反乱前夜の二月二十五日夜、歩兵第一連隊内でひそかに会合して、決起後に各個所の襲撃と占拠を完了したらただちに陸軍大臣に面接して、要望すべき事項を打ち合わせて決定した。

それはつぎのような六個条の要求であり、予定どおり川島陸相にたいして突きつけられ、一応陸相内諾をみたのであった。

一、陸軍大臣の断乎たる決意により、すみやかに事態を収拾して維新に邁進すること

二、皇軍相撃の不祥事を絶対に惹起せしめざること

三、軍の統帥破壊の元凶をすみやかに逮捕すること

四、軍閥的行動をなしきたりたる中心人物を除くこと

五、主要なる地方同志を即時、東京に招致して意見を聞き、事態収拾に善処すること

六、前各項実行せられ、事態の安定を見るまで決起部隊を現占拠位置より絶対に移動せしめざること |

さて、反乱軍によって包囲された陸相官邸では、川島陸相からの電話の招きにより、午前八時ごろに早くも軍事参議官(前教育総監)真崎甚三郎大将が、軍服姿もいかめしく緊張したおももちでかけつけだ。

皇道派の総帥と自他ともに任じていた真崎大将は、すでにこの日の未明四時半ごろに、世田ヶ谷の自宅で青年将校の一味で右翼浪人の亀川哲也の来訪を受け、反乱決起の内報を聞いて万事承知していた。

しかも、彼は亀川から、

「決起将校はいずれも閣下のご出馬を待望しております。どうか昭和維新断行のためによろしくご尽力を願います。閣下の手で時局を収拾されるよう、一同、希望しております……」

と、ひそかに懇請(こんせい)されていたのだった。

それから冬の夜の明けるまでの数時間、老将軍の胸中は、

「青年将校にかつがれて天下を取るか? それとも青年将校を叱って決起部隊を解散させるか?」

と深刻に迷ったことであろう。

しかし、陸相官邸にいち早く駆けつけた真崎大将は、待ちうけた決起将校のスポークスマン格の磯部から、決起の趣旨と武力行動の概要について報告を受けたうえ、決起趣旨の貫徹につき努力するよう懇請された。

すると彼は、真剣な表情にかすかな微笑をたたえながら、諸君の精神はよくわかっとると意味深長な言葉をもらした。

それから、気の毒なくらい大きなショックを受けて心身ともに衰弱した川島陸相をまじえて、真崎大将は決起将校の要望事項と決起者の氏名表などを閲読(えつどく)しながら協議を重ねたうえ、

「自分はこれから諸君の要望にそって善後処置に取りかかることにしよう」と大きくうなずいた。

そして、川島陸相と相前後して自動車で宮中へ参内し、緊急召集された軍事参議官会議に出席した。

この歴史的瞬間に立った真崎大将の奇怪な言動は、二・二六事件をめぐる最大の謎の一つとして、戦後に、同大将の病死した後までも釈然(しゃくぜん)としない点が多い。

老将軍は二・二六事件の首謀者と、いったいどの程度に共鳴、協力していたのであろうか?

また真崎大将は、昭和維新断行について、はたしていかなる信念と決断を、持っていたのであろうか?

事件後二十年以上もたってから、はじめて遺族有志の手で発表された故磯部浅一(昭和十二年八月十九日銃殺刑執行)の「獄中手記」をみると、当時の模様を、つぎの通りなまなましく綴ってしる。

これはおそらく現場の真実の情景であろう。

「――歩哨の停止命令をきかずして、一台の自動車がすべり込んだ。余が近ずいてみると真崎将軍だ。

『閣下、統帥権干犯の賊類を討つために決起しました。情況をご存知でありますか』という。

『とうとうやったか、お前たちの心はヨオークわかっとる、ヨオッークわかっとる』と答える。

『どうか善処して頂きたい』と告げる。

大将はうなずきながら官邸内に入る。門前の同志とともに事態の有利に進展せんことを祈る……」 |

かくて午前十時ごろ、真崎大将は宮中に参内するや、まず、侍従武官長室で先着の川島陸相に向かい、

「決起部隊はとうてい解散しないであろう。

こうなった上はご詔勅(しょうちょく=天皇のお言葉)の渙発(かんぱつ=布告)を仰ぐほかはなかろう」

と強く進言し、さらにその席にいあわせた軍事参議官の荒木貞夫、阿部信行、林銑十郎各大将にもこの意見を力説して同調を求めたといわれる。

しかし、日ごろは国体明徴問題などきわめて強硬な発言をする陸軍の長老連中も、さすがに重臣の大量殺害と皇軍反乱という、驚くべき非常事態に直面しては、ただ、とまどうばかりで、断乎たる決戦を行なう勇気も気魄(きはく)も欠けていた。

いましばらく反乱軍のようすをみてから、打つ手を慎重に考えるべきであろう、いますぐ天皇にたいして「維新大詔」の詔発を要請することはあまりにおそれ多い――という常識論がめずらしく将軍連中の心理を支配したようであった。

しかし、この未曾有の日本改造革命の進行する真最中のこのような生ぬるい態度は、結局、いわば優柔不断な責任回避でもあった。

すなわち、陸軍の長老たちは、宮中に参内しながらムリをしてもぜひ天皇に拝謁を願い出ることもせず、侍従武官長室にて、いかにもアイマイな態度で小田原評定を重ねるばかりであった。

その結果、反乱軍の忠君愛国の趣旨と行動を一応みとめながら、興奮した決起将校たちを、慰撫(いぶ)して、これ以上の事件の進展をくいとめるために、各軍事参議官は合議のうえ、「陸軍大臣告示」の草案をまとめた。

それは川島陸相のもとで極秘の告示命令となり、その日の午後三時三十分に、東京警備司令部から、ガリ版刷りで各部隊へ配布された。

陸軍大臣告示(原文のまま)

一、決起の趣旨に就いては天聴に達せられたり

二、諸子の行動は国体顕現(けんげん)の至情に基(もとず)くものと認む

三、国体の真姿顕現(弊風(へいふう)をふくむ)については恐懼(きょうく)に堪えず

四、各軍事参議官も一致してこの趣旨により邁進することを申合せたり

五、之れ以上は一に大御心(おおみこころ)に待つ |

この奇怪な「陸軍大臣告示」は当時、陸相官邸に頑張っていた決起将校代表にたいしてはとくに山下奉文少将を派遣して口頭で伝達された。

これを聞いた決起部隊は大いによろこび、いよいよ「維新大詔」の渙発もちかいというきわめて有利な情報判断をした。

ところが、翌二十七日午後より形勢は一変して、決起部隊は騒擾(そうじょう)部隊とレッテルをつけ変えられてしまった。

さらに二十八日には、正式に反乱部隊として討伐の奉勅命令がくだったのであった。

川島陸相も各軍事参議官も優柔不断でぐずぐずしている間に、天皇から不満の内意が伝えられたために、彼らはにわかに態度を変えて、遅まきながら第三日目に反乱軍の討伐へ踏み切った。

だが、反乱軍の行動を是認した二十六日付の「陸軍大臣告示」は決して取り消されず、そのままだった。

かくて、昭和維新はついに成らなかったのである。

七 top

二・二六事件には表裏ともにいろいろ意外な副産物の怪事件が続出したが、その中で一番世間をビックリ仰天(ぎょうてん)させたのは、雪の朝の反乱で真っ先に血祭りに上げられた首相岡田啓介海軍大将が、反乱軍に襲撃占拠された麹町永田町の首相官邸の奥深く、じつは女中部屋の押し入れの中でぶじに生き残っていたビッグ・ニュースであった。

血なまぐさい重臣の大量殺害という黒い恐怖の霧が立ちこめる中で、まったく息づまるような不安と疑惑におののいていただけに、この岡田首相生存の朗報には、「まあよかった!」と全国民がホッと愁眉をひらいたものだった。

しかしながら、あの四年前の五・一五事件に、同じ首相官邸で、ピストルを片手に血相変えた青年将校たちを相手にして悠然と、「話せばわかる!」と叫んでたおれた犬養毅(いぬかいつよし)老首相の悲壮な最期とくらべると、女中部屋へ逃げ込んで命びろいした岡田首相の幸運は、いかにも武人らしくないわびしいものであったともいえるだろう。

また、「生きている首相」を「即死」と全国民の前に発表した陸軍省当局の狼狽(ろうばい)ぶりも思いやられて、まったく国民大衆は悲喜、明暗こもごもといった矛盾した気持であった。

ではいったい、どうしてこんな悲喜劇的な出来事が起こったのであろうか?

まず記録の上からみると、二月二十六日未明、柴原中尉らの指揮する決起部隊約三百名が永田町の首相官邸を襲撃して以来、官邸は占拠されてしまったので、岡田首相の死体を検視、確認することは陸軍当局にもできなかった。

また、官邸警備の村上巡査部長以下警官四名も、ピストルを撃ち尽くして、いずれも壮烈な殉職を遂げたので、岡田首相殺害の確報を警視庁へ知らせることはできなかった。

一方、若い青年将校連中はかねて岡田首相に面識あるものはなくて、ただ新聞写真などでその顔を覚えている程度にすぎなかったから、あの異常に緊張、興奮した殺気あふれた雰囲気の中では、顔つきも年齢もきわめてよく似た寝間着姿の老人を岡田首相と誤認したことは、むしろあたり前であったろう。

じつは当時、われわれ新聞記者たちでさえあの広い首相官邸の奥の間に、顔も年齢も岡田啓介首相にそっくりの老人が、もう一人住んでいようとは夢にも思わなかった。

この哀れにも首相の身代わりになって惨殺された老人は、岡田首相の義弟で私設秘書官の予備陸軍歩兵大佐松尾伝蔵氏であった。

松尾大佐は、岡田首相の身辺の世話をみるために官邸に寝泊まりして、いわば兄弟仲よく静かに暮らしていたわけだ。

これこそ、世界革命史上にもおそらく比類ない「事実は小説よりも奇なる」めずらしい実例であろう。

そんなわけで、反乱の第一日には、岡田首相は完全に「殺された」ものとみとめられて、だれも疑うものはなかった。

したがって、二十六日夜八時十五分、陸軍省の最初の発表――いわゆる十五時間おくれの第一回発表にも、

「本日午前五時ごろ、一部青年将校らは左記個所を襲撃せり、首相官邸(岡田首相即死)……」

と、まことにハッキリと明記されていた。

だが、意外にも岡田老首相は生きていたのだ! それは無残にも同じ時刻に襲撃されて本当に殺害され、即死した内大臣斎藤実(まこと)子爵、大蔵大臣(元首相)高橋是清(これきよ)子爵、陸軍教育総監渡辺錠太郎大将たちの悲運を思うと、まことにくすぐったいような皮肉な印象をかくすことができなかった。

また、岡田首相即死の報に驚き嘆いた内閣は、二十六日午後、た危ちに総辞職を内定して、後藤文夫内相が内閣総理大臣臨時代理をおおせつけられたと正式発表した。

そして同夜半おそく、正確にいうと翌二十七日午前一時三十分、彼が宮中に参内して天皇に閣僚全員の辞表を奉呈したことも、今日から考えるとずいぶんあわてた話である。

天皇はこの朝から殺された重臣を深くいたみ悲しんで、青年将校のテロ行動にも、軍首脳部の優柔不断な態度にも、大きな怒りを感じていたといわれる。

それはみずから「尊皇討奸」をさけんで決起した青年将校一味にとっては致命的な「聖慮(せいりょ=天子の考え)」であり、また、昭和維新という名の天皇制日本革命は、その奇妙な矛盾と取りかえしのつかない盲点をさらけだした。

忠君愛国の志士をもって任じていた彼らは、いわば天皇をかつぎながら天皇に嫌われたのだった!

なんという悲惨な誤信であろう!

(それだからこそ、二・二六事件の原動力となった黒幕的革命家磯部浅一は、獄中で天皇を不甲斐なく思いつめてうらんだ手記を残した。これは後述する)

かくて、反乱平定直後の昭和十一月三月一日付の日本全国の朝刊新聞は、「岡田首相生存」のビッグ・ニュースをデカデカと掲載して、大きな反響をまきおこした。

それは「内閣発表」の形式でつぎの通り述べていたが、発表時間は二月二十九日午後四時五十八分で、その内容はまことに劇的なエピソードであった。

「今回の事件にさいして、岡田首相は官邸において、遭難せられたものと伝えられ、(冗談ではない! 二月二十六日付の権威ある唯一の陸軍省発表ではないか!――筆者注)まことに痛惜に堪えぬ次第であったが、はからずも今日まで首相と信ぜられていた遭難者は義弟の松尾大佐であって、首相は安全に生存せられていたことが判明した。

昨朝、首相はまず後藤臨時代理を経て闕下(けっか=天子)に辞表を奉呈し、同夕刻、参内して奉伺するとともに、今回の事件にたいし宸襟(しんきん=天子のお心)を悩まし奉り恐懼に堪えざる旨、深くお詫びを申し上げたところ、優渥(ゆうあく)なるご沙汰を拝し、恐懼感激して御前を退下したのである。

ついで後藤内務大臣にたいし、内閣総理大臣臨時代理被免の辞令が発せられた」 |

一方、「岡田首相即死」の重大誤報の責任者であった陸軍省でも、同日付でつぎのような奇妙な訂正発表を新聞、通信社にたいして行なった。これは、じつに取り乱した軍当局にとっては泣き面に蜂のような醜態であった。

| 「二月二十六日午後八時十五分、陸軍省発表中、岡田首相即死とあるはこれを取り消す」 |

だが、これらの発表だけでは、どうして岡田首相が生き残ったかという真相はあきらかにならず、いろいろな流言やデマが、新聞記者の間にも高まって世間へ広く流布されたのは当然であった。

それで三月五日午後九時半になり、はじめて「総理大臣秘書官発表」の形式で、つぎの通り岡田首相の「死の首相官邸」脱出の模様が公表された。

それは、今日流行のいかなるスリラー推理小説も顔負けするような興味ふかい事実であった。

いま読みなおしてみても、じつに面白いから参考のために引用しよう。

「二月二十六日早暁、官邸が反乱軍の襲撃を受くるや、おりから日本間に就寝中の岡田首相は、松尾大佐および村上、土井両護衛警官とともに日本間の奥の方に難を避けられたところ、彼らは松尾大佐をたおしてこれを首相と誤信し、それ以上捜査しなかったため、首相はついにぶじなるを得られたのである。

首相のぶじなることは間もなく私(岡田首相女婿の迫水久常(さこみひさつね)秘書官)にわかったので、速やかに、官邸より出そうと努めたが、反乱軍の警戒厳しく、ついに遺憾ながら同夜はその目的を達することができなかった。

しかして翌二十七日午後にいたり、弔問者の出入りが許されたので、男ばかり十二名の弔問客にまぎれてぶじ、官邸を出てもらうことができた。

このときの服装は、モーニングの上から外套を着し、マスクをかけていた。

この間、首相は警戒のため派遣せられた憲兵の犠牲的な掩護の下に、日本間の一室に安全にしておられたのであって、ときに二、三の兵士の目に留まったこともあるようであるが、別に咎(とが)められることもなく、ぶじに経過したのである。

二十七日午後、官邸を出てひとまず知人の淀橋区下落合三丁目の佐々木久二氏宅に落ちつかれ……云々」 |

とあった。

ではいったい、早耳の大新聞社では、いつごろこの首相生存の秘密をかぎつけたであろうか?

記録によると、反乱第二日の二月二十七日夜までに、新聞社にはまだ岡田首相生存のニュースははいっていなかったようだ。

なぜならば、二月二十八日付朝刊の朝日新聞社会面には皮肉にも「首相即死」の記事が掲載されていたからだ。

淋しいお通夜 岡田・斎藤の両邸――

岡田前首相の遺骸は二十七日午後二時五十分、消え残る雪をふんで官邸から淀橋角筈(つのはず)一ノ八七五の私邸へ移された。

二年前の七月四日、首相の印綬を帯びて裏町の私邸を出て行った岡田さんの帰宅である。

正式の発喪(はつも=死の公表)はされていないので、二十七日夜は弔問客もなく、近親の人々数名だけが佗びしく坐っているばかり。

花輪もなく、玄関に自動車さえ一台もない。陸相、内閣書記官長、満鉄総裁各代理の焼香がなされた。

あとからかえりみると、当時六十九歳の奸人物の海軍長老だった岡田啓介大将は、「生きながら死者扱いにされてお通夜とお焼香をうけた」ただ一人の現職首相の珍記録を昭和史上に永く残したわけである。

八 top

いわゆる「君側の奸臣(かんしん)」を実力によってたおして、天皇親政の昭和維新の実現をめざした二・二六事件の決起部隊の指揮をとった、革新的青年将校一派は、中心人物の歩兵第一旅団副官香田清貞大尉と歩兵第三連隊第五中隊長野中四郎大尉の各三十四歳を最年長として、あとを三十歳以下の中尉と二十四、五歳の少尉が大半をしめ、最年少は歩兵第一連隊付の二十三歳の林八郎少尉であった。

彼らはみな、強烈な愛国心に燃えた成績優秀な青年将校たちであり、謹厳な軍人の子弟が多かった。

とくに注目されるのは、彼らは陸軍士官学校を卒業後、陸軍少尉に任官して各連隊へ配属されるや、学業抜群、志操堅固の模範将校のホープとしてあこがれの的である、晴れの連隊旗手を勤めたものが多かった。

ことに竹島中尉は、昭和三年に陸軍士官学校を卒業したときは首席で恩賜の軍刀を授けられた秀才であり、また、決起部隊の総指揮役の安藤輝三大尉は、東京麻布にあった歩兵第三連隊の第六中隊長として、同連隊付の秩父宮とは陸軍士官学校以来の長い、深い関係があって信任があつく、彼の抱いていた革新思想には、殿下もかねてよりひそかに共鳴していたといわれる。

秩父宮が連絡将校の坂井直中尉を通じて、安藤大尉に対して、

「もしも決起のさいは、一個中隊の兵を率いて迎えに来いよ」

といわれたという話は、いまでは有名な伝説となっている。

彼らは急進的な国家革新の決意と意気に燃えながら、民間のいわゆる右翼、愛国団体の壮士のように大酒をあおって大言壮語する粗暴な連中とはまったく人間がちがっていたようだ。

彼らはむしろ平常は生真面目で口が重く、いわゆる正義感の旺盛な硬骨漢ではあったが、情誼(じょうぎ=真心)にあつくて部下を愛することが強く、下士官たちから深い信頼と尊敬をあつめていたものがめだった。

たとえば歩兵第三連隊の中隊長として、一番多数の部隊(九百数十名)を率いて決起した安藤輝三大尉のごときは、日蓮宗の熱心な信者で、農村出の部下の貧しい兵士のために給料の大半をさいてあたえるなど思いやりが深く、日ごろから部下より絶大な信頼をうけていた。

それで彼は、早くより第一師団麾下部隊を中心とする革新的青年将校の指導的立場にあり、「もし安藤が起てば三連隊は動く」とまで同志の間で期待されていたそうだ。

しかも彼は、昭和維新の決行の時機と方法についてはあくまで慎重であり、即時決行を叫んだ民間側の磯部浅一、村中孝次と現役側の河野寿大尉、栗原中尉たちとは意見を異にして自重論をとなえたが、ついに同志の熱情に動かされて昭和維新の捨て石たらんと覚悟をきめて同意した。

この信念の強い安藤大尉が決行に踏み切ったときこそ、二・二六事件の導火線に点火されたときであるといわれる。

また、決起将校中最年長の歩兵第一旅団副官香田大尉も日蓮宗の信者で、つねに法華経を愛誦していた、いわゆる不言実行型の信念の強い人物であった。

永田軍務局長を刺殺した相沢中佐事件を裁く軍法会議の判士長(裁判長)に、同旅団長佐藤正三郎少将が任命されて以来、私は数回にわたり青山南町の歩兵第一旅団司令部で香田大尉と会見したことがあったが、彼はきわめて丁重な態度と物静かな口調で新聞記者の私を迎えて、大変に好感をあたえた。

彼からは、いわゆる時世に悲憤慷慨(こうがい)して昭和維新を呼号する豪傑気どりの志士くさい言動はまったくくみとれなかった。

それだけに、事件鎮定後に陸軍省発表の反乱軍将校の氏名リストの筆頭に香田大尉の名前を発見したとき、本当にビックリしたのは決して私だけではなかったはずである。

相沢事件の担当記者として、私はまったく半信半疑で温厚な彼の面影を浮かべたものであった。

要するに、二・二六事件を計画、実行した指揮将校たちは、血気さかんな若い青年将校ではあったが、決して思慮分別のあさい、粗暴な、若気のいたりの単純な暗殺、破壊行動であるとは断言できないと思う。

しかも、彼らの烈々たる憂国の熱情と尽忠尊皇の悲願は、いずれも昭和維新の実現のための捨て石たらんとするものであって、だれ一人として、決起後にみずから軍政府の要位について天下に号令せんと欲するような西洋流の野心的な革命家はいなかった。

それゆえ、昭和六年十月に発覚して、未然に阻止された奇怪な幕僚ファッショ的クーデター陰謀の十月事件で、荒木貞夫大将を首班にかつぎ、みずからは内相や警視総監の地位をそれぞれ約束していた橋本欣五郎中佐(当時、参謀本部ロシア班長)、長勇(ちょういさむ)大尉(当時、北支軍参謀)一派の強引な権勢欲につかれた自称革新軍人連中とは、その計画も人柄も全然ちがっていたわけである。

では、これらの邪念も私欲もない謹直、純情の青年将校一味は、なにを目あてにして昭和維新の必成を期していたのであろうか?

また、彼らはなぜ天皇の親任した重臣たちを残酷にもみな殺しにすることによって、いわゆる「君側の奸臣」をのぞいて「君臣一如(いちにょ=一体)」の維新の天業を成就するものと確信していたのであろうか?

それは彼らが、皇道派の総帥たる前教育総監、軍事参議官真崎甚三郎大将がかならず決起後の非常事態を収拾して、すぐにも軍政府を樹立して、昭和維新を実現するものとひそかに期待していたからだ。

その順序として彼らは、真崎大将以下の将軍連中の斡旋と、天皇の最有力の側近とされた皇弟の秩父宮少佐(事件当時、青森県下の歩兵第三十一連隊大隊長)の理解と協力によって、宮中の内外より強く天皇を動かして、晴れの「維新大詔」の渙発を待望していた。

そのためには大義親を滅すというか、あるいは泣いて馬謖(ばしょく)を斬るというか、彼らは老いた重臣たちを惨殺しても、昭和維新の血祭りとしてやむをえないとわりきっていたようだ。

ともあれ、第一段階の情勢は決起部隊にはなはだ有利に展開した。

それは皇道派の第一人者と自他ともに任じていた真崎大将が、万事、陸軍長老の間で強力なるイニシャチブをとって、決起部隊の行動と信念を大いに称揚し、「決起の趣旨については天聴に達せられたり」にはじまる陸軍大臣告示が示達されるなど、いかにも青年将校の悲願が天皇の耳に通じて、いまにも天皇より軍政府樹立の大命が降下しそうな思惑が高まりつつあったからだ。

ところが、重臣を皆殺しにして殺気だった青年将校たちの信望を一身に集めた真崎大将は、頑固一徹ながら、あんがいにも小心翼々たる正直者の老将軍であった。

彼はこの朝、いちはやく陸相官邸へ駆けつけて、血相を変えた青年将校たちに囲まれて軟禁状態にあった川島陸相を救い出しながら激励する一方、興奮した青年将校たちをなだめるように、

「とうとうやったか! お前たちの心は、ヨォークわかっとる、わかっとる」

と、いかにも自信満々たるようすで宮中へむかったものだ。

そこまでの彼は、慈父のごときたのもしい老将軍らしく、表面はいかにも堂々として立派であった。

真崎大将は、同じ皇道派の大立者の荒木大将はじめ他の陸軍長老連中が、二・二六事件突発の報をまったく寝耳に水のような形で知ったのとはちがって、いまだ夜の明けぬこの日の午前四時半ごろに、世田ヶ谷一丁目の自宅を訪ねてきた右翼浪人の亀川哲也と会見して、反乱蜂起の内報を事前に聞いて、極力阻止するどころか、かえって武者ぶるいした形跡があった。

彼は青年将校一味のクーデターによる真崎首班の軍政府の出現を予想して、大命降下にそなえて軍服に勲章を佩用(はいよう=付ける)し、いつでも天皇の御前に出られる身仕度をととのえたうえ、陸相官邸へ急行したのだ。

しかしながら、この日本未曾有の内乱勃発に直面したとき、いかに歴戦の名将軍といえども戸惑うことはむしろ人間として当然であったろう。

なぜならば、軍人にとっては外敵を相手の戦争の方が長年、作戦準備に専念するだけに、周到な戦略と冷静な心構えもととのうであろうが、まるで天から降っておいたような軍隊の内乱では、いわゆる「皇軍柤撃つ」という最悪の事態も起こりかねないため、平常は日本精神のチャンピオンのような老将軍も内心はとり乱して、公明正大な言動をつい忘れがちであったとしても、責めるのは気の毒であろう。

これは戦後の公正な記録にもとづいた結果論ではあるが、どうやら真崎大将は、決起将校一同が絶対に信頼し、また衷心より期待したほど、昭和維新の必成をにないうる大人物ではなかったようだ。

これをいいかえると、彼は運を天にまかせて、彼を慕いあおぐ青年将校の必死の意気に感銘して、帝国軍人の長老として一身の毀誉褒貶(きよほうえん)をかえりみず、決起部隊といさぎよく生死をともにする覚悟を明らかにするべきであったろう。

そのためには、彼はみずからすすんで天皇に拝謁を願いでて、直接に事件の重大性と真因について奏上して、いわゆる「維新大詔」の渙発を奏請しなければならなかった。

そして、もしも、天皇がこれに反対して、逆に重臣暗殺と軍隊反乱の責任を追及し、陸軍長老たる彼の軽挙妄動を叱責した場合には、彼はむしろ決起将校一同に代わって不明の罪を謝し、明治十年の西南の役に敗れた西郷隆盛のごとく、決起将校もろとも自決したら、かえって昭和動乱史上に、ながく芳名を残したことであろう。

だが、反乱第一日の午後になって、宮中に参集して事態拾収を熱心に協議していた陸軍長老たちの先達(せんだつ=指導者)格の真崎大将も川島陸相も、天皇に不満の色が濃いという知らせを侍従武官長よりもれ聞くやいなや、まったく青菜に塩のごとく萎縮(いしゅく)してしまったようだ。

将軍連中はたがいに苦い顔を見合わせて、だれも全責任を一身に引きうけて天皇に、また決起将校代表に、堂々と面接して国家百年の大計のために是非を明らかにするような気魄のある人物はいなかった。

ただ、目前の内乱拡大の危機を避けるだけで精一杯だった。

かくて真崎大将は、天皇をおそれて、心ならずも自重して千載一遇のチャンスを逸し、青年将校たちの必死の期待を裏切った。

また麻布の歩兵第三連隊に在任中から、安藤大尉や坂井直中尉たち革新的青年将校と親交のあったといわれる秩父宮の、天皇にたいする働きかけも、急には間に合わず、期待はずれに終った。

記録によると、秩父宮は、大正十一年十月に、陸軍歩兵少尉に任官するや、歩兵第三連隊付に補され、さらに、昭和六年十一月、大尉として陸大を卒業後、ふたたび同連隊中隊長に任命されて、急進青年将校たちと長く深い関係を結ばれたものといわれる。

秩父宮がはたして二・二六事件の首魁(しゅかい)の安藤大尉たちと、従来どの程度まで国家革新について話し合っていたかは明らかにされていないが、事件発生直後、秩父宮が勤務中の青森の歩兵第三十一連隊より無断で上京して、その軽率な行動を母親の貞明皇太后より叱られたという秘話はあまりにも有名である。

結局、皇道派の巨頭たる真崎大将が笛吹けど天皇は踊らず、決起将校の待望した「維新大詔」は、川島陸相が軍事参議官一同の承認をえて、二十六日正午ごろ、宮中より陸軍省へ電話して軍事課長村上啓作大佐に起草を命じ、同大佐はただちに部下の岩畔豪雄、河村参郎両少佐に至急、草案の執筆を下命しながら、とうとう陽の目をみずに握りつぶされてしまったといわれる。

従来、陸軍に関する天皇の勅語はすべて陸軍省軍務局の軍事課で起案することになっていたので、この当日も命令をうけた岩畔、河村両少佐が大急ぎでこの歴史的な「昭和維新」の勅語を起草していたところ、午後三時ごろに村上軍事課長が現われて、その草案を、わしづかみにして、あわてて陸相官邸へ急行したという。

それは、官邸に集まって殺気だっていた決起将校たちへ内示して、極度に興奮した彼らを慰撫するために利用されたらしい。

もちろん、これは天皇の意思ではなくて、川島陸相か、村上軍事課長の独断によるものだろうが、すでに天皇を怒らせてしまった以上、「維新大詔」どころの騒ぎではなくて、この勅語草案は永久に闇に葬られた。

その内容は反乱軍の首魁の一人である野中四郎大尉が起草、配布した狂信的な「決起趣旨書」を全面的に認めたものであり、重臣を血祭りに上げて、いきり立った決起将校に対して、

「大詔はまさに渙発されんとしているが、内閣が辞表を出していて副署ができないためおくれている」

とたくみに説明されたらしい。

かくて、「尊皇絶対」を狂信した彼らは、天皇にさえソッポを向かれたわけだ。

九 top

国民大衆はもちろん、早耳の各新聞社でさえぜんぜん知らない舞台裏で、二・二六事件はこのように深刻にゆれていた。

もしも、真崎大将をはじめ陸軍長老が固く結束して、天皇に帷幄上奏(いあくじょうそう=内閣を通さず上奏する)して「維新大詔」の渙発を要請したならば、あるいは天皇はこれに同意して形勢はたちまち一変していたかも知れない。

また、皇道派の総帥たる真崎大将自身が、形勢の非を察知して保身上より決起将校の期待を裏切っても、もし彼らが名実ともに「維新義軍」の目的貫徹のため、重臣暗殺後にもっと積極的行動に出て、西洋流の民衆解放の社会革命へ踏み切っていたら、たとえ天皇の錦の御旗の争奪のために「皇軍相撃つ」ような大惨事をまねいたとしても、もっとスッキリした事態を展開したかもわからない。

しかし、決起青年将校のめざした昭和維新の目的は、「決起趣旨書」の難解な文字の羅列がしめすように、国民大衆には、まったく理解も共鳴もできないものであった。

彼らは不正不義の政党、軍閥をことごとくたおして農村の窮乏を救い、庶政を一新して肇国(ちょうこく=建国)の理想であった「君民一如(一体)」の天皇親政を実現すると呼号しながら、天皇制本来の封建的な矛盾と元老、重臣中心の側近政治の宿命を打破することは毛頭、考えていなかった。

それは彼らの考えがあまかったというよりは、むしろ幼年学校より士官学校まで一貫した「天皇の股肱(ここう=忠義の家来)」たる帝国軍人の精神教育の行きすぎた悲劇の結果ともいえよう。

すなわち、半世紀以上にわたって帝国軍人のバイブルであった「軍人勅諭」(明治十五年一月四日発布)の五ヵ条の誓いの第一に命ぜられた通り、「軍人は忠節を尽くすを本分とすべし」という天皇の至上命令をもっとも忠実に、万難を排して励行せんと企てたのが決起将校たちだったからだ。

彼らは、日本の政党の腐敗、財閥の邪悪、軍閥の堕落の現状を見るに忍びず、いわゆる軍人の本分をもっとも忠実に尽くそうと決心して、「君側の奸臣、軍賊を斬除(ざんじょ)して、その中枢を粉砕する」(「決起趣旨書」による)ために決起したのだ。

しかし、彼らの忠節はかえって、天皇のもっとも信任していた重臣を流血の中に殺してしまったのだ!

しかも彼らは、天皇より大いにその「忠節」を嘉賞(かしょう)され、「維新大詔」が渙発されることを衷心より期待していた。

かくして、彼らはみずから天皇のもっとも忠誠な股肱(ここう)であり、尽忠の臣下であり、また熱誠な味方であると固く信じこんでいたのに、実際には穏健で気の弱い天皇のもっとも好まない、過激な反乱分子とみなされ、いわゆる賊臣乱臣になり下がってしまった。

要するに、ことの理非曲直にかかわらず、天皇のいわゆる「鶴の一声」にはもっとも弱い青年将校一味は、みずから重臣へ「天誅」をくわえたかわりに、今度は天皇から悲しい「天罰」を頂戴したわけだ。

さて、反乱第二日の二月二十七日には、戒厳令が施行されて、香椎(かしい)浩平中将が戒厳司令官に任命されて、東京市内の警備は、ぞくぞく入京した、甲府、佐倉両連隊をはじめ横須賀の海軍警備隊まで到着して、厳重に固められた。

いわゆる決起部隊は、第一日の二十六日午後以来、歩兵第一連隊長小藤恵大佐の指揮下にそのまま入れられて、「麹町地区の警備を命ず」という珍妙な待遇をうけていたが、武器を棄てて神妙に原隊へ復帰せよとの連隊長の説得に服さず、相変わらず、陸相官邸を中心とする三宅坂一帯の帝都の心臓部を占拠して、「昭和維新の目的貫徹まで戦う」という不穏の形勢を強化してきたので、ついに反乱第三日の二十八日朝、天皇より伝家の宝刀を抜いた「奉勅命令」が下った。

しかし、軍首脳部の心境と対策の変化にもとづいて、決起部隊の呼称が騒擾部隊となり、さらに反乱部隊となり下がっても、決起青年将校たちの決心は断固として変わらなかった。

なぜならば、彼らには、この「奉勅命令」は、当時、正式には下達されず、彼らはかえって、大先輩の革命家北一輝の激励をうけて、あくまで天皇の維新の天業翼賛(よくさん=助ける)を狂信していたから、「奉勅命令」を利用した軍閥の謀略を粉砕すべく、討伐の包囲軍に抗戦する覚悟をあらたにした。

それで、「維新義軍」の名で、決起部隊にたいするつぎのような檄文が配布されて、ふりしきる雪の中に、いよいよ反乱軍と討伐軍の壮烈な市街戦が現出する形勢になった。

決起部隊本部から各行動部隊下士官に配布された檄文

(ガリ版刷り、二月二十八日午後配布、原文のまま)

尊皇討奸(そんのうとうかん)ノ義軍ハ如何ナル大軍モ兵器モ恐レルモノデハナイ。

又、如何ナル邪智策謀ヲモ明鏡ニヨッテ照破(しょうは)スル。

皇軍卜名ノツク軍隊ガ我が義軍ヲ討テル道理ガナイ。

大御心(おおみごころ)ヲ奉戴セル軍隊ハ我ガ義軍ニ対シテ全然同意同感シ、我ガ義軍ヲ激励シツツアル。

全国軍隊ハ各地ニ決起セントシ、全国民ハ万歳ヲ絶叫シツツアル。

八百萬(やおろず)ノ神々モ我ガ至誠ニ感応シ加護ヲ垂レ給フ。

至誠ハ天聴ニ達ス、義軍ハ飽(あ)クマデ死生ヲ共ニシ昭和維新ノ天岩戸(あまのいわと)開キヲ待ツノミ。

進メ進メ、一歩モ退クナ、一ニ勇敢、二ニモ勇敢、三ニ勇敢、以テ聖華ヲ翼賛シ奉レ。

昭和十一年二月二十八日

維新義軍 |

もうこのころには、反乱第一日の千両役者であった真崎大将も川島陸相も、二・二六事件の舞台裏より姿を消してしまって、宮中も政府も軍部も、天皇の勅命の下に皮肉にも一体となり、数万の大軍を出動させてでも、頑強な反乱軍の武力討伐にふみ切ることを決意した。

かくて二十八日夜より二十九日朝にかけて、つぎのような戒厳司令部発表が新聞とラジオのために行なわれ、さすがにツンボ棧敷におかれた全国民を驚かせ、心配させたものだ。

〔戒厳司令部発表第三号〕 (二月二十八日午後十時三十分)

一、一昨二十六日早朝、騒擾を起こしたる数百名(実際は約一千四百七十名であるのをごまかしている――筆者)の部隊は目下、麹町区永田町付近に位置しあるも、これに対しては戒厳司令官において適応の措置を講じつつあり

二、前項部隊以外の戒厳司令官隷下の軍隊は陛下の大命を奉じて行動しつつありて軍紀厳正、志気また旺盛なり

三、東京市内も麹町区永田町付近の一小部分以外は平静なり、またその他の全国各地は何等の変化なく平穏なり |

〔戒厳司令部告諭第二号〕 (二月二十九日午前六時二十分)

本職はさらに戒厳令第十四条全部を適用し、断固南部麹町区付近において騒擾を起こしたる反徒の鎮圧を期す、

然(しか)れどもその地域は狭小にして波及大ならざるべきを予想するを以て、官民一般は前告諭に示す兵力出動の目的をよく理解し、特に平静なるを要す

戒厳司令官 香椎浩平 |

〔戒厳司令部発表第四号〕 (二月二十九日午前六時二十五分)

二月二十六日朝、決起せる部隊に対しては各々その固有の所属に復帰することを各上官よりあらゆる手段を尽くし、誠意を以て再三、再四説諭したるも、彼らはついにこれを聴き容るるに至らず、

そもそも決起部隊に対する措置のため、時日の遷延(せんえん)をあえて辞せざりしゆえんのものは、もしこれが鎮圧のため強硬手段をとるにおいては流血の惨事あるいは免(まぬが)るる能(あた)わず。

不幸かかる情勢を招来するにおいては、その被弾地域は誠に畏(かしこ)くも宮城をはじめ皇、王族邸に及び奉るおそれもあり、かつその地域内には外国公館の存在するおり、かかる情勢に導くことは極力これを回避せざるべがらざるのみならず、皇軍互いに相撃つが如きは皇国精神上、真に忍び得ざるものありしに因るなり。

然れども徒らに時日のみを遷延せしめて、しかも治安維持の確保を見ざるはまことに恐懼(きょうく)に堪えざるところなるをもって上奏の上、勅を奉じ現姿勢を撤し各々所属に復帰すべき命令を昨日、伝達したるところ、彼らはなおもこれに聴かず、遂に勅命に抗するに至れり、事すでにここに致る、遂に已むなく武力をもって事態の強行解決を図るに決せり、

これに関し不幸兵火を交うる場合においても、その範囲は麹町区永田町付近の一小地域に限定せらるべきをもって、一般民衆は徒らに流言蜚語にまどわされることなく、勉めてその居所に安定せんことを希望す。 |

〔戒厳司令部発表〕 (二月二十九日午前七時十分)

万一、流弾あるやも知れず、戦闘区域付近の市民は次の様御注意下さい。

一、銃声のする方向に対して掩護物を利用し難を避けること

二、なるべく低いところを利用すること

三、屋内では銃声のする反対側にいること

四、立退区域=市電三宅坂から赤坂見附、溜池、虎の門、桜田鬥警視庁前、三宅坂を結ぶ線は戦闘区域になるから立ち退きのこと、この区域内には、国会議事堂、霞ヶ関離宮、閑院宮邸、外務省、警視庁、府立一中等がある……(以下略) |

かくて、反乱の第四日――二月二十九日未明から有力な兵力の討伐部隊は、四方八方より反乱軍を包囲して武力弾圧の作戦行動を開始した。

私は朝日新聞社会部記者として、切迫した皇軍相撃つ市街戦の実況を目撃、報道するために、前日夕刻より写真班をともない、三食分の食糧を用意して、社旗を立てた自動車で四谷見附を迂回して、国会議事堂と三宅坂をすぐ眼下に眺める四谷一丁目の電停角に立つ東京電力の変電所になっていた大きな三階建てのビルにようやくたどり着き、その屋上に陣どって、酷寒の一夜を外套とセーターにくるまって緊張して明かした。

暗い雪空の下、暁の薄明かりがさしたころ、戦車数台がゴトゴト近づいてきた。私は思わず息をのんで、刻々迫る壮烈な反乱軍討伐戦をいまか、いまかと待ちかまえていた。

だが――幸か不幸か、新聞記者としては残念ながら、市街戦ははじまらず、一発の銃声も聞こえなかった。ただ、にわかに飛来した数機の軍用機の上から、また三宅坂より議事堂周辺をさかんに示威行動していた戦車群の砲塔から、まるで白雪のごとくたくさんの降伏勧告ビラが撒布されて、空中にも、交通の絶えた路上にも舞い散り、異様な印象を私にあたえた。

そのビラにはつぎの通り印刷されていた。

下士官兵ニ告グ

一、今カラデモ遅クナイカラ原隊へ帰レ

二、抵抗スル者ハ全部、逆賊デアルカラ射殺スル

オ前達ノ父母兄弟ハ国賊トナルノデ皆泣イテオルゾ

二月二十九日

戒厳司令部 |

また、同時刻ごろ、反乱軍のたてこもった議事堂と陸相官邸の周辺に、彼らによくわかるように、芝田村町の飛行館屋上から大きなアドバルーンが雪空に高く揚げられて、「勅命下る! 軍旗に手向うな」 の大文字がフワリフワリと寒風に震えていた。

いっぽう、午前八時五十五分から東京中央局のラジオ放送(当時はJOAKと呼んでいた)は、歴史的な「兵に告ぐ」と題する香椎戒厳司令官の帰順勧告を電波にのせて、くり返しさけんでいた。

「勅命が発せられたのである。すでに天皇陛下のご命令が発せられたのである。(中略)

この上お前たちがあくまでも抵抗したならば、それは勅命に反抗することとなり、逆賊とならなければならない。

正しいことをしていると信じていたのに、それが間違っておったと知ったならば、いたずらにいままでのいきがかりや義理上からいつまでも反抗的態度をとって、天皇陛下にそむき奉り、逆賊としての汚名を永久に受けるようなことがあってはならない……」 |

反乱鎮圧に乗り出した軍当局の反乱下士官兵に対する切り崩し戦術は、たちまち効を奏した。

まず、二十九日午前十時前後から参謀本部付近で、機関銃を有する兵隊約三十名が帰順したのを皮切りに、ついに兵火を交えることなく午後二時ごろまでに全部帰順して、四日間にわたる大反乱はまったく鎮定された。

では昭和維新の実現に失敗した、「尊皇討奸」の熱血に燃えた決起青年将校たちはいったい、どうしたのか?

彼らは結局、真畸大将はじめ日和見(ひよりみ)主義の軍長老に裏切られ、また絶対視した天皇にも裏切られ、さらに部下の下士官兵一千数百名にも逃げだされて裏切られ、いまや名実ともに孤立無援の絶体絶命の窮地におちいった。

かくて、反乱軍の首魁、香田、安藤両大尉以下幹部将校ら二十二名は陸相官邸で、総自決か公判闘争か、悲痛な論争を重ねたあげく、午後になって野中四郎大尉のみ別室で轟然一発、ピストルで単独自決したが、犬死にをきらった他の二十一名は、あくまで「獄中闘争」の決意をあらたに燃やして、夕刻までに、全員が悠然と多数の憲兵の手で逮捕された。

そして彼らは、輝かしい帝国軍人の誇りも空しく軍服の肩章と襟章をもぎ取られたうえ、渋谷宇田川の代々木練兵場裏手の古めかしい東京陸軍衛戍(えいじゅ)刑務所へ護送されて、氷のように冷たい鉄窓につながれたのであった。

それから半年後に、これらの青年将校と元将校の囚人たちは、いずれも特設された東京陸軍軍法会議で、非公開の秘密裁判にかけられたのち、昭和十一年七月五日、極刑の判決を言い渡された。

そして上告も、訴願も一切許されず、わずか一週間後の七月十二日朝、香田大尉以下十五名の第一次処刑が銃殺により執行された。

ただし、村中、磯部両名のみは、皇道派革命分子の根だやしの策謀から、一年間もおくれて翌十二年八月十九日、国家革新運動の大立物たる北一輝、西田税両人もろとも銃殺刑を執行された。

かくて全日本を震撼した二・二六事件の幕は閉じたが、秘密裁判であわてて大量処刑された青年将校の亡霊は天皇をうらみ、将軍を呪いながら、二十五年後の今日にいたるもいまだに浮かばれず、奇怪な謎を秘めている。

それはつぎに述べる。

十 top

昭和三十五年十月十二日、秋も深まったさわやかな水曜日の午後三時半ごろ、東京の日比谷公会堂で開かれた都選挙管理委員会と公明選挙連盟共催の三党首立ち会い演説会の壇上で、社会党委員長浅沼稲次郎氏(六十一歳)が、千数百名の聴衆とテレビ・カメラとラジオ・マイクの寸前で暗殺されたテロ事件は、日本中を愕然(がくぜん)とさせた。

しかも犯人は児島高徳(こじまたかのり=御醍醐天皇時代の天皇主義の武将)や、吉田松陰や西郷隆盛や、ヒトラーを深く尊敬するという、絶対天皇主義の愛国少年山口二矢(十七歳)の狂人的な一人一殺の右翼テロであると判明したので、世間は

いっそうビックリした。

それは戦前の軍国主義の狂乱時代に、日本の政界と社会を衝動した一人一殺の血盟団事件(昭和七年)や犬養(いぬかい)首相を暗殺した五・一五事件(同年)、陸軍統制派の実力第一人者永田鉄山中将を斬殺した相沢三郎中佐事件(昭和十年)、斎藤実(まこと)内大臣、高橋是清蔵相以下重臣を大量殺傷した二・二六事件(昭和十一年)などの、流血走馬灯のごとき一連の昭和暗殺譜を二十五年ぶりになまなましく思いおこさせる事件であった。

それで、新聞、ラジオ、テレビがいっせいに「テロ時代来る!」とヒステリックに騒ぎ立てたのもむりはなかった。

さる六月の日米安保条約改定阻止の左翼デモの集団暴力に対抗して、ついに右翼テロの古風な一人一殺の暴力が荒れ狂いはじめたのだ!

歴史はくりかえす――と私は二十五年前の暗殺と反乱の各事件を回想して、まことに感慨無量であった。

この「昭和動乱史」の記録こそは、読者諸君に貴重なドキュメント的読み物として無限の興味をそそるものと信じている。

この晴天の霹靂(へきれき)にも似た浅沼暗殺事件について、海外の反響はきわめて日本に不利であった。

たとえば英国のロンドン・タイムス紙は、「日本における民主主義の将来は絶望的と思われるにちがいない」と論じ、また米国の各新聞はペンをそろえて、「日本の民主主義はまだ借り物であり、戦前の軍国時代の右翼テロが復活した」と難じている。

さらにフランスや西独の新聞までがいちように、「公衆の面前で白昼堂々と白刃をふるって政党党首を刺殺した日本人の残忍性」を酷評した。

しかし、日本国内の反響はかならずしも一定せず、ことに戦後、長いあいだ鳴りをひそめていた、いわゆる愛国右翼団体はいっせいに拍手喝采(かっさい)して、この十七歳の少年テロリストを白虎隊の勇士のごとく称揚し、また尽忠愛国の志士のようにあつかい、「赤化社会党」の浅沼委員長が山口少年の白刃に刺殺されたのは「天罰」であり、「安保デモの集団暴行を指揮した当然の報い」であると称号したものだ。

私は新聞紙上で、犯人山口二矢が十七歳の少年に似合わず、落ちついたゆうゆうたる心境を取り調べの係官に吐露したつぎのような言葉を知り、思わず慄然(りつぜん)とした。

それはちょうど二十五年前の夏の白昼、永田軍務局長を「天誅(てんちゅう)!」と叫んで斬殺した相沢中佐の「尊皇討奸(そんのうとうかん)」の心境と、いみじくも相通ずるものがあったからだ。

「――社会党は、国家のためにならないものだと信じていました。

社会党はけっきょく、ロシア革命のときに政権を共産党にわたす役をやったケレンスキー内閣の日本版になると考えたからです。

私は安保闘争でこの考えに確信をもち、浅沼氏のほかにも、野坂日共幹部会議長、小林日教組委員長もやらねばならないと思い、ねらっていました……」 |

また山口少年の自宅の裏庭には、必殺の空手を練習していたワラをまいた一本の太い杭が立っていたが、その角柱の両面にはそれぞれ「神州不滅」「皇紀二千六百二十年」という文字が墨で大書されて残っていた。

しかも、彼が凶行当時着用していた古ぼけたジャンパーのポケットに入れた一冊の中型の手帳には、黒インキでつぎのような和歌二首が書きこまれていた。

「国ノ為、神州男子ハ晴レヤカニ、ホホエミ行カン死出ノ旅」

「大君ニ仕エマツレル若人ハ、昔モ今モ心変ラジ」 |

私がこれらの事実を知って、しみじみと痛感したことは二十五年前の血盟団の一殺多生(いっさつたしょう)の精神と、二・二六事件の青年将校たちの昭和維新をめざす殉国捨身(じゅんこくしゃしん)の覚悟がいまだ亡びず、民主日本の今日に生きながらえているということであった!

それから、三週間たった十二月二日夜、冷たい秋雨が降りそぼる八時半ごろ、東京練馬の少年鑑別所に収容されたばかりの浅沼暗殺犯人山口二矢は、独房内で首つり自殺をとげた。

その壁には、歯みがき粉を水でといて、「七生報国、天皇陛下万歳」と指先で書き残されてあった。

私はこの秋雨の蕭々(しょうしょう)と降る深夜十二時すぎ、書斎で奇しくも二・二六事件の記録を調べながら原稿を執筆していたとき、突然、ラジオ放送の臨時ニュースで意外な山口少年の自殺を知り、まるで胸を突かれたように驚いた。

そして、重苦しい気持で五・一五事件や二・二六事件の悪夢のようなもろもろの思い出を偲(しの)んで、夜がふけてもなかなか眠られなかった。

私はふと、こんなことを妄想した――

二十五年前に大量処刑された決起青年将校たちの亡霊はいまだに浮かばれず、民主日本の今日もなおさまよいつづけて、十七歳の少年愛国者の山口二矢の心身に乗りうつったのではなかろうか?

なぜならば、あの当時の青年将校の物事の考え方と、二十五年後の山口少年の考え方とは、世の中の移り変わりを超越してあまりにもよく似ているからだ。

しかも、山口が凶行後、検察当局の取り調べにたいして率直に自供した内容はつぎの通りで、二・二六事件の決起将校の残した獄中手記や遺書とあまりにも相通ずるものが多いように思われた。

「――襲撃計画の目標には、小林日教組委員長、野坂日共中央幹部会議長、浅沼社会党委員長、社会党の松本治一郎氏らを選んだ。

これらの人々は日本を滅亡さす赤色革命を起こす原動力になるからだ。

自民党の河野一郎、石橋湛山の両氏も考えの中に入れ、狙ったが計画を中止した。

浅沼委員長を襲ったのは十月十二日の事件当日、三党首の立ち会い演説会が開かれるのを知ったからだ。

一人一殺の考えは大日本愛国党を脱党してからだ……。

具体的な行動を起こす決意をしたのは、自宅で短刀を見つけた十月初旬だ。

十月六、七日には明治神宮に参拝し、和歌二首(前掲)を詠んで神助を祈った。

浅沼委員長が死んだのは警視庁に連行されてから知った。

気の毒ではあったが、やむを得ない。しかし、目的は達した」 |

要するに山口少年は、昭和維新をめざした血盟団団員や皇道派の急進将校とまったく同様に、「尊皇討奸」の若い狂信者であり、「身を捨てて大義を行なう」と悲壮な覚悟をかためていたのだ。

そして、いわゆる古めかしい楠公(なんこう=楠正成)精神に深く感銘して、「七生報国」を念願し、実行したのだ!

そしてそれが、軽薄狂燥のロカビリー時代、カミナリ族の横行するスポーツとセックス万能の現代の世相をしり目に、正義感と愛国心の強烈な十七歳の山口二矢の悲しい抵抗の姿であった。

山口少年の残した歌を、もう一度、つぎに平がなに言き改めて引用してみよう。

それは二十五年前の決起将校たちの辞世と比較して、驚くほどそのムードがよく似ていることに、読者諸君もさぞ同感されるであろう。

国のため神州男子は晴れやかに、ほほえみ行かん死出の旅

ひたすらに君と民とを思いつつ、今日永(とこし)えに別れ行くなり

心身(こころみ)の念おもいをこめて一向(ひたふる)に、大内山に光さす日を

しばしして人の姿は消えぬるを、ただ捧げなん皇御国(すめらみくに)に

日は上り国の姿も明るみて、昨日(きのう)の夢を笑う日も来ん

君がため捧げて軽きこの命、早く捨てけん甲斐のある中

五月雨の明けゆく空の星のごと、笑を含みて我はゆくなり

むら雲に妨げられし世をすてて、富士の高嶺に月を眺めん

身は一代名は幾千代の命なり、義を残してぞ生甲斐にこそ

大君のために生れて大君の、ために死すべき我身なりけり

我はもと大君のため生れし身、大君のため果つる嬉しさ

身はたとひ水底の石となりぬとも、何惜しからん大君のため

我がつとめ今は終りぬ安らかに、我れかへりなむ武夫(もののふ)の道

うつし世に二十四歳の春過ぎぬ、笑って散らん若ざくら花

鬼となり神となるともすめろぎに、つくす心のただ一筋に

ただ祈りいのりつづけて討たればや、すめらみ国のいや栄えよと

国民よ国をおもひて狂となり、痴となるほどに国を愛せよ

わが魂(たま)は千代万代(ちよよろずよ)にとこしえに、厳(いか)めしくあり身は亡ぶとも |

山口二矢

香田清貞

安藤輝三

竹島継夫

対島勝雄

栗原安秀

中橋基明

丹生誠忠

坂井 直

田中 勝

中島莞爾

安田 優

高橋太郎

林 八郎

村中孝次

磯部浅一 |

十一 top

さて、本題に立ちもどって、前述のとおり、二・二六事件を計画、指揮した決起将校一味の大量銃殺は、昭和十一年七月十二日朝、代々木練兵場裏手の東京陸軍衛戍(えいじゅ)刑務所で執行された。

これよりさき、七月五日の東京陸軍軍法会議の第一次判決では、反乱罪首魁として元歩兵第一旅団副官、元陸軍歩兵大尉香田清貞以下、元将校十三名と常人四名、計十七名が死刑をいい渡された。

この元将校というのは決起当時は現役将校であったが、反乱鎮定後に逮捕されて、「大命に抗し陸軍将校たる本分に背いた」という理由で免官処分に付せられたうえ、位の返上と勲等功級記章の褫奪(ちだつ=剥ぎ取る)を命ぜられた人びとである。

また常人というのは、反乱当時、すでに軍人の身分を喪失していた村中孝次元大尉と磯部浅一元一等主計両名(いずれも十一月事件ならびに粛軍に関する意見書の怪文書事件で昭和十年八月、免官処分となる)に、さらに陸士本科中退の渋川善助をふくめていたので、純粋の民間人は日本大学出身の弁護士で湯河原の旅館に牧野伸顕(しんけん)元内府を襲撃(河野寿大尉の指揮下に入り、同大尉の負傷後、代わって指揮をとった)した水上源一(当時二十九歳)ただ一人であった。

以上の死刑囚十七名のうち、職業的革命運動家とみなされた村中、磯部両名を除いた元将校ならびに常人、計十五名は、七月十二目に銃殺刑を執行されたのである。

村中、磯部両人が分離されて処刑を延期されたのは、陸軍首脳部がかねてより青年将校を煽動して革命思想を鼓吹する黒幕の危険人物として憎んでいた、急進将校のバイブルといわれる『日本改造法案大綱』の著者、北一輝とその弟子の革命運動家西田税(元陸軍少尉、五・一五事件にも関係)両名を反乱罪首魁(しゅかい)として断罪するために、利用しようと企てたからだ。

その結果、二・二六事件には法律上、直接関係の薄かった北と西田は、村中と磯部もろともに、第一次判決処刑より一年以上もたった昭和十二年八月十九日(判決は八月十四日)に、反乱罪首魁として銃殺刑を執行された。

さて、このようなわけであったから、二・二六事件の首謀者または謀議参与、群集指揮者として、特設の軍法会議で死刑の宣告を受けた被告たちの心境はかならずしも同様ではなかった。

もちろん、彼らは昭和維新のみずから捨て石となる覚悟は固くできていたから、決して三月事件や十月事件に連座した権勢欲の強い将軍や、幕僚(陸大出の佐官級)連中の不純なクーデター計画の野心とは、同一視すべきものではない。

彼らは衷心より祖国日本の理想実現をめざして、一点の私利、私欲の邪念もなかったように思われた。

だから、昭和維新実現のために天皇の信任した重臣たちを無残にも暗殺した責任について、彼らは決して生命を惜しむつもりはなかったであろうが、しかし、血気にはやる青年将校の胸中にはあくまで

「君側の奸臣(かんしん)を除いて国体明徴に徹することが、臣子(しんし)たり股肱(ここう)たる絶対道である」

と確信していたわけだ。

さればこそ、彼らは天皇より「維新大詔」の渙発(かんぱつ=公布)を期待して、皇道派の総帥たる真崎甚三郎大将を首班とする軍政府の樹立を切望していたのである。

それをはっきりと見とどけるまでは決して死ねるものではなかった。

ところが、天皇は重臣暗殺をいたくなげいて、青年将校の暴挙を怒り、ことに真崎大将はじめ皇道派の将軍連中を前々から毛嫌いされていたので、いわゆる昭和維新の夢はたちまち破れて、皇軍反乱の悲劇はわずか四日間でその幕を閉じた。

そして、「皇祖皇宗ノ神霊、翼(ねがわ)クハ照覧冥助(めいじょ)を垂レ給ハンコトヲ」(決起趣意書)とて、昭和維新の成功を祈念した決起将校は、いも早く自決した野中四郎大尉を除いて全員、反乱軍首魁または謀議、指揮者として憲兵隊の手で一斉逮捕されて、鉄窓に収容された。

しかも弁護人もつけられず、非公開の一審制の軍法会議のスピード裁判によって事件後わずか四ヵ月半で十八名の元将校のうち、十三名もが死刑の判決を受けたのであるから、彼らの胸中にみなぎる激情はいかにも深刻であったろう。

彼らが銃殺刑の執行直前に詠んだ辞世の和歌は、既述のようにいずれも名利を求めぬ淡々たる志士の心境をしめしてはいるが、しかしながら、七月五日に死刑の宣告を受けてから、七月十二日に銃殺刑を執行されるまでの一週間の彼らの獄中での懊悩(おうのう=苦しみ)は、まことに絶望の地獄の苦しみであったろう。

なぜならば、彼らは絶対崇拝する天皇から勅勘(ちょくかん=天皇からのとがめ)をこうむり、またみずから最大の忠臣をもって任じながら、意外にも最悪の逆賊として処刑されることになったからだ!

したがって、彼らの中にはあくまで判決の不正を攻撃して自己の正義を主張するもの、あるいは反乱の失敗を反省して自己の不明を謝するもの、さらにまた忠義者を見殺しにする天皇を怨んで軍長老の無責任と裏切りを呪うものなど、さすがに木石ならぬ死刑囚の心は生死の境で乱れざるを得なかった。

大量銃殺の悲運をむかえて、東京陸軍衛戍刑務所の独房の中で、昭和維新の志士を気どる死刑囚たちは、それぞれ遺書を書き残した。

それは生前に義侠心のある看守の手を通じて、あるいは面会に来た家人の手を通じて、または死後、遺品といっしょに、合法的に、または非合法的に、獄外へ持ち出された。

そして戦中も戦後も、長い間ひそかにかくされていたが、連合軍の占領終了後、ようやく発表された。

これらの悲痛な獄中手記や遺書を丹念に読むと、奇々怪々な二・二六事件のまさに氷山の一角に触れたような気持がする。

ここにそのいくつかの記録を紹介しよう。

彼らの亡霊は、今日にいたるまで、いまだに浮かばれず鬼哭(きこく=霊魂が泣く)啾々(しゅうしゅう)たる感がふかい。

安藤輝三(元歩兵第三連隊、陸軍大尉)

公判は非公開、弁護人もなく(証人の喚請は全部却下されたり)発言の機会などもなくまったく拘束され、裁判にあらず捕虜の尋問なり。

かかる無茶な公判のなきことは知る人のひとしく怒るところなり」

「万斛(ばんこく=多大)の恨みを呑む――当時、軍当局は吾人の行動を是認し、まさに維新に入らんとせり。

しかるに果然、二十七日夜半、反対派の策動奏功し、奉勅命令(撤退命令)の発動止むなきにいたるや、全く掌を返すがごとく『大命に抗せり』と称して討伐を開始(奉勅命令は伝達されず)、全く五里霧中の間に下士官兵を武装解除し、将校を陸相官邸に集合を命じ、憲兵及び他の部隊を以て拳銃、銃剣を擬せしめ山下奉文少将、石原莞爾大佐らは自決を強要せり。

一同はそのやり方のあまりに甚しきに憤慨し自決を肯んぜず(とくに謂れなき逆賊の名の下に死する能はざりき)今日に至れり」

「叛軍ならざる理由――

(一)決起の趣旨に於て然り、

(二)陸軍大臣告示は吾人の行動を是認せり、

(三)天皇の宣告せる戒厳部隊に編入され、小藤大佐(当時、歩一連隊長)の指揮下に小藤部隊として、麹町地区警備隊として任務を与えられ、二十七日夜は配備に移れり、

(四)奉勅命令は伝達されあらず」 |

栗原安秀(元歩兵第一連隊、陸軍中尉)

「昭和十一年七月初夏の候、余輩青年将校十数士、怨(うらみ)を呑みて銃殺せらる。

余輩その死につくや従容たるものあり。世人或いはこれを目して天命を知りて刑に服せしと為さん。

断じて然らざるなり」

「余、万斛(多大)の怨を呑み、怒りを含んで斃れたり。

我魂魄(こんぱく=霊魂)この地に止まりて悪鬼羅刹となり我敵を馮殺(ひょうさつ)せんと欲す。

陰雨至れば或いは鬼哭啾々として陰火燃えん。

これ余の悪霊なり。余は断じて成仏せざるなり。

断じて刑に服せしにあらざるなり。余は虐殺せられたり。

余は斬首せられたるなり。嗚呼、

天は何故にか、かくも正義の士を鏖殺(おうさつ)せんとするや」

「そもそも今回の裁判たる、その慘酷にして悲惨なる、昭和の大獄に非ずや。

余輩青年将校を拉致し来りこれを裁くや、ろくろく発言をなさしめず、予審の全く誘導的にして策略的なる、何故にかくまで為さんと欲するや。

公判に至りては僅々一ヵ月にして終わり、その断ずるや酷なり。

政策的の判決たる真に瞭然たるものあり。すでに獄内に禁錮し、外界と遮断す、何故に然るや」

「余輩の一挙たる、明らかに時勢進展の枢軸となり、現状打破の勢滔々(とうとう)たる時、これが先駆たる士を遇するに極刑を以てし、しかして粛軍の意を得たりとなす。

嗚呼、何んぞその横暴なる。

吾人徒(いたずら)らに血笑するのみ、古(いにしえ)より狡兎死して走狗(そうく)烹(に)らる(注)、吾人は即ち走狗なるか」

(注=兎が死ねば猟犬は不要になって煮て食われる。敵国が滅びれば軍の忠臣は邪魔物として殺されるの意味)

「余は悲憤、血涙、呼号せんと欲す。余輩はかくの如き不当なる刑を受くる能はず。

しかも戮(りく)せらる、余は血笑せり。

同志よ、他日これが報いをなせ、余輩を虐殺せし幕僚を惨殺せよ。

彼らの流血をして余の頸血(けいけつ)に代わらしめよ、彼等の糞(ふん)頭を余の霊前に供えよ。

余は瞑せざるなり、余は成仏せざるなり、同志よ須(すべから)く決行せば、余輩十数士の十倍を鏖殺すべし。

彼等は賊なり、乱子なり、何んぞ愛憐を加ふるの要あらんや」 |

香田清貞(元歩兵第一旅団副官、陸軍大尉)

「南無妙法蓮華経、決起の主意は決起趣意書に示せる通りなるも、或いは伝はらざらん。

大意は天日を暗くする特権階級に痛棒を与へ国体の真姿を顕現し、国家の真使命を遂行し得る態勢になさんことを企図せるなり」

「二十五日夜より二十六日朝にわたり、歩一第十一。中隊に在りて諸準備をなす。

二十六日、午前四時三十分、首相官邸に於いて大事決行中の栗原部隊を横に見ながら、陸相官邸に至り、陸相と会見、上部工作をなす。

正午過ぎ、陸軍大臣告示を山下(奉文)少将より伝達を受く。

二十六日夜、宮殿下を除く軍事参議官全員を集め交渉をなす。同夜は同邸に在り」

「二十七日、戦時警備令下令せられ、その部隊に入る。次いで戒厳令下令せられ同部隊に入り、小藤大佐指揮官となり、麹町地区守備隊となり、完全に皇軍として認めらる。

二十七日午前、戒厳司令部に至り司令官に交渉せり。

二十七日夜、陸相官邸に於いて、真崎(甚三部)、西(義一)、阿部(信行)の三大将と交渉す」

「奉勅命令は誰も受領しあらず。安藤大尉は維新の大詔の原案を示されたり。

軍幕僚並に重臣は吾人の純真、純忠を蹂躙(じゅうりん)して権謀術策を以て逆賊となせり。

公判は全く公正ならず判決理由は全く矛盾しあり。父は無限の怨を以て死せり。

父は死しても国家に賊臣ある間は成仏せず、君国のため霊魂として活動してこれを取り除くべし」 |

竹島継夫(元豊橋教導学校、陸軍中尉)

「昭和十一年二月二十六日、皇軍未曾有の大事に参加し、ついに七月五日、反乱の罪名の許に死刑の宣告を受けたり。

顧ればこの世に生きを受けて三十年、過去は是れ一場の夢、我が三十年は悉(ことごと)く是れ非なりき。

道を求むる事無く、酔生夢死、今に至りて悔恨(かいこん)の情に苛(さいま)まれ然も及ばず。

ここに過去を悔(く)ゆるまま、思い出ずるままを書き残し、以て前車の轍(わだち=跡)を後人をして踏まざらしめんとす」

「天皇陛下に対し祟り恐懼(きょうく)に堪えず、微臣(びしん)謹んで刑に服し以て地下において御詫び申上げ祟る。

然れども微臣御上に対し祟り、一点邪心、二心無かりしを、死に臨みて言上し祟る」

「皇軍に拭ふべか参ざる汚点を印したるは、我が浅慮の致すところ、その威信を失墜したるは誠に衷心申訳なき極み、死してなお償ふべからざるものなり。

願はくば皇軍上下一層、自奮自励、その士気を作興し、その歩武を正し、以て、上(かみ)聖明に対し祟り、下(しも)国民の期待に反かず、以てその威信を中外に宣揚せられんことを」

「獄中所感――吾れ誤てり、ああ、我れ誤てり。自分の愚かなため、是れが御忠義だと一途に思い込んで、家の事や母の事、弟達の事気にかかりつつも、涙を呑んで飛び込んでしまった。

然るにその結果はついにこの通りの悲痛事に終った。

ああ、何たる事か、今更悔いても及ばぬ事と締める心の底から、押さえても押さえても湧き上がる痛恨悲憤の涙、微衷(びちゅう=私の心中)せめても天に通ぜよ」

「我れ年僅かに十四歳、洋々たる前途の希望に輝きつつ幼年校に入り、爾来星霜十五年、人格劣等の自分ながら、唯々陛下の御為めとのみ考えていた。

然るにああ、年三十歳、身を終わる。

今日自分に与えられるものは、反乱の罪名、逆徒の汚名、この痛恨、誰が知ろう」 |

中橋基明(元近衛歩兵第三連隊、陸軍中尉)

「吾人は決して社会民主革命を行ないしに非ず。国体反逆を行ないしに非ず。

国の御綾威(おみいづ=御威光)を犯せし者を払いしのみ。

事件間、維新の詔勅の原稿を見たる将校あり、明らかに維新にならんとして反転せるなり。

奸臣の為に汚名を着せられ且つ清算せらるるなり。正しく残念なり。

我々を民主革命者と称し、我々を清算せる幕僚共は昭和維新と称する」

「秩父(ちちぶ)宮殿下、歩三に居られし当時、国家改造法案も良く御研究になり、改造に関しては良く理解せられ、此度決起せる坂井(直)中尉に対しては御殿において、『決起の際は一中隊を引率して迎えに来い』と仰せられしたり。

これを以てしても民主革命ならざる事を知り得るなり。国体擁護の為に決起せるものを惨殺して後に何か残るや、来るべきは共産革命に非ざるやを心配するものなり。

日蘇(につそ)会戦の場合、果たして勝算ありや、内外に敵を受けて何如となす」

「吾人が成仏せんが為には昭和維新あるのみ。『日本国家改造法案』は共産革命ならず。真意を読み取るを要す。

吾人は北、西田に引きずられしに非ず。

現在の弊風を目視(もくし)しこれを改革せんとするには軍人の外、非ざるを以て行ないしなり」 |

以上のような反乱首謀の青年将校たちの獄中手記、あるいは、遺書形式の絶筆を熟読してみると、今日もなおなまなましく、刑死を目前にして獄中に呻吟(しんきん)する若い魂の激動を感ずることができるように思う。

十二 top

しかし、なんといっても、二・二六事件の表舞台で活動した決起将校たちは、いずれも世間ずれのしない直情径行の現役軍人であったから、ついに事が志に反して失敗し、みずから逆賊として処刑される悲運に立ちいたっても、あまり見苦しく天皇を怨んだり、軍長老の冷淡な豹変(ひょうへん)を怒るものはなかった。

ところが、二・二六事件より二年前の十一月事件(昭和九年十一月中旬、在京青年将校と士官候補生若干名を中心とする不穏計画事件)に連座して停職処分を受けたうえ、さらに粛軍に関する怪文書事件によって免官追放された村中孝次大尉(当時、歩兵第二十六連隊大隊副官)と磯部浅一一等主計(野砲兵第一連隊付)の両名は、あくまで冤罪(えんざい)を主張して争い、深く軍首脳部の統制派を恨んで、烈しい憎悪を燃え上がらせて、昭和維新運動の急先鋒となって奔走していた。

それゆえ、反乱の当時すでにこの両名は民間人の自由な立場にあって、青年将校一味の指導的役割を努めて、重臣襲撃後の軍上層部への政治工作を担当して奮闘した。

したがって、両名とも直接、重臣の暗殺行動には参加しなかったが、軍法会議では反乱罪首魁として死刑を宣告されたわけだ。

ところが、既述のようにこの村中、磯部両名は、国家改造運動の大先覚者たる北一輝と弟子の西田税両名を断罪するために利用されたので、死刑執行を一年余も延期され、獄中で翌年の昭和十二年八月まで生き延びた。

その間に、両名は革命家として悲憤慷慨のあまり激烈な獄中手記を丹念につづっていた。

とくに熱血革命児をもって自他ともに任じていた磯部は、長文の手記のほかに遺書や北と西田の助命嘆願書などを大いに書きまくり、獄内でものすごい鬱憤(うっぷん)晴らしをしていたらしい。

それらの獄中手記は、まったく奇蹟的にも非合法的に刑死前に持ち出されたうえ、戦中も戦後も絶対に秘密にかくされていた。

こうして二十年ぶりではじめて発表されたこの貴重な手記を通読して、私がもっとも興味をひいたのは、彼が「尊皇討奸」の夢破れて、深く天皇を怨み、正しい天皇制のあり方について苦言を呈している幾多の率直な文章であった。

もしも、忠臣は諌言(かんげん=主君をいさめる)するというならば、死刑囚の磯部浅一こそ昭和史上、未曾有の忠臣であるといわねばなるまい。

彼は天皇のために、また日本国家のためによかれかしと念願しつつ、明治維新につぐべき昭和維新の天業をみずから生命を賭けて翼賛(よくさん=助ける)し奉ろうと企てたものであった。

しかし、維新義軍の決起は、かえって天皇が深く信頼した重臣たちの老体を血祭りに上げたために、平和好みの温情な天皇の悲しい怒りを買って、逆賊と反軍の汚名をさせられてしまった。

だが、このような天皇の態度に磯部は不平であり、不満であった。

みずから正しいと信ずる彼は、あくまで天皇の反省と覚醒をうながすために、烈々たる獄中日記を書き残したのだ。

「天皇陛下! 陛下の側近は国民を圧する漢奸(かんかん=売国奴)で一杯でありますゾ。

御気付き遊ばさぬでは日本が大変になりますゾ。

今に今に大変な事になりますゾ。

明治陛下も皇太神宮様も何をしておられるのでありますか。

天皇陛下をなぜ御助けにならぬのですか。

日本の神々はどれもこれもみな眠っておられるのですか。

この日本の大事をよそにしているほどのなまけものなら日本の神様ではない……」

「死刑判決主文中の『絶対に我が国体に容れざる』云々は、如何に考えてみても承服出来ぬ。

天皇大権を干犯せる国賊を討つことがなぜ国体に容れぬのだ。

剣をもってしたのが、国体に容れずと言うのか、兵力をもってしたのが然りと言うのか」

「仮りにも十五名の将校を銃殺するのです。殺すのであります。

陛下の赤子を殺すのでありますぞ。

殺すと言うことはかんたんな問題でない筈(はず)であります。

陛下の御耳に達しない筈はありません。

御耳に達したならば、なぜ充分に事情を御究(おきわ)め遊ばしませんので御座いますか。

なぜ不義の臣等をしりぞけて、忠烈な士を国民の中に求めて事情を御聞き遊ばしませぬので御座いますか。

何人というも御失政はありましょう。

こんなことを度々なさりますと、日本国民は陛下を御うらみ申すようになりますぞ……

陛下、日本は天皇の独裁国であってはなりません。

重臣、元老、貴族の独裁国であるも断じて許せません」 |

はたして磯部元主計は、獄中で気が狂ったのであろうか?

私はここにこそ、天皇制の不可思議な実体があり、また、相沢中佐から磯部以下、決起将校の「尊皇討奸」イデオロギーの神秘性がひそんでいると思う。

この問題をタブーにして戦中も戦後もあい変わらず頬被りしていては、二・二六事件の真相と正しい究明は永久に不可能であろう。

だが、磯部にせよ、香田にせよ、栗原にせよ、あるいは相沢中佐にせよ、皇道派の革新将校連中は、天皇の理想像について致命的な誤算と誤解をかさねていた。

彼らはその「決起趣意書」の中で、猛烈に元老、重臣、軍閥、官僚、政党を非難攻撃して「国体破壊の元凶」ときめつけ、また「ロンドン海軍条約並に真崎教育総監更迭」を天皇の統帥権干犯なりとはげしく憤激していながら、皮肉にも、天皇自身がそれを統帥権干犯などとは考えていない事実を知らなかった。

また当時、軍部や愛国、右翼団体がうるさく騒ぎ立てていた天皇機関説をめぐる国体明徴問題についても、天皇は案外にも無関心であって、戦後にはじめて明らかにされた元侍従武官長本圧繁大将の手記には、

「天皇機関説はいけないといろいろ論ぜられているが、自分はそれでもよいと思う――と仰せあり」という天皇の言葉が記載されている。

また、この本圧大将手記によると、

「軍の配慮は朕にとっては精神的にも肉体的にも迷惑至極である。

機関説の排撃が、かえって自分を動きのとれないものにするような結果を招くことについて慎重に考えてもらいたい……」 とも天皇が語ったようにつたえられている。 |

要するに、天皇制そのもののあり方について、天皇およびその有力側近者(つまり元老重臣たち)と、陸軍ならびに皇道派の急進青年将校たちとの間に、決定的な思想上の相違と対立があったのだ。

これは二・二六事件の奇怪な秘密を追及するための有力な手がかりとなるものであろう。

それはまた日本国民にとって、過去の問題ではなくて、現在ならびに将来の重要な問題であろう。

十三 top

二・二六事件は、雪の朝に決起した「維新義軍」の青年将校たちの大量銃殺によって幕を下ろし、あわただしくも片づけられたが、この軍隊反乱の傷痕は意外に深く日本の運命に残された。

それは、軍国日本の支配をめざして陸軍派閥の主流たる統制派が、つねに目のかたきにしていた真綺甚三郎大将を統帥とする皇道派を徹底的に弾圧、追放する口実に、この事件をたくみに利用したからであった。

こうして、いわゆる口うるさい邪魔者を根こそぎ一掃した統制派の軍首脳部は、反乱事件をしかるべく逆用して、財界と手をむすんで経済統制を強化しながら、国民大衆の関心を大陸へ向けて、日華事変の拡大と太平洋戦争への道を突進したのである。

「もしも陸軍首脳部に皇道派が健在であったならば、無謀な太平洋戦争はおそらく起こらなかったであろう。

そうすれば日本は敗戦の悲運も、降伏の屈辱も決してうけることなく、建国二千年の光輝ある歴史を汚すことはなかったであろう」

と、年老いた真崎大将が戦後にもらした所感は、かならずしもそのまま受け容れられるものではない。

しかし、二・二六事件以来、まったく軍部より追放されて、長年、悶々の蟄居生活をしのんできた老将軍にとっては、祖国の開戦も敗戦も、その真因が遠く二・二六事件の不当な処理と弾圧にさかのぼることを、だれよりも痛切に感じていたのであろう。

要するに、当時の軍首脳部は形式的な厳罰主義を励行して、国民大衆の前にゆらいだ軍の威信を取りもどそうと懸命に努力する一方、事件の全貌と真相を国民の眼から極力かくそうとあらゆる策略を弄したようだ。

すなわち、表面上、決起将校を「問答無用」とばかり迅速に大量処刑にしながら、皮肉にも彼らの悲願の決起の趣旨は、そっくり統制派の要望として、狼狽し恐怖した政界および財界に圧力をかけ、かえって統制派に有利な軍部独裁体制を促進した結果となった。

こうして、昭和維新の捨て石たらんと決起した皇道派の急進青年将校たちが打倒しようとねらった「奸臣軍賊」が、亡びるどころか逆にかえって枕を高くして眠れるような、ぼう大な軍事予算と戦争景気を謳歌する時勢が到来したわけだ。

したがって、特権階級の排除と万民の至福をめざした「国家革新」は、いわゆる軍閥や財閥につごうのよい「戦時体制」にスリかえられてしまったのである。

十四 top

国民大衆が完全に眼をふさがれてツンボ桟敷で、ただヤキモキしながら、日本の運命をゆさぶる重大危機の二・二六事件を心ならずもウヤムヤに見すごしていたとき、はからずも東京の一角から雪の朝の大反乱をじっと目撃して、その実相を、いちはやく全世界へ向けて打電し、「日本軍、東京を占領す!」と題する長文の現地報告をタイプライターで叩いていた老練な外国新聞特派員があった。

それは私の長年の友人で、当時、はからずも日比谷の帝国ホテルに止宿していた英人記者ヘッセル・チルトマン氏である。

この彼の歴史的な二・二六事件報告記は、彼の著書『極東はいよいよ接近す』(一九三六年十月、ロンドン、ジャーロルド社刊)の中に、第五章「死が東京を打つ」として収録されているが、今日でも貴重なドキュメントとして異彩を放っている。

ではいったい、全世界を衝動したといわれる二・二六事件は、青い眼の外人記者に当時、どのように映ったであろうか?

チルトマン氏は満州事変以来、英人記者としてたびたび日本にきて、日華事変には日本軍と中国軍の双方に従軍するなどめざましく活躍し、当時、朝日新聞記者だった私と親交を結ぶようになった。

奇しくも昭和十五年(一九四〇年)末に、私が波高き太平洋をわたってニューヨーク特派員として赴任するや、彼もまた一足さきにロンドンより着任したばかりで、ニューヨークのタイムス・スクェア近くのホテルに同宿することになり、日米開戦の日まで長い間、朝夕いつも顔をあわせて、軍国日本の動向と、昭和動乱の行方を心配しながら、たがいに愁眉をよせあう間柄であった。

さて、英人記者チルトマン氏の二・二六事件報告記の要点をつぎに紹介しよう。

まず、彼の当時の日本観はつぎの通りで、よく日本の実力と、その目標を鋭く洞察していた。

「極東――それは、歴史の終局の場であり、いまや移り変わりつつある。

日本はもはや島国ではなくて、大陸国家である。日本軍の手により満州、蒙古、北支において中国領土を約百万平方マイルも奪取したことは、アジアの現状を打破してしまった。

しかも、それは現代の歴史上の重大事件の一つとなってしかるべきものであろう」 |

「今日、日本の国境はソ連との国境にまで進出している。

黒竜江とウスリー河の両河に沿って、また、蒙古の大草原をこえて、非公式の『戦争』が、日本=満州国とソ連=蒙古の両連合軍のあいだで、すでに過去二年間も戦われており、その死傷者数は絶えず増大している……。

日本の新軍備拡張計画は、日本を六年以内にソ連のごとく強力にするよう企画されている。

欧米の列強からの抗議に対して、日本の実際の支配者である軍国主義者たちは、“必然”という口実をもって返答し、また国内の穏健主義者からの忠告に対しては暗殺をもって回答しているのだ!」 |

さすがに日本通の老練な英人記者は、当時、日本を支配していた軍国主義者の正体をよく見ぬいていた。

そして、軍国日本を「太平洋の火薬庫」と呼び、また「極東の噴火山」にたとえていた。

そのチルトマン記者が、昭和十一年二月、ちょうど、反乱事件の起こるわずか数日前にはるばる上海経由でロンドンからヒョッコリと入京して、常宿の日比谷の帝国ホテルに旅装をといたことは、まことに国際的ジャーナリストたる彼にとって好運であった。

二月二十六日朝、軍隊反乱の報を聞くや、彼はすぐホテルの玄関から積雪の日比谷公園へとび出して、お濠端より警視庁方面へ急行し、反乱軍に占拠された桜田門一帯の実況を視察した。

そしてひと通り取材をすませて、ホテルのロビーヘもどると、止宿中の外人連中にたいして、決起の趣旨をよく説明して、昭和維新が決して西洋流の革命にあらざることを強調し、「在留外人の保護には万全を期するから心配なし」と申し入れてきた皇道派の有力な革新的幕僚、満井佐吉中佐とロビーのテーブルをかこんで会談した。

彼は外国新聞特派員として、まことに絶好のときに、絶好の場所にいあわせて、自由な立場よりこの歴史的な反乱事件を冷静に、公正に、報道したり批判することができた。

ちょうど同じころに、私もまた、日本人記者として雪の東京市内を取材にとびまわってはいたが、すっかり緊張し、とても興奮してしまって、とうてい冷静な軍部批判などは思いもよらなかった。

もっともそんなことを口に出したらい恐ろしい憲兵の眼がたちまち光って、ひどい目にあったことであろう。

今日から回顧すると、いかにも不思議にみえるが、当時、日本中の新聞社と新聞記者が、すべて厳重な検閲と言論統制の下に、いわばはがいじめにされていたのに反して、在留外人記者たちはいずれも自由に思うままに取材し、打電していたものだ。

要するに当時の日本では、軍部も政府も、国民大衆にはつごうの悪いことを、なるべく知らさぬために、厳重な記事掲載さしとめ政策を強行していたが、さすがに「言論の自由」の欧米諸国からきた外人記者連中までも取り締まることはできなかった。

だから、二・二六事件の実相についても、外国にはすっかり筒抜けになりながら、知らないのはかえって日本人ばかり、というわけであった。

十五 top

これまで述べた通り、二・二六事件の突発した朝より、四日目に反乱の鎮定した夕刻まで、この重大なニュースの報道にあたり、われわれ日本人記者はその見聞したことを当局発表以外、いっさい書くことも、発表することも厳禁されて、まったく新聞人として意気地なくも全国民を裏切ったようなものであった。

当時の日本の新聞を拡げてみても、ただ大活字と大見出しで当局発表の官製ニュースがものものしく掲載されているばかりで、雪の朝の戦慄した市内風景や、市民の驚愕と反響などについては一行も報道されてはいない。

ところが、チルトマン記者をはじめ外国新聞特派員は、その見聞した反乱ニュースをさかんに書きまくり、それぞれ海外へ向けて打電していた。

それこそ新聞の本然の姿であり、また何ものも恐れぬ真実の追求こそ新聞記者の唯一の使命であったのである。

残念ながら二・二六事件のような日本の運命を左右する重大事件にのぞんで、日本の新聞はまったく無力であり、私のような若くて元気な新聞記者もまた、軍部を恐れて意気地がなかったと思う。

おそまきながら深く反省するしだいである。

だが、チルトマン記者の「東京反乱」の現地報告は、今日あらためて読んでみても、じつになまなましくて、つぎの通り当時の模様を目前に見るように記録している点は、まったく敬服せざるをえない。

「一九三六年(昭和十一年)二月二十六日朝五時十分ころをもって、とうとう日本の総理大臣は、もはや支払い金額の如何をとわず生命保険をかけることができなくなってしまった。

(昭和七年の五・一五事件で犬養首相が暗殺されて以来、日本の首相は生命保険会社より加入を敬遠されてきたが、ついに二・二六事件で完全に忌避されたという寓意である)。

この時刻に“死”が東京を打ったのだ―― それは全世界を目覚ますほど高らかに打ちのめした」 |

「その大雪の朝、東京は眠りよりさめると、東京そのものが、いわゆる、『ニュースの渦中にある』ことを発見した。

日本軍の満州侵入以来、アジアから起こった最大のニュースがすぐ東京の鼻の先で突発したのであった。

『これは軍事革命だ。岡田、高橋、おそらく斎藤など半打(ダース)の重臣が暗殺された!』と第一報は報じた」 |

「乱れとぶ流言から真実をふるいにかけてよりわけるには、若干のときを要するが、ただ一つの事実は、水晶のごとく明白であった。

すなわち、夜半の間に、東京駐屯部隊の一部よりなる日本の軍隊が反乱を起こして、東京市のもっとも重要な地区を占拠したのだ。

その地区の中には、宮城と政府官庁(ただし外務省をのぞく、同省は皮肉にも反乱軍から無視されたのだ!)と警視庁と東京逓信局と参謀本部その他、重要建物が包含されていた。

そして海外電信も長距離電話も不通であった。東京は世界よりまったく隔絶されたのであった」 |

「この事態はクーデターのように見えた。ただ似ていたのみならず、その後におこった諸事件が証明したように、たしかにクーデターであった。

この反乱は青年将校の一団の命令のもとに東京駐屯の第一師団の約一千五百名によって遂行され、少数の砲兵隊員に支援されたものであり、青年将校中の野中四郎大尉と安藤輝三大尉の両人が指揮官として行動した」

「この『殺人部隊』は二月二十六日の真夜中すぎに機関銃、小銃、手榴弾で武装し、軍用トラックに分乗して兵営を抜けだした。

それから二時間後に、彼らは宮城(したがって天皇もその中にいた!)を包含する市内の中心の戦略地点を首尾よく占拠したうえ、反撃に対して防衛態勢を固めようと布陣していた。

これらの出来事は、世界第三の大都市で、日本帝国政府の所在地であり、また軍統帥部の各総司令部のある東京の心臓部で、最初の暗殺が決行される少なくとも四時間以前に起こったのであった」 |

「東京は能率の高い警察力と特高刑事隊をもつ大都会である。

ところが奇怪千万にも、全東京中だれ一人として、すでに起こったこれらの出来事について、総理大臣の岡田啓介海軍大将に、もしくは他の閣僚たちに、緊急警告しようと企てたものさえいなかったようだ。

かくて呪われた運命の人々は、いまだ暁の到来しないまえに、その寝床の中で、無残にも惨殺されるままに放任されていたのだ!」 |

「東京の中枢地区をすべて占拠したうえ、暗殺任務を担当した選抜隊は、『君側の奸臣たる自由主義分子を芟除(せんじょ=削除)するために』午前五時ごろには進撃した。

しかし、この目的は平易な言葉でいいかえれば、『陸軍のアジア膨脹計画を支持しない重臣全部を皆殺しにする』ことであった。

多分その槍玉にあかって死んだ最初の犠牲者は、老練な大蔵大臣高橋是清(これきよ)であったろう。

反乱部隊は午前五時すこし過ぎに彼の家に乱入して、彼の寝室に押し入り、彼をめがけて拳銃を三回も発射した」 |

「日本財政界の偉大な老人は、『諸君はいったいなにをするのか?』と、反問した。

この質問は殺人部隊を指揮する将校を激怒させたようだ。その将校はいきなり軍刀を抜き放ち高橋老を斬り倒し、ほとんどその右腕を切断した。

かくして老人はそのままおきすてられ、数時間のうちに死んだのである」 |

チルトマン記者の二・二六事件の現地報告は、さすが、長年にわたり全世界の動乱をかけめぐり、流血の革命騒ぎを見聞してきたベテランだけに、日本の新聞記者にはとうてい描けないような鋭いセンスと表現力を発揮している。

そこで日本全国の新聞が、まるで唖のように黙殺していた反乱第一日の二月二十六日の東京市内の光景を、つぎのとおりなまなましく描いているのが注目される。

「その二月二十六日の正午、私は町へ出て日本人の群衆にくわわった。

そこには大勢の女や子供たちもまじっていた。

いずれも吹雪まがいの粉雪が荒れ狂うのにもめげず、東京を占領した日本軍の珍しい光景を見物しようと、遠くから市内の中心へでかけてきたのであった。

しかし、群衆の大きな行列は、みんな怒るでもなく悲しむでもなく無表情な顔つきをして、宮城地域のまわりに反乱軍が構築して守備する鉄条網のバリケードまえを、ぞくぞくと通り過ぎていった」 |

「また群衆は、警視庁とその近辺を占拠して守備していた、五百名の軍隊と二十五梃の檐関銃のまえに立ちどまって、珍しそうに見つめていた。

彼らは政府官庁の建物の前を、ゾロゾロと過ぎて行ったが、交通のほとんど途絶した道路の中央に、まるで銃剣をもった雪人形のごとく立ちはだかった反乱軍の兵士たちに、立ちどまらないで、歩くよう押されていた。

また彼らは、反乱軍の大半が所属した歩兵第三連隊の兵舎の門前で、軍用トラックから重い大きな弾薬箱がたくさん積みおろされて、門内へ搬入されるのを眺めていた」 |

「私の見たところでは、三マイルたらずのみちのりに沿って、数万の見物人が列をつくって集まっていたにちがいない。

その全部の人々は、厳重な検閲と軍発表の詳報がまったく欠けていたにもかかわらず、『どうか立ち止まらないで下さい』とどなっていた兵隊たちが、ほんの数時間まえに、八十二歳の高橋蔵相をふくめて日本の有する偉大な公僕(パブリックサーバント)の多数を暗殺した凶行に関与したことを知っていた。

この高橋老に国民大衆からよせられていた人気は大変なもので、私はつぎのような光景を数日前に総選挙運動中の大阪で目撃したばかりであった。

それは『右翼』のある候補者が高橋の政策を思いきって攻撃したところが、演説会場の全聴衆が憤慨して、一人のこらず立ち去ったのであった」 |

「それでいながら、この反乱の日の群衆の中に、私はすこしでも感情を顔にあらわした人を見かけることはなかった。

これらの東京市民は、みんな完全に沈黙して、完全な秩序を守りながら、ゾロゾロと不可解な無表情のまま、この『革命』を視察していた。

その中の多数は、会社から早退した会社員であった。それはこの当日、東京市内の会社は休業していたからであった。

そして彼らはこの『革命』なるものを自分の眼で見物すると、いそいで市内電車か乗合バスに乗ってしずかに帰宅していった。

それで東京の中心は人通りも絶えて、一面の雪と反乱軍兵士と、その『尊皇討奸』の思想に独占されたのであった」 |

「この二月二十六日の夕暮れちかく、湿ったボタ雪が降りつづいて、道路上に立哨した反乱軍と政府軍の双方の兵士の頭上に公平に白く積もっていた。

私は宮城に接近した東京の心臓部の一角に立って、現代史上で珍しい光景を見つめていた。

私のすぐ後方には、宮城へ通ずる道路を守備する反乱軍の一隊が、機関銃を鉄条網のバリケードのそばに立てて黙々と立っていた。

彼らは日本流に銃剣をつけた小銃を脇の下にかかえていた。それは多分、二百名くらいの部隊であったろうが、いずれも厳重に武装して東京の大動脈を支配していたのだ。

そしてその近辺には、もっと多数の部隊と、若干の砲兵部隊もかくれていたといわれる。

彼らの機関銃は豊富な弾薬を供給されていたので、恐るべき殺戮の十字火をもって、その辺一帯を掃射することができたであろう」 |

「突如、東京中央駅の方角より軍隊の行進してくる軍靴の音がひびいてきた。

すると軍隊の一部隊があらわれた。

それは一隊また一隊とぞくぞく現われ、雪まみれの軍帽と長外套を着用し、雪の泥道のぬかるみをはね返しながら勇ましく行進していた。

その兵士の一部は機関銃を携行しており、また他の兵士は多量の弾薬箱をはこんでいた。

これは東京警備司令官香椎中将が反乱軍を『掃蕩する』ために急遂、呼集した政府軍の中の、兵力数千の先遣部隊であった。

この先遣部隊の先鋒隊が、最初の反乱軍の前哨陣地の前面にさしかかったとき、そのときこそまさに強烈な劇的な瞬間であった。

ただ一本の舗道が、この相反する両兵力をへだてているばかり。

それは一瞬にして流血の海と化するのだ。

もしもこの瞬間に、だれか一人の兵士が小銃をぶっ放したならば、たちまち血なまぐさい修羅場と化したことであろう。

世界中のほとんどすべての他の国々では、このような、いわゆる『政府軍』の行進は、流血の悲劇に終ったことであろう!」 |

「この光景を目撃していたごく少数の外国人は、香椎司令官が危険を賭してとった措置を知ったとき、思わず呼吸をとめて緊張した。

だが、外人記者たちは気をもむ必要がなかったのだ。

香椎将軍は日本人をよく知り、とくに日本の軍隊をよく知っていた。

しかも、彼はなによりも、反乱軍がいわゆる『君側の奸臣』を手当たりしだいに殺害した後で、いまや彼らが引き起こした混乱の中より脱け出る道を探し求めていることも承知していた。

しかも、日本軍の戦友愛は、まったく英国軍の戦友愛のように、固いものである」 |

「この反乱軍も政府軍も、その下士官兵はいずれも同じ型の貧しい農村の家庭の出身であった。

その両者とも、同一の強烈な国家主義精神を鼓吹されていた。

また、両者とも武士道をわきまえて、それを実行していた。

この武士道とは、だれかがすでに述べていたように、『従容として死ぬ術』を守りぬく信条である」 |

「かくて、東京の中心を占拠していたカーキ色の制服を着た武士は、実弾をこめた小銃を手にしたまま、いそいで構築したバリケードの後方で黙々と身動きもせず立ちつくしていた一方、その相手のいわゆる『敵軍』の部隊は、近代戦のあらゆる武装を完備して行進をつづけていった。

そしてこの政府軍の各部隊は東京市内の警備のため、またもしも必要あらば革命を粉砕するため、指定された地点に陣どった」 |

このように、雪の日の大反乱をじっと見つめていたチルトマン記者のなまなましい描写と鋭利な洞察は、二・二六事件の真相をいち早く全世界へ興味ふかく報道した。

さすがに長年の敏腕な特派員生活を通じて世界中の動乱や革命を目撃してきた彼は、反乱の第一夜、反乱軍と政府軍の衝突の危険をいちばん重視して、吹雪に暮れゆく町角に立って、大きな「歴史の鼓動と戦慄」をひしひしと感じていたのだろう。

しかし、皇軍は決してあい撃つことがなかった。

その理由を、日本通のチルトマン記者は、外国人のだれよりも十分によく理解していたようである。

「それから、ぞくぞくとやってくる政府軍の行進は、一回か二回ばかり、反乱軍の立哨によってさしとめられたが、別に何事も起こらなかった。

政府軍の兵士の一部は、反乱軍の陣地に接近していたので、会話をかわしていた。

また煙草をたがいに分けあい交換するものもいた。

両軍の半打(ダース)ばかりの兵士は、たがいに二ヤード以内で向かいあって、立哨しながら話し合っていた。

それは、私のすぐそばであったので、私は彼らの顔をよく見つめた。それは絶対に無表情であった。

私に限らずだれでもその場に居合わせたものが言えたことは、この反乱軍と政府軍の双方の兵士たちが、まるで何事も起こらなかった平常の一日のように、この反乱の日をむかえているように見えたのであった!

なにか異常な大事件が起こったのを信ずることは不可能だった」 |

「もしも、この道路一面を殺戮の銃火で掃射できるようにかまえた反乱軍の機関銃座がなかったならば、また積雪の中に立てた反対側の機関銃座もなく、しかも反乱軍を威嚇しないようにわざと狙いをそらせた銃口さえ見えなかったならば、この光景はなにか軍隊の儀礼行進の後始末のようなものに見えたことであろう。

そこには完全に非現実な雰囲気がただよっていた。それとも、反乱軍はすでに疲れていたのであろうか?

あるいは、また、彼らはもはや唯一の終末しかあり得ないことを悟っていたのであろうか?

おそらく、これらの説明のうちどれよりも重要な理由は、日本の軍隊固有の紀律と訓練のしからしめたものであろう」 |

合理的な考え方を重んずる青い眼の外人記者には、昭和維新の奇怪な反乱がこう映ったのだ。

結局、反乱の第一夜で日本の革命は失敗したことを彼は直感した。

しかし、二・二六事件の犠牲者の屍をのりこえて、軍国日本は中国大陸へ、南方へ、北方へ、あくまで進軍することを彼は予言していた。

「――かくてつぎの事実は、いまや一点の疑問の余地がなくなった。

それは斎藤実子爵や高橋是清氏や野中四郎大尉が同様に死んで埋葬されたのではあるが、しかし、進軍をつづけてゆくのは野中大尉の魂である!」 |

私の親友である英国著名の日本通の新聞記者チルトマン氏は、二・二六事件の現地報告「日本軍、東京を占領す」の終わりをこの言葉で結んでいた。今日より読み返してみて、まことに先見の明のある警句であったと思う。

十六 top

雪の朝の皇軍反乱として全世界を驚かせ、また、重臣の大量殺傷で日本全土を衝動した二・二六事件が昭和十一年二月二十六日未明に勃発してから、すでに二十五年が過ぎた。

まったく歳月は水の流れるごとく早くすぎ去るものであるが、一方、また古今東西を通じて歴史がくりかえすものであることは、だれでも異様におそろしく感ずるであろう。

なぜならば、二・二六事件後約二十五年たった昭和三十五年十月、社会党委員長浅沼稲次郎氏を脇差(わきざ)しで一撃の下に刺殺した十七歳の狂信的少年刺客山口二矢(おとや)は、二十日後に東京練馬の少年鑑別所の独房内で、「七生報国、天皇陛下万歳」と壁に書き残して首つり自殺をとげたが、彼の受国精神は、皮肉にも二十五年前の雪の朝に反乱を起こした青年将校たちの憂国精神と、一脈相通ずるものがあるからだ。

たとえ左翼偏向の大新聞や、興味本位のマスコミが、いくら少年刺客の行動を抹殺しようとつとめても、彼の精神と行動は、日本独特の天皇制国家主義者の各団体によって広く是認され、また強く支持されて、十二月に盛大な追悼会まで開催された事実を、決して黙殺するわけにはゆかぬ。

よかれ悪しかれ、日本に天皇制のつづくかぎり、この事件は決して忘れられないであろう。

私は浅沼暗殺事件と、山口自決事件とを表裏一体のものとして、昭和三十五年度の日本の十大ニュースの上位をしめるものであると信じていた。

それは、私の二・二六事件の調査、研究がすでに明らかにしたとおり、「尊皇絶対」を信じて行動しながら、不覚にも、天皇自身に見棄てられて大量処刑された青年将校の、いまだに浮かばれぬ亡霊が、今日の民主日本に黒い影をひいて、いまなおさまよっているからである。(前述)

彼らは――二十五年前の決起青年将校も山口少年も同様に、日本固有の絶対天皇制の理想政治と理想社会をつねに夢に描いて、いわゆる「天皇親政」の「維新」という名の革命を悲願としていたのだ。

その原因はもちろん複雑ではあるが、なによりも、まず第一に彼らを刺激し、悲憤慷慨させ、決起させた要因はつぎの五点に要約されるであろう。

一、政党政治の腐敗と官僚の堕落

二、重臣と財閥の結託、不正

三、特権階級の専横

四、農村の疲弊と大衆の貧困

五、軍縮と米英追従外交 |

また一方、日本とはまったく国情も民族精神も異なるアフリカの黒人帝国エチオピアでも、この年(昭和三十五年)の十二月に三千年の歴史をゆるがして、ハイレ・セラシエ皇帝の追放と庶(しょ)政一新をめざすクーデターが親衛隊の青年将校連中の手で企てられた。

エチオピア国民にとっては幸か不幸か、それはひとまず失敗に終ったけれども、反乱を起こした青年将校の決起理由として、皮肉にも日本の二・二六事件の決起青年将校と共通したつぎの原因が挙げられていたのは注目すべきことだった。

一、大衆の貧困

二、特権階級(皇族、僧侶、金持、大地主)の独裁、専横

三、支配階級(宮廷、重臣、政治家、官僚)の腐敗 |

もちろん、日本の天皇制とエチオピアの皇帝制とを同列に比較することはできない。

が、しかし、国民大衆の望んでいる理想的な社会建設を夢みて、現状打破の直接行動に決起した青年将校の気概と悲願には、時代も国境もこえて、なにか大きな共通点があるように思われる。

また、山口少年の場合でも、二・二六事件は彼にとっていまだこの世に生まれてこない遠い昔の出来事ではあるが、しかし、不可思議にも敗戦後の自由享楽のロカビリー時代に生きる、彼の異常な愛国精神は、「尊皇討奸」の旗印の下に決起したいまは亡き青年将校の熱狂的な憂国精神を再現したのだ!

それは時代をこえて同じ児島高徳(こじまたかのり)や、吉田松陰の天皇中心主義に培われたものである。

今日の民主日本に右翼革命や軍隊反乱の危険はあまりなさそうであるが、さりとて決起した青年将校たちが、夢に描いたような昭和維新の理想日本は、いまだになに一つ実現されてはいないのだ!

われわれ日本国民は、戦前と戦中と戦後の各世代をとわず、二・二六事件の全貌と真相を、あらためて認識し再検討して、その血みどろな教訓を正直にくみとることを恐れてはなるまい。

二十世紀の後半の現代にて、国王や大統筒が高級車を乗りまわしながら、民衆が貧しくハダシで暮らしているような矛盾した国では遅かれ早かれ、また左翼か右翼かをとわず、革命とクーデターは必至であろう。

十七 top

さて、二・二六事件が昭和動乱のクライマックスであるならば、それより五年前の奇怪な三月事件と十月事件は、まさに二・二六事件の導火線ともいえるだろう。

この軍部中心の二つのクーデター陰謀事件は、戦後の今日でこそ、一般に知れわたってはいるが、昭和六年の事件当時はもちろんのこと、戦前も戦中も長年の間、終始一貫して厳秘に付せられていた。

なぜならば、それは上は軍閥を牛耳(ぎゅうじ)る老将軍たちから、下は陸大出のいわゆる天保銭(てんぽせん)組(陸大

卒業の楕円形の記章が天保年代に徳川幕府の作った銅銭に似ていることに由来す)の秀才少壮幕僚(佐官級)まで参加して、武力発動により政党政府を打倒し、戒厳令下に軍部政権を樹立して、いわゆる「天皇親政」の実現を企てたものであったから、その後の非常時色の時代相と世論の高揚の手前、軍部としてもはなはだ都合が悪く、面目上より、闇から闇へと葬り去って、「そんなことは軍を誹謗するデマだ」と空トボけて頬被(ほおかぶ)りしていたからだ。

当時は早耳の新聞社情報通でさえ、事件については、いわゆる怪文書によって推察するほかはなかった。

それが日本国民の前に正々堂々と公表され、はじめて自由に事件の真相を討議されるようになったのは、敗戦後の昭和二十一年四月より二年有半、世界注目の中に、東京で開廷された極東国際軍事裁判の法廷であった。

そしてこの東京裁判の判決(昭和二十三年十一月)によって、三月事件の正体はつぎのように明らかにされ、これまで久しくツンボ棧敷におかれていた天皇はじめ、国民大衆を驚かせたものであった。

その後、旧軍人の手記などで三月事件も十月事件もいろいろと論議されたが、いずれも自己弁護か、あるいは派閥の相手方を非難する偏狭な言辞がめだち、この東京裁判の判決文の冷静、かつ客観的な批判にとうていおよぶものではない。 今日では、この判決文も入手困難であるから、読者諸君の参考のためにつぎに原文を引用、紹介しよう。

「一九三一年(昭和六年)三月二十日を期して、軍事的クーデターを起こす計画が立てられた。

この事件が、後に『三月事件』として知られるようになったものである。

参謀本部による絶え間ない煽動と宣伝の流布(るふ)とは、その効果を挙げた。

当時、軍事参議官であった岡田啓介男爵(海軍大将、元首相)が証言したように、陸軍が満州の占領を開始することは、単に時の問題であるというのが一般の人の考えであった」 |

「陸軍が満州に進出する前に、このような行動に対して好意を有する政府に政権を握らせることが必要であると考えられた。

当時は浜口内閣が政権を握っていた。そして、総理大臣(浜口雄幸)の暗殺未遂事件(昭和五年十一月十四日、犯人は佐郷屋留雄)のために、『友好政策』の主唱者、すなわち外務大臣幣原が総理大臣代理をしていた」 |

「橋本(A級戦犯、橋本欣五郎陸軍大佐、終身禁固刑)の計画は、参謀次長であった二宮(二宮治重中将)と参謀本部第二部長であった建川(建川美次少将)とをふくめて、参謀本部の上官の承認をえたものであるが、それは議会に対する不満の意を表わす示威運動を始めることであった。

この示威運動の中に警察と衝突が起こり、それが拡大して陸軍が戒厳令を布き、議会を解散し、政府を乗っ取ることを正当化するような混乱状態にまで達せさせることができようと期待されていた」 |

| 「小磯(当時、陸軍省軍務局長小磯国昭少将、のちに陸軍大将、戦時中に首相)、二宮、建川およびその他の者は、陸軍大臣宇垣(宇垣一成大将)を官邸に訪問し、この計画について宇垣と討議し、彼らの策謀のためには、宇垣はいつでも利用できる道具であるという印象をもって辞去した」 |

「大川博士(A級戦犯、大川周明博士、獄中で精神異状を呈し免訴釈放)は大衆示威運動に着手するよう指示された。

小磯がその際に使用するために確保しておいた三百個の演習用爆弾を、橋本は大川にとどけた。

これらの爆弾は群衆の間に驚愕と混乱をまき起こし、暴動のような外見を強くするために使用することになっていた」 |

「ところが、大川博士は熱心さのあまりに、陸軍大臣宇垣にあてで書簡をおくり、その中で宇垣大臣が大使命を負うことになる時期が目前にさしせまったとのべた。

陸相はいまや陰謀の全貌を見てとった。

彼はただちに小磯と橋本をよび、政府に対するこの革命を実行するために、陸軍を使用する今後のすべての計画を中止するように命令した。

計画されていたクーデターは未然に阻止された。

当時の内大臣秘書官長であった木戸(A級戦犯木戸幸一元内大臣、終身禁固刑)は、このことを宮中に知らせておくべきだと告げた友人によって、この陰謀のことを前もって十分に知らされていた」 |

「この『三月事件』は浜口内閣の倒壊をはやめ、この内閣につづいて一九三三年(昭和八年)四月十四日に若槻内閣が組織されたが、幣原(しではら)男爵が抱壊していた『友好政策』をとり除くことには成功しなかった。

彼が総理大臣若槻の下に、外務大臣として留任したからである。朝鮮軍司令官を免ぜられ、軍事参議官になっていた南大将(A級戦犯、南次郎大将、終身禁錮刑)が陸軍大臣として選ばれた。

陸軍の縮減を敢行し、また、『三月事件』に参加することを拒んだために、陸軍の支持を失った宇垣大将に代わって、南は陸軍大臣の地位に就いた。宇垣は陸軍を辞めて隠退した」 |

要するに、この三月事件は軍部の枢要部が中心となり、軍部独裁をめざすクーデターを企てたもので、その関係者のリストをみると、当時の軍事課長永田鉄山大佐(のちに陸軍中将、昭和十年に軍務局長に在任中、相沢三郎中佐に斬殺さる)のごとき志操堅実の統制派の智謀まで参加していたことは注目される。

結局、彼らは、政党政治の腐敗を口実に武力を使用して政府を倒し、天皇制軍事国家を建設しようと策動したのだ。

しかし、一味にかつがれた当時の宇垣陸相自身が、にわかに変心して計画を裏切ったのか、それとも誠心誠意で反乱を未然に防止したのか、この点を戦後にも、明らかにせず他界してしまった。

あるいは悲運の老将軍の心中に、なにか暗い影が秘められていたせいかもしれない。

すると、同じ年の十月に、またもや軍部中心のクーデター(十月事件)が計画されたが未遂に終った。

その主謀者は、三月事件の中心が、参謀本部の将軍級であったのに反して、佐官級のいわゆる幕僚ファッショ連中であり、その指導分子は、参謀本部支那課長重藤千秋大佐、同ロシア班長橋本欣五郎中佐(当時)、北支軍参謀長勇(ちょういさむ)大尉といった顔ぶれで、皇道派の重鎮、荒木貞夫中将(のちに陸軍大将、陸相、文相を兼任す、A級戦犯、終身禁錮刑)をかついで、軍事革命政権の首班にしていた。

これについて、東京裁判の判決文は、つぎの通り鋭く論断している。

「(日本政府が満州事変について)国際連盟とアメリカ合衆国に与えたこれらの誓約(「日本政府が満州においてなんらの領土的意図をも抱くものでないことは、あえてくり返す必要がないであろう」)は、内閣(第二次若槻内閣、幣原外相)と陸軍との間には、満州における共通の政策について、意見の一致がなかったということを示した。

この意見の相違がいわゆる『十月事件』を引き起こした。

これは政府を転覆するクーデターを組織し、政党制度を破壊し、陸軍による満州の占領と開発の計画を支持するような新政府を立てようとする参謀本部のある将校たちと、その共鳴者との企てであった。

この陰謀は桜会(急進派の犒本欣五郎中佐を中心に昭和五年九月に結成された国家改造をめざす革新将校一味の団体)を中心としていた。

その計画は政府首脳者を暗殺することによって、『思想的と政治的の雰囲気を廓清(かくせい=粛清)する』ことにあった。

橋本がこの一団の指導者であり、陰謀を実行するために必要な命令をあたえた」 |

「橋本は、荒木(当時、陸軍中将)を首班とする政府を樹立するために、一九三一年(昭和六年)十月の初旬に、自分がこの陰謀を最初に考え出したということを認めた。

木戸がこの反乱計画のことをよく知っていた。

彼の唯一の心配は、広汎(こうはん)な損害や犠牲を防止するために、混乱を局限する方法を見出すことにあったようである。

しかし、根本(根本博中佐)という中佐は、警察にこの陰謀を通報し、陸軍大臣(南次郎大将)がその指導者の検挙を命じたので、この陰謀は挫かれた。

南がこの反乱に反対したという理由で、白鳥(元駐伊大使白鳥敏夫、枢軸外交の提唱者、A級戦犯終身禁固刑)は彼を非難し、満州に新政権を立てるために迅速な行動をとることが必要であり、もし南がこの計画に暗黙の承認をあたえたならば、『満州問題』の解決を促進したであろうと断言した」 |

記録によると、橋本中佐一味は同年十月十八日を期して若槻首相、幣原外相、牧野内府らの重臣、大官を暗殺した上、軍隊を出動させて政府と議会その他、要所を占領し、戒厳令下に新内閣を樹立する計画であった。

そして宮中には東郷元帥を参内させて天皇の承認を得る一方、閑院宮(へいいんのみや)と西園寺公には急使を特派して、新興勢力に大命降下を奏上させる工作を企てた。

彼らはみずからを新興勢力と称して、きわめて権勢欲が強く野心的であり、つぎのとおり新内閣の顔ぶれまで手まわしよく内定していた。 (この点は、名利を求めず、昭和維新の捨て石たらんと念願した純忠な二・二六事件の青年将校たちとは、まったく精神も理想もちがっていた)

首相兼陸相 荒木 貞夫中将

内務大臣 橋本欣五郎中佐

外務大臣 建川 美次少将

大蔵大臣 大川 周明博士

警視総監 長 勇少佐

海軍大臣 小林少将(中将として 霞ヶ浦に在る海軍航空隊司令)

これをみると、橋本中佐一派の計画したクーデター計画は、まるで日本でトルコやエジプトや中南米諸国なみの軍事革命を起こそうとしたものであり、しかも、一味は財界の一部より多額の軍用金を提供させて、連日連夜、築地の待合「金竜亭(きんりゅうてい)」その他の料亭に居つづけて酒と女にひたり、明治維新の志士を気どって大言壮語していたとつたえられている。

まことに腐りはてた軍人魂の正体である。

こんな邪心と野心と私心をもって国家改造とか昭和維新とかを論じながら、天皇制軍隊を革命の道具に使おうと企てた彼らこそ、じつに昭和日本の墓穴を軍人みずから掘ったものといえよう。

十八 top

このような将軍中心の三月事件と、幕僚中心の十月事件の二つのクーデター計画を未然に探知して阻止しながら、軍首脳部は軍刑法の反乱予備罪を公正に適用して断乎、関係者を軍法会議に付して、徹底的に捜査、摘発するということをせず、処罰もせず、ただ、軍の体面上より軽い行政処分(転勤ならびに禁足処分)でごまかして、ひそかに闇から闇へ葬り去ったのであった。

これがその後に来る五・一五事件(昭和七年)から二・二六事件(昭和十一年)にいたる一連の暗殺、反乱時代をまねいたのであった。

しかも、軍部の手による国家革新のクーデターのタネをまいた将軍や、幕僚連中が、わずか数年後には、「統制」と「粛軍」の名の下に直情径行の青年将校(尉官級)の言動をおさえて、皮肉にも昭和維新の芽をつみとろうと努力したことが、かえって全国各地の青年将校たちの憤激を誘発した。

とくに革命家北一輝の大著『日本改造法案大綱』に心酔、感激して、「重臣、財閥とともに内閣も君側の奸臣(かんしん)として仆(たお)すべし」と主張した急進派青年将校の指導者、村中孝次大尉と磯部浅一一等主計の両人は、昭和十年四月に、「粛軍に関する意見書」と題する三月事件および十月事件の真相を暴露、追及した怪文書を各方面に頒布したため停職処分に付せられ、さらに同年八月、免官処分となった。

それ以来、青年将校たちは統制派の軍主流をむしろ敵視して、昭和維新へ独走したわけだ。(前述)

なぜ、三月事件と十月事件の中心人物たちが、わずか数年間のうちにクーデター壮画を放棄して、かえって重臣、財閥と手を結んで、高度国防国家の建設へ邁進したのであろうか?

なぜ、青年将校たちの崇敬の的であった皇道派の大立者の真崎甚三郎大将が、軍主流の統制派よりにくまれて、冷(ひや)飯を食わされたのであろうか?

それは、日本人固有の偏狭な島国根性がとくに軍人心理に強く作用していた点もあるが、最大の要因は、昭和六年九月十八日、奉天北郊の柳条溝(りゅうじょうこう)の爆音一発により満州事変が起こって、軍部のかねて計画していた日満一体化の大陰謀が着々と成功しつっあったため、軍主流の将軍も幕僚連中も、軍部の政治的発言権が飛躍的に増大し、巨大な軍事予算も思うままに獲得できるようになって、「わが世の春」を謳歌していたからであった。

軍人もまた人間である以上、とくに野心満々たる将軍や出世コースをめざす幕僚たちは、新橋や赤坂の一流料亭で、政財界の有力者ならびに革新官僚グループと接触している間に、冒険的なクーデターや、空想的な国家改造計画を未練もなく棄てて、満蒙支の経営と国防充実に熱申するようになった。

このような将軍や幕僚の変節は、純真で単純な青年将校一派をいっそう、痛憤させて、これらの軍上層部を「軍賊」と罵倒して憎悪させるようになった。

それで、二・二六事件の首魁として銃殺刑を執行された磯部浅一元主計の獄中遺書をみると、決起将校たちは川島陸相にたいする要望事項の一つとして、「小磯国昭、建川美次、宇垣一成、南次郎などの将軍を逮捕すること」を決定していたし、さらにまた、磯部個人として作成した斬殺すべき軍人リストには、「林銑十郎、石原莞爾(かんじ)、片倉衷(ちゅう)、武藤章、根本博の五人の将軍と幕僚(いずれも統制派)」が記入されてあった。

また磯部は獄中より、尊敬する革命の先覚者北一輝と西田税両人(いずれも反乱罪首魁として死刑)の助命と冤罪(えんざい=無実の罪)について、再三、激烈な上申書を出しているが、その一節につぎのようにのべている。

| 「北、西田両氏の思想は、わが国体顕現を本義とする高い改造思想であって、当時流行の左翼思想に対抗して毅然としているところが、愛国青年のもとめるものとピッタリと一致したのであります」 |

「要するに、青年将校の改造思想は、時世の刺激をうけて日本人本然の愛国魂が目をさましたところからでてきておるのであります。

ですのに官憲は、北、西田の改造法案を弾圧禁止することにヤッ気になっています。

これは大きな的(まと)はずれです。

為政者が反省せず、時勢を立てかえずに北、西田を死刑にしたところで、どうして日本がおさまりますか?」 |

「北、西田を殺したら、将来、青年将校は再び尊皇討奸の剣をふるうことはないだろうと考えることは、ひどい錯誤です。

青年将校と北、西田両氏との関係は、思想的には相通ずるものがありますけれども、命令、指揮の関係など断じてありません。

ですから、青年将校の言動はことごとく愛国青年としての独自のものです。

この関係を真に理解してもらいたいのです。

北、西田が青年将校を手なづけて軍を攪乱するということを、陸軍では大きな声をしていいます。

こんなベラ棒な話はありません」 |

「軍を攪乱したのは、軍閥ではありませんか。田中(田中義一大将)、山梨(山梨半造大将)、宇垣(宇垣一成大将)の時代に、陸軍はズタズタにされたのです。

この状態に憤激して、これを立て直さんとしたのが青年将校と西田氏らです。

永田鉄山(陸軍省軍務局長、相沢中佐に刺殺さる)が林(陸軍大臣林銑十郎大将)とともに、財閥に軍を売らんとし、重臣に軍を乱されんとしたから、粛軍の意見を発表したのです。

真崎(教育総監真崎甚三郎大将)更迭の統帥権干犯問題は林、永田によってなされたのです」 |

「三月事件、十月事件などは、みな軍の中央部幕僚が、ときの軍首脳者と約束ずみで計画したのではありませんか。

何をもって北、西田が軍を攪乱するといい、青年将校が軍の統制を乱すというのですか?

北、西田両氏と青年将校は、皇軍をして建軍の本義にかえらしめることに身命を賭している忠良の士ではありませんか!」 |

「昭和六年十月事件以来の軍部幕僚の一団のごとき『軍が戒厳令を布いて改造するのだ』『改造は中央部で計画実施するから青年将校は引っこんでおれ』『陛下が許されねば短刀を突きつけてでもいうことをきかせるのだ』などの言辞を、平然として吐く下劣不逞なる軍中央部の改造軍人と、北氏の思想とを比較してみたら、いずれが国体に容れるか、いずれが非(ひ)か是(ぜ)か、容易に理解できることです。

軍が二月事件の公判を暗闇のなかに葬ろうとしているのは、北氏の正しき思想信念と青年将校の熱烈な愛国心とによって、従来、軍中央部で吐きつづけた不逞きわまる各種の放言と、国体に容れざる彼らの改造論をたたきつぶされるのが恐ろしいのが有力な理由であります。

重ねて申します。北、西田両氏の思想は断じて正しいものであります」 |

要するに、三月事件、十月事件から二・二六事件にいたる五年間のいたましい昭和動乱の傷あとを冷静にさぐってみると、私は天皇制の矛盾という大きな厚い壁にぶつかるのだ。

すなわち、将軍も幕僚も青年将校も、すべて軍人勅諭によって天皇に直結し、天皇絶対の軍隊を構成しながら、みにくい派閥内争と、いわゆる下剋上(げこくじょう)の抗争をつづけ、いずれも「朕の股肱である」という特権意識の上にあぐらをかいて驕兵(きょうへい)のそしりをまぬがれなかった。

しかも天皇自身の強い自由な発言権は、側近者と古い因習とによって「おそれ多い」という口実の下に封じられていたようだ。

将軍も幕僚も青年将校も、めいめい相手を非難、攻撃しながら、それぞれ天皇をかついで、われこそ「天皇の寵児(ちょうじ)」たらんと忠臣ぶって言動していた。

この天皇=将軍=幕僚=青年将校の奇々怪々な四角関係に思い切ってメスを入れないかぎりは、二・二六事件の複雑な秘密は永久に解けないであろう。

しかも戦後に民主化されたとはいえ、二・二六事件のときと同じ天皇の下に、新しい軍隊たる自衛隊はすでにかなりの兵力を備えている。

多数の“青年将校”たちはいったい、なにを考えているであろうか? 彼らは天皇制をどう思っているであろうか?

また、今日の自衛隊の青年将校は二十五年前の天皇制軍隊の青年将校と、どこがちがっているのか?

どこがちがっていないのか?

私は率直に訴えたい――天皇も政府も財界も官界も言論界も自衛隊も国民大衆も、どうか二・二六事件の真相を直視して、決して、腐い物にふたをすることかく、いったい、なにが誤っていたか、なにが正しかったか、当時の皇軍反乱のもろもろの教訓を、あらためて真剣に反省しようではないか!

我々の同胞と子孫とがふたたび同じような誤りを犯さないために――。

十九 top

おそらく現代の国民の大半は、もはや二・二六事件などはるか遠い昔の軍国主義時代の日本のおぼろげな悪夢として忘れてしまったか、あるいは、いまではまったく関心のない昭和史上の軍人ファッショの狂気のさたとして、あっさりかたづけているのではなかろうか?

もちろん、我々日本人にとっては、悪夢といえば太平洋戦争(開戦――敗戦――降伏――占領をふくめて)という大きな悪夢をだれでも覚えているはずであるから、これにくらべたら同じ悪夢といっても、二・二六事件のごときはいわば「茶碗の中の嵐」のようなものであり、しかも、それは直接に国民大衆とのつながりのない絶対天皇主義固有の独断的な軍人クーデターに終ったので、いまや二・二六事件が一般の国民大衆の間にもはや忘れられてしまっても別に怪しむにはおよばないであろう。

しかし、二・二六事件は、そんなに現代の日本とは無関係であり、また今日の国民大衆より忘れられてよいものであろうか?

私のような戦史家の立場よりみると、二・二六事件こそ、まさに日本を破滅へみちびいた昭和動乱史上の、いわば呪いの墓標であり、またそれは、天皇制日本に永久に残された奇怪な傷痕でもある。

さらにまた、二・二六事件の真相摘発と責任追及をゴマ化したがために、かえって天皇制の名の下に軍部と財閥の合作によって、軍国日本の戦争体制はいっそう強化され、無謀な太平洋戦争へ突入する破目におちいったともいえるだろう。

私に率直にいわせるならば、二・二六事件は今日まで、本当はまだ未解決なのだ。

その証拠には、戦中または戦後に育った世代が中学校や高校で学習した教科書には、いずれも二・二六事件の真実も意義も故意に省略されるか歪曲されて、いわば臭い物にふたをするように無視されている。

また生徒が質問をしても、正確に答えられるような知識も関心も、今日の若い教官たちには欠けているようにみえる。

それはいったい、なぜだろう?

おそらく、二・二六事件こそ、日本に天皇制のつづく限りは、戦前と戦後を通じてつねに、天皇自身をはじめ歴代の為政者にとって、はなはだていさいの悪い、また都合の悪い不祥事であるために、いわば国民大衆の健忘症に便乗して故意に忘れさせられてきたように思われる。

それはいいかえると、二・二六事件の真因を厳正無私の立場から追及、検討すると、どうしても天皇制のアイマイな本質、すなわち、その長所と短所をふくめた大きな矛盾を明らかにせねばならなくなるために、とうとう歴代の政府は事件そのものを闇から闇に葬りさり、国民大衆も真相を知らぬまま、いつとはなしに事件そのものを忘れてしまったのではなかろうか?

では、なぜ二・二六事件の真因を明らかにすると、天皇制にとって都合が悪いのであろうか?

それはまず第一に、天皇個人に傷がつく恐れがあるからだ。

あの当時、武力決起した急進的な青年将校一派は、いずれも幼年学校、士官学校を通じて天皇制軍人教育によって徹底的に鍛えられた心身ともに百パーセントの愛国者であったから、その目的はその「決起趣意書」が明示していたように、あくまで天皇政治の理想的社会を実現するため「尊皇討奸」(いわゆる君側の奸臣を実力で排除すること)を決行して、日本的錦旗(きんき)革命と呼ばれた「昭和維新」を達成することであった。

それはじつに決起青年将校たちの邪悪な野心のためではなくて、ただただ絶対天皇制の真価を広く日本民族のために顕現せんとする滅私奉公の尊皇精神の発露であった。

したがって、重臣、財閥の腐敗と政党の堕落を憤怒して武力決起した青年将校一派の行動も理念も、結局は天皇制のもたらした悲劇であり、また行きすぎた天皇制軍人教育の生んだ奇型的忠義の実践をしめしたものだ。

なぜ天皇は大元帥として、これらの純忠な青年将校たちと事前に親しく話しあい、無用の流血を阻止する決意を、もたなかったのであろうか?

おそらく、気の弱い善意の天皇自身は「現状維持」になれて、血気さかんな青年将校連中よりも、保守的なおとなしい老人の重臣たちを頼りに思っていたのであろう。

もしも天皇自身が、永田鉄山中将を白昼、陸軍省構内で「天誅!」と叫んで斬り殺した相沢三郎中佐の「尊皇絶対」の国粋精神に身ぶるいして、国家革新運動を内心、恐れて悪感情を抱いていたとしたならば、天皇こそじつに重臣、財閥、政党などいわゆる「腐敗、堕落した特権階級」の最大の味方であり、天皇親政を念願しながら、心外にも逆賊の汚名をさせられて刑死した青年将校たちの亡霊は永久にうかばれないであろう。

私は決して二・二六事件の決起将校の行動を正当化したり、あるいは彼らの理念を光栄化したりするものではない。

むしろ、彼らの言動と精神の深刻な矛盾を公正に検討することによって、この不祥事件の矛盾の禍根(かこん)が今日の日本にまだそのまま取り残されている点を明らかにしたいと望んでいるのだ。

敗戦のおかげで日本の政治体制は独裁的な軍国主義と、神がかりの超国家主義から、自由、平和の民主主義へ百八十度の大転換をとげながら、天皇制にたいする日本人の国民心理の習性と惰性は、決して一朝一夕で変わるものではないことは最近の情勢からも明らかである。

二十 top

さて、今度は二・二六事件の反乱軍、すなわち、決起将校一派のひきいた「昭和義軍」の正体と、その戦闘力について、私か入手した資料にもとづいて検討してみょう。

それはいったい、どれくらいの兵力あるいは武力があったら、二・二六事件ぐらいの規模の反乱、ないしはクーデターが日本で実行できるであろうか――という今日の時点よりみた興味ある軍事的研究の題目であると思う。

「決起趣意書」その他の文書にも明記されたとおり、決起将校たちはみずから「昭和義軍」または「維新義軍」と呼んで、大きな白布の幟(のぼり)に墨痕もあざやかに大書して幾旒も用意していた。

それは彼らのつねに悲願としていた「昭和維新」を決行するための正義の軍隊を意味するものだった。

わずか数人の年老いた元老、重臣を暗殺するためのみならば、彼らはそれほど多数の軍隊も武器も必要とはしなかったであろう。

その場合には、おそらく五・一五事件(昭和七年)に参加した海軍、陸軍、民間各側をあわせてせいぜい三十名ぐらいの人数でことたりたであろう。

しかしながら、彼らのめざす「昭和維新」の実現をみるまで、あくまで「尊皇討奸」を徹底的に断行するためには、まず、警官隊と憲兵部隊の干渉を制圧せねばならないし、また最悪の場合には、政府軍とも一戦をまじえるだけの戦闘力を保持する必要があった。

彼らは天皇より「維新大詔」が渙発(公布)されるまでは、断乎として戦いぬかねばならなかったのである。

それゆえ、彼ら決起部隊の武装と兵力は、つぎの通りきわめて強力なものであった。

一、首相官邸を襲撃して、岡田啓介首相殺害の任務を担当した栗原部隊(歩兵第一連隊)の兵力――

指揮官=栗原安秀中尉、兵力約=三百名、武器=機関銃七、同実包二千数百発、軽機関銃四、小銃百数十挺、同実包一万数千発、拳銃二十、同実包二千数百発、発煙筒約三十、防毒面約百五十、このほかに梯子(はしご)などを携行す。 |

二、大蔵大臣私邸を襲撃して高橋是清蔵相を殺害、ならびに宮城坂下門を制圧する任務を担当した中橋部隊(近衛歩兵第三連隊)の兵力――

指揮官=中橋基明中尉、兵力=約百二十名、武器=軽機関銃四、小銃百、同実包千数百発、拳銃数挺、同実包百発、ほかに梯子などを携行す。 |

三、内大臣私邸を襲撃して、斎藤実内府殺害の任務を担当した坂井部隊(歩兵第三連隊)の兵力――

指揮官=坂井直中尉、兵力=約二百名、武器=機関銃四、軽機関銃八、各実包二千数百発、小銃約百三十梃、同実包約六千発、拳銃十数梃、同実包約五百発、発煙筒若干。 |

四、侍従長官邸を襲撃して鈴木貫太郎侍従長殺害の任務を担当した安藤部隊(歩兵第三連隊)の兵力――

指揮官=安藤輝三大尉、兵力=約二百名、武器9機関銃四、同実包約二千発、軽機関銃五、同実包千数百発、小銃約百三十衍、同実包約九千発、拳銃十数衍、同実包約五百発。 |

五、警視庁占拠の任務を担当した野中部隊(歩兵第三連隊)の兵力――

指揮官=野中四郎大尉、兵力=約五百名、武器=機関銃八、同実包約四千発、軽機関銃十数衍、同実包約一万発、小銃数百衍、同実包二万発、拳銃数十衍、同実包千数百発。 |

六、陸軍大臣官邸占拠の任務を担当した丹生部隊(歩兵第一連隊)の兵力――

指揮官=丹生誠忠中尉、兵力=約百七十名、武器=機関銃二、同実包約一千発、軽機関銃四、小銃約百五十衍、同実包約一万発、拳銃十二衍、同実包約二百発。 |

七、朝日新聞社襲撃の任務を担当した栗原部隊(歩兵第一連隊)の兵力――

指揮官=栗原安秀中尉、兵力=約五十名、武器=機関銃一、軽機関銃二、軍用自動車三台。 |

八、湯河原伊藤草旅館に牧野伸顕前内府を殺害する任務を担当した河野隊(軍人および民間人)の兵力――

指揮官=河野寿大尉(所沢飛行学校)、兵力=下士官兵(歩兵第一連隊)二名、民間同志五名、武器=軽機関銃二、ほかに小銃、拳銃同実包各若干、日本刀数本(自動車二台に分乗して二月二十六日午前零時四十分に東京を出発、午前五時ごろに湯河原に到着) |

以上が、二・二六事件を引きおこした空前の「昭和義軍」の正体であった。

その強力な戦闘力は、重火器その他の大型兵器をまったく保有してはいなかったが、各部隊ともいずれも「昭和維新」の捨て石たらんと決意した、いわば筋金入りの青年将校――――たちに指揮された必死、必殺の特攻隊のようなものであったから、もしも政府軍との間に兵火を交えるような不幸な事態を生じたならば、おそらく徹底的に最後の一弾まで撃ちつくして壮烈に戦いぬいたことであろう。

二十一 top

ところで、戦後になってはじめて明らかにされた反乱事件関係記録を仔細に検討してみると、当時の政府も軍首脳部も、また、軍長老連中も、ただ天皇の前では最敬礼して形式的に「恐懼(きょうく)にたえず」とあやまりながら、軍部内にみなぎっていた恐るべき下剋上の雰囲気を強力に取りしまる措置と実行には驚くほど欠けていた。

むしろ、彼らは二・二六事件のような軍隊を利用した反乱、またはクーデターが近く起こるべきことをひそかに予想しながら、これを未然に防止するために、政府も軍部も一丸となって全力をあげて努力することをあえてしなかった。

しかも外部にたいしては、軍の絶大なる威信をつねに強調して、わがもの顔に、あの狂信的な「国体明徴」の運動の推進力となっていた軍部自体が、その内部では将校と幕僚と青年将校の三者がバラバラにはなれて、たがいに「われこそ天皇の股肱である」とひとりよがりをして争っていたのであるから、まったく収拾がつかないのも当然であったろう。

また一方、木戸日記などによると、天皇の軍部不信の念はそうとうに根強いものがあったようで、二・二六事件の第一日午前中に参内した川島陸相にたいして、天皇は、「今回のことは精神の如何を問わず、はなはだ不本意である。国体の精華を傷つけるものと認める」と手きびしい発言をしている。

また同日記によれば、同夜参内した臨時総理大臣代理の後藤文夫内相に対して、天皇から、「すみやかに暴徒を鎮圧せよ、秩序回復するまで職務に精励せよ」という言葉があったそうだ。

しかし、二・二六事件は、決して一朝一夕にして起こったわけではない。

それは昭和六年の三月事件と十月事件から、さらに昭和七年の五・一五事件から、ずっと引きつづいた軍部中心の国家革新運動の激流のごときものである。

それがいわば昭和維新の系譜であり、その淵源(えんげん=根本)は遠く天才的革命家北一輝が大正八年に狂熱をこめて書きあげた『日本改造法案大綱』にあるとみられている。

したがって、二・二六事件の大爆発が起こるまでには、長年にわたり奇怪きわまる怪文書が乱れ飛んで、国内はもちろん、満支方面の各部隊の少壮血気の青年将校たちの悲憤を駆りたてていたものだった。

その一例として、つぎのような珍しい記録が残っている。

これこそ昭和維新のムードをしめす有力な資料文献であると思う。

しかし、このようなムードが肝心な天皇自身には全然、理解されていなかったのは皮肉千万であった。

陸軍士官学校卒業第四十五期生の間に送付された維新運動に関する不穏文書の要旨。

(昭和十年四月一日付、原文のまま)

「全国同期生諸兄に送るの書」

此度(このたび)次の如き意見の一致を見たるに就き全国同期生諸兄に御通知致す次第に御座候、希(ねがわ)くは諸兄同期生百四十名の意の存する処を熟読玩味せられ各衛戍(えいじゅ)地同期生は勿論、青年将校全般に普及徹底せられ、以て全国青年将校一体の維新運動を促進せられる様、切に希望する次第に御座候。

一 現在の国情に就きて――全面的に国体に違反す。吾人は明治維新の強化を断行せざるべからざるを痛感するものなり。

二 現在軍部内の情勢に就きて――軍部内にファッショ的勢力あり。

彼の十一月二十日事件に於いて士官学校中隊長辻(政信)大尉が佐藤士官候補生を使嗾(しそう=けしかける)して青年将校の状況を偵察せしめて青年将校の間に何等かの計画あるかの如く捏造して告発したるは此のファッショ的精神の活動の証左なり。

三 時局に対する同期生並に青年将校各位の態度宣明(せんめい)。

方針――吾人青年将校は国体顕現(けんげん)の為に剣を提げて立つ青年武士なり。

下記のものは悉(ことごと)く国体反逆の存在にして、所謂「天皇機関説」と同列なり。

① 元老重臣等中心の国家支配―― 一木氏(喜徳郎博士)が天皇機関説の開祖なること。

② 議会中心主義、政党政治主義。

③ 国民的協翼(きょうよく)を否認ぜる一党独裁主義。

④ 唯物的、功利的、個人的なる経済思想に依る財閥の国家経済の壟断専恣(ろうだんせんし)、所謂資本主義経済。

⑤ 官僚中心主義――特に軍部内に於ては幕僚中心主義、軍部幕僚一部間に潜在し常に暗躍さるる権勢奪取のクーデター、その下に対してなされたものが十一月二十日事件と称せられる皇軍一体主義破壊の密計なり、然してこの官僚主義独裁主義は必ず国家社会主義に堕落して恐るべき赤化(せっか)共産主義の前駆となる。

⑥ 皇族内閣を提唱する改造断行請願運動。

⑦ 国家社会主義、一国社会主義。

⑧ 赤化共産主義。

これを要する吾人を以て見れば、国家の殆ど全部の存在が、何れも五十歩、百歩の国体反逆なり。

今や美濃部博士の存在抹殺と其の旧書の焚却(ふんきゃく)とか国体明徴に非ず。それは実に末枝の一葉のみ。

斯くして国体原理の具現(ぐげん)拡充を方針とする「皇道維新」以外に吾人と皇国との行うべき途なし。

処置――

① 先ず衛戍(えいじゅ=赴任)地又は学校毎に維新的団体を完成す。

② 在京同期生と各衛戍地との連絡を密にするため……。

③ 唯に同期生に止らず青年将校団結のため……。

四月一日 在京同期生 |

これらの急進的な青年将校一派のいわば旗印となった「尊皇討奸」の思想こそは、天皇制のワクの下に現状打破をめざす軍人反逆の時代精神であった。

それは結局、天皇制の美名にかくれた右翼暴力革命ともいえるであろう。

当時、このような軍人反逆の時代精神がいかに猛烈に流行していたか、つぎの記録は読者諸君に異常な興味をわきたたせるであろう。

これを一読すると、二・二六事件の起こったことは格別に驚くにはあたらず、来るべきものが到来したといえるだろう。

北満に駐屯中の青年将校有志が陸軍大臣に宛てた十一月事件に関する上申書。(原文のまま)

北満鎮護の任に服し内に外に皇軍の負える使命、殊に深大なるを体感す。

国体の正しき精神と形容とを皇軍自体の特有優秀なる組織の上に顕現することにより、凡有(あらゆる)反皇道的歪曲の照魔鏡たらしむる事実に之が帰結的念願たり。

即ち畏(おそれおおい)けれども、陛下を頭首と仰ぐ上下一体の秩序と調和とを名実共に具象化して、以て不言(ふげん)の範を示す喫緊(きっきん)の急、之を措きて朔北(さくほく=大陸の辺境)の光明も延いて亦期すべからざらんとす。

頃日(けいじつ)偶々(たまたま)十一月二十日事件なるものの生起を耳にす。

而してその真相の、一部不純分子による作為的捏造(ねつぞう)たるを知るに及び、切歯痛憤止み難きを覚ゆ。

更に従来、屡々(しばしば)なる犬糞的泥試合的中傷讒侮(ちゅうしょうざんぶ)、目的の為には手段を択ばず底(てい)の非武士的暗黒行為の実演者が是等(これら)権術の徒輩(とはい)たりしを知り、憐愍(れんびん)と憎悪とを超え正に活人剣(かつじんけん=正しい剣)一揮(き)して道義の峻崇(しゅんそう)堅持(けんじ)せらるべきを祈念す。

蓋(けだ)し下剋上的乃至相剋的妄想を根底とせる此種(このしゅ)非違を寛仮(かんか、看過の誤りか?)するに於ては満天下の信望は国軍を去り、国軍は亦自らの毒素により、その死命を制せらるべく、而して又根本的に破邪(はじや)顕正(けんしょう)の肇国(ちょうこく=建国)的信念に汚点を印せらるべきを恐慄(きょうりつ)すればなり。

不肖(ふしょう)等上記の念願に立ち急転直下して此怪聞(かいぶん)に直面するや勃然たる義憤如何ともすべからず。

不肖等が護国の本分に基き茲(ここ)に天誅必加を決意す。

即ち先ず司直(しちょく)の明断により正邪曲直の理法を明かにし明大義正人心の道開かるべきを天神地祇(てんしんちぎ)に拝跪し、絶対不可奪の志を貫徹せんとす。

不肖等の尊信する顕要(けんよう)高邁(こうまい)なる先輩と純情赤誠の僚友とを陋劣(ろうれつ)卑穢(ひあい)なる奸手(かんしゅ)より救出するは誠に今日の要事なりと信ず。

敢て微沈(びちん)を披瀝(ひれき)し謹みて御賢慮を希(こ)い奉(たてまつ)る。

昭和十年三月十日

在北満 歩34中隊長、陸軍歩兵大尉。

山田 洋(以下略) |

これはまた、いったいなんという神がかりの悪文であり、難解な迷文であろう!

しかし、よくこの一言一句を検討してみると、それは当時の日本全国ならびに満支各地に駐在中の各部隊の急進的青年将校の間にまるで燎原(りょうげん)の火のごとく燃えあがりつつあった国家革新気運の恐るべき狂熱を反映したものであることがわかる。

まさに切迫していた相沢中佐の永田軍務局長斬殺事件(昭和十年八月十二日)と皇軍反乱の二・二六事件(昭和十一年二月二十六日)の前兆たる異常な昭和動乱的気圧をしめすものであった。

二十二 top

私は二・二六事件に決起した青年将校たちの殺人行為を憎み、かつ悲しむけれども、しかし、彼らの純情と義憤と反逆の気持には深く同情を禁じ得ない。

その一方、血気さかんな青年将校の行動力を利用して、軍部独裁の権勢を張り、あるいは厖大な軍事予算の獲得に成功して戦争準備に踊った将軍と幕僚連中の利己的な野心には烈しい怒りを感じた。

そして、「尊皇絶対」の殉教的信念に燃えた青年将校たちを、いたずらに犬死にさせた不運な天皇とその側近の無為、無策に、ただもどかしさと失望を深く覚えるばかりである。

それは要するに、真善美の理想をめぐる天皇国家の、夢と現実の間の永遠の矛盾を物語るなまなましい姿ではなかろうか?

私の手許には、国家革新の理想と情熱に挺身した青年将校たちの残した、いろいろな記録資料がある。

それを今日の時点より読みなおしてみると、左翼と右翼、学生と軍人のちがいはあっても、正義感の強い青年大衆の現状打破の反逆精神には、不思議に一脈相通ずる熱気があるように思われてならない。

反乱軍首魁の安藤輝三大尉の街頭演説の要旨(昭和十一年二月二十八日午後十時半赤坂の料亭「幸楽」門前にて)

我々が諸君の前に発表せんとすることは、わずか一言にして尽くし得る。

すなわち、我々も諸君も同じく日本臣民であるということである。

我々の心情は一切を挙げて、陛下の下へということでなければならぬ。

そもそも日本帝国には天皇は唯一人であらせられるはずである。

しかるに何ぞ!

腐敗せる軍閥、堕落せる財閥、重臣らは、その地位を利用して、畏(おそれ)多くも上(かみ)天皇の大権干犯(かんぱん)を為し来っているではないか!

なお言うならば、わが同胞が貴き血を流し骨を曝(さ)らして手に入れた満州は全土を挙げてこれら分子の喰(く)うところとなり終っているではないか!

我々はこれを知る。

しかして諸君においても、同じくこれを知っているはずである。いまや我々は長きにわたる熟慮の結果、諸君らには為し得なかったところの腐敗分子の一斉除去を敢えてしとげたのである。

我々はこれを喜ぶとともに、これにより諸君が為すべき仕事として幾重にもお願いすることは、我々同志が恐らくは為し得ずに残してゆくであろうところの新日本の建設である。

しかして、やがて生まれ生ずる新しき日本の姿が、従来のそれと大差ないものであるならば、此度(このたび)の挙(きょ)は単なる暴動として漸次、世人の記憶から薄らいでゆくであろう。

だが諸君らの力により、立派な日本が生まれ出るならば、我々の死は昭和維新の人柱(ひとばしら)として価値あるものたり得るのである。

我々は諸君を信じ、我々に課せられたる任務とともに喜んで死んで行くものである。

諸君! 我々は諸君が我々の死を踏み越えて、新日本の建設に進まれんことを希望するとともに、日本国民が一切を挙げて共同し、陛下の下に帰せられる日の一日も早きを祈って止まない次第である。

天皇陛下万歳三唱 |

二十三 top

私は前述のように二・二六事件の真相を自由、公正な立場より、戦後あきらかにされた重要な資料と、私自身の貴重な体験とにもとづいて追及、検討しているが、まだまだ論じつくさぬ点がいろいろ多いので、すこし謎のベールをはいで、皇軍反乱事件の実相を忌憚(きたん)なく描いてみょうと思う。それは歴史の教訓を決して忘れないためである。

これまでに私は、主として大量刑死した決起青年将校たちの烈々たる闘魂と切々たる悲願をくんで、なるべく当時の腐敗した政界と重苦しい社会的雰囲気を生かして反乱事件の核心をドキュメント本位に描いてきた。

それは「尊皇討奸」を叫んでいっせい決起しながら、かえって天皇の信任厚い重臣を大量殺傷したために、気の弱い天皇の嘆きと不興を買い、逆賊叛徒として葬られた純忠血気の青年将校こそ、二・二六事件という国民的悲劇の主人公であるからだ。

しかしながら、我々は決起目的の是非いかんにかかわらず、青年将校たちの犯した流血の惨事の犠牲者を弔うことを忘れてはなるまい。

これらの重臣は、決起将校一味から「不義不忠」と呼ばれ、また「国体破壊の元凶」とののしられ、さらに「奸臣軍賊」と憎まれながらも、やはり天皇制を支持して明治憲法による議会政治の下に日本の発展に大いにつくしてきた人たちであった。

さて、二・二六事件の血祭りに上げられた重臣たちの殺され方は、まことに残酷非情なものであった。

私はいまここに、昭和十一年(一九三六年、日独防共協定調印、スペイン内乱勃発という重大な年だった)二月二十六日の早暁、反乱軍の軍刀と銃弾にたおれた老重臣の最期を明らかにして、その冥福を衷心より祈りたい。

反乱軍の重臣襲撃の行動については、事件発生の五ヵ月後の昭和十一年七月七日午前二時、陸軍省発表(七月七日付全国新聞掲載)の軍法会議判決(同年七月五日判決言い渡し)ならびに理由概要によってはじめて全国民の前に明らかにされたが、しかし、その公表内容はなるべく国民に悪感情と反軍的影響をあたえないように、殺害の模様はほとんど省略されていた。