|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

第二章 問答無用! 撃て! ――五・一五事件――

一 top

昭和七年(一九三二年)五月十五日は、青空が晴れわたり、さわやかな微風がこころよく青葉をゆるがしていた日曜日であった。

東京市内の目ぬきの盛り場は、どこも楽しそうな家族づれの人出で大いに賑わい、いかにも天下泰平の明るい表情を呈していた。

つい数ヵ月前、この同じ年の二月から三月にかけて、前蔵相井上準之助氏と三井合名理事長団琢磨男爵が、血盟団団員の手で、あいついで暗殺された恐ろしい悪夢のような記憶も、毎日の生活に追われて忙しい庶民大衆にとっては、きびしい暗い冬が去りゆくのといっしょにすっかり薄らいでいたようだった。

明るい、楽しい五月の好季節をむかえて、世の中も、大衆の気持を反映するかのように浮き浮きして、もはや、暗殺などという縁起のわるい、うわさ話は、だれでも忘れたい心地がしたであろう。

これが、当時、若い朝日新聞記者であった私のいつわらぬ実感であった。

というのは、この前年の昭和六年(一九三一年)の三月と十月にひそかに起こった陸軍の中堅幕僚と青年将校を中心とする軍部のクーデター(武力による政府打倒)計画未遂事件(三月事件および十月事件と呼ばれた。後述)については、国民はまったくツンボ桟敷におかれて全然なにも知らなかったし、新聞社の情報通でも、憲兵隊を怖れて実情を調べることはできないくらいであったからだ。

それゆえ、軍部の中に爆発しかけていた現状打破の気運と革新運動の底流を、世間では少しも感づいてはいなかった。

いわゆる識者でさえも同年九月に満州事変が起こって、軍部の永年つもりにつもった欝憤(うっぷん)と、軍縮をめぐる政党政治に対する不平不満の絶好のハケ口ができたので、軍人の旺盛なエネルギーはいっせいに満州の天地へ注入されていたので、むしろ国内の国家革新運動は、軍人の関心と協力が薄らいで下火になるのではないか、という楽観説をみとめていたくらいであった。

このような時代の雰囲気の中で、五・一五事件は突発したのであった。

それだけに、政治的にも社会的にも衝撃は深刻なものだった。

この五月十五日午後五時二十七分ごろ、軍服を着用した海軍青年将校四名と陸軍士官候補生五名の一団が、突如、麹町(現在千代田区)永田町の高台(国会議事堂の裏通り)にある首相官邸に自動車二台で乗りつけて、表門と裏門の両方からピストルを振りかざしながら乱入した。

首相官邸警備係の田中五郎、平山八十松両巡査が驚いて押し止めようとするや、軍人たちはいきなりピストルを乱射して両巡査を血祭りに上げた。

彼らはいきり立って、ヒッソリと静まりかえった広い官邸の奥へ、軍靴の足音も荒々しく侵入した。

彼らのめざす人物は、老齢七十八歳の首相犬養毅氏(政友会総裁)であった。

犬養老首相は旧岡山藩士で、明治二十三年(一八九〇年)の国会開設にあたり第一回衆議院議員に当選以来、毎回当選四十余年の議会生活で鍛え上げた最古参の政党人であり、また、清貧に甘んじてきた日本の議会政治の最後のホープでもあった。

彼は、田中義一大将(首相)の死後を継いで政友会総裁となり、さらに、前年の昭和六年十二月に、若槻内閣(民政党)が閣内不統一で倒れた後、難局打開の信念を燃やして首相の地位についたものである。

夕方五時半とはいっても、五月ともなれば日は長く、まだ西日が明るく当たっていた。

ガランとしたモダンな洋風建築の首相官邸の一番奥まった日本間には、白い山羊ヒゲを生やした小柄の痩せ細った仙人のような風貌の犬養老首相がひとりで書見をしていた。

彼は数日来の風邪気味のため、この晴れた日曜日の午後も、官邸の奥に閉じこもって静かに休養していたのだった。

そこへ、ただならぬ物音、驚いた老首相の目の前に青年将校の一団が土足のまま現われた。

「諸君はいったい、なんの用で来たのか? 乱暴なまねをするな、靴ぐらい脱いだらどうだね、おたがいに話せばわかることだ!」

と、さすが犬養首相は生粋の党人の老政治家らしい貫祿をしめして、あまり取り乱したようすもみせず、自分の孫のように若い将校連中に向かって説得をこころみた。

しかし彼の胸先には、数分前に警官を射殺したばかりの銃身の生あたたかい軍用ピストルの銃口が黒く光っていた。

おそらく老首相は、血気にはやる軍服の若者どもをまずなだめて、その言い分を十分に聞いてやり、よく話し合えば誤解もとけて、まさか手荒いことはしないであろう、と考えたことであろう。

彼は決して逃げ出そうとしたり、恐怖のあまり騷ぎたてるようなことはしなかった。

その落ちついた老首相の態度は、一瞬、ピストルを握った青年将校たちの決断をにぶらせたようであった。

腐敗した政党政治の張本人として、また国威を失墜した軟弱外交の責任者としてねらわれた老首相が、意外に気骨のある人物であることをはじめて知ってたじろいだのであろう。

返事もせず無言のままニラミ合ったとき、首領格の海軍将校が大声で怒鳴った。

「問答無用! 撃て!」

轟然とピストルは発射され、犬養首相は、バタリと、まるで枯木が倒れるように、もろくも小さい身体を崩れ伏せた。

日本間のクタミが赤く血に染まって、庭先よりさしこんだ夕陽に無気味に、映えていた。

青年将校の一団は、顔面を血まみれにしてむごたらしくも虫の息で倒れている老首相に向かって、直立したまま目礼をすると、ふたたび靴音も荒々しく廊下づたいに立ち去った。

そして、待たせてあった自動車に分乗して、意気ようようと帰途、警視庁を襲撃したのち、東京憲兵隊へ車を乗りつけていっせいに白首した。

これが、いわゆる五・一五事件のクライマックスであった。

「問答無用! 撃て!」という有名な歴史的セリフを叫んだのは、リーダー格の山岸宏海軍中尉(横須賀在勤)で、ピストルを発射したのは黒岩勇海軍少尉(予備)と三上卓海軍中尉(重巡「妙高」乗組)であった。

弾丸は二発とも犬養首相の下顎部と右コメカミに命中して、ほとんど即死も同然の致命傷であった。

(凶行後、急報により、午後六時十五分、東大青山外科の権威、青山博士が官邸に駆けつけて応急手当をつくしたが効なく、犬養首相は、翌十六日午前二時三十五分に絶命した。また重傷の田中巡査も数日後に死亡した)

こうして犬養首相は暗殺されて、戦前の日本で最後の政党内閣はついに亡んでいった。

| (犬養首相の死後、ただちに内閣は総辞職したが、後継内閣でもめたため、十日間、高橋是潸蔵相〈四年後の二・二六事件で暗殺された〉が臨時首相代理をつとめた後、元老西園寺公の苦慮のあげく、とうとう軍部の圧力で政党内閣は見切りをつけられ、前朝鮮総督、海軍大将斎藤実(まこと)子爵〈二・二六事件で暗殺された〉に大命が降下して、いわゆる非常時挙国一致内閣〈軍部、官僚、政党よりなる〉が出現した) |

二 top

当時――昭和七年のことであるが、私は朝日新聞記者とはいっても、まだ入社二年生の独身で横須賀支局に勤務していた。

軍港市内の小さい旅館の一室を借りて住み、仕事にさしつかえのない限りは、土曜日の夜おそく東京荏原区(目蒲線、洗足田園調布)の親の家へ帰って、日曜日をゆっくり楽しんでいたものだった。

ことに新橋駅より横須賀線で、わずか一時間あまりで任地へ往復できる点が非常にうれしかったので、いつも銀ブラの味を忘れなかった。

じつはこの歴史的な五月十五日の午後も、私は銀座に出かけていた。

夕方になって、けたたましい号外売りの鈴の音に、さすが商売柄、神経をとがらせて、さっそく一枚買ってみて、アッと驚いた。

「海軍青年将校、首相官邸を襲撃、犬養首相射殺、市内各所に爆弾……」

というような見出しの太文字は、本当に私の脳天をなぐりつけるほど強烈な衝撃をあたえた。

「これは大変だ!」と、私はたちまち全身の血が逆流するような気持で、もうまったく夢中だった。

それは空前の大事件が突発したという新聞記者らしい緊張感と、さらに休日ではあるが任地を離れていたという責任感とが、いっきょに胸中にこみ上げてきたためだった。

「犯行の海軍青年将校はもしかしたら、横須賀鎮守府管内の海軍軍人ではあるまいか? まさか……それとも……」

と私の頭脳は一瞬の間にくるくると回ったが、まさか目と鼻の先にある朝日新聞本社へ立ち寄って詳報を尋ねるわけにもゆかず、小走りに新橋駅からただちに横須賀行きの電車に乗って、任地へ舞いもどった。

まだ日が長くて、軍港の空も海も明るかったように記憶している。市内のガケ下の小さい支局へ息を切らせて飛びこむと、意外にも主任は不在でだれもいなかった。本社からはまだなんの連絡手配も来ていなかった。

私は、ホッとして、はじめて人心地がついたように感じた。

急に咽喉がかわいて、お茶をがぶがぶ飲んだことを覚えている。

それから、しばらくたって、卓上の電話が鳴った。

ハッと胸をおどらせて受話器をとると、案の定(あんのじょう)、本社通信部からの至急報であった。

相手はK次長で、いつもは落ちついているのに、このときばかりはよほど緊張して急いでいるようすで、早口ながらつぎのように指令してきた。

「すでに号外かラジオでご承知と思うが、――今日の午後、陸海軍人の一団が首相官邸を襲撃して、犬養さんを殺したほか、警視庁や日本銀行や政友会本部や市内各変電所などを襲って爆弾を投げた。

また、牧野内府邸も襲撃されたが、牧野さんはぶじだった」 |

「ところで、犯人一味は目下、憲兵隊で取り調べ中であり、まだよく判らないが、本社の探知したところによると、主謀者とみられる海軍将校の三上中尉と山岸中尉と村上少尉は横須賀に関係があるようだから、大至急調査されたい。

これは重大事件だから、とくに自動車を二台ぐらい借りきって、全力をあげて手配を願います。

いますぐ応援のため鎌倉通信部のK君にそちらへ行ってもらいました。調査の判明次第、どんどん本社へ通報されたい……」 |

私は脂汗をかきながら、電話の指令を受けとると新聞記者らしい興奮に燃えたっていた。

あいにく、支局の主任は家族づれで、晴れた日曜日の朝からどこか田舎の方へ出かけて、まだもどっては来ないが、私は、十年に一回も起こりそうにもない大不祥事件の犯行軍人が、現任地の横須賀に関係があるとは、まことにニュース運にめぐまれたものだと感激しながら、まず、自動車を横鎮(横須賀鎮守府の略)へ飛ばした。

そして、当直の副官に会って、いろいろ押し問答を重ねたうえ、ようやく横須賀在勤の山岸中尉その他の住所を確かめた。 それから、応援にやってきたK君と自動車に同乗して、まず、田浦方面の山岸中尉の下宿先へ向かった。

もう日はとっぷり暮れて、丘とトンネルの多い横須賀から田浦へ通ずる街道は、真っ暗であった。

当時、若い海軍軍人たちは陸上勤務のものも、海上勤務のものも、たいてい横須賀、田浦、逗子方面の素人下宿の一室を借りて生活または休養の場所にしていたものだ。

しかし、これらの下宿先はいずれもガケの上の丘の中腹にあったり、あるいは畑の中の一軒家などが多いため、夜間に町名、番地を頼りにはじめて探し当てることは、それまでの私の支局勤務の経験からはなはだ困難であった。

それゆえ、私はK君と手分けして、暗夜の田浦のガケや階段の多い坂道を転げるようにあちこち歩き回って、山岸中尉と村上少尉の下宿先を突きとめるのにとても苦労した。

もちろん、自動車の利用できない細い小路であった。

それから長い時間がたった後、私どもは山岸中尉と村上少尉の下宿先のおばさんや家人からいろいろ両人の平常の生活や言動について情報を集めて、支局から本社通信部へ電話で送稿した。

といっても、それは翌日の朝刊紙上を華やかに飾るわけではなかった。

なぜならば、この日の大事件――すなわち五・一五事件については即日、内務省警保局より当局発表以外、一切記事掲載禁止を命令されたからであった。

ただ号外だけが、禁止発令前に刷り出されて東京市内その他でバラ撒かれたのだ。

こんなわけで、私の綴った事件当夜の探訪記事は、一年後に記事解禁になったとき、はじめて「横須賀電話」として本紙社会面の片隅に小さく掲載された。

それでも、私の三十年間にわたるジャーナリスト生活の中で、これは今日でも決して忘れられない思い出となった。

なお事件直後、犬養首相の死去と内閣総辞職の報道につづいて、五月十七日、陸海軍当局がはじめて発表した事件内容は、つぎの通り、まことにお粗末なもので、真面目な国民をバカにしたものであり、かえって流言蜚語が世間に乱れ飛んだ。

そして、社会の不安と人心の動揺をもたらした。

| 〔海軍省発表〕 [首相官邸その他における今次の不祥事件に関与せる海軍側人員は、海軍中、少尉六名にして、内一名は予備役にあるものなり、事件後ただちに全員、東京憲兵隊に自首したるをもって目下、同隊に収容取調中なり」 |

| 〔陸軍省発表〕 「帝国国内の現状に憤激し非常手段に訴え今次の不祥事件を惹き起こしたる一味に関与せる陸軍側人員は、在学中の陸軍士官学校生徒十一名にして、事件後ただちに全員、東京憲兵隊に自首したるをもって目下、憲兵隊に収容取調中なり」 |

正直にいって、私の見た昭和動乱史の中で、五・一五事件について私のなまなましく触れたものは、山岸中尉らの事件直前の生活と言動の片鱗にすぎない。

実際に私が五・一五事件の全貌を新聞記者として承知したのは、一年後の昭和八年(一九三三年)五月十七日午後五時に公表された司法、陸軍、海軍三省共同の長文の発表文によるものであった。

それほど軍当局では事件の内容を厳秘にして、その取り扱い(とくに後日の軍法会議による審理、処罰にも手心をくわえたらしい)に苦慮した模様である。

というのも、五・一五事件の暗殺と襲撃に参加した海軍青年将校と陸軍士官候補生たちは、いずれも血盟団盟主井上日召一派の国家革新運動の熱烈な共鳴者であり、また信奉者であって、昭和七年(一九三二年)三月に血盟団事件(前述)の一斉検挙直後より、軍人を中心に計画を立てて急速に実行に移したものであったからだ。

要するに五・一五事件は、同年二月の井上前蔵相の暗殺事件と、三月の団男爵暗殺事件とに密接に関連した、底知れない、大規模な軍民一体の直接行動計画の氷山の一角のようなものであった。

政府も議会も政党も、このような連続テロ事件の発生には恐怖したが、軍首脳部でも、前年(昭和六年)に起こった二つの奇怪な軍部クーデター事件(三月事件と十月事件)を未然にモミ消して、ウヤムヤに葬り去り、国民大衆の前に頬被(ほおかぶ)りで押し通してきた手前からも、なんとか責任を他へ転嫁しようと腐心した。

とくに満州事変(昭和六年九月)以来、軍部の鼻息はますます荒く、軍部の行動を批判したり、軍国主義を非難したりする自由言論にたいしては、直接、または間接に強い弾圧をくだしていたので、五・一五事件の当局発表文にも、いろんな手心をくわえて、軍部の面目と威信を保つ工夫をこらしていた。

たとえば、事件経過の共同発表にさいして、当時の陸相荒木貞夫中将(のちに陸軍大将、皇道派の主要人物)と海相大角大将は、それぞれつぎの通り、被告たちを大いに弁護するような談話を発表したものだ。

それは、その後の軍法会議の審判と量刑に無言の圧力と暗示をあたえたことは明白である。

荒木陸相談 「本件に参加したものは少年期からようやく青年期に入ったような若いものばかりである。

これら純真なる青年がかくのごとき挙措(きょそ)に出たその心情について考えれば、涙なきを得ない。

名誉のためとか私欲のためとか、または売国的行為ではない。

真にこれが皇国のためになると信じてやったことである。

ゆえに本件を処理する上に、単に小乗的観念をもって事務的に片づけるようなことをしてはならない……

この事件を契機として三省再思、もって犠牲者の心事を無にせざらむことを切望する次第である」 |

| 大角海相談 「ただ何か彼ら純情の青年をして、この誤りをなすに至らしめたるかを考えるとき、粛然として三思すべきものがある……罪とか刑罰の問題を離れ、ただ彼ら青年の心事に想到するとき、涙なきを得ぬのである」 |

今日からかえりみると、いやしくも天皇の親任した総理大臣を白昼、堂々と官邸の中に押し入りピストルで射殺した乱暴残酷な、制服の軍人一味を、いかにも純情憂国の志士のように賞揚、弁護した陸相も、まったく正気の沙汰ではないが、これが当時の険悪な社会的雰囲気の中では別におかしくはなかったのだ。

三 top

五・一五事件のテロ行動は、軍人行動隊(十八名)と民間行動隊(十四名)の手によって、犬養首相を暗殺したほか、警視庁襲撃にあたり、同庁長坂書記と読売新聞高橋記者(同庁詰)の両名にピストルを乱射して重傷をあたえ、また仲間割れした革命家の退役陸軍中尉西田税(にしだみつぎ=その後に、二・二六事件に連座、反乱罪の首魁の一人として死刑になった)を襲い、ピストル六発を発射して瀕死の重傷を蒙らせた。

しかし、牧野内府邸(芝三田)をはじめ、日本銀行、三菱銀行本店、政友会本部などを襲撃した連中は、ただ玄関先へ小型爆弾や手榴弾を投げこんですぐ自動車で逃走しただけであった。

しかもその爆弾も手榴弾も不発が多く、その被害はとるに足らず、ただ人騒がせをした程度であった。

また、帝都の暗黒化を狙ったと自称する市内各変電所を襲撃した民間側のいわゆる農民決死隊も、革命行動隊としては破壊訓練も行動計画も、未熟であったため全然、不成功に終った。

要するに、彼らは国家革新の意識はものすごく過剰であったが、諸外国の武力革命にみられるような合理的な大衆煽動手段と政府打倒の具体的計画に欠けていたので、いわば一殺多生の血盟団的テロの軍人版になったわけだ。

彼らは決して、犬養個人に恨みはないが、総理大臣たる彼を殺すことによって堕落した政党と腐敗した政界に粛清の痛棒をくわえ、また市内各所の襲撃によって政府を覚醒させ、みずから昭和維新の捨て石たらんことを念頭したものであった。

したがって、その後のことはあまり深くは考えず、軍部の長老と先輩の手によって、一君万民の天皇政治の本然の姿が首尾よく顕現されるであろうと希望的観測をしていたようである。

五・一五事件に関する当局の共同発表文は、つぎの通り各被告の心情に大いに同情して、犬養首相の暗殺を傷むよりも、むしろ加害者の憂国の至情に敬意を表している点は、当時の軍部のたかぶった国家観念と政治干渉をしめすもので、いわば日本を破滅にみちびいた「反乱への道」の重要な道標の一つといえるであろう。

| 「――本件犯罪の動機および目的は各本人らの主張するところによれば、近時わが国の情勢は政治、外交、経済、思想、軍事などあらゆる方面に行き詰まりを生じ、国民精神また頽廃を来したるをもって、現状を打破するに非ざれば帝国を滅亡に導くの恐れあり、しかしてこの行き詰まりの根源は、政党、財閥および特権階級がたがいに結託し、ただ私利私欲にのみ没頭し、国防を軽視し、国利民福を思わず、腐敗堕落したるによるものなりとし、この根源を排除して、もって国家革新を遂げ、真の日本を建設せざるべからずというにあり」 |

さらに、昭和八年(一九三三年)九月十九日の陸軍軍法会議判決理由は、つぎの通り五・一五事件に参加した士官学校生徒の動機と目的を大いに取りあげて、間接的に彼らの反乱行動を正当化し、また光栄化している点は注目される。

コチコチの固苦しい文章だが、かえって当時の雰囲気がよくにじみ出ている。

| 「――各被告人はわが国現下の状態を目し、皇道扶翼の精神は日に衰え、国体の尊厳は日に疎んぜられ、いわゆる支配階級たる政党、財閥および特権階級は腐敗し、堕落し、相より相助けて私利私欲に没頭し、国防を軽視し、国政を紊(みだ)り、外は国威の失墜を招き、内は民心の頽廃、農村の疲弊を来せるなど、皇国の前途はすこぶる憂うべきもののあるのみならず、とくに満州事変の勃発に伴う国際情勢およびロンドン軍縮条約の結果、わが対外関係の危機は一日の偸安(とうおん)をゆるさずとし、速やかにこれら時弊を革正し、もって建国の精神に基づく皇国日本を確立するため国家革新の必要を痛感し、しかも叙上(じょうじょう)の焦眉の事態と、被告人当時の境遇上、とうてい合法手段をもってしては、これが革正を期し難しとし、ついにみずから国家革新のための捨て石となり、直接行動によりこれら支配階級の一角を打倒し、支配階級および一般国民の覚醒を促し、もって国家革新の気運を醸成せんことを欲し……」 |

(海軍側の判決理由もこれとほぼ同じ趣旨であり、きわめて各被告人に対して寛大なものであった)

また、事件の計画と経過については、司法、陸海軍三省の共同発表文はつぎのように明らかにした。

| 「――従来、海軍部内における運動の指導的地位にありたる海軍大尉藤井斉は上海に出征し、同年(昭和七年)二月五日戦死し、その中心を失うこととなりたるも、当時、霞ヶ浦海軍航空隊に勤務しておりたる古賀清志、中村義雄(いずれも海軍中尉、軍人行動隊の首脳部)らは謀議の末、井上昭(血盟団盟主井上日召の本名、同年三月検挙された)たちのいわゆる一人一殺主義は、その効果薄しとなし、むしろ一斉集団的に直接行動を実行し、これにより帝都の治安を紊(みだ)し、一時、恐怖状態に陥らしめ、戒厳令の布告せらるべき情勢を引き起こせしめんことを企図し、同年三月二十一日、かねて国家改造に関する文献などに刺戟せられいたる池松武志、後藤映範、篠原市之助(いずれも陸軍士官候補生、その他氏名は前表参照)たちと会見し、その企図を告げたるに、同人らはただちにこれに賛同し、行動を共にすることを約し、また当日、右会合に列せざりし中島忠秋もその後に参加することとなりたり」 |

また一方、民間側の農民決死隊の参加のいきさつは、つぎの通りであった。

| 「――橘孝三郎(受郷塾頭)は、同年一月二十二日、茨城県土浦町において、古賀清志、中村義雄らに対し講演をなして農村の窮状を説き、国家革新の要あるを論じ、青年士官の奮起を奨励したることありて、肝胆相照らすにいたり、同年三月二十日以降、古賀、中村と、しばしば論議の結果、別働隊としてその配下なる後藤圀彦および塾生たちを率いて行動の第一線に立たんことを約したり」 |

このように、歴史的な五・一五事件の全貌は、今日の民主日本の社会通念からかえりみると、まことに奇怪千万なものであった。

とくに暴力否定の人道主義の立場からみれば、「一人一殺」とか「一殺多生」などという考え方は、いかに彼らの国家革新の熱情と天皇絶対主義の理想が純真なもので、愛国の至誠に燃え立ち、みずから護国の人柱たらんことを誓っていたとしても、偏狭な日本独特の独善、排他の軍国主義のバリエーションのようなものであった。

少なくとも、彼らの唱えた「正義」は、今日の平和時代の「自由」と表裏一体をなす民主主義的な「正義」ではなかった。

だが、彼らの信念と熱情が決していい加減な一時の気まぐれであったと判断してはならぬ。

当時、深刻な農村不況と生活苦と就職難の暗い世の中で、政府はほとんど無為無策で社会不安は増大し、政党は腐敗して、疑獄事件が続出し、また、財閥は政商と結んで金もうけに狂奔して驕り高ぶり、まったく貧富の対立は、「これが同じ日本人の生活か?」と驚くほど激化していた。

したがって、真面目な正議感の強い青年ほど、険悪な世相を憂え、支配階級の横暴を憎んでいた。

とくに実行力と決断力に富んだ陸海軍青年将校たちが、日本の現状打破のために決起した気持は、当時の暗い泥沼のような社会的雰囲気を理解すればするほど、私にはよくわかるような気がする。

むしろずるい意気地のない青年たちほど、険悪な社会相の現実を見て見ぬ振りをして、当時流行のジャズや、低級な流行歌や、銀座の青い燈、赤い燈の享楽主義へ逃避して、ひそかにウサ晴らしをしていたとも解せられるであろう。

当時の日本の社会では、「正義」と「自由」とが背中合わせになって、いわば鋭く対立していたのだ。

要するに、この当時、昭和日本は右せんか、左せんか、重大な十字路に立っていたのだ。いずれにせよ、張作霖の爆死から満州事変へとたくましく動き出していた軍部の巨大な推進力は、もはや日本を現状に立ちとどまらせておくことを許さなかった。

かくて昭和日本は、天皇制の下に左旋回するよりも右旋回する方が、歴史的にみても、国民性からみても、きわめて容易で自然的であったため、急速に軍部の推進と圧力によって、狂信的な軍国主義と超国家主義による国家革新――すなわち、昭和維新をめざして突進していった。それが「反乱への道」であった。

だから、五・一五事件の軍法会議の判決がきわめて軽かったのは、当時の社会的雰囲気の中では当然の情状酌量の結果であり、その責任は軍部のみならず、軟弱な政府にも、堕落した政党にも、横暴な財閥にも、利己主義にこり固まった支配階級にもあったわけである。

ただ軽すぎる判決を不審に思い、不満に感じたのは善良な国民大衆であったが、しかし、大衆にはその当時、言論の自由もなく、また新聞を通じて真実を知る権利もあたえられていなかったから、まったく無力であった。

私のような若い新聞記者も、ただ事件をめぐる情報をとったり集めたりするのが、精いっぱいの仕事であった。

いわば巨大なドス黒い時代の潮流に浮かんで押し流されているようなものだった。

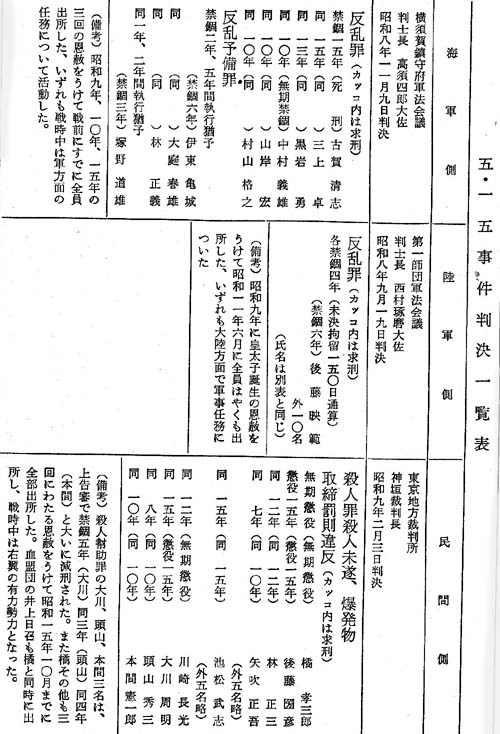

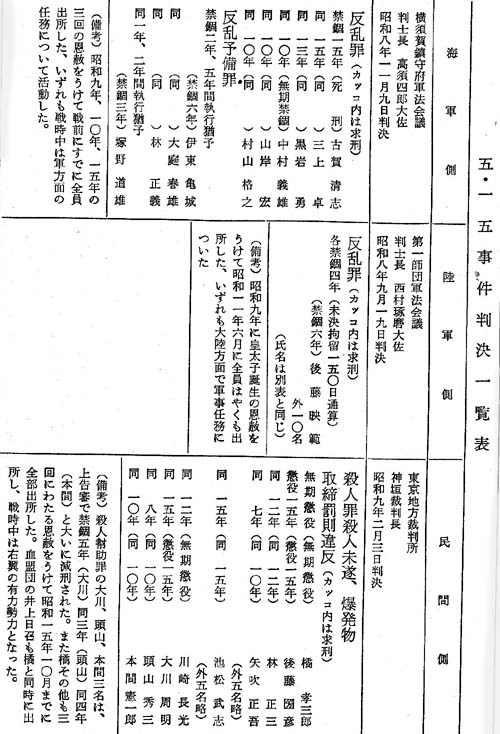

もう一つ、私の忘れられない点は、五・一五事件の公判が、軍人をさばく海軍の軍法会議と、民間人をさばく東京地方裁判所とか、それぞれ昭和八年(一九三三年)七月から九月の間に別々に開かれて、しかもその審理と判決がパラパラで統制を欠き、いかにも軍人偏重のバランスのとれない印象をあたえたことである。

それは軍首脳部が青年将校を恐れた一方、また民間の革命家を嫌っていたせいであろう。

すなわち、各被告人の判決は別表の通り軍人には反乱罪が適用されて、しかも一国の首相を多勢で取り囲んで射殺しても、首魁や下手人の古賀、三上、黒岩、山岸の各海軍将校はわずかに禁錮十五年(求刑は死刑)ないし十年という驚くほど軽いものであった。また、陸軍側の士官候補生十一名には、やはり反乱罪が適用されたが、一律に禁錮四年(しかも未決拘置百五十日通算、ただし求刑は禁錮八年)という、じつにバランスのとれない形式主義の判決が下った。

ところが、民間側の被告全部には、反乱罪のかわりに、「殺人、殺人未遂、爆発物取締罰則違反」などの忌(いま)わしい罪名が適用されたうえ、ほとんどすべて求刑通りの厳刑が言い渡された。

たとえば、犬養首相暗殺の直接下手人ではない黒幕の愛郷塾頭、橘には無期懲役、また被告池松は、陸軍側の士官候補生と同一行動をとりながら士官学校中退の民間人であるために、陸軍側の一律禁錮四年にたいして、懲役十五年の重刑といった工合であった。

しかも陸海軍人がすべて愛国の志士扱いで「禁錮刑」であるのに反して、民間側は不名誉な「懲役刑」といった差別待遇(併合罪のためではあるが)が目立った。

これについては、当時、弁護人側でも異論が出て、上訴すべしと意見もあったようだが、愛郷塾頭、橘孝三郎は全被告を代表して、 |

|

「刑の軽重のごときはいまさら問うところではない。

自分にあたえられた無期の判決は、青年将校の身代わりになり得たことと思われるのが光栄である。

これより既知、未知の同志が将来、ぞくぞく起って国家革新に当たって下さるであろうと思う」 |

と天晴れな男前をみせた。そして、全員が一審服罪の覚悟を明らかにした。

この五・一五事件に関して、陸海軍当局が、ひそかにもっとも心配したのは、国家革新運動に参加する若い青年将校たちが、いわば世間知らずの血気盛んな純真な熱情から、大川周明(神武会頭)とか、本間憲一郎(紫山塾頭)とか、橘孝三郎(愛郷塾頭)とか、井上日召(血盟団)とか、いったような、民間のいわゆる職業的愛国運動家に煽動されたり利用されたりして、軽挙妄動して軍の威信を傷つけ、あるいは軍部独自の立場を危うくする恐れがあることだった。

ことに陸軍首脳部としては、苦しい悩みがあった。前年の昭和六年に起こった三月事件では宇垣陸相を首班とする軍部政権を企て、さらに同年の十月事件では荒木中将(当時)をかつぐ軍政府の樹立を図るなど、一部の将官と有力幕僚と中堅将校の団体「桜会」(昭和五年九月結成)を中心とする軍部クーデター計画が続出していたやさきなので、たとえこの両事件が一応、未然に阻止されたとはいえ、それからわずか半年後に起こった五・一五事件に直面して、将軍連中が内心で愕然としたのはもっともであった。

それは、軍部のクーデター計画と青年将校の反乱の陰謀とはたがいにからみ合って、いまや急進的な国家革新行動の底流は、刻々と全国的に青年将校層へひろまり、佐官級より尉官級へ、さらに尉官級より士官侯補生へと、まるで狂熱病のごとく伝染してゆく有様になったからだ。

もはや、古い将軍連中の頭と力とでは、青年将校たちの血管に激流する反乱の熱情を押さえることはできなかったし、また、五・一五事件の反乱将校を寛大に扱ったことは、いっそう事態を悪化させるばかりだった。

top

**************************************** |