|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ

第三章 マリアナ諸島(サイパン島)を目ざして

|

それは一九四四年(昭和十九年)六月十一日のことであった。

ハワイの輝かしい太陽の光は、大軍事基地のためではなくて、保養地のためにふさわしいもののように見えた。

私はアメリカ本国に五ヵ月間をすごした後、ちょうどいま太平洋にもどってきたところであった。

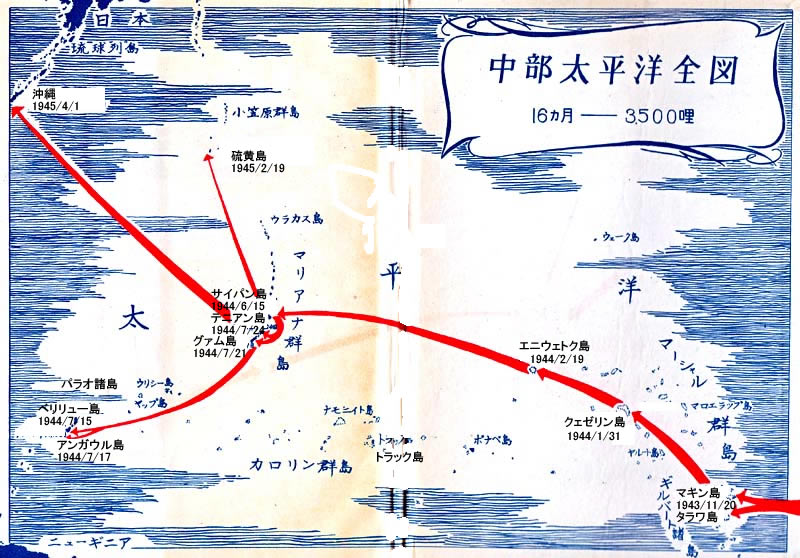

太平洋の前線はタラワ島とマキン島よりすでに七〇〇浬も前進してクェゼリン島へ、さらにそれより四○○が回前進しエニウェトク島へ達していた。

そして今や、戦線はさらに一二〇〇浬も飛躍的に前進してマリアナ諸島へ、わが領土たるグァム島へ、日本の委任統治領の中心たるサイパン島へ、さらにテニアン島へ、とわが軍をもたらそうとしていたのであった。

ホノルル市郊外のフォート・シャフター兵営の司令官室で、中部太平洋方面陸軍指揮官ロバート・C・リチャードソン陸軍中将は、

「ここはいよいよ太平洋戦争の重要な段階がはじまるところである。」と述べていた。

すなわちマリアナ諸島は、その東方にあたるクェゼリン島にいたるよりも、北方にあたる東京の方が近かった。

そしてこのクェゼリン島はわが軍の手中に帰してからわずかに五ヵ月たっていたばかりだった。

またグァム島は「日本の心臓をねらった一本の矢」に似ていると、一九三九年(昭和十四年)に孤立主義者のアメリカ下院議員ハミルトン・フィッシュJr(ジュニア)が、同島の軍備拡張に反対をとなえながら言ったとおりであった。

さてアメリカ軍のマリアナ諸島攻略計画は次のとおりであった。

六月十五日に、第二海兵師団および第四海兵師団はサイパン島に挺身上陸を敢行する。

ついで六月十八日に第三海兵師団および第一海兵予備旅団(第四、第二十二海兵連隊)は南方一〇〇浬をへだてるグァム島に進攻を決行する。

陸軍第二十七歩兵師団は予備部隊として海上に待機し、また陸軍第七十七歩兵師団は陸上の地区予備部隊としてD日プラス二○(上陸決行の日より二十日後の意)には出発のため積みこみを開始するものとした。

これは大いに野心的な予定計画ではあったが、実際には、いかにわが軍でもそのとおりには、とてもいかなかったことを読者は知るであろう。

私はハワイ諸島よりサイパン島へむかうにも、あるいはグァム島へおもむくにも、いすれも輸送船に乗りおくれでしまったが、攻略部隊の会合地点であるマジュロ環礁か、またはエニウェトク環礁へ飛行機で急行すれば、そこより部隊に随行することはできた。

それで私は海軍機で追いついて、サイパン島攻略に従軍するために、エニウェトク環礁へおもむくことにきめたのである。

六月四日 top

ホノルル市のモアナ・ホテルの電話交換手は、真夜中を一時間も過ぎたころに私を呼びおこした。

そして午前一時三〇分までに、私はタクシーに乗って、ビロードのように柔らかい月光につつまれたハワイの夜をぬって、フォード島の海軍航空基地へむけて走りつづけていた。

午前三時、巨大な『コロネード』四発飛行艇(略号PB2Y)はその鼻先を西にむけて上方に突きだして、水上で爆音を立てていた。

私は真珠湾攻撃の日以来、これで四回目の従軍の途にのぼることになったのだ。

それから五時間後に、私は太乎洋上の小さい珊瑚(さんご)のごみだらけのジョンストン島に到着した。

そしてさっそく、島内のりっぱな将校集会所の食堂でべーコンと玉子の朝食をしたためた。

それからさらに九時間を飛びつづけて、この大型飛行艇はエビエ島沖のクェゼリン環礁内の環礁に着水していた。

このエビエ島は、すでにこの二月に陸軍第七歩兵師団が日本軍の手より奪取していたのである。

(このクェゼリン環礁南部の諸島嶼の戦闘で、第七歩兵師団は約五千名の日本軍を殲滅したが、これにたいしてアメリカ軍の戦死者は一七七名にすぎなかった。)

一隻の小さい舟艇が我々乗員を五浬も南方にある大きなクェゼリン島(長さ三哩)へ運んでくれた。

そこで私は一枚の毛布を受けとり、発電所のとなりの一軒の天幕張りの短期滞在用の独身将校宿合(BOQ)に一台の寝床を割りあてられた。

夕食をすませてから、私は陸軍第五十工兵隊のアレン・ローズ陸軍大尉を電話で呼びだした。

私は彼を戦前から知っていたし、また近くはアッツ島で会ったことがある。

アレン陸軍大尉は、ただちにジープでやってきた。

我々は一緒にジープを走らせて陸軍第七航空隊司令部におもむき、司令官ウィリス・ヘイル陸軍少時に面会をもとめた。

我々は、司令部のとなりの天幕のなかで映写中であった、軍隊慰問用の二流どころの映画を見物していた、ヘイル陸軍少将が出てくるまで、待たされた。

ヘイル陸軍少将はほとんど開戦当初から戦線に活躍してきた。

私は一九四二年(昭和十七年)に豪州から帰還する途中で彼にはじめて会見したが、そのときに彼の司令部はハワイにあった。

それから一年後に、私はタラワ島から帰途についたとき、彼の新しい司令部のあるエリス諸島のフナフチ島でまた彼に出会った。

そして今また彼はこのクェゼリン島にいて、サイパン島から日本軍が一掃されしだい、そこに移駐する準備をととのえていたのであった。

この陸軍第七航空隊は欧州方面派遣の航空部隊、あるいは南西太平洋方面に出動中の陸軍第五航空隊および第十三航空隊にさえくらべてみても、決して大きな航空部隊ではなかった。

このヘイル陸軍少将指揮下の操縦士は陸上基地の海軍操縦士ならびに海兵隊操縦士もふくんでいたが、いずれもマーシャル群島中のヤルート、マロエラップ、ミリ、ウォッゼ各島のようなアメリカ軍の素通りした島々と、カロリン群島中のポナペ、トラック両島のようなアメリカ軍が側面攻撃をおこなった島々に駐屯する日本軍を、釘づけにするはなはだ重要ではあるが、退屈な任務を遂行していたのである。

これらの陸軍と海軍と海兵隊の操縦士たちはまた、太平洋上の数千平方浬にわたる偵察と哨戒の大半をも行っていた。

そして彼らは、潜水艦が支那海、フィリピン海、日本近海を監視する目であったように、直接に太平洋を監視する目であったのだ。

航空母艦の勤務には、これよりもっとはなやかさも、もっと輝かしさも、さらにもっと危険もあった。

しかしヘイル陸軍少将指揮下の操縦士たちもまた損失は出していたのだ。

アメリカ軍の素通りしたマーシャル群島の航空写真は、これらの島々がいくつもかさなりあった爆弾の噴火口の連続の観を呈していた。

しかしねばり強い日本軍は依然として、これらの島々に頑張って、おりおり、アメリカ軍機を撃墜していたのである。

(それから一年たった後でも、日本軍はまだ、そこに頑張っていたものだ。)

「一体、これらの操縦士連中は、勲章も休暇ももらわずに、なにを楽しみにして奮闘せねばならないのであろうか?」と、ウィリス・ヘイル陸軍少将は反問した。

人間は誰でも休暇方針を立てねばならなかったのだ。

一時は、この第七航空隊の損失も任務遂行のたびごとに、その参加人員の四%に上昇した。

それでヘイル陸軍少将は、配下の人員にたいして三十回、任務を遂行した後には休暇、もしくは航空戦闘より交替をあたえることを実行しはじめた。

するとその損失は急に減少したのである。

そして各島嶼(とうしょ)にたいする側面攻撃については十回、また素通りしたマーシャル群島にたいする攻撃については二十回をもって、ヘイル陸軍少将指揮下の操縦士たちには航空勲章一個が授与されることになった。

このヘイル陸軍少将は、大抵の航空将校と同様に、しかし大抵の歩兵将校とは反対に、日本人を軽蔑していた。

「一体、日本人が面子(めんつ)を立てるようなものはどこにあるかね?

もちろん、日本人はめいめい自決はする。

しかし我々が昨年中に、彼らに加えた大打撃に対して報復するため、一体、彼らはどんなことをしたというのか?

また日本航空母艦のホノルル攻撃はどうなったんだ?

私は日本軍がそんな攻撃を行えるような軍艦か何か持っているとは思わんよ。

日本人はアメリカ航空母艦群が、この三月末にパラオ諸島にたいしてくわえた猛撃のような痛打には報復できないのである。 (そのときには、すくなくとも日本軍の艦船二十五隻が撃沈され、飛行機一六〇機が撃墜破された。)

そのうえ、日本人は我々がつくれるようにには何でもつくれないのだ。

彼らは我々のブルドーザーに匹敵(ひってき)できるものさえ、何も有してはいないのだよ。」

その夜間、まるで大空から百万のバケツの水をひっくりかえしたように大雨が沛然(はいぜん)と降ってきた。

我々の泊まったテントの中では、八名の宿泊者がブウブウ怒りながら、うらめしそうにビショぬれの海軍携帯袋やズック製のスーツケースをながめたり、敷蒲団を裏がえしたりして大わぎした後、再び眠りについた。

このクェゼリン島の日中はとても暑かったが、夜間は心地よかった。もし大雨さえ降らなかったならば――

六月六日(東経日付――日付変更線を越えたので六月五日はない)

top

午前七時三〇分に、アメリカ軍のC47型輸送機はクェゼリン島を離陸して北進した。

我々は今度は、クェゼリン、エニウェトク、マジュロ、タラワ各島の間をピストン式に往復する航空輸送部(略称TAG)に属する飛行機で旅行していた。

これらの飛行機が毎日、日本軍の依然として立てこもっている島々の上空を飛んでいる事実は、ほとんど誰も気にやんではいなかった。

「もし日本兵が餓え死にすることができるというなら、奴らがやせおとろえて餓え死にするまでそこにおいといてやれ。

もしそれができないなら、奴らを老衰で死なせてやれ。」と、私の座席のとなりに坐った一名の陸軍大尉が言った。

それから彼はつけくわえて、

「でも私はよくわからないね。

ことによると、奴らは島の原住民と雑婚して、混血の日本人の新しい世代を育てあげているかもしれないですよ。」

我々がロイ島に着陸したのは、それからわずか二十分間かかったばかりであった。

この島は二月に、第四海兵師団が二十七時間を要して日本軍の戦死者三、四七二名と捕虜九九名を出した後、その一対をなす同じ砂掘り場の小島ナムールとともに攻略したものであった。

このロイ島の飛行場付近に立てられた約二百ばかりの白塗りの十字架は、わが軍がクェゼリン環礁の北部の島々に上陸できるようにするために、勇士たちがその生命を犠牲にしたことを物語るものであった。

我々が輸送機のそばで待っていると、海兵隊の操縦士による『コルセア』戦闘機(略号FAU)の一個中隊が朝の哨戒飛行に飛び立った。

その後を追って『ベンツラ』爆撃機一機がつづいた。

しばらくしてから、我々は再びマロニー陸軍大尉の指揮する定期連絡輸送機に乗って、離陸したが、今度はエニウェトク環礁の礁湖内にある最北端のエンゲビ島まで、二時間にわたる北西方への飛行であった。

このエンゲビ島には、若干、出没していた敵機を邀撃(ようげき)するにために『コルセア』戦闘機の一隊と、まだ一度も現われたことはなかったが敵艦群を邀撃するために『ドーントレス』哨戒兼急降下爆撃機(略号SBD)の一隊および少数のミッチェルB25型爆撃機が進駐していた。

我々の輸送機に同乗した海兵隊の中尉の話によると、エンゲビ島の攻略には第二十二海兵連隊が日本軍八〇〇名を殲滅するために、約五〇名の戦死者を出した。

そしてこの第二十二海兵連隊は残敵掃蕩中の第一〇六歩兵連隊を援助するために、エニウェトク環礁の南部の島々に進撃をつづけたのである。

マーシャル群島の攻略戦は、クェゼリン島でもエニウェトク島でも、いずれも日本軍の要塞陣地はタラワ島に構築されていたものほど恐るべき頑丈なものではなかったけれども、環礁に対する挺身上陸についてわが軍がタラワ島でまなんだ教訓を生かした最善の証拠を示すものであった。 すなわちクェゼリン、エニウェトク両環礁の攻略戦にたいする発表された死傷者を合計すると次のような数字を示していた。

| 日本軍 |

戦死者 |

一二、○○○名 |

|

| アメリカ軍 |

戦死者

行方不明者

負傷者 |

六六六名

六名

二、六一二名 |

(内訳――陸軍二四七名、海兵隊四一九名)

(全部、海兵隊)

(内訳――陸軍一、二六五名、海兵隊一、三四七名) |

エンゲビ島からエニウェトク島まで二〇浬を飛翔するには、わずかに数分間かかるだけであった。

当直将校が我々に、大きな二軒つづきのカマボコ兵舎のなかに寝床を割りあててくれたが、そこにはすでに三十五名の下級海軍士官が泊まっていた。

彼らの大半は入港する艦船を待ちわびていたのである。

(海軍少尉と海軍中尉はつねに、その乗艦を探しもとめているようであった。

私は戦争の初期に、太平洋中のいたるところで八ヵ月間も自分の乗艦を探しつづけていた一名の海軍少尉を知っていた。)

日が暮れてまもなく、一九時三〇分ごろになると、誰もみな映画を見にゾロゾロ出かけた。

どの小っぽけなエニウェトク島内のあちこちには半ダースも野天の映画用のスクリーンが散在していた。

映画がはじまるまえには、その日のニュース概要が観衆に読みあげられたか、この特殊な映写会の観衆は青色の戦闘衣を着た水兵と、カーキ色の戦闘衣を着た海軍士官および海兵ばかりで、いっぱいであった。

このニュースのアナウンサーのロッブ・ホワイト中尉は、偶然にも私と同郷のジョージア州の同じ町の出身の監督(エビスコバル)教会の牧師の息子であって、私は十五年ぶりで再会したのであった。

ホワイト中尉は言った。

「今日は本国にはとてもたくさん、興奮するようなニュースがありました。

ロンドンにあるAP通信社(アメリカ三大通信社の一つ、アソンシエイテッド・プレスの略称)支局では、二十二歳になる英国娘がテレタイプ(電気式自動ニュース印字機)のキーをたたいてました。

彼女はフランスヘの進攻がいよいよ開始されたと報じました。

しかしそれは取り消されたので、本国では誰もみんなガッカリしました。」

ついでホワイト中尉はイタリア戦線の戦闘について語り、またマックアーサー将軍麾下の陸軍部隊が戦闘中であるビアク島半島部の戦いについて述べた。それから彼は、

「以上が今日のニュースであります。そして映画の映写技師は待ちきれずにいますから、これより映画をごらんにいれます。」と言った。

美しい夜であった。月がこうこうと輝いていた。

そしてすずしい徴風に棕櫚(しゅろ)の大きな葉がサヤサヤと音を立てていた。

空にはほとんど雲がなかった。

これが、それから三分後にホワイト中尉が急いでもどってきて、観衆にむかって全く落ちついて次のように告げたときのいかにも劇的な舞台装置であった。

「ここにただ今、はいったばかりのニュースの一片があります――欧州進攻作戦(ノルマンディ上陸)開始がいま公表され

ました。」

四〇〇名ばかりの水兵と海兵は総立ちになって、ワアーっと大きな歓呼をあげた。

彼らにとっては一つの戦争のいよいよ終幕のはじまりこそは、地球のちょうど、反対側で闘っている彼ら自身の戦争に勝ちぬくための一歩前進を意味したのだ。

しかし、それは決してさわがしい、いつまでも長くつづいた歓呼ではなかった。

目前にせまった自分の戦争こそ、このエニウェトク島で、映画を見ている兵士にたちの個人的の関心の的であったのである。

さりながら、このはるか遠い欧州戦線のニュースはおそらく、太平洋戦争もその期間を短縮されて、水兵や海兵たちがなつかしい故郷へ帰還できる日もますます手近に近づいてきたことを意味したことであろう。

六月七日 top

今朝、私はウィリアム・C・モット海軍少佐と一緒に島内を歩きまわった。

彼はマリアナ諸島攻略作戦の総指揮官のリッチモンド・ケリー・ターナー海軍中将の副官として幕僚にくわわるため、この島で待機していたのである。

このビル(愛称)・モット海軍少佐は海軍兵学校を卒業してから海軍をやめて、法律を勉強してワシントンで弁護士を開業していた。

そして開戦後に彼が再び海軍へ戻ったとき、彼のあたえられた仕事は素適なものであった。

すなわち彼は大統領官邸ホワイトハウスの地下防空室にある極秘の地図室に勤務したのである。

彼はほとんどルーズヴェルト大統領やチャーチル英首相と同様に、戦争初期のすこぶる形勢重大な数ヵ月間におこりつつあったことについて、よく知っていたのだ。

しかし彼は軍事機密を托しても信頼できる人物であるだけに、彼のいろいろ知ったことに関しては、あまりしゃべらなかった。

ただ彼は私にむかって、チャーチル英首相がいつも朝食後に地図室へおりてきたときのおきまりの挨拶は次のとおりであったと語った。

「やあ、ヒトラーは今朝は調子はどうかね、あの私生児野郎(バスタード)は?」

エニウェトク島のせまい滑走路には、航空母艦用の補充機として使用される『ヘルキャッ卜』戦闘機(略号F6F)の一群と、『リベレーター』B24型四発爆撃機およびミッチェルB25型双発爆撃機の一群とで混雑を呈していた。

モット海軍少佐と私は、『雷の盃(サンダー・マッグ)』という名前をしるされた一機の『リベレーター』B24型爆撃機(海軍のPB4Yと同型)の前で足をとめた。

その爆撃機の胴体には、爆撃任務に一回、出撃するたびごとにペンキで描いた実際、数ダースにあまる爆弾の画でいっぱいであった。

「これは『バス』(愛称)ミラーの愛機であります。彼はまるで気狂いみたいな男です。」と、一名の水兵が言った。

このノーマン・ミラー海軍中作は三十六歳の『年寄り』ではあったが、ほんとうに『気狂い』のよりな熱狂的な人物であった。

それは対日戦争に打ち勝つために多大の貢献をしつつある熟練した『気狂い』であった。

私はとうとう、彼には会わずにしまったが、彼の名声は太平洋全域に鳴りひびいていたので彼をよく承知していた。

この『バス』(愛称)ミラー海軍中佐のとくいの攻撃目標は、エニウェトク島南西方八〇〇浬にあるトラック島であった。彼のひきいる攻撃隊は『ミラーの気むずかしい奇襲部隊』と呼ばれていたが、この七ヵ月半の間に日本艦船四十三隻を確実に撃沈し、さらに不確実ながら他の艦船九十一隻を撃沈破したのである。

これらの戦果のなかで、ミラー隊長自身は二十隻、合計三五、五〇〇トンを撃沈した。

それは主として貨物船であるが、そのなかには駆逐艦一隻と油槽船(タンカー)一隻もふくまれていた。

彼は海軍の操縦士として根強くも不正確な高々度水平爆撃を軽蔑していたので、彼の飛行機が大型のために敵砲火の主要目標になる危険もかえりみず、いつも夜間に五〇呎ないし一〇〇呎の超低高度でトラック島上空をおそったのであった。

彼はかって一席、榴散弾(りゅうさんだん)の炸裂(さくれつ)のために負傷したが、たった六日間休んでいたばかりであった。

誰もミラー海軍中佐が海軍十字勲章一個と航空殊動十字章四個と航空勲章四個とを授けられたことをねに持つ者はいなかったし、また彼が妻と五人の子供にたちが待っている家庭に結局、ぶじに帰郷を許されたことをそねむものもなかった。

ところで、この日の午後に行われたエニウェトク島の将校集会所(ビールとジンのみ)の開所式は盛大な祝典であった。

このエニウェトク島を、私が太平洋地域で今まで見たなかでもっとも小ぎれいなキチンとした基地につくりあげた海軍建設隊は、さらに腕によりをかけ網戸のはいったベランダと念入りの意匠をこらした装飾画のある奥の長い酒場を有する二階建ての力マボコ型建物を竣功したのであった。

海軍航空士官出のエニウェトク島司令官エドガー・A・(通称『バヴト』)クルーズ海軍大佐は、この集会所を自慢したが、彼はそれよりもっとこの島を自慢していた。

この午後の祝典に参列した賓客は、インディアナ州生れにしては珍らしくおとなしい第五艦隊司令長官レイモンド・スプル・アンス海軍大将(当時)と、マーク・ミッチャー海軍中将と交替して高速航空戦艦機動部隊指揮官の地位をはなれたばかりのジョン・S・マックケーン海軍中将をはじめ、多数の高級士官を網羅していた。

この祝宴の席上、スプルーアンス海軍大将は、

「この次の作戦こそは困難な上陸作戦となるであろうが、私は海兵隊に多大の信頼をおいている。」と述べた。

しかしこの席上で、多数ならんだ提督たちよりもっと印象を深めたのは、病院船『バウンティフル』より列席した十数名の看護婦連中であった。

彼女たちこそ実にこのエニウェトク島の土をふんだ最初の白人の女性であったのだ。

女性の姿を見ることにひさしく餓えていた兵士たちにとっては、これらの看護婦連中は、たとえ襞(ひだ)の飾りのあるスカートのかわりに、全く媚態(びたい)に乏しいスキンをはいてはいたが、みんな美しく見えたのである。

六月八日 top

今日、サイパン島攻略部隊を満載した輸送船群が到着した。

いよいよ戦闘は切迫してきたように思われた。ケリー・ターナー海軍中将とホーランド・スミス海兵中将とが姿をあらわすときには、いつも戦闘が目前にせまったように思われるのであった。

水陸両用作戦というものは、その規模の大小にかかわらず、大仕事である。

しかも今度のマリアナ諸島作戦は、七七五隻の大小艦船と十万の徒歩部隊と約二十五万の水兵を包含した大作戦であって、これまでに太平洋戦線でくわだてられた最大の上陸作戦であったのである。

そしてこの作戦の指揮系統を一覧すれば、この作戦が一体どんな厖大な規模を必要とするものであるかを、大体ではあるが一応、知るであろう。

しかしそれを見ただけでは、作戦計画の全貌もわからないし、またわが軍がサイパン、グァム、テニアン三島を攻略するために、どれだけの軍需品が必要であるかも全く、知ることはできなかったのである。

まず太平洋艦隊司令長官ニーミッツ海軍大将(後に元帥)が、真珠湾にある彼の司令部の机の前に坐ってこの作戦全般の采配をふるったのである。

次にスプルーアンス海軍大将が、作戦に参加する陸上部隊、海上部隊および航空部隊の現地指揮官として総指揮をとった。

そしてスプルーアンス海軍大将の麾下には、二名の海軍中将のミッチャーとターナーがいならんでいた。

ミッチャー海軍中将は高速航空母艦機動部隊の指揮官であって、サイパン島上陸作戦中に西部太平洋水域を遊弋(ゆうよく)して硫黄島、ロタ、グァム、テニアン各島のような要衝にある日本軍の飛行場を撃滅するのが、その任務であった。

しかも彼は依然としてスプルーアンス海軍大将の麾下に属して、アメリカ上陸軍を日本軍の艦隊および航空部隊の邀撃(ようげき)からまもらねばならないのであった。

ターナー海軍中将は水陸両用作戦の上陸指揮にあたった。これは彼の指揮下の旧式戦艦、巡洋艦、駆逐艦よりなる砲撃部隊がサイパン島海岸に艦砲射撃をくわえた後に、各部隊を上陸させることを意味するものであった。

また彼は上陸部隊の食糧弾薬の補給を維持し、万一にもミッチャー機動部隊の哨戒を突破して侵入する日本艦隊の妨害より上陸部隊を掩護せねばならなかったのである。

しかもそのうえ、彼は各部隊が上陸後、その指揮下の護送用小型航空母艦からの飛行隊と、必要におうじてミッチャー機動部隊の大型航空母艦からの飛行隊とによる航空掩護と、砲撃掩護とをあたえねばならなかった。

彼の任務こそおそらく、この全作戦のあらゆる任務のなかでもっとも複雑困難なものであり、ただ作戦行動の鬼才のみがよくこれを遂行することができるのである。

しかし彼はほとんど独力でこの難事を遂行してみせると主張したのであった。

このターナー海軍中将指揮下の第一の人物は、ホーランド・スミス海兵中将であった。

マリアナ諸島作戦の開始される当時、この年とった『怒りっぽいホーリン』(通称)海兵中将は過渡期の状態にいたのである。

すなわち彼は第五水陸両用部隊の指揮官であったが、これは第二、第四海兵師団と、これに派遣されたすべての陸軍部隊とを包含したものであった。

しかるに今では、ロイ・ガイガー海兵少将の指揮下にもう一つ別の水陸両用部隊――すなわち第三水陸両用部隊が編成されていた。それは第三海兵師団と第一予備将兵旅団と、さらに戦況の必要とする場合に召集できる陸軍部隊とをふくむものであった。

(実際、戦況は陸軍の救援部隊を必要としたのであった。)

それゆえ、スミス海兵中将は第五水陸両用部隊指揮官の地位をハリー・シュミット海兵少将にゆずって、これら第三および第五水陸両用部隊の両軍を包含する太平洋方面艦隊海兵隊司令官に就任しようとするところであった。

しかしサイパン島上陸作戦では、彼は依然として第五水陸両用部隊(略称VAC)の指揮官であった。

彼はターナー海軍中将が各部隊を海岸に上陸させた後は、これら全上陸軍の指揮をとることになっていた。

この勇猛なホーランド・スミス海兵中将の指揮下には、二名の師団長がいた。

すなわち第二海兵師団長のトーマス・E・ワトソン海兵少将と、第四海兵師団長のハリー・シュミット海兵少将である。

そしてもし戦況により、さらに別個の陸上部隊を投入する必要のおこった場合には、それらの新部隊もすべてスミス海兵中将の指揮下におかれることになっていた。

これはどうして、ラルフ・スミス陸軍少将指揮の師団として初陣の第二十七歩兵師団が、誰も予想しないほど早くスミス海兵中将の麾下に編入されたかの理由であった。なぜならばサイパン戦は、非常な困難な戦闘になったからである。

私は、タラワ島攻略戦に従軍したと同じ第二海兵師団に従軍することにきまった。

ワトソン海兵少将の師団次長をつとめるメリット・A・エドソン海兵代将は、タラワ作戦からの友達であった。

それで私は、彼の乗船する軍隊輸送船に便乗することを願いでたのである。その輸送船は『ボリヴァー』といって、船長はロバート・ポール・ウェイデル海軍大佐であった。

それには第二十八輸送船隊(輸送船八隻、指揮官ヘンリー・クリントン・フラナガン海軍大佐)の隊長が乗りこんでいた。

私にとって今ただちに関心の深い第二海兵師団は、各三、三〇〇名の人員よりなる歩兵三個連隊――すなわち第二、第六、第八海兵連隊と、砲兵一個連隊すなわち第十海兵連隊と、工兵一個連隊、すなわち第十八海兵連隊よりなっていた。

(訳注――海兵部隊のなかに、歩兵、砲兵、工兵の各兵種があるが、それは部隊番号で表示されている。) 」

この第二海兵連隊はウォルター・J・スチェアート海兵大佐が連隊長であった。彼の連隊は各九○○名よりなる三個大隊より編成されていて、ウッド・B・カイル海兵中佐、リチャード・ナッティング海兵中佐、アーノルド・F・ジョンストン海兵中佐の三人がその大隊長であった。

また第六海兵連隊はジェームズ・P・ライポレー海兵大佐が連隊長で、ウィリアム・K・ジョーンズ、レイモンド・マレー、ジョン・イーズレーの三人が大隊長であった。第八海兵連隊はクラーレンス・R・ウォーレス海兵大佐が連隊長で、その部下の大隊長はローレンス・C・ヘイスJr、ヘンリー・P・(通称『ジム』)クロー、ジャック・ミラーJrの三人であった。

また砲兵連隊の連隊長はラファエル・グリフィン海兵大佐であり、工兵連隊の連隊長はサイリル・W・マータア海兵大佐であった。

さて輸送船『ボリヴァー』にはエドソン海兵代将と師団次長付幕僚と一緒に、ライズレー海兵大佐の連隊本部員と第六海兵連隊の第一大隊と、そのA中佐とが乗船していた。私がサイパン島戦に従軍中、主として私がすごしたのはこの第六海兵連隊の第一大隊であった。

六月九日 top

ターナー海軍中将の旗艦上で、私はホーランド・スミス海兵中将と会見した。彼について、私はこう言いたいと思う――中部太平洋の全戦闘を通じて、私の話しかけた他のいかかる人物よりも正しく、彼は敵軍の能力を判断していた。

たとえば私は作戦前より『わが軍は硫黄島では一万五千の犠牲を出すであろう』と語り、また『沖縄島では五万の死傷者を出すであろう』と判断していた。

彼は私に向かって言った――

「わが軍は今ではたいらな環礁はもうわけはないよ。わが軍はどうやって環礁を粉砕するかを、もう十分に学んだからね。

しかし今度は日本軍が穴を掘って、そのなかにもぐれる山岳と洞窟とに向かって進撃せねばならないのだ。」

それから彼はおもむろに、

「今日から一週間たったら、たくさんの海兵の死体が出ることだろうなあ。」と語った。

どんな将軍でも、ちょうどその部隊の兵士が彼の将軍にたいして信頼の念を持たねばならないのと同様に、その部下の兵士に自信をもたねばならないものではあるが、この年寄りのスミス海兵中将は彼のかわいがっている海兵たちを信頼するどころか、ほんとうに崇拜していたのである。

六月十日 top

今朝早く、ターナー海軍中将は彼の坐乗する旗艦『ロッキー山』(作戦上の隠語名)の艦橋上で私に語った。

「そうだ。サイパンは猛烈な激戦となるだろうね。しかし私は万事、うまく作戦計画をつくってあると思うよ。」

この日の午後、私は輸送船『ボリヴァー』の船上におもむいて、輸送船隊長のフラナガン海軍大佐や船長のウェイデル海軍大佐や第二海兵師団次長エドソン海兵代将に敬意を表した。

この軍隊輸送船『ボリヴァー』は、私がこれまでに乗船した多数の輸送船のなかで最初の新造船であった。

(このサイパン作戦にいたるまでの間、アメリカ海軍の最大の不足の一つは輸送船であった。)

そして同船は約一年まえに海軍専用の輸送艦として就役したばかりであり、その船長のウェイデル海軍大佐は頑丈な体格の好人物で、サンタ・クルス島沖海戦には戦艦『サウス・ダゴダ』に乗りくみ、さらに最近までは改装された戦艦『カリフォルニア』(真珠湾攻撃で沈没したが引きあげ修理後、新造戦『サウス・ダゴダ』を模倣した艦型となった)に乗りくんでいた後、つい昨年十二月にこの輸送船の指揮をとることになったのである。

またウェイデル海軍大佐の敏腕な副長のジェームス・リン・ロジャース海軍少佐は、この輸送船上でもっとも興味ぶかい人物の一人であった。

彼は一九一二年(大正元年)に海軍兵学校を卒業したが、耳が悪かったために一九二八年(昭和三年)に海軍中佐で現役より退いたのであった。

今大戦に彼は再び海軍中佐として現役に復帰したが、海上勤務を望んで自発的に海軍少佐に降級したのである。

彼は兵学校時代の同級生の多数がすでに提督になっていた事実にも、あえて気にとめなかった。

私の船室の同室者は第六海兵連隊の第一大隊長ウィリアム・K・ジョーンズ海兵中佐であった。

彼は若冠二十七歳で、海兵隊中で最年少の大隊長であった。

混雑した軍隊輸送船の船内では――輸送船はつねに大混雑していたが――階級がはなはだ重要なものであった。

なぜならば、それはすずしい上甲板の船室に割りあてられるか、あるいは下甲板の窒息しそうなむし暑い船室に割りあてられるかの差別を意味するからである。

私はさきにタラワ島攻略戦に従軍するときには、華氏一〇〇度にのぼるものすごく暑い船室に七名の下級将校連中と同室したものであったから、今回たった一名の同室者しかいない上甲板の船室でサイパン島へおもむくことは、全く階級が大いに昇進したような気持であった。

(ただし従軍記者の昇格というものは変りやすいものである。それから数ヵ月役に沖縄島へおもむくときには、私は再び二階級ばかり落されて、同室者二名のいる船室へ入れられた。しかしそんなことはかまわなかった。)

真夜中の一時間まえに『総員配置につけ』のドラがカランカランと鳴りひびいた。日本軍はすでに数回にわたりエニウェトク島にたいしてかなり成功した空襲を決行していたのである。

それでもし日本機群がいま来襲したら、それこそ島の港内で多数の艦船を捕捉するのに、またとない絶好の機会をつかむであろう。

輸送船の船橋に立ったウェイデル海軍大佐はあくびをしながら言った。

「大丈夫だ、さあやってきて爆弾を落してみろ。我々はゆっくり眠ることにしよう。」

だが、この真夜中の『空襲隊』は、わが友軍の七機と判明した。

六月十一日 top

『赤いマイク』(通称)エドソン海兵代将は、

「これはなまやさしい戦いではないようだ。

私が間違っているかもしれないし、また私は間違っていることを望むがね。

しかし私はあなたも知るように、悲観主義者として評判をとっているのだよ。」と語った。

私は、タラワ島攻略戦以来、どの戦闘も見てないなかったが、しかし私自身もあまり楽観的な気持にはなれないと言った。

それからまた私は、クェゼリン島とエニウェトク島の『なまやさしい』勝利を見のがしてしまったが、一部の従軍記者連中は私にたいして、太平洋戦争は今後は全く『なまやさしい仕事』だと思うとつげた。

我々はすでに、そのやり方を学んだのである――と語った。

するとエドソン代将はちょっと、微笑をたたえながら、

「そのような心がまえをしているのは従軍記者のみではないよ。」と、意味深長に言った。

今日、わが軍がサイパン島海岸に挺身上陸を決行するちょうど、四日まえに、いよいよ我々はエニウェトク環礁内の礁湖より出港したのである。

海上は不穏で、陽光はキラキラ輝いていた。

そしてわが軍が従来、太平洋の敵軍を相手に出動したもっとも威力のある部隊は堂々と進航した。

我々の眼のとどくかぎり、左舷側にも右舷側にも、アメリカ軍の艦船で満ちあふれていた。

すなわち輸送船、駆逐艦、巡洋艦、戦車揚陸用船(LST)大型上陸用艦艇(LSD)、小型航空母艦、戦艦の大群がえんえんとつづいていた。

今日、船内の士官用休憩室で講演をおこなった海軍観戦武官のポール・コロニー海軍大佐の話によれば、わがサイパン島攻略部隊には五〇六隻の艦船があった。

アメリカ軍がこの水陸両用作戦をどうさばくかを観察するために随行してきた英国海軍のセント・クレア・クォート海軍中佐は、アメリカ製の〇・四五吋口径のピストルの発射法について若干の説明をもとめた。

するとビル・ジョーンズ海兵中佐は、まるで母親がその三番目の赤ん坊をあつかうように、全く雑作なく武器類を取りあっかっていただけに、さっそくそのピストルの発射法を彼に見せようと申しでた。

それで我々一同は船の船尾に行って、半時間も空瓶を舷側より海中へ投げては、これをピストルで射撃した。

私はこのセント・クレア・クォート海軍中佐よりも、ずっと命中率がよかったので、彼にそう言った。すると彼は、

「心配しなさるな、私はマウントバッテン(ルウィス・マウントバッテン卿、戦時中、中国、ビルマ、印度方面連合国軍最高指揮官、戦後に印度総督になった)の乗艦が撃沈されたときに、彼を救いあげたがね。

あなたはそのようなことをしたことないだろう。」と答えたのである。

第六海兵連隊付の軍医グレン・イングリッシュ中佐は、ハリウッドで医者を開業するためにインディアナ州より出てきた人物であるか、私にたいして、破傷風の予防注射や天然痘の予防液(ワクチン)のごとき戦争の生んだ薬についていろいろ教えてくれたのである。

また彼は――たしかにそうですよ、各部隊は戦闘に出陣するまえには朝食にビフテキと玉子をたべろことにしている、この第六海兵連隊も、第二海兵師団の全連隊と同様に、ニュージーランド駐屯訓練中に玉子つきビフテキの料理の味をおぼえたのですと言った。

「それは内臓の破裂した場合にはよろしくないが、精神的にはすばらしい効果がありますよ。」と、彼は語った。

六月十二日 top

正午すこしすぎに、五番船艙から出火した。海上では、火災ほど人々をおどろかすものはない。

誰かが貨物用の網の上に巻煙草を落して、それに引火させたものであった。

海兵たちは各甲板を走りまわる水兵たちをひやかして叫んだ。

「あれはかわいい子だね、鉄かぶとも何もかも!」

さて、息づまるような士官用休憩室の今日の講演はサイパン島の日本軍のいろいろな可能性に関するものであった。

師団付の語学将校である、眼鏡をかけたユージン・P・ボートマン海兵大尉は、

「我々は今回はじめて、日本人の民間人(非軍人)のなかへ進撃しようとしています。

サイパン島の在留邦人の数は約二万ないし三万でありますが、我々はその男子のなかで三千名が国民義勇軍のようなものを組織しているものと信じています。」とのべた。

また師団付諜報将校補佐官のトーマス・C・ダットン海兵大尉は、航空写真の研究により敵軍の陣地施設について彼の知れるだけのことを全部話してくれた。

すなわち日本軍の沿岸砲がどれくらいあるか、高射砲がどれくらいあるか、また大体の兵力(推定合計一九、〇〇〇名)などについて語ったのである。

(注) しかしサイパソ島の日本軍の兵力は約三万であることが後で判明した。

トム・ダットン海兵大尉の講演がおわった後で、師団付作戦主務将校の補佐官である、亜麻色の頭髮のレイスヴォン・マック(通称『トミー』)トムプキンス海兵中佐が立ちあがって、説明をくわえた。

「この作戦は容易ならぬものとなるでありましよう。それを生やさしいものと考えて、我々自身を愚弄することは何の役にもたちません。

しかしこの作戦には有望な一面があります。それは今我々のもとに歴史上、最大の艦隊を有することであります。

すなわち新しい戦艦群と、新しい航空母艦群と、新しい特別装備とを、我々は有しているのです。」

次にエドソン代将が立って決意を述べた。

「我々は、万一にも師団長とその幕僚になにか異常がおこった場合には、師団の指揮をとることができねばならないのであります。

また我々は本艦を離れたときより師団長の上陸するまでの間は、師団の指揮を取るものであります。

我々は早く突入して、最初に師団指揮所を選定せねばならないのであります。

各員はおのおの自己の任務は知っていますが、さらにほかのものの任務を引受けるようにもとめられるかもしれない。

なぜならば、我々は歩兵部隊指揮官の間の死傷者と同様に、幕僚中の死傷者をも考慮に入れねばならないからであります。」

ビル・ジョーンズ海兵中佐は、真珠湾軍港より密航をくわだてたものが二名、船中に乗っていると私に語った。

彼らは、戦線の後方地域勤務に転任させられた第六海兵連隊の古参兵であった。

そして彼らは、今やその部隊が戦闘に出陣するときにあたり、同行しなかったのだ。

「そうですね、彼らはたぶん、罰せられるものと思われますが、しかしあなたはこのような人たちを一体、どうしたもんでしようかね?」と、同中佐は私に反問した。

また後方部隊から、サイパン島行きを志してある種の『話しあい』をつけてやって来たほかの連中もあった。

すなわちニューオルリーンズ出身の師団付法務将校チャールス・ジャンワイア海兵少佐は、みずから墓碑登録係り将校に彼自身を指名して攻略部隊に参加したのである。

また師団付の慰安および風紀係り将校オリーン・W・トッド海兵大尉は、戦前にはサンディエゴの野球団の監督をしていたが、今回はシャンダイア海兵少佐の補佐官としてやって来たのである。

このジャンダイア少佐と卜ッド大尉の両人は、実際には戦死者の墓碑登録事務についてほとんど知らなかった。

しかし彼らはこの登録事務をよく知った有能な軍曹たちをその部下に有していた。

そしてこれらの軍曹たちは実際にサイパン島で、ほかのあらゆる人たちと全く同様に激しく働かねばならなかった。

彼らは他の将校連中より、いっも大いにからかわれていた。

「あなたは人間が死んでいるのを、どうしてわかるかね?」と、ある将校がトッド海兵大尉にたずねた。すると彼は、

「それは簡単だよ。」と答えて、名案を説明した。

「まずその顔の上で、ベテイ・グレーブル(アメリカ映画の人気女優)の写真を振ってみせるんだ。

それから、ウィスキーの瓶をみせる。その次には『おい、ここに帰国の船切符があるぞ。』と言うんだ。

それでも返事がなかったら、その人間は死んでいるものだとわかるさ。」

六月十三日 top

今日はDマイナス二日(上陸決行の日より二日まえの意)であった。

上陸部隊のにために進撃路を切りひらいていた、ミッチャー海軍中将指揮の航空母艦部隊より来たニュースは吉報であった。

それによれば、アメリカ軍の『ヘルキャット』戦闘機操縦士たちは、サイパン島沖で日本機一二四機を撃墜したが、友軍の損害は一攻撃隊中より飛行機十一機および操縦士八名を、また他の一隊より『ヘルキャッ卜』戦闘機一機および『ドーントレス』哨戒兼急降下爆撃機二機を喪失したのみであった。

さらにサイパン島と硫黄島の中間にあるペイガン島の西方で、日本軍の護送船団の一隊が南進中のところを捕捉して、撃沈十隻、撃破十隻の戦果をあげた。また他の攻撃隊は、輸送船五隻、駆逐艦四隻、貨物船一隻を捕捉して「全部、撃沈せり」と報告した。

そして日本軍の狙撃兵たちに遮蔽をあたえたと思われるサイパン島内の砂糖黍畑は「景気よく燃えている」と報告された。

ミッチャー海軍中将の電文は、飛行士らしい熱意に満ちあふれていた。

「海兵たちよ、ぞくぞく来たれ。敵の奴らは逃げだそうとしている。」

この戦争の巨大な悲劇的パノラマのなかに、一つの短かい挿話がある。

それは一隻の駆逐艦が、本船の各部隊に郵便をとどけてきたが、それは第八海兵連隊の第三大隊に配達すべきであった郵便行嚢(こうのう)一個をまちがえて積みおろしてしまった。

「ああ、大勢の第八海兵連隊第三大隊の将兵は、故郷からきた最後の手紙をついに読むことなく死んでゆくだろう。」と、私は考えないわけにはゆかなかった。

エドソン海兵代将は私にむかって、私が彼と一緒に上陸したいと望むかとうかをたずねた。

私は同行したいと答えた。彼は挺進上陸隊が上陸用舟艇群に移乗するや否や、本船を去って哨戒艇に乗りこみ、上陸して指揮所を設定すべき合図を待つ計画を立てた。

六月十四日 top

最後の聖餐(せいさん)拝受式が船内で執行された。

約百名の兵士たちがプロテスタン卜の儀式の執行中に部隊食堂にすし詰めになって暑熱にうだっていた。

午後おそく風のすずしい甲板で行われたカトリックの儀式に列席したものは、それよりあまり多くはなかった。

今日はいよいよD日(上陸決行の日)の前日であるが、タラワ島攻略戦の当時よりも緊迫した気分はすくなかった。

海兵隊の歴戦の勇士たちの会話には、ゆうゆうせまらざる、自信の気配がしみこんでいた。

しかし誰でも死の可能性を深く考えてはいたが、誰もそれを口に出したものはないのだと私は察した。

死は自分のほかの人たちにおこるものである。

もし兵士たちはそう信じなければ、戦いに出陣することをもっとしぶることであろう。

戦争中を通じて、私はたびたび、死の予感をおぼえた人たちのことを耳にしたが、私は決して誰にもそのことをたずねたことはなかった。

私はどんな人でも自分が死ぬことになろうと感じているというのを聞いたことは決してなかったのである。

兵士たちは戦いに出陣するまえには、つねに自分の士気をしっかり昂揚するものだ。

そういうふうにしなければならなかのであった。

万一の災厄を覚悟していなければならなかった第六海兵連隊長のライズレー海兵大佐でさえも、誰にも見られるこの一般的熱情の仲間入りをしたのである。

真夜中のまえに、彼は私の船室にはいって来て、

「私は虫の知らせか、この戦闘があらゆる戦闘のなかで一番、なまやさしいものであるような予感がするがね。」と、私に言った。

top

****************************************

|