|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ

第六章 サイパン島の大半を占めて

六月二十五日 top

この日までに、第二海兵師団は小規模な偵察行動に落ちついていた。

それは、友軍のほかの二個師団が戦線を整理するのを、じっと待機しているようなものであった。

「我々はいま、これらの張切った兵士たちを抑制するのに骨を折っているよ。」

と、師団参謀長シューブ海兵大佐は、今朝私が彼に話しかけた時に言ったものだ。

「彼らは、前進したがっているのだが、しかしほかの師団の前方へあまり遠く出すぎるのは戦術上よりおもしろくないんだよ。」 (第四海兵師団の作戦すべき地域ははなはだ広大な土地におよんでいて、その中にはピストルの形状をしたサイパン島の引金の部分に相当する大きなカグマン岬をふくんでいたが、同師団も間もなく追いついた。 それでわが軍の前線の唯一のたるみは中央部のみとなった。)

シューブ海兵大佐は、サイパン島戦はあと十五日間かかるだろうと推量したが、これは非常によく言いあてたものであることがあとでわかった。

わが軍はあちこちに散在する小さいポケット地区をのぞいて、すでに島の半分近くを占領したが、多数の日本軍は依然として頑張り、これを殲滅(せんめつ)せねばならなかったのである。

一名の日本兵の捕虜の語ったところによれば、日本軍の死傷者はかなり軽少にとどまっていた。

もっとも彼は一昨夜のわが軍の砲撃によって、五〇〇名が殺されたと推定した。

今朝早く、第二海兵師団の左翼はカラパンの町の、八番通り(わが軍のつけた町名による)までも進出した。

わが部隊の前面には敵軍の強い抵抗は全く見られなかったが、彼らはこの八番通り(日本軍のラダオ放送局があったので『ラジオ通り』とも呼ばれた)の線に踏みとどまって、街頭にそって鉄条網をグルグル巻いた妨害物を一面に張りめぐらした。

このカラパンの前線のすぐ後方には、撃破された日本軍の戦車が四台あった。

その一台はまだ燃えつづけていた。 これらの戦車のまわりには、日本兵の死体が散乱していて、すでに数千匹の蠅がウヨウヨ真っ黒いほどたかっていた。 |

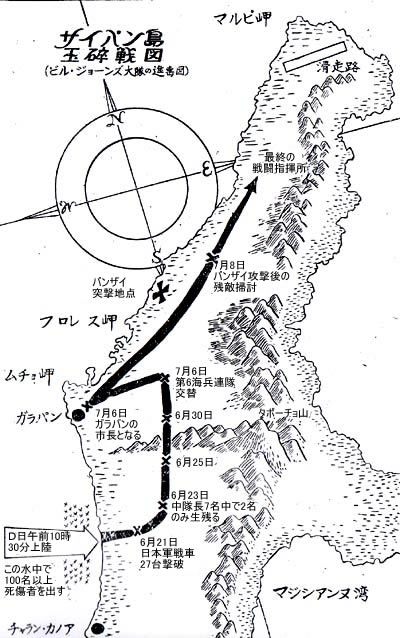

ビル・ジョーンズ大尉の進撃図

|

しかし死体の中には、ダラダラ流れ出している血がまだかわいていないものもあった。

またある戦車は、依然としてその中に乗員がいたが、彼らはすでに内部で焼き殺されていた。

一名の戦車兵の焼けちぢれた、高く挙げた両手が砲塔の中からぬっと突き出されていたが、それはあたかも彼の手にとどかない神通力を嘆願しつつあるような恰好であった。

地面の上に横たわっている死体の中では、大抵のものがおきまりの爪先の割れた靴(地下足袋の意)と被覆式の脚絆をはいていた。

しかし彼らの将校連中は黒色のゴム長靴をはいていた。

また彼らの肩章には、日本海軍の錨のしるしが飾りについていた。

日本兵の死体がうず高く一かたまりになった近くで、海軍医療隊のB中隊の一名の衛生兵が、この早朝に日本軍の企てた潜入について説明していた。

「わが軍の三十七ミリ砲が戦車群を撃破したのですよ。すると日本兵の一団は徒歩で脱出しょうとしました。軽機関銃を持った一名の海兵が彼らに立ち向かいました。ところが彼らはうまく身をかわして弾丸を外しましたよ。彼はまたもや挑戦しました。そして今度は大いにあばれてやっつけましたよ。」

この『ラジオ通り』の南側に寺の墓地があった。

台座の上にすえられた鋳鉄の仏像は砲弾の破片で相当の被害をこうむり、その胸と右の耳の後には弾丸の孔があいていた。この寺の墓地は戦禍をこうむる前には、かなり美しいものであったにちがいなかった。

いろいろ異なった塔をかこんでいるコンクリートの塀の近くには、香りのよい紫色の草花が咲き乱れていた。

一つの小さい漆喰い塗りの納骨所はすこしこわれただけであった。

この訥骨所の内部には、約二ダースばかりの正方形の箱があらい綿布でつつまれて安置されてあった。

これらの箱の中には死者の遺骨が入れてあった。

この朝、一つの小さい出来事が、穴にもぐるのを得意とする日本人と闘う戦争の特徴の一つを例示するように思われた。

ちょうど我々の三人がこの墓地の一角に腰をおろして、K印の携帯口糧の朝食の箱を開いていた。

我々が今まさに啄肉と、乾燥玉子の黄身の缶詰数個をあけるやいたや、一発の弾丸がヒューンと唸りを立てて頭上に飛来した。

それはあまり接近していたので、我々はコンクリートの塀のすぐ内側で『あわてて地面に腹這い』になった。

(海兵隊の言い方では『甲板に腹這い』」ごいうわけだ。)

すぐ近くにいた一名の海兵が叫んだ。

「私はそいつを見たぞ。そいつはあそこの石切り場の穴の中へ飛び込んだのだ。」

数名の海兵は、その石切り場を目指して駆け出した。

それはおよそ直径五〇呎、深さ一〇呎もある、地面にあいた大きな穴であった。

この深く掘りおこした石切り場の側面にある、いくつもの洞窟は、日本兵にとって絶好の隠れ場所であった。

かくて『狙撃兵狩り』のおなじみのゲームが始まった。

一名の海兵軍曹が、これに参加した一ダース以上の海兵たちの指揮をとった。

まず最初に、彼は、一名の将兵に手榴弾一個を手わたした。

この海兵は、元気よく石切り場の中へ飛びこんで、洞窟の方へ向って穴の周辺をジリジリと進みはじめた。

そのあいだに一名の戦友はガーランド小銃をかまえて彼を掩護した。

もし日本兵が、いつもやるように日本刀か銃剣を振りかぎして洞窟の中から跳びだして来たら、その小銃を持った海兵が射殺するのだ。

こうして手榴弾はその洞窟の中へ投げこまれた。

そして鈍い爆音をたてて炸裂した。

もしこれが映画の日本兵狩りの光景であったら、事件はこの点で終りとなったにちがいない。

しかし海兵たちはすでに長い経験から手榴弾一個では、塹壕がつくられ、またいくつも区画のできているような洞窟の中に立てこもった一名の日本兵すら、常に片づけられないことを学んでいた。

しかも日本兵が一名しかいないように思われたどんな穴でも、五名ないし二十名の日本兵が潜伏していることが非常にしばしばあったのだ。

自称、語学者を以て任する一名の海兵が買って出た。彼は『戦闘用語集』と題したいろいろなポスターを輸送船中で勉強していたのであった。

「デテコーイ!」

とひびいた言葉を、彼は洞窟の入口に向ってどなった。ほかの海兵たちの一名が私に、

「あれは、出て来いという意味ですよ。」と説明した。その語学者は小銃をかまえながら、また言った。

「デテコーイ!」

しかし洞窟の主は、彼の努力にも全く動かされないで、その中にがんばっていた。

するとこの語学者は、また方針を変えようとしながら叫んだ。

「シンパイシナイデ!」

私は彼に向って一体、いまなんと言っているのかとたずねた。

「それはね、心配するなという意味ですよ。」と彼は答えた。

それは元気づける言葉としてはへたなえらび方であった。

というのは、この時までにこの洞窟のまわりには、少なくとも二十名の海兵がガーランド小銃やブローニング自動小銃をかまえて監視していたからである。

しかし、この語学者がさらに二つ三つ怪しげな日本語で怒鳴ってみたが、彼がなにを言おうと、全く手ごたえのないことがあきらかになった。

「だれかTNT(高性能爆薬)の四本連絡炸薬を取りに行ってこい!」と、軍曹が大声で命令した。

彼は、いずれにしてもはじめからこの語学者にはあまり信頼していなかったのだ。

ちょうどこの時、一台の装甲型ブルドーザーが薮(やぶ)のしげみを突破して、ゴトゴ卜地響きをたてながら現われた。

軍曹はその操縦員に状況を説明した。

するとブルドーザーの操縦員は、その前面の大きな土掻き用の刃を地面につつこんで、地面の高さより石切り場を目がけて土砂を猛烈にかけ始めた。

モーモーたる土砂は、その洞窟の入口へ落下した。

しかし地面のわすか六吋(インチ)下にはかたい珊瑚岩があるため、ブルドーザーの操縦員はあまりたくさんの土砂を掘り起こすことはできたかった。

そこへTNT(高性能爆薬)炸薬が到着した。この時までにカンカンに怒っていた軍曹は荒々しくそれをもぎ取るなり、この洞窟の日本兵狩りの進行状況を見つめていた大勢の見物人に向って言った。

「さあ、爆発の砕片がたくさん飛ぶから、みんなうしろへ引きさがれ!

ここに小銃兵の一人だけ残って、穴を見守っていろ。

そこから野郎どもが何人ぐらい出てくるか分からないぞ。」

しかし海兵たちの一人は、まだ日本兵を説き伏せることについて話し合っていた。

彼はなにか物足らないような調子で言った。

「我々が日本兵を穴の中から連れ出すのに十分な、日本語のできるものが誰かいたらよいがなあ。」

彼は、小声でこう言ったので、その軍曹の耳にははいらなかった。

するとべつの上等兵が、その穴の中よりだれでも説き伏せて連れ出すには、天皇自身だって十分な日本語を知ってるとは信じられないと喝破(かっぱ)した。

轟然たる大音響をたてて、TNT炸薬は空中に高く黒い土砂を吹き上げた。

それは恐ろしいような爆音であった。

黒煙の大波と崩壊物の破片が、洞窟の中より怒涛のように押しよせた。

ところが、この洞窟は地中に深く頑丈につくられた穴であった。

それはどれくらい深く掘られていたか、我々には、決して分からなかった。

爆煙が散った時に、我々が見た、地上に吹き飛ばされて現われた一切の物は、厚さ二吋の板材で作られた木の枠細と、シャツと絹の下着と一銭もお金のはいっていない布でつくった財布などのつまった安物のカバン一個であった。

ブルドーザーの操縦員は、この結果をじっと注視していた。

彼は、最初は、大いに失望していたが、それから覚悟をきめたのである。

「畜生! 俺がやっつけてやるぞ!」と、彼は大きな響きをたてている機械をぐるりと旋回させながら言った。

彼は洞窟の反対側へ進んで、その土掻き用の刃を荒々しく地面に突きさして掘りはじめた。

今度はやわらかい土砂であったので、彼は洞窟の入口の上へさかんに土砂を掻いては投げこんだ。

そしてついにその洞窟は、少なくとも五呎も厚さのある土で閉塞されてしまった。

我々はとうとう、その穴の中にはなにがあったか、一体、日本兵がいたのか、あるいは大勢いたのか、全く分からないでしまった。

しかし私は戦闘中に、神秘的な小男の日本兵たちがついに無言のまま答えないで、永久に死なねばならなかった多くの疑問を考えていた。

そして戦後には、太平洋をはるばる、越えていたるところにある多くの洞窟の中にしょうらい、長い間にわたって人類学的探検団の派遣でにぎわいつづけるのに十分な調査材料があるだろうと、深く考えたのであった。

さてカラパンの町でわが軍の占領した部分は、全く瓦礫(がれき)のかたまりであった。

それはトタン屋根やコンクリートの残骸や焼けこげた材木で充満していた。

二軒の赤く塗った木造の大きな建物はかなり無傷で残っていた。

海兵たちはこれを『ゲイシャハウス』と呼んでいたが、そこに住んでいた連中はとっくの昔に避難してしまって、現在ではあきらかに単なる倉庫になっていた。

しかしその木造の建物の内部のせまい廊下や、もっとせまい小部屋の中には、一面にはなやかか色彩のキモノやオビが幾ダースも散乱していた。

それは陸軍写真班のビル・ヤング軍曹を大いに魅惑したのである。

彼は一ダースばかりのキモノやオビを雑嚢の中につめこんだ。またそこには数千個の花柳病予防薬とたくさんの安香水が置きざりにされてあった。

海兵たちは大喜びでその安(やす)香水をめいめいの垢(あか)まみれの戦闘衣にふりかけた。

その建物の裏庭には、一匹の牛が死んでいた。

カラパンの町の守備線に配置されていた部隊は、第二海兵連隊第三大隊のK中隊(中隊長ジェームス・ウェンデル・クレーン海兵大尉)とL中隊(中隊長ロバート・『オビー』(通称)オブライエン海兵大尉)であった。

クしーン大尉の中隊はカラパンに逶撃中の昨日、戦死六名、負傷十二名を出した。

まガオブライエン大尉の中隊の方の死傷者は、ちょうど我々が彼と話をしているところへ報告された。

一名の海兵が中隊の指揮所にいそいで歩いて来て報告した。

「大尉どの、わが部政の鉄憚網の前面一一〇〇ヤードのところに一名の男がウロウロしていましたので、歩哨が狙撃して命中させました。その男をつれて来ましょうな?」

「彼は歩いているのかね?」と、クレーン大尉はたずねた。

「いいえ、彼は死んでいるか、負傷しているか、どっちかであります。彼はその場で倒れています。」

と、その伝令は答えた。

「そうか、では衛生兵と最少限の担架班を出してやれ。その男はK中隊の兵かね?」と、クレーン大尉は言った。

「いいえ、偵察狙撃小隊の兵であります。」と、伝令は、報告した。

ところが、私がこの事件について最後に聞いたことは、その派遣された担架班がまた発砲されたことであった。

そして最初に射たれた記念品あさりの兵の倒れている現場には、まだたどりついていなかったのである。

これは、この当時に第二海兵師団が手持ちぶさたでなかでブラブラ休んでいるあいだに、起った出来事の一例であった。

こんなふうにして、あちこちで数名が殺され、また数名が負傷した。

しかし私は、日本軍の大破した五・五吋砲一門のあるベイカー丘に登った時、第二海兵連隊の諜報将校ジョン・シュワーブ大尉に出あって、これらの友軍の間の誤射による死傷者が、実際に相当の損失にのぼっていることを承知したのであった。

一昨夜、第十海兵連隊(砲兵部隊)の連隊長代理ラルフ・E・フォーサイト海兵中佐が、日本軍の砲弾のために戦死をとげ、さらに三名の砲兵中隊長が負傷したのである。

この日本軍の砲撃は、わが砲兵部隊の着弾距離をよく知っていたのであった。

また今朝は、ジム・ライズレー海兵大佐の第六連隊の連隊長代理ケン・マックロード海兵中佐がティポー・ペイル(第一一九○高地)で同連隊の前線を視察中、日本軍の狙撃兵のために射殺されてしまった。

私はそれまで数回もマックロード中佐に随行して、このような朝の部隊視察に出かけていたのだ。

彼は日本軍をはなはだ軽蔑して、いつも鉄かぶとをかぶることを肯(がえ)んじなかったのである。

海兵隊の一名の戦闘通信員が、有名な元海兵奇襲隊の指揮官で現在、第四海兵師団の戦争計画主務将校をつとめるエバンス・カールソン海兵中佐もまた昨日、負傷したことを報じた。

カールソン中佐はタポーチョ山の隣りにつづいた『岩山』に第二十五連隊第三大隊のマリオン・チェムバース海兵 中佐と一緒にいた時、日本軍の狙撃兵が彼らを目がけて射撃を開始したのであった。

カールソン中佐はただちに騎銃をわしづかみにして、

「狙撃兵が私をあまり悩ましたことは一度もなかったがね、今度は相当に接近しでいるぞ。」

と言った。

それから敵軍の狙撃兵は、彼を目かけてさらに数発の弾丸を射ちこんできた。

カールソン中佐の片腕は、はなはだひどく射ちまくられ、また片脚にも弾丸が貫通した。

しかし戦闘通信員の語るところによれば、カールソン中佐は担架でその丘をおりて運ばれていく時、悠然とマドロス型パイプをくゆらしかがち、戦闘指揮所の新位置を部下に口述していたそうだ。そして彼は言った。

「私がこの前、負傷したのは第一次世界大戦の時だったよ。今度の負傷との間にそんなに遠くはなれていられるんだから、私は大丈夫だよ。」

ついに第八海兵連隊と第二十九海兵連隊の第一大隊とがタポーチョ山を占拠したが、その攻略戦には甚大な損失をこうむった。

しかし今や島の最高地点がわが軍の手に帰したので、サイパン島戦が終結して、さらにグァム島とテニアン島の攻略戦の開始されるのもいよいよ時間の問題にすぎなくなったのである。

しかしながら、わが軍が島にいるほとんどすべての日本兵を殲滅するまで、そしてわが軍が日本兵の残敵掃蕩戦で常にこうむる多数の死傷者を出すに至るまでは、わが軍がサイパン島戦を片づけるだろうとは誰も信じなかった。

ホーランド・スミス海兵中将は私に言った。

「日本軍はね、今までのところはなかなか、要領よくやっているよ。

私はまだバンザイ突撃をやるところは見ていないね。彼らは遷延(せんえん)作戦を闘っているのだ。

そして当分の間は、できるだけ多数のわが軍を殺そうとしているのだよ。」

六月二十六日 top

私は第六海兵連隊の第一大隊をに匹びたび、おとすれている間に、その将校や下士官兵の多数を大変よく知るようになった。

現在までに、彼らは約一、〇〇〇ヤード前進して、ついにカラパンの町の東方とやや南方にあたる一線に達した。

この大隊は上陸の場合と、日本軍の戦車隊との大戦闘の時とあわせて死傷者を一三九名出したが、その後は、比較的にひまな昼夜がつづいて、もっぱら敵軍の小抵抗に対して偵察と進撃をつづけるばかりであった。

それでこの八日間の中に、死傷者はわずか四十八名にすぎなかった。

この中で二十二名(戦死三名、負傷十九名)は昨夜、若干の日本兵の一団が潜入して来て、大騒動を起こした時にこうむったものである。

これらの日本兵は全部、殲滅されてしまった。

小さい戦闘は毎日、くりかえされていた。

それでこの大隊がただ一人の死傷者も出さないですごしたのは、わすか六月二十日の一日だけであった。

一昨夜、十二名の日本兵が警戒線を突破して潜入し、同大隊の三十七ミリ砲を破壊しょうと企てた。

ジョーンズ大隊長の部下はタコツボの中で待ちかまえていた。

そして短刀を取って、日本兵に躍りかかった。彼らは日本兵を皆殺しにしたが、味方も戦死一名、負傷四名を出した。

「きみは、先日は全くよい時に帰ったよ。」 と、ジョーンズ海兵中佐は私に言った。

「君の帰ったすぐ後でね、ケン(ケニス・H・クローン海兵中尉)と私は従軍牧師のギャラハー教父のミサを聞きに出かけたのだ。

すると我々の留守中に、日本軍の迫撃砲弾が一発、指揮所に落下して戦死一名と負傷七名を出したよ。

ちょうどそのついでに、我々はその指揮所の小屋の中にあった聖礼に使用する諸道具をギャラハー教父に譲り渡したよ。」

この大隊の歩兵三個中隊は、各一六〇名ばかりの兵力に編成されていたものであった。

ところが軽傷者の一部はほとんど毎日のように病院より原隊に復帰したし、また将校二名をふくむ補充隊五十名も昨日、到着していた。

そして今や新任の大尉が現われてA中隊の中隊長となった。

彼は頑丈な目の青いビル・ジュワリン大尉で、ジョーンズ大隊長の評価によれば『すごく優秀な戦闘将校』であった。

彼はある海兵の息子であって、アナポリス海軍兵学校の入学試験に落第したので海兵隊に応募した。

そしてガダルカナル島に出征して、その戦闘で海軍十字勲章を授与された。

それからどうかして彼は輸送隊の補給係将校に任命された。

それで輸送船隊がフィリピン海戦の最中に出航した時には、彼はすでに太平洋中を乗りまわしていたのであった。

ジョーンズ海兵中佐自身も興味ある人物であった。

彼はミズーリ州のある裕福な家庭の出で、彼が一九三七年(昭和十二年)にカンザス大学を卒業した時、両親は彼が大学の級友数名と共同で、小住宅建築会計を設立するのを援助してやることができた。

最初はいろいろ失敗した後、彼の事業は繁盛しはじめたのであった。

しかるにビル・ジョーンズ青年は軍人生活にあこがれを持っていた。そして彼は深い愛国心を持っていたのである。

「私はいまなお、『星条旗(スター・スパングルド・バナー)』の国歌が演奏される時には、胸になにかつまったような感激をおぼえますよ」と、彼は語っていた。

大学では、平和主義の流行した一九三〇年代(昭和五年~昭和十四年)であったので、他の連中はみな彼をボーイスカウトであるといって、いつもからかっていた。

しかし彼は、予備将校訓練団(ROTC)が好きだった。

そして海兵隊の将校志願が受諾された時、ビルは彼の職業を選定したのであった。

ジョーンズ青年は、彼の軍人経歴のすべてを同一の部隊、すなわち第六海兵連隊の第一大隊でおくったのであった。

真珠湾攻撃の七ヵ月前に、彼は海兵少尉として元の第六海兵連隊とともにアイスランドヘおもむいた。

一九四二年(昭和十七年)はじめにアメリカ本国へ帰還するにあたり、彼は中尉になった。

それから三週間後に、彼は大尉に昇進して、大隊長ジョン・イーズレーの隊長代理となった。

その資格で、彼はガダルカナル島に出陣した。

ところがこの第六海兵連隊はガダルカナル島に到着した最後の海兵連隊であって、しかもそれは同部隊がニュージーランドヘ撤退するわすか六週間前にすぎなかった。

それでも同部隊の六〇〇名の人員がマラリア病でたおれるには十分に長い期間あったのだ。

(その他の死傷者は戦死二十七名、負傷約五〇名であった。)

一九四三年(昭和十八年)九月、イーズレー大隊長が師団連絡将校に転任するやジョーンズは、まだ二十七歳にも達していなかったが、すでに抜群の将校と認められていたので大隊長に任命された。

タラワ島攻略戦では第二海兵連隊と第八海兵連隊とが挺身上陸部隊となったが、上陸第二日の午後に西海岸(小鳥の形状をした島の頭のてっぺんにあたる)に強行上陸を敢行したビル・ジョーンズ大隊は、この攻略戦で大きな役割を演じたのである。

彼の新鋭部隊は、上陸第三日の払暁に行動を開始して日本軍の防備の頑丈な南岸に沿って、戦車群をともなって進撃した。

そして前進しながら、所在の日本軍のトーチカを片っぱしから爆破炎上させたのである。

その夜、この第六連隊第一大隊は日本軍のバンザイ突撃を撃退し、タラワ島はほとんど全く確保されたのであった。

この戦いでジミーンズ大隊は死傷者二〇一名を出したが、その中には将校九名をふくんでいた。

このタラワ島戦における彼の卓越した指揮によって、ビル・ジョーンズは海兵中佐に現地昇進したのである。

一般に海兵隊では、現地昇進を発令するについては非常に慎重であったが、彼の場合は全く例外で即決されたのである。

では一体、なにがジョーンズを優秀な将校にしたのであろうか? 多くのことが、一般に将校の人物の幅の広い海兵隊の中でさえも、彼を傑出させがものであると、私は結論した。

まず第一に、彼は自分の仕事をよく知っていた。彼は攻撃の命令が下される時には、いつもそれを待ちかまえていたのであった。

また彼は部下の中隊はおろか、偵察隊や斥候の『感情』までよく把握していた。

そして彼はまるでボタンを押しているかのように、彼らの活力を発揮させることができた。

また彼は地形と地図とをよく知っていた。それは未知の異国では容易なことではないのである。

しかもわが軍は、太乎洋をはるばると越えて、我々が月の世界を知る程匳にしか知らなかった地域ですべて戦争を闘いぬいたのだ。

彼は敏速に判断して、彼の部下にできるだけ自由な行動をとらせた。

彼は決して兵士に対して、彼自身ができないことや、したくないことを行うように命じたことはなかった。

ジョーンズ海兵中佐の部下の将校と下士官兵とは、彼が規律厳格のやかまし屋ではもうとうなかったが、いずれも彼を畏敬していた。

彼はユーモアを解し、彼のユーモアは部下の全員によく通したのだ。

また彼は軍規の掟をゆるめるような、どんな狎(な)れすぎもしつけずに、彼の部下に冗談を言うことができた。

ある日、白髪まじりのディーン・スクイックアーズ軍曹(オタラホマ州タロガ出身)が報告のため隊長室に入って来た。

ジョーンズ中佐は軍曹を見上げながら言った。

「では、老人について話しましょうかね、ちょうど、ここにスクイックアーズ軍曹がきた。

私はね、我々がアイスランドで一緒にいた時分から、彼より離れようとつとめて来たのだが、彼がどうしても離れないんですよ。」

ジョーンズ中佐は部下の下士官を深く信任したが、彼らもまた中佐に信頼をもって報いた。

(もし部隊の各員の相互に信頼の念がなかったならば、一体、士気の根底はとこにあろうか?)

彼は軍隊輸送船上で、私に語ったのである。

「私の部下には、十九年か二十年間もつとめている砲兵軍曹たちがいますよ。

これらの連中が海兵隊をつくるのです。

これらの古参者は将校をつくることを自慢していますよ。

私が少尉の時分にね、その一人が『たとえどんなことがあっても、俺は彼をりつぱな将校にしたて上げるぞ』と言っていました。」

「そして大体、その通りになりましたよ。」と、彼はつけ加えた。

ビル・ジョーンズは多くの人々にぱめぐまれていない指揮の天分を持つていた。

それ故に、彼の上官の大佐も将軍も彼に大きな信頼をおいていたのだ。

しかし彼をもつともよく知っていた人たち、すなわち彼の伝令のトニー・トスカノ、彼の大隊本部付上級軍曹のルウィス・ミケロニー、彼の大隊の曹長ハウォード・ライオンといった連中は、彼のためには地獄の中へもあえて突進したことであろう。

この第一大隊の指揮所は、大きな岩山の南側に位置していた。

ジョーンズ大隊長の隊長代理ジム・ドノバン(イリノイ州ウィネトカ出身)はダートマス大学の卒業生であるが、私と同行して三〇〇ヤードばかりさきの岩の大きな割れ目にある、日本軍の放棄した緊急救護所を見に出かけた。

岩石でできた天然の巨大な突出部(岩棚)は、ほとんど爆弾よけの役目をしていた。

そして北側にはだ一つの開いた口があるばかりであった。

この緊急救護所の内部には一面に、靴や頭にかぶる防虫網や、一本の赤十字旗(それは私が日本軍の装備品の中ではじめて見かけたものであった)や米と豆の大袋に入った携帯食糧や蚊よけ手袋や新しい軍服の大包みなどが散乱していた。

またその外側には一名の日本兵の死体があったが、それは死んでから大分たっていたので(多分、五、六日間であろう)ただ骨と皮だけになっていた。

私は日本軍の携帯食糧の小缶一個をひろいあげて、再び大隊の指揮所に歩いて帰ったが、その途中で二回も弾丸がヒューンと頭上にひびいたので、あわてて地面に腹ばいになった。

さて指揮所でジョージ・アザッドがこの缶をあけてみると、それは醤油で牛肉を焼いたものであった。

「これはうまいぞ。」と彼が言った。

なるほど、その味は良かった。うすく切った牛肉は、すてきな匂いがした。しかしケン・クローン中尉が、

「北支でね、日本軍はよく猫の肉を缶詰にしていたよ。」と言ったので、それっきり最早、誰もこのご馳走をたべなかった。

ところがそれから数分後に、この日本軍の缶詰の中身が役にたつことになった。

それは一名の身長五呎ぐらいの日本兵の捕虜が連行されて来たのだ。

彼はぜひ、膝ますかせてくれと言って、おじぎをして両手をおがむように合わせたのち、この『焼き肉』の缶を手わたされたのであった。

彼はそれをカツカツむさぼるようにに食べたが、彼はあきらかにとても餓えていたのだ。

それから彼はブリキ缶に一ぱいの水をガブガブ飲みほした。

そして日本兵の捕虜がほとんど常にするように、口から泡を吹くようにペラペラとしやべりはじめた。

彼はまるで大鎌を振りまわしているように、両腕を大きく払うように動かした。

それから彼は両腕を上にあげて、小銃のねらいをつけるような恰好なして目を細くした。

彼は自分が農夫であって兵士ではないことを我々に告げようとしているのだ、と我々は判断した。

彼はただ猿股一枚の姿であったから、農夫とも兵士ともいずれにも見られたのであった。

やがて背の高い亜麻(あま)色の頭髪の語学将校が到着して、この日本兵の捕虜に若干の質問を行った。

そして実際に、この捕虜は自分が農夫であると言おうとつとめているのだと報告した。

(しかしその翌日、我々は、彼がうそをついていたことを知ったのである。)

するとその日本兵の捕虜は、きたない布製の財布を取りだした。

それは、十円紙幤がいっぱい、つまっていた。多分、一千円以上あったろう。

彼は、身ぶり手まねをしながら、熱狂したように口を鳴らして彼が捕えられた岩窟の方を指さした。

それは日本軍の応急救護所のあった奥深い凹所であった。

その通訳の将校は、次のように報告した。

「彼は、この金が出て来たところにはもっとたくさんの金があると言って、いますよ。

彼は三百名の日本人の一団と一緒にいたものですが、彼の考えでは、その中の三十名たらずの者がまだ生きているそうです。

砲撃で彼らの大半はやられてしまったのだそうです。

ところで、この野郎は確かに死体から金を盜んできたのですよ。」

だれも日本人の退蔵した財物を発見することには興味がなかった。

それで彼は連隊諜報部へ連れ去られていった。

新任のA中隊長シュワリン海兵大尉が報告に来た。

ジョーンズ大隊長は、明朝六時に偵察隊を出して、進撃開始時刻の七時三○分までに帰還させるように命じた。

それから我々は、岩山の蔭にもぐりこんで休んだ。

そして一晩中、一○五ミリ砲の響きを頭上に聞いた。

もし砲兵部隊の砲撃がサイパン島の日本軍を打ち破ることができたならば、我々はあらゆる機会をとらえて、その砲撃を行いつつあったのである。

六月二十七日 top

夜の間、日本軍はすこし射撃を加えてきた。一発の迫撃砲弾が我々の後方約五十ヤードのところに命中した。

またこの夜間、『警戒態勢――赤』が二回、発令されたが、我々はあとで、敵機の爆弾がアスリート飛行場で三名を殺したことを知った。

また日本軍はナフタン岬より潜入して、わが軍の『サンダーボルト』P47型戦闘機一機を焼き払ったのであった。

午前四時頃、三名の日本兵が前線を突破してしのびこみ、手榴弾一個を断崖上よりジョーンズ大隊の指揮所の東方へ投下した。

ついで午前六時には、その方面(第六海兵連隊第三大隊の守備地区)にあたり激烈な小銃と機関銃の射撃が聞こえた。

しばらくして我々は、六十名の日本兵が殲滅されたことを知った。

その射撃がやんだ後で、ジョーンズ大隊長は偵察隊を出発させたのである。

ところが、この偵察隊があまり遠くへ進まない中に、B中隊より電話があり、担架四つを至急、偵察隊のために送ること、ならびに洞窟を閉塞するために爆破作業班を派遣することを要請してきた。

偵察陬の二名が戦死をとげ、一名が負傷したのだ。日本軍は、各方面にわたり、ますます活発になりつつあった。

朝の中頃に、日本軍は迫撃砲弾三発を大隊指揮所より一〇〇ヤード以内の地点に射ちこんできたが、誰にも命中しなかった。

すると彼らはもう一発、我々の頭上を遠くはなれてタポーチョ山へ到る道路上に命中させた。

それはトラック群の具正面に命中したように見えた。

各トラックの運転手たちは、いっせいに飛びおりで溝の中へかくれた。

しかし爆煙が散ったときに、我々はトラック群が微塵(みじん)に粉砕されていないどころか、全く命中さえしていなかったことを見とどけたのである。

そして運転手たちは、再びそのトラックの座席に戻って、険阻な山道を登って疾走していった。

私は連隊指揮所に戻るために、半哩ばかりの道程を歩きはじめたが、山道の中途で自動車をひろって同乗さぜてもらった。指揮所で、連隊付軍医のイングリッシュ中佐は、モンク・レンチュ少佐の大隊が昨日、山の斜面で日本軍と相当の戦闘をかわしたと語った。

そして四十六名の死傷者がイングリッシュ軍医の小さい天幕張りの野戦病院へすでに後送されて来た。

しかしその後に判明した死傷者総数は第八海兵連隊の死傷者をふくめて一〇四名にのぼり、これにくわえて戦闘疲労症が二十八件あった。

とくにその創傷はイッグリッシュ軍医がいままでに見た中で、もっとも血みどろなものであった。

「弾丸による負傷一件について、砲弾の破片による負傷が九件の割合であった。」と、彼は、語った。

私はイーズレー海兵中佐と同行して、チャラン・カノアの町へ自動車を走らせた。

同中佐は彼の部隊指揮をレッチュ少佐の手より取り戻そうと熱望のあまり、入院中の病院より出て来たのであった。

連隊長のライズレー海兵大佐は、同中佐が数日中には大隊長として復帰できることを約束したのだ。

かくてイーズレー海兵中佐は、サイパン島戦の末期にのぞんで再び大隊の指揮をとった。

そして七月下旬には同大隊をひきいてテニアン島攻略戦に参加した。 しかし運命はいつもイーズレー中佐には酷であって、このテニアン島では彼に対して最後の切り札をつきつけたのである。

運命はまずガダルカナル島で、彼に重症のマラリア病をあたえた。

ついでタラワ島では彼を無事に通りぬけさせてくれたが、サイパン島では上陸第一日に負傷した。

そしてテニアン島では、日本軍の狙撃兵が彼の心臓を射ちぬいてしまった。

私はあとになって、我々が従軍記者団のむさ苦しい宿舎に到着した時、彼が『ブルボン(ブルボン・ウィスキーの意)の上等の強いやっを一ぱい』もらいたいという希望を私が満足させることのできたのをせめてうれしく思ったのである。

誰でも、その最後の乾盃をこのジョン・イーズレー海兵中佐よりも、もっと立派な、あるいはもっと不運な将校に与えることのできたものは、あるまい。

さてイーズレー海兵中佐と私がチャラン・カノアの町に到着した時、私はべつの友人を失ったことを知った。

それは私がサイパン島戦に従軍する途上、エニウェトク島で会った親切な血色のよい白髪のカール・D・シルバーソーン陸軍大佐である。

彼はアギンガン岬付近の洞窟の中から射撃した日本軍の狙撃兵のために射ち殺されたのであった。

六月二十八日 top

私は他の数名の従軍記者たちと同行して、アスリート飛行場へ自動車を走らせた。

そこでは、すでにこの数日来、わが軍の飛行機が多数、行動中であった。

昨夜。わが軍の『黒衣の寡婦』夜間戦闘機隊がロタ島沖約二〇浬の地点で、彼らにとって最初の日本機を撃墜した。

第十九および第七十三戦闘機中隊に属する『サンダーボルト』P47型戦闘機群が滑走路一帯にならんでいた。

そしてその近くには、不時着をしていた航空母艦から飛来の『アベンジャー』艦上雷撃機(略号TBF)二機があった。

いかなる島嶼作戦でも、その急速な成功は、使用可能の飛行場を早く占拠することに大いに依存するものであった。

そしてこのアスリート飛行場はすてきな状況にあったのである。

背の高い第七十三戦闘機中隊長ルウィス・サンダース海兵中佐は、一昨夜の日本軍の飛行場攻撃に関する話で持ちきりであった。

彼の語るところによると、夜十時前後に約二〇〇名の日本軍がナフタン岬より行動を起こして殺到し、第一〇五歩兵連隊の指揮所に手榴弾を投じ、ブローニング自動小銃若干をうばった。

この中で約二十名の日本兵は飛行場の南東端に到達して、飛行機搭乗員と機関整備員を目がけて狙撃をはじめた。

彼らはガソリンのはいった瓶と手榴弾を『テンダーボルト』戦闘機一機の操縦席へほうりこみ、これに放火して炎上させた。

また他の一団は銃剣で、飛行機のタイヤと胴体のタンクをズタズタにつき刺した。

飛行場の地上勤務員はただちに応戦して、日本兵四名を殺した。

そして残余の日本兵は谷間に後退するか、または飛行場の周辺に四散したのであった。

それから一日半たった今なお、日本軍の狙撃兵はときおり、アメリカ軍の操縦士たちが飛行機の機関を準備回転していると、彼らを狙って射撃した。

それで元歩兵であった地上勤務員連中は、飛行場の近辺の穴を探索していた。

サンダース中佐の考えでは、この騒動の夜のもっとも興味ある場面は、第八〇四工兵隊の一名の将校がジープを運転して疾走中に、日本兵二名を見出した時に到来した。

彼はただちに騎銃を発射したがたった一発、発射したきりで故障してしまった。

それで彼はジープを全速力で、その日本兵の一名を目がけて驀進して轢殺してしまったというのだ。

サンダース中佐は、それは、本当の話であると断言した。

今夜二十一時頃に新しい空襲警報が鳴りわたった。

それからまもなく、従軍記者宿舎より一呎(フィート)ばかりはなれた飛行場付近のどこかに、爆弾四発が爆裂した。

するとわが軍の高射砲がいっせいに一五、○○○呎あたりの上空でピカピカと炸裂しはじめた。

高射砲弾の最初の炸裂で、あきらかに日本機はぴたりと捕捉された。

火焙につつまれた飛行機は数千名のアメリカ兵の歓声の中に、東方へフワリフワリとただよっていった。

そして五〇〇呎あたりの高度で、ぱっと明かるく燃え上り、そのままサイパン島東側の山のかなたに消えうせた。

この高射砲陣のいつにないみごとな手際は次のような次第であった。

それは、この第七五一高射砲隊が太平洋戦線にすでに二年間も出動していたが、それまでまだ一度も敵機に対して発射したことがなかったのであった。

このような必中の射撃は、数日前の夜に、日本軍の雷撃機を一機撃墜した場合と同様に、ほとんど異例の卓絶したものであった。

その時には、日本機があまり海面上に低く舞いさがったので、一隻の貨物船の帆桁を目がけて飛んで来たのだ。

その船長はただちに高射砲の発射を命じて手ごたえがあり、日本機一機撃墜の手柄をたてたのである。

六月二十九日 top

サイパン島戦もいよいよ進捗して、いまでは部隊人員用の食堂まで設置されるにいたった。

しかし前線の各部隊は、戦闘のおわるまではこんなぜいたくは得られなかったのである。

調理場と網戸のある食堂の食卓が、軍司令部より塵埃(ごみ)にまみれた三区画はなれたところにもうけられた。

朝食は粉末玉子(冷たいかたまり)、アンズ、ユーヒー、C印携帯口糧のビスケッ卜であったが、それは文明の息吹(いぶ)きのように思われた。

また従軍記者団も今では、一名の専任の諜報将校を持つようになって、その将校が毎日の戦況を彼らに説明した。

この朝、朝食の後で、人ずきのする若いスチーブ・マッコーミック陸軍少佐(ワシントン出身)はナフタン岬に立てこもっていた日本軍がとうとう掃蕩されたと語った。

それはほとんど一個大隊の日本兵全員が陸軍第一〇五連隊のアメリカ兵の手で狩り出されたのだ。

さらに昨日は、そこで日本兵十七名が殺され、在留邦人一二〇名が洞窟の中よりゾロゾロ出て来て投降した。

かくて第一〇五連隊第二大隊は予備隊に入れられたのである。

しかしまだべつの邪魔物が残っていた。

それはカグマン岬と向かいあった前線の中央部にある、『地獄の谷間』であった。

そこで日本軍は、ナフタン岬の洞窟と同様の珊瑚の洞窟の中に立てこもっていたのだ。

ターナー海軍中将の旗艦より上陸してきた従軍記者たちと士官たちは、死傷者数が依然として上昇していることを報告した。 その旗艦の艦内通路でさえも、手当を受けるのを待っている負傷兵の列で充満していた。

そして負傷者を後送中の数隻の小艇は、その満載した重荷をつみおろす場所をさがそうとして、一隻の輸送船より他の輸送船へと転々と海上をさまよっていた。

彼らの報告によれば、死傷者け九、〇〇〇名になんなんとしており、その内訳は大体、次の通りであった。

第二海兵師団

第四海兵師団

陸軍第二十七師団 |

将校 二〇〇名

将校 二〇〇名

将校 七〇名 |

下士官兵 三、〇〇〇名

下士官兵 四、〇〇〇名

下士官兵 一、一〇〇名 |

この日の午後、我々数名の従軍記者は、これら三個師団すべての指揮所をたずねるために出発した。

我々はその目的は果したが、しかしそれはなまやさしい仕事ではなかった。

各師団はサイパン島内を縦断して各方面に展開していた。

そして我々一行は、日本軍が道路の分岐点に沿って迫撃砲の射撃をあびせかけてきた時に、二回もジープを乗りすてて溝の中へ身体を伏せたのであった。

シュミット海兵少将の指揮する第四海兵師団の指揮所は、タポーチョ山の下方の山腹の峡谷に置かれていた。

この第四師団は目ざましい進出をとげてはいたが、その死傷者は戦闘能力をおびやかすくらいに上昇していた。

「しかしね、この方面にはおもしろい話がたくさん、ありますよ。」

と師団弘報部将校のマッカヒル海兵大尉は、師団直属の戦闘通信員が作製した報告書類綴込(つづりこみ)を示しながら語った。

これらの軍人記者連中は、すでに四○二を下らぬそれぞれ別個の勇壯か物語を報告していたのである。

また陸軍第二十七師団の指揮所は、この第四海兵師団の東方、約半哩のところにあった。

それは今なお時おり、日本軍の迫撃砲火をこうむっていた。

新任の師団長ジョージ・W・グリナーJr陸軍少将(ジョージア州ふワイツバーグ出身)がジャーマン陸軍少将より指揮を受けついでいたのである。

このジャーマン陸軍少将は、前師団長ラルア・スミス陸軍少将の更迭後から、グリナー陸軍少将の着任するまでの期間中、同師団の指揮をとっていたのだ。

新任のダリナー師団長は一九一七年(大正六年)以来、歩兵科の将校であって、さきに欧州派遣軍の補給係将校をしていた。

そして最近にはハワイ駐屯の陸軍第九十八師団の師団長をしていた。

ダリナー陸軍少将は、我々従軍記者一行に簡単にあいさつした後、本国宛の軍事郵便を書きつづけていた。

彼の師団長代理オグデン・J・ロス陸軍代将(ニューヨーク州卜ロイ出身)は弁護士の出身であるが、地図上で師団の戦線状況を指さしたがら説明してくれた。

この陸軍第二十七師団は、不運につきまとわれていた。

その靡下(きか)の第一六五連隊長ケリー陸軍大佐はすでに重傷をこうむって後送されていた。

また昨日は、同師団中でもっとも前途を嘱望されていた大隊長の一人で、連隊長候補者であったハロルド・I・ミゾニー陸軍中佐(ワシントン州スポーケン出身)が、部下の無線係の兵士二名とともに『地獄の谷間』の後方で戦死をとげてしまった。

その数日前にはハロルド・G・ブラウン陸軍大佐(ニューヨーク州バーミンガム出身)とジミン・M・ニコルス陸軍少佐が戦死をとげていた。

さらに第一六五連隊第二大隊長のJ・F・マクドナウ陸軍中佐も負傷し、彼の後任のブラッソオ陸軍少佐も負傷した。

ロス代将の語るところによると、わずか七十二時間の間に同師団は七名の指揮将校を失ったのである。

それから我々は、埃(ほこり)のひどい、トラックの輻輳(ふくそう)した道路に沿って北ヘー哩ばかりジープを走らせて雑木のしげった凹地で止まった。

そこには第一〇六歩兵連隊の第三大隊が『地獄の谷間』の血戦から抜け出して休息していた。。

大隊長ミゾニー陸軍中佐の戦死後、この第三大隊の指揮をとっていたフランシス・フィッシャー陸軍少佐は、長期にわたる戦闘のために彼の部隊全員はヘトヘトに疲れきってしまったと語った。

そしてその大隊兵力は、二九二名が戦死あるいは負傷したので現在、わすか四三二名に減少しているとのことであった。 (その戦死者の内訳は将校四名、下士官兵三十名であった。)

また戦病者三十三名がすでに後送されていた。

「私は一体、我々がどうやってこれまで頑張り通したのかわかりませんよ。」

と、フィッシャー少佐は言った。そして彼はさらにつけくわえた。

「海兵隊のやり方はちがいますね。我々はまず、ある一側面に突進して、それから次に他の側面にまた突進するのです。 ところが海兵隊は真正面から突進して、なんでも彼らの正面にあるものを撃破するんですね。」

我々一行けさらに前進して、起伏した谷間を眼下に見おろす小山の頂上で停車した。

一、〇〇〇ヤードばかり前方を、わが軍の陸軍戦車数台が前面の森の中の日本軍に向って、機関銃をさかんに射ちまくりながら進撃中であった。

また左手の高い珊瑚岩の頂きから、洞窟の中に立てこもった日本軍は射撃をつづけていた。

三十七ミリ対戦車砲を動かしていた陸兵の一名は、

「戦車の前進しているところへはおりて行かたいほうがいいですよ。

日本軍はこの下の谷間の全面にわたり機関銃を配置していますからね。」と注意してくれた。

なるほど、眼下の谷間をながめると、谷底に撃破された戦車が点々としていた。

その八台は日本軍の戦車で、二台は、アメリカ軍の戦車であった。

我々は帰途、再びフィッシャー陸軍少佐にあうためにジープをとめた。

彼は『地獄の谷間』のほうをながめながら、かすれた声で言っだ。

「わが軍は、一体この辺の洞窟の中にどれくらい多くの迫撃砲と野砲の砲火を集中したか、私には分かりませんよ。

しかしそれでも、小銃と機関銃を持った部隊がどうしても必要なのです……。」

(私はいかにたびたび、対日戦争の進行中に、この同じ言葉のくりかえしを聞いたことであろう!

しかし誰もそれについては、どうすることもできないように見えた。

原子爆弾が、ついに目的をはたすことかできる道具として使用されないかぎりは――)

我々はジープにノソノソ戻って、島の東側の前線に向って出発した。

そしてチャウ・チャウの部落を通り抜けて近道をとった。

それから北へ約一哩ばかり走って、第四海兵師団の前線にたどりついた。

第二十四海兵連隊のC中隊が、一軒の農家の付近で休息していた。

その農家の近くに一頭の山羊の死骸が横たわっていたが、それはサイパン島で私がはじめて目撃したものだった。

砲撃と爆撃とで数百頭の牛は殺されていたが、山羊は敏感でどうして避難するかを知っているように思われていたからである。

我々一行は、そこにしばらぐ休んだ。

すると日本軍の迫撃砲弾が我々のまわりにしきりに落下しはじめた。

そして山羊の死骸の近くの溝はあまり浅くて身体をかくすわけにはいかなかった。

私は、我々がもうすでに島の東側を十分、視察したから引きあげるようにすすめた。他の連中――すなわち、UP通信社のマック・R・ジョンソン君も『ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン』紙のフランク・ケリー君も案内役の陸軍弘報係将校のスタン・マッキュア大尉も、これに同意した。

かくて我々一行け、島を横ぎって旋回し、チャラン・カノアの滑走路の後方を北進した。

その滑走路は今ではただ広い街道として使用されているばかりであった。

第二海兵師団司令部で、我々はタポーチョ山の頂上まですでに往復とも全路を自動車で走行できるようになったことを聞いた。

そしてその頂上より、下方でまだ継続中の戦闘をよくながめることができるのを知った。 しかしこの時にはもう夕闇がせまりつつあったので、我々はタポーチョ山に登るのを明日まで延ばして去ったのである。

軍司令部では、、年とったホーランド・スミス海兵中将は、上機嫌であった。

わが軍はすでに、サイパン島の半分以上を占領していた。

そして日本軍の死体はまだ四、〇〇〇名(それはわが軍の死傷者の半分以下であった)しか数えられてはいなかったが、我々は疑いなくもっと多数の日本兵を殲滅していたのだ。

これらの死体は日本軍の戦線の後方に引きずられて収容されたものと推定された。

わが軍は、戦術上、有利な位置を占めていた。いよいよサイパン島攻略戦の終りも眼前に見えた。ただ一つはっきりきまらない不安は、わが軍の犠牲の総計であった。

「あの第一六五歩兵連隊は今日は、立派な仕事をしたよ。そして第一〇五と第一〇六の両連隊は二千ヤードばかり前進したぞ。」と、スミス海兵中将は語った。

第二、第四両海兵師団地区方面の戦闘もほとんど終止して、ついに陸軍第二十七師団はクポーチョ山の東斜面に沿って進出したのである。

六月三十日 top

島の中央部に高くそびえるタポーチョ山の頂上に曲りくねって通する、けわしいせまい道は決して自動車の楽に通れるような街道ではなかったか、しかしジープで登ることは、可能であった。

しかしジープの機関が過熱して、いまにも爆発しそうに思われた時が、たびたびあった。

この山道は、なかはジャングルに似た密林の中を通って曲りくねって上り、巨岩怪石の上を越えまた死体(道ばたには、死体は一つも見あたらなかった)の匂いにまぎれもたい悪臭のただよう。中をつづいていた。

しかしすでに多数のトラックやジープの群は、この山道を機関の爆音を立てながら整然と往復していた。

我々は、負傷兵を満載して山を下りて来る救護用ジープ四台に出あった。

タポーチョ山の峰よりながめた景観は、実にすばらしかものであった。島の南端まで一目でながめられた。

そこには今日、新しく命名されたイスリー飛行場(元アスリート飛行場)がまるで蜜蜂の巣のように見えた。

それから目を北方へ転ずると、そこには島の先端のマルピ岬が手にとるようにながめられた。

こうして山の頂上よりながめると、このサイパン島戦はあまりやっかいかものには見えなかったし、また島もそんなに大きくは、思えなかった。

そして我々は、誰も、この戦いはもはや、あまり長くはかかるまいという気持がした。

島の先端まで一跳びすることは、ほとんど可能であるように見えた。

そしてこのサイパン島戦の終結ヘ一跳びすることも同様にできそうに思われたのだ。

ちょうどこの峰のすぐ下方の岩の突出部で、第八海兵連隊第二大隊の迫撃砲小隊が前面と下方の森を目指してさかんに砲撃をつづけていた。

中隊随一の射撃の達人である一名の小銃兵が、愛用のスプリングフィールド銃に装置された望遠鏡式照準器をのぞきたから慎重にねらいをつけていた。

この小銃は、それより新式のガーランド銃よりも狙撃にはてきしたものである。

しばらくして一発、彼は引金を引いた。

しかし私は、眼下に、一名の日本兵の倒れる姿をも見なかったし、また双眼鏡でながめても見当らたかった。

私は、タポーチョ山の前面の傾斜面を下に歩いていった。

わが各部隊はすでに反対側の斜面と、これらの斜面の中間の小さい谷間に進出していた。

この山中の小道には五名の日本兵の死体が横たわっていた。

彼らは、あきらかに、幾日も以前のわが軍の砲撃で殺されたものであった。

私はその死体の近くに放棄されてい七一門の小型迫撃砲を持ち上げようとしたところが、それには針金が結びついていた。

私はギョッとした。それ以来、私は長い間、なんでも怪しいしかけがありはしないかと紳経過敏になってしまった。

さらに、この山道をさきへ進むと、約二十名ばかりの日本兵の死体が一面に道ばたに散乱していた。

その中の五名の日本兵の死体が円形をつくっている真中に、青色と白色の簡単服を着た一名の女の死体が横たわっていた。

彼女の顔は、死のしずけさを浮かべていた。

私はこの死んだ女が、島内の収容所にいるのを見かけがどんな生きた日本人の女よりも、はるかに美しいと思った。

この美しい女も、そのつれの日本兵たちもわが軍の砲兵政の攻撃で殺されたように見えた。

それはべつに自殺した証拠が見あたらなかったからである。

このタポーチョ山の峻険な攻略した第二十九海兵連隊第一大隊の前進観測所は、切り立てたような五〇〇呎の断崖絶壁の岩のうしろにへばりついていた。

そこから、我々ははるか下方の戦闘を目撃することができた。

間断ない迫撃砲と野砲の砲火が、この観測所のすぐ前方の森と野原に炸裂していた。

また右手には、小銃と機関銃の射撃がさかんにつづいていたが、あいかわらす、日本兵の姿は、一名も見つからなかった。

第二十九海兵連隊第一大隊長として、その卓越した指揮によって海軍十字勲章をあとでさずけられた勇敢な『卜ミー』(愛称)トムプキンス中佐はやつれて、垢まみれになって、顔は蒼白であった。

「さあ、私の大隊には二八四名しか生き残っていませんよ。

それで各歩兵中隊にはそれぞれわずか九十名たらすしかいないわけです。」と彼は語った。

それから三日後に、トムプキンス中佐自身も日本兵の機関銃射撃で脚を射ち抜かれて、死傷者の仲間入りをしたのである。

ハドソン海兵代将は、毎日その麾下の第二海兵師団の三個連隊の前線を視察してまわっていたが、私が山を下るため彼の車に乗せてくれた。

「これは手剛(てごわ)い戦いだよ。」と彼は言った。

「そして、これはタラワよりもガダルカナルのように、もっと長引くね。0――6線に到着するのにさらに三日間もかかり、それからその掃蕩にさらに七日間かかっでも、私は驚きはしないよ。」

今朝、わが軍の『アベンジャー』艦上雷撃機(略号TBF)の一機が、日本軍の高射砲火の命中弾をこうむった。

その操縦士は四〇〇呎の高度より落下傘で脱出して、わが軍の戦線の後方に無事降下した。

ところが乗員の無線士と陸軍の砲兵観測将校は機体もろとも『ウーディ』(通称)カイル陸軍中佐の部隊地区内に墜落して、同部隊の兵士八名を負傷させた。

タナパグ・ハーバーに陣どったこの日本軍の同じ高射砲は、昨日もまたわが軍の『アベンジヤー』艦上雷撃機を一機、撃墜していたが、その時には誰も落下傘で脱出したものはなかった。

第二海兵師団の野戦病院が、私がD日にはじめて上陸した場所から四〇〇ヤードばかりさきの、元日本軍の無線電信所内に開設された。

ユージン・R・ヘリング海軍中佐は、この焼け落ちた無線電信所の建物の地階と、大きな灯火管制用の天幕の中に合計十九台の手術台を設置した。

そして傷病患者は、一日約一八〇名の割合で入院しており、すでに合計六八〇名の入院患者があった。

しかしその半数は寝台より起きて歩行できるものであった。

昨日は六名が死亡した。また八十九名が後送された。

その中の重傷の十三名は、最近はじめられるようになった飛行機輸送で後送された。

その他の患者は水陸両用車で、沖合の輸送船と病院船に送られたのである。

軍医というものは、戦争について哲学者となりがちである。

ブルナー軍医は夕食の時、私に向かって言った。

「私がもっとも深く印象をうけたのはこのことですよ――

この日本軍は、彼らが勝てないことをよく承知しているのです。

彼らはわずかばかりの武器と少数の迫撃砲以外には、、全くなにも残されては、いませんよ。

そして我々は世界中のあらゆるものを持っているのです。

ところが日本軍はあくまで闘いつづけ、闘いつづけています。

そしてわが軍は、このいまいましいちっぽけな島を勝ちとる前に、一万名の将兵を失いつつあるのですよ。」

top

****************************************

|