|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ

第四章 サイパン島への進攻(Dデイ)

午前四時 top

我々は午前四時に起床した。そして四十五分後に朝食をとった。緊張した戦闘警戒の空気がみなぎっていた。

士官用休憩室のあたりには背嚢(はいのう=リュック)が散乱していた。

また兵士たちは、これから幾日かかるかしれない長い間で、これが最後のあたたかい食事をたべていた。

そしてそのなかの一部のものは、この世の最後の食事をたべていたのだ。

甲板の一面には、鉄かぶとやピストルの弾帯や短刀や水筒がうず高く積まれでいた。

アメリカ輸送船『モンロヴィア』が日本軍の輸送船隊の一団をほとんど突きぬけるようにして、そのなかの一隻を沈没させてしまったという報告が伝わった。

そして一隻のアメリカ駆逐艦が海上に発見できた日本人全部を救助したという。

わが海軍は海兵師団の到着するまえから、すでに活動していたのだ。

午前五時三〇分、サイパン島は前方に黙々として、死んだように靜まりかえっていた。

それは薄暗い水平線にたいして紫色に見える影のような二つの陸地のかたまりであった。

島の山岳地帯の南にあたり、二つの火災があかるく燃えつづけていた。

すでに水兵の一部は、海兵部隊をその移乗点まで運ぶ上陸用舟艇(LCVP)に乗りこんでいた。

そしてその移乗点からさきを海岸まで運ぶバッファロー型水陸両用車(LVT2、車両式小型舟艇)の多数は、輸送船『ボリヴァー』が停船しだい、ただちに海中におろされる準備ができていた。

これら舟艇群の機関の響きは、あたかもこんなに朝早く起されたことに抗議するかのように咳(せ)きこんでいた。

私は船橋から、この歴史的なD日(上陸決行の日)の払暁にアメリカ国旗がヒラヒラと元気よくはためいているのをながめた。

すると『作戦開始! 速度零!』の信号が出た。信号旗がスルスルとマストに高くかかげられて、わが海兵師団をのせた輸送船群は一斉に停船した。 |

|

午前五時四五分 top

午前五時四五分、殷々(いんいん)たる大砲の轟音が靜寂をやぶった。

すでに二日間も活動中であったアメリカ軍の戦艦、巡洋艦、駆逐艦の大群がサイパン島の海岸にたいして上陸前の最後の準備砲撃を開始したのだ。

巨大な炸裂性砲弾は薄暗い窓に半円形をえがいて、はるかに見える陸地のかたまりにあたって爆発した。

まるで蝿の大群のように、海兵部隊は輸送船の舷側より積荷用の繩網をつたって、海上におろされた上陸用舟艇へ這いおりはじめた。

戦艦の巨砲のドシンドシンという爆裂音は、島より一八、七〇〇ヤードはなれていてさえも耳を聾(ろう)するばかりであった。

我々の乗った輸送船上よりながめると、サイパン島の横顔はまるで有史以前の巨大怪物が低く横たわっているように見え、その背柱の中央部は高くそびえて海抜一五五四呎のタポーチョ山になっていた。

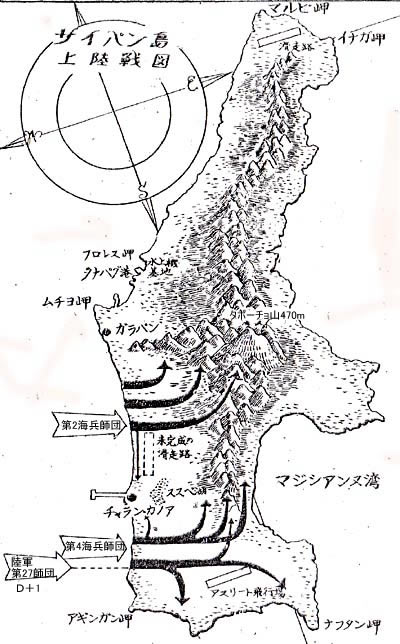

わが軍の地図では、サイパン島は東京を目ざして北方に突きだされたピストルに似た形状をしていた。(本章の地図参照)

そしてわが軍は、このピストルの握りの部分の上部にそって、西岸に挺身上陸を敢行するのであった。

第二海兵師団は製糖工場のある町チャラン・カノア(一時は人口二、五〇〇あった)の北方の幅一、五〇〇ヤードの浜辺に上陸することになっていた。また第四海兵師団は、この町の南方の同じような浜辺の前面に上陸することになっていた。

この両師団の間には、アフトナ岬のところで約五〇〇ヤード幅の間隙をつくっていたであろう。

そしてこの間隙は、できるだけすみやかにとざされねばならなかったのである。

なぜならば、このアフトナ岬の波止場は、その水深の深い水路を有するので重量軍需品の揚陸のため必要であったからだ。

わが軍がこの波止場とその水路とを占拠するまでは、わが軍の全部隊と、戦車以外の全装備はすべて水陸両用車によって揚陸されねばなならかったが、これらの水陸両用車は海岸の沖合三五〇ヤードより、一、七五〇ヤードにわたり、不規則にひろがっているギザギザのするどい暗礁の上を乗りこえてすすまなければならなかった。

この大きな暗礁脈は水面下のスレスレのところまで出ていたので、車両式の上陸用舟艇、すなわち水陸両用車以外の舟艇では、決してこれを越すことができたかったのである。

船内の拡声機を通じて従軍牧師カニンガム師の声が伝わってきた。

「神の加護により、我々は成功をおさめるごとでありましょう。

諸君のほとんどすべては生還するでしょうが、しかし、なかには諸君を創造たまえる神の御許(みもと)にまいるものもありましょう………

諸君の罪を悔いあらためよ……

ユダヤの信仰のこれらの言葉を、私の後について復誦されたい……

(ここで彼はヘブライ語の祈祷書のなかから数行の句を読みあげた)……

さあキリスト教信者よ、プロテスタン卜(新教徒)もカトリック(旧教徒)も、ともに私の後について復誦されたい……」

この従軍牧師が「諸君のなかには神の御許にまいるものもありましょう」と言ったとき、甲板の上でちょうど、私のそばに立っていた『卜ミー』(愛称)トムプキンス海兵中佐は、

「めっそうもない、よしてくれ!」と、ムカムカするようにどなった。

午前六時三〇分 top

午前六時三〇分までに、我々の部隊の約半数は水陸両用車に、または水陸両用車に乗りかえる仲継点まで後続部隊を運ぶ上陸用舟艇(LCVP)に、それぞれ移乗を完了した。

これはタラワ島上陸戦の場合とはちがっていた。

すなわち現在では、全員を浜辺へ運ぶために各種の上陸用舟艇が十分に準備されていたので、島の周辺の暗礁脈は、タラワ島の珊瑚礁脈が命がけの危険であったような心配は全くなくなっていたのである。

海上を突進する水陸両用車に敵弾が命中して、かろうじて生きのこったその乗員の外は、誰も海中を徒渉する必要はなかったろう。

しかしタラワ島攻略取以来の進歩改善はこれのみではなかった。

今回の作戦では、挺身上陸を敢行せねばならない部隊のために、道標(みちしるべ)つくるもっと多数の飛行機と、もっと多数の大砲が投入されていた。

だがそれでも、これらの火力の増強が日本軍の立てこもる山岳地帯と洞窟の陣地の険阻(けんそ)な地形によって、多少は無効にされはしないかという観念を、我々はすべていだいていた。

これらの日本軍陣地には、どんな爆薬もとどくことができなかったのだ。

このサイパン島戦では、わが軍はすでにその暗礁脈と浜辺がどんな様子であるか、承知していた。

それについては、我々は豪胆な勇士の小さい一団、すなわち海中爆破作業班(略称UDT)に感謝すべきであった。

当時、サイパン島作戦に活躍したこれらの海中爆破作業班については、従軍記者たちは何も報道できなかった。

私がこの勇士の一団に関してはじめて公表されたのを見たのは、それから約一年後にキング海軍元帥(アメリカ海軍作戦部長)の正式報告中に報ぜられたものであった。

しかし当時、我々は彼らがいかに価値のあるものであるかをすばやく理解したのであった。

サイパン島戦の海中爆破作業班は、その主要な提唱者であったドレイパー・カウフマン海軍少佐の指揮下にあった。

彼は太平洋で巡洋艦部隊および駆逐艦部隊の司令官をしていたカウフマン提督の息子であった。

このドレイパー・カウフマン海軍少佐はやせた真黒に陽焼けした人物であったが、水泳の達人であった。

彼は海軍兵学校の卒業生であったが、視力が弱かったので海軍よりしりぞいていた。

彼は厚いレンズの眼鏡をかけていたのである。

戦争が彼を再び海軍に連れもどすや、彼は躊躇(ちゅうちょ)せずまるで両足をそろえて海中へ飛びこむように海軍へ飛びこんだのであった。

タラワ島戦の後、我々はこれから進政すべき各島嶼にたいする直接の進入路については、もっと十分に知る必要があったことは明瞭であった。

それでカウフマン海軍少佐はフロリダ州海岸のフォート・ピアース兵営で、どんなことでも恐れない水泳の達者を集めた。

その計画は次のとおりであった。

まずわが軍が上陸をくわだてる一日または二日以前に、これらの勇士たちはその乗ってきた掃海艇もしくは歩兵上陸用小型砲艦(LCI)より出発してゴム製ボートに移乗する。

それから彼らは海岸より二千ヤード以内の地点まで進入する。

そこで彼らはゴム製ボートから海中に飛びこんで、あとは泳いでゆく。

そして海中にもぐりながら水深と暗礁の状態を調査する。

また彼らは海中の障害物を爆破するために、爆薬をたずさえてゆく。

それはわが軍の水陸両用車が浜辺に到達するのを防止するために、日本軍は海岸の沖合にコンクリートまたは鋼鉄の杭を立ちならべる慣習があったからだ。

もちろん、どんなときでもつねに、この海中爆破作業班は陸上の日本軍からの砲火のもとにさらされていた。

たとえわが友軍の軍艦の猛烈な艦砲射撃が日本軍を穴のなかにとじこめるのに役立ってさえも、彼らは敵弾をあびたのである。

サイパン島戦で、カウフマン海軍少佐は部下に士官二十四名、下士官兵八十名を有していたが、このなかでわずか十六名が戦死または負傷したのみであった。それは全く奇蹟であった。

カウフマン少佐は、彼の指揮する作業班のなかに水兵と海兵と両方を有していた。

彼は海狸(ビーバー)のようにまめに働きまわる海軍建設隊(シーピース)の隊員中の志願者は、誰にもおとらないほどりっぱなものだと考えていたのが、この戦争がいよいよ進展するにしたがって、我々はこの海中爆破作業班に関してますます理解するようになった。

私の判断では、この海中爆破作業班の勇士たちは潜水艦乗組員、あるいは第一次挺身上陸隊の隊員と同様に高く評価されたのである。

時おり、日本のラジオ放送は、ちょうどある島にたいする進攻の直前にあたり、『アメリカ軍の上陸企図は甚大なる死傷者をこうむって撃退されたり』と放送するのがつねであった。

それはじつは、Dマイナス一、二、あるいは三(上陸決行の一日ないし三日以前の意)に、わが軍の海中爆破作業班が出発して、わが軍がほんとうの上陸を決行するまえに必要とする情報をもたらして帰ってきたことを意味したのだ。

午前七時 top

各軍艦の艦砲射撃の後につづいて、午前七時に航空攻撃が開始された。

波状攻撃や飛行機群が東方と北方の空より現われて、今では数ヵ所の地点で火災をおこしている島の上に急降下して多数の爆弾の雨を降らす光景をながめるのは戦慄(せんりつ)的な壮観であった。

これをながめていると我々は、わが軍がすでに二つの必要条件を達成していたことを思いおこさせた。

それは完全な航空力優越性と海軍力の優越性である。

しかし輸送船上より我々は、ただ爆弾の轟音と、爆弾の航跡にのこされた爆煙と塵挨(ほこり)の雲によって判断できるだけであった。

ゆうに数分間のうちは、わか軍の上陸地点の浜辺の後方地域全体は、このモーモーたる爆煙と塵挨(ほこり)の雲のために暗くおおわれた。

陸上の攻撃目標の精密爆撃に関する一つの悩みは実にこれである。

すなわち爆煙と塵埃が目標をおおいかくして、飛行機操縱士たちはその爆弾を命中させようとしているものを、つねに見きわめることができないことだ。

それで彼らはしばらくしてから、その攻撃目標の一般地域にただ投弾して、爆弾が命中することを望むだけである。

ともかく、当時、私は手帳に次のようにしたためた。

「私は、すべてこれらの爆煙と轟音がかならずしも多数の日本軍の殺されたことを意味しないのではあるまいかと心配である。」

午前七時四五分、私はエドソン海兵代将とその幕僚と一緒に、上陸用舟艇(LCVP)PA34-125号に移乗した。

それから数分間のうちに、我々は第一〇五二駆潜艇に乗換えて、集合点を目ざして左右に激しくゆれながら猛進しはじめた。 我々がいよいよ上陸を開始するのにはまだ数時間も間があったが、かって感じたことのある焦燥感が早くもおこっていた。

「私はこの船を一体、もう一度見るであろうか? 私はこの船から海岸までこの長い海上の道を、はたしてずっと前進してゆけるであろうか?」

ガダルカナル島戦以床、ずっとエドソン代将につきそっているアルバート・ターディフ軍曹は、我々が駆潜艇のなかに積みこんだ無線機のなかの一台を操作しつつあった。

彼は八時五分――ちょうどH時(上陸開始時刻)の二十五分まえに、顔をあげて言った。

「飛行機の報告によると、アスリート飛行揚(わが軍の上陸すべき地点の南方三哩にあり)には人影が全くありませんが、鉄道線路ぞいに軽高射砲陣と重高射砲陣はまだ損害をこうむっていません。」

サイパン島は依然として、ただ輪廓(りんかく)だけが見えていた。我々はまだ海岸より六浬も沖合にいたのだ。

しかし島はしだいに、靄(もや)をとおしてながめた赫々と燃える熔鉱炉のように見えはじめてきた。

軍艦群は進みながら砲火を吐きつつ刻々と島に接近して、ついに各軍艦自体がその大砲の砲身よりふきだすオレンジ色の砲煙でおおいかこまれるように見えた。

ターナー海軍中将は、H時(上陸開始の時刻)を八時四〇分まで延期すべしという命令を無線で発した。

トム・ダットン海兵大尉は一台の無線機によって彼が受信していた報告を読みあげた。

「第一次挺進上陸隊は『青』浜および『黄』浜(第四海兵師団)より八〇〇〇ヤードにあり、また『赤』浜および『緑』浜(第二海兵師団)より一、〇〇〇ヤードにあり。」

第二海兵連隊は、第二海兵師団の予備隊として第六、第八海兵連隊の後方にあったが、それは第二海兵師団長ワトソン海兵少将が、ある浜辺に上陸を命令するまで沖合の海上で待機することを、ただ意味するだけであった。

それと同様に第四海兵師団では、第二十三第二十四海兵連隊が挺身上陸部隊であって、第二十五海兵連隊は予備隊とされた。

ダットン海兵大尉は彼が無線で聴取したニュースを復誦しつづけていた。

「『赤』浜に突進中の舟艇群は敵機関銃の射撃をこうむりつつあり。」

「舟艇群は『赤』浜二号の暗礁を乗りこえつつあり。」。

「目下、『赤』浜二号より島内『五〇〇ヤードの地点に第一次防禦弾幕線を張りつつあり。』

これはそうであった。これは数千名の兵士たちの生命にとって、最大の不安のときであった。

第二海兵師団の挺身上陸隊は我々の正面にあり、また第四海兵師団の挺身上陸隊は我々の南方一浬半の地点にあった。

これらの兵士たちは、人間が一生のうちにしばしば直面したことはなかったであろらと思われるような危機にのぞんでいたのだ。

それはまさに数分間のうちに、彼らは死んでいるか、生きているか、いずれかにきまるのであり、しかもこの二つの状態は細い一線でくぎられていたにすぎなかった。

あるものは生きのこり、あるものは死んだ。それはただ運命のみが決定するのであった。

人間は、もしそれが真実であることを信じなければ、到底頑張ることはできないであろう。

我々は、いよいよ海岸より沖合三、〇〇〇ヤードに達した。

サイパン島の各浜辺に立ちのぼる爆煙と塵埃(ほこり)はあまりモーモーとして濃密なために、高くそびえるタポーチョ山はもはや、見ることができなくなってしまった。

ダットン海兵大尉は引きつづいて復誦していた。

「彼らは『青』浜および『黄』浜より二〇〇ヤード、また『赤』浜および『緑』浜より二〇〇ヤードにあり。飛行機は依然、若干の敵高射砲火を受けつつあり。」

午前八時四五分、彼は大声で叫んだ。

「彼らは浜辺に上陸せり。『赤』および『緑』の両方の浜辺に上陸せり!」それから、

「敵の対船砲火は、今までのところ効果的なるものとは見えず。」

突然、一発の砲弾が、我々の乗つている駆潜艇の左舷正横の沖一五〇ヤードの至近距離に落下して水煙を立てた。

ダットン海兵大尉は顔をあげて、ニヤリと笑った。

「誰かが我々を狙って狙撃しているらしいぞ。」

その大きさより判断して我々はその砲弾が、三十七ミリか、もしくは四十ミリの対船砲の砲弾であると推定した。

それから彼は再び無線機の方にむかって、復誦した。

「上陸は成功しつつあるもののごとし。」

我々は、友軍の戦闘機群が低空飛行をしながら上陸点の浜辺の後方地域を掃射するときの、油がポンポンはねるようか響きが聞えるほど海岸に接近していた。

我々の乗った駆潜艇は波にはげレくやられながら、『プリスタバット』(尻ぶくれの意)とあだ名をつけらた真珠湾撃以来の古強者(つわもの)の旧式戦艦『テネシー』のそばを通りすぎた。

その砲員連中は、同艦がアメリカ海軍中で他のいかなる軍艦をも射撃の成績で打ち負かすことができると自慢していたものだ。

その戦艦『テネシー』は十四吋砲の斉射をおこなったが、それはいつも駆逐艦の五吋砲の耳をさくような砲声とくらべて、実に不釣合いなほど靜かに思われたことを私は思いだした。

午前九時 top

私は九時四分まえに、わが軍の十一名の即死を目撃した。

それは全く即死であり、私は死者の冥福を祈った。それはわが上陸部隊の前方を機銃掃射中のわが軍の『ヘルキャット』戦闘機一機が、高度七〇〇呎で日本軍の高射砲弾の炸裂に捕捉されたのだ。

その戦闘機はたちまちパッと火を発して燃えあがり、海岸のすぐ沖合の海中に真ッ逆様(さかさま)に墜落した。

そしてその操縦士の生命を消したように急速に、その火焔を消したのであった。しかし他の戦闘機群の操縦士たちは、この戦死した戦友の後方から飛来して、その敵討ちをするためにさらに一そう、低く舞いおりて猛烈に機銃掃射したのであった。

午前九時までに、タポーチョ山の樹木の点在した山麓はところどころ激しく炎上中であった。

第二次、第三次の各挺身上陸隊が上陸したと報告された。

第八海兵連隊長ウォーレス海兵大佐もすでに浜辺へむけて出発したことを、我々は一隻の哨戒艇に横づけになったときに、その哨戒艇より知らされた。

我々の乗った駆潜艇の両舷側には、ますます敵軍の対船砲火があびせられたが、それより二〇〇ヤード以内に落下する砲弾は一発もなかった。

「部隊は一七〇地区を堂々と前進中なり。」

「一七〇地区の敵砲兵陣地の所在を、いま発見せり。」

我々は海辺より二、〇〇〇ヤード以内に進出し、わが軍の戦艦および巡洋艦の戦列の内側にはいったのである。

「第六海兵連隊第三大隊は島内一〇〇ヤードにあり、また同連隊第二大隊は全員上陸したるも、どれだけ進出せるか不明なり。第八海兵連隊第三大隊長ジャック・ミラー海兵中佐は弾丸にあたりたるも、負傷の程度は不明なり。

第六海兵連隊第一大隊長ジョーンズ海兵中佐は移乗区域(各部隊が上陸用舟艇(LCVP)より水陸両用車に乗りかえる地点)に前進するよう命令されたり。」

このビル・ジョーンズ海兵中佐の大隊は連隊予備隊であり、また同し第六海兵連隊の第二および第三大隊はライズレー海兵中佐(同連隊長)指揮下の挺身上陸部隊であった。

午前九時四〇分、エドソン海兵代将はサイパン島を指さして言った。

「あれはすてきなガソリンの火災だぞ。」

しかし私は、このときまでにサイパン島でまだ燃えている火災はたった二ヵ所しか見なかった。

わが軍の主目標であるチャラン・カノアの町の精糖工場は、煙でくすぶる廃墟となっていたが、それはただそれだけのことであって、その後に日本軍はこの煙でくすぶる廃墟の内部で長い間、頑張ることができたのである。

軍艦の砲撃と飛行機の爆撃とはすでに、その破壊作用により、あたえようとしていたありとあらゆる損害をあたえていたのである。

それで今からあとは、わが軍が島の浜辺に確固たる足場をうるまでは、日本兵を殺す直接の仕事は全く、小銃兵と機関銃手と火焔放射器をたずさえた兵士にまかせられたのだ。

北方へ約三浬、タナパグ・ハーバー沖あたりに、我々はアメリカ航空母艦機の操縦士たちによってすでにあたえられた破壊の跡を望見することができた。四隻の大型日本船が撃沈されていた。

そのなかの二隻は船底を海底につけて、その甲板を水面にあらわして波に洗われていた。

また他の二隻は深い海中に沈没したために、ただその高いマストだけが海上に突きでていた。

さらに三隻のやや小型の船舶が、もっと海岸近くで横倒しになっていた。

わが軍がこれらの日本船を海中でたたきのめしたように効果的に、陸上の日本軍を片づける方法を見いだせなかったことは、なんとも慚傀(ざんぎ)のいたりではないか!

午前十時 top

午前十時までに、我々は陸上で一体どんなことがおこりつつあるかについて、あたかもジグソー・パズルのバラバラの断片を寄せあつめて、一幅の光景を組みたてることができた。

ただしそのときにいたるまで、我々はもっぱら航空観測将校に私ちの報告に依存せざるをえなかったのである。

この戦況図によると、最初の各挺身上陸隊はいずれもあまり大した困難をせすに海岸へ上陸をしていた。

しかし一部の水陸両用車は暗礁の上で転覆したし、また一部の水陸両用車は敵弾が命中して、その乗員は海中で殺された。

その破壊された一台は、我々の左手三〇〇ヤードあたりの暗礁の上に見えていた。

さらに数台の水陸両用車が浜辺で撃破されて炎上中であると報告されていた。

それはすべて陸上にたどりつくや否や命中弾をこうむったのであった。

これらのなかの八台は『緑』浜一号で爆破されていた。

各上陸部隊より水陸両用車(LVT)にたいして至急、弾薬をはこび、また負傷者を後送するよう要求が殺到していた。

浜辺の戦闘が激化していることは疑いがなかった。そして戦況はますます激化してきたもののごとく思われた。

(第六海兵連隊第二大隊は同連隊第三大隊にたいして「我々は道路上より七五ヤードないし一〇〇ヤード前進し、目下、猛烈な敵機関銃火を受けつつあり。」と、ちょうど報告してきたところであった。)

しかしいずれにしても、わが軍の上陸が成功をおさめていたことは疑いなかった。

一台の水陸両用車が我々の乗った小艇に、海上を這うようにやって来て、一名の兵士を移乗させることを許可してもらいたいと頼んだ。

その兵士は負傷したまま浜辺より後送される途中で死亡してしまったのだ。

しかしこの許可は容(い)れられなかった。

トムプキンス海兵中佐は、「我々は死体を一日中、持ちまわるようなことはできないよ。」と言った。

そして彼はちょっと、思案してからつけくわえた。

「もし私が罰せられるんならば、私はいまこの舷側から突き落してもらいたいね。」

ビル・ジョーンズ海兵中佐の指揮する第六海兵連隊第一大隊は、同連隊の他の二個大隊を支援するために午前一〇時一五分に上陸すべしと命令された。

このときまでに、『赤』浜にたいする敵軍の迫撃砲の砲撃は猛烈をきわめて、これら挺身上陸隊の二個大隊を指揮するレイ・マレーおよびジョン・イーズー両大隊長はすでに負傷していた。

そして陸上のアメリカ軍の死傷者は急速に増大しつつあった。

海岸のアメリカ軍の橋頭堡は、航空観測将校の報告では縦深二〇〇ヤードから五〇〇ヤードまで種々異なっていたが、実際には縦深わずか一〇〇ヤード余りしかなかった。

そしてジョーンズ海兵中佐の増援部隊を投入することに決したときは、日本軍がアメリカ軍の砲爆撃より回復して、海上を突進してくる水陸両用車群にたいして射程をきめはじめたときに、ほとんど一致したのであった。

かくしてジョーンズ大隊は、海岸に接近するにしたがって激烈な敵銃砲火をあびたのだ。

彼は後になって、当時の模様について私に次のようにしたためてよこした。

「日本軍の迫撃砲と野砲の砲撃は暗礁の上に集中されて、わが部隊の隊形をメチャメチャにたたきつぶしたので、各中隊はひどく分散してしまいました。

それでわが部隊は、命令されたとおりに『赤』浜二号に全員上陸するかわりに、C中隊を『赤』浜一号へ、A中隊を『赤』浜二号へ、B中隊を『赤』浜三号へ上陸させました。

偶然にもまだ『赤』浜三号には、どの部阪も全く上陸していなかったので、このB中隊は相手を探していた日本軍の処女部隊とあいまみえることになったのです。

この顔合せはB中隊を約一時間ばかり熱中させましたよ。

その間で、B中隊長クロード・G・ローレンス海兵大尉にとってうっとりと魅惑的であったのは、彼が中隊の右翼とも左翼とも連絡を失い、かつまた彼の無線機が上陸のさいに破壊されていたときでした。

しかしこれは私にとってはそれほどうっとりとさせるものではありませんでした。

なぜかといえば、この『接触行為』が彼をひとりじめの遠出に引っぱりだしていた間に、私は一体全体、彼がどこにいるのか、あるいはたとえそれがわからなくとも、どこに『いた』ことがあるかでも突きとめようとつとめていたからですよ。

こんなわけで、かれこれしている間に、A中隊長チャールズ・R・ダーフィ大尉も、C中隊長ジョセフ・T・ゴールディング大尉も、その分散した中隊人員を集合し、これに同じ浜に上陸中の他の二個大隊の数百名の人員からもかき集めて各中隊を再編成しました。

そして彼らが上陸後、二十分たってから戦闘用意完了を報告してきました。

これは私がかって見たことのあるなかで、抜群の指揮行動と冷静な判断の最大の離れ業の一つであるように思われましたよ。

このゴールディング大尉は、すでに手と腕に負傷していましたが、後送されることを拒絶しました。

暗礁の上に集中された敵軍の迫撃砲と野砲の猛烈な砲火を突破した後で、彼の指揮する水陸両用車群のなかの数台は、いまいましい日本軍の軽戦車の砲撃のために撃破されました。

その日本戦車は私の乗った水陸両用車にも命中弾をこうむらせて、私の作戦将校チャールズ・H・トリプレッ卜Jrを殺しました。彼は軍人中でもっともりっぱな将校の一人でしたがね。」

「ダーフィー大尉の中隊もまたその戦車に乱射されましたよ。

そしてB中隊長ローレン大尉もその中隊長代理を戦死させ、さらに二、三台の水陸両用車を、暗礁上を目がけて落下する迫撃砲弾の直撃で失いました。

実際に、わが大隊は浜辺にさえ、たどりつかないうちに、百名以上心死傷者を出しましたが、さらに擱座した水陸両用車から兵士たちは海中を泳いで渡らねばならなかったために、その装備の損失は、大変なものでした。

もちろん、この装備の損失は、わが部隊に先行して上陸した戦死者のもはや、いらなくなった装備によって補充されたのでした。」

「わが部隊は、第三大隊に部隊再編の機会をあたえるために、ただちに同大隊を追い越して前進すべしと命令を受けていました。

それで私にとって当番兵のトニー(一等兵トニー・卜スカーノ)が私の還らざるB中隊であるようなふりをしながら、そしてまた日本軍が私の広くひらいた右翼を攻撃しないことを祈りながら、私はわが左翼を第二大隊に付属させて、手元の十一個中隊をもって左方に旋回運動をおこしました。

ところが、しばらくすると私の右手にあたる森のなかから行方不明のローレン中隊長と部下の暴れ者の『グッド・エンド・キッド』(ニューヨーク市の元イーストサイドの貧民窟の袋小路を根城とした不良少年の意)のような一団が、元気よく飛びだしてきました。

彼らは舌なめずりしながら、もっと日本兵はいないかと探しもとめていましたよ。

かくてトニーは、もうB中隊のふりをすることはやめるように言われて、これで万事が『頂好(テンハオ)』(中国語々OKの意、海兵隊は長年、中国各地に駐屯していたので中国語になじんでいる)でしたよ。」

「こうしてわが部隊は、C中隊長のゴールディング大尉が戦死するまでに、橋頭堡の縦深を七〇〇ヤード深めました。

そのときまでに、もう日は暗くなりかけていました。私の右翼はまだ潮風のなかでバタバタしていましたが、これでわが部隊は有利な守備位置につきました。

かくて浜辺より進撃しながら相当、敵軍の銃砲火に射ちまくられていたC中隊を越してB中隊を前進させた後、わが部隊はこの夜間にそなえてタコツボを掘りました。」

「これらの三中隊長が各中隊を再編成して攻撃に出た速度は、わが部隊のすべての将校および下士官兵によって発揮された率先遂行と気力を示したものでした。

通信将校がやられると、下士官がその任務を代行しましたよ。

また作戦将校が戦死すると、私の大隊長代理のジェームズ・A・ドノヴァンJr(ジュニア)少佐がこの二つの任務を兼務しました。

ハウォード・ライオン曹長は負傷者の後送の任にあたり、数個小隊を編成がえして各軍曹、あるいは信ぜられないかもしれないが各伍長の指揮で、浜辺より負傷者を運び出したのでした。

すべてこれは、二十分間のうちに行われたことを忘れないでください。

そしてこのことは、永久に私にとっては信じられないことでありましよう。

たぜならば、彼らがどうしてそれを遂行したかを私が知るようなことは、だんじてないからです。

古参の砲手がいつも口ぐせのように言っていますが、全く『それは倫理的なものではない、論理的なものですらない。

しかしただ神に誓って、それは海兵隊なのである。だから我々はそれを遂行するだろう』というわけですよ。」

ビル・ジョーンズ海兵中佐の大隊のこのような戦闘行動に関して、我々が当時、駆潜艇の上でただ知った一切のことは、次のようなたった一行の無線報告のなかにふくまれていたのだ。

「日本軍の砲兵は『赤』浜の舟艇を猛烈に攻撃中なり。」

新聞に出る一つの戦いのなかに、すべての人たちにとって興味ぶかい数百の劇的事件が存在するのを知るのはむずかしいことではない。

さて、我々の乗った長さ百十一呎駆潜艇(艇長はデトロイト市出身のアーサー・フィリップス海軍大尉)の上から、我々は日本軍が殺到するアメリカ軍の水陸両用車群を狙って、ますます砲撃を激化したことをつげることができた。

ちょうど、三〇〇ヤード先で、水陸両用車群が直撃弾をこうむっていた。

大きな鋼鉄の板が空中に舞いあがり、乗員が海中を泳いでいるのを望見された。

我々自身の駆潜艇のまわりにも砲弾はいよいよ激しく、しきりに炸裂していた。

平文の無線電通信が次のとおり報じた。

「敵迫撃砲を爆撃されたし。」

もしわが軍がうまく隠された日本軍の迫撃砲を発見する方法を知っていたならば、わが軍はその上に爆弾を投下することができたであろうし、またまたわが軍は戦争を幾月も促進して、数千の将兵の生命を救うことができるであろう。

しかるにわが軍がなしえたすべては、一体どこから殺人的攻撃が行われてくるのか知らないで、ただわが軍の最善をつくしていたのである。

無線通信がさらにつけくわえた。

「形勢は相当、困難なり。」

私はこのときに「これはほんとうの危機らしいぞ。」と、気づいたのである。

午前十一時 top

午前十一時に、第二海兵師団の予備大隊、すなわち第二十九海兵連隊第一大隊は『縁』浜一号に上陸すべしと命令された。 この部隊の基幹は、第二海兵師団の全部隊より選抜された人員よりなり、ガイ・タニーヒル海兵中佐が大隊長であった。

そして新鋭の第六海兵師団に合同すべき第二十九海兵連隊の一部となるものと意図されていたのである。

午前十一時一分、『赤』浜の指揮艇より、第六海兵連隊第二大隊が島内四○○ヤードに進出したこと、ならびにその左翼が今や友軍の飛行機と大砲から射撃をこうむりつつあるむねを報告してきた。

それはいかなる戦いにあっても数百回も繰りかえされる苦情であった。

第四海兵師団からの報告はおくれていて、しかもまれではあったが、それは吉報であった。

すなわち『黄』浜一号に上陸した部隊は、すでに島内ヘ一、二〇〇ヤードも進出しており、また『黄』浜二号に上陸した部隊はその半分の距離にあった。

シュミット海兵少将指揮のこの第四海兵師団は、その戦闘経験が激烈な二十七時間にわたるロイおよびナムール両島の攻略戦にかぎられてはいたが、はなはだとくいで、一刻の猶予もせす、ただちに日本軍の上に殺到しようと意気ごんでいた。

正午 top

正午に、「『赤』浜および『緑』浜地区全域にわたり、迫撃(はくげき)砲と野砲の砲撃熾烈なり。」という報告がきた直後、エドソン海兵代将は無線で師団長の上陸許可をもとめた。

そして彼はわざわざ私の方を振りむいて、

「もうそろそろいいかね?」とたずねた。私はその言葉をうのみにして答えた。

「いつでもどうぞ、もうじき出発するのでしょうか?」

すると彼は、

「おどろかないだろうね。」と言った。

我々は『緑』浜の指揮艇の方へ向かっていったが、我々を海岸へ運ぶために要求してあった四隻の水陸両用車は戦闘の混乱にまぎれて、どこかへまちがえて配置されていた。

我々の横をひっきりなしに進航している上陸用舟艇の行列は、いずれも野砲と弾薬を満載していた。

私がかって耳にしたもっとも効果的な罵言をどなりたてたあげく、エドソン代将はやっと四隻の水陸両用車をさきどりした。 そして我々は、そのなかにすし詰めに乗りこんだ。

浜辺を目ざして波にゆられながら、我々はしきりに我々のまわりの海中に砲弾がさかんに落下するのをながめた。

空中を飛来するブーンという柔らかい音につづいて、海面に轟然と爆発する鋭い響きは、我々が暗礁脈にたどりつくにしたがい、ほどんど耳を聾(ろう)するばかりであった。

その暗礁脈は我々が乗りこえた地点で、海岸より約一、○○○ヤードの沖合にあたっていた。

我々の左方五〇ヤードのところで、一台の水陸両用車がちょうど、命中弾をこうむった。

その乗員は白くくだける大波の間を泳いでいたが、あるものは海岸へたどりつこうとつとめていたし、またあるものは彼らのもと来た海上の方へ向かってもがいていた。

また他のものは全く、いかなる運動もできないで、波にのまれたことは確かであった。

いよいよ我々が海岸を目ざして接近するや、エドソン代将は自分は立ちあがって、引きつづいて前方を望見していたが、我々の乗った第四一〇水陸両用車の全員におりるように命令した。

私は八十一ミリ迫撃砲の砲弾を入れた箱の上に私がうずくまっているのを気がついた。

そしてもしこの水陸両用車に一発の直撃弾を受けたならば、いずれの方向へ泳いだらよいかをきめる必要はなくなるだろうと予想した。

しかし実際には、我々が浜辺に接近するときに、我々に五〇ヤード以上、間近く落下した砲弾は全くなかった。

我々の水陸両用車がガリガリと音を立てて海岸に這いあがったのは、ちょうど一四時三〇分であった。

それは、四台のなかの三台が上陸したのである。もう一台はどこか浜辺の遠くの方に上陸したが、長い間その消息を聞かなかった。

エドソン代将の水陸両用車に乗った我々一同は、側面より飛びおりて、陸地の方へ数ヤードのところにある戦車壕の蔭にかけよった。

かくて我々は日本本土より一、五〇〇浬へだてるサイパン島に到着したのであった。

我々がはたして、生きてこの島を去れるかどうかは、その日の後刻と夜間にかけてすこぶる疑問であった。

敵軍の野砲弾か、あるいは迫撃砲弾――これらの砲弾が爆裂したとき、その区別をはっきりとつげることのできるものを、私は決して見いだしたことはなかった――が、上陸当初の二十分間には、三秒おきに我々の近くに落下した。

その大半は海岸より一〇〇ヤード、あるいはそれ以上の沖合の海中に落下したが、そのなかの一部は浜辺にも命中した。

しかし我々の隠れた深さ七呎もある戦車壕の内部には一発も命中しなかった。

この戦車壕は、日本軍が彼らを防護するために構築したものであったが、今は我々を守るために、我々が使用しつつあった。

この戦車壕の内部には、H・P・クロー海兵中佐指揮の第八海兵連隊第二大隊の応急救護所が設置されていた。

半ダースばかりの負傷兵が砂地の上に横たわっていた。

彼らはすでに血だらけになった包帯を巻いていて、水陸両用車で後送されるのを待っているのであった。

この戦車壕の海岸に近い方の端に、五名の日本兵の死体が、取りはずされた機関銃座のそばに横たわっていた。

彼らは奥地へ移動しょうとしているところをやられたように見える。日本軍の野砲と迫撃砲の砲撃は猛烈につづいたので、ある海軍医療除の衛生兵は、

「畜生! 彼はもっと前線へもどろう、その方が安全だ。」と言った。

その『前線』というのは、ちょうどこの戦車壕の後方にある未完成の珊瑚の滑走路を越えて約五〇〇ヤード前進したところを意味した。

私はエドソン代将と一緒に南へ数ヤード歩いていった。

すると、一つの砲弾の穴のなかに大隊長のジム・クロー海軍中佐が横たわっていた。

この年とった赤ヒゲのジムこそ、二十年間も海兵隊の間で一つの伝説的人物になっていたのである。

ジムは息が苦しそうであったが、彼の青味がかった鋼鉄色の目はいつにかわらず明るくかがやいていた。

彼の胸には幅の広い包帯が巻かれていた。

また彼の左腕には五ヵ所に小さい包帯が巻いてあった。

彼は機関銃で肺を射ちぬかれていたのだ。

それから衛生兵一名を殺し軍医一名を負傷させた数発の迫撃砲弾が、彼にほかの傷をあたえたのであった。

ちょうどいまオットー・ヘンリー・シャンタン軍医が縫合手術をおわりつつあるところで、ジムにモルヒネをあたえていた。シャンタン軍医は首を振りながら、そばでつぶやいた。

「あまり見こみはないようです。」

しかしこの四十四歳になるジム・クロー海兵中佐には、敗北主義者めいた様子は全然なかった。

それはあの恐怖の島タラワの戦闘で、彼の激戦地区に私が上陸したときの彼の態度と全く同様であった。

ジムは元気よく言った。

「将軍、私はこんなことになって全く癪にさわりますよ。しかし大丈夫です。」

我々の後方で砲弾の爆裂する鋭い響きがとどろいた。

「将軍、頭をさげてくださいよ。」

彼はそう言ってから、目を私の方にむけて、

「あなたには本国で会うよ。我々はカンシャク玉を投げようなあ。」と言った。

我々一行が立ちさるとき、エドソン海兵代将は言った。

「あんな状態にある人間で、あんなに元気よく見え、しかもあんなに平常どおりしゃべる権利を有するものは、彼のほかには決して誰もいないよ。」

実際に、ジム・クロー海兵中佐が死亡したという報道がサイパン島中にひろまった。

しかしこの報道は、事実としてすべての人たちには受入れられても、ただ古参の海兵たちだけは信用しなかった。

彼らは口をそろえて、

「ジム・クローをゆっくり殺すことはできないよ。もし彼は闘う好機をつかんだら、起きあがって闘いぬくだろう。」と主張したのである。

ところで私が最近に彼の消息を聞いたは一九四五年(昭和二十年)の春であった。

彼はすでにサンディエゴの海軍病院で数ヵ月にわたる入院治療をおわって、全米を士気昂揚(こうよう)の講演行脚(あんぎゃ)にまわっていた。そして、また海外の勤務に復帰したのであった。

クロー海兵中佐の大隊は、彼の大隊長代理であるウィリアム・C・チェムバーリン海兵少佐が指揮をとることになった。同少佐は、あたかもガマ蛙が蒼鶩(あおさぎ)とあまり似ていないくらいに、クロー中佐とはまるで似てもつかぬ予備将校であった。

すなわちクロー中佐の方は世界一の小銃射撃の名人の一人であり、また彼があまり年をとって彼の守備線内で半分しかタックルできなくなるまでは海兵隊サッカーチームの大選手であった。

一方、チェムバーリン少佐は年齢二十八歳で、眼鏡をかけた、声のやさしい人柄で、一九四〇年(昭和十五年)に海兵隊の現役任務につくまではノースウェスタン大学で経済学の先生をしていた。

そしてこのクロー中佐もチェムバーリン少佐も二人ともタラワ島攻略戦では海軍十字勲章を授与されていた。

ちょうど、この戦車壕の後方にある、ウォーレス海兵大佐(第八海兵連隊長)の連隊指揮所にもどると、我々の前面の戦線は島内へ六〇〇ヤード進出したという報告を聞いた。

ウォーレス大佐は、日本兵の死体の剣鞘(けんざや)から、銃剣をはずそうとしていた一名の衛生兵のところへ歩いていって、大声でどなった。

「お前は仕掛に引っかかるぞ。さあ、畜生め、その死体はほうっておけ!」

一部の連中は、すでに臭くなりはじめていた多数の日本兵の死体の上に、砂をシャベルでかけた。

私が島に上陸して以来、目撃したもっとも士気を鼓舞する光景は、水中を堂々と突破して前進してくるわが軍の戦車群の行列であった。それは中型戦車一台と軽戦車十八台であった。

脚部をひどく粉砕された一名の海兵がかつぎこまれて、血漿(けっしょう)が注入された。

ウォーレス大佐は電話の受話器を下において、軍医の方に向かって、

「軍医、第三大隊がひどく担架と担架兵をもとめているぞ。」と叫んだ。

日本軍は再び砲撃を開始した。

そして砲弾はブーンと音を立てて、熱い爆風のように頭上を飛んで海中で炸裂した。

運よくも、これらの砲弾のほとんど全部は海中に落下した。

しかしこの日の午後中に、海上で命中弾をこうむった水陸両用車は一台も見かけなかった。

サイパン島では、日本軍は野砲の適切な用法をあまり学んでいなかった。

私は、いま私のいるサイパン島の一角がどんな様子であるか知ろうと思って、あたりを見まわした。

浜辺にそって、砂地と珊瑚の滑走路の中間には松や“やぶかし”のような小さい木がたくさん、はえていた。

そして時おり、目のさめるようなオレンジ色の『焔(ほのお)の木』があった。

滑走路の後方には、棕櫚(しゅろ)や新鮮な果樹と、パンの木などをふくんだ小さい木がもっといっぱい、茂っていたが、どこにもジャングルに似た密林らしいものはなかった。

サイパン島は亜熱帯であったが、南太平洋独特の風物は全くなかった。事実上、地図を見ればわかるように、サイパン島はほとんどハワイ諸島と同じくらい北にあったのである。

私は、もし海軍建設隊と工兵隊の手によって適当に整備したならば、ここはりっぱなところになるものと判断した。

午後四時 top

午後四時頃、私は日本兵の死体にとなりあった塹壕のなかに坐りながら、ダヴィット・スワンソンという名前の一人の海兵将校と話しあっていた。彼はアイオワ州出身の大尉であった。

「私は一五五ミリ砲の砲兵ですよ。私は大砲の到着するのを待ちうけているところです。

ちょっと、浜辺を散歩しましよう。」と、愛想よく言った。

このスワンソン海兵大尉の乗った水陸両用車は、浜辺に達した時に、自本軍の砲弾が命中したのであった。

彼の部下四名の中で、三名を失った。すなわち一名戦死、一名負傷、一名は『気が狂った』のである。

我々は水際を伝って南へ歩き始めたが、日本軍の迫撃砲の砲火はますます熾烈となった。

それで我々は元へ引き返して、北へ約一哩ばかり歩いていった。

我々は二名の海兵の死体が砂の上に横たわっているのを見つけた。

それから二名の日本兵の死体があった。

さらに数呎ばかり北の方に、もう一名の海兵の死体があったが、その頭のてっぺんはきれいに切り取られていた。

それは明らかに砲弾の破片によるもので、彼の脳味噌が砂の上に流れ出ていた。

わが軍の投下した一〇〇〇ポンド爆弾の不発弾一個のそばに、二名の日本兵の死体があった。

さらに一名の海兵がたくさんの傷をこうむって、胸を伏せて死んでいた。その胸につけた識別票によると、この海兵の名前はロバート・フォースパーク、カトリック(旧教)教徒で、血液型はO(オー)であった。

彼は全身に十五ヵ所も包帯を巻いていた。

もう少しさきへ進むと、H・R・ウォルターズという海兵が気絶して倒れていたが、彼はまだ呼吸をしていた。

彼の後方にはもう一人の別の海兵が、タラワ島戦で私がたびたび見かけたような姿勢で死んでいた。

すなわち、死が彼を撃ちたおした時、彼は浜辺を越えて前方へ突撃しつつあったのだ。

彼の両脚は依然として、短距離走者が出発線上にうずくまっているような形をしており、また彼のMI型小銃はなお彼の伸びた右腕の中にかたく握られていた。

その浜辺一面にはおびただしい日本軍の『テープ式』の地雷がバラ撒かれていたが、その地雷は直径が約一〇吋ある円盤状をしていた。

『デンバーの獣(けだもの)』という名前を記した一台の水陸両用車が、浜辺より一〇呎はなれたところで撃破されていた。 その曲った前頭部の下には、一匹の小さい山羊が描かれていた。

また牽引車の上にすえつけられた日本軍の移動用七十五ミリ曲射砲一門が、それよりさらに数呎奥地の方に置き去りにされていた。 そのそばには二台の小型弾薬車があった。

それよりあまり遠くないところに、脚を腰からさき吹き飛ばされた一名の海兵の死体があった。

また『デンバーの獣』の後方に、『屠殺(とさつ)者』という奇妙な名前をつけた別の水陸両用車が水際で擱坐(かくざ)していた。 この二台の水陸両用車をへだてる約三〇〇ヤードの間に、私は十七名の海兵の死体をかぞえた。

また衛生兵の手当を受けた数名の負傷者は、輸送船へ後送されるのを待ちわびながら靜かに砂上に横たわっていた。 彼らは輸送船上で治療看護を受けるのだ。

第六海兵連隊と第八海兵連隊の上陸地区を区分する、目に見えない線の近くで、水筒の覆いの上にゴム印で捺(お)された氏名によると、W・J・ウォーブレウスキーという海兵が、彼の祖国のサイパン島攻略のためにその生命を捧げていた。

彼は海と、死の運命が彼を捉えた地点との間に横にたわる十五呎の砂地をみずから攻略したのだ。

さらに二名の海兵の死体が、A36という番号の水陸両用車に隣りあって倒れていた。

その水陸両用車はまださかんに燃えていたが、その火焔の色は、その付近の異国情緒の深い『焔の木』の色と奇怪な調和を見せていた。

一本の杉に似た小さい木の下に、誰かがかわいらしいアメリカ国旗を立てていた。

それが海から吹きわたる微風に元気よくはためいていた。私はそれをながめると胸がつまるような気持がした。

なぜならば私のまわりの四方八方に、私はこの小さい明るい色の布片がそこで風に翻(ひる)がえるので、生命の支払をすませに友人達を見ることができたからだ。

そして今、私の眼前にある他の多数の人達もまた、日本軍がこの島に上陸したわが軍に対して抗戦を中止する前に死んでゆくことを、私はすでに承知していた。

第二十九海兵連隊は、反対側ですでに戦闘中の他の大隊を通り越すために、その滑走路を横ぎって前進をつづけていた。

そこでは三台の水陸両用車がすでに撃破されており、小銃と機関銃の射撃の鋭い断続音は、この滑走路の後方のあまり遠くないところで激戦が行われていることを、我々に告げるものであった。

この滑走路に接した一つの大きな砲弾の穴の中には、日本軍が強烈な直撃弾を明らかにブチ込んだ跡があった。

そこに拠(よ)っていた約六名の海兵は全滅していた。

その死体は穴の一面にのたうち廻っていた。

それはいずれも恐ろしいくらいに寸断されてしまって、どの死体もその半分以上の部分は残っていなかった。

ある死体の一本の手は、その穴より一〇呎も吹き飛ばされていながら、まだこわれた小銃の引き金をしっかり握りしめていた。

「その男は小銃を愛していたんだよ。」と、スワンソン海兵大尉は言った。

我々は途中、しばらくこの滑走路に沿って歩き、またしばらく砂地の上を歩いて師団指揮所に戻った。

私はいかに多数の将兵がすでに負傷したか一目瞭然であることを知って驚いた。

しかも彼らは第二回または第三回の爆裂によって殺されるばかりであったのである。

アメリカ軍の諜報将校二名が、私のはじめて見た生きた日本兵を訊問(じんもん)していた。

その日本兵の捕虜は金歯を入れた小男で、脚部に弾丸の貫通した孔がポッカリあいていた。

また爆破された数台の水陸両用車の近くで、一名の大男の海兵将校が大声で命令をどなっていたが、彼は顎(あご)のあたりに血だらけの包帯を厚くグルグル巻いていたので、大声を出すのが苦しそうであった。

私が上陸した地点の、日本軍の戦車壕を利用した応急救護所には、今や一ダースばかりの負傷兵が横たわっていた。 そして砂地を通してにじみ出した水溜りは、多数の人間の血で暗褐色になっていた。

水陸両用車はできるだけ早く負傷者を後送しつつあったが、数分間毎に前線から滑走路を横ぎって負傷者を運んで戻って来る担架兵と、歩調を合わせることは困難であった。

私はこの上陸第一夜のためにタコツボを掘り始めながら、私はこの戦場の一角ですでに百名位の海兵の死体と、わずかに二十名ぐらいの日本兵の死体を目撃したと見積ったのである。

その最後の一名は、いま私がタコツボか掘っているところからあまりはなれない地点で、ほんの数分間前に戦死をとげたばかりであった。

第一夜 top

その第一夜は、私のいた地区には日本軍の野砲と迫撃砲(はくげきほう)の砲撃が連続した。

すなわち午後八時より九時まで、ついで午後十一時より午前一時まで、さらに午前四時より五時まで、砲弾は浜辺の上で炸裂した。

その弾丸撒布界(さんぷかい)は水際より奥地にわたり五〇〇ヤードにおよんで、五秒毎に一発ずつ射ちこまれた。

第二海兵師団指揮所では、師団長ワトソン海兵少将がその夜間に、指揮所を北方ヘ一、〇〇〇ヤード移動した、しかし私はもとのタコツボに踏み止まった。

恐らく二十発の砲弾が、このタコツボの二十五ヤード以内で炸裂(さくれつ)したろう。

しかし私が調査できた限りでは、私のタコツボの近辺では、誰も砲弾にやられたものはいなかった。

穴の中にいる人間はなかかか弾丸には当らないものである。

私にとっては、このサイパン島の第一夜は、タラワ島の上陸第一夜のような恐怖は全然なかった。

それは幾分、私が弾丸を喰らうことになれてきたせいであると、私は自問自答した。

それに誰でも戦闘の真っ只中にあるものは、しばらくたっと『これは私自身の戦いではあるまいか』といったような哲学を採用し始めるものである。

しかし、またわが軍は日本軍の逆襲を予知できるように、星弾(せいだん)を発射して前線一帯を明るく照らしつづけていたのだ。 それでこの夜の大部分は、昼間のように明るかった。

それに日本軍でさえも星弾を使用したのだ。

また前線と、砂地の私のタコツボとの間は五〇〇ヤードたっぷりあった。

それはタラワ島で我々がしがみついていたわずか幅二〇呎の浜辺よりもずっとよかった。

今度は、私は数時間、眠ったのである。

六月十六日(D+1) top

一晩中、元の師団指揮所の前面には小銃と機関銃の射撃がいくらかつづいていた。

しかしわが部隊の橋頭堡の左翼には、それよりもっとはるかにはげしい射撃が行われていた。

それには十分な理由があった。すなわち日本軍は島都のガラバンの町より通じる海岸道路を下って逆襲を敢行したのであった。

しかし第六海兵連隊の第二、第三両大隊はまちかまえていたのだ。

かくして夜の明けた頃、日本軍の約七〇〇名の死体が遺棄されていたが、それはわが部隊が油断をせずに警戒していたことを証明するものであった。

払暁後ただちに、わが軍の砲兵隊はすでに日本軍の砲兵陣地を探索していた弾着観測機に指導されながら、砲撃を開始した。これに海軍の艦砲射撃も加わって殷々たる砲声は天地に轟きわたった。

そしてまもなく、わが軍はタポーチョ山の傾斜面に数百卜ンの鋼鉄を注ぎこんでいた。

私は、もと日本軍の弾薬集積場のそばにもうけられた新しい師団指揮所に向かって、北へ歩いていった。

ところが戦況の情報は良くなかった。死傷者は、誰が予期したよりもはるかに甚大にのぼっていた。

師団弘報部長補佐官で、有名な海兵隊史の著者の息子であるジョン・W・トメイソン(三世)海兵大尉は、ビル・ジョーンズ中佐の第六海兵連隊第一大隊とともに浜辺に挺身上陸したものだが、彼は同大隊が大体、戦死五〇名、負傷一五〇名をすでに出していたと語った。

この見積りはあとで、少し高いことが判明したが、最初の死傷者概算が通例高すぎるよりは多くなかった。

このトメイソン大尉の乗った水陸両用車に、日本軍の砲弾一発が命中して三名を殺し、六名を負傷させたのである。

機関銃の響きと、わが軍の付近の七十五ミリ砲の砲声の騒然たる中で、エドソン海兵代将は言った。

「我々は第二十七歩兵師団を呼び入れねばならないだろうかって?

もちろん、そうせねばならないし、さらにこの作戦のすむ前にグァム島攻略部隊まで必要とするかもしれないね。」

この第二海兵師団所属の十個大隊の最初の大隊長の中で、半数はすでに負傷していた。

すなわちクロー、マレー、ミラー、イーズレー、ジーンストン各海兵中佐の五名である。

ことに大男のレイ・マレー中佐の大隊は、わずか十時間の中に、四人の大隊長を変えたのであった。

まずマレー大隊長が敵弾に当った二時間後に、彼の大隊長代理であったハウォード・ライス少佐が背部に迫撃砲弾の破片をこうむって後送されてしまった。

それで観戦将校のウィリアム・ケングラ中佐が、ルロイ・ハントJr少佐が受けつぐまで、一時、大隊の指揮をとった。

それからこのハント少佐がサイパン戦の終るまで大隊長をつづけたのである。

たぜ、わが軍の死傷者がかくも高かったかという原因を見出すことは、全く面倒ではなかった。

それは日本軍が山腹の地下掩蔽(えんぺい)陣地から、わが軍の咽喉(いんこう)部を見下ろしていたからである。

わが軍の前線ばかりが痛撃されていたのではなかった。

わが軍の占めた浜辺は、まだ軍需品を積みおろしている揚陸作業班の連中でごったかえしていた。

この浜辺を一、五〇〇ヤードばかり歩いた間に、トメイソン海兵大尉と私は四回も砂上に身を伏せた。

まず最初は、砲弾のブーンという響きが伝わってきたので、我々は身体を這うように砂上へ投げ出した。

それから海上で大爆音がした。敵弾は全部、海岸の沖合で爆裂したが、それは我々にとって幸いであった。

それは衛生兵が介抱するあいだ、浜辺に横たわっていた多数の新しい負傷兵たちの幸運よりも良かったのである。

その途中で、我々は初めて在留邦人を見かけた。それは三名の女と、一歳から五歳位までの四名の子供であった。

二名の子供は泣きつづけていた。

他の二名は厳格な母親たちの手であやされていた。

この母親たちはあまり遠くないところで砲弾が爆裂しても一向、動じなかった。

一名の頑強そうな海兵中尉がこの光景をながめて、

「畜生! 戦争はここまで来なければならんのか?」と、吐き出すように言った。

ビル・チェンバーリン海兵少佐の大隊は、第二海兵師団の右翼にあった。

彼は額をふきながら言った。

「我々は今や、善戦していますよ。G中隊は波止場にあります。

我々はまだ第四海兵師団とは連絡かとれませんが、もうすぐにとれるものと期待しています。」

我々はアフトナ岬へ歩いていったが、そこでは依然として小銃の射撃が激烈(げきれつ)であった。

そしてアメリカ軍の戦車が、その七十五ミリ砲を日本軍の地下遮蔽陣地を目がけて射ちこみながら動き廻っていた。

この岬の北側で、一名の目の大きな一等兵が語った。

「私はバズーカ砲(アメリカ軍の対戦車用ロケット砲)の砲手ですが、我々の乗った水陸両用車は敵弾にやられました。

私は戦友を失いました。彼は頭を射ち抜かれたのです。

私のバズーカ砲も、私の弾薬全部もたちまち爆破されてしまいました。

それで私はいまちょうど、各部隊へ水と食事を運んでいますよ。」

十一時五五分、チャンバーリン少佐は安心したような調子で言った。

「その波止場は占拠されました。我々は第四海兵師団と連絡がとれました。」

第二海兵師団付の諜報将校トーマス・ジャック・コーレー海兵中佐は、もっと強調して言った。

「事態は今や好転しつつある。」

私は原稿の締切時間があった。それで一三時に、私はサイパン島上陸の最初の一日半に関する記事を書くために、海上の船へ赴(おもむ)こうと一台の水陸両用車に乗りこんだのである。

top

****************************************

|